Весь контент drugttv

-

Белорусский узор. Заметки о туре BP7 02.-08.01.2017

Мне тоже, видимо, придется съездить туда вновь). Путь в пущу занял что-то около полутора часов. У нас там была весьма насыщенная программа - мы решили побывать и в поместье Деда Мороза, и на территории вольеров, и в музее природы, и на обеде с коллективом. И сейчас я думаю, что это был лучший вариант, поскольку а) уж если приехали раз в жизни в пущу, так надо смотреть, и б) альтернативы групповому времяпрепровождению там, собственно, и нет. В группе были туристы (немного), которые не ехали в гости к Морозу, которые не ходили в музей природы, и даже те, кто ни к одной из экскурсий не присоединялся. Не знаю, как провели время они, скажу только, что Светлана все им подробно объяснила, раздала на руки билеты (тем, кто шел только в музей и вольеры), сориентировала по времени… но вот как они его потратили, учитывая, что это единый музейно-парковый комплекс, и на его территории несколько часов бродить дикарем невозможно? Может быть, расскажут те, кто лучше ориентируется в этом причудливом месте. Этот день, наверное, все-таки придуман для детей, или для тех, кто в душе не перестает оставаться ребенком. «Сегодня вы – дети», - говорил нам гид, и да, мы были детьми, и нисколько об этом не пожалели. Первой остановкой нашего путешествия по пуще стало поместье Деда Мороза. Оно находится в глубине комплекса (если не ошибаюсь, 12 км), от главных ворот, туда нельзя добраться пешком, только автобусом, по дороге с односторонним движением, среди поражающих воображение снегов, в объятиях густого, нечищеного, вот именно запущенного леса. Непроходимым его, пожалуй, не назовешь, не чаща, а… дебри. Погода здесь нам волшебным образом помогла – было довольно пасмурно и необыкновенно снежно, деревья стояли в снегу по пояс, ветви буквально гнулись к земле, скребли по крыше автобуса, словом, впечатление сказочное. И пожалуй, ждешь, что из глубины такого леса выступит не добрый Дедушка Мороз, а скорее древний славянский Морок в окружении каких-нибудь лесунов и кикимор… Мы вышли из автобуса на парковке, посетили WC (дело нужное, Светлана предупредила, что внутри резиденции он есть, но "типа сортир") и дружно прошли на территорию комплекса. Однако это еще не означало, что мы в гостях у Деда Мороза, путь в резиденцию закрывали ворота, которые охраняют вот такие «двое из ларца, одинаковых с лица». Тут нас встретила местная псевдоБаба-Яга, мы нестройным хором ответили на какие-то забавные загадки, и ворота в морозный рай отворились. Вот из этого замечательного домика и вышел Сам. Со снегурочкой. Поздравил с новым годом, повеселил загадками («Сколько будет десять раз по сто граммов? – Литр! – Вообще-то килограмм, вы завязывайте с этим…») без особых претензий, но весело. Такими радостями непременно нужно баловать себя время от времени, не все же умничать-солидничать на отдыхе. Во всяком случае, фотографировались с дедушкой с удовольствием и взрослые, и дети. Прогулка по резиденции Деда Мороза – это примерно полуторачасовая анимация, в которой группа «по этапу» перемещается от одного сказочного персонажа к другому, и каждый развлекает гостей шутками-прибаутками, рассказывает о каких-то особенностях местной мифологии, и непременно предлагает куда-то встать, что-то потереть, на что-то наступить и т.д., дабы загадать желание. Всего желаний, по словам местных персонажей, здесь можно загадать до ста. Меня вдохновила некая зодиакальная поляна, где стоят двенадцать месяцев-«идолов», и нужно встать рядом со своим, чтобы загадать заветное желание. Мы сделали это! Да что там, все сделали, как дети, ей-богу 😄 😄 :smile: . А по соседству – «идолища» восточного гороскопа – логического отношения к Морозу не имеют вообще, да бог с ним, зато можно еще раз загадать, чего еще не загадали. К своему тигру мы упрямо пробирались по сугробу. А самым популярным для фотографирования оказался, по понятной причине, петух. К финалу, конечно – хоровод вокруг елочки. «Елочку» я не смогла сфотографировать, а жаль – это живая сосна метров 15-ти, две трети снизу – голый ствол, и только если закинуть голову к небу, увидишь украшенную верхушку. Здесь нас встречал некий Лесун, этакий Дед Мороз-light, он с нами хоровод и водил. И знаете, в этом что-то есть: дяди и тети, не только за 30, но и за 50, в хороводе, под песенку, с закрытыми глазами загадывающие очередные желания… Словом, спасибо Деду Морозу за редкую драгоценную возможность побыть немного ребенком! Ну, а какая елка без подарков? «Подарки, подарки!», - кричали туристы, и громче всех – наши солидные обстоятельные мужчины. Вот он, катарсис, вот оно, детство вернулось! В очередной избушке раздали пакетики с поздравлением от Деда Мороза на белорусском языке и небольшие, вполне достойные, на мой взгляд, подарки. Какие – не скажу, поезжайте, сюрприз будет :i-m_so_h: . (Мы с мужем свои подарки съели в рождественскую ночь в отеле с чаем, с удовольствием, за все четыре щеки.) В это время вышло солнышко. А значит, усилился морозец. Вот тут и вспомнилось: «Тепло ль те, девица, тепло ль те, красная? – Да ты что, дед!..» Да… Мы побежали в обратный путь через места покупки сувениров и дозаправки в воздухе. Дозаправиться можно было в кафе (я писала выше) или прямо на улице – мы выбрали второй вариант, быстро съели по приличному беляшу и запили горячим глинтвейном. Жизнь, кажется, налаживается…

-

Белорусский узор. Заметки о туре BP7 02.-08.01.2017

День четвертый. Брест – Беловежская пуща. Одной из главных моих задач в этом туре было посещение Брестской крепости. Мне посчастливилось однажды побывать на ее территории (спасибо Людмиле Гомончук, это случилось по пути из чешского тура пять лет назад), а вот в музее крепости не была. Для меня Брестская крепость – место святое, хотя времена сейчас смутные, понятно, что не все такое мое отношение разделяют. Видимо, не разделяет его и наша сопровождающая – во всяком случае, мне показалось, что в ее отношении сквозит… не то чтобы пренебрежение, скорее равнодушие. В крепость мы приехали на рассвете, было -8 градусов, на входе под Звездой дул сильный ветер, да, все так. Но то, что гид постоянно повторяла «мы поменьше времени проведем на улице», «не хочу вас морозить, мне вас жалко», меня как-то неприятно царапало. На мой взгляд, не так уж страшно было на улице, в таком знаковом месте могли и померзнуть. Ну да ладно. Территорию увидели, монумент «Жажда» - самое, на мой взгляд, потрясающее сооружение здесь – рассмотрели, до Холмских же ворот не добежали, боялись не рассчитать время. В музее, напротив, времени оказалось с избытком. Мы довольно долго ждали экскурсоводов (снова нас поделили на две подгруппы), рассматривая рисунки белорусских детей в фойе, некоторые очень впечатляют. Экскурсию вела девушка с довольно тихим голосом, соседям достался парень с баском. Но в общем-то услышали все, что нужно, например, я наконец уложила в голове план крепости, систему оборонительных укреплений, подробный порядок событий. На меня музей произвел впечатление огромное, я не раз отставала от группы, чтобы просто рассмотреть вещи, фотографии… Потрясает кирпичная кладка, оплавленная огнеметом… металлическая посуда, расплавленная при взрыве почти двухтонной бомбы, а обгоревший ствол дерева просто притягивает к себе мистически, хочется стоять и стоять… Но это уже личное. В музее есть, конечно, сувенирный киоск. Светлана, кстати, здесь посоветовала моему мужу отличную книгу об истории крепости, и вообще не оставляла туристов без внимания. Но почему-то не могу отделаться от мысли, что ей не хотелось тратить здесь время, хотелось поскорее поехать дальше. Возможно, субъективное впечатление ошибочно, но вот так…На обратном пути на парковку забежали в туалет – не в здании музея, довольно далеко, пофотографировали территорию, расположились в автобусе. Следующая остановка – Беловежская пуща.

-

Белорусский узор. Заметки о туре BP7 02.-08.01.2017

Информация к размышлению: отели. Почему именно здесь? Ровно потому, что отель под Брестом потряс мое воображение. Я не сторонник критиканства по поводу отелей, мне гораздо важнее качество экскурсий или вопросы организационные. Отель для автобусника – место, где можно помыться и поспать, не более того. Однако… В туре отелей было три. Гель-мыло-шампунь есть везде. Фена нет нигде. Чайников тоже, но у нас было. Первый – «EAST time hotel» на окраине Минска. Вполне приличный отель, ухоженный, современный. Тесновато немного в номере, ну так это во многих недорогих отелях. Правда, мы с мужем, войдя в номер, сразу обратили внимание, что кровать чуть узковата для дабла, да и одеяло явно «полуторное». Сомнения рассеялись, когда мы увидели опись имущества в шкафу: номер, оказывается, одноместный. Но ничего, мы не очень толстые, а одеяло взяли втрое и положили поперек. Завтрак в этом отеле хороший, шведский стол, правда, много нас было для этого стола, туристы разметали еду стремительно, но ничего, сотрудники ресторана приносили еще. Твердая «4» отелю от меня. Второй же – база отдыха «Белое озеро» под Брестом. Я полагаю, одногруппники уже написали свои горячие приветствия ТТВ и принимающей стороне по поводу этой базы. Нет, ну не ужас-ужас-ужас, конечно. Нам, видимо, повезло – наш дабл оказался двухкомнатными апартаментами с холодильником, микроволновкой, посудой и т.д. Но: 1) к полотенцам даже прикасаться не хотелось, настолько застиранные; 2) вода не просто железистая, а откровенно ржавая, я предпочла лечь спать с немытой головой, нежели мыть такой водой; 3) холодно. Очень холодно. Впечатление от «отеля» дополнил завтрак: в соседнем корпусе, куда мы шли цепью по заснеженной темной тропе, а там!!! Браво! Это были макароны с куриной котлетой и кусочком масла! Довольно холодные… нет, их разогревали, конечно, но они, видно, успели остыть, зима же…И чай. Кофе не было. Не любят в белорусской глубинке кофе. Голодными мы не остались, но если честно, такого завтрака не ожидали. (В группе ходил упорный слух, что в группе, заехавшей до нас, части туристов достались номера с удобствами в конце коридора. Я уверена, что эти слухи беспочвенны. Не хочу думать, что такое было с группой ТТВ.) Фото не будет, это не претензия, а просто предупреждение - ко всему надо быть готовым. Ну, и просьба к ТТВ - не изменяйте правилу уважать своих туристов, даже в самый пиковый сезон. Третий – туркомплекс «Пышки» (с ударением на второй слог) в природном парке под Гродно. Отличный отель! От меня – «5+»! «Даблам» достались апартаменты-люкс, у нас был огромный номер, теплый, удобный, опять-таки двухкомнатный, со свежим ремонтом и хорошей мебелью. Две ночевки в этом номере стали настоящим подарком для нас. Твинов же, как мы поняли, здесь недостача, а потому людей расселили в синглы, и кому-то это тоже было подарком, а кто-то был не рад, потому что за вещами пришлось бегать из номера в номер. Вода здесь тоже попахивает железом, но не коричневая. Завтрак – тоже в соседнем корпусе, но переход крытый, да еще и украшенный видами местных достопримечательностей, очень мило и стильно. В целом это был прекрасный отель, особенно на фоне предыдущего. Так что все компенсируется в этом мире, и в турах ТТВ в частности.

-

Белорусский узор. Заметки о туре BP7 02.-08.01.2017

Переезд от Мира до Несвижа – около 30 километров, после обеда он пробежал незаметно. Приятным дополнением к этому красивому дню стало солнце – оно вышло на середине пути в Несвиж и сопровождало нас до самых сумерек. Мы сделали круг по центру городка Несвиж, чтобы поближе подъехать к замку, полюбовались в солнечном свете на местный фарный костел (на обратном пути нам этого сделать уже не удастся), десантировались и, как обычно, получили минут 15 свободного времени. Внешнее впечатление от Несвижского замка получилось не таким ярким, как от Мирского, несмотря на отличную погоду – может быть, потому, что расположен он иначе, ракурс от главного входа не самый выгодный. У входа на территорию замка раскинулась настоящая ярмарка сувениров – здесь при желании можно найти очень неплохие вещицы на память. Мне очень хотелось найти что-то вроде путеводителя или небольшой книги о замках, в Мире это сделать как-то не удалось, а здесь – удача! Буквально в руки мне прыгнул путеводитель-перевертыш, двухстороний, по обоим замкам сразу, на русском языке, с отличного качества бумагой и потрясающими фотографиями :good3: ! (Правда, на всех фото замки сняты летом либо осенью, нам же посчастливилось увидеть их в заснеженных пейзажах.) Цена демократичная, 4.50. Для тех же, в ком не угасла магнитная страсть (как у нас) – огромный выбор, от 50 бел./коп. и до… Словом, вещественная память на любой вкус. От входа на территорию до центрального входа в сам замок ведет широкая дорога на подъем, преодолевалась она нетрудно, однако по ней все время бегал туда-сюда как пчела трудолюбивый трактор, который не только отлично чистил снег, но и утрамбовывал его, выглаживая дорожку до зеркального блеска. Это аукнулось нам на обратном пути, когда мы спускались с замкового холма вниз, уже в темноте, и гололед был нешуточный. Так что удобная обувь обязательна. Во дворе замка играла средневековая (ну, пусть стилизованная, хорошо!) музыка, гостей приветствовал зазывала с танцующим «медведем», и настроение сразу поднялось еще на несколько пунктов. Я всегда ищу в исторических сооружениях некий… дух эпохи, что ли, и иногда он вдруг возникает там, где не ждешь. Здесь я почувствовала его сразу и мощно :smile: . Ложкой дегтя в огромной бочке несвижского меда оказалась процедура входа в замок. Вот она, мрачная сторона высокого сезона. Прежде всего, нашей группе было предложено по залам замка нести верхнюю одежду в руках, ибо в гардеробе не оказалось свободного места. Из фойе-гардеробной в кассовую-проходную часть ведет довольно узкий проход, что-то вроде арки – так вот там толпа жаждущих культуры достигла плотности необычайной, такого армагедонна я даже в Ватикане не помню (фото есть, но думаю, выкладывать не стоит). Нас разделили на две подгруппы, дали команду надеть бахилы, и мы со всем прилежанием стали пытаться эту команду выполнить. Найти ящики с бахилами, пробиться к ним и надеть бахилы, балансируя на одной ноге, стоило немалых усилий. Понемногу толпа стала рассасываться, мы ждали своей очереди на вход. Наконец вошли – и на протяжении всей экскурсии, длившейся около полутора часов, то мы наступали на пятки передней группе, то задняя группа – нам. Системы закрытия дверей зала за группой, как во многих замках Австрии, Германии, Чехии здесь нет. В зале всегда одновременно толклись какие-нибудь две группы. Местами давка была как в трамвае. Об индивидуалах, которые «падали на хвост» нашей группе и пристраивались, оттирая наших от гида, особый разговор… к чему я это все? К тому, что организация со стороны руководства музея, на мой взгляд, неправильная; понятное дело, им хочется в рождественские каникулы на российских туристах все деньги мира заработать, но так… ИМХО, так - нельзя :negative: . В качестве компенсации нам досталась замечательная гид – Юлия :good3: . Очаровательная молодая девушка, рассказывала так подробно, так увлекательно, такой объемище информации держит в голове – и что удивительно, не утомляет! В самых пиковых ситуациях, когда и встать-то ей было некуда, и подвести нас к объекту почти невозможно – ей удавалось! И то, что этот роскошный дворец, со всей его начинкой, мы все же рассмотрели, а здешние хозяева, все эти Сиротки, Рыбоньки, Коханки мне будут помниться всю жизнь – во многом ее заслуга. Фотографирование в залах – без вспышки, в толпе получилось весьма немногое. В одном из залов нас приветствовал сам хозяин – девятый ординат Несвижа Михал Казимир Радзивилл Рыбонька (очень, кстати, похож на портрет!). В таких костюмных театрализациях – особая прелесть, как будто проваливаешься в иную эпоху, напрочь забывая, что вокруг тебя – распаренная толпа туристов… На мой вкус – сюда бы еще музыку, ту, что во дворе – и вообще уходить не захочется. А на соседнем фото – еще один «хозяин». Вообще, оба замка богаты на чучела, головы, рога, а еще на шкуры волков и медведей, и это хорошо дополняет впечатление. На обратном пути Светлана планировала завести нас в фарный костел, как-никак барокко, XVII век. Когда мы покинули замок, стемнело. Костел уже закрывался, и местная мадам-охранительница решила сделать на туристах маленький (а пожалуй, не такой уж и маленький) гешефт: «Я уже полы помыла! Вход – 1 РБ с туриста» :grin: . Ну что ж, заплатили, по крайней мере, передняя часть группы. Свет в храме был притушен, рассмотреть удалось немногое, но что барокко – это да, несомненно. Под костелом находится крипта (усыпальница), где хранятся 72 саркофага Радзивилов, в том числе потомка владельцев замка Антония Радзивилла, который умер в Лондоне в 1999 году, а похоронить себя завещал здесь. В усыпальнице Светлана подробно и увлекательно рассказывала нам о старинных способах мумификации и о нелегкой судьбе собранных здесь останков… пересказывать не буду, поезжайте лучше сами послушать! Мрачновато и очень познавательно. Ну, а далее мы вышли из костела, минут через 5-7 загрузились в автобус, и продолжили путь – на Брест. По пути гид завезла нас в торговый центр, кажется, «Корона» (я так поняла, это местная сеть), где мы смогли купить продукты впрок, ибо следующие наши отели находились в буквальном смысле – в лесу.

-

Белорусский узор. Заметки о туре BP7 02.-08.01.2017

Нет, это была Светлана Черненкова, раньше об этом гиде-сопровождающем мне слышать не приходилось, может быть, она работает недавно).

-

Белорусский узор. Заметки о туре BP7 02.-08.01.2017

Ок, расскажу о своих впечатлениях от еды здесь. Коллективные обеды сопровождающая Светлана предлагала каждый день, кроме гродненского. В Минске мы не брали, полагая, что в центре столицы сможем пообедать сами. Пообедали (см. выше), но ничего особенного. Цена сопоставима, скажем, с Чехией. В замковый день - обедали с группой в Мире (см. выше) - чуть больше 400 руб\чел. Для описанного выше комплекса, на мой взгляд, это недешево, но другой возможности просто не было физически, нет там заведений,а те, что есть, принимают группы по резервации нон-стоп. В день Беловежской Пущи - также с группой обедали непосредственно на территории комплекса пущи, в ресторации "Под соснами" (если не ошибаюсь в названии), цена тоже чуть более 400: салатик, жидкие щи, курица в кляре с пюре, опять же компот. Порции не сравнимые с Польшей или Чехией. Но опять же, это без вариантов. В пуще можно было поесть блинчиков в кафе в резиденции Деда Мороза, кто-то это делал, но там было 20 минут времени, о качестве и цене не знаю. Еще вариант там же - блинчики на улице, но был сильный мороз, мы там только глинтвейн выпили. В гродненский день Светлана не предлагала группового обеда, поскольку свободного времени давалось много, город не маленький, места есть. Там местный гид (тоже Светлана) порекомендовала кафе"Магнолия" прямо в центре - вот тут мы отлично пообедали сами! Приятное место, тепло (это было очень важно в тот момент), девочки-официантки любезные и очень быстрые, обед из дежурных блюд принесли через 5 минут: "оливьеподобный" салат, суп-харчо (густая увесистая порция), говядина с драниками, чай, пиво, на двоих - меньше 14 белорусских рублей. Мы очень довольны, спасибо гродненской Светлане! В Лиде - опять групповой, 380 р\чел. Но это городок небольшой, мы там были впервые, опять же самим поесть сложно. Здесь было кафе "Чехов" с торца гостиницы "Лида", очень просторно, приятный интерьер. И обед был полноценный: оливье, хороший густой куриный суп, аж с мясом, мочанка (блины с мясным соусов, с кусочками мяса и колбасы, туда нужно макать), пирожок с чем-то сладким, компот. Здесь нам тоже понравилось. Возможно, когда поедем в Беларусь снова, будем уже больше знать и питаться сами. а так - все получилось неплохо, но недешево.

-

Белорусский узор. Заметки о туре BP7 02.-08.01.2017

День третий. Замки Мир и Несвиж. В каждом туре обязательно есть некая точка, в которой ощущаешь «я пришла туда, куда шла». Своего рода место силы. Для меня в белорусском туре таких точек было две – замок Мир и замок Несвиж. Собственно, ради них все и затевалось. Как учитель истории, как давний поклонник Речи Посполитой и просто как турист, давным-давно «отравленный» Европой, я посещаю все замки подряд, очень это занятие люблю и не представляю, как можно в этом туре в замки не пойти. На мой взгляд, это самое интересное, что есть в стране с историко-культурной точки зрения. Насколько я уловила, в группе такие люди были, но совсем немного. Первым по курсу был замок Мир. Из отеля мы выехали не рано, часов в 8, кажется, путь занял около двух часов, в 11 с минутами – вход в замок. Само местечко Мир, где расположен замок, мне показалось очень маленьким и тихим, собаки здесь дружелюбные, пристают к тургруппам, виляют хвостами, позируют на фоне реки и замковых стен. Кто-то из нашей молодежи даже фотографировался с одной из них, самой ухоженной. Полюбовались внешним обликом замка, его встроенностью в ландшафт. Замок снаружи очень красив, необычна его архитектура (так называемая белорусская готика) и покрытие розовой штукатуркой – как я поняла из рассказа Светланы, это более позднее дополнение, изначально стены замка оштукатурены не были. На стене Светлана показала нам «баранью голову», небольшой камень, напоминающий голову барана, о котором ходит легенда. Согласно легенде, если этот камень упадёт, то замок разрушится до основания, и никто и никогда его не восстановит. Википедия говорит: «Согласно языческим верованиям наших предков, в начале строительства чародей снимал мерку с головы живого существа (в данном случае мерка была снята с головы барана), находил камень, обтесывал по мерке и вмуровывал в стену. Потом животное, лишённое своей тени, умирало и становилось привидением. Оно должно было бродить вокруг замка и охранять от всевозможных врагов» Вот как. Посмотрели церковь, где находится усыпальница последних владельцев замка, Свтополк-Мирских. А напротив ворот – рекомендованный гидом платный туалет, 50 бел.коп., очень прилично, но в замке (как оказалось позже) есть бесплатные удобства, рядом с гардеробом, так что торопиться не стоило. Об истории замка и его архитектурно-художественных особенностях здесь рассказывать не буду, информации в Интернете достаточно. Скажу только, что для меня посещение этого места было неожиданно приятным, я думала, что замок намного проще и скромнее. Во дворе Светлана показала нам витую кирпичную трубу - оказывается, магнаты так высоко себя ценили, что даже дым из трубы у них должен был идти престижный, не как у простых смертных, для того и такая необычная форма. Реставрация замка после всех бед ХХ века началась только в 1980-е годы и была завершена в 2010 году, как туристический объект он еще очень молод. Восстановлено, конечно, не все – внутри замка хорошо видны «новостройки», выполняющие чисто конструктивные функции. Интерьеры богатейшими не назовешь, многое было утрачено, много реплик, новоделов, но, безусловно, здесь есть, что посмотреть и чем полюбоваться. Мое внимание привлекли подлинные гобелены, я не ожидала их здесь увидеть - но без вспышки снять не получается. А вот потолки в некоторых залах зацепить получилось - хотя, конечно, впечатления фото не передает. Экскурсия по замку длилась около часа или чуть больше, информации было довольно много, а вот экскурсовод мне не запомнилась, все вроде бы было по порядку, а не зацепила. Почему-то слушать здесь не хотелось, все время тянуло что-нибудь сфотографировать. После экскурсии был назначен коллективный обед, проходил он здесь же, в Мире, в приятном кафе (или ресторане?) совсем недалеко от замка. Его пришлось подождать - мы "наступали на пятки" предыдущей группе, и Светлана заботливо укрыла нас под летним навесом и развлекала рассказами о белорусской истории. Там мы приметили умилительный скворечник. Пища была предложена простая – салат «морковь-капуста», что-то первое (кажется, борщ), картофель с колбасками (вкусными, но оччччень маленькими, как половинка сардельки, порезанная на кусочки) и прозрачный компот. Не бог весть что, но все же спасибо нашей сопровождающей – она заранее предупредила, что в этот день другой возможности пообедать просто не будет. Небольшие белорусские местечки еще не готовы кормить полчища российских туристов, особенно в высокий сезон. Кстати, с сезонной проблемой мы еще столкнемся в Несвиже, об этом чуть позже.

-

Белорусский узор. Заметки о туре BP7 02.-08.01.2017

Вам не кажется), так оно и есть. Я стараюсь как можно меньше писать о нашей сопровождающей, потому что пока не знаю, как корректно выразить свое неоднозначное впечатление. Может быть, позже)

-

Белорусский узор. Заметки о туре BP7 02.-08.01.2017

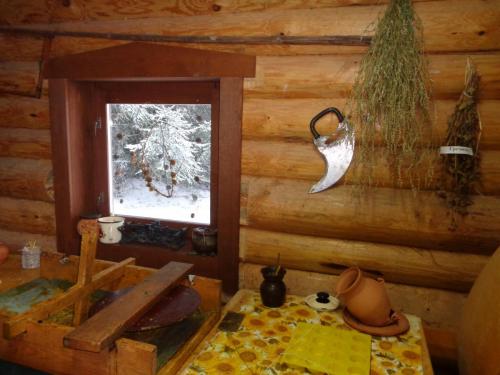

Дорога в Дудутки занимает что-то около часа. Мы подъехали к главному входу в комплекс, и Светлана дала нам время (минут 15) на туалеты и сувениры, пока она будет решать оргвопросы. Налево от главного входа тянется аллейка, вдоль которой – киоски с сувенирами, некоторые из них открытые, другие – в виде небольших избушек, внутри тепло и уютно. Есть магнитики, кожа, дерево, варежки-носки, даже валяные варежки, очень теплые. Словом, все есть. А оргвопрос решился так: сначала наша группа едет на мельницу, а потом возвращается на основную территорию. Мы вновь загрузились в автобус, с нами – наш местный гид Дарья. Очень хочу попросить руководство ТТВ, если есть такой механизм, передать руководству комплекса Дудутки огромнейшую благодарность за Дарью. Это молоденькая совсем девушка, очень обаятельная, невероятно подходящая даже внешне для представления белорусского этнографического центра. Она была настолько старательна, настолько интересно, даже зажигательно рассказывала о, в общем-то, простых вещах, настолько подробно и внятно не только описывала этнографические предметы, но и показывала приемы работы с ними, что мы, взрослые люди, просто ее заслушались. Я сама была как-то экскурсоводом в краеведческом музее, и честно скажу – чтобы человек выкладывался в работе до донышка, как Даша, это редкость! Так что нам повезло :i-m_so_h: . Мельница стоит недалеко от основной территории, километра два, ее отлично видно, но пешком не дойти. Вот она, собственно, и сама. Наверх я не поднималась, находилась в свое время по ступеням в голландском Заансе. А рядом – хатка для «клиентов», которые ожидали, когда перемелется их зерно. Туда наша группа затрамбовалась с трудом. Темнота… и понемногу из мрака выступают печь, лавки, красный угол, стол. На столе нас ждала традиционная местная закуска – хлеб, сало, лук. Вообще, в гостеприимных Дудутках нас целых три раза понемногу подкармливали, об этом еще скажу. На основной территории первым делом нас решили познакомить с традициями белорусского самогоноварения. Вот в этой уютненькой броварне Даша рассказала нам об устройстве самогонного аппарата, о принципах изготовления самогона именно здесь, на лицензированном производстве, по особому рецепту, а в это время «хозяйки» накрыли стол – маленькая рюмочка самогона и опять-таки какая-то закуска. Я не пробовала, самогона не пью, но все, кто пробовал, были очень довольны. Неподалеку есть местечко, где этот напиток продается, нас сориентировали по месту и по ценам, кто-то из группы покупал. А дальше мастерские белорусских ремесленников замелькали перед нашими глазами как в калейдоскопе. Кузня, соломенное плетение, ткачество, гончарная мастерская, очень интересно было в мастерской обработки дерева, где нам показывали музыкальные инструменты Беларуси. Там огромное впечатление производит дуда (по которой, как объяснила хозяйка, и названы Дудутки). Очень похожа на шотландскую волынку. Нам продемонстрировали приемы игры на этом пстушьем органе, любопытно. Жаль, фотографировать там трудно, тусклый свет. . Вдруг, откуда ни возьмись – коллекция автомобилей какого-то местного ценителя, тоже интересно посмотреть. Особенно симпатично получилось в пекарне: здесь умелицы изготавливают собственный хлеб, и рассказ Даши об этом, еще средневековом, деревенском производстве сопровождался чаепитием со свежим хлебом и мягким сыром с травами. Красота, особенно если учесть, что погода в этот день была переменчивой крайне, то выглядывало солнце, то поднималась настоящая метель. Так что короткие перебежки от мастерской к мастерской с перекусами – то, что надо! Мне очень понравилась избушка пчеловодов :smile: . В первый (и, возможно, в последний) раз в жизни я увидела пчелиный рой, который улегся на зимовку. Правда, не все они спят, за стеклом видно, как некоторые пчелки-лунатики перемещаются потихоньку. Здесь же нам рассказали, как работает крохотный свечной заводик. Обратный путь был неспешным, около получаса свободного времени, снова с изучением сувениров. Здесь можно купить самые разные авторские вещицы, керамику, соломенные обереги, дерево… Но увы, в автобусном туре все это нетранспортабельно. Самое перевозимое и практичное – лен, но он весьма недешев. Так что мы увезли только впечатления и фотографии. У парковки пытались сфотографировать в сумерках деревянную церковь, зайти в нее уже не осталось времени и, если честно, сил. В Минск мы вернулись около 18.00, отъезд к отелю был назначен на 19.00 – 19.20 от двух точек. Тем, кто не хотел больше гулять в городе (мы сначала тоже не хотели, уже стемнело, да и устали с поезда) Светлана по карте объяснила, где можно сесть на троллейбус, где стоянка такси. Но времени в центре города оказалось чуть более часа, и мы остались ждать автобуса. Прогулялись по подземному торговому центру, хотя шопинговых планов у нас особенных не было. Побродили, открыли счет белорусским магнитикам, зашли в пару-тройку магазинов. Немного пропитались новогодней атмосферой, которой, по чести, в нашем туре не хватало. К автобусу подошли, как и большинство одногруппников, в назначенное время. Информация к размышлению: время. Время в этом туре текло своим порядком, медленно и лениво. В турах по Западной Европе я не привыкла к тому, что гид назначает время весьма приблизительно, а отправление осуществляется еще приблизительнее. Видимо, это специфика Беларуси, где группа не привязана к границам, и это расслабляет. На маленьких стоянках время назначалось примерно так: «ну, давайте, где-то минут за 20 постараемся уложиться», и это неплохо, этакий релакс, не то что, скажем, во Франции. На больших же… В Минске мы получили указание быть в автобусе в 19.00, потому что он в 19.00 уедет от парковки и в 19.20 уже заберет оставшуюся часть группы у ратуши (тех, кто в Дудутки не ехал). Мы пришли на парковку в 18.55, сели в автобус, где большая часть людей уже сидела. В течение еще минут 10 подходили туристы, человек 5-6, садились в салон. Но водители, видимо, получили какие-то иные указания, потому что отъехали мы от парковки в 19.17. Спрашивается, зачем торопились? Возможно, мы чего-то не услышали? Отсутствие наушников сказалось? (ну какие наушники в Беларуси??? :derisive: ) Не знаю. Но это мелочь. Неприятная ситуация сложилась на выезде из отеля в Гродно. «В 9.20 жду в автобусе» ОК, в 9.15 стоим у автобуса, с нами еще один прилежный турист. Автобус под парами, но закрыт. Мороз, на минуточку, около – 17-18. в 9.20 с копейками подошел водитель, открыл, сели греться. Туристы подходят понемногу. В 9.30 выходит гид, за ней – основная группа товарищей, и удивленно: «О, тут уже кто-то сидит!». Может, мы какие-то новые вводные пропустили? Вообще, в прежних турах у меня проблем со слухом и с концентрацией не было, но видимо, Беларусь расслабляет, да, расслабляет… Одну попутчицу расслабила так, что за ней компаньонка бегала в отель. В результате отбыли в 9.45. На выезде из центра Гродно ситуация была обратная: автобус с большей частью группы приехал на парковку за теми, кто остался в центре, на 15 минут раньше срока. Нам крупно повезло, мы уже были на месте (а могли и не быть). Словом, тур удачи :derisive: .

-

Белорусский узор. Заметки о туре BP7 02.-08.01.2017

День второй. Минск – Дудутки. В гостиницу мы прибыли около семи часов утра. (Сразу оговорюсь, хронометраж я не вела, время везде приблизительное.) Вот здесь нужно сказать большое спасибо ТТВ и принимающим белорусам: оговоренного в программе размещения багажа в камере хранения не случилось, нас сразу заселили в номера, и это было большим и очень своевременным подарком :dance4: . Светлана дала нам время на «прийти в себя», около часа, мы поднялись в номер, приняли душ, привели в порядок себя и вещи, не торопясь спустились, позавтракали и пошли размещаться в автобусе согласно купленным билетам. Информация к размышлению: автобус. Это была Setra, муж говорит, новая (я не разбираюсь), роскошного травянисто-зеленого цвета с росписью чуть ли не под хохлому. Мы обрадовались, что не придется путаться на стоянках, среди белых и серых в яблоках наш зеленый железный конь будет виден за версту. Ан нет, еще один такой же преследовал нас всю дорогу. Хорошие расстояния между рядами, есть подножки, комфортнее, чем в ЗМ. Три убирающихся монитора, кофеварка, даже, кажется, микроволновка, я не вдавалась в подробности кухни. Кухня эта размещалась в хвосте, за последним рядом, там же – вторая дверь, непривычно. Автобус теплый, проблема была только на выезде из Гродно, когда в 20-градусный мороз салон никак не прогревался, но через два часа была уже жара. Водители – Алексей и Юрий, мы их даже в лицо запомнить не успели. Спасибо им за отличное вождение, несмотря на заснеженную и скользкую дорогу (особенно сложно было под Новогрудком, на спуске с обледеневшего холма). Про уборку салона и помощь с багажом не скажу, ни разу не видела. Ну а то, что окна грязные – так от самой Москвы бежал, не мыть же на морозе, в самом деле :biggrin: . Здесь возникла небольшая проблема. В группе (BL7, BP5, BP7) было всего 48 туристов, по рассадке они занимали 15 рядов слева и 11 справа. В автобусе рядов оказалось 13 с каждой стороны. Мест арифметически хватало всем, но если компания предлагает услугу выбора места в автобусе, значит, турист имеет основания хотеть ехать на выбранном месте. И когда мы вышли из минской гостиницы и стали рассаживаться, выяснилось… Возможно, сопровождающей стоило принять превентивные меры, рассадить людей заранее – но увы, видимо, надежда была на то, что все как-то само собой… Словом, дошло до конфликта. Нас лично это не коснулось, у нас был 9-й ряд, а проблемы начинались с 10-го почему-то, но впечатление было не из приятных. Однако расселись, и казалось бы, вопрос исчерпан. Но нет, назавтра, на переезде в Мир он встал снова, поскольку водители потребовали вернуть им для отдыха первый ряд. И опять «Пересаживайтесь! – А куда??? – Там есть места! – Нет, пусть гид сама скажет, куда мы должны сесть!» И гид сказала: «Мы сейчас опоздаем в замок!» И это, собственно, претензия к кому? К туристам, не желающим искать себе место в салоне? Или все-таки к кому-то другому?.. Итак, Минск. В центр города мы въехали еще в сумерках. Ничего особенного я от Минска не ждала, и была права. Война. Я спросила своего милитарно-ориентированного мужа, сколь сильно пострадал город, и он ответил «Вообще ничего не осталось». Ну, может и не вообще, но близко к тому :sad: . Площадь Ленина производит сильное впечатление своей просторностью, она действительно широка и не загромождена постройками. Ленин – на месте, административные здания не поражают воображение, в центре – нарядная елка. (В белорусских елках мне очень понравились плетеные нитяные шары, от миниатюрных в помещениях до огромных на городских площадях. Украшения на городских елках тут вообще монументальные, и приятно видеть, что на нижних ветках их так же много, как наверху. В моем городе, увы, внизу даже лампочки больше двух дней не держатся, причины, думаю, понятны.) Пожалуй, единственное интересное сооружение здесь – костел святых Симеона и Елены, или Красный костел. Он построен недавно, в начале ХХ века, и стилистическому определению не поддается. Посвящен он рано умершим детям дворянской семьи Войниловичей: Симон умер в 12 лет, Елена – в 19, такая вот трагическая история. Больше детей у семьи не было, как я поняла. Костел чудом уцелел и в войнах, и в советской реконструкции, здесь было что-то музейно-кинематографическое. В 1990 году его передали католической церкви, позже перед храмом была установлена скульптура Архангела Михаила, поражающего копьем змея. В костеле хранятся останки его создателя Эдварда Войниловича. Покружив по Минску на автобусе, мы подъехали к Верхнему городу, где находится городская ратуша начала XVII века. Это довольно стильный, хотя и небольшой, район, хранящий полустершуюся память о XVII-XVIII веках. Недалеко расположены здания, оставшиеся от двух монастырей, мужского и женского. Одно из них ныне не имеет религиозного характера, другое – теперь кафедральный собор Святого Духа, XVII века, который считается главным православным храмом Беларуси. Собор очень красивый, гармоничный снаружи, внутри же мне показался тесноватым, было многолюдно. Здесь находится чудотворная икона Божией Матери. Рядом с собором – смотровая площадка, откуда открывается вид на реку Свислочь и проспект Машерова. Вот такой интересный ретро-транспорт используется теперь как сувенирный киоск. В самом конце экскурсии, у ратуши, нас накрыло настоящей метелью - короткой, но весьма пушистой. Вот этого пана - видимо, бургомистра - мы рассматривали сквозь снежную пелену. От ратуши мы двинулись тратить свободное время – в обменный пункт в банке (там два шага, вывеска видна издалека), вдоль сувенирных ларечков, прикрытых от снега полиэтиленом, а затем обедать. Большая часть группы обедала организованно, а мы отправились на свободную охоту. Увы, в историческом районе, призванном хранить атмосферу XVII века, в глаза первым делом бросились пиццерия и китайский ресторан, а еще два заведения были (еще? рано?) закрыты. Удача ждала нас в самом конце переулка, буквально над смотровой площадкой. Кафе предлагало еду и напитки на любой вкус, посетителей было мало, интерьер уютный. Мы выпили кофе и подкрепились блинчиками с медом – вполне съедобно, только ждать пришлось более получаса. Зато согрелись :smile: . Далее – Дудутки.

-

Белорусский узор. Заметки о туре BP7 02.-08.01.2017

Здравствуйте, уважаемые читатели форума. Моя автобусно-туристическая карьера началась десять лет назад с Италии, затем – Чехия, Франция, Швейцария… И каждый раз, когда мои знакомые и родственники заводили былинный зачин «а вот, говорят, в Белоруссии…», мне думалось – не такая уж заграница, без визы, без языковых проблем, недорого, уж туда-то я никогда не опоздаю. Время пришло. Почему в этот тур? Во-первых, он как нельзя более удачно вписался в новогодние каникулы. Во-вторых, в этом году передо мной встала проблема отпечатков пальцев, решить ее осенью мне невозможно, подождем до лета, а пока – без визы. А в-третьих, сколько можно проезжать транзитом такую большую и небезынтересную страну? Пора. Почему отзыв? Потому что впечатления нужно переварить, эмоции – отработать. Графомания – надежный, проверенный способ. И еще потому, что самой мне отзывы на форуме всегда помогают организационно и морально подготовиться к туру – и возможно, мой отзыв тоже поможет кому-то открыть для себя Беларусь и где-то избежать неожиданностей. Новогодняя Беларусь – в сугробах, в инее, скрипуче-снежная, трескуче-морозная, лазурно-золотая, достойна и путешествия, и описания :i-m_so_h: . День первый-ночь-утро. Начну с уточнения деталей. Тур BP7 поездом до Минска – поездом от Орши никакого права называться семидневным, на мой взгляд, не имеет. Услугами туроператора по части сопровождения мы пользуемся точнехонько пять дней. Выезд – 02.01.17. в 20.00 от БВ, без сопровождающего. Отправление - 07.01. в 23.59 без сопровождающего. Два поездных дня освящает тень присутствия ТТВ, как тень отца Гамлета, который покупает нам билеты. Здесь есть тонкий момент. По пути туда возможно полное отсутствие провожающего на перроне, на эл.почту заблаговременно (не знаю, за какое время, и слава богу!) будет выслан эл.билет; тогда в этот «день тура» с фирмой турист вообще не пересекается никак. Нам повезло, тем поездом отъезжало несколько групп ТТВ, и провожающий с конвертами был. Голос у него негромкий, а может, он его напрягать не хотел по зиме да после праздника, но кое-как конверты мы получили, услышали еще раз напоминание, что утром наш сопровождающий будет ждать в 6.10 в Минске у вагона №7 и пошли по вагонам. Белорусский, прибалтийский и еще какой-то (скандинавский? возможно, ошибаюсь) туры перемешали по вагонам в порядке, известном только богу и ТТВ. Наш был 16-й, первый за локомотивом, но последний по ходу движения раздатчика групповых билетов. Туристки у вагона весьма серьезно разнервничались, когда проводница не хотела впускать нас в вагон, и их можно понять – может, люди впервые так едут? Им же не объяснили, как это будет. В соседних вагонах загрузились, у нас – раздатчика нет как нет. Наконец подоспел, пропустили, загрузились, поехали. Боковушки. Ничего неожиданного, очередной раз спасибо ТТВ за признание нас, (клиентов весьма постоянных) молодыми, стройными и спортивными :derisive: . Поезд №95 был неплохой, чистый относительно, вагон с лесенками на «второй этаж», с табло над туалетами, с приятными проводницами. Туалеты не био, обычные. Словом, все как всегда. Доехали быстро, даже комфортно, хотя мимо моего нижнего бокового все время бегала проводница – то туалеты запирать-отпирать, то еще по какой надобности. Яркое впечатление – искры от локомотива на фоне обледеневших проводов и в их свете – роскошный лес, весь покрытый снегом и инеем. Красиво, хотя и страшновато, раньше мне этого видеть не приходилось, по зиме езжу нечасто. Прибыли в 6.10 по расписанию. Поезд стоит в Минске 28 минут, поэтому переживать–торопиться на высадке не пришлось. На перроне возник вопрос: зачем трем группам ТТВ общим числом до ста туристов (поправьте, если не так) был назначен для встречи с гидом один и тот же вагон? И вот у этого вагона – толпа, кто – где, кто – чей? Бегают туристы, рвут горло гиды… Ну, с богом нашли свою Светлану, она провела перекличку и раз, и два… собрались! Пошли к автобусу, сели, поехали. Утро сделано, тур начался :smile: . Информация к размышлению: деньги. Честно скажу, под Новый год серьезной подготовкой к туру мы не занимались. Поехали без валюты. На БВ обменников нет вообще. По словам сотрудницы вокзала, «белорусские купить – это только там». На первый случай мы слукавили: купили у проводницы бутылку воды за РР, а сдачу попросили в РБ, так что кое-какой запас сделали. Реальная возможность обменять валюту у нас была: 1) в Минске у ратуши, там есть отделение банка; много окошек, электронная очередь, но все очень быстро, минут 5-7; 2) в Гродно в продуктовом супермаркете рядом с костелом, там нужно войти прямо в торговый зал, обменник внутри; 3) в Гродно же, в торговом центре «Неман», на втором этаже, там был на тот момент самый хороший курс.

-

Запрос списка отелей

Здравствуйте! Если можно, мне тоже вышлите отели на 7АК с 03.07.2016. Спасибо.

-

Вопрос к ТТВ по визе

Здравствуйте! Прошу прощения за глупый вопрос - впервые еду со своей визой, открытой для тура ТТВ французами год назад. Покупала тур в Австрию с 3 по 18 июля в офисе на Певческом, менеджер скопировала мою визу, мульт до 20.07.16. От меня больше точно ничего не требуется? Беспокоюсь, поскольку так еду впервые, и накладки с менеджером при покупке тура были. Спасибо.

-

мой следующий тур с ТТВ-это..... когда и почему?

Мой следующий тур, надеюсь - 7 АК "Вся Австрия" с отдыхом на озерах, с 3 июля. Почему? Потому что: 1) очень люблю эту страну; 2) есть открытая виза; 3) после рекламы Облака (большое спасибо!) удержаться от тура уже невозможно. Оплатила 100%, чтобы курс евро уже не беспокоил, с глаз долой - из сердца вон. Не сомневаюсь в хорошей компании, как и всегда с ТТВ)

-

Оплата тура

Эта новость на сайте, написано, что можно внести предоплату http://www.tourtrans.ru/news/tourist/allnews/3355.html

-

мой следующий тур с ТТВ-это..... когда и почему?

Рита, я - тоже школьный учитель, ну правда Подмосковье, 25 т.р./мес. Мой следующий - "Вся Австрия" (надеюсь), ок. 1200 у.е. Откладываю и не теряю надежды. И Вы не теряйте, будет еще на Вашей улице Париж!

-

"Марсельская авантюра" 2XL от 29.07.2015

В новом каталоге выбрала аж три :smile: . Устоятся даты, появится на сайте подробная раскладка программ - и мы все пойдем в тему "Мой следующий тур...". Кризис кризисом, а ехать надо.

-

"Марсельская авантюра" 2XL от 29.07.2015

Спасибо всем читателям за добрые слова и за то, что одолели мое "сочинение" до конца. Название заимствовано у Питера Мейла, хотя действительно для меня тур был авантюрой - много раз он мог не сложиться, средства собирались евроцент к евроценту, домашние меня не одобряли (жара, мигранты, террористы, бастующие фермеры... куда ты одна... и др., и пр.). Но все сложилось. Судьба мудра, и если чего-то по-настоящему хотеть - она всегда даст шанс упрямому. А писалось во многом для того, чтобы об этом туре знали, и у ТТВ был повод еще раз подумать над его судьбой - и все-таки его сохранить! Пусть все наши турмечты обязательно сбудутся! Пошла скачивать новый каталог :derisive: .

-

"Марсельская авантюра" 2XL от 29.07.2015

Последние дни. Сразу оговорюсь – свежих фото больше не будет. Дни 14-й, 15-й и 16-й отлично уложатся в рамки одного поста – а большего они и не заслуживают. Познавательная часть тура для меня (и не только) закончилась в Страсбурге, а потому фотоаппарат был упакован накануне вечером. Утром в автобусе Людмила предложила сдать турофоны тем, кому они больше не понадобятся – думаю, более трети группы так и сделали, я в том числе. Когда-то в программе этого тура был Вюрцбург, редко встречающийся у ТТВ, но логистика неумолима – и его место занял Дрезден, великолепный, героический, искренне любимый, но такой знакомый. Здесь мне посчастливилось бывать раз пять, в том числе и с Ириной, замечательным здешним гидом, поэтому на экскурсию на сей раз я не пошла. А чтобы отзыв получился законченным, добавлю несколько фото города из прошлых туров. На сей раз в городе у нас было три с половиной часа – неплохо, хватило на все. Те, кто хотел зайти в галерею Старых мастеров – успели. Очень многих попутчиков встречала в разных точках шопинга, в Альтмаркте и дальше, в магазинах на торговой улице. Здесь есть магазины «Дуглас» - отличная возможность найти недокупленную во Франции парфюмерию, цены разумные. Если кто-то планировал пообедать – вариантов масса в том же Альтмаркте, к примеру «Нордзее». Словом, Дрезден как всегда приятен и приветлив. Вот только бесплатное посещение туалетов в галерее старых мастеров теперь недоступно, о чем предупредила нас Люда – так что снова Альтмаркт. Вот и все, в половине четвертого, если не ошибаюсь, мы выехали из Дрездена и совсем скоро были на территории Польши. Неумолимо приближался дом; да, честно говоря, соскучились уже. Переезд долгий и довольно утомительный, смотрели фильмы, слушали музыку, спали. Кстати, у умницы Людмилы очень хорошая подборка фильмов – в Германии смотрели «Карла и Берту», во Франции – фильмы с Рено и Депардье, много было документальных лент об артистах – Анне Герман, Далиде, Джо Дассене, Делоне, Челентано. Ну, и конечно, «Непутевые заметки» и другие хорошие туристические программы о тех местах, что видели в туре. Очень понравился итальянский фильм о Коко Шанель и пронзительная драма «Один плюс один». Словом, все в тему, все прекрасно подобрано под аудиторию, и это отлично скрашивало нашу непростую «логистику». В Лодзь на ночевку въехали довольно поздно, прогуляться по центру пошли немногие, хотелось набраться сил к поезду. Отель встретил нас удушающей жарой – при отсутствии кондиционеров, которые в Польше обычно не требуются, и при температуре выше 30, окна были задраены как в подводной лодке, да еще и занавешены – у меня, например, плюшевыми римскими шторами в три ряда. Пол и одеяло были горячими на ощупь. Так что сон был тяжким, зато завтрак – просто отменным, что вполне компенсировало душную ночь. И в целом отель очень хороший, красивый, удобный для групп, с милыми номерами, все ж разнообразие после ибисов. Пятнадцатый день тура – один бесконечный переезд. Дважды останавливались: у супермаркета, где можно было закупить продукты в поезд, там же прошло и закрытие тура с розовым вином из Люберона и теплыми прощальными словами, а потом уже на Паджеро. Обе остановки – по полчаса, хотя эффект последнего дня сыграл свою роль – нашлись туристы, которые уже не обращали внимания на время и возвращались к автобусу тогда, когда считали нужным (у супермаркета это было особенно заметно). Но не критично, в целом все прошло по плану. На границе мы были единственным автобусом – пограничникам, таможенникам, а на выезде еще и белорусской транспортной полиции кроме нас некого было проверить, мы оказались единственной мишенью и к поезду подъехали уже весьма вовремя, ждать не пришлось. Новое – не всегда хуже привычного, вот и этот поезд - отличное приобретение! Без ночного бдения в Бресте завершение тура переносится неизмеримо легче, усталости не чувствовалось совсем. Разместились в плацкарте (а кто-то в купе) в окружении уже знакомых дружеских лиц и покатили – навстречу дому. Утром, когда желали друг другу доброго утра, кто-то в вагоне сказал: «И все довольные такие, улыбаются!». Еще бы: хороший тур, неплохая компания, и на горизонте – любимый дом. Информация к размышлению: наш ответ авиатурам. Да, я отдаю себе отчет. В последнее время любимый туроператор неуклонно дрейфует в сторону авиатуров. Именно их настойчиво рекламируют гиды. Их достоинства очевидны, и если бы не бесконечные наши кризисы, возможно, туров ж/д уже не осталось бы совсем. В кризисный период наметились две тенденции: экономичные туры из Москвы и полнокровные эксклюзивные авиа. Железнодорожная классика уходит в прошлое. Но. Почему люди не летают, так, как птицы? Поезд дешевле. Поезд надежнее, он не будет задержан или отменен по погодным условиям. Поезд не требует регистрации за три часа и бдения в аэропорту. В поезде не нужно сдавать в багаж вино и оливковое масло, багаж не потеряется по дороге и не улетит вместо Дюссельдорфа в Монреаль. Поезд, наконец, ничем не угрожает тем, кто испытывает иррациональный страх высоты. Много букв, у каждого свои тараканы. Очевидно одно – мы есть, нас достаточно, и да, мы не летаем. Отсюда огромная просьба к компании: не убивайте классические туры ж/д, особенно категории XL. Конечно, проезды по транзитным странам (а в нашем случае это была не только Польша, но и Германия) нужно тщательно продумывать – вы это можете, если захотите, - и ваши благодарные туристы останутся вам верны.

-

"Марсельская авантюра" 2XL от 29.07.2015

День тринадцатый. В этот день в нашей программе был только Страсбург, времени на него отводилось прилично. Поскольку ночевали мы в пригороде, экскурсия по Гранд Иль началась рано утром, когда улицы были еще пусты. Местного гида зовут, кажется, тоже Людмила – очень приятная, много знающая дама. В Страсбурге я уже была однажды, но тогда город «не показался» как-то, я его совсем не поняла и запомнила только громаду собора и прогулку на кораблике. В этот же раз город понравился очень – что значит неспешное, ненапряжное по времени изучение ногами! Прелесть города – в сочетании фахверка с каналами и разбросанными повсюду цветочными ящиками и клумбами; это сближает Страсбург с Риквиром и Кольмаром. У каждого европейского города своя «Венеция», так вот тут она начинается прямо от входа на Гранд Иль. Гид рассказала, что теперь в Европе модно засеивать клумбы полевыми цветами – потому выглядят они скромнее, не столь пышно, как несколько лет назад. К тому же жара и здесь оставила отпечаток, с клумб и газонов отчетливо веет осенью. Но, конечно, здесь – размах! Великолепный собор, построенный из красного вогезского песчаника, не потеряется в памяти среди других европейских соборов – характерный розовый цвет и ассиметрия (единственная башня) выделяют его. Здесь много других прекрасных церквей, какая где – теперь навскидку не скажу. Квартал Маленькая Франция неизменно очаровывает. Здесь - только смотреть и смотреть. В свободное время приятно прогуляться в районе площади Клебера – здесь очаровательные виды, хорошие возможности для шопинга, есть опять-таки Monoprix. Если идти от Клебера к Собору мимо Новой церкви (там, по сути, одна дорога) – на углу роскошное кафе-кондитерская, где можно попробовать несколько десятков видов пирожных или купить в коробочке «на вынос» (чуть дешевле). Гид посоветовала попробовать здесь эклеры – их три вида, ванильные, кофейные и шоколадные. Потрясающе вкусно! У тех, кто выбрал коллективный обед в Страсбурге, свободное время делилось на две порции – до и после, где-то по часу; местом встречи была соборная площадь. Я в этот день не обедала, и не пожалела; свое время я потратила на редкость удачно! Под неприметной аркой за собором находится дворец Роганов, построенный в XVIII веке по распоряжению кардинала де Роган-Субиза (помните из учебника истории: «Королем быть не могу, герцогом не желаю, я – Роган!». Вот-вот, из этих.) Ныне здесь расположен замечательный музейный комплекс. По одному билету можно совершить незабываемый визит в три музея: изящных искусств, прикладного искусства и археологический. Я провела здесь около двух часов. Прошла все три. Живопись хороша, но там было что-то не так с вентиляцией, совсем нечем дышать, и пришлось ускориться. Впечатлил прикладной музей – по сути, отдельный небольшой великолепно обставленный дворец, с гобеленами, китайскими вазами, инкрустированными комодами… и все как полагается. Больше всего времени отдала археологическому музею в подвальной части здания – это что-то невероятное! Обширнейшая экспозиция с отличной выкладкой, мудрой ненавязчивой навигацией, весьма современными музейными «изюминками» (прекрасные макеты-реконструкции сооружений, римские надгробия с достойной таинственной подсветкой, ингумации под стеклом в полу…). Очень много экспонатов иллюстрируют римскую историю этих мест – бронзовые статуэтки, стекло, предметы культа, бытовые мелочи… такой же маньяк, как я, поймет, о чем речь. Словом, выбралась я оттуда под занавес свободного времени, имея в виду туалет на выходе и обзор сувениров у входа в собор; можно было бы еще часа два побродить. Наша Людмила собрала группу у Собора, поскольку до паркинга (хотя и недалеко) сложновато дойти тем, кто в городе впервые. Пока собирались, наблюдали выход к Собору патруля автоматчиков – было неуютно, когда они, трое, без единого звука выстроились цепочкой за нашими спинами, этакое ощущение облавы. Видимо, Европе есть чего опасаться; у нас в городе пока еще полиция с автоматами на площади не стоит. Далее – вновь достаточно долгий переезд. Второе туристическое дыхание, которое открылось утром, к вечеру постепенно закрылось. Было очевидно, что тур подкатился к концу, и неизбежно трудное возвращение - «в семью, в коллектив, в работу». Ночевка по плану была на окраине Нюрнберга, и еще в начале тура Людмила предложила желающим экскурсию «Вечерний Нюрнберг». Бесспорно, ночевать в таком невероятном городе и не увидеть его – невозможно для тех, кто здесь еще не бывал. Мне же посчастливилось видеть Нюрнберг и вечерним, и утренним, и даже полночным, поэтому в мои планы новая встреча не входила. Но пресловутая логистика не оставила выбора, поскольку заезд в отель – это крюк, ну не стану ж я, в самом-то деле, требовать, чтобы меня одну туда отвезли. Часть попутчиков не пошла на прогулку с Людой, видимо, предполагая неплохо провести время в городе самостоятельно; а я пошла – ибо без карты в восемь вечера город меня не прельщал. Увы, мы снова прибыли не в то время и не с той стороны. Опустились сумерки. Солнце уже зашло, а подсветка еще не включилась – и освещение оказалось ну очень невыигрышным. Хотя Нюрнберг – очень красивый город, он и в сумерках симпатичный. «Прекрасный фонтан» на реставрации, весь огорожен, площадь у фонтана ремонтируется, вся засыпана песком. К сожалению, нельзя подняться на Кайзербург и смотровую площадку – с одной стороны высоко, с другой закрыто. Долго шли по торговой улице в поисках места, где можно купить здешних пряников. Я просто любовалась сумеречными видами, я уже бывала здесь вечером и знала – у чинных бюргеров закрыто все, кроме ресторанов. Лучшее впечатление – фонтан «Брачная карусель», который нам Люда показала-рассказала во всех подробностях. Да, город был не в лучшей форме, но все приятнее, чем сидеть в отеле, наверное.

-

"Марсельская авантюра" 2XL от 29.07.2015

День двенадцатый. В этот день предполагалось плотное знакомство с французским виноделием: посещение городка Бон, столицы виноделия Бургундии, расположенной на «золотом склоне», с дегустацией, а затем переезд в Эльзас, путешествие по знаменитой «винной дороге» и вечерний Риквир, с дегустацией же. Такой вот денек 18+. Утро не порадовало погодой. А впрочем, может и порадовало, после провансальской-то жарищи? Термометр показывал что-то около 18, за окном автобуса дождило. В Боне осмотр проводила снова Людмила; утренний городок под дождем, да еще и в воскресенье, нас совсем не ждал. Почтенные виноделы спали. Полюбовались каналами и симпатичными черепичными крышами, переждали дождевой заряд в галерее монастыря. Встретился любопытный памятник человеку с чемоданом и без внутренностей – деловому человеку? А может, туристу, который устремлен с вещичками в сторону дома, а душа его осталась во Франции? В свободное время предполагались дегустация бургундских вин и мероприятия, предложенные Людмилой сверх программы: посещение крупнейшей местной достопримечательности – старинной богадельни (хосписа), где ныне находится музей, и обед. Изначально в моих планах кроме дегустации ничего не было, хотелось погулять по редкому в турах и незнакомому городку, да и наедаться после Лиона было неактуально. Но погода и воскресенье поменяли планы: пришлось присоединиться к посещению хосписа, о чем я ни капли не пожалела. Богадельня была основана канцлером бургундского герцога Николя Роленом еще в XV веке, и оказывается, больница здесь действует и сегодня, но историческое центральное здание стало популярным музеем. Экспозиция очень интересна, насыщенна, прекрасно погружает в эпоху. Очень подробный содержательный аудиогид. В одном из залов музея находится знаменитый складной алтарь (полиптих) «Страшный суд» Рогира ван дер Вейдена, впечатляющая вещь. Словом, спасибо Люде, на мой взгляд, посещение хосписа для желающих стоило бы включить в программу. Интерьеры не фотографировала, нет смысла. Дегустация проходила в самом центре Бона, в двух шагах от хосписа, в винном магазинчике с весьма антуражными подвалами. Группе российских «дегустаторов» были вручены в качестве подарка металлические м-м-м… тарелочки? Блюдца? Под определение «стакан» или тем паче «бокал» это никак не подходит. Вино наливалось именно в них. Оригинальное такое решение, теперь буду знать, что дегустировать бургундское следует из металла :biggrin: :biggrin: :biggrin: . Индивидуалы, зашедшие в подвал вместе с нами, понятно, пробовали вино из стеклянных бокалов. Ну, вкус вина – дело каждого, но покупали здесь немногие. Попробовать было занятно, но я не любитель таких вин, предпочитаю рейнские и эльзасские. А вот дижонскую горчицу – да. Ее здесь много, и самой разной; я тоже увезла домой несколько образцов по три евро. Обед был организован в ресторанчике за пределами центра города, куда мы добирались автобусом (там, видимо, дешевле и больше пространства для большой группы). У тех, кто не хотел обедать комплексно, выбор был невелик: гулять вокруг автобуса или пообедать там же самостоятельно. Несколько человек пошли по первому пути, Лена, я и еще одна попутчица – по второму. Людмила помогла нам сделать заказ, и мы прекрасно перекусили «в меру». Я волновалась, что нас будут долго обслуживать, и мы задержим группу – но нет, мы с улитками и мясным салатиком «отстрелялись» даже раньше, чем группа расправилась с бургундским комплексом. Там, кстати, были улитки, мясо и петух в вине, а потом еще и десерт. По отзывам, мясо вкуснее, петух - на любителя. Пока ехали в Эльзас – распогодилось, и в Риквир мы въезжали уже под мягким вечерним солнцем. Огромная радость! Дорога здесь очень красива, и виноградники самые прелестные именно здесь. Я вообще люблю Эльзас давно, и вино собиралась покупать здешнее. Риквир начался с дегустации – если память не изменяет, в том же хозяйстве, у того же голубоглазого винодела, что и семь лет назад. Здесь – только белые вина, покупали их многие в группе, некоторые по две, три бутылки и больше. Вино действительно достойное, и скажем, у нас в городке его не бывает, в отличие от того же хорошего рейнского. Увы, моя спина не позволяет покупать много стекла, погрузка в вагон в Бресте может обернуться неприятностями, так что наш лозунг – сдержанность. Риквир – сказочный, очаровательный городок. Говорить тут нечего, надо просто гулять и упиваться милотой. Ночевали в Страсбурге, опять-таки «Ибис».

-

"Марсельская авантюра" 2XL от 29.07.2015

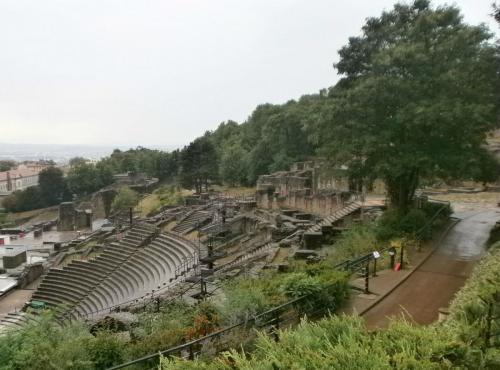

День 11. Утром мы выехали из марсельского «Ибиса», к которому уже успели порядком привыкнуть, и направились в Авиньон – последний в нашем туре город Прованса. Прощаться с Марселем было немножко грустно, вообще с самого утра было ощущение, что тур покатился к закату. Авиньон, где я тоже была впервые, порадовал – мощью папского дворца, аккуратностью, утренней немноголюдностью. Он разлегся на Роне живописно, колоритно и как-то могуче. Ничего общего с камерным уютом деревень Люберона, за версту видно – в свое время город имел серьезное значение. Сразу обращают на себя внимание фортификационные сооружения города – внушительные стены. Как ни говори, XII-XIV века – это здесь очень ощущается. Более поздние сооружения – скажем, здание Оперы или жилые дома позапрошлого века – здесь тоже очень живописны. Людмила провела очень хороший осмотр города, по сути, полноценную экскурсию. В свободное время часть группы посетила Папский дворец, кто-то просто прогулялся по улицам, добрали последние провансальские сувениры. Впечатление от города осталось очень приятное. Прямо на паркинге растет лавандин. Почерневший, но ароматный. Некоторые туристы нащипали на память по небольшому букетику. Как сказал один из попутчиков, нашествие саранчи. Ну, не нашествие, не так уж и много сорвали, и вообще – ехали мы, ехали в такую даль – да без лаванды остаться? Трофеи были погружены в автобус… Нам предстоял переезд в Лион, долгий и минорный, ибо макушка путешествия осталась позади, Прованс уходил за горизонт, и в этот момент погода стала резко меняться – похолодало (или как сказать? посвежело, до 28), натянуло облачность, и наконец хлынул дождь. Метеочувствительные люди часто дремлют перед дождем, но не может же весь автобус быть столь метеочувствительным? По пути мы начали откровенно засыпать, попытки бороться со сном были безуспешны. Позже догадались – лаванда, которой переполнен багаж, салон, и наконец – авиньонские букеты. Хорошо, что водители не заснули, профессионалы. В Лион мы въезжали под аккомпанемент ливня. Здесь нас ждал не раз упомянутый на форуме гид Евгений, уже до нитки промокший. На мой взгляд, отличный гид – хороший язык, глубокие знания истории города, сбалансированная подача. Я вообще люблю слушать гидов-мужчин, у них как правило внятная речь и низкий голос, что хорошо воспринимается даже без турофона. А здесь – мастерская добротная работа, спасибо. Лион – большой разбросанный город, и экскурсия предполагала несколько выходов из автобуса. Дождь поутих, но до конца не унимался, и Евгений спросил, пойдем ли смотреть римский театр. Конечно, пойдем, куда ж мы денемся. На что Евгений отреагировал так: «Мы – обладатели нервов железных, смутить нас нельзя, а пугать бесполезно». Вот они, остатки роскоши древнего Лугдунума. Мокрые, но гордые вернулись в автобус (выходили, конечно, не все). Обязательный пункт – базилика Нотр-Дам де Фурвьер. Рассмотреть и сфотографировать ее здесь можно только со стороны главного входа, Евгений точно показал место, откуда берется лучший ракурс. Дождь усилился, но это было бы еще полбеды – на холме задул мощнейший ветер. Рассмотреть базилику изнутри мы не смогли, шла месса, так что погреться получилось только в обаятельной часовне, куда мы очень осторожно заглянули. Панорамы с холма – практически подводные. Но как сказал позже Евгений, видимо, хорошо помолились богоматери, ибо когда съезжали с холма, дождь стих, и Лион наконец открыл нам свои объятия. Город очень красивый, роскошный, распахнутый, умытый, наполненный светом даже в пасмурную погоду. Прошли по улицам старого города: дворик, где Генрих IV сочетался браком с Марией Медичи, дворик с розовой башней, мрачно-загадочные трабули (так и хочется сказать «подворотни»). Обязательный пункт - забавные городские фрески. Сюда обязательно нужно еще и еще раз возвращаться. Евгений провел нас в уже описанную на форуме мастерскую ткача, ненадолго - время поджимало. Интересно взглянуть на процесс работы, на сам станок, на замечательные вещицы. Не знаю, делал ли кто-нибудь из попутчиков покупки, шелк ручной работы – все же эксклюзивная недешевая вещь. В свободное время был предложен обед по-лионски у сицилийца «Жана Рено», прекрасно описанного, если не ошибаюсь, LISSA. О-о-о-очень живописно, с песнями про Сиракузы, с верткими расторопными официантами, душевно. Что значит мастерство: хозяин преподнес себя и свое заведение так, будто тут всю-то жизнь только нас одних и ждали, печалились – где ж наши русские туристы? Здорово, здорово, молодец. И что немаловажно – действительно хорошая кухня. Я выбрала луковый суп – надо ж раз в жизни во Франции попробовать, что это вообще такое. А это в горшочке этакий суп-пюре с луком, кусочками хлеба, растопленным сыром и специями – добротная сытная крестьянская пища, да еще и горячая! На второе были лионские колбаски – тоже очень вкусно, причем не только сами колбаски, но все, что к ним прилагалось, картошка и баклажаны. А напоследок – чашечка кофе, и все – счастливые туристы пошли в автобус. Я не большой поклонник организованных обедов, но здесь – советую, от души. Ночевка была в пригороде Лиона Броне, снова «Ибис». Ничего не помню – значит, хороший отель.

-

"Марсельская авантюра" 2XL от 29.07.2015

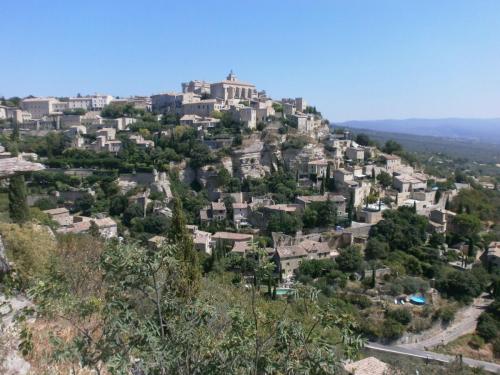

Ну все, отпуск кончается, пора на работу, Шехерезада вынуждена вести дозволенные речи в ускоренном темпе. А жаль, потому что наступает новая кульминация тура – природный парк Люберон. День десятый. Поездку в Люберон я запланировала и даже оплатила еще при покупке тура, в Певческом. Эти замечательные места нельзя пропустить, потому что без Люберона не получится Прованса, как, скажем, Подмосковья без Оки или Парижа без башни. Из группы остались в Марселе человек пять, думаю, они уже были в Любероне (это им посчастливилось увидеть каланки и острова). А мы – прости, Марсель, мы за лавандой. Полей цветущего лавандина мы, конечно, не увидели – и не разочаровались, поскольку гиды предупредили, что из-за жары все давно уже снято. «Сatastrophe naturelle», по их словам. В конце концов обаяние этого края не только в лавандовых полях. А вот вездесущий запах – да, им мы «напровансалились» от души, этот запах еще преподнесет нам сюрприз, попозже. Утром Людмила познакомила нас с местным гидом Ларисой (о ней писали форумчане) и оставила в ее надежных руках. Поехали. Мне Лариса очень понравилась, как человек глубоко владеющий информацией о крае и умеющий ее красиво преподнести. От нее я узнала очень много для себя нового. Например, что в Марселе в жару отключают («гасят») фонтаны в знак солидарности с другими городами региона, которые имеют проблемы с водой. Или что исключительная популярность кавайонских дынь – во многом заслуга Дюма, который подарил свои книги библиотеке Кавайона, а взамен получал ежегодно дюжину дынь и прославил их как лучшие в мире. По ходу рассказа в автобусе Лариса не раз спрашивала: «Вам это, наверное, рассказывали?», - имея в виду нашу огненную марсельскую Женю. «Нет, не рассказывали!» - шумела группа. Вот как-то так. Увы, Иль-сюр-ля-Сорг для меня совсем не раскрылся. Что называется, зашли не в то время, да еще и не с той стороны. Провансальских рынков, которыми знаменит город, не оказалось – они теперь работают два дня в неделю, мы приехали в день неподходящий. Глубоких чистейших каналов с форелью я не увидела – а вот попутчица, которая оторвалась от группы и сразу ушла в другую сторону, увидела, описывала с восхищением домики-окошечки-цветы… ну, до другого раза. Запомнились здесь только водяные колеса, которых было несколько, особенно фотогеничны неотчищенные, замшелые, есть в них такой дух старины. Иное дело – аббатство Сенанк. От него я не ожидала чуда, тем более что его нет в программе, да и лаванда сгорела, но как раз здесь мне очень понравилось. Здесь есть некое ощущение Средневековья, непередаваемое словами - и в могучей мрачноватой архитектуре аббатства, и в полях, и даже в самом месте, где оно расположено. Лариса рассказала об истории аббатства, объяснила отличия лаванды от лавандина (стойкий запах, используемый в парфюмерии – это, как я поняла, лавандин, у лаванды горной запах нежнее и слабее), показала магазинчик с «лавандовыми» сувенирами. Цены там высокие, но большой выбор косметики и парфюмерии с ароматом лаванды – от мыла и масла до дорогих духов, и наши дамы делали покупки. Лаванда здесь стоит, но она почернела. Хотя запаха не утратила, и группа с удовольствием пересекла лавандовое поле, снимая и растирая в пальцах сгоревшие цветки. Но истинным украшением этого дня стало «орлиное гнездо» Горд. Сначала мы подъехали к смотровой площадке, откуда открывается вид на сам городок – это потрясает. В Интернете много таких фото, но живое ощущение – я здесь! – совсем другое дело. Фотографировали много и от души, делали целые фотосессии. Времени было немного, но всем хватило, Лариса никого не подгоняла, уложились. Навестили и сам городок. По пути Лариса показала нам табличку на дороге: «Красивейшие деревни Франции» - так здесь помечают эти дивные деревушки. Город расположен высоко, жара докатилась до 37, палящее солнце - но надо! Здесь снимались сцены фильма «Хороший год», здесь – сердце Прованса. Именно здесь можно купить несколько видов меда, оливковое масло, множество вариаций на тему лаванды. И последняя на сегодня станция – Руссийон, красный город, расцвеченный всеми оттенками охры. Здесь прежде всего поражают сами карьеры – они необыкновенно живописны, а уж под палящим солнцем просто огненные. И сама деревушка такого же цвета – стены домов окрашены охрой, которая придает месту совершенно неповторимый облик. В Марсель вернулись часам к шести, и отправились прощаться с городом. A bientôt, Marseille! Информация к размышлению Провансальский сувенир. Повсюду – и на Лазурном берегу, и в Марселе, и тем более в Любероне - есть любопытные магазинчики с провансальскими сувенирами. Самый необременительный для чемодана – лавандовое саше, они продаются в различных вариантах, от 1.50 евро, но чаще по три-пять штук или в комплекте с мылом. Интересно знаменитое марсельское мыло, на оливковом масле. Людмила рекомендовала натуральное хозяйственное, содержащее 72% оливкового масла (такой увесистый кубик, там стоит знак 72%) и мыло против пятен (на нем написано Detachant). Настоящее марсельское мыло – суровое, кубическое, со штамповкой на всех шести гранях, невзрачное и похоже на наше былое хозяйственное. Для туристов в продаже есть очень разнообразное неплохое мыло, сегодня производители ароматизируют и расцвечивают его на любой вкус, на прилавках рассыпается буквально радуга мыла. Больше всего, конечно – с запахом лаванды, тоже разных размеров и компоновок. Из косметических Людмила рекомендовала чисто белое мыло с молоком ослицы. Много интересной косметики для тела. К примеру, во всех городах и городках Прованса есть магазины фирмы La Maison du Savon de Marseille – Марсельского мыльного дома. Они производят более 90 видов мыла с различными ароматами и косметические продукты по уходу за кожей на основе ослиного молока, арганового и оливкового масла, лаванды и смоквы. Хороший выбор, внимательные консультанты (снабдили меня молочком от солнечных ожогов с молоком ослицы, отлично помогло и очень приятный тонкий запах). На упаковках большинства косметических продуктов есть информация на английском, иногда на русском языке. В каждом городе Прованса есть магазины L’Occitane - выбор средний, цены высокие. Впрочем… когда каждое утро в автобусе слышишь краем уха финансовые новости с родины, любые европейские цены кажутся высокими. А вот привычную французскую парфюмерию не всегда отыщешь. У меня сложилось впечатление, что в магазинчики в этих городках привозят новые, наиболее популярные марки; старый добрый Lancôme четырехлетней давности я подобрала себе только в Дрездене. Хорошая вещь – марсельские стеганые одеяла, можно найти в Эксе, в Любероне. Очень приятных цветов, теплые – но тяжелые, везти их домой нужно решиться. Оливковое масло, конечно, в туристических магазинчиках лучше не покупать. В Горде Лариса показывает магазин, где его дают попробовать – много разных вариантов с добавками. Если точно знать, какое нужно – лучше купить в супермаркете; мы с попутчицей, например, купили в большом магазине на трассе, уже на выезде из Прованса, две последние бутылочки. Провансальские травы я не покупала, не знаток, но покупали многие, выбор большой. Так что с пустыми руками и полным кошельком из этих мест не выберется никто.

-

"Марсельская авантюра" 2XL от 29.07.2015

День девятый. Сегодня в программе Экс и Бо-де-Прованс. Та самая часть, ради которой, собственно, и выбран этот тур. Регион Прованс – Альпы – Лазурный берег довольно велик, и по большому счету в нем три разных территории: курорты Лазурного берега, Марсель с Тулоном, ну и тот Прованс, куда едем теперь. Сначала – Экс, истинная столица того Прованса, который ассоциируется с ароматами вина и лаванды, город с древней историей, когда-то столица римской провинции Нарбона, позже - резиденция наместника французского короля в Провансе и место пребывания парламента. И конечно, город, где родился и творил Сезанн. Осмотр, который провела Людмила, был неутомительным, день только начинался, улицы были почти пусты. Увидели кафедральный собор, площадь д’Альберта, провансальский рынок с опять-таки дынями из Кавайона, прошли по бульвару Мирабо от «доброго короля» до фонтана Ротонда, где было назначено место сбора. В свободное время мы заглянули в мэрию (там неплохие туалеты) и растеклись по бульвару. Во всю его ширину раскинулся базар, где при желании можно было найти очень интересные вещицы. Там же – магазин Monoprix с продуктовым отделом: есть кассы, где принимают только карты, слепую табличку видно плохо – спасибо, Лена из Волгограда, выручила меня, безкарточную. На других кассах берут наличные. В Эксе есть несколько музеев, в том числе и художественная галерея совсем недалеко. Но она, если не ошибаюсь, открывалась в 12.00, да и не стоит в рамках столь краткого знакомства «обнимать необъятное». У нас на этот день были большие планы. Бо-де Прованс – небольшая, но очень приятная глазу горная деревушка. Белый раскаленный даже на взгляд камень, синее небо – вот и вся здешняя гамма. Есть несколько памятников старины, которые стоило бы рассмотреть подробнее, но изнуряющая жара загоняла в тень. А тень здесь только от сооружений, деревьями местечко не богато. Заглянули в музей сантонов, где особенно впечатлили рождественские мотивы. Обаятельная деревня, хотя после Эза такое уже не удивляет. Здесь впечатляют сами скалы, отчетливо нависающие над дорогой. В нескольких минутах езды – карьеры света со знаменитым световым шоу. Я подобного нигде еще не видела, поэтому вопрос «быть или не быть» для меня не стоял. Людмила купила нам билеты, подвела ко входу и назначила отъезд примерно через час, пояснив, что шоу идет минут 45. Шоу закольцовано, войти можно в любой момент, хоть на середине, и спокойно смотреть, пока не надоест. Как сказала гид, «увидите те же картинки – и выходите». Честно сказать, я бы и трижды подряд смотрела! Карьеры произвели впечатление грандиозное, тем более что темой на этот раз было творчество гениев Возрождения. Не знаю, как я восприняла бы, скажем, Климта, что описывали форумчане, но Возрождение – это мое. Шоу начинается с картин сотворения мира – и ты вдруг оказываешься в круговороте звездного неба, в эпицентре вулканического хаоса, в море, где возникают медузы, рыбы… И со всех стен, с потолка и даже с пола на тебя смотрит «Сотворение Адама», разделенное на части так, что ты будто бы находишься внутри полотна. Когда на стены и пол проецируются картины и скульптуры, возникает полное ощущение их объемности и огромности, будто идешь по фантастическому музею. А когда появляются проекции знаменитых рисунков и рукописей Леонардо под звуки «Кармины Бураны», и ты, будучи полным профаном в искусстве, кожей чувствуешь мощь разума гения… словом, много букв. Фотографировать можно, но бессмысленно. Надо видеть. Точка. Карьеры света стали апофеозом дня и одним из лучших впечатлений тура. Но нас ждал еще замечательный подарок от Людмилы – город Арль, древний Арелат с памятниками римского периода, город Гогена и Ван Гога, а ныне город весьма своеобразной культуры, сложившейся из испанских и цыганских мотивов. Арльский амфитеатр – чем не Колизей? Говорят, сцены для знаменитого фильма «Гладиатор» снимали именно здесь. Теперь здесь проходят местные корриды. А соседнее античное сооружение рассмотреть не удается; археологическая зона отгорожена решеткой, посмотреть поближе нельзя. Судя по фото, вход есть, люди там ходят, но время не позволяло. Для меня всегда удовольствие прикоснуться к древней истории, и здешняя атмосфера – именно то, что надо. В этом обаятельном дворике находилась лечебница, где пребывал Ван Гог. Теперь тут разместилась здешняя сувенирно-туристическая «вангогиана», она – за спиной: подсолнухи во всех видах, и не только. Людмила очень интересно рассказывала о городе, о выборах прекрасной арлезианки, о ныне бескровной камаргской корриде. После посещения этого города у меня в голове сложилась картинка с отрезанным ухом Ван Гога – уподобил себя поверженному быку и отдал трофей тому, кто его победил? Кто знает. Здесь мне впервые подумалось, что следующим моим путешествием будет, пожалуй, Испания. А Арль хорошо бы чаще включать в программы туров, вот и в этот он отлично вписался. В отель вернулись не поздно, но гулять по Марселю в этот день пошли немногие, сказался избыток впечатлений.

-

"Марсельская авантюра" 2XL от 29.07.2015