Весь контент TAV

-

«Прибайкальская ясная осень пышет жаром на склонах гор...» Тур RBK Avia «Байкал Гран Туризмо» с Юлией Жарких в сентябре 2023 года

Малое море 12 сентября 2023 года Малым морем называют часть Байкала между островом Ольхон и западным побережьем. Ширина водного пространства здесь изменяется от 5 до 16 километров. Погода солнечная и противоположный берег отлично просматривается на фоне ультра-синевы водных просторов. В этот день по программе тура на теплоходе «Бойкий» мы отправились на остров Огой, затем на западное побережье к Святому источнику Сурхайты и оттуда возвратились к поселку Хужир. Протяженность водного маршрута получилась около 60 километров. К острову Огой теплоход шел ближе к берегам Ольхона. Позади справа остался загадочный остров Замогой. Остров. Сюда, на остров проклятых, раньше свозили больных проказой, которая поразила Ольхон в 19 веке. Прокаженных селили в отдельных юртах подальше, оставляя еду возле двери. Остров выглядит абсолютно пустынным – никаких следов присутствия человека или останков жилищ там не нашли. Остров Огой считается крупнейший островом Малого моря. Буряты называют этот остров «безводный». На нём никогда не жили люде В 2005 гору на самой высокой точке острова, взамен старого маяка, была установлена белоснежная буддийская Ступа Просветления. Поднялись к ней по тропинке. Это одно из самых популярных «мест силы» на Байкале, куда приезжают загадывать желания. Конструкция Ступы Просветления не случайна: её основание олицетворяет землю, три ступени – воду, купол – огонь, а шпиль – воздух или ветер. Считается, что Ступа способна в буквальном смысле может растворить негативную энергию и дать возможность силам добра исполнить желания людей. Чтобы совершить буддийский обряд для полного очищения от дурных мыслей и эмоций, настоящего просветления паломники должны обойти вокруг ступы по ходу солнца семь, двадцать один или, для абсолютного очищения даже 108 раз! Туристам рекомендуют пройти вокруг Ступы Просветления хотя бы три круга. Первый круг нужно идти с просьбой о прощении, второй круг с благодарностью за все, что у вас есть, а третий круг следует идти, задумав свое самое заветное желание. Просто следует замедлиться, отключить мысли и попытаться прочувствовать это место. Тогда можно почувствовать ощущение умиротворения и что все обязательно будет хорошо. Вдали, на самой южной оконечности острова находится мыс Дракона. В любую сторону с вершины острова открываются потрясающие виды. А байкальская вода у острова чиста, прозрачна и обладает какой-то особой притягательной силой. Нагрузившись массой положительных эмоций, оказываемся снова на просторах Малого моря. По пути к следующей остановки для группы на теплоходе организовали обед. Постепенно скалы Приморского хребта становятся всё ближе. Теплоход остановился, упершись носом в берег, а под его бортом можно буквально пересчитать все камешки гальки. Это место тоже популярно у туристов. Идти к Святому источнику предстояло примерно два километра. Дорога проходила сначала по берегу, затем сворачивала в лес, поднимаясь по склону холма. Предлагалась услуга по доставке к источнику на машине, но глядя на дорогу в многочисленных камнях, думаешь, что пешком идти все-же было комфортнее. Пересекли бегущий со склона шустрый ручей. Полюбовались лесными пейзажами, попадаются здесь и грибы. Перед источником ограда, увитая разноцветными лентами с воротами. Вот и источник. По легенде, раньше это был единый поток. Но затем шаман разделил его на левый (мужской) и правый (женский). Утверждают, что вкус воды, текущей по расходящимся деревянным желобам, разный. «Мужская» вода более жесткая и холодная, а «женская» считается теплее и мягче. Не заметил. Попробовав святую воду, возвратились назад к нашему теплоходу. Осталось переплыть через Малое море к поселку Хужир. Перед высадкой с теплохода обогнули вокруг скалы Шаманки и мыса Бурхан. Вблизи скала выглядит ещё привлекательней. С воды хорошо просматривается на скале контур фигуры дракона из красного лишайника. С теплохода высадили группу за мысом Бурхан на берегу Сарайского пляжа.

-

«Прибайкальская ясная осень пышет жаром на склонах гор...» Тур RBK Avia «Байкал Гран Туризмо» с Юлией Жарких в сентябре 2023 года

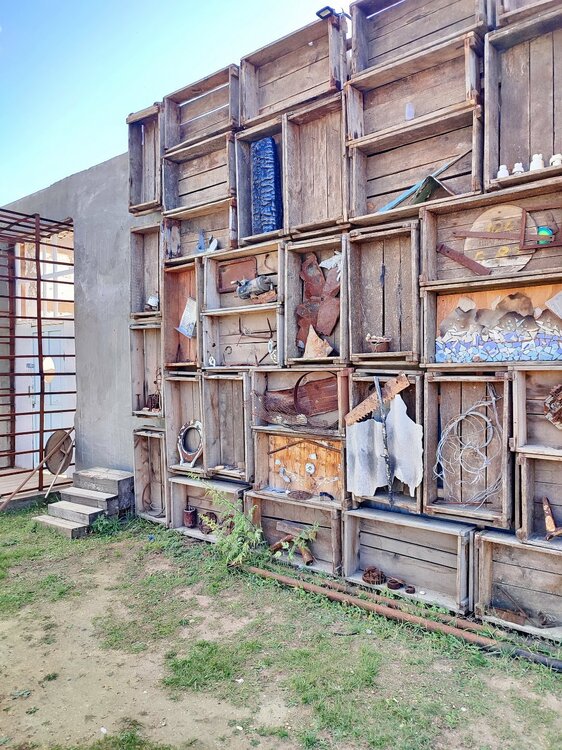

Поселок Хужир Остров Ольхон делится на две части – более низменная южная часть острова выглядит засушливой степью, а более высокому северу, которому лучше удается поймать проносящиеся над Байкалом осадки в большей своей части покрыт заповедным лесным бором. Ну а поселок Хужир, раскинувшийся у берега Малого моря, оказался как раз на границе двух природных частей острова. Хужир считается столицей Ольхона, где проживает большинство жителей острова. В прошлом в Хужире работал Маломорский рыбный завод. А теперь Хужир выглядит как обычная деревня с пыльными улицами, где большинство жителей стараются жить за счет подсобного хозяйства, на приусадебных участках больших овощных грядок не видно – они больше приспособлены под нужды скота, хотя и встречаются на них теплицы. Занимаются разведением скота – прямо среди поселка можно увидеть лошадей, да встретить коров. В Хужире теперь больше ориентируются на туристов. Самые красивые здесь постройки, наверное, больше гостиницы или базы отдыха. Есть в поселке кафе, магазины и сувенирные лавки. Основной туристический сезон на Ольхоне приходится на лето. В Хужире мы высадились из уазиков у бывшего рыбзавода. Первым делом группа разобралась с конструкцией крейсера-мангала. Рядом одна из стен полностью занята длинной инсталляцией из старых рыбных ящиков с устаревшими и ненужными вещами. Вышли на берег и перед нами раскрылась синева просторов Малого байкальского моря. Дальше направились по берегу вправо – к виднеющейся вдали известной скале Шаманка на мысе Бурхан. Чем ближе подходили к скале, тем сильнее она притягивала к себе взоры, открывая всё новые и новые подробности. Таинственный, сакральный и легендарный мыс Бурхан стал визитной карточкой Байкала, привлекающий внимание путешественников. Священный мыс, по поверью, считался обителью главного божества Байкала и назван в его честь. Раньше здесь совершали жертвоприношения бурятские шаманы. И всё это в окружении завораживающих природных красот. Воротами на мыс служат 13 столбов – 13 сэргэ, предназначавшихся для коновязи около дома. Коней буряты почитали и наделяли их божественной силой. Сэргэ дают понять, что у этого места есть хозяин. Число сэргэ соответствует числу детей тенгиев, которые считаются первопредками всех бурятских родов. Сэргэ опоясаны лентами пяти цветов – цвета лент соответствуют четырем стихиям, а зеленый цвет символизирует Вселенское древо. Рядом с каждым из сэргэ находятся камни-жертвенники, усыпанные монетами и различными продуктами. Поклонившись сэргэ, прошли на мыс к скале Шаманка. На скале две вершины. Прогуливаться по самой скале запрещено, кроме птиц. Внутри скалы есть пещера, где когда-то совершались жертвоприношения и именно в этой пещере по верованиям шаманистов обитает Бурхан - главное божество Байкала. Шаманка обильно покрыта красным лишайником. Создается ощущение, что это покрытие не хаотичное, а имеет определенные формы и фигуры. На следующий день убедились в этом, рассматривая скалу уже с воды. За мысом Бурхан раскинулись просторы Малого моря и протянулась длинная светлая кромка песчаного пляжа Сарайского залива. Наши механические кони – уазики подхватили группу около мыса Бурхан и доставили на вершину холма за поселком Хужир, откуда открылась вся панорама окрестностей поселка. Внизу, почти на берегу Байкала, виден наш отель Baikal View. Такие дороги проложены на Ольхоне – больше похожие на свободные направления… В отеле Baikal View наша группа остановилась на три ночи и провела два отличных насыщенных впечатлениями дня. Номер достался в крайнем к Байкалу ряду, с отличным видом из окна и замечательными светильниками с абажурами из ведер. Место для курения на территории отеля Baikal View. Следующим утром тоже было удобно любоваться на байкальские красоты за завтраком.

-

«Прибайкальская ясная осень пышет жаром на склонах гор...» Тур RBK Avia «Байкал Гран Туризмо» с Юлией Жарких в сентябре 2023 года

Дорога на Ольхон 11 сентября 2023 года Утром третьего дня нашего пребывания на сибирской земле отправились из Иркутска на остров Ольхон. До острова проехали расстояние примерно в 250 километров с несколькими остановками. Большая часть пути пришлась на холмистые степные просторы. На первой остановке приобщились к шаманским ритуалам. Таинственность месту предавала опустившаяся туманная дымка. Затем совершили небольшую прогулку к стоящей среди степи статуе Орла. Бронзового орла установили на высокой гранитной колонне. Под скульптурой орла по периметру колонны расположены колокольчики, которые звенят на ветру. Степной народ почитает эту величественную и гордую птицу, ведь орел считается символом Ольхона. Вокруг широта сибирского простора… В этом кафе остановились на обед. Рядом автозаправка с местными ценами на топливо в первой половине сентября. С материка на остров Ольхон на пароме «Семен Батагаев» переправились через пролив Ольхонские Ворота. Паром был назван в честь прославленного воина из соседнего села Еланцы – полного кавалера ордена Славы Семёна Ивановича Батагаева. С борта парома любуемся красотой пролива. Через пролив спешит нам на встречу второй паром «Ольхонские ворота». Проезд на пароме бесплатный. Наш красный иркутский автобус остался на материке. Все переезды по Ольхону проходили на шустрых легендарных и неубиваемых УАЗ-452, прозванных за форму кузова «Буханками». На них и отправились по пыльной и тряской грунтовой трассе до поселка Хужир, расположенного в 36 километрах от паромной переправы. Ехали по принципу – «Больше скорость – меньше ям!».

-

«Прибайкальская ясная осень пышет жаром на склонах гор...» Тур RBK Avia «Байкал Гран Туризмо» с Юлией Жарких в сентябре 2023 года

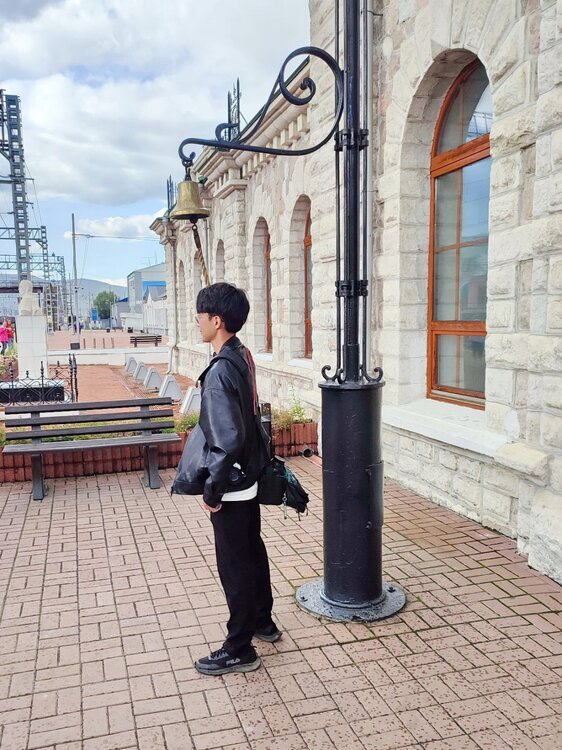

Кругобайкальская железная дорога (часть II) Звенели колеса, летели вагоны Гармошечка пела: «Вперед»… Под стук колёс, покачиваясь, вагоны неспешно проплывали над Байкалом, а из вагонных динамиков голос экскурсовода рассказывал о Байкале и истории Кругобайкальской железной дороги в сопровождении ярких картинок на больших мониторах, установленных в концах вагона. Забытые Богом российские версты Люблю я дороги печаль Я помню равнины, леса и погосты Святая, великая даль… Станции Маритуй и Шарыжалгай миновали без остановки. Очередная остановка была на станции Старая Ангасолка. За станцией вышли к двум шикарным мостам через реку Ангасолка. Каменный арочный мост с первой очереди строительства и уже железобетонный из рамных пролетов со второй очереди – он считался для того времени уникальным сооружением. За мостами на старом пути начинается очередная противообвальная галерея. Она довольно длинная, да ещё с поворотом. От галереи открывается вид на байкальский берег и станцию со стороны. В Старой Ангасолке расположен культурно-выставочный центр имени Николая Константиновича Рериха. Предпоследняя остановка была на станции Култук. Здесь заканчивается красивая часть железнодорожного кругобайкальского пути: с туннелями, галереями и мостами. Мы приблизились к южному берегу Байкала и действующей трассе современной Транссибирской магистрали. Хорошо слышен грохот товарного поезда, поднимающегося по железнодорожной петле, проложенной над поселком. Скромный вокзал станции Култук и часовни рядом с ним. Около станции установлена стела, посвященная Кругобайкальской железной дороге и отмечающая место её начала. Отсюда просторы Байкала простираются далеко на север. Конечная станция путешествия по КБЖД на паровозной тяге – станция Слюдянка. Здесь отцепят паровозы, а электропоезд серии ЭД9, носящий название «Кругобайкальский экспресс» (был построен 2000 году на Демиховском машиностроительном заводе) поднимет пантографы и возвратит нас в Иркутск по действующей Транссибирской магистрали. Вокзал в Слюдянке единственный в России, который был целиком построен из местного нешлифованного мрамора. Внутри вокзал функционирует музей с огромным экраном на полу. Прямо под ногами плещут волны Байкала, шевелятся водоросли и плавают рыбы. Около здания вокзала установлен бюст министра путей сообщения Российской империи Михаила Ивановича Хилкова, при котором строилась Транссибирская магистраль, Кругобайкальская железная дорога и станция Слюдянка. За вокзалом находится Церковь Николая Чудотворца. Она была построена строителями Кругобайкальской железной дороги. Её полностью восстановили после землетрясения 2008 года. Около депо станции установлен еще один паровоз. Из Слюдянке на той же электричке отправляемся в Иркутск. Теперь у нас уже последний вагон. Справа остаются пути Кругобайкальской железной дороги. А наш состав, описав петлю вокруг поселка Култук поднимется выше, а потом, по железнодорожному серпантину, ещё и ещё выше, уходя всё дальше от Байкала на Олхинское плато в сторону Иркутска. Постепенно осенние сумерки скрывают все виды за окном вагона. Около девяти часов вечера наш поезд прибывает на железнодорожный вокзал Иркутска. В вечерней подсветке вокзал выглядит нарядным. Всё, полный впечатлений второй экскурсионный день закончился – автобус возвращает группу в отель.

-

«Прибайкальская ясная осень пышет жаром на склонах гор...» Тур RBK Avia «Байкал Гран Туризмо» с Юлией Жарких в сентябре 2023 года

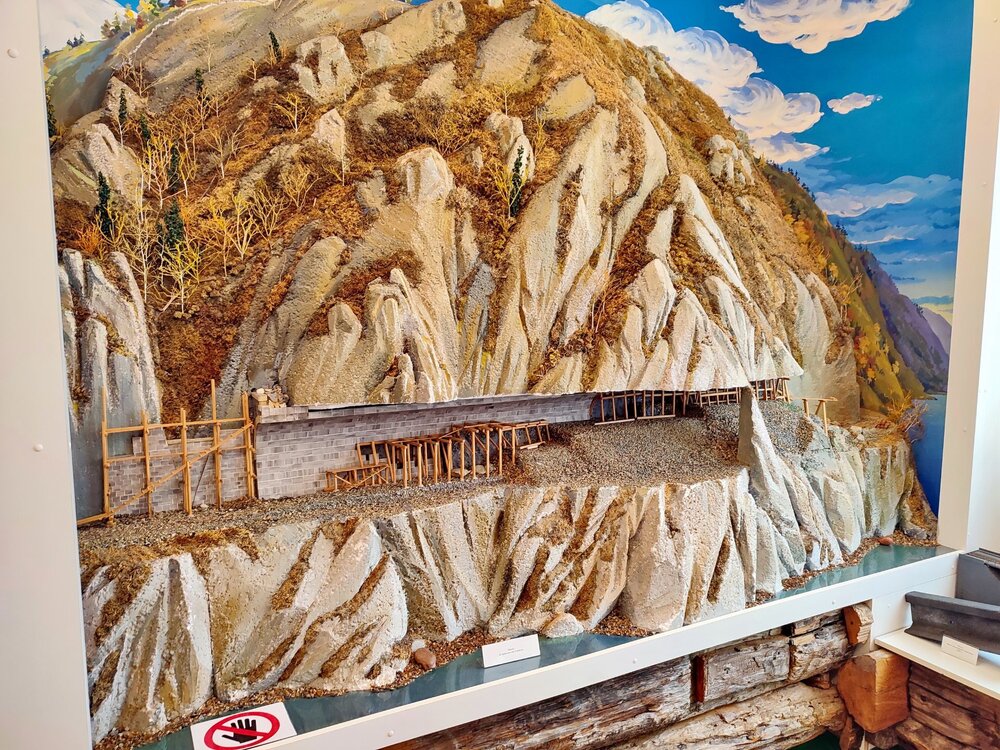

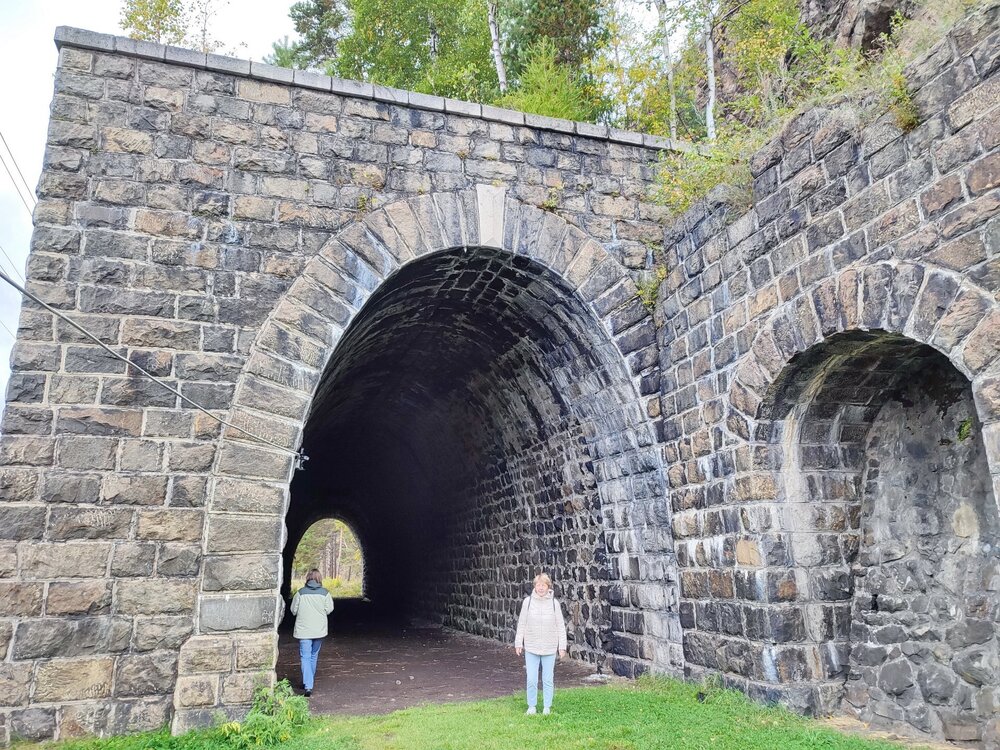

Кругобайкальская железная дорога (КБЖД) 10 сентября 2023 года Утром был ранний выезд из иркутского отеля по знакомому Байкальскому тракту в Листвянку. Надо успеть приехать к отплытию теплохода «Атлант», который должен был переправить нашу группу на противоположный левый берег Ангары. С утра на Байкале дул свежий ветер, поднимая волну и брызги. От превратности погоды можно было укрыться в пассажирском салоне теплохода. Но как можно упустить возможность полюбоваться на исток Ангары с борта теплохода. С места высадки с теплохода направились на станцию Байкал, ориентируясь на дым из паровозной трубы. Наш состав из сцепки двух паровозов и шести вагонов электрички уже стоял у перрона. Ведущий паровоз Л-3485 (серии «Лебедянка») был построен на Ворошиловградском паровозостроительном заводе в 1954 году. Паровозы этой серии были последними из советских локомотивов на паровой тяге. В центре красной звезды на фронтоне паровоза раньше располагались барельефы В.И. Ленина и И.В. Сталина. Сейчас вместо барельефов заметны на звезде сохранились только два крепежных отверстия. Эти барельефы сохранились на паровозе, установленном в Барнауле. С ними локомотив выглядит наряднее. До отправления хватило времени на короткую экскурсии по музею истории Кругобайкальской железной дороги, размещенному в вокзале станции Байкал. Музей небольшой, но оказался очень интересным. Над строительством тоннелей КБЖД трудились каменотесы Италии, использовался каторжный труд – среди каторжников работало несколько тысяч поляков, попавших в Сибирь после подавлений польских восстаний. Прокладывали тоннели вручную с помощью взрывчатки: сквозь твердую байкальскую породу удавалось пробиваться всего полметра за сутки. Макеты паровозов, железнодорожного инвентаря и инженерных сооружений: мосты, тоннели и подпорные стенки. Некоторые из этих чудес инженерной мысли вскоре удалось увидеть достаточно близко и даже прикоснуться. Представлены образцы всех рельс, которые в разное время применялись на стальной магистрали КБЖД. Макет порта Байкал, с двумя ледоколами-паромами «Байкал» и «Ангара», перевозившими железнодорожные составы напрямую через Байкал еще до завершения строительства КБЖД. Сегодня на станции Байкал железнодорожные пути заканчиваются. Участок пути от порта Байкал до Иркутска проходил по левому берегу Ангары и оказался затопленным после строительства Иркутской ГЭС. Осталась только тупиковая ветка в 89 километров от Слюдянки до станции Байкал, зато с сохранившимися уникальными инженерными сооружениями, построенное во времена царской России и проложенной по удивительному по красоте скалистому берегу Байкала. Нашей группе достались билеты в первый вагон поезда. Разместились в нем свободно, сразу угостившись фирменным чаем. Кроме нас в вагоне было только несколько человек, среди них особенно запомнился этот молодой и общительный фотограф из Кореи. Раздался паровозный гудок и поезд медленно тронулся. Под клубами паровозного дыма разных оттенков за окном вагона неспешно проплывали бескрайние просторы водной глади Байкала. Первая короткая остановка у «Итальянской стенки». Здесь в основании откоса устроена подпорная стенка с нишами протяженностью около 50 метров. Её строительство велось под руководством итальянского архитектора. «Итальянская стенка» примыкает к порталу противообвальной «Малой Шумихинской» галереи. Противообвальная галерея после разборки первого пути КБЖД уже не используется, но находится в отличном состоянии. Закопчённые своды до сих пор хранят память о том времени, когда паровозы без устали тянули по стальной магистрали тяжелогружёные составы. Прошелся по галерее и взглянул на неё с противоположной стороны. А рельсы по береговой кромке Байкала тянулись все дальше и дальше. При желании за 500 рублей можно было прокатиться один перегон на паровозе и покидать в топку уголек. Следующая остановка на станции Половинная была более продолжительной. На месте бывшего первого пути КБЖД замер поставленный из США по ленд-лизу паровоз с номером Еа-3070. Рядом со станцией мост через реку Большая Половинная. Металлический мост длиной примерно в 70 метров был построен во время первой очереди строительства КБЖД. Клепанная ферма моста выглядит весьма внушительно, только вместо рельс на шпалы моста покрыты деревянным настилом, превратив мост в пешеходный. Второй же действующий железобетонный арочный виадук построили на десяток лет позже, при строительстве второго пути. Технологии строительства уже были другие. С другой стороны станции под мысом Половинный проложен самый длинный на КБЖД тоннель. Раньше этот тоннель был двухпутным, что позволяли более скромные габариты старого подвижного состава. На Половинной можно спуститься к Байкалу. Летом здесь удобное место для купания. Осталось только сделать фото на фоне Байкала. (продолжение следует)

-

«Прибайкальская ясная осень пышет жаром на склонах гор...» Тур RBK Avia «Байкал Гран Туризмо» с Юлией Жарких в сентябре 2023 года

Байкальский музей В Листвянке мы посетили Байкальский музей. Расположен он как раз на против истока Ангары из Байкала. Отсюда, по километровой ширине русла, прозрачные и чистые воды Байкала устремляются по Ангаре в сторону Иркутска. Первые впечатления о Байкале пронизаны удивлением и восхищением. Это место обладает особой магической энергией, перед глазами развертывается удивительная картина природы и ощущается её величие. Бескрайние просторы Байкала, прозрачность воды, чистый воздух. Каждая волна плещется о берег, создавая едва слышимый шелест и неповторимую атмосферу покоя и гармонии. Такие впечатления навсегда записываются в багаж воспоминаний. Полюбовавшись природной красотой, поднялись чуть выше от автотрассы к зданию Байкальского музея. В этом музее посмотрели на Байкал изнутри. Ознакомились как зародился уникальный водоем, увидели рыб, растения и животных, которые проживают как в Байкале, так и рядом в заповедных лесах. Значительное место в музее занимает аквариумный комплекс. Вода в аквариумы поступает из Байкала с глубины 400 метров, чтобы обитатели аквариумов чувствовали себя максимально комфортно. Два самых больших аквариума соединены между собой тоннелем – в них обитают две байкальские нерпы. Аквариум с нерпами никого не оставляет равнодушными. После Байкальского музея успели посетить рынок в Листвянке, чтобы добавить к байкальским впечатлениям вкус вкуснейшего и ароматного омуля. В завершении первого длинного дня на Байкале возвратились в Иркутск и заселились в отель Ibis Irkutsk.

-

«Прибайкальская ясная осень пышет жаром на склонах гор...» Тур RBK Avia «Байкал Гран Туризмо» с Юлией Жарких в сентябре 2023 года

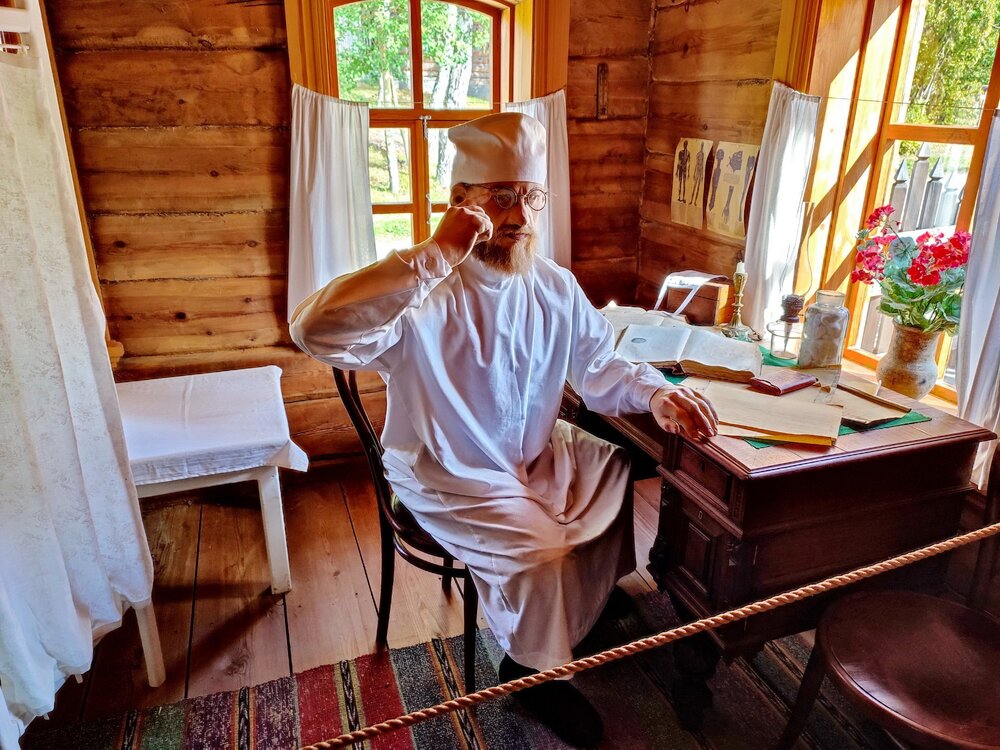

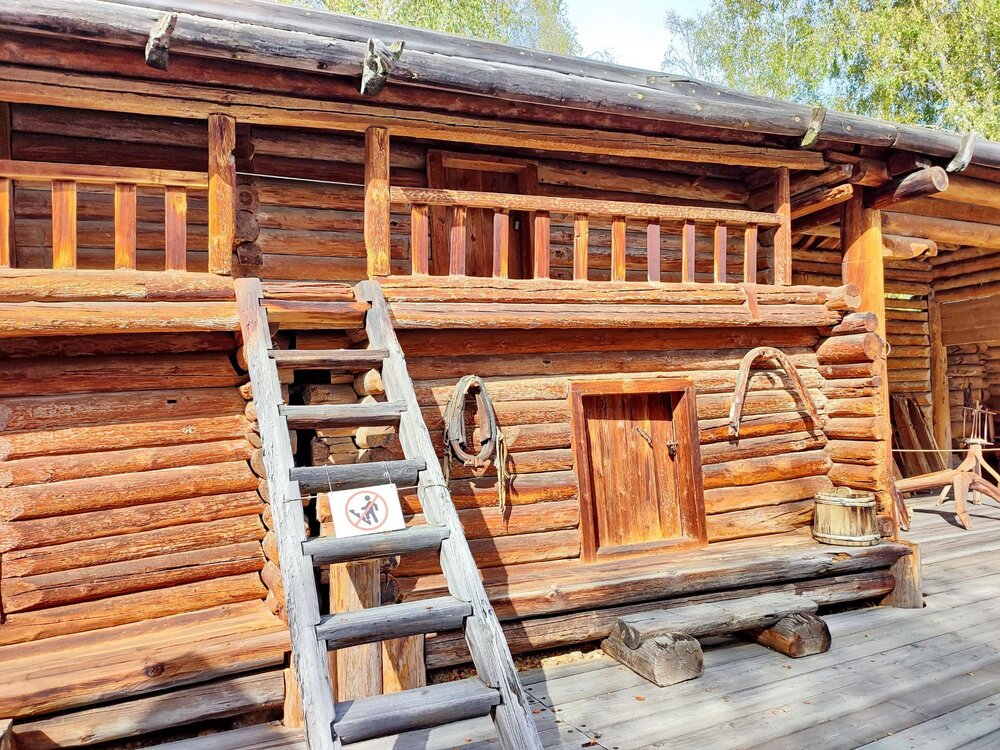

Затем отправились на прием в фельдшерский пункт. Круг обязанностей фельдшера был довольно широк: терапия, хирургия, родовспоможение и борьба с инфекционными заболеваниями. Фельдшерский пункт занимал первый этаж, а на втором была жилая комната. Посетили усадьбу крестьянина Непомилуева. Передний двор усадьбы вымощен деревянными плахами с расположенными по периметру хозяйственными постройками, которые соединял мощный забор. На нижнем ярусе амбара в сусеках хранили сыпучие продукты – муку и зерно, а верхний ярус предназначался для невостребованной утвари и сезонной одежды. Одноярусные амбары часто использовали как погреба-холодильники для мяса, рыбы и других продуктов. Навес предназначался для плотницких и столярных работ. С переднего двора в дом ведет красное крыльцо. Дом состоит из двух срубов – избы и горницы. Позади избы на скотном дворе под навесом хранился крестьянский инвентарь, заглянули в зимнюю баню, которая топилась по-черному. На территории комплекса можно увидеть много интересных построек – например, недостроенную избу занимают предметы кузнечного ремесла. Кузнец - одна из старых профессий на земле. На протяжении многих веков кузнечное дело было движущей силой цивилизации. Вещи, вышедшие из-под кузнечного молота, передают эстетику металла, создают красоту и уют, делая жизнь комфортнее. Здесь можно увидеть русскую печку с самоваром, застрявшую в паутине муху и другое. Нашлась на территории музея и избушка Бабы-Яги. Есть качели, горки. Работает трактир, в меню которого блюда сибирской кухни. А расположен комплекс в очень красивом месте на берегу могучей Ангары.

-

«Прибайкальская ясная осень пышет жаром на склонах гор...» Тур RBK Avia «Байкал Гран Туризмо» с Юлией Жарких в сентябре 2023 года

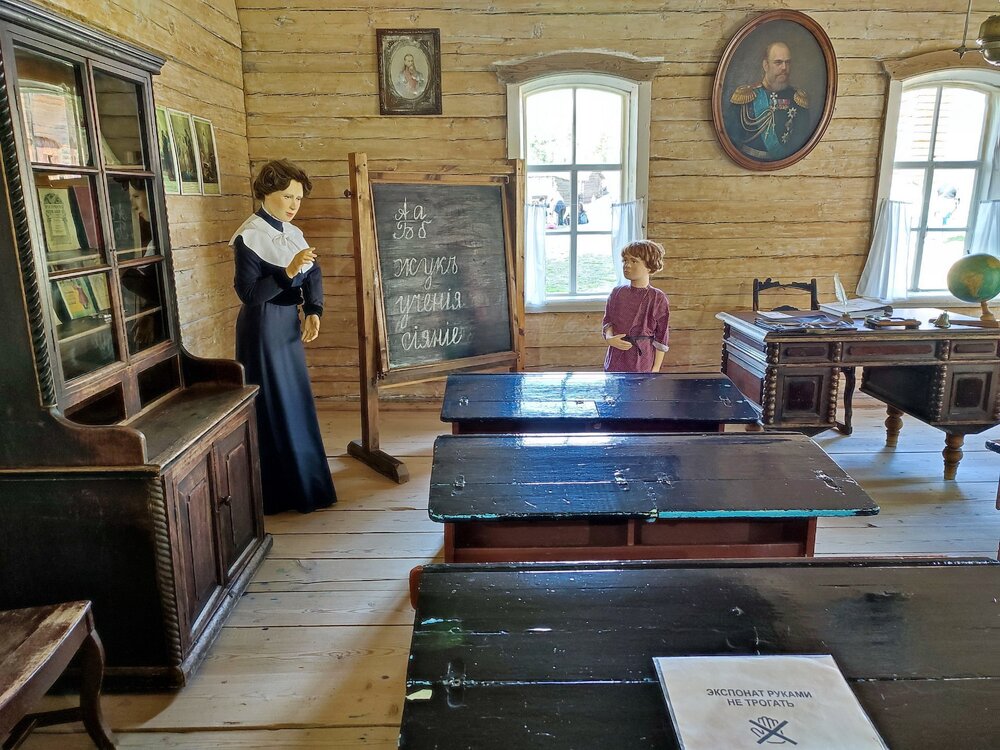

Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» На пути к Байкалу в Листвянку по Байкальскому тракту сделали остановку у музея деревянного зодчества «Тальцы», где собраны памятники архитектуры и истории трех столетий сибирской жизни. Основой для экспозиции музея стали деревянные постройки из разных поселений Иркутской области, попавших в зону затопления при создании Ангарского каскада ГЭС. Экскурсия началась с Илимский острога. Переселенцы пришедшие в Восточную Сибирь в 17 веке, оседали на земле, строили остроги, деревни и города, распахивали пашни и выращивали хлеб. Остроги стали первыми укреплёнными поселениями, которые являлись опорой властей в крае. Илимский острог со временем стал городом Илимском и центром местного воеводства. Город попал в зону затопления при строительстве Усть-Илимской ГЭС и прекратил своё существование. Приказная изба служила центром Илимского острога. Здесь находился воевода, который принимал население по всем вопросам, выносил судебные решения. Подьячие и писари вели воеводскую канцелярию. Имелись помещения для хранения казны и архива, а под основным зданием размещалось помещение для содержания арестантов. Реконструированная часовня Николая Чудотворца. Историческая часовня стояла на территории Илимского острога с конца 17 века. Внутри Илимского острога находится соболиный амбар, в котором складировалась ценная пушнина, собранная как подать с народов Сибири, перед отправкой в Сибирский приказ в Москве. Вываренная на соляном озере и ключах соль поступала в соляные амбары. Стратегического запаса соли должно было хватать как на выдачу годового жалования всем служилым людям, так и на продажу жителям Илимска. Торговля в Сибири проходила в основном на территории острогов - в гостиных дворах, где у каждого купца имелось свое помещение для хранения товара. Купцы привозили в Илимский острог самые простые вещи и утварь, в которых нуждались местные жители, а также некоторые продукты. Переходя от одного строения к другому на территории Илимского острога создавалось ощущение, что какая-то машина времени перенесла на более чем столетие в прошлое. Большую часть периметра Илимского острога окружает тыновая ограда со смотровыми башнями, предназначавшаяся для защиты от непрошеных гостей. Самая большая Спасская проезжая башня была разобрана в Илимске и собрана вновь в Талцах. Она построена по традиционной схеме, когда квадратный в плане сруб переходил к нависающему выступу в верхней его части, перекрытой шатровой кровлей с дозорной вышкой. Завершает сооружение деревянный двуглавый орел. Суровый облик строения смягчает изящная часовня, нависающая над воротами башни. Еще один памятник истории и деревянной архитектуры перевезенный из Илимска – привратная Казанская церковь, которая служила как оберег острога. Церковь маленькая, с большим куполом «бочкой» и одной главой. Заглянули в здание церковно-приходской одноклассной школы, в классе которой шел урок. В школе изучался: Закон Божий, русский язык, арифметика, отечественная история, география, ботаника и другие предметы. Учителями в таких школах становились выпускники уездных училищ или закончившие учительские семинарии. (Продолжение следует)

-

«Прибайкальская ясная осень пышет жаром на склонах гор...» Тур RBK Avia «Байкал Гран Туризмо» с Юлией Жарких в сентябре 2023 года

Иркутск очень разносторонний, своеобразный, динамично развивающийся город, с очень красивой архитектурой. Здесь сохранилась старинная деревянная застройка прошлых веков с резными ставнями всевозможных форм, цветов и размеров. Удобное расположение Иркутска привлекало купцов и промышленников того времени, оставив в наследство городу огромное количество особняков. Вторая остановка была на улице Фридриха Энгельса, напротив историко-архитектурный комплекса Дом Европы, где находится гостевой и туристический деловой центр Иркутска. Через улицу перешли у дома у дома Серапилова – сейчас его занимает кафе комплекса Дом Европы. Соседний кружевной красавец был домом купца Шастина. Детали его фасада достойны особого внимания. Во внутреннем дворе небольшой водоем с ажурным мостиком. Здесь же находится дом Гримберта и флигель Ларина с переходом, помещения которых сейчас используются под отель. В бывшем доме Полканова расположился Музей городского быта. Фрагменты резьбы, украшавших деревянные здания представлены в экспозиции на стене рядом с Музеем городского быта. На заднем дворе комплекса расположился парк городов-побратимов Иркутска. Какие из представленных городов еще остались в числе побратимов не знаю. Едем по Иркутску дальше. Памятник императору Александру III. Его установили в связи с завершением строительства Транссибирской железнодорожной магистрали. Решение о строительстве которой было утверждено Александром III. В советское время памятник снесли и восстановили уже к столетию Транссиба. Памятник стоит посреди сквера, растянувшегося вдоль набережной Ангары. В этом месте река выглядит совершенно спокойной. За бульваром Гагарина кроны деревьев скрывают необычное здание краеведческого музея. Раньше в нем находился музей Восточно-Сибирского отдела Императорского русского географического общества. Дальше осталось попробовать пожать когтистую лапу бронзовому Бабру, несущего в своих зубах соболя. Бабром в старые времена называли тигра. Со временем на гербе Иркутска Бабр превратился в непонятного зверя с пушистым хвостом и мощными когтистыми лапами. За скульптурой Бабра расположилась историческая зона – Иркутская слобода или 130 квартал, объединивший несколько десятков реставрированных деревянных домов, в которых разместились кафе и сувенирные лавки, мастерские и частные галереи. Остановился около скульптуры собаки, ведь похожий на скульптуре ушастый пёс корги ожидал меня дома. Весь Иркутск увидеть за два-три часа невозможно, удалось получить только первое впечатление, но еще посмотреть город возможность представится. А дальше, после обеда, нас ждала встреча с Байкалом – мы отправились в Листвянку.

-

«Прибайкальская ясная осень пышет жаром на склонах гор...» Тур RBK Avia «Байкал Гран Туризмо» с Юлией Жарких в сентябре 2023 года

Иркутск 9 сентября 2023 года Не успев отойти от ощущений длительного перелета и разницы во времени с Москвой в пять часов сразу из аэропорта отправились на знакомство с Иркутском с местным гидом. Первая остановка около православного храма Спаса Нерукотворного Образа. Это одно из старейших каменных зданий Восточной Сибири с тремя фресками на наружной стене фасада. Триста лет назад храм окружал острог, возведенный на берегу Ангары для обороны восточных рубежей России. Время и стихийные бедствия разрушили постройки острога, а церковь была реставрирована и стала важным памятником истории Сибири. Около церкви возведена небольшая часовня с небольшой поминальной стелой внутри, на которой высечен силуэт Иркутского острога с благодарственной надписью основателям города Иркутска. Под часовней находится крипта, в которой размещены останки первых иркутян, обнаруженные в ходе строительных работ радом с храмом на месте бывшего церковного кладбища. В сквере у храма установлен памятник воинам-казакам защитникам Сталинграда и скульптура Петру и Февронии Муромским. На противоположной стороне улицы краснокирпичный костел Успения Пресвятой Девы Марии в стиле неоготики. В советское время в здании размещалась студия кинохроники, а позднее открыли органный зал. Мимо бюста дважды Героя Советского Союза генерала А.П. Белобородова прошли на пешеходный мост, который вывел на площадку перед Нижней Набережной Ангары. Здесь Ангара выглядит величественно, видна сила реки, передвигающая огромную массу воды. На набережной памятник основателям Иркутска со скульптурой казака Якова Похабова, который основал здесь острог. За автодорогой остался главный храм Иркутской епархии – нарядный собор Богоявленский кафедральный собор. Нижняя набережная показалась отличным местом для прогулок – есть лавочки, цветники и впечатляющие виды на Ангару. Но несмотря на погожее субботний день здесь было довольно пустынно. Скульптура посвященная учителю установлена на набережной напротив здания педагогического института. Завершили прогулку по набережной у Московских ворот. Их восстановили к 350-летию Иркутска. Старые ворота, которые были построены в честь десятилетия восшествия на престол Александра I со временем снесли из-за ветхости. Отсюда начинался путь из города в сторону европейской части России. (продолжение следует)

-

«Прибайкальская ясная осень пышет жаром на склонах гор...» Тур RBK Avia «Байкал Гран Туризмо» с Юлией Жарких в сентябре 2023 года

Прибайкальская ясная осень Пышет жаром на склонах гор. Здесь чистейшая неба просинь, Шёпот трав и листвы разговор. И пора не унылая вовсе. Ярких красок летучий рой – Это наша байкальская осень, Время года, любимое мной. (Ольга Дмитриевна Ермакова) Приветствую любителей путешествий! Поздним вечером восьмого сентября на зеленом лайнере S7-Airlines группа туристов ТТВ покинула дождливое Домодедово и встретила утро следующего дня уже в иркутском аэропорту. На подлете к Иркутску облака расступились, открывая утреннюю панораму города и Ангары. Впереди ожидали десять дней байкальского тура с ласковой и солнечной погодой, когда пейзажи захватывают великолепием, глубиной и сочностью красок! Байкал для меня всегда был особенным местом, которое непременно хотелось посетить. В сентябре Байкал только начинает прощаться с летом и постепенно окаймляется прекрасным золотом осени с очарованием красок и таинством спокойствия и тишины, когда можно насладится волшебными днями, которые так щедро дарит природа. Комфорт в байкальском туре обеспечил наш гид-сопровождающий Юлия Жарких. Коммуникабельная, обладающая качеством организатора, хорошо владеющая сведениями по байкальской теме, отличный рассказчик с чувством юмора. Она стала на время путешествия нашим живым компасом. Большой красный туристический автобус Kia Granbird надежно обеспечил наше транспортное сопровождение в иркутской части тура. В просторном салоне автобуса свободно разместились чуть более двух десятков туристов группы. Благодаря относительно небольшой группе наличие одной двери в автобусе не стало проблемой при высадке и посадке. Вот только обзорность из автобусных окон оставляла желать лучшего. Наверное, больше повезло туристам, сидящим по левой стороне автобуса – именно левым бортом автобус больше двигался по трассе вдоль Байкала.

-

Малая Родина наших туристов

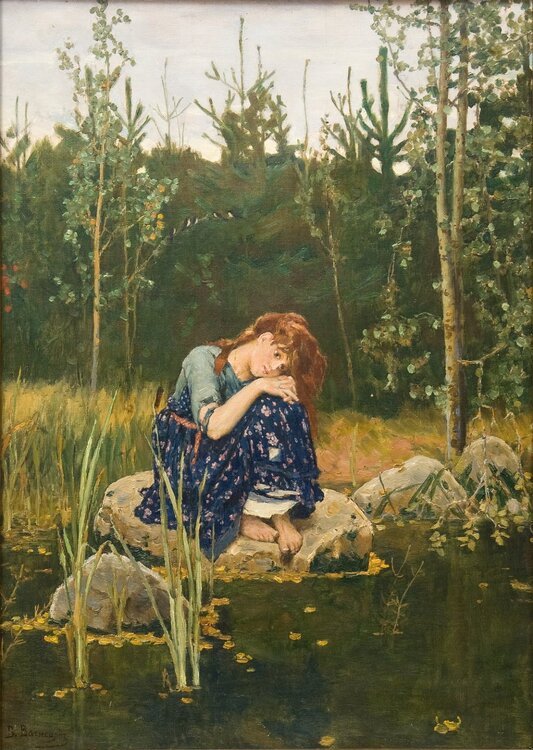

Сказочный медведь и серый волк готовы оказать всем помощь. На следующей полянке оказываешься в царстве Кощея Бессмертного. Нужно добраться до заветного сундука, скрытого в лабиринте и по пути ещё надо повстречать зайца, утку и щуку. Только сундук закрыт на надежный замок. Край родимый, лесной, завьюженный, стал с рожденья моей судьбой, одарил ты святыми узорами с каждым деревцем и тропой. Владимир Архипов – Васнецовские дали) Можно загадать желание у заветного камня. Васнецовские дали светлые, земляков добродушный лад, Двадцать первый, и все столетия нам по праву принадлежат. (Владимир Архипов – Васнецовские дали) В конце маршрут сказочной тропы приводит к маленькому козленку, стоящему на камне недалеко от Рябовского пруда. Путешественники сказочной тропы прозвали этот пруд «Алёнушкиным», в честь великолепной картины Виктора Васнецова. Так и хочется с берега пруда захватить с собой камушек на память. Кусты, раздвигая руками, в воде по колено бреду, и верю: Аленушкин камень над заводью тихой найду. (Овидий Любовиков – Рябово) В.М. Васнецов. Аленушка 1881 г Край родимый, краса-сторонушка, Сквозь года и туман ракит Васнецовской глядит Аленушкой, прямо в сердце мое глядит. (Владимир Архипов – Васнецовские дали) Настоящая васнецовская «Алёнушка», на самом деле, сидит не у рябовского пруда, а на берегу пруда в подмосковной усадьбе Ахтырка. Детские годы Васнецовых в Рябово были короткими. Михаил Васильевич обучал своих детей чтению и математике, затем они один за другим в 8-9 летнем возрасте покидали родительский дом, чтобы продолжить духовное образование в городе Вятка. В 1866 году умерла мать братьев Васнецовых, а менее чем через 5 лет и отец. Родительский дом в 1877 году продал старший из братьев – Николай. Но и позднее Васнецовы еще не раз приезжали в Рябово. В их доме разместилось сначала земское училище, затем восьмилетняя рябовская школа. Филиал Вятского художественного музея в селе Рябово открылся в 1981 году. Ни один из братьев Васнецовых не продолжил семейную династию священнослужителей. Они преподавали, занимались творчеством. Благодаря участию Виктора и Аполлинария, а также Аркадия – как казначея Вятского художественного кружка, в 1910 году в Вятке открылся художественный музей на общественных началах. Было собрано 38 произведений русских мастеров, составивших первоначальную коллекцию музея. После революции музей стал государственным. Сегодня современный Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых находится в центре Кирова, а перед его входом установлен памятник знаменитым художникам.

-

Малая Родина наших туристов

(Окончание истории об усадьбе художников В.М. и А.М. Васнецовых. Начало - см. чуть выше) Добро пожаловать на один день в сказку! Путешествием по сказочной тропе завершалась прогулка по Рябово. Тропа начинается недалеко от усадьбы и уводит в сказочный лес, хитро извиваясь среди берез и елей. Вижу в поле тропу отцовскую, к речке детства тропа видна. Это – вятская, васнецовская, наша русская сторона! (Владимир Архипов – Васнецовские дали) В начале сказочного пути есть возможность слегка подкрепиться. Ягоды здесь самые настоящие. Как и положено в русских сказках надо остановиться около сказочного камня, где перед путником встает в выборе маршрута. Только, вот потерей коня или головы здесь не пугают. Указатель приводит в лес на встречу с мифическими Сирином и Алконостом. Васнецовские ребята зимой часто забирались на теплую печь в кухне и слушали сказочные рассказы стряпухи. Ходят весны, шумят оврагами, медоносы в лугах цветут. Над Чепцой, Косой и Кордягою сказки бабушкины живут. (Владимир Архипов – Васнецовские дали) Окрестности села Рябова славятся своими грибными местами, особенно, если направиться в сторону села Селезениха. В стороне, чуть ниже, расположено настоящее болото – под присмотром сказочного персонажа. Сказочность тропе придают еловые заросли и кустарник, густо растущие вдоль тропы, создавая атмосферу для сказочных персонажей, сошедших с картин художника. А вот и тайная полянка с избушкой Бабы-Яги.

-

Малая Родина наших туристов

По соседству с васнецовской усадьбой в восьмидесятых годах 19 века был построен каменный приходской дом. Сейчас он используется для организации передвижных выставок. (продолжение следует)

-

Малая Родина наших туристов

За усадьбой, среди зарослей травы, можно найти остатки и следы от фундамента бывшей каменной церкви Рождества Иоанна Предтечи, снесенной в шестидесятые годы прошедшего столетия. На её территории сохранились ограда с могилами родителей и деда Васнецовых. А рядом в 1998 году, в память о каменной церкви, была построена новая деревянная церковь Рождества Иоанна Предтечи. Церковью красной, уютной Рябово нежно сроднилось со мной. Не суетою сиюминутной – древней природой и тишиной. Шли здесь два брата дорогою детства, дальнего края лесного сыны. Взором неспешным сумели вглядеться в милую прелесть родной старины. (Нина Канн) А.М.. Васнецов. После дождя. 1887 г (продолжение следует)

-

Малая Родина наших туристов

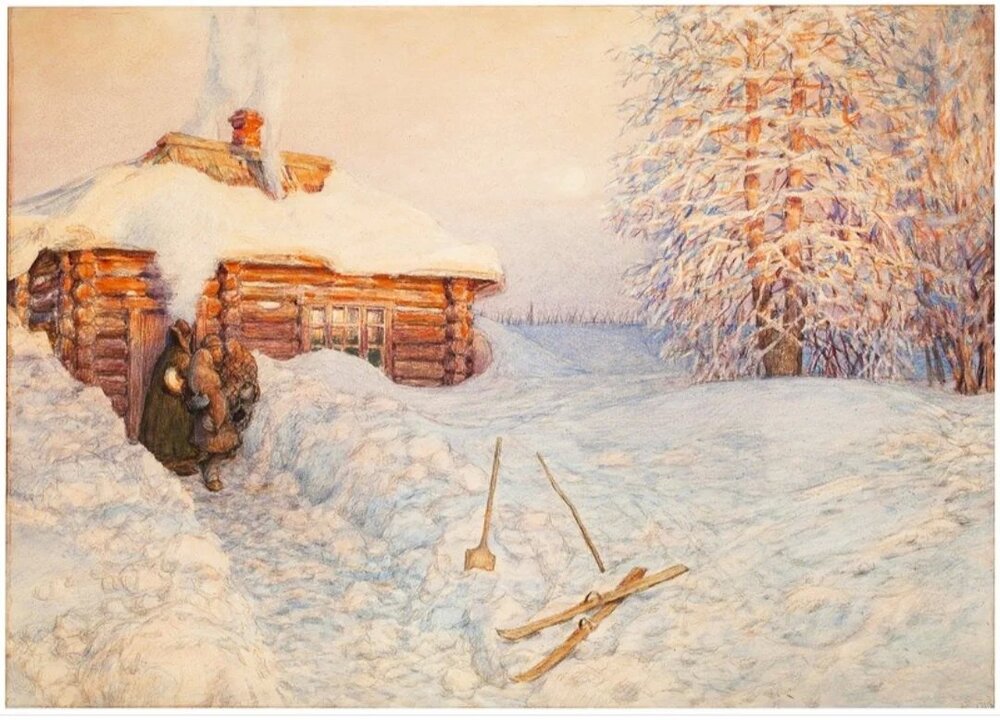

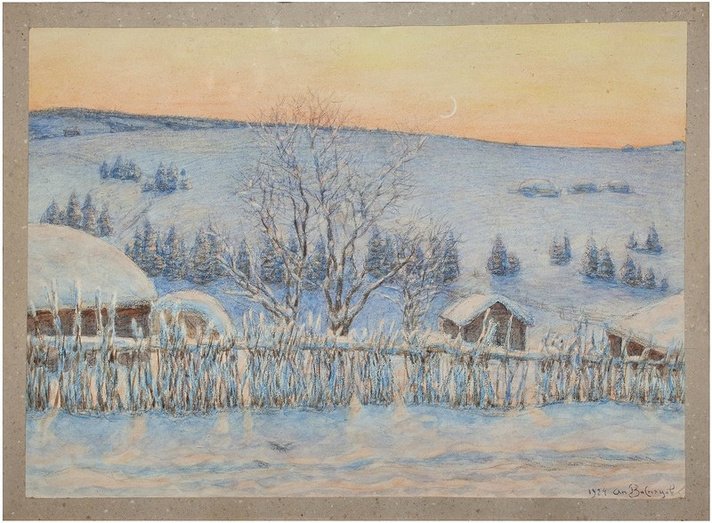

Глухоманное село. Дом музейный. Дворик школьный. Здесь, как в горнице, светло От березок белоствольных. (Владимир Архипов – Васнецовские дети) После осмотра музейного дома можно прогуляться по дорожкам усадьбы, с разбросанными по ней хозяйственными постройками. Конюшня, амбары, беседка, баня – это все современные постройки, создающее декорацию обстановки усадьбы, какой она была еще при Васнецовых. А.М.. Васнецов. Скворец. Вид из окна столовой на север А.М.. Васнецов. Осень. Рябово. Вид из окна столовой. 1919 г А.М.. Васнецов. Зимний вечер. Вид из окна гостиной на запад. 1924 г Впрочем, используют их не по прямому назначению, а применяются как дополнительные площадки для художественных выставок или во время проведения в Рябово летних васнецовских пленэров. Посреди двора усадьбы установлен ангел с сердцем. Но главная историческая достопримечательность усадьбы находится на заднем дворе дома – это старая историческая васнецовская липа, признанная памятником природы. После трудной дороги, Чтобы духом не пасть, К родниковым истокам Надо снова припасть. Вятский край, родниковый, Ты на тысячи лет На холстах Васнецовых Богатырски воспет. (Владимир Архипов – Светоносная Русь) А.М. Васнецов. Баня зимой. 1919 г

-

Малая Родина наших туристов

В зале Виктора Михайловича на стене большая картина «Нищие певцы». Здесь же представлены фотокопии рисунков из детских сказочных книг и репродукции известных картин. Последний зал в доме посвящается Аполлинарию Михайловичу. На столе стоит старинный самовар и книга для отзывов. (продолжение следует)

-

Малая Родина наших туристов

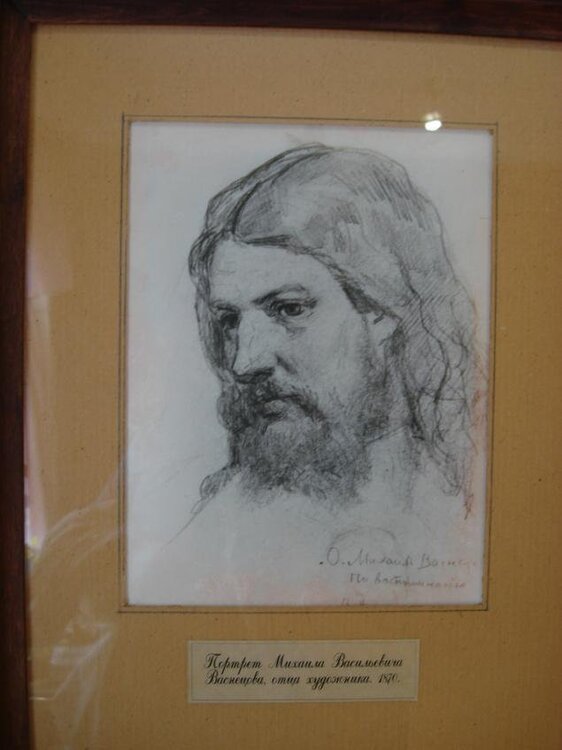

В комнате родителей представлен интерьер гостиной с деревянным раздвижным столом, сделанным Аркадием Васнецовым, а экспонаты рассказывают об истоках рода Васнецовых, деятельности Михаила Васильевича – священника и педагога, братьев Николая, Петра, Аркадия, Александра. Каждый из них тоже внес свою лепту в вятскую культуру и просвещение. Если тучи на сердце свинцовы, Если я, как заблудший, брожу – Открываю словарь Васнецова И отраду душе нахожу. Открываю словарь Васнецова – И, в родные раздолья маня, Первородное вятское слово, Словно солнышко, греет меня. (Анатолий Гребенев – Словарь Васнецова) В комнате на почетном месте икона, церковные книги и праздничное облачение священника. На одной из стен висит изображение дерева с родословной Васнецовых, включая потомков всех детей священника. На другой стене портреты членов семьи Васнецовых.

-

Малая Родина наших туристов

Знакомство с усадьбой началось с осмотра дома, где сейчас размещается музейная экспозиция. Внутри помещения дома выглядят как самая обычная деревенская изба второй половины 19 века Интерьеры кухни, детской, комнаты родителей, гостиной воссозданы по воспоминаниям потомков Васнецовых семьи и некоторым зарисовкам. Среди экспонатов не только предметы быта, но и картины, рисунки, фотографии, а также документальный и исторический материал. Некоторые предметы были переданы музею Васнецовыми. В кухне можно увидеть каким был быт семьи сельского священника, где на фоне бревенчатых стен и большой русской печи разместилась простая мебель и кухонная утварь, на полу домотканые половики, весят вышитые узорами полотенца. Из кухни поднялся в мезонин, где находилась уютная «детская резиденция». Места для размещения для всех кроватей здесь не хватало, поэтому дети спали на раскладывающихся топчанах или прямо на полу, убирая на день спальные принадлежности. На стене обязательно размещены иконы, на столе раскрыта церковная книга. Позже на кольцо вместо люльки была подвешена небольшая качель. Свободные места на стенах заняты рисунками.

-

Малая Родина наших туристов

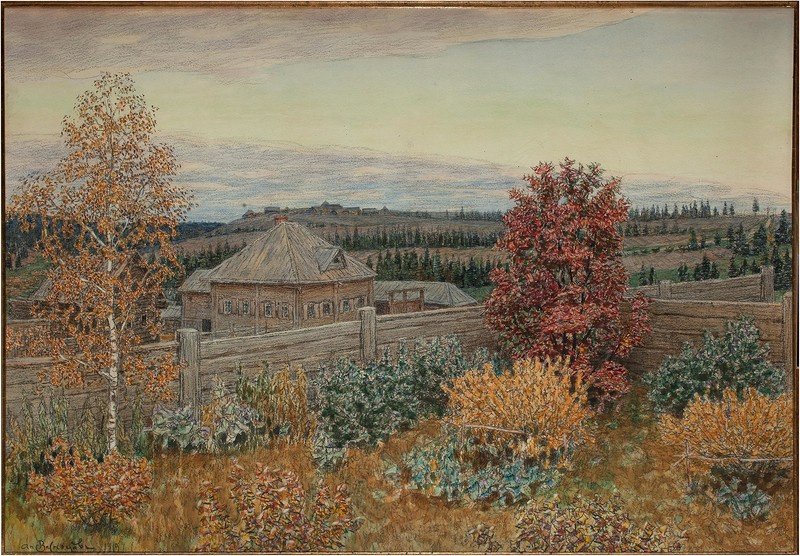

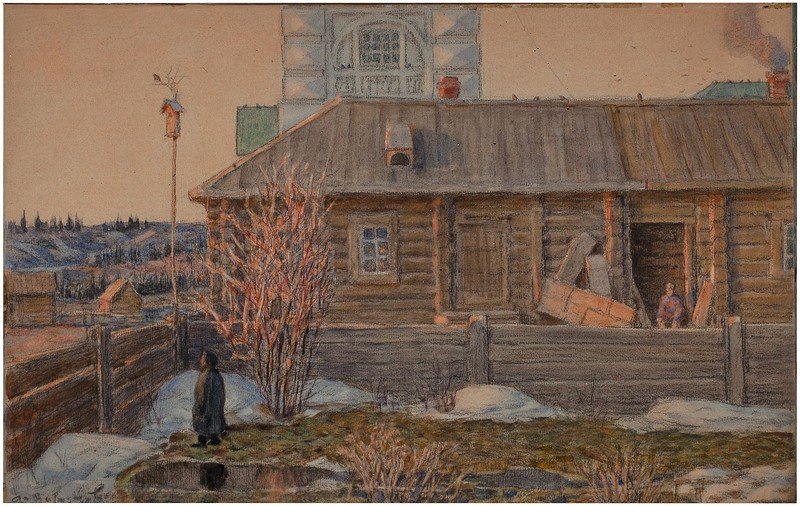

Всем доброго дня! Отличная тема открыта для короткого рассказа, где можно познакомиться с красотой уголков бескрайних просторов России, которые могут произвести впечатление и вдохновить. Благодаря программам, предложенным ТТВ мы путешествуем и изучаем нашу страну. Уже проложены маршруты туров через соседние с нашим регионом города: Нижний Новгород, Чебоксары, Йошкар-Олу, Казань и Пермь. Но, вот Киров и Вятский край пока обойдены стороной. У нас тоже можно увидеть достаточно много интересных и красивых мест. Предлагаю заглянуть в одно из таких – это тихое и удивительное село Рябово, Зуевского района Кировской области. Это почти рядом, чтобы добраться туда, мне потребовалось проехать чуть более ста километров. Попав в Рябово, вдали от городской суеты оказываешься в заповедном уголке и душевно отдыхаешь на фоне живописных окрестностей, где царят тишина и покой. У нас зимой сугробы серебра, а осенью по золоту мы ходим: не потому ль в природе мы находим такой запас душевного добра. Увидев раз, до смерти не забыть места, где на увалах дремлют совы, где начинали братья Васнецовы и рисовать, и Родину любить. (Павел Маракулин (все стихи из сборника «Поэты – Рябову» - http://zcbs.moy.su/index/poehty_rjabovu/0-229?ysclid=l5h0howejo556801921) А.М. Васнецов. Рябово. Начало мая. 1918 г Село Рябово – это родина русских художников Виктора Михайловича и Аполлинария Михайловича Васнецовых. Сейчас здесь находится «Историко-мемориальный и ландшафтный музей-заповедник художников В.М. и А.М. Васнецовых «Рябово». Священник Михаил Васильевич Васнецов приехал в село Рябово в начале 1850 года, вместе с женой и сыновьями: Николаем и Виктором. В Рябово семья Васнецовых прожила более 20 лет. Здесь родились еще четверо мальчиков: Петр, Аполлинарий, Аркадий и Александр. Михаил Васильевич служил в новой каменной церкви Рождества Иоанна Предтечи, строительство которой завершилось на десятилетие раньше, приезда Васнецовых в Рябово. А.М. Васнецов. Наш дом. Рябово. 1919 г Светлой верой влекомый, Под малиновый звон К васнецовскому дому Я пришел на поклон. Поле. Лес. Подорожники. Это место досель – Колыбель для художников И моя колыбель! (Владимир Архипов – Светоносная Русь) Дом Васнецовых построили в 1854 году внешне выглядел как городской, типичный для Вятки середины 19 века – в пять окон по фасаду на каменном фундаменте и с мезонином, что выделяло его среди деревенских изб села Рябово. Дом был поставлен очень удачно – его всегда освещают лучи солнца, а из окна мезонина открывается отличный вид на село. А.М. Васнецов. Родина. 1886 г

-

С наступающим Новым годом форумчане

За прошедшие десять лет позади три десятка ярких, запоминающихся и увлекательных маршрутов по Европе и России, благодаря отличным гидам ТТВ. Всех гидов-сопровождающих и туристов, с кем провели интересные дни в путешествии, а также участников форума поздравляю с Новым Годом! Хочу пожелать всем в Новом году особого, волшебного настроения, чтобы подходить к каждому дню с вдохновением, силой и энергией. Пускай за любым поворотом ждут потрясающе события, которые принесут вам благополучие и уверенность в завтрашнем дне. Здоровья вам и простого, такого нужного всем нам человеческого счастья!

-

А сегодня день рождения у....

Татьяну (Bultatg) поздравляем с днем рождения! Желаем крепкого здоровья, удачи, благополучия, добра, радости, счастья, хорошего настроения, улыбок, ярких впечатлений. Пусть тепло и уют всегда наполняют твой дом, пусть солнечный свет согревает в любую погоду, а желания исполняются при одной мысли о них. С днем рожденья! Пусть все получается, Пусть безоблачной будет дорога, А запасы тепла не кончаются, Так, чтоб было всего понемногу: Дней удачных, успехов и взлетов, И здоровья, и жизненной силы, Чтоб все время хотелось чего-то, И чтоб всё обязательно было! С уважением, Андрей и Ольга

-

А сегодня день рождения у....

Спасибо всем за душевные слова, чудесные пожелания, создающие настроение и вселяющие надежду на удачное будущее. Желаю всем мира, здоровья, удачи и счастья! До встречи на туристических маршрутах.

-

А сегодня день рождения у....

Поздравляю Татьяну (Bultatg) с Днём Рождения! Счастья и исполнения желаний! Пусть жизнь, как яркая мозаика, складывается из светлых красок радости, незабываемых событий, а каждый новый день дарит удачу и прекрасное настроение! Пусть эта открытка напомнит о солнечной Италии! Уходят и приходят дни рожденья, А жизнь безостановочно идет, Не дав ни на йоту снисхожденья В чреде падений, взлетов и забот. Но пусть почаще улыбаются Счастливые и радостные дни, И люди только добрые встречаются, И не погаснут главные огни!

-

Запрос списка отелей

Добрый вечер! Вышлите, пожалуйста, список отелей по туру 7SD avia c 02.01.2020. Спасибо.