Весь контент Croc

-

Поиграем в фотозагадки?

Всё-таки речь идет о ком... (а не о чём)

-

Поиграем в фотозагадки?

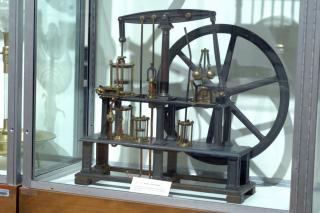

Ненаписанная трагедия Шекспира Две фотографии уже фигурировали в загадках (см. сообщения № 553 и 1126). Обратите внимание, что на первой паре часы «ходят» в одном направлении, а на второй паре фотографий часы в противоположном... А как правильно? На третьей паре фотографий изображен создатель «персональных» часов (он сделал своё изобретение лет за 50 до рождения Шекспира) и солнечные часы в его городе. Итак, два варианта движения, а это неизбежно столкновение мнений, взглядов… Четверная пара фотографий это уже намек на ненаписанную трагедию. Шекспир мог бы написать: «По солнцу или против? Вот в чем вопрос…». О ком идет речь?

-

Поиграем в фотозагадки?

На приведенной фотографии изображены паровые часы в Ванкувере, а в приведенной ссылке есть и песочно-паровые часы на Площади влюбленных в Красноярске. Поэтому ответ ТТ, принимаю. Естественно, я красноярские часы видел. С этой площадью была связана другая более ранняя загадка. Мои друзья из Сибири прислали фотографии, где видны встроенные песочные часы, которые переворачиваются каждые 15 минут. В этих часах пар тоже работает. Советую почитать более подробно вот по этой ссылке http://krsk.sibnovos...u/society/15570 Авторы утверждают, что такие часы единственные в мире... Спасибо Сергею Ш и другим за информацию о "клепсидре" в Европа-центре. Если буду в Берлине, постараюсь посмотреть время, которое буквально течет...

-

Поиграем в фотозагадки?

"- Что будет, если скрестить ужа и ежа? - Метр колючей проволоки!" Загадка. А что будет, если скрестить это?: Быть может, кто-нибудь, где-нибудь видел такой гибрид?

-

Поиграем в фотозагадки?

От отчаяния загрузил Google Chrome. Стал печаться "маленький твёрдый знак" и загружаться фото! У кого же руки кривые: у создателей Оперы или у разработчиков нового сайта ТТВ?

-

Поиграем в фотозагадки?

Татьяна**А (Сегодня, 09:33 ) писал: Ну дайте уже загадок, пока время есть на поиск :search2: Загадку придумал, но при загрузке фото получаю сообщение: "Ошибка Вы не выбрали файл для загрузки"... С новым сайтом ТТВ одни проблемы... :negative:

-

Поиграем в фотозагадки?

Я в недоумении, что же такое происходит и в чем причина? К сожалению, пока нет времени на загадки...

-

Поиграем в фотозагадки?

Обновленный сайт ТТВ задаёт всё новые загадки. Вот ещё одна: Нажимаешь клавишу "твёрдый знак" - врубается режим "полужирный". Например, слово обявление! Если печатать большими буквами, то получается нормально - ОБЪЯВЛЕНИЕ! :scratch: :sad: :negative: Задавал вопрос модераторам... Нет ответа! :cray:

-

Поиграем в фотозагадки?

Хождение за три моря. Вторая серия. Чхатвал Харминдер Сингх приехал из Индии в Тверь в разгар беспредела 90-х, летом 1992 года. Изначально он собирался стать врачом, для чего и поступил в Тверскую Медицинскую Академию... На языке хинди слово "сингх" означает "лев", в связи, с чем Чхатвал Харминдер Сингх, выбрал себе льва в качестве тотема (талисмана), как это принято в Индии. Хотя теперь журналисты часто говорят, что Харминдер скорее похож на слона из индийских народных сказок... Харминдер часто пытается преподнести себя как знатока и тонкого ценителя Русской культуры. Особенно это касается литературы. Он регулярно заявляет на разных мероприятиях, что его любимый писатель - Лев Николаевич Толстой... В Индии свыше 3 500 богов. Каждый из них отвечает за какую-то сферу жизни человечества и Вселенной, как это принято в традиционных языческих религиях. Видимо, все боги договорились между собой и решили помогать тверскому бизнесмену индийского происхождения Чхатвалу Харминдеру Сингху, который, кстати, обзавёлся браслетами, чётками и другими талисманами, отвечающими за благосклонность богов. Только вмешательством высших сил и можно объяснить прямо-таки фантастическое везение Харминдера. Чудо самое первое. Бедный студент из далёкой страны, каких до неприличия много в России, становится успешным предпринимателем... Подробнее см. http://theothertver.com/content/view/659/16/ Разоритель Пролетарки http://theothertver.com/content/view/620/19/ В журнале «Точка зрения» появилась статья, где предприниматель индийского происхождения рассказывает о преимуществах нового торгового центра «РУБИН», который расположится в Твери в районе Пролетарки. Раньше на месте этого торгового центра стояла текстильная фабрика где работало немало людей. Это было производство. Теперь с благословения индийского предпринимателя в Твери будет доселе невиданный комплекс с кинотеатром нового поколения на 4 зала, множество элитных бутиков и фаст-фудов, все это заменит реальный производственный сектор экономики... В Твери засиял «Рубин» http://www.sk-souz.ru/article.php?id=5 В конце сентября Строительная компания «СОЮЗ» сдала в эксплуатацию торгово-развлекательный Центр «Рубин», расположенный по адресу: город Тверь, проспект Калинина, 15, строение 1. На торжественной церемонии присутствовали руководители Тверской региона и областной столицы. Итог двухлетней работы строителей по праву признан уникальным проектом, аналоги которого действуют в Москве и Санкт-Петербурге. Для областной столицы Верхневолжья ТРЦ «Рубин» стал настоящим прорывом в строительной отрасли региона. Стоит отметить, что перед компанией «СОЮЗ» стояла непростая задача: на месте Центра стоял разрушающийся производственный корпус. Здание не функционировало несколько лет и, разумеется, далеко не украшало внешний вид Твери. Инженерная инфраструктура объекта также требовала пристального внимания специалистов. В итоге «СОЮЗ» привел в порядок даже «ливневку». А с помощью уже подзаботой технологии каркасного строительства профессионалам удалось расширить территорию корпуса. Красный облицовочный кирпич вкупе с витражными окнами сделали фасад «Рубина» роскошным и притягивающим внимание. 55 тысяч квадратных метров изысканной элегантности, воплощенной в жизнь мастерами «СОЮЗа» – это реальность! Вскормленный кровью рубин... http://ks-region69.ru/social/404-vskormlennyy-krovyu-rubin.html Площадью 55 тысяч квадратных метров. Для его постройки была загублена крупная фабрика "Пролетарка", дающая работу сотням тверичей и вырублена подчистую красивая аллея, избавляющая район от пыли и запаха бензина с вечно перегруженного автотранспортом проспекта Калинина. Акулы в аквариуме, ТЦ "Рубин" Silver Sinema

-

Поиграем в фотозагадки?

Воздушный таран не был предусмотрен воинским уставом, наставлениями или инструкциями. Советские лётчики прибегали к такому крайнему средству не по приказу. Ими двигала любовь к Родине, ненависть к захватчикам, чувство долга и личной ответственности за судьбу страны. Главный маршал авиации дважды Герой Советского Союза А.А.Новиков, бывший главкомом ВВС в 1942-1946 годах, так говорил: "Воздушный таран - это не только молниеносный расчёт, исключительная храбрость и самообладание. Таран в небе - это прежде всего готовность к самопожертвованию, последнее испытание на верность своему народу, своим идеалам. Это одна из наивысших форм проявления того самого морального фактора, присущего советскому человеку, которого не учёл и не мог учесть враг." См. http://olymp.as-club...taran/6-1-0-338

-

Поиграем в фотозагадки?

Ждем с нетерпением завтра... :wakeup:

-

Поиграем в фотозагадки?

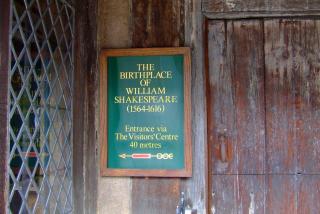

В конце 1576 года Джон Шекспир столкнулся с существенными финансовыми трудностями, которые, в конечном итоге, положили конец обучению Уильяма и потребовали, чтобы он оказал помощь отцу в его торговле. Затем в 1582 году, в возрасте 18 лет, Шекспир добавил свою лепту к трудностям, переживаемым семьёй, вступив в близкие отношения с молодой женщиной 26 лет, дочерью уважаемого йомена из Шоттери, жившего в миле от Стратфорда. Женщина, которую звали Энни Хатавэй, забеременела и ему пришлось на ней жениться. Помимо разницы в возрасте, в этом не было ничего необычного, принимая обычаи того времени. Однако она не принесла никакой собственности в семью Шекспира, кроме небольшого приданого. По той или иной причине, не особенно загадочной фигуре Энни Хатавэй придавали весьма романтический оттенок. Однако реальность была, скорее всего, довольно прозаической. Создаётся впечатление, что Энни практически ничем особенно не отличалась. Как и большинство женщин её класса, она не умела ни читать, ни писать и, вполне возможно, что она была довольна ролью домохозяйки и матери, сидящей дома, в то время как муж её работал в Лондоне. Она, кажется, не придавала особого значения его сердечным увлечениям - Шекспир не был беспутным и разгульным человеком, однако и добродетельным его никак нельзя было назвать. Единственное, что можно о ней сказать - Шекспир сделал её "честной женщиной"... На снимке коттедж Энни Хатавэй, не изменившийся до наших дней, был в действительности лишь большим фермерским домом. Энни родилась здесь, в Шоттери, недалеко от Стратфорда, в 1556 году. (Из путеводителя Питкина. Уильям Шекспир). Стратфорд мне понравился, я был осенью 2006 года. Удивился, что в Англии есть еще соломенные крыши. Гид Крис сказал, что это экологическая крыша, когда идет дождь он не барабанит по черепице, есть и много других достоинств. Такие крыши есть не только на историческом доме Энни, встречал еще с десяток таких крыш по дороге к Стратфорду... На прилагаемом фото дом Джона Шекспира на Хенли Стрит. Все его 8 детей родились здесь между 1558 и 1580 годами... У кого есть желание, может продолжить рассказ...

-

Поиграем в фотозагадки?

-

Поиграем в фотозагадки?

Сколько памятников в городах ЦФО? Память человеческая - интересная вещь. Иногда в уголках нашего сознания оказываются совершенно мимолетные события, персонажи, чувства и знания. Порой мы удивляемся: откуда, когда и где я такое видел, как узнал? Знаковые же события, известные личности, как правило, увековечивают в граните, бетоне, мраморе, металлах. Знаменитый ученый-этнограф, языковед, писатель и путешественник В. И. Даль писал: "Памятник — это все, что сделано для облегчения памяти, для того, чтобы помнить…" И с давних пор люди создают и ставят памятники. Памятники могут быть разделены на четыре основных категории: археологические памятники, памятники истории, памятники архитектуры и памятники монументального искусства. Практически каждый город мира может похвастаться наличием скульптурных композиций, стел и мемориалов. Если говорить о людях, то каждая страна, каждый город увековечивали самых известных земляков. В России в советсткие времена такой личностью стал Владимир Ленин. В каждом городе, да что там городе - райцентре, в обязательном порядке должен был быть памятник Ильичу. Немало памятников в России и Петру Первому, Александру Невскому, Марксу и Энгельсу. Не забывают россияне и про композиторов, писателей, ученых. Но в каждом городе есть и необычные памятники, веселые и иногда даже шокирующие. Например, в Ижевске установили памятник пельменю, а в Москве памятник сырку "Дружба". Давнюю известность имеет питерский памятник Чижику-Пыжику на Фонтанке. В городе Томске установлен памятник волку, персонажу из известного мультфильма "Жил-был пес". Другой, не менее знаменитый мультперсонаж, удостоившийся запечатления в металле - котенок Василий с улицы Лизюкова в Воронеже. Сколько же памятников установлено на улицах городов ЦФО? См. http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://www.vorle.ru/pic15285513.jpg&imgrefurl=http://gorodlip.ru/events/z15285476/&usg=__2x78xBCGpeWP_8dVG31wpPgT2dY=&h=1536&w=2048&sz=1012&hl=ru&start=11&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=TJuWNHEuulkQ2M:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25BF%25D0%25B0%25D0%25BC%25D1%258F%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B8%2B%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B8%2B%25D0%259C%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25B0%25D0%25B8%25D0%25BB%25D1%2583%26um%3D1%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26sa%3DG%26biw%3D1246%26bih%3D894%26tbs%3Disz:l%26tbm%3Disch&ei=l8YtTt2wL8WYOte57N4K Количество памятников, зарегистрированных в городе: Курск - 854 Ярославль - 785 !!! Смоленск - 492 Воронеж - 471 Орел - 326 Рязань - 200 Белгород - 67 Липецк - 33 Калуга - 23 Тверь - 20 ??? Брянск - 19

-

Поиграем в фотозагадки?

Есть памятная доска посвяженная Крупской (находка Татьяна**А) Есть памятная доска на здании шелкоткацкой фабрики: Здесь, в небе «Пролетарки», 19 марта 1942 г. в воздушном бою с превосходящими силами противника, совершив таран фашистского самолета, погиб Герой Советского Союза летчик-истребитель 441-го ИАП младший лейтенант Пичугин Евгений Иванович. Захоронен в братской могиле на берегу реки Волги около поселка Мигалово "ПРОЛЕТАРКА", Дворец культуры и техники (ДКиТ) АО "Тверская мануфактура" (Тверь, просп.Калинина, 20). Ведет историю от культ.-просвет. отдела фабкома (создан в апр.1917). 15 марта 1923 был открыт клуб "Текстильщик" (помещался во дворе быв. Твер. мануфактуры, ныне в этом здании - Витаминный з-д). К кон.1923 в 14 кружках и коллективах клуба занималось св. 1 тыс. чел.(в т.ч. св. 600 рабочих). В 1926 клубу передан Большой Пролетарский театр. В авг. 1926 с докладом об истории рабочего движения в клубе выступила Н.К.Крупская (мем. доска). В дек. 1941 здание клуба было сожжено нем.-фаш. оккупантами, и он разместился в помещении быв. Бол. Пролетарского театра (в 1942-1960 наз. клуб "П.", в 1960-76 - Дом культуры "П.", в 1976-78 - Дворец культуры "П.", совр. назв. с 1978). В 1958 при клубе открыт нар. ун-т культуры (один из первых в обл.). Совр. здание ДКиТ построено в 1975 (архит. Ф.П.Сафарян, мозаичное панно на фасаде - худ. А.Г.Бабаев). В составе ДКиТ (1989) отделы: организационно-массовый, детский, художественный; работают 4 нар. ун-та (620 слушателей), 19 разл. объединений (в т.ч. клубы: наставников, рационализаторов, фронтовых друзей "Подвиг" и др.), 21 коллектив худ. самодеятельности взрослых (700 участников) и 21 кружок дет. худ. самодеятельности (600 чел.). Ансамблям "Ельничек", "Фантазия" и академической капелле ДКиТ присвоено звание народных коллективов, детской студии изобразит. иск-ва - звание "образцовой". Участники худ. самодеятельности ДКиТ неоднократно выступали на ВДНХ СССР и по Центр. телевидению. Большой популярностью пользуются деловые игры рационализаторов, аукцион техн. идей, семейные дни отдыха. ДКиТ - победитель многих смотров, награжден дипломами и почетными грамотами. В 1978 при ДКиТ создан музей рев., боевой и трудовой славы "Тверская мануфактура". ДКиТ располагает киноконцертным (660 мест), лекционным (250 мест) и танц. залами; в б-ке св. 40 тыс. тт. (1989). О памятниках Твери см. http://www.mtppk.ru/...sights.php?id=3

-

Поиграем в фотозагадки?

Лучше здесь: http://olgabugrimova.../2011-07-22-104 Когда я первый раз побывал во Дворе Пролетарки, мне показалось что я попал в какое-то гето! Потом стал больше узнавать, невероятно, но факт... ...... На пример, узнал, что здесь родился и жил Михаил Круг. Париж - (местное) название дома в "Морозовском городке" под №70 в г.Твери. ("Париж" - дом № 70 по лотошному - местный жаргон - Михаил Круг). ............ Но история казарм идет от Морозовых. Вот здесь про них: http://www.gorodfina...hp?article=9090 Почти каждый гражданин нашей страны со школьной скамьи слышал хоть что - нибудь о Морозовых. "Фабриканты Морозовы", "Морозовская мануфактура", "Морозовская стачка" - эти понятия неразрывно связаны в народном сознании с самой знаменитой, пожалуй, династией предпринимателей дореволюционной России. Самым известным ее представителем является, конечно же, Савва Тимофеевич Морозов, но не все, вероятно, знают, что он принадлежал к одной из четырех ветвей многочисленного рода Морозовых. Морозовы происходят из древнего старообрядческого рода из деревни Зуево Богородского уезда Московской губернии. Основателем славной мануфактурно - промышленной семьи считается крепостной крестьянин помещика Рюмина Савва Васильевич Морозов (1770 - 1860). Работая ткачом на фабрике местного купца Кононова, он занял у того крупную сумму, чтобы откупиться от армейской службы (рекрутчины). Напомним, что в те времена она продолжалась 25 лет. Невозможность отдать долг из своего скудного жалования заставила Савву Васильевича перейти на сдельную оплату, и через два года напряженного труда деньги были возвращены кредитору. В 1797 г. Морозов женился на дочери красильного мастера Ульяне Афанасьевне. Благодаря ее приданному в пять золотых рублей он в том же году открывает собственную шелкоткацкую мастерскую. Товар сбывал в Москве, ежедневно пешком добираясь до Рогожской заставы. В 1820 г. Савва Васильевич выкупился из крепостной зависимости вместе с сыновьями - Елисеем, Захаром, Абрамом, Иваном и Тимофеем за огромную по тем временам сумму - 17 тысяч рублей ассигнациями. Cтав свободным человеком, старший Морозов деятельно берется за расширение дела и в 1823 г. покупает у своего бывшего помещика Рюмина земли на правом берегу Клязьмы в местечке Никольское, где была основана знаменитая в последствие мануфактура. В 1825 году Савва Васильевич основал московскую фабрику, которая в сороковых годах состояла из 11 строений, где помещались 3 ткацких, 1 сновальная и 3 красильных и сушильных. Машин не имелось, но было 240 ручных станков с жаккардовыми машинами для выработки цветных узорчатых тканей. Эта московская фабрика была ликвидирована после Крымской войны. В городе Богородске в 1830 г. им была открыта фабрика, со временем превратившаяся в Богородско - Глуховскую мануфактуру. В 1847 г. при помощи известного нам Л. Кнопа в Никольском строится крупнейшая в России бумагопрядильная фабрика. В 1842 г. Морозовы получили потомственное почетное гражданство. Скончался Савва Тимофеевич Морозов в 1860 г. купцом первой гильдии, оставив своим потомкам колоссальный капитал и многочисленные фабрики. Еще в 1850 году старый Морозов выделил капитал для старших сыновей Елисея и Захара, в 1860 году фирму преобразовали в паевой торговый дом "Савва Морозов с сыновьями", который в 1873 году переименовали в Товарищество Никольской мануфактуры "Саввы Морозова сын и Ко". Елисей (1798-1868) организовал свою мануфактуру, но постепенно потерял к ней интерес. Будучи фанатичным приверженцем одной из старообрядческих сект, федосеевского согласия, он стал попечителем староверческих молелен и занялся богословием. Его именем назван один из старообрядческих толков (Елисова вера). Как предприниматель гораздо более известен сын Елисея Викула (1829-1894). По его имени эта ветвь рода зовется Викуловичами. В 1882 году он учредил "Товарищество мануфактуры Викулы Морозова с сыновьям в Никольском" - наиболее прибыльное предприятие во всей тогдашней текстильной промышленности России. На фабрику он принимал только староверов, но в то же время не чурался достижений прогресса. Викула часто ездил в Англию, изучал там хлопковое дело и внедрял у себя разные новшества. Для рабочих строились казармы с бесплатным проживанием, больницы, школы (в том числе единственная в России легальная старообрядческая школа), богадельни и даже два футбольных стадиона. Другой сын Саввы Тимофеевича - Захар (1802 - 1857) - стал основателем другой ветви морозовского рода - Захаровичей, или богородских Морозовых. В 1842 г. Захар приобрел село Глухово, куда перенес свое предприятие из Богородска. Через два года там была открыта бумагопрядильная фабрика, на которой трудились 450 рабочих. После смерти Захара предприятие преобразовали в Товарищество Богородско-Глуховской мануфактуры. Оно стало первым торгово промышленным товариществом в Центральном районе России. В 1884 году там работало уже 8 500 человек. Третий сын - Абрам (1806 - 1856) считается основателем тверской ветви рода - Абрамовичей. Основанием фабрики в Твери по просьбе Саввы Васильевича занимался младший брат Абрама Тимофей, руководивший ею до 1861 года, затем она перешла к детям Абрама Саввича - Абраму и Давиду. В 1878 году на фабрике работали почти 6 тыс. человек, перерабатывалось 212 тыс. пудов хлопка. В 1863 году владелицей мануфактуры стала вдова Абрама Абрамовича Варвара Алексеевна (1848-1917). Она и ее сын Иван прославились благотворительностью и социальным обустройством - их рабочие могли жить в отдельных домиках на четыре семьи, для них построили школы, ясли, больницы, туберкулезный санаторий в Гаграх и Народный театр. Мало что известно об Иване Саввиче Морозове (1812-1864). Делом он не интересовался, а его капитал после смерти единственного сына Сергея в 1904 году перешел в другие руки. Самой же знаменитой ветвью фамилии Морозовых стали Тимофеевичи - младший сын Саввы Васильевича Тимофей Саввич (1823 - 1889) и его потомки. Тимофей Саввич с 1850 г. являлся главным распорядителем основного капитала своего отца сначала через фирму "Торговый дом "Савва Морозов с сыновьями", а потом через Товарищество Никольской мануфактуры "Саввы Морозова сын и Ко". Этого отпрыска дома Морозовых отличала неимоверная энергия и деловое чутье. Все свои силы он вкладывал в модернизацию и расширение производства. Чтобы не зависеть от поставок хлопка, например, он скупал земли в Средней Азии и занимался собственным его производством. Ради подготовки русских специалистов он учреждал стипендии при Императорском техническом училище для отправки окончивших курс инженеров за границу, а потом брал их на свои предприятия. В результате к 1881 году на фабриках товарищества уже работали 25 800 человек, а хлопка перерабатывалось более 250 тыс. пудов. Тимофей Саввич первым получил почетное звание мануфактур советника, его избрали гласным Московской городской думы и председателем Московского биржевого комитета. Его жена, Мария Федоровна (1830 - 1911), после смерти Тимофея Саввича стала руководителем фирмы и главой многочисленной семьи. У Тимофея Саввича было два сына и три дочери, - Савва и Сергеи Тимофеевичи, Анна, Юлия и Александра Тимофеевны. Савва Тимофеевич Морозов (1862 - 1905) - наиболее известный представитель этого рода. В историю он вошел, прежде всего, как выдающийся меценат, один из создателей Московского художественного театра, друг К. Станиславского и М. Горького. На создание МХАТа им было потрачено свыше 300 тысяч рублей. Но в то же время Савва был квалифицированным инженером-химиком (окончил Московский университет, учился и в Кембридже) и очень талантливым предпринимателем, с охотой принявшим на себя руководство отцовским бизнесом. В отношении с рабочими своих предприятий Савва Тимофеевич, в отличие от отца, полагался уже не старообрядческие традиции, а пытался строить их на основе взаимной гражданской ответственности. При нем произошли значительные улучшения в условиях труда и быте рабочих мануфактур и их семей. Были построены новые общежития (бесплатные), больницы, бани, в Никольском организовали Парк народных гуляний. Но главная идея Саввы - участие рабочих в прибылях фабрик. Во время волнений на его фабриках в феврале 1905 года он поставил вопрос о включении рабочих в число пайщиков. Все это крайне не нравилось его властной матери Марии Федоровне, которая как главная пайщица и директриса-распорядительница в апреле 1905 года устранила Савву от управления предприятиями. 13 мая 1905 г. Савва Морозов застрелился в номере гостиницы во Франции (в Ницце), где находился на излечении от нервного расстройства. Причины самоубийства остались загадкою для общественности. Говорили о неудачном романе с актрисой Марией Андреевой, о запутанных отношениях Саввы Тимофеевича с большевиками (которым он много помогал деньгами). При его поддержке печатались ленинская "Искра", выходили большевистские газеты "Новая жизнь" в Петербурге и "Борьба" в Москве. Он сам нелегально провозил типографские шрифты, прятал у себя наиболее ценных "товарищей". В грядущей революции Морозов видел путь модернизации России, выход из ее "вековой отсталости" от Запада. Мария Федоровна возглавляла империю до самой смерти, увеличив капитал почти в пять раз (до 29,346 млн. рублей). Младший сын Саввы Тимофеевича - Сергей (1860 - 1944) - также как отец являлся известным меценатом. Он спонсировал Строгановское училище, помогал художникам В. Поленову и В. Серову, являлся одним из учредителей Музея изящных искусств на Волхонке (нане Музей им. А. С. Пушкина) и создателем Кустарного музея. В 1925 г. эмигрировал во Францию. Итак, рассмотрев историю династии Морозовых, можно отметить следующие характерные ее черты. Как и большинство крупнейших торгово - промышленных семейств России Морозовы принадлежали к старообрядчеству. Основатель Морозовской империи, Савва Васильевич являлся крепостным, своим тяжким трудом добился для себя и своей семьи свободы и закончил свой жизненный путь на вершине финансового успеха - купцом первой гильдии. Многочисленные потомки разделили капиталы и предприятия отца. Управление ими не было централизованным, как и не было единого "Морозовского треста". Более того, разные ветви этого рода подчас конкурировали между собой. Например, когда шло строительство Московско-Нижегородской железной дороги, развернулась борьба между Богородскими, Зуевскими и Никольскими фабрикантами - где ей проходить - через Богородск, Зуево или Орехово. Победили Никольские Морозовы, дав строителям соответствующую взятку. И все же Морозовы отличаются от остальных российских торгово - промышленных "тузов" своей приверженностью семейному делу. С начала XIX и до начала XX века насчитывалось пять поколений, и почти все их представители в той или иной степени продолжали традицию. В наши дни в подмосковном городе Орехово - Зуево, исторической родине славной фамилии, до сих пор нет ни одного бюста, ни одного памятника Морозовым, ни одной улицы, названной их именами. Нам кажется, что эта историческая несправедливость должна быть исправлена, ведь Морозовы оставили после себя России богатейшее промышленное и художественное наследие. А главное, история этой семьи может служить всем нам великолепным примером трудолюбия, целеустремленности и успеха. ......

-

Поиграем в фотозагадки?

-

Поиграем в фотозагадки?

Пусть этот вечер будет как вечность, Шум Миллионной пусть помолчит. Вам под часами назначены встречи, Значит, гуляйте, мои тверичи. Двор Пролетарки, Казармы, "Париж", Где-то ямщик едет там, за углом, Пьяных цыган развозя по домам, да с песней. Что же ты, милая девочка, спишь, Сны интересные будут потом, Едем с цыганами, с ними еще интересней. О каких казармах, о каком "Париже" поёт певец? http://www.youtube.com/watch?v=DwgMZkW-CRE

-

Поиграем в фотозагадки?

В Венеции я был. На Бурано не был, но это очень узнаваемый вид. Я не был в Греции, но Пантеон узнаю... О даме-рукодельнице расскать ничего не могу...

-

Поиграем в фотозагадки?

На вашем снимке есть лодочки, а на "моём" нет... Этот снимок - витрина Бурано. Снимок не мой.

-

Поиграем в фотозагадки?

-

Поиграем в фотозагадки?

Я закрою глаза, Я забуду обиды, Я прощу даже то, Что не стоит прощать. Приходите в мой дом, Мои двери открыты… Буду песни вам петь: Про судьбу и разлуку, Про весёлую жизнь И нелепую смерть… http://www.youtube.com/watch?v=hW59Ghpcq5M Здания в стиле модерн были и в России. Где находится этот "соцгородок"? Лучший ответ в стихах... А если подробнее...

-

Поиграем в фотозагадки?

Иов - 1-й Cвятейший Патриарх царствующаго града Москвы и Великого Росийского царствия См. http://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%EE%E2_(%CF%E0%F2%F0%E8%E0%F0%F5_%CC%EE%F1%EA%EE%E2%F1%EA%E8%E9) Грамота в сообщении № 1040 относится к избранию Иова патриархом. (Детективная история!) Отметил еще одно звено по теме "Из варяг в персы"... В XVIII - XIX веках город был довольно крупной пристанью на Волго-Балтийском пути.

-

Поиграем в фотозагадки?

Старица Старица - такой крохотный городок! Остаётся таким на протяжении многих веков. Я там был. Это тур "Пушкинское кольцо Верхневолжья". Я только в пещеры не полез, так как в Дивногории на Бирюсе насмотрелся... Это не загадка, это продолжение темы. Исследователи, есть возможность покопаться... Я ехал к вам: живые сны За мной вились толпой игривой, И месяц с правой стороны Сопровождал мой бег ретивый... А.С.Пушкин. Приметы. 1829 г. ......

-

Поиграем в фотозагадки?

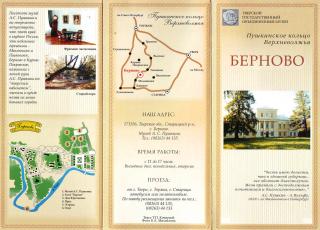

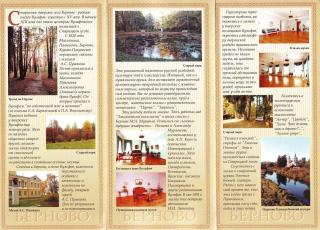

Amicus Plato, sed magis arnica Veritas В чём сыр-бор? ТТ: с. Берново = усадьба Павловское Croc: Берново и Павловское это две разные усадьбы. Справка: Усадьбы Тверской области: http://hist-usadba.n...u/links5-0.html Вульфы переселились в Тверскую губернию из Псковской. Им принадлежали несколько близкорасположенных усадеб: Берново, Малинники, Павловское и др. http://hist-usadba.n...u/links5-2.html Павловское – бывшее имение Вульфов – расположено в трёх км к западу от Бернова на правом берегу реки Тьмы. http://litmap.tvercu..._pavlovskoe.htm Малинники находятся в 27 км от Старицы и восьми - от Бернова, вверх по течению реки Тьма, на ее левом берегу. http://hist-usadba.n.../links5-38.html Усадьба Затишье, в которой в 1881 году проживал Исаак Левитан.см. http://hist-usadba.n.../links5-41.html Река Тьма протекает и через Малинники, и через Берново, и через Павловское. Из книги «Я ехал к вам…» (Тверь, 1997 г. , стр. 7): Ощущение дома, тепла и уюта подарили ему старицкие поместья Вульфов: Малинники и Павловское, Берново и Курово-Покровское… Пять остановок на пути от столицы к столице сделал Пушкин в Старицком уезде: 1828 г. – шесть недель (с 23 октября по 4-5 декабря) в Малинниках 1829 г. – десять недель (с 6 по 16 января) в Старице и Павловском 1829 г. – три недели (с 12 октября по 3 ноября) в Павловском 1830 г. – три дня (с 7 по 10 марта) в Малинниках 1833 г. – 21-22 августа в Павловском Из книги «Я ехал к вам…» (Тверь, 1997 г. , стр. 77): Родоначальником этого рода был Гаврила Васильевич Вульф… Младший (сын), Петр Гаврилович, стал продолжателем тверской ветви Вульфов… Жил в Бернове… Позже Берново достанется старшему сыну Ивану Петровичу Вульфу. Он построил двухэтажный особняк с мезонином… Здесь родились и выросли пятеро братьев: Петр, Николай, Федор, Павел, Иван, и три сестры: Екатерина, Наталья, Анна. Современники Пушкина, они принимали поэта в своих усадьбах: Малинниках, Павловском, Бернове, Курово-Покровском… Малинники. Прасковья Александровна (Осипова) в первом браке была за Николаем Ивановичем Вульфом, владельцем Малинников. Из книги «Я ехал к вам…» (Тверь, 1997 г. , стр. 8) Павловское – небольшая усадьба, принадлежавшая Павлу Ивановичу Вульфу… Из книги «Я ехал к вам…» (Тверь, 1997 г. , стр. 50) Курово-Покровское. Владельцы усадьбы: Панафидины. Усадьбу посещали: В гостях у хозяйки имения неоднократно бывал А.С.Пушкин. В К.-П. поэт работал над 7-й гл. "Евгения Онегина". В 1891 в К.-П. жил и работал И.И.Левитан. http://hist-usadba.n.../links5-40.html «Анчар» написан в 1828 году, это Малинники. «Зимнее утро» в 1829 году, это Павловское См. http://www.litera.ru...pustyne-chaxloj В загадке шла речь о названии реки. Правильный ответ – река Тьма. А где именно? Читаем в интернете публикацию http://isaak-levitan...uzhinkina11.php Дружинкина Н.Г. Монография о художнике Исааке Левитане «Омут» писался в Тверской губернии, в имении Панафидиных, близ Затишья, в котором Левитан жил после Плеса. С.П.Кувшинникова вспоминала: «Этюд для этой картины Левитан сделал в Бернове, имении баронессы Вульф, на мельнице, куда мы ездили на пикник». Причем художника поставили в известность о существующей трагедии, связанной с этим омутом. Как пишет С.П.Кувшинникова: «У прадеда баронессы, человека крутого нрава, был молодой конюший. Юноша влюбился в дочь мельника, она от него забеременела, и об этом доложили барину. Барин разгневался и забрил конюшего в солдаты, а девушка в этом самом омуте утопилась. По словам баронессы, Пушкин не раз гостил в Бернове, в соседнем имении, Малиннике, бывал на мельнице, здесь ему рассказали предание, связанное с омутом, и он написал «Русалку». Сделав маленький набросок, Левитан решил писать большой этюд с натуры, и целую неделю по утрам мы усаживались в тележку - Левитан на козлы, я на заднее сидение и везли этюд, точно икону, на мельницу, а потом так же обратно». Таков был процесс творчества художника. Перебравшись в Покровское, в условиях мастерской Левитан завершил тему «Омута» и литературных и жизненных преданий, связанных с ним, большим полотном. Я был в Бернове, привез книгу «Я ехал к вам...» и рекламный проспект, в котором приводится схема Бернова, под цифрой 8 «Омут», бывшая мельница… Копию прикладываю… ...... ............