Весь контент Croc

-

Поиграем в фотозагадки?

-

Поиграем в фотозагадки?

У омута. XX век... Суровый. Насквозь пронизанный техникой и грохотом. Век рукотворных звезд-спутников, мерцающих на ночном небосводе. Как он бесконечно далек от недалекого прошлого, когда воздух не содрогался от рева самолетов, рокота огромных городов, воя эстрадных оркестров! Тогда тишина казалась естественной паузой в жизни каждого землянина. Ныне природа все более и более удаляется от людей. Зеленый друг требует охраны и заботы, как и меньшие братья наши. Поэтому, как никогда ранее, особо дороги сердцам художники, тонко, поэтически ощущавшие окружающий мир. Мастера, умевшие созерцать, слушать красоту, музыку пейзажа. И что самое ценное - выражать эти чувства в лирически наполненных полотнах. Левитан. Живописец, оставивший одну из самых тревожащих душу страниц в летописи мировой пейзажной школы. Его холсты - строки одной чудесной поэмы - Россия. Много, много положил сил художник, прежде чем рифмы-картины сложились в эту необъятную по радужному многоцветью, лирически единую форму. Исконно городской житель, он сумел остро, проникновенно отразить неброскую прелесть русской природы, воспел времена года. В его холстах необъятная Волга и родники. Луга, степи, лужайки. Лес, рощи, сады. Летний жаркий полдень и моросящий осенний дождь. Весенняя лазурь и синие сугробы. Все, все цвета Родины вместила клавиатура палитры мастера. Радость. Печаль. Смех. Горе. Все эти чувства выражены в трепетном лике пейзажа. Они безлюдны. Но в них живет сердце народа. Художник любил читать вслух эти строки Чехова: "В синеватой дали, где последний видимый холм сливался с туманом, ничто не шевелилось; сторожевые и могильные курганы, которые там и сям высились над горизонтом и безграничною степью, глядели сурово и мертво; в их неподвижности и беззвучии чувствовались века и полное равнодушие к человеку; пройдет еще тысяча лет, умрут миллиарды людей, а они все еще будут стоять, как стояли, нимало не сожалея об умерших, не интересуясь живыми, и ни одна душа не будет знать, зачем они стоят и какую степную тайну прячут под собой". Первозданная строгость... Какая-то изначальная мудрость в этой на первый взгляд пессимистической фразе. Но нельзя не почувствовать величия самой природы. Далеко не равнодушной. Ибо в самом молчании степи есть та сущность, которая стоит многих слов. Именно тишина возвращает человеку человеческое. Заставляет размышлять. Мечтать... В умении без эффекта, без жеста сказать что-то глубоко спрятанное, затаенное, отдать эту тишину людям - одно из драгоценных качеств дара Исаака Левитана, человека сложного, ранимого... Зато как пронзительны, осязаемо щемящи его молчаливые, статичные, внешне спокойные мотивы! „У омута". Он написан недалеко от Затишья. Когда-то там было имение Берново, принадлежавшее баронессе Вульф. Живописец бродил в его окрестностях и однажды увидел ветхую плотину. Заводь. Отражение деревьев... Мотив ему показался. Сама баронесса поведала легенду об этом страшном месте. Оказывается, здесь бывал Пушкин, когда гостил в имении Малинники. Великий поэт записал рассказ о трагедии, случившейся у заброшенной мельницы. У старика-мельника - любимая дочь Наташа. Красавица и шалунья. А у деда баронессы Вульф - конюший. Сама судьба свела их. Наталья уже ждала младенца. Какой-то холуй донес об их любви барину. Конюшего секли. Полуживого отправили в солдаты. Наташа утопилась... Говорят, что эта драматическая легенда дала поэту ткань для „Русалки". Художник не раз ходил к омуту. Бродил по шатким бревнам. Вглядывался в тяжелые блики заводи. Кувшинникова, подруга Левитана, позже вспоминала: "...Целую неделю по утрам мы усаживались в тележку - Левитан на козлы, я на заднее сиденье - и везли этюд, точно икону, на мельницу, а потом так же обратно". Но дело не ограничилось неделей. Настала осень. Софья Петровна Кувшинникова уехала. Художник остался один. И тут у гостеприимных хозяев начал писать картину. Тоскливая пора года. Одиночество. Все способствовало созданию шедевра. Мы не видим действующих лиц легенды. Не слышим стонов конюшего, последнего крика Наташи. Только высверки водной пучины напоминают о жуткой истории. Большой холст купил Третьяков. Но Левитан был недоволен картиной. Уже после того, как полотно экспонировалось, художник, по рассказам, переписывал его. Мы не знаем, что именно исправлял Левитан. В пору увлечения открытиями импрессионистов полотно знатоки считали черноватым. Ныне, по истечении времени, этот „недостаток" не так уже бросается в глаза. Сдержанность палитры. Благородство колорита лишь подчеркивает драматизм поэтической основы произведения. Это картина-песня... Ее можно „слушать" часами. Так жизненно передано состояние тяжелой тишины этого уголка природы. Чрезвычайно точны, взволнованны воспоминания Федора Шаляпина: „Чем больше я виделся и говорил с удивительно душевным, простым, задумчиво-добрым Левитаном, чем больше смотрел на его глубоко поэтические пейзажи, тем острее я стал понимать и ценить то большое чувство и поэзию в искусстве, о которых мне толковал Мамонтов". - Протокольная правда, - говорил Левитан, - никому не нужна. Важна ваша песня, в которой вы поете лесную или садовую тропинку.

-

Поиграем в фотозагадки?

-

Поиграем в фотозагадки?

В Твери есть речка поменьше - Тьмака. Найду фото прицеплю... Интересно: Лазурь - небольшая река в черте города Твери. Является правым притоком Тьмаки. Тьмака и Лазурь... Наши предки - настоящие эстеты! Но не Павловское!

-

Поиграем в фотозагадки?

Уже была загадка "Золотая осень", и многие узнали, что это речка Съежа. Давайте отгадаем имя другой речки... Зимнее утро Мороз и солнце; день чудесный! Еще ты дремлешь, друг прелестный — Пора, красавица, проснись: Открой сомкнуты негой взоры Навстречу северной Авроры, Звездою севера явись! Вечор, ты помнишь, вьюга злилась, На мутном небе мгла носилась; Луна, как бледное пятно, Сквозь тучи мрачные желтела, И ты печальная сидела — А нынче... погляди в окно: Под голубыми небесами Великолепными коврами, Блестя на солнце, снег лежит; Прозрачный лес один чернеет, И ель сквозь иней зеленеет, И речка подо льдом блестит. Вся комната янтарным блеском Озарена. Веселым треском Трещит затопленная печь. Приятно думать у лежанки. Но знаешь: не велеть ли в санки Кобылку бурую запречь? Скользя по утреннему снегу, Друг милый, предадимся бегу Нетерпеливого коня И навестим поля пустые, Леса, недавно столь густые, И берег, милый для меня. Обе картины нарисованы на этой речке. Четыре фотографии тоже этой речки, практически этого же места... Углублённые ответы приветствуются.

-

Поиграем в фотозагадки?

От Комиссии научного туризма Российского Географического общества: http://www.knt.org.ru/Jarnikova%20%20Nazvaniya%20sohranilis%201.htm «Красавица народная» Великий древнеиндийский эпос Махабхарата считается величайшим памятником культуры, науки и истории предков всех индоевропейских народов. Изначально это было повествование о междоусобице народов Куру, живших более 5 тысяч лет назад между «Индом и Гангом». До нас Махабхарата дошла в 200 тысячах строк стихов в 18-ти книгах. В одной из них - «Лесной» описаны священные реки страны древних арьев, которая в эпосе называлась «Бхаратой». Завершающим событием повествования Махабхараты была битва на Курукшетре в 3102 г. до н.э. Однако, как свидетельствуют данные науки, арийских племен на территории Ирана и Индостана в 3102 году до н.э. еще не было, так как жили они тогда ещё на своей прародине. Но где же она находилась? Как известно, великая русская река — Волга вплоть до II в. н.э. носила имя «Ранха» (или «РА»), под которым ее знала священная книга зороастрийцев Авеста. Но ведь «Ганга» - это лишь слегка изменённая авестийская «Ранха». Она же - нынешняя русская река Волга, название которой с санскрита переводится, как «прекрасная» (на санскрите «valga»)! Людмила Зыкина:

-

Поиграем в фотозагадки?

Путник! Обрати взор свой на Волги исток. Здесь зарождается чистота и величие земли русской. Здесь истоки души народной. Храни их. Камень сей заложен 22 июня 1989 года живущим и будущим детям РОССИИ. Оглянись уходя! Храмы и часовни монастыря: 1. Церковь Спаса Преображения 2. Церковь свт. Николая Чудотворца 3. Часовня над истоком Волги 4. Крестопоклонная часовня Другие постройки монастыря: 5. Памятник свт. Николаю 6. Памятный камень у истока Волги (1989 г.) О Волге см. http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8_12.JPG&imgrefurl=http://rybalkasverdlov.at.ua/vodoemy/russiy/reki/Volga.html&usg=__HgNScVEFkuBPTcn8GzqOJFCVHv0=&h=1200&w=1600&sz=1129&hl=ru&start=12&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=5_d5NgmPzUNbDM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BA%2B%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B3%25D0%25B8%26um%3D1%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26sa%3DX%26biw%3D1246%26bih%3D894%26tbs%3Disz:l%26tbm%3Disch&ei=bAorTsfGNIqCOu-37cIK

-

Поиграем в фотозагадки?

-

Поиграем в фотозагадки?

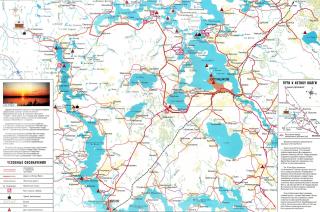

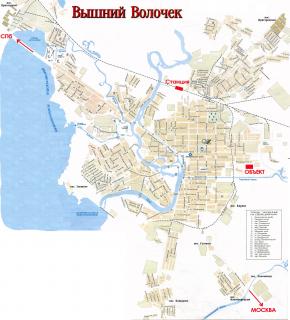

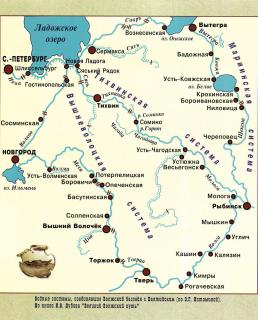

Михаил Сердюков, он же Бароно Имегенов. Царя Петра мечта и суть — Приблизить к западу державу. Вышневолоцкий водный путь Помог поднять столицы славу. В 1678 году на реке Селенге, в семье Имегена родился мальчик, назвали его Бароно. Отец его был мастеровой человек, делал луки и стрелы, ездил в Китай для продажи лошадей. Когда ребенок подрос, родители отдали его в дацан в хувараки. Время начала 90-х годов XVII века было неспокойным: шло покорение Сибири казаками. В те далекие времена в Забайкалье повсюду не утихали вооруженные столкновения между русскими войсками и бурят-монгольскими племенами. Известно, что племена эти были подданными Тушету-хана и Сэцэн-хана, и территория эта считалась их собственностью. Во времена детства Бароно в долинах Селенги и Чикоя кочевали бурят-монгольские племена - сонголы, атаганы, хатагины, экинаты, ашабагаты и другие. Семья Имегена могла принадлежать к одному из этих родов-племен. Как-то во время стычки монголов с казаками Бароно, которому в то время было тринадцать лет, попал в плен, и казаки увезли его в Селенгинский острог. В те времена город Енисейск был одним из крупных форпостов на пути продвижения русских на восток. С одним из караванов мальчик очутился в Енисейске. Там он попался на глаза и понравился своей сообразительностью купеческому приказчику Ивану Михайловичу Сердюкову, который выкупил Бароно за 10 рублей, крестил, дав имя Михаил, отчество Иванович и свою фамилию. Таким образом Бароно, сын Имегена, превратился в Михаила Ивановича Сердюкова. После крещения мальчика отдали в учение к дьяку, который научил Бароно-Михаила читать и писать по-русски, познакомил с обычаями православной веры. Мальчик проявил большие способности и быстро научился говорить по-русски. Судьба распорядилась так, что Михаил в 1695 году попал в Москву. Иван Михайлович Сердюков оттуда по торговым делам ездил в разные города, от Астрахани до Архангельска и даже в Персию, и Михаил сопровождал его в этих поездках, а иногда по поручению своего хозяина ездил и один. Так происходило обучение молодого Михаила Сердюкова ведению купеческих дел. Иван Сердюков умер, и тогда Михаила, которому исполнилось 22 года, пригласил к себе на службу приказчиком влиятельный московский купец Матвей Григорьевич Евреинов. Однажды в "амбар", то есть в лавку Евреинова, где тогда находился Сердюков, зашел царь Петр. Между ними состоялась беседа. Михаил на вопросы царя отвечал настолько толково и дельно, что его ответы понравились Петру. В одну из следующих встреч с Евреиновым царь спросил его о Сердюкове. Евреинов дал своему приказчику самую лучшую характеристику. Тогда Петр сказал: "Отпусти его, он мне надобен". Царь распорядился в том же 1700 г. записать Михаила Сердюкова в новгородские купцы и поручил ему выполнение подрядов. В это время началась война со шведами (Северная война). Необходимо было наладить снабжение войск продовольствием. И в это дело включился Сердюков, организуя закупку, перевозку и помол больших партий зерна. Так началась самостоятельная торговая деятельность Михаила Ивановича Сердюкова. В 1705 г. он женился на дочери подьячего новгородской таможни. Это сблизило его с верхушкой новгородского общества и способствовало укреплению его положения. В начале 18 века Михаил Сердюков арендовал участок земли у Вышнего Волочка и построил там винокуренный завод. 12 января 1703 года Петр I подписывает указ о начале строительства канала между реками Цной и Тверцой. Начальником строительства был назначен царский стольник князь Матвей Гагарин. А техническое руководство царь поручил пяти голландским "слюзным мастерам" во главе с Адрианом Гаутером. Согласно преданию, Петр I прошел пешком от реки Цны до реки Тверцы, и сам наметил трассу будущего канала. Канал стал называться Гагаринским, а еще позже — Тверецким. А уже летом выяснилось, что воды в Тверце и в канале не хватает для сводного хода судов, что голландцы не проявили глубоких знаний шлюзного дела и не учли местных условий. Вода по высокому месту не пошла. И тут объявился человек, который утверждал, что берется "судам дать ход свободный"! Автор проекта предлагал использовать "бесполезно протекающую" реку Шлину, направить ее воды через озера Ключинское и Городолюблинское в Цну. Сердюков-Имегенов, будучи заинтересованным в сооружении такого водного пути для проведения своих подрядных и торговых операций, внимательно следил за ходом строительства. И по мере того, как он вникал в тонкости шлюзного дела, в нем начинали раскрываться задатки талантливого гидротехника и гидростроителя. Канал и шлюзы были сданы в эксплуатацию в 1709 году, но работали с крупными перебоями. Голландские гидростроители не учли местные природные условия. К тому же канал эксплуатировался плохо. В 1718 году сильный весенний паводок повредил шлюзы, сорвав и унеся шлюзные ворота. И тогда, в 1718 году, Сердюков обратился к царю с просьбой поручить ему приведение в порядок вышневолочковских шлюзов и каналов. Не получив ответа, он повторно обратился со своим "доношением" в 1719 году. Петр I пригласил Сердюкова в столицу и ознакомился с его проектом — планом перестройки Вышневолочковского водного пути, подарил ему книгу "О способах, вторящих водохождение рек свободное" французского гидроспециалиста Буйе. Книга имела много иллюстраций различных гидротехнических сооружений и перечень наивысших достижений гидротехников того времени. Это была так называемая "Шлюзная книга", которая стала постоянным пособием изобретателя. 26 июня 1719 г. последовал царский указ о передаче в управление Сердюкову вышневолочковских шлюзов и канала с тем, чтобы он привел их в полный порядок. Наняв рабочих, Сердюков сначала восстановил полуразрушенные шлюзы, расчистил русло канала и укрепил его берега. За три года он выполнил огромный объем работ, значительно подняв уровень воды в канале, и смог решить задачу, которая была не по силам другим специалистам. Вот так М. И. Сердюковым была создана сложная Вышневолочковская водная система, обеспечившая бесперебойное движение судов, доставлявших в Петербург продовольствие и различные товары со всех концов России. Михаил Сердюков вырос в крупного судостроителя. Строил он суда как для собственных надобностей (для доставки различных грузов по подрядам), так и на продажу. Занимался судостроением и по заказам правительственных организаций. Высоко оценивая деятельность М. И. Сердюкова, прежде всего его смелую работу по созданию Вышневолочковской водной системы, императрица Елизавета Петровна в 1742 г. возвела его с потомством в дворянское достоинство. Чистку и доводку Вышневолочковской водной системы, а также другие гидротехнические работы М. И. Сердюков продолжал до конца своей жизни. В проведении этих и других изысканий помогал его сын Иван, который получил хорошее образование: окончил гимназию при Российской Академии наук. Иван Сердюков знал немецкий и французский языки, прекрасно чертил и по тем временам был весьма образованным человеком. М. И. Сердюков выдал свою дочь Елену за дворянина Василия Ивановича Храповицкого, у которого это был второй брак. У четы Храповицких было много детей, один из которых, Александр, дослужился до статс-секретаря императрицы Екатерины II, а позже и до сенатора. См. http://velikijporog.narod.ru/serdukov.htm На прилагаемом фото карта Вышнего Волочка и Тверецкий канал (вид на Казанский женский монастырь). Репродукция «Волокут волоком». Н.К. Рерих. Музей Николая Рериха, США. Нью-Йорк От меня всё. Остальное ищите в интернете...

-

Поиграем в фотозагадки?

Всю свою жизнь он (Аракчеев А.А.-прим. Croc) поддерживал отношения со своими земляками. Особенно тесно он общался с Михаилом Васильевичем Храповицким (1758-1819). Поэт, писатель, публицист, выступавший за отмену крепостного права еще в начале XIX века и отпустивший на волю 869 крепостных душ в 1819 году – один из первых случаев массового освобождения крестьян во всей Российской Империи. Родовое имение Храповицких «Бережок» находилось на озере Песьво, соединенное с озером Удомля короткой протокой. Мать Михаила Васильевича – Елена Михайловна была дочерью М.И. Сердюкова, строителя вышневолоцких каналов. Его старший брат - Александр Васильевич Храповицкий (1749-1801) был статс-секретарем Екатерины II. В детстве Александр Храповицкий с отцом бывал у М.В.Ломоносова, а в 20 лет давал уроки русского языка А.Н.Радищеву. Как интересно! Тот, кто родился на Селенге, был дедом статс-секретарем Екатерины II! Тот, кто сам побывал в рабстве, был дедом того, кто выступал за отмену крепостного права еще в начале XIX века и отпустивший на волю 869 крепостных душ! Его внук давал уроки русского языка А.Н.Радищеву! Радищев А.Н. в "Путешествии из Петербурга в Москву" в главе Вышний Волочок писал: "Никогда не проезжал я сего нового города, чтобы не посмотреть здешних шлюзов. Первый, кому на мысль пришло уподобиться в ее благодеяниях и сделать реку рукодельною, дабы все концы единыя области привести сообщение, достоин памятника для дальнейшего потомства..." Оказывается он говорил о деде того, кто учил его русскому языку! Пушкин писал: "Как бы то ни было, книга его, сначала незамеченная, вероятно потому, что первые страницы чрезвычайно скучны и утомительны, вскоре произвела шум. Она дошла до государыни. Екатерина сильно была поражена. Несколько дней сряду читала она эти горькие, возмутительные сатиры. "Он мартинист, - говорила она Храповицкому (см. его записки), - хуже Пугачева"... Радищев был предан суду. Сенат осудил его на смерть. Государыня смягчила приговор. Преступника лишили чинов и дворянства и в оковах сослали в Сибирь". Радищев оказался в тех местах, где дед того, кто учил его русскому языку, сам был рабом. (Справочно: "Путешествие из Москвы в Петербург" Пушкина А.С. см. здесь: http://pushkin.niv.ru/pushkin/text/articles/article-075.htm) Так кто же он, кому установлен этот памятник?

-

Поиграем в фотозагадки?

Среди богатейшего собрания альбомной графики Государственного Русского музея особое место занимают три альбома известного пейзажиста Михаила Матвеевича Иванова (1748–1823). В составе альбомов Иванова более двухсот рисунков и акварелей с видами Кавказа, Крыма, Молдавии, Турции и Швейцарии. Они выполнены в период творческой зрелости художника между 1780 и 1800 годами. XVIII столетие отмечено страстью европейцев к путешествиям. Чаще всего стремились посетить Италию, Сицилию, Грецию, Швейцарию. Нередко в компании состоятельных людей путешествуют художники, зарисовывая достопримечательности. В результате таких вояжей составляются целые серии различных видов, издаются гравированные увражи, они знакомят широкую публику с достопримечательностями далеких стран. В России этот процесс имел свои особенности и получил развитие после присоединения части Кавказа, Крыма и Молдавии в результате русско-турецких войн. В последней четверти XVIII века активно велась военно-топографическая съемка, составлялись подробные карты и планы. Возникала потребность в видовой фиксации, как тогда говорили, «снятии» новых территорий. Занимались этим, главным образом, инженеры-топографы, выпускники военных заведений, в которых, наряду с предметами по специальности, преподавалось рисование. Наиболее талантливые оставили память о себе в истории становления пейзажного жанра. В 1785 году Иванов получает новое ответственное задание — запечатлеть путешествие Екатерины II по реке Мсте и Вышневолоцкой водной системе. Императрица пожелала осмотреть этот недавно реконструированный канал, позволивший сократить и тем самым облегчить путь по доставке хлеба в Северную столицу из центральных губерний России. Это путешествие, организованное светлейшим князем, теперь уже генерал-фельдмаршалом Г.А.Потемкиным-Таврическим, началось в конце мая и продолжалось три недели. Екатерину II сопровождали избранные придворные и иностранные послы. Выехали из Царского Села в каретах, предполагая в Боровичах пересесть на суда. Однако это случилось только на обратном пути из Москвы. Императорская флотилия состояла из тридцати открытых галер. На закрытом судне, над которым развивался российский штандарт, находилась сама императрица. Почти сразу за Екатериной проехал А.Н.Радищев. Путевые заметки изложил в "Путешествии из Петербурга в Москву"...

-

Поиграем в фотозагадки?

-

Поиграем в фотозагадки?

Памятники Петру Первому МЕДНЫЙ ВСАДНИК (Написан "Медный Всадник" в Болдине) На берегу пустынных волн Стоял он, дум великих полн, И вдаль глядел. Пред ним широко Река неслася; бедный чёлн По ней стремился одиноко. По мшистым, топким берегам Чернели избы здесь и там, Приют убогого чухонца; И лес, неведомый лучам В тумане спрятанного солнца, Кругом шумел. И думал он: Отсель грозить мы будем шведу, Здесь будет город заложен На зло надменному соседу. Природой здесь нам суждено В Европу прорубить окно (1), Ногою твердой стать при море. Сюда по новым им волнам Все флаги в гости будут к нам И запируем на просторе. Вот вопрос: "а как доставлять грузы в новую столицу внутри России?" Ссылка на памятники Петру Первому: http://ru.wikipedia.org/wiki/Памятники_Петру_I Zarev_pushkin_mednii_vsadnik2.mp3

-

Поиграем в фотозагадки?

Вряд ли когда-нибудь станет достоверно известно, кто, когда и где впервые соединил две реки и провел по этому соединению судно. Можно быть уверенным только в одном: это событие произошло в глубокой древности. Свидетельство этому – Великий (Императорский) канал в Китае, строительство которого продолжалось 600 лет, с VI по XI век нашей эры. Небольшие суда плавают по этому каналу до сих пор. Канал начинался в районе Пекина, шел к Хуанхэ, а от нее – к Янцзы, соединяя эти две великие реки и проходя через самые заселенные провинции Китая. Длина канала 1782 километра. В Европе каналы появились намного позже. В 1605 году было начато строительство канала, соединившего бассейны рек Сены и Луары, а в 1626 году – канал от Рейна к Маасу. Первое направление торговых путей в России давало возможность выйти к Балтийскому морю. Это путь от реки Рузы, притока Москвы-реки, к Ламе, впадающей в Шошу, приток Волги. На этом направлении возник город Волоколамск. Второе направление давало возможность выйти к Белому морю. Этот путь шел с Волги через Шексну, Сухону и Северную Двину. Две ветви третьего направления обеспечивали выход к Каспийскому морю. Первая ветвь – путь от реки Учи, притока Клязьмы и Волгуши (Волокуши), притока Яхромы, через Сестру и Дубну в Волгу. Этот путь защищался Дмитровом. Торговое движение по Дмитровскому пути достигло наибольшего развития в XVII веке, когда установилась торговая связь Москвы с иноземцами через Северную Двину и Каспий. Вторая ветвь – путь от Волги по рекам Сестре и Дубне к реке Москве, а далее волоком к истокам Истры. На этом пути возник город Клин. Четвертое направление обеспечивало выход к Азовскому и Черному морям. Этот путь через Оку, Москву, Клязьму выходил на Волгу и далее на Дон. Весной, по полной воде, груженые суда поднимались к верховьям рек Истры, Рузы, Шоши, Дубны, Сходни, Вазузы и Яузы, близко сходившихся на водоразделах. Через водораздельные высоты суда тащили волоком, затрачивая огромный человеческий труд. Во время правления тверского князя Михаила Борисовича (1453-1505 гг.) в устье реки Дубны создается таможенный пункт – Дубенское мыто. Создание Дубенского таможенного поста способствовало экономическому росту Твери, активизации торговли, дипломатической активности. Здесь, в устье реки Дубны происходило освидетельствование товаров, перегрузка товара на более мелкие суда, которые могли ходить по малым рекам. На торгово-экономические связи Дубенского мыта с другими городами древней Руси указывает большая коллекция торговых пломб.(1) Первые выводы о необходимости строительства искусственного водного пути – канала в России, по-видимому, принадлежат шведскому военному инженеру и разведчику капитану Пальмквисту, посетившему Москву в 1674 году. Проезжая через Вышний Волочек, Пальмквист записывает: «В 25 саженях от реки Цны (притока Мсты, текущей в Ильмень-озеро) находится ручей и болото, из которого начинается и вытекает река Тверца, впадающая потом в Волгу. Здесь следует хорошо заметить, что если прокопать эти 25 саженей, то можно было бы соединить Балтийское море с Каспийским. Это важное предприятие тем легче может быть выполнено, что положение реки Тверцы возвышается на 2 сажени над уровнем Цны и на пространстве 25 сажен не встречается ни одного камня». Первой попыткой сооружения канала в России было сооружение Епифановского (Ивановского) канала, предпринятое в 1700 году и оставшееся незавершенным. Петр I хотел соединить этим каналом бассейны рек Волги и Дона, но с возвращением в 1711 году города Азова туркам надобность в канале отпала. В это же время (в 1703-1708 годах) построили Вышневолоцкий канал длиной 4 версты. Первые планы строительства канала, соединяющего Волгу и Москву-реку, относятся ко времени Петра I. Он обратил внимание на чрезвычайно благоприятное географическое положение Дубно-Сестринской водной системы. В 1722 году Петр I поручает инженеру Георгу Вильгельму де Геннину, которого в России называли Вилим Иванович Геннин (1676-1750 гг.), спроектировать строительство водного канала. Георг Вильгельм де Геннин был принят на русскую службу самим Петром I в 1697 году, во время его поездки в составе “Великого посольства” в Амстердам. Он исполнят самые разнообразные поручения и занимает разнообразные должности. Будучи одним из лучших инженеров и артиллеристов тогдашней России, он строил крепости, достраивал пушечно- литейный завод и пороховые заводы в Петербурге. В 1713 году он был назначен олонецким комендантом и начальником заводов в крае. Петр Великий высоко ценил знания и преданность Геннина. Вилим Иванович Геннин наметил удобное место для устройства водной коммуникации от реки Москвы до Рогачевской пристани на реке Сестре. Преодоление встречавшихся на пути возвышенностей Геннин намечал разрешать при помощи шлюзов. Для этого надо было построить свыше ста двадцати семи (127) шлюзов. Ввиду крайнего несовершенства тогдашних технических средств сооружение такого канала в Петровскую эпоху представлялось задачей чрезвычайно сложной, как в техническом, так и в производственном отношениях. Поэтому постройка канала была тогда отложена, а Вилима Ивановича направили на уральские заводы, которые он возглавлял в течение двенадцати лет. Вторая попытка строительства канала была принята через 100 лет при Николае I. Рост экономики и всероссийского рынка торговли в XIX веке потребовали улучшения средств передвижения и перевозки товаров. Речные торговые дороги были удобными и сравнительно дешевыми. Канал был спроектирован М.Н. Бугайским, и предназначался он для того, чтобы доставлять камень и стройматериалы для строящегося храма Христа Спасителя в Москве, а также для доставки дров. В 1826 году начались строительные работы в верховьях реки Сестры. Созданы были плотина, водохранилище «Подсолнечное» (чаще именуемое озером Сенежским), на реках Сестре и Истре воздвигли шлюзы. На строительстве работали военнослужащие 16-й дивизии и три тысячи крепостных крестьян. К 1844 году было израсходовано 2,5 миллиона рублей серебром и выполнена половина намеченного, но в 1844 году началось строительство Николаевской (Октябрьской) железной дороги. Строительство железной дороги сделало, с экономической точки зрения, строительство канала бесперспективным – грузоперевозки в большей степени пошли по железной дороге. Работы были прекращены. Системой пользовались около десяти лет – в основном для сплава леса. В январе 1860 года ее закрыли. К идее строительства канала Москва – Волга вернулись в начале ХХ века. К этому времени Москва стала крупнейшим промышленным городом с населением свыше 1,5 млн человек. Питьевой воды рек, протекающих через Москву и около нее, не хватало для снабжения ею большого города. Перед Городской Думой встал вопрос о новых источниках водоснабжения. Начались изыскательские и проектные работы, но Октябрьская революция 1917 года и последовавшая затем Гражданская война не позволили продолжать работу, проблема осталась неразрешенной. В 1925 году к этой проблеме вернулись, вновь возобновились изыскания. Далее см. http://nasledie.dubna.ru/item.asp?idcategory=25&id=25&iditem=66&idparent=24

-

Поиграем в фотозагадки?

-

Поиграем в фотозагадки?

Его лишили чинов и дворянства и в оковах сослали в Сибирь. В книге он писал о новом городе и памятнике … (тому, кому первому…)

-

Поиграем в фотозагадки?

-

Поиграем в фотозагадки?

Нет... :stop:

-

Поиграем в фотозагадки?

... разматывайте клубок дальше... :read:

-

Поиграем в фотозагадки?

Из варяг в персы... Боюсь сболтнуть чего-нибудь лишнего, историки заклюют... (ничего не вижу ничего не слышу ничего никому не скажу) Вот обнаружил кое-какие бумаги, фотографии, схемы, картины: Царю, государю... (т)... бьет челом холоп твой Енисейского острогу сынишко боярской Ивашко Похабов. В прошлом, государь, во 152 году по указу отца твоего государева блаженные памяти великого государя... (т)... посылал меня холопа твоего из Енисейского острогу воевода Осип Аничков на вашу государеву службу в Братцкой острог для твоего государева ясачного збору и для прииску новых землиц… Да посылал я, холоп твой, служилых людей Федку Годарина с товарыщи 14 человек приискивать людей, которые тебе государю ясаку не платят, по Байкалу озеру к Селенге реке, и нашли они на Погромной речке людей и с теми людьми у них бой был и взяли у них на том бою мужика да 7 человек женок и робят да мяхкой рухляди взяли у них 34 соболя и тот они ясырь и соболи в Култутцкий острог ко мне привезли… Не знаю, имеют ли они какое-либо отношение друг к другу. Вся надежда на экспертов...

-

Поиграем в фотозагадки?

Татьяна, поздравляю, Вы начали вторую тысячу сообщений по этой теме! :excl:

-

Поиграем в фотозагадки?

Каждый может войти в интернет... Но не каждый может найти такое! Татьяна**А, у вас талант исследователя! Я восхищён! Думаю, чтобы такое придумать, на что я не знаю ответа... Вдруг Вы его найдете или найдёте какую-нибудь интересную версию ответа... :rolleyes: БИБЛИЯ. Третья книга Царств, глава 10. http://bibleonline.ru/bible/rus/11/10/ 1. Царица Савская, услышав о славе Соломона во имя Господа, пришла испытать его загадками. 2. И пришла она в Иерусалим с весьма большим богатством: верблюды навьючены были благовониями и великим множеством золота и драгоценными камнями; и пришла к Соломону и беседовала с ним обо всем, что было у нее на сердце. 3. И объяснил ей Соломон все слова ее, и не было ничего незнакомого царю, чего бы он не изъяснил ей. 4. И увидела царица Савская всю мудрость Соломона и дом, который он построил, 5-20 … 21. И все сосуды для питья у царя Соломона были золотые, и все сосуды в доме из Ливанского дерева были из чистого золота; из серебра ничего не было, потому что серебро во дни Соломоновы считалось ни за что; 22. ибо у царя был на море Фарсисский корабль с кораблем Хирамовым; в три года раз приходил Фарсисский корабль, привозивший золото и серебро, и слоновую кость, и обезьян, и павлинов. 23. Царь Соломон превосходил всех царей земли богатством и мудростью. Очень непонятно происхождение слова обезьяна в русском языке. Про обезьян упоминается в библии! И вдруг, Афанасий Никитин «…упомянул экзотических животных – змей и обезьян…»!? Вот что у соседних стран: Латынь – cercops Английский – monkey Немецкий – Affe Французский – singe Итальянский – scimmia (см. примечание ) Испанский – mono Азербайджанский – meymun Грузинский – მაიმუნი (на латинице - maimuni) Арабскай – قرد {звучит: кырд} Амянский – տնազ անել (на латинице - tnaz anel) Греческий – μαϊμού Турецкий – maymun Болгарский – маймуна Польский – małpa Венгерский – majom Румынский – maimuţă Чешский – opice Украинский – мавпа Белорусский – малпа Литовский - beždžionė Хинди – (на латинице Bandara) Персидский – میمون (Google не может произнести это слово!). В Википедии есть статья «обезьяна». Происходит от др.-русск. обезьяна (Афан. Никит.); заимств. из турецкого!? (см. выше maymun), от перс. abuzine «обезьяна». Другие варианты не рассматриваются. Я слышал такую версию, что это искаженное французское слово "смешной", amusant →амуза:н→обезан→обезьяна. Подобные примеры в русском языке есть: mon cher ami →мо:н шерами→шерамыга→шарамыга. Татьяна**А, а Вы что думаете об этом странном слове (обезьяна)? Примечание: шимми – модный танец 20-х годов 20 века. Шимми — это самый модный танец, К нам его завёз американец, А придумал шимми сумасшедший, говорят! Правильно про это нам сказали: Шимми раньше дикари плясали, А теперь танцует в каждом зале весь Париж... (Имре Кальман, «Баядера») Кому за … лет, посмотрите Гликерию Богданову-Чеснокову «Частица чёрта в нас», только до конца! http://www.youtube.com/watch?v=kp1Hzm803q0&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=Xl06NffV3b0&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=tGcvRIXWeco&feature=related

-

Поиграем в фотозагадки?

АФОРИЗМЫ ТИРУКУРАЛА ОТРЕДАКТИРОВАННЫЕ Л.Н.ТОЛСТЫМ Афоризмы "Тирукурала", отредактированные Л.Н.Толстым и вошедшие в его сборники "Путь жизни" и "Круг чтения". * * * Пусть не думают, что для души есть другое рождение помимо познания истинного существа. Те, кто вступил на этот путь, уже не возвращаются. То, от чего человек отказался, не может причинить ему страдания. Тот, кто уничтожил в себе гордость, говорящую "я", "мое", тот перешел в высший мир. Не делать зла даже врагам - в этом главная добродетель. Наверное погибает тот, кто обдумывает погибель другого. Не делай зла. Бедность не может служить оправданием зла. Если будешь делать зло, станешь еще беднее. Люди могут избежать последствий злобы своих врагов, но никогда не избегнут последствий своих грехов. Эта тень будет следовать по пятам их до тех пор, пока не погубит их. Пусть не делает зла другому тот, кто не хочет того, чтобы печали преследовали его. Если человек любит себя, пусть он не делает зла, как бы мало оно ни было. Какая цена глазам, в которых нет доброты? Доброта есть истинное богатство. Собственностью владеют и добрые и злые. Стой на истинном пути, соображай и будь добр; хотя бы ты и изучил правила всех религиозных учений, только доброта даст тебе благо. Тот, в душе которого живет доброта, никогда не вступит в область мрака и печали. Никакое зло не постигнет того, кто добр и служит всем существам. Душа не живет в теле как в доме, а живет в нем как в временном прибежище. Решение безгрешного состоит в том, чтобы не причинять печали другим, хотя бы он мог через это и получить великую выгоду. Решение безгрешного в том, чтобы не делать зла тем, кто сделал ему зло. Если человек заставит страдать даже тех, которые без причины ненавидят его, он в конце концов будет иметь неустранимую печаль. Наказание делающим зло состоит в том, чтобы сделанным им великим добром заставить их устыдиться своих дел. Какая польза в учености того, кто не старается избавить от страданий своего ближнего столько же, как и самого себя? Если человек поутру хочет сделать зло другому, ввечеру зло посетит его.

-

Поиграем в фотозагадки?

Мы просто играем. Это всё-таки не клуб историков... В основе загадки - рядовая публикация, я думаю не историка, это личное мнение автора публикации см. http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-27571/ :party: Мне перед историками очень неудобно, особенно за эти "исторические" намёки:

-

Поиграем в фотозагадки?

Да. См. http://tirukkural.narod.ru/txt.htm