Весь контент Кудрик

-

Калининград. Майские каникулы в Янтарном крае

В Калининграде особенно чувствуется, что раньше здесь жили рыцари. Мирно, но обособленно. Пока король Фридрих не объединил их замки в один город с помощью мостов. В Калининграде семь мостов. Самый молодой мост — Медовый. По одной из версий, член городской ратуши оплатил за его постройку именно бочками меда. Мост когда-то был разводным, сейчас остался только подъемный механизм, а сам мост используется как пешеходный. Здесь любители загадать желание, а также влюбленные оставляют замки и ленточки. На его ограждении недавно «поселился» новый забавный обитатель – Хомлин. Говорят, что дедушка хомлин любит пить чай с травами и никогда не грустит. Для тех, кто пройдет по мосту он будет приносить добро и счастье. Напротив, через дорогу от Медового моста располагается новое здание синагоги. До войны на этом же месте находилась главная синагога Кенигсберга. Она была разрушена нацистами во время Хрустальной ночи 1938 года. Новое здание строилось по образцу исторической синагоги и во многом повторяет ее внешний облик. Совсем рядом – Деревянный мост. Небольшой автомобильный мост через реку Преголю соединяет южный и северный концы Октябрьской улицы. Называется он Деревянный, или Дровяной. Первый мост между Альтштадтом и Ломзе был построен в самом начале 15-го века. Происхождение его названия простое: мост был сделан из дерева. Таким он простоял до начала прошлого столетия, когда его заменили каменным разводным мостом, но прежнее название сохранилось. На Деревянном мосту находилась памятная доска с выдержками из «Прусской хроники» об истории Тевтонского ордена и древней Пруссии. Еще один интересный мост в центре города – Юбилейный мост. Этот пешеходный разводной мост резер реку Преголю построили к 750-летнему юбилею города. Отсюда и название. Мост построен на опорах разрушенного во время войны Императорского моста и соединяет улицы Октябрьскую и Эпроновскую. Мост входит в состав комплекса Рыбная деревня. Автор проекта моста — архитектор Александр Башин Из общего вида выбиваются стандартные советские дома. Поэтому мне все же больше нравилось гулять с видом на зеленый остров Канта с его цветущими каштанами. Проходя между двумя старинными мостами, Деревянным и Медовым, стоит вспомнить о старой загадке. Называется она «Задача о семи мостах Кёнигсберга». Суть ее такова: можно ли пройти по всем городским мостам, коих в ту пору было всего семь, при этом не пройдя ни по одному из них дважды? Многие пытались разрешить эту задачу. Чертили схемы, вышагивали по мостам, и не единожды, но все было напрасно. В первой половине 18-го века «Задача о семи мостах» заинтересовала российского математика Леонарда Эйлера. «Для решения недостаточны ни геометрия, ни алгебра, ни комбинаторское искусство», - так писал он своему коллеге, итальянскому математику и инженеру... В конце концов, выстроив сложнейший алгоритм, Эйлер получил отрицательный ответ. Пройти по всем мостам лишь по одному разу и, описав круг, вернуться в исходную точку, оказалось невозможным. Но был еще один человек, которому удалось решить задачу о семи мостах. Это германский император, король Пруссии Вильгельм I. Он отличался простотой мышления и даже недалекостью. Хотя задача по определению была нерешаема, кайзер издал указ, по которому было велено берега Преголи соединить с островом Ломзе еще одним мостом.

-

Калининград. Майские каникулы в Янтарном крае

Рыбная или Рыбацкая деревня в Калининграде — это новый квартал, построенный на набережной Преголи в стиле немецкого средневекового города. Она расположена на Октябрьской улице от Медового моста до Высокого моста. Считается, что раньше на этом месте был расположен Рыбный рынок, что и дало название современному кварталу. Здесь находятся гостиницы, рестораны, кафе, сувенирные лавки, деловые и административные центры, спортивно-развлекательный центр «Гребной клуб». В башне Маяк расположен ресторан «Мадам Буше», музей стекла и смотровая площадка с видом на город. От причала отходят прогулочные теплоходы и катера.

-

Калининград. Майские каникулы в Янтарном крае

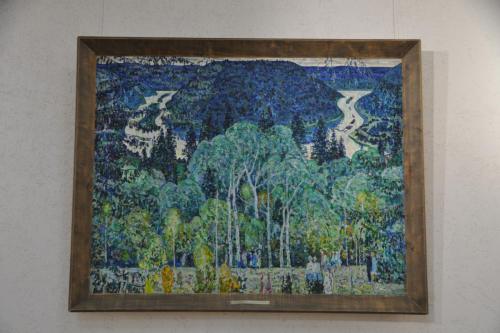

На западной стороне острова прямо под открытым небом располагается своеобразный музей – Парк скульптур. Его создание приходится на 1984 год. Вся коллекция состоит на сегодня из 30 объектов. Тут можно найти скульптуры и постаменты видных деятелей культурной сферы, политики. Это знаменитые писатели, поэты, композиторы, музыканты. Общая тема таких изваяний – «Человек и мир». Кроме скульптурной экспозиции увлекательной прогулка по парку будет также и благодаря растениям. Здесь произрастают около 1030 видов деревьев, кустарников, цветов. Какие-то из них росли здесь всегда. Они являются родным составляющим балтийского ареала. А другие растения были завезены, адаптированы и размножены здесь искусственно. Остров очень зеленый, впрочем также как и весь Калининград. А в мае зелень так девственно чиста! Здесь имеется и памятник Петру Первому - как известно именно он прорубил окно в Европу. Музей изобразительного искусства, лучший на него обзор как раз с острова Канта. Можно ознакомится и с историей города на импровизированной выставке. Но самый лучший вид на остров Канта с эстакадного моста.

-

Калининград. Майские каникулы в Янтарном крае

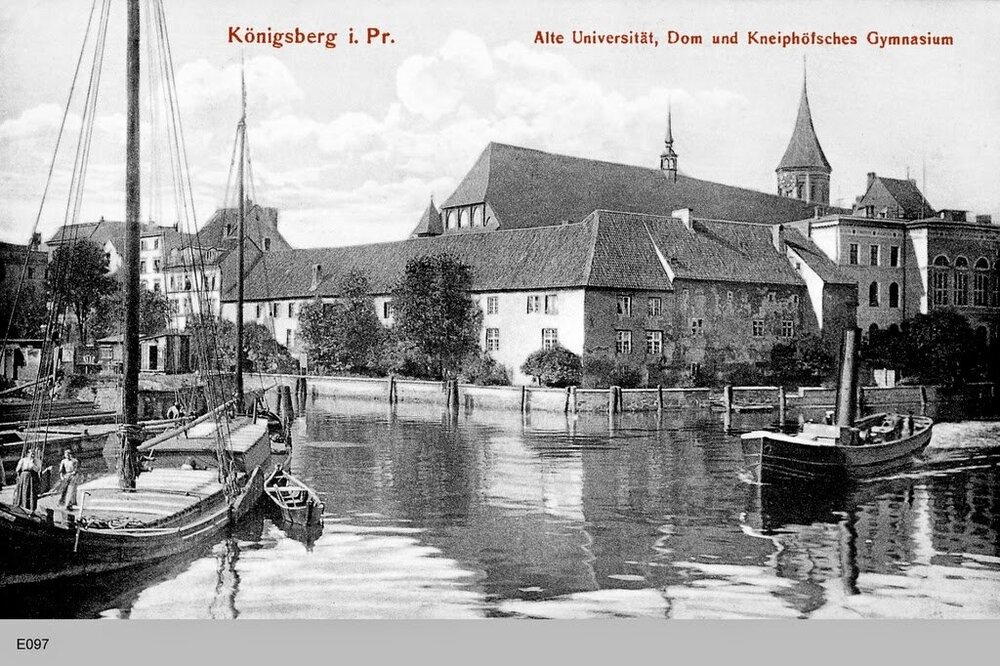

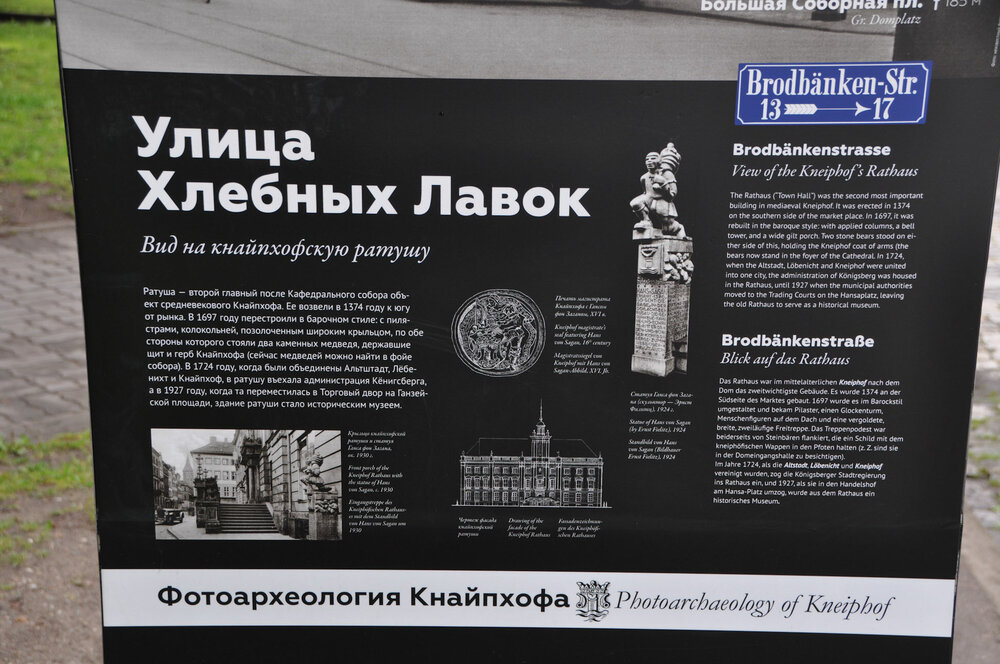

Визитная карточка и главная достопримечательность Калининграда. Собор, у стены которого погребён Иммануил Кант, расположен в бывшем историческом районе Калининграда Кнайпхофе. В августе 1944 года, после налетов 600 бомбардировщиков английской авиации, остров Кнайпхоф был практически разрушен. В огне от бомбежки сгорел и Кафедральный собор. В руинах он простоял почти 50 лет, и только в начале 90-х годов началось его постепенное восстановление. Оплаканный и воспетый музами, впитавший в себя дух столетий, Кафедральный собор сегодня, как и в прежние времена, является символом города, олицетворением мастеров, вернувших ему жизнь. Он связывает эпохи и народы. Собор, построенный в стиле балтийской готики, является одним из немногих готических сооружений в России. В настоящее время службы в соборе не проводятся, здание используется для размещения музейных экспозиций и концертов. Действуют евангелическая и православная часовни. Остров Канта – во времена Кенингсберга жизнь здесь кипела. Когда-то остров имел другое название, немецкое, присущее народам Пруссии – Кнайпхоф (а еще ранее – Фогтсвердер, «речной остров»). Участок суши появился среди пресной воды благодаря рукавам, разлившейся реки Прегель. Из-за удобного территориально-географического расположения остров Канта всегда развивался как центр торговых транспортных водных связей. С сушей он соединен мостами, что дает перспективы не только судоходству, но и торговым отношениям, реализуемым по суше. И для нас этот остров стал магнитом, почти каждый день мы прогуливались в этом районе Калининграда. Эммануил Кант прославился родоначальником немецкой классической философии времен между романтизмом и эпохой Просвещения. Почитатели его трудов часто любят приезжать на остров, чтобы посетить могилу ученого. Они относятся к этому месту, как святыне, а к путешествию на о. Канта, как к паломничеству. Могила обустроена возле одной из стен Кафедрального собора.

-

Калининград. Майские каникулы в Янтарном крае

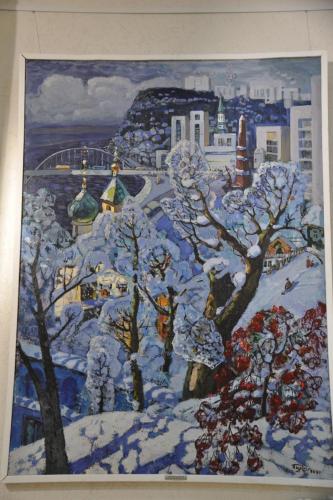

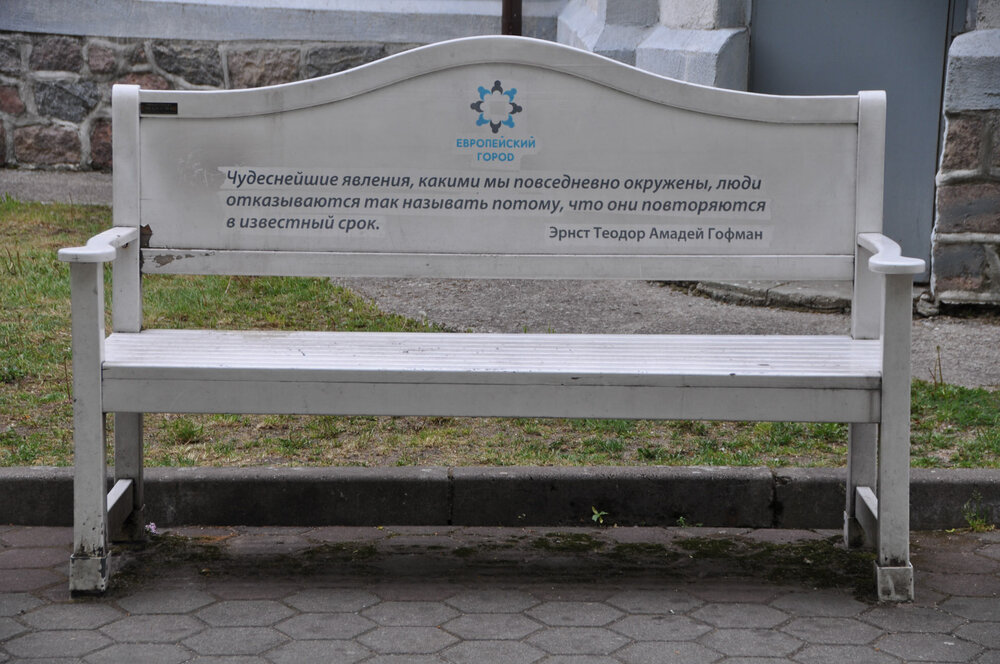

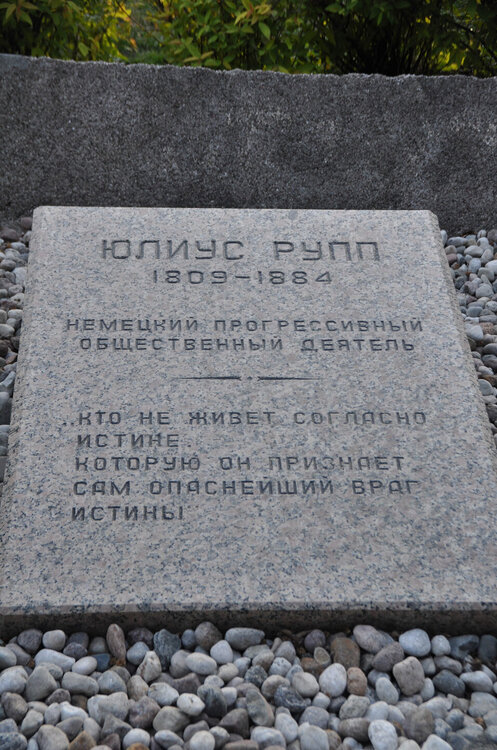

Город расположен на реке Преголи, недалеко от ее устья. Преголи впадает в Калининградский залив Балтийского моря. По городу сразу видно, что когда-то это была немецкая земля. Немецкие дома видны сразу — это небольшие строения, невысокие, аккуратные в основном с красного кирпича. Калининград — это необычный город с необыкновенными достопримечательностями. Большинство достопримечательностей Калининграда – исторические памятники разных эпох. Застройка некоторых районов города и вправду нетипичная для российских городов, связано это с богатой историей города, и с тех далеких времен в городе сохранилось немало архитектурных достопримечательностей. К таковым, в частности, относится топовая «семерка», а именно: Бранденбургские, Королевские и Закхаймские ворота; Кафедральный собор; Кирха Святого семейства и Кройцкирха; Музей «Фридландские ворота», музей янтаря, и музей мирового океана; Калининградская художественная галерея; Форты Калининграда; Порт Калининград. Самые знаменитые жители города — философ и ученый Иммануил Кант (умер в Кенигсберге) и сказочник Эрнст Теодор Вильгельм Гофман (родился в Кенигсберге). По городу разбросано много скамеек с изречениями знаменитых горожан Кенингсберга. И Кант продолжает "жить" даже в Калининграде.

-

Калининград. Майские каникулы в Янтарном крае

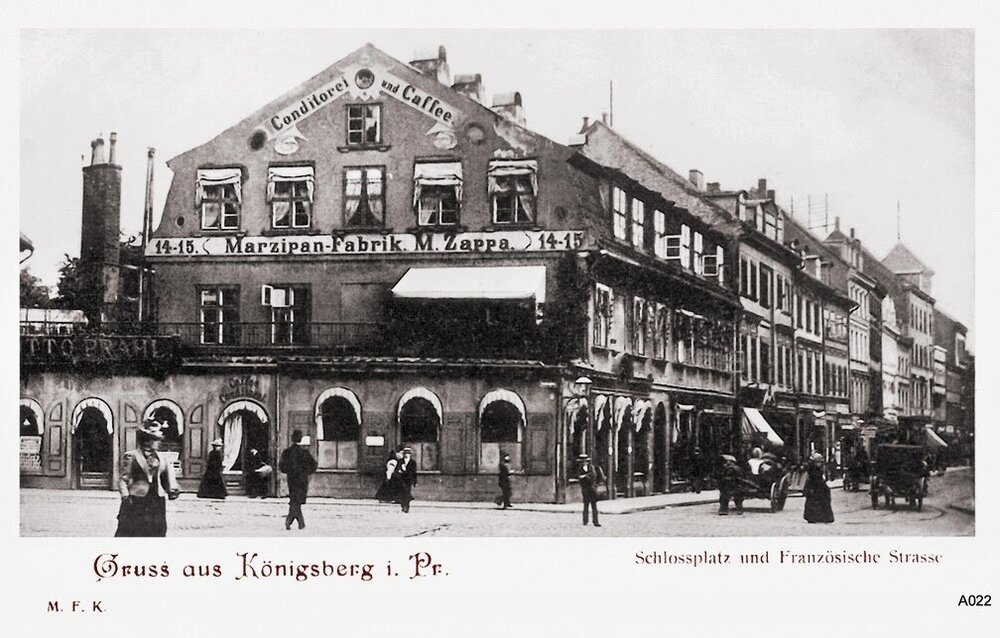

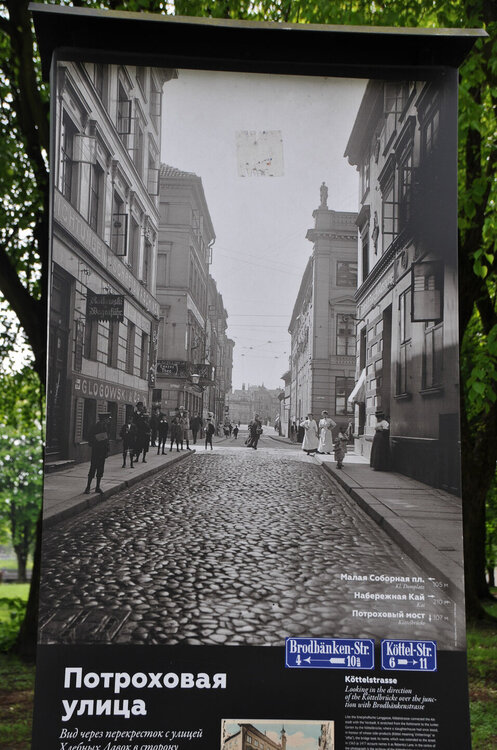

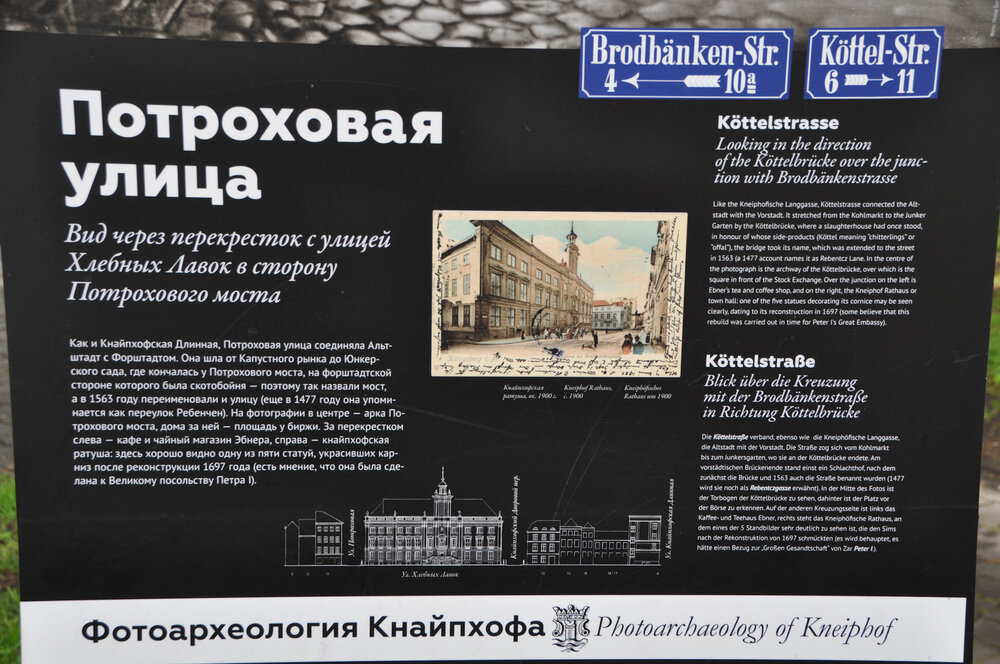

Кенингсберг - Калиниград Калининград — это самый немецкий город России, а также янтарная столица мира. У этого города богатая и трагичная история. Длительное время он был административным центром Восточной Пруссии. Его основание датируется 1255 годом, когда рыцарями Тевтонского ордена на возвышенности была заложена крепость Кенигсберг (в переводе с немецкого – Королевская гора). Именно крепость дала название городу, раскинувшему у его стен и стала его ядром. Впоследствии крепость постепенно превратилась в Королевский или Кенигсбергский замок. Именно здесь проходила коронация всех прусских королей, в том числе Фридриха Великого и Вильгельма I — первого императора Германии. К России город впервые перешел после победы русских солдат в Семилетней войне в 1758 году. Однако, спустя три года, земли вернул Прусскому королевству, взошедший на престол Петр III. И лишь после Великой Отечественной войны, когда часть немецкой территории была отдана СССР, Кенигсберг вновь стал российским 17 октября 1945 года. В 1946 году появилось его новое название – Калининград. Очень жаль, что Вторая Мировая война стерла с лица земли Старый город Кенингсберга, и мы никогда не увидим его очаровательных улочек. Остались лишь фотографии. Но и то, что осталось в этом удивительном городе достойно для посещения Калининграда.

-

Калининград. Майские каникулы в Янтарном крае

Идея съездить в Калининград возникла одним морозных январским вечером, когда я обессиленная возвращалась домой с работы. Чем больше я обдумывала эту идею, тем выше поднимался мой дух. Новогодние каникулы 2019 года я провела в офисе и так устала, что хотелось праздника. Дожить до мая помогла подготовка к поездке. Первоначально я собиралась дней на 5-6, потом ко мне решила присоединиться моя подруга и вечный спутник по турам – Жанна. В итоге мы провели в Калининградской области 9 дней. Раз десять я меняла план нашей программы, Жанна надо мной посмеивалась) Строить планы и потом их менять – это я люблю! За годы дружбы она к этому привыкла. В интернете я нашла самую популярную тур.фирму Калининграда и еще из дома заказала и оплатила несколько экскурсий. Многое, конечно, планировала посетить самостоятельно. Из экскурсий мы выбрали: обзорную по Калининграду, Куршская коса, по следам Янтарной комнаты с посещением п.Янтарный и г.Балтийск, Рыцарские замки Восточной Пруссии. А в приморские городки Светлогорск и Зеленоградск съездили самостоятельно на электричке. Несколько дней потратили на прогулки по самому Калининграду. Этот балтийский город западной части нашей России нам очень понравился. В мае с цветущими каштанами и сиренью Калининград прекрасен! Жили мы в квартире недалеко от центра. В наших апартаментах было все необходимое – кухня с посудой, холодильник, стиральная машина (оказывается это такое счастье - везти домой чемодан с чистыми вещами). Я люблю готовить и питались мы в нашей квартирке, ужины в четыре руки готовили быстро. В кафе ели только во время выездных экскурсий. Рыба здесь всегда свежая и очень вкусная, море то под боком. Никогда не думала, что камбала и судак – это отличная замена дорогой красной рыбе. Как вечером мы с Жанной решили посчитать количество рыбы в нашем холодильнике, и насчитала 9 видов от сырой до копченной и сушенной. Это счастье!

-

Запрос списка отелей

Уважаемый ТТВ.Пришлите и мне список отелей по маршруту 8MSK Магия балтийских столиц от 07.12.19. Спасибо

-

Запрос списка отелей

Здравствуйте! Прошу выслать список отелей по туру 3LM «Отдых на Лигурийской Ривьере» с 10.07.2019 (повторно). Так и не получила его.

-

Запрос списка отелей

Здравствуйте! Прошу выслать список отелей по туру 3LM «Отдых на Лигурийской Ривьере» с 10.07.2019.

-

Запрос списка отелей

Добрый день. Пришлите, пожалуйста, список отелей по туру 9SM с 11.09.2018.

-

Запрос списка отелей

Вышлите, пожалуйста, список отелей по маршруту 3DG с 12.04.18г. Спасибо.

-

Запрос списка отелей

Добрый день. Прошу выслать список отелей по туру 7SB с 09.09.2017г.

-

Запрос списка отелей

Добрый день, уважаемый ТТВ! Прошу выслать список отелей по туру 4SB Сербия-Босния-Черногория с 19.04.2017 г. Заранее спасибо.

-

Запрос списка отелей

Добрый день. Пришлите мне тоже, пожалуйста, список отелей по туру GA1 с 11.09.2015.

-

Запрос списка отелей

Добрый вечер! Пришлите мне тоже, пожалуйста, список отелей по туру GA1 с 11.09.2015.

-

Что можно посмотреть в России

Прогулки по Уфе. Часть 8. Продолжение Противоположную сторону улицы Гоголя украшает особняк М. А. Лаптева (д. 27), уфимского лесопромышленника и купца, владельца нескольких городских бань. Здание построено в 1912–1913 гг. по проекту самарского архитектора А. Щербачева. К особняку примыкал черный двор с одноэтажными службами, баня и сад с бассейном. Архитекторы относят стиль здания к модернизированному ренессансу. В 1917 г. в особняке находился штаб Красной гвардии под руководством М. С. Кадомцева. В 1919 г. здесь открылся художественный музей. Он был основан по инициативе и при содействии выдающегося русского художника Михаила Васильевича Нестерова. Планы открыть художественный музей в Уфе Нестеров вынашивал долгие десятилетия. По совместному плану М. Нестерова и уфимского губернатора Александра Степановича Ключарева, музей первоначально предполагалось разместить в строящемся Аксаковском народном доме. Но помешали война и революция. Аксаковский дом был достроен не до конца. 5 января 1920 г. в особняке, ранее принадлежавшем М. А. Лаптеву, открылась первая экспозиция. Первое название музея – Уфимский художественный пролетарский музей Октябрьской революции. Основой коллекции стало собрание картин Нестерова, преподнесенное в дар городу в 1913 г. – тридцать работ кисти Нестерова и картины русских художников – И. Левитана, А. Саврасова, И. Репина, И. Шишкина, К. Коровина, М. Врубеля, А. Головина и других, всего сто одно произведение. Собрание работ Нестерова пополнялось поступлениями от автора в 1927 и 1937 гг. от его семьи и родственников. В музее шесть отделов, живопись русская и иностранная, скульптура русская и иностранная, гравюры и прикладное искусство. Для туриста интересна будет стена второго зала, отданная уфимским художникам (Блюменталь, Бурлюк, Девлеткильдеев, Лежнев, Петухов, Протопопов, Тюлькин, Черкашенинов и др.). В этой же второй зале мебель под голубым шелком в стиле ампир. В третьей зале – иностранного искусства – небольшая коллекция заграничного фарфора (сакс, севр, веджвут). Очень маленькие собрания картин французских, итальянских и голландских художников. В четвертой зале собрание русского фарфора, хрусталя, вышивок и старинной иконописи. При музее – библиотека по искусству, всего пять тысяч томов. Есть отделение русских рукописных книг». В 1954 г. музею присвоено имя М. В. Нестерова. Сегодня фонд музея составляет свыше восьми тысяч экспонатов. В коллекции музея – гравюры, в том числе Рембрандта, полотна западноевропейских художников произведения русского и советского изобразительного искусства XVI–XX вв., мелкая пластика, европейский и восточный фарфор. В разделе современного искусства много работ уфимских художников разных поколений – А. Тюлькина, А. Лежнева, К. Девлеткильдеева, Т. Нечаевой, Р. Нурмухаметова, А. Ситдиковой, Б. Домашникова, А. Лутфуллина, А. Бурзянцева, Б. Фузеева, З. Басырова, Э. Саитова, С. Краснова, У. Мухаметшина, К. Губайдуллина, З. Гаянова, Н. Латфуллина, М. Давлетбаева, В. Кузнецовой и других. Официальный сайт музея: http://museum-nesterov.ru/ Так получилось, что музей Нестерова я посетила впервые в этом году. В детстве нас почему-то не водили, а самостоятельно сходить все никак не удавалось. Начав писать очерки по Уфе, мне стало стыдно, что я побывавшая трижды в Лувре, дважды в музее Прадо, в Эрмитаже, в галерее Уффицы, в пинакотеке старых мастеров в Дрездене и многих других европейских художественных музеях, даже в музее Радищева в Саратове мне довелось побывать во время поездки к родственникам. Музей мне понравился. Во время моего посещения здесь проходили выставки «Дань миру. Россия-Китай-Монголия» и «Образ Востока в русском искусстве первой половины XX века». Конечно, я не увидела всю постоянную коллекцию, но у меня появилось жгучее желание вернуться сюда. Я была в музее сразу после окончания саммитов ШОС и БРИКС 11.07.2015г., встретила много иностранцев и гостей Уфы. Билет стоит для россиян – 150 руб., для иностранцев – 190 руб. (передо мной кассир как раз продала билет одному англичанину), а для волонтеров саммитов вход был бесплатным (группа китайцев зашла в музей вместе со мной). В фойе продаются книги о музее, о Нестерове и многие другие. Я купила себе книгу о музее за 200 руб., пополнила свою коллекцию музейных книг (по сравнению с европейскими цены прям смешные). Залов не много (это все-таки не Лувр), но наш музей достойный конкурент своих собратьев. В 1 и 2 залах - Древнерусское искусство XV-XIX вв. (иконы, потиры и др. предметы православного культа), Русское искусство XVIII - начала XX в. (В.А. Тропинин, И.К. Айвазовский, И.И. Шишкин, И.И. Левитан и др.); 3 зал – картины Нестерова; 4 и 5 залы – Выставка из Музеев России (Произведения крупнейших русских художников XIX - начала XX веков); 6, 7 и 8 залы – выставки «Дань миру» и «Россия-Китай-Монголия». На второй этаже в залах 9 и 10 представлены работы башкирских художников в разделе «Изобразительное искусство Республики Башкортостан»; в 11 и 12 залах – выставка «Образ Востока в русском искусстве первой половины XX века». Фотографировать без вспышки разрешают. Только вот на первом этаже в залах 1-8 мне разрешили сделать всего одну фотографию, на втором же этаже в залах 9-12 – никаких ограничений не было, фотографий я сделала много. Из всего увиденного особенно меня впечатлили картины Нестерова и вид Венеции Айвазовского, а также несколько картин с выставок – «Смотрины», «Безмятежность», фарфор Т.П. Нечаева. Картины башкирских художников: Рядом с музеем – двухэтажный деревянный дом Губе с мансардой, богато украшены традиционной резьбой фриз, карниз, наличники окон (ул. Гоголя, 33). Деревянная застройка улицы Гоголя: Среди достопримечательностей улицы Гоголя особое место занимает изящное здание в классическом стиле – филармония (д. 58). Изначально на этом месте стояло небольшое каменное двухэтажное строение, в котором находилась уфимская синагога, молельный дом евреев, исповедующих иудаизм. Евреи в Уфе появились с середины XIX в., их число быстро росло за счет торговцев, ростовщиков, аптекарей и мелких ремесленников. Для них печатались специальные календари с указанием праздников не только в христианском, от рождества Христова, летоисчислении, но и в иудейском – «от сотворения мира». Деревянная синагога в Уфе была построена в конце XIX в. (ул. Гоголя, 54). К 1915 г. на улице Гоголя, где селились многие еврейские семьи, возник целый внутриквартальный комплекс, состоявший из здания бывшей деревянной синагоги, перенесенной в глубь двора и переоборудованной под богадельню, здания еврейской школы и двухэтажной каменной синагоги. Синагогу закрыли в 1930 г., здание было передано НКВД. В 1931 г. началось кардинальное переустройство здания, которое стало называться «Клуб имени М. С. Погребинского» в честь руководителя НКВД БАССР. Еврейская община Уфы в это время организовала временный молельный дом в усадьбе коммерсанта Экивина (ул. Ленина, 63). В течение 1930-х гг. бывший молельный зал синагоги (помещение нынешнего центрального фойе) и соседний двухэтажный жилой дом кирпичного стиля были объединены в одно большое здание, как говорят архитекторы, весьма удачно. В 1939 г. перестроенное и расширенное здание занял Русский драматический театр. В соседних помещениях того же здания была организована государственная филармония, которая объединила хор, духовой оркестр, оркестр народных инструментов, коллектив передвижной оперетты, эстрадную бригаду, ансамбль кураистов и самый известный творческий коллектив филармонии – Башкирский государственный ансамбль народного танца под руководством Ф. А. Гаскарова. В 1941 г. в филармонии был организован литературно-музыкальный лекторий. В первых концертах принимали участие артисты Башкирского драматического и оперного театров А. Мубаряков, З. Бикбулатова, Г. Карамышев, Г. Тукаев, певцы Б. Валеева, Г. Хабибуллин, А. Сутягин, Д. Нурмухаметова. Расцвет национальной эстрады на сцене филармонии связан с творчеством Ф. Кудашевой, М. Галеевой, Б. Гайсина, С. Дильмухаметова, И. Смакова, С. Абдуллина, Р. Янбекова. В 1970 г. при филармонии создана хоровая капелла, в 1980-х гг. – джаз-группа «Дустар». Здесь активно работают фольклорная группа «Ядкар», эстрадная группа «Караван-Сарай» и другие. В 1982 г., в связи со строительством нового здания для Русского драматического театра, старое здания и оборудование (кресла и световая техника) театра были переданы на баланс Башкирской государственной филармонии. Официальный сайт: http://bashgf.ru/ На сегодняшний день филармония имеет два концертных зала: Малый, рассчитанный на 300 мест, и Большой зал на 633 места. В Малом зале исполняется камерная музыка, в 1987 г. здесь установлен орган, в Большом зале проходят концерты симфонической, хоровой, народной и эстрадной музыки. Масштабная реконструкция здания Башкирской государственной филармонии была проведена в 1986–1987 гг. по проекту уфимских архитекторов М. П. Мазина и Ю. А. Пацкова. В 1992 г. здание по ул. Гоголя в г. Уфе, в котором размещается Башгосфилармония было поставлено на государственную охрану республиканского значения как памятник архитектуры конца XIX в. Рядом с Филармонией расположен Бизнес-центр «Капитал», который занимает целый квартал между улицами Гоголя и К. Маркса.

-

Что можно посмотреть в России

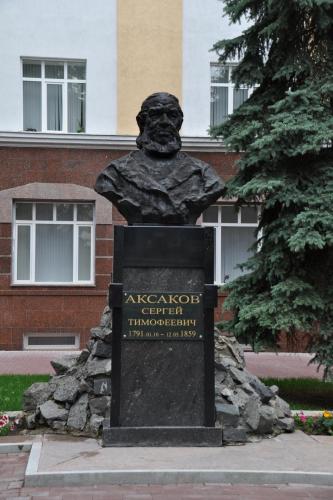

Прогулки по Уфе. Часть 8 Сегодня я расскажу вам о двух улицах старого центра Уфы – Пушкина и Гоголя. Улица Пушкина была образована в 1889г. решением городской думы из двух старинных уфимских улиц – Голубиной и почтовой. Вскоре у губернского краеведческого музея была посажена липовая аллея, которая вскоре была названа Пушкинской. В 1903 г. улица была вымощена бутовым камнем, был проведен водопровод, установлены уличные фонари. В конце 1940-х гг. к 150-летию юбилею со дня рождения поэта аллея была ограждена чугунной решёткой каслинского литья. Главный вход в аллею расположился со стороны улицы Ленина, при входе были установлены две кирпичные тумбы со светильниками, между которыми поставили бюст Пушкина. Самый интересный участок улицы тянется от советской площади и до улицы Гоголя. Про Советскую площадь я вам уже рассказывала, поэтому прогулку начнем от улицы Ленина. Пушкинская аллея От перекрестка берет начало первая городская аллея, Пушкинская, заложенная 1870-е гг. Именно тогда на южной стороне Верхнеторговой площади были высажены деревья и устроен общественный бульвар. Он имел вид парковой зоны, уфимцы называли это место обычно «аллейками», оно являлось местом народных гуляний. На ее территории в 1886 г. был открыт первый городской музей. Рядом с ним в 1959 г. был установлен памятник писателю и земляку С.Т. Аксакову работы скульптора Т.П. Нечаевой. Затяжная реконструкция Пушкинской аллеи, начатая два с половиной года назад, наконец, вошла в финальную стадию. Теперь здесь есть не только удобные и красивые скамейки, но и изящные фонари, а также стелы с названием на трёх языках. В 1949 г. в качестве элемента украшения городского сквера в адрес Уфимского горсовета поступил из Москвы бетонный бюст А. С. Пушкина работы скульптора В. Н. Домогацкого. Вскоре между светильниками со стороны ул. Ленина перед входом в липовую аллею и был установлен на постаменте бюст А. С. Пушкина, раскрашенный серебряной краской. Во второй половине 1970-х гг. бюст Пушкина был перенесен и установлен перед Домом актера, покрашен в черный цвет. В настоящий момент он снова поменял месторасположения, во время моей прогулки я нашла бюст поэта в Пушкинской аллее: На противоположной стороне расположен Дом актера. Дом актера был построен в 1968–1969 гг. по проекту архитекторов Ю. Пацкова и С. Семенова (ул. Пушкина, 94). Сегодня здесь размещается творческое объединение работников театра – Союз театральных деятелей РБ, учрежденный в 1986 г. В 2004–2005 гг. к первому этажу было пристроено большое кафе – «Лидо» на Пушкина». К Дому актера примыкают дома Базилевских – два двухэтажных каменных дома с пристроями, исторические и архитектурные памятники, ныне корпуса Научно-исследовательского института глазных болезней (ул. Пушкина, 90 и 92). Дом И. Ф. Базилевского в Уфе – красивое историческое здание, памятник архитектуры регионального значения. Построен в 1878 году для семьи знаменитого помещика, золотодобытчика и благотворителя И. Ф. Базилевского, внесшего большой вклад в развитие города. В начале XX века хозяином особняка был нотариус Боголюбов, а после революции 1917 году здесь открылась глазная лечебница. Сегодня в доме Базилевского, как и в соседнем здании, размещается Уфимский институт глазных болезней. Недавно отреставрированное здание радует прохожих своим великолепным видом, сохранившим свой исторический облик до наших дней. Двухэтажный дом представляет собой прямоугольный объем, выдержанный в строгом классическом стиле. Из общей лаконичной композиции главного фасада выделяется его центральная часть с большими арочными окнами второго этажа, декорированными лепниной. Однако, несмотря на свой скромный вид, особняк привлекает к себе внимание. Гармоничное сочетание голубого и белого окраса придает дому некую легкость и воздушность. С левой стороны к зданию примыкают парадные кованые ворота, украшенные причудливым ажурным орнаментом в виде виноградной лозы. За перекрестком Пушкина – К. Маркса на четной стороне выделяется особняк П. И. Костерина (ул. Пушкина, 86, К. Маркса, 11). Костерина дом, иначе – дом П.И. Костерина и С. А. Черникова. Богатый самарский хлеботорговец Павел Иванович Костерин, приехавший в Уфу в начале 1890-х гг., стал членом попечительского совета Коммерческого училища и Торговой школы, а также членом Уфимского биржевого комитета. Архитектурный памятник, образец «изобразительного модерна» - сложное объемно-планировочное решение, многофасадность, сочетание художественной обработки конструкций с характерным растительным орнаментом. Построен в 1907 г. по проекту самарского архитектора А. Щербачева на Александровской улице (ныне Пушкина, 86). Здание имеет два входа, композиция здания обусловливается его угловым местоположением. Главное значение на фасаде имеет угол здания с богатым завершением в виде мансарды. Фасад имеет оригинальный декор, балконы снабжены ажурными коваными решетками ограждений. В 1919 г. в здании размещался политотдел 25-й стрелковой дивизии под командованием В.И. Чапаева. В 1958 г. на здании установлена мраморная мемориальная доска. Реставрация дома проведена в 1985 г., повторно – в 2006 г., сегодня здесь размещается Республиканская таможня. Перейдем на нечетную сторону. Угловой каменный одноэтажный дом Е. Коншина постройки второй половины XIX в. (ул. К. Маркса, 81) в настоящее время находится на реконструкции. В 1934–1936 гг. построен следующий в квартале Дом спиртотреста (ул. Пушкина, 79), где в годы Великой Отечественной войны размещался Президиум академии наук Украины – об этом свидетельствует мемориальная табличка на здании. Дом спиртотреста в начале Великой Отечественной войны стал центром научных оборонных исследований. В здании работал научно-технический комитет содействия обороне во главе с президентом академиком А. А. Богомольцем, имевший пять исследовательских секций: стратегического сырья, техническую, физико-химическую, медикобиологическую и секцию общественных наук. Если заглянуть в один из двориков, то еще можно увидеть вот такие старые деревянные домишки: Улица Гоголя Улица Гоголя улица имела первоначальное название – Ханыковская, в честь Оренбургского губернатора Якова Владимировича Ханыкова (1818–1862), известного географа, картографа. В ноябре 1901 г. улица была переименована в Гоголевскую в честь классика русской литературы XIX в. Николая Васильевича Гоголя (1809–1852). Дом №28 по улице Гоголя – деревянный, одноэтажный, с резными наличниками дом-музей Мажита Гафури. Музей открыт в 1948 г. в доме постройки 1900-х гг., который был подарен М. Гафури правительством республики в связи с его юбилеем и присвоением ему звания народного поэта Башкирии (1923). В этом доме писатель прожил с 1923 по 1934 г. В квартале от Заки Валиди до Пушкина много деревянных домов, представляющих исторический и архитектурный интерес. Среди них выделяются три дома усадьбы В. В. Пискунова – южный и северный постройки 1890 г., а также главный дом усадьбы Пискуновых постройки начала XX в., стоящий во дворе. На четной стороне улицы внимание привлекает деревянный двухэтажный доходный дом Н. И. Гурылева постройки 1911 г. с антресолями и большой открытой террасой второго этажа на заднем фасаде (д. 22). Усадьба уфимского мещанина Гурылева и его родственников включает одноэтажный и двухэтажный деревянные дома, которые изучены историком П. Егоровым как образцы самобытного деревянного зодчества. Боковые фасады имеют спаренные окна, объединенные общим наличником. Окна западного фасада главного дома украшены резными наличниками, в орнаменте которых использованы плетеночные узоры вятских мотивов, а также треугольными фронтонами и подоконными досками. Здание украшает аттик над входом и на крыше, элемент модерна. Тес, пилястры, наличники окон, аттик над входом имеют «каменный» декор. Двухэтажное здание в кирпичном стиле – дом И. И. Талова постройки конца XIX – начала XX в. (д. 34). В нем в начале XX в. размещалась частная женская гимназия С. П. Хитровской. В советское время здание и пристрой к нему занимал Институт усовершенствования учителей. Ныне в нем находится музей Истории народного образования и другие учреждения. Дом Талова соединяется пристроем, выдержанным в том же кирпичном стиле, с элитным жилым комплексом «Тихий центр» (д. 36). Он возведен в 2000–2001 гг., состоит из нескольких зданий разной этажности, в декорировании которых широко использована фигурная кирпичная кладка, русты, башенки и другие элементы классического кирпичного стиля. Лицевые здания, выходящие на улицу Гоголя и примыкающие аркой к старым постройкам, по стилистике продолжают архитектуру здания бывшей частной Хитровской гимназии. Архитектурный комплекс органично вписался в этот отрезок улицы, имеющий большой исторический фон, служит образцом вдумчивого подхода к строительству в старой части города, демонстрирует, как новые жилые здания могут гармонировать с памятниками культурного наследия.

-

Что можно посмотреть в России

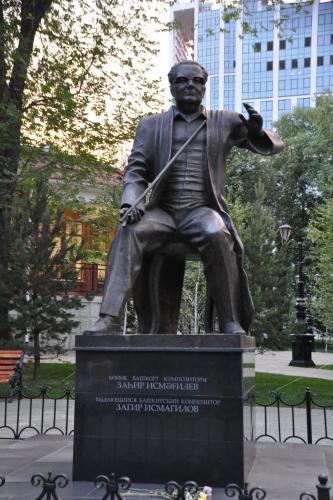

Прогулки по Уфе. Часть 7. Продолжение Из парка Аксакова мы выйдем через боковой вход на улицу Новомостовая и снова вернемся по улице Заки Валиди на ул.Цюрупа. Квартал, ограниченный современными улицами Цюрупы, Заки Валиди, Матросова и Тукаева, до революции был известен как Софьин, или Театральный сад. Общественный сад был устроен в 1860-е гг. в соседнем с домом губернатора квартале, а назван так по имени Софьи Александровны, жены Григория Сергеевича Аксакова, уфимского губернатора в 1861–1867 гг. С. А. Аксакова возглавляла попечительство о Мариинской женской гимназии, являлась попечительницей приюта, участвовала в различных общественных начинаниях. Чтобы оказать финансовую поддержку строящемуся в этом квартале городскому театру, она занималась организацией благотворительных спектаклей. Театр на территории городского сада был построен в 1861 г., в нем выступали местные любительские артисты и гастролирующие труппы. В настоящее время одну половину квартала, в котором раньше находился Софьин сад, занимают здание адвокатской коллегии и офисный центр, а другую – монументальное здание центрального офиса «Социнвестбанка», построенное по проекту мастерской архитектора В. Н. Соловьева организации «Архпроект». На противоположной стороне - Здание регионального Пенсионного фонда, новая гостиница "Sheraton". Далее мы прогуляемся по небольшой тихой улочке ныне называемой Советская. Советская улица начинается от перекрестка с улицей Тукаева, идет до улицы Октябрьской революции, имеет длину 870 м. Первоначальное ее название – Губернаторская (в начале улицы стоял Губернаторский дом). Переименована в 1918 г. Сегодня, как и столетие назад, остается тихой, спокойной улицей с ограниченным движением транспорта. На улице расположены здания Государственного Собрания, Национального музея, Центрального государственного архива общественных объединений и педагогического университета. Здание Крестьянского поземельного банка, ныне Национальный музей Республики Башкортостан (ул.Советская, 14). Официальный сайт: http://www.museumrb.ru/ Здание Крестьянского поземельного банка в Уфе – памятник истории и градостроительства начала XX века. Его основная часть возведена в 1912 году для государственного кредитного учреждения. Строительство проводилось под руководством архитектора Друккера. После революции в здании размещались партийные и государственные учреждения. Во время Великой Отечественной войны к нему была пристроена вторая часть по проекту архитектора Е. Топуза, внешне идентичная первой. Несмотря на то, что симметрия композиции была нарушена, здание воспринимается как единое целое. С 1991 года в нем размещается Национальный музей Республики Башкиртостан – одно из крупнейших мировых хранилищ ценнейших артефактов. В 2003 году состоялась реконструкция здания в «евростиле», в ходе которой были утрачены некоторые первоначальные элементы декора и интерьера, представляющие историческую ценность. Национальный музей Республики Башкортостан является самым главным и крупным музеем в Уфе. На сегодняшний день в музее функционируют 35 выставочных залов, которые вмещают в себя экспонаты различных эпох и тематик. Фонд музея составляет 140 000 памятных единиц. Одной из самых главных экспозиций, представленных в этом музее, является нумизматическая коллекция. На сегодняшний день в нее входят около 16 000 универсальных экземпляров. Также, предметом гордости владельцев музея считается сабля, которая, по легенде, принадлежит национальному герою Салавату Юлаеву. Сегодня сооружение является замечательным образцом стилизованного модерна, использующего элементы древнерусского и романского архитектурных стилей. Его старую часть украшает примечательное лепное изображение старинного герба Уфимской империи, а на фасаде пристроя можно увидеть нарядные картуши с датой возведения – 1943. Перейдем на нечетную сторону. Прямо напротив музея – большая лужайка, никак не обустроенная – прекрасное место для сквера. Рядом семиэтажное здание – Центральный государственный архив общественных объединений (д. 7). Он был образован в ноябре 1991 г. на базе Партийного архива обкома КПСС, созданного в 1929 г. Здесь хранятся документы политических партий, комсомольских и профсоюзных организаций, общественных движений и центров, личных фондов известных государственных, политических деятелей, работников науки и культуры. Имеются фотографии, воспоминания, биографии участников революционного движения и партийного строительства. На хранении около 1 миллиона 200 тысяч дел, около половины из них – личные дела руководящих работников республики. Имеется большая научно-справочная библиотека. Следующие здания по нечетной стороне принадлежат музыкальной школе и относятся к архитектурному комплексу домов Нагарева, включавший в себя гостиницу, ресторан, поварскую школу и вспомогательные помещения. Здания эти построены на рубеже XIX–XX вв. по заказу известного уфимского миллионера, владельца чугунолитейных заводов на Южном Урале А. А. Нагарева, фамильная усадьба которого находилась в западной части нынешней Советской площади. Сначала, в 1899 г., на улице Центральной (ныне ул. Ленина, 10) возвели гостиницу, названную «Большой Сибирской»; она просуществовала на улице Центральной до 1904 г., после чего переехала во вновь выстроенный дом А. М. Паршина (позднее – Дом офицеров). Через десять лет напротив Дворянского собрания был построен ресторан и поварская школа (ныне ул. Пушкина, 104). Арочные ворота со стороны Губернаторской улицы (ныне Советской) и оригинальная ограда замыкали композицию. Автор проекта этого архитектурного комплекса неизвестен. В настоящее время здание занимает средний специальный музыкальный колледж. Советская площадь пересекает две улицы: Советскую и Пушкина. Вся прилегающая местность относится к Голубиной слободке. И в те давние времена здесь располагались жилые дома и усадебные постройки. Самой большой и богатой усадьбой была усадьба купца Артемия Нагарева. Но в 30-е годы прошлого столетия усадьба была снесена, а на ее месте построили здание Госплана БАССР. После войны к нему с каждой стороны пристроили помещения, тем самым объединили с Домом промышленности. Начиная с 30-х годов и по 60-е года прошлого века, Советская площадь была главной площадью города Уфа. Во время Великой Отечественной войны отсюда уходили на фронт солдаты. Проводились различные праздники и демонстрации. В настоящее же время площадь не является главным городским центром. Эти полномочия были переданы площади Ленина. Сейчас на площади расположены Министерство сельского хозяйства, Уфимская государственная академия искусств им. Загира Исмагилова, Уфимская гимназия № 3. Все праздники, в том числе и Новый год проходил исключительно здесь. В 1955 году впервые была установлена небольшая елка, после чего, это стало традицией. На сегодняшний день все торжественные мероприятия встречают на площади Ленина или проспекте Октября. В восточной части Советской площади находится старинное, историческое здание уфимской гимназии № 3 (ул. Пушкина, 108). Ранее оно принадлежало Мариинской женской гимназии, которая была открыта в Уфе в 1860 г. как казенное Оренбургское училище 1-го разряда для девочек. С 1865 г. она получила статус Мариинской женской гимназии – классической семилетней женской гимназии с восьмым педагогическим классом; окончившие ее имели право работать домашними учительницами. С 1869 г. гимназия размещалась в одноэтажном здании, переданном ей в дар В. П. Базилевской. В конце XIX в. на Пушкинской улице по проекту архитектора П. П. Рудавского возводится большой каменный двухэтажный дом. Финансовую поддержку строительству оказали почетные граждане Уфы И. Ф. Базилевский, В. И. Видинеев, Н. К. Блохин. В новое здание женская гимназия переехала в 1898 г. В 1918–1919 гг. она именовалась женской гимназией № 1, с 1919 г. – Единой трудовой Советской школой № 1 1-й и 2-й ступени, с 1922 г. она становится школой-девятилеткой, в которой мальчики и девочки обучаются вместе. Но как бы она ни называлась, ореол избранности окружал гимназию-школу во все времена с момента ее создания: на стендах гимназического музея – фамилии известных ученых, деятелей искусств, партийных и государственных функционеров, армейских начальников. В 1937 г. перед зданием установлен памятник писателю A. M. Горькому, школе присвоено его имя. Соседнее здание Совнаркома БАССР (ул. Пушкина, 106, ул. Советская, 16) было построено в 1935–1938 гг. по проекту архитектора Н. С. Зарубина на четной стороне улицы, там, где прежде стояли дома известного купца и благотворителя СелимГирея Джантюрина (Джантурина). Фасады шестиэтажного здания решены в монументальных массивных формах, обработаны под камень. Для декоративно-пластического решения характерна переработка классического ордера в направлении его упрощения и схематизации. Долгие годы его высокое крыльцо с гранитным парапетом служило правительственной трибуной, с которой руководство республики приветствовало колонны демонстрантов, проходящих по Советской площади во время праздничных парадов. В здании до конца 1970-х гг. размещался Совет министров БАССР. В настоящее время в здании находится Министерство сельского хозяйства РБ. Такой же массивностью, монументальностью отличается стоящий на восточной стороне площади Дом промышленности (ул. Пушкина, 95), построенный в 1956–1958 гг. по проекту архитекторов А. С. Любарской, А. Ф. Козлова, М. А. Хомутова, В. М. Любарского. Здание памятно тем, что в нем работал один из главных организаторов нефтепромышленности РБ С. И. Кувыкин. Об этом напоминает соответствующая мемориальная доска. Степан Иванович Кувыкин (1903–1974) – Герой Социалистического Труда, награжден четырьмя орденами Ленина, тремя – Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета», удостоен двух Государственных премий СССР. При участии Кувыкина в Башкирии открыто более ста месторождений нефти, в том числе крупные – Туймазинское, Шкаповское и Арланское. На другой стороне улицы, прямо перед нами – парадный вход Уфимской государственной академии искусств имени З. Исмагилова. С высокого крыльца видна вся Советская площадь. Учебное учреждение было основано в 1968 г. как Уфимский государственный институт искусств. Статус академии получен в 2003 г. Имеет четыре факультета – театральный, музыкальный, изобразительных искусств, башкирской музыки. Творческие коллективы академии многочисленны: симфонический, духовой и камерный оркестры, ансамбли и оркестры русских и башкирских народных инструментов, струнный квартет, академический и камерный хоры, учебный театр. Студенты академии занимаются сбором музыкального фольклора. С 1972 г. при вузе работает средняя специальная музыкальная школа. Главный корпус, администрация академии и концертный зал имени Ф. Шаляпина размещаются в здании бывшего Дворянского собрания, которое выходит одновременно на три улицы – Ленина, Пушкина и Советскую. Театральный факультет и факультет изобразительных искусств находятся в здании бывшего Учительского института (ул. Цюрупы, 9). В 2005 г. академии присвоено имя основателя – Загира Исмагилова. Продолжение следует.

-

Что можно посмотреть в России

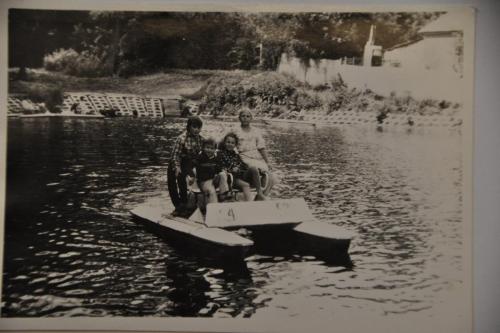

Прогулки по Уфе. Часть 7 В старом центре Уфы много симпатичных улиц, которые либо параллельны, либо перпендикулярны улице Ленина. В сегодняшней прогулке мы прогуляемся по параллельной улице Цюрупы, а также по коротенькой улице Советской, захватим кусочек улиц Пушкина и Заки Валиди. Улица Цюрупы - эта старинная улица, формироваться начала в XVIII в. от перекрестка с Большой Ильинской на север как почтовый тракт, для которого были выстроены деревянные мосты через овраги (впоследствии – дамбы). Являлась односторонней, замыкавшей западный край города. Первоначальное ее название – Больничная, по стоявшему на улице зданию губернской больницы. В начале XIX в., после того как на улице был возведен деревянный губернаторский дом, превратилась в Губернаторскую и некоторое время претендовала на то, чтобы стать главной улицей города. По плану 1819 г. бывшая односторонняя улица становится двусторонней. На ней разместились здания полицейского управления (угол нынешней ул. Октябрьской революции), почтамт (первоначально на пересечении с ул. Большой Ильинской, затем на квартал южнее), казармы и дом казачьего атамана (в квартале между нынешними ул. Коммунистической и Чернышевского). После строительства здесь губернского телеграфа улица была переименована в Телеграфную. С 1920 г. улицу стали называть в честь малоизвестного революционера-большевика В. Н. Подбельского, одного из руководителей Октябрьского вооруженного восстания 1917 г. в Москве, а в 1928 г. повторно переименовали в честь государственного и партийного деятеля Александра Дмитриевича Цюрупы (1870–1928), биография которого непосредственно связана с Уфой и Уфимской губернией. Прогулку по этой улице мы начнем от перекрестка улицы Достоевского. Здесь радует глаз двухэтажный кирпичный дом Якушевых (ул.Цюрупы, д.86). Он был построен в 1905 г. богатым крестьянином Алексеем Афанасьевичем Якушевым для сдачи внаем. Здание арендовало 1-е приходское училище, которым заведовала в то время Е. П. Зеленецкая. В конце 1917 г. все приходские городские училища и церковно-приходские школы города получили название городских начальных училищ. В начале 1920-х гг., в связи с тяжелой демографической ситуацией и голодом, число учащихся сократилось более чем в два раза. Многие школы были закрыты, включая и находившуюся в доме Якушевых. Длительное время в здании размещалась аптека. В настоящее время здесь находится СПИД-центр. Следующие два квартала – полностью новая застройка со зданиями повышенной комфортности. На перекрестке с улицей Чернышевского внимание привлекает одноэтажный дом Желтоуховых (ул. Цюрупы, 54, Чернышевского, 108) постройки конца XIX в., памятник деревянного зодчества. На четной стороне улицы выделяются несколько исторических зданий – дом Платонова и дома усадьбы Кузякина. Чудом сохранились среди многоэтажной застройки каменные двухэтажные дома Кузякиных (д. 50 и 52). По происхождению Кузякины – из разбогатевших крестьян Уфимской губернии, купивших в 1905 г. усадьбу у бывших ее хозяев Якушевых. Дом № 52 украшен узорной кладкой, расшивкой «под руст» и рельефными наличниками в кирпичном стиле. Большие светлые окна – веяние архитектуры ХХ в. Фасад дома № 50 богато украшен, мотивы народных вышивок и деревянной резьбы используются в фигурной кирпичной кладке. В 1919 г. семья Кузякиных эвакуировалась с войсками Колчака в Сибирь, оставив свое имущество в Уфе. Во время ремонта печи в советское время в одном из домов усадьбы были найдены спрятанные кузякинские сокровища. Дом Платонова (ул. Цюрупы, 38, Коммунистическая, 69) постройки 1905–1906 гг. занимал магазин «Вино-колониальной торговли», здесь же размещалось кондитерско-прянично-крендельное заведение Торгового дома Платонова и Ко. Сегодня в здании – Республиканский комитет Республики Башкортостан по делам юстиции. Сквер Маяковского находится на перекрестке улиц Коммунистической и Цюрупы. Возведение сквера началось в 1950-е годы, после того как городская администрация приняла решение об устранении болота, которое располагалось в центре города. Тогда же на дно оврага была положена дренажная труба, а само болото засыпали гравием и землей. На сегодняшний день сквер славится своими высокими березами, елями и кустарниками сирени. Помимо этого в сквере установлено несколько скульптур выполненных из гипса. Не удивительно, что на протяжении последних тридцати-сорока лет этот сквер является любимым местом прогулок многих горожан. Дом Виденеева (ул. Цюрупы, 25), в настоящий момент здесь располагается Центр гигиены и эпидемиологии Республики Башкортостан: Долгие годы перед статуправлением стоял памятник А. Д. Цюрупе работы скульптора В. И. Сычева, который был заложен 1 октября 1970 г., в день столетия со дня его рождения – постамент из серого гранита, фигура по пояс, голова повернута вправо, в опущенной правой руке – записная книжка. Скульптору позировал сын наркома В. А. Цюрупа, обладавший значительным внешним сходством с отцом. В ходе реконструкции улицы и строительстве перед статуправлением автостоянки памятник был перенесен на пустующую площадку на перекрестке Цюрупы – Октябрьской революции. Памятник пожарным, погибшим при исполнении служебного долга находится в небольшом сквере рядом с пожарной частью №1 г.Уфы. Он был установлен в 2003 году, накануне Дня пожарной охраны. Мемориал установлен в знак памяти о 47 пожарных, погибших во время исполнения служебного долга за последние полвека. Монумент представляет собой прямоугольную стелу, высеченную из гранита. Центральной частью композиции является медный пожарный колокол, к которому поднимаются языки пламени. На граните выгравированы имена всех погибших сотрудников, а на гранитных плитах нанесена надпись: "Вечная память погибшим пожарным при исполнении служебного долга" - на русском и башкирском языках. Следующее здание статистического управления (д. 17) после реконструкции значительно расширилось, в нем сегодня находятся несколько политических организаций, включая республиканский аппарат партии «Единая Россия». Здесь сохранились и жилые деревянные дома: На перекрестке Цюрупы – Пушкина остановимся. Самое время оглядеться. Здание школы № 18, соседствующее с садом Аксакова, имеет давнюю историю. Угловой земельный участок в конце 1830-х гг. был приобретен казной первоначально для Уфимского уездного училища, но 1 марта 1839 г. в одном из принадлежавших уездному училищу флигелей было открыто 1-е городское мужское приходское училище. Каменное здание было построено позже, во второй половине XIX в. В конце века училище переехало в собственное здание на улице Лазаретной, предоставленное ему землевладельцем В. А. Новиковым. Рядом с ним расположилось современное здание компании "Лукойл": На перекрестке, по диагонали от школы № 18, в доме, принадлежавшем Анне Подашевской, размещались раньше почтовая и телеграфная конторы, в честь последней улица до конца 1920-х гг. и называлась Телеграфной. Наиболее значительным зданием на нечетной стороне улицы является четырехэтажный корпус Уфимской академии искусств (ул. Цюрупы, 9), в прошлом – здание Учительского института, от которого ведет свое происхождение Башкирский государственный университет. Учительский институт и городское училище при нем для подготовки учителей начальных школ было открыто в 1909 г. В XIX в. педагогические кадры в Уфимской губернии готовили учительские семинарии в Благовещенске (1876) и Бирске (1882), педагогические классы Уфимского и Белебеевского училищ, а также уфимская Мариинская женская гимназия. В 1919 г. на базе Учительского института открылся Институт народного образования имени К. А. Тимирязева. В 1929 г. он был преобразован в педагогический институт. Позднее здание было надстроено, в нем размещалась высшая партийная школа. В настоящее время в нем размещаются театральный и художественный факультеты Уфимской государственной академии искусств. Здание Земской управы постройки 1880-х гг., ныне административный корпус завода «Уфимкабель» (ул. Цюрупы, 12). До революции в нем располагались многочисленные городские и губернские земские учреждения. В соответствии с общероссийской реформой власти и распоряжением Государственного совета от 14 мая 1874 г. в Уфе было учреждено Уфимское губернское земское собрание. Оно было открыто 27 февраля 1875 г. Земскую управу возглавил известный заводчик и предприниматель А. Д. Дашков. В 1890–1891 гг. в управе работал писарем семнадцатилетний Федор Шаляпин. В 1919–1941 гг. в здании размещался наркомат земледелия. Со времен Великой Отечественной войны здание занимает эвакуированный из г. Подольска кабельный завод. В начале 1970-х гг. была произведена надстройка третьего этажа здания под производственные помещения, что значительно ухудшило его архитектурный облик. В 1987 г. здание поставлено на госохрану как памятник истории и архитектуры. В настоящий момент в здании завода «Уфимкабель» расположено много различных организаций, в том числе и неплохой ресторанчик "Гости" (ул.Цюрупы, 12). Мне доводилось в нем бывать несколько раз, поэтому смело рекомендую, после долгих прогулок вы отлично здесь отдохнете. Меню можно посмотреть на официальном сайте:http://restoran-gosty.ru/ Кстати, недалеко есть и более бюджетное и мобильное место - Кафе-блинная «Поварешка» на ул.Заки Валиди, 58 (здесь готовят неплохие блинчики, я помнится даже за добавкой ходила): В этом квартале между улицами Пушкина, Заки Валиди, Цюрупы и Новомостовой располагается романтический парк Аксакова, молодожены любят заезжать сюда на свадебные фотосессии, он очарователен в любую погоду. Сад культуры и отдыха им.С.Т.Аксакова (ул.Цурупы, 16/2) назван в честь русского писателя Сергея Тимофеевича Аксакова. В конце XVIII в. на территории современного парка (ранее — Голубиная слобода, ныне — ныне ул. Пушкина, Новомостовая, Валиди и Цюрупы) родители писателя приобрели усадьбу с надворными постройками и плодовым садом. Здесь 20 сентября (1 октября) 1791 года и родился Сергей Тимофеевич Аксаков. Этот дом, однако, не сохранился. Он сгорел в пожаре в 1821 г. Новые владельцы усадьбы в 1822 г. запрудили ручей и создали небольшое озеро. Родители Аксакова впоследствии переехали в другой дом. В середине XIX в. территория усадьбы принадлежала купцу 1-й гильдии Кондратию Игнатьевичу Блохину, владельцу спиртоводочного и пивоваренного производства. Даже в усадьбе он устроил небольшой водочный заводик, открыл здесь питейный дом и ресторан. Сын и наследник Кондратия Блохина — Александр Кондратьевич Блохин — в 1875 г. в саду построил театр, посадил берёзовую рощу. В 1884 году территория усадьбы с садом и постройками на торгах была продана М. В. Пупышеву. Четыре года спустя бывший сад Блохина перешёл во владение купца Василия Ильича Видинеева. На месте усадьбы был разбит парк. В популярном у публики парке были аттракционы, лабиринт чудес, ресторан и танцплощадка. В парке играл оркестр. Видинеев построил здесь знаменитый Летний театр, просуществовавший почти столетие, но ныне уже утраченный. В 1910 году в саду были открыты первые теннисные корты на территории Республики Башкортостан. После Октябрьской революции 1917 г. частный парк был передан в ведомство города и в 1920-е гг. был переименован в парк Луначарского. В просторечии название сада было сокращено до Лунного. В парке ежедневно летом с 8 часов вечера и до полуночи играл духовой оркестр. В парке действовали павильон-читальня, бильярдная, ресторан, на эстраде ежедневно проводились концертные программы. Здание ресторана, как и театра, было видинеевской постройки и открывалось только летом. В 1956 году был главный вход в парк украсила арка с колоннами, и была установлена металлическая изгородь. В парке построили площадку для аттракционов, а также комнату смеха, киноплощадку и фонтаны. В саду установили гипсовые скульптуры. Памятник Ленину был установлен в 1957 году и существовал до 1990 г. В 1989 году сад им. Луначарского был переименован в сад им. С. Т. Аксакова к двухсотлетнему юбилею писателя. В этом же году сад им. С. Т. Аксакова распоряжением Совета Министров был включён в перечень парков-памятников культуры в г. Уфе. В 1991 году без видимых причин был снесён Летний театр, были спилены огромные тополя-осокори, возможно, посаженные самими Аксаковыми. Озеро было облагорожено, дорожки были выложены плиткой. Открылось кафе «Аленький цветочек». Сад имени С. Т. Аксакова дважды признавался лучшим садом СССР и в 2005 году очередной раз был назван лучшим парком культуры Уфы. Здесь проводятся культурно-массовые и спортивные мероприятия. Зимой в парке работает каток. Я очень люблю этот парк. Я даже нашла в своем альбоме детскую фотографию с этого парка за 1989г., в то время здесь еще были аттракционы, на пруду можно было покататься на катамаранах: Также я бы хотела показать вам свадебную фотографию моей сестры, они гуляли здесь под дождем, а парк все равно прекрасен: В этом году я была здесь дважды в пасмурный и солнечный день. Главный вход с улицы Пушкина: Второй более удобный - с улицы Новомостовая/Заки Валиди: Украшением парка является небольшое озеро. Сюда в 2002 году были завезены лебеди-шипуны, облагородившие парк. С ними вместе на озере живут утки. В воде водятся рыбы.

-

Что можно посмотреть в России

Спасибо, Радуга-Дуга, за Ергаки!!! С недавних пор эта моя новая мечта. Потрясающая природа! Только вот легче съездить в европейские Альпы, чем в родные места. Я даже живя в Башкирии, ни разу не была на Южном Урале. В сентябре у меня тур в Грузию и Армению, так что после Кавказа самое то посмотреть и ваши красоты. У меня к вам вопрос - какое время лучше для поездки в Ергаки?

-

Что можно посмотреть в России

Прогулки по Уфе. Часть 6. Продолжение Далее наш путь следует к пересечению улиц Ленина и Коммунистической, где находится Главпочтамт, построенный в 30-е годы 20 века. Это чистой воды постконструктивизм. В годы Великой Отечественной войны отсюда на 18 языках вела вещание радиостанция Коминтерна. Перед входом в почтамт внимательно смотрите под ноги, иначе рискуете не заметить знак «нулевой километр» — начальную точку отсчета расстояния от Уфы до других городов. Он был установлен в 2007 году. Вылитый из бронзы знак весит порядка 700 килограмм. Представляет собой диск, диаметр которого составляет 1,5 метра, с изображением национальной символики республики, в центре стоит цифра «0», а по кругу подпись «Нулевой километр автодорог республики Башкортостан». За главпочтамтом прячется еще один образчик советской архитектуры — кинотеатр «Родина» (ул.Ленина, д.42), стиль неоклассика. Кинотеатр "Родина" появился в Уфе в 1953 году, когда завершилось строительство нового здания. Выразительное здание с белыми колоннами в стиле "сталинского ампира" было построено по проекту московского архитектора М.С. Якшина. В наши дни оно входит в список объектов культурного наследия. Первоначально кинотеатр имел три зала разной вместимости: так называемые "красный" и "синий" залы могли принять одновременно по 350 зрителей, а "зеленый" зал документального кино был рассчитан на 60 посадочных мест. В 1990-е годы уфимский кинотеатр получил статус Центра российской кинематографии, а его здание прошло реконструкцию, в результате которой оборудование было полностью заменено современными цифровыми аппаратами. Кинотеатр "Родина" пользуется популярностью среди жителей города. Его сотрудники стремятся постоянно радовать своих зрителей новинками. При кинотеатре действует клуб любителей отечественного кино, музыкальный арт-клуб "Желтая субмарина", а также регулярно проходят недели тематического кино - как российского, так и зарубежного. Официальный сайт: http://www.rodina-ufa.ru/ Мне очень нравится, что на домах Уфы стали появляться красивые граффити: По Ленина любят гулять уфимцы: На Ленина находится и самая узнаваемая гостиница Уфы — «Башкортостан». Уфимская гостиница считается памятником архитектуры. Гостиничный комплекс «Башкирия» вновь открыл свои двери после масштабной реконструкции. Дворец культуры «Нефтяник» – один из символов Уфы. Его знает каждый житель города. За время его существования (это больше 30 лет) под его сводами успел побывать не один миллион человек (в детстве я ходила сюда на гимнастику, взрослой – на курсы повышения квалификации). Здесь проходят самые разные события, начиная от официальных мероприятий и заканчивая выставками-ярмарками. Но в первую очередь он известен, как концертный зал, куда приезжают с выступлениями звезды эстрады и талантливые музыканты. Дворец культуры – это не только площадка для проведения событий, но и место, где живут творческие коллективы. Здесь занимаются танцами разных направлений (от классических бальных до экзотических), вокалом и ходят в клубы по интересам. Всего в здании четыре этажа и два зрительных зала. Первый – большой, вмещающий 1180 человек, второй – значительно меньше и рассчитан на менее массовые мероприятия, там может разместиться всего 300. Официальный сайт: http://gkzbashkortostan.ru/ Когда включают фонтаны, здесь становится еще уютнее: Еще один театр улицы Ленина — это Молодежный. Здание современное, построенное взамен ветхого старого. Национальный молодежный театр им. М. Карима (ул.Ленина, 62) является одним из самых молодых творческих коллективов Республики Башкортостан. История театра началась еще в начале прошлого века, но свое официальное рождение состоялось только в конце, после того как был создан Театр Юного Зрителя в Башкирии. В 1995 году театр был переименован в Национальный Молодежный театр, а в январе 2006 года ему было присвоено имя Народного поэта Республики Башкортостан Мустая Карима. С первого дня своей работы театр работает как двуязычный. Русская и башкирская группы имеют свой репертуар и ставят блестящие спектакли. В 1999 году в здании театра была открыта камерная сцена, на которой режиссеры ставили экспериментальные спектакли. Театр часто дает гастроли по России и за рубежом, где получает различные премии и звания за свою профессиональную деятельность. В 2002 году Национальный Молодежный театр «переехал» в новое большое здание с выставочными залами, зимним садом и музыкальной гостиной. Главной задачей театр считает формирование у молодежи чувства прекрасного. Жители утверждают, что со своей функцией театр справляется на все 100%. в репертуар театра входят классика и драма русских и зарубежных авторов. На сегодняшний день у театра есть свой зрелый, прославленный и устоявшийся репертуар. Театр активно гастролирует и пользуется популярностью у своих зрителей. Официальный сайт театра: http://teatrnmt.ru/ На Молодежном театре улица Ленина не заканчивается, но мы вернемся к ней несколько позже, после того как обойдем весь исторический центр. Продолжение следует.

-

Что можно посмотреть в России

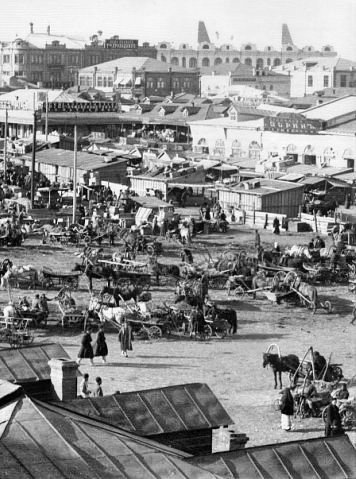

Прогулки по Уфе. Часть 6. Продолжение Верхнеторговая площадьПлощадь в квартале нынешних улиц Ленина, Пушкина, К. Маркса и Коммунистической, была спроектирована в 1819 г. как новый городской торговый центр, создающий вместе с Соборной площадью градообразующую ось. Первоначально Верхнеторговая площадь была пустырем, «привозом» – базарным местом, где прямо с телег и открытых прилавков торговали хлебом, овощами, мясом, кожами и мехами. Место оказалось удобным, торговля шла успешно. В первое десятилетие XIX века на площади стояло уже больше сорока крытых лавок, их число постоянно росло. Центром площади стал Гостиный Двор, сооружение которого началось в 1825 г. и продолжалось 40 лет, вокруг находились торговые ряды с крытыми лавками и открытыми торговыми местами, каменные здания лабазов, магазинов Степанова, Иванова, Нобеля; вплотную к ним примыкали многочисленные здания доходных домиов и гостиниц – Видинеевский дом, дома Зайкова и Паршина, гостиничные номера Поповой (см. Поповых усадьба) и др. Площадь была неблагоустроенной, асфальтовое покрытие появилось только в конце 1930-х гг. В послевоенное время здесь находилась городская толкучка – кроме продуктов питания торговали подержанными вещами, военным обмундированием, мебелью, продуктовыми карточками, голубями и самоварами (об этой толкучке мне рассказывала бабушка). В последние годы XX в. архитектурный комплекс был восстановлен, на Верхнеторговой площади возник большой торговый и культурно-деловой центр Гостиный двор. Когда «Гостиный двор» появился на Верхнеторговой площади, то он тут же стал символом процветания города и сделал эту территорию культурно-деловым центром города. Именно с «Гостиного двора» началось восстановление центральной части Уфы. Как говорится, здание реставрировали всем городом. На счет Фонда культуры переводились денежные средства, которые в дальнейшем были направлены на восстановление здания. Вскоре «Гостиный двор» вновь начал функционировать. Зданию удалось сохранить свою архитектурную ценность и уже многие годы «Гостиный двор» по праву считается культурным, деловым и общественным центром не только Уфы, но и всего Башкортостана. В настоящий момент здание Гостиного двора находится на реконструкции, которую обещают закончить к октябрю 2015г. Перед зданием Гостиного двора на Верхнеторговой площади еще совсем недавно находился самый большой городской фонтан, выполненный по проекту уфимского архитектора С. Голдобина. Общая площадь фонтана – 180 кв. м. Он представлял собой каскад из нескольких чаш, выполненных из серого и красного гранита. По каскадам скатываются около 280 кубометров воды в час. Вот так выглядела площадь до реконструкции (в студенческие годы мы частенько проводили здесь время в летних кафе): А сейчас в очередной раз все изменилось. Реконструкция площади была закончена незадолго до саммитов ШОС и БРИКС. Этот вариант площади мне нравиться гораздо больше, чем предыдущий. На верхнеторговой площади находится здание, привлекающее внимание, – бывший торговый дом братьев Нобель (ул. Ленина, 5/4). Здание было построено в 1912 г. архитектором К. А. Гуськовым по заказу уфимского купца И. Е. Иванова. Товарищество присутствовало на рынке нефтепродуктов Уфимской губернии с начала 1880-х гг. Особенно много торговых сделок совершалось после открытия железной дороги Самара — Златоуст в 1888 г. Привлекает внимание и здание, стоящее за гостиным двором – каменный, двухэтажный с надстроенным третьим этажом дом Берштейна (Верхнеторговая площадь, 3). Здание построено в конце XIX в. рядом с тремя похожими параллельными корпусами с открытыми галереями к северу от гостиного двора. Из последних сохранился лишь корпус № 8, принадлежавший купцу Дмитрию Петровичу Берштейну. Здание Уфимского общества взаимного кредита постройки 1911 г. В настоящее время в нем размещаются Фонд жилищного строительства, финансовые и торговые учреждения. Вернемся на четную сторону улицы Ленина. Большой трехэтажный угловой кирпичный дом (ул. Ленина, 22 и 24) известен как печатня и библиотека Блохина. В нем находились типография, склады, лавки, газетная редакция и самый большой в городе книжный магазин (в советское время – магазин «Знание»), принадлежавшие купцу и известному культурному деятелю Уфы Николаю Кондратьевичу Блохину. В книжном магазине Блохина можно было приобрести учебную литературу не только на русском, но и на иностранных языках – немецком, французском и английском. В настоящее время в здании размещаются государственные учреждения и офисы частных компаний, издательство «Башбланкиздат» и многочисленные магазины, включая книжный. В сквере Ленина находится памятник Ленину, история которого уходит своими корнями в 30-е годы ХХ века и продолжается уже в наши дни. Это единственный памятник вождю народов, установленный уже в XXI веке. Самый первый памятник Ленину в Уфе появился в 1924 году - на нем вождь был изображен в полный рост. Через некоторое время эту скульптуру сменила другая композиция - сидящие Ленин и Сталин. Фигуру Сталина впоследствии убрали и в сквере остался один Ленин, задумчиво склонивший голову и держащий в руках книгу. В 1980-х годах монумент пришел в аварийное состояние и его отправили на реставрацию, а в сквере осталась увенчанная мраморным глобусом колонна. На протяжении почти двух десятилетий судьба памятника оставалась под вопросом, но в 2011 году городские власти прислушались к инициативной группе и было принято решение о возвращении памятника на прежнее место. На спонсорские средства это и было сделано - памятник был обновлен и в октябре 2011 года установлен вновь.

-

Что можно посмотреть в России

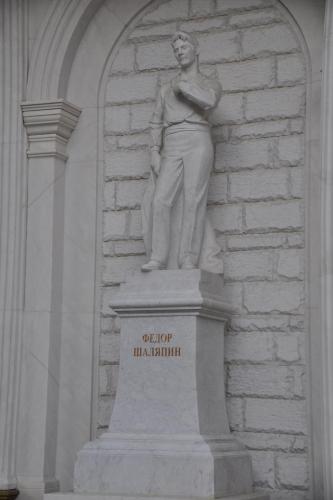

Прогулки по Уфе. Часть 6. Продолжение Прогулки по улице Ленина очень важны для понимания характера города. Почти столетие эта улица – центр Уфы. Нынешняя улица Ленина, главная улица городского исторического центра, возникла в конце XVIII – начале XIX в. как окраинная улица в западной части Уфы после того, как город начал расширяться и его центр переместился с Троицкой площади на линию Воскресенский собор – гостиный двор. Первоначально она состояла из двух улиц с разными названиями. Южная часть от Ушаковского парка до Большой Успенской (ныне ул. Коммунистическая) называлась улицей Базилевского (Базилевской) в честь щедрого благотворителя Ивана Федоровича Базилевского, дома которого находились неподалеку на Пушкинской улице. Ее продолжение носило название Лазаретной (главным зданием в момент возникновения улицы являлся городской лазарет). Центральной улицей Уфы в XIX в. по-прежнему оставалась Большая Казанская (ул. Октябрьской революции), соединявшая старую часть города с ее новым центром. Но в конце века большое значение стали приобретать новые улицы, по которым шло оживленное движение гужевого транспорта. Одной из них и стала улица Лазаретная – самая протяженная, соединявшая центр города с Сафроновской пристанью и железнодорожным вокзалом «Уфа». В начале XX в. улица Базилевского была соединена с улицей Лазаретной и переименована в Центральную, в соответствии со своим новым статусом. Свое же нынешнее название улица получила в 1937 году в честь вождя мирового пролетариата. Улица богата памятниками истории, культуры и архитектуры, с нею связаны почти все крупные события городской жизни. Здесь находятся Уфимская государственная академия искусств им. Загира Исмагилова, Национальная библиотека имени Ахмет-Заки Валиди, Башкирский государственный медицинский университет, Башкирский государственный театр оперы и балета, ледовый дворец, Дворец спорта, Дворец культуры «Нефтяник», прокуратура Республики Башкортостан, Национальный молодежный театр Республики Башкортостан имени Мустая Карима. 12 июня в день города и в день России улица Ленина по традиции становится пешеходной. Прогулку по улице Ленина начнем с отрезка улицы, который раньше носил имя Базилевского, известного уфимского благотворителя и мецената. Первый квартал длиной 290 м непроезжий, является пешеходной зоной, тротуар вымощен плиткой. Каждое из стоящих здесь зданий имеет свою, достаточно интересную, историю. Квартал открывает угловой пятиэтажный Дом специалистов (д. 2), построенный в два приема: первый и второй корпуса (Г. Вагин, А. Филонов) возвели в 1933–1937 гг., а третий (Г. Топуз и Плеханов) – в 1942 г. Строительству этого здания придавалось особое значение – именно здесь должны были жить командиры индустриализации и деятели социалистической культуры. Во внутреннем дворе был устроен фонтан, здесь же находилась музыкальная школа. В 1942 г. в дом въехали эвакуированные из западных районов страны. Современный облик это жилое строение обрело уже в послевоенные годы. Когда после строительства газопровода Туймазы – Уфа началась газификация города и 21 июля 1953 г. газ поступил по распределительным сетям, первыми стали пользоваться новым видом топлива жильцы Дома специалистов. В разное время здесь проживали известные в городе и республике, заслуженные люди, о чем свидетельствуют мемориальные доски на фасаде. В 1987 г. распоряжением Совмина БАССР здание взято под охрану государства как памятник архитектуры. Сразу за Домом специалистов находится здание Центральной республиканской библиотеки постройки 1956 г. (д. 4). В ней - книжное собрание, объединившее фонды нескольких старинных городских библиотек. Напомним: первые библиотеки стали возникать в Уфе с конца XVIII в. при учебных заведениях. Первая публичная библиотека была создана в 1835 г. при Дворянском собрании. К 1844 г. в ней находились 656 томов и множество подписных периодических изданий. Центральная научная библиотека БАССР была открыта в 1921 г. До постройки специального корпуса книги размещались в здании бывшего Дворянского собрания. В 1930-е гг. в ее состав вошли Центральная мусульманская библиотека и Центральная массовая библиотека имени М. Горького. В 1936 г. она получила статус Республиканской библиотеки БАССР, а в 1960 г. ей было присвоено имя Н. К. Крупской. В 1992 г. преобразована в Национальную библиотеку РБ, в том же году ей присвоено имя Валиди. В фондах библиотеки – более 3 млн книг по всем отраслям знаний на различных языках. Рядом с библиотекой имеется необычный памятник: Перейдем на противоположную сторону улицы. Учебные корпуса Башкирского государственного медицинского университета занимают почти весь квартал, ограниченный улицами Ленина, Пушкина, Театральной и Заки Валиди. Напротив республиканской библиотеки находится центральный корпус медицинского университета (ул. Ленина, 3), построенный в 1933–1937 гг. по проекту архитектора В. В. Максимова для здания Биофизиологического института. В 1936 г. при строительных работах здесь было обнаружено курганное захоронение с большим количеством золотых украшений. Клад был разворован, но сотрудникам краеведческого музея удалось отстоять около пятидесяти золотых, серебряных и бронзовых монет, датированных VII в. На противоположной четной стороне улицы выделяется богатый каменный особняк красного кирпича (ул. Ленина, 10). Он возведен в 1899 г. по заказу известного уфимского миллионера, владельца чугунолитейных заводов на Южном Урале А. Нагарева, фамильная усадьба которого находилась в западной части нынешней Советской площади. Автор архитектурного проекта неизвестен. В здании первоначально размещалась гостиница, названная «Большой Сибирской». Она просуществовала на улице Центральной до 1904 г., после чего переехала во вновь выстроенный дом А. М. Паршина (Дом офицеров), а гостиница на улице Центральной получила новое имя – «Метрополь». В годы революции здесь состоялось организованное собрание, съезд и был создан 13–20 марта 1917 г. Уфимский комитет РСДРП. В настоящее время здесь размещаются комиссия ценных бумаг, фельдъегерская служба, республиканский комитет по делам молодежи. Здание является памятником архитектуры и истории. На перекрестке с улицей Пушкина находится еще один памятник архитектуры – двухэтажный кирпичный дом Короткова постройки 1860 г. (ул. Ленина, 12). Долгие годы он был известен уфимцам как магазин «Рыба», в настоящее время является одним из корпусов музыкальной школы. Дом был построен купцом Игнатием Бенедиктовичем Коротковым, а впоследствии принадлежал А. Нагареву и стал частью сложившегося здесь на рубеже XIX–XX вв. комплекса зданий, включавшего гостиницу «Метрополь» по улице Центральной, а также ресторан и школу по подготовке поваров. В том же доме на углу улиц Центральной и Пушкинской находился оптовый винный склад губернской секретарши Надежды Федоровой. Квартал между улицами Заки Валиди и Пушкина очень уютный, много зелени, скамеечек для отдыха: Самым ярким и значительным архитектурным памятником уфимского центра является, безусловно, Аксаковский народный дом, в котором размещается Театр оперы и балета (д.5а). Народный дом был заложен в 1909 г. в память о русском писателе Сергее Тимофеевиче Аксакове, строился до 1914 г., окончательно достраивался в 1920-е гг. По замыслу авторов проекта, народный дом должен был увековечить имя нашего земляка Сергея Аксакова, стать самым значительным гражданским зданием города, главным просветительским центром для жителей Уфимской губернии. В здании собирались устроить бесплатную народную библиотеку, концертный зал и лекционную аудиторию, музей из нескольких отделений, а также картинную галерею. В разные годы он назывался Дворцом труда и искусства, Домом культуры, а с 1938 г. в нем разместился Башкирский государственный театр оперы и балета. В первые годы после открытия театра, основу его труппы составляли выпускники башкирских отделений Московской консерватории и Ленинградского хореографического училища. Премьерный показ состоялся в 1940 году, когда была поставлена первая башкирская опера - "Хакмар". Важным этапом в развитии театра стали военные годы, когда в Уфу был эвакуирован Киевский государственный театр оперы и балета, от актеров которого уфимские артисты почерпнули немало опыта. Неразрывно связано с Башкирским театром оперы и балета имя Рудольфа Нуреева - выдающегося танцовщика XX века. Именно здесь он делал свои первые шаги на сцене - сначала занимался в балетной студии при театре, а затем был принят в балетную труппу. Выступая на уфимской сцене, он обратил на себя внимание специалистов и получил приглашение на учебу в Ленинградское хореографическое училище. В наши дни коллектив театра бережно хранит сформировавшиеся за более чем полувековую историю театра традиции и ежегодно представляет зрителям лучшие образцы зарубежной и отечественной классики - произведения Чайковского, Римского-Корсакова, Верди, Бизе и других выдающихся композиторов. А с 1993 года в театре ежегодно проводятся фестивали балетного искусства им. Рудольфа Нуреева, получившие широкую известность в России и за рубежом. Официальный сайт театра: http://www.bashopera.ru/ Напротив театра находится Уфимская государственная академия искусств имени Загира Исмагилова (ул.Ленина, д.14). Загир Гарипович Исмагилов — известный башкирский композитор, сочинявший музыку для национального башкирского инструмента курай. Академия расположилась в бывшем здании Дворянского собрания, построенного в 1856 году в стиле русского классицизма. При собрании было Общество любителей музыки и пения, в котором в 1891 году состоялся дебют юного Шаляпина. Много лет спустя в честь этого торжественного события перед концертным залом была установлена скульптура великого баса. Рядом с академией искусств, напротив театра оперы и балета, на месте, где раньше вывешивались театральные афиши, сегодня находится мемориальный комплекс с мраморной скульптурой великого оперного певца Федора Шаляпина в центре. Скульптура создана уфимским художником-монументалистом Рустемом Хасановым. Эскиз памятника скульптор для консультации отсылал в Италию дочери Шаляпина Марии Федоровне, получил одобрение с замечанием, чтобы автор заменил обувь певца на более модную – именно ту, которую любил носить сам Шаляпин, что и было сделано. Обычно великого оперного певца изображают зрелым мужчиной на пике славы, в мехах, в сценических костюмах, с высоко поднятой головой. Уфимская скульптура в этом смысле нестандартна, здесь певец еще молод и не знает, что его ждет. Скульптор увидел молодого Шаляпина немного растерянным и взволнованным юношей, полным надежд, стремящимся «выйти в люди». Такой нестандартный подход очень понравился дочери Шаляпина. Памятник был открыт 12 июня 2007 г., в День города, к 135-летию со дня рождения певца. Прогулки по Ленина доставляют одно удовольствие: За Театральным сквером находится здание бывшего Торгового дома братьев Крестовниковых постройки 1916 г., в котором размещается «Макдональдс» (ул. Ленина, 5, бывшая Верхнеторговая площадь, 46).

-

Что можно посмотреть в России