Весь контент zzz.svetlaya

-

"Не только Пушкин" в туре RNP "Западные земли Руси: Великий Новгород и Псков 9.06.2025 - 14.06.2025 с Латуховой Татьяной

Жуть какая -то!!! Представляю, практически ночью по приезду обнаружить такое в номере. И потратить еще свои нервы на ресепшен. 😡😡😡

-

"Сердце, Душа и Ворота Русского Севера". Тур RLA plus с Василием Солнцевым с 22.06.2025 с продолжением

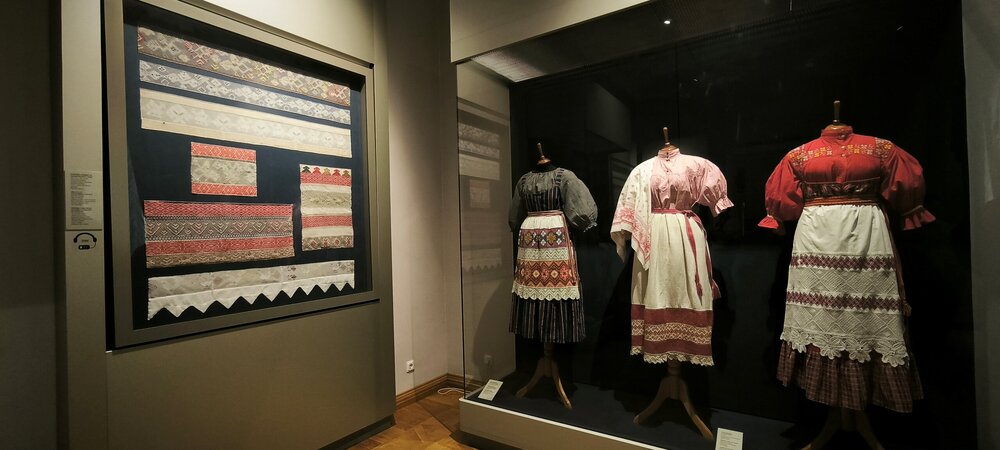

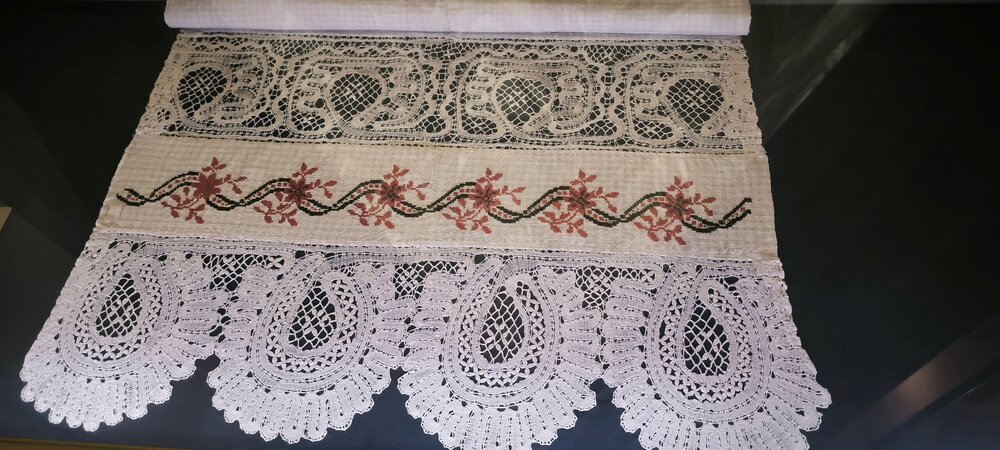

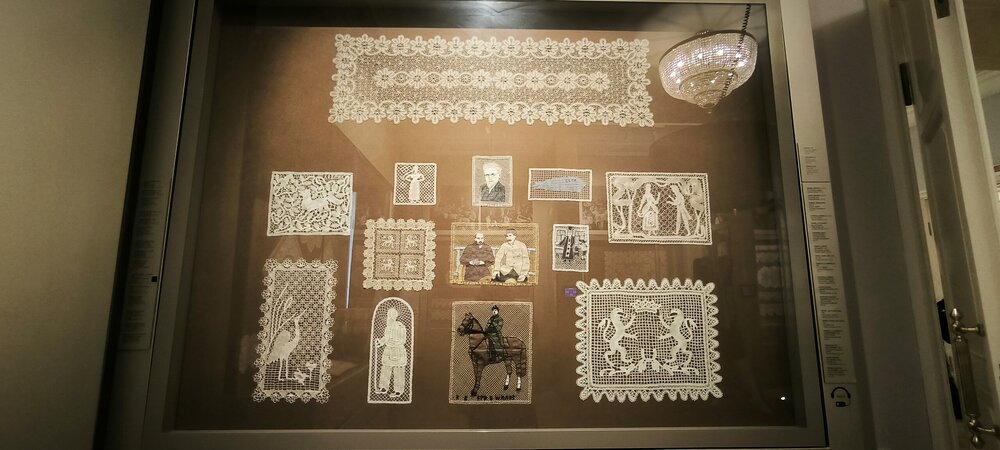

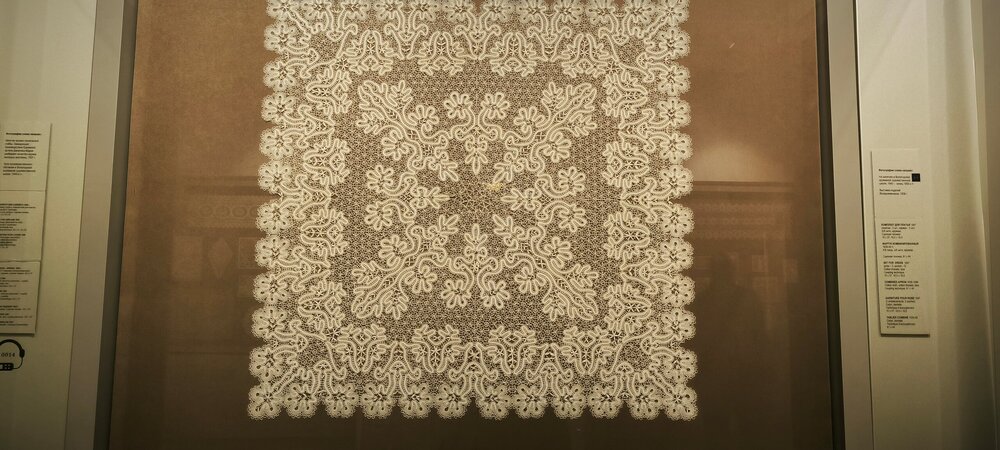

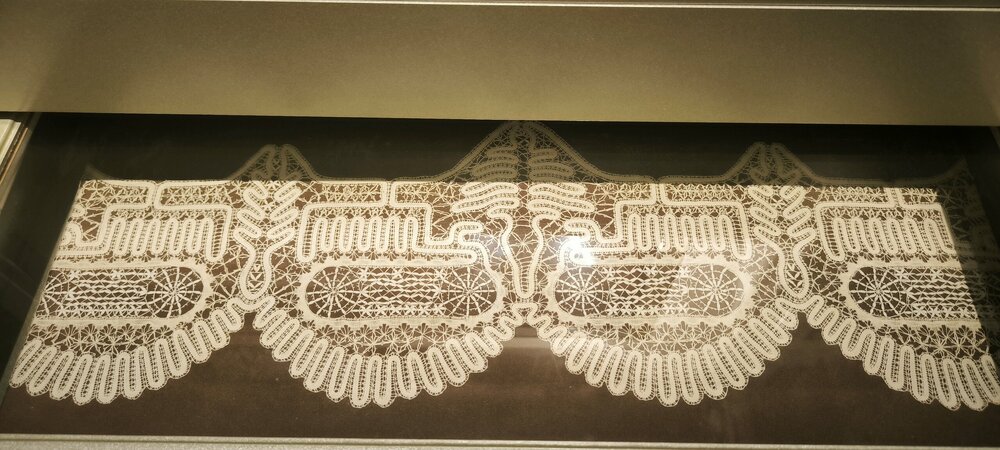

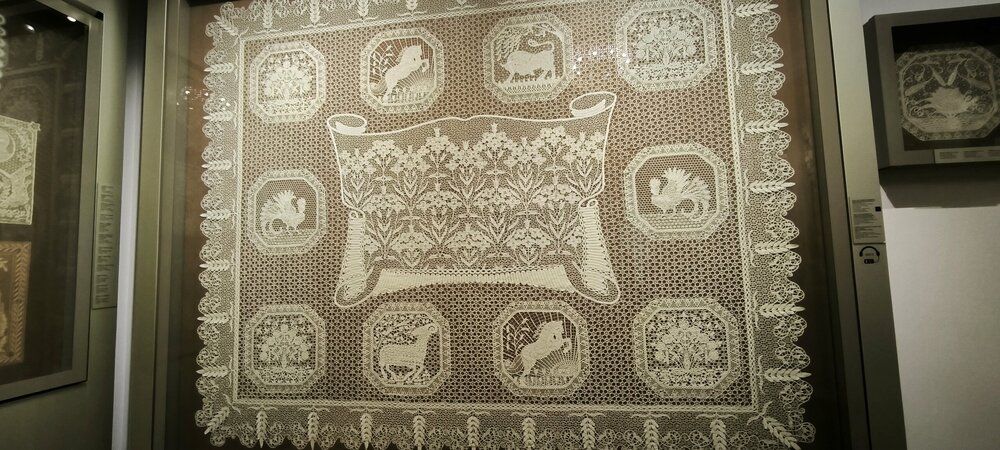

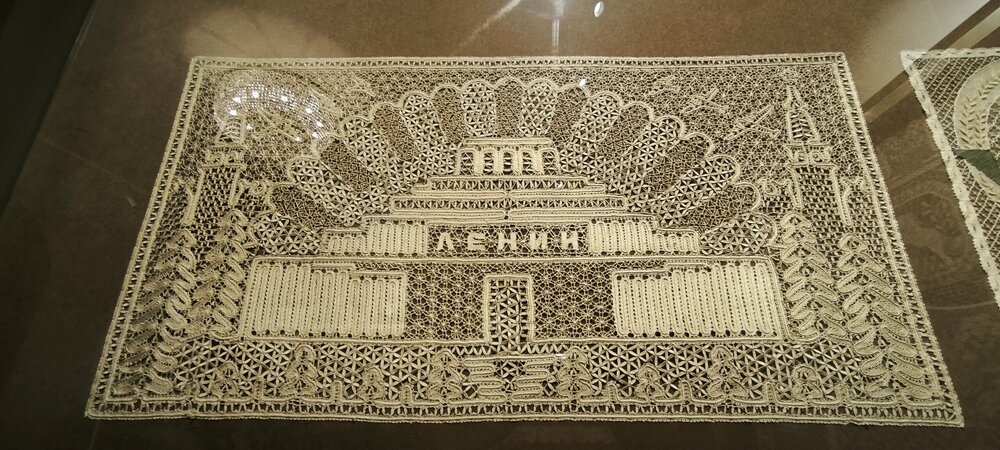

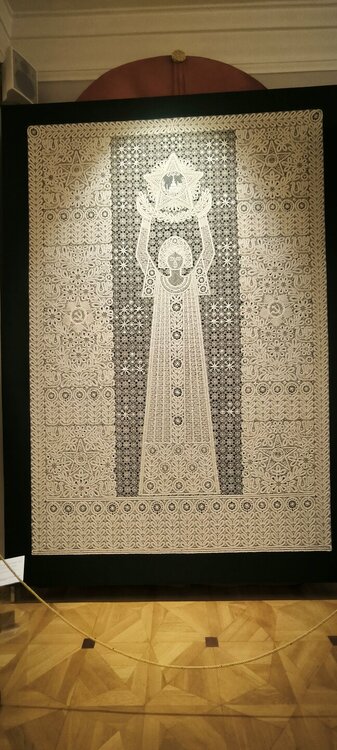

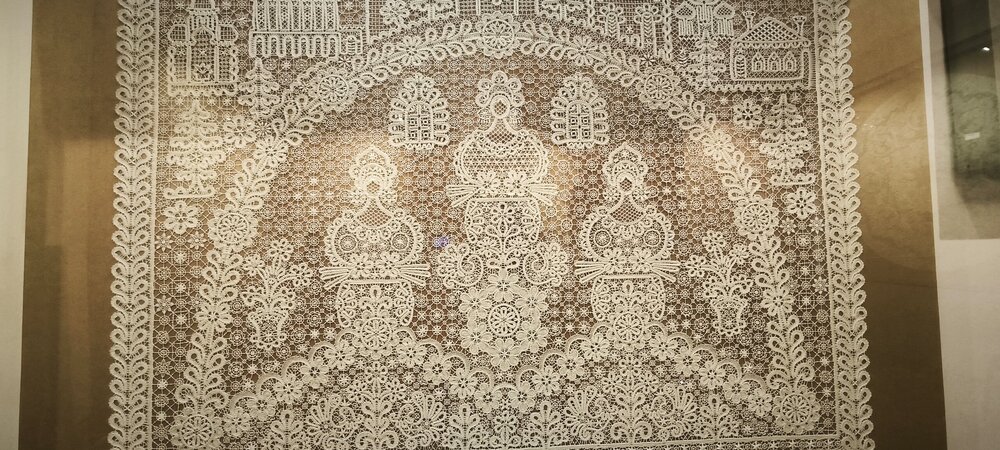

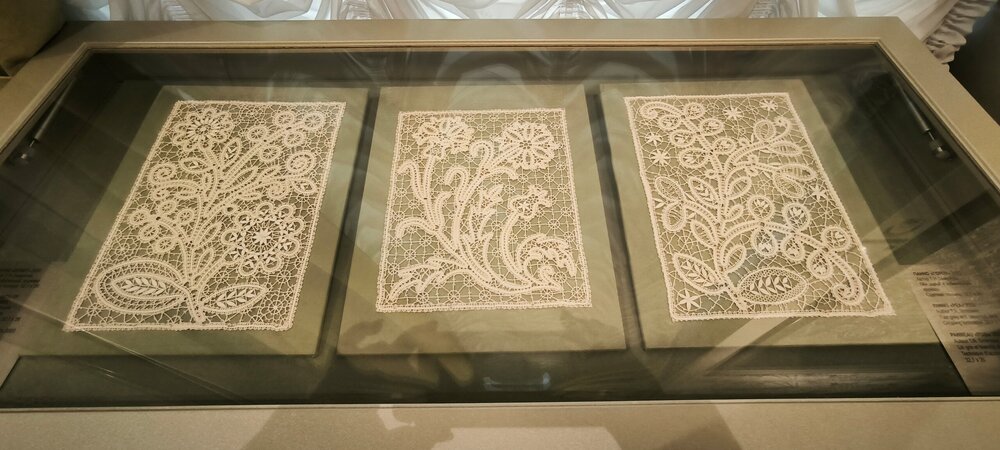

02.07.2025. Вологда. День третий. Заключительное Через Кремлевский сад возвращаемся к музею кружева. В музее в двух залах первого этажа проводится выставка елецкого кружева. А на втором - девять залов посвящены истории кружевоплетения и кружеву вологодскому. Ну, я засмотрелась. Мне в такие музеи противопоказано ходить. Там шедевральные работы, от которых глаза невозможно отвести. Не только скатерти и панно, но и украшения есть из кружева. Билет на выставку стоит 150 рублей, а в музей – 300 без льготы. Просто фотографии без комментариев. Кружевные трактора. И колесные, и гусеничные А это панно называется "Достижения земледелия и животноводства в Вологодской области" Панно "Праздник". Было разработано в 1975 году и посвящено 30-летию Победы в Великой Отечественной войне. А вот музейный магазинчик меня как-то не очень впечатлил. Скудноватый выбор. В музее часа два мы провели в целом. Программа по Вологде была выполнена. Идем в отель за вещами и едем на вокзал. Для меня лично Вологда встала в ряд с Томском по красоте. Я этим городом очаровалась. Несмотря на все его стройки-перестройки. Приеду еще раз сюда обязательно. А мы едем ночью в город, который называют Воротами Русского Севера. И там даже есть такой арт-объект. И это Киров.

-

"Сердце, Душа и Ворота Русского Севера". Тур RLA plus с Василием Солнцевым с 22.06.2025 с продолжением

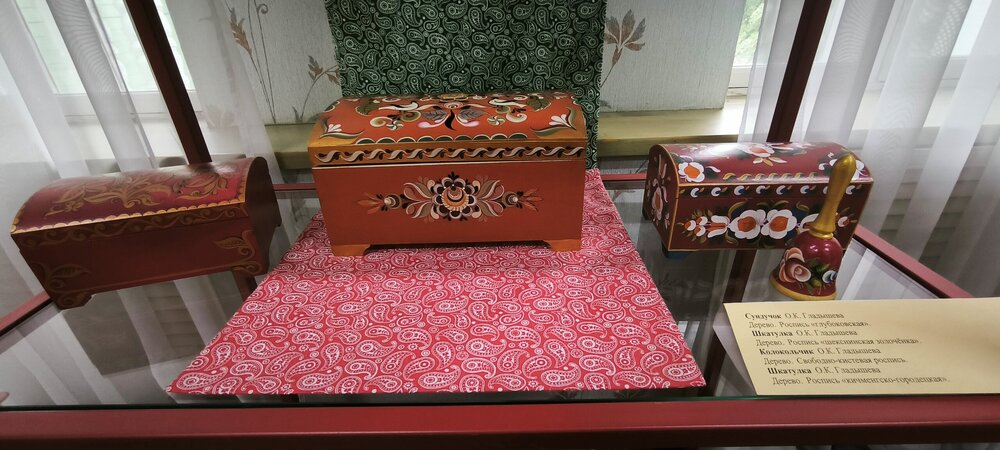

02.07.2025. Вологда. День третий. Часть первая Хуже погоды для прогулок по городу сегодня трудно было придумать. После 12.00 пошел дождь, который в прогнозах погоды обозначается тремя капельками. Была надежда, что будет пасмурно, но сухо. Но это был не тот случай. Поскольку в Вологде введены временнЫе ограничения на продажу алкоголя, сначала зашли в «Промыслы Вологодчины», а затем уже направились изучать закремлевскую сторону Вологды. Идем по проспекту Победы. С правой стороны остается за забором территория Кремлевской площади, Заходим в Кремлевский сад. Кремлевский сад начинает свою историю с 1923 года. При музее на территории бывшего Архиерейского сада был заложен Ботанический сад площадью 4 гектара, единственный в Северном крае. В конце 20-х годов прошлого века часть его стала Парком культуры и отдыха. С 2013 года вся парковая зона, расположенная рядом с Вологодским Кремлем называется Кремлевским садом. Два пруда разделяет Овсянниковский мост, красивая часовня Владимирской Божией матери, много разных жанровых скульптур, Памятник букве "О" и маслоделу Ладья Эта называется "Букет" А эта - "Сработались" Скамейка "Посидим - поокаем". Можно и посидеть здесь, глядя на противоположный берег Вологды. Там красивая Сретенская церковь. Но не сегодня Выходим из сада мимо «Двери в Вологду», памятника преподобному Герасиму, в сторону места основания города - Вологодского городища. Это место еще называют Ленивая площадка. Она находится в излучине реки Вологды на улице Бурмагиных. Место упоминается еще с 17 века. Когда-то здесь был рынок, где товары не выкладивали на прилавок, а продавали прямо с телег. Отсюда и название площадки. В 1947 году после того, как овощехранилище, находившееся на этом месте, было убрано, здесь был разбит сквер, вокруг которого установлена красивая балюстрада. В настоящее время в сквере находится обелиск с барельефами, отображающими основные вехи истории Вологды, установленный в честь 800-летия города. Красивый вид на излучину реки Недалеко от городища – Успенский монастырь. Несмотря на проливной дождь идем туда. Как же в дождь пахнут розы!!! На территории монастыря никого нет. Красивый успенский собор 1699 года постройки. В октябре 1824 года монастырь посетил император Александр I и на пожалованные императором 5000 рублей ассигнациями был построен архиерейский дом. Еще один храм – Алексеевская церковь. Но не все храмы в Вологде в таком сохраненном виде. Идем обратно мимо церкви Николая Чудотворца Золотые Кресты. Выглядит вот так. Дальше мимо особняка Дмитриевских, резного дома Караулова выходим по улице Засодимского в очень симпатичный уютный уголок – к церкви Варлаама Хутынского. Церковь – не похожая на все остальные. Высокая трехъярусная колокольня со шпилем и овальный фонарик с главкой и крестом. Я залюбовалась прямо. А церковь Варлаама здесь не единственная. Рядом еще один объект культурного наследия федерального значения – церковь Ильи Пророка в Каменье. Мы решили немного отдохнуть от дождя в центре народных промыслов и ремесел «Резной палисад». Здесь впервые я увидела над резным палисадом вот такой вот клен. Просто очаровательно. Купили билеты за 100 рублей, и пошли смотреть выставки. Все красивое! И полотенца вышитые, и керамика, и костюмы народные. И тарелки декоративные из бересты. Очень понравилось. Выйдя из центра, я не могла еще раз не обойти церкви. Здесь еще и особняк Воробьева в стиле модерн. Дом построен в 1910 году, всегда оставался жилым домом и ни разу не реставрировался. Поэтому его прекрасное состояние – исключительно заслуга жильцов. Двигаемся дальше по направлению к музею. Ноги промокли полностью. Кроссовки сырые. Еще проходим мимо самого старого деревянного строения, которое сохранилось в Вологде, классический пример городской дворянской архитектуры – дом Засецких, построенный еще в девяностые годы 18 века в стиле классицизма. Больше двухсот лет дому! Все. Прогулка закончена.

-

Тур RLA plus «А мы пойдем на север!» Путешествие в Архангельск с Пинегой с 22.06.2025 с Василием Солнцевым

Вита, и кинотеатр, и памятник Павлину Виноградову на месте. Возле него никаких остановок на обзорной не было. Мимо проезжали. А я в свободное время тут проходила

-

"Сердце, Душа и Ворота Русского Севера". Тур RLA plus с Василием Солнцевым с 22.06.2025 с продолжением

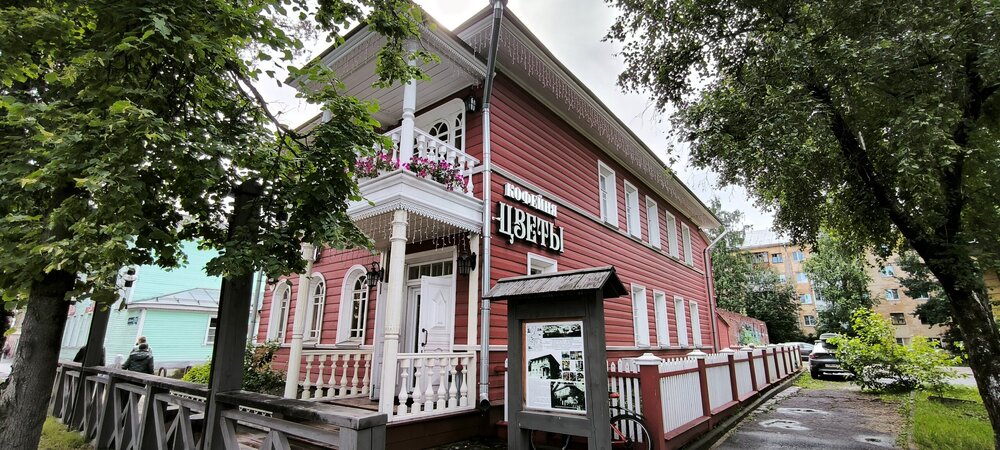

01.07.2025 Вологда. День второй. Часть третья Мы уже вышли на улицу Мальцева и по ней же движемся дальше. К памятному знаку «Резной палисад» Четыре дома фасадами выходят на перекресток, образуя небольшую ромбовидную площадь, которая была заложена еще в генеральном плане Вологды 1781 года. Из них три дома – достопримечательности. Это флигель и дом Дружинина, сейчас цветочный магазин и кофейня, напротив – дом Иванова, построенный в 1852 году, и находящийся сейчас как-то в весьма посредственном состоянии, и как раз возле этого дома памятник резному палисаду. Этот памятный знак был установлен в 2004 году по инициативе вологодских журналистов и городской администрации к тридцатилетию известной песни «Песняров». Местные краеведы до сих пор спорят, а были ли в Вологде резные палисады? Одни считают, что были, другие – что их никогда не было, третьи – что были, но не резные. К моменту установки памятника, представляющего собой небольшую гранитную плиту с фигурной надписью «Резной палисад», ни одного палисада в Вологде не нашлось. Тогда было решено соорудить его возле дома Иванова. Так в 2004 году в Вологде появился и резной палисад, и памятник ему. Что ж дом –то не подреставрировали к открытию палисада? И место не мешало бы обкосить хотя бы, а то как-то подзаросло все. Третий дом - дом Макаушкина – это большой деревянный двухэтажный особняк, возведенный в 1900 году. Известна даже дата начала строительства – 27 апреля 1900 года. Такие подробности для старинных вологодских особняков большая редкость. Точные сведения были указаны на запечатанной в бутылку записке, найденной в фундаменте дома при его реставрации. И четвертый дом – просто красивый. И рядом с ним – гармонист. Продолжаем прогулку по улице Благовещенской. Здесь каждый дом на загляденье. Дом Скворцова. Дом Бутыриной, 1902 года постройки, традиционный для Вологды тех лет дом в два этажа с балконом. . Дом Красильникова. И наконец - Дом Наумова, в котором сейчас располагается Центр ремесел. Во дворе центра ремесел арт-пространство «Керамические истории». Глиняные скульптуры мастеров гончарного дела из разных городов России. Часть улицы с деревянными домами благополучно перешла в Благовещенский сквер. В сквере работает фонтан, разбиты цветники, скамейки, фонари красивые. Здесь мы немного отдохнули. И движемся налево по улице Мира к площади Ленина. Свернули на проспект Победы и зашли в магазин «Промыслы Вологодчины». Здесь большой отдел ювелирный. Торгует изделиями фабрики «Северная чернь». Хотели прикупить местный алкоголь, но новый губернатор ввел ограничения по продаже алкоголя по времени. Теперь в Вологодской области алкоголь можно купить только с 12 до 14.00. На мой вопрос продавцу: «Меньше пить стали7» она ответила: «Теперь ящиками берут». Еще немного прогулялись по скверу за памятником В.Ленину. В конце сквера еще одна жанровая скульптура – Девочка с мороженым. И двигаемся в отель. По самой короткой улице – Каменный мост. Внизу протекает речка Золотуха. Вообще в Вологде через Золотуху переброшено 17 мостов. Каменный мост – улица пешеходный. Интересная скамья рядом с кафе А у администрации клумбы (?) сделаны под резной палисад. Красиво Завтра идем изучать закремлевскую часть города и музей кружева, у которого выходной два дня в неделю - понедельник и вторник.

-

"Сердце, Душа и Ворота Русского Севера". Тур RLA plus с Василием Солнцевым с 22.06.2025 с продолжением

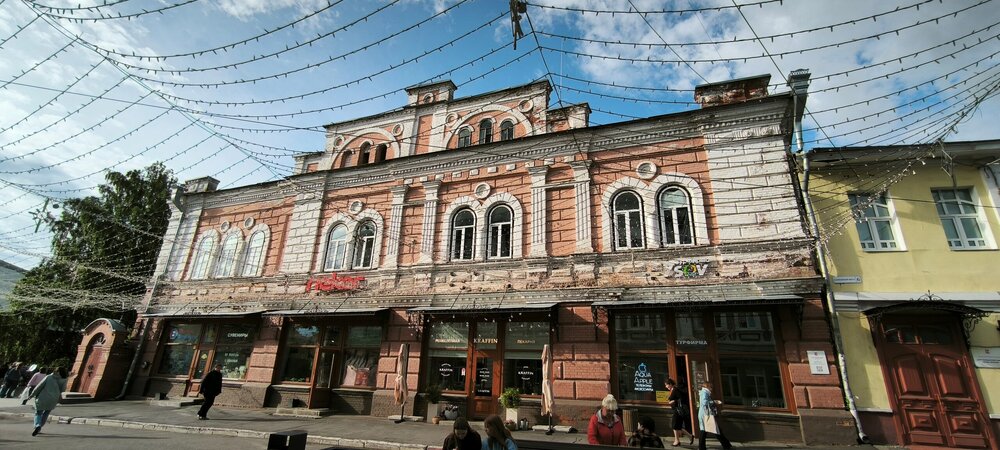

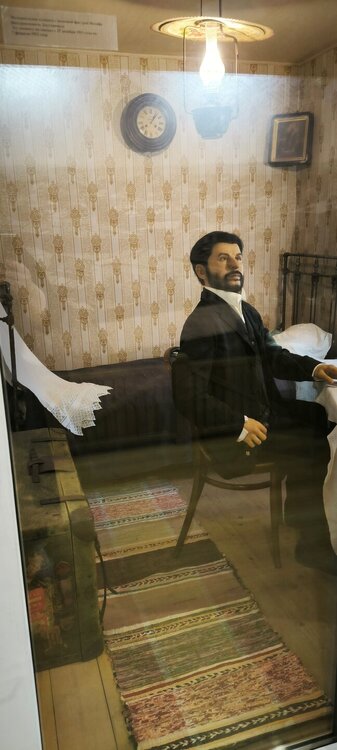

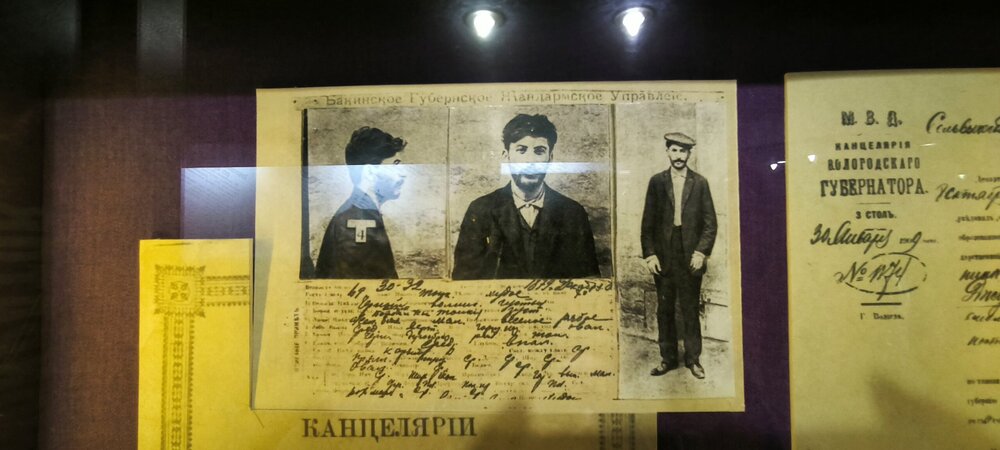

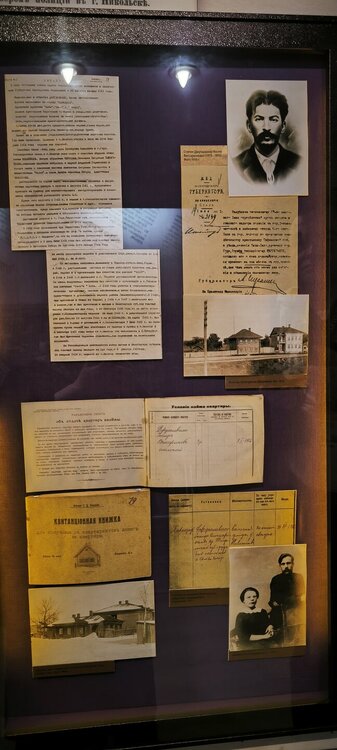

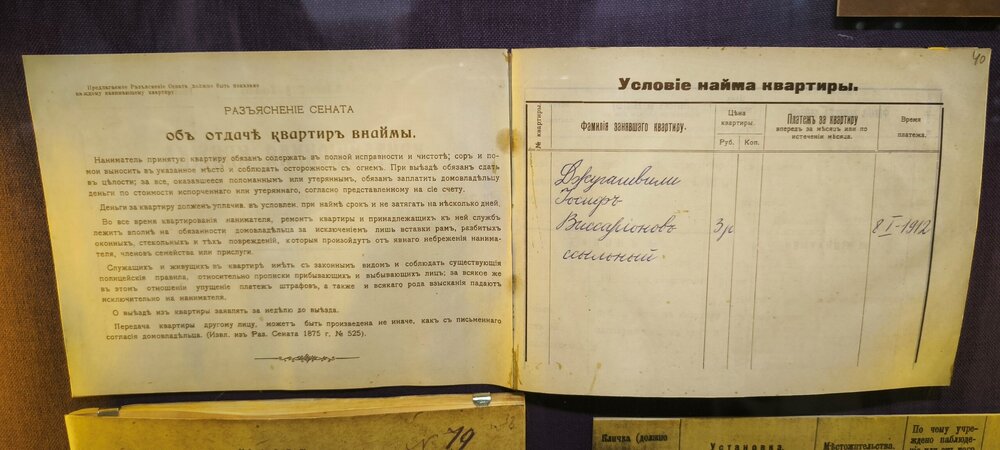

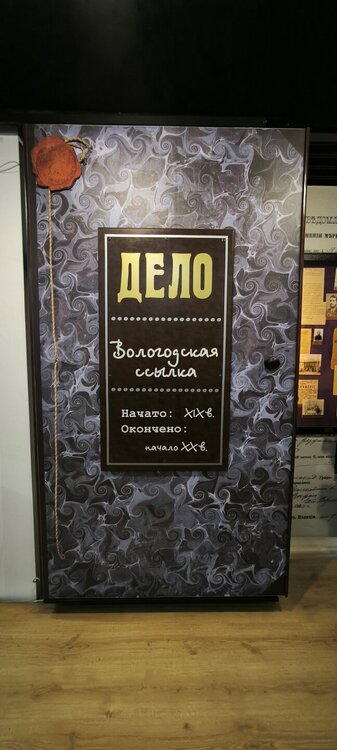

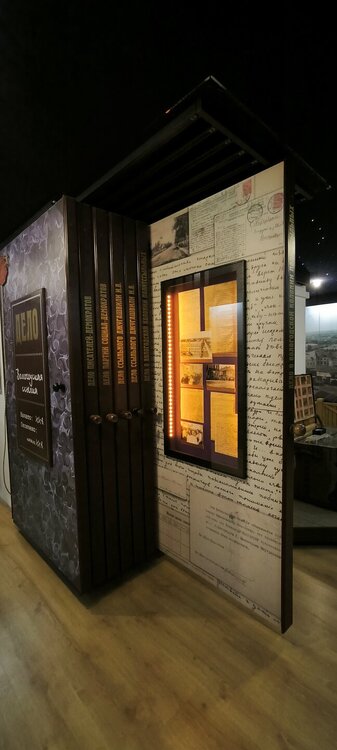

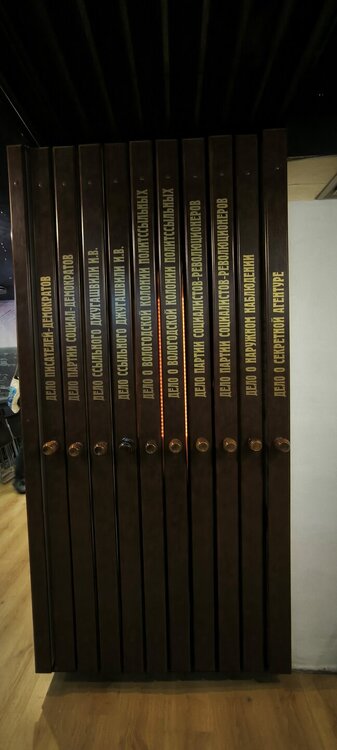

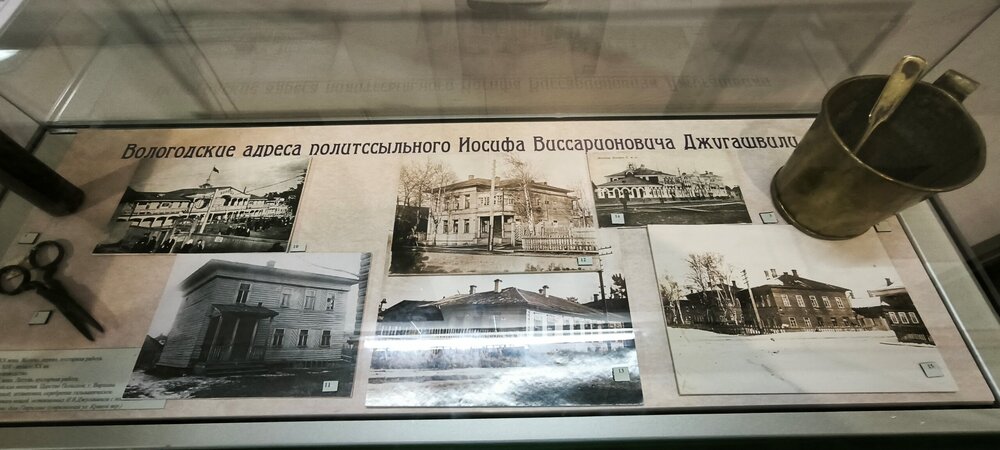

01.07.2025. Вологда. День второй. Часть вторая Возвращаемся в центр. Нам нужно на улицу М.Ульяновой. Идем в музей вологодской ссылки. Но идти короткими путями не наш метод. Поэтому для начала проходим мимо музея на площадь Дрыгина. Площадь административная. С одной стороны улицы – администрация губернатора, а на площади и управление налоговой, и арбитражный суд, и городская дума. И по приколу видимо: на здании налоговой – граффити «Душа русского севера», а на здании думы – «Место силы русского мира». В прошедшие выходные день города праздновал не только Архангельск, но и Вологда. По центру площади - флаги муниципалитетов Вологодской области, а в сквере - красивый кружевной арт-объект – птица счастья. Символ Вологодчины. С площади все-таки возвращаемся к музею. Музей маленький. Стоимость просмотра – 100 рублей. У входа – скульптура И.В.Сталина. Оказывается, именно в этом доме отбывал свою ссылку будущий глава СССР. Интересно в музее оформлены документы. На выкатных панелях как бы сформированные дела. Почитать было любопытно. После посещения музея вернулись на улицу Герцена. Наша следующая цель – объекты деревянного зодчества – дома под №№ 36, 37, 38. Это шедевры прямо. Дом № 36 – дом Сотникова. В нем сейчас расположен филиал Вологодского музея-заповедника. «Литература. Искусство. Век 20». Музей посвящен поэту – уроженцу Вологды Н.Рубцову и композитору В.Гаврилину, также родившемуся в Вологде. Еще учась в свое время в музыкальной школе наш хор, где я была солисткой, исполнял очень проникновенную песню «Мама». С тех пор я знаю музыку Валерия Гаврилина. Ну а стихи Николая Рубцова, я думаю, многим знакомы, одно из известнейших «В горнице» также на музыку положено. А дом сам был возведен в 1868 году, очень богато украшен резьбой, имеет три вида наличников. Рядом с домом Сотникова красивейший двухэтажный дом Панова. Отреставрирован местным предпринимателем. Мы зашли внутрь. На потолке даже сохранились росписи в технике гризайль. Немного, но видно. Сейчас на первом этаже магазин, а на втором – кофейня. А напротив – дом Левашова. Уникальная для вологодского деревянного зодчества деревянная дворянская усадьба, построенная в 1828. Роскошный деревянный особняк в стиле ампир, своими формами и декором точно повторяющий каменную архитектуру того времени. До революции на фронтоне дома был фамильный герб Левашовых вырезанный из дерева, в советские времена был демонтирован. Возвращаемся назад к улице Мира. Хорошая погода, увы, опять закончилась. Но это было временно. Так небольшой дождик. По дороге я не преминула зайти в пару магазинов с вологодским льном и сувенирами. По части сувениров Вологда очень раскручена. Все, что хочешь, на любой вкус. Заходим в Театральный сквер. Здесь начинается улица Октябрьская. Все правильно, рядом театр – Вологодский областной ТЮЗ. А в театральном парке почему-то лось. И не просто лось, а кружевной. На противоположной стороне улицы – дом купцов Бурловых. Очень красивые резные наличники. Раньше в доме был Губком РКПб, а сейчас судя по вывеске – дом вологодского масла. А вот и ТЮЗ. Напротив виден интересный памятник. Поэтому переходим улицу. Еще один красивейший особняк с большим в три окна мезонином. Сведений о владельце не сохранилось. А памятник интересный посвящен народному художнику России, почетному гражданину Вологды – Н.В.Корбакову. Я к своему стыду ничего о таком художнике не знаю. Ну, как говорится, есть повод… Напротив здания ТЮЗа - памятник космонавту П.И.Беляеву.

-

"Сердце, Душа и Ворота Русского Севера". Тур RLA plus с Василием Солнцевым с 22.06.2025 с продолжением

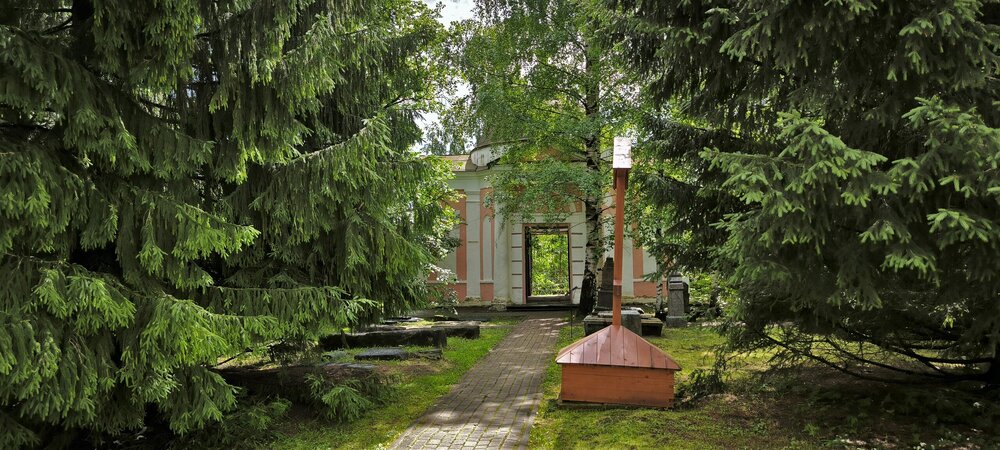

01.07.2025 Вологда. День второй. Часть первая Вероятность дождя с утра сегодня была 20%, поэтому для начала решили съездить в Спасо-Прилуцкий Дмитриев монастырь. Это один из самых древних и крупных монастырей Русского Севера. Основан в 1371 году в излучине реки Вологды учеником Сергия Радонежского святым Дмитрием Прилуцким. Это комплекс памятников архитектуры 16-18 веков, среди которых пятиглавый Спасский собор и Успенская церковь, перенесенная из Александро-Куштского монастыря – древнейшая сохранившаяся деревянная шатровая церковь в России. В монастыре покоятся мощи его основателя святого Дмитрия Прилуцкого и находится могила К.Н. Батюшкова. Ехать недалеко, несколько остановок на автобусе, транспорт в Вологде ходит часто, на маршруте 14, который идет до монастыря проезд стоит 41 рубль. Красивейшее, тихое и умиротворенное место. Практически нет прихожан. Правда, много куда пройти нельзя, вход только для братии монастыря. И Спасский собор – в лесах. Святые врата с надвратной церковью и справа здание духовной семинарии Корпуса, к которым закрыт проход Колокольня Спасский собор на реставрации На территории кладбища Екатерининская церковь. Внутри фрески сохранились. А вот и старейшая деревянная шатровая Успенская церковь. К ней тоже пройти нельзя. За забором. Поэтому и снимки такие Рядом могила Константина Батюшкова Посредине территории монастыря – пруд, на нем семейство уток, очень прирученное и фотогеничное. Все семейство вылезло ко мне на берег. Мельничная башня отражается в пруду. А за утками пристально наблюдает еще один местный житель Водонапорная башня. Здесь лестница на стены Поднялись на монастырские стены, Обошли монастырь снаружи. У монастыря цветные башни. Красиво все кругом. Дальняя цветная Южная башня. Рядом железнодорожный мост. Это с него я видела монастырь вчера на подъезде к Вологде. И еще одна цветная Белозерская башня Будет время свободное – съездите. Мы в монастыре на полтора часа зависли.

-

"Сердце, Душа и Ворота Русского Севера". Тур RLA plus с Василием Солнцевым с 22.06.2025 с продолжением

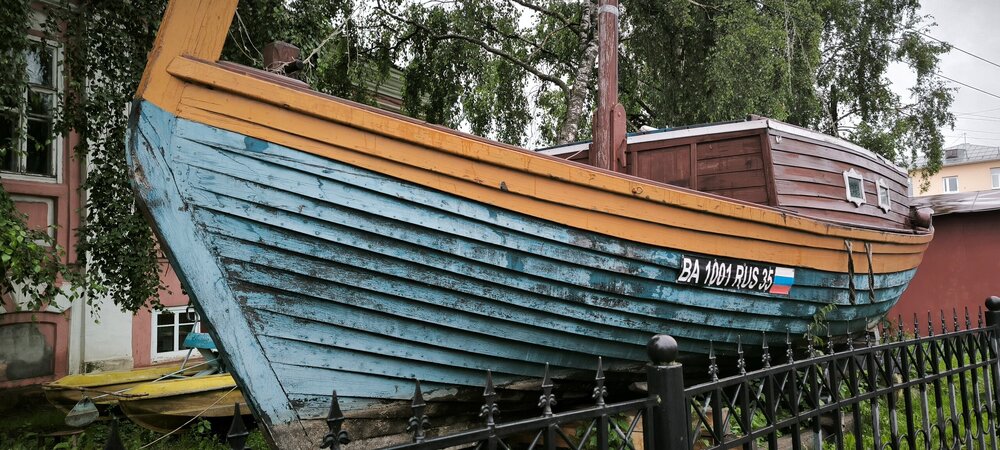

30.06.2025 Вологда. День первый. Часть вторая Проходим учебный центр, который расположен в особняке Масленникова – объекте культурного наследия федерального значения. Рядом – поморский коч «Вологда». Это парусно-моторное маломерное судно было сделано в 2012 на верфи в Петрозаводске и передано юным морякам в безвозмездное пользование для отработки практически навыков. Дальше два храма – Дмитрия Прилуцкого на Наволоке и церковь Успения Пресвятой Богородицы на Наволоке. По Октябрьскому мосту возвращаемся на другой берег Вологды. Мимо водонапорной башни выходим на улицу С. Орлова. Напротив Водонапорной башни тоже реконструируют территорию. Все за зеленым забором. У торговых киосков на Торговой площади выпили горячего сбитня, сфоткали птицу-говоруна. Зачем этот арт-объект вообще здесь установлен? Я не поняла. На площади два храма – Казанской иконы Божией Матери и церковь Покрова на Торгу. Казанской церкви явно требуется обновление. Еще красивые дома - гостиницы Проходим мимо них к скульптуре «Песняры». Вот тут все как раз логично. «Где ж ты моя черноглазая, где?...» И эта песня рефреном. И вот здесь у музея кружева начинаются главные раскопки Вологды. Все перерыто, пройти к Софийскому собору невозможно, а поскольку сыро, это все еще и грязно. Идем мимо храма Александра Невского, памятника К.Батюшкову, скульптуры «Девушка муза» и еще после нескольких поворотов выходим наконец-таки к собору. Из-за этой перекопки общей картинки кремля у меня не сложилось. Половина зданий еще и на реставрации. Как и стены кремля. В общем, пришли мы в кремль за полчаса до закрытия территории. И сюда непременно стоит вернуться, чтобы посмотреть на этот комплекс после восстановительных работ. Пока все выглядит вот так. Софийский Собор Колокольня Софийского Собора. На колокольню вход до 17.00. Но только в сухую погоду. В дождь подъем запрещен. Еще один повод побывать снова в Вологде. Воскресенский собор Корпуса Летний домик. Очень празднично выглядит на общем фоне. Вернулись в отель.

-

"Сердце, Душа и Ворота Русского Севера". Тур RLA plus с Василием Солнцевым с 22.06.2025 с продолжением

30.06.2025 Вологда. День первый. Часть первая Если Архангельск называют сердцем русского севера, то его душой называют Вологду. Поэтому после тура в Архангельск решено было продолжить путешествие в Вологде. Приехали мы туда архангельским поездом в начале десятого утра. Привезли с собой архангельскую погоду. В Вологде поливал дождь. Морочиться общественным транспортом с багажом не стали, поэтому уехали в отель на такси. Забронирован у нас была трехзвездочная гостиница «Центральная». Тихий центр, в двух шагах от площади Революции, через калитку выход на набережную. Новая гостиница, в которой есть все для комфортного проживания, кроме завтраков. И это единственный минус. Нас это не напрягало нисколько. Рядом - много мест, где поесть. На изучение Вологды было три неполных дня. Обязательным к посещению был Вологодский кремль, Спасо-Прилуцкий монастырь, музей вологодской ссылки и музей кружева. Немного отдохнули с дороги и идем в кремль. Правда пошли мы в него очень длинным путем. Для начала вышли на площадь Революции. Через Комсомольский сквер На площадь фасадами выходит много красивых зданий – бывшее здание гостиницы «Эрмитаж», ныне администрация города, бывший дом с лавками купца Колесова, ныне музыкальная школа № 1, дом связи, к фасаду которого пристроен знак нулевого километра автодорог и установлена фигура почтальона с почтовой карточкой в руках. Нетрудно догадаться, какой адрес указан на карточке. Конечно же – Вологда, дом № 1. Рядом с почтамтом – красивейшее здание бывшей гостиницы «Золотой Якорь», конца 19 века постройки, являвшимся несколько лет самым высоким общественным зданием города. Между этими двумя зданиями продолжается улица Пушкинская и установлен бюст поэта. Но все перегорожено. Вообще надо сказать, что в Вологде много чего и где копают, ремонтируют и благоустраивают. Рядом с площадью Революции начинается Детский парк, в глубине которого видны купола Предтеченской церкви. Но объект весь за зеленым забором и прохода туда нет. Мы движемся дальше по Советскому проспекту. Впереди, судя по карте, несколько красивых деревянных домов. Так и есть. Дом Юшина – памятник деревянного зодчества первой половины 19 века. За домом открыта калитка в заборе. Ну как не зайти? Здесь музейная территория. Напротив художественной мастерской небольшой столб установлен с образцами разных росписей, еще дальше – музей купеческого быта и центр народной культуры. Оба расположены в прекрасных деревянных особняках. Вышла обратно на проспект – здесь еще и жанровая скульптура «Темноглазая» называется. Вот только понять не могу, она вся одного цвета, почему темноглазая? Дальше строгий деревянный особняк первой половины 19 века – дом Левина-Ватагина, а за ним двухэтажный особняк купца Соковикова в стиле классицизм. В этом доме 11 лет жил поэт К.Н. Батюшков. Сворачиваем на улицу Предтеченскую. Мимо Драмтеатра. Я сначала даже не поняла, что это драмтеатр. Фасад какой-то совсем невзрачный. Зато рядом на постаменте сидит Девушка с дудкой. Оказывается это эмблема драматического театра Вологды. Продолжаем двигаться к реке и сворачиваем на улицу Зосимовскую. По дороге попадаются дома с красивыми наличниками. Мимо памятника купцу – меценату Х.Леденцову заходим в Кировский сквер с памятником Героям Советского Союза и бюстом адмирала Н.Кузнецова. Напротив сквера скульптура «Свадьба». Логично где-то рядом должен быть ЗАГС. И он есть. Оказывается, церемонии бракосочетания проводятся в доме бывшего вологодского губернатора, в котором бывали в свое время императоры Александр I и Александр II, великие князья, а сейчас здесь находится приемная Президента России. О как! А мы движемся к Красному мосту. Мимо театра кукол «Теремок» и памятника первому электрическому фонарю. Памятник установлен в честь 100-летия электрификации Вологды. Но в народе про электрификацию все забыли и это просто «памятник писающей собачке». Вот и у меня. Фото собачки есть, а фото фонаря во всю высоту - не оказалось Переходим по Красному мосту на другой берег Вологды. На набережной красивые добротные дома. И берега набережной интересно сделаны. Выложены камнями, затянутыми в сетку. Идем к Никольской церкви - храм святителя Николая Чудотворца во Владычной слободе. Белокаменный храм, возведенный в далеком 1669 году. Ухоженная, вся в цветах, территория. Тишина кругом. Зашли в храм ненадолго. И идем дальше по набережной 6 армии. Двигаемся все-таки в сторону Вологодского кремля Продолжение следует...

-

Тур RLA plus «А мы пойдем на север!» Путешествие в Архангельск с Пинегой с 22.06.2025 с Василием Солнцевым

Светлана, пока речные прогулки в Вологде проходят только по одному маршруту: памятник 800-летия Вологды - дом Петра 1. Отправление от причала на набережной 6-й Армии 137. Стоимость прогулки по этому маршруту - 800 рублей. За три дня в Вологде не видела ни одного курсирующего теплохода. Мы в Спасо-Прилуцкий ездили на автобусе.

-

"Сердце, Душа и Ворота Русского Севера". Тур RLA plus с Василием Солнцевым с 22.06.2025 с продолжением

Ирина, спасибо за отклик, обеды Василием были организованы каждый день, по ресторанному вкусно и с подачей ресторанной был один обед, в третий день тура по-моему, в ресто- баре "Штаб' он был. Понравился еще мне обед в Каргополе. В остальном, обыкновенные обеды, без изысков всяких: салат, суп, второе. Десерты два раза были только вроде. А ужинали мы в ресторане своего отеля 'Артелеком'. Там не для группы вкусно готовят. Меню есть в номерах, белая папка такая. Ценник, салат + основное блюдо немногим больше, либо в пределах 1000.

-

"Сердце, Душа и Ворота Русского Севера". Тур RLA plus с Василием Солнцевым с 22.06.2025 с продолжением

Так я тоже в последний день позавтракала там за деньги. Там вкусно готовят. Только не для группы. Как будто группа бесплатно там завтракает!

-

"Сердце, Душа и Ворота Русского Севера". Тур RLA plus с Василием Солнцевым с 22.06.2025 с продолжением

Ну ТТВ в группе ТГ пишет что у нас были усиленные завтраки! Страшно подумать какие же тогда не усиленные??? Реально, что там можно съесть, это скрэмбл и бутерброд с сыром, или бутерброд с ветчиной. В один из дней нам дали вот эту яичную болтушку, баночку йогурта и банан. А холодильники якобы в категории 3 звезды не обязательны.

-

"Сердце, Душа и Ворота Русского Севера". Тур RLA plus с Василием Солнцевым с 22.06.2025 с продолжением

29 июня в Архангельске день города. Выехали из номеров, чемоданы оставили в гостинице и пошли гулять. Надо же было найти последнего кудесника. В городе развернули разные локации, сцены на набережной, в Петровском парке. Посмотрели парад катеров 'Соломбалец', попробовали салат из картошки с солеными грибами на фестивале 'Еда поморская'. Ни кудесника с птицей счастья нашли. До18.00 мы погуляли и уехали из центра на автобусе в отель за вещами. Кстати, одна поездка на общественном транспорте в Архангельске стоит 40 рублей. И на вокзал. Теперь в общем и целом. Вывод так сказать. Я лично не пожалела, что поехала. Это такой самобытный регион. Нигде я не видела столько оригинального деревянного зодчества. И это красиво! Край суровый, у меня наверное до сих пор не было такого серого и холодного по погоде тура летом. Три солнечных дня из восьми. А люди здесь хорошие. Добрые, разговорчивые и улыбчивые. По крайней мере, мне такие попались. Я рада, что Туртранс наконец-то запустил новое направление по России. И надеюсь, это направление ждет успех и хороший набор не только в 2025 году. А любимому туроператору хотелось бы пожелать присмотреться ещё к какому-нибудь направлению по России. Чтобы не терять своих туристоа. Страна наша такая красивая и такая большая. А у вас ведь совсем не охвачен разные регионы, регион черноземья, например. Хотя боюсь, что отзывы на форуме Туртранс не читает. На этом заканчиваю. Спасибо всем, кто читал и проявил внимание к моему рассказу. И всем новых путешествий и впечатлений. А я поехала в Вологду. Продолжать путешествовать по Русскому Северу.

-

"Сердце, Душа и Ворота Русского Севера". Тур RLA plus с Василием Солнцевым с 22.06.2025 с продолжением

Нет, у нас был плацкарт, билет покупали в первый день продаж. Вы правы, изначально была 'Двина', по факту оказался 'Артелеком'

-

"Сердце, Душа и Ворота Русского Севера". Тур RLA plus с Василием Солнцевым с 22.06.2025 с продолжением

Светлана, те, кто не посещал пещеру могли записаться на обед в ресторане. Записывались у Василия как обычно по ведомости на доп.мероприятие. Про заказ блюд - не знаю у нас никто не заказывал, а обедала вся группа.

-

"Сердце, Душа и Ворота Русского Севера". Тур RLA plus с Василием Солнцевым с 22.06.2025 с продолжением

Выезд в Пинежский заповедник был назначен на 8 утра. По этому случаю кафе вместо того, чтобы открыться в 7.30 и накормить нас, выдало накануне ланч-боксы с резиновой вафлей опять, которую я выбросила в мусорку, йогуртом и сэндвичем. При этом в номерах нет холодильников. И как оказалось в сэндвич плавленый сыр положили не удосужившись снять плёнку. Для сохранности видимо. ТТВ! ЗАМЕНИТЕ ОТЕЛЬ В АРХАНГЕЛЬСКЕ!!!! Третий по счёту автобус за тур нам выделили большой. Туристический, на 50 мест. Нас поехало в заповедник 22 туриста. Написано конечно что 3 часа дороги. У нас ушло 4,5 часа в одну сторону с одной остановкой на туалеты. Примерно половина дороги асфальтированная, половина грунтовая. На грунтовой дороге скорость соответствующая. Где то в районе 12.40 мы приехали в Голубино, где расположен визит-центр. Ненужные вещи можно закрыть в камеры хранения. Прогноз погоды дождь не обещал, зонт я с собой не взяла. До тропы к водопаду нас отвез автобус заповедника. До ручья с водопадом идти по тропе 800 метров. Сразу можно было как в пещеру сапоги надевать. .Очень хороший проводник нам достался. По дороге рассказывала и показывала растения заповедника, про фауну рассказывала, про карстовые воронки. На всем пути практически проложены деревянные мостки. Но были откровенно сырые и грязные участки. Приходилось обходить их. Природа красивая. И прогулка получилась хорошая, хотя несмотря на прогнозы синоптиков дождь все равно пошел. Дошли до водопада, вернулись обратно и снова поехали в визит-центр. В пещеру собрались 14 человек. Нам выдали сапоги (сапоги стоят 200 наличных рублей), каски и фонарики. И поехали до тропы в пещеру. Те, кто не поехал в пещеру, гуляли по рекреационным зонам центра. Там красиво все сделано. Настилы деревянные, домики красивые, смотровые площадки на реку есть. До пещеры идти 200 метров. В пещере мы провели полчаса наверное. Интересно было. Летучих мышей сейчас в ней не было. Без сапог не обойтись. Пришлось по ручью пройти и грязно там. В пещере холодно. Около нуля. Есть остатки льда кое-где. На минуту мы все выключили фонарики и погрузились в полную темноту. И направились на выход и в автобус. Пообедали в ресторане и осталось время дойти до автобуса, который ждал нас на парковке. В центре можно отправить открытки. Бесплатно. Я отправила, посмотрим как сработает Почта России. В общем по времени мы провели в заповеднике 3,5 часа. Ехали 9 часов в целом. СтОит ли одно другого - выбор каждого Мне понравилось, но утомительно. В Архангельск вернулись около 21.00. Теперь экскурсионная программа была закончена уже для всех туристов. Завтра у нас выезд из гостиницы до 12.00 и свободное время. У кого сколько, в зависимости от отъезда.

-

"Сердце, Душа и Ворота Русского Севера". Тур RLA plus с Василием Солнцевым с 22.06.2025 с продолжением

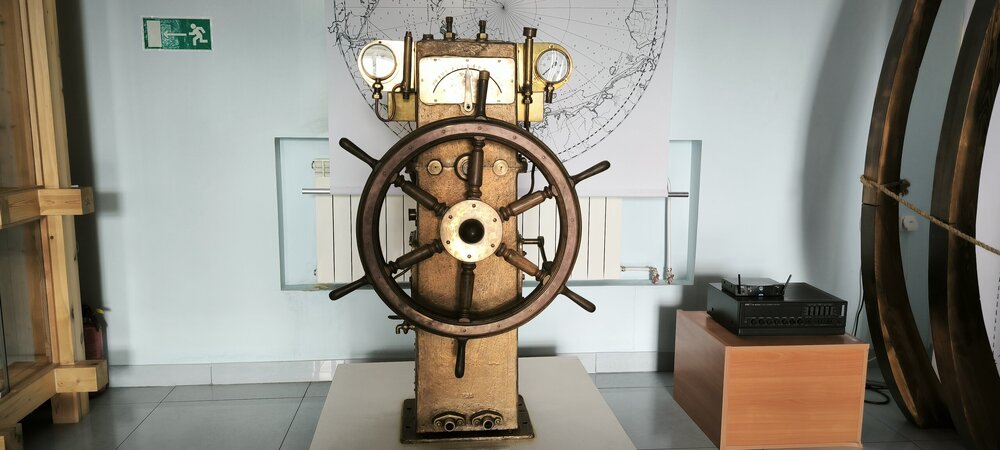

Обед сегодняшний был не очень, по куда денешься с подводной лодки. После обеда два музея. Сначала идем в Морской музей. Суровый мужчина - экскурсовод с усами , так похожий на капитана дальнего плавания, проводил нам экскурсию. Слушая в наушниках про историю основания Архангельска, виды различных судов, русские экспедиции по освоению Севера, я пыталась завязать морские узлы как показано было на картинке. Музей интересный и рассказывал экскурсовод тоже интересно. Экскурсия длилась час. В вестибюле музея есть сувенирный магазинчик. Но выбор не очень большой. Вообще по части сувениров есть неплохие магазины на Чумбаровке. Из сувениров продовольственных - банка печени трески архангельской на рынке - 800 рублей, мармелад на агар-агаре надо искать в фирменных магазинах Архангельского хлебокомбината, фирменные магазины у них называются 'Золотая нива', кроме мармелада с разными вкусами, там есть суфле и мармелад в шоколаде, выбор больше всего в этих магазинах. Козули там тоже есть, но я их купила в музее Архангельского пряника, что на Чумбаровке. Продукция водорослеаого комбината - в отделах торговых центров. На Троицком проспекте огромный 'ГринПарк', на первом этаже направо. После Морского музея идем на ещё одну экскурсию в музей 'Гостиные дворы'. Ощущение у меня было, что экскурсовод проводила экскурсию для детей. Подача была именно такая, перебор театральный был для меня лично. Показала одностолпные палаты, выставку полотенец, некоторые экспозиции - о посещении Архангельска Петром Первым например. После 18.00 мы свободны. Хоть на улице и было солнце, но ветер был холодный. Поскольку у меня еще было вечернее мероприятие, я поехала на автобусе в отель. А в девять вечера направилась уже к лютеранской кирхе. Время у меня было, на улице потеплело, я прошлась по набережной до Успенской церкви, и повернула обратно, мимо красивейшего особняка Суркова. За особняком возрождённый пивзавод того же бывшего купца Суркова. Здесь же ещё один кудесник - с алмазом и памятник 'Авиаторам Севера'. А рядом с кирхой памятник соловецким юнгам. К 22.00 иду на концерт. В зале аншлаг. Концерт из двух отделений с антрактом закончился в 24.00. В отель я вернулась пешком в 00.30. Главный вход на ночь закрывают. Хорошо что Василий вообще предупредил об этом, а то металась бы у дверей. Открыт всегда вход со двора. А концерт мне в большинстве понравился. Не весь, но послушать было интересно.

-

"Сердце, Душа и Ворота Русского Севера". Тур RLA plus с Василием Солнцевым с 22.06.2025 с продолжением

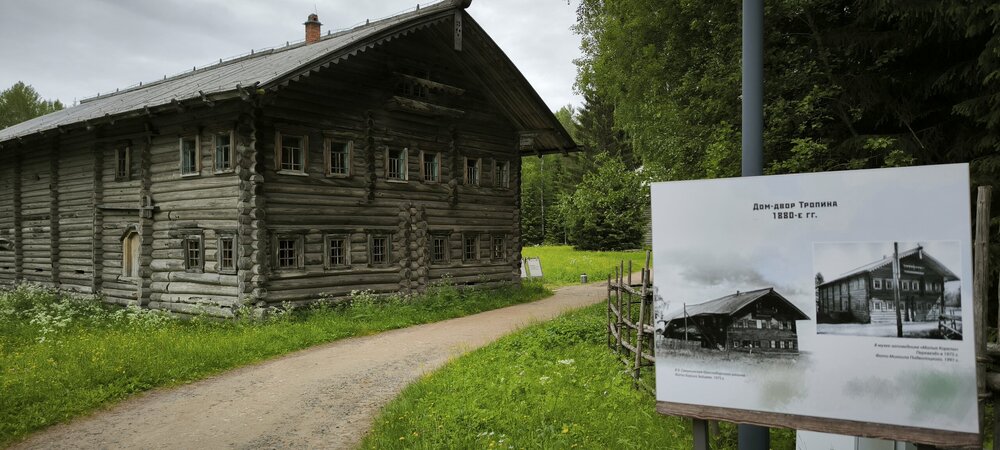

Сегодня последний день тура для тех, кто забронировал тур без поездки в Пинежский заповедник. Но не только для них. Сегодня ещё и Василий с нами последний день. Завтра в заповедник нас будет сопровождать Ольга Ишмитова. День сегодня получился очень красивый. Всю первую половину дня мы провели в 'малых Корелах'. А если официально 'Архангельский государственный музей деревянного зодчества и народного искусства'. Очень мне понравилась эта экскурсия и прогулка. Вот прямо зашло. Несмотря на комаров. Хороший экскурсовод такой нам попался. Парк огромный. Разделён на 4 сектора: Каргопольско-Онежский, Мезенский, Пинежский и Двинской. Экскурсия был ч двух: Каргопольско-Онежском и Мезенском. Два других посмотрели самостоятельно. Этнопарк посередине разделён логом. Лог глубокий. Лестница по склонам лога на 300 ступенек. И вернуться обратно к центральному входу ещё 300 ступенек. При том, что территория парка очень большая, объектов на ней размещено тоже много. Не надо полчаса идти до следующего. Пожалуй, из всех посмотренных мной этой лучший этнографический музей пока. Некоторые музеефицированные объекты действуют круглый год, некоторые только в летний период. Много выставок, заходили мы в дом зажиточного крестьянина, на выставку, посвящённую охоте и рыболовству. Сегодня погода подарила нам солнце и голубое небо. И это было очень красиво. Все после прогулки вернулись в автобус воодушевленными прямо и благодарили Василия. Много самобытной красоты Возвращаемся в Архангельск на обед.

-

"Сердце, Душа и Ворота Русского Севера". Тур RLA plus с Василием Солнцевым с 22.06.2025 с продолжением

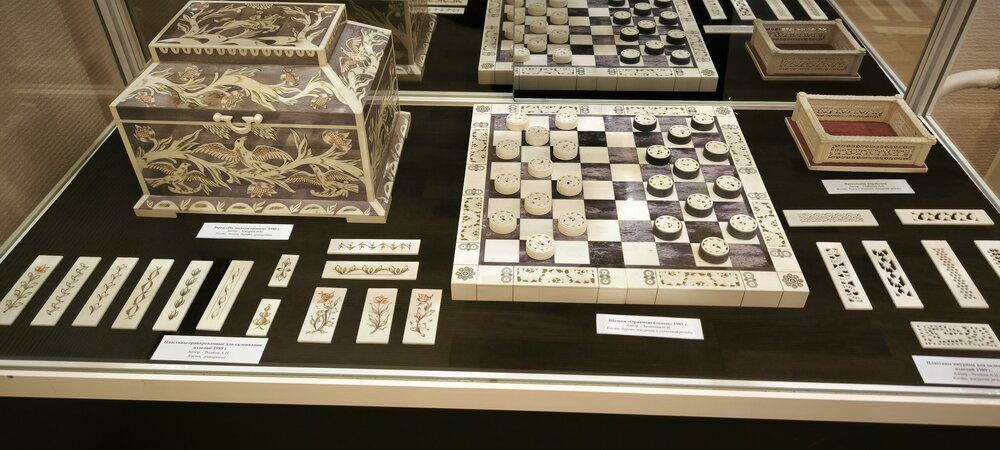

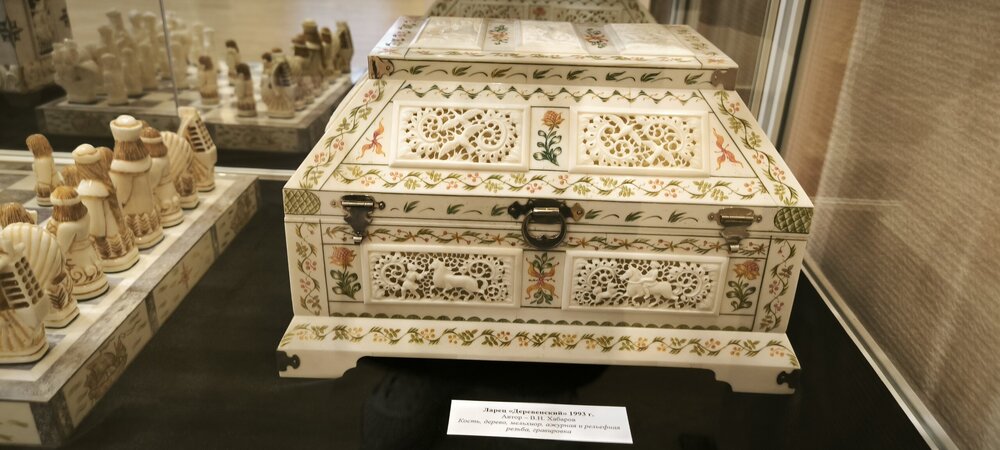

Светлана, никакого мастер-класса в Пустоши в музее лоцманской славы у нас не было. В программе это не знаю что обозначено. Для меня неожиданным было, что нам предложили в поморские игры поиграть. Мастер-класс у нас в этом турке был один - резьбы по кости в Ломоносово. Об этом ниже. А программу надо офису откорректировать, видимо. Пятый день тура 26.06 был посвящён Холмогорам и музею - усадьбе М. Ломоносова. Выезд назначен на 10 утра. Завтрак как обычно в 8.15. Кафе для завтрака прям жжёт. В меню появились резиновые вафли. Шедевр. Как можно такое приготовить и таким кормить??? ТТВ! ЗАМЕНИТЕ ОТЕЛЬ В АРХАНГЕЛЬСКЕ!!! В этом выборе ни одного плюса, даже малейшего нет. Ну кроме цены видимо. Переезд в Холмогоры 95 км. Как объяснил Василий весь расчёт времени завязан с паромами. Поэтому и выезжаем в 10.00. До Холмогор добрались к 11.30. Древнейшее поселение Двинского края, (упоминается с 1138 года), через которое шли важнейшие торговые пути. Сами Холмогоры мы не осматривали. Осмотрели городище на котором когда то в 1691 году был построен кафедральный Спасо-Преображенский Собор и то, что от собора осталось, архиерейские палаты, церковь 12 апостолов, поклонный крест. Все восстановление собора законсервировано, никакого движения нет. А ведь этот храм посещал Пётр Первый, пожертвовал средства на которые собор был украшен богатым иконостасом. Отсюда уезжаем на обед, оперативно обедаем и на паром. На пароме идти недалеко. Минут 15 наверное. Автобус остаётся на берегу. Передвигаемся дальше исключительно своим ходом. На своих двоих. От причала парома до музея в селе Ломоносова 2,5 км, ну и столько же обратно соответственно. Пошли. Гнус тут как тут. Репелленты надо брать с собой. Где то минут на 45 ходьбы в одну сторону надо рассчитывать. Хотя наш караван растянулся , все шли в своём темпе. Сам музей М. Ломоносова в самом конце села. Село большое, добротные дома, красивая природа. Нас делят на две группы, поскольку кроме посещения музея у нас еще мастер-класс по резьбе по кости. Ведь резьба по кости традиционный промысел севера. Пришедших первыми направили на мастер-класс. Мне очень понравилось. Мастер очень доходчиво с первого раза объяснила как держать инструмент и заготовку. И оказалось это несложно совсем. А уж если приобрести навык... Мы выбрали по заготовке. И, вуаля! Готово. Можно было сделать ещё, но вторая заготовка платная. Мастер класс проходит в училище и здесь же небольшой магазинчик. Многие у нас прикупили изделия из кости. Меняемся локациями. Идем в музей. На час экскурсия там. Гид рассказывает о традиционном северном быте, ремесленниках и море ходах, детстве Михаила Ломоносова и его пути от сына двинского крестьянина до великого русского учёного. И ещё в этом музее выставочный зал косторезных изделий местных мастеров. Красивое!!! После экскурсии было немного свободного времени. Мы дошли до красивого храма начала 18 века - церкви Дмитрия Солунского. Церковь была закрыта, внутрь не попали. И в обратный путь на причал. Паром в 18.00, выйти от музея нали было не позже 17.10. Возвращаемся в на пароме, в свой автобус, который сегодня нас возил последний день. В последующие два дня - другие водители и другие автобусы. Чем уж это вызвано Василий на объяснил. Но вот так надо. В начале девятого были в отеле. А я благодаря форуму вечером купила билет на завтрашний ночной концерт органа с солистами Поморской филармонии.

-

"Сердце, Душа и Ворота Русского Севера". Тур RLA plus с Василием Солнцевым с 22.06.2025 с продолжением

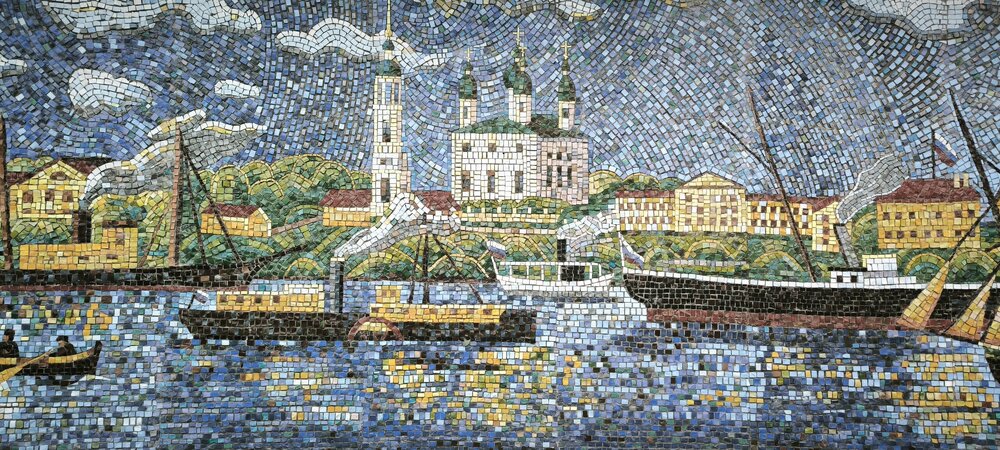

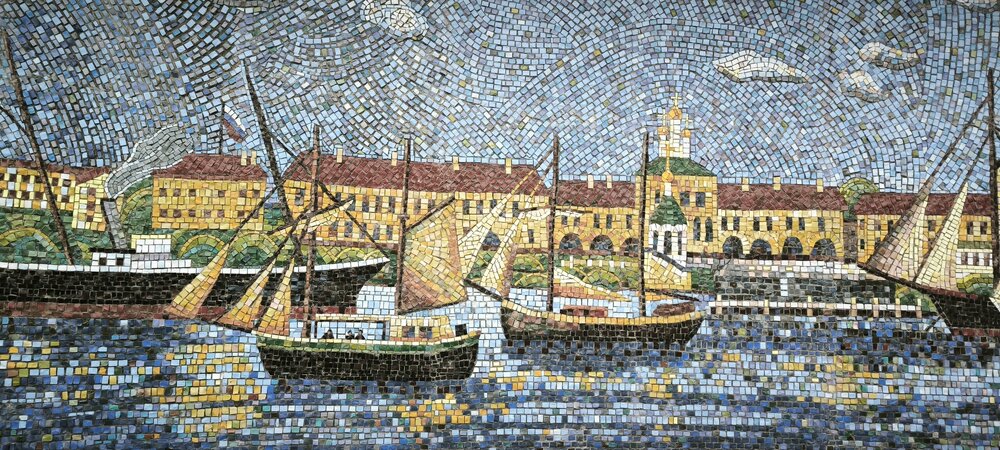

Архангельск самостоятельный. Ближе всего к музею С. Писахова был кафедральный храм Архангела Михаила. Возле храма проводится какой то очень капитальный ремонт, все перекопано. Внутрь храма попасть не удалось. Все закрыто. Интересно было бы посмотреть интерьер Рядом с храмом заброшенное здание морского вокзала. Внешне похоже на корабль. Вроде как кто то сейчас занимается ремонтом здания и что то там скоро будет. Недалеко от храма, чуть больше километра, установлен ещё один кудесник. Кудесник - трескоед. Еще дальше - железнодорожный мост, красивый, ажурный Дошла до трескоеда и повернула обратно по набережной Северной Двины. Театр кукол Архангельска как то больше смахивает на какое то административное здание. Хотела купить билет сюда на премьеру гоголевском "Женитьбы' , но тут аншлаг. А от этого старинного здания остался только фасад. И торговый центр пристроили к фасаду. Спустилась к причалу. Где то здесь кудесник с ещё одним брендом севера - солью. Нашелся и этот купец. Поднялась снова на набережную. через Молодёжный сквер. О! Привет муравьям Кенозерья! Справа, вдоль набережной, несколько красивых зданий. Особняк Плотниковой, здесь сейчас музей изобразительных искусств, затем Свято-Никольский храм, подворье Николо-Карельского монастыря, храм Зосимы и Савватия. Спускаюсь на Соборную пристань. Мимо Морского музея, сюда придем с экскурсией. На Соборной пристани деревянный памятник экспедиции Г. Седова. 29 июня в городе отмечают День города. Подготовка идет полным ходом. Петровский парк огородили рамками, на причале часть территории перегородили. Поднялась с пристани снова на набережную и свернула на Воскресенскую улицу. Здесь Нулевой километр и очень красивое мозаичное панно. "Архангельск - первый морской порт России'. Дальше по Воскресенской в сторону отеля. Слева - площадь Ленина, справа- здание администрации и здание проектных организаций - единственная высотка города. Ориентир хороший. Со всех сторон видно. На Воскресенской недавно совсем установили ещё одну милую фигурку - кудесницу с козулей. Ну правда же милая? Дальше 40 минут пешечком до отеля. Это который типа в центре. Остальную часть набережной досмотрю в свободный день.

-

"Сердце, Душа и Ворота Русского Севера". Тур RLA plus с Василием Солнцевым с 22.06.2025 с продолжением

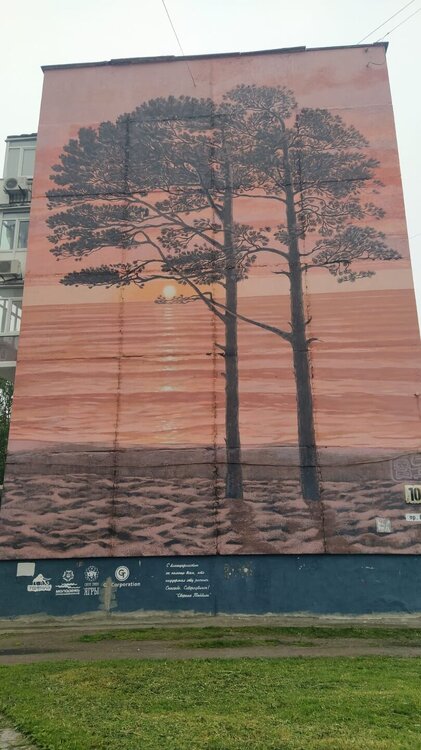

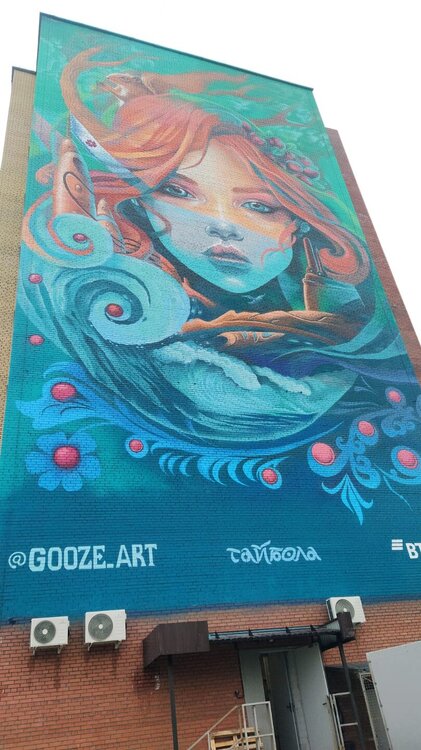

Программа четвёртого дня тура была такой: завтрак в 8.15, выезд в Северодвинск в 9.30. В Северодвинске: остров Ягры, музей подводной лодки, обед, прогулка снова у Белого моря на острове Ягры, отъезд в Архангельск, музей С. Писахова , свободное время. Погода нас перестала жаловать. Вчера и сегодня облачно, временами дождь, ветер и главное - холодно. Суровый край показал суровый нрав. +7 сегодня было. Уральцев конечно мало такой погодой можно удивить. Но сурово. Между Архангельском и Северодвинском 45 км. Въезжаем в город через промзону. Два огромных предприятия судостроения - Севмаш и Звездочка. На территории Севмаша видны купола храма Николо-Карельского монастыря. Сразу проезжаем на остров Ягры на набережную. К памятному знаку Ричарду Ченслеру. Экскурсию в Северодвинске нам проводила тот же гид, что и в Архангельске. Олеся рассказывает про поход Ченслера и его открытие морского пути из Англии в Московское государство. Ветер и холод загоняют обратно в автобус, по набережной больше не гуляем. Едем на берег Белого Моря в сосновый бор. На фасадах домов неоднократно попадаются граффити С парковки у соснового бора выходим к мемориальному комплексу Скорбящая мать-родина. Здесь тоже минут 15 по времени. Но сюда мы вернемся после обеда. Едем в краеведческий музей. Северодвинск город молодой. Он был основан в 1936 году как рабочий посёлок. В краеведческом музее посещаем только два зала, связанные с подводными лодками. Мне было крайне интересно. Гид нам показала устройство подлодки буквально разобрав макет по отсекам, мы послушали как звучат разные природные и не природные звуки под водой, то есть услышали то, что слышат акустики на лодках. А потом экскурсовод провела викторину. Угадывали, то, что только что слушали. Интерактив тоже присутствовал. Поуправляла одна из наших туристов подлодкой на всплытие и на погружение, а другая запускала на макете баллистические ракеты. На второй экспозиции - огромный макет подлодки в разрезе. И история Северодвинска. Но времени самостоятельно смотреть не было В общем, музей рекомендую. Это интересно и познавательно. Пока ехали на обед в центр ещё посмотрели город. А после обеда снова едем к Белому морю. Сомнительная прогулка на 50 минут при такой то погоде. . А в результате я лично с таким удовольствием погуляла по берегу, что ещё бы осталась. Уезжаем обратно в Архангельск. Едем в музей сказочника С. Писахова. Я ничего про него не знала вообще. Я не читала сказки про Сеню Малину. А оказалось, что Степан Писахов был прежде всего художником. Учился в Академии Штиглица и рисовал свой север. В музее прежде всего собрание его картин. Хотя есть конечно зал, посвященный сказкам. Музей понравился. Интересно сделан. Развешены например такие шляпы И тихо звучит из шляпы какое-нибудь произведение. Или расставлены по залу запахи деревни. Можно понюхать Час мы там провели. И у нас свободное время. Отправляемся самостоятельно изучать Архангельск.

-

"Сердце, Душа и Ворота Русского Севера". Тур RLA plus с Василием Солнцевым с 22.06.2025 с продолжением

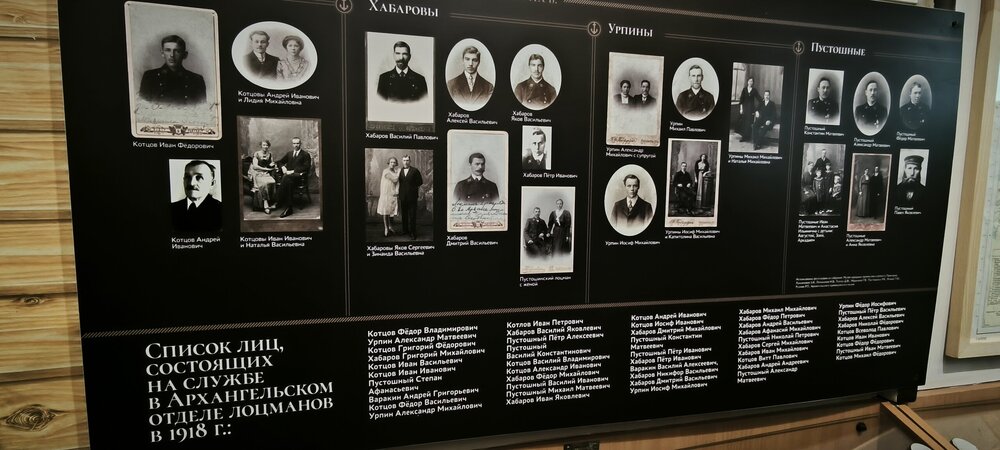

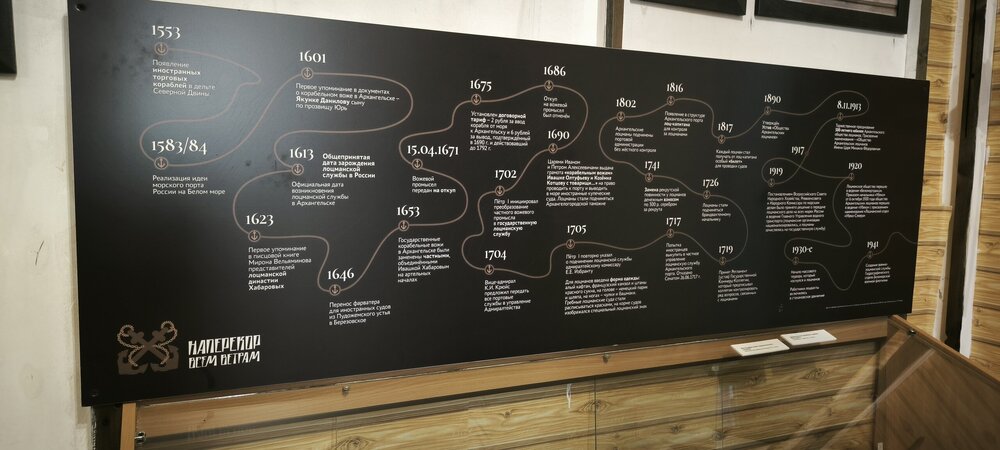

Светлана, спасибо за добрые слова! И информацию! Пригодилась! Сразу билет купила. Пойду завтра слушать. Вторая половина дня у нас была посвящена прогулке по острову Островской и его деревням и посещению музея лоцманской славы. От Архангельска к островам пр расписанию курсирует теплоход. Уезжали мы с причала Соломбалы, вышли на причале Выселки. Нас уже ждала там местный гид. Вышли мы на Выселках, а оттуда отправились в деревню Пустошь. По дороге гид рассказывает о прошлой жизни здесь и о нынешней. Был здесь в советское время колхоз- миллионер. Осталась от него только выложенная плитами дорога. И поле, которое сейчас никто не косит. Деревня здесь не одна. Их восемь, и они плавно перетекает одна в другую. Дома все как на подбор - очень высокие, при этом одноэтажные, с небольшими окнами и все сплошь с мезонинами. Высокие, потому что разливается река и подтопляет дома. В основном дома деревянные, но есть несколько блочных двухэтажек, есть школа, на сегодня там учится 33 школьника со всех деревень, своя котельная, и свой дом культуры, куда мы и идем. По дороге речка, с живописным понтонным деревянным мостом, который раскачивается. А вокруг в воде жёлтые кувшинки. И так это красиво! Наконец дошли до дома культуры, в котором расположен музей лоцманской славы. Ну а теперь о лоцманах. Вчера обзорную экскурсию Олеся начала с информации о том, что Северная Двина имеет очень сложный и изменчивый фарватер.. Здесь постоянно меняется русло, могут намываться острова. Именно из-за сложности фарватера во время Северной войны к Архангельску не смогли пройти шведские корабли. И понятно, что проводить суда в таком фарватере могли только местные жители, постоянно живущие в устье реки и знающие все особенности плавания от взморья до причалов. Общепринятой датой возникновения лоцманской службы принято считать считать 1613 год. А именно Пустошь по праву считается родиной лоцманов, потому что с 1780 года в составе Архангельской губернии находится Лоцманский стан – единица Пустошинско-Амосовской волости. В актовом зале дома культуры смотрим сначала небольшой документальный фильм о пустошинских лоцманах. А потом... Потом нас приглашают попить горячего чайку из лоцманского самовара. С баранками и с сушками. А уж после чаепития смотрим музейную экспозицию об истории лоцманства, жизни и быте, лоцманских династиях, и об участии пустошинских лоцманов в Великой Отечественной войне. Интересно было. Рассказчица была хорошая. Сотрудник дома культуры с огнём энтузиазма в глазах, и 24 часа в сутки занимающаяся этой работой. А после экскурсии нас ещё ждали поморские игры. Предлагали научиться нам ходить на ходулях, или поиграть в 'большие шаги'. И попытались походить, и покрутились на больших шагах. Возле дома культуры - в память лоцманам установлен памятник 'Корабельным вожам' Времени свободного до теплохода оставалось ещё минут 40. Погуляли по деревне, и отправились на причал. Обратный путь к Соломбале занял в два раза больше времени. Отправлялись с другого причала. В автобус, и в отель. Третий день путешествия закончен.

-

"Сердце, Душа и Ворота Русского Севера". Тур RLA plus с Василием Солнцевым с 22.06.2025 с продолжением

Проспект Чумбарова - Лучинского - пешеходная улица. Была она в своё время Большой Мещанской, Средним проспектом, Псковским проспектом, пока в 1921 году не была названа в честь героя-революционера. А в городе улицу вовсе называют по-простому - Чумбаровка. В начале 80 х годов прошлого века возникла идея создать такую улицу, на которой были бы размещены типы домов из старой застройки Архангельска. Некоторые дома были перевезены, некоторые - реплики восстановленные. Но улица получилась замечательная. На ней кроме красивых домов ещё расположены и скульптуры писателей и их персонажей. Идея по мне отличная, воплощение тоже, прекрасная прогулочная пешеходная зона получилась. Лавочки, цветы, все хорошо. Погода конечно подкачала. Примерно треть улицы мы прошли посуху, а потом полило как из ведра. Олеся мужественно продолжила экскурсию и все время рассказывала от каждом из домов и о скульптурах. Я про все пересказывать не буду. Хочу только сказать, что экскурсия эта дополнительная очень в строку. Прекрасное дополнение к обзорной. Не пожалейте 500 рублей, если есть финансовая возможность. А теперь просто красота. Памятник С. Писахову А этот его персонажу Налиму Малинычу Козьма Прутков Русским женам - берегиням На Чумбаровке находится также музей архангельского пряника. Я во время экскурсии успела зайти и купить на сувениры. А Олеся нам принесла попробовать мармелад на агар-агаре. Он разный по вкусам есть. Продается в 'Магнитах' и в местной сети магазинов 'Петровский'. Чумбаровка заканчивается прямо у центрального рынка. Мы после окончания экскурсии едем на обед. Кто не обедает остались здесь гулять. Обед сегодня был просто ну очень вкусный. Салат, уха из трех видов рыб, треска с гарниром на горячее и калитка с ягодами на десерт. После обеда едем в деревню Пустошь, в музей лоцманской славы

-

"Сердце, Душа и Ворота Русского Севера". Тур RLA plus с Василием Солнцевым с 22.06.2025 с продолжением

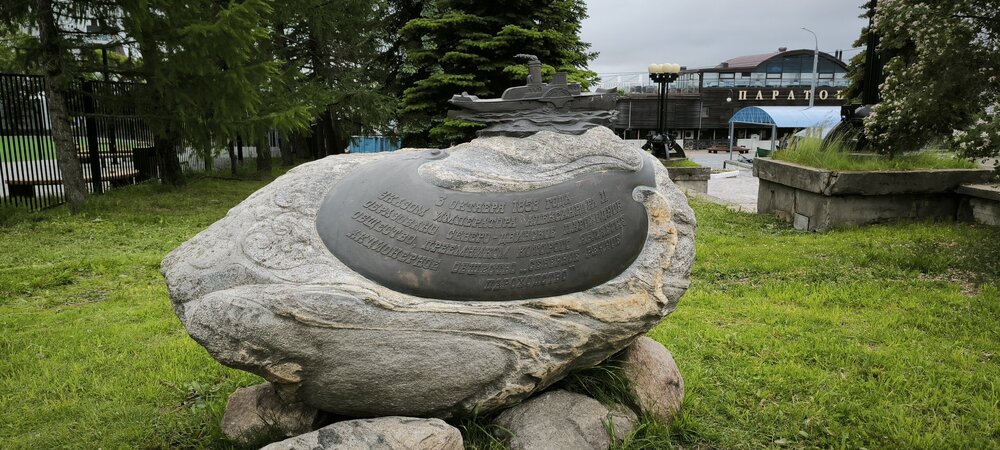

Итак про завтраки в отеле 'Артелеком' , где мы живем. Приходить на завтрак надо ровно в 8.15, несмотря на то во сколько выезд. Прийти на завтрак в другое время нельзя. Завтрак порционный. Утром третьего дня нашего путешествия 24 июня меню было такое: сыр в нарезке строго по 2 ломтика на человека, омлет с колбасой (почему то омлет был серого цвета и сухой до невозможности), три блинчика с творогом и круассан непонятно с чем внутри. Перспектива так завтракать пять дней какая-то безрадостная. И про кофе. На всех накрыт чай. Хочешь кофе,: берешь чайный пакетик, отдаешь его официантке, она готовит кофе в кофемашине и приносит тебе. Короче, меняешь чайный пакетик на чашку кофе. С девяти у нас начинается обзорная экскурсия с местным гидом Олесей. Очень хорошее впечатление произвела. Рассказ лёгкий, интересный, связный и последовательный. Она же проводила и пешеходную дополнительную экскурсию по проспекту Чумбарова-Лучинского. Для начала из бывшей солдатской слободы (район, где нас поселили жить), мы выехали на набережную. Вышли на фотопаузу запечатлеть вид на Соломбалу. Это группа островов в дельте Северной Двины, 'корабельная сторона'. Соломбальское селение существовало ещё до основания Архангельска, а Архангельску на минуточку через три дня исполняется 441 год. На верфях Соломбалы уже тогда строились небольшие одно- и двухмачтовые суда. Это обстоятельство и определило выбор Петром Первым Соломбалы как центра кораблестроения - именно здесь был построен первый торговый корабль России. Мы проедем по Соломбале ещё сегодня, когда отправимся в музей лоцманской славы. А пока фотографируем и едем дальше. Через бывшую немецкую слободу, была и такая в Архангельске, от которой осталась кирха. В ней сейчас областная филармония организует органные концерты. Следующий выход у нас на площади Мира. Здесь несколько объектов. Мемориал памяти архангельцам, павшим в боях в Великой Отечественной войне и Вечный огонь. Вообще живущих в Архангельске жителей называют архангелогородцами. Но на табличке рядом с мемориалом обозначено именно так - архангельцам. Следующий объект - 'Северным конвоям'. Сквозь льдины прорывается корабль. И напротив 'Тюлень-спаситель' Архангельск во время Великой Отечественной войны был вторым городом после Ленинграда по смертности от голода. Это несмотря на то, что суда с продовольствием приходили в Архангельск. Все продовольствие тут же перегружалось на поезда и отправлялось на фронт. Для улучшения снабжения были организованы промысловые выходы в море на добычу тюленей. Мясо и жир животных помогли выжить. А на берегу ещё один арт-обьект про счастье.- 'Счастье не за морями'. Близко как к воде стоит. Интересно, топит Двина архангельское счастье? Пермское в этом году Кама подтопила в очередной раз Возвращаемся в автобус. Следующий длинный выход на мысе Пур-Наволок. Именно здесь в 1584 году Иван Грозный повелел строить новый город. Смотрим стелу '400 лет Архангельску'. Долго мы гадали, что за фигура на её центральной части. Но знатоки нашлись. Это фигура ангела. А автобус наш остановился возле новой достопримечательности - кудесницы со свистулькой. Да, в Архангельске есть свои 'хомлины'. Только здесь они - кудесники. Всего их было пять а три недели назад появилась и шестая фигурка. Суть их объединяющая - у каждого кудесника какой нибудь бренд Архангельского края. Свистулька в данном случае - это каргопольская глиняная игрушка. Идем по набережной дальше. К памятнику лоцманской славы. Ну про лоцманов разговор у нас будет во второй половине дня. И ещё дальше к памятнику Петру Первому и беседке Грина. Я как то сначала своих путешествий по России не заморачивалась фотками с деньгами. И в данном случае решила, что начинать уже поздно. Поэтому просто сфоткала памятник императору без 500-рублевой купюры. Беседка Грина поставлена была здесь в 2000 году в память о том, что писатель провёл полтора года в ссылке в Архангельской области. Но настоящая беседка тоже существовала. И даже вроде как Александр Грин, сидя в этой беседка, увидел окрашенные закатом алые паруса, которые и вдохновили его на создание своего произведения. Возвращаемся в автобус. Ещё минут пятнадцать катаемся по городу, никуда уже не выходим. Доехали по набережной до нового храма Архангела Михаила, развернулись и выходим у 'заповедной' улицы- проспекта Чумбарова-Лучинского. Начинается дополнительная пешеходная экскурсия.