Весь контент любовьь

-

Большое путешествие по Узбекистану. Ташкент-Самарканд-Бухара-Хива с 14.09.2025

Под звездами Улугбека Рая еще не вернулась. Спускаюсь с чашкой чая во внутренний дворик. Балдеем вдвоем с базиликом. Я его периодически поглаживаю, а он заходится дурманом от внимания. А на небе южные звезды. И, ведь, нисколько не изменились со времен Улугбека. Почему-то это удивительно От высоких мыслей возвращает на землю вернувшаяся шумная и возбужденная Рая. -Рая, докладываю: там красота неописуемая. А еще, там можно под открытым небом выпить и пива и вина, что душа пожелает. Завтра пойдем вместе.

-

Большое путешествие по Узбекистану. Ташкент-Самарканд-Бухара-Хива с 14.09.2025

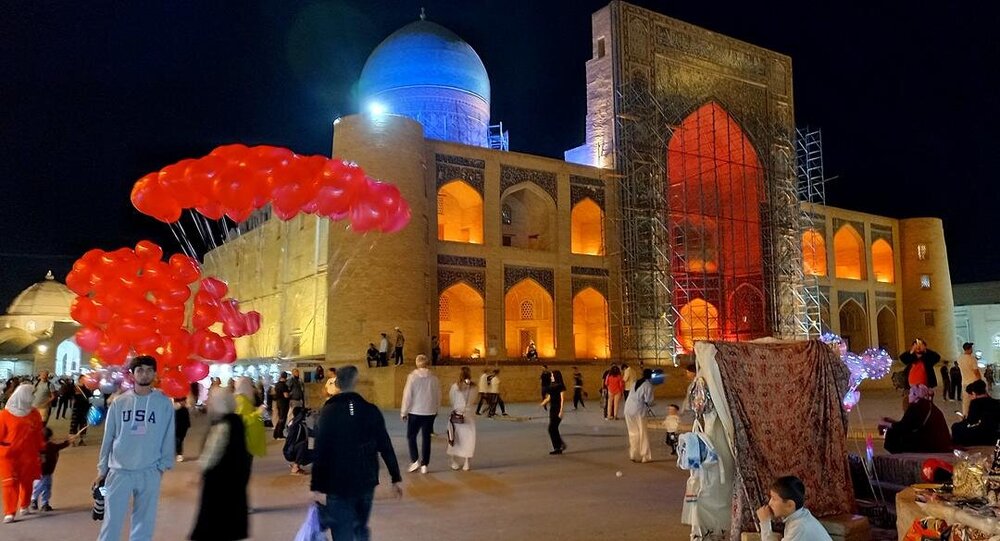

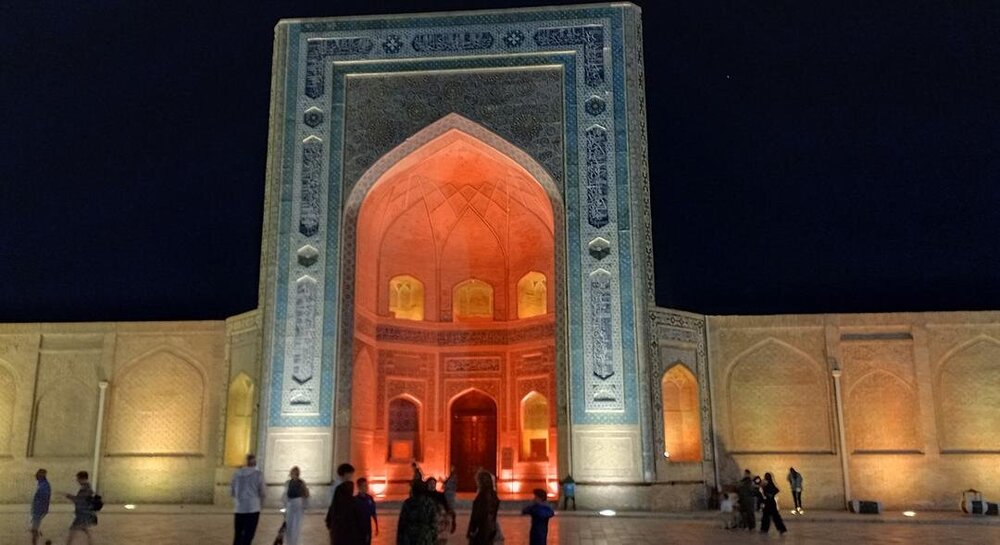

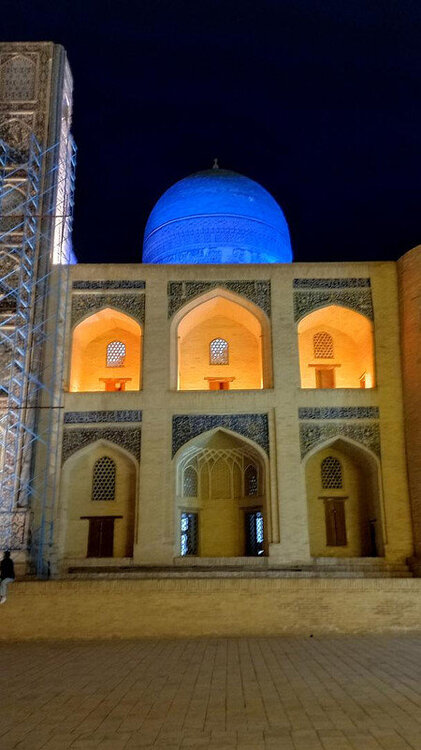

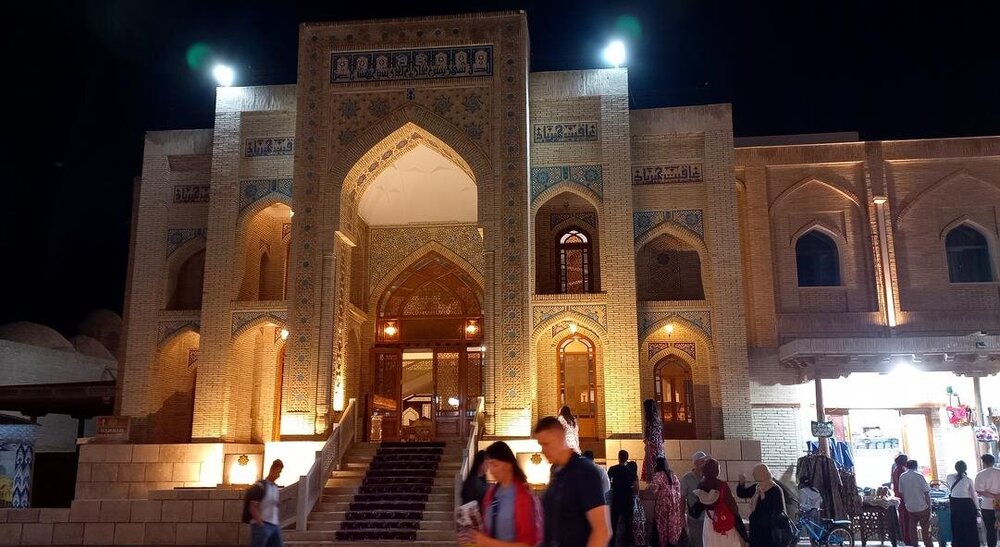

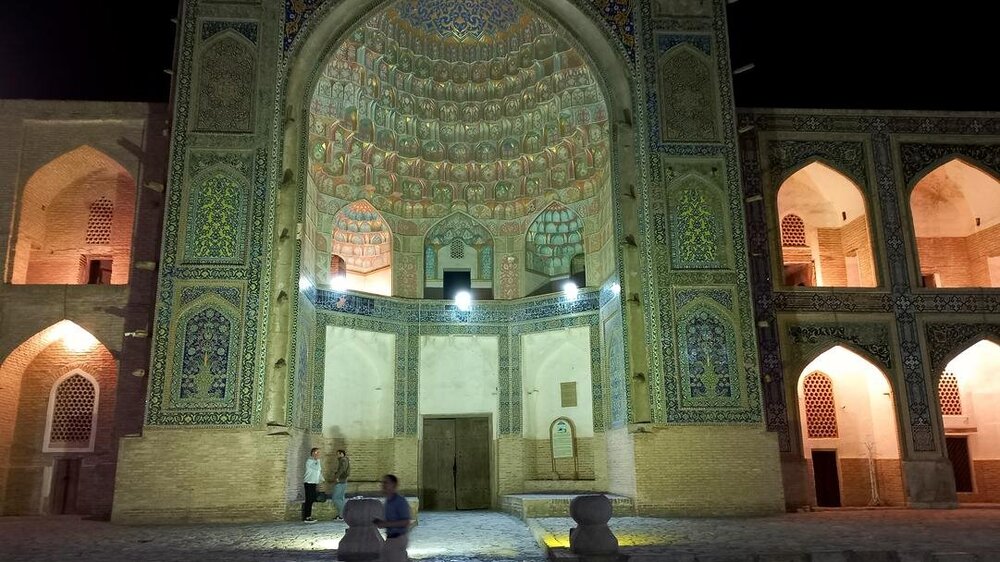

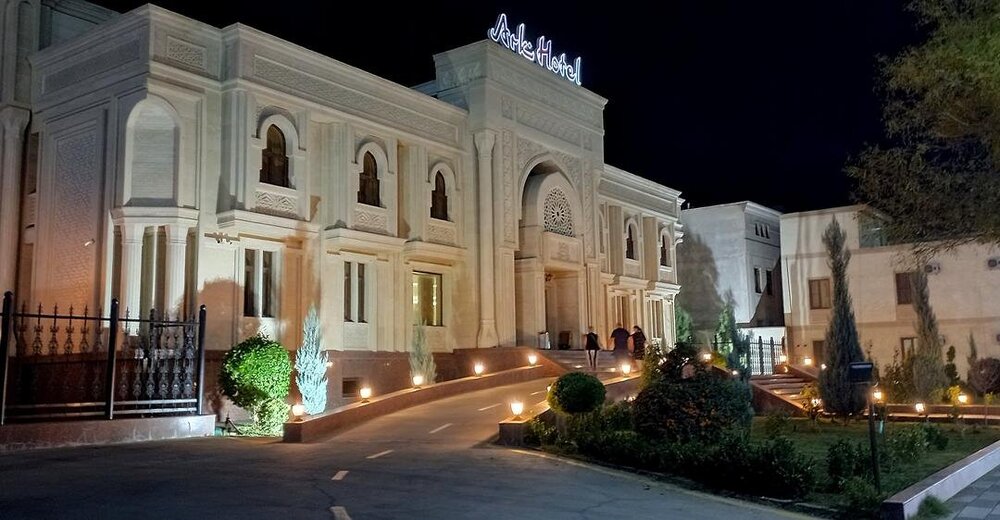

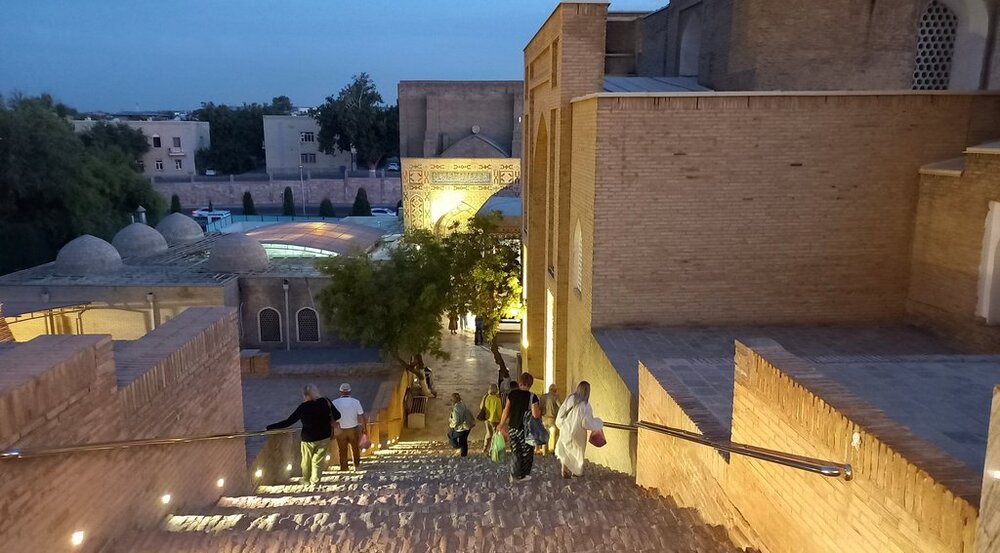

Вечерняя Бухара. Сейчас устрою пытку фотографиями. Потому что опять томная южная ночь, древние декорации, красота неописуемая, гуляющее население вперемешку с туристами. Днем это все выглядит по-другому. Рая уехала на шоу с местными танцами и показом мод, а я пошла гулять, благо регистан в 5 минутах от отеля. Фото назвала "Машины времени". От регистана перед Арком и дальше вглубь прямо и направо пешеходная зона: Отворотка в махалля. Интересно заглянуть, но одна я что-то не решилась, тем более, что из следующей темной отворотки вышло одноногое привидение Пятничная мечеть, а при ней минарет Калян. Русские по-панибратски называют его Колян. Завтра нам про всё это расскажут: Колян, конечно, крут: От Коляна не оторваться: Новый отель прямо среди всех этих древностей: Два медресе напротив друг друга. Первое - явно медресе Улугбека, судя про отделке жгутом арки айвана: Опять впереди в темноте махаля какие-то. Поворачиваю обратно: Оттуда выскочил прикольный дедушка-фрик: Привет, Колян. Давно не виделись: Площадь перед Арк с башней Шухова: Вон, там сейчас перейду Афросиаб: и по темной аллее мимо нового медресе в отель. Оглядываюсь временами. Темно и одиноко:

-

Большое путешествие по Узбекистану. Ташкент-Самарканд-Бухара-Хива с 14.09.2025

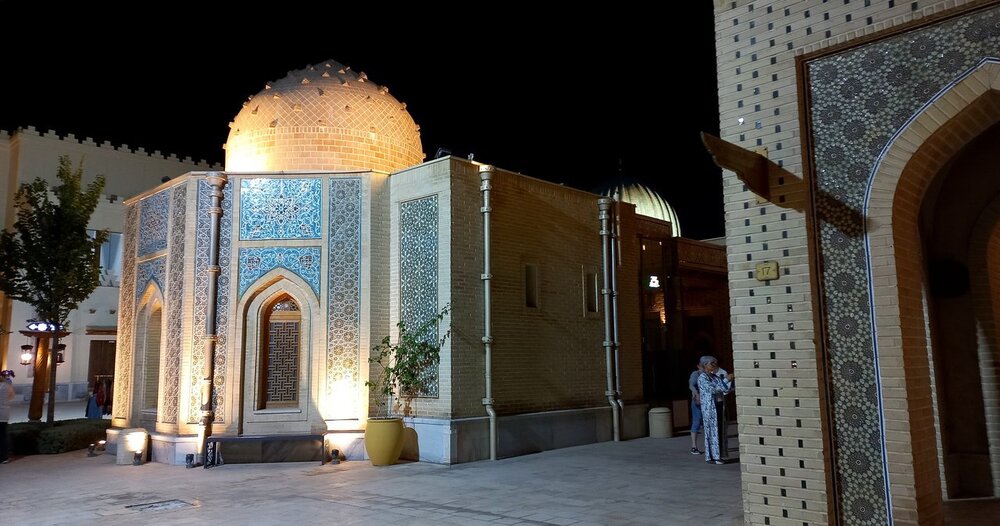

Немного фото нашего отеля По соседству с ним новое здание медресе: Наш отель новый, построен тоже по типу медресе. Но, новострой, конечно, не сравнить со старинным отелем в иранском Язде, где отель располагался в жилом доме более, чем столетней давности, с тремя внутренними двориками. Много резьбы по дереву. Входная дверь: Отделка ресепшен Люстры со 2 этажа проходит через световые люки на первый: Из коридоров 2 этажа выход на балкончики с видом на внутренний двор: И, конечно же, ароматный базилик. Какое замечательное решение у них для клумб. У нас базилик почему-то не применяют. Может, в нашем климате он таким шикарным не вырастает? Буду летом экспериментировать с ним на балконе и на клумбах.

-

Большое путешествие по Узбекистану. Ташкент-Самарканд-Бухара-Хива с 14.09.2025

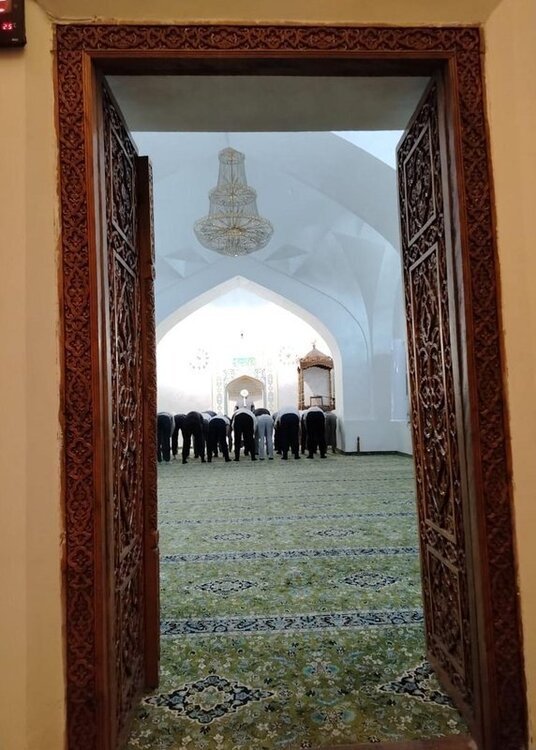

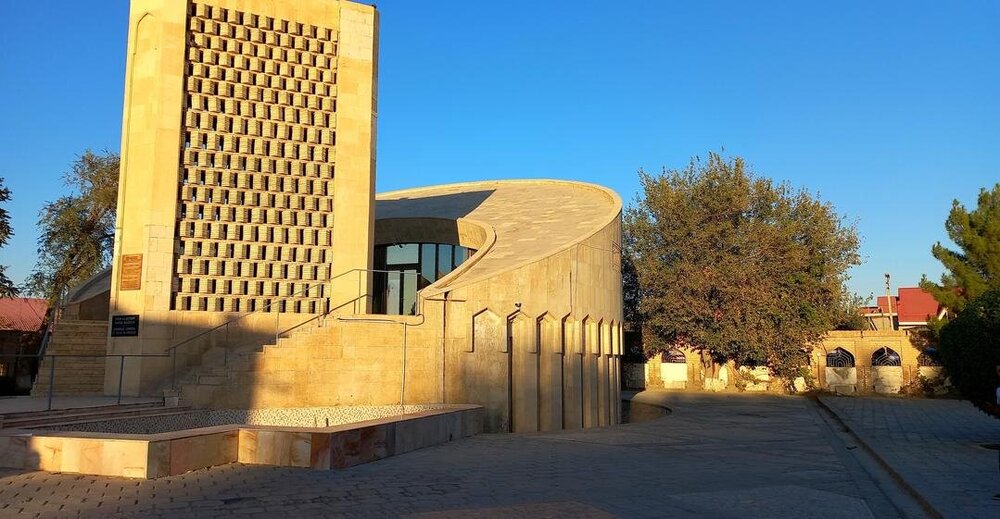

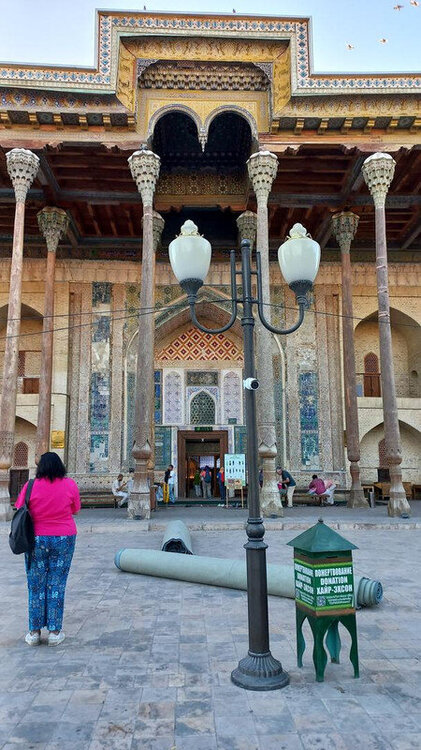

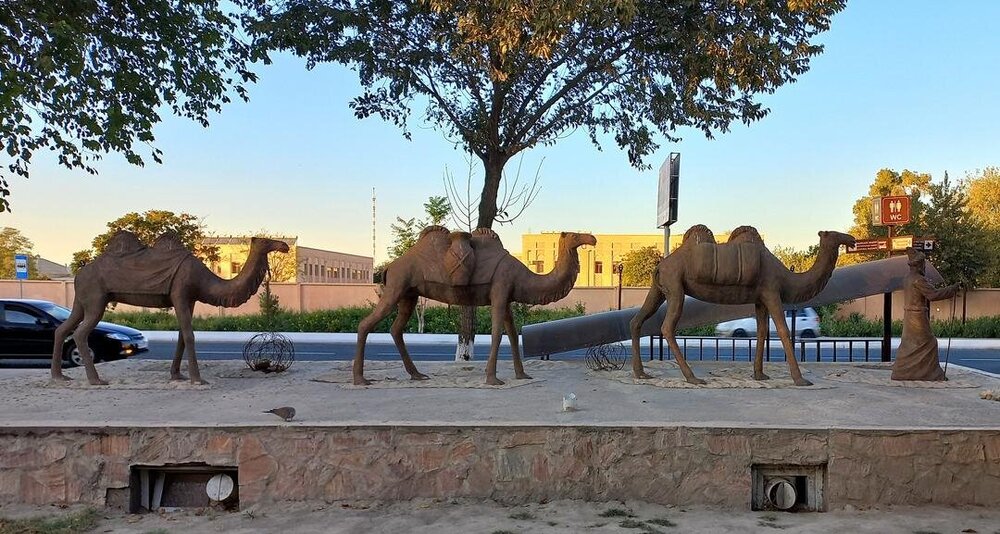

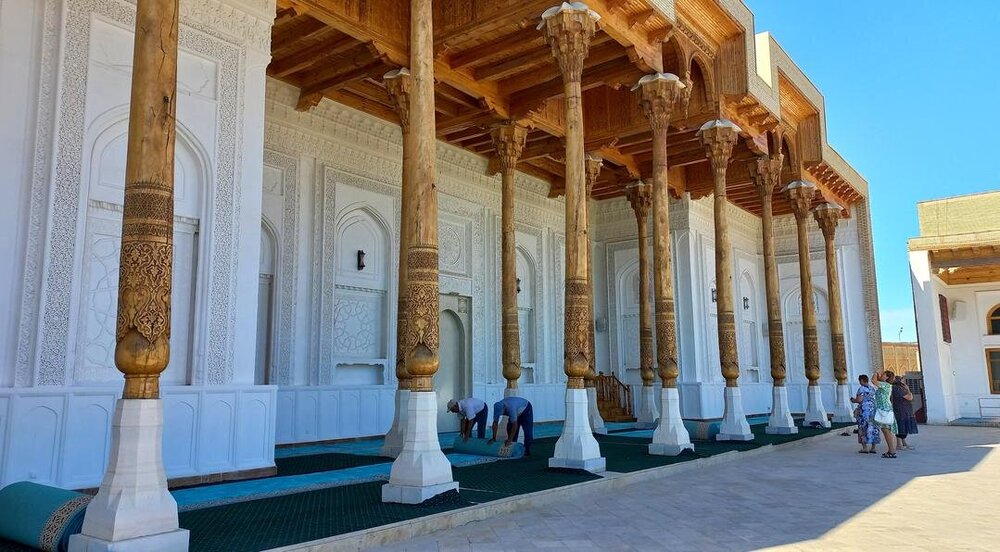

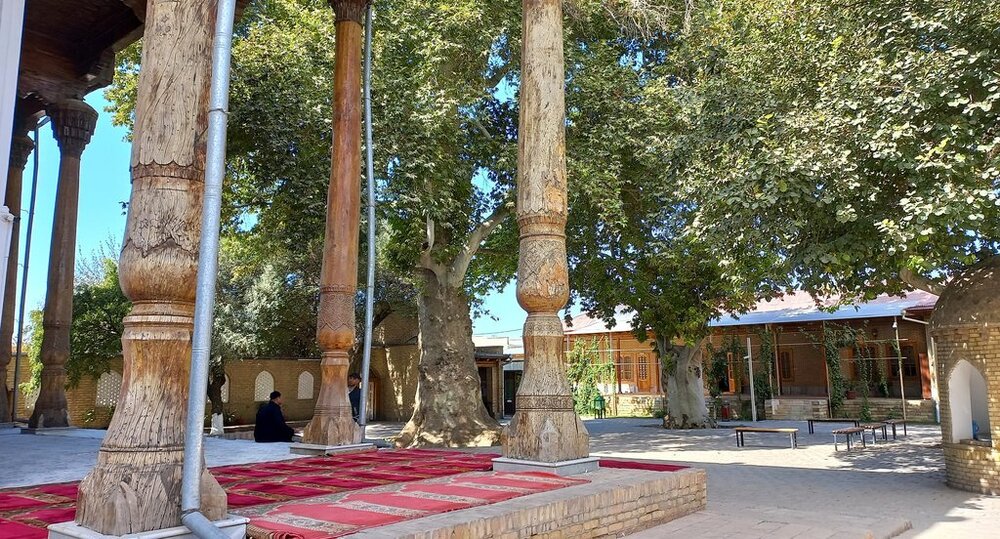

Бухара. Сначала присаживаемся отдохнуть на скамейки музея под открытым небом. Шерзод рассказывает про закрытые колыбельки для младенцев. Сразу предупреждаю, за едой лучше не читать. Младенца в этой колыбельке как-то фиксировали. -А вот это, думаете, что такое? - Шерзод показывает какие-то деревянные то ли палочки, то ли трубочки: У меня они сразу вызвали подозрение и отвращение. В общем, трубочки оказались кало-и- мочеприемниками для девочек и мальчиков (разные). Все это вставлялось в зафиксированного младенца, колыбелька зашторивалась. Так он целый день и лежал в темноте и в трубочках. Мать периодически отрывалась от домашних дел и подходила кормить его грудью прямо в колыбельке. Захотелось это всё скорее развидеть и пойти дальше. А дальше - Мавзолей Чашма-Айюб (источник Айюба): В древних рукописях излагается следующая история. Уставший в странствиях пророк Айюб переправился через Амударью и дошёл до Бухары. Жители города приняли его с почестями. В знак благодарности Айюб произнёс: «О, Боже! Принеси изобилие их потомкам, принеси их врагам поражение, отврати от них смуту!». Он умер в Бухаре именно в этом месте, которое сохранилось и почитаемо доныне как мавзолей; под ним есть источник, по легенде являющийся одним из источников джанната (рая). Говорят, возле него росло дерево, у которого даже зимой листья были зелёными. В другом варианте легенды об Иове (Айюбе) сообщается, что в том месте, где он остановился, от удара посохом о землю забил родник. Его вода считалась целебной, к источнику потянулись многочисленные паломники. Со временем место приобрело статус мазара — места поклонения. Вокруг него появилось кладбище, функционировавшее на протяжении более тысячи лет. Считалось, что вода источника излечивает кожные болезни и даже проказ. Построен мавзолей Чашма-Айюб в 12 или 14 веке Рядом с ним на площади в 2001 г построено здание памяти Исмаила аль-Бухари. Персонаж интересный: Исмаил аль-Бухари – знаменитый богослов, ученый-хадисовед (хадисоведение – наука о хадисах, сообщениях о высказываниях и поступках пророка Мухаммада) и автор второй по значению после Корана книги мусульман «Ал-Жомий ас-Сахих» («Достоверный сборник»). Аль-Бухари родился в 810 году в Бухаре. Известно, что его прадед был одним из первых, кто принял ислам. Его отец был одним из сказителей священных преданий. Когда Аль-Бухари был ещё ребенком, его отец умер. Аль-Бухари остался на попечении матери, которая и воспитала его. Она была образованная женщина, организовавшая обучение мальчика различным наукам. Мухаммад был проницателен, сообразителен, обладал необычайной памятью для его возраста. В возрасте 7 лет он изучил весь Коран, в возрасте 10 лет он знал наизусть несколько тысяч хадисов. В 825 году когда ему было 16 лет, аль-Бухари со своей матерью и старшим братом Ахмедом отправились в хадж в Мекку и Медину. После совершения паломничества мать с братом возвратились в Бухару, а он ещё долгие годы путешествовал по разным мусульманским странам, где учился у известных богословов того времени. По преданию он собрал сотни тысяч хадисов, из которых 300 тысяч знал наизусть. В этих исследованиях он провёл 42 года своей жизни. К написанию своей книги он приступил ещё в Басре и продолжал писать её многие годы, куда вошли, по его словам, хадисы от 1080 знатоков. В его книгу вошли 7275 достоверных хадисов. Показателем достоверности хадиса является надёжность канала передачи и каждого его звена, подразумевая нравственный облик передатчика, позволяющий на него положиться. Аль-Бухари придавал особую важность установлению лиц, служивших первоисточником передачи. В «достоверные» он относил только те хадисы, которые рассказывались людьми, являвшимися непосредственными свидетелями поступка пророка. Имам аль-Бухари работал над своей книгой в течение шестнадцати лет. После написания «Ас-Сахих» он возвращается в Бухару, и начинает учить всех, кто хотел учиться, ибо считал, что коллективное обучение людей грамоте принесёт большую пользу обществу. Его авторитет был настолько высок, что хадис, незнакомый Аль-Бухари, стал в народе считаться недостоверным. Помимо своей воли он вступил в конфликт с правителем Бухары Тахиридом и вынужден был переехать в селение Хартанг под Самаркандом, где и умер в 870 году. Кладбище в селение Хартанг стало самым почитаемым и священным местом для паломничества. В ХVI веке рядом с мавзолеем Имама аль-Бухари была построена небольшая мечеть и посажены чинары. Архитектура здания интересная: к скошенному цилиндру примыкает высокая книга переплетом наружу. Кирпичная кладка перекликается с мавзолеем саманидов Ну, а мы идем дальше, к Боло-Хауз: Это единственный уцелевший памятник на исторической площади Регистан Бухары. Роскошная пятничная мечеть, изящный минарет и водоем делают это место одной из главных достопримечательностей древнего города: В Бухаре Регистан располагался напротив крепости Арк и был центром общественной жизни. Здесь находились мечети, дворцы, торговые ряды, больницы и канцелярии. Но до наших дней сохранился лишь один памятник на площади - комплекс Боло-Хауз. Он был построен в 1712 году по приказу эмира Бухары Шахмурада, который хотел подчеркнуть свою близость к простому народу, участвуя в пятничных молитвах вместе с горожанами. В комплекс входит пятничная мечеть с очень интересным деревянным и каменным украшением, маленький минарет и водоем, собственно и давший название ансамблю. "Боло-Хауз" переводится как "Детский водоем": На первом фото видна Шуховская башня. Построена 100 лет назад инженером Шуховым, как водонапорная башня. В 70-е годы на ней случился пожар. Башня была заброшена, а пять лет назад ее сделали туристическим объектом со смотровой площадкой наверху, к которой можно подняться на лифте. В Средней Азии вода всегда была на вес золота, поэтому водоемы (хаузы) играли огромную роль в жизни населения. Водоносы наполняли свои кожаные бурдюки в хаузах и продавали воду на рынках и в жилых кварталах. Этот хауз использовали вплоть до XX века, пока советская власть не осушила его, чтобы остановить распространение болезней. Болезнь из-за хаузов и этого в т.ч. - очень неприятная, мягко говоря - дракункулез (или ришта), когда в теле развивается тонкий червь до 1 м длиной. Заражение происходит через попадание в желудок рачков, обитающих в стоячих водах. В 30-е годы 20 века эту болезнь в Узбекистане поборол наш российский ученый. Интересное описание его борьбы попалось. Мечеть комплекса знаменита своими двадцатью деревянными колоннами, украшенными резьбой и поддерживающими богато декорированный потолок. Отражение колонн в воде создавало иллюзию сорока столбов, благодаря чему в народе мечеть прозвали "мечетью сорока колонн" (фото из инт-та): Несмотря на возраст, здание до сих пор используют для молитв. Мечеть пятничная. Фото 2025 г из инт-та на джума-намаза сверху, с Шуховской башни: Боло-Хауз - история Бухары, история площади Регистан, на которой встречались эмир и народ, звучали молитвы, кипела жизнь и рубились головы. Очередной караван на пути. Погонщик ведет верблюдов в туалет: -Верблюдихи - направо, верблюды - налево. Всё. Идем в отель, возле которого нас поджидает автобус с нашими чемоданами. Наконец-то у нас отель не у черта на куличках, а прямо в самом центре города. Выходим на ул Афросиаб, отходящую от Регистана напротив крепости Арк (в каждом городе мы связаны с этим названием: отель в Ташкенте, скоростной поезд в Самарканд ну, и сам Афросиаб в Самарканде). Крепость Арк в лучах заходящего солнца: И наискосок от нее наш отель Арк:

-

Большое путешествие по Узбекистану. Ташкент-Самарканд-Бухара-Хива с 14.09.2025

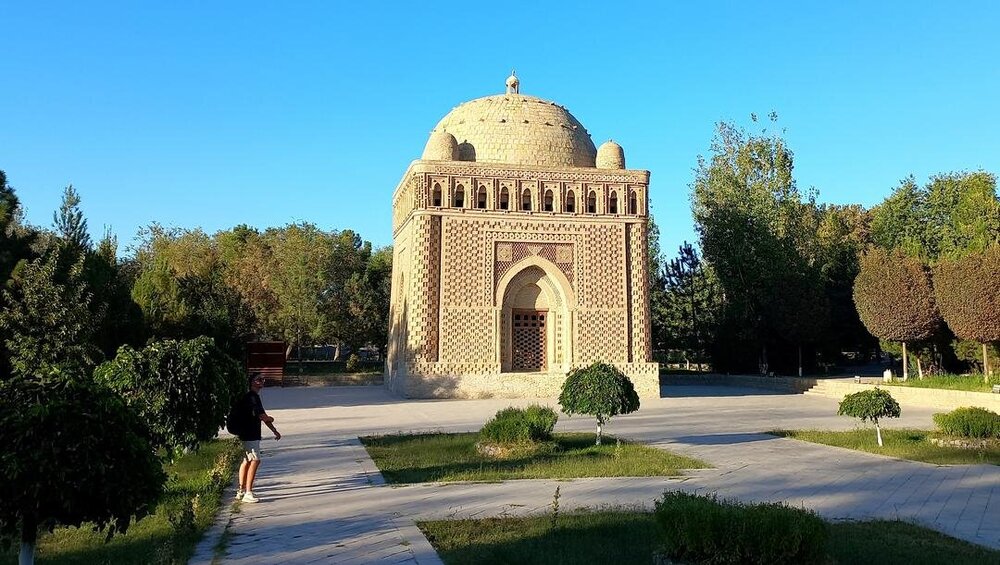

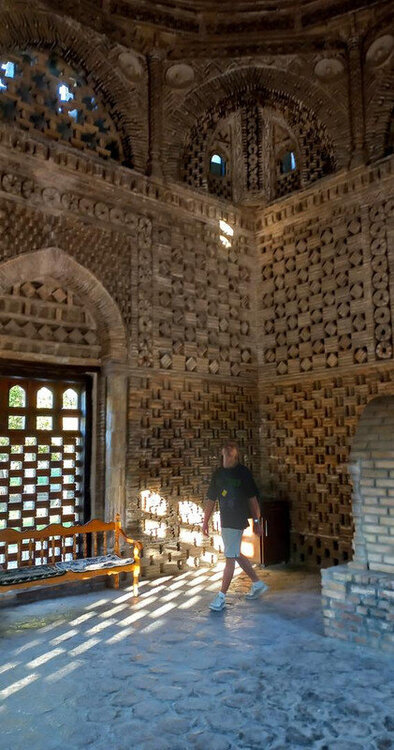

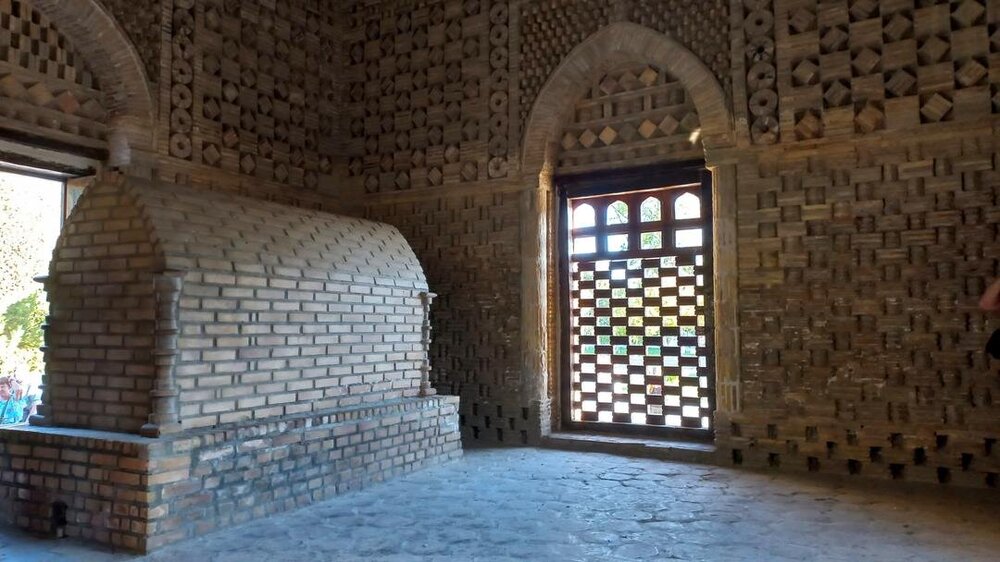

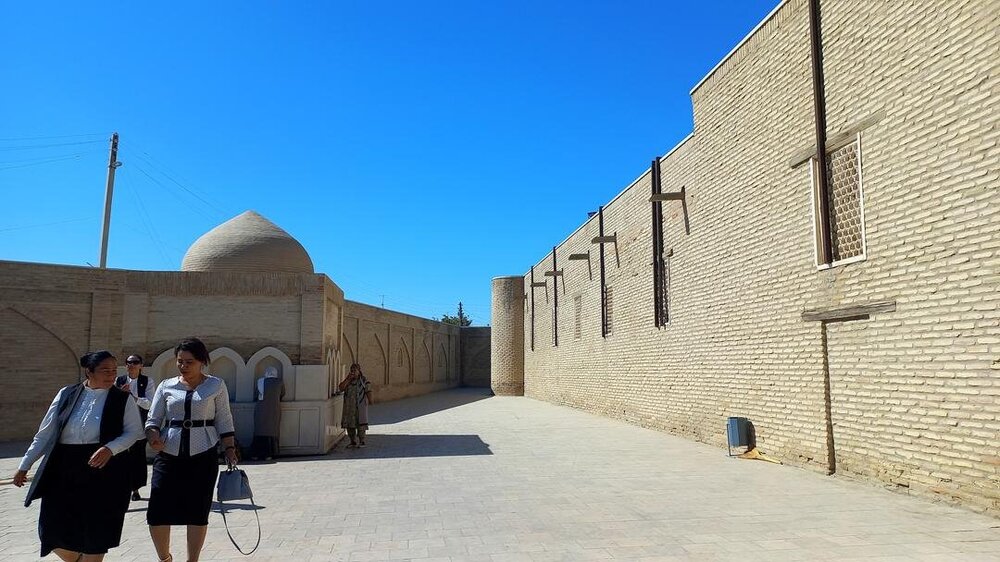

Бухара. Мавзолей Саманидов Нас довозят до парка Саманидов. Парк местами выглядит субтропически: В парке находится мавзолей Саманидов. Мавзолей - сказочное чудо: изящное, воздушное, как будто сплетенное из бересты: Постройка 9 века. Сохранилась практически в первозданном виде. Из-за того, что перед нашествием монголов местные жители, чтобы уберечь мавзолей, засыпали его песком, создав над ним бархан. И монголы до него не докопались . Кто такие Саманиды? Основатель династии - Исмаил Самани. Саманиды всячески подчеркивали свое близкое родство с персидскими сасанидами (помните гробницы сасанидов Накше-Рустам в Персии недалеко от Персеполиса?). Исмаил был послан правителем в Бухару, и вроде был правителем очень даже достойным. Народ его уважал. Согласно бухарскому историку, писавшему в 943 году, Исмаил Был действительно достоин на пост падишаха. Он был умным, справедливым, сострадательным человеком, обладающим разумом и предвидением… он вёл дела со справедливостью и хорошей этикой. Кто бы ни тиранил людей, он будет наказан… В государственных делах он всегда был беспристрастен. Известный учёный Низам аль-Мульк в своей знаменитой работе «Сиясат-наме» утверждал, что Исмаил был чрезвычайно справедлив, и у него было много хороших качеств. У него была чистая вера в Бога, и он был щедр к бедным — и это только одна из его выдающихся добродетелей. Бухара была столицей государства саманидов, которое располагалось где-то здесь, на территории нынешних Узбекистана и Таджикистана. В Таджикистане есть несколько монументов Исмаилу Самони, денежная единица - сомони, и наш пик Коммунизма, переименованный в пик Исмаила Самони. Исмаил построил этот мавзолей для себя. Необычная кирпичная кладка снаружи и внутри создает определенный орнамент, является украшением. На солнце тени меняют рисунок. Форма здания - правильный куб, что является символом земли и устойчивости, надежности. Круглый купол - символ неба, бесконечности. А вместе они создают равновесие. И спокойствие: И такой красе ненаглядной более 1000 лет. Ну, а мы идем дальше. Опять же по парку. Это же -Узбекистан

-

Большое путешествие по Узбекистану. Ташкент-Самарканд-Бухара-Хива с 14.09.2025

Бухара От Гиждувана до Бухары уже рукой подать. Первое, что мы делаем в Бухаре - конечно же, обедаем. Внутренний дворик под открытым небом и под сенью старого дерева: Первое очень вкусное. Как называется не помню, что-то трудновыговариваемое: А второе впервые за все время не очень понравилось. Было ощущение, что это тоже суп, но так как обед был поздний, мы уже изрядно проголодались, то все равно всё съели Зеленый чай и десерт - пирожное и мороженое: Сейчас нас отвезут к саманидам, а оттуда мы пойдем пешком в отель, осматривая по пути другие достопримечательности. А пока, так... на всякий случай.. фото поликлиники Узбекистана:

-

Большое путешествие по Узбекистану. Ташкент-Самарканд-Бухара-Хива с 14.09.2025

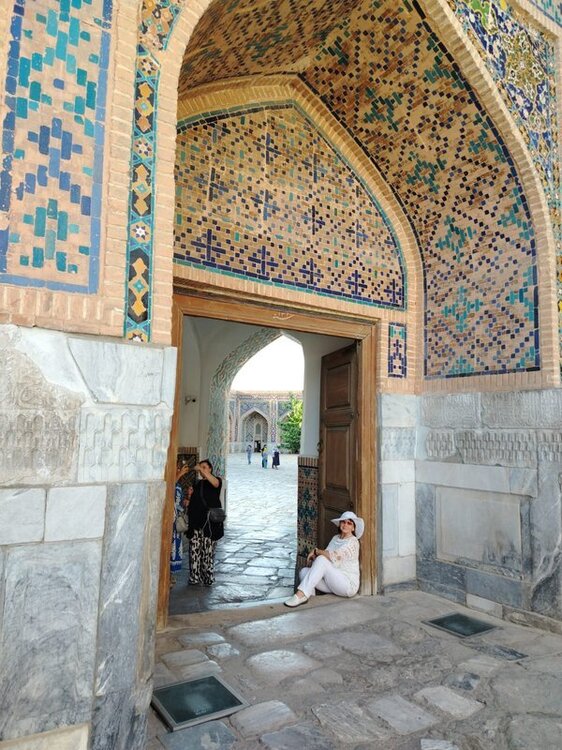

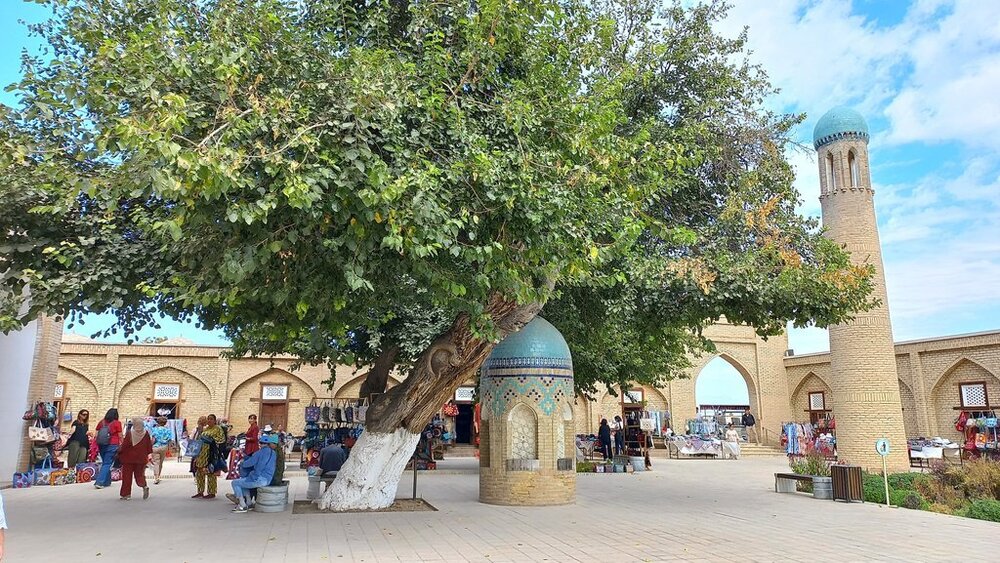

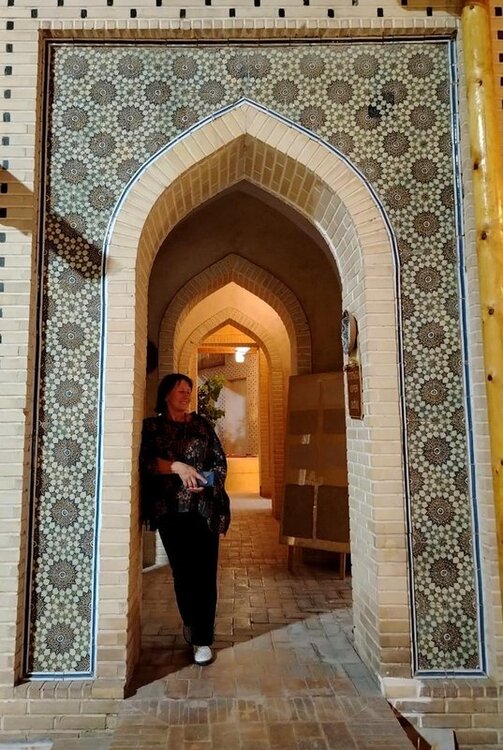

Гиждуван. Медресе Улугбека Недалеко от гончарной мастерской находится исторический комплекс: захоронение местного святого и третье, последнее медресе Улугбека. Оно самое маленькое из трех. Весь комплекс окружен молодым парком: Наружная стена медресе, напротив фонтанчики для омовения: Парадная стена медресе с айваном и надписью арабской вязью - Улугбек: Дерево дает уютную тень и симпатичный вид: Вход во внутренний дворик: Везде сворачивают ковры после джума-намаза: Наши собираются на выход, что-то весело обсуждают: А захоронение святого, к которому паломники ходят уже почти тысячу лет, что-то я упустила, где-то меня носило в то время, как о нем Шерзод рассказывал. Местные нарядные в честь пятницы девочки подарили нам с Раей по цветочку с клумбы. Он красиво вписался в спинку кресла в автобусе:

-

Большое путешествие по Узбекистану. Ташкент-Самарканд-Бухара-Хива с 14.09.2025

Гиждуван. Гончарная мастерская В километрах 50 от Бухары заезжаем в небольшой городок Гиждуван - один из ремесленных центров Узбекистана, который издревле славился необыкновенно красивой, самобытной керамикой. Гиждуванская гончарная школа по праву гордится уникальностью своих изделий, представляющих собой не столько утварь, сколько произведения искусства. Эту школу отличает использование геометрических форм, а также растительной тематики, птиц и цветов в орнаментах. Подъезжаем к гончарной мастерской. На дороге пробка. Закончился джума-намаз– пятничный полдничный намаз, обязательный для мужчин. Все спешат на работу из мечети расположенного по соседству медресе всё того же умницы Улугбека. Совершается джума-намаз только в мечетях, специально отведенных для джума-намаза. Обычно это главная мечеть города -джума-мечеть. Перед молитвой мусульманину желательно совершить полное омовение, остричь ногти и надеть чистые, праздничные одежды. Желательно также надушиться благовониями. Есть чеснок, лук и другие продукты с острым запахом перед посещением мечети запрещено. Коран: "О вы, которые уверовали! Когда возглашают азан (призыв) на пятничную молитву, то устремляйтесь поминать Аллаха усердно, оставив торговлю. Ведь то, что велено вам, лучше для вас, если вы знаете! Завершив молитву, разойдитесь по земле, отстаивая свои интересы и ища милости Аллаха, и часто поминайте Аллаха своим сердцем и словами. Может быть, вы преуспеете в этой и будущей жизни." Во многих мечетях висит расписание намазов. Их пять: полуденный намаз всегда в астрономический(!) полдень, а время других намазов связано с восходом и заходом солнца, поэтому непостоянно: Джума-намаз – обязателен. При этом, пятница в Узбекистане – рабочий день, в отличие, например, от Ирана, где выходные – пятница и суббота. Здесь на намаз мужчин отпускают с работы. Совершив его, на работу возвращаются. Иногда отрабатывают это время, иногда нет, иногда добровольно отрабатывают даже больше, чем отсутствовали. Вернемся к гончарам. Они уже на рабочем месте, проводят нам экскурсию: Родоначальником династии считется усто (что означает - мастер, виртуоз своего дела) Шарифиддин Гиждувоний, родившийся в 1790 году. А огромная заслуга в возрождении почти утерянного в середине 20 века ручного ремесла и традиционных старинных технологий принадлежит Ибадулло Нарзуллаеву. Династия трагически оборвалась в годы сталинских репрессий - погиб отец 5-летнего Ибадулло и его брат. От забвения династию спас другой известный усто Гиджувана Усман Умаров. Он усыновил оставшегося без отца маленького Ибадулло. От приёмного отца будущий усто перенял мастерство гончара-формовщика и керамической росписи и стал хранителем обеих династий и традиционной керамической школы Гиждувана. Ибадулло создал не только свой индивидуальный стиль, но и передал свое мастерство сыновьям Алишеру и Абдулло и дочери Нодире. Это шестое поколение, продолжающее традиции создания керамических изделий своей семьи. Ходим по территории дома, построенного Ибадулло: Рассказывает его внучка: «Дедушка был патриотом. Он не мог позволить себе потерять традиции, которые столетиями передавались от отца к сыну. Очень старался держать бренд семьи, поэтому начал обучать своих сыновей с раннего возраста. Мой папа, Абдулло Нарзуллаев, с пяти лет проводил время в мастерской. Дедушка всегда повторял детям, что нужно сохранить традиционную керамику и выделять на работу по два часа в день. Говорил: „Придёт время, и в ремесле появится потребность“» Нам показывают все этапы производства гончарных изделий. Есть маленькая мельница с жерновами для перетирания глазури. Главный на мельнице - ишак, который послушно (а, возможно, и с важностью и удовольствием) ходит по кругу, а потом отдыхает в собственных апартаментах: Показали печь, температуру в которой поднимают до 1000 градусов Усто в Гиждуване себя мог называть только тот мастер, кто знал все тонкости гончарного дела: от изготовления глины до технологии обжига. Процесс создания керамического изделия, по словам внучки Дилнозы состоит из 25−26 этапов. Настоящий гиждуванский мастер должен был уметь всё делать своими руками, в отличие, например, от риштанской школы керамики, где в работе принимают участие несколько семей: одна готовит форму, другая расписывает, следующая — обжигает. Гончарным делом занимается мужская часть семьи, а женщины посвятили жизнь сохранению традиционной вышивки Гиждувана. Бабушке 98 лет, но она до сих пор вышивает. Наверно, это она вышивает за столом, но мы не стали ее тревожить: В доме Нарзуллаевых туристы могут пообедать и переночевать: По территории разгуливают какие-то боевые петухи с боевыми подругами: Здесь же есть небольшой музей и зона продажи изделий: В Узбекистане есть еще один центр гончарного мастерства в г. Риштан в Ферганской долине. Есть другой такой же тур, только с добавлением двух дней на Фергану с посещением в Маргилане шелкоткацкой фабрики «Едгорлик».

-

Большое путешествие по Узбекистану. Ташкент-Самарканд-Бухара-Хива с 14.09.2025

Про хлопок Утром покидаем полюбившийся нам Самарканд и на автобусе едем в Бухару. По дороге высаживаемся на хлопковом поле. Сейчас как раз время уборки хлопка. Собирают его руками. Комбайны есть, но их качество сырья ниже. В советское время наш Шерзод трудился на хлопковых полях, как и другие школьники. Говорит, что это очень тяжело и выполнить дневной план почти невозможно. Сейчас почитала про "хлопковое дело", пришла в ужас. Как-то всю жизнь не очень интересовалась республиками Средней Азии. Даже не знала, что "Пахтакор" в переводе - хлопкороб . Но помню красочное фото во всю обложку журнала "Огонек": горы хлопка, наверху смеющиеся узбечки, которым, на самом деле, было, наверно, не до смеха. Мечтала, вот бы забраться на такую мягкую белую гору Из хлопка делают не только ткани, но и топливо, порох. Хлопковые поля поглотили овощные поля и сады. Хлопок очень требователен к поливу, поэтому была простроена мощная ирригационная сеть. Результат - высыхание Арала. Аму-Дарья обмелела, Сыр-дарья вообще перестала доходить до озера, теряясь в пустыне. Сейчас дно Арала хотят засадить лесом из саксаула, чтобы справиться с выветриванием почвы, напичканной гербицидами, от чего приаральское население болеет легочными заболеваниями. Сборщицы хлопка не любят, когда их фотографируют, поэтому выходим на безлюдное поле: На ощупь хлопок - уже готовая вата, только не очень чистая. Женщина из группы послала домой свое фото с поля. Ответили: -Что? И вас там припахали?

-

Большое путешествие по Узбекистану. Ташкент-Самарканд-Бухара-Хива с 14.09.2025

Самаркандская пивная Когда мы накануне ехали с вокзала по городу, пересекли улочку с народным названием Пабстрит, вдоль которой стоит несколько пивных. Шерзод рекомендовал посетить это место (фото из инт-та): А сегодня нам с Раей посоветовал и пивную на ней - Green Bear. Атмосфера нам сразу там понравилась. Есть веранда на улице, а есть открытая часть во дворе, под плодоносящими гранатами, где мы и облюбовали столик: Местное пиво Пульсар юный официант не порекомендовал, Балтику (она тоже присутствовала в меню ) мы и сами не захотели, а выбрали "Стеллу Артуа" и какие-то закуски к пиву. На крыльцо вышел аккордеонист и запел что-то грустное: Южное небо со звездами, аккордеон, гранаты на расстоянии руки... Ах, что за вечер Рая послала домой видео: -Второй вечер в Самарканде. Вчера нас торкнуло на танцы и сегодня опять продолжает торкать на что-то. На что, пока не знаем За соседним столиком слева шумела и обкуривала нас большая компания нерусско-говорящих. А справа за столиком сидела молодая парочка русскоязычная. Девушка - скромная и застенчивая, и молодой человек, всячески её охмурявший. Вместе с аккордеонистом из недр пивной вышел и местный кот, подошел ко мне и давай попрошайничать. На почве этого кота завязалась веселая беседа с юной парочкой. Больше с молодым человеком, девушка только скромно улыбалась: Оказалось, что юноша имеет отношение к туристическому бизнесу и знает нашего Шерзода, с ним в этом баре и познакомился: Молодой человек (так же, как и веселый таксист-ядерщик из Ташкента) удивился, когда узнал наш возраст: -А я всегда думал, что бабушки вашего возраста только клубнику выращивают и с внуками нянчатся, а не по пивбарам ходят. -Хм... А мы еще на ночных площадях танцуем и по горам лазаем. Правда, крестиком не очень умеем вышивать, - посмеялись мы. -Нет. Наши бабушки вообще в тур. поездки не ездят. Им это и в голову не придет, да и финансовой возможности у них такой нет: Мы с Раей заказали еще по темному пиву (уже было все равно, какому), и разговор стал звучать громче и веселее, особенно, когда речь зашла о финансах. Шумная компания за соседним столиком слева слегка притихла и даже обкуривать нас перестала. Показалось, что они тоже хотят включиться в нашу беседу, да языка не знают. Обсудили стоимость жизни здесь. Градус беседы повышался. Заказали еще какое-то светлое пиво по совету официанта. -Мать честная! - промелькнуло в голове, - что очередной южный вечер делает. В общем, вечер оказался душевным, интересным и немного хмельным. Когда принесли счет, мы с Раей не смогли открыть хитрую защелку шкатулки, попросили молодого человека открыть, а заодно огласить стоимость, ибо без очков, да в полумраке можем ошибиться. Он всё это проделал и вдруг изумленно заматерился, на русском, конечно: -Вы бабушки еще и "Стеллу Артуа" пьете? Да, она равна половине вашего чека! Мы тоже изумились - не думали, что она здесь так высоко ценится Фото на прощанье: Приятная молодая парочка. Пожелаем им счастья Каждый вечер мы общались с местными: водителями для поездок в горы, таксистами. И со всеми общаться было приятно и весело.

-

Большое путешествие по Узбекистану. Ташкент-Самарканд-Бухара-Хива с 14.09.2025

Что-то на форуме то одно, то другое не работает: то не зайти в него, то периодически не могу внести корректировки в пост, то в уведомлениях не посмотреть из каких тем они (показывается только кол-во), свои старые темы не могу найти, и модераторы так и не ответили на мой вопрос. Грустно это всё, и говорит, наверно, о трудных временах ТТВ.

-

Большое путешествие по Узбекистану. Ташкент-Самарканд-Бухара-Хива с 14.09.2025

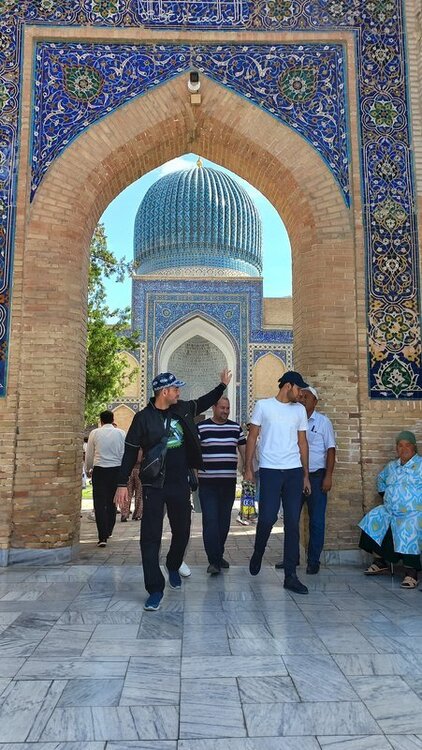

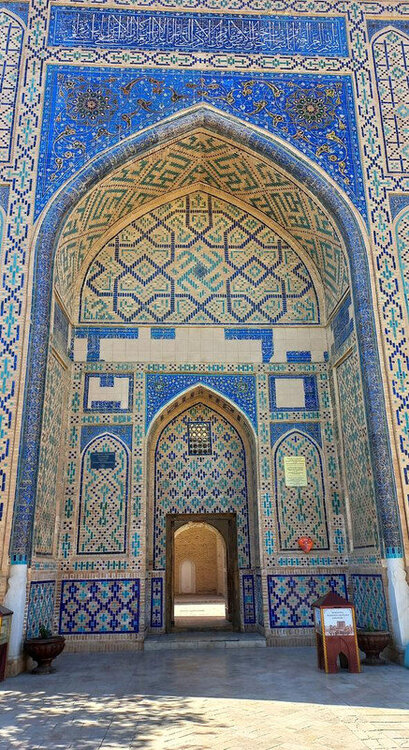

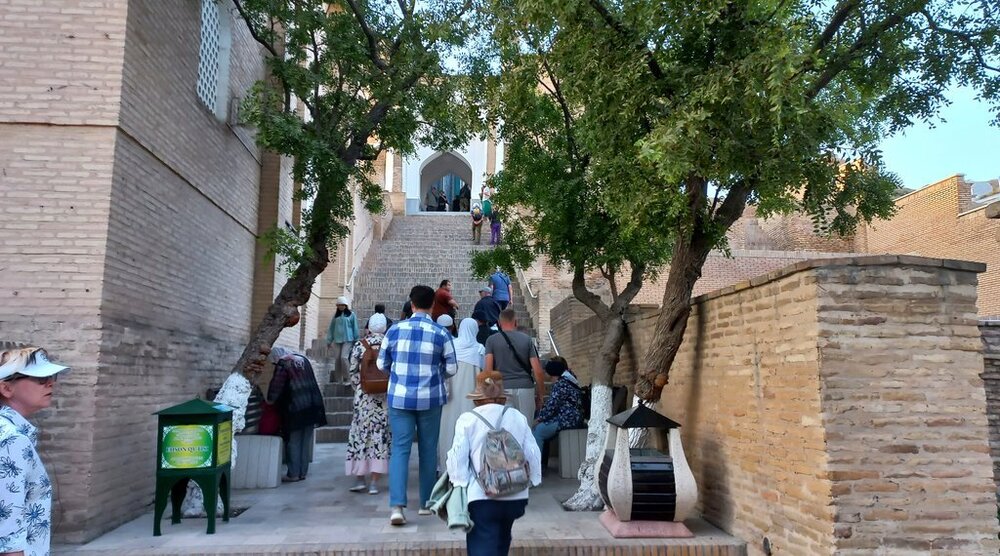

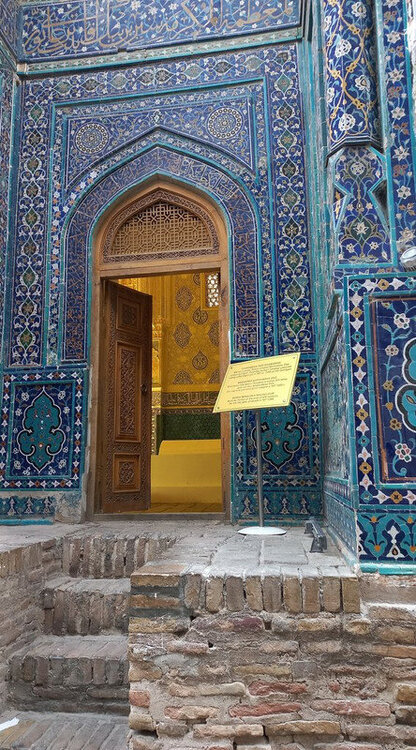

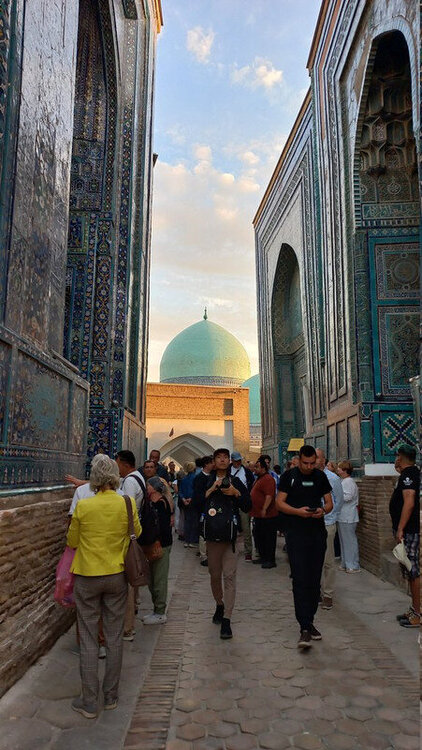

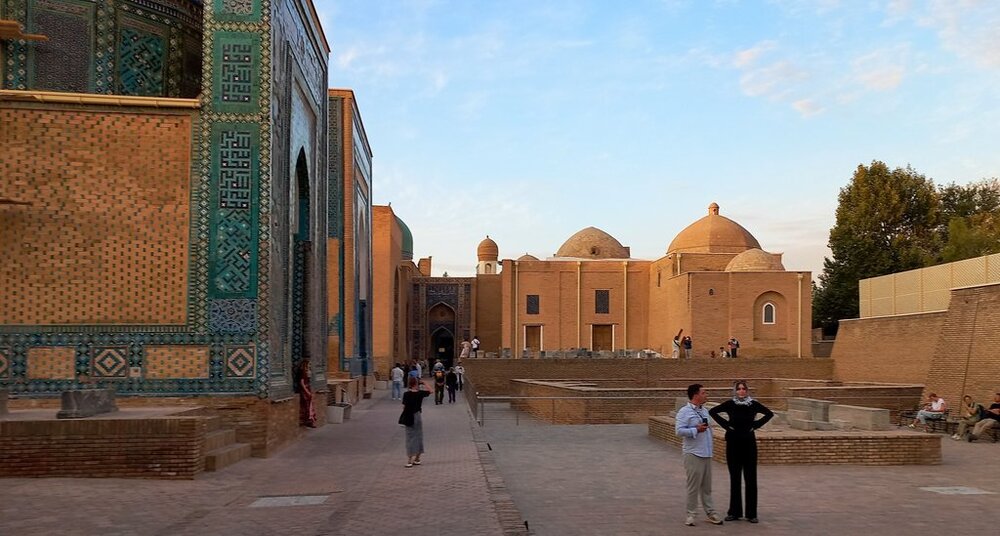

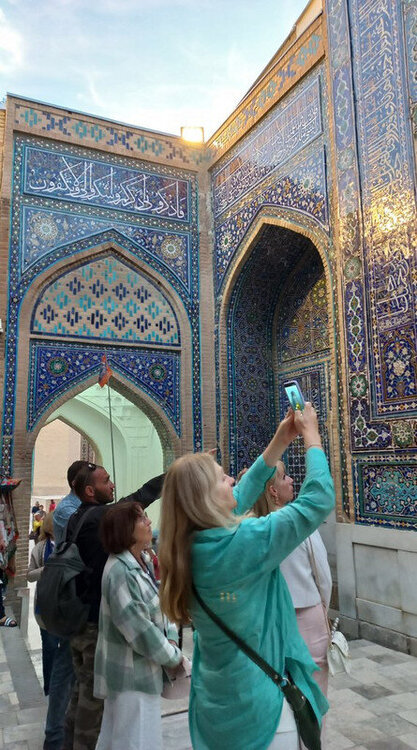

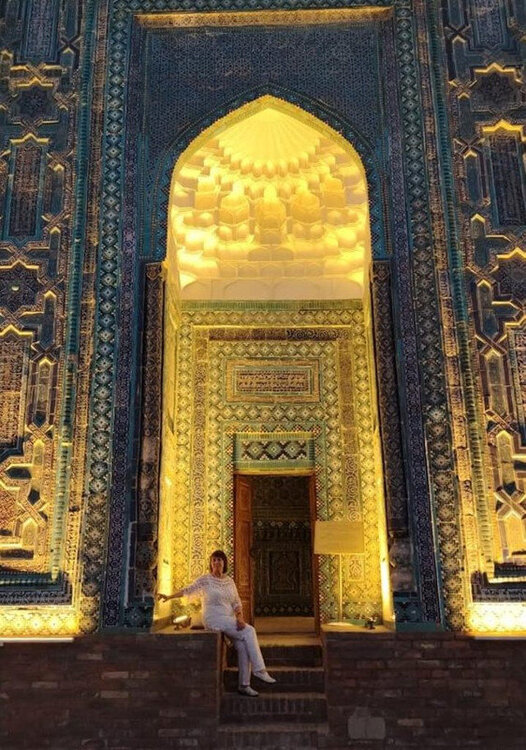

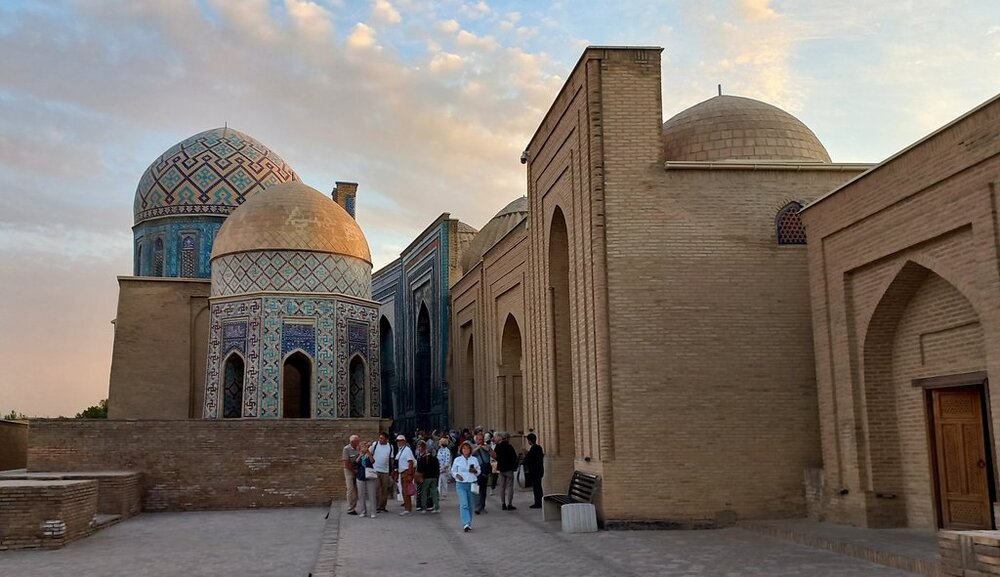

Афросиаб и Шахи-Зинда Из обсерватории Улугбека едем в сторону Регистана в некрополь эпохи Тимуридов - Шахи-Зинда. Проезжаем как раз мимо оплывших древних глиняных стен Афросиаба, местами отреставрированных: Афросиаб – городище, из которого вырос Самарканд, возникшее здесь в VIII веке до н.э. Название переводится, как «место над водой». Городище было окружено четырьмя рядами крепостных стен разного периода, древние улицы вымощены камнем, под ними проложены керамические канализационные и водопроводные трубы. В северной части городища высилась цитадель, где была большая мечеть и дворец правителей. Но в 1220 г сюда занесло Чингисхана, и город был разрушен. Здесь, на возвышенности, за оплывшими стенами Афросиаба, находится мемориальный комплекс Шахи-Зинда – некрополь эпохи Тимуридов, возникший в Самарканде рядом с захоронением двоюродного брата пророка Мухаммада – Кусама ибн Аббаса (VII век). Вид сверху на Шахи-Зинда (фото из инт-та): К комплексу Шахи-Зинда примыкает городское кладбище. По нему также можно прогуляться : А мы поднимаемся по лестнице к комплексу. Шерзод предлагает посчитать ступени сначала при подъеме, а потом при спуске, но не говорит, сколько их должно быть. Для атеистов это - забава: надо загадать желание, и оно сбудется, если количество ступеней будет одинаковым, но совпадения бывают далеко не у всех. Верующие же восхождение по лестнице некрополя считают процессом очищения души от грехов, и на каждой ступени читают молитвы. Загадала желание и, поднимаясь, честно посчитала, получилось 40 ступеней. Древнейшим ядром в ансамбле является мавзолей Кусама ибн Аббаса. С него всё и началось. Мавзолей состоит из гробницы и усыпальницы. Легенда, с которой всех туристов знакомят при входе в комплекс, такова: один из первых проповедников ислама в Центральной Азии Кусам ибн Аббас приехал в Самарканд, где и был ранен зороастрийцами, не желавшими становиться мусульманами. На помощь Кусаму пришел почитаемый праведник и мудрец Хазрет Хызр, который помог ему скрыться в колодце. Там Кусам ибн Аббас выпил святой воды и обрел вечную жизнь. С тех пор его прозвали Шахи-Зинда - «Живой царь» и построили мнимую гробницу. На самом деле двоюродный брат пророка Мухаммада Кусам ибн Аббас действительно умер в Самарканде в VII столетии. Спустя время над его могилой воздвигли величественный мавзолей, который несколько раз перестраивали. До наших дней сохранилась усыпальница, построенная по приказу Амира Тимура. В состав мавзолея входят небольшая мечеть, зиаратхона (специально отведенное место для поклонения) и чилляхона (помещение для молитвы по время 40-дневного поста): Помимо мавзолея Кусама ибн Аббаса здесь есть редкие захоронения XI столетия, но в основном преобладают захоронения XIV-XV веков, в том числе, членов семьи Тимура. Шахи-Зинда – уникальный памятник средневекового зодчества Центральной Азии. Он включает свыше 20 сооружений. Это - усыпальницы, мечети и другие культовые здания. Мавзолеи в Шахи-Зинда расположены вдоль одной узкой улицы. Каждая усыпальница отличается уникальным дизайном, но при этом комплекс имеет гармоничную композицию. Несмотря на многообразие деталей, все здания выглядят как единое целое. Основной особенностью Шахи-Зинда является использование глазурованной плитки, которая украшает фасады. Яркие синие и бирюзовые оттенки керамики, а также надписи, выполненные арабской вязью, создают впечатляющий контраст с грубой текстурой жженого кирпича, из которого выполнены стены: Есть необычная постройка - мавзолей "Восьмигранник". Он отличается не только редкой для здешних мест восьмиугольной формой (все другие мавзолеи - прямоугольные с порталом), но и орнаментом, в котором угадывается древний свастический узор с зороастрийским мотивом. Возможно, строил его персидский архитектор: Шахи-Зинда, пожалуй, самое колоритное место в Самарканде. Хотя Регистан мне тоже очень понравился, несмотря на то, что его медресе превращены в торговый центр для туристов. А Шахи-Зинда при определенных условиях наполнен, как горы, умиротворением, гармонией с жизнью, смертью, временем - в общем, высоким, вечным, ускользающим смыслом чего-то . Но для того, чтобы поймать это чего-то, нужна, как и в горах, так и здесь, тишина, уединение. В нашем случае это было почти невозможно - сплошная туристическая суета. Да и улочка с захоронениями выглядела так красочно и колоритно, что туристам "сносило крышу", они забывали, что находятся на кладбище и устраивали фотосессии внутри и снаружи усыпальниц. Под влиянием колорита я тоже поддалась искушению запечатлеть себя Поэтому задуматься о вечном здесь сложно: Смеркается. Шахи-Зинда погружается в темноту с яркими всполохами освещения: Можно отойти в сторонку и понаблюдать за туристами. Это тоже интересно. Есть несколько типажей: одни стоят и полностью погружаются в истории от гида, другие заняты фотографированием себя у каждого объекта фас и профиль, третьи с озабоченным видом идут с картой достопримечательностей в руке, как ищейки по следу, ставят галочку (фото) у искомого объекта и бегут дальше с мыслью "подумаю, разберусь с увиденным завтра дома в интернете". К сожалению, отношусь к этой, третьей категории, правда, с мечтой оказаться в четвертой ипостаси туриста, даже не туриста, а путника, паломника, который стоит среди шумной толпы, не слыша галдежа, погруженный полностью в атмосферу объекта, слившись с его древностью в унисон, делая ошеломляющие открытия в своей душе, заглянув на самое её дно. Нашла-таки одно укромное местечко, где было еще двое молчаливых путников. Полюбовалась куполами мечети Шахи-Зинда на фоне ночного неба, послушала её голос. Или голос Самарканда? Не тот, пафосный, с Регистана "Я, Регистан, я- сердце Самарканда!" а настоящий, будничный, немного усталый и печальный. В нем переплетается и вековой призыв к намазу и современный шум машин: Спускаемся вниз. Внимательно пересчитываю ступени. Ура! Не ошиблась - те же 40 ступеней получились, значит, всё будет хорошо : Оглядываемся назад и расходимся-разъезжаемся кто, куда. Мы с Раей, например - в пивную на Пабстрит.

-

Большое путешествие по Узбекистану. Ташкент-Самарканд-Бухара-Хива с 14.09.2025

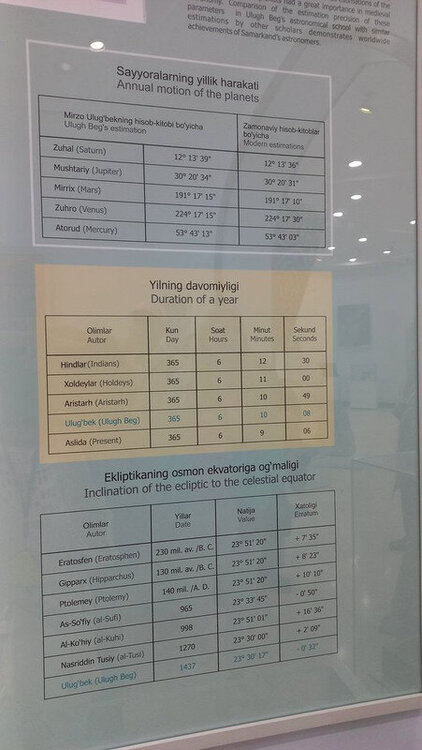

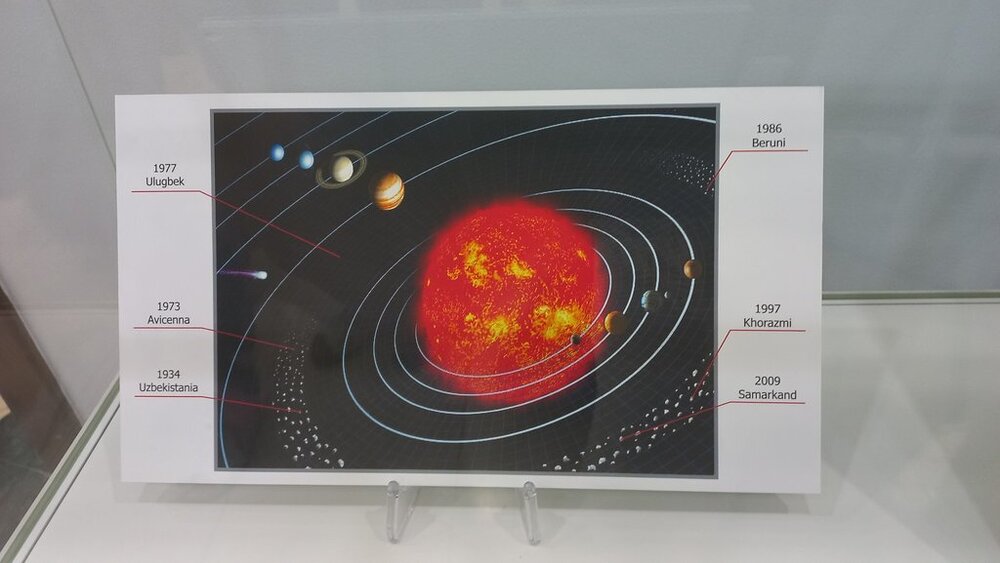

Обсерватория Улугбека После возвращения из Шахрисабза обедаем и едем в обсерваторию Улугбека. Кстати, жгут по краю арки айвана, является символом, отличительным знаком всех построек тимуридов: Улугбек - младший внук Тимура. С юных лет он проявлял склонность к научным занятиям. Ещё в детстве Улугбек имел возможность посетить развалины знаменитой обсерватории Ат-Туси, Насир ад-Дина в Мараге. Это произвело на любознательного отрока сильное впечатление и стало началом его увлечения астрономией. Став правителем, уделял много внимания развитию культуры и науки в государстве, покровительствовал ученым. Построил медресе в Самарканде, Бухаре и Гиждуване. Привлек к преподаванию в самаркандском медресе видных ученых того времени и преподавал в нем сам. Делом жизни Улугбека было открытие обсерватории в Самарканде. Обсерватория была уникальным сооружением для своего времени. Главный инструмент, секстант, был ориентирован по линии меридиана с юга на север. Помимо главного инструмента в обсерватории находились и другие астрономические приборы. Размер секстанта, его удачная конструкция, научные знания Улугбека и его коллег сделали возможным точные астрономические наблюдения. Под руководством и при участии великого астронома Улугбека был составлен главный труд обсерватории “Зиджи Гураган”, “Звездные таблицы Улугбека”. В каталоге содержатся координаты 1018 звезд, определенные этой Самаркандской обсерваторией с невероятной точностью впервые после Гиппарха. Создание астрономического каталога — является выдающимся вкладом в сокровищницу мировой астрономической науки. Остатки секстанта, той его части, что была углублена в землю: Кроме этого, в обсерватории проводились работы по определению наклона эклиптики к экватору и длины звездного года; по вычислению значения синуса одного градуса — важной астрономической постоянной — с точностью до восемнадцатого знака после запятой! Улугбек много раз проверял свои данные и пришел к выводу, что его цифры точны. В 1437 году он определил длину астрономического года: 365 дней 6 часов 10 минут 8 секунд. Как выяснилось позднее, погрешность измерений составила лишь 58 секунд. Если учесть, что длина астрономического года составляет 31 миллион 558 тысяч 150 секунд, то становится ясно, с какой высокой точностью проводил Улугбек измерения: Фантастика, да? Где современники Улугбека и где секстант Улугбека За увлечение Улугбека наукой, его просветительскую деятельность и пренебрежительное отношение к религии ученый был обвинен в ереси. Старший сын Улугбека Абд ал-Латиф, находившийся под влиянием духовенства, объявил ему войну. Она окончилась поражением Улугбека - он был предательски убит как «отступник от ислама». Религиозные фанатики впоследствии полностью разрушили обсерваторию. Стараниями русского ученого В. Л. Вяткина в 1908 и 1914 были произведены первые раскопки обсерватории. Но Улугбек оставил свое имя в веках, прославил свою страну и свой город:

-

Большое путешествие по Узбекистану. Ташкент-Самарканд-Бухара-Хива с 14.09.2025

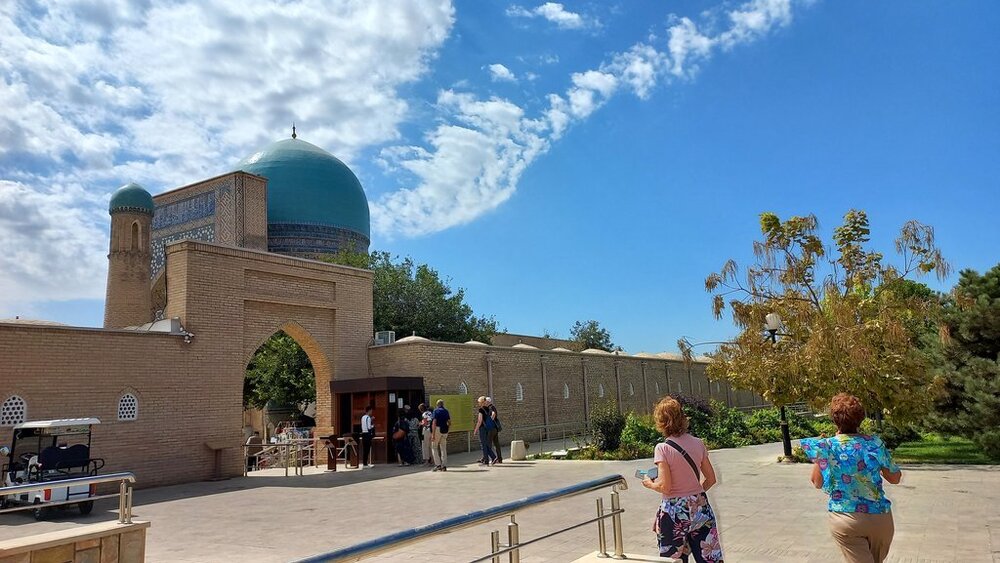

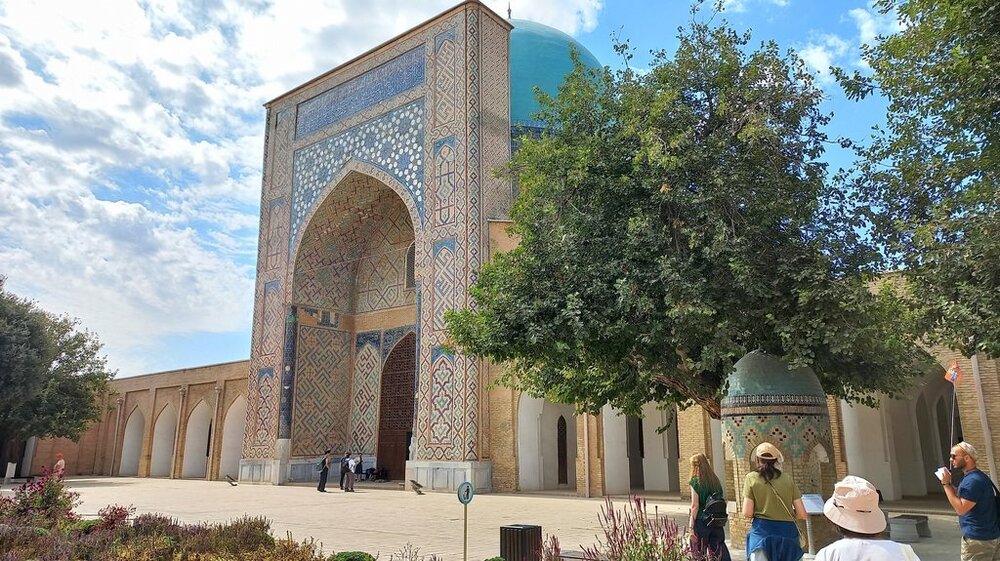

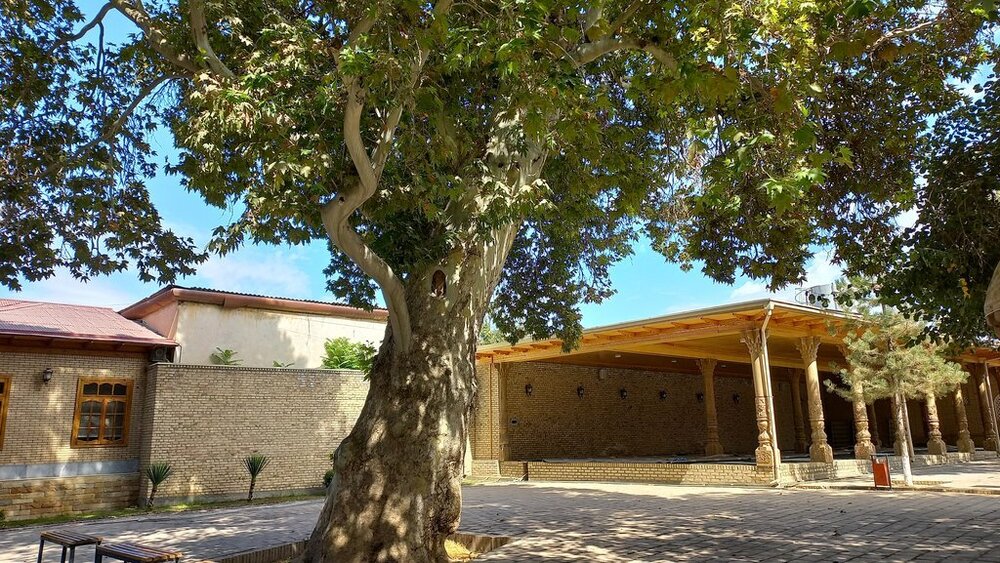

Еще о Шахрисабзе В своих рассказах Шерзод постоянно ссылался на испанского дипломата Руи Гонсалеса де Клавихо. Испанцы были заинтересованы в установлении дипломатических отношений с Тамерланом, и отправили к нему своё посольство. На протяжении всего странствия Руи Гонсалес вел дневник, в котором подробно описывал ход поездки. Его труд «Жизнь и деяния великого Тамерлана, с описанием земель его империи», переведенный на несколько языков, стал великолепным источником, повествующий о важных исторических событиях и наглядно демонтирующий уклад жизни того времени. Летом 1404 г. дипломаты подъехали к большому городу Кеш (Шахрисабзу). Автор в своем дневнике описывает равнинную местность, окруженную горами, с быстрыми ручьями и зелеными садами. Сам же город был защищен оборонительной стеной. Дворец Аксарай как раз в том году и был окончательно построен. Роскошь дворца поразила испанца: «там было столько помещений, что сразу и не расскажешь, отделка золотом, лазурью и разными цветами, достойная удивления даже в Париже, где так много искусных мастеров». Впечатленные рассказами Шерзода и де Клавиха, идем по громадному зеленому парку дальше. Парк размахом впечатляет не менее дворца: Попадается современная скульптура. Кто, что в ней увидит. Я – изуродованную стопу с отрубленным пальцем (навеяно рассказами о жестокости Тимура): По пути исторические постройки различных веков: Медресе XIX века, характерное своей нетипичной планировкой - не замкнутый четырёхугольник с внутренним двором, в который выходят все двери и окна жилых и учебных помещений, а наоборот, квадратное строение, похожее на мечеть, окружённое с трёх сторон айваном: Старинный караван-сарай с нынешним рестораном внутри: Базар Чорсу: Держим курс на мемориальный комплекс Дорут-Тиловат, строительство которого было начато по указанию Амира Тимура и сложилось в целостный комплекс в течение конца XIV – начала XV веков. Название переводится как «Место чтения Священного Корана, место для размышлений, созерцаний». Этот комплекс возведён в память о знаменитом религиозном деятеле XIV века шейхе Кулола, который был наставником отца Тимура, а также самого Тимура. По указанию Тимура был построен однокупольный мавзолей, куда в 1373 году был перенесён прах отца Тимура. В следующие десятилетия мемориал обрастал новыми гробницами, мечетями, медресе, связанными с именами тимуридов (фото из инт-та): Мечеть Кок-Гумбаз ("зелёный купол"), пятничная мечеть Шахрисабза, и медресе при ней, входящие в этот комплекс, построил Улугбек, внук Тамерлана, в 1435—36 годах: Михраб, направление молитвы, в мечети: Выходим из комплекса и идем к следующему объекту, возвышающему вдали. Бордово-зеленые шикарные растения на клумбах - базилик с одуряющим запахом. Следующим летом обязательно посажу у себя на балконе: Взгляд назад на Дорут-Тиловат: и вперед на мемориальный комплекс Дорус-Саодат (вместилище власти): В 20-летнем возрасте умирает младший, любимый сын Тимура, имевшей острый ум и бесстрашие. Тимур видел его престолонаследником. Затем погибает другой 29-летний сын при осаде иранского города. Тимур строит для них склеп, а также начинает строительство склепа для себя здесь же, в своем родном городе. Но, как помните, умер Тимур зимой, когда горный перевал был непроходим, и похоронили его в Самарканде. В комплексе есть медресе с внутренним двориком. Это медресе имело не учебное, а скорее поминальное назначение. Во дворике растут три чинары, посаженные возможно Тимуром. По крайней мере, если и не посадил, но видеть их, видел. Чинарам 700 лет: Вообще чинара, она же платан - необычное дерево. Это единственное дерево, которое пережило динозавров. Продолжительность жизни дерева очень большая. На Земле есть экземпляры 1000-летнего возраста и старше. Диаметр ствола может достигать у чинар нескольких метров. Дерево с густой красивой кроной и необычным пятнистым стволом, с которого чинара периодически сбрасывает старую кору. Жаль, что не переносит морозы больше 15 град, поэтому не растет в Ярославле . У этого выхода из парка рассаживаемся по машинам и возвращаемся уже без всяких остановок в Самарканд.

-

Большое путешествие по Узбекистану. Ташкент-Самарканд-Бухара-Хива с 14.09.2025

Шахрисабз и Тимур Шахрисабз до 14 века назывался Кеш, а упоминалось о нем еще в 8 веке до нашей эры, т.е, городу примерно 2700 лет. Был Кеш какое-то время столицей древней Согдианы, что переводится, как страна плодородных долин. Расположена она была на месте нынешних Узбекистана и Таджикистана. Город являлся центром зороастризма. В 14 веке Кеш переименовали в Шахрисабз, в переводе с персидского - зеленый город. Примерно в то время, когда на его окраине в богатой, но не титулованной семье родился Тимур (1336 г.) Сейчас коротенько,минут на сорок о нем по мотивам Википедии: Тимур отличался физической силой, выносливостью. Умел отлично держаться в седле, стрелять из лука, владеть саблей, копьём и арканом. Среди сверстников пользовался авторитетом, рано проявил качества вожака. Ещё до совершеннолетия Тимур сколотил маленький отряд юных грабителей и налётчиков. Он и четыре его друга занимались грабежами среди окрестных селений. Поначалу добычей становились украденные в тёмное время суток овцы, бараны, коровы, реже — лошади. Постепенно молодой Тимур собрал банду небольшой отряд конных, хорошо вооружённых людей, с которыми начал грабить караваны проезжавших купцов. В один из таких набегов был ранен в ногу, с тех пор хромал и получил кличку Тамерлан (Тимур хромой). Дальше - больше. Сначала Тимур стал правителем Шахрисабза, а закончил созданием империи Тимуридов на обширной территории из Персии, северной Индии, Центральной Азии. Тимур был великолепным стратегом и тактиком, не знал поражений, побеждал противника, дважды превосходящего его мощью. Тактику Тимура до сих преподают в военных училищах Не будучи Чингизидом, Тимур не мог носить ханский титул, поэтому всегда именовался лишь эмиром (вождём, предводителем). Тимур - дальновидный правитель и талантливый организатор. Любил общество учёных, был добр и щедр к ним. Оставил после себя десятки монументальных архитектурных сооружений, некоторые из них вошли в сокровищницу мировой культуры. Постройки Тимура, в создании которых он принимал деятельное участие, обнаруживают в нём незаурядный художественный вкус. А еще Тимур хорошо играл в шахматы, был знаком с литературой и поэзией, мог уместно вставить в разговор поэтические строки, знал тюркский и персидские языки, а его девизом была персидская фраза «Расти русти» (истина — это безопасность). Был врагом лжи; шутки его не забавляли. Он любил выслушивать правду, как бы она не была жестока Но в нем, как в любом человеке, а тем более в великом человеке, была и ложка дегтя, а, может, и наоборот - целая бочка дегтя. Этим дегтем была его жестокость, особенно к завоеванным народам: в 1387 г. войска Тимура взяли персидские Исфахан и Шираз. Несмотря на успешное начало похода, Тимур был вынужден вернуться обратно вследствие нашествия дома хана Тохтамыша. В Исфахане был оставлен гарнизон из 6000 воинов. Вскоре после ухода основных войск Тимура в Исфахане произошло народное восстание под предводительством кузнеца Али Кучека. Весь гарнизон Тимура был перебит. Об ответных действиях Тимура против исфаханцев повествует в своих путевых записках Иоганн Шильтбергер: «Последний тотчас же возвратился, однако в течение 15 дней не мог овладеть городом. Поэтому он предложил жителям перемирие на условии, что они передадут в его подчинение 12 тысяч стрелков для какого-то похода. Когда эти воины были отправлены к нему, он приказал отрезать у каждого из них большой палец на руке, после чего отправил их назад в город, который вскоре был взят им приступом. Собрав жителей, он приказал умертвить всех, кто был старше 14 лет, пощадив тех, кому было лет меньше. Головы убитых были сложены в виде башни в центре города. Затем он приказал вывести женщин и детей в поле за городом, где отделил детей моложе семи лет. После этого он приказал своим воинам наехать на них своими лошадьми. Собственные советники Тамерлана и матери этих детей пали перед ним на колени и умоляли его пощадить детей. Но он не внял их мольбам, повторил своё приказание, которое, однако, ни один воин выполнить не решался. Разгневавшись на них, Тамерлан сам наехал на детей и сказал, что хотел бы знать, кто осмелится не последовать за ним. Тогда воины были вынуждены последовать его примеру и растоптать детей копытами своих лошадей. Всего растоптанных насчитали около семи тысяч. После этого он приказал поджечь город, а женщин и оставшихся детей увёл в свою столицу Самарканд. Свою картину Верещагин сначала назвал "Торжество Тамерлана", но потом переименовал в "Апофеоз войны": А теперь вернемся к нашим баранам Шахрисабзу. Тимур любил родной город и продолжал заботиться о его процветании даже после того, как столицей своей империи сделал Самарканд. Заходим через Самаркандские ворота в крепостной стене в старый город: Первое, что видим - два огромных пилона, оставшиеся от ворот дворца Аксарай (белый дворец). Их высота сейчас 38 метров, а была 70. Дворец этот, построенный при жизни и по указанию Тимура, представлял собой нечто поистине грандиозное. Размеры его внутреннего двора составляли 250 на 120 метров. Одним из чудес дворца был устроенный на крыше бассейн, с которого стекал живописный каскад струй. Вода в бассейн поступала по свинцовому жёлобу с горного перевала Тахтакарача. Над входным порталом красовалась надпись: «Если ты сомневаешься в нашем величии – взгляни на наши постройки» Дворец этот, построенный при жизни и по указанию Тимура, представлял собой нечто поистине грандиозное. Размеры его внутреннего двора составляли 250 на 120 метров, на крыше располагался хауз, снабжавшийся водой по акведуку с горных вершин, с крыши стекал живописный каскад струй. С историей возведения дворца связано много удивительных легенд. Согласно одной из них, Тимур, задумав построить величественное здание, призвал к себе зодчего и изложил свою цель. Зодчий, выслушав правителя, попросил соизволения допустить его в государственную казну. Получив на то разрешение, мастер на глазах у Тимура начал делать блоки для фундамента из глины, смешанной с золотом. Увидев невозмутимость правителя, он разломал блоки и возвратил золото в казну. На вопрос Тимура: “Почему ты это сделал?” – зодчий ответил: “Чтобы убедиться в твердости намерений повелителя приступить к строительству здания, требующего огромных затрат”. Вторая легенда гласит: после завершения основных строительных работ Тимур стал торопить мастеров с выполнением художественной отделки дворца. Но последние не торопились покрывать здание майоликой и мозаикой. И когда разгневанный правитель велел привести главного зодчего, выяснилось, что тот исчез, повесив цепь в центр главной арки дворца. Поскольку равного ему мастера не удалось найти, здание стояло не завершенным. А спустя какое-то время, зодчий внезапно появился и, убедившись, что цепь на входной арке значительно опустилась, приступил к декоративному украшению дворца. На грозное требование Тимура объяснить свое столь странное бегство и внезапное появление, зодчий ответил: “Я не посмел ослушаться указа повелителя, но и выполнить его не мог, и в том, и другом случае меня ожидала суровая кара, ибо столь величественное здание должно осесть и прочно устояться в земле, в противном случае весь нанесенный орнамент подвергся бы разрушению”. Великий правитель по достоинству оценил мудрость и находчивость мастера. Строительство Аксарая началось в 1380 году и закончилось в 1404, всего за несколько месяцев до смерти Тимура, так что наслаждаться своим творением ему пришлось недолго. Через какое-то время после его смерти дворец был разрушен правопреемником и наследником Тимура, которого раздражало неудобное местоположение дворца в долине за перевалами. Как-то, когда он туда добирался, его любимый конь упал, сломав ногу. Наследника это так взбесило, что в приступе ярости, он велел камня на камне не оставить, разрушить дворец до основания. У богатых древних были свои причуды и капризы. Дворец оказался психически более устойчивым, чем нервный тимурид, и до конца разрушить себя не дал. Растиражированное фото Шахрисабза - памятник Тимуру на фоне остатков его дворца:

-

Большое путешествие по Узбекистану. Ташкент-Самарканд-Бухара-Хива с 14.09.2025

Горный перевал по дороге в Шахрисабз Утром едем на родину Тимура в г Шахрисабз, который во времена Тимура и раньше назывался Кеш. Город лежит в котловине между двумя хребтами. Наш хребет, который мы сегодня покорим - Зеравшанский. Неожиданность - Шерзод рассказывает о горах: Зеравшанский хребет переходит в Фанские горы, а те - в Памир. А с Фанскими горами у меня свои отношения: на 3 курсе института мы с подружками вдруг записались в секцию алитета, и стали нас там готовить к походу в Фанские горы, о которых я до секции не слышала, а после секции услышала только здесь. Нас тренировали на зимних горках Зеленогорска, где мы учились останавливать свое скольжение по склону ледорубом, а потом повезли в Выборг учиться карабкаться по отвесной скале. Это было откровенно страшно, и не очень получалось. И спать зимой на лапнике в палатке - романтика сомнительная. В голову начали закрадываться мысли - а оно мне надо? К счастью, будущий муж сделал мне предложение, и пришлось финансово выбирать между свадьбой и Фанскими горами. Выбрала мужа, а от Фанских гор отказалась даже несмотря на то, что благодаря своему бараньему весу я прошла отбор в горы, вторая девочка прошла отбор благодаря крепкому телосложению, а третью в итоге забраковали из-за лишнего веса. Но про Фанские горы иногда вспоминала. И вдруг через 50 лет оказалась почти в них (они вроде и из Самарканда видны). Возможно где-то глубоко в душе неслучившиеся горы сидели во мне занозой, а теперь гешефт закрыт? В горы едем на легковых машинах, так как и микроавтобусам на серпантине опасно. Сначала панорамная остановка у камней. Это - плато Демонов: У Плато Демонов недобрая репутация, с ним связано множество легенд с участием злых духов. А еще здесь снимали два фильма с Гойко Митичем про индейцев - «Апачи» и «Ульзану» . В массовке снимались местные жители, которые сначала стеснялись оголиться по пояс, а когда оголились и их разрисовали, долго хохотали, срывая съемки: Вот этот тешикташ, дырявый камень из фильма - до сих пор место паломничества любителей гордых индейцев и любителей испоганить своими росписями природные камни: Ещё здесь есть индеец в кроссовках и с сигаретой. Время от времени он издает боевой клич, завлекая проезжающих сфотографироваться с ним. Пасли его, как свою "дойную корову" пара молодых парней, следя, чтобы он не давался фотографироваться бесплатно: Дорога зовет. И зовет не только нас, но и коров: Следующая остановка санитарная с небольшим базаром. В основном здесь продают курт. Помните? Шарики разных размеров из высушенного соленого творога с разными приправами. Хорошо насыщают в пути и места мало занимают: Мужчины, конечно же, крутятся вокруг такой необычной машины, а вот женщинам не у чего и покрутиться на базаре - курт-то мы купили еще в Ташкенте на базаре Чорсу: А дальше - все выше, выше и выше, виток за витком до перевала Тахта-Карача (1788м): Отсюда видны Фанские горы. Они уже в Таджикистане и очень популярны у туристов из-за уникального сочетания высоты (есть 5-ти тысячники) и доступности (фото из инт-та, так как из машины не всё успевали рассмотреть): А что за перевалом? Там еще один хребет, который отделяет древнюю Согдиану от еще более древней Бактрии, а еще там - Юг, Юг Узбекистана в котловине с уникальным климатом, а в котловине - древний Кеш, ныне Шахрисабз, а в нем усыпальница, построенная Тимуром для себя, куда заснеженный зимой перевал не позволил перевезти тело Тимура, а возле усыпальницы через час будем бродить мы.

-

Большое путешествие по Узбекистану. Ташкент-Самарканд-Бухара-Хива с 14.09.2025

Шоу на площади Регистан Впервые 20-минутное шоу было продемонстрировано на площади Регистан в 2015 г. и с тех проходит ежедневно в 21 час с мая по сентябрь. На площади (на саму площадь нужен билет) и в зоне "амфитеатра" собралось очень много народа. Приятное оживление в ожидании чуда, красоты. Пока стены медресе освещены спокойным ровным цветом. В 21 час площадь сначала погружается в полную темноту, а затем начинается яркое шоу. Его содержание – история развития и становления Узбекистана, его культура, исторические личности, достижения страны от древности до современности. В нем отражены важнейшие моменты развития страны, ее культура и роль в мировой истории. Жаль, не нашла перевода текста. Нашла только, что начинается с этого стиха (вроде и в советское время на площади включали его трансляцию, что производило сильное впечатление): Я - Регистан, я сердце Самарканда, Я - памятник прошедших войн и бед. Потомок, слушай мудрости завет: Мир береги! Жить в мире, дружбе - счастье! Ты всюду помни это, человек! Подобные шоу распространены в мире, однако они не все основаны на реальных исторических событиях. Здесь в постановке соблюдена максимальная достоверность: даже показанные в ней артефакты оцифрованы с оригиналов. Данное 3D-шоу отличается от своих зарубежных аналогов тем, что оно имеет просветительские и культурные цели. Показана история цивилизации от древнего Египта, Индии. Большое внимание уделено Китаю и Великому шелковому пути, который действительно дал толчок к развитию стран на своем пути. Здесь же и Чингиз-хан, и Тимур, и Улугбек: Всё это идет под музыку и чтение текста дикторами - мужчиной и женщиной, торжественно и пафосно описывающих события. Типа, в стиле нашего Левитана. Без перевода сложно, но я окончание шоу поняла так Эта картинка - символизирует освобождение от советских оков 01.09.1991. Всё сразу становится "голубым и зеленым", радостно-цветочным: "Освободившийся" народ теперь дружно пишет формулы, смотрит в микроскопы и телескопы, разворачивает-сворачивает ДНК, удовлетворенно обнюхивает коробочку хлопка (стал лучше пахнуть после 91 г?), производит автомобили, летает на самолетах своей авиакомпании. Счастливые женщины танцуют, а счастливые дети смеются. Всё. Занавес. Ни сколь не умаляю их достижений в древности, изумляюсь, восхищаюсь ими и их великими предками и ухоженными городами сегодня, но... как в анекдоте: "ложки нашлись, а душок остался", так и здесь под конец шоу. А с другой стороны постановка такого шоу - это элемент патриотического воспитания, гордости за свою родину и свой народ. Лишь бы в увлечении величием дело не дошло до выкапывания морей в прошлом. . Чувства, отличные от испытанных у монумента помощи всех народов СССР в восстановлении Ташкента от землетрясения. Но в целом, сегодняшний вечер с Вечным городом, фонтанами и красочным шоу был великолепным, несмотря на маленькую царапинку в конце, которую я возможно неправильно поняла.

-

Большое путешествие по Узбекистану. Ташкент-Самарканд-Бухара-Хива с 14.09.2025

-

Большое путешествие по Узбекистану. Ташкент-Самарканд-Бухара-Хива с 14.09.2025

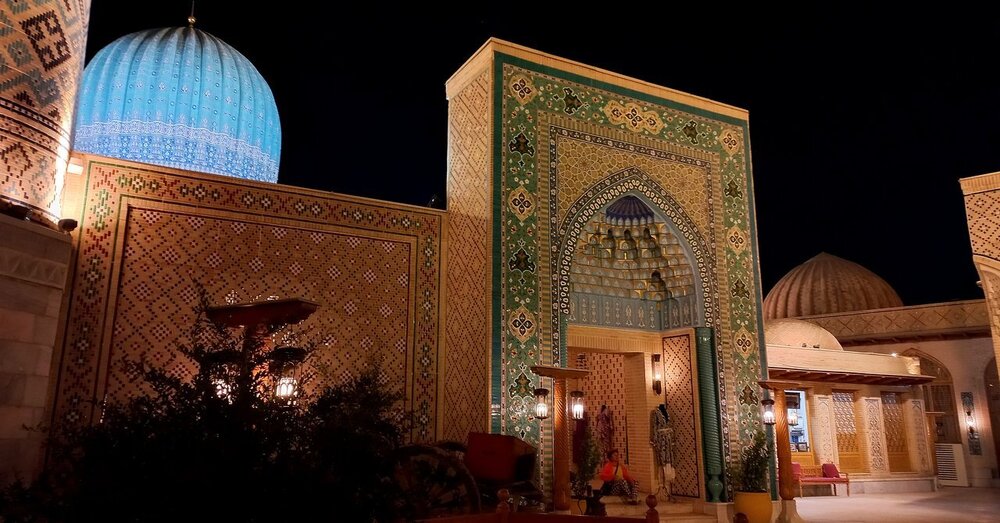

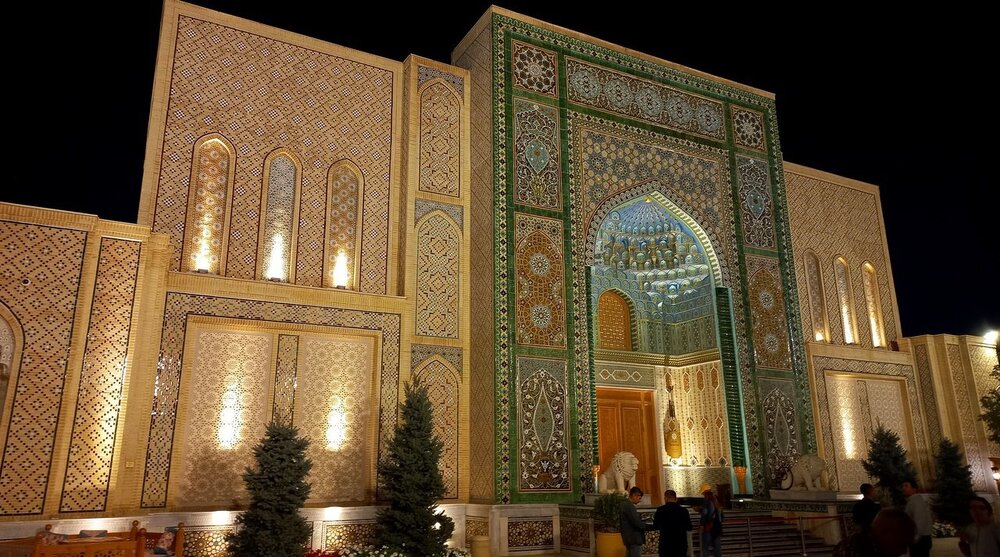

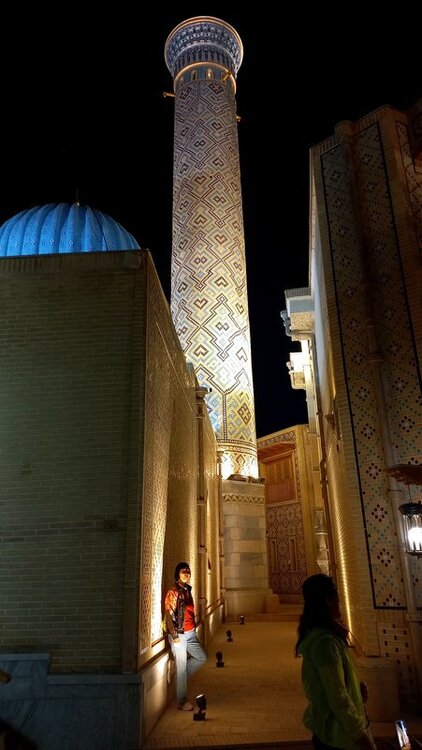

Самарканд. Вечный город Вечером едем в парк "Вечный город", а потом к 21 час на 3D-шоу на Регистане. Шерзод рассказывает, что Самарканд заблаговременно готовился принять саммит ШОС в сентябре 2022 года. Чтобы не ударить перед ШОСовцами лицом в грязь, центр города был отмыт отреставрирован, дороги приведены в порядок. Но этого показалось мало - летом 2022 открыли новый туристический многофункциональный комплекс Silk Road Samarkand, объединивший объекты делового, культурного, медицинского (?) и гастрономического туризма. На 260 Га на окраине города в чистом поле построены 8 отелей, готовых принять и охранять и высоких гостей и туристов, конгресс-центр и коттеджный городок "Eco Village". Изюминкой же всего этого явился уникальный историко-этнографический парк "Вечный город". Ехала туда с некоторым скепсисом, ожидая увидеть еще один ташкентский "Мэджик-Сити" только на восточный лад. Но в Вечном городе что-то пошло не так: никаких ярких кричащих огней, аттракционов, никакой фантастической стилизации под памятники архитектуры. Мы попали в настоящую восточную сказку. Бродили с недоумением и восторгом по улочкам и небольшим площадям. Любовались зданиями и мечетями в спокойной подсветке на фоне черного южного неба (эх, жаль, полнолуния не было). И не могли понять - это фикция или это реальность? Не выйдет ли из этого переулка какой-нибудь Насреддин в тюрбане и не одарит ли нас своей очередной мудростью; не зацелованная ли Биби-Ханум промелькнула, закутавшись в платок; не засмотревшемуся ли на звезды Улугбеку мы нечаянно наступили на ногу? Какая-то парящая легкость в теле, какие-то фантазии в голове и восторг, восторг, который рвется наружу. И заплясали, ведь, танцем выражая свое настроение под заводную музыку из безлюдного кафе на почти безлюдной площади. Обычно мне для потанцевать надо бокал шампанского выпить, а тут роль шампанского сыграла эта восточная "тысяча первая ночь". -Эк, вас там торкнуло-то, - написала Рае подруга в ответ на видео. https://vkvideo.ru/video-232947991_456239022?ref_domain=yarportal.ru Потом к нашим танцам присоединялись редкие прохожие и какие-то японки, с которыми мы везде сталкивались, породнившись с нами в танце и попросив заснять все это "безобразие" на их камеру А сейчас, прочитав автора и куратора проекта Бобур Исмоилова о новой концепции парка, поняла, почему "торкнуло-то" . Привожу его дословно: Почему парк назвали Вечный Город? Потому что Самарканд — это вечный город. Он ровесник Рима, а может и старше. «Вечный Город» можно называть как угодно — этнографический парк, комплекс ремесел, культурологический или туристический центр. Хотелось создать такое пространство, где туристы или узбекистанцы могли бы не просто посмотреть эту архитектуру, но и тактильно прикоснуться к мастерским, к мастерам, художникам, которые будут населять все это пространство, ощутить атмосферу древнего города. Мы не преследовали цель сделать «Диснейленд». Обратите внимание, здесь нет ни одного аттракциона, никаких современных развлечений. Здесь совершенно другая философия. Здесь нет никакой фальши — ни на фасадах, ни в интерьерах. Мы не копировали ни один архитектурный памятник Узбекистана. Кроме этого, принципиальная позиция была в том, чтобы каждое здание, каждое убранство, каждый декор были уникальными и не повторялись, не дублировались. Вы не увидите здесь двух одинаковых зданий из 44 построенных. Всё, что вы видите здесь — всё настоящее, придуманное нами и сделанное руками. Здесь нет ни одного заводского кафеля или каких-то современных строительных материалов, штамповок, ничего такого мы не использовали. Мы пытались добиться полной аутентичности. И эта аутентика будет интересна не только иностранным туристам, но и самим узбекистанцам. Концепцией архитектурного решения «Вечного Города» мы хотим показать, что современные мастера являются носителями генома мастеров, которые создавали великие памятники столетия и тысячелетия назад. Что история народа продолжает жить и существовать в каждом из нас, что мы не растеряли, не уничтожили всё, а наоборот, приумножили. И продолжаем двигаться в динамике современности, сохраняя свои тысячелетние традиции. Возможность сохранять ремесла, изобразительное искусство, старые какие-то школы — это очень важный аспект, который мы преследуем. Мы хотим вернуть народ к истокам и показать, что это так же актуально, как что-то очень современное. Я абсолютно уверен в том, что это очень полезная и важная история для дальнейшего развития ремесел и изобразительного искусства, для поднятия самосознания, для будущего развития и большего раскрытия возможностей нашего прекрасного, талантливого народа. Ну и, в конце концов, это колоссальный импульс для развития туризма. Этот парк не будет работать в каком-то стабильном режиме с единым планом. Здесь будут проходить большие выставки, большие мероприятия, арт-форумы, симпозиумы художников, международные фестивали ремесленного искусства, прикладного искусства, музыкальные, этнографические, фольклорные, большие концерты. Это прекрасная площадка, на которой можно будет реализовывать любые фантазии для творческих людей. Практически, это такой кубик Рубика. Его можно крутить, вертеть и делать всё, что угодно. Тут очень много пространства для всевозможных интересных проектов. Здесь более 40 мастерских, в которых будут работать около 150 мастеров. У нас уже началось заселение мастеров. Здесь представлены практически все регионы Узбекистана: художники, мастера, ремесленники — они готовы приехать, и многие из них уже приехали. Они заселяются, получают мастерские и работают здесь. Ну и, конечно, в промежутке это все будет постоянно работать, будет открыто. Чайханы, винные дегустационные, большие рестораны, малые точки общепита… Это место рассчитано на круглогодичную эксплуатацию. Но правильнее будет сказать, что этот парк будет жить всегда, независимо ни от чего. В любое время года он будет прекрасен, потому что я здесь уже увидел все времена года. Очень понравилась такая концепция. https://www.afisha.uz/ru/gorod/2022/08/22/eternal-city А здесь много профессиональных фото Вечного города при дневном свете: https://www.afisha.uz/ru/gorod/2022/08/26/e...city#gallery=24 А еще из одного отзыва в инт-те красивое фото: "на территории этого комплекса есть небольшая винотека, можно взять вино и пойти релаксировать на балкон" (а мы и не знали ):

-

Большое путешествие по Узбекистану. Ташкент-Самарканд-Бухара-Хива с 14.09.2025

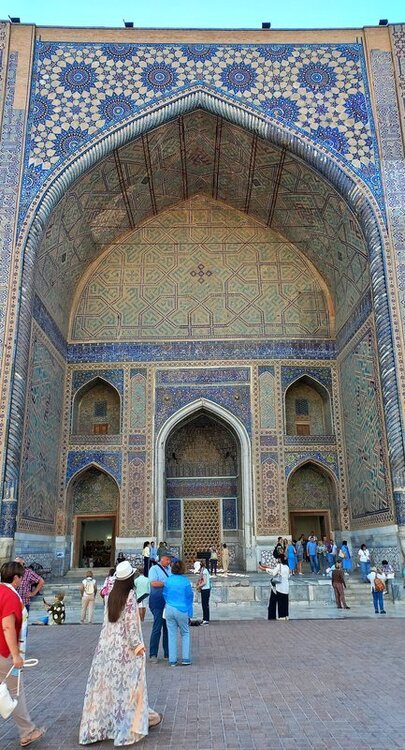

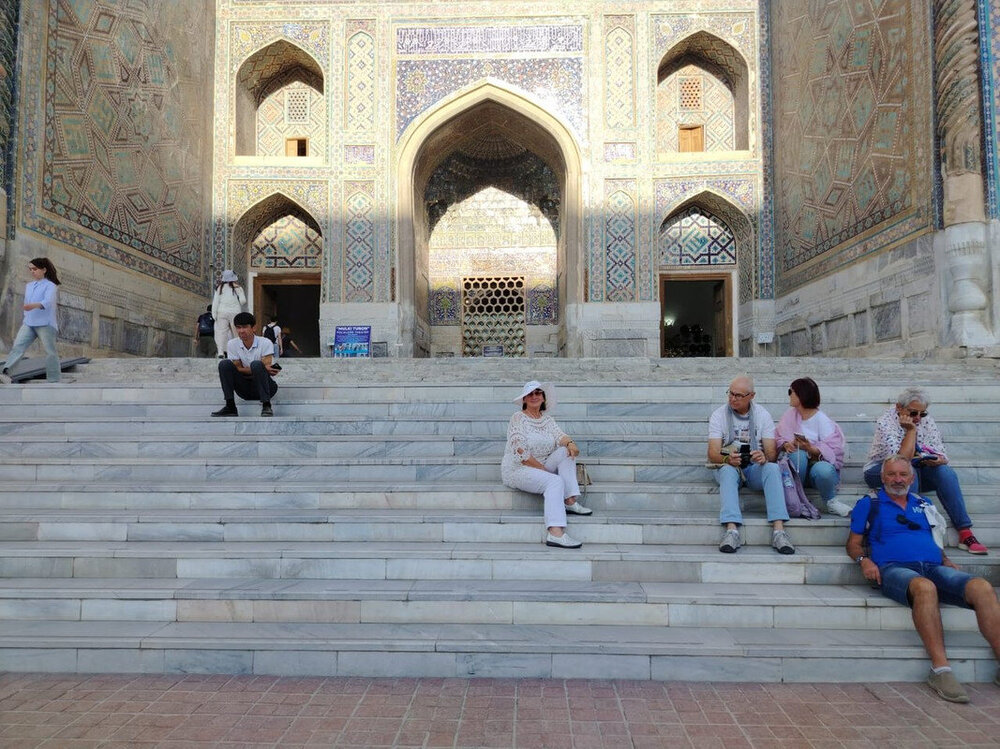

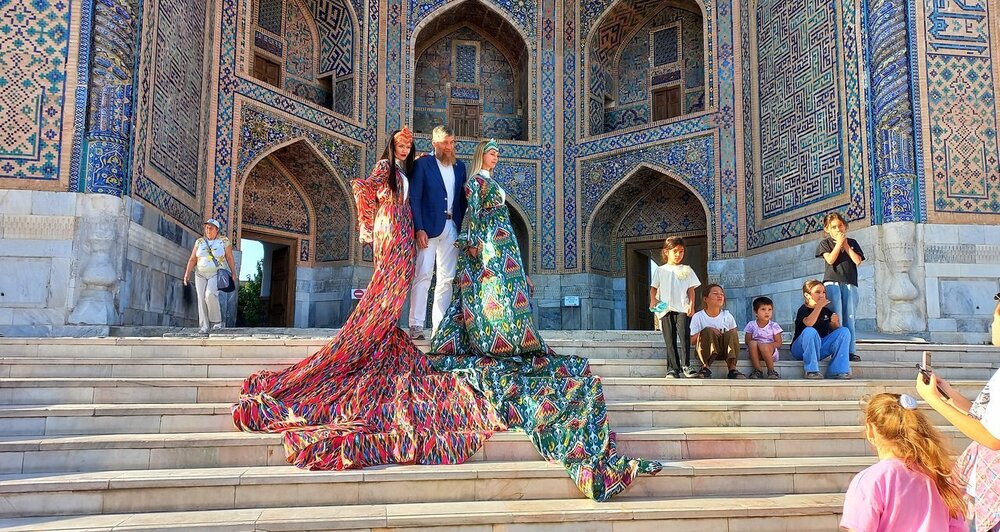

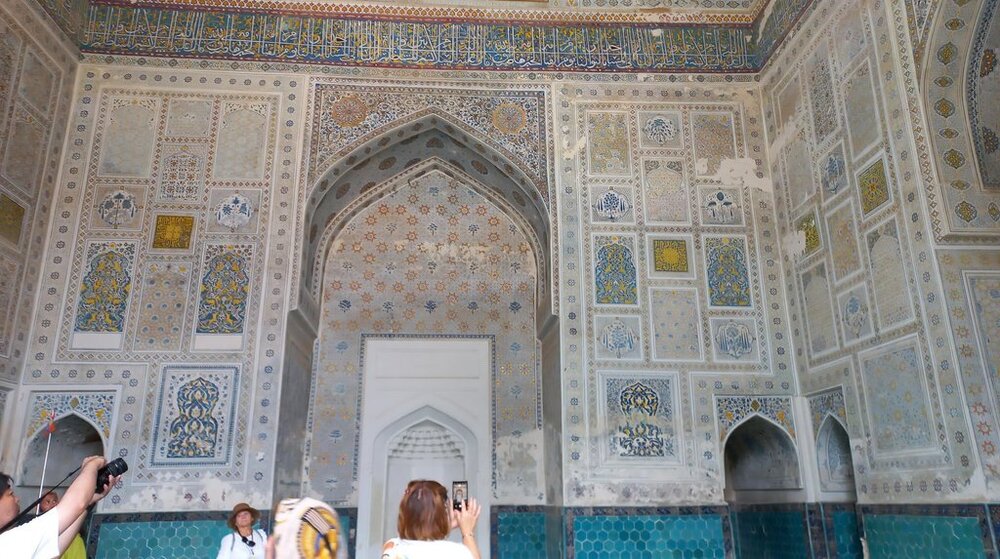

Самарканд. Регистан. Следующая локация - центральная площадь Самарканда Регистан. Регистанами (что в переводе - песчаное место) в Средней Азии называют центральные площади, поверхность которых во все века посыпалась песком. Только в Самарканде это стало и названием площади и пишется поэтому с большой буквы. В средние века на регистанах собирали народ для оглашения указов, просмотра казней для назидания, проведения праздников. Регистаны были и торговыми площадями, через которые проходили главные улицы городов. Самаркандский Регистан до сих пор - центр общественной жизни города. Да, еще и такой красавец, что глаз не отвести. Взор услаждается пропорциями и гармонией ансамбл@. Не зря ЮНЕСКО включила площадь в мировое наследие (как и узбекский плов, кстати). Любуемся площадью со слегка возвышенного положения, которое тоже оформлено очень грамотно. Это спуск к площади широкими ступенями. Они играют роль амфитеатра: Но мы не приучены сидеть на всяких ступенях, поэтому смотрим и слушаем стоя: На площади находится три медресе: слева, с запада - Улугбека, в центре - Тилля-Кори и справа - Шер-Дор. Возводились они двумя правителями в разное время: Что такое вообще эти медресе? Медресе́ - религиозно-просветительское и учебное заведение, готовящее представителей мусульманской духовной элиты: богословов и законоведов. Помимо права и богословия здесь еще изучали арабский язык, словесность, математику, астрономию, медицину, поэзию (поэзию в качестве отдыха от изучения серьезных наук). Программ в медресе не было, обучение велось в форме лекций и диспутов. Медресе и библиотеки при них существовали на частные пожертвования, обучение для студентов было бесплатным. Длительность обучения в зависимости от первоначального образования и программы медресе варьировалась от 3-5 лет до 14. С 12 века все медресе строились по облику и подобию караван-сараев: внутри квадратный или прямоугольный двор с садом и водоёмом посередине. По сторонам располагались учебные, молитвенные, жилые и хозяйственные помещения. Обычно медресе имели четыре входа с каждой стороны - айваны. Айван - элемент ближневосточной архитектуры. Это помещение с тремя стенами, полностью открытое четвертой стороной на улицу или во внутренний двор. Они бывают колонные с плоской крышей (типа наших открытых веранд) и сводчатые. Именно сводчатыми айванами оформляют дворцы, мечети, медресе. Первое медресе (то. что слева, с запада) в 1420 г построил Улугбек, внук Тимура, когда принял от отца власть над Самаркандом. Через стрельчатый айван с богатым декором проходим во внутренний двор медресе Улугбека: Во дворе сделаны входы в студенческие кельи - худжры (приблизительно на 100 человек) и учебные аудитории: Каждая из худжр разделена на две комнаты - для двух человек. Первый этаж комнаты предназначен для занятий, второй - для отдыха. Освещались комнаты при помощи масляной лампы. В XV веке медресе Улугбека было одним из лучших духовных университетов мусульманского Востока. Здесь молодым студентам лекции читали известные ученые того времени. в т.ч. и сам Улугбек. Во дворе готовятся к какому-то выступлению: Улугбек построил еще два медресе - в Гиждуване и Бухаре. К несчастью великий ученый и просветитель, математик и астроном, не смог вовремя заметить опасность, исходившую от самого родного человека: в 1449 г Улугбек был убит по приказу своего сына Абдулатифа. Тело Улугбека было брошено на пороге его скромного жилища в стенах медресе. Но справедливость восторжествовала: через пять с половиной месяцев сам Абдулатиф будет казнен, а на могиле его напишут “отцеубийца”. *** Через двести лет очередной эмир Самарканда начинает строительство еще одного медресе на площади напротив улугбековского в его зеркальном отражении. Назвали медресе Шер-дор (Обитель львов) из-за изображенного на портале символа власти в Самарканде - барсов с солнцем на спине и большой свастики, в которой на особом арабском шрифте вписано "Господь Всемогущ!": Внутрь Шер-дора почему-то не заходили. Только на ступенях посидели: *** А через 10 лет после Шер-дора строится третье медресе на месте бывшего караван-сарая. Зодчий задумал достигнуть архитектурной целостности всех сооружений и сконструировал фасад таким образом, что зрительно на площади получилось замкнутое пространство. Главный фасад здания выполнен в два этажа, центральный портал прорезан пятигранной глубокой нишей с двумя главными входами, ведущими во внутренний замкнутый двор. Двум женщинам устроили фотосессию. На прокат выдаются легкие ткани, развевающиеся по ветру. Шикарное фото получилось на фоне айвана Слева от портала возвышается башня мечети с голубым куполом, по бокам фасадной части строения расположены два минарета. Постройка очень гармонично уравновешивает два более крупных медресе, не нарушая единства архитектурного стиля. Название Тилля-Кори (Покрытая золотом) новая постройка получила благодаря декору своей мечети, которая во все времена была соборной: Внутренний двор медресе Тилля-Кори: Над площадью пролетело шесть веков. Самарканд за это время пережил экономический упадок, запустение и забвение (столицей стала Бухара, купцы с Шелкового пути обходили Самарканд стороной), землетрясения, закрытие советской властью медресе, как духовных школ. Большая часть облицовки стен и расписной декор были утрачены. Но, тем не менее, именно советское правительство отдало распоряжение отреставрировать весь Регистан и присвоить ему статус значимого исторического памятника на Великом Шелковом пути. Реставрационные работы длились много лет и закончились незадолго до распада Советского Союза. Если бы в советское время не было принято решение восстановить уникальные творения, возможно, нашему взору сейчас этот великолепный древний памятник предстал бы не в полной красе. Мы с ним не прощаемся. Вернемся сюда сегодня в 9 вечера на 3D - представление.

-

Большое путешествие по Узбекистану. Ташкент-Самарканд-Бухара-Хива с 14.09.2025

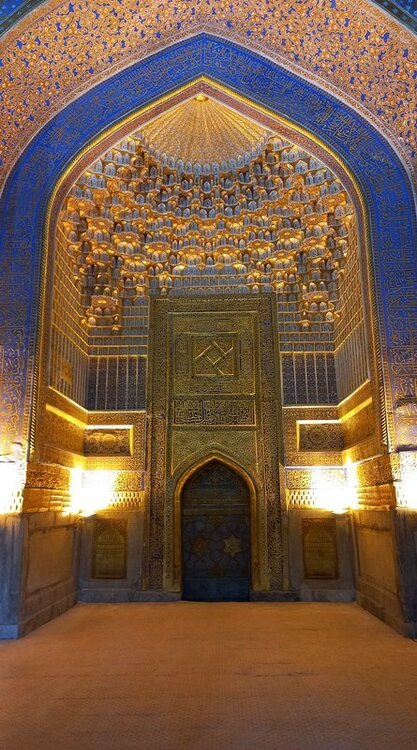

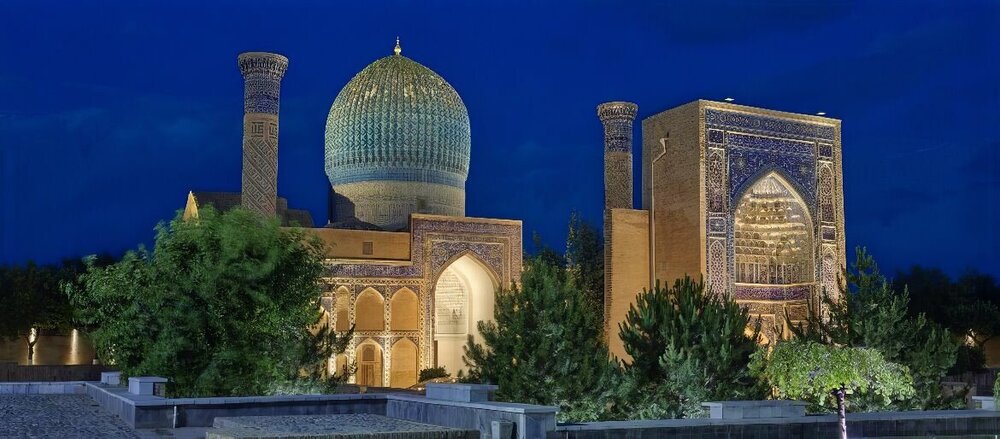

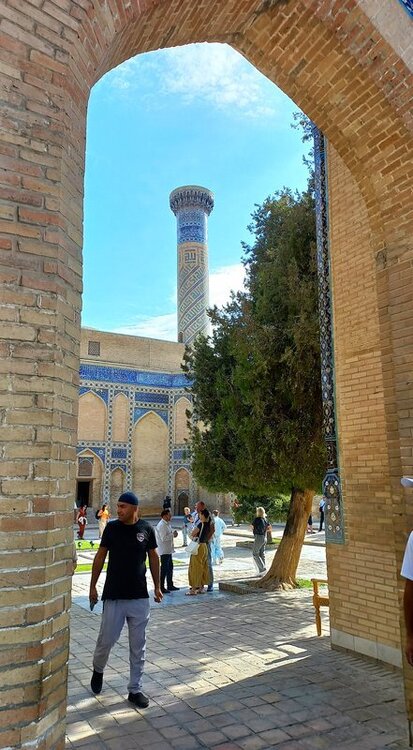

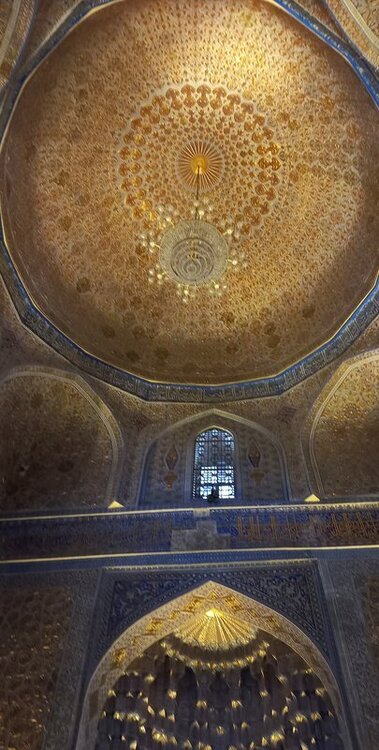

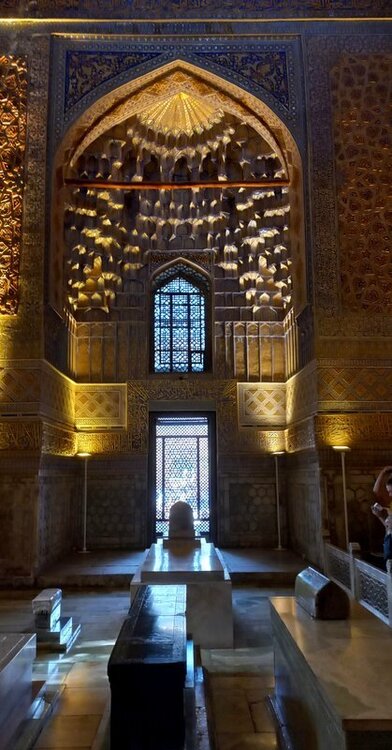

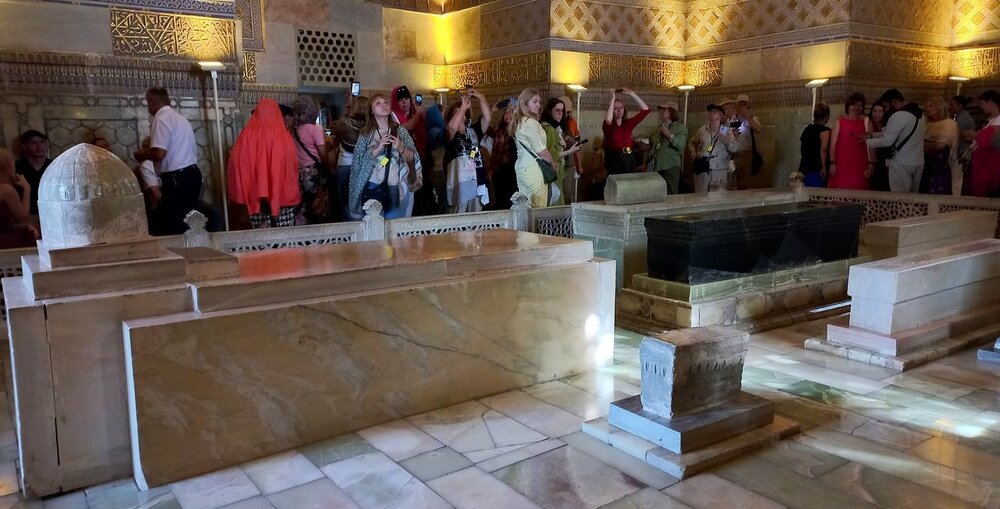

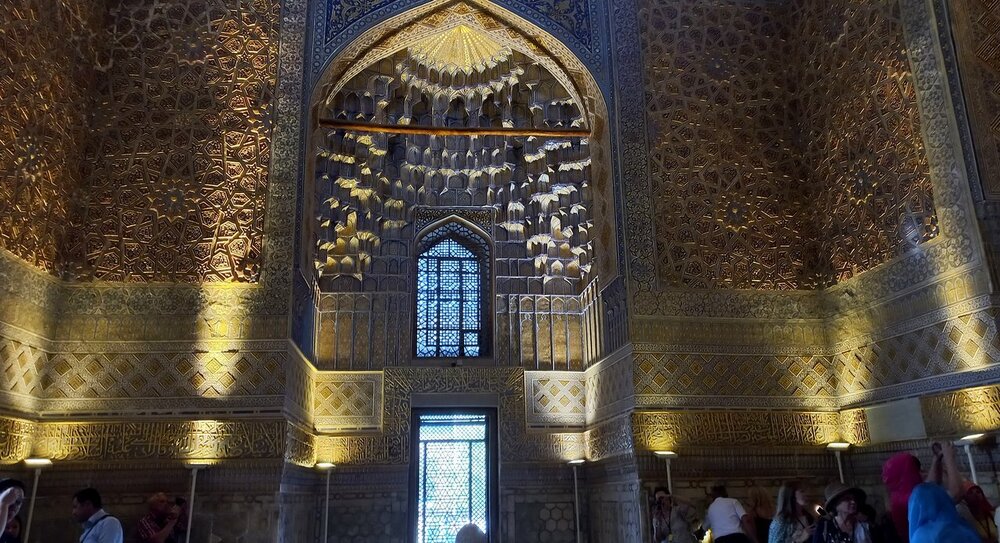

Гур-Эмир В 1403г умер престолонаследник и любимый внук Тимура, и Тимур приказал построить для него мавзолей в Самарканде - Гур-Эмир (гробница эмира). Сам же Тимур хотел быть похороненным в родном городе Шахрисабзе, рядом с которым родился, вырос, любил этот город, заботился о нем. Мавзолей в Шахрисабзе был уже готов, когда Тимур неожиданно скончался в китайском походе зимой 1405 г. Горный перевал по дороге из Самарканда в Шахризабз оказался засыпан снегом и непроходим, поэтому внуком Тимура было принято решение похоронить своего деда в еще недостроенной самаркандской усыпальнице, ставшей потом семейной усыпальницей Тимуридов. Помимо Тимура здесь похоронены два его сына, старший внук и младший - великий ученый и математик, астроном Улугбек, а также наставник Тимура, прямой потомок пророка Мухаммада - Барака, которого Тимур любил и уважал. Гур-Эмир - шедевр персидского зодчества эпохи Тимуридов, сочетание простоты и торжественности. Главным архитектором мавзолея был выходец из иранского города Исфахан — Махмуд Исфахани. Усыпальница Тимуридов послужила прообразом для мавзолея Тадж-Махал в Агре, построенного потомками Тимура, бывшими в своё время правящей династией Северной Индии. Большое видится на расстоянии, поэтому сначала фото из инт-та: А это уже мы заходим на территорию усыпальницы: Внутри мавзолей поражает восточной роскошью. Это - величественное помещение с купольным потолком, напоминающим звездное небо, и свисающей с него огромной золотистой люстрой, с ажурными решетками на арочных окнах. Стены мавзолея облицованы мрамором и серпентином, внизу отделаны ониксом. Их украшают сине-золотая роспись и барельефы. В центре зала, на мраморном полу установлен черный нефритовый кенотаф Железного Хромца в окружении надгробий сыновей, внуков и наставника Бараки. Надгробия в основном зале мавзолея символические. Настоящие - ниже, в крипте, которая считается у мусульман священным местом. В ней под тяжелым сводом потолка находятся подлинные гробы, хранящие забальзамированные останки великого завоевателя, его учителя и потомков. Кажется, это вход в крипту. На него можно только посмотреть: Рядом видна часть неотреставрированной стены: Шерзод рассказывает о чем-то очень интересном: Может, о легендах? Разные зловещие легенды связаны с усыпальницей Тимура. Например, «Дух Тамерлана» — археологическая легенда о том, что Великая Отечественная война началась из-за вскрытия гробницы Тамерлана, выпустившей дух войны. Миф основан на том, что раскопки гробницы Тамерлана начались 16 июня 1941 года в связи с постройкой у мавзолея Гур-Эмир гостиницы «Интурист». Строители гостиницы перекрыли один из арыков и вода затопила склеп. Началось разрушение останков Тимура. В попытках предотвратить гибель захоронения древнего властителя к раскопкам приступила группа учёных под руководством Михаила Герасимова. При вскрытии герметизированного гроба 19 июня 1941 года испарения ароматических веществ заполнили помещение гробницы, что легло в основу легенды о «духе Тамерлана». На дверях мавзолея, представленных в экспозиции Эрмитажа, имеется надпись: Сказал Пророк, да будет над ним мир: счастлив тот, кто откажется от мира раньше, чем мир откажется от него; приготовит себе могилу раньше, чем войдёт в неё; угодит своему Господу раньше, чем свидится с Ним.

-

Большое путешествие по Узбекистану. Ташкент-Самарканд-Бухара-Хива с 14.09.2025

Рядом с пятничной мечетью, как и положено - базар Сиаб. Вот, уж, где мы оторвались. Ароматы - сногосшибательны. Накупили приправ, ароматнейших чаев с травяными, фруктовыми добавками, халвы и сухофруктов. А дальше по расписанию обед. Пока едем к ресторану "Самарканд", Шерзод рассказывает об экономике города: в городе проживает почти 600 тыс чел, есть трамвай, больше 10 ВУЗов, развито машиностроение, выпускают автобусы и грузовики MAN, но завод работает не в полную силу, есть чаеразвесочная фабрика и пивоваренный завод "Пульсар". Недалеко от него Пьяная улица или Пабстрит со множеством пивных баров. Еще есть винодельный завод, но тоже работает не в полную силу. -Почему? -Ну... вот, после развала Союза никак не наладится загрузка, - как-то так объяснил Шерзод. Для нас с Раей полезной оказалась информация о Пабстрит, мы сразу проложили туда маршрут на завтрашний вечер, так как сегодняшний уже был занят. Хоть ресторан и назвался Самарканд, но выглядел он как-то несамаркандово, а напоминал нечто до боли знакомое: Обед опять был очень сытным. Самаркандский плов немного отличался от Ташкентского: В этом зале местные отмечали, наверно, крестины: Вышли оттуда вот такие красивые, яркие, нарядные, довольные женщины: У входа какое-то столпотворение, еле ребенка дали вынести: Ну, а мы дальше - в усыпальницу Тимура.

-

Большое путешествие по Узбекистану. Ташкент-Самарканд-Бухара-Хива с 14.09.2025

О Самарканде, Тимуре и Биби-Ханум Самарканд - второй по величине город Узбекистана. А в советские времена был древнейшим городом СССР. Его возраст 2750 лет, ровесник Рима, Вавилона, Афин. Его называют - Рим Востока. А во времена Рима назывался Мараканд, и был столицей древней страны Согдианы, которая располагалась между Сыр-Дарьей и Аму-Дарьей, где сейчас находятся Таджикистан и Узбекистан. Мараканд переводится, как каменный, богатый город. А кто устоит перед желанием прибрать к рукам такое добро? И первым, кому это удалось, был персидский царь Кир Великий. А в 329 до н.э. сюда пришел Александр Македонский. Жители встретили его сначала, как освободителя от иранских Ахеменидов (Кир, Ахемениды, Македонский услаждают слух, возвращая мыслями в полюбившийся Иран), но поняв, что он такой же завоеватель, как персы, оказали ему сопротивление. Единственное поражение, которое постигло Македонского, была проигранная битва на подступах к Самарканду. Потом Самарканд еще не единожды завоевывали, но город всегда бился до конца, поэтому его еще называют Город Крови. В XIII веке Самарканд был разрушен Чингисханом, что привело к полному запустению древнейшего городища на его территории - Афрасиаба. В Самарканде мы начинаем знакомиться с Тимуром (что переводится, как железо) или Тамерланом. Тамерлан – Хромой Тимур, Железный Хромец. Личность – неоднозначная, но в любом случае сильная, одиозная, яркая, достойная того, чтобы войти в историю человечества, а для нас, обывателей, достойная того, чтобы хотя бы ознакомиться в интернете с биографией его, а не биографией какой-нибудь сомнительной блогерши с утиными губами. Тимур сделал Самарканд столицей своей могучей средневековой империи, а его внук Улугбек – центром наук. Во все столицы всегда вкладывались деньги, столицы должны поражать богатством, величием, блистать, изумлять. Тимур призывал в город лучших зодчих, ремесленников, ученых, поэтов. Несмотря на это, историческая окраска его личности склоняется в сторону Гения Разрушения, а не Гения Созидания. Но до нас еще осталось то, что может изумить и восхитить, так как строилось на века. Первое знакомство с городом – это соборная, или пятничная мечеть Биби-Ханум 14 века, самая большая в Средней Азии и одна из крупнейших в мусульманском мире: Тимур, отправляясь в очередной поход, в Индию, повелел построить к его возвращению новую Джума, т.е пятничную мечеть. Контролировать строительство поручил своей старшей и любимой жене Ханум. Она контролировала, но Тимур побеждал быстрее, чем шла стройка: Дальше красивая легенда, настоянная на восточной мудрости: Когда пришла весть о скором возвращении Тимура домой, Ханум была в гневе. Тогда главный зодчий сказал ей: -Я успею в срок, но за это ты, царица, подаришь мне свой поцелуй. Царица негодовала: - Я подарю тебе любую из рабынь по твоему выбору. Почему ты смотришь только на меня? - ну, и кокетка на наш, современный взгляд, а на их, древний, кто его знает... Посмотри на эти крашеные яйца, они разных цветов и нисколько не похожи друг на друга. Но, если их разбить, разве они чем-нибудь отличаются? Таковы и мы, женщины. Но зодчий настаивал: -Я отвечу тебе: вот два одинаковых бокала. Один из них я наполню прозрачной водой, другой - белым вином. И теперь они так же похожи друг на друга. Но если я притронусь к ним губами, то один обожжет меня словно огнем, а другого я и не почувствую. Такова любовь. Биби-Ханум поняла, что не успевает со стройкой к прибытию повелителя и согласилась. В последний момент она попыталась закрыться ладонью. Но поцелуй зодчего был столь страстен, что проник сквозь руку царицы и оставил след на её щеке Тимур въехал в Самарканд, и от его проницательного взора не укрылась не только новая мечеть, но и след поцелуя на лице жены. Биби-Ханум призналась во всём. Разгневанный повелитель приказал ей: -Забирай с собой, что есть ценного, и уходи! Биби-Ханум приказала слугам поднять Тимура и нести за собой: -Ты - самое ценное, что есть у меня! Правитель простил свою жену, но с тех пор приказал женщинам прятать свою красоту от чужих глаз под паранджой.

-

Большое путешествие по Узбекистану. Ташкент-Самарканд-Бухара-Хива с 14.09.2025

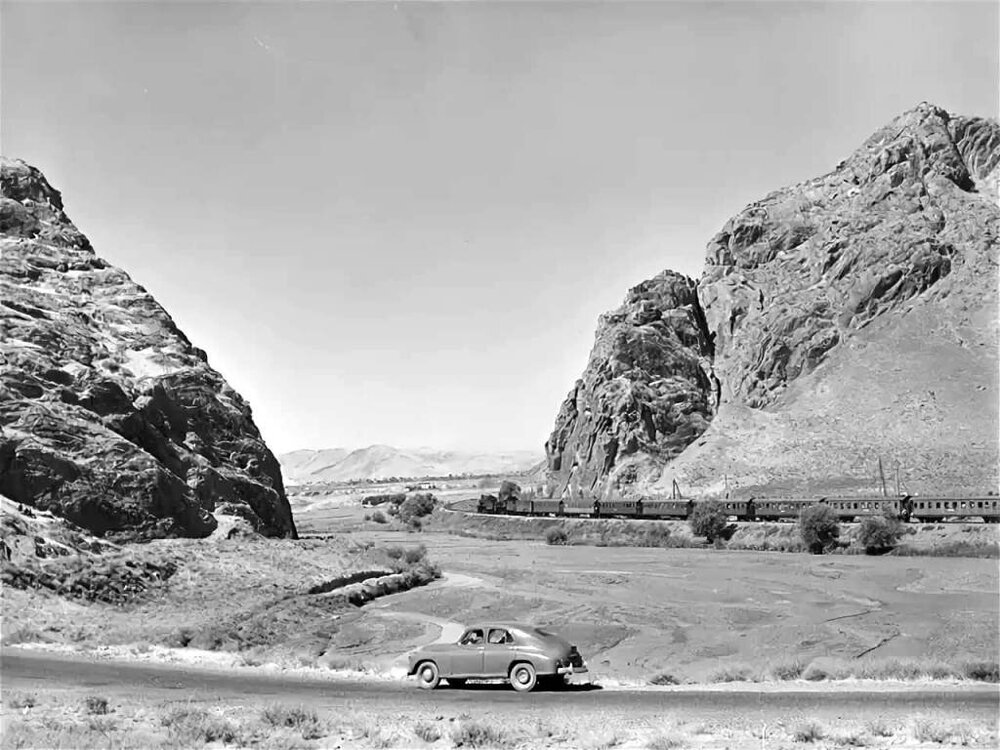

В Самарканд В 7:20 утра на скоростном поезде, который называется, как и наш ташкентский отель "Афросиаб" (в Самарканде раскроется тайна красивого названия) едем в Самарканд. Вокзал, как и аэропорт, тоже недалеко от отеля: Время в пути 2.5 часа. Поезд комфортный, быстрый, вроде всего 1 остановка была (или две?): фото локомотива из инт-та: Пейзаж за окном довольно унылый, солончаковый. Только немного местами оживляется горами, то отступающими, то подбирающимися к дороге: Пересекли Сыр-Дарью, которая здесь еще достаточно полноводна, но потом не доходит до Арала, а растворяется в пустыне. А еще проехали через Тамерлановы ворота, но сфотографировать не успели. Эти ворота - наиболее узкая часть ущелья реки Санзар недалеко от Самарканда, через которые проходит автомобильная и железная дороги. Существует красивая легенда: " почти 700 лет назад Тамерлан со своей 200 000 армией подошел к ущелью между хребтами Мальгузара и Нуратау. И остановился, поняв, что войску не пройти - слишком узок был переход. И тогда приказал Тамерлан расширить ущелье. Воины, как муравьи, работали день и ночь, разрушая скалистую породу, вывозя камни. Работа спорилась, ущелье расширялось, пока не уткнулись они в огромную глыбу. Ничем не могли воины разрушить огромный камень. Тогда Тамерлан призвал своего колдуна, требуя силой духа разбить камень. Тот посоветовал привезти из аула пастуха, который обладал неимоверными способностями. И пастух, действительно, взглядом разбил этот камень, расчленив его трещиной. Дальше было уже делом техники - проход был расчищен. Так появились ворота между двумя горными хребтами "Тамерлановы ворота". На скале есть две древние таблички, на которых написано: 1425 год. «С помощью Господа Бога, великий султан, покоритель царей и народов, тень Божья на земле, опора постановлений сунны и закона Божеского, государь, вспомоществующий вере, Улугбек–Гурган (да продлит Бог время его царствования и правления) предпринял поход в страну джетов и монголов и от того народа возвратился в эти страны невредимым, в 828 новолунном году». 1571 год. «Да ведают проходящие пустыню и путешествующие по пристанищам на суше и воде, что в 979 году происходило сражение между отрядом вместилища халифата, тени Всевышнего, великого хана Абдулла–хана, сына Искандер–хана, в 30 000 человек боевого народа, и отрядом Дервиш–хана и Баба–хана и прочих сыновей. Сказанного отряда было всего: родичей султанов до 50 000 человек и служащих людей до 400 000 из Туркестана, Ташкента, Ферганы и Дешт–и–кипчака. Отряд счастливого обладателя звезд одержал победу. Победив упомянутых султанов, он из того войска предал стольких смерти, что от убитых в сражении и в плену в течение одного месяца в реке Джизакской на поверхности текла кровь. Да будет это известно» - во втором случае речь про того самого Абдулла-хана II из династии Шейбадиндов, который построил в отвоёванном у местных феодалов Ташкенте медресе Кукельдаш близ Чорсу. Была когда-то ещё и третья надпись: «Николай II в 1895 году повелел: «Быть железной дороге!». В 1898 году исполнено.» - только не на скале, а на бронзовой табличке, не пережившей революцию. Ну, и вся остальная доступная поверхность ворот знатно отвандалена надписями типа "Подумаешь, Тамерлан с войском, главное, Киса и Ося были тут тоже". Выходим на вокзале Самарканда: Наш автобус уехал в Самарканд еще с вечера и сейчас нас встречает.

-

Большое путешествие по Узбекистану. Ташкент-Самарканд-Бухара-Хива с 14.09.2025