9-ти часовой ночной переезд из Навои в Хиву прошёл без приключений. При подъезде к Ургенчу, что в получасе езды от Хивы, обратил внимание на тянущиеся на многие километры хлопковые поля. Сказывается близость Амударьи, преобразовавшая, наряду с Сырдарьёй, безжизненную пустыню в настоящий оазис. Оставив багаж в камере хранения, около восьми часов утра я был готов к "покорению" древней Хивы.

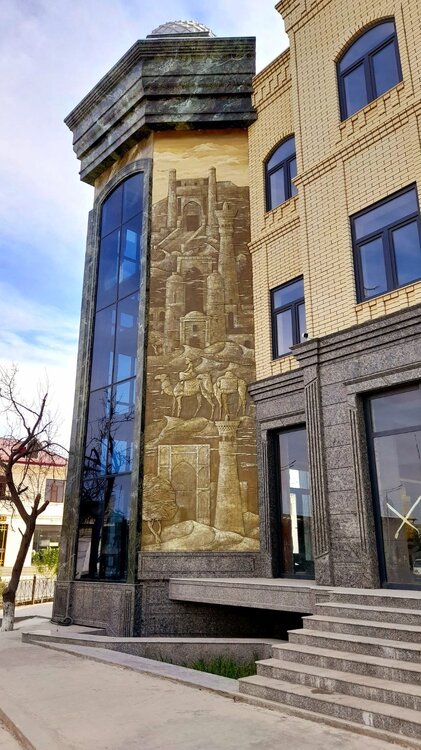

Путь от вокзала до ворот восточных ворот Ичан-Калы мне предстояло пройти более километра по прямой улице Палвана Кори в окружении недавно построенных отелей.

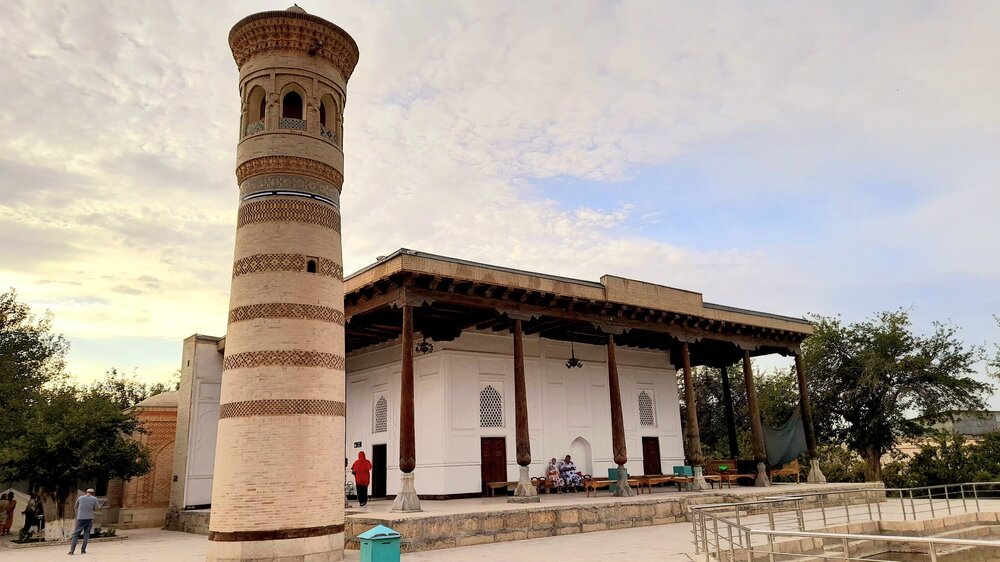

Слева от меня мавзолей Абдал-Бобо.

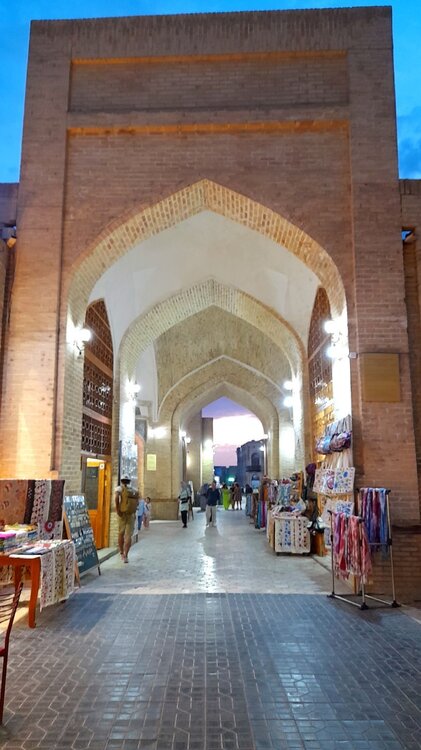

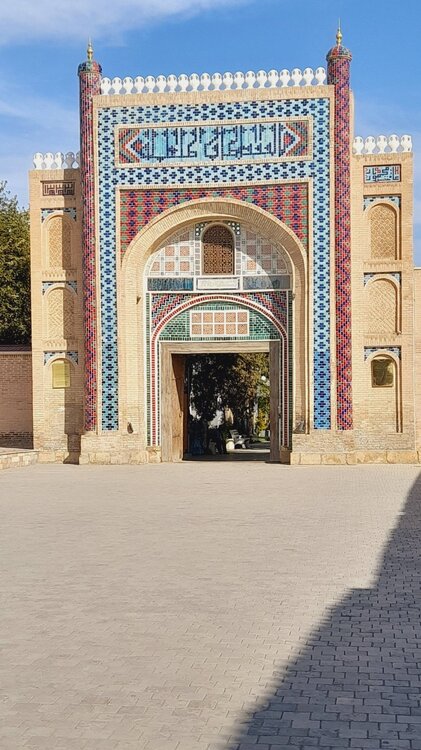

И вот я у восточных ворот Палван-дарваза крепости Ичан-Кала. История этих ворот берёт начало в 1804-06 годах. Несмотря на наличие турникетов, вход в крепость через ворота - свободный. До встречи с моей группой, которая подойдёт к противоположным, западным воротам, у меня есть 45-50 минут.

За это время я пройду недалёкий, 400-метровый путь насквозь крепости, останавливаясь около особенно заинтересовавшим меня объектам.

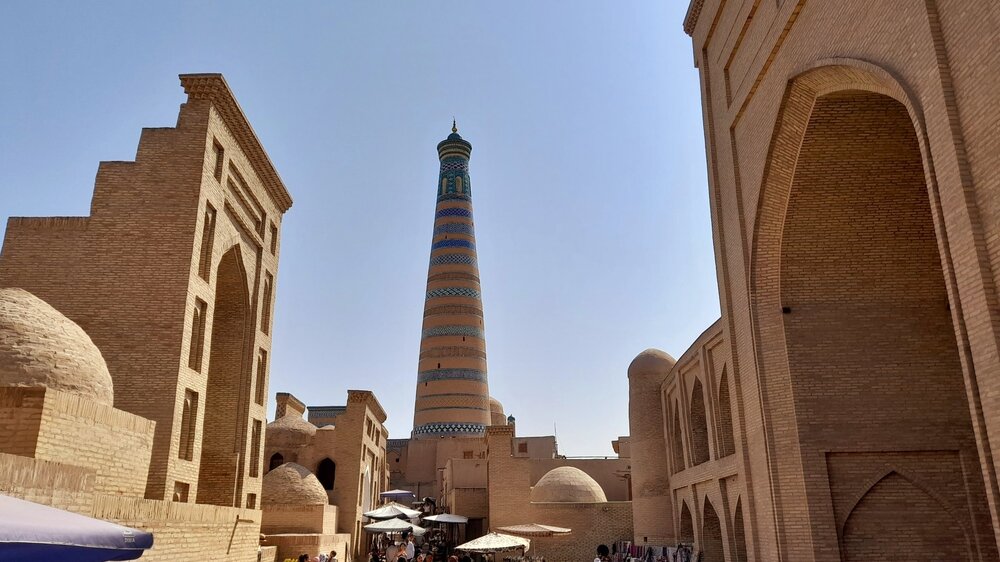

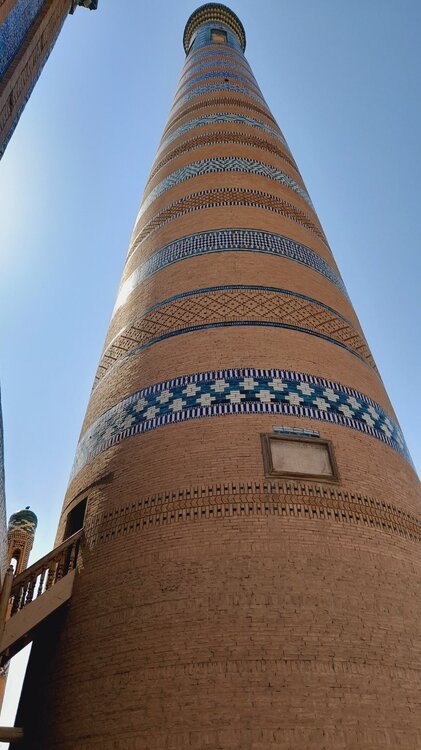

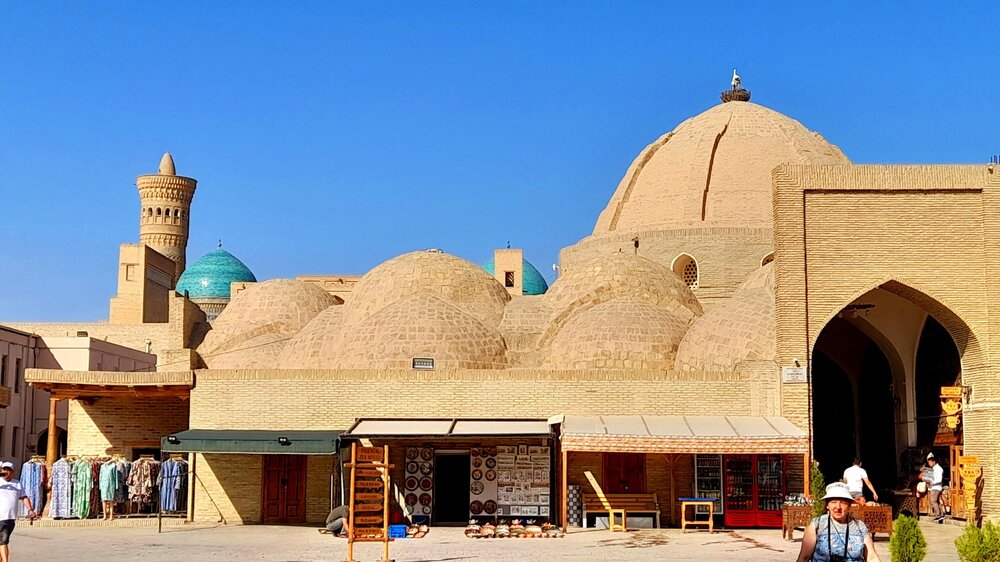

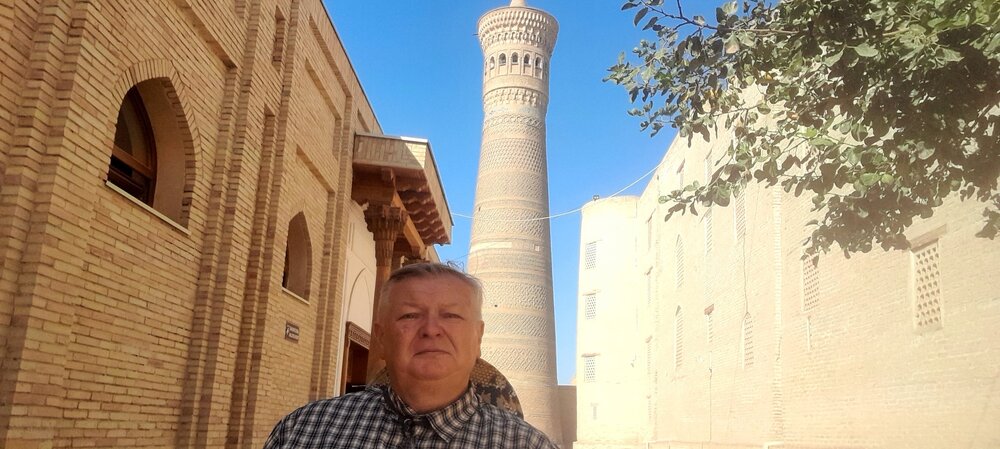

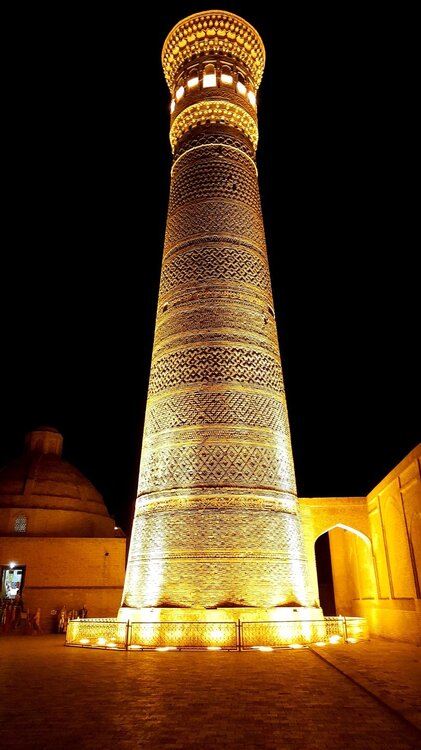

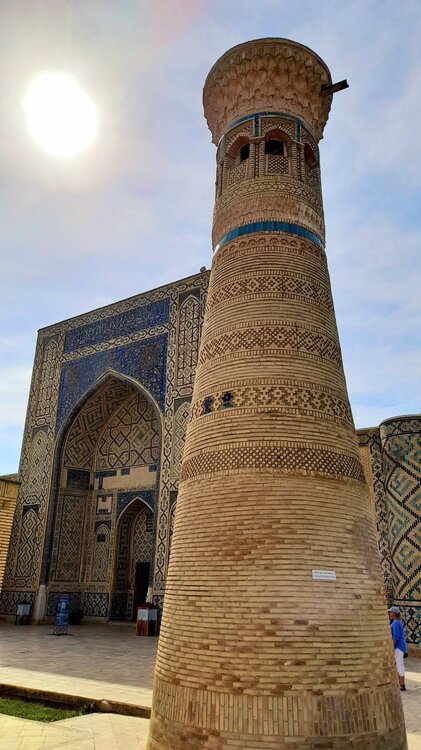

Прохожу мимо необычно большого в диаметре, голубого минарета Кальта-минара и медресе Мухаммеда Амин-хана. Конечно же я сюда ещё вернусь вместе с группой.

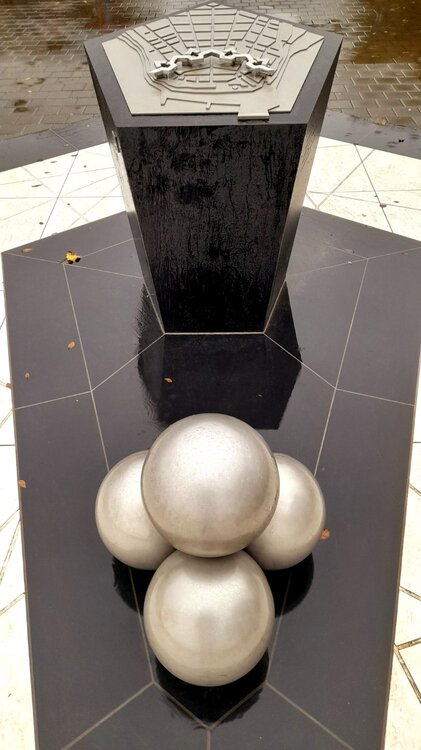

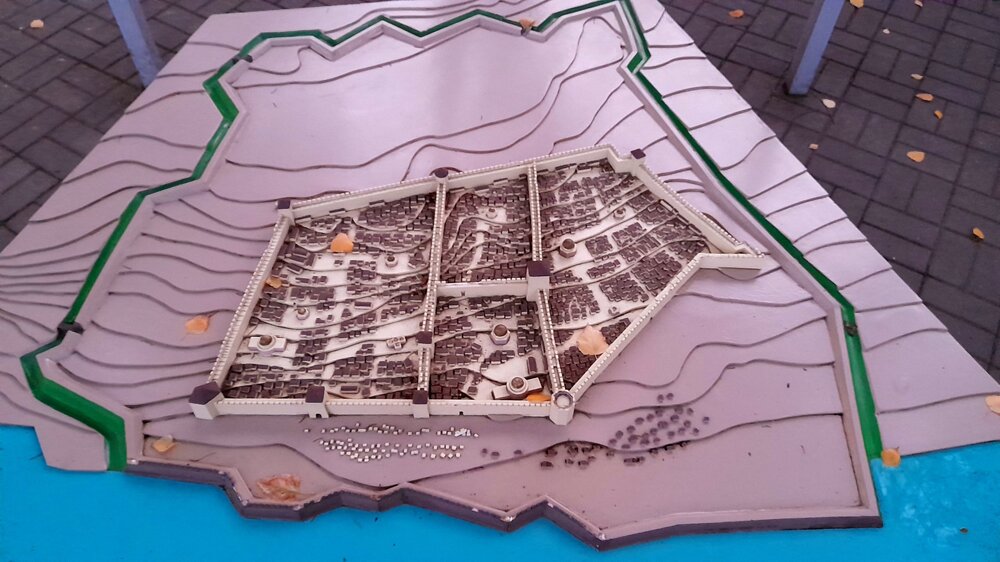

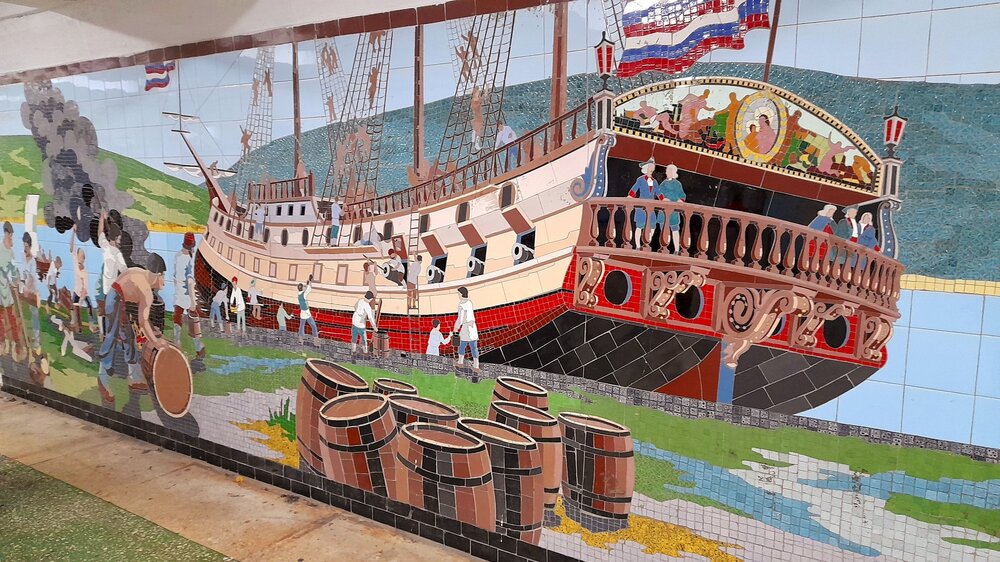

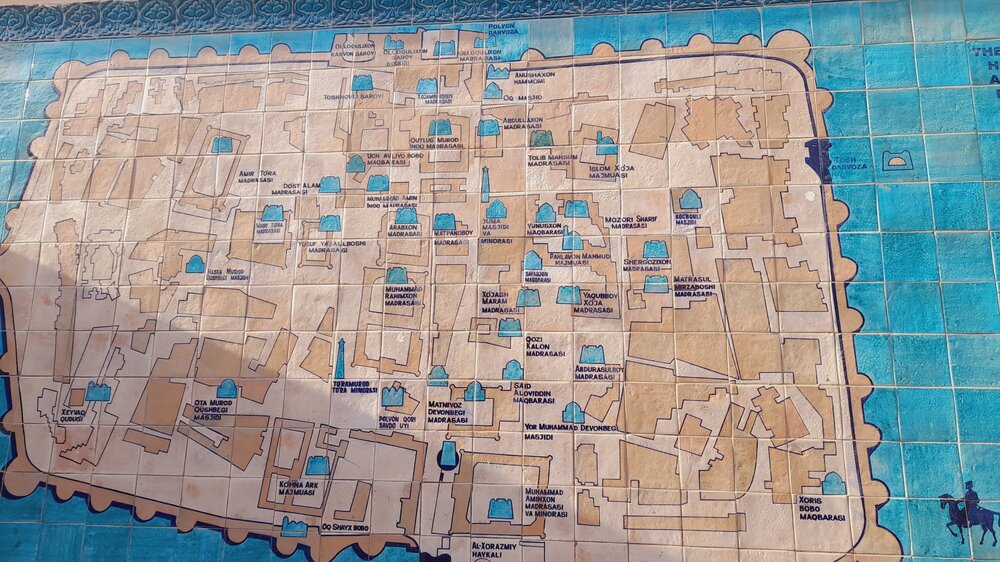

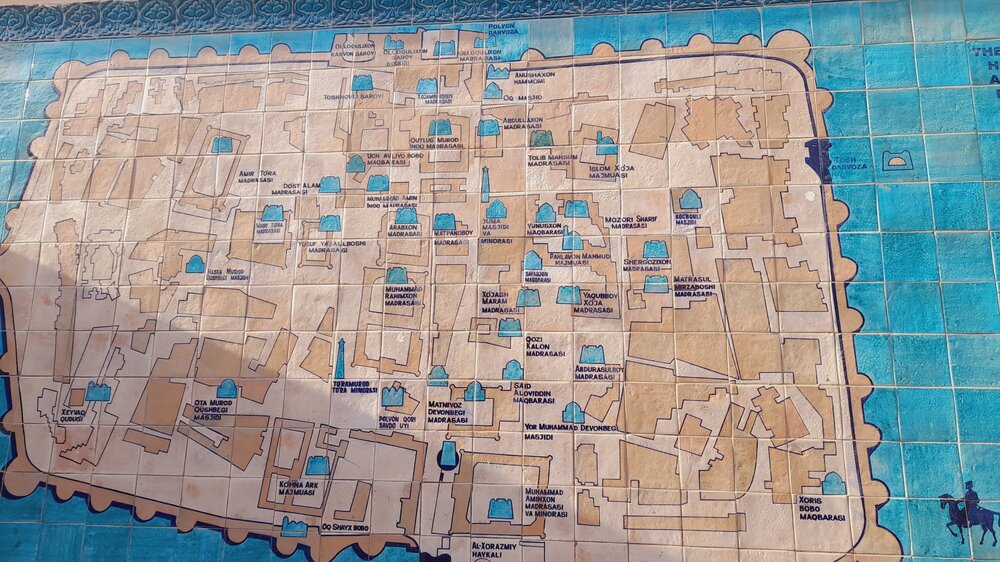

Поразила меня и карта крепости Ичан-Кала, выполненная на плитке.

И вот я уже выхожу из крепости через западные ворота Ата-Дарваза.

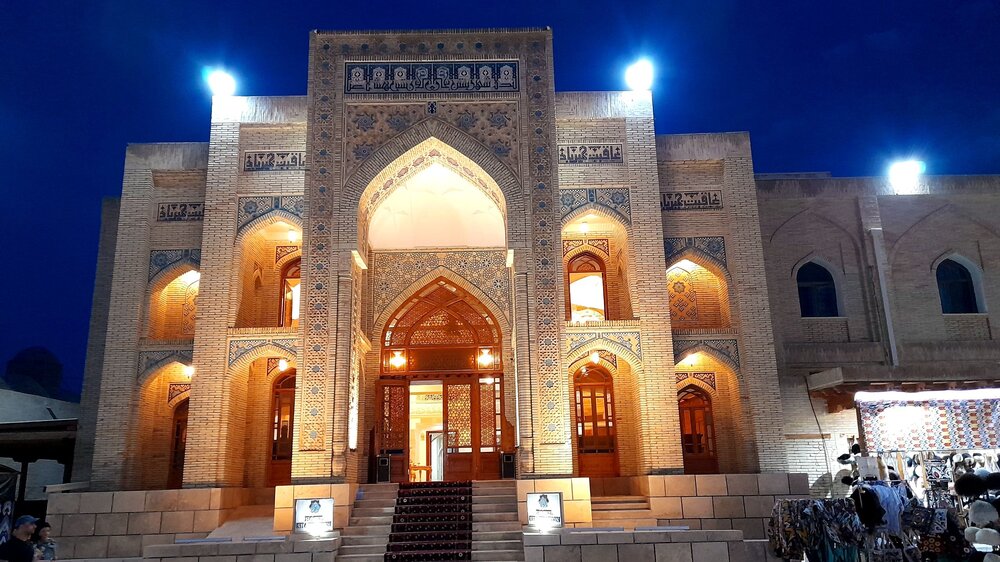

Именно эти ворота являются главными для входа на территорию Ичан-Калы. Ата-Дарваза дошла до нас практически в первозданном виде. В эпоху хивинских ханов в них располагались лавки менял, а сейчас - билетные кассы (для посещения её достопримечательностей). Нахожу возможность немного подкрепиться в одной из частных лавочек и наконец встречаю свою группу с прекрасным гидом Махмудом и своей группой, с которой расстался накануне.

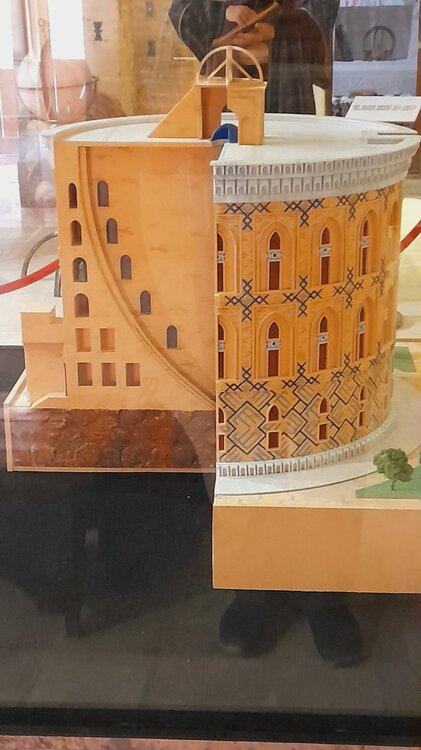

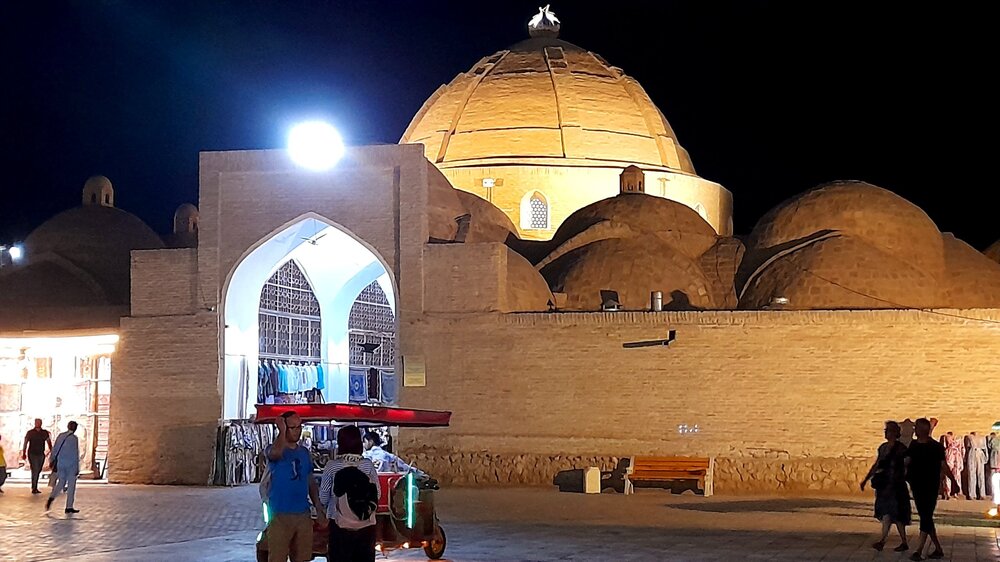

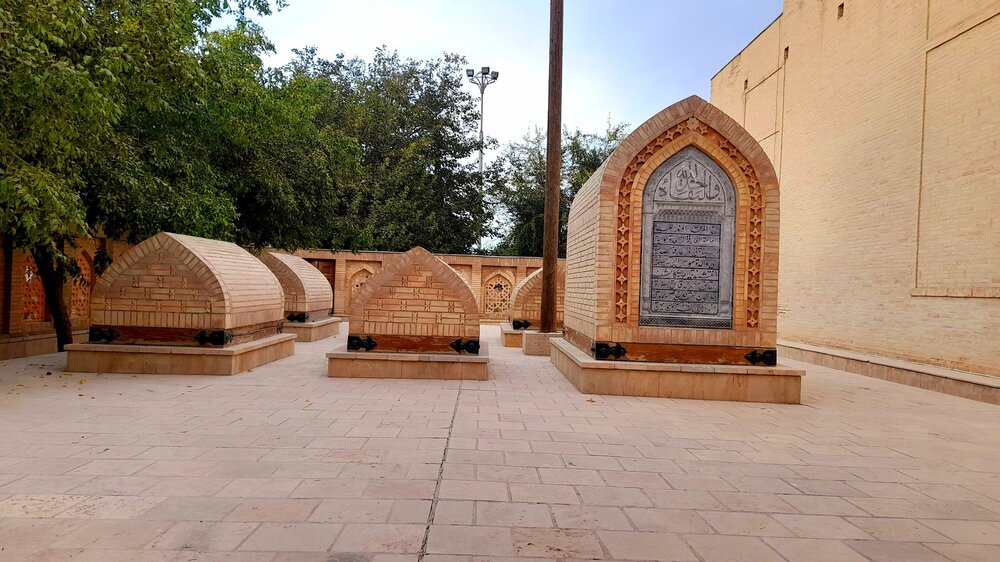

Немного истории. У древнего Хорезма было несколько столиц. Последней из них в 1598 году стала Хива, когда Амударья, изменив русло, оставило без воды прежнюю столицу Гургандж. Но Хива была большим городом задолго до этого. По легенде, её основал Сим - один из сыновей библейского Ноя, построившего возле колодца в пустыне крепость в виде корабля. Эта форма по прежнему видна в очертании Ичан-Калы - внутреннего города, окруженного монументальной стеной, длиной 2250 метров. Нынешние стены возведены на древнем основании и имеют 6 метров толщины и 10 метров в высоту с округлыми оборонительными башнями через каждые 30 метров.

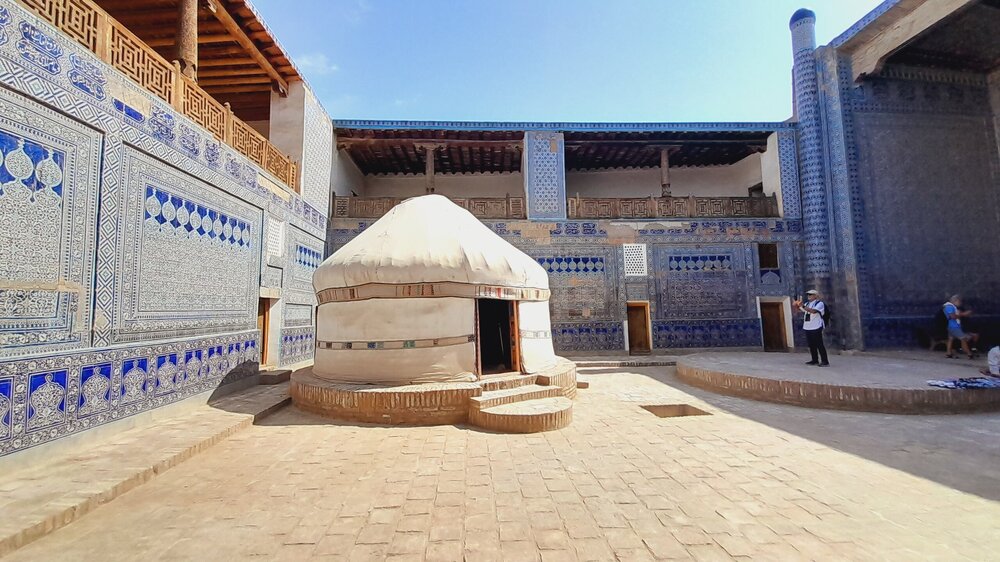

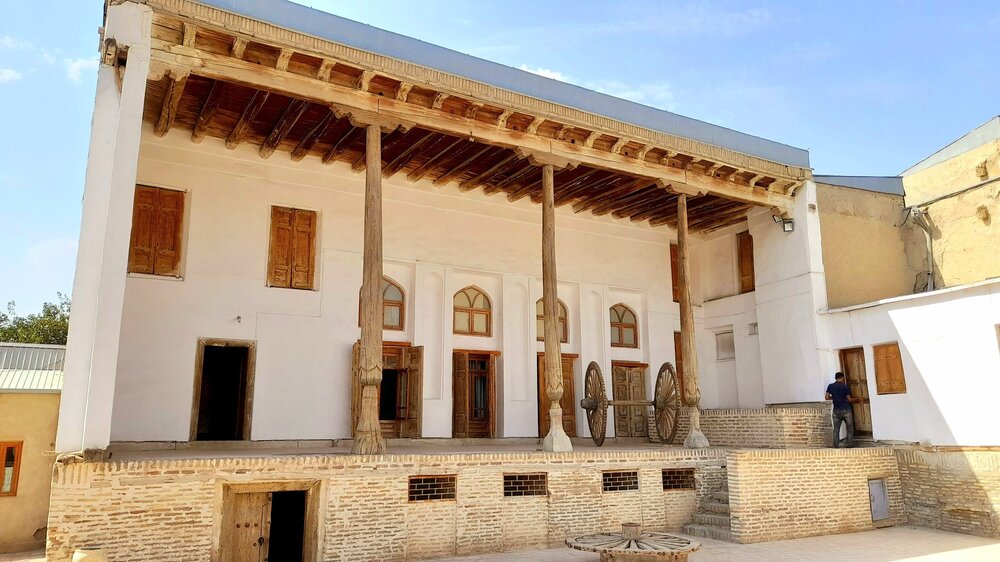

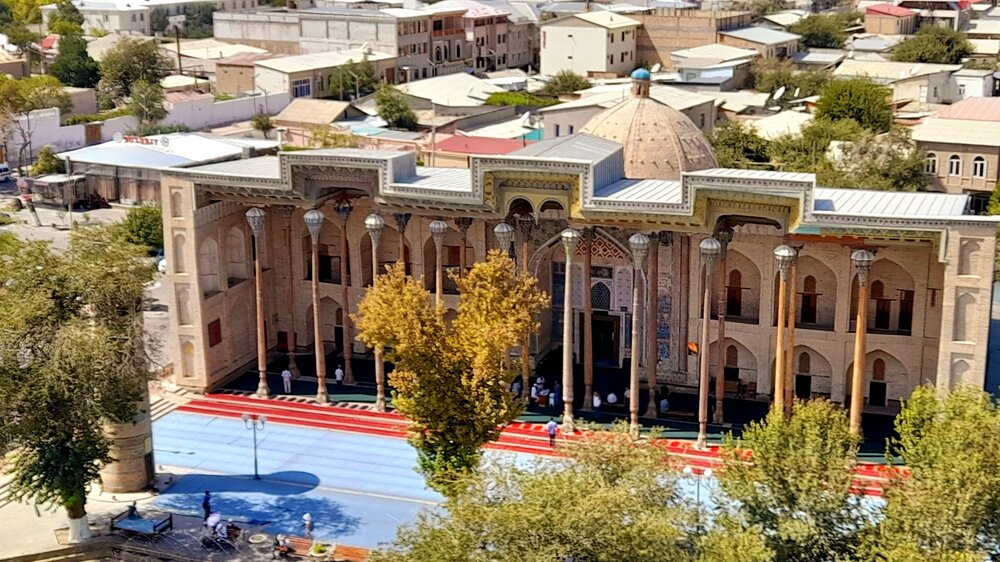

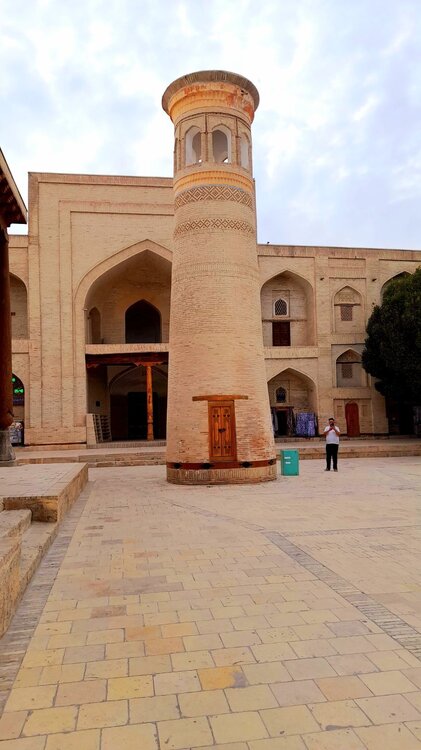

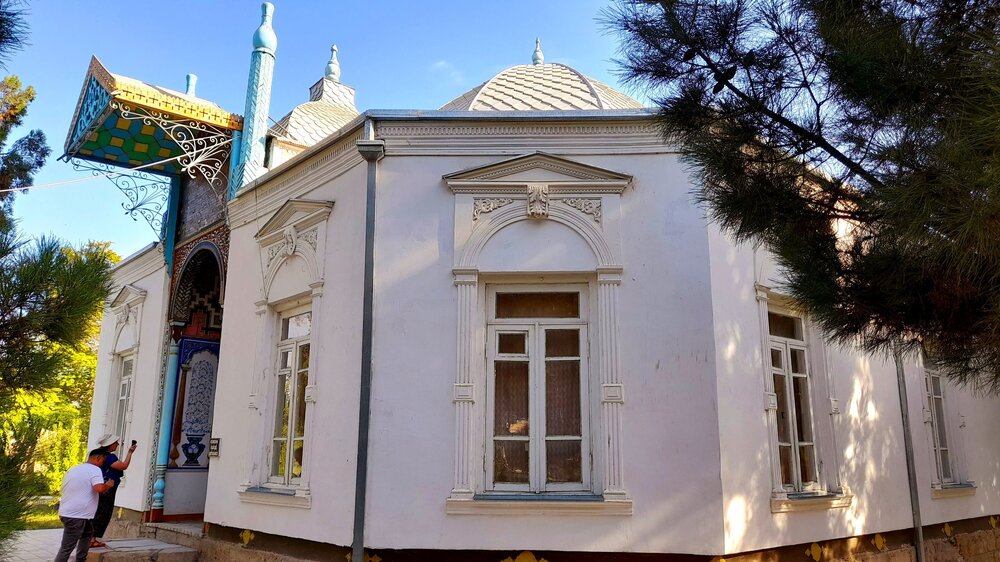

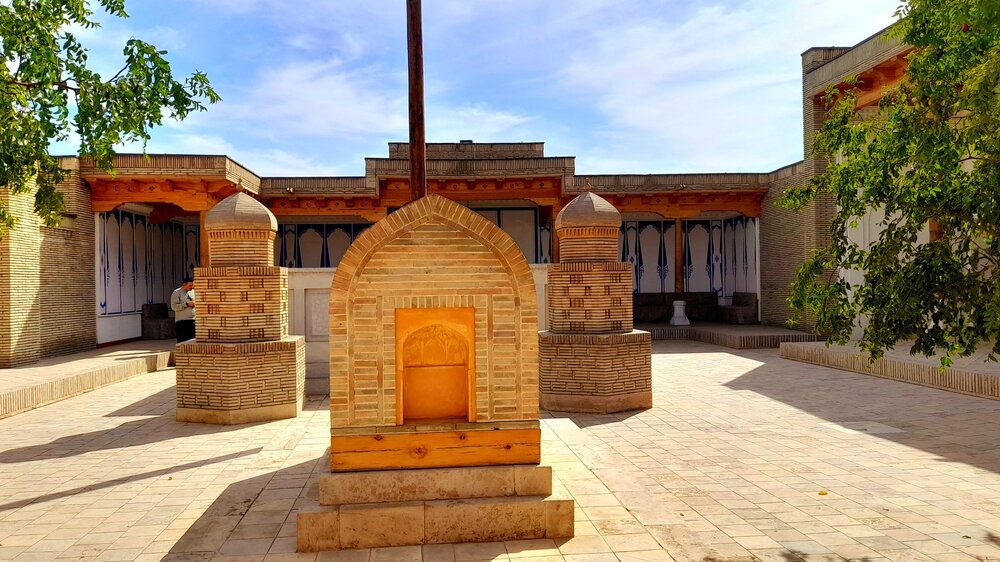

Начинаем с дворца Куня - Арк ("Старая цитадель"), больше похожего на крепость, примыкающей к западной стене Ичан-Калы. Построен он был в 1686 году при Аранг-хане, но в середине XVIII века был уничтожен персидской армией. Восстановление пришлось на 1804-06 годы при хане Эльгузаре.

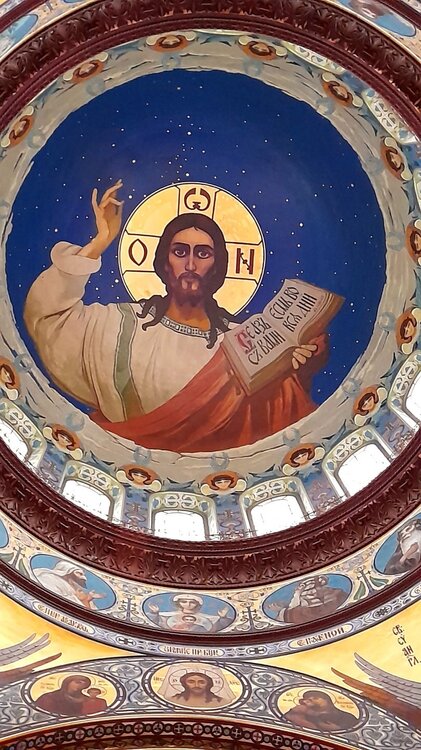

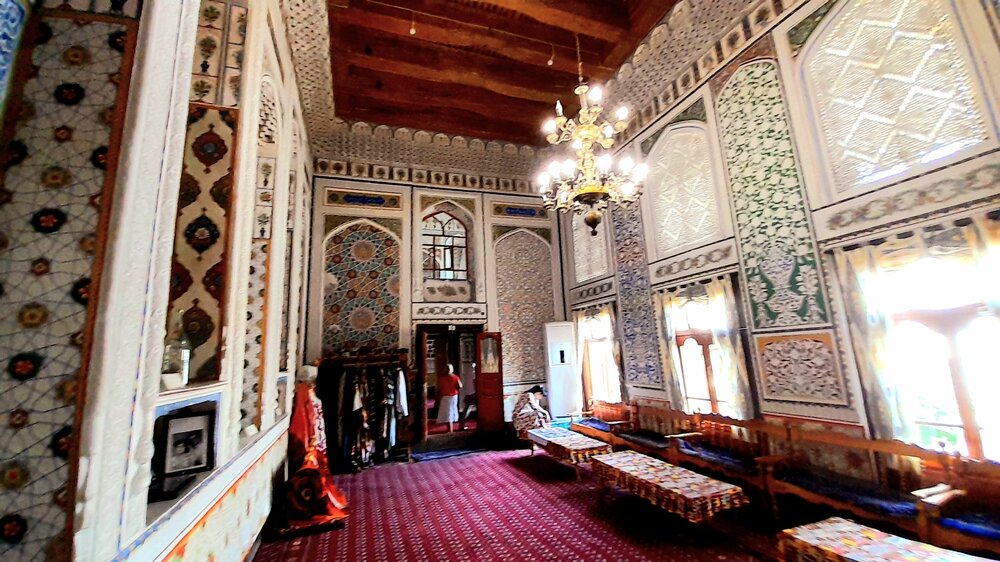

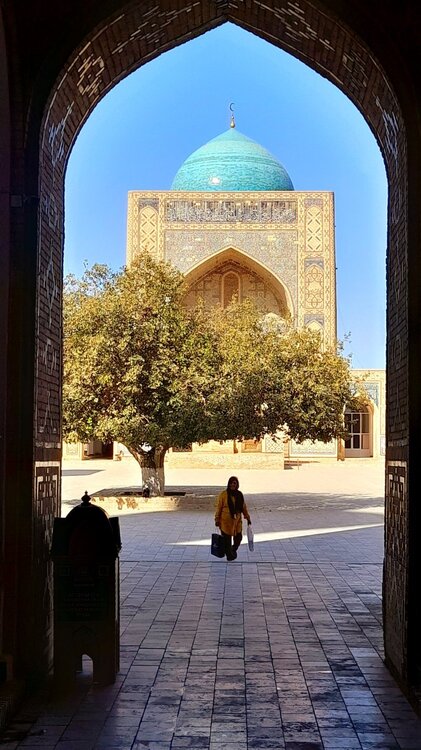

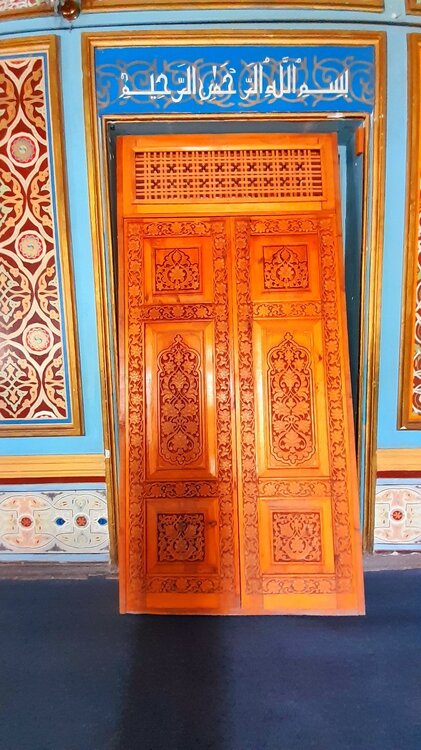

Из дворцовых строений Куня -Арка сохранилась летняя мечеть с айваном, сплошь покрытым небесно-голубой майоликой.

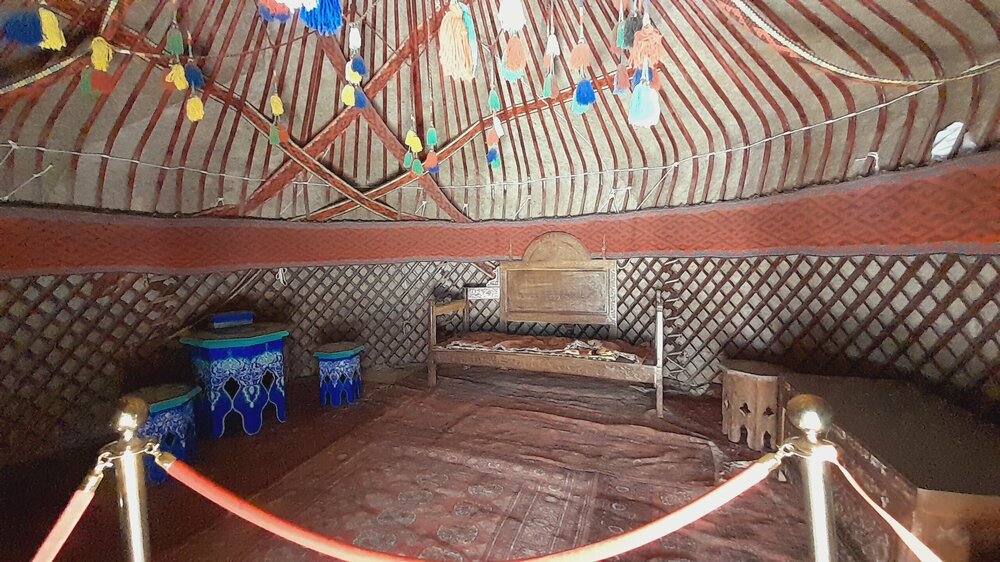

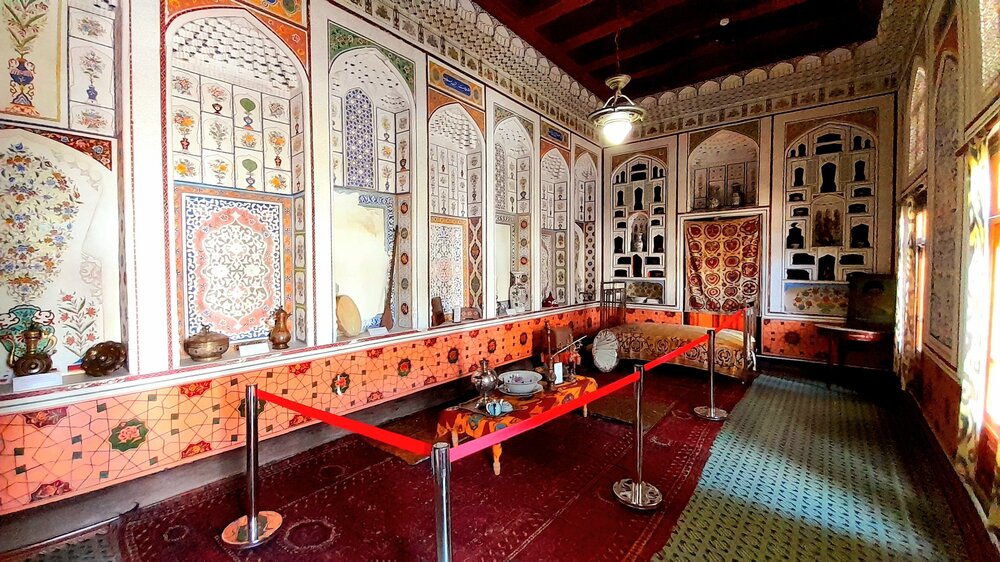

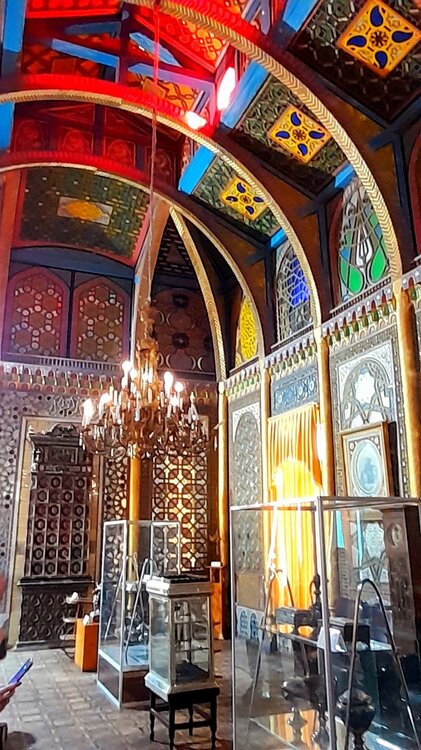

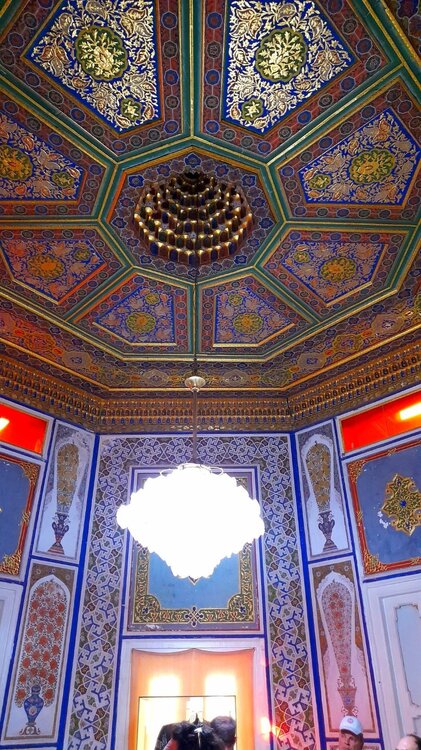

Заходим в тронный зал. Здесь находилась приёмная хивинского хана .

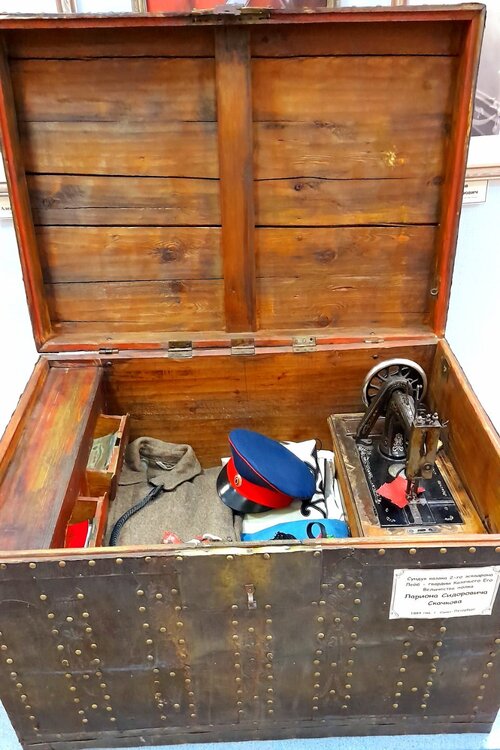

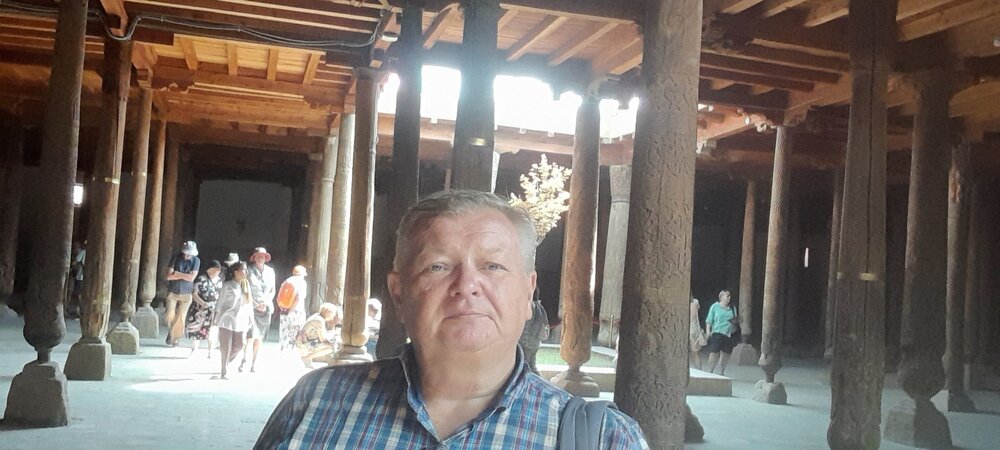

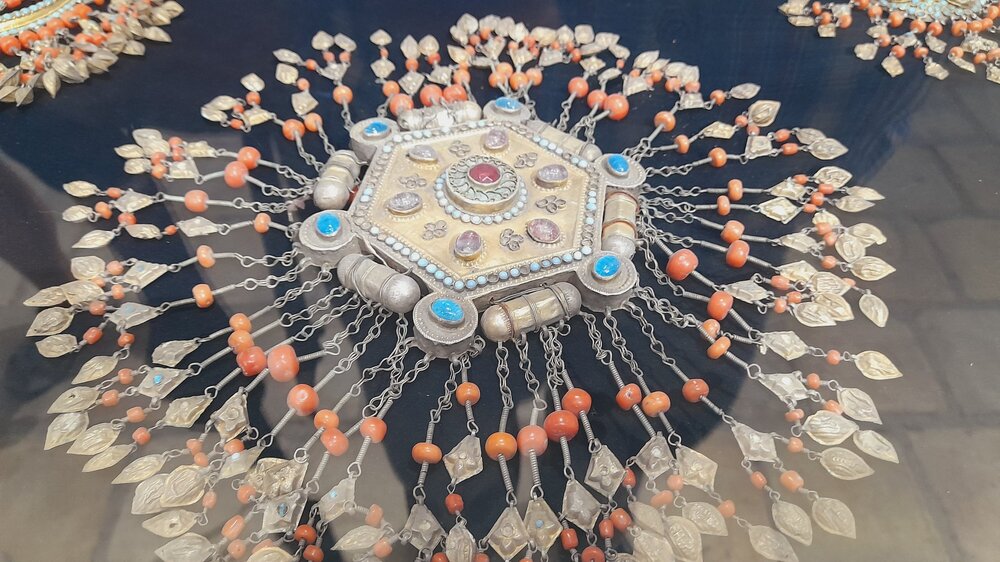

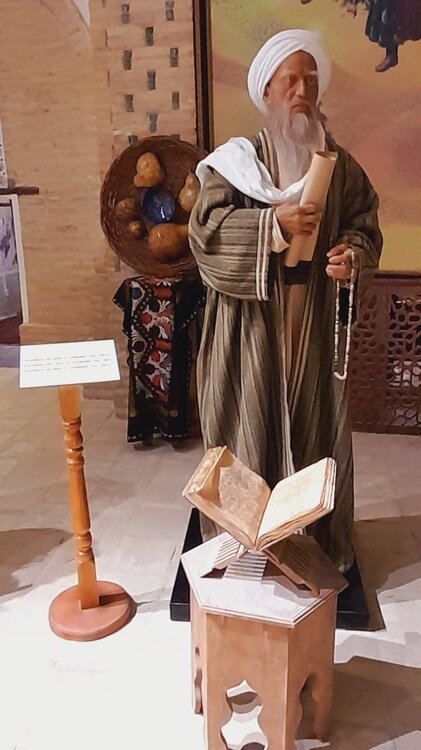

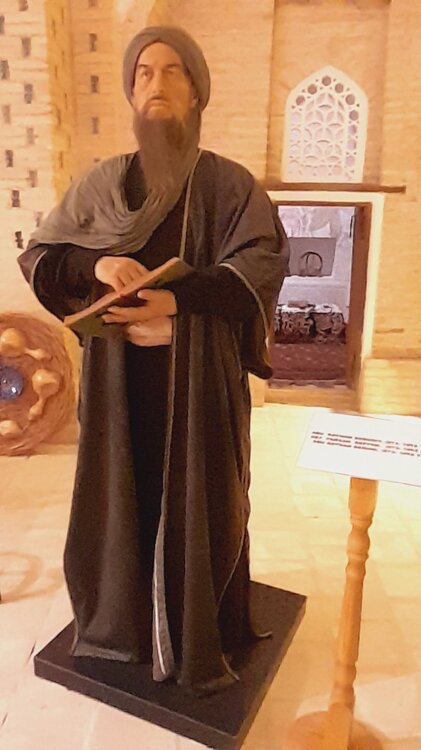

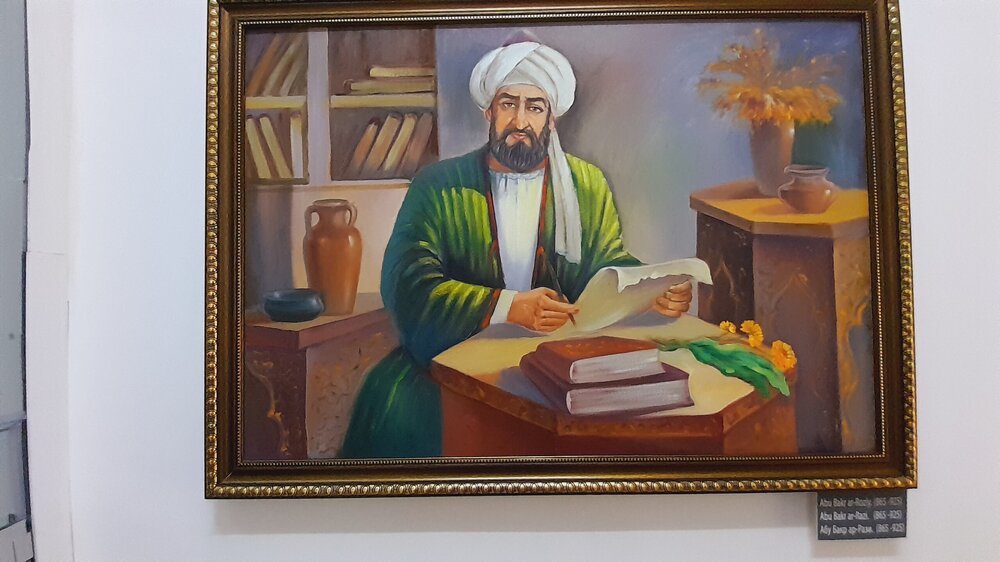

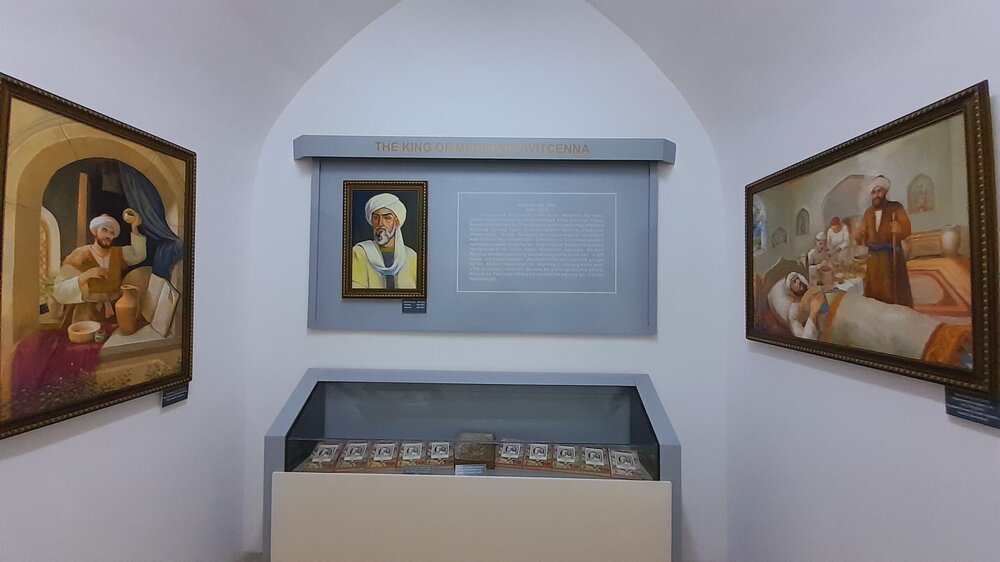

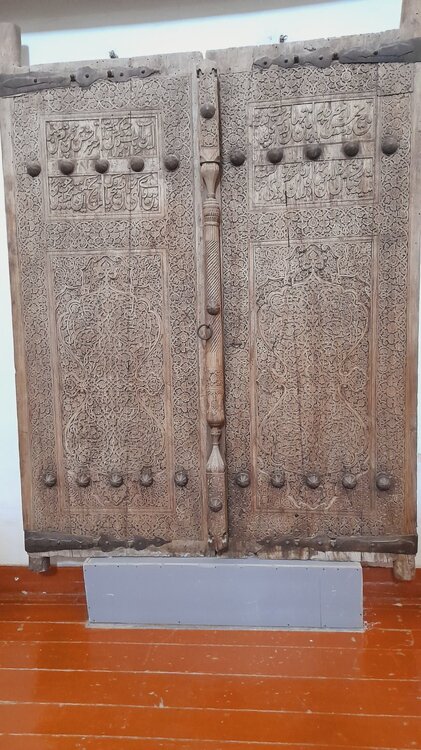

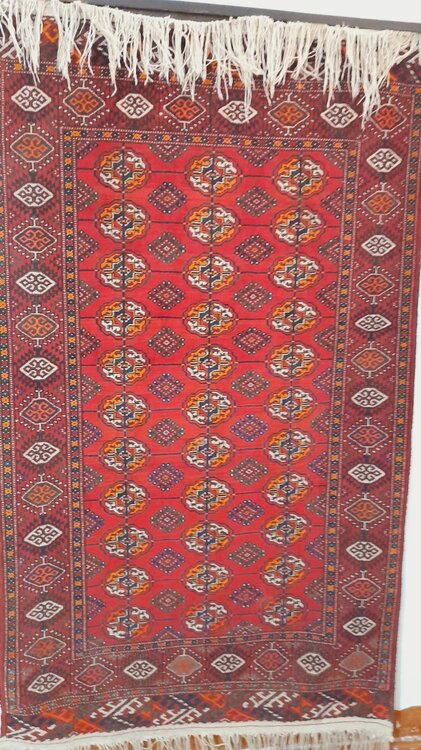

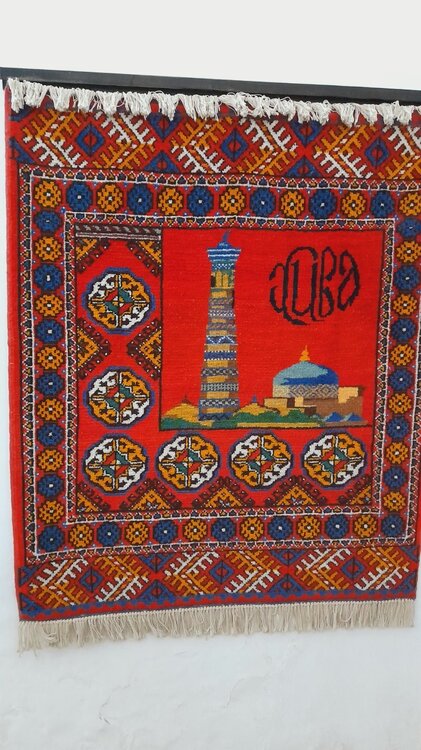

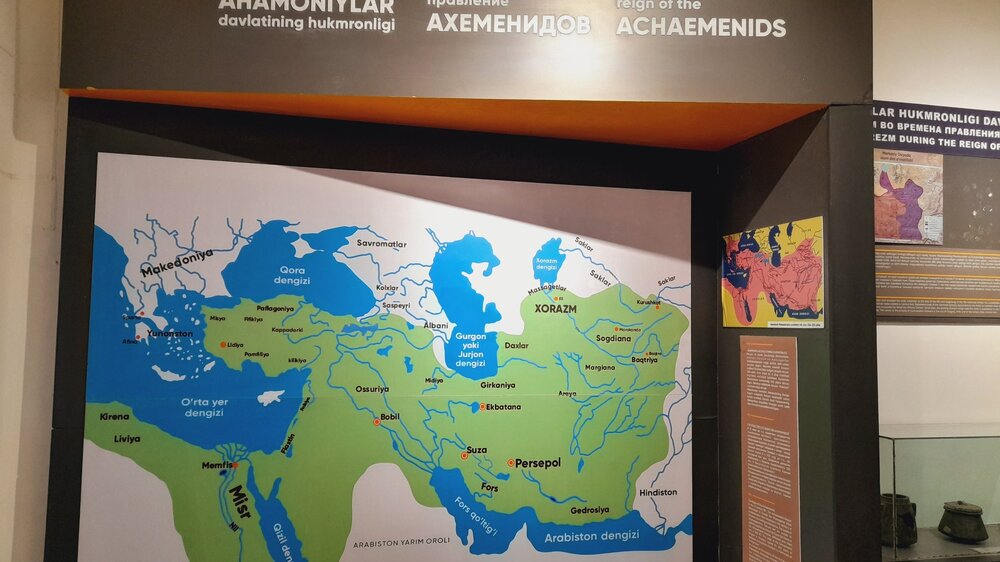

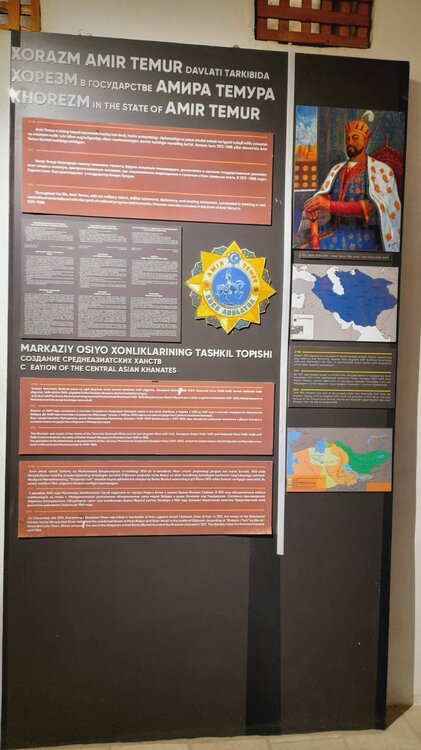

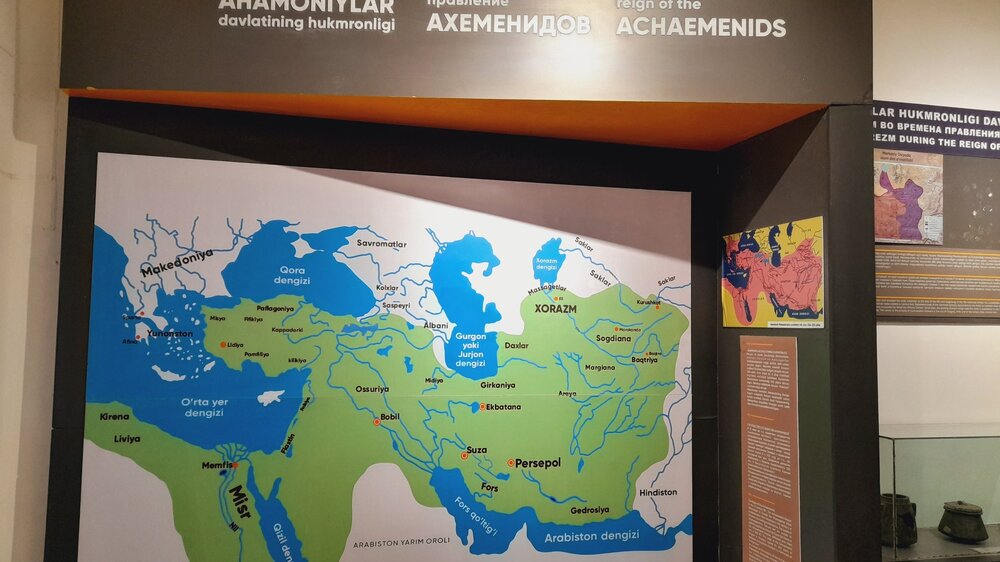

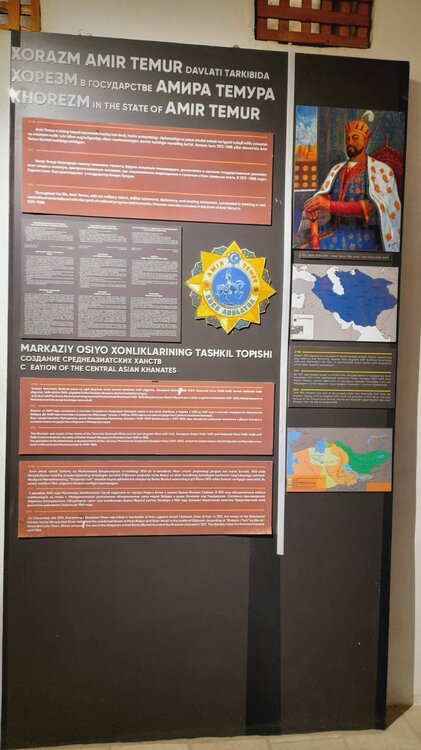

Переходим в находящийся во дворце Музей древнего Хорезма.

Поднимаемся на бастион Ак-Шейх-бобо. Отсюда открываются впечатляющие виды на Хиву и внутренние дворы дворца. Так напротив находится медресе Мухаммада Рахим-хана II

А справа минарет кальта-Минар и медресе Мухаммада Амин-хана.

впечатляет и западная крепостная стена Ичан-Калы.

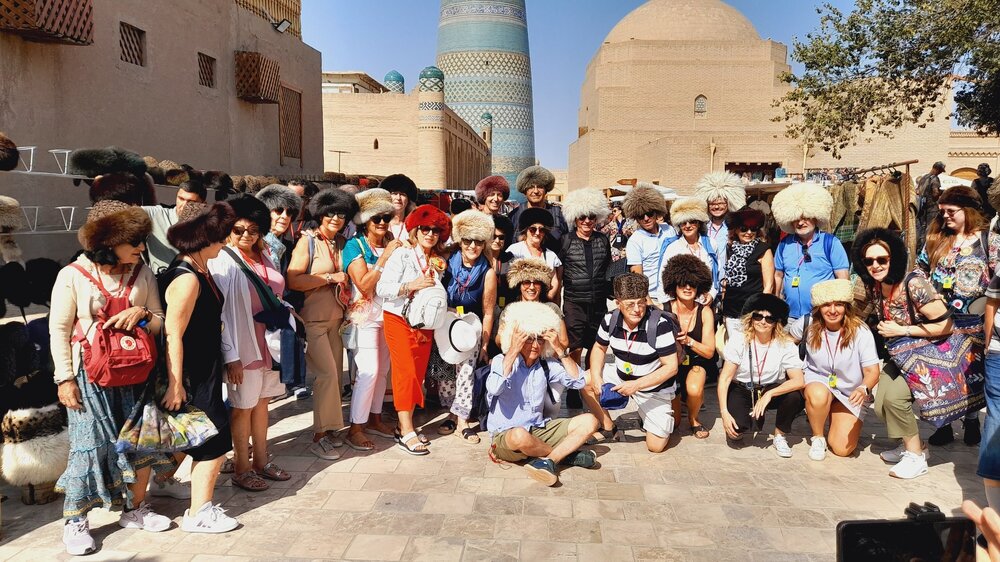

Делаем фотографии на память (из-за сильного ветра, мои фото получились плохо).

Спускаемся вниз во двор приёмов с таким же великолепным айваном

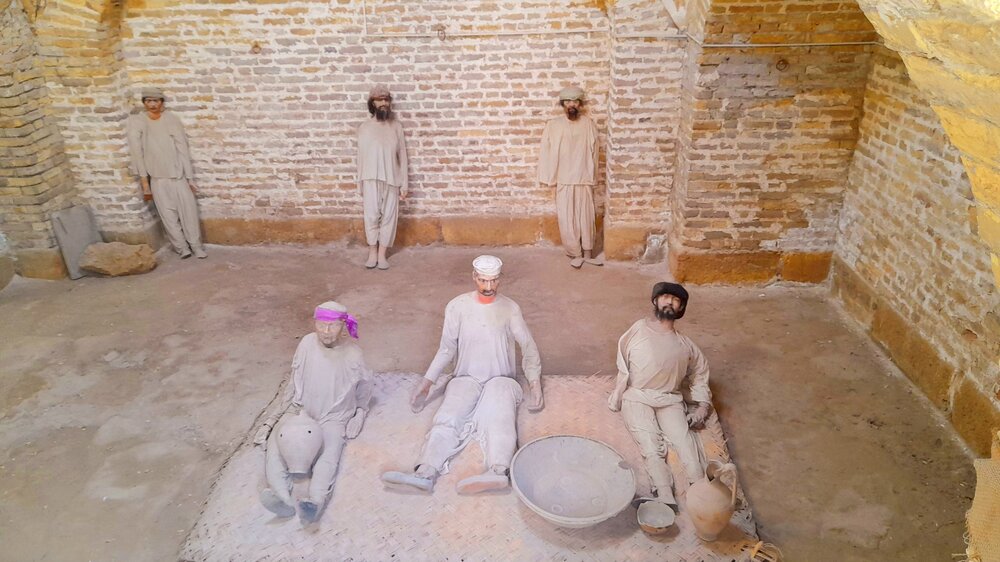

Еще немного музея древнего Хорезма. Так выглядел монетный двор в правление мухаммед рахимхана I в 1811 году: чеканились золотые монеты (тилля), серебряные монеты (таньга), медные монеты (карапулы).

А это уже действующие сейчас купюры Узбекистана. Видим огромное число нулей. Для перевода на российские деньги надо убрать последние два нуля и ещё 15-20% от остатка.

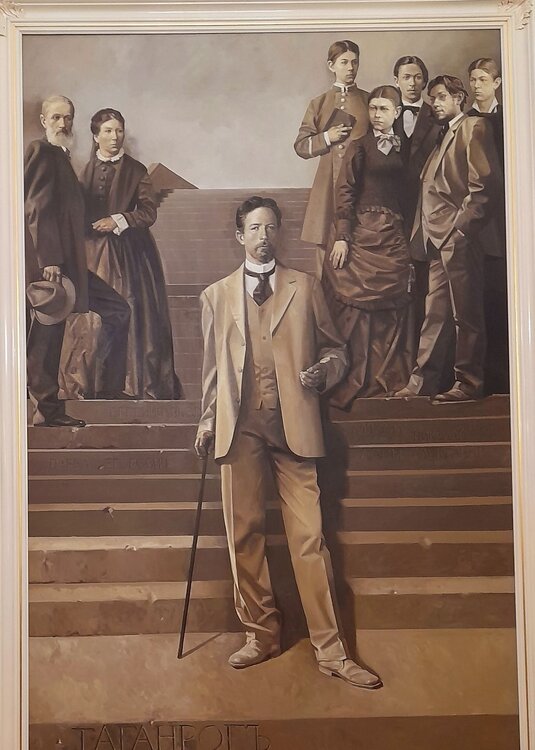

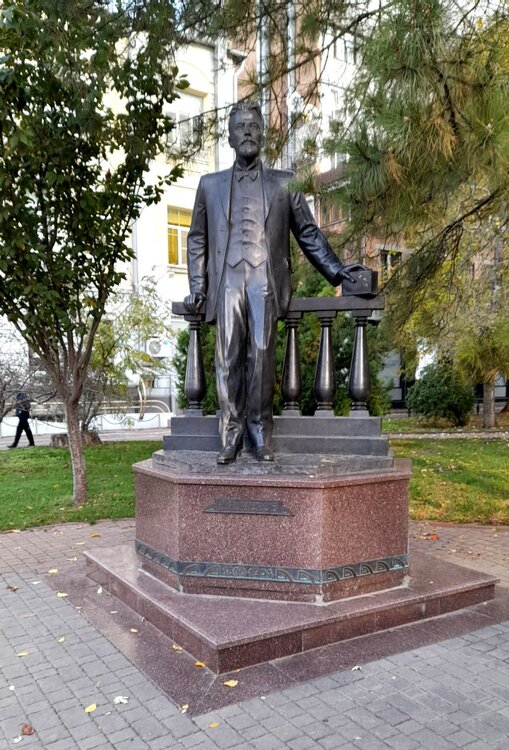

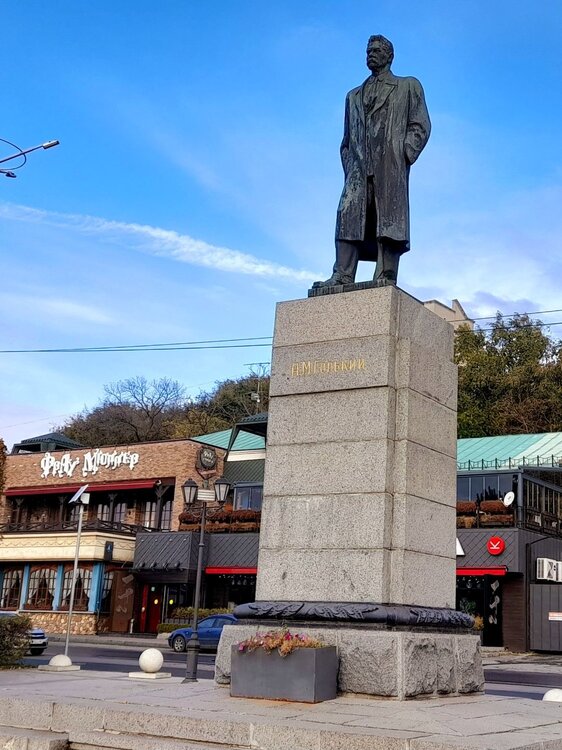

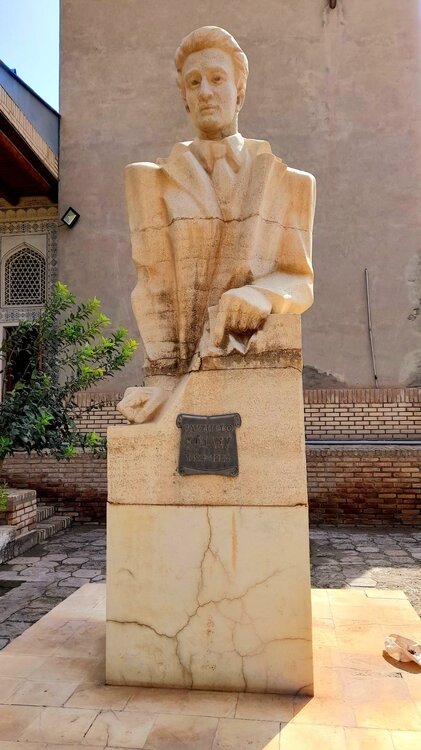

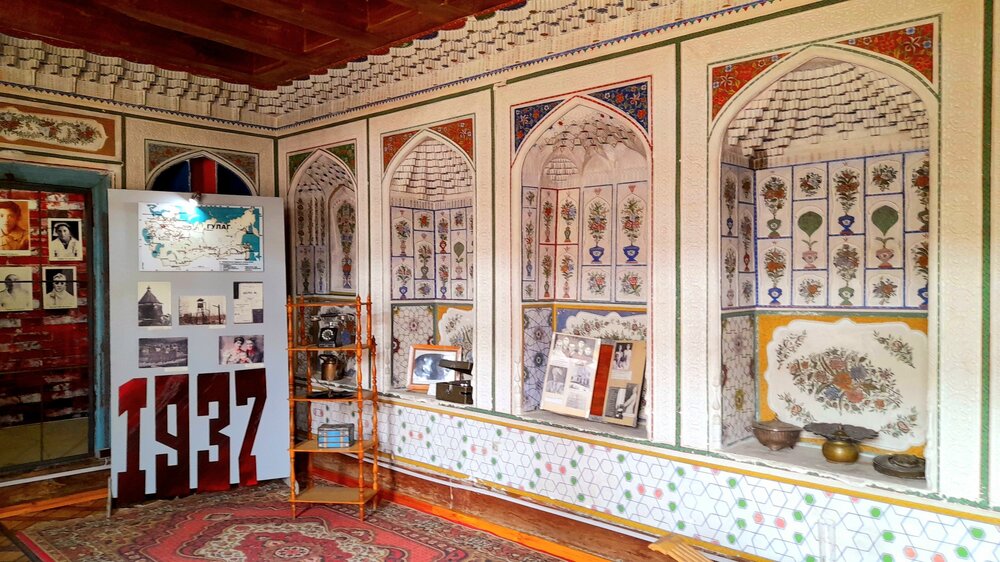

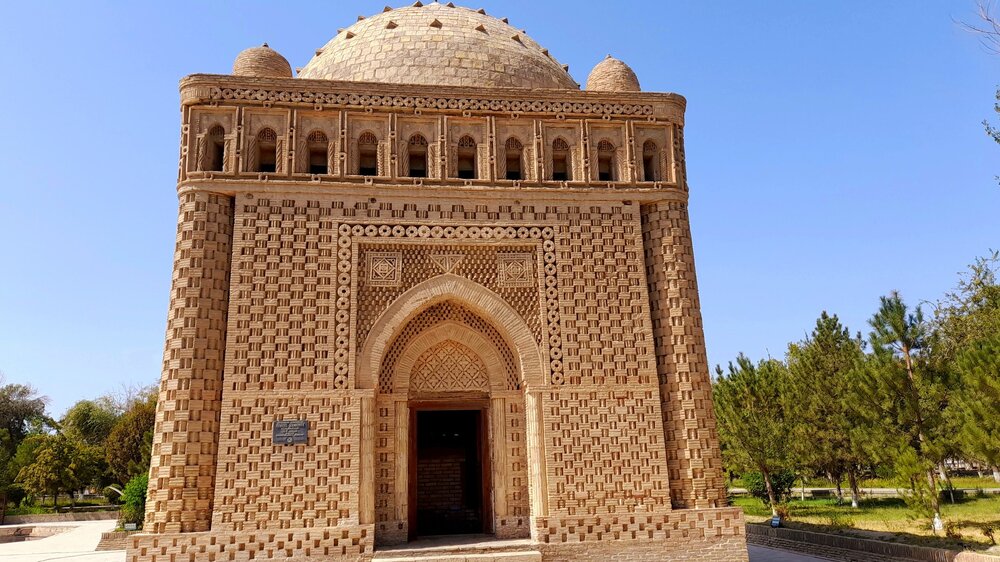

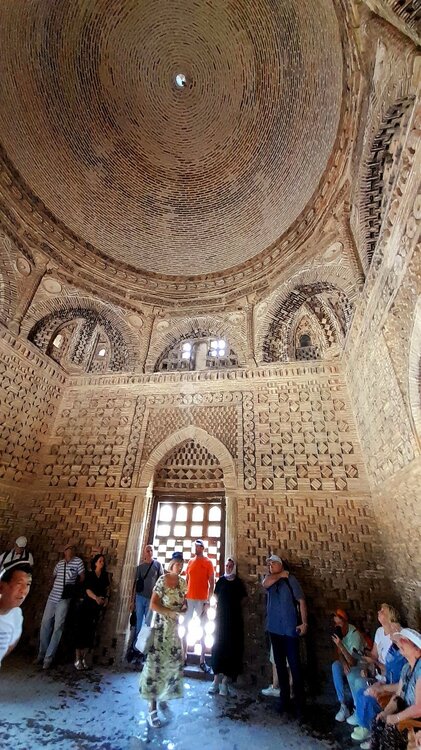

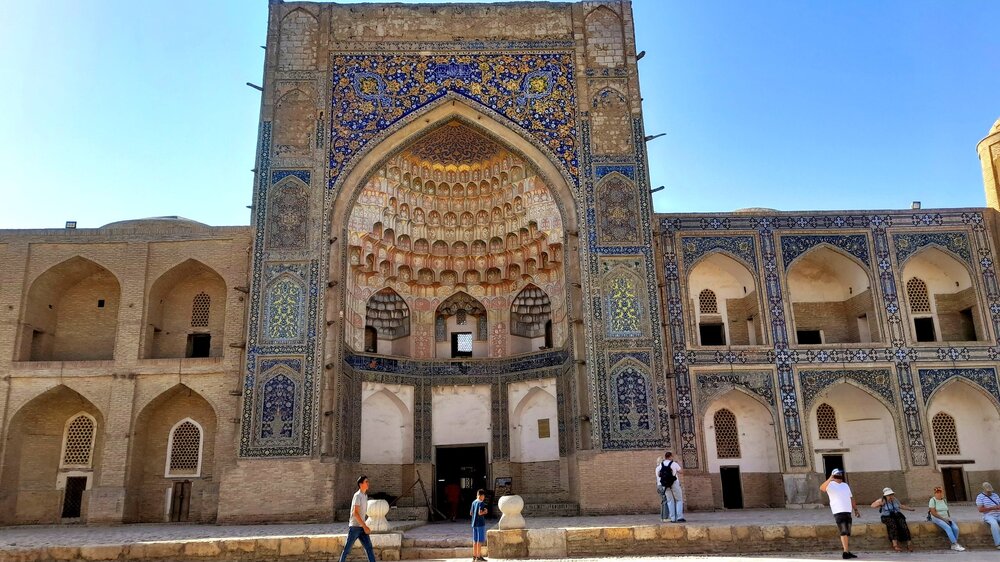

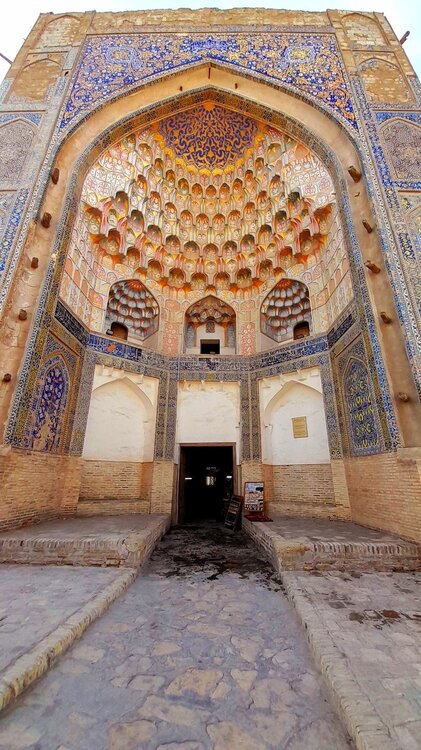

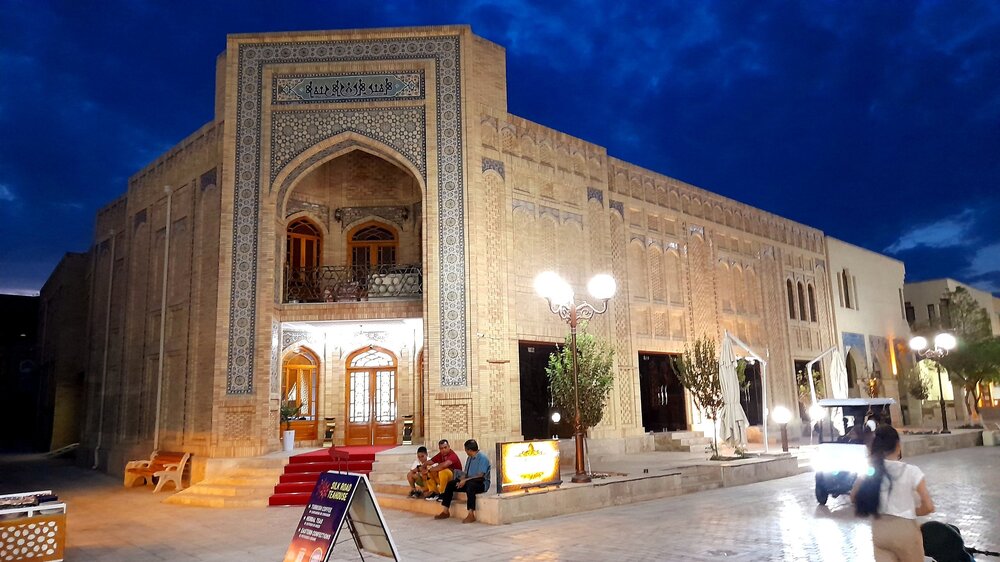

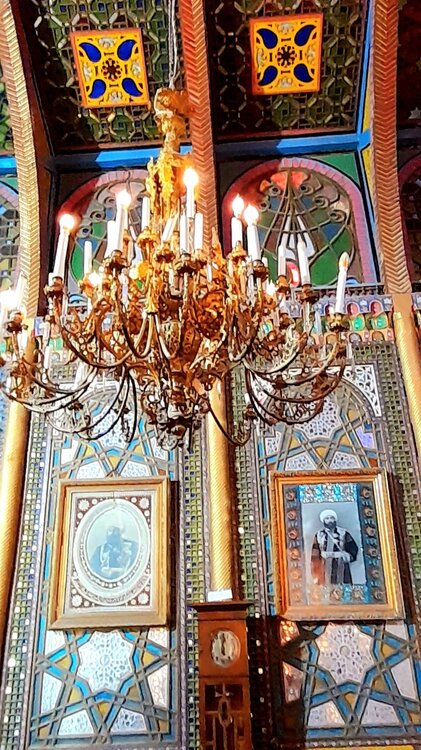

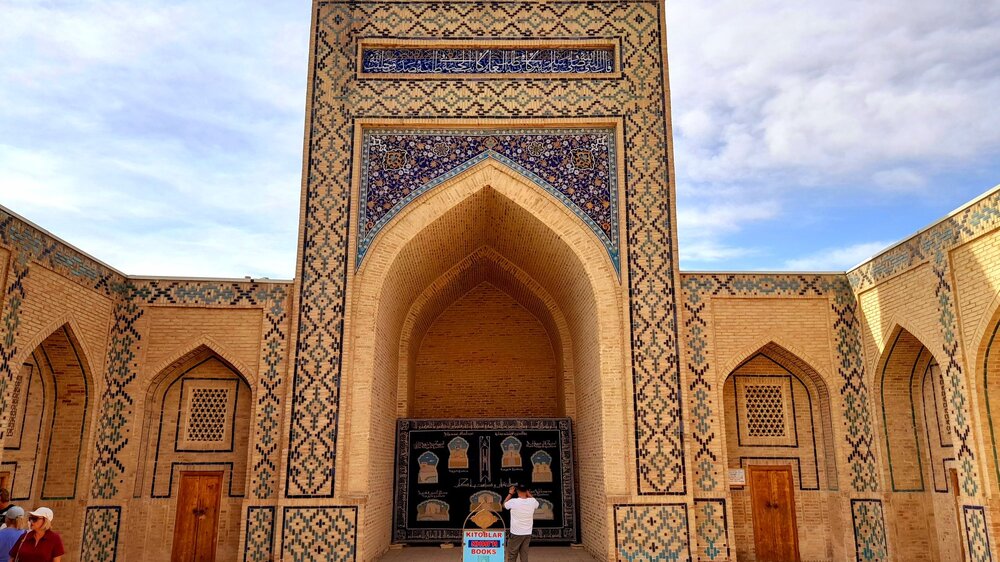

Продолжаем со строения напротив - медресе Мухаммада Рахим-Хана II, строительство которого началось в 1871 году, уже когда его ханство находилось под протекторатом Российской империи. Он был просвещенным монархом, был известным композитором и поэтом под псевдонимом Феруз. Это второе по величине медресе в Ичан-Кале с 76 кельями для 152 студентов. Прямоугольное здание медресе имеет четырёхайванный двор и небольшие башни на углах. Сейчас здесь музей истории Хивинского царства.

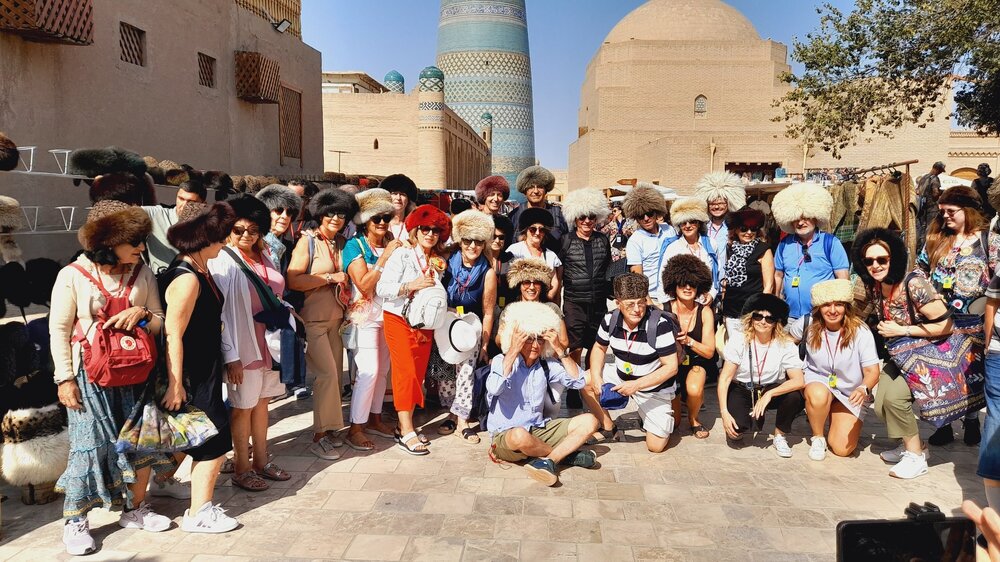

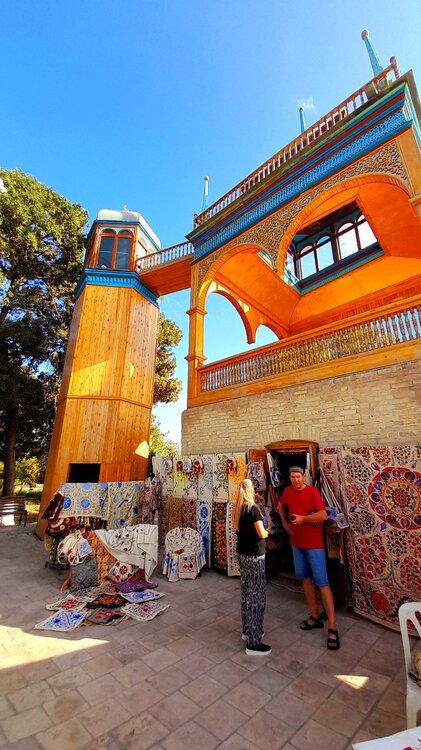

Ну а это уже работа местных торговцев, предложившее группе туристов сфотографироваться, разобрав все продаваемые им головные уборы. Думаю, кто-то решился купить и оставить его себе на память о посещении Хивы.

Ну а мы продолжим знакомиться с Ичан-Калой древней Хивы в следующем блоге...

.thumb.png.f5ae31ead8a06b92e2cb5b4b5eb16019.png)

.thumb.png.3ca2760429f188a29eb6ccf8c8e5a452.png)

.thumb.png.288b9c5c90f39b9835408deb16eb7bb0.png)

.thumb.png.caf90a4ad7561e496afaf24f24a4f8f0.png)

.thumb.png.31b50a0947d0894d7cca68ba292e4922.png)

.thumb.png.8fdc101a82ec9593926a62d038bc2630.png)

.thumb.png.402c4b9793aabb1e5e33d8703e624d9b.png)

.thumb.png.ccad880761cca53871ebb57f02f27a61.png)

.thumb.png.112361b2f6ae0f6f33b4ececb41b3e61.png)

.thumb.png.d17171bbf7421123ba313780838a6df5.png)

.thumb.png.acb1c8580186c10dda795b0f8ca273c3.png)

.thumb.png.fb2e5272b0236b046f9a695b5616b10e.png)

.thumb.png.b294b1396d91178c85fda05187586c31.png)

.thumb.png.e7cd102e58469012894f284dc3b27c93.png)

.thumb.png.297f71bbefdf6b64ad7eb94b9e0b0e1b.png)

.thumb.png.242b8b08f239f317c8986f296d0bea65.png)

.thumb.png.ff20d7c911b8f1b1afee4993b95a6828.png)

.thumb.png.94acd90177affa99c9dfe2328d007d84.png)

.thumb.png.3f59c1e1e42539bd742f9e9fc055dc6e.png)

.thumb.png.34350a5fe46e8104beac97e28380695d.png)

.thumb.png.d67571acf4dd045d504612f64e6b77f9.png)

.thumb.png.4418af6250617252e81fc1e1663684a9.png)

.thumb.png.e3f775200a9eb470f4ca0d342643a0cf.png)

.thumb.png.d2a0f9c9f36ad444d3e9cec67c25a502.png)

.thumb.png.c2a5a0ab2eb9be5d02a4d80cc781e4eb.png)

.thumb.png.58789b8caf4de651215b836dbc06c31f.png)

.thumb.png.98d7a4155a57fef34af633e530fb48a9.png)

.thumb.png.217fe17145abc4c8efb73d894cb2a7b1.png)

.thumb.png.f16390e3eecd852b1f52bb8f3b385d9c.png)

.thumb.png.dd509f8a6f570b1f3b8a028dd3b39ebf.png)

.thumb.png.54640ff7b14487f250f0615aebc7f425.png)

.thumb.png.e38f1028c84692feea2164181c885ab0.png)

.thumb.png.527dae5bb828dabb44b92779dffbad26.png)

.thumb.png.32a423bc943a17910894f604a0f1ff4d.png)

.thumb.png.e84ea1e99e6dc7091ef20eb4750b2cc1.png)

.thumb.png.a3941c2b1974505da242f62730684f9e.png)

.thumb.png.e8064d342cdcecd4ae82f08df2820378.png)

.thumb.png.e241aa54b8b08c49e1bdc35d88841c9f.png)

.thumb.png.9afc0a3b0f9b6adeb8b931b3e6fdc538.png)

.thumb.png.c186f87bce90d4cdc01f8c2eb631444a.png)

.thumb.png.5c578177bfec09390c2a4b8fd886f429.png)

.thumb.png.32788d90a72ca7f1eadc29dd7c6cd47c.png)

.thumb.png.a26028bf3b3f6d388ac33f053c7fb641.png)

.thumb.png.8d205e76926f9a9f835c49510f14ce70.png)

.thumb.png.13d9f4993ffb257797793681a8ab57c5.png)

.thumb.png.5afd7ef6334dbcd23252769af931f07d.png)

.thumb.png.8d59a6677f3a3b08716ba2866a4e4e11.png)

.thumb.png.f00ebf13381e82035463402d95ceaf7c.png)

.thumb.png.7f225feddcd09b4fd7162108fa166fba.png)

.thumb.png.6a8f5d0b562d8586db2615f1666ddca7.png)

.thumb.png.61451ef756a2a16af155943611d9b886.png)

.thumb.png.5b45e9ef251cf6c0a464ed809b171dad.png)

.thumb.png.9bae86545c46c4e8cd6ec08a9296878c.png)

.thumb.png.7594a1808aeb315bc73a95418b6f8749.png)

.thumb.png.0c7f37c39e9bfa119d017573a505dff9.png)

.thumb.png.1f2baa89915758a2e9931ba82e1fffe3.png)

.thumb.png.0f1ff4dd00142e0f94effe9c877816cb.png)

.thumb.png.12c4f1a227d1caea824e5586bcbedf3d.png)

.thumb.png.c156f42bdb7088f6bcb1d0ca43c21e7a.png)

.thumb.png.e4428e1b082644ee0875c9117180c16d.png)

.thumb.png.d78113b00644eaa6e1d49a10112355ac.png)

.thumb.png.f3b8e2e114f37005d44511b1a0b5aea5.png)

.thumb.png.b326be5cac7602a78d70adbf01d9821c.png)

.thumb.png.ad75f78a62076b772bd1817e081aed91.png)

.thumb.png.e3e8419725209cd21a632f596167c7d2.png)

.thumb.png.fa7ee97a67c5e2e04d73e510b89461b9.png)

.thumb.png.dfdefb2a84b85b051fb6a48d86a0280e.png)

.thumb.png.6195757d6e6dd08edda664f7f0143cf3.png)

.thumb.png.2ab0f499d73bd397f7102a246d658f1b.png)

.thumb.png.16cd82b0ff67f8b597ca28c6fe9ab54d.png)

.thumb.png.9f0fbe182964ce9da55e31bb57969b63.png)

.thumb.png.d92377bc4fe5cc4a1fe8e87f1c587016.png)

.thumb.png.f80816f544ffe2abb6cd6cc6894a4087.png)

.thumb.png.43fe81e27c2136220c2d6a30a1016da1.png)

.thumb.png.ed99c2d766df611def7e0032bf99b048.png)

.thumb.png.9dc7b4b52a8b7db85a609e6df2ef78c3.png)

.thumb.png.348f1489b58685997c3a7bf84356730d.png)

.thumb.png.9801c45c6d4af19f4da64e616cd71965.png)

.thumb.png.5e41e2c5697e636b489053801c52a148.png)

.thumb.png.5473251f62c41e5f3805925c2b3e4081.png)

.thumb.png.8fa4b806ccd72f90be9d4a3576dc0fac.png)

.thumb.png.da0afad55cfbce5d4e0a86fbfa4666af.png)

.thumb.png.c25a5ccd864d3286d743c4ec5414c72d.png)

.thumb.png.619d1e7d80e685a6847a63eeaebd774e.png)

.thumb.png.f46f80050c86e4bea3baf1f2d4b13c11.png)

.thumb.png.666e39829e78585300b13312acf1775c.png)

.thumb.png.a0d4381999abfbe8fddf15820a840706.png)

.thumb.png.8227248311eaa1d616b5e6bbe1b2fbba.png)

.thumb.png.d942d251c7f95640dfe37141ebcc5b0e.png)

.thumb.png.e82b504de0552d4ce9c16164b2b251e1.png)

.thumb.png.a072e1d445de83150e53c3707ca2f962.png)

.thumb.png.cda0ed2defb3da928a0eaf2f0fe9a3fc.png)

.thumb.png.2cc253acc0ee6051a7e6f9c87e99c974.png)

.thumb.png.72ffe3b18a580896b58b5c9d5b13c86b.png)

.thumb.png.ad154ea59bc78f280f853d6e3f326efc.png)

.thumb.png.371a170db0065dcc88060c071b539e8e.png)

.thumb.png.4efb5427c2a566144f913f4f92e4277a.png)

.thumb.png.07161594e905072d0ed6df361c23a19a.png)

.thumb.png.88c3c210851827eaf3d26ed3edbf8774.png)

.thumb.png.9633fe832bc7c981a12d15bdb6511431.png)

.thumb.png.f13c6f394e8f0d50469a2d8c6771b813.png)

.thumb.png.bb3b3c7242bbc94a7f3dadd65e8bc95a.png)

.thumb.png.254eb6bdd2aea683ce20440871dd9a1c.png)

.thumb.png.8707353e7cd8cc5a5fd40274fd3ea433.png)

.thumb.png.5136982a235f8c6beb7fd4d865ef0173.png)

.thumb.png.a30c7f89e6120c218630be708349fd6c.png)

.thumb.png.aae4e5b40f4aca78fb8b17dafb75eb4d.png)

.thumb.png.789e21a61b187cc787807c23b3753e2b.png)

.thumb.png.f186c7e773f2b4b9a50d1b7d4715d166.png)

.thumb.png.a6f671b7c8b14802a203d91da17d692c.png)

.thumb.png.3606b39f905865cf22cbe0bda5f63129.png)

.thumb.png.f4494522fedb78a6ef29de47d20e9bf0.png)

.thumb.png.ed1c6352338fe08d47695eed6f03415f.png)