КРЫМ, Бахчисарай, Хан-Сарай. Инкерман, пещерный монастырь, 1 мая 2021

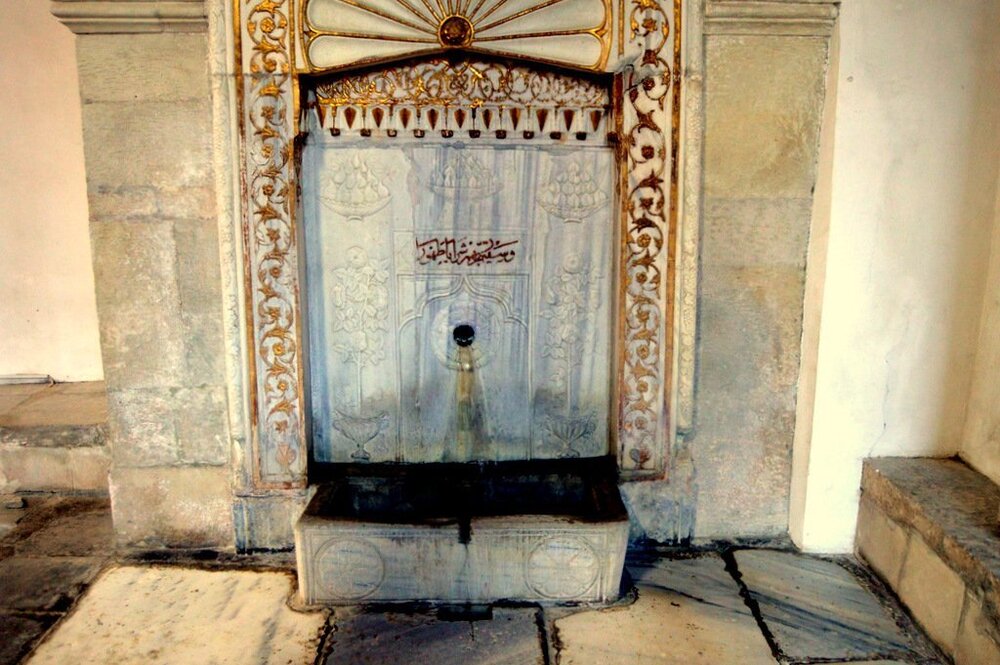

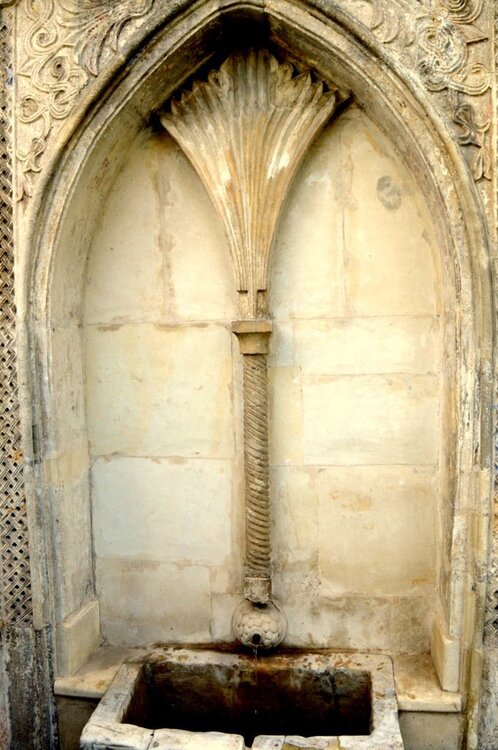

1. Ехал в Бахчисарай (в переводе с тюркского - в Дворец-сад), одно из самых посещаемых мест Крыма и перебирал в памяти свои познания об этой давней потрясающе любопытной столице. Разумеется, в мыслях сразу «пробежал» бахчисарайский фонтан, описанный в работах достославного А.С.Пушкина. Он пребывал здесь 7 сентября 1820 года; хотя был болен, посетил Ханский дворец, услышал легенду о бахчисарайском фонтане и заинтересовался памятником. О «Фонтане слез» в Крыму он писал, как о странном памятнике влюбленного хана. Полагаю, фонтан произвел на поэта сильное впечатление, раз Александр Сергеевич посвятил ему два своих произведения: поэму «Бахчисарайский фонтан» и стихотворение «Фонтану Бахчисарайского дворца». После строк А.С.Пушкина фонтан и стал «Фонтаном слез», а еще - «Фонтаном любви» и Бахчисарайским фонтаном. Предание приписывает инициативу создания фонтана крымскому хану Кырым-Гирею. Устроен он был, предположительно, у мавзолея (дюрбе) возлюбленной наложницы хана Диляры-бикеч, умершей в 1764 году. В настоящее время он располагается в «Фонтанном дворике» Хан-Сарая, куда был перенесен к приезду Екатерины II (во время ее таврического путешествия).

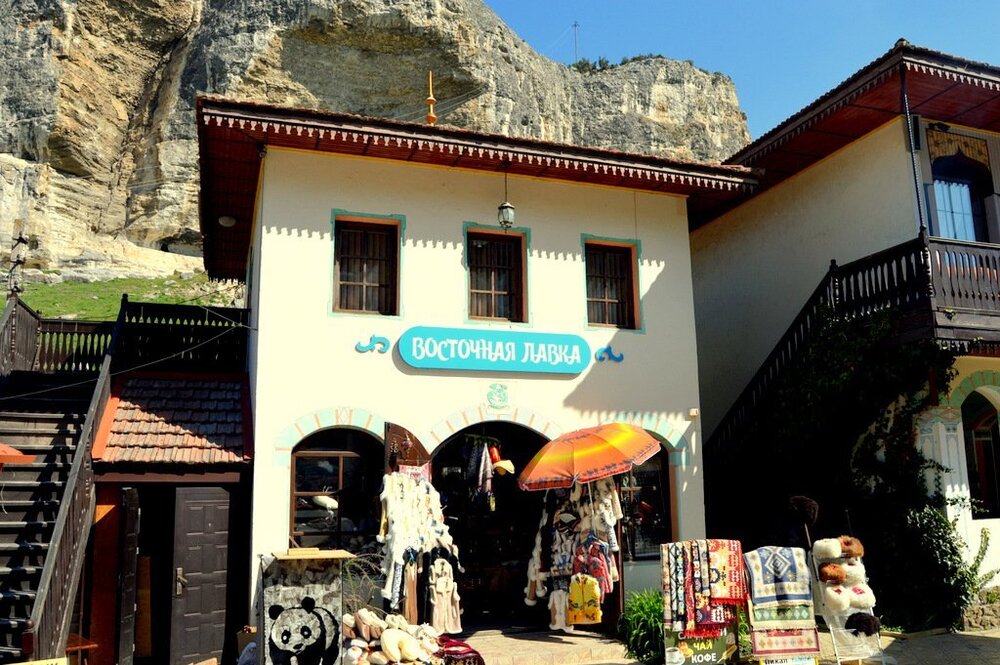

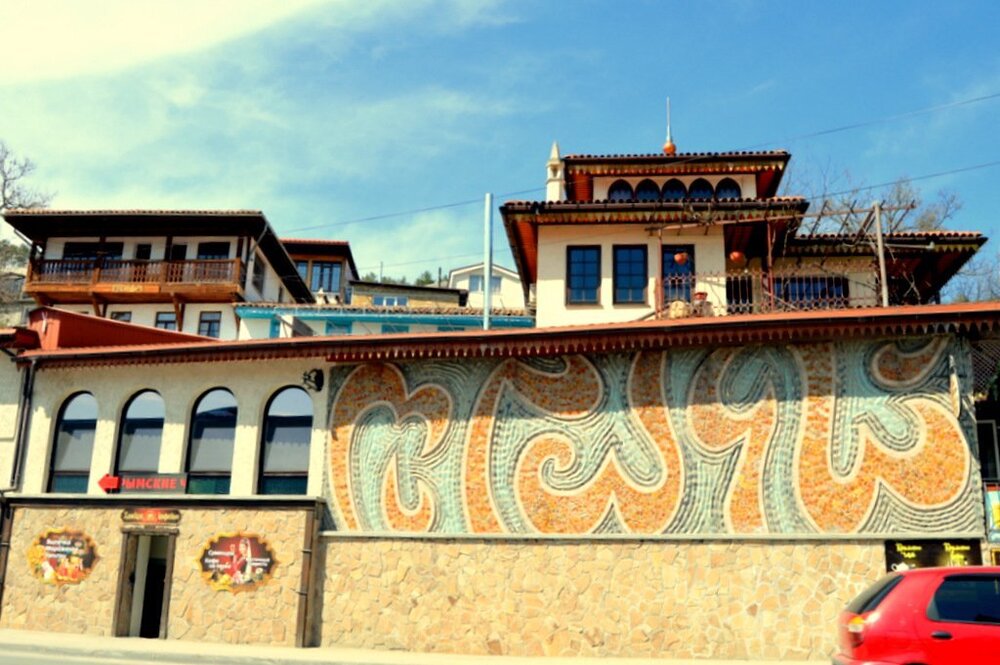

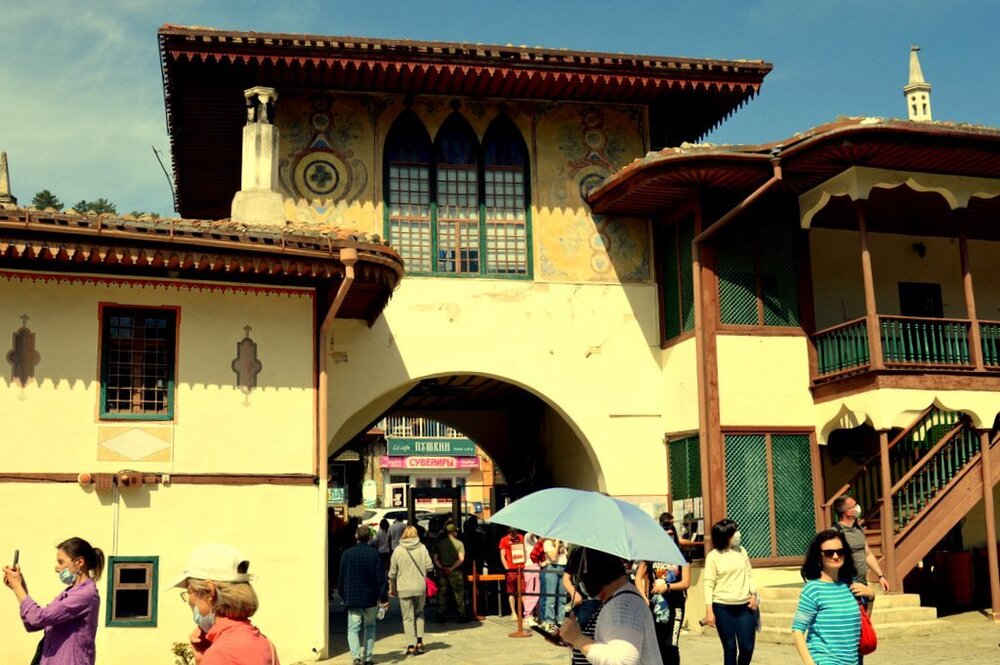

Остановлюсь сжато на истории и современности ханской резиденции, на моих впечатлениях после ее посещения. В 1532 году сын Менгли Герая, Сахиб I Герай, основал новое ханское жительство в 2-х километрах от города Салачика, назвав его Бахчисараем. Ранее столица Крымского ханства несколько раз меняла место своего расположения, но после того, как в начале XVI века был возведен ханский дворец Хан-Сарай (сегодня - главная достопримечательность Бахчисарая), здесь находилась резиденция и столица Гиреев (эта ханская династия правила Крымом с 1443 по 1783 годы). Постепенно, вокруг дворца разрослось большое поселение, жители которого занимались преимущественно торговлей, производством оружия, товаров из кожи и другими ремеслами. Со временем, ремесленники объединились в три десятка цеховых корпораций, а цеховики стали селиться в отдельных кварталах, где в каждом из них были своя мечеть и школа.

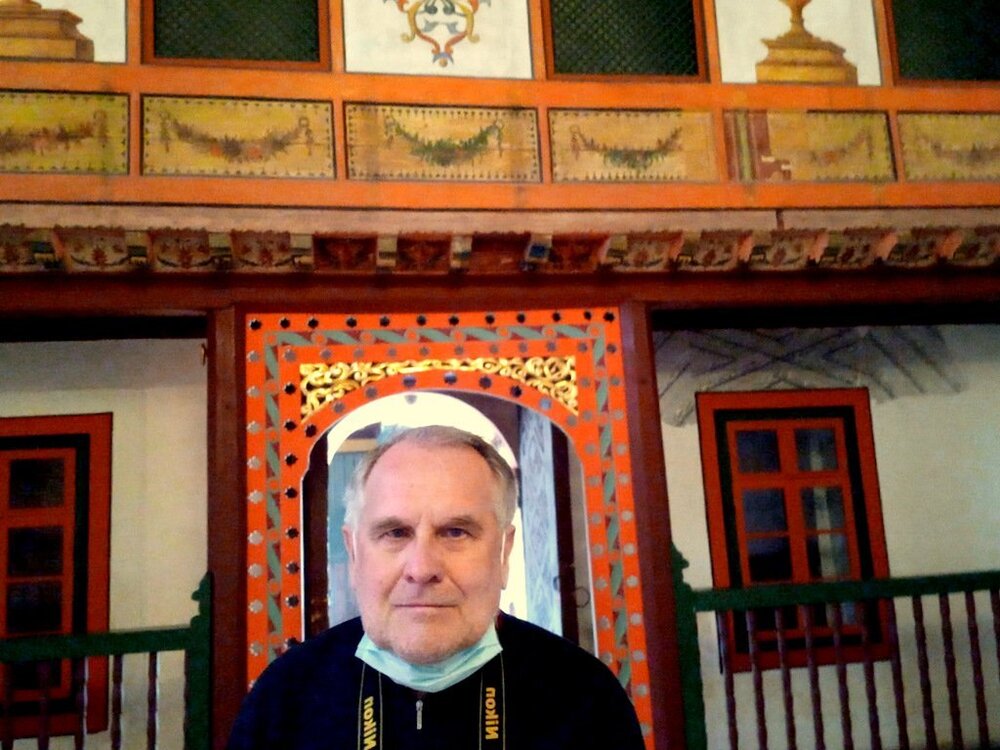

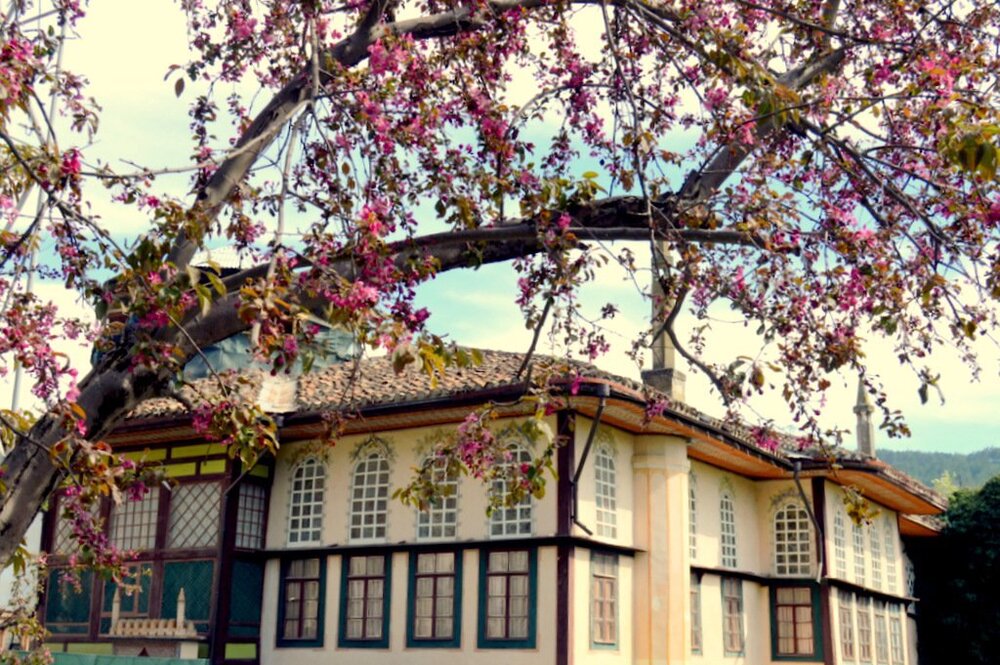

В литературе и заметках романтичных путешественников дворец в Бахчисарае предстает чудом восточного искусства; превознесенный в стихах и прозе, он давно привлекал меня. Его помещения достраивались в течение двух столетий разными мастерами, воплотив в себе различные архитектурные стили (Хан-Сарай образно представляет искусство Малой Азии, Турции, Италии, Украины и России). Показался удивительным факт, что история восстановления ханского дворца, быть может, более полна и увлекательна, чем история самого здания. Ведь Гиреи не позаботились о содержании летописцев, не вели дневников; многое из того, что происходило за стенами дворца, осталось тайной.

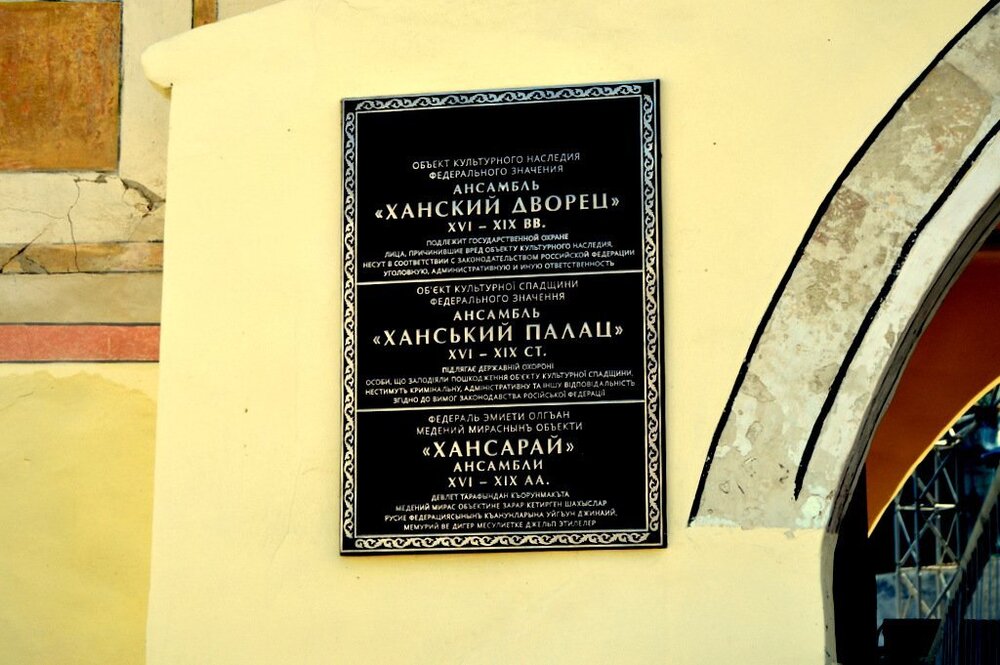

Бахчисарайский Ханский дворец - памятник истории и культуры общемирового значения, единственный в мире образец крымскотатарской дворцовой архитектуры (Дворец входит в состав Бахчисарайского историко-культурного заповедника). В помещениях Дворца располагаются музей истории и культуры крымских татар, художественный музей. Территория дворцового комплекса занимает 4,3 гектара (ранее площадь дворцового комплекса составляла 18-ть гектаров). Ханский Дворец в Бахчисарае был построен как родовая резиденция династии Гераев - правителей Крымского ханства. На протяжении двух с половиной столетий (1532-1783) Бахчисарайский Дворец служил центром политической, духовной и культурной жизни государства крымских татар.

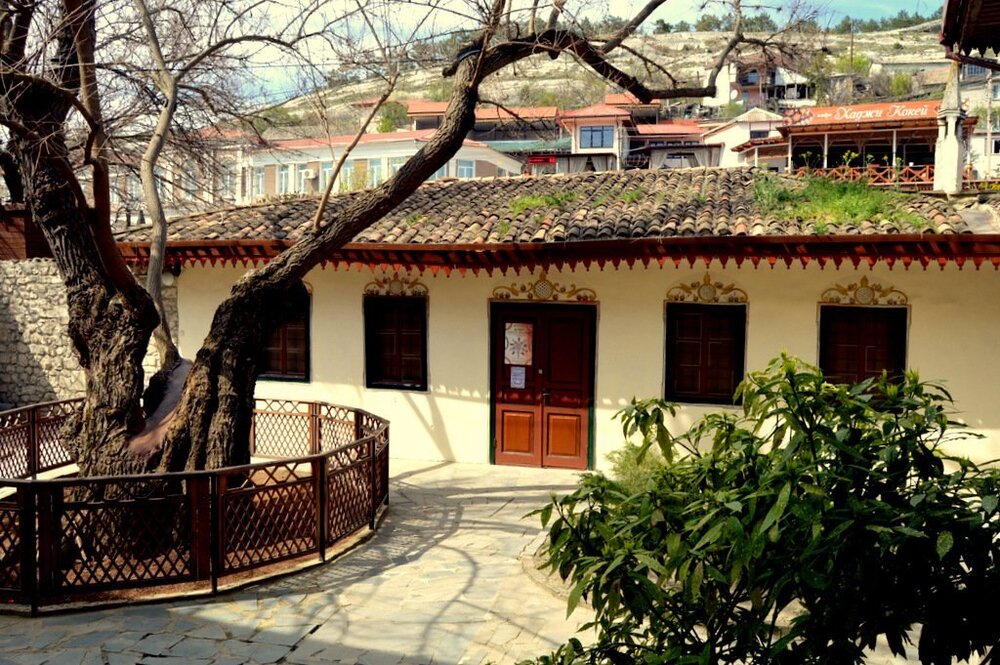

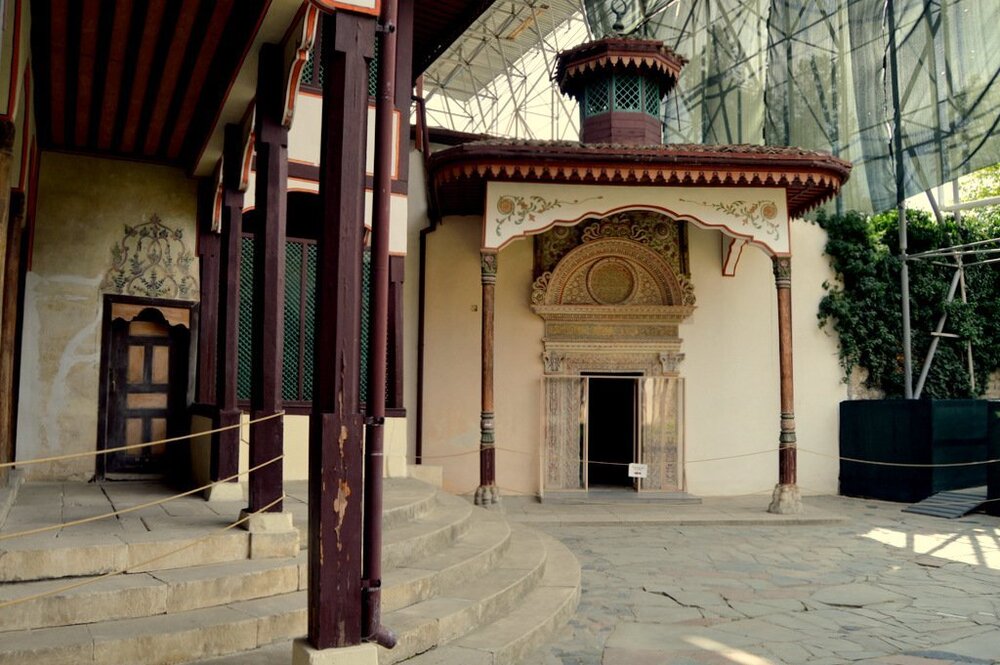

До строительства Дворца в Бахчисарае резиденция крымских ханов находилась в ущелье Ашлама-Дере. Когда долина стала тесной для ханского двора, было принято решение построить дворец в новом месте, в открытой долине реки Чурук-Су. Строительство дворца началось в начале XVI века во время правления хана Сахиба I Герая. Вместе со строительством дворца началось и другое строительство. Ханский Дворец - целый город в миниатюре. Это сложный комплекс построек самого разного назначения. До наших дней здесь сохранились две мечети (Большая и Малая), домик муфтия, ханское кладбище с двумя мавзолеями-дурбе, постройки официального предназначения (в том числе, Зал Дивана), жилые помещения для ханов, прислуги, гостей, охраны, гарем, две надвратные и одна обзорная башни, бани, кухонный двор, конюшенный корпус, шесть внутренних двориков, 14-ть фонтанов разного времени. В ханские времена этот список был гораздо обширнее!

Ханский дворец за свою историю перенёс пожары, перестройки и реконструкции. В строительстве и его отделке в разное время участвовали местные мастеровые и зодчие, а также приглашённые специалисты из Армении, Италии и Турции. В посольском дворике я любовался одним из лучших украшений Дворца порталом Аливиза. Этот уникальный образец каменной резьбы создали итальянские мастеровые во главе с выдающимся Алаизио Де`Монтельяно, прозванным в России Аливизом. В летней беседке хан принимал почётных гостей, проводил важные беседы, отдавал приказы и отдыхал.

Теперь малость о негативе (ведь должна же быть ложка меда известно в чем!) Безлюдным мне показался пышный дом, где некогда жил грозный Герей (крымские ханы правили полуостровом более 250-ти лет). Очень бледно выглядели славный храм любви и множественные дворы; жалкий вид представляли ступени и входы, за великолепием которых в былые времена следили люди высоких титулов в политической системе ханства (теперь это было какое-то гнездовище саранчи и змей; кстати, примерно таким в начале XIX века увидел Бахчисарайский дворец и польский поэт, политический публицист А.Б.Мицкевич).

Знаменитый, воспетый Пушкиным «Фонтан слёз», созданный иранским мастером Амером 2,5 столетия назад поднял мне расположение духа. Думаю, нет более известной легенды в Крыму, чем история Бахчисарайского фонтана. После одного из набегов на польские земли, воины Хана привезли ему в подарок юную красавицу Марию, прозванную в гареме Дилярой. Попав в плен, девушка не смирилась с участью наложницы, отвергала наряды, сладости и дворцовую роскошь. Хан-Герей всем сердцем полюбил прекрасную полонянку, сходил с ума от её слёз и безответности. Вскоре Мария (Диляра) погибла от ослеплённой ревности Заремы, одной из жён хана. Убитый горем Герей позвал резчика и велел ему сделать так, чтобы камень заплакал. Свою лепту в это внес и А.С.Пушкин: всего на один день приехав в Бахчисарай, он подарил миру гениальные строки: «Фонтан любви», «фонтан живой», «принёс я в дар тебе две розы», «люблю немолчный говор твой и поэтические слезы».

Сегодня Бахчисарайский Ханский Дворец является памятником истории и культуры общемирового значения, что нашло признание в начавшейся недавно процедуре включения Дворца в Список Всемирного Наследия UNESCO.

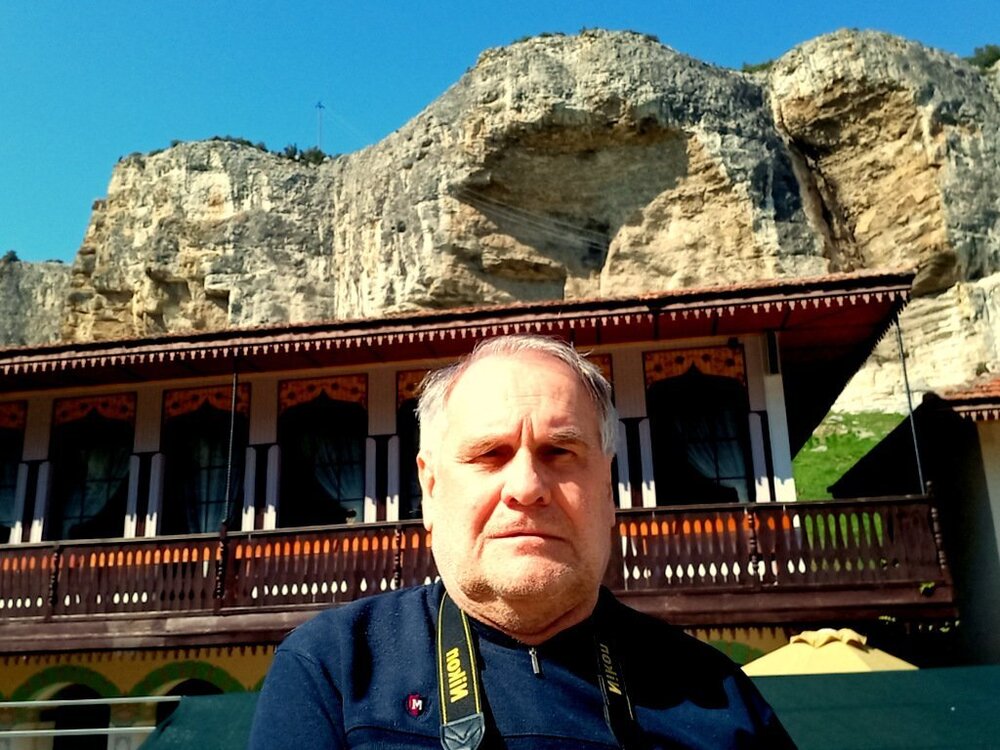

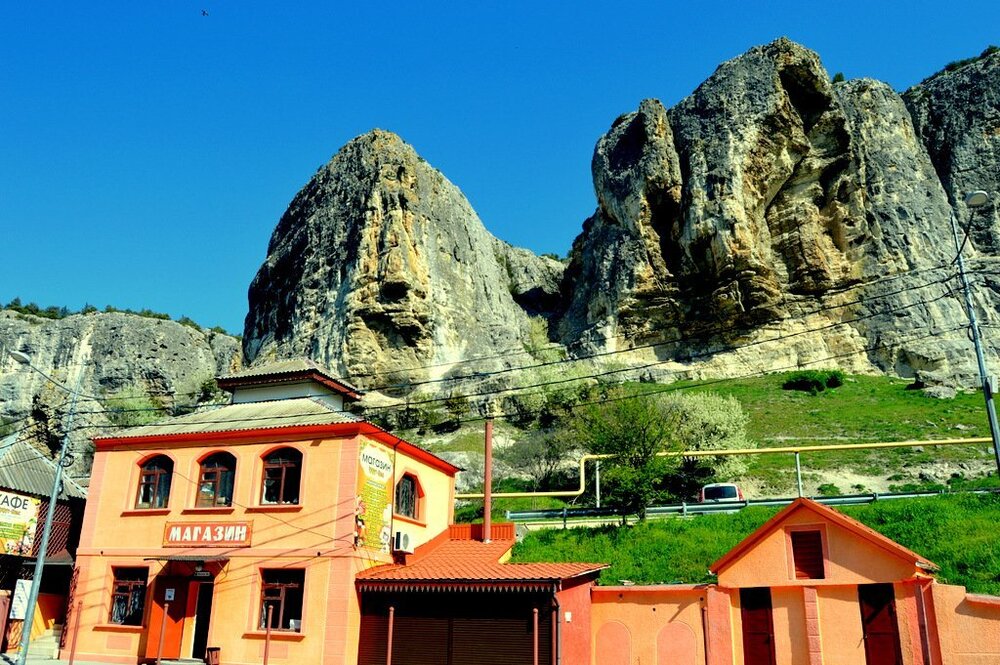

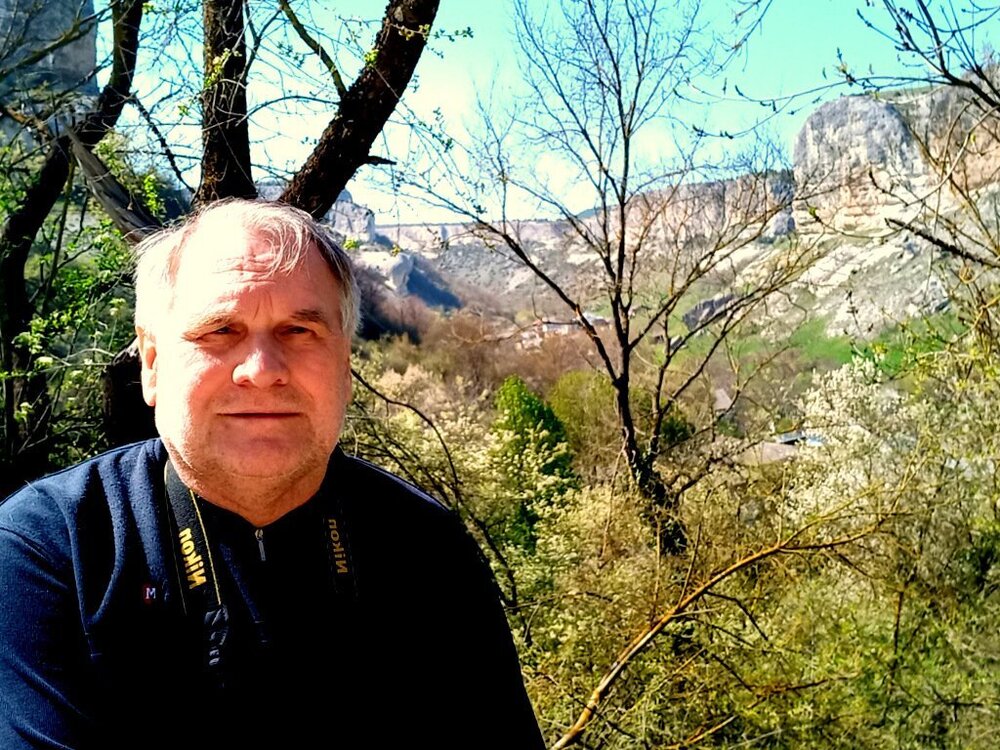

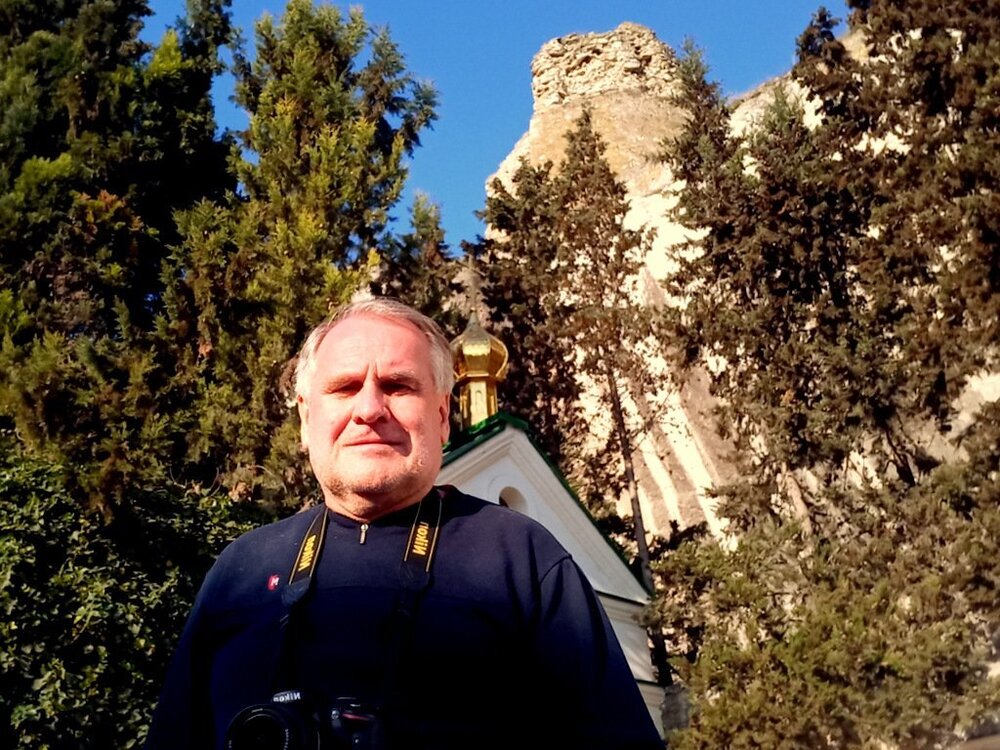

2. Из Бахчисарая я уехал в Инкерман осмотреть Священный Свято-Климентовский пещерный монастырь (прочувствовать предание о том, что тело не вечно, а душа всегда должна оставаться светлой). Попасть сюда никак не планировал, пока не услышал трек под чудесный саксофон белорусского гитариста-виртуоза, аранжировщика и композитора из любимого города Гродно (в нем я начинал самостоятельный путь по жизни) Валерия Дидюли «Пещерный город Инкерман». Мелодия захватила душу и сердце, показалась необыкновенно интересной, вызвала такой глубокий отклик в сознании, что забыть о ней я уже не мог. Поэтому в большом путешествии по Крыму, конечно же, проложил маршрут до этого места, где с затаенным дыханием ждал встречи с Инкерманом.

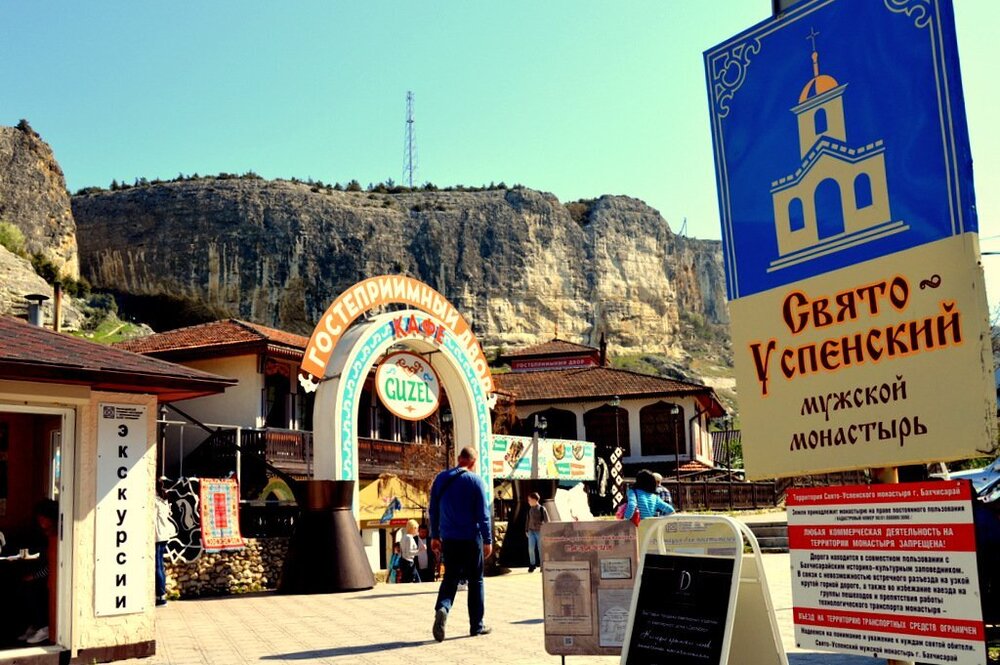

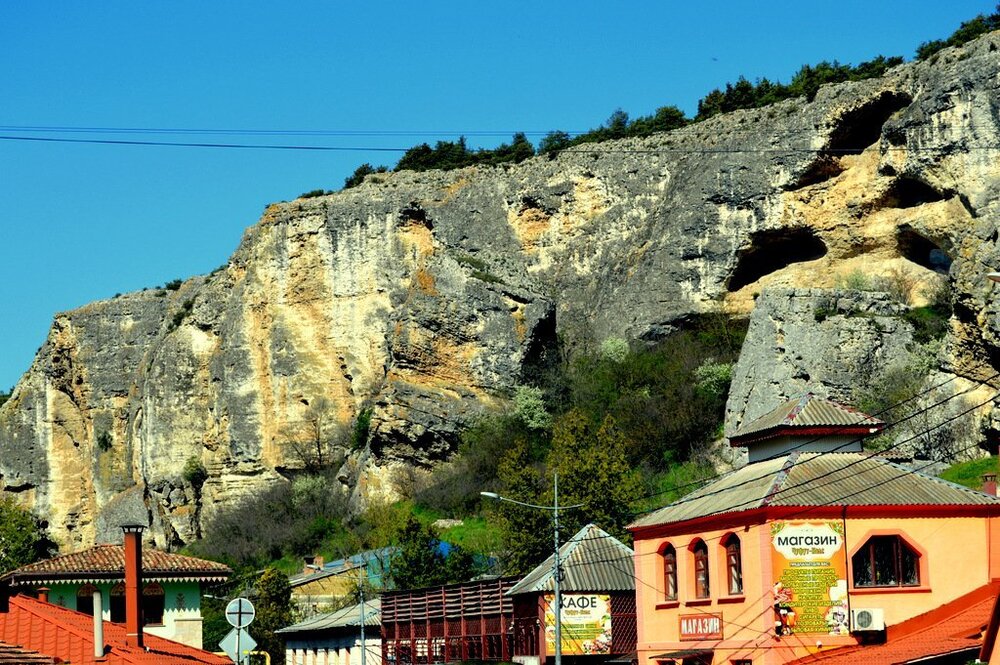

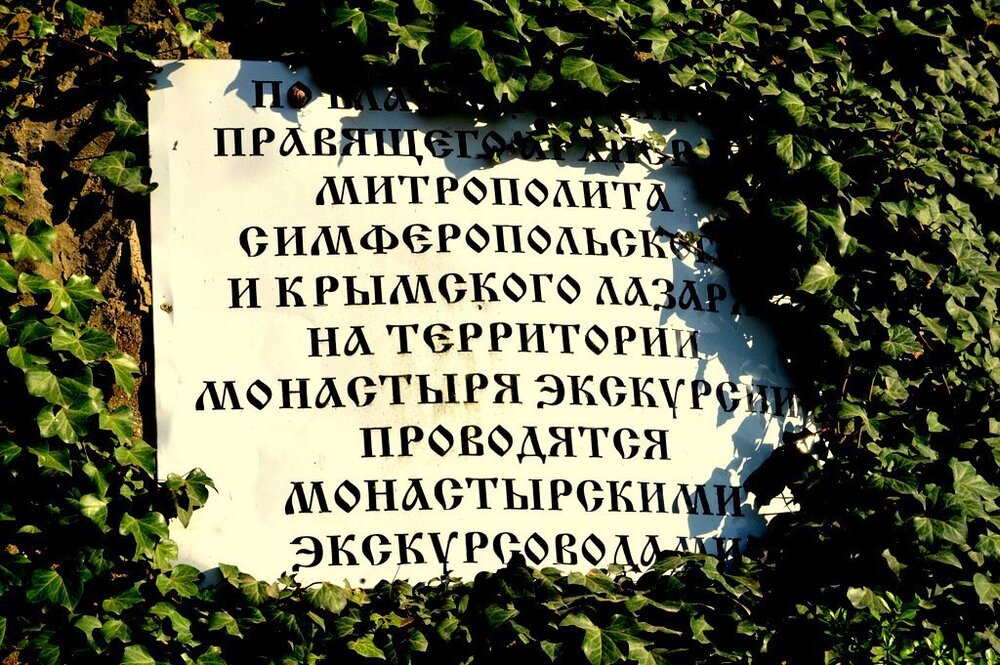

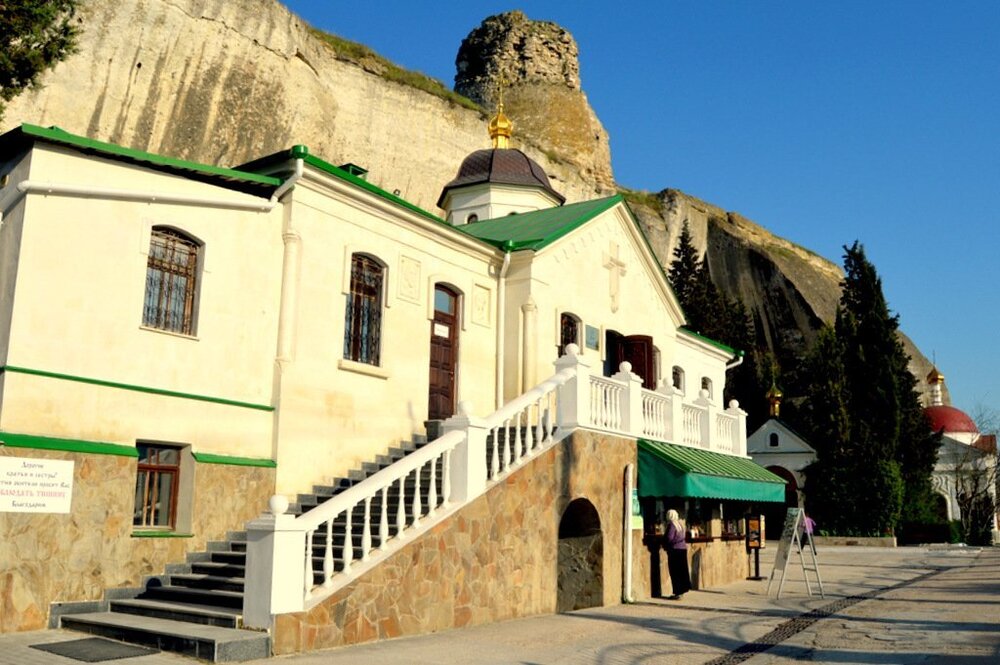

Маршрут пролегал по дороге, открывавшей невероятной красоты виды. Путь до монастыря составил всего каких-то полчаса и я был в заветном месте. Машину группа оставила на достаточно большой оборудованной стоянке у входа, дальше вверх пошли пешком, предварительно получив у гида билет с экскурсионной программой (при самостоятельном посещении вход бесплатный). При входе в храмовый комплекс пришлось сменить шорты-трусы на брюки, а верх - на свитер с рукавами. Территория монастыря показалась довольно большой, была вымощена крупной брусчаткой и забетонирована по основной прогулочной части, ведущей к нижнему пределу монастыря. На его территории красовались огромные зеленые насаждения, в тени которых хорошо отдохнул не спалив себе кожу (советую в этом месте мазаться кремом).

И вот предо мной предстал белоснежный, величавый, какой-то невероятный в своей загадочности и самобытности монастырь, врезанный в скалу. Такого в своей жизни я еще не видел; захотелось преклониться перед ним. По территории монастыря обошел несколько храмов и часовен, но в скальный город туристов не пускали. Осмотрел одну из самых древнейший икон Николая Чудотворца, которая мироточит; для меня это место стало удивительным открытием. На территории монастыря встретил большое количество паломников, которые приехали сюда за новым религиозным опытом. Стала очень понятной их причина - здесь буквально каждый камень пропитан духом христианства.

В одном из помещений за стеклом видел экспозицию с черепами, которую венчала надпись: «Мы были такими как вы, а вы будете такими как мы». Задумался, постоял и, кажется, понял смысл этой глубокой мысли в месте своего нахождения. Все мы тленны, но все мы люди и должны помнить о главных добродетелях. Каждый человек рождается, прежде всего, человеком, чистым, а что происходит с ним дальше - называется жизнью и какой она будет зависит только от нас. Инкерманский монастырь напомнил мне о том, что есть в жизни вещи более важные, чем наслаждения и деньги; есть духовная составляющая, которой здесь было пропитано все.

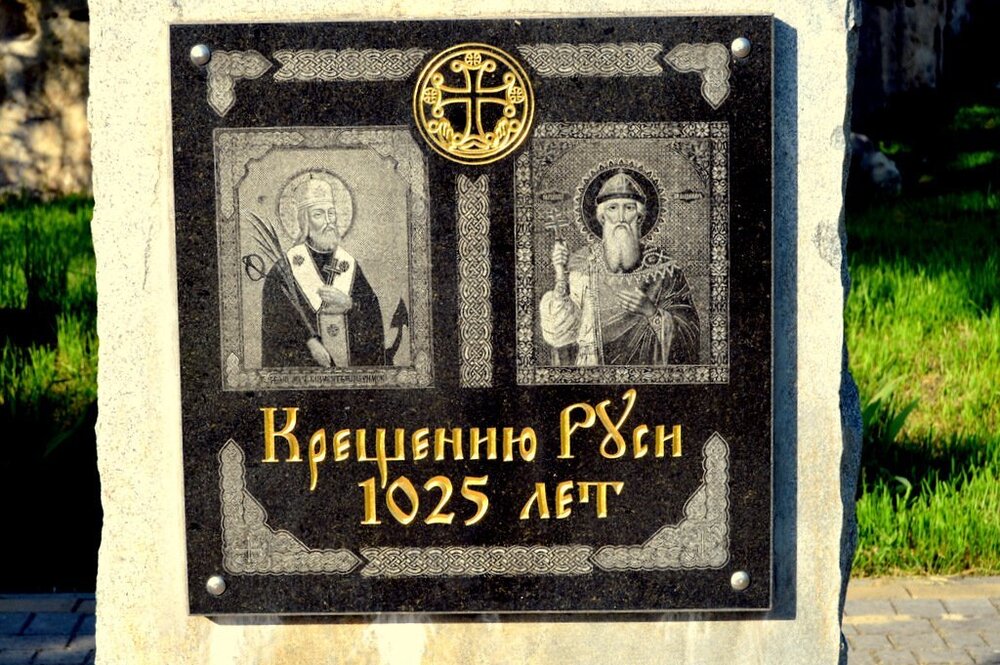

Немного прикоснусь к истории Свято-Климентовского пещерного монастыря. В VI веке на высокой скале, возвышающейся на правом берегу реки Черной, появилось возведенное местными племенами укрепление. Позднее в этой части Крыма окрепло влияние феодального княжества Феодоро. В конце бухты Северной, в устье реки Черной был основан морской порт Авлита, а для его защиты мангупский князь Алексей заново отстроил древнее укрепление, превратив его в крепость Каламита. Примерно в VIII-IX веках здесь под защитой грозной крепости и возник пещерный монастырь. Таким образом, Инкерманская обитель была основана, предположительно, в это время (в XIV-XV веках она достраивалась). Согласно церковному преданию, основание монастыря связано с именем Святого Климента, который с 92 по 101 годы был римским епископом. Первым монахам пещеры служили жильем и подсобными помещениями. Храмы также устраивали в пещерах, а алтарь, престол и скамьи вырубали из камня. Все помещения соединялись вырубленными в скале лестницами. Соседство крупного торгового порта делало жизнь монастыря безбедной.

После завоевания Крыма турками в 1475 году, крепость Каламита была перестроена и получила название Инкерман, что означает «Пещерная крепость». Христианский монастырь постепенно пришел в упадок. По одной из версий историков, местные монахи ушли на мыс Фиолент (место необыкновенной красоты!), основав там Георгиевский монастырь. Возможно, в последующие века христианская обитель возрождалась на короткое время, так как в некоторых документах упоминается церковь святого Георгия, а в 1773 году штурман русского фрегата И.Батурин обозначил на карте у подножия крепости Инкерман именно «собор святого Георгия Победоносца» (о других храмах не упоминается). В 1634 году в составе русского посольства монастырь посетил священник Иаков, он оставил первое описание пещерного храма святого Георгия. В 1778 году после исхода христиан из Крыма обитель опустела окончательно; упоминание о ней осталось только в названии скалы - Монастырская.

После присоединения Крыма к России древняя обитель стала возрождаться. Благодаря стараниям архиепископа Иннокентия в 1850 году была открыта Инкерманская киновия, а в дальнейшем удалось реконструировать три пещерных храма. Церковь была освящена во имя священномученика Климента 15 октября 1852 года, но во время войны 1854-55 годов, в ходе Инкерманского сражения 24 октября 1854 года обитель сильно пострадала. В 1867 году была открыта еще одна пещерная церковь, посвященная римскому епископу святому Мартиниану. В этом же году здесь построили дом настоятеля и домовую церковь, которую освятили 13 августа во имя Святой Троицы, а также отреставрировали источник святого Климента. В 1895 году здесь появился новый храм, построенный в византийском стиле и освященный во имя святого великомученика и целителя Пантелеймона. Алтарную часть храма вырубили в скале, остальная часть была наземная. Его посвятили чудесному событию: спасению императорской семьи у станции Борки 17 октября 1888 года. Спустя год в монастыре построили гостиницу для паломников на 24-е места.

В 1905 году в монастыре появилось сразу несколько храмов. Один из них, расположенный в восточной части Монастырской скалы, устроили на месте средневекового пещерного храма святого Евграфия и освятили во имя священномученика Димитрия Солунского. На верхнем плато завершили строительство крестообразного храма во имя святого Николая Чудотворца Мирликийского. 27 сентября в присутствии Великого князя Алексея Михайловича и ветеранов крымской войны была освящена пещерная церковь в честь иконы «Всех скорбящих радосте». Храм, спроектированный архитектором А.М.Вейзеном, построили на месте вырубленной в обрыве Каменоломенной балки древней Софийской церкви. Внутри храма хранились образа принявших участие в боях на Черной речке частей русской армии. Окончательный облик Инкерманского монастыря сложился к 1910 году. К этому времени были построены два жилых здания для братии, в одном из которых устроили домовую церковь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. При обители открыли церковно-приходскую школу, в которой обучались 37 мальчиков. В 1917 году в киновии жили 25 монахов и 122 послушника - всего 147 человек.

Древний монастырь привлекал внимание Царской семьи. Первой его посетила Екатерина II во время своего путешествия по Крыму в 1787 году. После восстановления монастыря в 1868 году в нем побывал Великий князь Алексей Александрович, в 1871 году - Наследник Александр Александрович (будущий Император Александр III), а в 1872 году - Великая княжна Мария Александровна. В годы гражданской войны монастырь поддержал Белую армию барона Врангеля. После установления советской власти в Крыму все земли обители национализировали и передали в распоряжение трудовой артели деревни Инкерман (в нее вошли и монахи). С 1920 года все монастырские храмы становятся приходскими. В 1922 году для борьбы с голодом из них изъяли 68 серебряных предметов. В 1926 году Инкерманский монастырь закрыли. Часовню, построенную на могиле воинов, павших в Инкерманском сражении, передали детскому саду, но в феврале 1927 года разобрали. Собор святого Николая на верхнем плато уничтожили в 1932 году. В монастыре после его закрытия остались жить настоятель Венедикт, отец Прокопий и два 85-летних старца.

8 марта 1932 года храмы и церковное имущество перешли в ведение Севастопольского музейного объединения. В пещерной церкви святителя Мартина устроили музейную выставку, но просуществовала она недолго, в 1936 году ее закрыли из-за того, что экспонаты портились от сырости. В годы Великой Отечественной войны в пещерах монастыря размещался штаб 25 Чапаевской дивизии Приморской армии. Во время второй обороны Севастополя в июне 1942 года солдаты этой дивизии на Инкерманских высотах старались сдержать врага, рвавшегося к городу. Возрождение Инкерманского Свято-Климентовского монастыря началось в 1991 году благодаря архимандриту Августину.

P.S. Провел я в монастыре четыре умиротворяющих душу часа, поставил свечи, думал о своей жизни, прогуливаясь по знаменательной территории, заглянул в каждый уголок и посмотрел с высоты на вид открывающегося инкерманского озера. Шел по территории, огороженной кованым забором с пиками (монастырь надежно защищен); длинные тропинки по всей территории располагали к уединению и я понял, что совершенно не зря хотел попасть сюда. Я понял о чем «говорил» треком В.Дидюля, о чем молвили струны его души. Мне показалось, что каждому человеку стоит попасть сюда и ощутить столь невероятное воодушевление

Рекомендуемые комментарии

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы публикуете как гость. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.