Весь контент Нафаня

-

Возвращение в Грузию. Четыре года спустя...

День 7. К Давид-Гареджи. В отличие от предыдущего, никаких глобальных планов на этот день не было. Я ехала в Давид-Гареджи, и на том всё. Удивительно?:)) Просто прикидывая по карте разные варианты маршрутов, я не находила ничего логичного, с чем можно было бы поездку в этот пещерный монастырь скомпоновать. Давид-Гареджи территориально вроде бы находится в Кахетии, но в такой её части, что до него приходится делать приличный крюк, а по дороге к нему ничего... пустыня. Разве что винзавод KTV, можно заехать. Всё остальное интересное - дальше, уже после того, как дорога поворачивает у Сагареджо к монастырю. Поэтому изначально я вообще собиралась доехать до Давид-Гареджи на туристической маршрутке, которая отходит вроде бы каждый день от инфоцентра у памятника Пушкину. Если нет необходимости никуда больше заезжать, весьма подходящий экономичный вариант. Но это же как-то скучно. Я начала искать дальше, и в итоге нашла на одном из сайтов, предлагающих туры от частных гидов, экскурсию в мини-группе, предлагающую ещё посещение монастыря Натлисмцебели, расположенного в 12 км от Давид-Гареджи, а заодно и короткую прогулку по разноцветным горам. Было заманчиво. Потому что (что скрывать?) в Давид-Гареджийский монастырь съездить вовремя я не успела: сейчас часть его, находящаяся на территории Азербайджана, перестала быть доступной для посещения. Дело в том, что удивительным образом граница между Грузией и Азербайджаном прошла именно по территории монастыря, разделив его на две части. И сколь бы грузины не предлагали пересмотреть границу, предлагая взамен где-то чуть в стороне уступить соседям другой кусок земли, Азербайджан на компромисс в этом вопросе не идёт. Но ещё несколько лет назад пограничники не препятствовали туристам свободно ходить по всей территории монастыря, пересекая границу туда-сюда, ибо на азербайджанской стороне располагается едва ли не самая его интересная часть - пещеры с уникальными древними фресками, в неплохой сохранности дошедшие до наших дней. Однако, в какой-то момент отношения (не знаю уж, в вопросе Давид-Гареджи или вообще в целом) между соседями обострились, и теперь граница - это граница. Через неё не пускают. К пещерам с фресками уже не попасть. Для осмотра остался открытым лишь сама Лавра Давида и чуть выше Тетри-Удабно (там в пещерах тоже сохранились фрески, но в моё посещение на двери в пещеру висел замок, который открыл местный батюшка для какого-то гостя, и тут же закрыл за собой. Потому не знаю, есть ли туда открытый доступ в другие дни.) Вообще, читая сейчас информацию, я понимаю, что в Давид-Гареджи мне надо возвращаться:)) ибо, как минимум, я обнаружила, что есть еще в трех километрах пещеры Додо-Рка, ученика Давида... А на момент моих сборов меня, наверное, гораздо больше манили как раз те самые разноцветные горы, что я однажды увидела на фото. Потому над экскурсией с треккингом я сильно задумалась, и в итоге выбрала всё-таки трансфер. Не, логика не про меня же:)) Ладно, как-нибудь в другой раз, будем считать, что в этот раз я выбрала хорошую компанию и возможность очередного отклонения от маршрута:) Утром огромное дерево, почти закрывающее всё моё окно, нещадно трепало, едва не пригибая к земле. Было тепло, солнечно, но очень ветрено. Вечером, когда я постучала к хозяйке, чтобы спросить, что делать утром с ключами от комнаты, она рассказала мне новости: ночью было землетрясение. "Вот поэтому и ветер такой, тряхнуло нас ночью, оказывается. Но я не слышала. Соседка днём рассказала: "Ия, говорит, как ты спать можешь?" А я что? Сплю я, не слышала. Первый раз что ли нас трясёт? Что же мне, совсем ночами не спать?!" Похоже, во всём Тбилиси в ту ночь не спала только наша соседка: остальные либо привычные, либо просто ничего не почувствовали:)) Выехали мы в тот день не слишком рано - часов в 9. И даже за кофе не заезжали:) За Сагареджо дорога повернула направо, углубляясь в пейзаж, совершенно не свойственный для Грузии. Я мечтала съездить к Давид-Гареджи ещё несколько лет назад, но тогда дороги туда не было. Во всяком случае нормально проходимой для обычной легковой машины. За те годы, что я не была в Грузии, ситуация изменилась - до монастыря теперь ведёт идеальная дорога, что сделало его весьма популярной достопримечательностью. Если мы ехали по весьма пустынной дороге, обогнав лишь один ранний автобус, то когда уезжали, парковка была буквально забита - около 15 только больших автобусов, не считая их мини-версий и частных машин. Отар сказал, что нормальная дорога - это скорее не заслуга развивающегося туризма, а необходимость для недавно возникших здесь ферм, выращивающих фисташки. И, действительно, поначалу мы видели по обеим сторонам дороги огромные по площади, засаженные рядами низкорослых деревьев. А потом начались бескрайние плоские пространства степи. Привычный мне по дому, всегда завораживающий меня пейзаж. Я читала, что Давид-Гареджийский монастырь располагается в пустыне, но взглядам открылась скорее степь, украшенная свежей зеленью после дождя. Бархатно-зелёное полотно, собирающееся постепенно в складки гор, а над ним - высокое, бездонное небо. Эта дорога осталась у меня в памяти едва ли не отчетливее, чем сам монастырь, я не могла оторвать взгляд от разворачивающихся за окном пейзажей. Вот только фотографировать не особо получалось, дорога часто поворачивала так, что солнце светило прямо в объектив, да и самые впечатляющие пейзажи виднелись в водительское окно. - Почему всё самое красивое опять с твоей стороны? - Ну, так кто что заслужил же... ладно, обратно по этой же дороге поедем, насмотришься:)) Единственное село по дороге - Удабно (в переводе - "пустыня"): Одинокое дерево: Пасущиеся стада: Чем ближе к монастырю, тем выше и рельефнее складки гор: Местный ландшафт - это дно плескавшегося здесь миллионы лет назад океана, и по сей день все озера этой местности - солёные: Буквально - "дорога серою лентою вьётся...":) Показался впереди монастырь: И те самые радужные горы моей мечты:) Конечно, я не удержалась от того, чтобы бросить на них взгляд, но покажу их, пожалуй, позже. Пока же идём в монастырь:)

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

Мы за вами тогда, я в середине ноября ездила:) А тур был, действительно, в те времена шикарный. Жаль, что потом его перекроили и переделали. у той программы был идеальный баланс между большим количеством увиденного и размеренностью, неторопливостью осмотра. В целом заметила, что не раз потом такое было в плане изменения программ, часто хотелось сказать "не надо делать как лучше, оставьте как хорошо":))

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

Новогодний форумский был тогда по "дюрам Франции" (это наш замечательный польский водитель однажды так какую-то деревню обозвал, в которую мы ехали по такой узкой дороге, что у водителей огромного "Мерседеса" она вызывала массу эмоций:)) Поэтому когда в порыве их Гжегош сказала: "Шо цэ за дюра?" хохотала вся первая половина автобуса, которая это случайно услышала, а потом и вторая - когда ей передали. С тех пор подпольная кличка к туру приклеилась прочно:)) ) Там было совместный отзыв от группы, и это был один из самых поздних моих туров с ТТВ. До того была пара отзывов по карнавальным, кажется. Да собственно, писать я начала после покупки зеркалки, когда более-менее нормальные фото для иллюстраций стали появляться. А зарегистрировалась я еще перед самым первым туром по Чехии и Германии: https://forum.tourtrans.ru/topic/22153-pristup-nostalgii-ili-moy-pervyy-tur-4v-noyabr-2009-g/#comment-801072

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

Я не оскорбляю, просто я сладкое не люблю:)) Хотя иногда, наоборот, хочется холодного. Я к тому, что я стараюсь пить не потому, что так и это надо, а потому что хочется. А то от алкоголя и так польз сомнительная, а если его ещё в себя без удовольствия заталкивать? Зачем оно?:) Потому не всегда, но бывает у меня новый год без шампанского - с вином или вовсе с пивом:)- Посиделки за чашкой кофе --- 2

- Возвращение в Грузию. Четыре года спустя...

День 6. Вечерне-завершающее:) По возвращении в Тбилиси я, бросив вещи в гесте, отправилась на обедо-ужин в «Палермо» (накануне вечером народу было не протолкнуться, все столики заняты, поэтому я решила, что лучше поужинать пораньше). Уложив в себе вкусной густой чихиртмы с куском курицы на полтарелки и несколько хинкали, я поняла, что надо срочно идти всё это растрясать:)) И отправилась прогуляться по улицам Тбилиси. Ничего особо нового я вам сейчас не покажу – я прошлась немного по старому городу, куда глаза глядели и ноги шли. Вышла к отреставрированной площади Ладо Гудиашвили и соседней улице А.Каталикоси. Начало реставрации я застала ещё в прошлый свой приезд, и, честно говоря, мне было страшновато увидеть результат. Но в целом мне понравилось, красиво, хоть и очень глянцево, картиночно. Но думаю, пройдёт время, излишний блеск сотрётся, приобретёт налёт истории, а красивые фасады и балкончики останутся. Я даже фотоаппарат с собой на прогулку не брала, потому фото телефонные, иногда с непредсказуемо завернутой перспективой:)) Площадь, кстати, стала весьма популярна среди молодёжи и подростков - ими заняты почти все лавочки в сквере: А совсем рядом - нереставрированная красота: Потом решила гулять с определённой целью, и направилась к театру Резо Габриадзе. Правда, кругами: через площадь Свободы, Бараташвили и Шавтели. Немного картинок всем знакомых улиц. Красивое у памятника Иоанна Петрицы обрамление:) И вот, наконец, башня Резо показалась. Я хотела купить билет на спектакль на один из дней моего повторного приезда в Тбилиси (после Боржоми и Батуми). Мне в принципе было всё равно, что смотреть, но мне повезло – в середине месяца шла «Рамона», которую мне ещё не довелось видеть. Подзабыв, где касса, я завернула вниз, в театр, чтобы спросить у женщины, проверяющей билеты. И не смогла сдержать улыбки: вы только посмотрите, чем подпирается дверь этого театра:) Милота же:) Меня отправили в кассу в башне, но я немного не успела: прямо передо мной закрылась дверь. Поинтересовалась только режимом работы на завтра: вечером должна была успеть. Задержалась немного у башни – невозможно ведь не затормозить, рассматривая бесконечные детали на этом творении Мастера. Каждый раз нахожу на ней что-то новое. А в кафе, к слову, идёт ремонт. Представления на башенных часах дожидаться не стала – оставалось ещё минут сорок. Не могу пройти мимо Анчисхати – самой старой церкви Тбилиси, всегда стараюсь заглянуть. Вот и в этот раз заглянула просто посмотреть, но нас: меня и всех заглянувших передо мной как-то очень гостеприимно встретил священник, велев подойти за благословением и написать имена для молитв за здравие, за упокой. - А свои-то имена написали? За здравие? Пишите, конечно. И свечку вот возьми, поставь вон там, попроси себе счастья. Направил к Спасу. Невероятно мощная энергетика у иконы. Вышла с ощущением какого-то тепла на душе. И отправилась дальше, гулять по окрестностям. Забрела в Сололаки без особой цели, просто побродила по улицам под звучащие в памяти строчки В.Головина. Не эти, но сегодня захотелось их. Ну, разве олифой покрыли крутых переулков дома, Полонского и Гришашвили сводившие ночью с ума? И краской, слегка разведенной, сумеет ли выкрасить кто резные пролеты балконов, что помнят Котэ и Кето? Я трогаю старые стены – палитру тепла и добра. Их краски вовеки нетленны. Как небо. Как свет. И Кура. Из окон, которым не спится, на строек бетон и песок короткою ночью ложится надежды неясный мазок. Потом, когда дел под завязку и время торопит, свербя, дома окунаются в краску упорства и веры в себя. А вечером, в двориках тесных, над старым соседским столом, плывут разноцветные песни о будущем и о былом. Цвет памяти и откровенья несут над Курою плоты. Лишь черная краска забвенья чужда переулкам крутым. Я трогаю старые доски. И, вдруг, представляю легко, как рядом дымит папироской небритый художник Нико. Сверилась с метками на карте, пара штук была вроде рядом, но парадные либо оказались закрыты, либо я их просто прошла мимо. Зато обнаружила пару интересных находок неожиданно. Вот, например, граффити с Медеей, или такой чудный автобус-бар. Ну, и разные мелочи: За время моего отсутствия в Тбилиси город заполонили чёрные коты:) Персонажи граффити авторства уличного художника Goshaart. Они всюду – на временных заборах, закрывающих место ремонтных работ, на трансформаторных будках и вентиляционных шахтах, на воротах старого города и номерных табличках, на тумбах для афиш. Весьма симпатичные создания. Встречаются и не коты, но четверолапые всё-таки чаще. К ним вскоре привыкаешь и невольо начинаешь искать глазами за каждым следующим поворотом. В какой-то момент мой взгляд зацепил и вот такое объемное изображение со знакомыми строчками Маяковского. Я знаю: глупость - эдемы и рай! Но если пелось про это, должно быть, Грузию, радостный край, подразумевали поэты... Нахлынуло волной сожаление о несбывшемся плане. До того, как получив один дополнительный день, я решила ехать в Батуми, в моих планах значился Кутаиси и его окрестности, но не популярные каньоны и пещеры, а тоже целый список малоизвестного. В том числе и небольшое село Багдати, на окраине которого расположился дом, где родился Володя Маяковский. Мне хотелось побывать там. Знаете, долгое время я не знала о нём (не о доме, о Маяковском) ровным счетом ничего. В школе его поэзия была для меня сущим мучением, а биографию я как-то не стремилась изучать вообще. По закону подлости, на экзамене по литературе в одиннадцатом классе мне попался в билете вопрос, но благо, хотя бы по любовной лирике Маяковского. Хоть пару слов про посвящённые Лиле Брик строчки я сказать могла, а больше учителя, зная обычно сложные отношения учеников с его поэзией, от меня и не требовали. Потом когда-то попалась на глаза окутанная романтическим ореолом история с букетами для Татьяны Яковлевой, промелькнула мимо и снова забылось. И лишь несколько лет назад, наткнувшись случайно в Кутаиси на памятник юному гимназисту Маяковскому, я задалась вопросом, почему он здесь, а заодно решила совершить ещё одну попытку вникнуть в поэзию. И внезапно поразилась мощью и необыкновенной, своеобразной образностью этих рваных, ритмичных строк. И до сей поры во мне нет однозначного отношения к Маяковскому – ни как к личности, ни как к поэту. А интерес есть, ибо под его завораживающее обаяние не попасть сложно. Несколько дней спустя в дороге разговор зашёл о ремонте дороги, которая ведёт из Боржоми в Кутаиси мимо Саирме и Багдати. И я поделилась своими несбывшимися на эти края планами. «А Вы знаете, - сказал мой замечательно-любознательный водитель Богдан, который в тот день открыл для себя вместе со мной несколько новых мест в Грузии. – Я там тоже ещё никогда не был, мне интересно. Приезжайте в следующем году, вместе съездим, посмотрим. Хорошо?» Я обещала…:)) Понимаете, да, откуда берутся мои планы на будущее? Просто эти удивительно-прекрасные люди, влюбленные в свою страну, не допускают и мысли, что я могу вдруг захотеть посмотреть какую-то другую, и так сложно становится с этим спорить:)) И снова невольно вспоминается Головин:)) Мой сосед в Париж поехал. Посмотрел на Нотр-Дам. Рассказал мне об успехах у мамзелей и мадам. Про Версаль со мной делился, Лувр описать хотел… Я послушал. Восхитился. И в Тбилиси улетел. Сослуживец съездил в Лондон. Видел королеву-мать. Сообщил мне, что свободно мог в Гайд-парке выступать. Рассказал и про собранье восковых известных тел. Я все выслушал с вниманьем. И в Тбилиси улетел. Сын добрался до Мадрида, а потом – в Музей Дали. Видел Прадо и корриду и в Марбелле корабли. С сеньоритой подружился, в сотне баров посидел… Я, конечно, восхитился. И в Тбилиси улетел. Мне твердили, что неплохо свет горит на Пляс Пигаль, есть вода в квартале Сохо, в Прадо есть теплоцентраль. Может лишь идиот стремиться в край, где нет всех этих дел. Я не мог не согласиться. И в Тбилиси улетел. Знаю есть на свете этом много дивных городов без проблем с водой и светом, без террора холодов. С детства я прочел так много книг об этих городах! Но пока лежит дорога в город на иных ветрах. Я, конечно же, поеду (но попозже, не сейчас) и на Темзу, и в Толедо, и взойду на Монпарнас. Если экономить строго, все поездки по плечу. Накоплю деньжат немного и… в Тбилиси улечу. А между тем (за лирическими отступлениями) впереди замаячил уже подсвеченный огоньками мост Мира. Но вечер был столь чудесен, что домой ещё не хотелось. Я, свернув сторону, ещё немного прогулялась до Сиони. Потом всё-таки перешла через мост, прошлась по парку Рике, любуясь огнями, отражающимися в Мтквари. А потом какое-то смутное беспокойство-воспоминание царапнуло мой мозг. Что-то несделанное или позабытое не давало покоя. В голове всплыло сказанное на прощание: «Как до дома доеду, напишу, купим тебе билеты на поезд…» Я посмотрела на часы, представила, как ругается Отар на всех известных языках, и срочно потопала к домашнему вай-фаю:)) Всё, теперь точно этот день закончился:) Завтра будет новый:)- Посиделки за чашкой кофе --- 2

Эм... Зачем пить то, что невкусно? Я как раз, наоборот, вкус вина люблю. И именно того, которое по технологии квеври/караса. Легко!:) Уже года полтора пью только кофе и заваренный в чайнике фактически компот - ягоды, яблоки, лимон, имбирь, корицу, мяту и другие травы в разных сочетаниях. Без грамма заварки.- Посиделки за чашкой кофе --- 2

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

Я честно про моду не знаю, но мне внезапно захотелось белого из квеври, а тут удачно подвернулось на винодельне нестандартное полусладкое даже:) Я решила, что надо брать:) После щедро налитых чуть не в край двух бокалов, как уж тут не решить-то?:)) Вот и привезла домой. В Грузии пить было уже некогда, уезжала на другой день.- Посиделки за чашкой кофе --- 2

О, узнаю Кента:)) Это белое вино, изготовленное в квеври, в производстве которого используется не только виноградный сок, а и мезга. Отсюда и цвет получается не почти-прозрачно белым, как у вина по европейской технологии, а насыщенно-оранжевый. Ровно по той же причине красное вино грузины традиционно называют чёрным - у него тоже гораздо более глубокий темный цвет, чем у европейского:)- Посиделки за чашкой кофе --- 2

- "Неизвестная" Европа

Немного иная ситуация. Армянская культура и архитектура для Турции - это всё-таки не совсем своё историческое наследие.- "Неизвестная" Европа

Хотелось бы в это верить, но на протяжении последних ста лет как-то не слишком это наследие сохранялось и восстанавливалось. Зв фото спасибо, очень хочется там побывать.- Возвращение в Грузию. Четыре года спустя...

ქართული სილამაზე 🙂 გმადლობთ!:) ("картули силамазэ:) гмадлобт!")- Возвращение в Грузию. Четыре года спустя...

День 6. Дманисский Сион и Аллея баранов. Дманисский Сион, как я уже упоминала, - храм 7-го века. В виде классической базилики, напоминающий по форме Болнисский: Правда, входной портал был пристроен гораздо позже, в 13-ом веке, и он несколько выбивается из картины привычной грузинской архитектуры, напоминая скорее армянский гавит. И даже хачкар в одной из его стен есть: Кроме хачкара, его украшает и красивая каменная резьба: Башня, соединённая с Сионом каменной аркой, появилась тоже в более позднее время: Направляясь к нижней части городища, я обошла Сион с другой стороны: И внезапно увидела целую аллею каменных баранов - надгробных памятников, которые были традиционными для тюркских народов эпохи средневековья. Если присмотреться, по изображенным на них рисункам можно прочесть целую историю жизни и смерти: на них вооруженные воины, сцены сражений, или - как на том, что видела у входа, - портновские инструменты: А вот там, за забором, как раз и находится археологическая зона-музей: Когда я возвращалась, коты сменили позу и место дислокации, но спали всё также синхронно, заставляя думать, что в глазах двоится:)) Я не стала их будить, расположилась на соседней лавочке, посидела немного, погревшись на солнышке и любуясь пейзажами. Уходить не хотелось, но нужно было поймать последний шанс въехать в Тбилиси до начала пробок. И так мой "недолгий" маршрут растянулся на целый день. Чудесный и интересный день:) У меня остался ещё вечер на немного прогуляться по Тбилиси. Поэтому небольшое продолжение этого дня следует...:)- Возвращение в Грузию. Четыре года спустя...

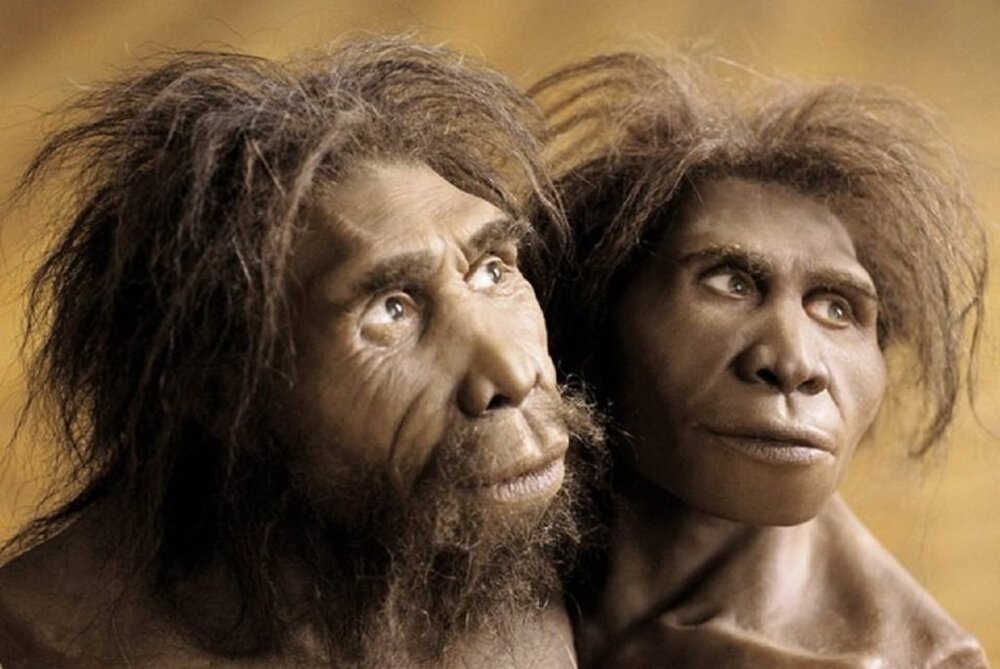

День 6. Городище Дманиси. Итак, до Дманиси мы всё-таки доехали:)) Остановились у ворот, которые показались закрытыми. Пока прошла несколько шагов до них, я успела и огорчиться, и перестать печалиться, утешившись мыслью о том, что уж теперь-то на Квеши точно будет время:) Но когда я просто наугад толкнула ворота, одна створка поддалась и открылась. Вот так вот прямо и заходить? Ни охраны, ни билетов? Ладно... У ворот на фрагменте старой каменной стены информационная табличка, выше по каменистому склону убегает вверх малоприметная тропинка. Поднимаюсь по ней в верхнюю часть: Вот тут, пожалуй, приторможу пока для пояснений. Что же представляет собой этот музей под открытым небом Дманиси? Сегодня его территория условно делится на две части - верхнюю и нижнюю. Верхняя - это остатки средневекового города с крепостной стеной, руинами внутренней крепости и Дманисским Сионом - древним храмом 7-го века. Нижняя же часть - это археологическая зона, раскрывшая учёным слой за слоем самые-самые глубины истории, на которой и по сей день продолжаются исследования и удивительные открытия. Зона оборудована для туристов - ограждения, деревянные настилы, информационные стенды с пояснениями о том, что именно здесь было найдено, небольшой музей с найденными на раскопках предметами. Эта территория закрыта символическими воротами и охраняется, у ворот стоит касса, вход стоит 5 лари, кажется. Однако, когда я приехала, я не встретила у ворот ни одной живой души. В принципе, наверное, можно было бы просто зайти и оставить потом эти 5 лари за билет у окошечка кассы, никаких серьёзных замков и запоров там не наблюдалось, но так вламываться в музей я постеснялась:)) Потому археологическая зона осталась на другой раз, я и без того не пожалела, что приехала. Место, помимо того, что полностью удовлетворяет мою страсть полазить по древним стенам и руинам, еще и очень красивое. Однако, по порядку. Расскажу всё-таки вкратце о находках археологической зоны и об истории Дманиси. Пару-тройку десятков лет назад название этого древнего города было на устах учёных всего мира, да и до простых любителей истории или любознательных людей долетало. Я лично смутно помню, как обсуждали в новостях удивительную находку - черепа первых европейцев, найденные на территории Грузии. В 1991-2005 гг здесь действительно нашли остатки скелетов далёких предков человека (анализ показал, что их возраст 1,8 млн.лет). К слову, были там не только черепа, но и позвонки и некоторые другие кости, которые по сей день считаются самыми древними из найденных. Уникальность находки состояла ещё и в том, что это был не единичный череп, а целая группа, принадлежащая особям одного вида, проживающих на территории в один период времени, при этом разного возраста и половой принадлежности. Это дало учёным прекрасную возможность комплексного изучения образа жизни, возрастных изменений, возможных взаимоотношений в группе. Два черепа наилучшей сохранности принадлежали мужской особи в возрасте около 40 лет и более молодой женской. Ученые предприняли попытку реконструировать их внешний вид, и фото этих реконструкций одно время буквально наводнили интернет, поселившись в картинках, мемах и прочем. Наверняка, каждый из нас видел их - Зезва и Мзия (следующие пара фото - с просторов интернета): К слову, делающие сэлфи гоминиды - это не чьё-то хулиганство, это логотип проходившей в Грузии в 2015 году Международной недели науки и инноваций, призванный подчеркнуть развитие науки и связь древности и современности: Кто же такие эти Зезва и Мзия, что их находка столь потрясала учёный мир? Попытаюсь коротко объяснить, не углубляясь в дебри научных терминов. Вот есть мы, называемые "Человеком разумным" (хотя порой возникают сомнения в том...). До нас были человекоподобные гоминиды, но ещё не совсем люди в привычном понимании - "Человек прямоходящий". А ещё раньше был "Человек умелый", названные так потому, что сумел обрести первые навыки собирательства и создать наиболее примитивные орудия производства. Так вот эти умелые - древнейшие предки современного человека, жили в Африке около 2 млн.лет назад. А вот шагнувший на следующую ступень развития Человек прямоходящий уже перебрался на евразийский континент, его останки находят и на европейской части, и на азиатской. Так вот Зезва, Мзия и другие их соплеменники, найденные на территории Дманиси, представляют собой переходную стадию от Человека умелого к Человеку прямоходящему, по мнению одних учёных, или самых ранних представителей Человека прямоходящего (Homo erectus), по мнению других. Это дало возможность исследователям предположить, что из Африки древние гоминиды перебрались по какой-то причине на территорию нынешнего Закавказья, а уже оттуда распространились дальше по Европе и Азии. Есть версия, что именно попадание в более суровые условия проживание стимулировали дальнейшее развитие гоминидов - здесь не было вдоволь круглый год растущих на деревьях плодов, которыми можно было бы питаться, потому возникла необходимость в охоте, для которой нужно гораздо больше навыков, умений и сообразительности, чем для простого собирательства. Вместе с черепами гоминидов археологи нашли и множество останков самых удивительных для нас сейчас животных - жирафов, слонов, саблезубых кошек, на некоторых костях явно выражены следы от удара камнем, что позволило предположить, что они стали жертвой охотников-гоминидов. Что касается того, насколько Зезва и Мзия были близки к современному человеку... по реконструкции внешности видно, что ещё не очень: узкий лоб, почти полное отсутствие подбородка, небольшой по объему мозг, рост не более полутора метров. Череп Зезвы, к слову, позволил учёным сделать ещё один вывод: первые прямоходящие были существами социальными, жили группой с определённой иерархией, и им не чужды были сострадание и забота друг о друге. Дело в том, что Зезва был беззубым, но после потери зубов прожил несколько лет. Давид Лордкипанидзе, директор национального музея Грузии и руководитель раскопок в Дманиси, в котором экспонируются найденные черепа, сказал однажды в интервью, что без помощи соплеменников ему было бы просто не выжить: “То, что беззубый старик мог выжить, для нас, пожалуй, является первым свидетельством человеческого поведения». Если интересны подробности, то оставлю здесь небольшой фильм с рассказом Д.Лордкипанидзе о исследовательских выводах: А я пока пойду дальше, в не столь далёкую историю:) Более поздние культурные слои открыли археологам, что первое постоянное поселение здесь, на плоскогорье над каньоном реки Машавера, возникло примерно за 3000 лет до.н.э. Это, для понимания, примерно на пару тысяч лет раньше древнего Уплисцихе. Отдельные стоянки охотников были здесь ещё раньше. С тех пор началась богатая, но малоизученная история Дманиси. Здесь проходили караваны, идущие по Великим шёлковым путям. Здесь в 7-ом веке был построен полноценный город. Он был центром созданного арабами Дмунисского эмирата, а затем перешел под власть Таширского царства, а позже в руки сельджуков. Новая страница грузинской истории города связана с именем Давида IV Строителя, который, собирая разрозненную Грузию по частям под свою сильную руку, присоединил и дманисские земли. 12-13 век - расцвет Дманиси, когда он активно строился и развивался. Примерно к этому времени относятся сохранившиеся на территории городские сооружения (крепостная стена более ранняя, 9-10вв). А потом город сжёг Тимур, и он на долгое время выпал из исторических хроник. В 16-ом веке вернуть ему былой расцвет пытались представители княжеского рода Бараташвили, но не слишком успешно. И уже в 18-ом веке город был покинут окончательно и заброшен. Сегодня в верхней части Дманиси можно увидеть прекрасно сохранившийся Сион, остатки крепостной стены, замка, фундаменты городских зданий внутренней крепости. Практически никаких заграждений или ограничений нет, находилась я от души. Только в храм не заглянула - у входа велись какие-то ремонтные работы. Усё, с основной портянкой текста закончила, наконец, дальше будут фото:) К слову, первое, что привлекло внимание - прекрасные виды на окрестности, это я даже до крепостной стены не дошла ещё, лишь немного поднялась по тропинке (ориентир для нахождения городища - вовсе не современный город Дманиси, а небольшое село Патара Дманиси, расположенное среди заросших лесом гор, дорога туда ведёт прекрасная): Барбарис растёт:) Показался Дманисский Сион: и крепостная стена: и пара совершенно одинаковых, создающих ощущение, что двоится в глазах после монастырской дегустации:))) Уютное место отдыха: у археологов свои фишечки для украшения интерьера:) Да и в целом территория уютная, ухоженная - лавочки, травка зеленеет, бабочки летают, цветы цветут. Когда солнышко выглядывать к тому же начало, мне вообще захотелось присесть на лавочке и на некоторое время забыть о том, что надо возвращаться в Тбилиси:) Но это попозже, пока же ещё хочется к крепостным руинам: Проход манит заглянуть, за ним, похоже, неплохо сохранившаяся баня: На крепостную стену стоит подняться ради того, чтобы посмотреть на окрестности. Восхитительно красивая природа вокруг: Спустившись вниз, по дороге к Сиону заглянула ещё вот к этим остаткам чего-то жилого, и внезапно в одном из помещений обнаружила под ногами вкопанные в землю старые квеври: Никогда не могу равнодушно пройти мимо этого волнующего сочетания древних вековых камней и мимолетности цветущего: Дальше - немного Дманисского Сиона в деталях.- А сегодня день рождения у....

Поздравляю, Алексей! Новых планов, мечт и их воплощения в жизнь, новых интересных путешествий, лёгких дорог, солнечной погоды и адекватного курса евро:)