Весь контент Нафаня

-

Малая Родина наших туристов

Практически из серии "Вы не поверите", но есть, чем гордится:) 21 мая 2025 года на Международном фестивале «Интермузей-2025» подвели итоги Второй Национальной премии в области музейного дела имени Д. С. Лихачёва. И в номинации "Руководитель музея" премию получил директор нашего музея изобразительных искусств Юрий Комлев. В качестве особо примечательных директорских заслуг 2024-го года назвали открытие "Эрмитажа-Евразии", организацию масштабного проекта к юбилею А.С.Пушкина (частью которого, к слову, стал полёт "Капитанской дочки" от Оренбургского издательства на МКС) и организация выставки оренбургских пуховых платков в здании ООН в Женеве. И (от себя уже добавлю) в прошлом же году начали ремонт исторического здания на Советской, чтобы разместить в нём ещё один новый филиал - музей современного искусства "М'Арт", открытия которого ждём в середине лета. Вот он, наш замечательный музейный директор, в чУдном пиджаке:) Как думаете, кому досталась премия в номинации "Музей года"?:)

-

Малая Родина наших туристов

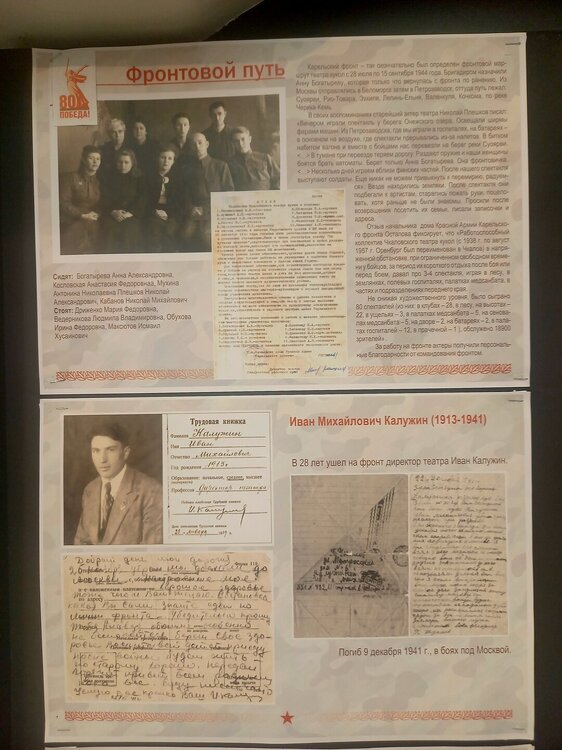

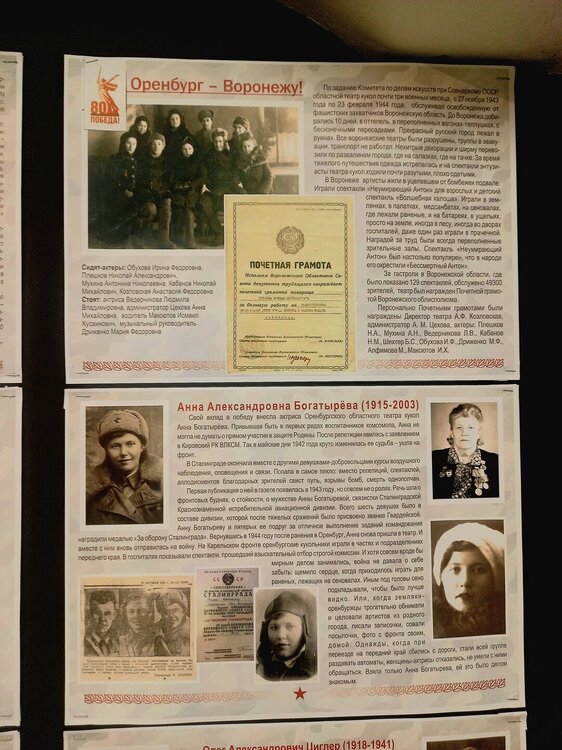

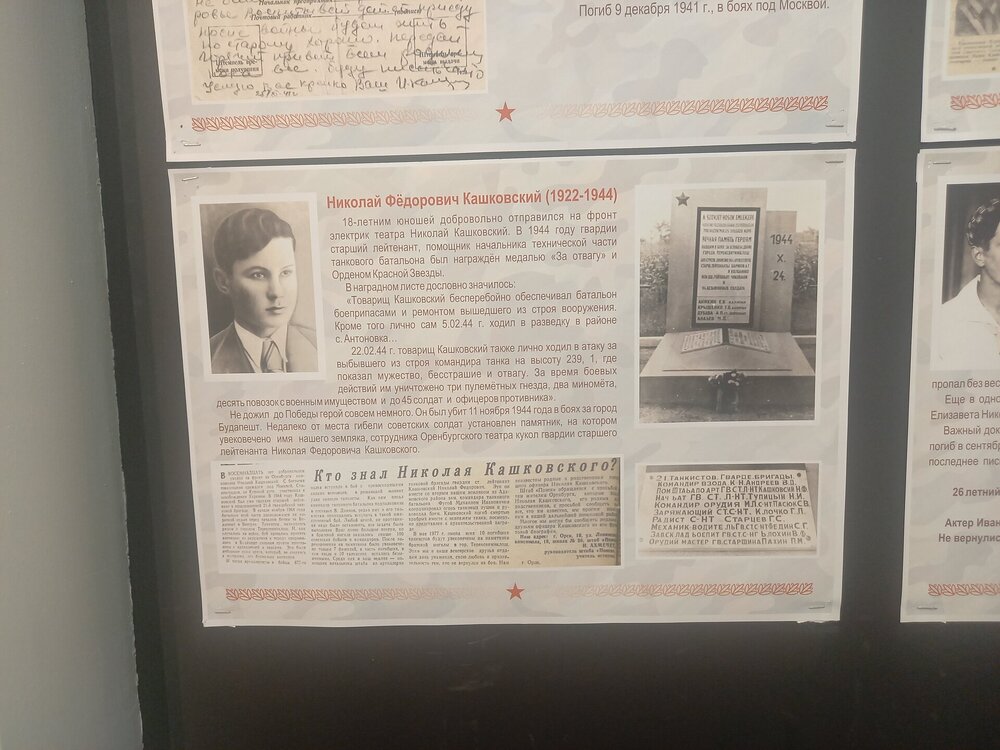

Писала уже, но повторюсь. У нас есть замечательный областной театр кукол, расположенный в историческом здании Гостинного двора на Советской. Один из старейших на Урале. Другой старейший кукольный на Урале находится в Челябинске и младше нашего всего на пару месяцев. В этом году они оба отмечают юбилей - 90 лет. Как сказал художественный руководитель нашего театра Вадим Смирнов, жизнь только начинается:) И вот в честь юбилея на три дня театры поменялись сценами в рамках проекта обменных гастролей. К слову, у них есть ещё одна роднящая их черта - оба театра ставят спектакли для взрослых. Сегодня, не поверите, ходила смотреть "Любовь и голуби". Когда увидела название в афише, не смогла даже представить, как это?! Как поставить это в рамках кукольного (!) формата? Оказалось, можно и замечательно. Чудесный спектакль, при этом очень кукольный. В классических традициях театра Образцова -- артистов на сцене практически не видно, куклы над ширмой/декорациями. Прекрасные куклы, замечательные актеры, насмеялась от души:)) (фото с группы ВК нашего театра кукол): В фойе до спектакля посмотрела выставку, посвящённую ВОВ. В витринах - предметы, найденные поисковиками, на стене - театральный Бессмертный полк: А наш театр увёз в Челябинск единственный в стране кукольный спектакль по Булгакову "Зойкина квартира" (правда, стоит отметить, что у нас немного иной подход - на сцене уживаются и куклы, и артисты) и замечательную постановку "Тот самый Мюнгхаузен":)

-

Весна идет...

Значит, я думаю в верном направлении:) и цветы похожи, только кистями цветёт.

-

Весна идет...

-

Весна идет...

Первый жёлтый шиповник расцвёл:) Калина: Ирисы доцветают: Какова красота:)) кажется, дождь собирается... Или не собирается (разница - минут 30, и так весь день по кругу, полило, как из ведра к вечеру, минут 10, потом солнце засветило):

-

Долгая дорога в Долгие горы Оренбуржья

Сарактащ. Вот храм в нем как раз - точная копия нашего разрушенного Казанского собора, уменьшенная с соблюдением пропорций. А ещё он примечателен тем, что там снимали "Русский бунт", и режиссёр его Александр Прошкин, лесной человек, впервые попал в степь и был ей очарован, возвращался потом для съёмок неоднократно. Из интервью: "Для меня этот край открыл Александр Сергеевич Пушкин... Я северянин, привык к лесному пейзажу, и сиепь произвела на меня впечптление магическое. Она дышит, всёвремя какие-то холмы, распадки, вспышки рощиц, река течет синей лентой, необычно гигантское небо.... Это пространство возбуждает фантазию: кажется, чтотвот сейчас из-за холма покажутся конницы сарматов, скифов, пугачевцев. И народ своеобразный: разные этносы, религии, культуры, но есть общее: они - степняки, им свойственна суровость, даже жестокость, настороженность. Каждый человек виден за километр, и надо понять - это друг или враг..." "В какой-то мере это пространство формирует людей, которые здесь живут. Люди меняются, но что-то общее осталось. В оренбуржцах есть некое чувство воли, свободы, решительность, способность мгновенно принимать решения, целый ряд качеств, которые не формируются у человека, живущего в замкнутый пространстве леса, например. Это другая психология." А Шишки- место невероятное, да, в любую погоду:) Андреевский монастырь, к слову, сложен из того самого глазурованного кирпича, что и гауптвахта, только необычного шоколадного оттенка в сочетании с белым очень красиво смотрится: Это мужской монастырь с довольно строгим уставом, но в церковь зайти можно, быть может, не всегда, правда. Там есть не слишком распространённая в современной иконографии фреска Троицы, некогда изображать человеком Бога-отца на одном из церковных соборов 17-го века было запрещено, поскольку людям явился в человеческом образе только Иисус, Бог-сын, и тогда Троицу стали изображать по примеру Рублева в виде трех ангелов. Но в Андреевке вот обратились к старой иконографии:

-

Праздник - каждый день! Даты, события...

Колёсики по ступенькам не едут и на полки сами не запрыгивают:)

-

Праздник - каждый день! Даты, события...

И свитер под неё:)) я как-то в конце лета приехала в лёгкой осенней куртке и ни разу не пожалела - градусов 10-12 было:) Мои просто привыкли и только спрашивают, куда я вечером, может, куда-то подвезти смогут:)

-

А сегодня день рождения у....

Гульфира, с днем рождения! Здоровья, благополучия Вам и Вашим близким, много интересных встреч и путешествий!

-

Праздник - каждый день! Даты, события...

Да какая разница, какая погода в Питере, когда там всегда можно найти, чем себя занять?:)

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

-

Малая Родина наших туристов

А я на Ночь музеев ходила в наш краеведческий и заглянула, наконец, на пасхальную выставку. Да, я своевременная, но справедливости ради - и открылась она уже после Пасхи (точнее, на пасхальной неделе), в конце апреля:) "Светлый праздник Пасхи" - это более 400 пасхальных яиц, подставки под них, пасхальные открытки, плакаты. Это частная коллекция уникального человека Геннадия Александровича Найданова - искусствоведа, художника-реставратора, коллекционера. Выставка приурочена не только к празднику Светлой Пасхи, но и к 75-летнему юбилею её автора (дай Бог ему здоровья, ибо в столь почтенном возрасте он продолжает преподавать на кафедре дизайна университета). Его коллекции вообще весьма многочисленны и разнообразны и часто ложатся в основу выставок городских музеев, например, уже лет двадцать Геннадий Александрович готовит и организует ежегодные новогодние выставки в выставочном зале Музея изобразительных искусств - новогодние открытки, игрушки, стеклянные изделия и прочее подобное (тематика меняется). На нынешней выставке представлена лишь часть коллекции пасхальных яиц, сотрудница музея сказала, что вообще-то коллекционер просил два зала, но свободным оказался только один. Пасхальные яйца - как настоящие, украшенные в разных техниках, так и сувенирные из самых различных материалов - дерево, стекло, камень, фарфор; привезённые из разных стран и разных регионов России, региональных центров традиционных народных промыслов. Некоторые - как произведение искусства. Яйца-матрешки есть:) Полохов-Майдан, Семёнов, Хохлома, Жостово, Гжель, Абрамцево и др: Яйца-иностранцы:) Богемское стекло из Чехии: Франция и Хорватия: Германия: Турция: Узбекистан и Индия: Каменные яйца (яшма, лунный камень, змеевик и пр.) Украшенные бисером и лентами: Стекло и хрусталь: Проволочное плетение: Керамика: Отдельная витрина - украинские писанки, с разных регионов, в основном из карпатских сёл, где проживают гуцулы - это их тщательно хранимый народный промысел: Внизу - инструмент-кистка, которым наносится узор: Но больше всего меня поразила вот эта техника - драпанки, когда яйцо сначала окрашивается, а потом на окрашенной поверхности процарапывается рисунок. Это какая ювелирная работа - процарапать такую красоту, не повредив при этом хрупкой скорлупы! К слову, этой техникой в совершенстве владела мама нашего писателя-земляка Аксакова. Ну, и наши современные мастера. Без пуховых яиц Анны Советовой никуда:) Владимир Зверев - художник-иконописец, реставратор, коллекционер: Л.Махнева: Малеванки - авторская роспись по дереву: Ну, и пасхальные плакаты и открытки:

-

Праздник - каждый день! Даты, события...

отмечали вчера - Ночью музеев. Сирень во дворике нашего краеведческого (особняка купца Еникуцева) цветёт традиционно дольше всех:)

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

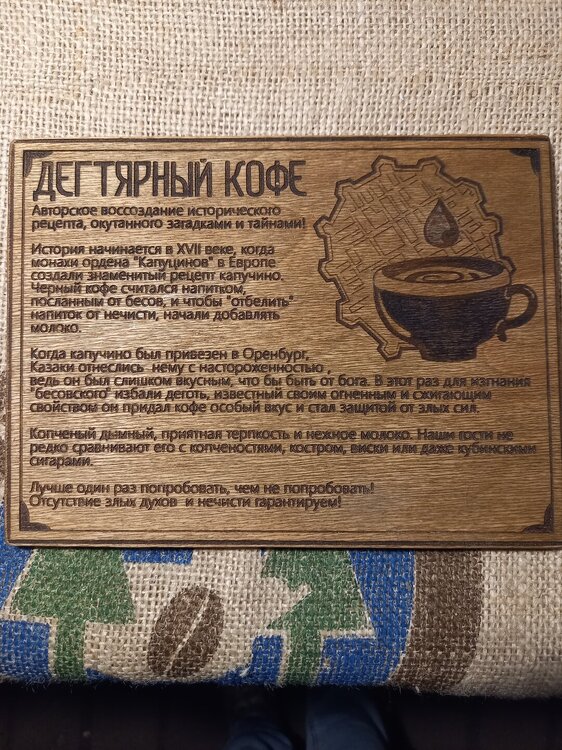

Да какую пользу от него надо почувствовать с одного стакана-то?:)) У нас его как лечебный и не позиционируют вовсе, это я сама залезла в интернет в поисках информации о том, можно ли вообще такое пить, нашла, что даже нужно. Ребята, его варящие, если и раскручивают в соц сетях, то в другом ракурсе - как оренбургский специалитет, сколь я помню, его рецепт и сочинили-то к одному из ежегодных "Вкусов Оренбуржья". Спросом пользуется хотя бы на раз, попробовать интересно. Практически вся очередь к стойке человек в десять передо мной за ним и стояла. Сейчас городские экскурсии часто в кофейню с этим кофе заглядывает. Кто его знает, может, так и станет тот кофе известен на всю страну когда-нибудь:)

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

-

Весна идет...

Печаль:( у нас так в ноябре, и я сразу начинаю уже ждать, когда же день увеличится. У меня, по ходу, декабрьское солнцестояние, после которого день начинает прибавляться - праздник больше, чем новый год:))

-

Весна идет...

А во сколько у вас в июне темнеет? С нашим часовым поясом просто для меня эта фраза очень удивительно звучит/выглядит:) у нас в половине девятого день ещё, можно сказать. Вчера вот в половине десятого так было:

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

-

Весна идет...

А у нас шиповник цветет (но желто-розового еще нет:) ), сирень кое-где ещё цветёт, пух тополиный летает... каша порой в голове, какой нынче месяц-то?:)) Кусочек степи на газоне:)

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

-

Долгая дорога в Долгие горы Оренбуржья

Не, не только, там дальше частный сектор идёт разноцветный, домики есть даже старые деревянные - и это тоже продолжение улицы с громким названием:) больше скажу, сквер, где нынче памятник Петру и детская площадка, за ведьминой шляпой - это бывшая площадь, от которой сохранилось название не менее громкое - Марсово поле:)) Не помню, писала или нет... вот видите на фото шары вверху, на опорах моста? На них тоже есть надписи "Европа" и "Азия", а представляют собой они не что иное, как часть топливной системы (топливный бак) автоматических станций "Луна-15", "Луна-16". Их некогда производила "Стрела", остались невостребованные на складах, вот и решили украсить ими мост. Ещё один такой космический сувенир украшает здание аэропорта. Уровень воды после разлива сильно упал, отражения в Урале снова появились, в прошлом году течение все лето было слишком сильным, чтобы в глади воды берега отражались.

-

Долгая дорога в Долгие горы Оренбуржья

Да, у нас интересное явление - Советская всегда полна народу, но стоит свернуть в боковую улицу и выйти на любую параллельную Советской, и наступит тишина:)) а там тоже много старины, купеческих домов, бывших гостиниц и прочих интересных старых зданий, правда, в меньшей степени отреставрированности. Поэтому я сама по Советской хожу редко, но иногда вечерами специально - там часто можно услышать неплохое исполнение уличных музыкантов. На Набережной тоже немало народу всегда, несмотря на то, что она всё ещё в стадии восстановления после потопа. Часть, что идёт в сторону автомобильного моста, буквально на днях только для прогулок открыли.

-

Долгая дорога в Долгие горы Оренбуржья

Да понятно, что не до музеев, хоть бы по Советской провели, зря в её начальной части что ли почти все фасады домов отреставрировали и плитку под ноги, наконец, положили нормальную, гранитную, долговечную?:)) У Яшмовой комнаты, кстати, отпуск до июня, команда Эрмитажа приехала экспозицию менять, всё здание закрыли.

-

Долгая дорога в Долгие горы Оренбуржья

Владимир Иванович Даль служил при В.А.Перовском чиновником по особым поручениям, а резиденция генерал-губернаторов стоит как раз напротив Елизаветинских ворот, поэтому там она вам про него и рассказывала. Часто ездил по губернии с поручениями, в этих поездках собрал много материалов для своего словаря и произведений, участвовал вместе с Перовским в первом его неудачном хивинском походе. И именно Даль всюду сопровождал Пушкина, когда тот приехал собирать материал о пугачевском бунте. Поэтому на городском памятнике на Советской эта пара неразлучна:) В доме Даля поэт и остановился, и есть городская легенда, которая рассказывает, как местные барышни, узнав от супруги Владимира Ивановича о том, забрались на дерево под окнами дома, чтобы хоть одним глазком увидеть прославленного поэта. Дом не сохранился, дуб из сада есть, под ним одно время была статуя учёного кота:) И, к слову, перед поездкой в Оренбург, много информации о пугачевскрм бунте Пушкин почерпнул от Ивана Андреевич Крылова, который поделился воспоминаниями детства. Его отец Андрей Крылов служил в Оренбургской драгунском полку и по сути возглавил оборону от пугачевцев Яицкого городка (нынешний казахский Уральск). Он, конечно, понимал, что ему не жить, если войско Пугачева возьмёт городок, и потому отправил жену с маленьким сыном Ваней в Оренбург, под защиту крепких крепостных стен. Опасения были не напрасны - говорят, разозлённый неприступностью Яицкого городка Пугачев, подступив к Оренбург, пообещал после взятия города первым делом отыскать и повесить семью Андрея Крылова. В пути до Оренбурга натерпелись Ваня с матерью страха - однажды их-таки остановили на дороге пугачевские мужики, но отпустили с миром, не опознав в них семью непокорного офицера. Мать спрятала Ваню в корчагу - огромных размеров кувшин.