Весь контент zzz.svetlaya

- "Лучшее в Беларуси. От Полоцка до Бреста" с Натальей Тумилович Тур BLVP с 10.04.2023

-

"Лучшее в Беларуси. От Полоцка до Бреста" с Натальей Тумилович Тур BLVP с 10.04.2023

Марина, спасибо!!! Полностью с Вами согласна! Минск - красавец! Я бы вообще по всему проспекту Независимости просто погуляла бы. И не только по нему. Вдумчиво и неторопливо. И люди там добрые и душевные. И трудолюбивые, Вы правы. Вот сколько мы ездили между городами - везде распаханные поля. И трактора вовсю работают. И аисты за ними ходят. Мне и в целом в Беларуси понравилось. Отличная, интересная, красивая и душевная страна. p.s а про продукцию "Коммунарки" ... Об одном жалею - мало привезла

-

"Лучшее в Беларуси. От Полоцка до Бреста" с Натальей Тумилович Тур BLVP с 10.04.2023

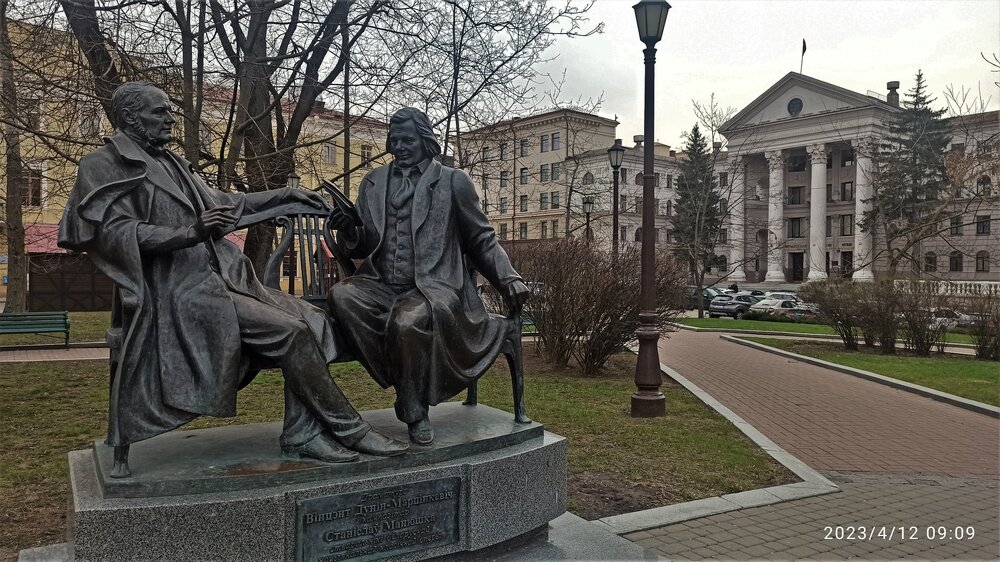

День 3. 12.04.2023. Минск – Дудутки На обзорную экскурсию по Минску выезжаем в 08.30.Экскурсия автобусная с выходами. И проводит ее гид ТТВ Виктория Рябцева. Едем сначала в Верхний Город и выходим в центре Верхнего города – на площади Свободы. В разное время площадь называлась по – разному. В 1499 году Минск получил Магдебургское право – право на самоуправление и на площади была построена Ратуша. Здание неоднократно перестраивалось. В Ратуше располагался магистрат, суд, архив, гауптвахта и даже театр. В конце 50-х годов 20 века Ратушу снесли, хотя она пережила военные бомбардировки. Но в начале 21 века была отстроена заново в строгом соответствии с архивными документами. Позади Ратуши разбит сквер, рядом скульптура «Коляска губернатора». Напротив Ратуши – скульптура войта с ключом и королевской грамотой, посвящение как раз получению Магдебургского права, и гостиный двор, а мы спускаемся ниже. Бывшие торговые ряды, а напротив памятный знак «Городские весы» и концертный зал "Верхний город" Выходим на смотровую площадку. И спускаемся к кафедральному собору Святого Духа. Виктория дает несколько минут зайти в собор и возвращаемся в автобус. Едем по проспекту Победителей. Практически до МКАДа. Смотрим Минск спортивный. Проезжаем Дом футбола, гребли, Минск-арену, Белорусский университет физической культуры, большую зеленую зону – парк Победы и стелу Минск – город – герой. На МКАДе разворачиваемся и этой же дорогой едем обратно, но сворачиваем налево и едем на остров Слез. Здесь выходим. Остров Слез - это искусственный остров посреди реки Свислочь, которая протекает в Минске. Второе его название Остров памяти и скорби. Это мемориальный комплекс - дань памяти воинам – интернационалистам, участвовавшим и погибшим в войне в Афганистане. В центре комплекса – часовня памяти, на стенах которой имена погибших воинов. Также на острове скульптура маленького плачущего ангела, символизирующего скорбь по всем погибшим. Соединяет остров с городом Горбатый мост, который в темноте подсвечивается красным светом. Тихое место, здесь хочется побыть одному и помолчать. А мы идем в Троицкое предместье. Очаровательное место в центре Минска. Узкие улицы, вымощенные брусчаткой, невысокие разноцветные домики, разноуровневые дворики. Ранее на территории предместья был расположен первый католический храм Минска. Здесь также находились не сохранившиеся до наших дней Свято-Вознесенский монастырь, Свято-Борисоглебская церковь, женский базилианский монастырь Святой Троицы, костёл и монастырь католического монашеского ордена мариавиток. А сейчас здесь много музеев и ресторанов. И как нам сказал Виктория вечером довольно шумное место. Мне хотелось здесь подольше погулять. Но мы едем дальше. Едем на главный проспект города – Проспект Независимости. Проезжаем очень красивую площадь Победы, парк Челюскинцев, Беларусьфильм. Едем к уникальной Национальной Библиотеке. Там нам дают 10 минут на фотопаузу. Национальная Библиотека – визитная карточка Беларуси. У здания необычная архитектура – разработчики проекта предложили модель "белорусского алмаза", в котором сочетались функциональность и современный дизайн. Идея предполагала возведение оригинального здания в виде ромбокубооктаэдра – сложного многогранника из 18 квадратов и 8 треугольников, расположенного на подставке-подиуме. Поверхность этого "бриллианта" покрыта стеклом. От проекта в 1989 году до открытия библиотеки в 2006 прошло 17 лет. По задумке авторов, форма ограненного алмаза символизирует ценность знаний и бесконечность познаваемого мира. От библиотеки возвращаемся по проспекту на площадь Независимости. До 1991 года называлась площадь Ленина, построена была в 1933 году. На площади расположены здания Дома правительства Республики Беларусь, Мингорисполкома, государственного университета, государственного педагогического университета, гостиницы «Минск», Главпочтамта, Управления метрополитена, а также Красный костёл и памятник В. И. Ленину. Под площадью трехуровневый торговый центр «Столица» и подземный паркинг. Виктория в 11.30 заканчивает экскурсию, подробно объяснив нам, как уехать отсюда в гостиницу. У нас есть полчаса на санитарные комнаты, в 12.10 отправляемся в этнографический комплекс «Дудутки». Комплекс носит официальное название - "Музейный комплекс старинных народных ремесел и технологий". Находится в 40 км от Минска и в 1,5 км от д. Дудичи на территории бывшего шляхецкого имения Ельских. Имение было большим, но после первой и второй мировых войн и Октябрьской революции 1917 года от него остался только парк с остатками мельницы. В 1992 земля бывшего имения была отдана под ведение подсобного хозяйства, а в 1994 музей уже принимал первых посетителей. Приехали в "Дудутки" мы в 13.00 и сначала идем на обед в кафе: салат «Витаминный», суп-бульон куриный с гренками, домашние колбаски с отварным картофелем, драник картофельный, блинчик с медом, чай. В общем обед понравился. В 14.00 начинается экскурсия. Делимся на 2 группы и едем сначала на мельницу, построенную в 1903-1905 гг. по голландскому типу. Пятиярусное сооружение высотой 14 м, действующее. Как раз когда мы приехали на мельницу поднялся ветер и если бы крылья мельницы не были зафиксированы, она бы работала. Нам достался прекрасный гид по Дудуткам – Елена. Хотела бы ее выделить среди вообще всех гидов. Очень доброжелательная, знаний море, с юмором, учила нас белорусским словам. Очень душевная экскурсия с ней получилась. Рассказала нам все про мельницу, про мельников. Идем в дом завозника. А надо сказать, кроме экскурсии по мастерским, нас еще ждали 3 дегустации. В доме завозника дегустируем белорусское сало и соленые помидоры. Вкусно! С мельницы уезжаем обратно в комплекс и идем к бровару. Елена подробно рассказывает о производстве самогона. И здесь следующая дегустация. Понятно чего. Закуска к самогону была самая, что ни на есть оригинальная - мед с маринованными огурцами. Нужно было сделать бутерброд: на хлеб мед, а сверху огурцы. Кому - то понравилось. По мне – на любителя. Фирменный дудутский самогон продавали рядом. Правда, только на розлив. В музее есть лицензия только на выгон и дегустацию самогона. Продавать самогон в бутылках в музее запрещено. Переходим на следующую локацию – хлебопекарня. Здесь рассказ о хлебопечении и очередная дегустация – масла и сыра местного производства. Это было вкусно! А дальше делимся снова на 2 группы и идем по мастерским. В каждой мастерской Елена рассказывает нам об этом ремесле и мастер что-нибудь показывает. Кузница. Здесь при нас кузнец кует подкову. Подкову дарят Наталье, нашему гиду. Дом бортника. Рассказ гида и мастер-класс по изготовлению настоящей восковой свечи. Заходим в авторетро. Оттуда в мастерскую ткачества. Мастер показывает, как ткали на станках. Из мастерской ткачества ко мне домой поехала вот такая парочка. Василиса и Миколка. Дальше в мастерскую соломоплетения. Вот где красота так красота. Все ахнули, когда туда вошли. А потом идем в гончарную мастерскую и мастерскую деревообработки. А затем все желающие пошли прокатиться на лошадках. В музее есть еще птичий двор, зоосад, конюшня, ферма. Мне времени не хватило. Я направилась в храм. Смотреть еще один шедевр соломоплетения. Дело в том, что весь иконостас украшен произведениями из соломы. Это впечатляет! Это очень красиво! В 16.30 уезжаем в Минск обратно. "Дудутки" у меня оставили отличное впечатление. Еще бы там погуляла. После возвращения в Минск решили пойти в «Столицу». Цель была – магазин белорусского льна. Мы его без труда практически нашли. Для информации: средний уровень, номер магазина 312.1. Я прикупила себе летнее платье. 4800 на наши деньги. И еще здесь же на среднем уровне – фирменный магазин кондитерской фабрики «Коммунарка». Я купила на подарки и домой конфеты и шоколад. У меня все домашние оценили. Очень вкусные оказались. Так что рекомендую. Вышли из «Столицы» мы около 20.00. Погода портилась в течение всего дня, и к вечеру пришлось расчехлять зонты. Доехали на троллейбусе, зашли еще в супермакет и направились в отель. Про Минск скажу. Красивый город! Очень понравился. И полдня конечно на Минск мало. Если только не ездить в "Дудутки" , а остаться там еще гулять. Значит, есть повод вернуться!

-

"Лучшее в Беларуси. От Полоцка до Бреста" с Натальей Тумилович Тур BLVP с 10.04.2023

Марина, спасибо!!!! Нам был озвучен только 20 троллейбус с остановкой Рокоссовского. А с путаницей переходов вообще смешно вышло. Из ГИППО выходишь - отель прямо перед тобой. А пройти прямо нельзя. Либо вправо, либо налево и по 4 пешеходным переходам. А мы заезжали в Минск в темноте, утром поехали на обзорную не удосужились посмотреть, обратно приехали около 21, опять в темноте. Ну вот в темноте и разбирались😁

-

"Лучшее в Беларуси. От Полоцка до Бреста" с Натальей Тумилович Тур BLVP с 10.04.2023

Светлана, спасибо за Ваши комментарии. Наш гид Наталья, когда рассказывала нам про обеды, которые она нам заказывала, сама говорила, что санкции в Беларуси тоже чувствуются, и в плане роста цен, в том числе и на продукты. За последний год особенно. Поэтому видимо и завтраки меняют. А насчёт чайников в номерах мы спрашивали на ресепшене. Сказали, что запрещено по пожарной безопасности. Тогда непонятно почему в Минске запрещено, а в Каменюках разрешено. И если чайники запретили, то почему кулер с водой на этаж не поставить? Экономят значит.

-

"Лучшее в Беларуси. От Полоцка до Бреста" с Натальей Тумилович Тур BLVP с 10.04.2023

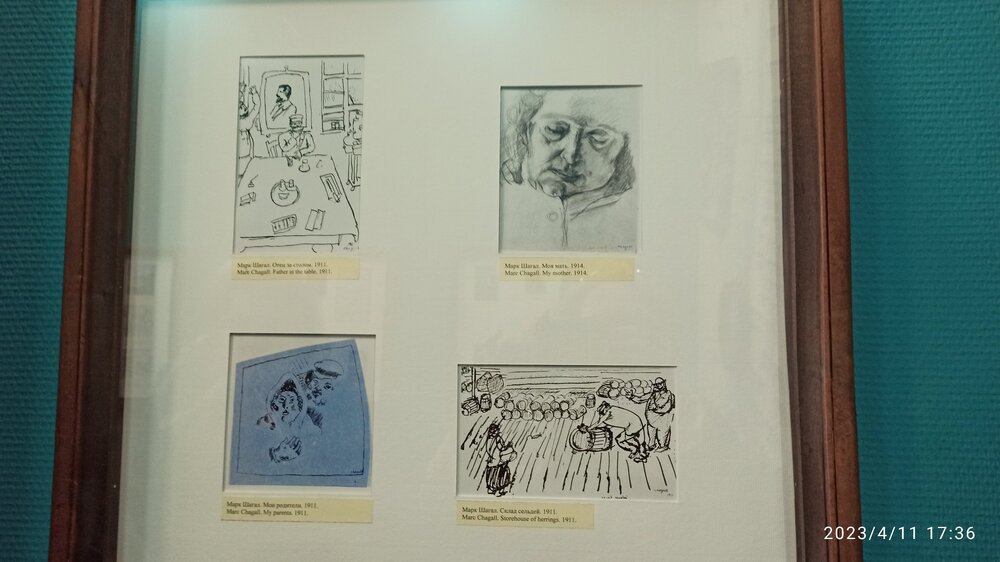

День 2. Продолжение Между Полоцком и Витебском около 100 км. Приехали в Витебск и сразу же идем на обед. Натальей обеды предложены были на каждый день. Не все мне понравились, но бегать в поисках пропитания где-то для меня не вариант. Обед в Витебске был позиционирован как отличное знакомство с белорусской кухней: салат «Гнездо глухаря», борщ, колдуны (картофельные оладьи с мясной начинкой), блинчики – верчики, напиток лимонный, хлеб и чай. Из всего предложенного мне лично понравились только колдуны, борщ был абсолютно безвкусный и холодный вдобавок, а блинчики какими-то резиновыми. Обед проходил у нас в кафе «Задвинье» на территории культурно – исторического комплекса «Золотое кольцо города Витебска «Двина». На территории красивые кованные вещи. Пообедав, отправляемся на обзорную экскурсию. Гид Сергей уже ждет нас в автобусе. Отличный гид по Витебску у нас был. Очень интересно рассказывал. Переехали на другой берег Двины по Кировскому мосту, высадились и уходим на пешеходную экскурсию по исторической части города. Благовещенская церковь - памятник архитектуры, точная дата строительства которого неизвестна, по одним источникам – 10, по другим 12 век, храм неоднократно разрушался и окончательно восстановлен только в 1998 году, внутри стены и потолки расписаны фресками. Памятник князю Александру Невскому, проходим мимо Национального академического театра имени Якуба Коласа, поднимаемся на обзорную площадку к театру кукол. Виды красивые, погода отличная. У театра кукол скульптура «Старик Хоттабыч». Она здесь потому, что в Витебске родился автор этой сказки Л. Лагин. Спускаемся по улице Пушкина. На улице Пушкина есть и памятник Пушкину. Памятник такой миниатюрный, я бы сказала. Как прокомментировал наш гид – ну насколько денег хватило, таким ростом и получился. А сам А.С. Пушкин дважды бывал в Витебске, и об этом табличка под памятником. Переходим по мосту речку Витьба. Красавец Свято-Успенский Собор на горе и к нему довольно длинная лестница. Но умный же в гору не пойдет, поэтому и мы уходим вправо по улице Толстого до улицы Ленина. И поворачиваем на улицу Суворова. Справа остается городская Ратуша – сейчас областной краеведческий музей. За Ратушей небольшой сквер, в нем памятник витебскому великану Федору Махнову, рост которого был 2 м 85 см, памятник в натуральную величину. Застройка на улице малоэтажная, домики с красивыми балконами. Интересная скамейка - кубики вертящиеся. Можно разные картины собирать. Опять налево и по улице Крылова выходим к Свято-Успенскому Собору. Первые данные о существовании православной церкви Успения Пресвятой Богородицы относятся к началу 15 века. У храма сложная судьба: его разбирали, взрывали, строили на этом месте завод заточных станков, завод пришел в упадок и был снесен. А собор, который сейчас стоит в Витебске был восстановлен окончательно в 2000-х годах, в 2011 завершены отделочные работы. Дальше мимо городского зоопарка движемся к дому губернатора. Дом губернатора – памятник архитектуры 18 века, сейчас в нем управление КГБ, а в 1812 году в этом доме останавливался Наполеон, когда шел на Москву. И возвращаемся к автобусу. Прогулка была около 3-х часов. Нам дают где-то полчаса на санитарные комнаты. Желающие через полчаса отправляются в дом-музей Марка Шагала, остальные остаются гулять в центре. Дом-музей небольшой, для посещения нас делят на 2 группы. Вообще в состав музея входят два здания – дом-музей и арт-центр. Дом-музей был открыт в 1997 году, он расположен на Покровской улице в доме, который в начале 1900-х годов построил отец художника. Здесь художник провел свои юношеские годы. В музее представлены предметы быта того времени, копии архивных документов и работ художника. Экскурсия продолжалась минут 40, экскурсоводы были отличные, было информативно и интересно. Уезжаем в центр, забираем не ходивших в музей и едем ночевать в Минск. Переезд больше 250 км. В Минск мы приехали в начале одиннадцатого вечера. Пост – посвящение гостиницам этого тура. Вот в этом туре было все хорошо: и города красивые, интересные, и природа есть, и этнография представлена, и программа хорошая, и гид, и водитель, и автобус. НО! Отдельный пост хотелось бы посвятить отелям этого тура. Особенно одному из них, где мы жили 2 ночи – гостинице «East Time Hotel» 2*. Описания этого отеля во вкладке «Отели тура» на сайте нет. И я не знаю, чем этот отель привлек внимание менеджеров ТТВ для бронирования его. Ну, наверное, цена хорошая. Или, наверное, это был лучший отель Минска для расселения группы. Отель не в центре. Для информации (так сказать на всякий случай): доехать до него от площади Независимости можно за 0,9 бел. руб на троллейбусе № 20, остановка Рокоссовского. Ехать минут 20-25. Кстати, билеты на проезд можно купить у водителя за наличные. И, внимание, билеты надо компостировать. Иначе будешь считаться зайцем. В отель нужно приезжать со своей водой. Чайников в номерах нет, бутылочек с водой тоже нет, кулеры на этажах отсутствуют. Где взять воды? Вариантов много – взять с собой кипятильник, купить бутылку воды на ресепшене за 0,75 бел. руб., сбегать напротив в супермаркет «ГИППО» купить там. Только предварительно нужно изучить систему светофоров и переходов от супермаркета к отелю. Мы в темноте долго искали. Ну на худой конец можно спуститься с бутылкой в кафе, где проходят завтраки и попросить воды там. На ресепшене сказали, там (в кафе) в курсе, там нальют. В ванной комнате тоже все неудобно в бытовом плане. Раковина для умывания такая маленькая, что вода на пол бежит, полочки у зеркала нет, положить вещи элементарно негде. Держатель для душа в душевой кабине на такой высоте, что я при моем росте 1,64 достать не смогла. Про фены, холодильники и кондиционеры, и речи нет. Ну и завтраки. Отдельная песня. Такое ощущение было, что завтрак приготовили вчера или позавчера и не разогревая принесли туристам. Все, что должно было быть горячим было холодным и невкусным – омлет, сосиски, каша. А выпечка – гимн всему. Не иначе лежала в соседнем супермаркете неделю, срок хранения вышел, в кафе гостиницы принесли. Ей только гвозди забивать осталось. Не знаю, читает ли ТТВ эту тему. Но если читает и кажется, что я утрирую, посмотрите, что написали туристы в анкетах-отзывах. Мы точно попросили этот отель заменить. Если есть на что, конечно. Гостиница «Турист» 3* в Гродно. Здесь в номере ни чайников, ни воды тоже не было. Но зато был холодильник! Рядом супермаркет «ЕВРООПТ», туда вечером сходили за водой. Нашла отзыв по этому туру от января 2022 года, где просят оставить этот отель. И описание завтрака: « … И прекрасные завтраки - плов, котлеты, отбивные, тушеная курица, сосиски, овощные и мясные нарезки, омлеты, каши, конфеты (это малая часть того, что там было и что я вспомнила)». Сейчас хороший по описанию шведский стол заменили континентальным завтраком. Каша, две сосиски и омлет, кофе/чай. И в этом отеле какие-то непонятки возникли с WiFi. На ресепшене одна сеть, на этажах другая. Кто-то вообще не смог подключиться, кто-то не с первого раза подключился. Ну и интернет нестабильный был совсем. И наконец, Гостиница «№2» 2* в г. Каменюки, что в Беловежской пуще. Те же 2*, что и в Минске Морально я готовилась к тому, что в г. Каменюки, ну не может быть хорошего отеля. А минус меж тем у отеля оказался только один. Он трехэтажный, а лифта в нем нет. На третий этаж поднимались пешком. А в остальном – в этом отеле было все: чайник, бутылочки с водой, холодильник, фен. И даже завтрак, хоть и порционный был лучше, чем в Гродно. Кроме традиционных каши и сосисок, был творог со сметаной, порционная каждому тарелка с нарезкой сыра и колбасы, творожные сырки. Вот тебе и 2*. Подытожу день. И Полоцк и Витебск мне понравились оба. Витебск конечно масштабнее и красивее, все-таки областной центр. Полоцк более провинциальный и тихий. История у каждого своя. И практически все в группе сразу отметили что в городах очень чисто везде, все прибрано. Как оказалось потом, во всех городах где мы были, было также чисто. Ну и погодой в этот день нам повезло. Солнечно и тепло. В остальные дни уже было пасмурно.

-

"Лучшее в Беларуси. От Полоцка до Бреста" с Натальей Тумилович Тур BLVP с 10.04.2023

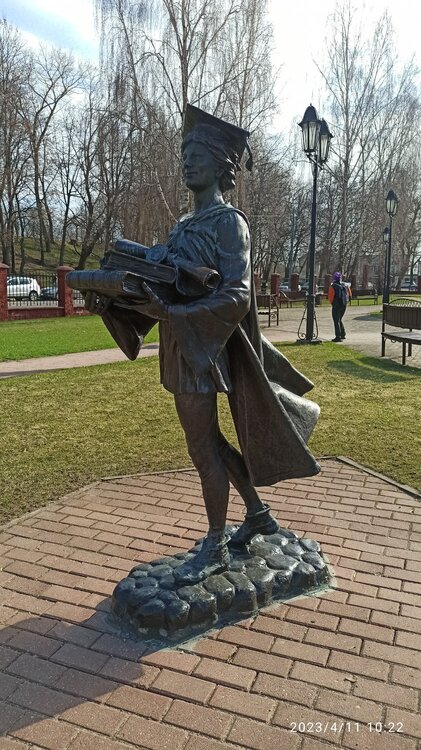

День 1.10.04.2023. Москва Группа у нас набралась большая – 53 туриста. Изначально предлагалось два варианта выезда в Полоцк – утром 10.04 автобусом из Москвы с остановкой на осмотр Смоленского кремля и вечером поездом в 20.38. Но судя по количеству человек, собравшихся у вагона № 11 для встречи, вся группа ехала поездом. И с нами же ехала наш гид – сопровождающий Наталья Тумилович. Как она потом и подтвердила, вся группа была отправлена поездом. Нам как обычно раздали прозрачные конверты, и Наталья попросила определиться с мероприятиями завтрашнего дня. Разместились по местам, она прошла и собрала информацию. Ночь в поезде прошла без происшествий. На границе в Беларусью нас никто не будил. День 2. 11.04.2023. Полоцк - Витебск Поезд прибывает в Полоцк в 6.58, автобус нас ждал на привокзальной площади. Водитель у нас был один – Александр. Понятно, что и автобус, и водитель - из Беларуси. И первая благодарность в отзыве это ему. Очень доброжелательный, автобус всегда чистенький, в том числе и окна, помогал всегда с багажом. Ну и профессионал высочайшего класса, очень с ним было комфортно и надежно путешествовать. Разместившись по местам, уезжаем с привокзальной площади в центр Полоцка. Едем минут 5 и полное ощущение сначала было, что приехал в какой-нибудь очередной российский город. Высаживаемся в центре на площади имени Ф. Скорины. Уроженец Полоцка, выдающийся философ, просветитель, гуманист, писатель, учёный эпохи Возрождения Франциск Скорина вошёл в историю как "отец" восточноевропейского книгоиздания: именно он в 1517 году впервые издал Библию на старобелорусском языке. В Полоцке протекает Западная Двина, и с реки ветер, и вообще довольно прохладно. Город еще спит, народу - никого. По аллее сквера прогулочным шагом двигаемся к площади Свободы, проходим мимо знака «Полоцк – географический центр Европы». Эта надпись продублирована на пяти языках – шведский, русский, греческий, английский и по центру – на белорусском. Рядом стенд с информацией о том, что именно учеными установлено, что Полоцк является географическим центром Европы. Дальше подходим к памятнику букве. «У Нескладовае». Буква расширенной кириллицы, используется в белорусском языке. Дошли до площади Свободы. Кроме самой площади, нас еще интересуют на ней два банка, в которых можно обменять рубли российские на рубли белорусские. Но пока рано, банки открываются в 09.00, и мы спускаемся к Двине на улицу Нижне-Покровскую. Сначала Наталья показывает нам небольшой розовый домик Петра 1. Это историческое здание 17 века, в 1705 году здесь останавливался Петр 1. потом проходим мимо Богоявленского собора, движемся к лестнице, у подножия которой открывается вид на самую, пожалуй, известную достопримечательность города – Софийский Собор. Поднимаемся по лестнице вверх. Делаем остановку у геологического памятника. Это огромный валун – Борисов камень. Наталья рассказывает про камень и про собор. Софийский собор в Полоцке — один из самых ранних храмов древней Руси, и самый старый на территории Беларуси. Он был построен в 1044 – 1066 годах по распоряжению Полоцкого князя Всеслава Чародея. Оригинальное здание собора, возведённое в середине одиннадцатого века, было разрушено во время Северной войны, а затем собор был заново отстроен в восемнадцатом веке. Идем дальше и по Замковой улице мимо Полоцкого государственного университета приходим снова на площадь Свободы. Здесь Наталья после подробного объяснения направляет нас в банкоматы и в обменный пункт банка для обмена денег. Немного о финансах. Часть дополнительных мероприятий, которые предлагались нам на маршруте, необходимо было оплатить ТОЛЬКО в наличных белорусских рублях. Часть мероприятий можно было оплатить в российских рублях переводом на карту «МИР» гида. Получить наличные белорусские можно было сняв их в терминале банка с карты «МИР», либо обменять в обменном пункте. Стоимость дополнительных мероприятий в белорусских рублях у меня составила 170,5. Я записалась на все доп.мероприятия. Я наличные белорусские рубли сняла в терминале банка. Сняла с запасом, вместо 170,5 - 190 бел.рублей. Встало мне это в 5404 российских, то есть по курсу 1 бел.рубль = 28,44 рос.рублей. Большинство туристов из группы также сняли наличные в терминалах банка, хотя были и те, кто пошел в обменный пункт. По какому курсу им обменяли деньги не интересовалась. Сразу скажу, дальше я везде расплачивалась картой «МИР» без проблем. Брали везде и снимал мой банк с меня оплату по тому же курсу 28.44 рос. руб. за 1 бел. руб. Обмен денег затянулся. Банкоматы как-то вызвали какой-то трепет и волнение у одногруппников, хотя от российских они ничем не отличаются. Только язык сначала надо было выбрать. Ну все в результате справились с получением белорусских рублей, и мы продолжаем программу. У нас первое дополнительное мероприятие – экскурсия в Полоцкий Университет. Теперь о предложенных дополнительных мероприятиях. Наушники – 250 рублей за все дни тура Экскурсия в Полоцкий Университет – 12,5 бел.руб/10,5 бел. руб или 350 руб/300 руб (дети до 18 лет) Экскурсия в Дом-музей Марка Шагала - 12,5 бел.руб/9,5 бел. руб (дети до 16 лет) Обед в Витебске – 25 бел.руб. или 700 руб. Обед в Дудутках – 25 бел.руб. или 700 руб. Поездка в этнографический комплекс»Дудутки» - 50 бел.руб./40 бел. руб. (дети до 16 лет) Поездка в замки Мир и Несвиж – 45 бел. руб./30 бел. руб. (дети до 16 лет) Обед в Несвиже – 25 бел. руб. или 700 руб. Экскурсия в Старый замок 20 бел. руб/15 бел. руб. (дети до 17 лет) Обед в Гродно - 25 бел. руб. или 700 руб. Органный концерт в Лютеранской кирхе – 12,5 бел. руб./10,5 бел. руб. или 350 руб/300 руб. (дети до 18 лет) Экскурсия в поместье Белорусского Деда Мороза – 25 бел. руб./20 бел.руб. (дети до 14 лет) Музей природы и вольеры с животными – 18 бел. руб./15 бел. руб. (дети до 14 лет) Обед в Беловежской Пуще - 25 бел. руб. или 700 руб. Идем к зданию Университета. Это весьма интересная историческая достопримечательность – памятник архитектуры барокко – бывший Иезуитский коллегиум, созданный по распоряжению польского короля Стефана Батория. Это первое на территории современной Беларуси высшее учебное заведение. Сейчас в здании действующий Полоцкий государственный университет. Памятники преподавателям и студентам. Конечно исполняют желание. Что-то надо потереть (не помню что) и обойти три раза вокруг памятника. Нас встречает гид и немного послушав ее рассказ на улице, мы проходим в здание университета – идем задавать вопросы старцу. Это творение было создано ученым Габриэлем Грубером и недавно восстановлено силами университета. Это механическая говорящая голова седовласого старца, аналогов которой нет во всем мире, отвечает на различные вопросы, дает наставления и пожелания. Создана по образу Сократа и склонна к глубоким размышлениям. Разместившись на скамеечках в помещении, где находится голова старца, гид для примера обратилась к старцу. И голова заговорила. Это было странно, и по моим ощущениям, неприятно как-то. Но потом одногруппники подтянулись задавать вопросы и ощущение прошло. Для примера видео. Старцу был задан вопрос: "Откуда ты все знаешь?" VID_20230411_095915.mp4 Недолго мы разговаривали со старцем, пожелал он нам хорошего пути. Как оказалось, пожелание у него для всех одинаковое. А мы переходим во внутренний двор университета. Здесь отреставрирован старинный колодец, на стенах университета размещены картины арт-проекта «Изобразительное искусство в истории Полоцкого коллегиума» и большие часы. Часы играют Гаудеамус и Гимн университета и под эти звуки, по кругу движутся пять фигур, первая из которых фигура Ефросиньи Полоцкой. В монастырь которой мы и направляемся после посещения Университета. Ехать до монастыря минут 10-15. Спасо-Ефросиниевский женский монастырь был основан преподобной Ефросинией Полоцкой в 12 веке. На территории монастыря 3 храма: Преображенский храм, самая древняя постройка на территории монастыря, сейчас на реставрации, Крестовоздвиженский храм – в нем хранятся мощи преподобной Ефросинии Полоцкой, и храм в честь преподобной Ефросинии Полоцкой. По монастырю мы ходили с экскурсией, а потом дали свободное время: приложиться к мощам, заказать требы и свечки поставить. Оплату кстати брали и наличными российскими рублями. По времени где-то часа полтора было выделено на посещение монастыря.. Дальний храм в лесах - Преображенский. В него тоже можно зайти. Сейчас там идет реставрация фресок 12 века. Храм в честь преподобной Ефросинии Полоцкой Крестовоздвиженский храм Выезжаем в Витебск. Продолжение следует

-

"Лучшее в Беларуси. От Полоцка до Бреста" с Натальей Тумилович Тур BLVP с 10.04.2023

10.04.23 Сегодня решено было посетить Аптекарский огород. Ко мне присоединилась моя попутчица по туру, мы поехали на Белорусский вокзал, вполне успешно себе освоили автоматическую камеру хранения, закрыв чемоданы до 18.00, и отправились на проспект Мира. От метро до огорода 2 минуты ходьбы. В огороде расцвели первоцветы. Всякие цветочки – моя тема. Поэтому я время перестала контролировать. Весь сад мы обошли по периметру, зашли в Пальмовую оранжерею. Через экспозицию пейзажных аквариумов заглянули на постоянную экспозицию «Эстетика и богатство насекомых», поднялись на Альпийский Бельведер, дошли до Старинного пруда, пофоткались на Хвойных горках. В общем, по времени в ботаническом саду мы провели около 3-х часов. И сюда мне точно нужно вернуться в другое время года. Затем пообедали в ресторанчике «Одесса – мама» и направились изучать достопримечательности в районе метро «Проспект Мира» Доходный дом А.Ф. Чулкова. Пятиэтажное здание бело-зелёного цвета с большим количеством лепного декора под №19. История говорит, что в 1902-1903 годах по заказу купца А.Ф. Чулкова был возведён доходный дом по проекту архитектора Н.П. Матвеева-Калинина. С 1903 года здесь квартировала женская гимназия Л.Ф. Самгиной. После революции тут образовались советские коммуналки. Ну и кондиционеры на фасаде. Куда же без них?! объекту культурного наследия. Минутах в семи от метро – Московская соборная мечеть. Новодел 2015 года. Но красиво!!! Идем обратно мимо Церкви Филиппа Митрополита в Мещанской слободе. Очень необычная церковь-ротонда с четырехколонными портиками и лепниной на фасаде. И купол необычный. Выходим напротив очень эффектного восьмиэтажного здания бежевого цвета. Этот жилой дом был построен в 1939 году для Наркомата зерновых и животноводческих совхозов. До недавнего времени дом был жилой, но в плачевном состоянии, но в 2015 году после реконструкции его переделали под офисно-торговый центр. Фасад впечатляет, украшен прямоугольными эркерами ярко-розового цвета и балконами на подпорках с огромными вазонами. Тоже является объектом культурного наследия. А мы проходим дальше мимо городской усадьбы Н.В.Кузнецовой. На сегодняшний день от некогда пышной городской усадьбы Зарина-Долгоруких-Кузнецовых остались только два дома - №41 и №43. Особняк Н.В.Кузнецовой под №41 едва не снесли перед Олимпиадой-80, так как он собой закрывал весь обзор на спорткомплекс “Олимпийский”. Является объектом культурного наследия федерального значения. Вот только объекту этому срочно требуется реставрация. Подходим к выходу метро «Проспект Мира» и напротив него еще одно красивое трёхэтажное здание жёлтого цвета с шестиколонным портиком в правой части. Это дом Ф.Ф.Набилкова. Дом был построен в 1816-1817 годах, в этом здании было Набилковское коммерческое училище. Является объектом культурного наследия федерального значения. В настоящее время тут квартирует ГБОУ школа № 2107. Вот такая получилась у нас прогулка на проспекте Мира. Возвращаемся на Белорусский. Ждать встречи с группой и гидом. Последний раз была здесь 4 года назад и именно в апреле. Отправлялись в тур «Вся Германия». А сейчас нас ждет Беларусь!

-

"Лучшее в Беларуси. От Полоцка до Бреста" с Натальей Тумилович Тур BLVP с 10.04.2023

Съездить в Беларусь мне хотелось всегда. Тем более вся моя родня по маминой линии – белорусы. В мамином паспорте гражданина СССР так и было прописано в графе национальность – белорусска. И у меня, как у многих до сегодняшних времен, Беларусь обычно была транзитной страной, не считая одной обзорной экскурсии по Бресту и Брестской крепости в 2014 году. В неделю моего апрельского отпуска прекрасно укладывался тур «Лучшее в Беларуси. От Полоцка до Бреста». Правда пока я собиралась бронироваться, уже свободным оставался только 10 ряд и дальше к концу автобуса. Ну что ж, буду осваивать вторую половину автобуса. Хотя, забегая вперед скажу, автобус нам заменили на бОльший, поэтому наш десятый ряд оказался рядом со вторым выходом из автобуса. Что оказалось очень удобным. Встреча с гидом была назначена на 19.50 10 апреля, 08 апреля ночью я села в поезд Екатеринбург – Москва и 08 апреля в 22.40 с учетом перевода времени была уже в Москве. Дело в том, что к пяти экскурсионным белорусским дням я решила присоединить два московских. И размышляя чем бы интересным себя занять в эти два дня, листая страницы интернета, я наткнулась на сайт «Гуляем по Москве». Поизучав предложения на 09 апреля остановилась на двух экскурсиях «Загадки Сталинских высоток. Семь сестер советского триумфа» - 4-х часовая автобусная экскурсия и «Московский Версаль – Петровский путевой дворец», включающая еще прогулку по Петровскому парку. 09.04.23 День с утра выдался солнечным и прохладным. Без проблем я нашла место встречи на проспекте Сахарова у выхода из метро «Сретенский бульвар». Автобус на экскурсию был полный, свободных мест не было. Мне очень понравилось! Мы объехали по очереди все семь высоток – гостиница «Ленинградская», высотка на Кудринской площади, здание МИДа, гостиница «Украина», здание МГУ, высотка на Котельнической набережной, высотка на площади Красных Ворот. Оказывается, все они были заложены в один день – 07.09.1947, но строительство каждой было начато и окончено в разное время. Экскурсия была с выходами, правда внутрь высоток не заходили (для этого другие экскурсии предусмотрены), но наш гид рассказывала и о том, что можно посмотреть внутри, а попасть внутрь с ее слов нельзя только в здание МИДа. А больше всего меня заинтересовал рассказ о том, как именно строились высотки, какие были трудности при строительстве, за решение этих трудных строительных задач присуждались даже сталинские премии. Это было очень интересно! Да и просто проехать по улицам Москвы, а не в метро, как обычно, без пробок, в солнечный день было замечательно. Гостиница Ленинградская. Официально - Hilton Moscow Leningradskaya. Поэтому на фасаде табличка «Hilton». Самая скромная по высоте из всех высоток - 136 метров. При строительстве высотки, впервые в строительной практике, было применено искусственное свайное основание способом вибронабивки. Гид рассказывает о внутреннем убранстве гостиницы. Судя по рассказу - убранство впечатляющее. И фасад здания также богато украшен. Кстати, архитекторы гостиницы во времена правления Н.С. Хрущева были лишены званий лауреатов Сталинской премии, полученных ими ранее за проект здания, именно за «излишества и украшательства». И премию пришлось вернуть в казну. Снимать снизу высотки то еще занятие, ну уж что получилось, то получилось. Переезжаем к зданию высотки на Кудринской площади (бывшей площади Восстания) – «Дом авиаторов». Смотрим, приостановившись, из окна автобуса. Припарковаться там негде. Высотка жилая, квартиры получали в ней известные летчики, авиаконструкторы, высокопоставленные сотрудники авиационных предприятий. А квартиры были прекрасно оборудованы современной по тем временам техникой, имелся также и подземный паркинг. От высотки на Кудринской площади едем к зданию МИДа на площадь Смоленскую. Существует легенда о том, что здание вызвало неодобрение вождя своей схожестью с американскими небоскребами. Тогда к уже построенному зданию решено было добавить шпиль, который отсутствовал в первоначальном проекте. Сделать шпиль каменным было невозможно из-за угрозы обрушения под тяжестью, тогда архитекторами было принято решение сделать бутафорский шпиль. Был смонтирован каркас шпиля и сверху обшит листами обычной, окрашенной охрой жести, которая, как известно, подвержена ржавчине, из-за чего требовала постоянной покраски. Вот и красили до ремонта 2016 года, пока не заменили листы нержавейкой. Еще и поэтому здание МИДа единственное не увенчано пятиконечной звездой. Вот интересно, как бутафорский шпиль сделать придумали, а как убрать кондиционеры с фасада до сих пор не придумали. Но прямо режет глаз. Верх здания очистили, а низ нет, поэтому и цвет камня разный Мы продолжаем экскурсию и едем к гостинице «Украина». Данная высотка была построена последней из всех, богато украшена снаружи и не менее богато внутри. При строительстве высотки также столкнулись с трудностями. Ведь гостиница стоит в излучине Москвы – реки, соответственно как говорится «вода, вода, кругом вода». Поэтому строителями для осушения грунта была применена двухконтурная иглофильтровальная установка: последовательность из труб, погруженных в скважины и подключённых к всасывающему коллектору. Это позволило при минимальных затратах вести работы в абсолютно сухом грунте. Одним из главных объектов искусства в гостинице является диорама под названием «Москва – столица СССР», построенная в 1977 году и представляющая собой масштабный макет центра Москвы с видом со стороны Кремлевской набережной в сторону Кремля, Красной площади и Зарядья. Диорама доступна для посещения в любое время. Фото из внутреннего двора От гостиницы «Украина» едем к самой высокой из высоток – зданию МГУ на Воробьевых горах. Первоначально в здании планировалось размещение гостиницы и жилья, но затем было принято решение о передаче здания на нужды университета. По плану архитекторов венчать здание должна была скульптура В.И. Ленина, но в результате - это 57-метровый шпиль со звездой. К строительству привлекались и заключенные. На 22–м этаже был организован лагерный пункт на 700 человек, которые принимали участие в отделочных работах. От высотки МГУ едем к следующей – на Котельнической набережной. Дом расположен у слияния Москвы-реки и Яузы. На фасаде многочисленные мемориальные памятные доски знаменитостям, когда-то проживавшим в этом доме. Попасть сюда тоже можно. В доме находится музей-квартира балерины Г.Улановой. Правда, как сказала нам гид, сейчас не дают разгуливать по всему дому, а провожают до музея и обратно. И музей сейчас на реставрации. Тоже зашли во внутренний двор. Там расположены гаражи жителей высотки. И последняя из построенных высоток – высотка на площади Красных Ворот. Пожалуй, была самой сложной для строительства. Как и в случае строительства других высоток, архитекторы столкнулись с проблемой нетвердого грунта. Проблему должна была решить его заморозка. Для этого было вырыто 230 скважин, в которые на глубину 27 метров опустили трубы с хлористым кальцием температурой от -20 до -26 градусов. На протяжении всего строительства земля была заморожена. Но предстоял самый сложный этап – отключение замораживающей установки, во время которой должно было произойти неминуемое проседание грунта. Это было учтено при строительстве и здание возводилось под углом в 16 градусов в левую сторону. После разморозки высотка должна была встать ровно. Почти все прошло в соответствии с планом, но здание имеет незначительное отклонение в 1,5 градуса. Весь процесс «выпрямления» занял долгих 9 лет. В 14.00 экскурсия закончилась у метро «Красные ворота» и я отправилась на следующую – в Петровский путевой дворец - сбор был у метро «Динамо». К 15.00 день помрачнел и на экскурсию по парку мы отправились без солнца. Час мы гуляли по парку, и 1,5 часа с 16.00 у нас была экскурсия во дворце. В парке делаем остановки возле действующей сейчас церкви Благовещения Пресвятой Богородицы, сохранившейся до наших дней дачи Н.Рябушинского «Черный Лебедь» и у сохранившегося здания ресторана «Эльдорадо», сейчас принадлежащего группе компаний «Мечел». И идем во дворец. Петровский путевой дворец был построен в конце XVIII века по приказу Екатерины II архитектором М. Ф. Казаковым. Дворец возводился как место остановки и отдыха императорской семьи и сопровождающей их свиты перед въездом в столицу после долгой дороги из Петербурга в Москву. Отсюда и его название — «путевой». Сейчас Дворец является домом приемов Правительства Москвы, поэтому вход туда только по спискам и паспортам. С 2011 года на втором этаже и флигелях дворца располагается гостиничный комплекс, а первый этаж передан музею. Музей небольшой, занимает 3 комнаты и здесь гид нам рассказывает о строительстве дворца и его судьбе: пожарах, многочисленных перестройках, часть экспозиции занимают материалы о коронации последнего российского императора Николая II и связанных с ней событиями на Ходынском поле. Затем по Казаковской лестнице поднимаемся на второй этаж. Для осмотра доступны пять залов, и конечно главный и самый красивый из них – зал под куполом. Кажется, что потолок с лепниной, а это на самом деле гризайль. В общем, дворец впечатляет! И дворец снаружи Возвращаюсь в гостиницу. У меня Альфа Измайлово. Выйдя из метро "Партизанская" пришлось даже расчехлить зонтик. Пошел дождь.

-

Белоснежная Югра. Ханты-Мансийск

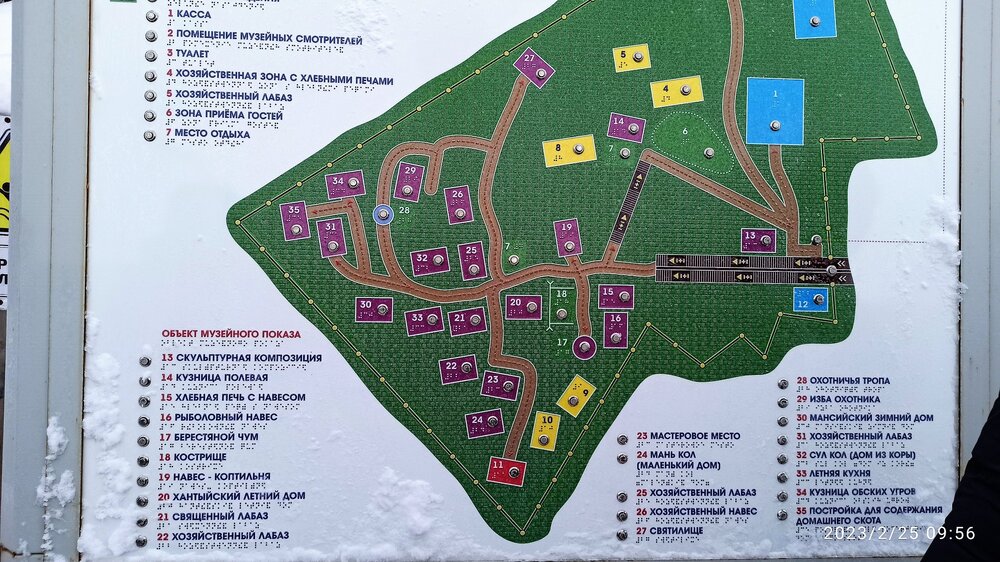

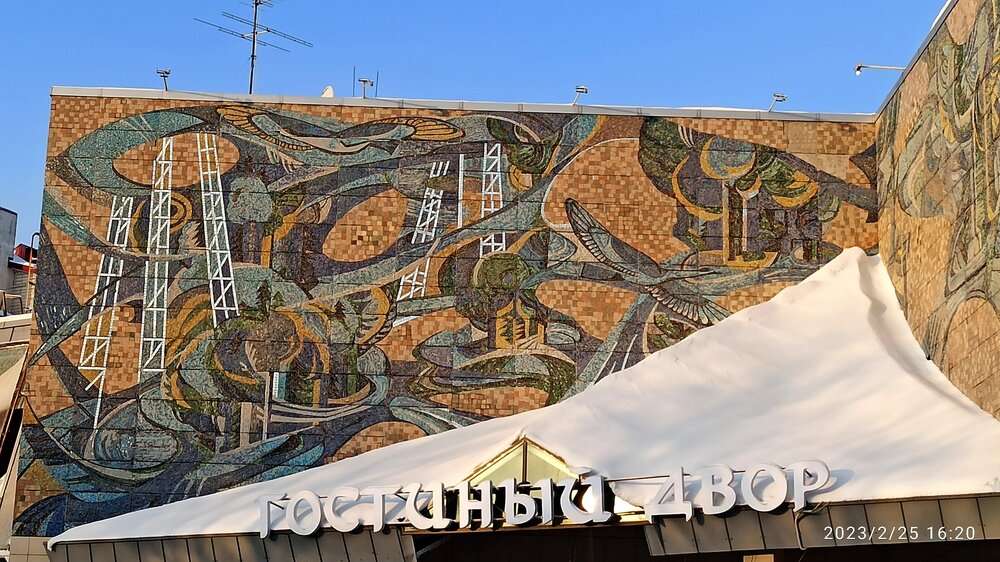

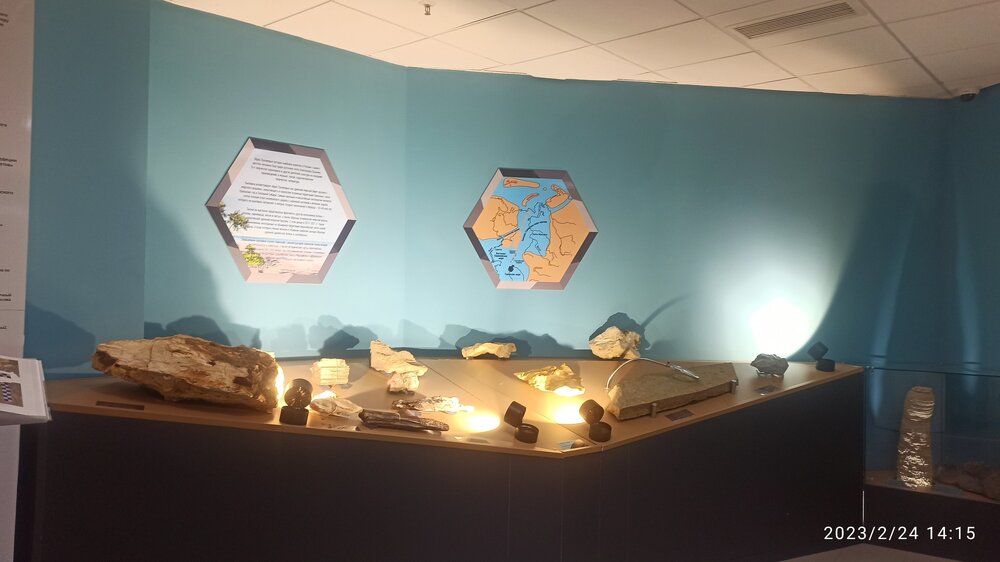

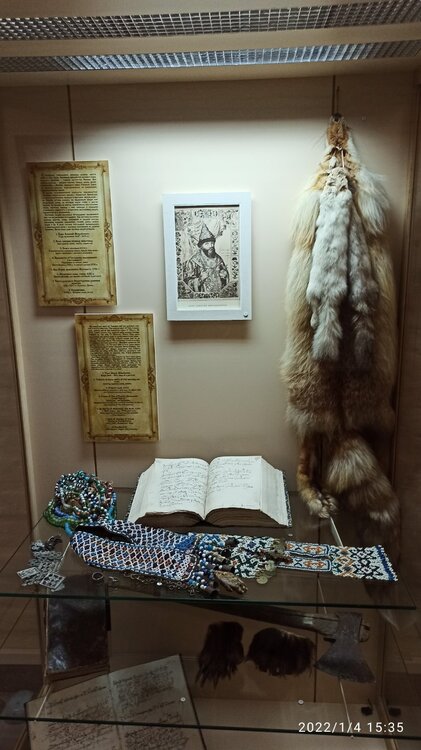

День 3. 25.02.2023 Сегодня этнографический день. С утра отправляемся в этнографический музей под открытым небом «Торум Маа». Погода прямо способствует прогулке. Морозно, минус 20 и солнечно. Прямо по Пушкину. День чудесный. Музей на холме, и чтобы посмотреть экспонаты нужно взобраться по довольно длинной и крутой лестнице. Нашлись нам здесь два экскурсовода, разделили нас на 2 группы. Музей основан в 1987 году, название «Торум Маа» с мансийского языка переводится как «Священная земля». Музей представляет достоверную реконструкцию быта обских угров. Сначала осматриваем летнее стойбище ханты реки Аган, это нижневартовский район Югры Коптильня Печь Обласок Избушки на курьих ножках - лабазы (амбары) для хранения Летний дом восточных хантов В летнем доме восточных ханты. Дома были разделены строго на мужскую и женскую половины. Женщинам заходить на мужскую половину категорически запрещалось. На обеих половинах могли находиться только дети. Рожать женщины уходили в специальный маленький дом. Мы идем на действующее святилище обских угров. В музее очень насыщенный событиями календарь. Это и традиционные праздники, и обряды, и мастер-классы, и лекции и т.д. и т.п. Вот и в наше посещение музей готовился к проведению обряда приношения Луне «Тылащ пори», который должен состояться через неделю. Выступления фольклорных коллективов, сам обряд непосредственно (приношение в жертву оленей), и горячий чай с угощением с обрядового стола. Сам обряд происходит здесь, на святилище, и здесь же оставляют шкуры. Переходим к зимнему поселению северных манси Детские мансийские игрушки Жены охотников шили мужьям такие маски. В них кстати все видно. Мы проверили После посещения зимнего дома выходим на охотничью тропу. Здесь расположены ловушки на крупного и мелкого зверя, боровую дичь, ветряные заслоны, домик охотника. Ловушка на лося Домик охотника Кулема на медведя Повстречалась и местная жительница Прогулка получилась фантастически красивой, тайга вся была под снегом и было тепло, несмотря на мороз. Замечательный экскурсовод была в нашей группе, сама манси, все рассказывала простым живым языком с примерами из жизни. Провели мы в музее час. Переезжаем в центр города и идем в Музей Природы и человека. В музее посещаем две экспозиции. Первая – «Ритм биосферы». Состоит из трех частей «Времена изначальные» - древнейшие этапы развития природы Обь-Иртышья. Самые впечатляющие здесь и гордость музея, как сказала нам наш гид, это конечно скелеты. Скелеты степного слона и шерстистого мамонта. Рядом скелет пещерного медведя и выполненные в натуральную величину макеты бизона и шерстистого носорога. Скелет слона Пещерный медведь А это уже мамонт. Бивни- на реставрации По пологому пандусу переходим на вторую часть экспозиции - «Мозаика природы». Представляет современную природу округа. Протяженность округа с юга на север 800 км, с запада на восток – 1400 км, континентальный климат, быстрая смена погодных условий, зима - семь месяцев в году с сентября по апрель. Основные экосистемы округа – тайга, болота и тундра. Эти экосистемы и стали основами открытых диарам «Тайга», «Реки и болота» и «Горная тундра». Основные экземпляры – это чучела животных и птиц данных экосистем. В экспозиции есть еще и третий раздел – Ноосфера, мы туда не идем. Ради интереса залезла в инет, почитала, интересно очень должно быть. Но мы идем смотреть экспозицию «Мифологическое время». Это этнографическая часть музея. Состоит из 7 разделов. Семь частей, представляющих культуру хантов и манси в мифах и легендах. Раздел «Колыбель». Гид рассказывает о мифе сотворения мира и человека. Фото колыбели у меня не оказалось почему-то. Поэтому из интернета. По одному из преданий суша родилась из крупицы ила, которую со дна океана по велению Нуми-Торума подняла ныряющая птица-гагара. Изначально Земля выглядела лепешкой, вращавшейся на поверхности воды, и Торум закрепил ее своим поясом – Уральским хребтом. На Землю первочеловек спустился в священной колыбели, качающейся на золотой или серебряной цепи, и богиня Калтащ открыла счет человеческим судьбам. Мифологическая колыбель остается нитью, связывающей предка с ныне живущими людьми. Вселенная разделена на три сферы: Торум-небо (Верхний мир), Мув – Землю (Средний мир) и Кали-торум - Подземный мир (Нижний мир). Торум - Творец, Вседержитель, он создал Землю и светила, установил миропорядок. Его отображение - это весь мир и наполняющая его жизнь. На святилищах Небесному богу мужчины приносят в жертву семь белых оленей, а женщины вывешивают на священную березу Торума семь белых халатиков. Его тень - брат-враг Хынь ики, место обитания которого – Нижний мир. Он владеет царством мертвых, болезней и смерти. Его знак - крест. Хынь ики является воплощением зла: вредит людям, забирает в свое царство души мертвых. В жертву ему приносят оленя темной масти, семь черных халатиков, сшитых одной нитью. Мать-Земля (Мых ими), многоликая богиня материнства Калтащ – не то мать, не то жена самого Вседержителя. Она прародительница и хозяйка всего земного, всего рождающегося и умирающего. Ее мощь воплощена в огне, земле, водной стихии. Она покровительствует каждому новому рождению. В каждом доме, как знак судьбы, хранят семь платков (Лабыт охшам) и узорчатый сах богини. Женщины отображают ее земные ипостаси в орнаментах на своей одежде. По узелкам на посохе Калтащ читается жизненный путь новорожденного. Раздел «Игра». Осмысление мира начинается с игры. Игрушками мальчиков становятся арканы, луки со стрелами и лыжи. Игрушками девочек – куклы – акани. Модель мира у обских угров Переходим в раздел «Времена года». Астрономический год у обских угров состоит из двух основных сезонов: зимы и лета. Начало года – лето – связано с наступлением весеннего равноденствия. Каждому сезону соответствуют свои занятия, праздники и ритуалы. Традиционно летом - рыбалка Зимой - охота Раздел «Святилище». Языческие храмы – святилища – места встреч и ритуального общения людей и богов. Изображения духов – покровителей хранились в доме, для них совершались кровные или бескровные жертвоприношения, обряды жертвоприношения передаются из поколения в поколение. Раздел «Небесный всадник» - посвящен самому могущественному из богов –Мир-сусне-хуму. Гид рассказывает нам о знаках присутствия бога и его главных принадлежностях, таких как жертвенное покрывало, например. Раздел «Когтистый старик» - это о тотемном звере обских угров, коим является медведь. В мифах угров, медведь был спущен с Неба на Землю, как и человек, и считается младшим братом человека. Встреченный в лесу медведь воспринимается обскими уграми как умерший родственник, которого следовало пригласить в гости (добыть). А убитый медведь остается живым. В честь «гостя» устраивают праздник – Медвежьи игрища. Гид, которая сама по национальности манси, здесь нам не только рассказала про праздник, но и спела. И как отметила смысла в песнях немного – это как говорится из серии «что вижу – то пою» И последний раздел экспозиции – «Шаман». Немного мы конечно поговорили о шаманах. В зале размещены предметы шаманов – шапка – колпак, шаманский бубен и другие. Крайне все это было интересно. Гид нам досталась замечательная, держала внимание всей группы всю экскурсию. Музею к посещению рекомендую однозначно. Сама бы еще сходила. Там еще смотреть – не пересмотреть всего интересного. После музея идем на обед. А завершается наша экскурсионная программа посещением спектакля в театре обско-угорских народов «Солнце». Вообще в Ханты-Мансийске еще есть второй театр – театр кукол. А «Солнце» расположен здесь же на центральной площади. Анонсирован нам был один спектакль «Сказка на бубне. Музыка народов мира» По названию понятно, что в основе спектакля – музыкальная культура различных народов мира. И спектакль построен как экскурсия от одного музыкального инструмента к следующему. В финале – история, разыгранная на бубне в виде теневого театра. Вот таким был анонс. Но… «Сказки на бубне» не случилось. По банальной причине – болезнь главного артиста. Заменили на спектакль «НеСказки». Спектакль тоже интересный, но понятно этнической составляющей там не было. Хотя он трогательный, создан по историям, написанным детьми с ограниченными возможностями. Постановка экспериментальная, состоящая из множества сюжетов, разных, но с одной темой – детство. Выбирать тут не пришлось. Экскурсионную программу завершили. А на центральной площади тем временем уже третий день разбирали новогоднюю елку. На площади расположен торговый центр «Гостиный двор», который сам по себе достопримечательность, поскольку отделан вот такой красивой мозаикой. А на верхнем этаже – неплохой ресторан, по словам нашего гида. И еще обратили внимание на себя вот такие теплые автобусные остановки. Забота о пассажирах. А мы поехали на шоппинг. Куда же без этого! Завезли нас в какую-то промзону. Большой магазин с названием «Пеликан». И дали час времени. Мы уложились, а магазин, наверное, получил месячную выручку. Что покупали? Всяческая рыба в разных видах – сушеная, вяленая, копченая (горячего и холодного копчения). Тут же можно было упаковать в вакуум. Сырокопченая колбаса из оленины (и с добавлением свинины, и говядины, и даже с кедровыми орехами), варенье всяческое, в том числе с кедровыми орехами и с сосновыми шишками, сами кедровые орехи (и чищенные, и нет), мармелад (разные вкусы с ягелем, моя семья оценила, очень вкусный оказался)), ремесленный шоколад, также с ягелем и разными добавками. Очень достойно упаковано, на подарок – самое то. Мармелад, например, в упаковке в виде чума. А на упаковках шоколадок – национальные сказки. Закупившись, направились в отель. На заключительный ужин. И забирать вещи из камеры хранения. В 18.00 уезжаем из города на станцию Демьянка, и в 00.26 едем в Екатеринбург. Мне понравился Ханты-Мансийск. Город пирамид и мамонтов. Город с природным парком тайги на своей территории. Красивый, интересный и современный. Не задумываясь, приеду снова сюда. Чего и всем путешественникам желаю. Да и сам регион заинтересовал тоже. Спасибо всем, кто читал и проявил внимание к отзыву, и традиционно, всем нам желаю новых интересных путешествий и финансового благополучия для их осуществления.

- Белоснежная Югра. Ханты-Мансийск

-

Белоснежная Югра. Ханты-Мансийск

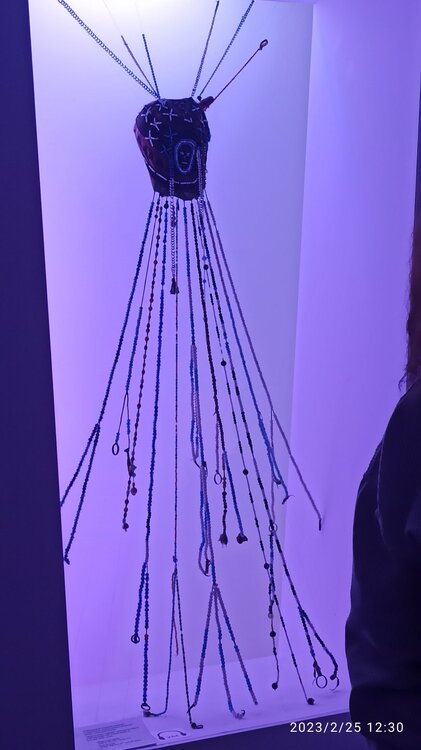

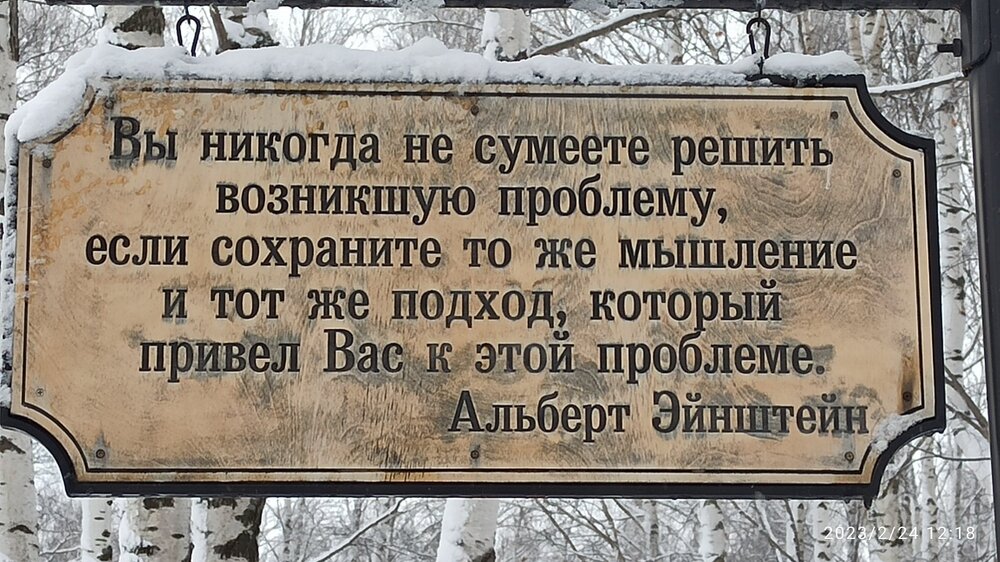

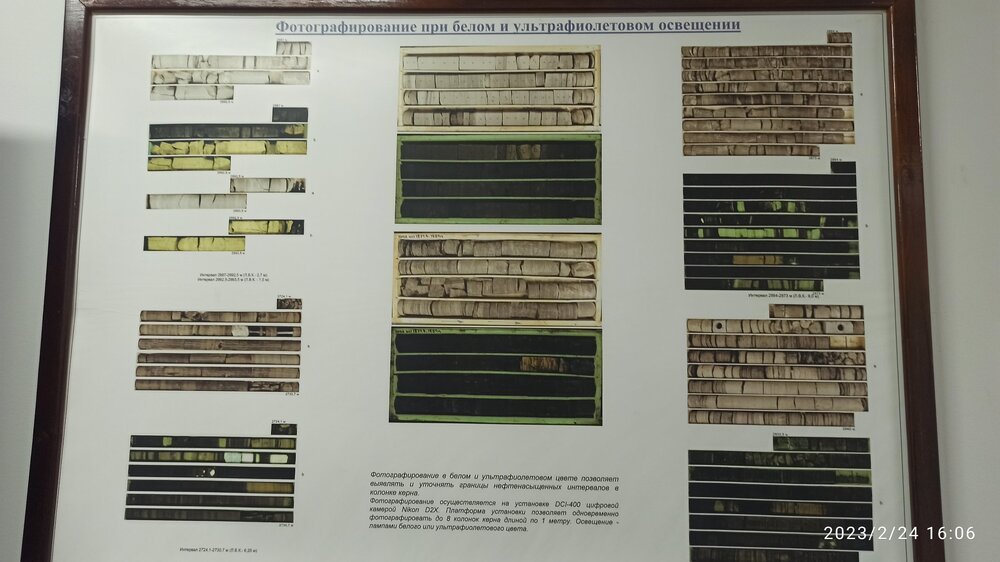

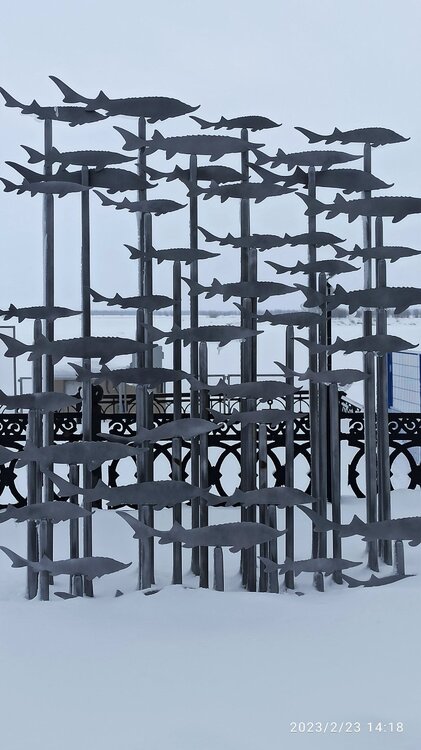

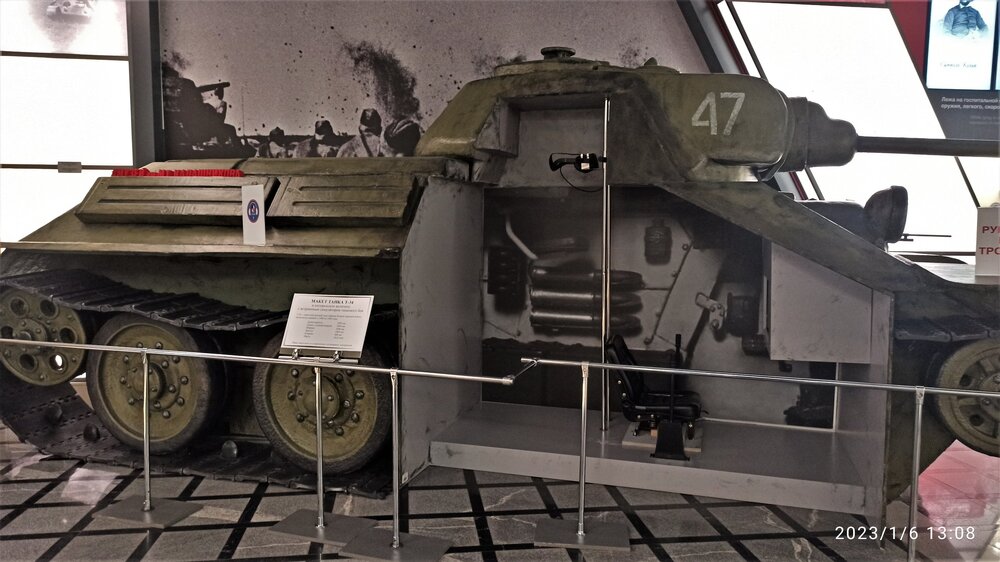

День 2.24.02.2023 Экскурсионный день начался у нас в 09.30. Вчерашнему дню для красоты картины не хватило солнца. Небо было низкое, серое и пасмурное. Сегодня солнце слегка только проглядывало сквозь пелену, была надежда, что распогодится. Но нет. Посветив с утра хоть немного, после обеда солнце скрылось совсем, стало пасмурно, поднялся ветер и снег пошел вдобавок ко всему. У нас сегодня «нефтяной» день, так как по программе две экскурсии – Музей геологии, нефти и газа и в научно – аналитический центр им. В.И.Шпильмана, а если по простому то в кернохранилище. Но музеи у нас во второй половине дня, а с утра - продолжение обзорной экскурсии по центру города. Высаживаемся у Центра Искусств. Официально называется «Колледж-интернат для одаренных детей Севера». Как прокомментировала нам гид, если у вашего ребенка есть какой-то творческий талант, то вам сюда. Это двухуровневый образовательный центр, включающий в себя среднюю школу и Колледж искусств и культуры. На базе Центра искусств учреждены филиалы трех престижных вузов России: Уральской государственной архитектурно-художественной академии, Московского государственного университета культуры и искусства, Российской академии музыки им. Гнесиных. Также здесь на площади расположены Окружная библиотека и Художественный музей, называемый еще «Северной Третьяковкой». А в центре площади – фонтан «Фаберже». И зимой красиво выглядит, а летом должен очень впечатлять. Идем дальше в Парк Победы. Парк был заложен в 30-е годы 20 века и носил имя А.С. Пушкина, по после победы в Великой Отечественной войне был переименован. Засажен сплошь березами. Вдоль аллеи Славы установлены бюсты Героев Советского Союза с именами прославленных земляков. В центре Парка - мемориал Славы. В 2010 году в парке появилась еще одна достопримечательность – памятник легендарному танку Т-34-76. Танк — с псковских полей сражений. Он был обнаружен в июле 2006 года на дне Селивановского озера в районе деревни Зеленкино Великолукского района Псковской области и поднят с 12-ти метровой глубины поисковым отрядом «Звезда». Танк был реставрирован и, в преддверии 65-летия Великой Победы, в парке Победы состоялось торжественное открытие памятника. Очень тихое место прямо в центре города рядом с центральной площадью. Выходим из одного парка и мимо монумента «Вечная память воинам Югры» идем в еще один рукотворный березовый парк – парк имени героя гражданской войны Бориса Лосева. На территории парка расположен необычный фонтан под названием «Обь и Иртыш». Его высота 16 метров. В изготовлении конструкций фонтана были использованы шесть разных видов гранита. На гранитной «скале» размещены скульптуры представителей животного мира Югры: волков, медведей, лосей, оленей и других животных, наверху композиции — фигуры птиц. Ночью фонтан подсвечивается. Продолжением основной части фонтана «Обь и Иртыш» является каскад фонтанов «Рыбы» — это 3 малых фонтана круглой формы, украшенных изображением рыб, обитающих в реках Обь и Иртыш. Понятно, сейчас все рыбы под снегом. Здесь же в парке ротонда, расположенная на островке посреди небольшого пруда, традиционное место фотографирования молодоженов, симпатичные ангелочки, украшающие эту ротонду и мостик, ведущий к ней, скульптуры, среди которых вот этот милый «Мамонтенок». Или вот эти необычные фонари И еще есть Аллея Смысла. Между берез ажурные стойки, на которых прикреплены таблички с умными мыслями разных великих. Прекрасная прогулка получилась у нас до обеда. Обедаем в ресторане «Кинза». Ресторан здесь же в парке. Очень вкусная кухня. Будете в Ханты-Мансийске – сходите, не пожалеете. После обеда направляемся в Музей геологии, нефти и газа. Само здание музея необычно и по версии одного швейцарского журнала здание Музея входит в Топ-10 оригинальных архитектурных сооружений мира, построенных в сложных территориально-климатических условиях. В основе архитектурного решения здания заложен образ друзы горного хрусталя. Насколько мне хотелось побывать в этом музее, настолько большИм оказалось разочарование от его посещения. Более бестолковой экскурсии еще, наверное, я не видела. Началось все с того, что нашей большой группе из 40 человек дали одного экскурсовода. Ну вот не нашлось у них второго в праздничные дни. Запланирована была обзорная экскурсия по всему музею, А в музее не больше, не меньше 16 экспозиций и выставок: «Древнее Лукоморье», «Нефтяные города: хроники быта», «Имперская нефть», «Минералы приполярного Урала», «Нефть», «Звезды Югры», «Шахта» «Из кладовой земли», «Тропой открытий», «Упавшие с небес», «Приобское: место рождения», «Телепорты в рюкзаке», «Мраморные пиксели», «Ода трактору», «На страже погоды», «Жизнь на буровой». В музее есть всякие интерактивы. Параллельно с нами ходила группа школьников, так детям очень интересно было. Экскурсия у них была в игровой форме. А нам надо было посмотреть 16 экспозиций за час. При том, что никакого варианта по времени задержаться в музее после и что-то рассмотреть детально - не было. Как можно посмотреть все 16 за час? Только бегом. Вот забег и получился. По 4 минуты на каждую экспозицию. Вопрос конечно к организаторам тура. О чем я и написала в итоговой анкете. Можно было сделать одну качественную и интересную экскурсию по одной – двум экспозициям. В общем, не бегая за экскурсоводом, я просто прошлась по залам музея, кое что почитала, и «помочила» руки в нефти. После такого забега по залам музея, мы еще спустились в фондохранилище. Тоже на 10 минут. Несколько фоток оттуда. Из музея геологии переезжаем в кернохранилище. Насколько провальной была экскурсия в музее геологии, настолько интересной оказалась в кернохранилище. Керн — проба вещества, представляющая собой цилиндрический столбик, отбираемый при бурении с целью дальнейшего изучения. Служит материалом для различных лабораторных анализов. Все интересно и подробно нам рассказали, как исследуют керны, как они хранятся, и, в целом, поговорили про нефтедобычу. Лаборатория распиловки и исследований Само кернохранилище. Оно государственное, все добывающие компании обязаны сдавать керны на хранение. Но сдают не все, как оказалось. После кернохранилища у нас свободное время. Для тех, кто захотел, была организована поездка в термы «Банный дворик», или в конный клуб «Мустанг», кто хотел, отправился по магазинам. Мы собрались группой и поехали смотреть Археопарк в подсветке. К вечеру похолодало, поднялся ветер и пошел снег. Все равно поехали. На общественном транспорте - на автобусе, проезд стоит 25 рублей при оплате картой, 27 - наличными. Никаких билетов не выдается. Прикладываешь к терминалу карту, получаешь надпись - "Поездка оплачена". Как проверяют оплату - непонятно. Ночной Ханты-Мансийск Мамонты не только бронзовые. Возле аквапарка. Археопарк в подсветке На территории Археопарка еще выставка больших фигур кукол – Аканей. Акань — традиционная кукла обских угров и всегда безликая. Черты лица у кукол не изображались. Считалось, что они могут оживить куклу и сделать её для человека опасной. Игрушкой считалась только безликая кукла, которая не могла навредить ребёнку. На выставке – куклы Акани в костюмах разных районов округа. Кстати, я себе в коллекцию прикупила новую куколку. Не Акань. Обратно вернулись на такси. "Нефтяной" день окончен. Завтра - этнографический.

-

Белоснежная Югра. Ханты-Мансийск

Почему собственно Югра и Ханты-Мансийск? Четыре дня февраля сего года, объявленные выходными, никак не давали мне покоя. И вернувшись из январской Удмуртии я села искать себе тур на эти четыре дня. Дело это оказалось нелегкое, повторяться с направлением не хотелось, хотелось что-то другое и хорошо складывающееся по времени отправления и прибытия. И вот, листая страницы сайтов турагентств, на глаза мне попались большие буквы «БЕЛОСНЕЖНАЯ ЮГРА. ХАНТЫ-МАНСИЙСК». С 22 по 26 февраля. По времени тур подходил идеально, и программа оказалась интересной, и направление неизбитое. Все сложилось и было принято мгновенное решение – еду в Ханты-Мансийск. А надо также сказать, что мой дед по линии отца по национальности коренной вогул. А вогул читай – манси. Поэтому еду еще и на родину предков! Между Екатеринбургом и Ханты-Мансийском 997 км. Можно конечно проехать и на автобусе, но добирались до Югры мы поездом «Екатеринбург – Сургут». Оказывается, в Ханты-Мансийск не проложена железная дорога. Ближайшая к столице Югры ЖД станция это Пыть-Ях. Выехав 22.02 вечером, утром 23.02 в 07.30 мы были в Пыть-Яхе. Сам Пыть-Ях – небольшой город Югры с населением 40 тысяч человек. В Пыть-Яхе садимся на автобус и едем в Ханты-Мансийск еще 210 км с одной остановкой на завтрак. Идя на посадку в автобус сразу подумалось – а раньше так с поезда шли, вернее бежали, к автобусам в Бресте. Да, были времена... День 1. 23.02.2023 До столицы Югры мы добрались к 11.30. Город возник слева от дороги и как-то сразу. Никакого пригорода с частным сектором не было. Сразу многоэтажки. И здесь же, на окраине – наша 13-этажная гостиница с громким названием «Олимпийская». Отель 3* с фитнес-центром и рестораном. Ну, думаю, поселили на самой окраине. Сэкономили. Нас расселили сразу и дали 45 минут свободного времени немного отдохнуть от дороги до начала экскурсионной программы. В 12.15 отправились сначала на обед, а после него уже на обзорную экскурсию по городу. Гид начинает рассказ об округе, а потом и о городе. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – 3-е место в рейтинге социально-экономического положения регионов России и 2-е место по размеру экономики, площадь почти 535 тыс. квадратных километров, численность населения немногим больше 1,7 млн человек. Плотность населения – 3 человека на 1 квадратный километр. Да, масштаб понятен. Столица ХМАО оказалась вовсе не самым большим городом округа. Самым крупным городом автономного округа является как раз Сургут. И от нашей гостиницы на окраине за 15 минут неторопливым пешим шагом можно дойти до центральной площади города. По переписи 2021 года здесь проживает, оказывается, всего 103000 человек. И средний возраст населения вы только представьте – 35 лет. И как нам рассказала наш гид, приехав мы сюда 25 лет назад, ходили бы по деревянным тротуарам, а ездили бы по дорогам из бетонных плит. За 25 лет Ханты-Мансийск преобразился в красивый современный город с развитой инфраструктурой. Город зеленый, вплотную к городу подступают леса тайги, тайга есть и в самом городе, на холмах, благо застройщики города тайгу сохранили. И эти леса тайги образуют природный парк «Самаровский Чугас», который раньше носил название «Ханты-Мансийские холмы». И наш первый выход - к Монументу Первооткрывателям. Трехгранная пирамида высотой 62 метра на одном из холмов. Каждая из граней - определенная важная веха в истории Югры. Одна - эпоха древней Югры, вторая - освоение Сибири Ермаком, а третья - о периоде начала разработок месторождений нефти и газа. Сейчас пирамида не реконструкции, и ее функциональное значение в будущем пока не определено. А раньше внутри располагался элитный ресторан, в котором даже в 2008 году проводился ужин делегаций на саммите «Россия – Евросоюз», а в верхней трети была оборудована смотровая площадка. Везет мне на снег в этом году. В Ханты-Мансийске перед нашим приездом прошел обильный снегопад. Но иначе и быть не могло. Ведь тур не зря назывался «Белоснежная Югра». Снега было много везде, как и в Ижевске. Дороги были расчищены, но с парковками автобуса были проблемы. На этой грани пирамиды - открытие в Югре месторождений нефти и начало разработок Открытая смотровая площадка сейчас есть и за пирамидой. С нее открывается вид на исторический район Самарово, на речной вокзал и пойму Иртыша. Ханты-Мансийск ведет свое летоисчисление с 16 века, с 1582 года, когда здесь было основано селение Самарово, названное по имени остяцкого князя Самара. Именно район города с названием Самарово считается сейчас историческим центром Ханты-Мансийска. Рядом с этим селением в 1931 году был основан поселок Остяко-Вогульск, как административный центр Остяко-Вогульского национального округа. После уточнения этнических наименований народов Севера остяков стали называть хантами, а вогулов – манси, в связи с чем в 1940 году поселок был переименован в Ханты-Мансийск, а в 1950 году из поселка и села Самарово образован город Ханты-Мансийск. Спускаемся вниз к речному вокзалу. Как я уже писала, ЖД сообщения с Ханты-Мансийском нет. Есть воздушное – международный аэропорт, водное – речной вокзал и автобусное – автовокзал, расположенный рядом с речным вокзалом. Заходим ненадолго в здание речного вокзала. На стене гранитная карта округа. Ханты-Мансийск находится в месте слиянии Иртыша и Оби. Летом на место слияния рек ходят прогулочные теплоходы. Там же есть плавучая часовня. Со слов нашего гида ощущается как место силы и слияния со Вселенной. Но мы здесь зимой, и Иртыш замерз и весь под снегом. А сам речной вокзал интересной постройки и напоминает формой теплоход или корабль. Немного прошлись по набережной. Ну как прошлись? Полазили по снегу. Встречает прибывающих в город по воде "Ассоль". Скульптура девушки с платком в руке. Мне почему то показалось, что платок, факел напоминает. Здесь же на набережной Монумент «Великим Сибирским экспедициям». Это 17-ти метровая колонна, у подножия которой расположены четыре фигуры, смотрящие в четыре стороны света: это мореплаватель Витус Беринг, его сподвижник гидрограф Дмитрий Овцын, историк и путшественник Герард Фридрих Миллер и естествоиспытатель Данил Готлиб Мессершмит. Само здание речного вокзала Прогулявшись едем в «Хвойный Урман». Это горнолыжный комплекс, имеющий кресельную канатную дорогу протяженностью 984 м. Время пути в одну сторону около 5 минут. Горнолыжная трасса имеет протяженность 433 метра и перепад высот 120 метров. Три станции, средняя на вершине, можно там выйти, снова сесть в кабинку и ехать дальше. Канатка не работает при температуре ниже -25С и ветре скоростью более 16м/с. У нас прекрасные теплые условия были, поэтому мы прокатились на канатной дороге. Виды вокруг были красивейшие. С холма канатной дороги виден биатлонный стадион. После поездки по канатной дороге едем туда. Мне кажется даже людям далеким от спорта известно, что Ханты-Мансийск – столица российского биатлона. Биатлонный центр Ханты-Мансийска, он же Центр зимних видов спорта имени А.В. Филипенко. К слову сказать, А. В. Филипенко – первый губернатор ХМАО, о котором жители города до сих пор с большой теплотой вспоминают. На сегодня биатлонный центр - круглогодично действующий объект, включающий в себя детскую спортивную школу, стадион на 15000 зрителей, стрельбище на 30 электромеханических мишеней. А трассы проложены по живописным ханты-мансийским холмам. Для размещения команд в 50 метрах от главной трибуны расположен трехзвездочный отель «На семи холмах». Пройдя по стадиону, мы спустились вниз по красивейшему заснеженному склону холма к следующему нашему объекту – археопарку. Археопарк – это, наверное, самая главная туристическая достопримечательность Ханты-Мансийска. Является филиалом Музея природы и человека. Расположен у подножия Самаровского ледникового останца. Правда, весь останец был под снегом. Останец - это обнаженные горные породы возрастом несколько десятков тысяч лет. Как терраса создана подпорная насыпь, на которой в 2007 году была установлена первая скульптурная группа из парка скульптур - знаменитые мамонты. В 2007 году скульптур было 7, а к концу 2009 года их стало уже 11, а кроме мамонтов в парке скульптур появились «Волчья стая», «Стоянка первобытного человека», «Первобытные бизоны» «Шерстистые носороги», «Пещерные медведи» «Пещерный лев» и «Большерогий олень». Есть фигуры сделанные в натуральную величину – носороги, например, есть увеличенные в 2-3 раза – бизоны. Высота наибольшей скульптуры мамонта – 8 метров. Очень впечатляет!! Парк очень хорошо подсвечен, в темноте выглядит еще эффектнее. От мамонтов вообще уходить не хотелось. Но в подсветке парк мы увидим только завтра. А вот и мамонты А из археопарка едем дальше по городу и ненадолго заходим в храм Воскресения Господня. Красивый храмовый комплекс, рядом 62-х метровая колокольня. Летом здесь много цветов, фонтаны и искусственные водопады. Около 18.00 зажглась вечерняя подсветка. Город хорошо освещен. Мы еще прогулялись по центральной площади, на которой только сегодня - 23 февраля начали разбирать новогоднюю елку. И разбирали ее, кстати, все три дня нашего пребывания в Ханты-Мансийске. На центральной площади установлен красивый фонтан Ротонда, и он был красиво украшен к Новому году, а темой ледового городка в этом году в Ханты-Мансийске были сказки А.С. Пушкина. Спустились вниз по улице с красивой новогодней подсветкой и отправились в гостиницу на ужин-знакомство. Торговый центр "Гостиный двор". Здание облицовано очень красивой мозаикой. Руслан и Людмила и Царица с зеркальцем Все волны в синем море засыпало снегом Ужин у нас тоже был не простым. Были приглашены гости – артисты, играющие на санквылтапе (это струнный щипковый инструмент), на варгане и на бубне. Рассказывали, показывали и играли нам. Было интересно. Закончился такой красивый и длинный день лично для меня сушкой обуви феном. Пока ходили по снегу ноги промокли насквозь. Но ничего. Обувь я высушила вполне себе успешно. А завтра у нас «нефтяной» день.

-

Вы не поверите...

ВЫ не поверите, но в Ханты-Мансийске только сегодня (!!!) начали разбирать новогоднюю ёлку на центральной площади. Ветки сняли, каркас на завтра оставили. Хотя наш гид сказала, что это ещё рано и обычно к апрелю разбирают. Ёлка слева, если что.😁

-

"Сказочная Удмуртия" Ижевск-Сарапул-Воткинск

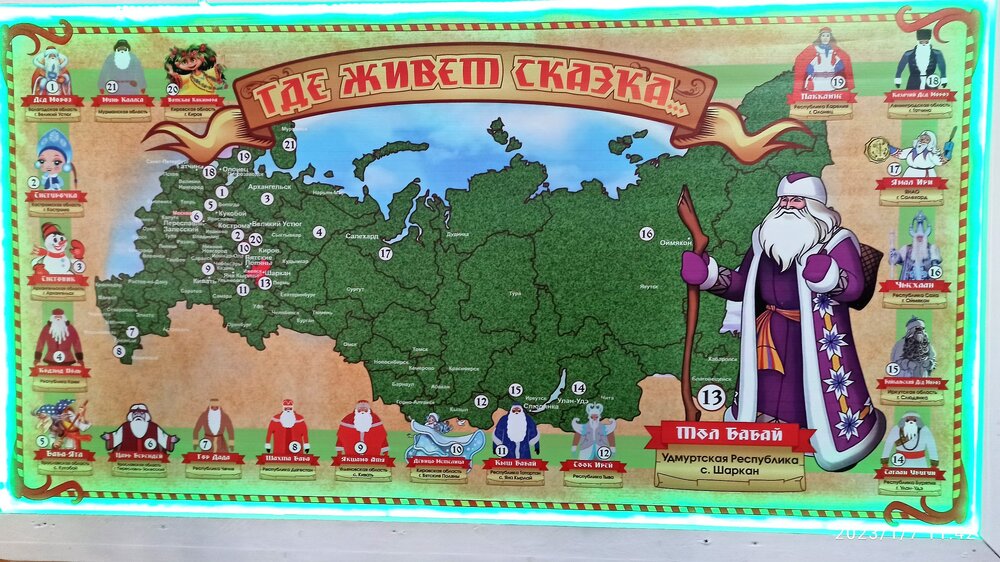

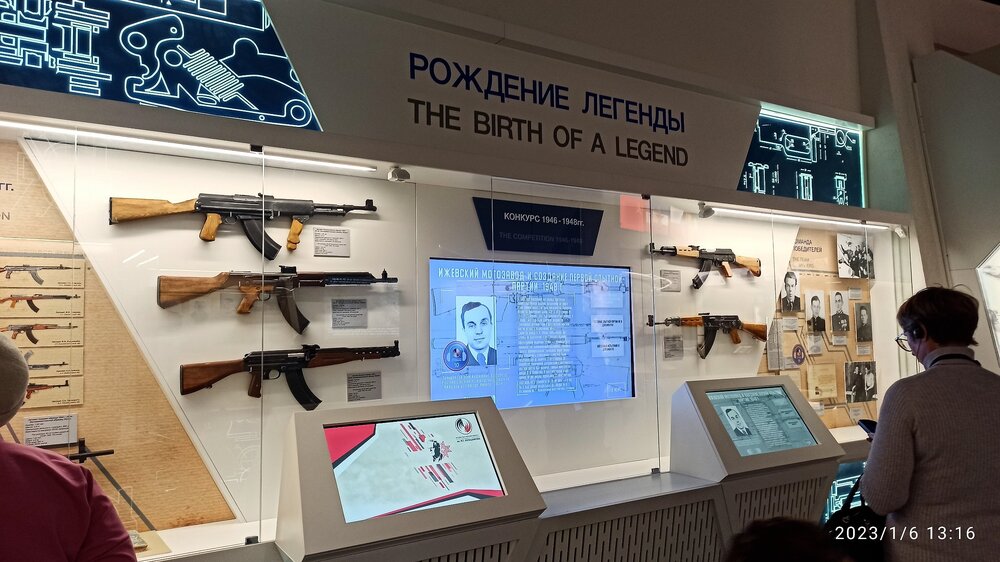

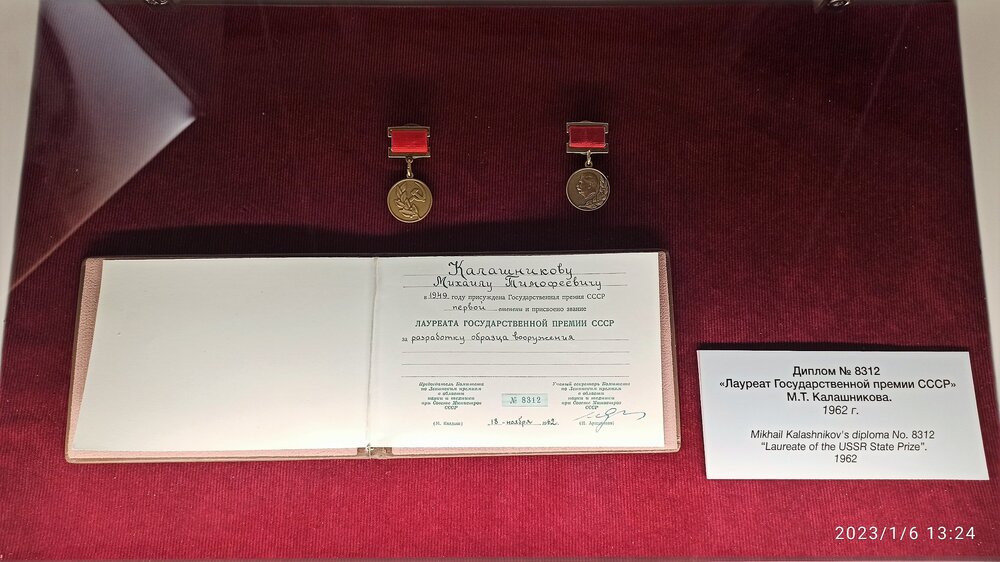

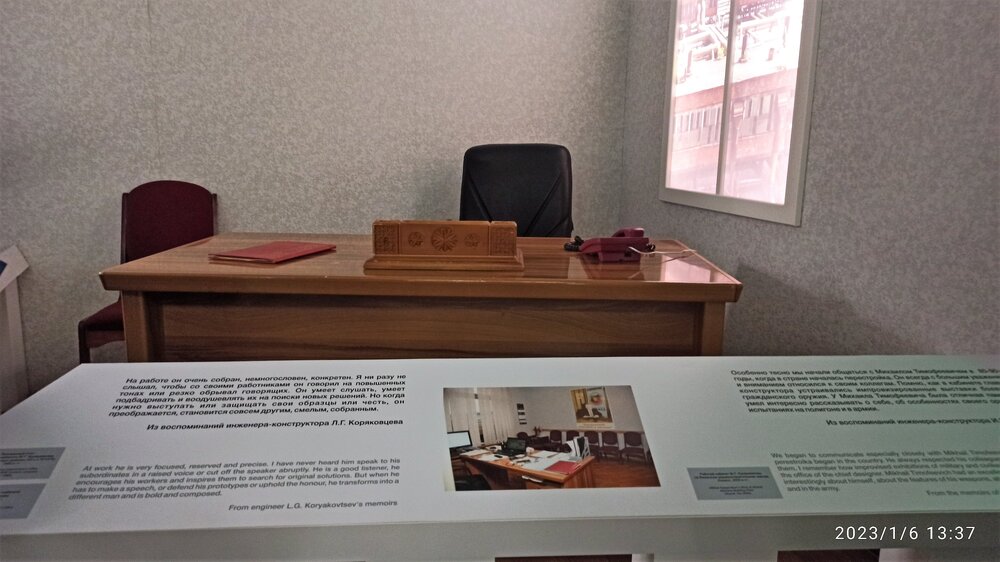

Сергей, большое и искреннее спасибо Вам за рассказ о Ледовом фестивале ангелов и архангелов и за Ваше информативное добавление о резиденции Тол Бабая и музее П.И. Чайковского. В Екатеринбурге тоже ежегодно проводится фестиваль ледовых скульптур под названием «Вифлеемская звезда» В этом году он проходил в семнадцатый раз со 02 по 07 января. Организуется на площадке возле Храма – на - Крови. И хотя я была возле храма уже 03 января, работы над скульптурами были в самом разгаре. Поэтому все фото готовых скульптур – из интернета. Что собственно я знала об Удмуртии вообще, до своей поездки сюда? Практически ничего – родина П.И.Чайковского и М.Т. Калашникова, производство оружия и мотоциклов ИЖ. То, что в Удмуртии протекает Кама и есть крупный железнодорожный узел – станцияи Балезино, на которой очень долго обычно стоит поезд Екатеринбург – Москва и можно выйти из вагона и размять ноги. И то, что из Удмуртии коллектив Бурановских бабушек. Пожалуй, все. И из этих моих скудных знаний одно оказалось еще и заблуждением. М.Т. Калашников вовсе не уроженец Удмуртии. Родился он на Алтае, а в Ижевск был направлен в марте 1948 года для участия в разработке технической документации и изготовления опытной партии своего автомата. Спасибо музею Калашникова! Про удмуртскую кухню я не знала вообще ничего, кроме того, что Удмуртия тоже считается родиной пельменей, хотя за право называться родиной пельменей сражаются разные регионы и страны. И если приезжая в Карелию, Татарстан или Бурятию я имела (отчасти благодаря форуму) понятие о калитках, кундюмах, эчпочмаках или о буузах, то слова перепечи, табани и зырет, я прочитала впервые, когда читала программу своего тура. К сожалению, еду в этом туре я почему-то не фотографировала. От слова "совсем". Поэтому практически "случайные" снимки. Удмурты — финно-угорский народ, поэтому неудивительно, что перепечи очень похожи на карельские калитки. Это открытые пирожки из пресного ржаного теста с мясной, грибной или овощной начинкой, залитые сверху смесью из сметаны и яиц. История названия этого блюда уходит далеко в прошлое и происходит от древнего слова «пересьмон», что в переводе с удмуртского означает «старость» — защипы на перепечах похожи на морщины. Также название перепечи ассоциируется со способом их приготовления: в старину их пекли в передней части печи при очень высокой температуре. Попробовав и калитки и перепечи, я свой выбор точно отдам в пользу последних. Наша гид – сопровождающий, попробовав их, сказала, что готова есть их каждый день. Мы пробовали перепечи с пшенной кашей, с картошкой, грибами и с капустой. Это реально очень вкусно. Купить перепечи в Ижевске и Лудорвае можно без проблем. В Ижевске даже не одна сеть перепечных заведений есть (можно интересно их так называть???). Не один киоск находится и на Центральной площади И в Удмуртии и в Карелии я пробовала кундюмы. Это, своего рода, пельмени с грибной начинкой. Тесто у необычных пельменей тоже необычное - оно представляет из себя сочетание заварного и вытяжного теста, и приготавливается на растительном масле. Также, способ приготовления кундюмов сильно отличается от приготовления обычных пельменей - сначала кундюмы запекаются в духовке, а затем томятся в грибном отваре. Карельская подача кундюмов отличалась от удмуртской. В начинку удмуртских еще была добавлена гречка, и подавались они именно в бульоне в горшочке. Карельские кундюмы мне понравились больше удмуртских, потому, что грибной начинки в них было больше. Также в туре удалось попробовать национальное удмуртское блюдо – табани. Происходит слово от удмуртского «нянь» - хлеб. А «таба» - это сковорода, так вот получается, что табань – это хлеб на сковородке. По виду это лепешка, я бы сказала это что-то среднее между тонкими блинчиками, какие мы печём дома и пышными оладьями. На вкус табани оказались слегка кислыми. Удмурты пекут табани из самой разной муки, даже из гороховой. Тесто - дрожжевое, опару принято готовить заранее, с вечера. Можно сделать лепешки просто из теста, а можно с припеком. Традиционные припеки – зеленый лук или ветчина. Едят табани горячими и подают со специальной подливкой – с зыретом. Для обычного простого зырета нужно взбить яйца, добавить молоко, муку, довести до кипения, постоянно помешивая. Когда масса загустеет, ее надо остудить. Зырет подают холодным. В общем, обычный заварной крем. Пробовали в двух разных местах. Сначала - не поняла я эту подливку, соус был густой и как мне показалось перебор с мукой там был, а потом во второй раз попробовав, мне понравилось. Табани также можно купить в кулинариях Ижевска. И простые и с припеком. И в Лудорвае нам их тоже предлагали. Из национальных напитков пробовали горячительный пощатэм и морковный чай. Пощатэм наливали нам на свадебном обряде в Карамас-Пельге прямо из чайника. Сначала можно было подумать, что чай, но это – настойка из трав с самогоном. В сувенирных можно купить смесь трав и заварить ее алкоголем. И будет вам счастье пощатэм. И морковный чай также продается в сувенирных. А технология приготовления простая – натереть на терке морковь, сначала подсушить ее на открытом воздухе, затем до карамельного цвета в духовке. Подавали нам его со сливками. Я чай с молоком не пью вообще, поэтому я не оценила. А некоторым одногруппникам очень понравился. Сувенирные морковный чай и перепечи из шоколада Про национальный хит Удмуртии - пельмени описывать не буду. Скажу одно – пельмени, которыми нас угощали, были отменно вкусными. В Удмуртии любят и умеют готовить пельмени. В республике существуют даже "пельменные маршруты" для туристов, где во время экскурсии можно продегустировать до 20 видов пельменей и вареников. А с 2015 года в Удмуртии проводится гастрономический фестиваль «Всемирный день пельменя». Фестиваль является призером национальной премии в сфере туризма Russia Event Awards, а в 2018 и 2019 годах фестиваль возглавил рейтинг зимних гастрономических фестивалей России. В этом году фестиваль пройдет с 6 по 11 февраля. А пока я собиралась писать пост, на канале НТВ 28 января 2023 вышел выпуск программы "Поедем, поедим", где ведущий отправляется как раз в столицу сказочной Удмуртии - Ижевск. Это интересно! https://www.ntv.ru/video/2179481/

-

По следам принцессы Ольденбургской и пещерных монастырей

Года три назад был анонсирован тур Олега Пирязева " Из соловьиного края в гости к казакам" Курск, Воронеж, Волгоград, насколько я помню был даже вариант выезда автобусом из Москвы. И было в программе Дивногорье и замок Ольденбургских. Ни один выезд не набрался. Все. Сняли с предложения. Может быть имеет смысл ТТВ вернуться к этому направлению??? ТТВ, надеюсь что читаете. Ведь наработки были уже. Возможно, что то откорректировать для сегодняшних реалий. Светлана, спасибо большое за отзыв, за такой интересный и красивый рассказ. Задумалась побывать в этом направлении. Реклама этих мест просто замечательная.

-

"Сказочная Удмуртия" Ижевск-Сарапул-Воткинск

Светлана, спасибо большое за добрые слова! Удмуртия, по моему убеждению достойна бОльшего внимания, Сарапул в этом туре должен быть. Ну а пока, я рада что набираются выезды в "Сердце Урала" и хотя бы в таком объеме туристы Удмуртию увидят.

-

"Сказочная Удмуртия" Ижевск-Сарапул-Воткинск

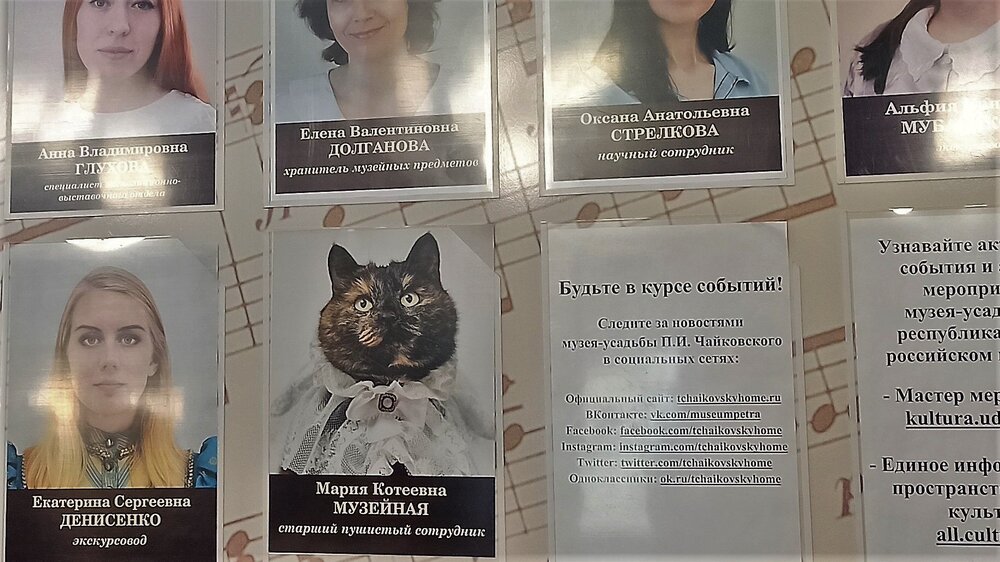

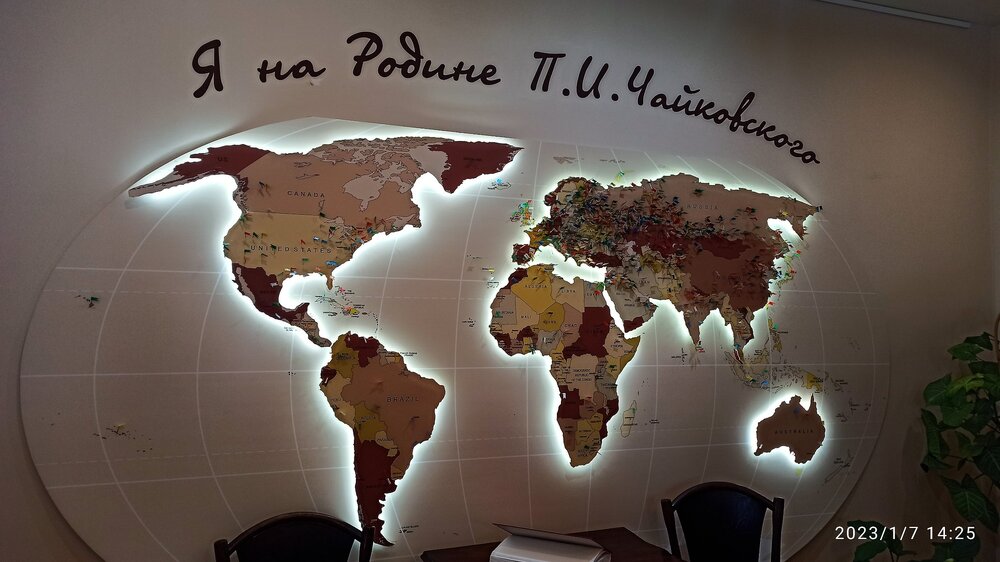

Сергей, спасибо Вам большое! за такое отличное, информативное и красивое дополнение к моим заметкам! День 4. 07.01.2023. Резиденция Тол Бабая – Воткинск Утром уезжаем из Ижевска, но не из Удмуртии. Вполне оправданным для выезда в зимние каникулы в программу тура было включено посещение резиденции удмуртского Деда Мороза – Тол Бабая. Насколько это будет уместным в другое время года – не знаю. Резиденция находится в с. Шаркан, что в 90 км от Ижевска и в 30 от Воткинска. Погода вполне себе рождественская – 27 с минусом. Сначала у нас мастер класс по изготовлению игрушки – символа года 2023. Кто категорически не хотел ничего делать своими руками, пошли с сопровождающей к удмуртской кикиморе. Ее зовут также по – своему – ОбыдА. Я бы тоже лучше в лес пошла, но минус 27! Поэтому осталась делать игрушку. Порукодельничали, отправляемся непосредственно в резиденцию. Там нас встретила помощница Тол Бабая – Лымы-ныл – снежная девочка. Специально уточнили – НЕ внучка. И началась программа – а-ля детский утренник. Но ничего. Взрослые на некоторое время стали детьми и дружно зажигали. А потом по длинной и практически нечищенной лестнице мы спустились на встречу к удмуртскому Деду Морозу. В отличие от русского, шуба у него фиолетового цвета. На морозе понятно все тоже активно двигались, поскольку мороз поджимал, и хоровод даже водили. А дальше было немного свободного времени. Кто хотел, пошли на аттракционы. А там можно покататься по кругу на лошадях в санях, на банане, на снегоходе, на тюбинге с горки. В общем, весело провели время. Едем в Воткинск. Сначала у нас обед, а потом идем в музей – усадьбу П.И. Чайковского. Нас разделили для экскурсии на две группы. Пока ждали экскурсоводов, я обнаружила на стенде с названием «Для вас проводят экскурсии» вот этого милого старшего пушистого сотрудника - экскурсовода - Марию Котеевну Музейную. Правда по ходу экскурсии она не появилась. На входе в музей сделана вот такая фотозона. Флажками на карте отмечены места, откуда здесь были туристы. Ну практически, судя по карте, здесь были туристы со всего мира Музей – усадьба П.И. Чайковского открылся в Воткинске 30 апреля 1940 года, в канун 100-летия со дня рождения композитора. Старинный особняк на берегу пруда дважды реставрировался. В ходе восстановительных работ ему был возвращен вид 30-40-х годов 19 века, воссоздан интерьер квартиры горного начальника. А, как известно, отец композитора – И.П. Чайковский был начальником Камско-Воткинского горного завода, где занимался обустройством и реорганизацией железоделательного производства. А Петр Ильич Чайковский провел здесь свои первые восемь лет жизни. Столовая. Комната обставлена подлинной мебелью. Детская в мезонине. Гостиная. И тот самый ученический рояль юного композитора фирмы "Вирт" Кабинет отца И.П. Чайковского Комната матери композитора Спальня родителей. Комната за длинной от потолка до пола вуалью. Здесь родился будущий композитор. К 150-летию со дня рождения П.И. Чайковского был полностью восстановлен облик самобытной "казенной усадьбы при заводе". На сохранившихся старинных фундаментах возведены хозяйственные постройки: навес для экипажей, конюшни, стайки, завозни, ледник, теплица, окруженная фруктовым садом, беседки (16 экспозиционных объектов на территории более 2 гектаров). Также в 1990 году напротив музея был установлен памятник П.И. Чайковскому. Экскурсия заняла у нас 2 часа. Нам достался замечательный экскурсовод. И рассказ ее был очень интересным. А по окончанию экскурсии в 16.00 уезжаем уже из Удмуртии. Замечательный, самобытный и гостеприимный край. И как пишут о нем поэты: Кто хоть раз пройдёт вдоль наших рек, В синие глаза озёр заглянет, Для того - проверьте сами! - станет Край удмуртский памятный навек. Проверьте сами! Съездите в Удмуртию. Для меня она точно осталась памятной! Спасибо всем, кто проявил внимание к отзыву, и всем нам желаю здоровья, мира, добра и новых интересных путешествий, несмотря ни на что.

-

"Сказочная Удмуртия" Ижевск-Сарапул-Воткинск