Весь контент zzz.svetlaya

-

"Сердце Урала + Западная Сибирь" Тур RET с 19.07.2023 г. с Олегом Пирязевым

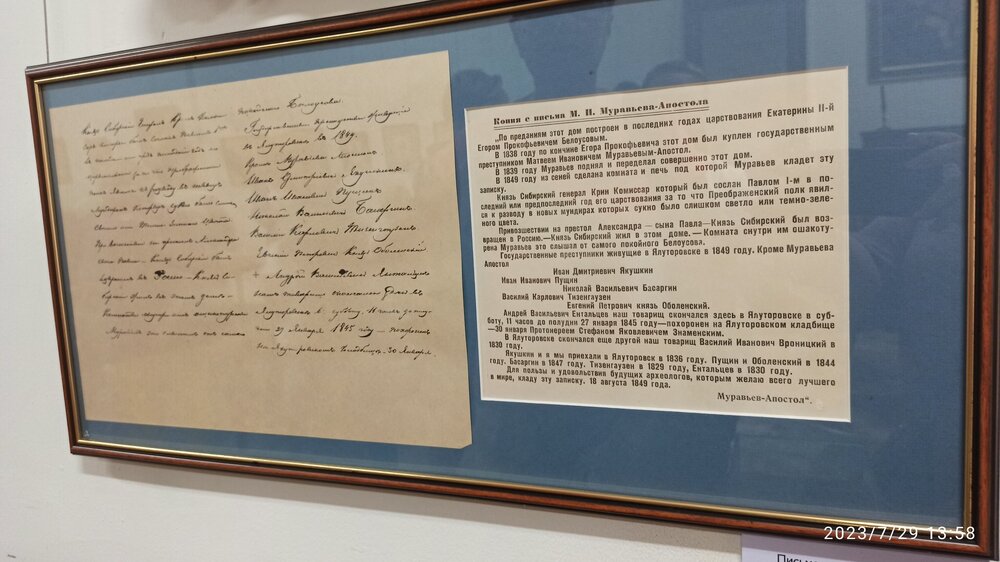

День 10. 29.07.2023. Тюмень – Ялуторовск Часть вторая – Ялуторовск Переезд в Ялуторовск в 85 км занял где-то немногим больше часа. Приезжаем сначала на площадь Декабристов. В архитектурный ансамбль площади входят железнодорожный вокзал, станционные постройки начала 20 века, автовокзал и мемориал декабристам. Мемориал был установлен в 1997 году. С 1829 по 1856 год Ялуторовск являлся местом ссылки девяти декабристов. Среди них – герои Бородино, участники Отечественной войны 1812 года полковники В. Враницкий и В.К.Тизенгаузен, подполковник А.В.Ентальцев, лицейский друг А.С.Пушкина - И.И.Пущин, директор Северного тайного общества Е.П.Оболенский. Здесь у нас короткий выход. После этого сразу отправляемся в Ялуторовский музейный комплекс. Краеведческий музей в Ялуторовске был учрежден 9 ноября 1927 года. Большой вклад в становление музея внес Иван Юрьевич Озолин, первый директор, которому принадлежит открытие, ставшее значимым в истории города и государства в целом. В 1935 году при ремонте печи своего дома он нашел письмо декабриста М.И. Муравьева-Апостола, запечатанное в зеленую бутылку. Это послужило основанием создать первый в Советском Союзе музей Памяти декабристов. Ялуторовский музейный комплекс вырос из музея Памяти декабристов. Его основа – мемориальные дома декабристов М.И. Муравьева-Апостола и И.Д. Якушкина, памятники федерального значения. Сейчас дом М.И.Муравьева – Апостола на реставрации, часть экспозиции перенесена в здание краеведческого музея. Нас делят на две группы. Одна идет в мемориальный дом И.Д. Якушкина, другая остается в краеведческом музее. Нашей группе достался замечательный экскурсовод. По очереди рассказала обо всех девяти декабристах, бывших в ссылке в Ялуторовске. Рассказ был живой, эмоциональный, было очень интересно. Все слушали, просто притихнув. Знаменитый тюменский ковер То самое, найденное в бутылке, письмо М.И. Муравьева-Апостола Меняемся локациями, идем в мемориальный дом И.Д. Якушкина. Дом на территории музея, за домом М.И. Муравьева – Апостола. Дом хоть и двухэтажный, но по площади маленький – 40 кв. м. Начало рассказа слушаем на открытом воздухе в беседке. Рассказ о любви И.Д. Якушкина и его жены, и ее трагической судьбе. Потом заходим в дом. Декабрист приехал в Ялуторовск в 1836 году после каторги и прожил здесь 18 лет. Оставил о себе в городе очень добрую память. Благодаря его инициативе в городе были открыты две школы для местных ребятишек, в 1842 году для мальчиков, в 1846 – для девочек. Преподавать ему было запрещено, но он стал смотрителем школы. Сам составлял учебные пособия по многим предметам. И.Д. Якушкин был большой сторонник Ланкастерской системы обучения. Это когда обучение основывается на взаимной помощи учеников разных возрастов, а также активное используются наглядные пособия, которые декабристы изготавливали сами. В школе преподавали не только чтение, закон божий и арифметику, но и ботанику, греческий, латинский языки, черчение, географию и механику. В школу принимались дети всех сословий. Наш экскурсовод сразу призналась, что И.Д. Якушкин ее любимчик среди декабристов, если можно так сказать. И с такой же любовью и восхищением она рассказывала нам о нем. Отличная, проникновенная экскурсия получилась. На музей у нас ушло примерно 1,5 часа. Переезжаем на Сретенскую площадь. По дороге Олег показывает нам дом уроженца Ялуторовска, мецената Саввы Мамонтова. Дом в состоянии требующем реставрации, но в планах города эта реставрация есть. Сретенская площадь – исторический центр города. Именно здесь в 17 веке основаны Ялуторовский острог и Ялуторовская слобода. На площади – Сретенский собор, построенный с 1777 по 1837 год в стиле сибирского барокко. В 1931 был разрушен, и восстановлен в период 2003-2010 г.г Напротив собора – объект культурного наследия регионального значения «Торговые ряды». В основе здания – комплекс складских, торговых и жилых помещений – Гостиный двор, построенный в 1821 году. Сейчас в здании музей «Торговые ряды». Вдоль собора – сквер 350-летия Ялуторовска. Памятные знаки отражают наиболее значимые события истории города. В 16.00 у нас началось «посвящение в блинопеки». Блинопеками стали согласившиеся одногруппники, остальные были блиноедами. Две команды пекут на большом мангале большой блин. Кто быстрее. Потом все пьют чай с блинами, которые испекли. И всем вручают дипломы об участии в данном мероприятии. Весело было. И идем на экскурсию в острог. Ялуторовский острог основан крестьянами П.Ульяновым и Е. Гилевым в 1659 году на месте бывшего сторожевого татарского укрепления Явлу-тур, через который пролегал караванный путь от Бухары и Хивы до Искера и Казани. Первое документальное описание острога и слободы составил картограф С.У. Ремезов в 1701 году. По свидетельству С.У.Ремезова острог кругом был обнесен тыном из бревен, имел три башни и встроенную в острожную башню церковь. В заостренном частоколе на уровне человеческих глаз проделаны бойницы. Современный острог воссоздан на своем историческом месте. На его территории находятся сторожевые башни, смотровая площадка, дом и двор первопоселенца с хозяйственными постройками и огородом, двухэтажный амбар с подвалом, работают ремесленные мастерские. Еще одна достопримечательность острога – его самовар-богатырь, высотой более двух метров, весом 250 кг и вместимостью около 200 литров. В остроге с экскурсией мы провели минут 50 наверное. Отъезд назначен на 17.30. К 19.00 были в Тюмени. Кто хотел, пошел слушать концерт «Любэ» и смотреть праздничный салют ко Дню города на набережной. Мы поужинали в ресторане «Седьмое небо», ресторан в пяти минутах ходьбы от отеля, расположен на 8 этаже. Можно пожинать и в ресторане отеля, он до 24.00 открыт, и рядом ресторан сети «Своя компания». Отличный день сегодня получился.

-

"Сердце Урала + Западная Сибирь" Тур RET с 19.07.2023 г. с Олегом Пирязевым

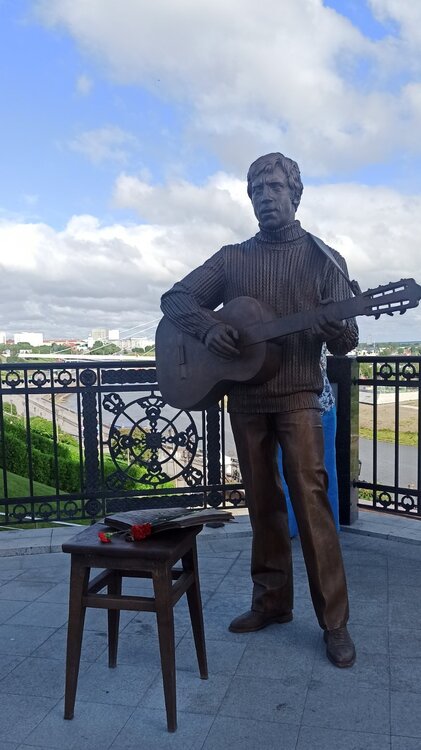

День 10. 29.07.2023. Тюмень – Ялуторовск Часть первая - Тюмень Завтрак с 06.00. Выезд - 08.00. Экскурсия по Тюмени длилась 2 часа и так рано была начата потому, что в Тюмени сегодня праздновался День города, что как известно обычно приводит к перекрытию улиц. Мы везде свободно проехали. Я второй раз в Тюмени, первый раз была зимой. И летом город мне понравился гораздо больше. Экскурсию нам проводила гид Виктория, которая помимо экскурсовода была еще и поэтессой, и во время экскурсии то и дело читала нам свои стихи. Отель расположен на одной из центральных улиц Тюмени – улице Республики. По ней едем в сторону центра мимо площади 400-летия Тюмени и поворачиваем на улицу Орджоникидзе. Проезжаем мимо исторического Парка «Россия – моя история». Во многих городах сейчас открываются такие. У нас в Екатеринбург такой же есть. Доезжаем до улицы Даудельная и здесь выходим. Мимо Храма Всех Святых, идем по территории центральной городской больницы. Главная особенность храма, возведенного в 1833 году — необычная архитектура. Это единственная в Сибири круглая церковь в виде ротонды с цельным куполом. С четырех сторон к зданию примыкают двухколонные портики. При советской власти он очень долго оставался единственным действующим культовым учреждением города. Кстати здание городской больницы тоже постройки столетней давности – 1904 года. Больничный комплекс возник в начале 20 века на территории старого городского кладбища, закрытого в 1880-х гг. А идем мы к памятнику Григорию Распутину. Тут ненадолго останавливаемся. Виктория рассказывает о Распутине, кто хотел посидел на стуле, набрался сил. Возвращаемся на улицу Республики и едем до площади Борцов Революции. Площадь Борцов Революции расположена между корпусами Тюменского государственного университета и Тюменского Государственного аграрного университета Северного Зауралья. У площади интересная история, заложили ее в 1766 году и получила она название «Центральная», потом ее переименовали в «Полицейскую», потом в «Александровскую». И Александровская площадь долгое время оставалась главной площадью старой Тюмени. А в 1916 году площадь превратили в сад – засадили деревьями, кустарниками, разбили клумбы и сделали фонтан с бассейном. Сад под разными названиями просуществовал до 60-х годов 20 века и снова был реконструирован в площадь. В 1957 году в саду появился гипсовый памятник Борцам революции. В 1967 году гипсовый памятник заменили на монументальный чугунный, который и стоит на площади до сих пор. И наконец в 1986 году площадь получила свое современное официальное название площадь Борцов Революции. Полную реставрацию площади провели в 2014 году к 70-летию со Дня образования Тюменской области Здесь снова выходим, сначала подходим к зданию Государственного аграрного университета Северного Зауралья. Это здание бывшего Реального (мужского) училища. С ним тоже связана интересная история. В этом здании с июля 1941 по март 1945 года хранилось тело В.И. Ленина. В июле 1941 г. постановлением Совнаркома было принято решение об эвакуации тела В.И. Ленина в глубь страны – в г.Тюмень. Везли тело по железной дороге тремя поездами специального назначения. Первый и третий – с охраной, во втором везли тело В.И.Ленина и ехал весь обслуживающий персонал. Саркофаг разместили на втором этаже здания училища, на первом жил комендант и обслуживающий персонал. Непривычно строгая система охраны здания породила массу слухов. Наиболее распространенным был о том, что за каменными стенами изготавливают снаряды для «Катюш». Приказ о реэвакуации тела Ленина появился 29 марта 1945 года, таким образом, 3 года и 9 месяцев Тюмень хранила мумию вождя мирового пролетариата, и это был единственный раз, когда тело вождя покидало мавзолей на Красной площади в Москве. Возвращаемся на площадь. Одним из центральных объектов на площади стал фонтан, композиция которого включает карту Тюменской области. Карта напечатана на оргстекле, общая высота – около 6 метров. Теперь на площади есть Дерево счастья – вместо листьев у него разноцветные сердечки. Идем сначала к фонтану, потом к дереву счастья. А напротив площади – усадьба Колокольникова, бывшая купеческая усадьба начала 19 века украшенная знаменитой тюменской резьбой, а ныне музей. Изначально усадьба принадлежала тюменскому купцу, городскому голове И.В. Иконникову. А радикальные перемены в облике усадьбы произошли в начале 20 века, когда ею владел представитель другой известной купеческой династии – С.И. Колокольников Именно при Колокольникове особняк приобрел существующий ныне облик. За проект, выполненный в Санкт-Петербурге, было заплачено 20 тысяч золотом. Фасад здания, украшенный в стилях барокко и неоклассицизма с элементами традиционной тюменской резьбы, кажется каменным. В этом доме останавливался в 1837 году цесаревич Александр, во время путешествия по городам России. Его сопровождал наставник, известный поэт Василий Жуковский. После реконструкции здесь проходили купеческие собрания. В 1918-1919 годах в доме размещался Комитет помощи раненым воинам Белой армии, а в августе-сентябре 1919 года располагалась штаб-квартира командующего стрелковой дивизией Красной армии В.Блюхера. В настоящее время в доме находится музей с постоянной экспозицией, посвященной истории купеческих семей Иконниковых и Колокольниковых. За Деревом счастья поворачиваем налево и выходим к смотровой площадке на набережную реки Туры. Современная четырехуровневая набережная и главный объект на ней – вантовый Мост Влюбленных. На набережную смотрим только сверху. Спускаться не будем. Здесь на смотровой площадке 12 июля сего года был открыт памятник Высоцкому. Тема региона нефтяников и геологов отражена и в памятнике. Высоцкий одет в свитер. А рядом с его фигурой – табурет советского времени, на нем раскрытая тетрадь со строками стихотворения «Тюменская нефть», строки выполнены почерком поэта. Возвращаемся в автобус и вдоль набережной едем в Свято-Троицкий мужской монастырь. Очень ухоженная территория. Минут 15 мы провели в монастыре и возвращаемся в центр Тюмени к Скверу сибирских кошек. В 2008 году небольшой безымянный сквер по улице Первомайской решили благоустроить. Был объявлен конкурс среди архитекторов и победителем стала идея превратить сквер в Аллею кошек. По исходному проекту кошки должны были быть мраморными и гранитными, и вся аллея должна была называться Аллея розовых кошек. Более того у каждой композиции был свой сюжет: центральный - Рыба, правый - Семья, левый - Любовь. Но вместо мрамора кошки были отлиты из чугуна и покрыты золотой краской. А авторы литья, между прочим, были из г. Касли и г. Кыштыма! А сквером именно сибирских кошек он стал с легкой руки краеведов, которые на страницах местной газеты рассказали легенду о том, что в 1944 году из сибирских городов в Ленинград для борьбы с грызунами были доставлены кошки. И с 2009 года сквер носит название Сквер сибирских кошек. Экскурсия окончена. И у нас 1,5 часа свободного времени до отъезда в Ялуторовск – с 10 до 11.30. У меня после зимнего посещения Тюмени остался незакрытый гештальт. Мне очень хотелось пройти по «Золотой линии Тюмени». Это пешеходный прогулочный маршрут по деревянному зодчеству города, маршрут длиной 2 км включает 12 объектов. Один из объектов уже увидела сегодня. Это дом Колокольникова. Отправляюсь в исторический центр Тюмени смотреть остальные. Прохожу мимо разных красивых домов. У этого дома каждый наличник весит 100 кг. Спасской церкви - на сегодняшний день самый яркий образец сибирского барокко тобольской школы в церковном зодчестве Тюмени, Филармонии, Знаменского собора. У Знаменского Собора два объекта Золотой линии Дом купца С.С. Чиралова Типичный для Тюмени особняк был возведен в конце 19 века. В 1915 году здание украсили роскошной резьбой. Резьба здесь объемная, барочного стиля. Верхняя часть наличника напоминает кокошник. Для изготовления резного декора в Тюмени использовали хвойные породы деревьев. В 1920-х годах в доме размещалось управление милиции, позднее в нем жили сотрудники педагогического училища. Сейчас - ресторан «Тургенев» Дом В.С. Поповой Дом принадлежал Виринее, старшей дочери купца Чиралова, вышедшей замуж за титулярного советника, юристконсульта городской думы К.В. Попова. Построен в 1911-1912 г.г. В нижнем, кирпичном этаже здания разместилась контора хозяина. Второй этаж был жилым. В усадьбу, кроме каретника, конюшни, сеновала, бани, прачечной, входил ещё и флигель. Дом был типичным для тюменской деревянной архитектуры начала 20 века, но также и особенным, за счет полукруглого эркера на чугунных колоннах и веранды второго этажа. Трехрядный ажур пропильной резьбы под карнизом крыши украшает дом по всему периметру. Наличники оформлены накладными геометрическими деталями. В основном, все объекты "Золотой линии" сосредоточены на улице Дзержинского. До 1926 года эта улица называлась Садовой. Она появилась на плане города еще в 18 веке. Улица никогда не была центральной, но именно здесь строили свои усадьбы самые богатые и известные тюменские купцы и мещане. Иду на ул. Дзержинского, по пути тоже дома - памятники регионального значения И наконец я на ул. Дзержинского Дом мещанина С.С.Бровцына. Дом был построен на рубеже 19-20 веков для тюменского мещанина, городского оценщика С.С. Бровцына. В конце 1990-х годов фасадная резьба памятника была отреставрирована. Тогда же был сделан двухэтажный пристрой с парадным входом с улицы и двойным окном наверху. Основной декор фасадов — наличники с накладной рельефно-объемной резьбой, именно такая резьба отличала дома богатых купцов города. У ворот и калиток тоже резной декор – это единственный сохранившийся в Тюмени старинный образец. Дом усадьбы крестьянина Д.Т. Горбунова. Д.Т. Горбунов – крестьянин Камышловского уезда, занимался торговлей рогожами и ломовым извозом, разбогатев, перешел в купеческое сословие. Основное украшение дома – наличники второго этажа. Декор наличников сдержанный, не такой обильный деталями, как декор других купеческих домов, но нарядный. В 2002 году дом горел и был восстановлен, резной декор дома воссоздан по старым образцам. Рядом – второй жилой дом усадьбы, построенный в 1909 году. Оформление наличника строгое с объёмными накладными деталями геометрического рисунка. Широкое распространение в тюменской домовой резьбе получили архаичные знаки, важные для людей со времен каменного века. Круглый элемент означает солнце, вертикальные линии вдоль окна – дождь, а ромб, квадрат или прямоугольник – землю. Дом мещанки Рубцовой. Дом построен в конце 19 века. Это характерный для Тюмени тип дома жителя среднего достатка. Владелица дома, мещанка Рубцова из Екатеринбурга, сдавала его в аренду. С 1913 году в здании располагалось фотоателье. В советское время дом был жилым, располагались в нем различные организации. Фото из инета, поскольку дом сгорел в 2019 и находится на реставрации, срок окончания - до конца 2023. Но рядом с реставрируемым памятником не менее красивый домик Дом мещанина С.С. Бровцына С 1909 по 1917 годы здание принадлежало тюменскому мещанину Сергею Степановичу Бровцыну. На бывшей Садовой улице это был второй дом в его владении, который служил доходным, то есть сдавался под квартиры. Этот дом характерен для застройки Тюмени на рубеже 19 - 20-го веков. После революции был передан врачу по фамилии Френкель. Позднее красивый двухэтажный деревянный дом был разделен на отдельные квартиры, которые заняли горожане. Несмотря на простую архитектуру, дом кажется нарядным за счет большого количества окон с резными наличниками. Дом В.П. Буркова Усадьба Буркова – одна из самых известных в Тюмени, в конце 19 века принадлежала тюменской мещанке Поспеловой, а с 1899 года перешла в собственность одного из богатейших людей Тюмени, купца первой гильдии В.П, Буркова. Усадьба включает в себя не только роскошный дом, но и каменный флигель в глубине двора и торговую лавку. У этого старинного особняка - богатая история. В 1905–1906 годах здесь с согласия хозяина дома в цокольном этаже находился легальный Клуб союза рабочих Тюмени. В советское время в доме был устроен детский сад. По иронии судьбы внучка В.П. Буркова в 1920-е годы ходила в этот детский сад - бывший дом своего деда. Дом имеет великолепный дворцовый внешний вид. И рядом с домом Буркова не менее красивый дом Пора возвращаться. На улице ко дню города много палаток и раскладных столиков со всякой всячиной. Еще бы здесь погулять, но времени у меня нет. Вернулась в центр. Везде атмосфера радости, веселья и праздника. Просто здОрово было! На Цветном бульваре у цирка, тоже много палаток, раздолье для покупки всяких сувениров. В 11.30 уезжаем в отель и в 12.00 – в Ялуторовск.

-

"Сердце Урала + Западная Сибирь" Тур RET с 19.07.2023 г. с Олегом Пирязевым

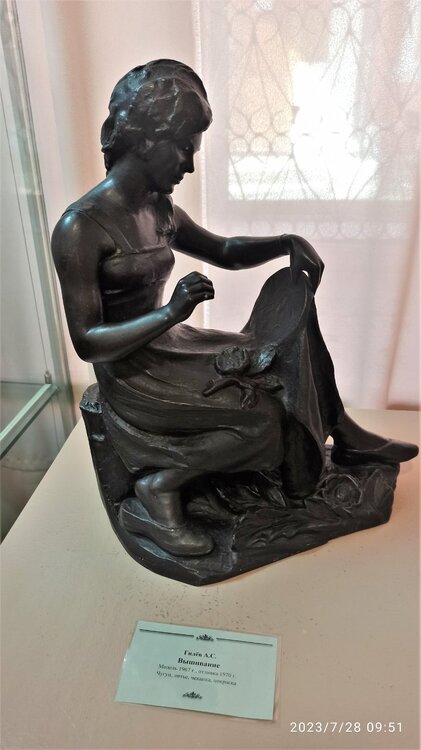

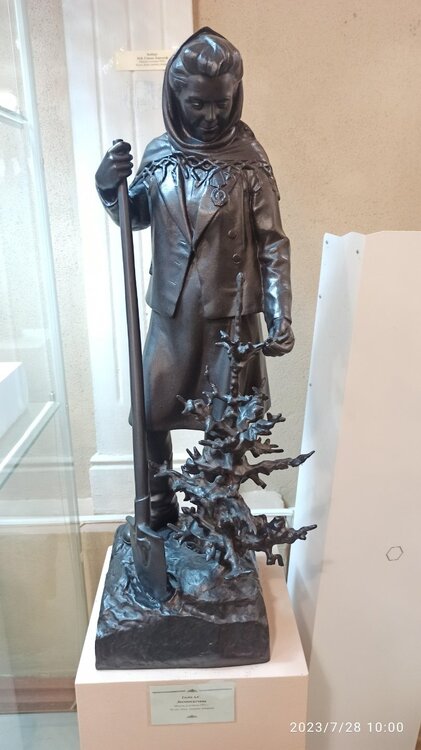

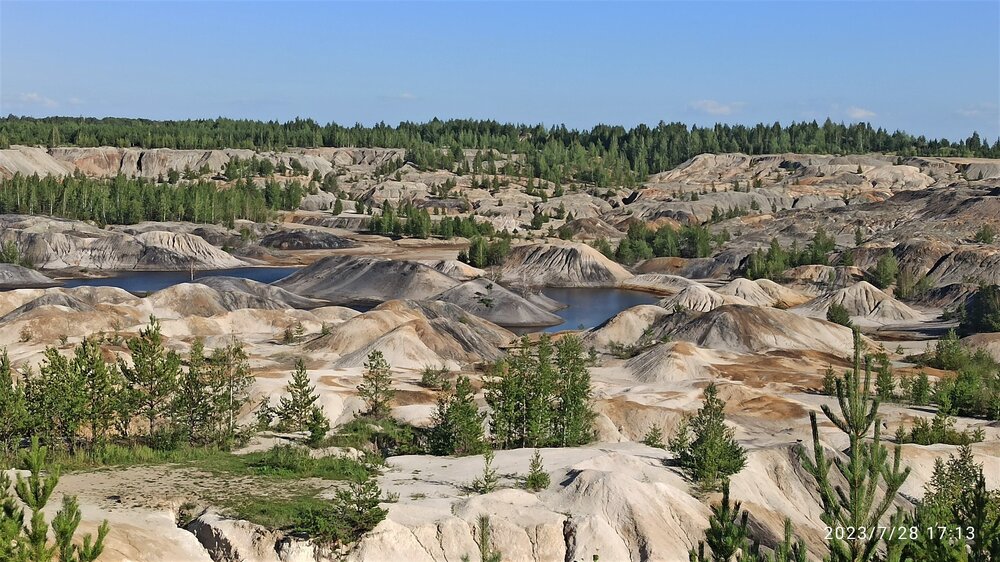

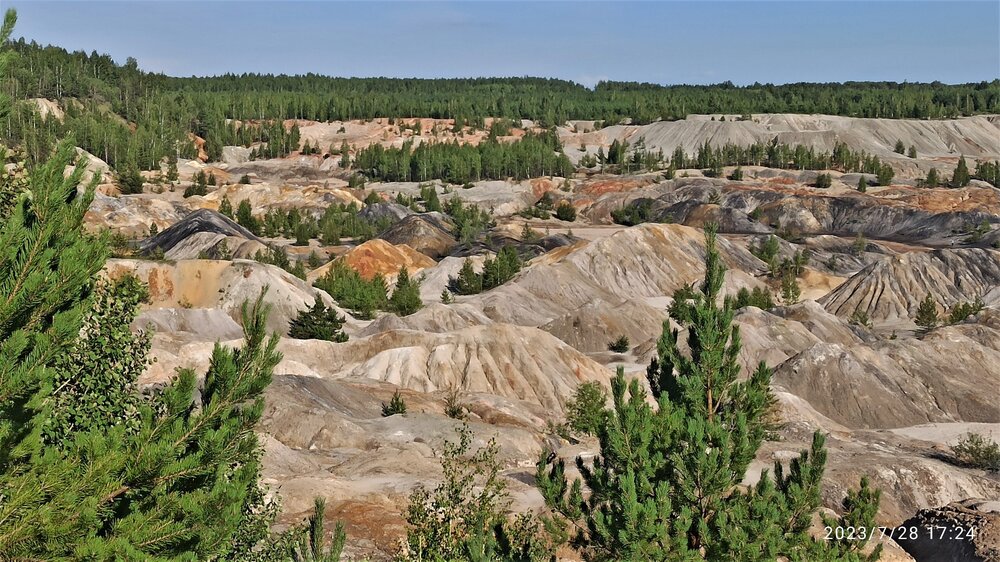

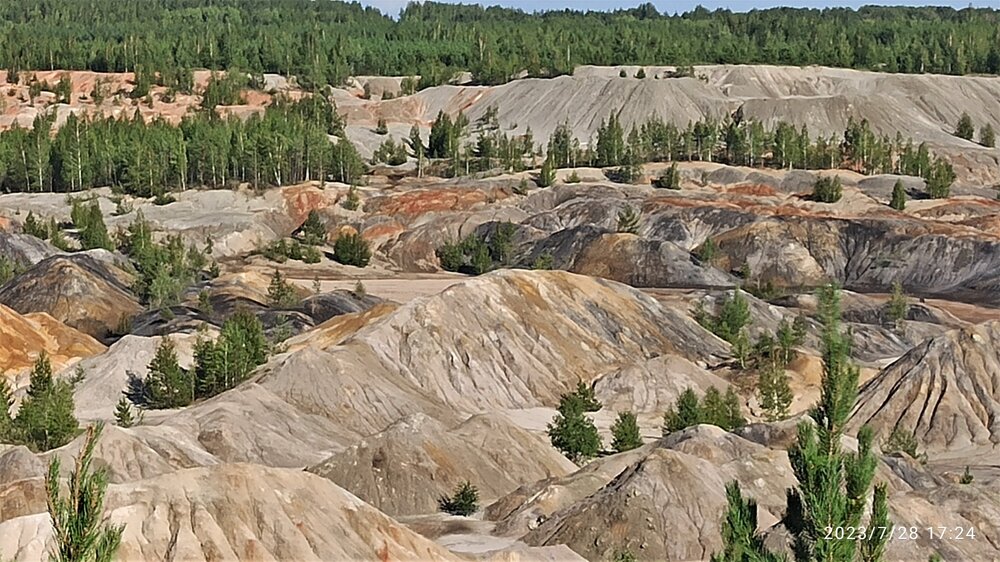

День 9. 28.07.2023. "Озерный край" - "Уральский Марс" Завтрак с 06.00. выезд 07.00. Выезд, наверное, самый ранний в этом туре, но и переезд сегодня большой. Вечером нам предстоит быть в Тюмени. Едем в озерный край – в Челябинскую область. Вообще в Челябинской области насчитывается более 3700 озер. Олег подробно рассказывает о тех, которые мы проезжаем, но ранний подъем дал себя знать, и я дорогу до Касли проспала. Первая остановка у нас здесь, в Касли. Экскурсия в историко – художественный музей. На подъезде к Касли красивые пейзажи в обе стороны из окна автобуса. Это озера Киреты и Большие Касли. В Касли Олег дает нам 20 минут на санитарные комнаты, и мы едем в музей. Музей небольшой по площади, поэтому группу делят на две части. Одна идет в музей, у другой свободное время. Олег объясняет, как дойти до Большого Касли. От музея это недалеко. А надо сказать на улице в этот день было просто пекло какое-то. Поэтому я до озера не пошла и просто ждала экскурсию. На кассе музея продают всякие сувениры - работы каслинских мастеров. Подлинность каждой подтверждается сертификатом. Экскурсия по времени шла минут 40, у первой группы закончилась, идем мы. Завод в Касли был основан в 1746 году. До начала 19 века это было обычное предприятие, выпускавшее сортовое железо. В канун войны 1812 года завод стал производить чугунные ядра, гранаты, картечь. Судьбоносный шаг был сделан в 1843 году, когда каслинские мастера приступили к серийному изготовлению художественных изделий, ориентируясь на образцы берлинского королевского литейного завода. И опыт оказался удачным. Стараниями владельцев завода Дружининых каслинское художественное литье обрело всероссийскую, а затем и мировую известность. А настоящим триумфом стало присуждение каслинскому литью Гран-при и Большой золотой медали Всемирной выставки в Париже в 1900 году. Выставочный павильон, в котором размещалась экспозиция сам по себе грандиозный экспонат – уникальное сооружение высотой 6,5 м тоже выполнено из чугуна. Павильон в музее изобразительных искусств в Екатеринбурге, его можно увидеть с экскурсией в «Уральских самоцветах». Завод пережил 20 век и в 21 успешно развивается, каждый год на заводе осваивается по 10-25 новых образцов. Экскурсовод очень увлеченно рассказывала об истории завода, мастерах литейного дела и о работах, размещенных в музее. Хорошая экскурсия. Переезжаем в Кыштым. От Касли это 30 км. С левой стороны проезжаем озеро Иртяш. В 11.00 отправляемся на экскурсию от Народного дома. Красивое здание 1913 года постройки. Идем по благоустроенной набережной, с пруда хорошо дует прохладный ветер, хоть какое-то спасение от жары. Проходим мимо двухэтажного здания с колоннами. Это Кыштымский заводской госпиталь. Его строили с 1830 по 1846 год. Здание до сих пор используется по прямому назначению - здесь больница. Проходим по мосту и оказываемся на острове. Справа видна церковь Сошествия Святого Духа на Апостолов. Строилась на средства Н.Н.Демидова с 1760 по 1765 год. До середины 19 века была главным храмом Кыштымского горного округа. Сохранилась до наших дней практически в изначальном виде, без перестроек. Примерно напротив церкви – усадьба Г.В. Дружинина. Дом построен в 1850 году и украшен красивыми наличниками. Дом в густой тени деревьев и как я не пыталась красиво сфотографировать – никак. Ну то, что получилось. Мы еще заходим рядом в парк. Чтобы снять горы. Две вершины Егоза и Сугомак. Видимость отличная. Гид рассказывает нам легенду о Егозе и Сугомаке. Главной достопримечательностью Кыштыма и его визитной карточкой считается Белый дом – единственная на Южном Урале усадьба Демидовых. О значимости дома говорит хотя бы то, что он оказался на гербе Кыштыма (наряду с горами Сугомак и Егоза). Но! Увы и ах. Дом на реставрации, при чем довольно давно, и за практически глухим забором. Ничего не видно. Что ж, будет повод вернуться! Тем более как сказала нам гид реставрацию должны закончить в 2024 году. И выходим к конечной точке экскурсии – на площадь у Кыштымского машиностроительного объединения. Рядом необычный синий чугунный фонтан. Очень симпатичный, как и сам Кыштым в принципе. И решетка какая красивая сделана. Экскурсия окончена. Едем на обед. В Кыштыме накормили вкусно. Очень достойный обед. И не просто быстро, а очень быстро обслужили, не в пример ресторану Екатеринбурга. И пирожное к чаю было вкуснейшее. К Уральскому Марсу мы были готовы. Уезжаем в 13.00. Правда ехать до него и ехать. Добрались мы до него к 17.00. Дорога идет через г. Богданович. Дорога узкая, на ней ремонты, много где реверс и жд переезды. Вчера мы обсуждали, брать/не брать с собой какую-то спортивную обувь. Обувь не понадобилась. Мы остановились наверху этих карьеров и вниз не спускались. Официально это место называется Полдневским участком Троицко-Байновского месторождения огнеупорных глин. Месторождение вытянуто полосой на 20 км к югу от станции Богданович и занимает площадь 75 кв. км. Месторождение стало основной базой Богдановичского огнеупорного завода. В зависимости от примесей глина имеет разные оттенки – от светло-серого до темно-красного. На территории есть несколько озер с разными оттенками воды. Это впечатляет! Очень впечатляет! И спасибо отдельное Олегу за то, что включил этот объект в программу и нашему замечательному водителю Рашиду за его мастерское вождение и за то, что мы все-таки сюда доехали. На Марсе мы были 30 минут, в двух местах остановились. Здесь конечно можно и целый день провести, но для этого надо специально приезжать только на Марс. Дальше продолжаем ехать в Тюмень. Подзадержались надолго на санитарной остановке, и в Тюмень приехали в 21.30. Хороший большой отель «Восток», но вот только в номерах кондиционеров не было. После такой жары днем, дышать в номере было абсолютно нечем. При этом в общем коридоре стоял мороз, потому что в начале и в конце коридора работали мощные кондиционеры. Просто гениальное решение. Видимо, предполагалось, что надо было спать с открытыми настежь дверями, чтобы из коридора прохладой тянуло. А да! Вентилятор в номере был. В общем, спали с открытым настежь окном.

-

"Сердце Урала + Западная Сибирь" Тур RET с 19.07.2023 г. с Олегом Пирязевым

День 8. 27.07.2023 Алапаевск – Нижняя Синячиха Часть вторая - Нижняя Синячиха Останавливаемся возле Спасо-Преображенской церкви – храм редкостной красоты. На нем девять главок. Был построен с 1794 по 1823 год. Вот только реставрации никак не дождется. Была в Нижней Синячихе 13 лет назад. Ничего не изменилось за это время. Уточнила специально у экскурсовода - памятник федерального значения, поэтому в этом году только смету составили. Ну такими темпами, лет через 13 может начнут что-нибудь делать. Нас снова делят на две группы и идем на экскурсию. Храм сейчас и церковь, и музей одновременно. По большим христианским праздникам на первом этаже проводятся службы. На первом этаже собрана коллекция различных икон, рукописей и старопечатных изданий, лампадки, складни, разные виды крестов. А на втором этаже - коллекция уральской народной домовой росписи. Коллекция росписи была собрана из 130 изб в 68 деревнях и селах десяти районов Свердловской области. Народная роспись была распространена с начала 19 по начало 20 века. Художники использовали краски из растертых природных материалов, порошок разводили олифой. В основе композиции в основном были растительные мотивы, реже птицы, животные. Мне очень понравилось! Это красиво! Я, наверное, все экспонаты перефотографировала там. Собираемся внизу и идем на экскурсию по территории. Музей создан в 1978 году. Занимает площадь 64 га. На территории под открытым небом стоят усадьбы крестьян 17, 18, 19 веков (можно проследить как со временем менялись архитектура и конструкция домов), башня острога, кузница, баня, пожарная, ветряная мельница, сторожевая башня, часовня, постоялый двор. Мы идем сверху и проходим усадьбы в обратном порядке. Сначала постоялый двор. Это новодел. Но точно такой большой двухэтажный дом – шестистенок стоял на оживленном Сибирском тракте в деревне Лучинкина Тугулымского района. Просто оригинал в музей приобрести не удалось. Внутри проходим все помещения с рассказом экскурсовода. На втором этаже есть выставочное пространство, оно же - помещение для мастер-классов. Там интересная выставка работ - картины на половиках. Первый раз такие встретила Идем к крестьянской усадьбе 19 века На крестьянские дома 19 века начала оказывать влияние городская архитектура того времени. Постройка привезена из деревни Камельской Алапаевского района в 1981 году. В то время деревня ликвидировалась и ни в одном из трех десятков домов уже никто не жил. Фасад дома украшен красивой деревянной резьбой. «Белая горница» дома украшена росписью, выполненной в 1897 году. Дальше переходим в крестьянскую усадьбу 18 века Избу привезли из деревни Вогулка Алапаевского района. Усадьба отражает строительные традиции того времени. Фасад типичный: по одной линии и изба, и амбар. По сравнению с крестьянским жилищем прошлого века изба изменилась. Она "подросла в высоту". Первоначальный скромный облик был дополнен декоративными элементами, украшенными резьбой, наличники и ставни с росписью. Крестьянская усадьба 17 века – самая старая и одна из самых интересных построек музея. Усадьба собиралась по частям. Саму избу, сени, крыльцо, внутреннее убранство. Всё собирали по частям, по бревнышку, я бы сказала. Крыша сделана без единого гвоздя. По внутреннему убранству можно судить о быте 17 века. Больше никакие объекты музея мы не осматривали. На этом экскурсия была закончена. Отличный музей, только хорошее впечатление оставил. Пока шла к автобусу посмотрела еще несколько объектов. Часовня Александра Невского и ветряная мельница Спасская часовня и колодец начала 20 века Кузница Башня острога Пожарное депо с каланчой Часовня Савватия и Зосимы Соловецких Часовня Вознесения Господня Выезжаем обратно в Екатеринбург в 17.15. В 19.30 были в Екатеринбурге.

-

"Сердце Урала + Западная Сибирь" Тур RET с 19.07.2023 г. с Олегом Пирязевым

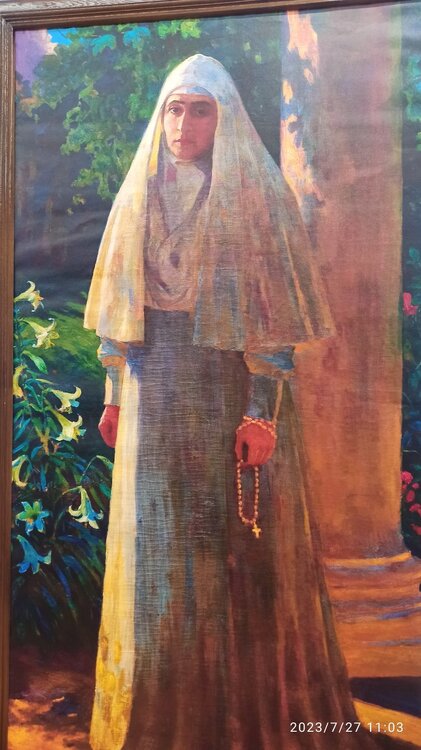

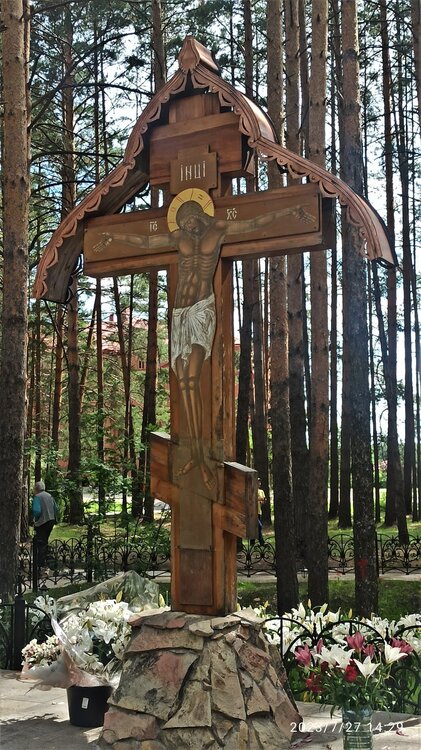

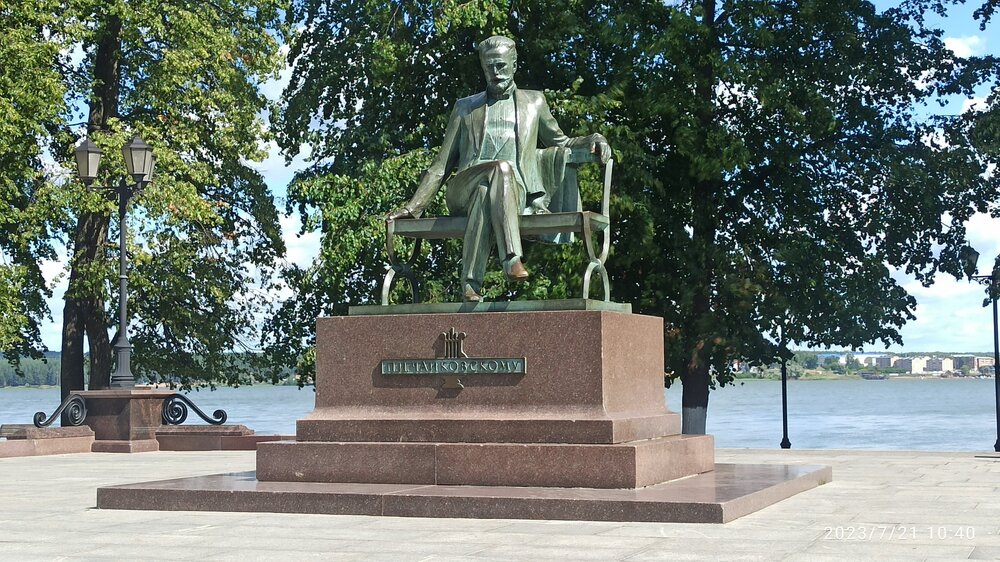

День 8. 27.07.2023 Алапаевск – Нижняя Синячиха Часть первая - Алапаевск Завтрак в отеле с 06.00. Отъезд в 07.30. Переезд до Алапаевска 150 км. Где-то в 09.45 приезжаем в Алапаевск. Высаживаемся у Свято-Троицкого собора. Построен этот храм был как и алапаевский завод в 1702 году и сначала именовался Алексеевским. Неоднократно перестраивался и окончательный свой облик обрел к середине 19 века. В июне 2017 года рядом со Свято-Троицким храмом состоялось открытие памятника Великой княгине Елизавете Федоровне, которая с другими князьями рода Романовых приняла под Алапаевском мученическую смерть. После революции, в 1918 году, во время пребывания в алапаевском заточении Великая княгиня Елизавета Федоровна и другие князья рода Романовых несколько раз бывали на службах в Свято-Троицком соборе. После гибели Романовых и отпевания в соборе, гробы с телами мучеников по личному распоряжению адмирала А.В. Колчака были установлены в склепе собора до момента отправки их в Сибирь. Делимся на две группы. Одну Олег отводит в Музей П.И. Чайковского, вторая уезжает в Напольную школу. Мы едем в Напольную школу. Официально носит название Музей памяти представителей Российского Императорского Дома «Напольная школа в городе Алапаевске». Открылся музей в июле 2018 года к столетней годовщине гибели последнего российского императора и его семьи. Одноэтажное здание земской школы из красного кирпича построено в 1913-1915 годах. Сейчас оно находится в историческом квартале Алапаевска, а сто лет назад школа стояла на окраине города, на поле – отсюда и название. Здание сохранило до наших дней свой первозданный вид и внутреннюю планировку помещений и до 01 ноября 1917 выполняло прямое назначение – здесь работала начальная школа. А 20 мая 1918 в Алапаевск привезли Великих Князей – представителей дома Романовых – Великого Князя Сергея Михайловича, Великую Княгиню Елизавету Федоровну, а также Князей (сыновей Великого Князя Константина Константиновича) Иоанна, Константина, Игоря и Князя Владимира Павловича Палея (сына Великого князя Павла Александровича). Здание Напольной школы спешно освободили и разместили там узников. На экскурсии нам рассказали о каждом из представителей династии, об их жизни под стражей в Напольной школе в течение двух месяцев до трагической гибели 18 июля 1918 года. В ночь на 18 июля 1918 гола под предлогом переезда в более безопасное место Романовых вывезли по заводской дороге за 12 верст в сторону Верхней Синячихи к заброшенной Нижне-Селимской шахте. Пленников сбросили в глубокую шахту, где они мученически погибли. Комната Елизаветы Федоровны Рассказ был интересный, но лично у меня тягостное ощущение осталось от этого места. После экскурсии мы еще прошлись по территории монастыря св. Елисаветы Федоровны, зашли в Елисаветинскую церковь. Переезжаем в музей П.И. Чайковского. Музей расположен в старинном особняке – доме управляющего алапаевскими заводами. Из вестибюля проходим по очереди кабинет отца композитора И.П. Чайковского, музыкальный салон, гостиную, столовую, комнату матери композитора, детские. В Алапаевске родились братья – близнецы композитора Анатолий и Модест. В каждом зале звучит музыка. В каждом зале на стенах выдержки из писем П. И. Чайковского, его воспоминания об Алапаевске. И надо сказать здесь у нас был просто потрясающий экскурсовод. С ним очень интересная экскурсия получилась. Очень понравился. Кроме музея композитора здесь еще расположена коллекция музыкальных инструментов. Размещена в трех залах. «Европейские музыкальные инструменты», «Народные инструменты» и «Музыкальные инструменты народов Африки и Азии». Многие из инструментов звучат. И мы их услышали. Наш экскурсовод не только рассказал нам о них, но и сыграл. Особая гордость музея – три инструмента петербургской фирмы «Wirth». Этот музей музыкальных инструментов - единственный на Урале. По времени мы провели час в одном музее и час в другом. Собираемся все вместе и едем на обед. Очень вкусно нас накормили в Алапаевске. Настоящий обед по-домашнему в семейном кафе проходил. После обеда едем в Верхнюю Синячиху. Там на месте гибели 18 июля 1918 года членов императорской семьи строится мужской монастырь Новомучеников и Исповедников Российских. В конце 80-х годов 20 века было установлено местонахождение шахты, где произошла трагедия и в 1991 году на этом месте был установлен Поклонный крест. А в 1995 году было принято решение о строительстве здесь мужского монастыря. Тихое красивое место. Были там где-то минут 30. Дальше переезд буквально минут 10 до Нижней Синячихи.

-

"Сердце Урала + Западная Сибирь" Тур RET с 19.07.2023 г. с Олегом Пирязевым

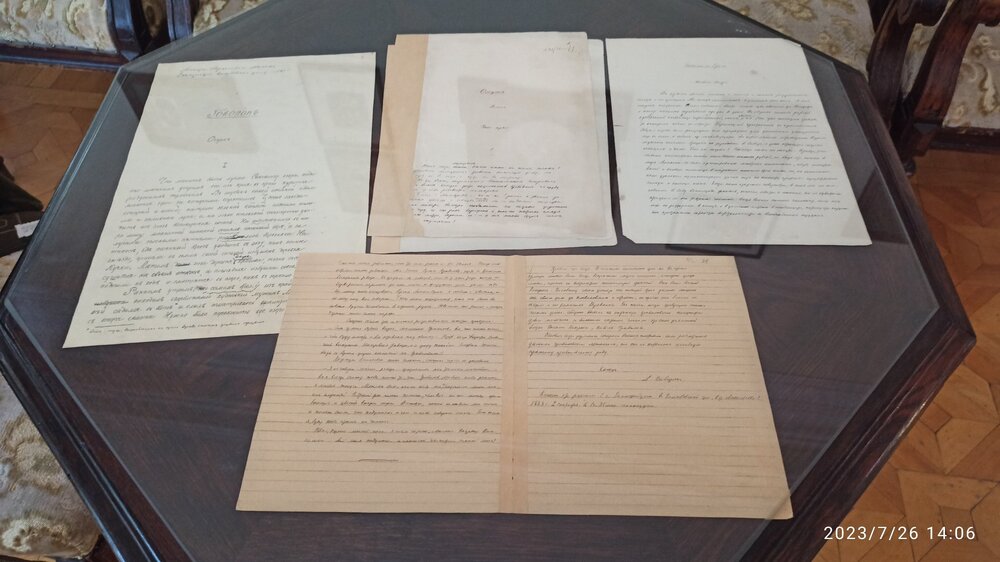

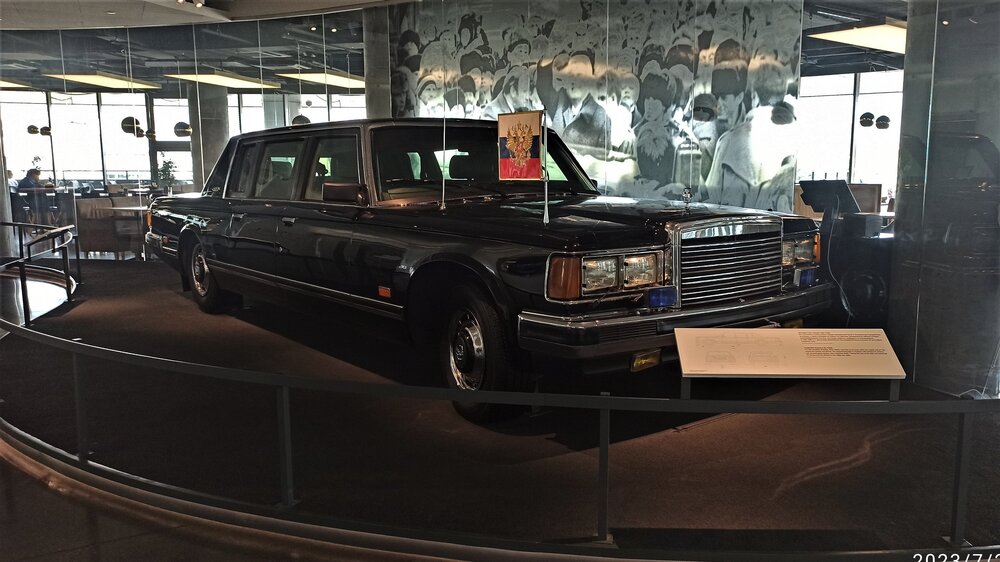

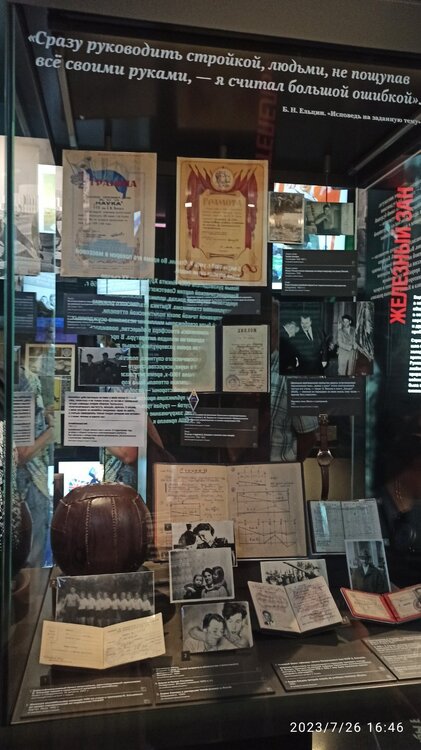

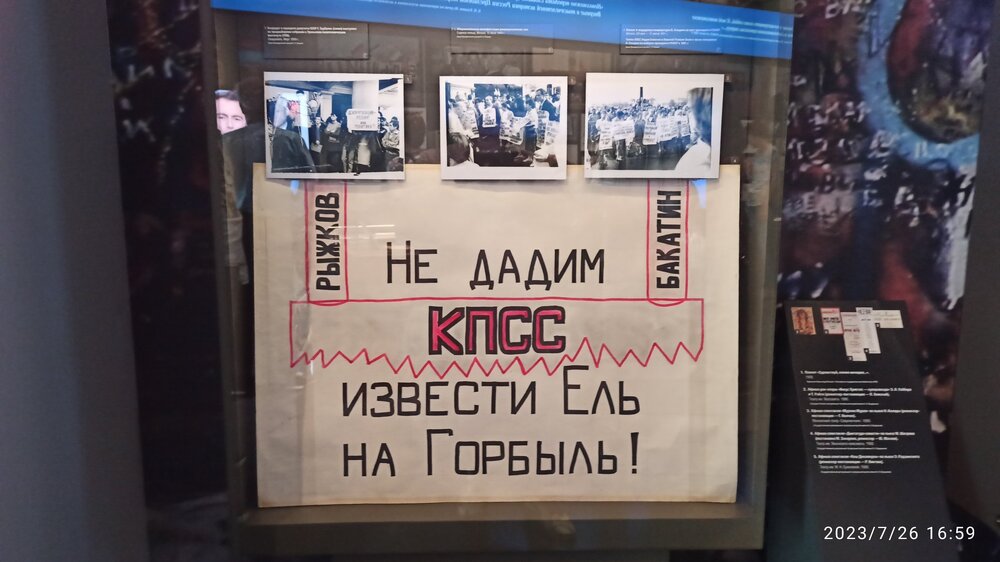

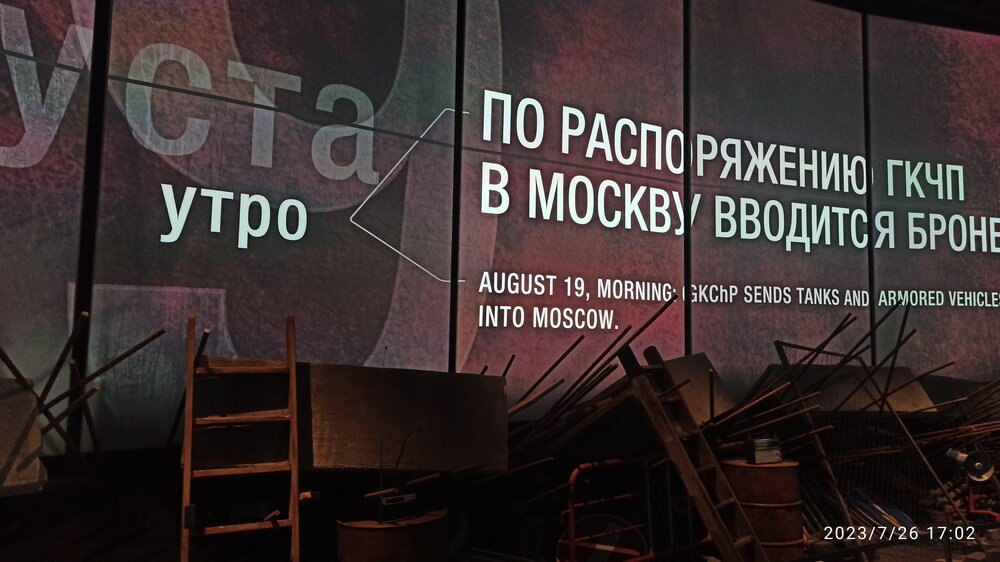

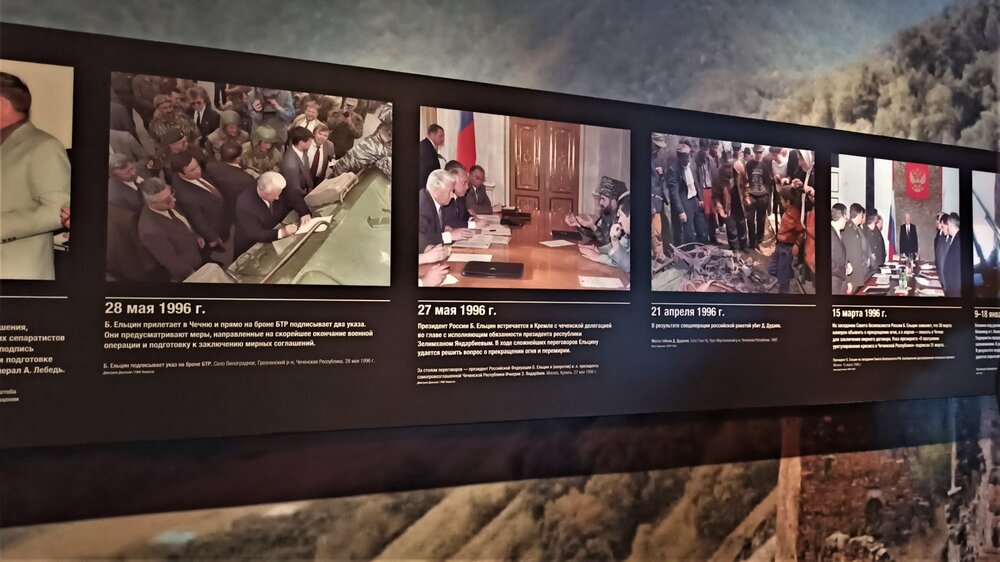

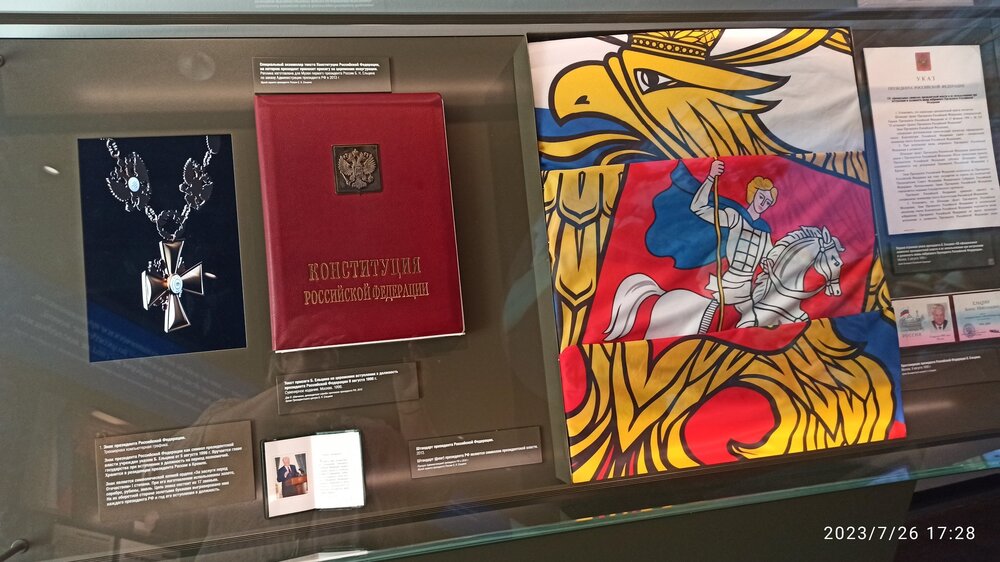

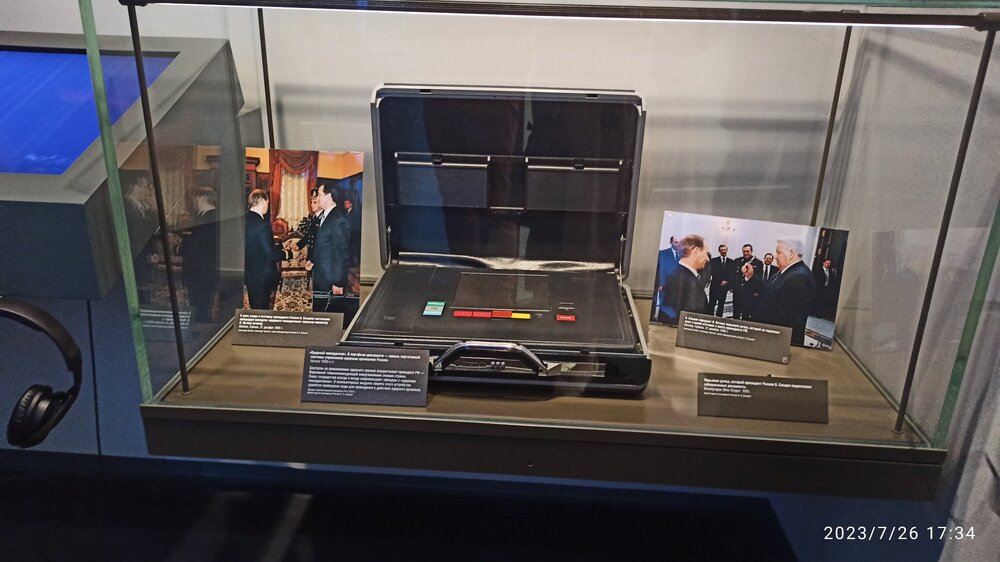

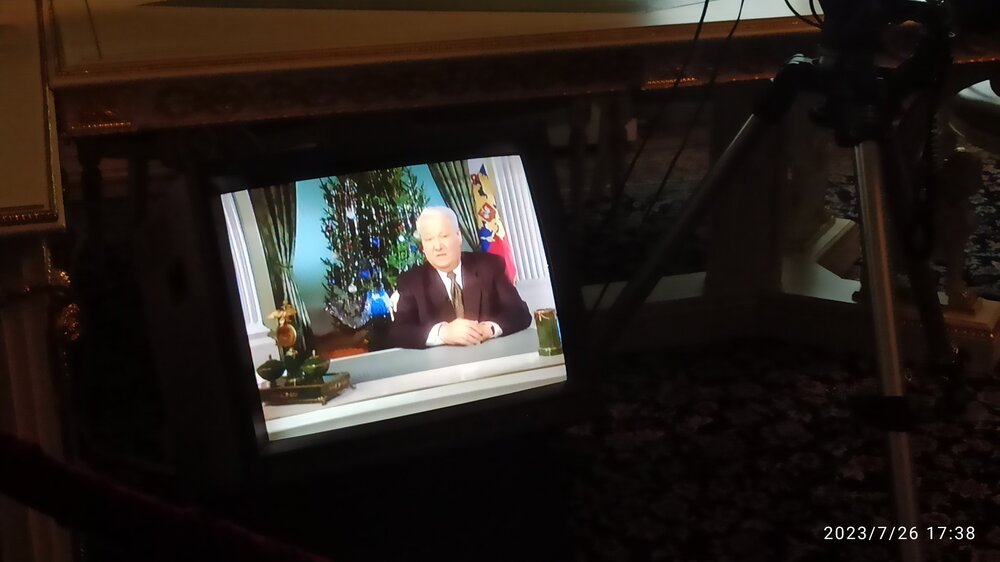

День 7. 26.07.2023. Невьянск – Екатеринбург Завтрак с 06.30, выезд – 08.00. Завтрак в «Демидове» отличный. Едем в Невьянск. Переезд 55 км. В 09.00 приезжаем в Невьянск. В Невьянске никаких мероприятий у нас по программе нет – остановка. Олег кратко рассказывает о башне, о Спасо-Преображенском соборе и дает свободное время. Я хотела пройти на новую набережную вдоль пруда, но там велись строительные работы и все было перегорожено. Неудачно. Зашла в храм, посмотреть фарфоровый иконостас. В 10.00 отправляемся в Екатеринбург. Переезд 90 км, где-то в начале двенадцатого забираем в районе Уралмаша нашего гида по Екатеринбургу – Людмилу. Экскурсия тематическая – «Литературный Екатеринбург». Отнесла бы эту экскурсию к одной из лучших вообще в туре. Пока ехали по району Уралмаша Людмила про него рассказывала. Мне интересно очень было. Заезжаем в центр . И первый выход – у Храма на Крови. Верхний храм Усадьба Расторгуевых-Харитоновых А тему экскурсии гид раскрыла полностью. Рассказала о тех, кто жил, работал, бывал в Екатеринбурге - Д.Н. Мамин-Сибиряк, П.П. Бажов, А.П. Гайдар, А.В. Иванов, Н.В. Коляда, В.П. Крапивин, И.В. Кормильцев, Б.Б. Рыжий, А.П. Чехов и В.В. Маяковский. А особенно мне запомнился ее рассказ о Б.А. Дижур – детской поэтессе, матери скульптора Э.Неизвестного, которая тоже жила в Екатеринбурге, тогдашнем Свердловске. Кстати, я бывала в театре Николая Коляды. И если вы задумываетесь, чем заняться в Екатеринбурге вечером, смело рекомендую сходить. Не пожалеете точно. Но и без рассказов о самом городе, и о трагедии царской семьи тоже естественно не обошлось. Дальше едем по центру на автобусе. Проезжаем по ул. Р.Люксембург и ул. Чапаева. Здесь сохранились красивые старинные дома, через сердце города - Плотнику и площадь 1905 года. Доехали до Ельцин-центра, где у нас позже будет экскурсия. И возвращаемся к Литературному кварталу. Проходим от Камерного театра к памятнику А.С.Пушкину, заходим в сквер, и выходим к музею литературы Урала 29 века. Камерный театр в Литературном квартале Музей литературы Урала 20 века. Дом в стиле модерн, на реставрации Как продолжение экскурсии по городу была предложена экскурсия в музей литературы Урала 19 века. Здание музея представляет собой типичный уральский «полукаменный» дом, где некоторое время жил Д. Н. Мамин-Сибиряк вместе со своей возлюбленной. Здесь были написаны многие известные произведения писателя: романы «Приваловские миллионы», «Горное гнездо», «Три конца» и другие. До начала 1980-х г. в доме располагались коммунальные квартиры. В 1982 г. дом был передан под музей. После реставрации в 1989 г. состоялось открытие первой выставки. Основной рассказ там конечно был о проживании в Екатеринбурге Д.Н. Мамина-Сибиряка, вообще о жизни и быте того времени. Было интересно. Экскурсия в музее была минут на 50, наверное. Рукописи Д.Н. Мамина-Сибиряка К 15.00 идем на обед в ресторан «Армения – Грузия». Ресторан решил начать готовить нам с нашим приходом. Когда мы появились, были готовы только морс и хлеб. И если суп мы ждали относительно недолго, то второе пришлось дожевывать на ходу. Лично мне не понравилось. Ни ресторан, ни еда. Но тут на вкус и цвет, как говорится. Потому что одногруппникам, например, еда понравилась. Едем в Ельцин-центр. В 16.30 идем с экскурсоводом на экскурсию. Я рассматривала и слушала безотносительно личности первого президента России. Просто как об эпохе, которую пережила страна. Это современное, интересное, интерактивное пространство с массой экспонатов и документов. Лимузин Б.Н.Ельцина и различные подарки ему Экспозиция состоит из девяти залов. Ее открывает зал №1 «Лабиринт», представляющий историю страны с 1914 по 1987 год и историю семьи Ельциных. Дальше идет комплекс залов под общим названием «Семь дней, которые изменили Россию». Кстати, идея организовать экспозицию по принципу «7 дней», где каждый день связан с переломным моментом в истории страны, принадлежит известному российскому режиссеру Павлу Лунгину. Зал №2. День первый. «Мы ждем перемен!» Один из уникальных экспонатов этого зала – написанное от руки письмо первого секретаря Московского горкома КПСС Б.Н.Ельцина генеральному секретарю ЦК КПСС М.С.Горбачеву, датированное 19 сентября 1987 года. В этом письме Ельцин мотивировал свою просьбу об отставке и выходе из числа кандидатов в члены Политбюро. И подробно объяснял, почему стиль работы политбюро кажется ему несовместимым с провозглашенной перестройкой. Здесь можно оказаться на пленуме ЦК КПСС и услышать запись выступления на нем Б.Н.Ельцина Зал №3 День второй. Августовский путч Экспозиция этого зала передает атмосферу тех драматичных дней. В зале сооружены баррикады, за баррикадами на экране во всю стену хроника тех дней. В зале представлены подлинные вещи, которые принадлежали защитникам Белого дома. Зал №4 День третий. Непопулярные меры В зале реконструированы прилавки советских магазинов того периода. К тому же именно здесь есть возможность обменять свой ваучер на акции, продать их с выгодой для себя или «спрятать в тумбочку». Это игра «Распорядись своим ваучером», построенная на современных компьютерных технологиях. Зал №5 День четвертый. Рождение Конституции Зал, посвященный событиям октября 1993 года Зал №6 День пятый. «Голосуй или проиграешь» В зале представлены агитационные материалы и документы, которые предназначались только для внутреннего пользования предвыборной кампании 1996 года. Среди экспонатов этого зала – реальные материалы предвыборной кампании. «Реплики» некоторых из них можно купить в сувенирном магазине музея. Зал №7 День шестой. Президентский марафон Здесь собраны материалы об операции на сердце первого президента России. Среди экспонатов этого зала наряду с документами и фотографиями – необычный сувенир. «Бьющееся сердце» – золотая механическая безделушка, которая заводится специальным ключом и воспроизводит ритм сердца. Зал №8 День седьмой. Прощание с Кремлем Этот зал – рабочий кабинет президента. Это не декорации. Мебель, предметы, бумаги на столе – здесь все подлинное. Фактически кабинет просто переехал в музей из Кремля. Здесь посмотрели запись - объявление об отставке. Экспонат номер один в финальной части экспозиции – реальный «ядерный чемоданчик», который всегда находился сначала рядом с лидером СССР, а с 1991 года – с лидером России. Конечно, он уже «нежизнеспособен» и, соответственно, безопасен, даже если кто-то захочет нажать на одну из кнопок. В музее хранится «дипломат», то есть корпус, и приборная панель. Официально экспонат называется «Мобильный пульт управления ядерным потенциалом «Чегет». Кстати, никакой кнопки, с помощью которой можно осуществить пуск ядерной ракеты, в «чемоданчике» нет. Есть три кнопки для связи и специальные президентские коды. Аналогичных экспонатов в музеях России нет. Зал №9 Зал Свободы Этот зал – центральный в Музее. Здесь можно услышать, что значит слово «свобода» для самых разных людей и есть возможность высказать собственную позицию. В специальной студии, которая находится в этом зале, можно записаться на видео, которое позже появится на экранах, расположенных в «Зале Свободы». Таким образом, каждый может стать участником открытой дискуссии о гражданских правах и свободах. Мне понравился и музей и экскурсия, которая продолжалась 1,5 часа. Красивые виды от Ельцин-центра После экскурсии Ельцин-центра те, кто хотел поехали в термы «Баден-Баден. Уктус». Термы кстати были перенесены с завтрашнего дня на сегодняшний, у остальных было свободное время.

- "Сердце Урала + Западная Сибирь" Тур RET с 19.07.2023 г. с Олегом Пирязевым

-

"Сердце Урала + Западная Сибирь" Тур RET с 19.07.2023 г. с Олегом Пирязевым

Добрый день, Сергей! Спасибо Вам за Ваши дополнения и фото декораций и видов на Косьву! А по поводу посещения Чердыни Мы из этого минимума видели половину: Воскресенский собор, Спасскую часовню и Троицкое городище Моя хотелка, музею пошла вторая сотня лет, большая коллекция не только Пермского звериного стиля, но и восточного серебра, Пермской деревянной скульптуры, но при таком раскладе по времени музеи Чердыни недоступны, касса краеведческого работает до 17.30. И для меня это также очевидно, как и для Вас, Сергей. Хотела оставить вопрос улучшения на последний пост, но раз уж Вы затронули этот вопрос выскажусь. Этот день один из тех, который по моему мнению требует корректировки. Именно этой, про которую Вы написали. Пришла точно к такой же мысли Соликамску и Чердыни нужно уделить больше времени. А так если даже сравнить время пребывания в Усолье - два часа и Чердыни - час двадцать, в отношении Чердыни это крайне несправедливо и мало. Можно конечно и уехать из Перми в третий день. Забрать всю группу из Перми после посещения пещеры и монастыря и уехать ночевать в Березники две ночи. Тогда четвертый день в Усолье можно начать не с 11.00, а с 08.00, ведь к Усолью из Березников только переехать через мост. И времени на Соликамск и Чердынь будет больше. Может быть как-то так.

-

"Сердце Урала + Западная Сибирь" Тур RET с 19.07.2023 г. с Олегом Пирязевым

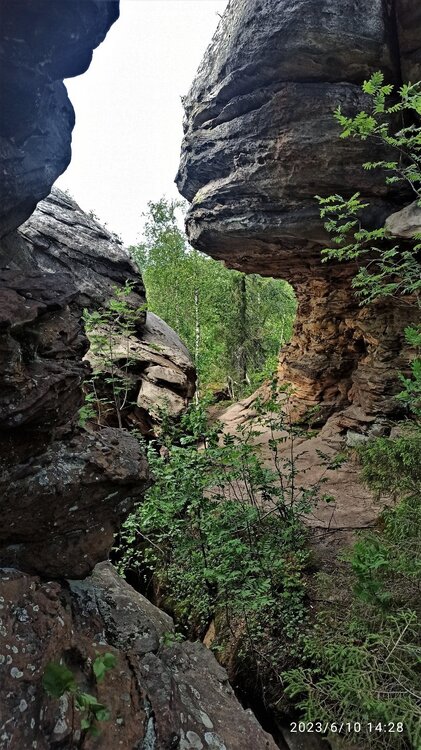

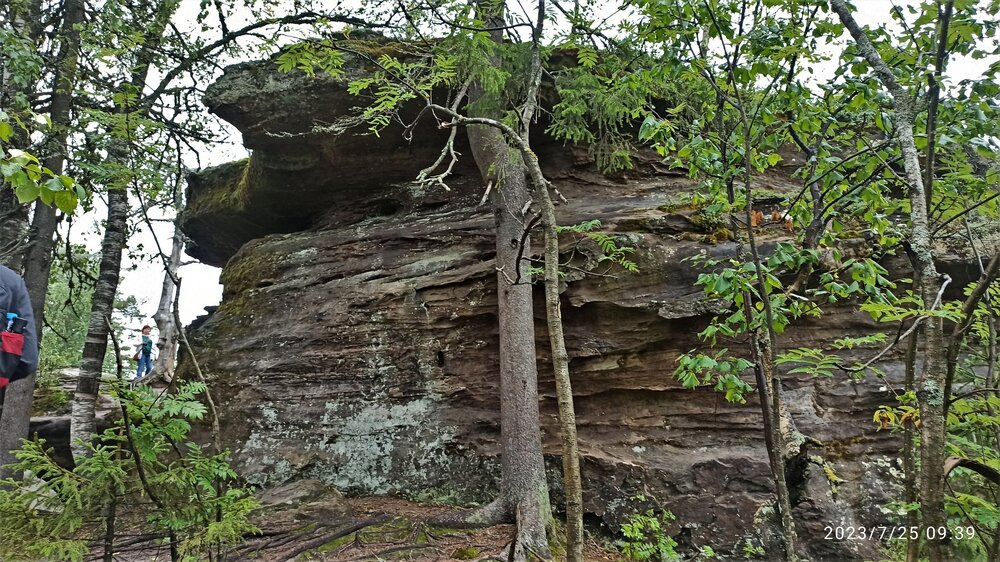

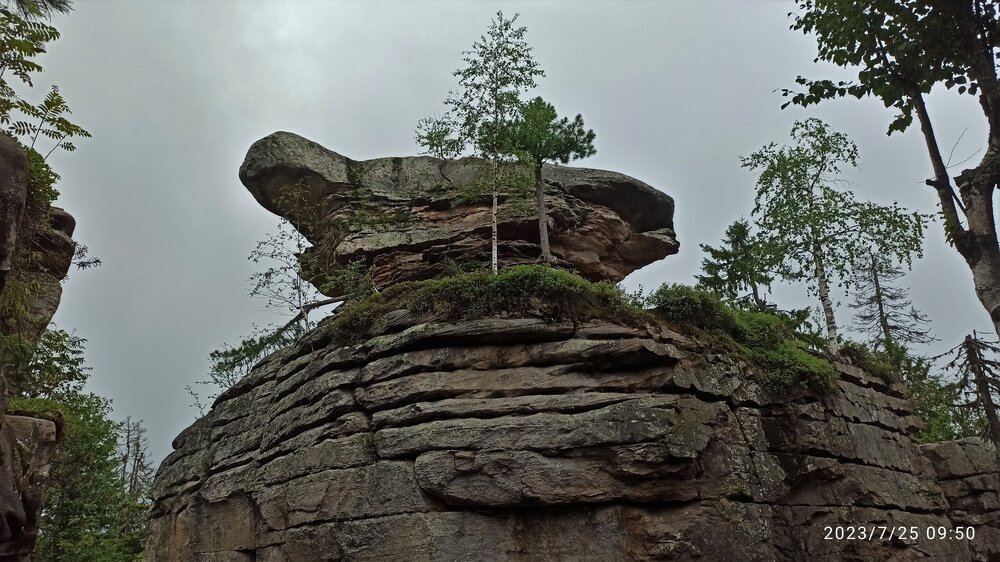

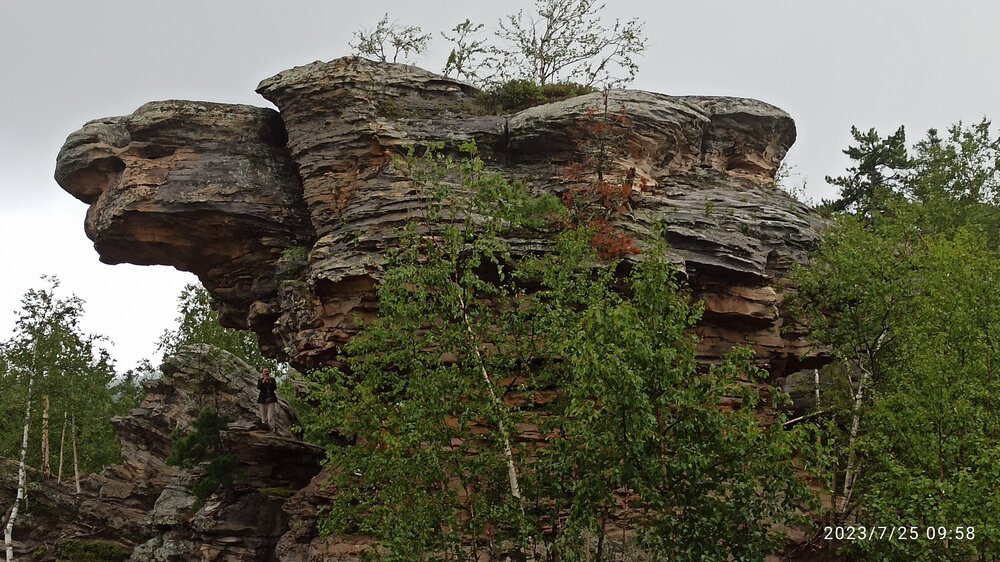

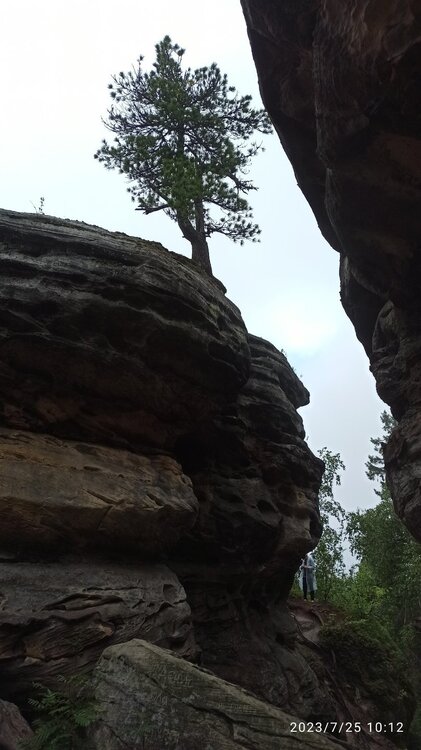

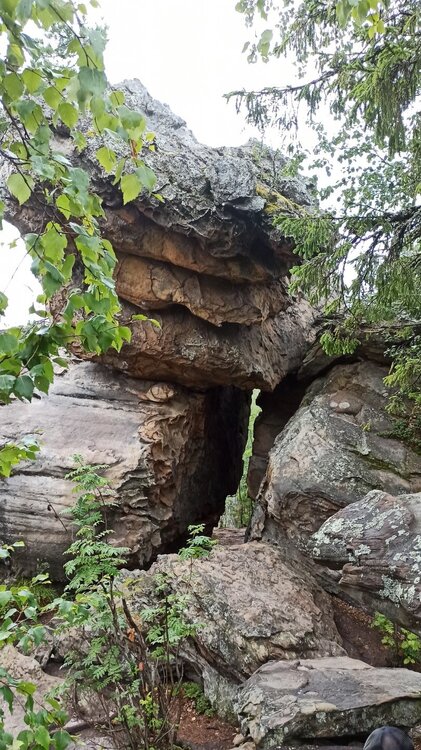

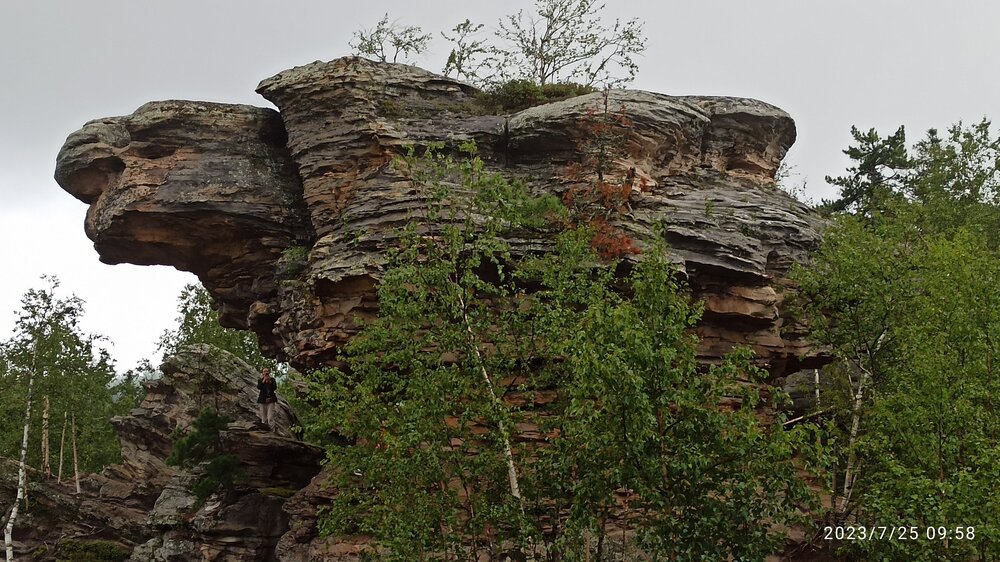

День 6. 25.07.2023. Каменный город – Нижний Тагил Поскольку в гостинице негде завтракать, грузим чемоданы в 07.45 и едем на завтрак в столовую, которая работает с 8.00. Накормили там как обычно стандартным набором на завтрак – каша, омлет с сосиской, чай, булочка. Организованного обеда сегодня нет. В столовой можно купить выпечку на перекус. Едем в Каменный Город. Переезд 25 км. В город ведет деревянный настил, идти по нему около 1,5 км. На все про все у нас 2 часа времени. Каменный город - это одна из самых известных и популярных природных достопримечательностей Пермского края. Надо сказать, что время для посещения было выбрано правильно. Народ в Город стал подтягиваться ближе к 11.00. А так утром было не жарко и пасмурно. И наша группа была единственной, кто был в Городе. Каменный Город имеет статус ландшафтного памятника природы регионального значения. В 2018 году он вошёл в состав природного парка «Пермский». В 2019 году тут снимали сцены фильма «Сердце Пармы». По сюжету тут было вогульское капище. Также это место можно увидеть в фильме «Последний богатырь. Корень зла» и в сериале «Территория». Каменный Город представляет собой причудливые скальные останцы выветривания, расположенные на южной вершине хребта Рудянский Спой. Высота вершины Каменного Города достигает 526 м. Скальный массив сложен мелкозернистыми кварцевыми песчаниками. Они являются частью угленосной толщи, сформировавшейся в дельте большой реки несколько сотен миллионов лет назад. Тогда эта река впадала в Пермское море. Слоистость песчаников, которую можно заметить на скалах, связана именно с этими потоками воды. Позже породы окаменевшего древнего русла в результате тектонических процессов поднялись вверх и между песчаниками образовались глубокие трещины и пустоты. С течением времени мороз, ветер и перепады температур сделали своё дело – образовались причудливые останцы. Скальный массив прорезан глубокими (до 8–12 м) трещинами шириной от 0,5 до 8 м. Трещины развиты в разных направлениях, создавая впечатление перпендикулярно пересекающихся улочек и переулков древнего города. Улочки эти имеют названия - Тесная, Короткая, Широкая и т.д. и т.п.. Так вот мне чего не хватило в этом ландшафтном памятнике, так это табличек с названиями. Чтобы не спрашивать саму себя: «Это что что ли Широкая улица? Или не эта?». Город же все-таки. Хоть и каменный. Самое старое название этих скал – Чёртово Городище. Так его называли жители посёлка Усьва. А жители возникших поблизости в середине 20 века шахтёрских посёлков Шумихинский и Юбилейный называют их Черепашками или Черепахой – за сходство одной из скал с этим животным. Современное название Каменный Город возникло в среде туристов совсем недавно и стало быстро набирать популярность примерно с начала 2000-х годов. Город условно делят на две неравные части – на Большой и Малый Города. В Большом Городе возвышаются самые внушительные скалы-останцы – Большая Черепаха и Пернатый Страж. Залезли мы и на плоскую вершину – обзорную площадку. Потом спустились, пошли в Малый город. Все было красиво. Впечатлений море. Диву даешься, какую красоту может сделать природа Эмоции – восторг! А как здесь должно быть красиво осенью. Что-то необыкновенное наверное. В начале двенадцатого выезжаем в Свердловскую область – в Нижний Тагил. Переезд 230 км делаем с остановкой на санитарные комнаты и у памятника Европа-Азия. В Тагил приехали около 15.00. Не знаю, почему нельзя было заселиться сразу в отель. Мы поехали сразу на экскурсию по Тагилу. Вариант обзорной экскурсии по городу, согласно программе, был лайтовый – без подъема на Лисью гору. Олег опять же делает бонус. И ведет группу на Лисью гору, к символу Нижнего Тагила – Сторожевой башне, в которой сейчас располагается один из самых маленьких музеев России – 10 кв. м. Сторожевая башня на Лисьей горе стоит с 1818 года. Существует версия, что башня использовалась как обсерватория. Астрологи наблюдали за звездами именно с Лисьей горы, ведь она – самая высокая точка в городе. Дальше едем по проспекту Ленина к центру города – Театральной площади. На правах автора и местной жительницы несколько фотографий с проспектв Ленина, снятых не во время этого тура. Экскурсия продолжится после свободного времени. Олег выделил 40 минут для покупки наших знаменитых тагильских подносов и сувениров. В 16.50 все снова собираемся на Театральной площади и идем уже на пешеходную экскурсию. Нижнетагильский драматический театр открылся 8 мая 1946 года. В 1955 году театр переехал в новое здание на проспекте Ленина. Согласно официальным данным, здание Театра Драмы было построено в 1954 году активистами молодежных комсомольских бригад, однако, найденная весной 2005 года, замурованная в стену табличка, навела историков на факты строительства здания заключенными. С 1963 года театр носит имя писателя Д.Н. Мамина-Сибиряка. Идем вниз к пруду через Театральный сквер. В зеленых зонах сквера установлены десять оригинальных скульптурных композиций, но фотографировать скульптуры нет времени. Отдельно надо сюда приходить. Тоже добавила осенних фото из сквера. "Читающие" "Шалопай" "Играющие дети" "Шахматисты" Спускаемся к светомузыкальному фонтану «Каменный цветок» и поворачиваем направо на набережную вдоль Тагильского пруда. Набережная красивая, двухуровневая, с ротондой, скульптурами и памятниками. Проходим Памятник воинам - тагильчанам погибшим в локальных войнах планеты. По набережной доходим до цирка и спускаемся в городской парк им. А.П. Бондина. Спускаемся вдоль каскада фонтанов и выходим из парка на улицу Уральскую. Идем мимо музея изобразительных искусств. За ним недавно появившийся парк советской скульптуры. Выходим к самым старым зданиям Тагила – Нижний и Верхний Провиантские склады. Ныне фондохранилище и Музей природы. Заходим на выставку шахтного оборудования. В состав этого маленького музея под открытым небом вошли ценнейшие экспонаты, доставленные со старых уральских заводов. Позднее экспозиция была дополнена выставкой современной прокатной продукции НТМК. И идем дальше к оригинальному памятнику В.И.Ленину. Вернее оригинальным у этого памятника является постамент. Постамент из серого мрамора представляет собой пирамиду, решенную в виде стопы книг, с четырех сторон обрамленную раскрытыми страницами с цитатами из произведений В.И. Ленина. Напротив памятника - здание креведческого музея. На этом экскурсия завершается. Часть группы, которая не идет на ужин, уезжает на автобусе в отель. А мы идем на ужин. Про этот ужин напишу свои впечатления. Еда мне понравилась, было вкусно, тем более хозяин заведения приготовил нам дополнительно на каждый стол вкусную пиццу. А вот в организации питания и дегустации пива надо что-то менять. И салат, и горячее подавались как блюда на компанию – одна тарелка на 6 человек. И каждый накладывает себе. По-моему мнению это неудобно. За пивом надо было подходить к стойке. Во–первых, это толчея, во-вторых, выходить со своим стаканом из-за столов вовсе неудобно тем, кто сидит далеко от прохода, это надо поднять всех соседей, а в-третьих когда процесс неконтролируемый однозначно кому-нибудь чего-нибудь не хватит. Так и получилось. На дегустации было три сорта пива, последнее темное точно не все попробовали. Для меня загадкой осталось, почему все пиво нельзя было разделить по столам, если уж еду так разделили. Ну вот как-то так. В 19.30 уже вся группа была в отеле «Демидов плаза» 4*.

-

"Сердце Урала + Западная Сибирь" Тур RET с 19.07.2023 г. с Олегом Пирязевым

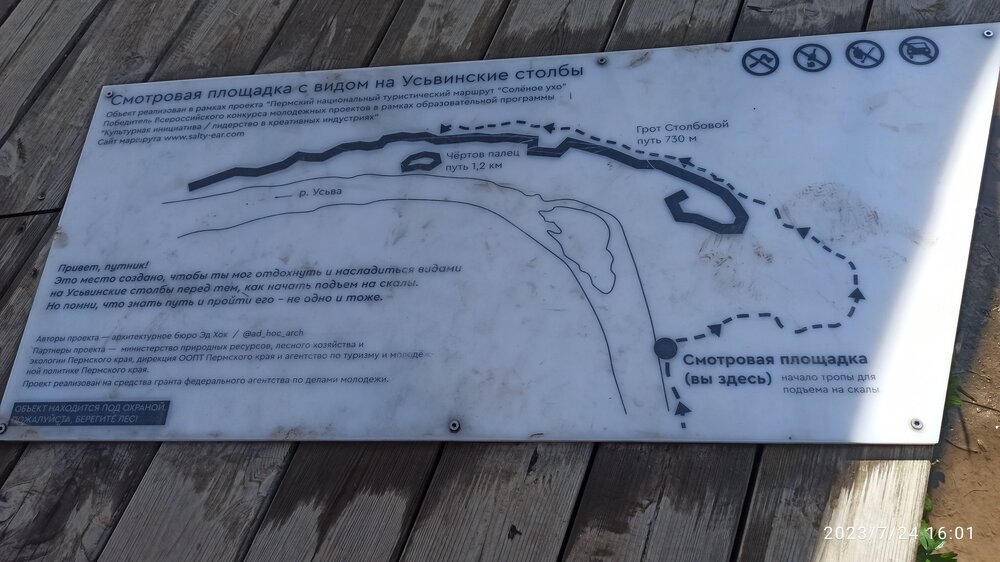

День 5. 24.07.2023 «Сердце Пармы» - гора Крестовая – Усьвинские столбы Завтрак с 07.00. Отъезд в 08.15. Завтрак еще раз показал, что «Березники» к приему групп не готовы. Завтрак накрывали, ворча, что пришлось всем встать рано и обслуживать группу. Не мудрствуя лукаво, завтрак состоял из двух каш – первая вроде овсянка, а с сосиской дали гречку. Видимо, сделать элементарный омлет тоже было не из чего. Ладно хоть ночуем здесь одну ночь. Выезжаем в Губаху. Переезд 102 км. Сегодня любуемся весь день красотами Пермского края, поэтому текста будет немного Декорации к фильму мы осматривали издалека. Я бы сказала очень издалека. А если конкретнее – за 2 км от декораций. В поселке Верхняя Губаха есть висячий мост через реку Косьву. Вот оттуда и смотрели декорации. 84 метровую стену видно, а все остальное нет. Но как объяснил нам Олег дорога до самих декораций после дождей трудно проходима для автобуса. До моста мы шли пешком. На мосту могут находиться 5 человек одновременно, поэтому Олег пропускал нас группами. Кто хотел, переходил на другой берег Косьвы, оттуда виды на скалы и реку красивые. Кто-то возвращался сразу обратно. Где-то час мы были заняты этим мероприятием. Затем переезжаем к горе Крестовой. На горе расположен всесезонный курорт Губаха. Тут получилась какая-то заминка с подъемником. Ждали мы минут 20 наверное, пока Олег разруливал ситуацию. Наконец подъемник нам открыли. Обычный кресельный по 4 человека. Подьем недолгий – минут 10. На горе у нас было минут 25. Чем заняться? Можно подняться на на самую вершину. Я не увидела вовремя место подъема и время было упущено. Можно кофе выпить с видом на пейзаж вокруг. Есть кафе. Или просто посидеть/полежать в удобных лежаках. Сама гора – это вершина хребта Рудянский спой, является символом Губахи. Гребень горы вытянут с севера на юг более чем на 4 км. Максимальная высота – 471,3 м. у подножия северного склона течет Косьва, оборудованы горнолыжные трассы. В 18 веке в окрестностях горы нашли месторождение железной руды. Из первого выплавленного чугуна был отлит крест, который установили на вершине горы. Так и возникло название – Крестовая. Справа оооочень далеко тоже видно декорации Спускаемся и к 13.00 едем на обед в Губаху. Хороший был вкусный обед. И едем заселяться в гостиницу «Долина» Небольшой двухэтажный отель. После номера с раскладушкой в Березниках здесь нам достался двухкомнатный номер, аж с тремя кроватями. Одного в этой гостинице не было – места для завтрака. Зато были даже стиральные машины и сушилки. Понятно. Горнолыжный курорт рядом. В 14.30 уезжаем к Усьвинским столбам. Ехать недалеко. Нас уже ждут многочисленные лодки. Всем выдали жилеты, в лодки садили по 5-6 человек. Все уезжали по-разному. По готовности. Ехать до столбов на лодке минут семь. Возле скалы Чертов палец остановились, наш инструктор показал, где снимали «Время первых», «Географ глобус пропил» и «Сердце Пармы». Скала Чертов палец с воды И высаживает нас у начала тропы к столбам. К столбам пошли не все. Я не пошла. Тропа была скользкая после дождей. И чтобы подниматься, надо реально оценить свои силы. Кто не пошел на подъем пережидали здесь. Кстати искупаться тоже можно было. До смотровой площадки на Чертов камень я знаю дошли 15 человек из группы. Обратно уезжали в 17.30. Каждый на своей лодке. И в половине седьмого были в Губахе. Кто-то еще пошел гулять в центр городка, мы поужинали в ресторане отеля «Урал». Это ближайшая пищевая точка к гостинице «Долина» с вкусной кухней и приемлемыми ценами. Отличный красивейший день получился.

-

"Сердце Урала + Западная Сибирь" Тур RET с 19.07.2023 г. с Олегом Пирязевым

День 4. 23.07.2023. Усолье – Соликамск – Чердынь Часть третья - Чердынь Чердынь – один из древнейших городов Урала. Имеет статус исторического города России. Первое поселение датируется 8 веком. Первое упоминание относится к 1451 г. (Вычегодско-Вымская летопись). Первый русский город на Урале с воеводством и таможенной избой. Считается, что золотой век Чердыни закончился в 1636 г., когда воеводство было переведено в Соликамск, хотя в 18 веке одновременно построено несколько каменных церквей, а во второй половине 19 века многие городские здания стали каменными или полукаменными. В Чердынь мы приехали в 18.00, идем на экскурсию с Олегом. Сначала к Воскресенскому собору. Я отстала и заглянула на купеческую Успенскую улицу. Красивые дома, практически на каждом табличка – памятник архитектуры, но вид - прямо скажем требующий реставрации. Чердынь стоит на семи холмах на высоком берегу реки Колвы. Каждый холм имеет название: Вятский, Троицкий, Воскресенский, Богоявленский, Монастырский, Посадский и Старокладбищенский. Высокий берег рассечен глубокими оврагами, которые образуют несколько высоких мысов. На них стоят церкви Чердыни. Строительство Воскресенского собора начинается в 1750 году. Здание церкви сооружалось в несколько этапов. Первоначально, в 1754 году было освящено основное здание храма, с приделом Стефана Великопермского. В 1785 году к Воскресенскому собору пристраивают предел во имя Николая Чудотворца, который придал храму оригинальную форму. И наконец, в 1788-1789 годах сооружают колокольню. Преображенская церковь в Чердыни когда-то составляла центральный архитектурный ансамбль вместе с Воскресенским собором. До наших дней церковь дошла в сильно переделанном состоянии. Убрана высокая колокольня, демонтированы главки и барабаны. Строительство каменной Преображенской церкви велось в 1754-1756 годах. За это время была построена летняя (второй этаж) и зимняя церковь (первый этаж). По своим размерам это был крупнейший храм Чердыни. После революции Преображенская церковь была отдана под склад зерна, в настоящее время в ней разместились мастерские. Идем на Троицкий холм, к месту основания Чердыни – Троицкое городище. Проходим мимо Спасской часовни и Успенской церкви Строительство Успенской церкви началось в начале 80-х годов 18 века и закончилось в 1784 году. Является самым молодым храмом архитектурного ансамбля Чердыни. Успенская церковь стоит на месте упраздненного в 1764 году Успенского женского монастыря. В настоящее время в храме располагается «Музей истории веры», который рассказывает о духовной жизни Чердыни на протяжении 15–20 веков. Проходим мимо еще одного красивого здания. Это бывший спальный корпус богадельни конца 19 века. Сейчас здесь музыкальная школа. Троицкое городище было основано предками коми-пермяков – родоновцами в 8-9 в.в. Площадь городища 3000 кв.м. В 1535 году на Троицком холме был возведен укрепленный городок – первый деревянный кремль на Урале. Место для крепости было идеальное. Холм поднимается над Колвой на 80 м, с севера, юга и востока крутые склоны, с запада был сооружен земляной вал и ров длиной 130 м, , шириной 20 м и глубиной 15 м.. По периметру стояли деревянные стены высотой 3-4,5 м, а также 6 башен. За свою историю Чердынский кремль выдержал 11 вражеских осад, остался недосягаемым и сгорел в пожаре 1792 года. Троицкое городище является памятником археологии федерального значения. Башни - не исторические, восстановленные, между ними арт-объект – след Полюда. «Встав на сей камень нужно взяться за древко копья, а ногой встать в след богатыря Полюда и тогда часть силы его всегда с тобой будет» - так гласит информационный стенд рядом с арт-объектом. И сама Полюд - гора была видна прекрасно. И виды на Колву и заречье отсюда просто дух захватывают. На Троицком городище стоит Пророко-Ильинская церковь. Строилась в селе Бигичи в 1913-1917 году. Это был последний храм, выстроенный в Чердынском уезде до революции. В 2012 году сохранившиеся элементы церкви были перевезены в Чердынь в связи с тем, что часть храма обрушилась, и зданию грозило полное исчезновение. А смотрится так, как будто всегда здесь и стояла. Очень красивая. А провожала нас с городища вот такая радуга. Олег дает время на туалеты и сувениры и уезжаем в 19.20. Едем ночевать в Березники. Проезжаем через Соликамск. Вот такая еще красота попадается по дороге. Иоанно-Предтеченская церковь. И предвестников Уральского Марса проезжаем, промплощадка АО «Урал калий» – отвалы в вечернем солнце красиво смотрятся. В гостиницу «Березники» приехали где-то в 21.30. И к концу такого красивого дня гостиница сделала нам «сюрприз». Зайдя с моей соседкой в номер, мы обнаружили вместо нормального двухместного номера – одноместный. А вторым местом была раскладушка. Спустились на ресепшен. Оказывается, кроме нашего, еще 4 номера в нашей группе были такими. Мы с такими условиями не согласились. После 20 минут разговора на повышенных тонах с дежурным администратором и ее звонков начальству нас расселили. Дали еще один нормальный одноместный номер. И еще. Поужинать в воскресенье в Березниках вечером – это проблема. Хоть эта гостиница и расположена в центре города, все кафе, которые вроде как должны были работать до 23.00 и 24.00 оказались закрытыми. Покупайте себе что-нибудь на ужин заранее. Отъезд из Чердыни - от гостиницы «На семи холмах». Напротив – Пятерочка. Можно там что-то купить.

-

"Сердце Урала + Западная Сибирь" Тур RET с 19.07.2023 г. с Олегом Пирязевым

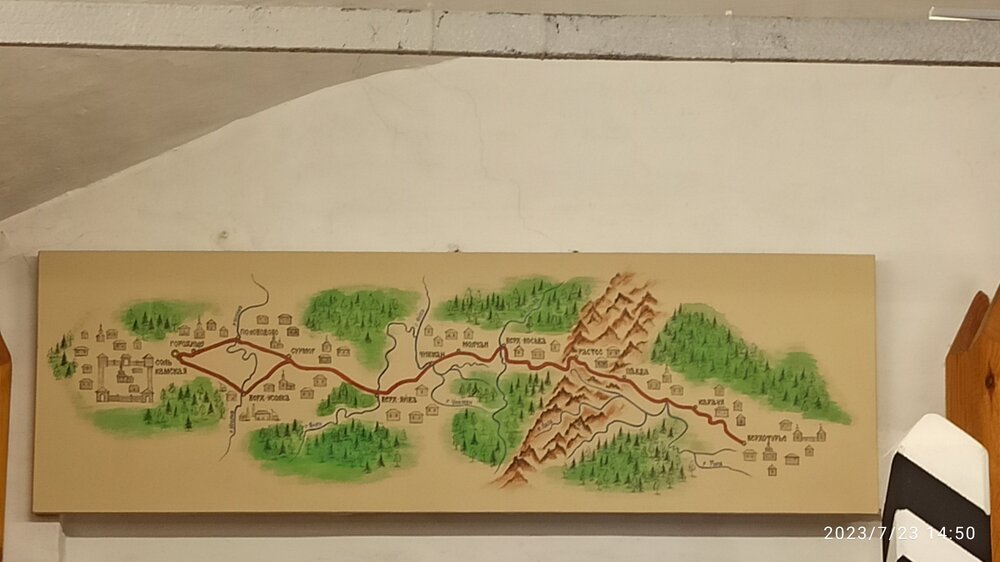

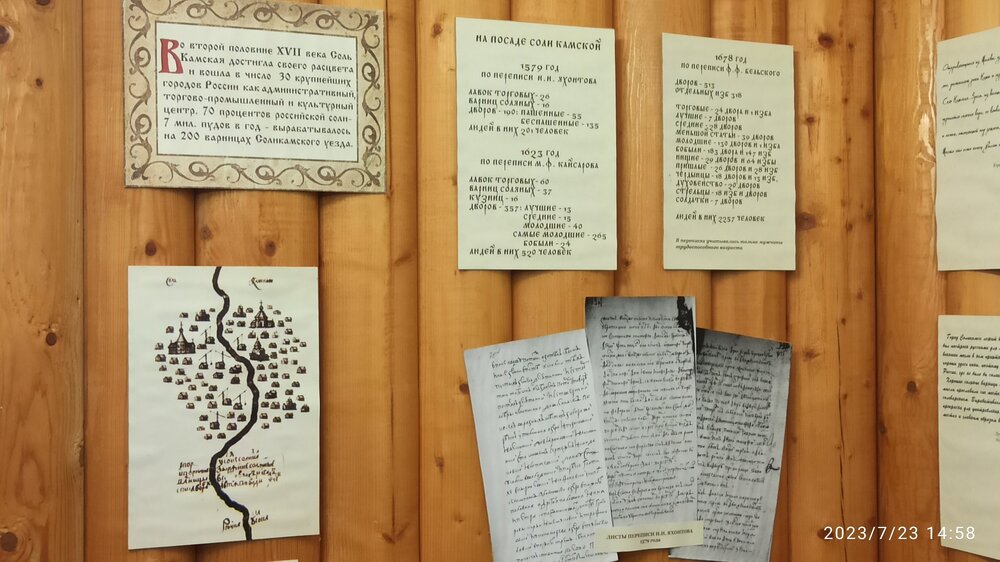

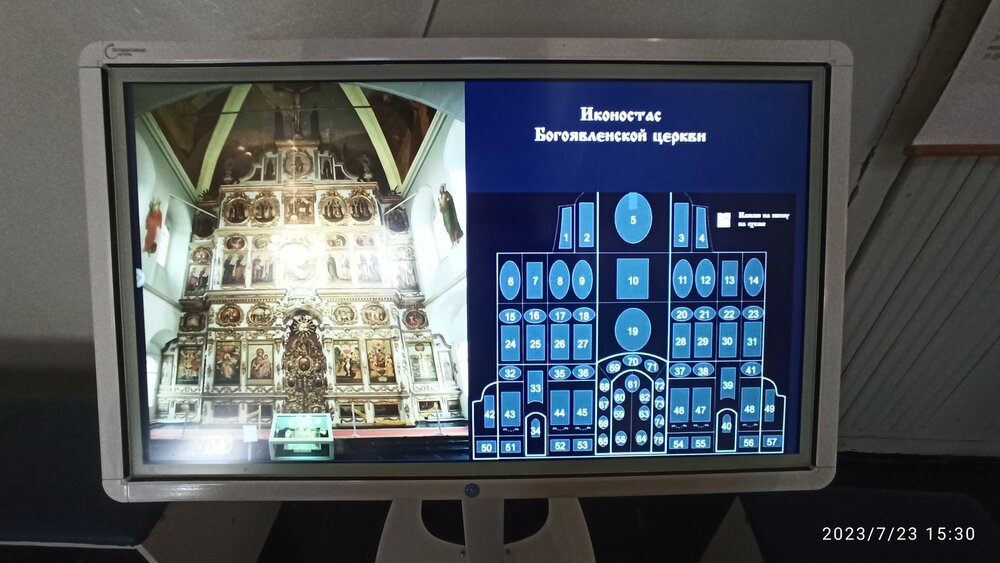

День 4. 23.07.2023. Усолье – Соликамск – Чердынь Часть вторая -Соликамск В Соликамск мы приехали в 13.00. Переезд небольшой - 26 км. Высаживаемся мы на автостанции и идем на экскурсию с Олегом. Соликамск в 2030 году готовится отметить свое 600-летие. Один из самых старых уральских городов. С 1430 года город живет за счет соли. Сначала поваренной, а потом, с 1925 года – калийной и магниевой. Первыми начали здесь добывать соль купцы Калинниковы из Вологодской земли. Они же считаются и основателями города. Мы позже увидим эту Калинниковскую скважину на реке Усолке. Именно в Соликамске в конце 16 века прошла Бабиновская дорога. Город на 150 лет стал воротами в Сибирь, приобрел огромное торговое значение вплоть до открытия через Кунгур Сибирского тракта. После этого Бабиновская дорога утратила свое значение. Кроме этого Соликамску пришлось конкурировать со строгановскими солезаводами в Усолье. А концентрация соли в рассолах на заводах Строгановых была выше, чем на соликамских. Город начал приходить в упадок. Но период расцвета Соликамска оставил красивейшее архитектурное наследие. И оно просто поражает взгляд! Центральный архитектурный ансамбль прямо напротив автостанции. Это два собора – летний Троицкий и зимний Крестовоздвиженский, Соборная колокольня, Воскресенская церковь, чуть дальше Дом Воеводы и Богоявленская церковь. Крестовоздвиженский собор построен в 1698-1709 г.г. У церкви красивый декоративный орнамент. Собор сейчас заброшен, а в советское время в нем размещался пивзавод. Соборная колокольня (1713-1725 г.г.), наклонная, имеет постоянный наклон в 1,3 градуса и угрозы обрушения не представляет. На ярусе звона имеется смотровая площадка. Лично меня заинтересовал размещенный здесь музей домовой росписи. Около колокольни – верстовой столб в память о Бабиновской дороге. Главный храм Соликамска – Троицкий собор. (1684-1697) построен по образцу Казанской церкви в Коломенском. Очень богато декорирован. Его хочется фотографировать со всех сторон, во всех ракурсах и деталях. Сейчас внутри экспозиция краеведческого музея. А вообще касса для всех музеев – в колокольне. Воскресенская церковь совсем не похожа на храм, на ней нет куполов и колокольни, а некогда это был крупный пятиглавый храм. После закрытия церкви в конце 20-х годов 20 века иконостас был утрачен, в 1934 году разобраны купола и колокольня церкви. И в здании была организована ватная фабрика. Также в церкви располагалась фабрика по пошиву обуви. В настоящее время в здании находятся Выставочный зал и Отдел фондов Соликамского краеведческого музея. Дом Воеводы(1673-1688) – старейшее кирпичное здание гражданского назначения на Урале. Сейчас в доме экспозиция краеведческого музея. Пойдем туда на экскурсию после обеда. Прямо за Домом воеводы лестница - спуск на набережную реки Усолки. Набережная недавно была сделана. Тянется вдоль всего берега реки. Перила облюбовали чайки. Хорошее сделали пространство для отдыха. А на Усолке установили фонтан. И тут тоже скульптура медведя. Только деревянная. Рядом с Домом Воеводы еще один храм – тоже очень богато украшенная Богоявленская церковь. Туда тоже будет экскурсия – в музей древнерусского искусства. Идем за церковь, поднимаемся на улицу выше. Олег показывает нам несколько исторических зданий – винный склад, здание женской гимназии, усадьбу Турчаниновых, особняк солепромышленника А.Н. Дубровина. И…. идем на обед. Все рядом. Кафе через дорогу, в здании кинотеатра. Накормили вкусно. После обеда возвращаемся к церкви и делимся на две группы: одна идет в Дом Воеводы, другая – в Богоявленскую церковь. Потом меняемся. Обе экскурсии мне понравились. Советую пойти. В Доме Воеводы сначала идем на первый этаж, всего их три. Слушаем рассказ экскурсовода о техпроцессе производства соли, об истории Соликамска, Соликамской крепости и Соликамского воеводства, Бабиновской дороге за период 15-17 в.в. Интересная история переписи населения Соликамска за разные годы Поднимаемся потом сразу на третий этаж. Там самоварная экспозиция – различные самовары, фарфоровая посуда, тагильские и жостовские подносы. Спускаемся на второй этаж на экспозицию о жизни провинциального Соликамска в период 19-20 в.в. Показана эта жизнь через интерьеры, отобразившие все социальные изменения стиля жизни. От провинциального классицизма, к модерну и к социалистическому реализму. Дальше начинается аттракцион. Спуститься на первый этаж придется через потайной ход. Ход примерно 1,5 метра высотой и 0,5 шириной. С заданием все справились. Идем на экскурсию в Богоявленскую церковь. Сначала рассказ на улице об экстерьере церкви. Фасады украшены богатейшей каменной резьбой, настолько виртуозной, что она успешно соперничает с резьбой по дереву и кости. Вокруг всего храма идёт пояс из архитектурных украшений, а под ними - двойной ряд изразцов местного производства, украшенных причудливыми цветами и птицами. Присутствует и «жучковый» орнамент. Вот честное слово, всю эту красоту можно часами рассматривать. Церковь пятиглавая, с колокольней, на которой ранее было установлено 16 колоколов. В 18 веке колокольня церкви была надстроена на три яруса для установки башенных часов. В 1938 году в связи с просадкой фундамента надстройка была разобрана, и в 1944 году был сделан деревянный шатер. С 1961 года церковь передана музею. В церкви сохранилось великолепное собрание икон 17-18 веков и деревянный резной пятиярусный иконостас. Любую икону можно рассмотреть на интерактивном экране, здесь же и прочитать ее описание. В экспозиции представлена икона Николая Чудотворца – главная соликамская святыня, специально для которой сделан сейф за 5 млн рублей. Об этом отдельная история. Соликамск в начальный период своей истории неоднократно страдал от набегов сибирцев, ногайцев и вогулов. В 1552 году, жители города, узнав что царь Иоанн Васильевич находится под Казанью послали к нему челобитчиков просить войска для защиты Соликамска от набегов. Вместо этого царь послал им образ святителя Николая Чудотворца с грамотой такого содержания: «Поелику царь стоит со своим войском под Казанью, то и не может уделить из онаго для защиты Соликамска, но посылает им образ святителя Николая, который защитит их от вражеского нашествия». Грамота эта сгорела в 1743 году и копии с нее не осталось. А сама икона существует. Находилась она в Троицком соборе и перед ней всегда горела свеча. В августе 1965 года икона – складень с житием Николая Чудотворца была передана из фондов Соликамского краеведческого музея для реставрации в музей А.Рублева. Передана была сроком на три года, а вернулась лишь в июле 2005 года. Вот так три года превратились в 40 лет. Вот она Экскурсия закончилась. В музее еще много всего интересного. Только времени нет. Надо уезжать. Но пока едем не в Чердынь. Олег сделал нам еще один бонус. Дело в том, что Соликамск знаменит еще и тем, что летом 1731 года сын уральского промышленника Григорий Демидов заложил в селе Красном близ города Соликамска первый в России ботанический сад. И ботанический сад есть сейчас в Соликамске. Правда не на своем историческом месте, но есть. Туда мы и поехали. Как первому выезду по туру Олег подарил нам бесплатную прогулку по саду. Здесь мы и нашли первую Калинниковскую скважину на Усолке. Оказаться в саду было очень приятно в такую жару. Поэтому спасибо отдельное Олегу за такую возможность. В 17.00 уезжаем из Соликамска в Чердынь. Продолжение следует...

-

"Сердце Урала + Западная Сибирь" Тур RET с 19.07.2023 г. с Олегом Пирязевым

Недалеко от площади где расположен собор и палаты, есть красивый Никольский храм, историки считают что построен по проекту Воронихина. Идти надо от собора прямо и слева будет короткая аллея, ведущая к храму. Минут 15 времени в спокойном темпе дойти туда-обратно уйдет. И слева от входа в палаты небольшая Строгановская аллея, с разными малыми архитектурными формами. В здании палат есть сувенирная лавка, а в подклете с торца, который от колокольни - керамическая мастерская со всякими красивыми штучками. Можно туда заглянуть. Пожалуй, все, что можно посмотреть, если в палаты не ходить.

-

"Сердце Урала + Западная Сибирь" Тур RET с 19.07.2023 г. с Олегом Пирязевым

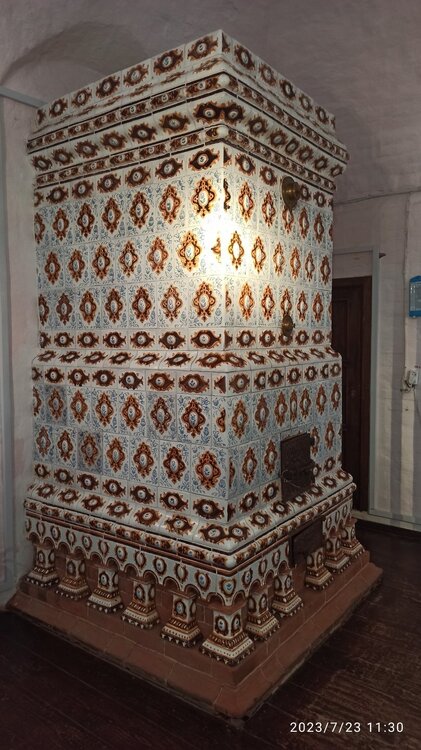

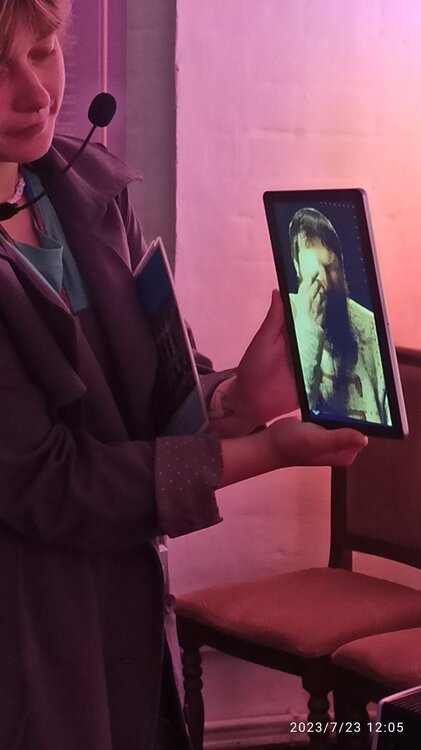

Уважаемые форумчане! Спасибо вам всем за ваши дополнения и мнения. Для нового тура и для других туристов я думаю это важно! День 4. 23.07.2023. Усолье – Соликамск – Чердынь Часть первая - Усолье Завтрак с 07.00. Выезд 07.45. Идя на завтрак, спустили на ресепшен чемоданы. В отеле «Прикамье» один (!) лифт вместимостью 2 пассажира. Понятно, что если вся группа будет спускаться одновременно, отъезд затянется. Опять толчея и нервы на завтраке. Но завтрак сам по себе неплохой. Уезжаем из Перми вовремя. Едем 200 км на север Пермского края. В вотчину купцов Строгановых – Усолье Новое. Основано село было Строгановыми в 1606 году и в течение 100 лет было столицей их владений. А Новым оно было потому, что рядом уже был Соликамск, который первоначально назывался Усолье Камское. Село располагается на многочисленных островах, поэтому часто его называют «уральской Венецией». Городской статус получило только после революции и стало центром уезда. Село селом, а Строгановы в начале 18 века возвели в центре этого села архитектурный ансамбль в стиле барокко. Прежде всего, это Спасо - Преображенский собор (1724-1731 г.г.). Собор - последняя в ряду строгановских церквей построенных в стиле московского барокко с краснокирпичными фасадами и беленым декором. Это так построено было, сейчас вот так выглядит. В советское время здесь размещался пивзавод. Сейчас действующий храм. Зашли туда на несколько минут. Рядом Соборная колокольня. Она наклонная, как и знаменитая Невьянская башня. Имеет в высоту около 50 метров. Для укрепления колокольни с западной стороны были построены торговые ряды, ныне заброшенные. Вроде как наверху собираются шпиль устанавливать. Палаты Строгановых (1724 г). Здание построено в традициях построек «палаты на подклетах», характерных для стиля московское барокко начала 18 века. Нижний этаж состоит из нескольких палат хозяйственного назначения с отдельными входами с улицы. Парадный второй этаж богато декорирован деталями наличников, карниза и портала. Внутри здание состоит из четырех палат – две северные и две южные. Карниз тоже имеет "жучковый" фриз. Контора сользаводов. Сейчас здание принадлежит женскому монастырю. За Преображенским собором, на камском берегу сохранился особняк Голицыных, к которым по женской линии перешла часть строгановских земель. От большой усадьбы сохранился жилой дом и парадный двор с воротами. Ну вот как то так сейчас этот ансамбль выглядит. Площадь перед собором и набережная за ним недавно облагорожены, замощены плиткой, расставлены скамейки, цветы высажены, у воды беседки есть, детская площадка сделана. А то было бы совсем печально. Потому что все остальные здания и владельческие дома находятся вот в таком разрушенном состоянии. Жаль, конечно, что так много всего утрачено. На площади есть еще один сохранившийся дом – дом купца Брагина или народный дом солеваров. В нем, кстати, платный туалет есть – 20 рублей. В Усолье нам была предложена экскурсия в палаты Строгановых. Палат как я уже написала всего четыре. И в палатах подлинного не осталось ничего. Самое красивое, что там есть – это четыре восстановленные изразцовые печи, по одной в каждой палате. И сохранилась комната с маленькой дверцей, которая являлась сейфом. Все остальное – это выставочное пространство. Сейчас там выставки китайского художника, армянского скульптора, питерской художницы и поэтессы. Интересно лично мне было только в четвертом зале. Зал дополненной реальности. Не знаю, как с точки зрения физики все это работает, но по периметру комнаты расставлены портреты наиболее известных Строгановых и если навести планшет на эти портреты, портреты начинают оживать. Экскурсовод интересно рассказала о каждом из членов династии размещенных на портретах. И экскурсия была окончена. Уезжали из Усолья мы в 12.30, проведя там два час. Едем в Соликамск. Продолжение следует...

- "Сердце Урала + Западная Сибирь" Тур RET с 19.07.2023 г. с Олегом Пирязевым

-

"Сердце Урала + Западная Сибирь" Тур RET с 19.07.2023 г. с Олегом Пирязевым