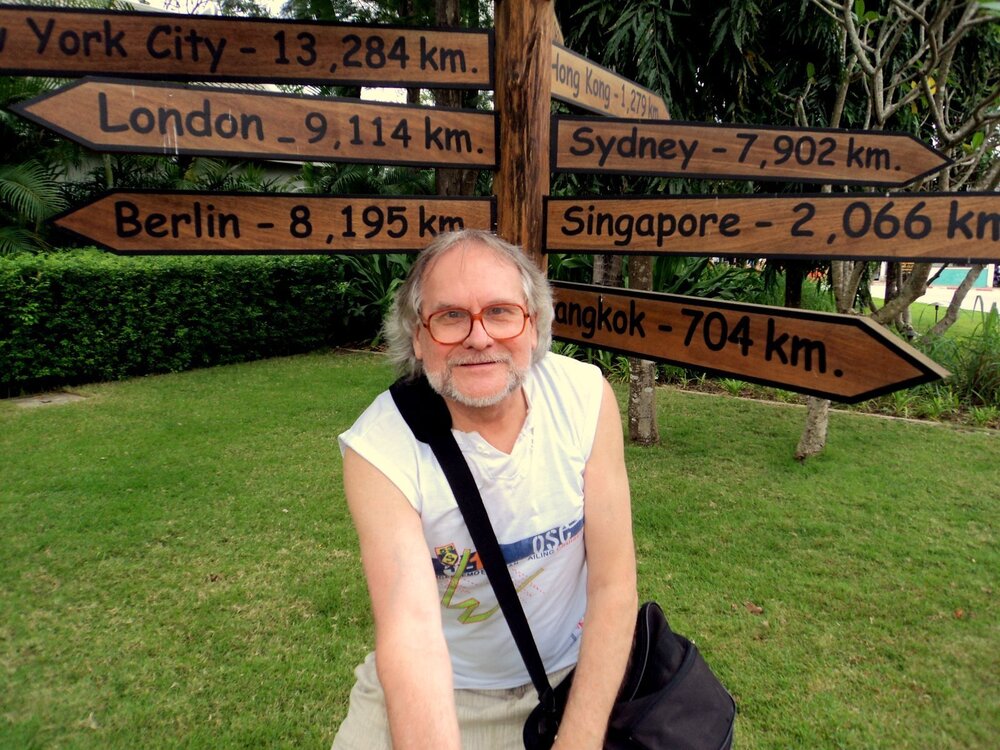

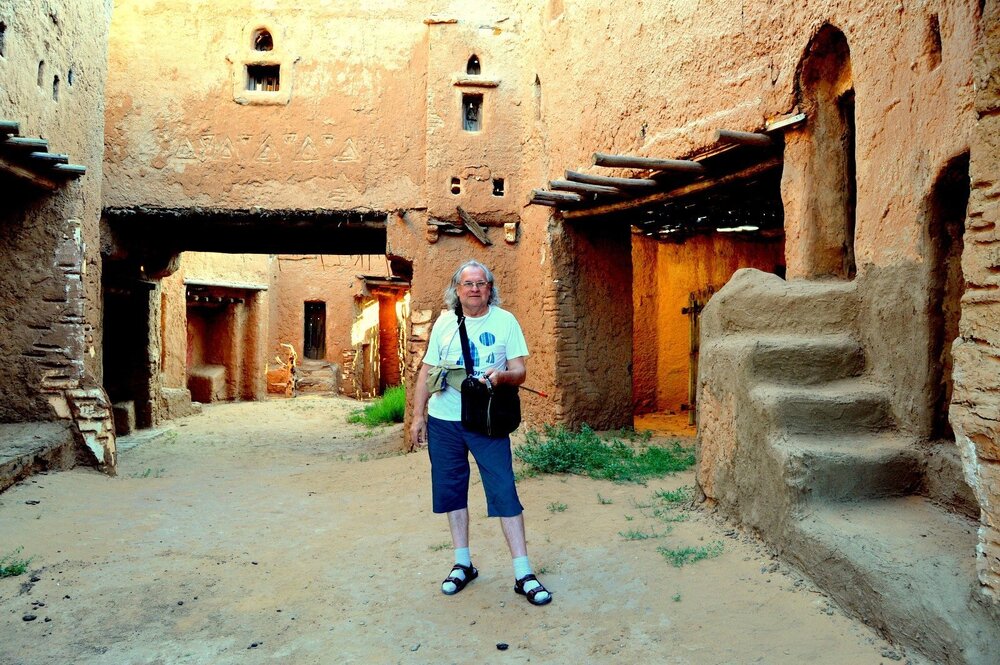

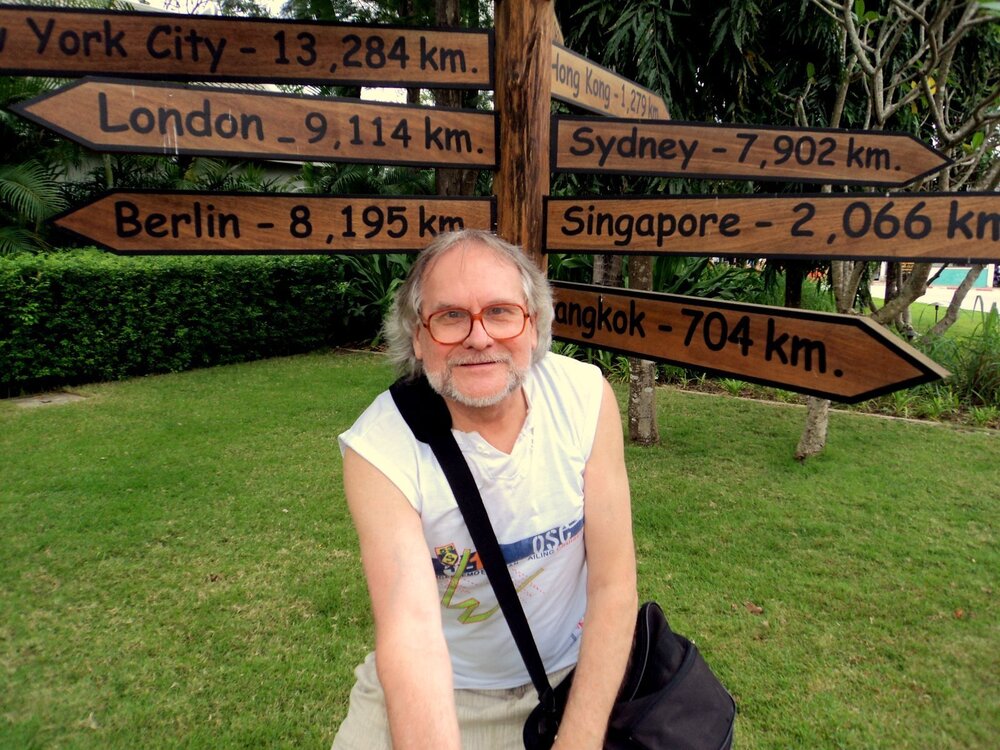

1. Вот я и в Лаосе... Не знаю, как у ВАС, дорогие друзья, но у меня в путешествиях разочарований почти не бывает; зачастую срабатывает разительный принцип: чем большего интереса я жду от страны, тем выше вероятность того, что она меня еще крепче удивит и поразит. Я посетил достаточно много азиатских стран (всего - свыше двух десятков!), поэтому могу точно сказать, что Лаос пока для меня на одном из первых мест по любопытному восприятию. Несомненно, он поразил своей чудесной, неповторимой природой: ненаглядными бескрайними горами, множеством таинственных пещер, прозрачными озерными и речными лагунами. Разве может это великолепие оставить кого-нибудь равнодушным? Я родился, большую часть жизни прожил на Северном Кавказе, я без ума от любви к горам, поэтому, шествуя по окрестностям лаосских городов и деревень (куда глаза глядят!), не уставал с раннего утра до позднего вечера наслаждаться великолепными пейзажами.

Как я познал, Лаос пока не настолько популярен среди туристов как его соседи, поэтому местный народ выглядит попроще и подружелюбнее. Я почти не встречал здесь излишней навязчивости, особенно в сравнении с Индией или Вьетнамом, где метра нельзя пройти, чтобы не услышать надоедающие предложения о поездке на тук-туке или покупке всякой безделицы. В целом, люди в Лаосе очень открытые, гостеприимные и приветливые. Здесь обязательно надобно поддаться и соответствовать спокойному течению жизни лаоссцев - стараться никуда не спешить!

Жизнь в Луанг-Прабанге я увидел неспешную, своей размеренностью больше напоминающую сельскую, нежели городскую. Сплошь тихие, даже в час-пик, полупустые улочки с одноэтажными, максимум двухэтажными домами в стиле французских вилл, там и сям выглядывающие верхушки ватов, практическое отсутствие транспорта на дорогах, небольшие кафе и ресторанчики. Улицы города никак не назвать шумными, так как после 23:00 Луанг-Прабанг засыпает, всё закрывается, и только наш брат, туристы, изредка нарушают тишину города. Очевидно, здесь лучше всего никуда не спешить, влиться в необыкновенно мирный энергетический поток и почувствовать на себе дыхание нирваны. Где еще можно достичь такого состояния? Может быть поэтому Луанг-Прабанг называют еще и «городом вечной нирваны». Здесь не принято торопить события: «Что будет - то и будет!».

Тем не менее, как мне рассказывали, из-за растущей популярности Луанг-Прабанг в последние годы посещают толпы туристов; он становится все более привлекательным. Город я прошел пешком за 5,5 часа; осмотрел несколько замечательных храмов, хотя для их полного познания необходимо было потратить несколько дней. Дома в городе невысокие, в основном деревянные, чередуются с элегантными, но простенькими сооружениями французской колониальной архитектуры, создавая приятную атмосферу. Конечно, это самое посещаемое место в Лаосе, так как помимо знаменитых достопримечательностей, здесь много необычных ремесленных и художественных магазинов.

Особенно мне понравились два достойных, самых элегантных ресторана примерно в 5 минутах езды от центра города - «Прекрасная эпоха в резиденции Луанг Сэй» (“La Belle Epoque at The Luang Say Residence”) и «Ресторан Джойс» (“Joys Restaurant”) - своими необыкновенными резными деревянными интерьерами, завораживающими картинами, выполненными в тонкой цветовой гамме стиля Франсиско Гойи, необычно богатой на яркие для меня-россиянина краски совокупностью видов растений и... умеренно экзотичной местной кухней. Великолепно было задумавшись о былом сидеть снаружи на веранде, наслаждаясь прохладным ветерком и прекрасным видом на диковинный сад.

Сервис был безупречным; персонал чрезвычайно профессионально обеспечивал прекрасный высокий уровень обслуживания, дружелюбно силился общаться со мной на знаменательном англо-франко-русском языке, поэтому я их «как-то все-таки» понимал и с удовольствием общался весь вечер. Был весьма романтический ужин с великолепным четырехлетним, вязким, плотным, насыщенным оттенками и ароматом португальским портвейном «Валдуро» Тони Порто (“VALDOIRO” TAWNY PORTO, 2014 года; 21$ за 0,75л), который входил в пакет «Фантастический» (“Romantic”).

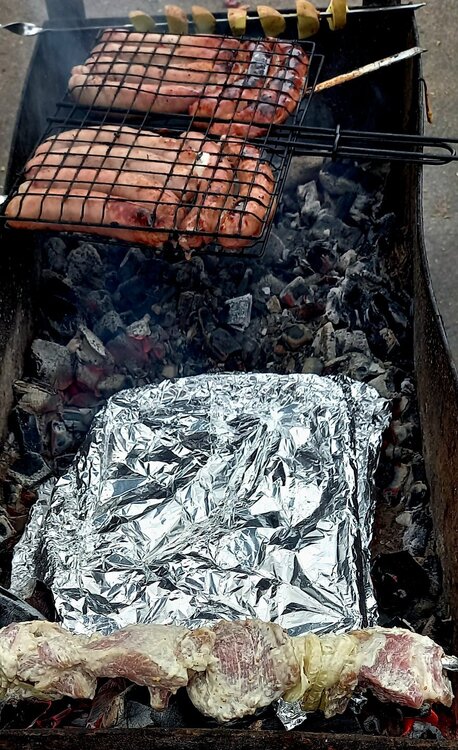

У меня были лаосская мягкая буйволиная вырезка, нарезка нежнейшей колбасы «Луангпрабанг» и большое-большое тушеное в каком-то чудесном рыбно-растительном соусе ассорти из морепродуктов. Все блюда оказались восхитительными! Испробовал я и шикарный лаосский шампиньонный суп с трюфельным маслом (класс!) А также итальянскую пана-котту (наконец-таки!) - «варёный крем» или кремовый пудинг с добавлением разных ингредиентов, и мой самый любимый, один из бесконечно лучших десертов «Снежное Яйцо» австралийца Питера Гилмора (в качестве яйца используется безе, а «желток» - из яблочного мороженого; яйцо покрыто хрустящей пралине - молотым миндалем, обжаренным в сахаре, и лежит все это на подушке из тропической гуавы). Конечно же, я никак не ожидал найти эти сокровища в Луанг-Прабанге, но, тем не менее... Диапазон стоимости моих ужинов составлял не более 3.500-4.500 ₽.

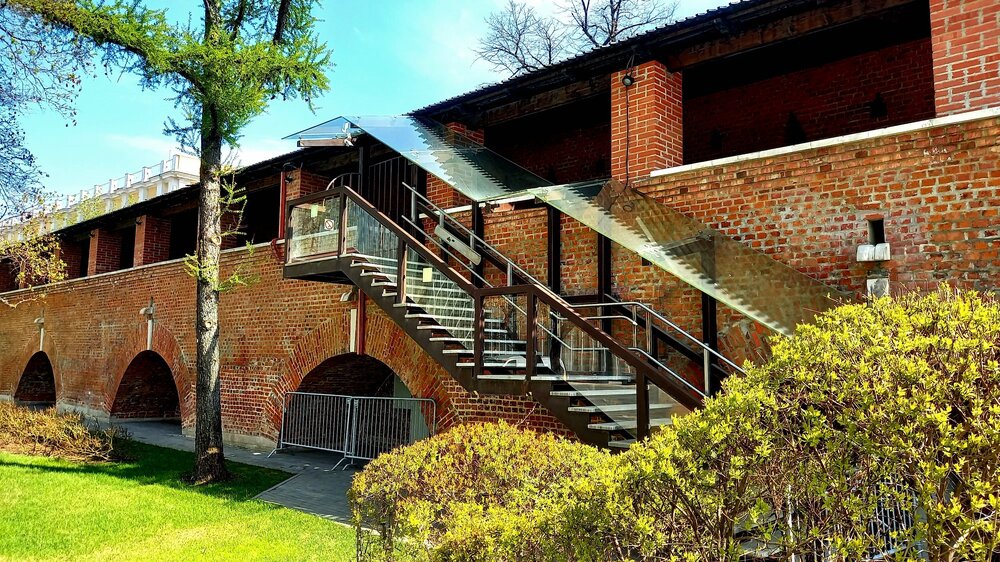

Луанг-Прабанг мне показался выдающимся примером синтеза в архитектуре и городской планировке народных лаосских традиций с принципами, привнесенными колониальными европейскими властями в XIX-XX веках. Уникальный, исключительно хорошо сохранившийся облик города иллюстрировал ключевой этап в соединении этих двух различающихся культурных традиций. Это - жемчужина страны, бывшая столица королевства, где все еще можно насладиться духом старого Лаоса. По себе узнал, что лучше всего Луанг-Прабанг осматривать пешком, чтобы оценить красоту и безмятежность города 32-ух пагод. Это - музей под открытым небом; на культовые памятники города практически не оказали влияние другие культуры, иностранные архитекторы не перестраивали и не реставрировали их - они дошли до нас в своей первозданной красоте.

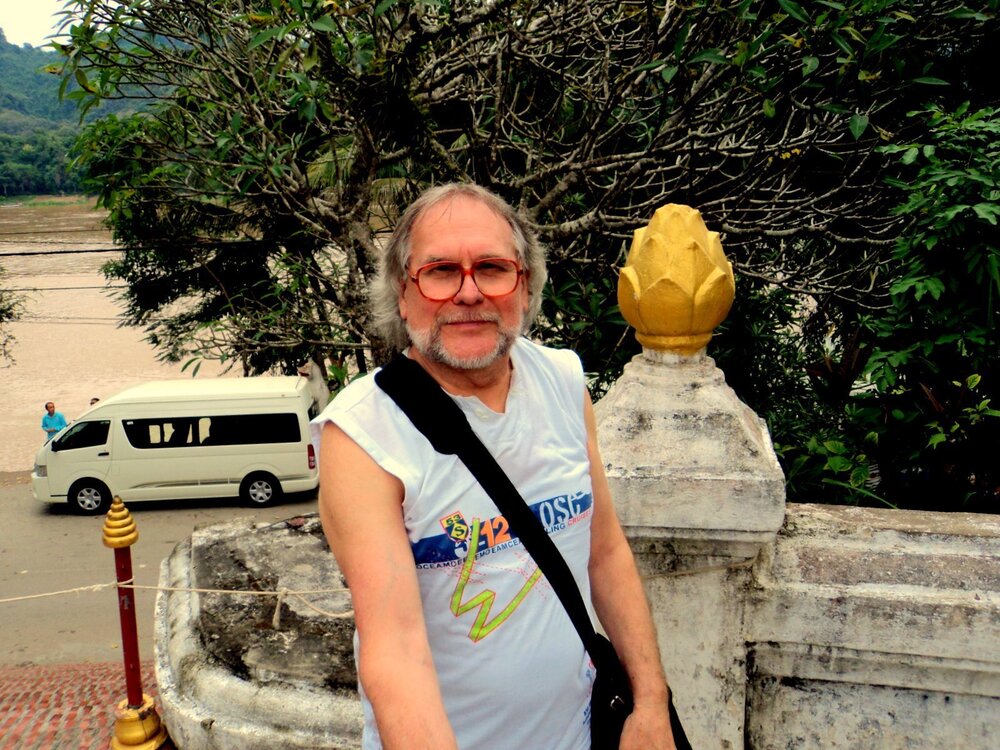

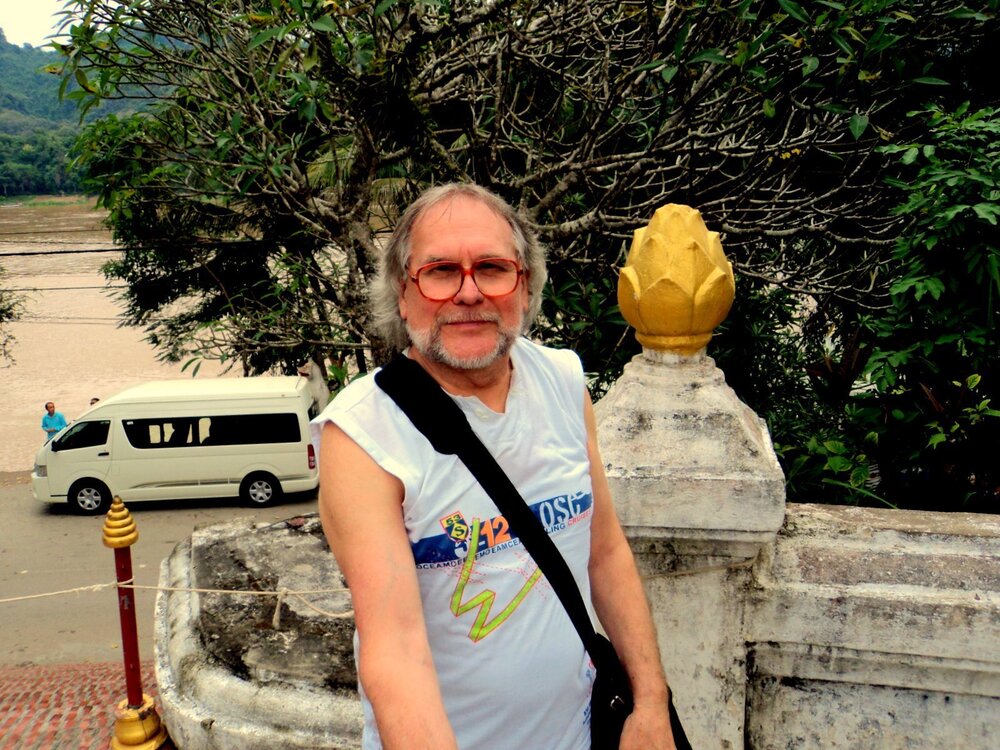

Немного официоза. На самом деле, правильное написание названия города - Луангпхабанг. Однако ранее по-русски принято было записывать Луангпрабанг или Луанг Прабанг (Луанг-Прабанг). На лаосском языке Луангпрабанг означает «Город в Лаосе». Он находится на севере центрального Лаоса на реке Меконг, в 425 км к северу от нынешней столицы Вьентьяна; население около 50.000 человек. Город охраняется ЮНЕСКО как объект всемирного наследия. Старое название города - Мыанг Суа. В 1353 году он стал столицей королевства Лан Санг. В 1707 году государство Лан Санг прекратило существование, а Луанг-Прабанг стал центром независимого королевства. До образования Лаосской Народно-Демократической Республики в 1975 году, со времен французской колонизации, в Луанг-Прабанге находилась резиденция короля Лаоса, он считался «королевской столицей».

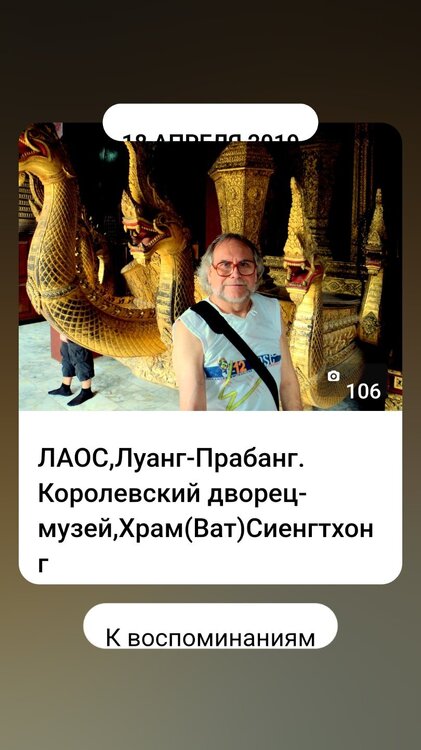

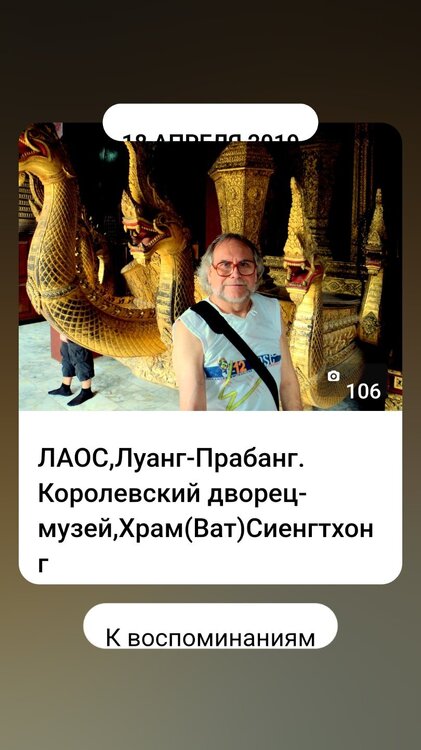

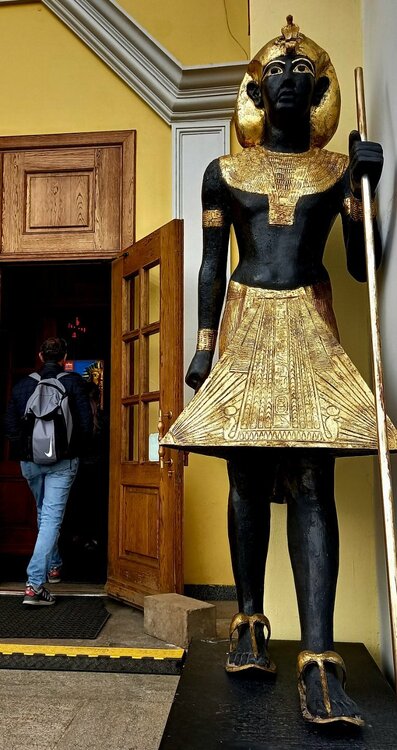

2. Королевский дворец-музей. Для прилежных путешественников, строго следующих указаниям путеводителя, он часто оборачивается разочарованием. Последнего короля (Сисаванга Ваттханга) победившие в Лаосе коммунисты сослали на перевоспитание в лагерь еще в 1975-ом году, и от былой роскоши практически ничего не осталось. Только золотая статуя Будды и парадный портрет короля в золотых шароварах кисти неизвестного, как здесь говорят - «неизвестного русского художника»(!)

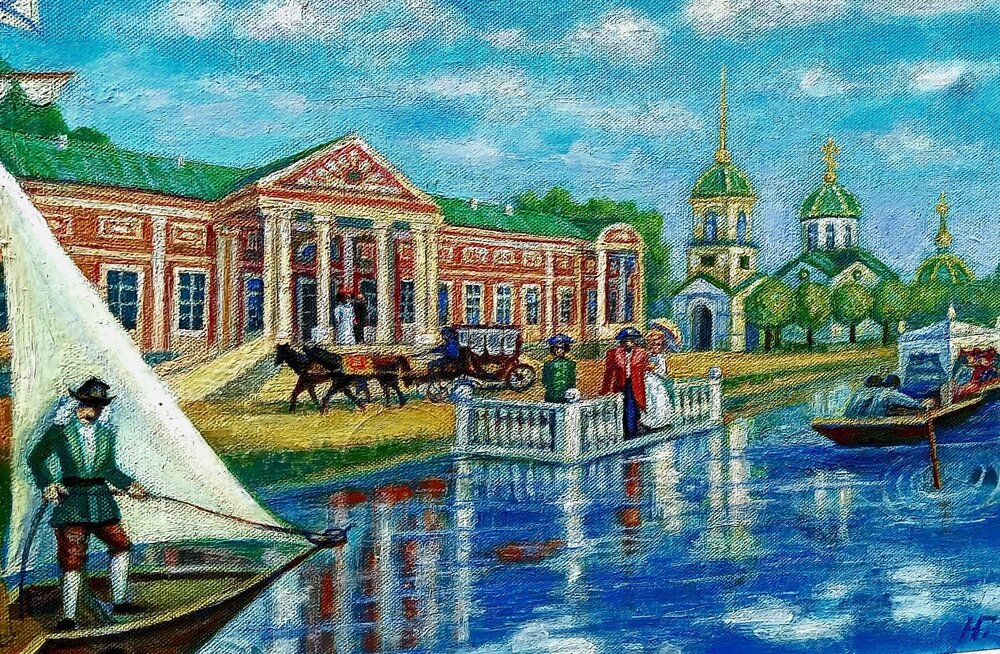

Если бы мне не сказали, что это Королевский дворец, то я, наверное бы, не понял того сам. Везде очень скромная обстановка, хотя внешне это белое здание выглядит более парадно, чем окружающие его строения. Бывший Королевский дворец, ныне превращенный в музей, расположен на берегу реки Меконг, напротив священной горы Фоуси. Построен он так, чтобы мы - посетители, да и сами хозяева могли с реки, прямо с кораблей, попадать в Королевский дворец. Сейчас дворец от пристани отделяет улица, а раньше это был единый комплекс, ведь речная поверхность была тогда главной транспортной артерией, дороги были никудышными. В музее находится Пхра Банг, отлитый из сплава золота, серебра и бронзы. Это фигурка Будды ростом 83 см и весом около 50 кг. Легенда гласит, что статуя была сделана в районе I века в Шри-Ланке.

Дворец построен в начале XX века, всего лишь сто лет назад, во время французской колониальной оккупации (как резиденция Лаосской королевской семьи). Он был создан, чтобы заменить старый дворец, после того, как город был почти полностью разрушен и разграблен в 1887 году армией Черного флага (бандитского формирования, состоявшего в основном из чжуанов - коренного народа Южного Китая). Построен был из кирпича на месте старого, сгоревшего дворца из тикового дерева. Архитекторы попытались совместить традиционные лаосские архитектурные стили с французским изяществом в градостроении (по моему мнению, не по-лу-чи-лось!) Королевская семья съехала из этого новодела в 1975 году, когда к власти в стране пришла коммунистическая партия. Затем дворец был преобразован в национальный музей и открыт для публики в 1995 году.

Внутри Дворца фото- и видеосъемка запрещены; все вещи пришлось оставить в камере хранения. Перед входом, так же, как и перед храмами, необходимо снимать обувь (поэтому очень пригодились индийский опыт и две пары запасных носков). Интерьеры достаточно скромные, экспонаты интересные, особенно понравились семейные кольца. Даже не ожидал, что короли Лаоса так скромно жили - в королевских покоях практически отсутствует мебель, есть только самое необходимое. Замечательно выглядели панно в первом зале в стиле Поля Гогена, тронный зал с мозаикой в японском стиле, подарки королю и королеве от руководителей разных стран. В то же время, покоробило лицемерие президента США Никсона, который в 1973 году подарил музею несколько кусочков лунного грунта, хотя в эти же годы США безжалостно, бесчеловечно бомбили и минировали многие территории Северного Лаоса и Вьетнама. Не сумев отбомбиться по Ханою и Хайфону, возвращались на базы в Тайланде, и по пути сбрасывали большую часть боезапаса на лаосские деревни и города.

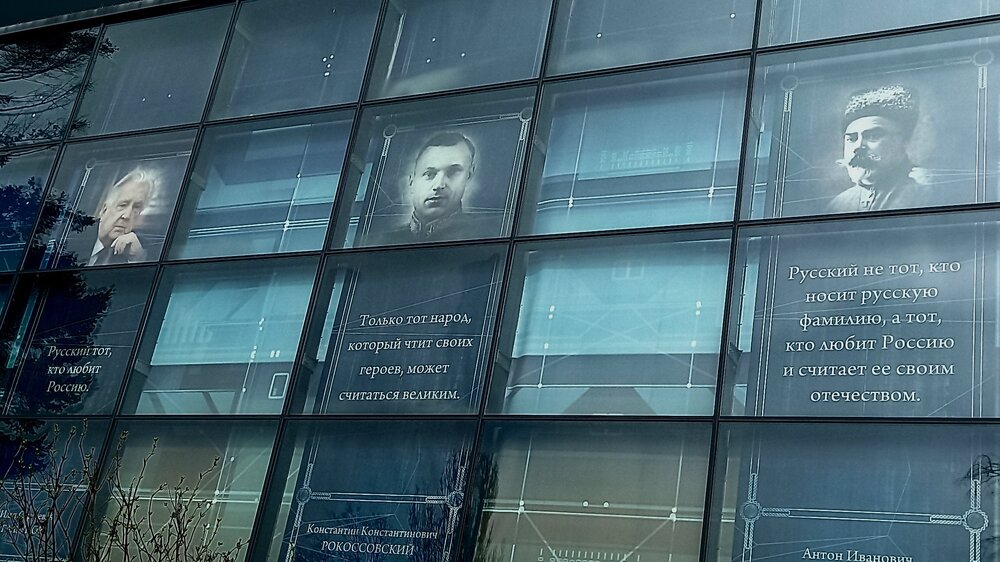

Этот музей, достаточно полно отражает особенности жизни лаосской королевской династии XX века. При посещении меня охватило острое чувство грусти, ведь последний король и его ближайшие родственники закончили свою жизнь в “лагерях перевоспитания”. Об этом, по сути трагическом, финале в экспозиции ничего не напоминает - такое впечатление, что Его Величество благополучно царствовал, и всего лишь вышел куда-то по делам, да и задержался... Обстановка везде крайне скромная, с изысканным благородством. Еще раз отмечу, что очень любопытными оказались живописные панно, исполненные в колониальные времена каким-то французским художником на тему природы и быта жителей Индокитая. Потрясли меня своим психологизмом (сквозящим предвидением драматичного финала) портреты последнего короля, королевы и наследника кисти нашего достопамятного Ильи Глазунова (всё-таки, он - безмерный мастер своего дела, что ни говори!) Впечатлили реликвии - Государственный меч и прочее...

Но долго и с трепетом взирать на интерьеры всего лишь вековой давности мне не очень хотелось, а вот вокруг прогуляться довелось с солидным наслаждением. Больше всего понравился великолепный храм Ват Сиенгтхонг. Красив и бассейн-пруд с лотосами; они к моему приезду были в полном цвету. Здесь же находится Королевский театр-балет, посетить который, к сожалению, из-за насыщенности программы так и не представилось возможным. Хороший вид на весь дворцовый комплекс и дворцовый храм открылся мне с лестницы, ведущей на храмовую гору Пху-Си.

Возвышаясь на 150 метров над центром города, холм популярен как место, где замечательно наблюдать восход или закат солнца над рекой Меконг. С вершины открывается прекрасный панорамный вид на город и его многочисленные храмы, на окружающий ландшафт и горные хребты. Для подъема здесь сотни ступеней, но в целом, для здоровых людей подъем достаточно мягкий. По пути я поучаствовал в нескольких религиозных обрядах и сделал приподношения в нескольких храмах. Отметился в ларьках, продающих цветы, благовония, а также птиц в клетках. В Лаосе считают, что если ВЫ выпустите птицу из клетки, то в будущем ВАС ждет удача и счастье (хотя для местных жителей - это обыкновенный бизнес). Само собой разумеется, птицу на волю я выпустил!!!

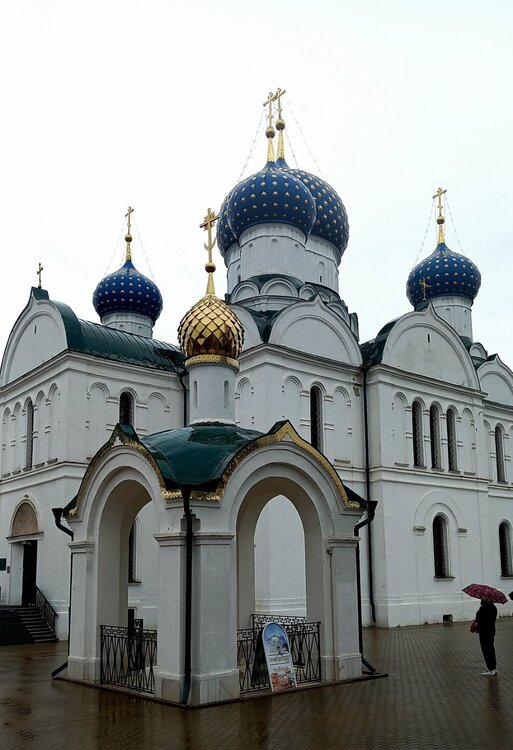

3. Изумительным, самым впечатляющим храмовым комплексом мне представился Ват Сиенгтхонг («Город золотых храмов», «Золотой монастырь»), королевский буддийский монастырь, расположенный на северной оконечности полуострова, образованного реками Меконг и Нам Кханг. Он - самый красивый и старинный монастырь, который является одной из главных достопримечательностей Лаоса. Отличается своей уникальностью и неповторимостью - классический пример необычной национальной архитектуры лаосского средневековья XIV века.

Значимость монастырей в Лаосе определяется количеством шпилей, а у храма Сиенгтхонг их 17-ть. Такого количества больше нет ни в одном храме страны. Не зря же он представился мне удивительным буддийским храмом с невероятно привлекательной архитектурой и дизайном. В значительной мере, благодаря именно этому уникальному храму, город стал местом паломничества огромного количества туристов. Ват Сиенгтхонг был построен в 1560 году по приказу правителя Лаоса Сеттатирата. На протяжении своей долгой истории, храм не раз расстраивался и увеличивался в размерах. К нему были пристроены библиотека, барабанная башня и зал для молитв.

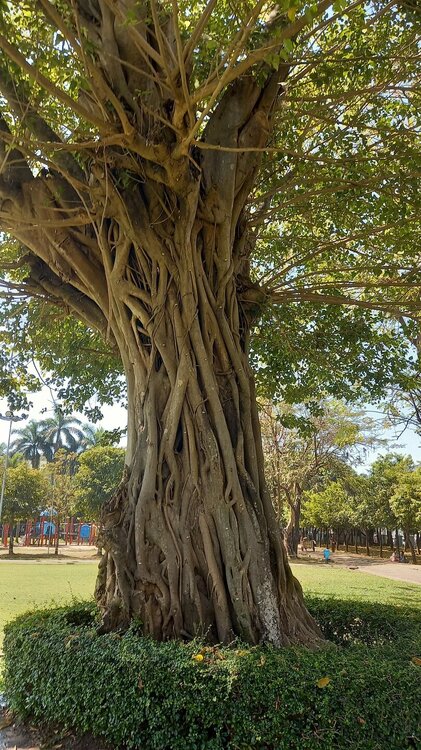

Старинная легенда гласит, что в давние времена два отшельника построили обитель рядом с огненным деревом, растущим в месте слияния двух рек, а позже на этом месте король Сеттатират возвел храм Сиенгтхонг. Традиционно будущие правители Лаоса проводили в храме по три дня перед коронацией, здесь они молились, размышляли о духовном, именно здесь проходила и сама коронация. Здесь же покоится прах некоторых лаосских королей.

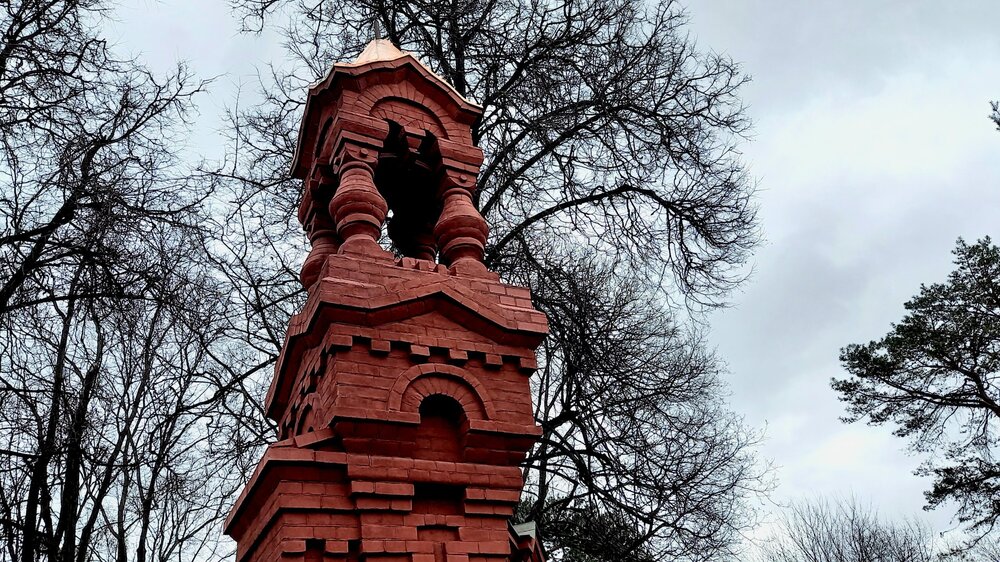

Вплоть до 1975 года правители страны осуществляли над ним особый патронаж. «Золотой монастырь» отличают многоярусные низкие покатые широкие крыши, деревянная резьба и шикарные барельефы (выкрашены в золотой цвет), красивые колонны, поддерживающие высокий потолок, где можно увидеть позолоченные сияющие колеса Дхармы (символ учения Будды о пути к просветлению). Встречал же меня позолоченный (как и многое здесь) слон, украшающий барельеф над входом. В «Золотом монастыре» содержится невероятное количество интереснейших объектов на территории.

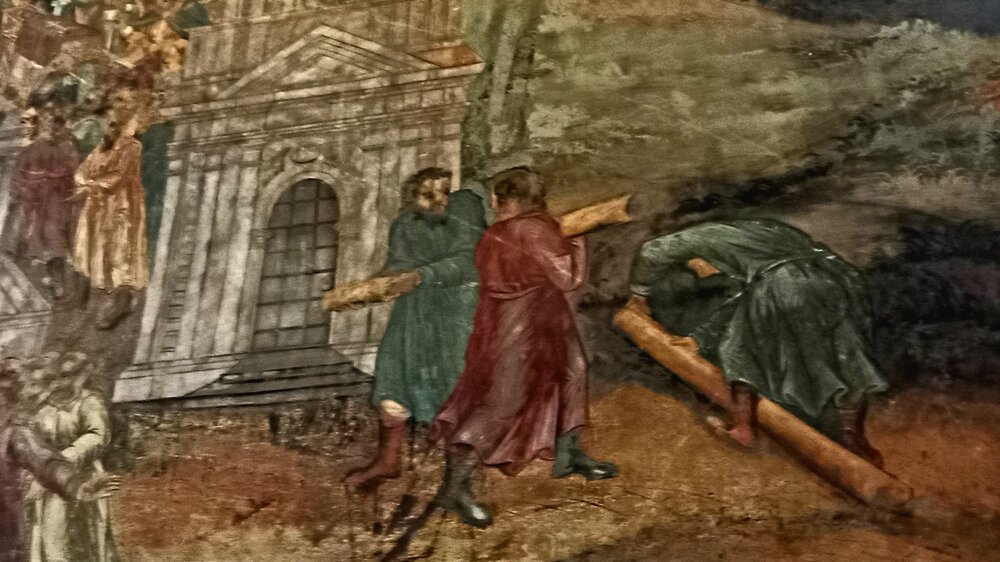

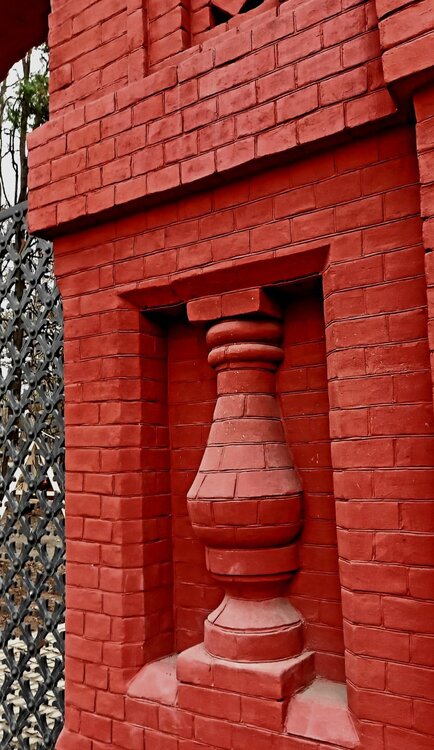

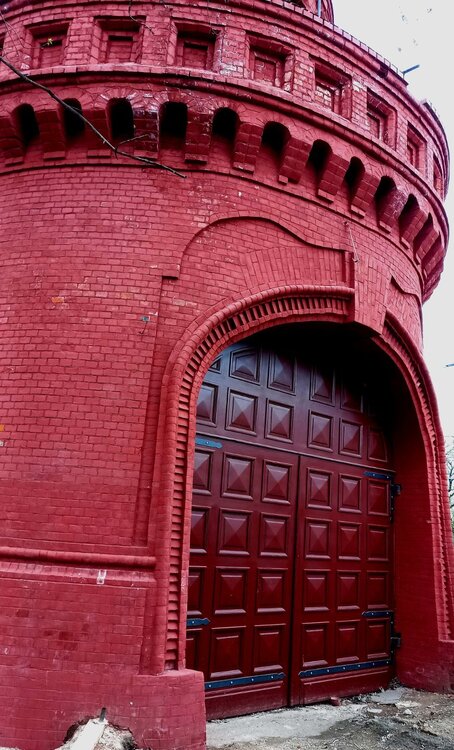

Ват Сиенгтхонг являет собой пример характерной лаосской храмовой архитектуры. Необычные крыши здания имеют невероятный изгиб, ее скаты опускаться практически до самой земли. На территории храма я нашел удивительную по красоте Красную часовню, которая имеет важное культурное значение. Внутреннее убранство святыни привлекло мое внимание удивительными узорчатыми деревянными колоннами, а также необычным потолком, на котором изображены золотистые картины «колёс дхармы». В стенах размещены необычные бронзовые статуи Будды во всевозможных вариациях.

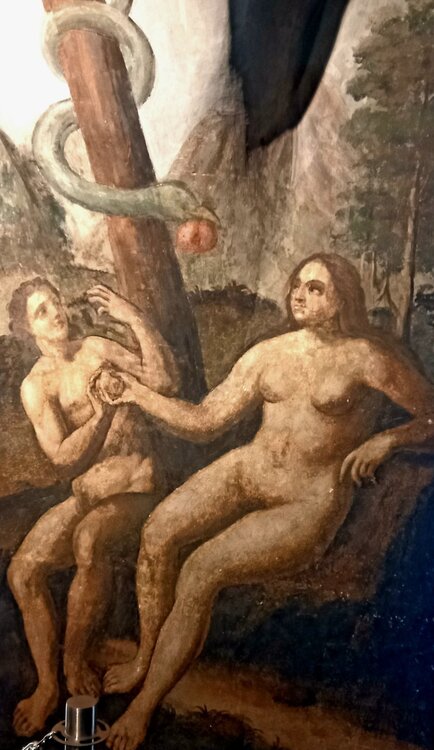

Здесь же расположена статуя Будды в нехарактерном лежачем положении, которая была создана одновременно с основным зданием храма. В 1931 году эта статуя отбыла в Париж, чтобы принять участие в выставке, однако вернулась на прежнее место только к 1964 году, так как некоторое время «гостила» во вьентьянском монастыре. Священному Будде посвящены отдельные мозаичные фрагменты, выполненные с особым изяществом; они изображают различные сцены из жизни Будды. Одна из самых известных мозаик выложена в центральном симе (часовне) - это «Древо жизни».

У ворот с восточной стороны находится здание высотой в 12 метров, где находится королевский похоронный экипаж, представляющий собой колесницу, украшенную головами дракона (всего их 7-мь) и три позолоченные урны, в которых хранится прах королей. Похоронная повозка украшена золотом. Там же можно найти кукол королей, которые использовались для различных театральных представлений. На внешних стенах здания изображены полу эротические сцены из древнеиндийского эпоса «Рамаяна» легендарного мудреца Валмики