1. Друзья-товарищи и родственники переживают, что кормят нас как на убой. Но мы группой так уматываемся за день, что все вылетает нивесть куда. Жара, воду пьем гекталитрами, потеем по-страшному, а в туалеты ходим редко. Лазить по горам очень помогают массивные ботинки, хотя в них и жарко. Зато редко приходится падать! Последнее время часто ездим вдоль сирийской границы. Рядом с дорогой колючая проволока на высоких столбах, за ней минные поля, в 20-40 метрах 3-метровый бетонный забор и Сирия. Военных постов немного. Нас останавливают, гид называет пароль "Русские", никто из постовых в автобус не заходит и документы не проверяет. Зато болгарам и грекам достается по полной. Мы их жалее, а турки в ответ: "Не надо! Они Ваших дипломатов гонят из своих стран в угоду амеров".

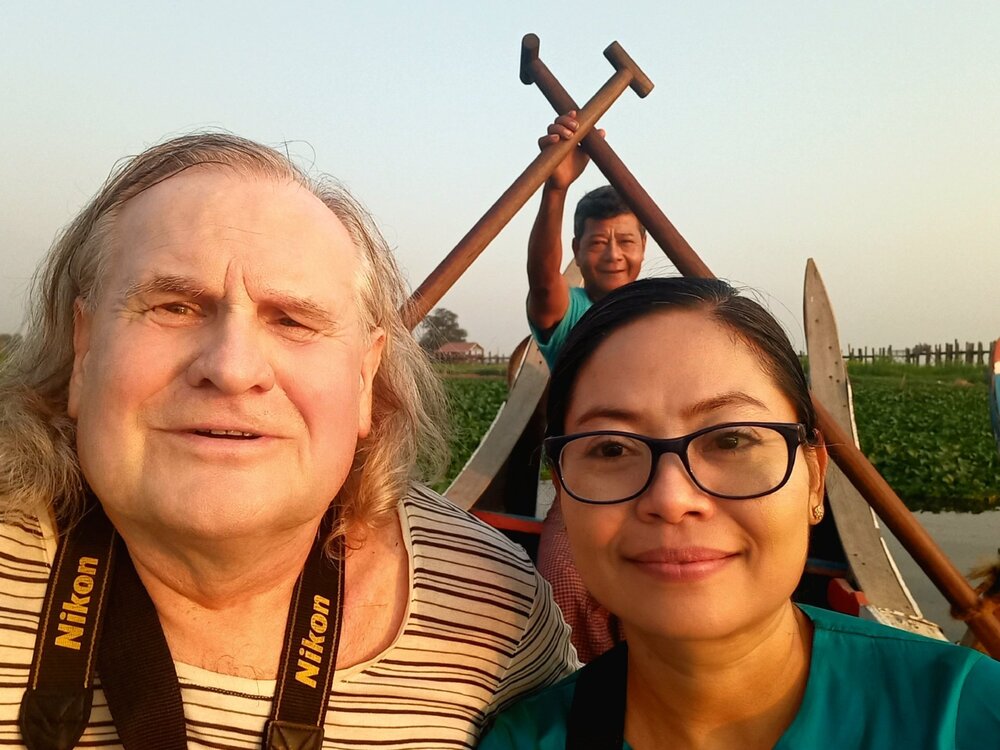

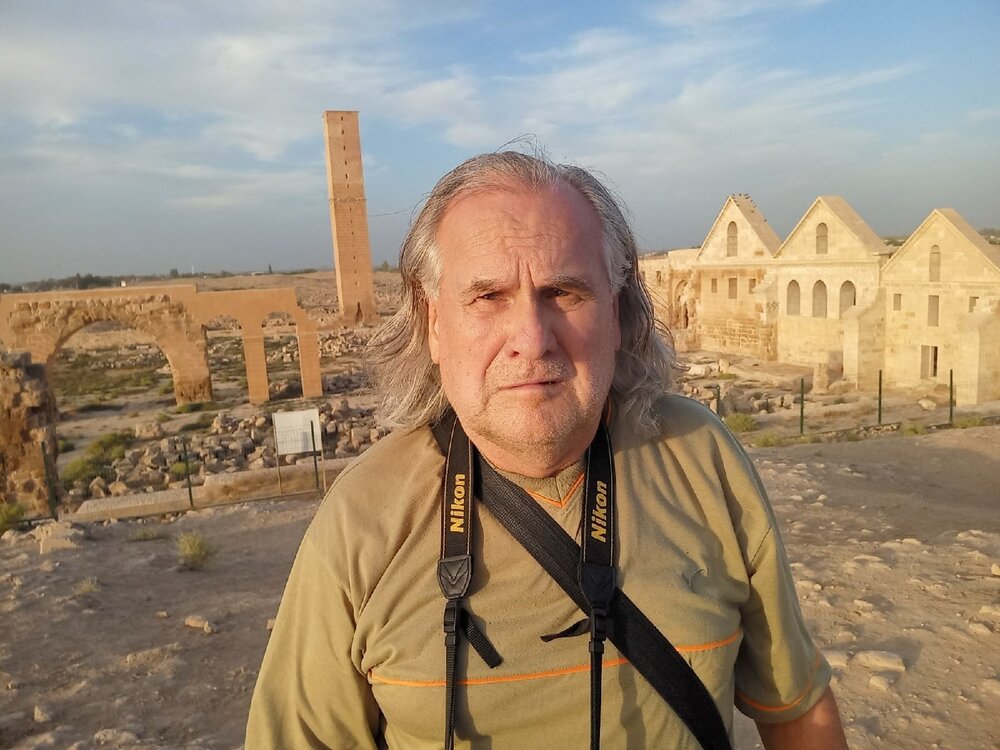

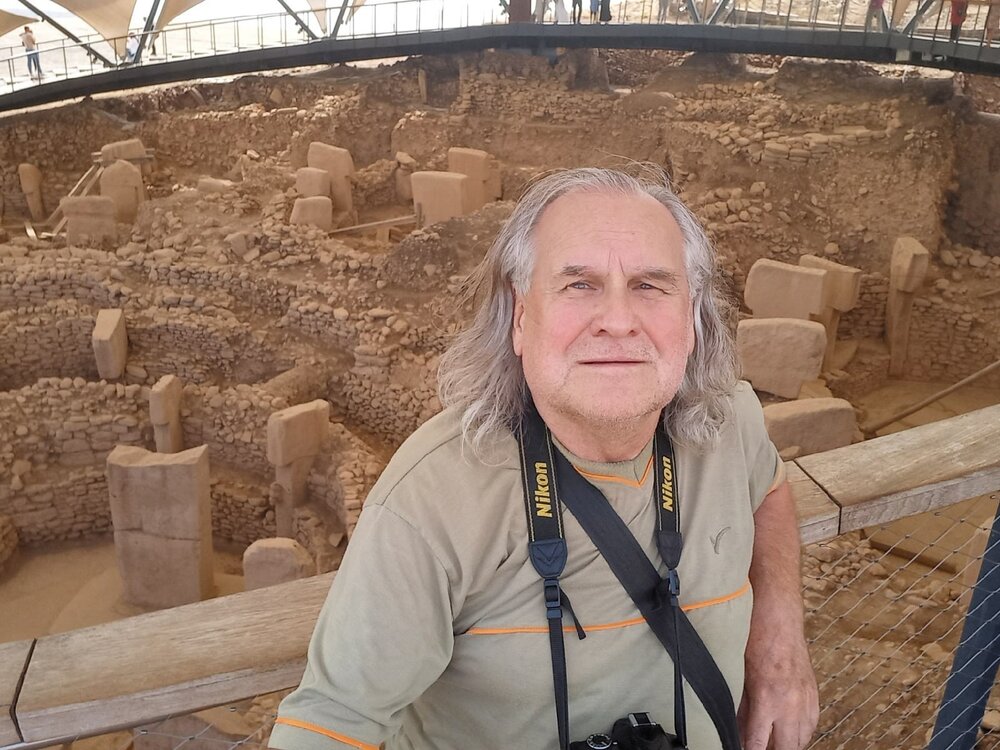

2. Не устаю удивляться своему гиду Шинолу, который постоянно находит возможности показать группе дополнительно программе тура все новые примечательности, которые мало кто видел. Причем, постоянно оплачивает сам входные билпты. Объяснение оказалось не сложным: например, он не был в каком-то месте, хочет его увидеть и делает это за счет фирмы. Мы от подобных желаний находимся в восторге! В этом отдаленном турецком регионе, находящемся на границе с Сирией, редко бывают туристы, а если и приезжают, то в основном турки из близлежащих городов. И очень даже зря - земли эти хранят множество загадок истории человечества, раскопки древнего города - прямое тому доказательство.

Поговаривают, что здесь есть и могила самого императора Дария...

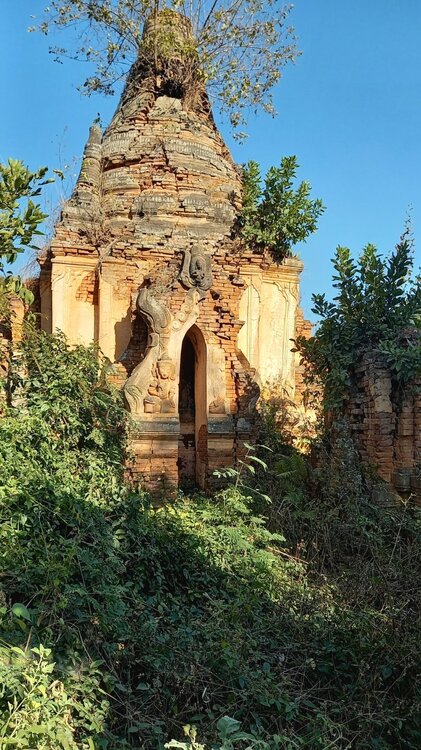

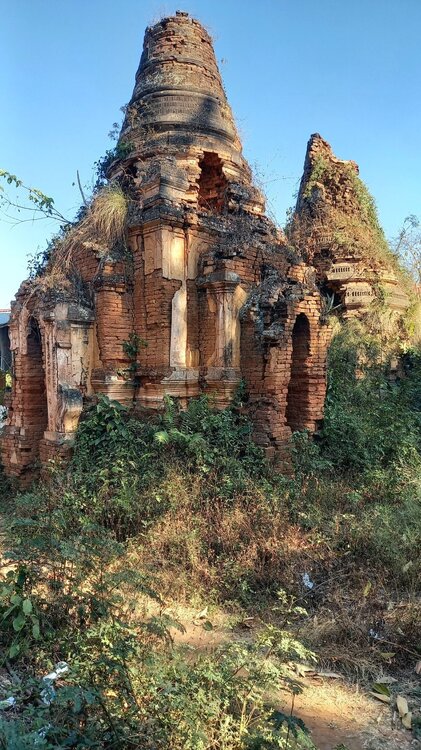

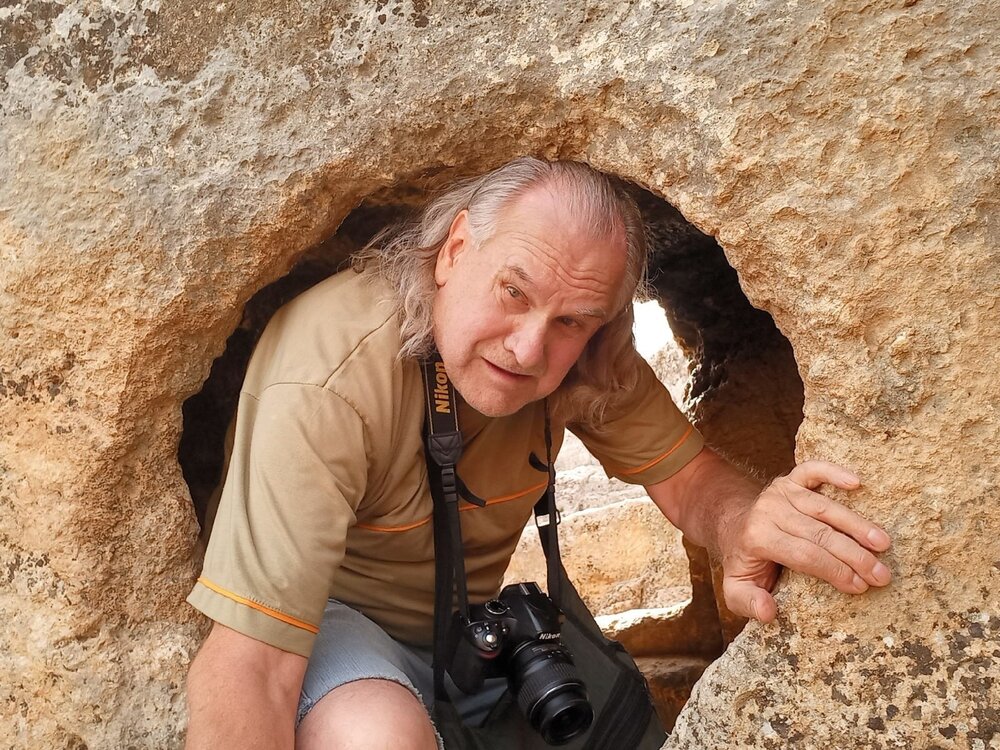

Гид куда-то сходил и привел достаточно знающего Дару человека. Спросил нас, хотели бы мы увидеть еще одно чудо. Мы завизжали хором "Да, да, да!" Проехав от Дары 400 метров, зашли в неприметный ход под старым деревенским домом в самый необычный архитектурный шедевр. Это было огромное здание, уходящее на 25 метров вниз под землю в древности служившее огромной цистерной, сохраняющей резервы питьевой воды. Но это были далеко не единственные чудеса, которые мы увидели в древней Даре. Рядом за обычными дворами жителей были ращвалины древнего города Дара, застывшие во времени и его живописные ландшафты. Они впечатлили нас не меньше, чем сама цистерна Зиндан.

Ранее развернутой информации на русском языке о Даре в Интернете я практически не находил, путеводители писали о городе очень мало, часто упуская из виду важные детали. По сути город никому неизвестен, хотя по исторической ценности и превосходному состоянию сохранившихся шедевров он явно заслуживает всемирной славы.

На данный момент то, что я увидел в Даре, составляет всего лишь 5% от общих древних памятников, но даже то, что обнаружено никого не оставит равнодушным.

3. Отвечаю. Ресторан был весьма необычным. Некоторые лежали на диванах, другие сидели за столами, многие разувшись держали ноги в воде. Ели форель, большие кебабы, еще что-то... Я наворачивал огромную порцию бараньих ребер в фистафковом соусе. Было очень необычно и вкусно!

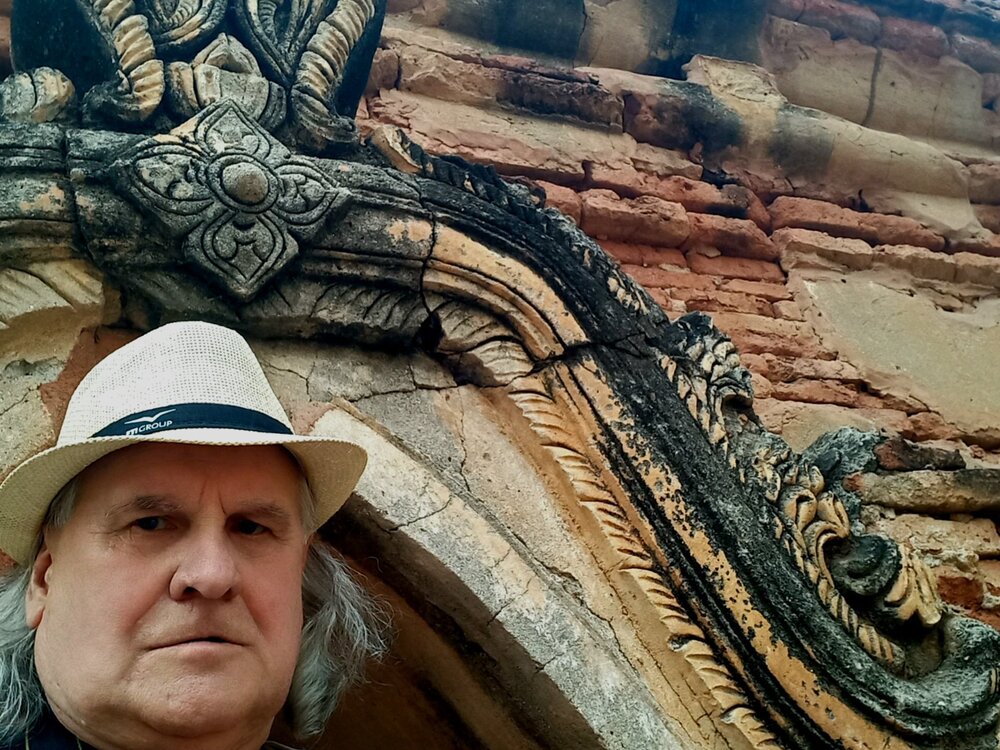

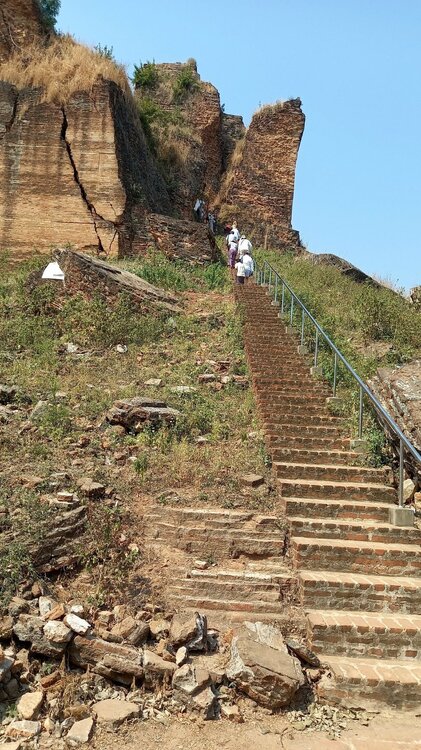

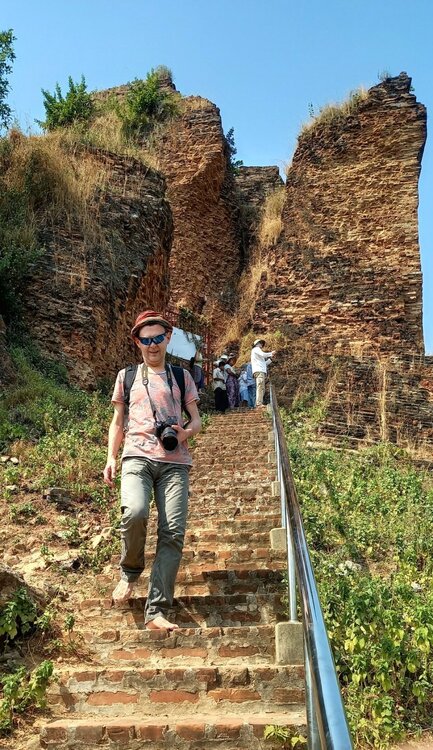

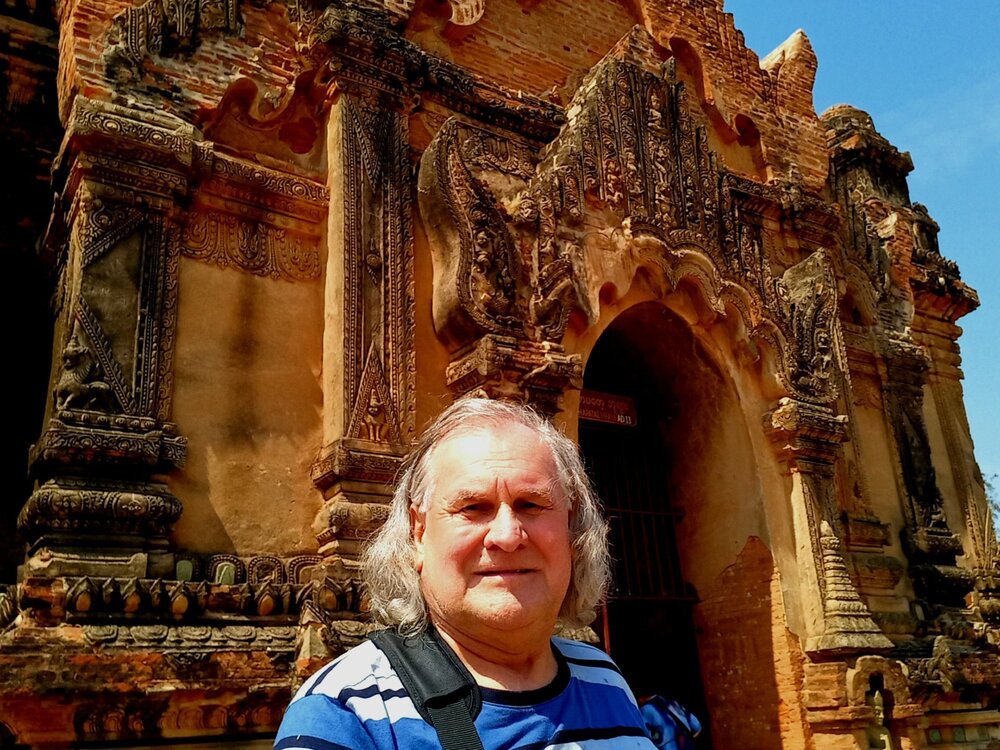

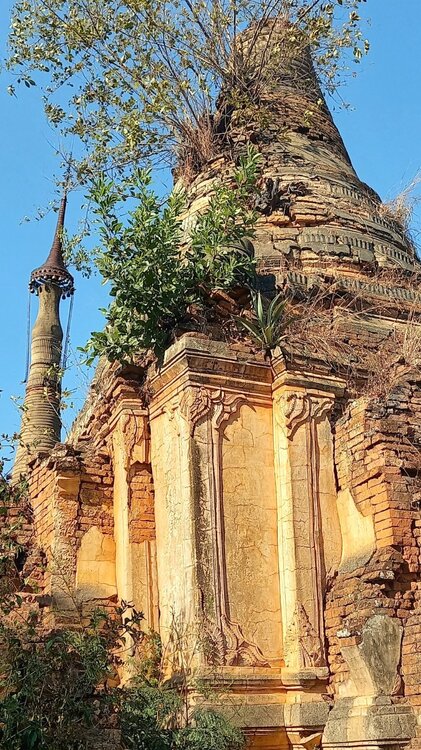

4. Мой гид Шинол, кажется, превзошел не только ожидания группы, но и самого себя. Я с огромным сожалением не видел в программе тура Крепости Зерзеван (Замка Зерзеван и Храма Митры). Уже не мечтал его увидеть, так как подобный тур принимающий оператор совершает только раз в году, в октябре (нет для него гидов; поездка очень сложная, насыщенная, требующая больших разнообразных знаний; турецкие гиды выбирают простые туры в Анталию или по Западной Турции; обучаться этому сложнейшему историческому региону не хотят). И вот я слышу от Шинола: "А как Вам идея с посещением Зерзевана?" От этого вопроса я свалился с кресла...

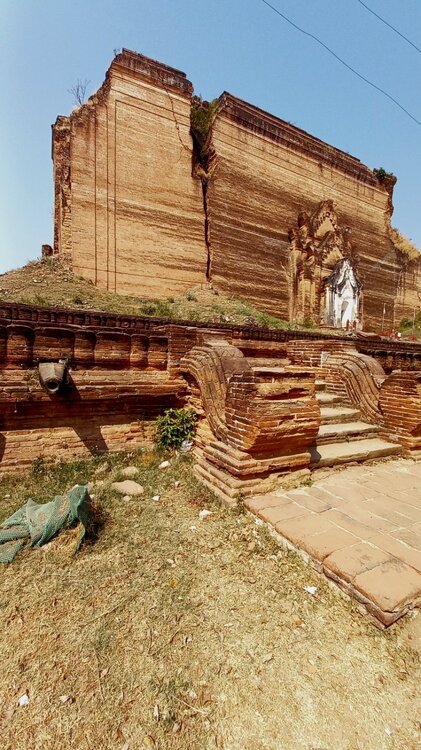

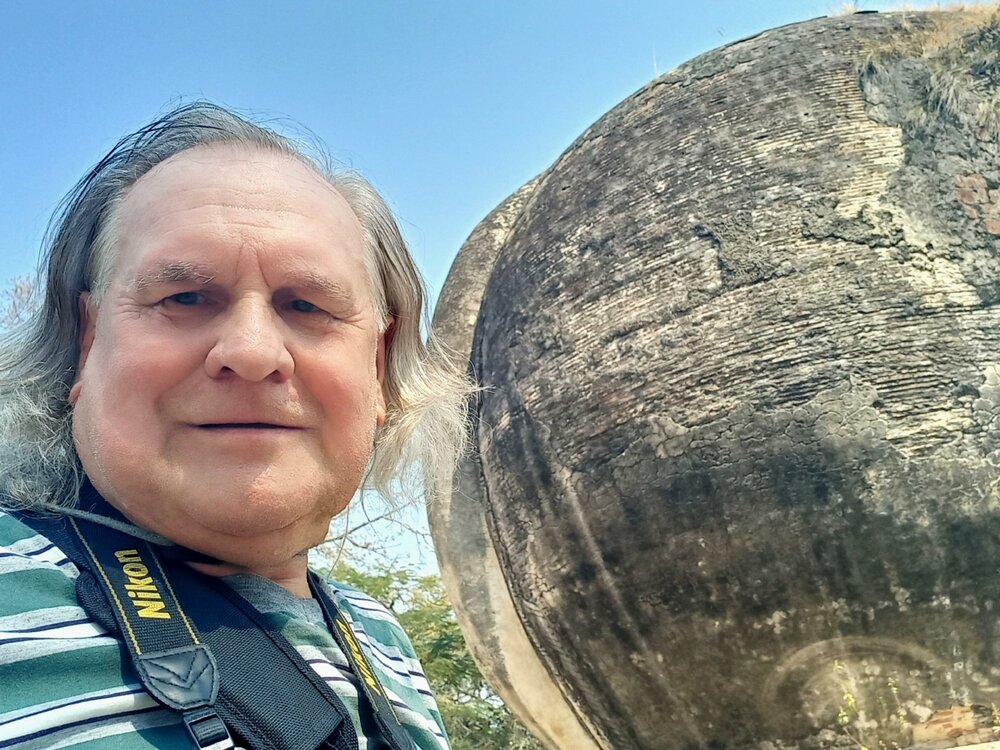

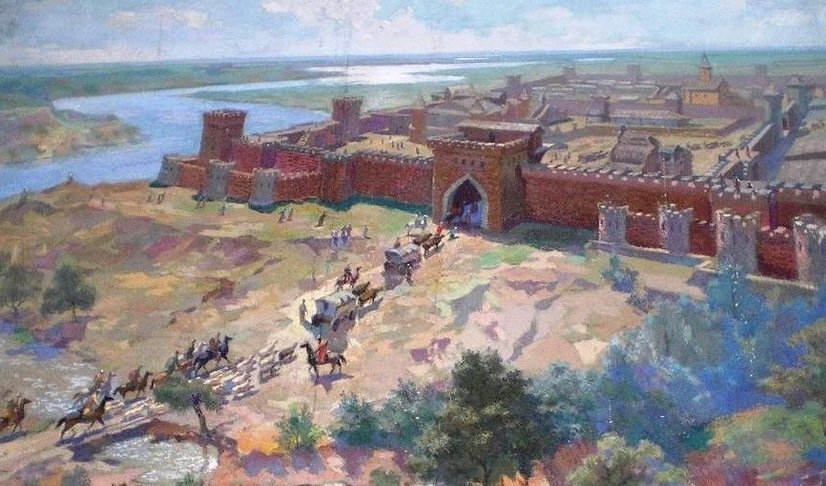

Замок Зерзеван - историческое здание и военное поселение, расположенное между Диярбакиром и Мардином. Во времена Римской империи он использовался как пограничный гарнизон. Считающийся одним из самых важных памятников Восточной Римской империи. В 2020 году он был включен в Предварительный список всемирного наследия. Расположен на скалистом холме на высоте 124 метра над дорогой, на сорок пятом километре шоссе Диярбакыр-Мардин. В результате раскопок, начатых в 2014 году, были найдены остатки городской стены высотой 12 метров и длиной 200 метров, сторожевой башни высотой 22 метра, церкви, дворец, резиденция, скальные гробницы, ванны, зерна и склады оружия, 54 цистерны с водой. Замковое поселение стало историческим местом, которое посещают туристы. Храм Митры, который был найден в Диярбакыре в 2017 году, на сегодняшний день является самым интересным строением Замка. Хотя период, когда он был впервые построен, не известен, предполагается, что в ассирийский период в Зерзеване был замок под названием Кинабу. Считается, что этот замок также использовался в персидский период. Древнее название Зержеванского замка, вероятно, Самачи.

Существующие архитектурные останки и находки, обнаруженные во время раскопок, указывают на то, что этот район использовался в III веке нашей эры. Это показывает, что он сохранял свое значение до прихода исламских армий в 639 году до нашей эры. Считается, что поселение в замке было не только местом, где останавливались солдаты, но и местом, где жили мирные жители, так как это было место, где укрывались люди, которые поселились в богатой водой долине и занимались сельским хозяйством. Как стратегический римский пограничный гарнизон на древнем торговом пути, доминирующий над всей долиной, он был естественным свидетелем многих римско-сасанидских войн.

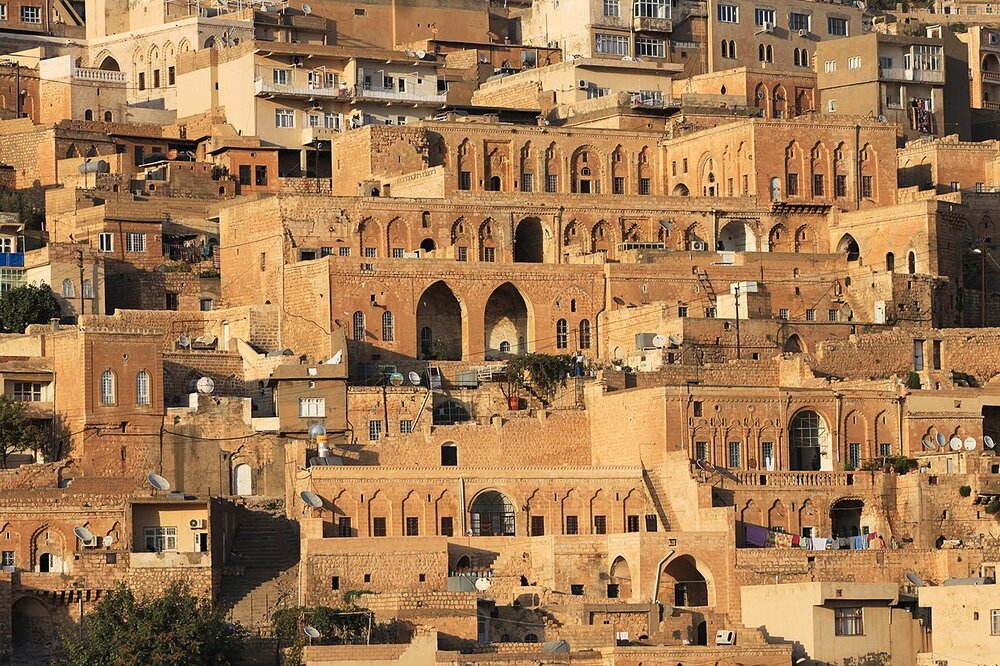

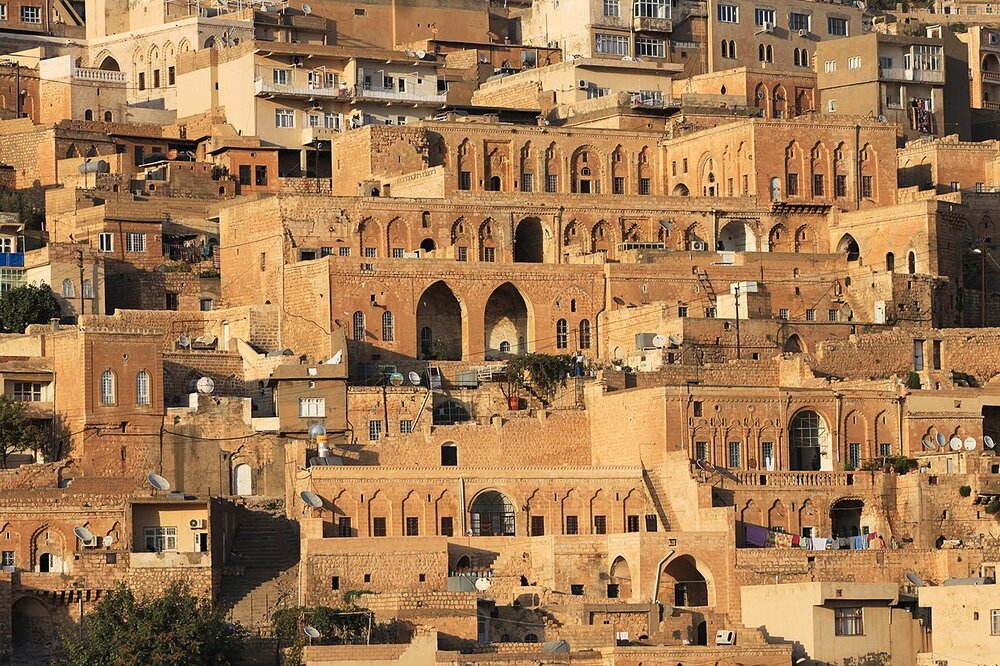

5. Никак не могу скомпоновать очередные материалы о продолжении моего путешествия от Евфрата до Тигра (по Северной Месопотамии). Записи сделанные предварительно карандашем на ходу с трудом читаются, а на диктофоне - заглушают невесть откуда взявшиеся помехи). Ну, уж, как получится! А еще гид Шинол свозил нас вне программы в Мидьят, небольшой старинный город в 50 километрах севернее стоянки группы в Мардине. Дорога петляла вверх по серпантину, и равнины Сирии, виденные справа, остались позади, где-то в дымке. Высота ощущалась, ибо изнуряющая жара в 37 градусов в тени (отнюдь не шучу!), которая привычна не для нас, сменилась на приятную прохладу. Мидьят оказался более странным, чем увиденный накануне города. Это музей под открытым небом, чьи жители в наши дни, не имеют никакого отношения к его коренным обитателям. Достаточно сказать, что еще в 1900-ом году 90% жителей города были христианами-ассирийцами, армянами и езидами. Сегодня христиан осталось всего лишь 100 семей, из 55 тысячного населения. Формально, турецкие власти игнорируют массовый исход некогда крупных христианских общин. Игнорируют в той же степени, как и геноцид армян в начале XX века. Сегодня 99% населения Турции составляют мусульмане-сунниты, будь то, собственно турки, или курды. Мой гид Шинол, очень мягкий и добрый человек, безгранично любящий Россию (жил ранее в Болгарии, учился в России, часто бывает в Москве и Питере) отвечал на мои вопросы по этому поводу весьма пространно (сказывались результаты пропаганды Правительства; говорил, что у них скоро выборы, Эрдоган на них ни за что не победит, а придет "какая-нибудь проамериканская сволочь"). На мой вопрос, почему в городе так много закрытых церквей, он сказал, что все христиане уехали временно поработать в Германию. Я уточнил вопрос с плохо скрытым сарказмом "То есть ассирийцы и армяне уехали временно и скоро вернулся?". Он тяжело вздохнул, почесал затылок: "Нет, они никогда не вернутся. Их никто не ждет". Кто бы сомневался!! Изгнание иноверцев, начавшееся в Турции в начале XX века с уничтожения полутора миллионов армян, продолжалось и далее десятилетиями. Разве что, из кровавой фазы перешло в тихое выдавливание, достигшее пика, что примечательно, уже после Второй мировой войны. Казалось бы, Турция стала союзником США, вступила в НАТО, но мир закрывает глаза на творящееся.

Что-то я наговорил не про путешествие, замолкаю, не хватало, чтобы здесь мне дали за эти суждения по башке!!!