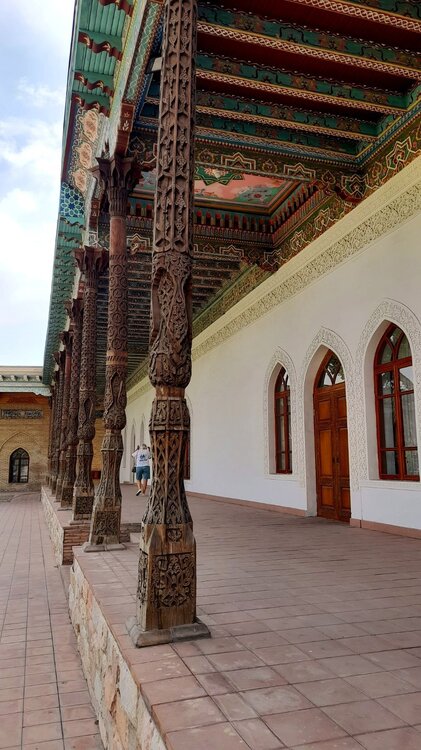

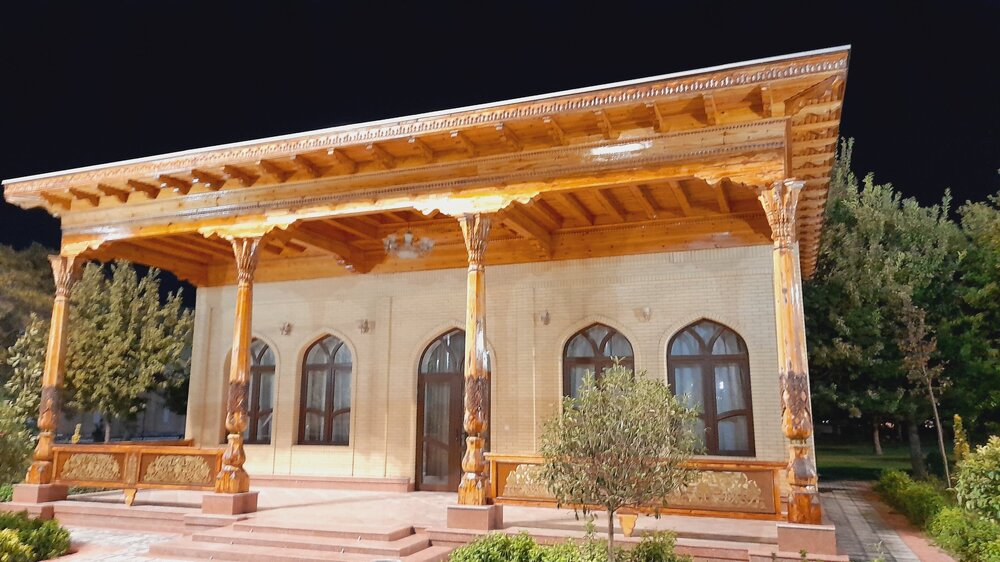

После посещения мечети Биби-Ханум, мы пошли на обед в близлежащий ресторан. Кроме панорамы мечети с тремя куполами из окна (показанную в предыдущем блоге), покажу и общий вид ресторана. Ощущается какая-то лёгкость и простор.

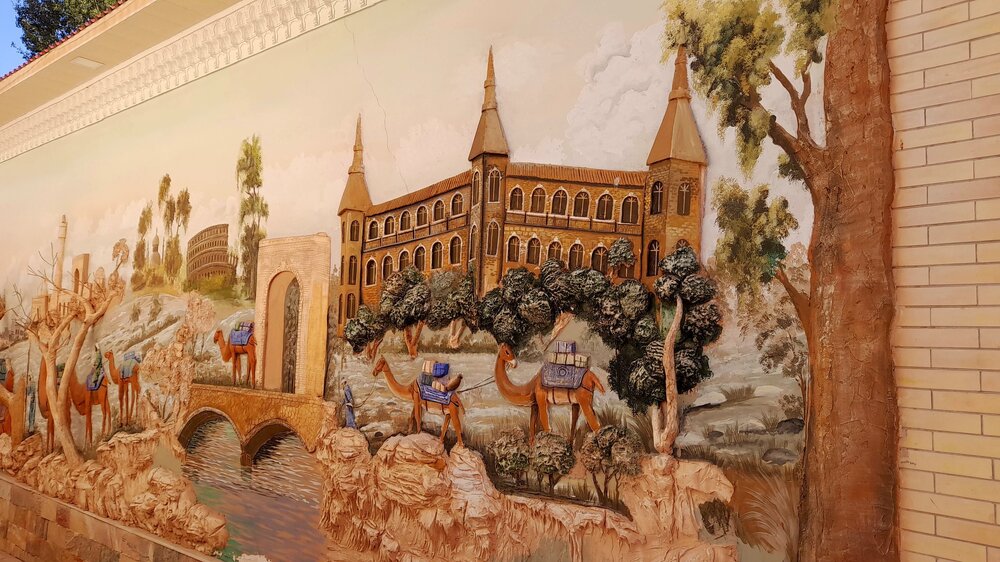

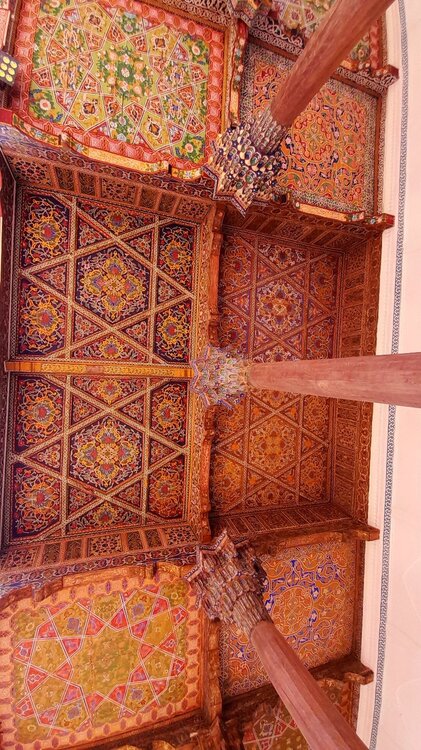

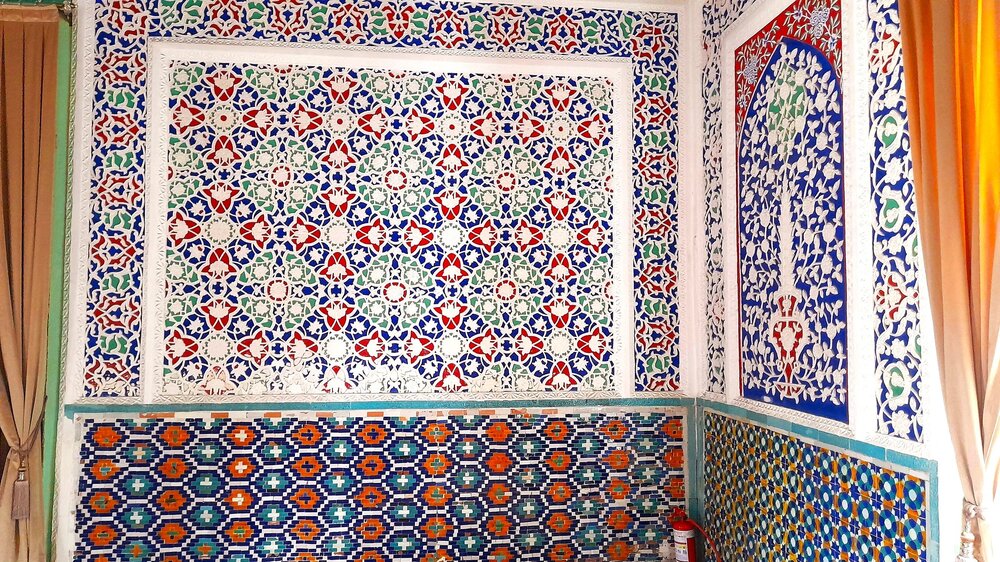

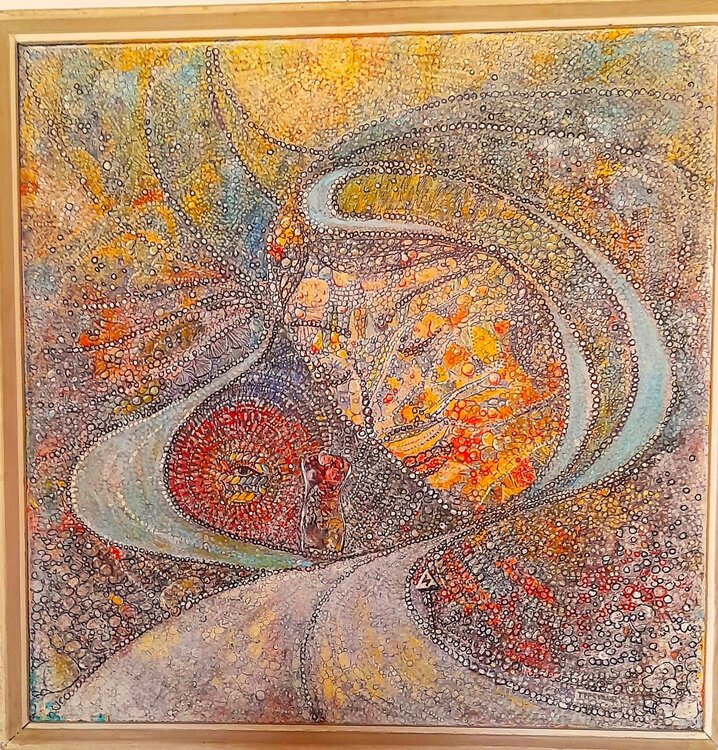

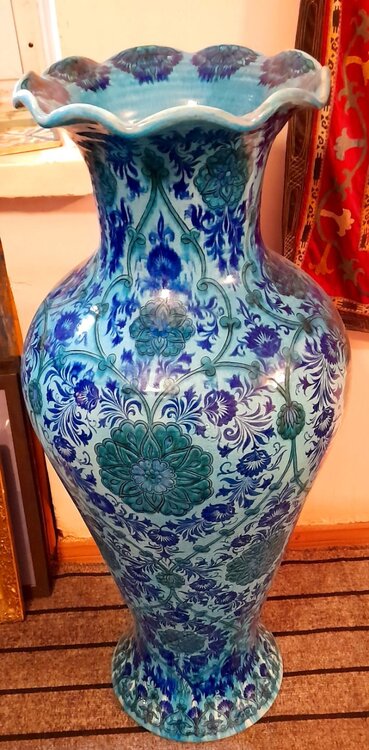

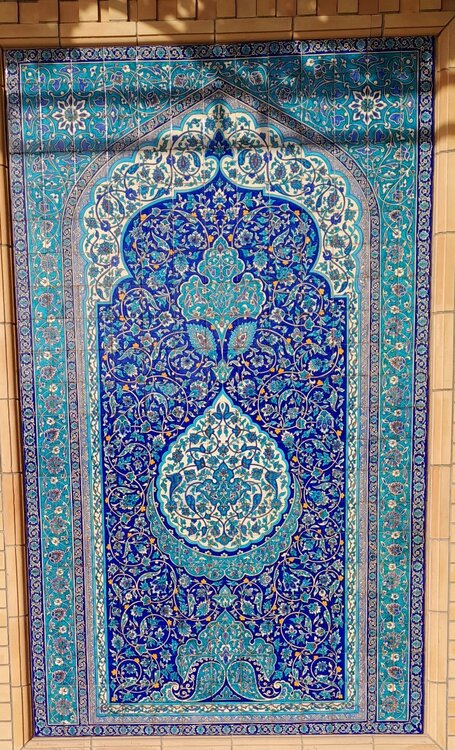

При выходе из ресторана привлекла внимание красиво расписанная стена.

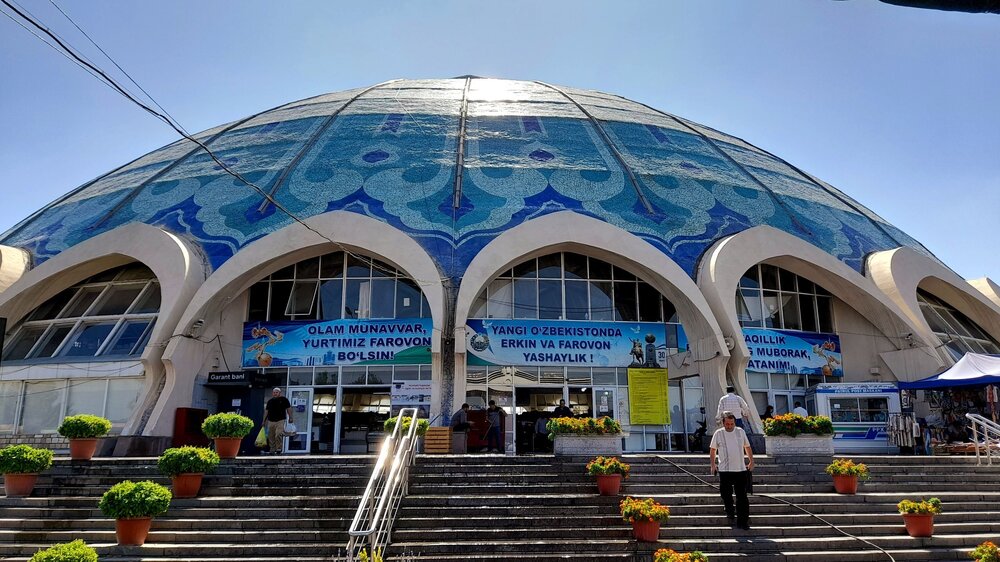

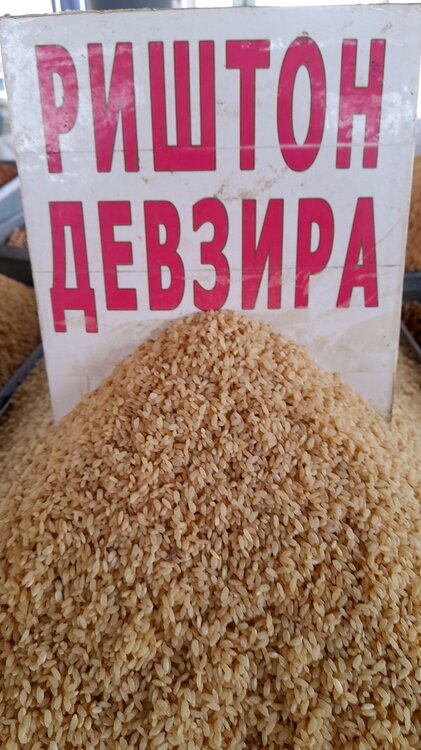

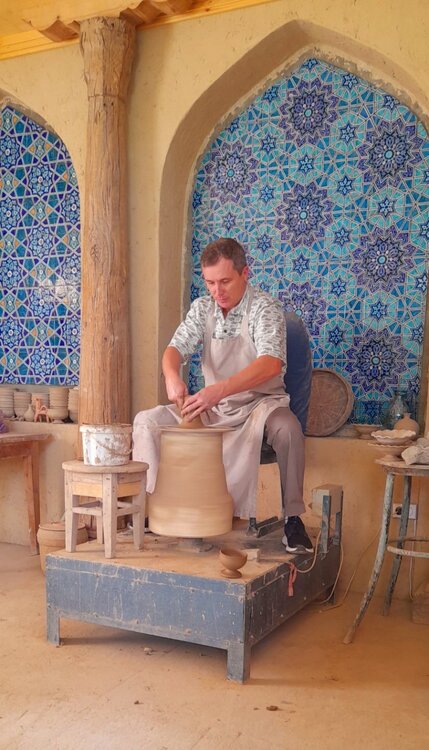

Побывал я и на Сиабском базаре. Особо приглядывался к местной халве, но подобно кокандской (нежной и вкусной), которую я купил только для еды в ходе тура, так и не нашёл.

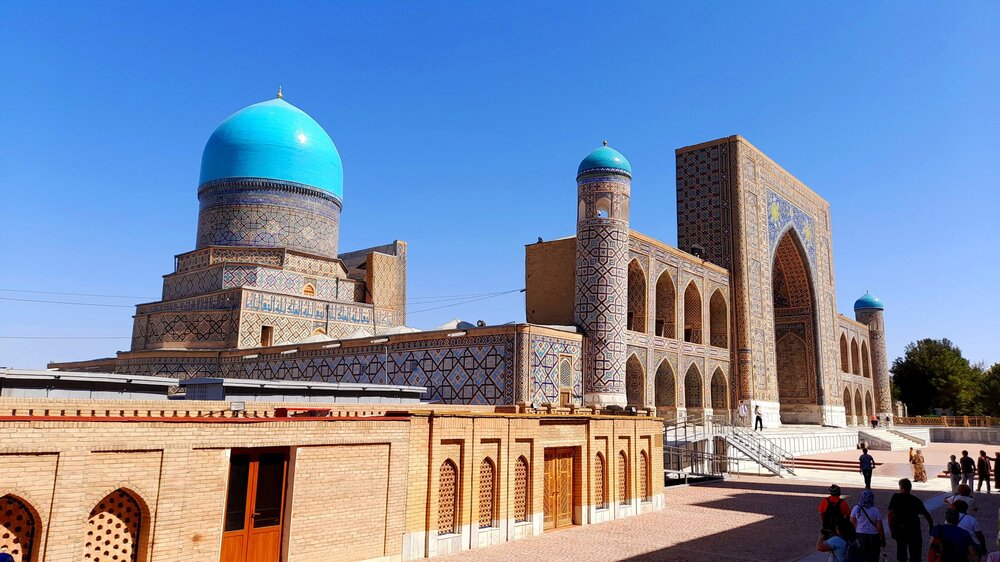

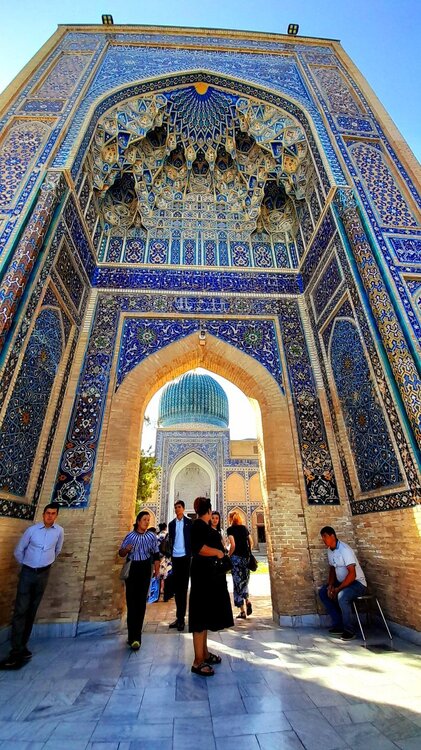

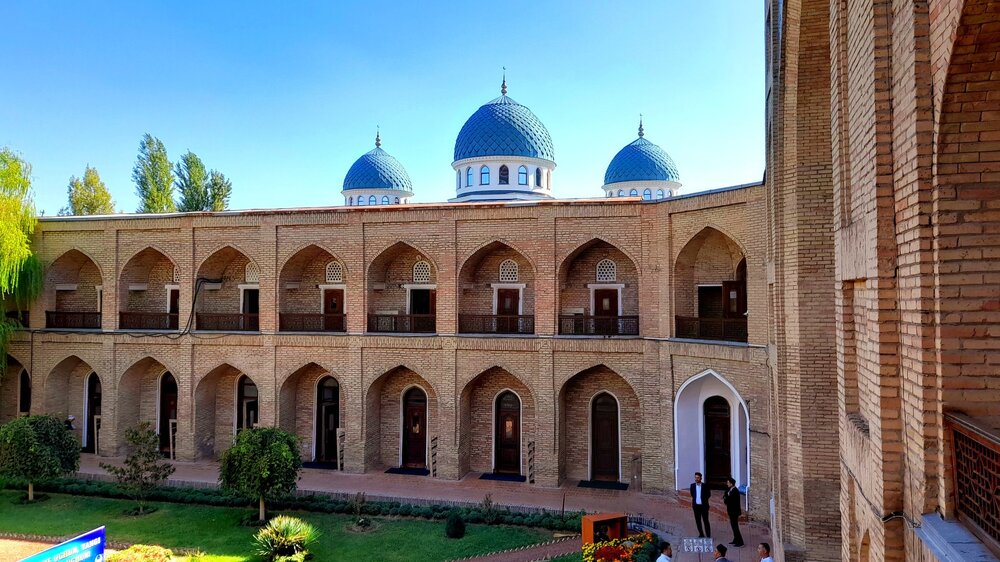

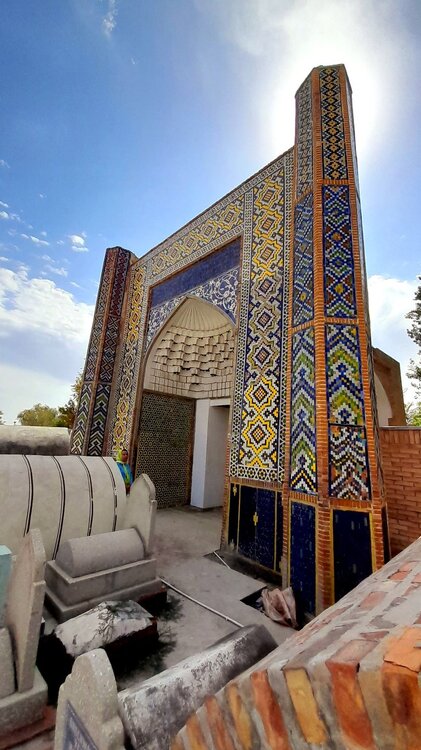

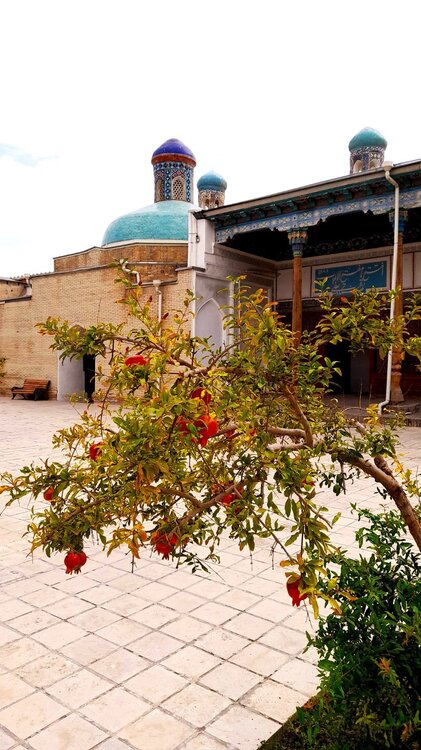

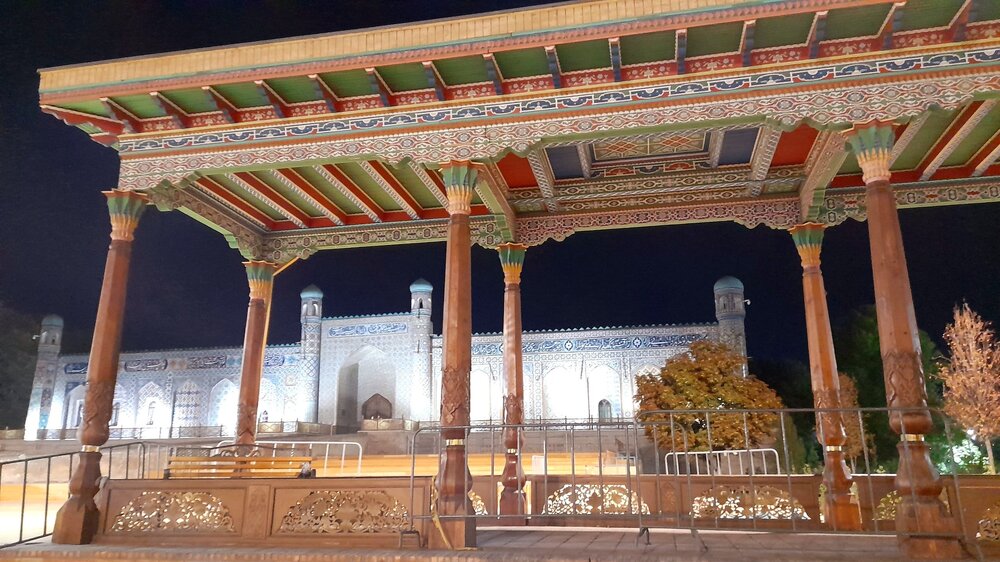

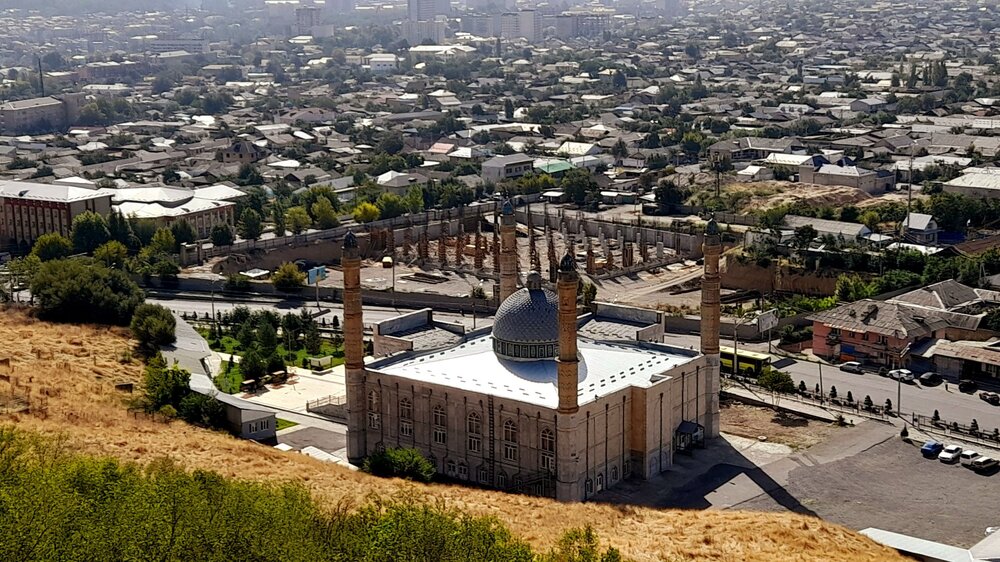

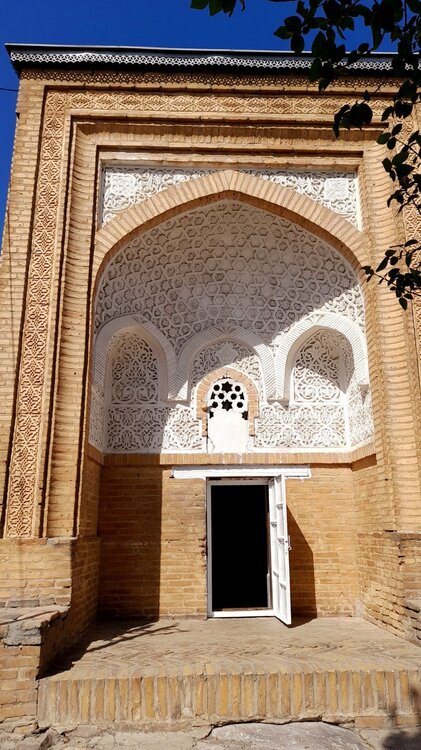

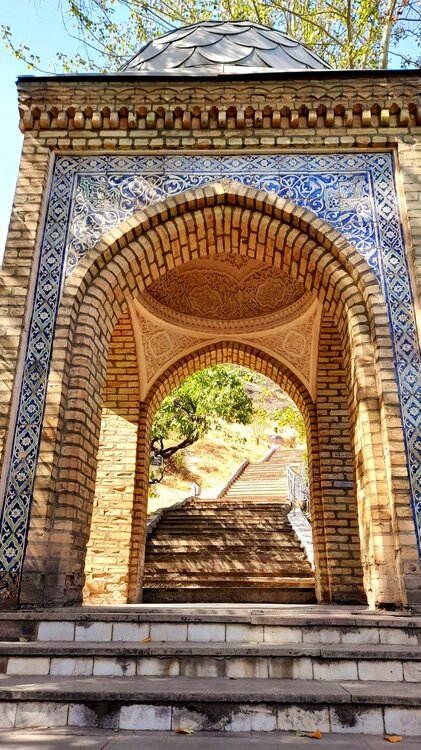

Перед продолжением экскурсии по Самарканду и посадки в автобус, на южной стороне холма Афросиаб увидел красивую мечеть Хазрет-Хызра.

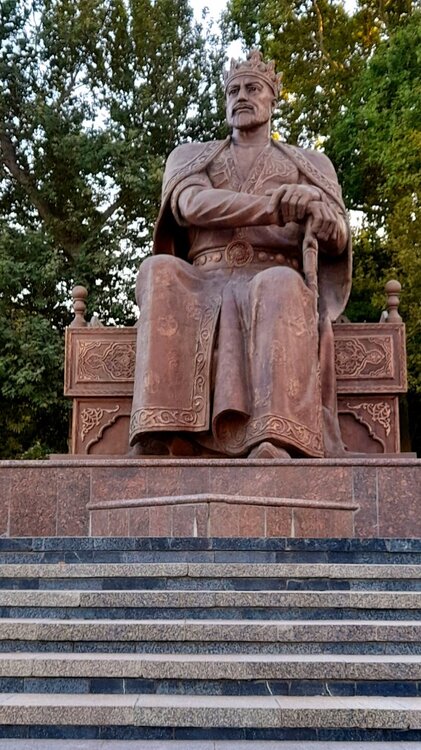

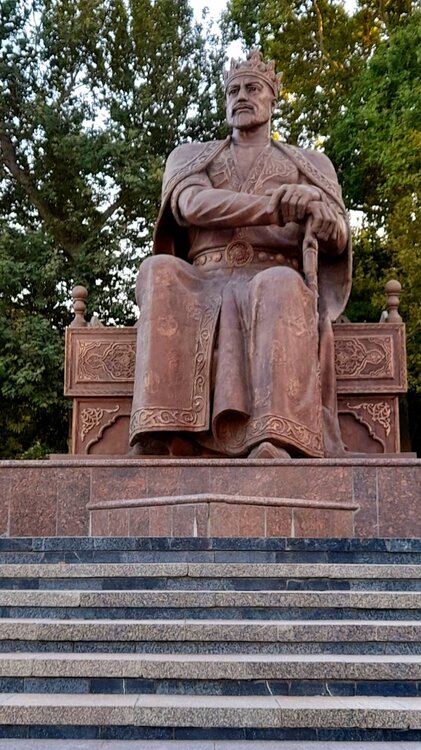

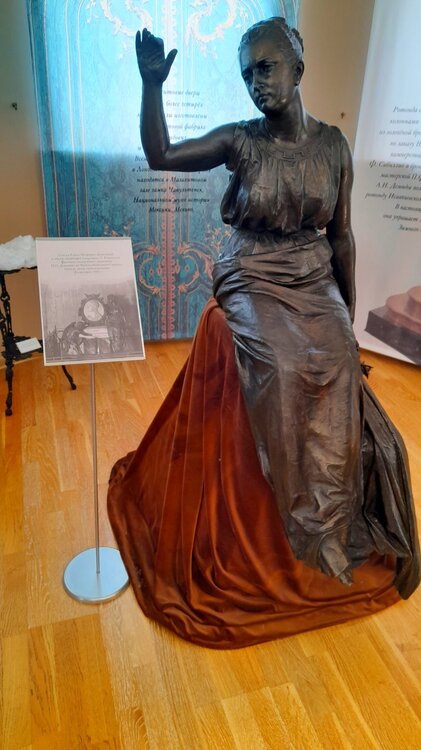

Направляемся к обсерватории Мирзо Улугбека. По пути нас встречает сам Улугбек. Памятник ему сопоставим по форме и размерам с памятником Амиру Темуру. Обе фигуры - сидящие.

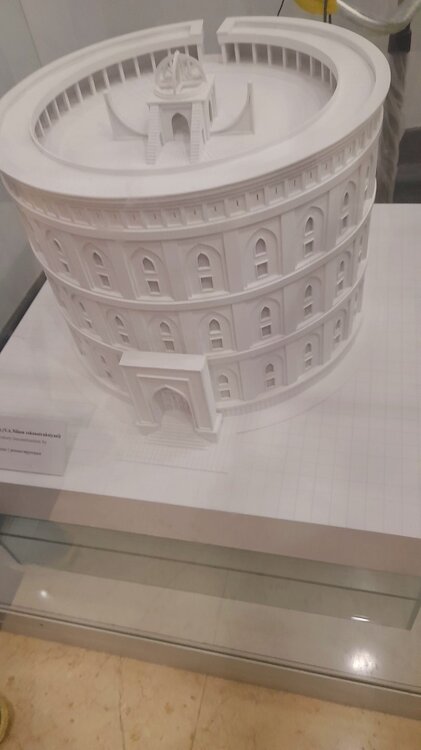

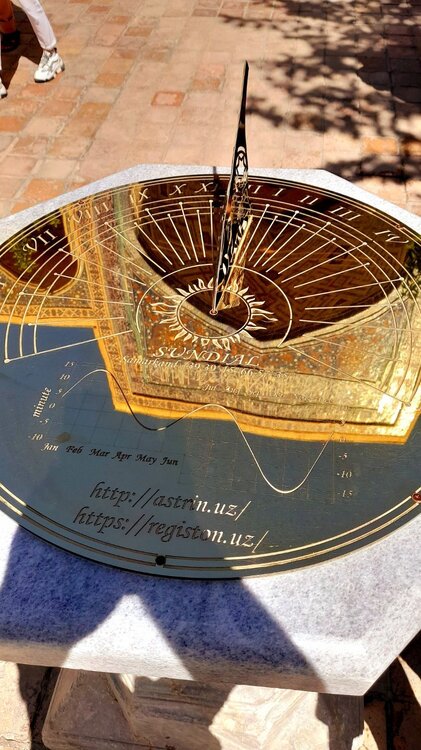

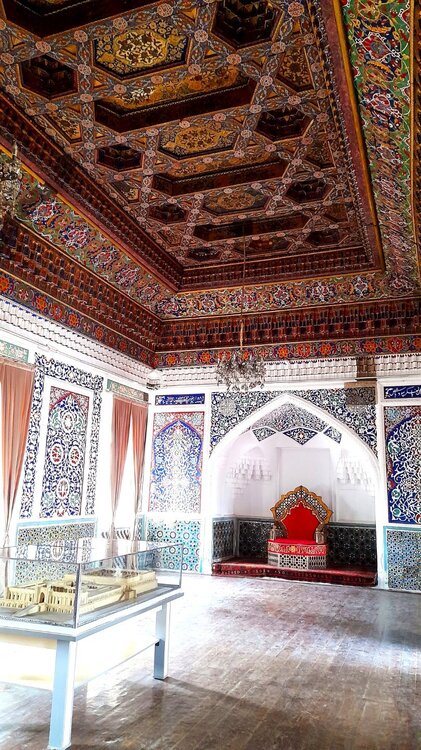

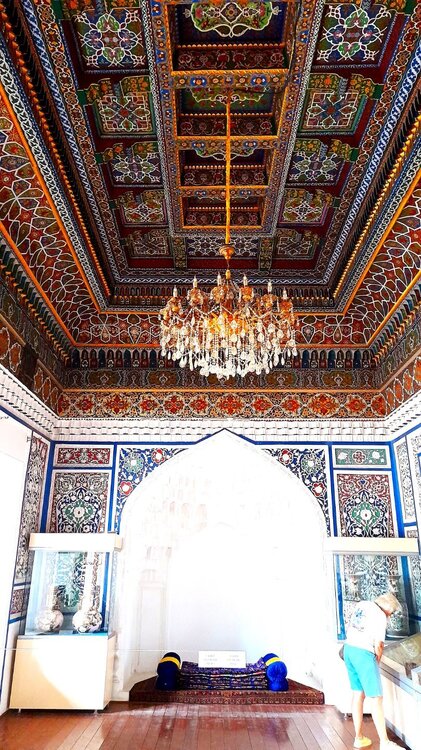

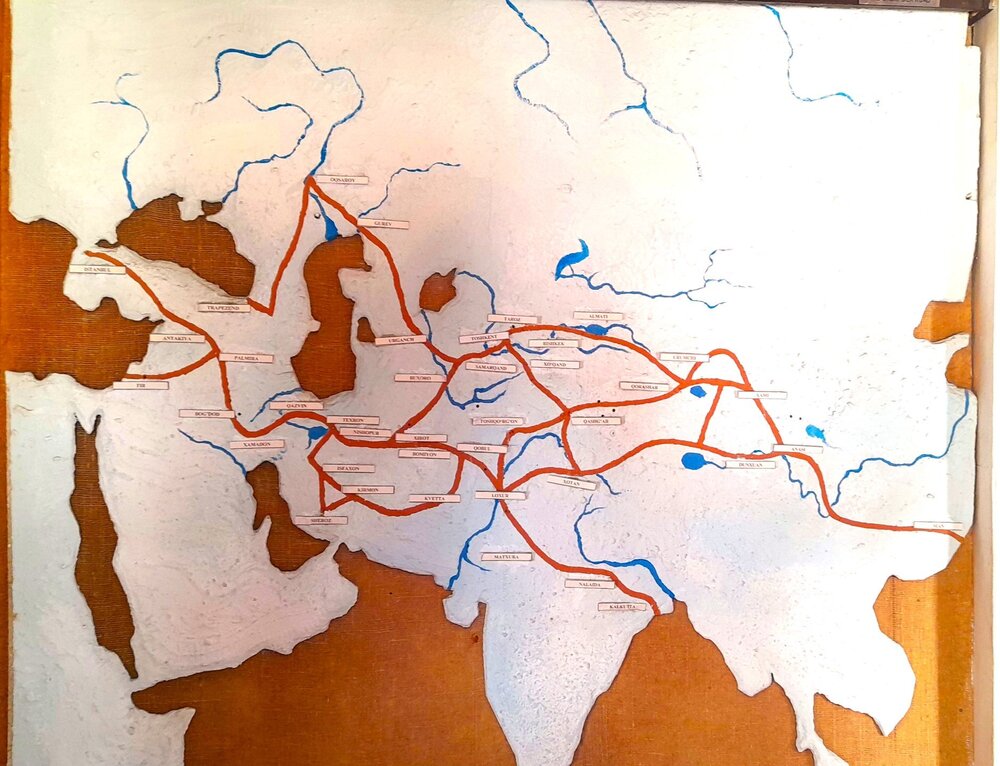

В средневековье исламский мир признавал астрологию, увязывающего судьбу с расположением космических объектов. Астрономические таблицы составил в XI веке Омар Хайям. Мирзо Улугбек продолжил эти наблюдения и в 1420 году создал в Самарканде крупнейшую для своего времени обсерваторию. Строение имело форму огромного цилиндра, диаметром 46 м и высотой 30 м. Её макет мы увидели в музее Улугбека.

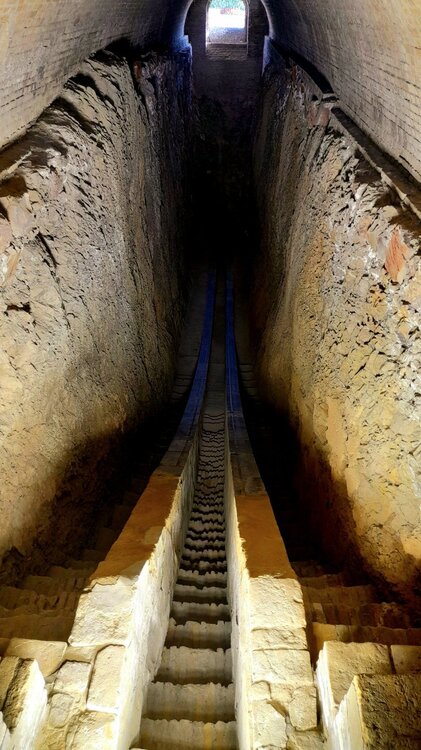

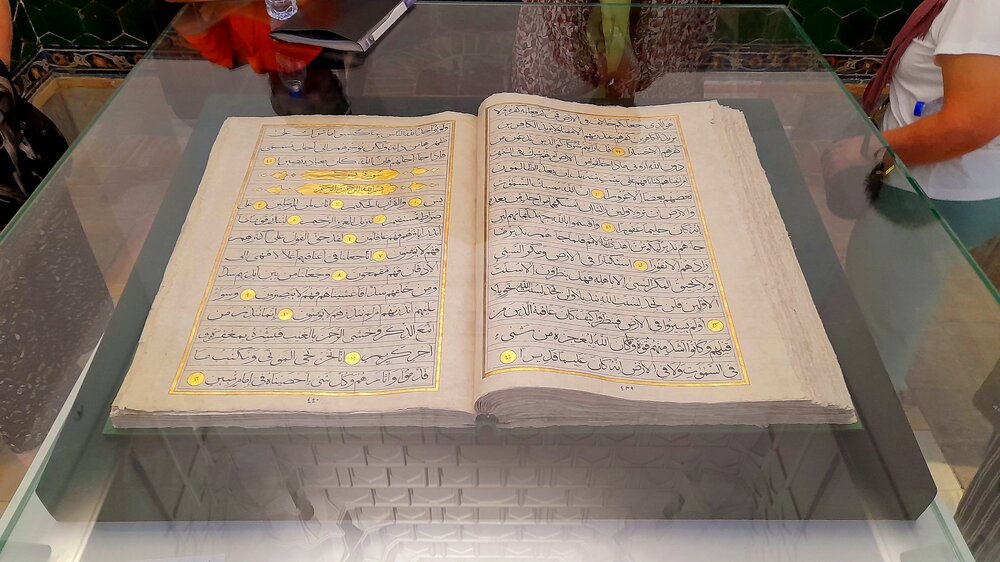

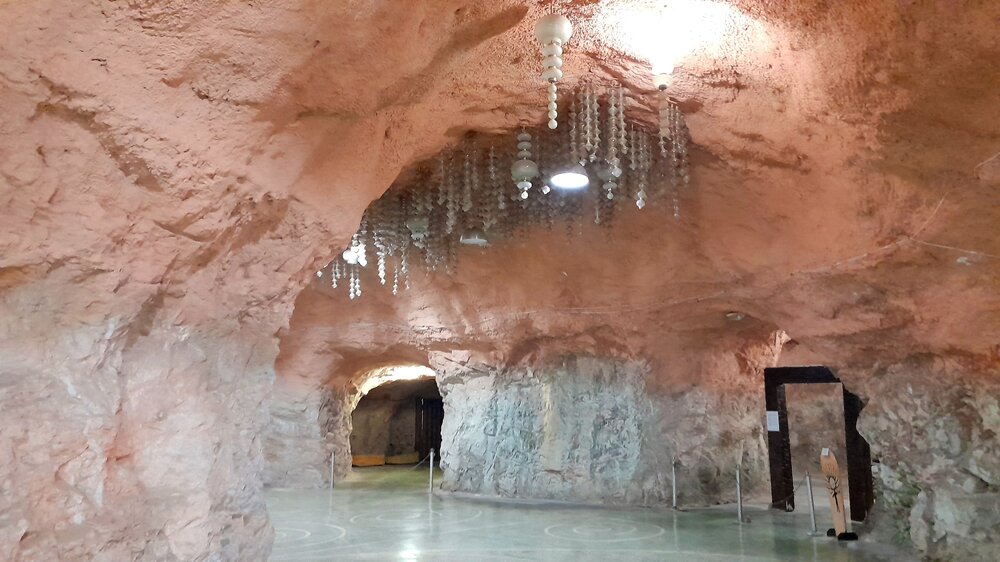

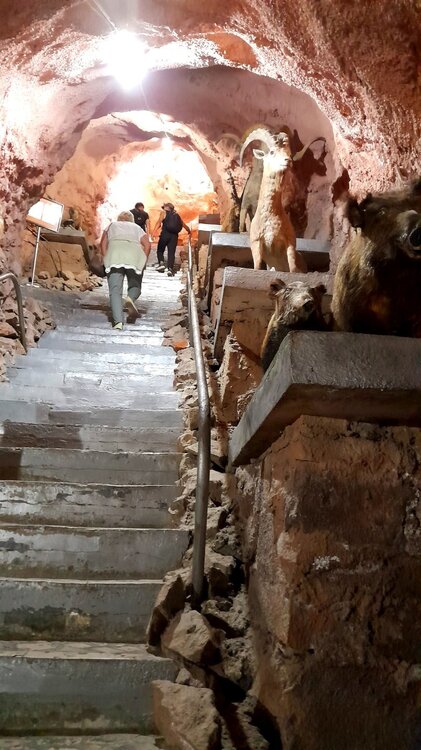

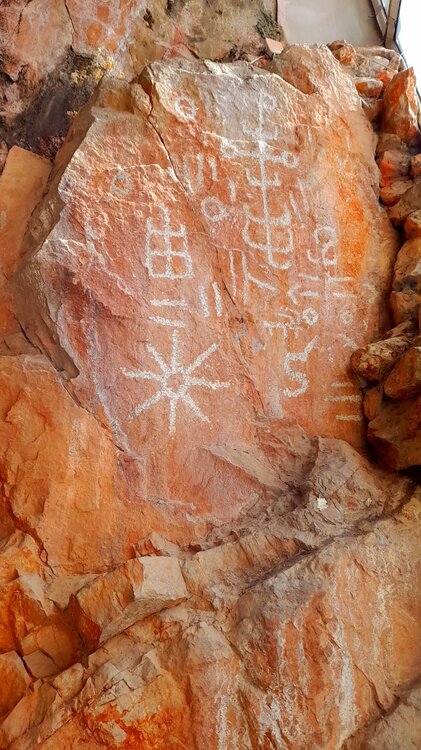

А под землёй были найдены остатки гигантского квадранта, предназначенного для измерений движения Солнца, Луны и других светилю он был точно сориентирован по линии меридиана с юга на север радиусом 40 метров, а длиной дуги 63 метра. Самаркандская обсерватория прославилась благодаря "Зиджу Улугбека", содержащему теоретическое введение и каталог на 1018 звёзд.

Недалеко от обсерватории находится мавзолей пророка Даниила (или мазар ходжа-Данияра), одного из первых проповедников ислама, как и Кусам-ибн-Аббас. Подниматься не стали, иначе часть нашей группы не успела бы в театр, только попили целебной родниковой водички в галерее.

Я же продолжил знакомиться с Самаркандом во время вечерней прогулки. Начну с православного Алексеевского собора, что недалеко от нашего отеля.

А далее выхожу на центральный Университетский бульвар. Этот добродушный старичок оказался Конфуцием, а за ним институт его имени.

далее расположен Хакимият города

Интересно здание явно не восточного типа XIX века. Какой-то частный музей сейчас.

отель Регистан плаза

здание банка

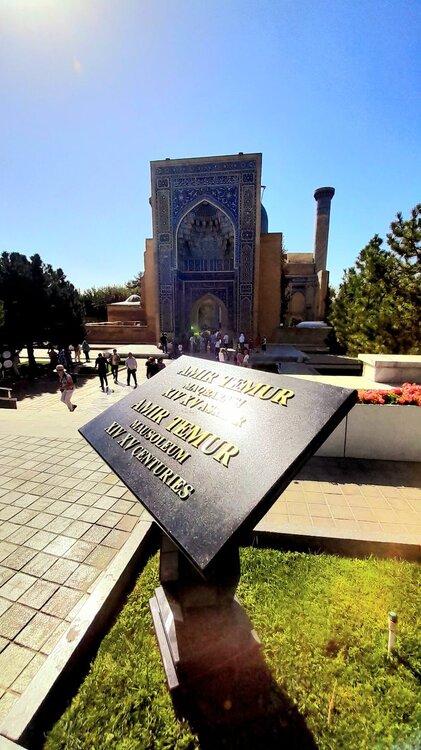

и вот я у памятника Амиру Темуру. В Ташкенте наш автобус проехал мимо конной статуи Темура, да и в Самарканде он не был удостоен особого внимания нашего гида, чтобы сделать остановку недалеко от него.

напротив памятника вдалеке - театр имени Х.Алимджана.

А в этой развернутой книге написано, что Самарканд в 2001 году стал городом - культурным наследием ЮНЕСКО. Правда покоробило, что не пожелали перевести текст на русский.

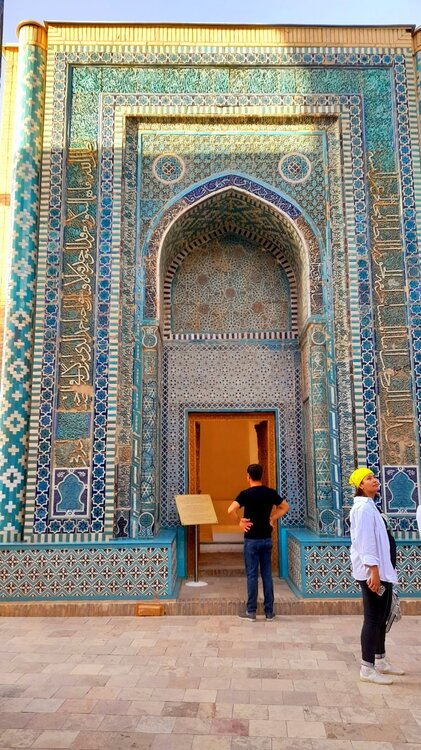

мавзолей Рухабад - "Обитель духа"

Два тигра охраняют близлежащую площадь.

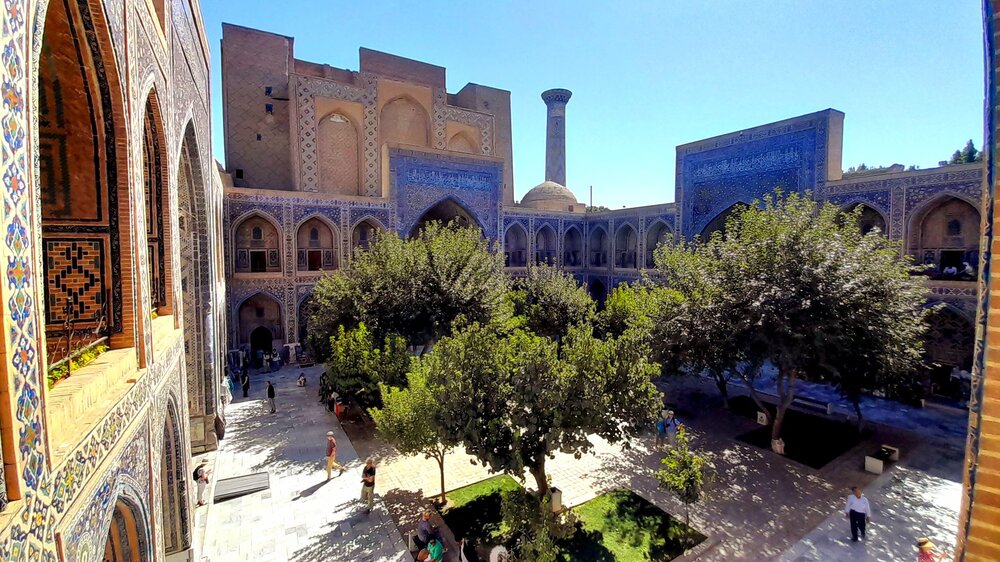

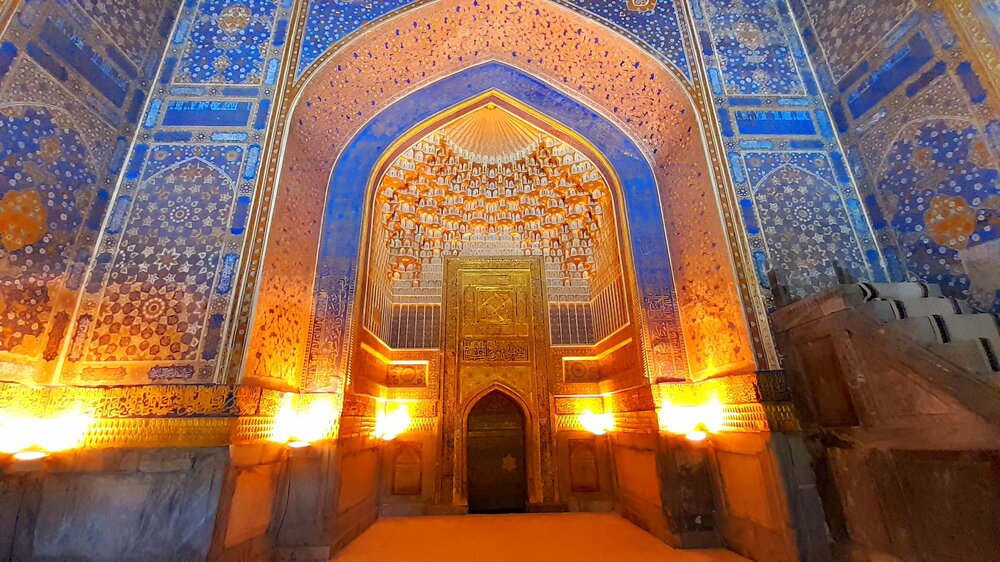

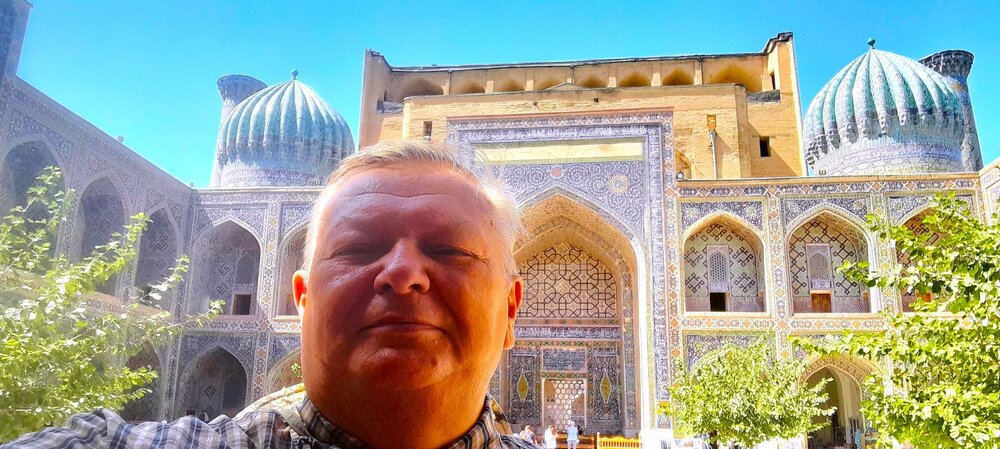

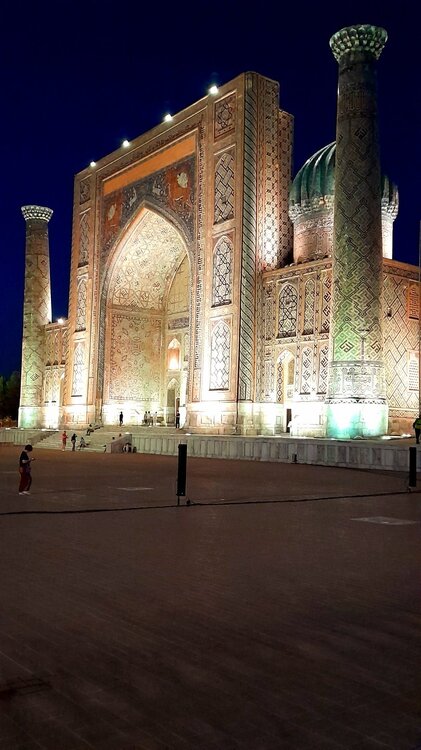

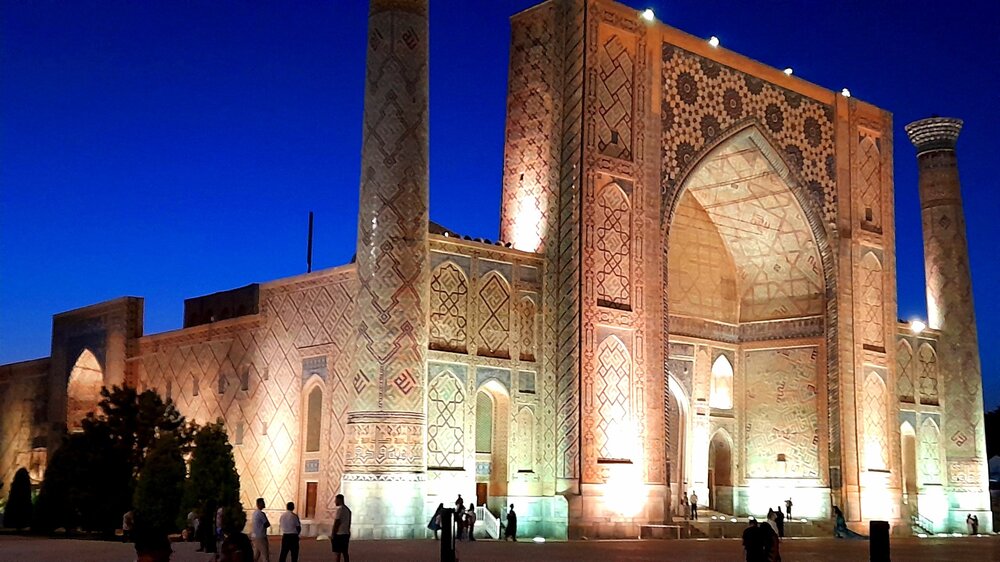

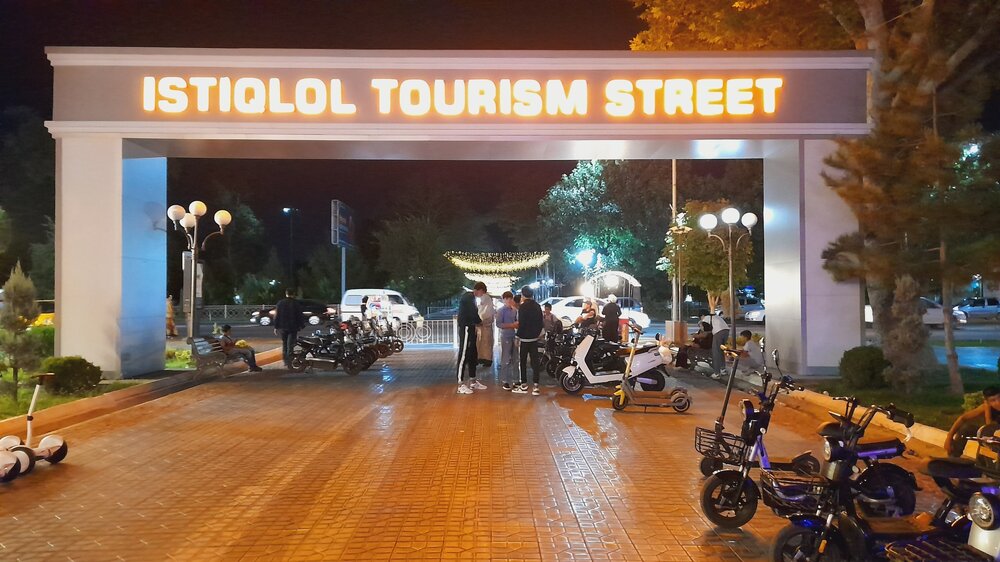

и вот я дошел до площади Регистан, но задерживаться на полтора часа, ожидая светового шоу не стал.

Прошел дальше, до памятника президенту Исламу Каримову в парке Величия Самарканда.

на обратном пути в отель прохожу по скверам, с фонтанами, памятником народным поэтам

и уже виденный нами ранее театр

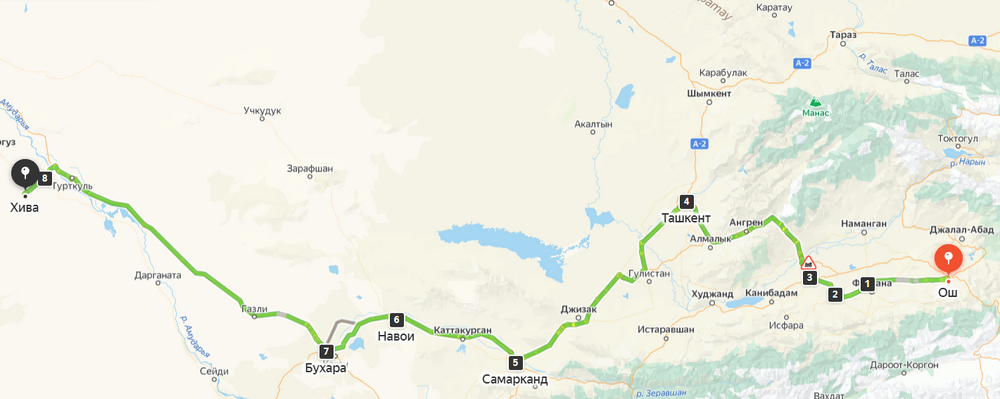

А мы продолжим наше путешествие на следующее утро в направлении Бухары...

- 448 просмотров

- 0 комментариев