Весь контент Нафаня

-

Узбекский калейдоскоп (17 UZ Avia "Узбекистан Гран Туризмо" с 25.10.2022 г.)

День 6. Шахрисабз. Руины дворца Аксарай. Итак, мы остановились перед крепостными воротами в стене, опоясывающей территорию, где некогда стоял дворец, построенный Тимуром, прекрасный белый дворец – Аксарай. От него сегодня сохранились лишь руины, но даже они выглядят величественно и видны сразу от входа. Вокруг них раскинулся просторный парк с деревьями, цветами и зеленью. Вот даже грибочки на газоне растут. Похоже, рука скосить не поднялась:) Не зря современное название «Шахрисабз» означает «зелёный город». Это имя закрепилось за ним на рубеже 14-15 веков, до того же он носил согдийское название Кеш, означающее «жилище». В Кеше и родился Тимур, будущий великий и ужасный правитель империи. Произошло это в 1336-ом году. Есть легенда, согласно которой, он родился с зажатым в кулачке сгустком крови, и отец его, Мухаммад Тарагай, сказал, что то – знак свыше, вырастет сын жестоким и успешным полководцем. Сам Тарагай был военным и владельцем небольшого удела вблизи Кеша из племени барласов (народность, имеющая тюркские корни). Вероятно, он был предводителем этого племени. О матери же Тимура вообще ничего не известно досконально, лишь легенды и домыслы. Собственно, и детство и юность Тимура покрыты завесой тайны. Наверное, этому не стоит удивляться, основные сведения о нём почерпнуты из его биографии, написанной приближенными к нему историками с его же слов-воспоминаний. Естественно, он излагал для истории то, что считал нужным и чем мог бы гордиться. Несолидно человеку, создавшему огромную империю, сознаваться в том, как развлекался грабежом караванов. Тем не менее, были и такие страницы в его жизни. Сколь-нибудь заметной фигурой на политической арене Тимур становится, когда ему исполняется 25 лет. В то время бывший Чагатайский улус, что некогда отделил Чингисхан своему сыну Чагатаю, распался на две части – Мавераннахр (куда входил и Кеш) и Могулистан. В 1360 году Мавераннахр захватил правитель Могулистана Туглук-Тимур, тем самым предприняв попытку вернуть Чагатайский улус в прежние границы и встать во главе его. Тимур же проявил в тот момент чудесную для двадцатипятилетнего юноши осмотрительность и интуицию: вместо того, чтобы восстать против Туглук-Тимура и бороться за независимость Кеша, как к тому призывали приближенные, он, видя силу могулистанского правителя, решил присоединиться к нему. Завоевав его доверия, Тимур добился того, что был назначен правителем Кеша и прилегавших к нему земель, а затем постепенно прибрал к рукам и весь Мавераннахр, оттеснив правителей его крупнейших городов, где-то победив в бою, а где-то действуя хитростью. Так жертвой его притязаний на престол Мавераннахра стал бывший соратник и друг Хусейн, не удержавший в своих руках город Балх, вдова которого Сарай-мульк-ханум стала женой Тимура. С тех времен началось расширение империи Тимура. В это же время, в 1361-ом году ушел из жизни отец Тимура Мухаммад Тарагай, не увидев, насколько верным оказалось его предсказание будущего сына. Если Синий дворец в Самарканде был сравнительно скромен, и напоминал скорее рабочие палаты, чем роскошное жилище правителя великой империи, то в Кеше Белый дворец Тимур построил с размахом. То, что мы видим сегодня – это всего лишь частично сохранившийся входной портал, ведущий на территорию дворца. Сохранились лишь основания, на которые опиралась огромная арка, которая не дошла до наших дней. Но даже эта маленькая часть дворца настолько впечатляет масштабами, что моё воображение не в силах охватить и осознать размах и размеры основного здания дворца. Каким он был? В 1404 году, когда строительство дворца после двадцати четырех лет работы было завершено, Тимур принимал там посланника кастильского короля Гонсалеса де Клавихо. Он так описал Аксарай: «Во дворце очень длинный вход и очень высокие ворота, и здесь же, при входе, с правой и левой стороны находились кирпичные арки, отделанные изразцами, выложенными разными узорами. А под этими арками находились как бы маленькие комнаты без дверей, то есть (углубления) с полом, выложенным изразцами, а это было сделано для того, чтобы там могли сидеть люди, когда во дворце находился сеньор. Сразу же за этими воротами находились другие, а за ними большой двор, вымощенный белыми плитами и окруженный богато отделанными галереями; а среди двора большой водоем, и этот двор занимает в ширину шагов триста, и через него входили в самое большое помещение дворца, куда вела очень большая и высокая дверь, отделанная золотом, лазурью и изразцами — очень искусной работы. А над дверью посередине был изображен лев на фоне солнца, а по краям точно такие же изображения. Это был герб сеньора самаркантского.» Высота арочного входного портала достигала 73 метров. В орнаментах, украшающих его, а также стены дворца, сочетались куфическое письмо, традиционные узоры в стиле "гирих" и надписи на арабском, среди которых можно различить как имена мастеров, работавших над строительством дворца, так и отдельные высказывания, принадлежащие как самому Тимуру (например, его традиционное: "Если вы сомневаетесь в нашей величии, посмотрите на замки, которые мы построили”, “Эмир - тень Аллаха на земле”.), так и почерпнутые из других мудрых голов: “Справедливость – основа государства и девиз правителей” , "Разум опирается на свои действия, а невежество - на свои мечты и надежды”. Дворец носит название Белого потому, что внутренний двор был вымощен белой плиткой. По другой версии, цвет стен меняется ночью, при лунном свете. Белая плитка внутреннего двора не сохранилась, зато у стен входного портала под стеклом можно увидеть голубую - это подлинная плитка времен Тимура, найденная археологами: На крыше дворца по некоторым источникам располагался бассейн, вода в который поступала по водопроводу, идущему с перевала Тахта-Карача, а потом стекала вниз, во двор, образуя водопад. Нашла короткое видео - компьютерную реконструкцию дворца Аксарай: то, как он мог бы выглядеть: К слову, дворец пережил Тимура на несколько столетий. Есть сведения, что ещё в 1707-ом году в нем жил бухарский хан Убайдулла, значит, в начале 18-го века дворец ещё был вполне пригодным для жизни, простояв 300 лет. Подробнее рассмотреть, как выглядел входной портал Аксарая, сегодня можно в арт-галерее художника и архитектора Азиза Ахмедова, которая находится неподалёку, по пути к мавзолею Джихангира. Там же есть и живописные изображения памятников Шахрисабза, ныне утраченных - того же дворца и мемориального комплекса Дорус Саодат, а также чудесные акварели. К сожалению, в день нашего приезда Азиз плохо себя чувствовал, и мы не стали мучить его вопросами, хотя, как радушный хозяин, он к нам вышел. Его работа впечатляет не менее, чем оригинал - на сборку этого макета понадобилось больше 10 лет! Рассказ о Тимуре и его семье Джамиля продолжает и тогда, когда мы отходим от руин Аксарая, проходим чуть дальше, останавливаемся у памятника эмиру. Это третий по счету памятник, который мы видим в Узбекистане, и все они очень разные (в отличие от Алишера Навои:) 😞 Мы обходим его со всех сторон, останавливаемся, стоим долго... начинаются обмен мнениями и те вопросы, которые уже несколько дней живут в моём сознании и которые я озвучивала чуть раньше: кто же он, Тимур? Потом начинаются вопросы на повторение пройденного:)) Джамиля повторяет ровно то же самое, что рассказывала буквально десять минут назад, но кто-то не услышал, видимо, за фотосессиями:)) Пока наш терпеливый гид отвечает на вопросы не услышавших или не запомнивших, у меня начинается охота за жужжащими и порхающими над цветочными клумбами:)) Насекомых в кадр почти не поймала, но цветочков нафотографировала:) В Шахрисабзе неожиданно, после прохладного дыхания гор на перевале, оказалась практически летняя жара, и мне так сложно поверить в то, что дома уже ударили первые морозы: Наконец, мы двигаемся дальше, туда, где впереди уже виден скромный каменный купол - к мемориальному комплексу Дорус Саодат. Продолжение следует...

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

Тут сколь не спорь, каждый всё равно останется при своём мнении:) Но даже мой папа, болеюший за Францию, в какой-то момент сказал: "Ну, что ты там падал-то? Можно ж было пробить!":)) Могли, но не вылетели же. Зато потом хорватов возили по полю, как детей, не давая сделать вообще ничего. А в играх с голландцами намеренно падать и не надо, они сами свалят. Команда с самой неоправданно жёсткой манерой игры. Всегда такой была. Не люблю их ещё с тех времен, когда, проигрывая на евро-2008, они покалечили половину нашей команды.

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

Есть такое дело:)) Да ну, герои, которые не могли полтора периода зацепиться за мяч, а потом начали усиленно падать в надежде на пенальти. Я понимаю, что падают все...но, кажется, на жёлтую карточку, кроме французов, на этом чемпионате никто не нападал)) Мне кажется, если бы аргентинский тренер не заменид Ди Марию, разорвав хорошо сложившееся взаимодействие, и до овер-тайма бы не дошло. Хотя я тоже ничего не имею против Мбаппе, с игры забил красиво. Звезда. Но мне больше всего весь ЧМ нравилась Аргентина, именно потому, что везде звезды, а здесь именно команда с хорошим взаимопониманием. Ну, и Марокко, конечно, - это фантастика:)

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

-

Узбекский калейдоскоп (17 UZ Avia "Узбекистан Гран Туризмо" с 25.10.2022 г.)

День 6. Дорога в Шахрисабз. Настало утро шестого дня нашего путешествия. Выйдя из гостиницы к назначенному времени, мы увидели, что над Самаркандом расстилается бездонно-голубое небо, от вчерашних туч не осталось и следа. А на парковках перед входом в отель разместились двенадцать белых коней автомобилей… и один, кажется, серый:)) Джамиля, как всегда, активно руководила процессом рассадки по матрёшкам тех, кто этим солнечным утром принял решение ехать на родину Амира Тимура – в Шахрисабз. Таковых набралось почти вся группа, за исключением нескольких человек, отправившихся в самостоятельное путешествие по Самарканду. Процесс, несмотря на казалось бы чёткие разъяснения Джамили, проходил весьма сумбурно и шумно. На нашего гида со всех сторон сыпались вопросы, пожелания, предложения… - А Вы в какой машине поедете? Можно с Вами? - А как выбрать машину? Они ж все одинаковые… - А если я выйду на остановке и забуду номер машины, что делать? - А можно мне вот в эту, она цветом отличается, я её точно на остановках узнаю! Джамиля включила командный голос: «Не беспокойтесь, никто не потеряется!» и отправила водителей на ресепшен распечатать цифры от одного до тринадцати, который приклеили потом на лобовые стекла автомобилей. Ну, чтобы уж наверняка… если не запомнили внешность водителя, номер машины и прочие подробности, уж одну-то цифру на лобовом стекле вспомним точно:)) Водители внесли свой вклад в успокоение волнующегося моря туристической группы, сказав, что на крайний случай они нас сами найдут, и развели всех нерешительных по свободным машинам:)) Уф, наконец-то поехали!:)) Окрестности Самарканда утопали в солнечной дымке, за которой, разрывая её порой вершинами, призрачно темнели силуэты гор. Почти сразу за городом засеянные поля долины сменились каменистыми холмами, которые становились всё выше. Дорога в Шахрисабз проходит, пересекая Зеравшанские горы, через перевал Тахта-Карача, высшая точка которого 1788 метров. В октябре дорого неплохая, хоть и неширокая, и серпантин вьётся семью загибами на версту, потому большие туристические автобусы здесь не ходят, местные перемещаются на маршрутках-«дамасах». Но водители рассказывали, что уже через неделю-другую есть вероятность того, что здесь начнутся снега, метели и туманы, из-за которых проехать будет невозможно, и дорогу через перевал будут закрывать на несколько часов, а порой и на несколько дней. Иногда за окном мелькали деревни, создавая стойкое ощущение дежавю. Мне казалось, что все эти картинки деревенской жизни мне знакомы: узенькие деревянные мостики в одну-две доски, перекинутые через реку, бегущую вдоль дороги; низкие плетёные заборы; пестрая корова под навесом; деревья с жёлтыми неправильными шарами почти уже спелой айвы; мужчина, отложив лопату, присел отдохнуть и, прищурившись, подставил лицо солнцу; дедушка, идущий вдоль дороги за семенящим осликом, нагруженным баулами; женщина, развешивающая бельё во дворе, с удивлением смотрит на целую вереницу проезжающих мимо машин. Тихая, простая деревенская жизнь, столетиями, почти не меняясь, идущая своим чередом. Эти картинки за окном напомнили мне посёлки на склонах горы Арагац. Но на самом деле они ведь не персонализированы. Их можно увидеть в аулах Дагестана, в горах Сванетии, в казахских степях, в сибирской глубинке… немного лишь меняется антураж, но не суть. Видимо, заметив, как я прилипла к окну, наш водитель сказал вдруг: «Вот то, что вы видите – это подлинная деревенская жизнь. Так здесь и живут: копают землю, сажают огородики, корова-кормилица для всей семьи…» Мои мысли перекликаются с его словами. Я думаю о том, что так они и живут, как жили их родители, деды, прадеды и ещё сотня поколений до них. Живут тихо, неторопливо, без суеты, не отгораживаясь друг от друга двухметровыми заборами. Живут трудно, но порой мне кажется, что счастливее вечно спешащих, замотанных и задёрганных проблемами городских жителей. Потому что, наверное, чем труднее условия для жизни, тем ближе понимание того, что счастье – в самых простых и незаметных вещах: в возможности жить в здравии, иметь крышу над головой, кусок свежеиспеченного хлеба и глоток чистой прохладной воды, соседа, который придёт на помощь. Эти деревни, в которых жизнь течёт как много лет назад, не ускоряя своего темпа, не меняясь, - они как якорь стабильности в бушующем море перемен, как оплот практичной разумности, как надежда на то, что как бы стремительно не сходил с ума мир, он уцелеет и будет жить, пока сидят на лавочках возле своих домов деревенские дедушки, наслаждаясь последним теплом осеннего солнца, пока вяжут носки деревенские бабушки, пока кукарекают на плетёных заборах петухи, приветствуя утро, пока не оставляет попыток сдвинуть с места упрямого ослика деревенская ребятня. Будем жить! Мы останавливаемся на перевале, где местные жители организовали небольшой стихийный рынок, чтобы немного размять ноги. Сначала мимо рынка взгляд убегает в горы. Безлесые, покрытые невысокой по осеннему желто-серой травой, они кажутся бархатистыми. А россыпи камней на их склонах напоминают отары пасущихся барашков. К слову, барашки порой на самом деле встречаются, удачно маскируясь среди камней. Сбегав сфотографировать окрестные пейзажи, возвращаюсь побродить по рынку. Продают традиционно прежде всего орехи и сухофрукты, сушеные горные травы да поздние груши/яблоки. Честно говоря, цены досконально не сравнивала с другими местами, есть ощущение, что дешевле, чем в городах на рынках, но это не точно:)) Я не особо что и покупать-то собиралась, так, в дорогу погрызть местных фисташек, но после пробы соблазнил миндаль:)) Следом за мной он соблазнил ещё несколько человек. Джамиля спросила удивленно: «Скажите, а почему вы все нежареный берёте?» Те, кто брал следом за мной, осознали сей факт и тоже с удивлением посмотрели на меня:)) Ну, а я что сделаю? Я так привыкла, следуя совету узбекских парней на нашем рынке:)) Это они сказали, что лучше брать сырой, а если покажется жёстким, закинуть на пару минут в микроволновку. Так что все вопросы к ним)) Но мне на самом деле так вкуснее. К слову, там, на перевале, продают местный мёд, наливая в пластиковые контейнеры из больших ёмкостей. Мёд красив даже на вид. Водитель нашей машины брал домой, я спросила, сказал, действительно хорош, жене и маме очень понравился, вот велели ещё купить. Там же продают и мёд вперемешку с сотами. Так что если кому-то хочется узбекского мёда, обратите внимание. Едем дальше, как на качелях, то спускаясь, то снова поднимаясь вверх. Через некоторое время снова останавливаемся на любимую туристическую достопримечательность. Но от неё такие виды, что забываешь, зачем остановились:)) Вместо цели остановки (да всё равно ж там очередь) полезли на груду валунов, чтобы посмотреть на утопающую в солнечном тумане узкую долину в обрамлении гор. Простор, красота, мощь окружающих гор… солнце в объектив, ничего не видно на фото:)) Часть наших машин внизу видна: Едем дальше. Снова наматываются на колёса километры дорог. В нашей машине тишина, изредка нарушаемая короткими разговорами. Настраивает на размышления, плавно раскручиваются в голове мысли. С современной деревенской жизни переключаются на жизнь далёкую, прошлую. Кеш – так раньше назывался нынешний Шахрисабз. Родной город Тимура, который он едва не сделал своей столицей. Древний город, древнейший на территории Узбекистана, бывший некоторое время столицей Согда. Здесь родился и умер отец великого Тимура, здесь нашли вечный покой его сыновья. Здесь хотел бы спать вечным сном и он сам, да не сложилось. Когда, как не по дороге в этот город, задуматься об этой исторической личности? Кто он, Тимур, - гений или злодей? Одна из самых неоднозначных фигур в истории, человек, прошедший путь от разбойника, промышлявшего на больших дорогах, до правителя огромной империи. Он был великим полководцем, этого не отнять, но после своих военных побед оставлял зачастую опустошенные земли, истреблённые почти полностью народы и сожженные города. Он был великим строителем (исторические трактаты, заметки путешественников, рассказы современников содержат описания величественных дворцов, огромных мечетей и мавзолеев, прекрасных садов, созданных по его указанию, некоторые из них частично дошли до наших дней), но всё, что он построил, обагрено кровью тысяч превращенных в рабов мастеров, каменщиков, ремесленников, художников, ювелиров, согнанных со всех концов завоеванных им земель. Он объединил под своей властью необъятные территории, но их единство обеспечивали лишь страх и сила оружия, в покоренных народах не было ни искры любви, уважения, желания ощущать себя частью великой империи Тимура, потому стоит ли удивляться, что в разных её частях то и дело вспыхивали восстания, которые с каждым разом подавлялись всё с большой жестокостью, и со смертью Тимура, государство, которое держалось по сути исключительно на его персоне, в отсутствие скрепляющего элемента, стало разваливаться на куски, ибо просто не было личности, столь же масштабной, способной удержать его от развала. Он обладал невероятным могуществом, одним своим видом, звуком своего голоса внушал трепет и ужас окружающим, но был при этом глубоко несчастным человеком, ибо его боялись многие, но много ли было тех, кто искренне его любил, понимал, кому бы он мог без стеснения поведать свои самые потаённые мысли? Он был жесток и безжалостен, но умел ценить красоту и относиться с уважением и терпимостью к любой религии. Кто он - герой? Злодей? Или просто человек, сотканный из противоречий?.. - Что? Уже приехали? - вынырнув из своих мыслей я обнаружила вдруг, что мы остановились перед крепостной стеной, опоясывающей территорию, где некогда возвышался Белый дворец Тимура. Мы прибыли в Шахрисабз. Продолжение следует...

- Узбекский калейдоскоп (17 UZ Avia "Узбекистан Гран Туризмо" с 25.10.2022 г.)

-

А сегодня день рождения у....

Марина, с днем рождения! Здоровья, благополучия Вам и Вашим близким, много поводов для радости и как можно меньше - для грусти, пусть все путешествия мечты сбудутся и откроются новые интересные горизонты!:)

-

Восточная сказка в душе и в глазках (17UZ Avia Узбекистан Гран Туризмо с 16 августа 2022).

А, поняла:) не, у нас-то они часто встречаются. Сейчас, правда, больше как креманки используются: варенье к чаю положить, сметаны к пельменям. А раньше часто и чай пили. Бабушка у меня вообще бокалов или чайных чашек не признавала, например. Только с пиалушек пили. Пиала - это в моём понимании большая, куда конфеты или салатик сложить можно...да и ту, когда надо назвать, чаще всего говорю: " Дай вон ту большую пиалушку":)))

-

Тур в Италию на 2023 год

Ну, или так, если есть виза или возможность/желание её получить:) да со Стамбула вариантов масса, не одна Италия:)

-

Восточная сказка в душе и в глазках (17UZ Avia Узбекистан Гран Туризмо с 16 августа 2022).

Если она там и есть, то полулегальная, надо знать, кого просить сводить. Как в Самарканде на Регистане. Я видела фото с этого минарета в интернете, спросила у Джамили, она сказала, что не знает, спросила у местного хивинского гида, оказавшегося рядом, но та упорно отправляла меня на смотровую цитадели. И сколько бы я не объясняла, что я там была, меня интересует другая площадка, она пожимала плечами и снова направляла в цитадель)) в итоге мы таки дошли до этого минарета и забрались по лесенке, но там на дверях замок и никаких признаков того, что есть рядом кто-то, кто его откроет. У нас в области тоже так говорят, я даже не знала...есть другой вариант произношения?:)

-

Тур в Италию на 2023 год

Если рассматриваете какую-то конкретную дату, я бы просто взяла билеты заранее, хотя бы до Стамбула, вот когда после нового года поток летающих в очередной раз затихает, и у авиакомпаний часто снова начинаются скидки/распродажи. Потому что "от 61000", указанные нынче в стоимости тура, могут вырасти значительно и в неудачный момент, когда покупать самостоятельно может быть уже тоже недёшево. Как в нашем случае с упоминаемым здесь Узбекистаном. Я до сих пор не понимаю, за что цена на перелёт увеличилась более, чем в два раза от заявленной изначально, вроде не бизнес-класом везти нас собирались. Ну, не наберётся тур в Италию, найдёте, чем в Стамбуле заняться:)

-

Узбекский калейдоскоп (17 UZ Avia "Узбекистан Гран Туризмо" с 25.10.2022 г.)

День 5. Самарканд. Вечер. Итак, подошёл к финалу насыщенный яркими узорами и красками самаркандский день. Погода не радовала солнцем, но разве ж это было заметно?:) О, уважаемые мои, терпеливые читатели, совсем скоро будет новый день нашего путешествия. Расскажу лишь ещё об одном посещённом месте - театре исторического костюма "Эл Мероси". Так получилось, что все два предложенных дополнительных мероприятия пришлись на Самарканд и распределились на два имеющихся в наличии вечера. Исходили из наличия свободных мест в театре. Джамиля позвонила накануне, когда мы ждали поезд в Маргилане, узнала, что свободные места есть в первый вечер нашего пребывания в Самарканде, потому во второй было решено ехать в деревню, построенную к саммиту ШОС. Цена вопроса: театр - 150.000 сум (1000 руб), деревня - 500 руб. Желающих сходить в театр набралось немного - человек 15. Одной из причин стал спор между искусством и поисками истины (той, которая в вине), ибо в то же время, что и спектакль, начиналась, как выяснили в обед, экскурсия-дегустация на вин.заводе:)) Не знаю, нашлись ли бы места, если бы собралась идти в театр большая часть группы, похоже, что озадачиваться вопросом организации этого мероприятия желательно ещё в Ташкенте в первые дни, потому что театр пользуется популярностью среди туристов из разных стран, зал вместимостью 100 человек был заполнен полностью. Так что лучше задайте вопрос о возможности посещения гиду заранее:) Я узнала про этот театр буквально накануне отъезда, когда тыкая кнопочками телевизионного пульта, случайно попала на какую-то передачу о путешествиях телеканала "Пятница", где как раз показывали Самарканд. Посмотрела и захотела сходить, а тут Джамиля очень вовремя предложила организованный поход. Итак, театр исторического костюма "Эл Мероси" (его название в переводе означает "народное наследие") был основан в 2005 году. Его необычность, отличающая от театра в классическом понимании этого слова, состоит в том, что за час, что идёт представление, перед зрителем проходит история Самарканда от древнейших времен до наших дней, но выражена она посредством демонстрации костюмов, дополненных музыкой и хореографией. Всего спектакль, носящий название "По шёлковому пути", включает 12 эпизодов и показывает зрителю эпохи, когда земли на месте современного Самарканда населяли древние скифы, персы-ахимениды, кушаны, когда образовалось государство Согда и империя Тимуридов. В одном из эпизодов оживает перед глазами фреска со стены древнего города Маракана, найденная при раскопках в археологической зоне Афросиаб, где китайский посол преподносит дары согдийскому правителю, в другом перед зрителями шумит и веселиться красочная узбекская свадьба. Представление сопровождается восточными мотивами как в современном исполнении и обработке, так и на традиционных музыкальных инструментах Узбекистана. Кроме того, подобраны и звуковые эффекты - такие, как звон оружия и цокот копыт коней, свист ветра и др. Коллекция костюмов для представления создавалась больше трёх лет. Воссозданы они с максимальной точностью, для чего тщательно изучались изображения на фресках, средневековых миниатюрах, словесные описания в исторических трактатах, в числе которых самый известный, пожалуй, "Шах-наме", экспонаты, хранящиеся в отделах Востока крупнейших музеев мира - Эрмитажа, Британского музея, Королевского института искусств и истории в Брюсселе, музея Пенджикента и т.д. Для изготовления костюмов использовали кожу, грубую ткань, бархат, парчу, шёлк - все ткани ручной работы. Во время представления над сценой на электронном табло появляются надписи, кратко объясняющие суть сюжета или обозначающие представляемую эпоху, на нескольких языках. Фотографировать и снимать видео, к слову, не запрещают, ограничение только одно - без вспышки. Я даже подумать не могла, что такое возможно, потому фотоаппарат оставила благополучно в автобусе, о чём потом, конечно, жалела... лишь временами, правда:)) потому что, ну, нет нормальных фото - и ладно, зато хоть посмотрела нормально:) Несколько недофото с телефона покажу для общего представления. Стоит ли ходить? Советовать не берусь, ибо в вопросах театрального искусства у каждого свои представления об идеале, повторюсь, "Эл Мероси" от классического театра далёк. Но это красиво, ярко, познавательно, своеобразно и необычно. Окажись я в Самарканде снова, наверное, повторила бы:) После представления нас ждал автобус, чтобы отвезти в гостиницу. Заехали по дороге на вин.завод, забрали несколько человек с дегустации, кто-то из ходивших на представление даже успел забежать купить коньяк без дегустации. Вернулись где-то в районе половины восьмого: вроде и не поздно, но совершенно темно. Но мне категорически не хватало пройденных шагов/километров, потому я-таки решила прогуляться по окрестностям... а потом ещё, и ещё:)) И так, незаметно, прошла весь Университетский бульвар, завернув в пару парков, сфотографировала памятник Тимуру в темноте и чуть-чуть не дошла до Регистана. Наверное, могла бы успеть на финальный хвостик свето-музыкального представления, но дальше идти стало банально лень. Потому повернула обратно в сторону временного нашего дома примерно в районе мавзолея Рухабад. Прямо рядом с нашим отелем - католический храм Святого Иоанна Крестителя, построенный в 1916 году, для поляков, австрийцев, венгров, значительное количество которых были привезены в Самарканд в ходе Первой мировой войны в качестве военнопленных: С другой стороны - православный Алексеевский храм 1912 года постройки: Рядом с ним - Университет Конфуция, перед которым симпатичный сквер с лавочками, и сам Конфуций: И ещё раз, в виде барельефа:) Университетский бульвар вообще оправдывает своё название - на нём целый ряд высших учебных заведений. Вот и мантия о том свидетельствует:) Львы: и тигры: Без Алишера Навои ни один город Узбекистана не обходится: А в другой части парка - Алишер Навои и человек, которого он очень уважал и считал своим учителем - поэт Джами: Всё, спать... утром нас ждёт очередная красивая дорога - через горы, в Шахрисабз. Продолжение следует...

-

Тур в Италию на 2023 год

Я думала, в связи с небольшой группой и стоимостью отели ближе к центру, с возможностью погулять по городам вечером. Призадумалась на эту тему ненадолго, может, стоит оно всёже того? Заманчиво в описании же звучит - 2 ночи в Венеции. Утром встать пораньше, прогуляться по ещё спящего и тихому городу... Раздумья закончились, когда вчиталась в программу тура, где сразу мечты разбились о фразы "отель недалеко от Венеции", "возможно размещение в пригороде Милана":))

-

Тур в Италию на 2023 год

Так я только сложила цифры в описании тура (база+билеты, цена которых -от..., т.е. минимум+страховка+допы). Лёша прибавил ещё то, что нужно взять с собой на питание, допы, предлагаемые гидом, расходы. Я бы сказала, что он ещё скромно добавил. P.s. а вообще Вы правы, дело в мечте. Когда-то я готова была отдать похожую сумму за Китай с аватаром, за большой тур по Индии и Непалу. Пришлось бы от чего-то отказываться, на чем-то экономить до отпуска, чтобы эту сумму собрать, но я понимала, ради чего. Европа в разряд такой мечты не входит точно:) тем более, когда жива ещё память о том, как похожие путешествия обходились в три раза дешевле, и на свете море красивых и неосмотренных мест.

-

Вы не поверите...

Что вы смеётесь, он, правда, есть:)) добрый и вкусный:)) Он как раз печёт тот самый наш известный "Алладин":) И пингвины у него в друзьях водятся:)) *** Ваши истории про мишек в городе/посёлке впечатляют, конечно. У нас разве что лисы, зайцы да косули забежать могут. Все медведи в соседних башкирских лесах:)

-

Тур в Италию на 2023 год

Дорогая наша Италия... это, пожалуй, единственная европейская страна, в которую мне хочется ещё поехать. Но понимаю, что отдать 200+тысяч за десять экскурсионных дней я-таки даже морально не готова.

-

Вы не поверите...

У нас из медведей разве что Винни-Пух:)))

-

Узбекский калейдоскоп (17 UZ Avia "Узбекистан Гран Туризмо" с 25.10.2022 г.)

День 5. Самарканд. Биби-Ханым. Следующая постройка времен Тимура, на которую мы идём посмотреть, - это мечеть Биби-Ханым. Целиком её, стоя рядом, сфотографировать совсем нереально, потому общий вид - вечером следующего дня, а потом будут лишь детали:) Тимур повелел начать строительство в 1399-ом году, посвятив мечеть своему удачному походу в Индию, из которого победоносно и с богатейшей добычей вернулся накануне, а название она получила в честь старшей жены эмира Сарай-мульк-ханум. Тот поход не был лёгким, но продвигался весьма успешно. Осознание величия совершенного несколько омрачалось тем, что наставшая зима, грозившая закрыть обратный путь через горные перевалы, заставила повернуть назад слишком рано – северные, горные районы Индии остались непокорёнными. Дабы стереть с души неприятный осадочек и запечатлеть сию победу в памяти потомков, решено было создать материальное напоминание о величии эмира-полководца. Проект строительства новой мечети был разработан с небывалым размахом, такого нигде и никогда ещё не строили. Огромное строение, накрытое невероятных размеров двойным куполом, основание которого начиналось на высоте 40 метров от земли. Он был настолько огромен, что его сравнивали с небосводом. Перед мечетью располагался двор с колодцем, по периметру которого галереи-айваны опирались на более, чем 400 колонн. Во время пятничного намаза в этом дворе одновременно могло разместиться до 10 тысяч верующих. С двух сторон двора, перпендикулярных линии основной мечети располагались еще два здания под куполами поменьше. Парадный вход во двор представлял собой огромный портал-пештак, украшенный резьбой и майоликой. Высоченные входные двери были отлиты из сплава семи металлов, включая золото и серебро, и при открывании издавали звук, похожий на звон. Чтобы заложить мечеть в один день выселили с этой территории торговцев, ибо здесь некогда располагались ремесленные ряды самаркандского рынка. К слову, нет ничего более живучего, чем восточный базар. Изгнанный Тимуром, он снова вернулся к стенам мечети и продолжает существовать здесь и по сей день:) В рассчитанный астрологами день и час началось строительство, на котором трудились более 700 рабочих и мастеров со всех концов расширившейся тимуровой империи: из Индии, Азербайджана, Ирана, Хорезма и Золотой Орды. Чтобы усилить контроль и ускорить темпы работ, Тимур назначил надзирать за отдельными участками строительства своих внуков и визирей. Да и сам приезжал на стройку каждый день. Правда, недолго. Всего через несколько месяцев эмир отбыл в очередной поход, на этот раз в Османскую империю султана Баязета. И дальше начинаются легенды:)) Говорят, что наблюдать за строительством осталась старшая жена, та самая Биби-ханым, в честь которой и названа мечеть. И покорила она своей красотой главного зодчего. Но хранила она верность мужу, как настоящая восточная жена. Каждый день приезжала она на стройку, но вовсе не потому, что льстило ей внимание чужого мужчины. Приезжала она поторопить его со строительством, ведь Тимур мог вернуться из похода в любой момент, и к его возвращению мечеть должна быть достроена. Строительство шло своим чередом, довольно быстро для задумки такого размаха. Но когда осталось совсем чуть-чуть до завершения работ, зодчий заартачился и выдвинул условие: он завершит мечеть только в том случае, если женщина позволит в награду себя поцеловать. Биби-ханым долго сопротивлялась, пытаясь уговорами и внушениями вернуть архитектора на путь истинный. Однажды она принесла ему несколько яиц, окрашенных в разные цвета: «Смотри, все они на вид разные, а внутри одинаковы. Так и женщины!» и обещала ему любую из своих самых красивых рабынь. Но зодчий в ответ поставил перед ней два бокала, один из которых наполнил водой, а второй вином, со словами: «Смотри, эти два бокала тоже на вид одинаковы, но если я выпью с одного из них, то не почувствую ничего, а содержимое другого обожжёт меня. Такова и любовь». А тем временем гонцы принесли весть о том, что Тимур, возвращаясь из похода, уже двинулся к Самарканду. Ничего не оставалось бедной женщине, только согласиться на поцелуй. Она дала обещание, зодчий выполнил своё – небывалой красоты мечеть была закончена буквально тогда, когда пыль, поднимаемая конницей Тимура, была уже видна с крепостных стен города. И потребовал он от Биби-ханым выполнить данное её обещание. Что ж ей было делать? И целоваться с чужим мужчиной нельзя, и не сдержать слово тоже… Тогда находчивая жена эмира взяла тонкий шёлковый платочек, и когда зодчий потянулся к ней губами, она быстро прикрыла платком щеку и подставила её для поцелуя. Но так горячи были чувства влюблённого, что обжёг тот поцелуй щёку, осталось на ней красное пятно. То ли оно стало свидетельством, то ли сам Тимур в это время уже въехал в город и увидел всё своими глазами, то ли верные люди донесли, но так или иначе о требовании зодчего и поступке жены он узнал. Пришёл, конечно, в ярость и велел казнить обоих. Зодчего сбросили с минарета его же детища, а вот как удалось избежать смерти Биби-ханым согласно той легенде, я не помню…)) Да и не важно это, потому что на самом деле вся эта легенда – выдумка от начала и до конца. Я, безусловно, люблю сказки, но не настолько же неправдоподобные:)) Начать с того, что старшей жене Тимура, о которой идёт речь в легенде, было на тот момент сильно за пятьдесят, по меркам того времени весьма преклонный возраст, и она вряд ли уже могла столь сильно увлечь несчастного зодчего. Да и красотой, судя по сохранившимся словесным описаниям, она не отличалась даже в молодости. Хотя…о её молодости вообще мало, что известно. Сарай-мульк-ханым вошла в историю, как старшая и любимая жена Амира Тимура, но для неё это был уже второй брак, состоявшийся, когда ей было 29 лет. Она, дочь чингизида, по сути досталась Тимуру в качестве военного трофея: он взял Сарай-мульк-ханым в жёны, убив её первого мужа Хусайна, правителя Мавераннахра ( к слову, всего за несколько лет до того бывшего его другом и союзником. Восток – дело тонкое…). Ни о какой романтике и любви речи конечно же не шло, для Тимура это был чисто политический брак, в результате которого он, породнившись с Чингизидами, получил возможность носить титул «Гураган», зять хана. Но если не любовь, то доверие и уважение Тимура Сарай-мульк-ханым завоевать точно смогла. Даже несмотря на то, что не подарила ему наследника. У них вообще не было детей, но Сарай-мульк-ханум воспитала некоторых детей и внуков Тимура (Шахруха, Халиля, Улугбека). За это в том числе её и звали Биби-ханым (старшая госпожа, или госпожа бабушка). Тимур вообще был склонен отбирать у своих жён и снох собственных детей и вручать им на воспитание чужих, дабы не баловали внуков и не растили изнеженных лентяев. К чужому-то отношение всё-таки строже. Сарай-мульк-ханум руководила женской половиной дворца, присматривала за женами и наложницами эмира, вела хозяйство, подбирала учителей для царевичей. Она единственная, кто мог встречать Тимура из походов (впоследствии такое право получила ещё одна из жён, тоже принцесса из рода чингизидов). И она, пожалуй, единственная, кому ненавязчиво удавалось влиять иногда на мнение Тимура, и у которой он порой спрашивал совета. Именно её вмешательство спасло Халиля и Шад-Мульк, когда разгневанный дед приказал было убить ненужную и неприятную ему жену своенравного внука. До самой своей смерти она покровительствовала девушке, которую все остальные обитатели дворца в лучшем случае – не замечали, в худшем – унижали и оскорбляли. И… парадоксальный факт: именно Шад-Мульк обвинили в отравлении Сарай-мульк-ханым, когда та скоропостижно и неожиданно скончалась. Такой была любимая жена Амира Тимура. Она активно занималась строительством, но вовсе не мечети Тимура. Почти одновременно с ней она начала, испросив разрешения у мужа, собственное строительство – будущий мавзолей для себя в комплексе с медресе. Именно им она и была занята, когда Тимур отлучился в Османский поход. А строительство мечети велось под надзором Мухаммад-Султана, а после, когда он присоединился к деду, визиря, оставшегося в роли правителя Самарканда. Но есть в легенде и доля истины… или ещё одна легенда. Говорят, вернувшись из похода и увидев свою мечеть, Тимур всё-таки пришёл в ярость, и причиной тому стала любимая жена Биби-ханым. А всё потому, что входной портал её медресе, располагавшийся как раз напротив, был выше парадного портала мечети эмира. Работы по строительству и украшению мечети были завершены в 1404 году. Она была величественна и прекрасна, но… то ли огромные размеры не соответствовали заложенному фундаменту, то ли строительство в неподходящих зимних условиях сказалось – мечеть начала разрушаться уже через несколько лет после постройки. К началу 20-го века же она и вовсе лежала практически в руинах. Потому сегодня, глядя на неё, мы снова видим не только великий талант средневековых зодчих, но и вызывающее восхищение мастерство современных реставраторов. А от комплекса, построенного Сарай-мульк-ханум, сохранился лишь небольшой мавзолей под голубым куполом. Он так и стоит напротив Биби-ханым, чуть на возвышении, и от него, к слову, открывается один из лучших видов на парадный портал мечети Тимура. К сожалению, в спешке данного нам короткого свободного времени я не вспомнила про него, пришла к нему только вечером следующего дня, когда совсем уже стемнело. Мавзолей был молчалив и загадочен, в отличие от соседней мечети, где яблоку негде упасть среди туристов, сюда мало, кто заглядывает. Внизу, в подвальном помещении тихо стоят накрытые расшитыми покрывалами каменные саркофаги. Там нашли покой сама Сарай-мульк-ханым, её мать и еще несколько женщин из семьи Тимуридов. Ну, во всяком случае, так полагают учёные, точных сведений нет. Верхняя часть помещения мавзолея отделана красивой резьбой по ганчу, оформлена в светлых тонах, создавая ощущение воздушного кружева. А мечеть в темноте отсюда смотрится несколько мистически, словно парит, опираясь на подушку из окружающей ночи:) В тот же вечер нам дали немного свободного времени, в которое Джамиля посоветовала заглянуть во двор расположенного рядом с мечетью Биби-Ханым ресторанчика и гостевого дома, чтобы увидеть её купол с необычного ракурса. Купол конечно хорошо, но к нему я, наверное, уже немного успела привыкнуть. А вот панно на стене вызвало у меня свежий неподдельный восторг:) Великий Шёлковый путь в одной картине: И идут по нему караванщики - отчаянные, смелые, готовые взглянуть в глаза смерти, не страшащиеся ни суровых песков пустыни, ни жестоких разбойников, идут от Китая, со стороны, где восходит солнце, до Европы, неведомых "Вечерних стран", и лежит на их пути древний Самарканд... Продолжение следует...

- Узбекский калейдоскоп (17 UZ Avia "Узбекистан Гран Туризмо" с 25.10.2022 г.)

-

Узбекский калейдоскоп (17 UZ Avia "Узбекистан Гран Туризмо" с 25.10.2022 г.)

День 5. Самарканд. Мавзолей Гур-Эмир. Итак, мы возвращаемся в азиатскую часть Самарканда и совершаем прыжок во времени, углубляясь ещё на пару веков вглубь истории. Потому что после Регистана, ансамбль которого создавался в 16-17 веках, нам предстоит осмотреть строения времён Тимура (рубеж 14-15 веков). Как я уже говорила, Тимур любил Самарканд. Он сделал его своей столицей, в которую с удовольствием и нетерпением возвращался из своих мирозавоевательных походов, он вкладывал огромное количество сил, средств, умений талантливейших мастеров для того, чтобы превратить его в красивейший город, о котором слава распространялась бы на весь мир, он привозил из захваченных земель лучшие сокровища в его коллекцию. Тимура всю жизнь преследовала тень Чингизхана. С одной стороны, он хотел, чтобы его считали наследником великого предводителя Орды, с другой, он мечтал превзойти его в мыслях и памяти народной. Часто он вопрошал приближенных к нему: «Что тот Чингисхан? Что осталось после него? Лишь разрушенные города? А я – Созидатель!» И он созидал, творил архитектурные чудеса в своих городах, и прежде всего – в Самарканде. Сегодня мало, что сохранилось от архитектуры времен великого Тамерлана. Лишь отдельные фрагменты фундамента от цитадели, в стенах которой некогда располагался Голубой дворец эмира - Куксарай, часть величественной мечети Биби-Ханым, которую мы осмотрим чуть позже, да вот этот увенчанный традиционным голубым куполом мавзолей, ставший местом последнего приюта Амира Тимура. Парадоксально, но факт: при всей любви Тимура к своей столице, он не хотел быть похороненным здесь. Ещё при жизни он начал строить для себя мавзолей в родном Кеше (совр. Шахризабз), дабы упокоиться рядом с отцом и любимым сыном Джихангиром. Но не успел. Отправившись в поход в Китай, он неожиданно скончался в 1405 году, когда у того мавзолея были только возведены стены. Похоронить великого эмира в недостроенной гробнице не могли, потому привезли в Самарканд и похоронили здесь, в мемориальном комплексе, который тоже строился по распоряжению Тимура, но для умершего двумя годами ранее внука Мухаммад-Султана. Так получилось, что вместо любимого сына рядом с эмиром лежит сын того сына, любимый внук. Две несбывшиеся надежды Тимура на то, что империя после него окажется в надёжных руках. А похоронами деда, к слову, занимался ещё один внук Халиль-Султан, царевич, которому не впервой было идти против воли деда. Он был, пожалуй, единственным из семьи, кто сумел безнаказанно поступить по-своему, а не так, как велел Тимур, ибо даже своих детей и внуков, идущих наперекор, эмир наказывал весьма жестоко. Но Халиль был не похож на других, словно из другой семьи, другого теста. Романтичный, благородный, эмоциональный, живущий скорее чувствами, чем разумом, умеющий прощать и миловать своих врагов, он в то же время в своём юном возрасте был прекрасным военачальником и тонким стратегом. Быть может, его полководческие таланты, столь нужные перед важным и долго планируемым походом на Китай, были очень нужны деду, а может, причиной эта непохожесть внука на него самого, что делало его непостижимым, непонятным и… вызывало у сурового эмира трепет и некоторое даже восхищение что ли? Так или иначе, Тимур простил Халиля, когда тот, вопреки воли деда, взял в жёны Шад-Мульк, девушку из бедной семьи низкого сословия. Дед, конечно, не мог одобрить такой брак, тщательно подбирая членам своей семьи супругов, которые могли бы укрепить политические связи, но Халиль был молод, горяч и влюблён. С Шад-Мульк он, к слову, не расстался до конца дней своих. Говорят, она покончила с собой сразу после его смерти, не желая жить без своего Халиля. Халиль-Султан пошёл против последней воли деда не только в части места его захоронения. Он захватил власть вопреки завещанию Тимура, по которому престол получил Мухаммад-Джихангир, несовершеннолетний правнук эмира, сын Мухаммад-Султана. Несколько лет он правил в Самарканде, встав лишь во главе Мавараннахра (другие части империи Тимура остались во власти сыновей и внуков, при жизни эмира назначенных правителями), но особым авторитетом и поддержкой среди знати Халиль не пользовался. Этим и воспользовался его дядя, младший сын Тимура Шахрух, начав войну за престол Амира Тимура. Несколько лет Халиль успешно отражал его притязания, пока в 1409-ом году не потерпел поражения и вынужден был оставить Самарканд. Впоследствии Шахрух и Халиль заключили мирное соглашение, по которому Халиль отказался от притязаний на Самарканд и трон, получив взамен в управление город Рей. Там он и умер спустя пару лет, предположительно, был отравлен. Как выглядел комплекс в начале 15-го века, можно увидеть на макете внутри мавзолея: помимо собственно гробницы эмира и членов его семьи, в него входили медресе и ханака, которые до наших дней не дошли. Входной портал-пештак обрамляет вход во внутренний двор, в конце которого, на противоположной стороне от входа, вход в мавзолей. Здание очень красивое – и внутри, и снаружи. Над ним тоже серьёзно потрудились реставраторы, и результат их работы впечатляет: майолика на фасадах, позолота внутри. В 1996-ом году были воссозданы минареты, рухнувшие в конце 19-го века. Детали хочется рассматривать и рассматривать: К слову, вот такие как бы гофрированные, в складочках купола - это нововведение Тимура, подсмотревшего идею где-то в своих походах по миру: В экспозиции небольшой выставки можно увидеть портрет Тимура, его внешность удалось установить антропологу М.М.Герасимову в результате исследования черепа, а также генеалогическое древо династии Тимуридов. Внутри небольшой зал под куполом, где установлены могильные камни (сами могилы находятся в подземелье, куда ведет неприметная дверь со двора, закрытая для туристов). Могильный камень Тимура – в центре, из нефрита. Он лежит у ног своего духовного наставника Мир Сейида Береке («Все что я достиг в государстве и завоеванные мною сильнейшие страны — все это достигнуто из-за молитвы и благословения шейха Шамсуддина ал-Хаворийа и вся нашедшая удача только от Саида Бараки», - говорил Тимур), а у ног эмира в свою очередь обрел покой его ученый внук Улугбек. Справа от Тимура могила Мухаммад-Султана, а слева сын Тимура Шахрух, тот самый, который в итоге стал наследником и владетелем империи Тамерлана. Он перенёс столицу государства в Герат, там жил и умер, но прах его был всё-таки привезён его дочерью сюда. Чуть дальше ещё один сын Мираншах. Отдельно, на возвышении гробница святого-суфия, шейха Саид Умара, о чём свидетельствует традиционный «шест пира». Кто точно скрывается под этим псевдонимом, установить так и не удалось, считается, что это один и потомков пророка Мухаммеда. Личность Тимура настолько масштабна, что не могла не породить легенд и преданий. Вот и с его гробницей их связано немало. От того, что великого эмира в Самарканде и вовсе нет, а истинная его могила находится где-то там, где настигла его смерть – в степях Казахстана, до проклятия Тимура, заключающемся в том, что любой, кто вскроет его могилу, выпустит на свободу дух войны. Историю о том, что советские ученый открыли гробницу Тамерлана 22 июня 1941 года, знают, наверное, все. Но, говорят, что проклятье Тимура за пару веков до того однажды уже нашло свою жертву. Персидский военачальник Надир-шах в 1740 году, захватив Самарканд, вывез в качестве трофея ту самую нефритовую плиту, что служила могильным камнем Тимуру. Легенда гласит, что в январе 1741 года Надир-шах и его войско остановились на ночлег вблизи города Мерв, окруженного пустыней Каракумы. Ночью Надир-шаху приснился страшный сон. Он будто бы летел в глубокую и темную пропасть, но случайно зацепившись за скалу, повис над бездной. Подняв голову в надежде обнаружить путь к спасению, он увидел над собой тень Тамерлана с поднятой правой рукой. Великий эмир грозил ему своим гневом. Надир-шах проснулся в липком поту от пережитого ужаса и тут же позвал к себе астролога и повелел ему растолковать сон. Выслушав его, престарелый астролог провел ладонью по своей длинной бороде, некоторое помолчал, а потом бесстрашно ответил: «На вашей душе слишком много невинно пролитой крови. Вы жестоки даже со своими приближенными. Кроме всего, вы нарушили вечный покой великого Амира Тимура, совершив святотатство. Его тень будет постоянно преследовать вас». Надир-шах вскипел и хотел было позвать палача, но астролог словно предугадав его мысли, произнес: «Я уже стар и смерти не боюсь. Казнив меня, вы не снимете тяжкое бремя греха со своей души». Эти слова охладили правителя. И он спросил, что делать. Астролог ответил: «Прикажите, о великий Шах, возвратить камень Тимура на свое место. Этим вы снимете тяжкий грех со своей души». Надир-шах послушался, и велел отвезти надгробие обратно в Самарканд. Некоторые сказания говорят, что он сам сопровождал нефрит и, стоя на коленях у могилы Амира Тимура, просил у него прощения. Да не особо помогло. Военная удача отвернулась от Надир-шаха, он проиграл несколько битв одну за другой. Неудачи и «проклятие Тимура», на которые Надир-шах их списывал, сделали его мнительным и подозрительным, заставляя видеть предателей даже в самых преданных некогда друзьях и родственниках, с которыми он безжалостно и жестоко расправлялся. Всё это привело к тому, что на него и в самом деле было совершено несколько покушений, одно из которых увенчалось успехом уже в 1747 году. А нефритовую плиту, говорят, в дороге уронили и раскололи. И до сих пор, если присмотреться, можно увидеть струящуюся по ней трещину. Не могу сказать, правда ли то, не присматривалась. Всё внимание перетягивала на себя отделка мавзолея. Слегка ошалевшие от увиденной роскоши и от историй, с ним связанных, покидаем мавзолей: Прочитала уже дома, что во дворе, за мавзолеем установлен Кукташ – синий камень, служивший подставкой, подиумом, на который устанавливался трон Тимура, а также огромная каменная чаша, из которой, по преданию, пили гранатовый сок воины Тимура, отправляясь в поход, черпая из него силу и неуязвимость. Но мы в ту часть мавзолея почему-то не заглядывали. Отойдя чуть подальше (большое видится на расстоянии), можно увидеть, что в панораму мавзолея попадает ещё один купол более скромного вида, чем над Гур-Эмир. Вон там, слева за деревьями: Это Ак-сарай, усыпальница последних Тимуридов, правивших Самаркандом и Мавераннахром после Улугбека. Но достоверно неизвестно, кто в нём захоронен. Считается, что строительство Аксарая связано с гибелью сына Улугбека Абд аль Латифа. Ставший инициатором убийства своего отца и сам погибший от рук убийц через несколько лет, он, конечно же, не мог бы найти вечный покой рядом с Улугбеком. Поэтому для него предположительно и была построена гробница - Аксарай. Позднее в ней хоронили потомков Абу-Сеида, правнука Тимура, последнего правителя объединенной империи Тимуридов. Со двора Гур-Эмир виден ещё один похожий купол: Это мавзолей Рухабад, одна из первых построек времен правления Амира Тимура, возведенная над могилой ученого-мистика, богослова, распространяющего и проповедующего ислам среди кочевников Туркестана Бурханеддина Сагараджи. Дата постройки здания - 1380 год, сразу после возведения мавзолей стал почитаемым и часто посещаемым паломниками местом. Говорят, даже сам Амир Тимур, проезжая мимо, каждый раз слезал с коня. Рухабад и Гур-Эмир соединила аллея, и вместе они, а заодно и Аксарай некогда представляли единый мемориальный комплекс. Рухабад попадается на пути, если гулять от Университетского проспекта дальше, в сторону Регистана. В рамках групповой экскурсии мы к нему не заглядывали. Мы же движемся в сторону следующего памятника эпохи великого Тимура - мечети Биби-Ханым. Бросив прощальный взгляд на Гур-Эмир, который отражается в автобусном стекле:) Продолжение следует...

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

Не, у нас чудо, не иначе. Неделю ветра нет. Холодно, но тихо и ясно. Солнце светит, небо голубое, красота, чуть стемнело, звезды высылают яркие, много, хоть лопатой собирай, луна яркая, как фонарь, в окошко светит. Практически идеальная зимняя погода, только снега нет. Лежит тонким слоем в сантиметр, и тот вопреки прогнозам выпал неожиданно. Дачники переживают за свой виноград и прочие посадки. Но вот сегодня температура пошла в рост, и начал появляться ветер, пока ещё слабый, но у нас это ж быстро исправляется. Вот и не знаешь, что лучше-то. Может, лучше бы мороз оставался:))

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

-

Узбекский калейдоскоп (17 UZ Avia "Узбекистан Гран Туризмо" с 25.10.2022 г.)

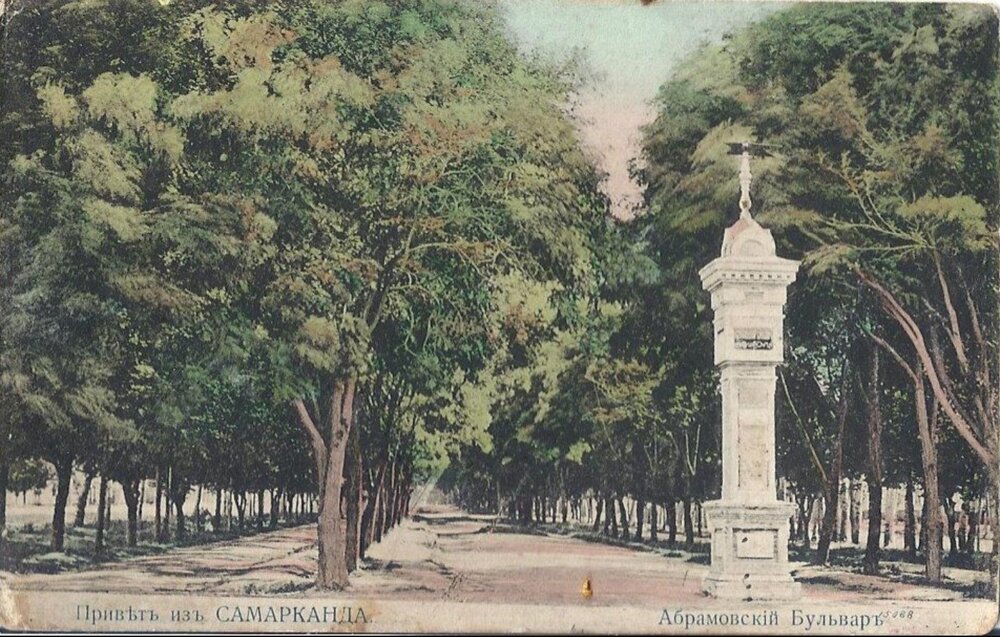

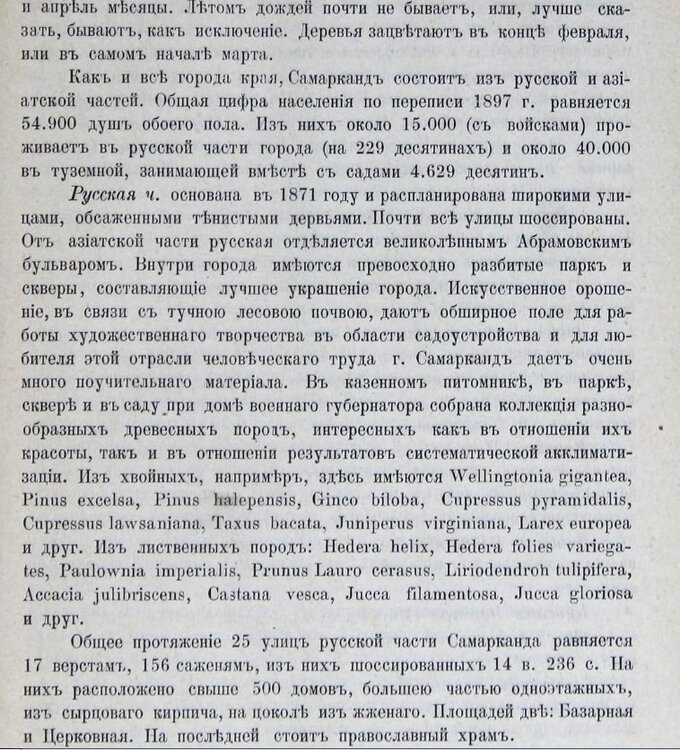

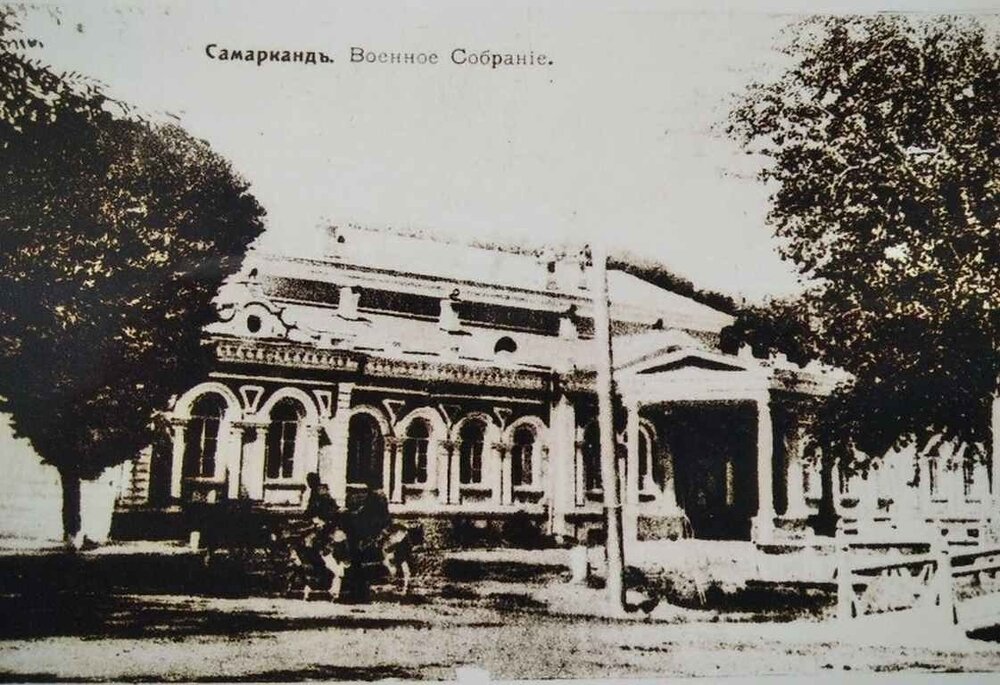

День 5. Самарканд. Разное дорожное. Итак, после осмотра Регистана мы едем в гостиницу и на обед (точнее, судя по времени с фото на телефоне, в обратном порядке: обед-гостиница). Обед прошел в очередном ресторане, больше напоминающем дворец:)) Правда, нам накрыли стол на втором в русском зале с до боли знакомыми интерьерами, скорее напоминающими украинскую хату: с соломенными плетнями, колодцами, бутылями с горилкой. Кормили традиционно вкусно - салатиками, супчиком, мантами. Долго собирались в автобусе по той причине, что особо активные успели во время обеда пробежать по окрестностям и найти поблизости вин.завод, и к назначенному времени выезда начались попытки сбегать за коньяком, вопреки воле гида и недовольству большей части группы. Наконец, поехали. Заселиться нам предстояло в гостиницу "Арба", расположенную в районе, который носит название "Русский Самарканд". Вот о нём немного и речь. Русский Самарканд ещё называют новым Самаркандом в связи с тем, что это по историческим меркам Востока район весьма молодой, его строительство началось после завоевания Самарканда русскими войсками и вхождения города в Русский Туркестан. А произошло это в 1868-ом году. Уже в 1871-ом по инициативе генерал-губернатора Александра Константиновича Абрамов были разбиты первые городские улицы и построены около 100 домов из сырцового кирпича для семейных солдат и офицеров. Строительство началась у стен крепости-цитадели, в которой укрепился и расположился русский гарнизон. От неё же лучами расходились и первые улицы. Сегодня от этой крепости, к сожалению, осталось лишь несколько фрагментов фундаментов, а меж тем почтенный возраст её впечатляет - она построена ещё во времена Тимура. Располагалась на месте нынешней площади Куксарай. Как она выглядела, можно представить, посмотрев на картину Н.Н.Каразина "Вступление русских войск в Самарканд". Художник знал о ней не понаслышке, сам был участником среднеазиатских походов: Поначалу строили, конечно, самое необходимое для жизнеобеспечения гарнизона - казармы, дома для семей военных, а затем уже то, что создало бы комфорт и украсило город. Русский Самарканд строился по заранее утвержденному проекту, с четкой разметкой ровных, широких улиц, с заранее спроектированными ключевыми зданиями, проекты которых часто были заимствованы из петербургской архитектуры, с большими зелёными парками и скверами. Своеобразной границей, отделившей русский Самарканд от азиатского стал просторный Абрамовский бульвар. С одной его стороны остались грандиозные мусульманские памятники эпохи Тимура и Тимуридов, с другой потянулись новые европейские здания, а также православные, католическая и армянская церкви. (В.Верещагин "Главная улица в Самарканде с высоты цитадели ранним утром") Абрамовский бульвар был заложен в 1872-ом году и изначально и задумывался как место прогулки горожан. Здесь в четыре ряда были высажены деревья, между ними выкопаны арыки с водой для полива. В центральной части бульвара была предусмотрена площадка для оркестра, который состоял из военных музыкантов и играл по вечерам, а горожане прогуливались и беседовали под эту музыку. На Абрамовском бульваре располагались и важнейшие административные здания: резиденция генерал-губернатора, канцелярия начальника Самаркандского уезда, военный штаб, мужская и женская гимназия. В самом конце 19-го века было построено здание Русско-китайского банка: Абрамовский бульвар и сегодня является одной из главных магистралей города, и по нему всё также приятно прогуляться, двигаясь в сторону основных достопримечательностей. Деревья, высаженные при Абрамове, выросли и превратились в столетних гигантов, создавая приятную тень в самую жаркую погоду. Сегодня он носит название Университетского, в самом его начале сидит на постаменте бронзовый Тамерлан, а недалеко от его окончания располагалась наша "Арба". Многие из зданий конца 19-начала 20-го века сохранились до наших дней, но, к великому моему сожалению, рассмотреть их времени не было. Я прогулялась немного по тому бульвару вечером, когда что-либо разглядеть можно с великим трудом. Потому предлагаю поверить описанию этого района из путеводителя. 1901-го года между прочим:) автор - И.И.Гейер, вице-губернатор Сырдарьинской области: Подтверждаю: нисколько не преувеличил в описании, эта часть города действительно очень зелёная. В конце бульвара есть малоприметное одноэтажное здание из жёлтого кирпича. Это скромное жилище скромного чиновника по особым поручениям при военном губернаторе Михаила Ивановича Невисского. Ему, биологу по образованию, было поручено озеленение вновь строящегося нового города. Рядом со своим домом он разбил питомник, в котором проводил и дни, и ночи, всё увеличивая его площадь и количество видов растений, в нём выращиваемых. Из этого питомника и выплеснулась зелёная волна на улицы степного, засыпаемого песками города. Можно с уверенностью сказать, что своими прекрасными, огромными парками и тенистыми скверами и улицами Русский Самарканд обязан именно Михаилу Ивановичу. Ну, и несколько фото зданий с Абрамовского бульвара. Резиденция генерал-губернатора включала в себя личные апартаменты, служебные помещения, конюшни. Его окружал большой парк с прудом, в котором плавали белые и чёрные лебеди: Офицерское (военное) собрание, в залах которого ставились спектакли и проводились рождественские балы-маскарады: Русско-китайский банк, который сегодня несколько заслонило здание Университета ( в нём находится ректорат): Вот в таком районе находилась наша гостиница. Внешне построенная в стиле окружающей архитектуры 19-го века, внутри она напоминала восточную шкатулку. Очень уютное место: Впрочем, задержались мы здесь ненадолго, едем дальше, возвращаясь к достопримечательностям азиатской части Самарканда. Продолжение следует...

-

Что можно посмотреть в России

Я в своё время туда и пошла из-за выставочного павильона, туда привозили из Сортавалы работы Кронида Гоголева. Заодно и во дворец заглянула, а вот в стеклянный музей уже не успевала.