Весь контент Нафаня

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

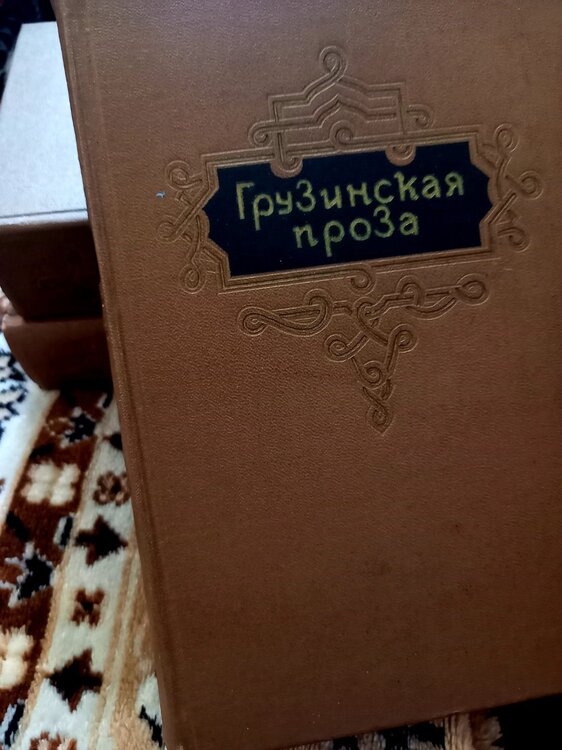

Про физиков и лириков попалось на глаза:) "Поиски истины в области истории и философии протекают в бесконечных поединках между чувством реальности одного и богатой силой воображения другого, – писал Швейцер в автобиографии. – Аргументация от факта никогда не может здесь добиться решительной победы над искусно построенным суждением... Наблюдать без конца эту драму и входить по различным поводам в соприкосновение с людьми, утратившими всякое ощущение реальности, казалось мне довольно угнетающим. Теперь я вдруг очутился в другом мире. Я имел дело с истинами, которые воплощали реальность, и оказался среди людей, которые считали естественным, что надо подтверждать фактами всякое сделанное ими заявление. Я ощущал потребность в таком опыте для своего интеллектуального развития". Цитата из книги Бориса Носика про Альберта Швейцера, написанной для серии "ЖЗЛ" в 1971-ом году. Информация об этой книге была первым интересным для меня фактом, почерпнутом из той самой книги про Лазурный берег, которую я всё никак не могу домучить, чтобы приняться уже за грузинскую прозу. Про Швейцера начала читать параллельно, вот та очень нравится. И написана интересно, и человек уникальный. Его звали Белым доктором из Габона. Родившись в семье пастора-проповедника, он с детства обладал каким-то обостренным чувством сострадания и желанием помочь нуждающимся в помощи, формулируя жизненную позицию примерно так: "Каждый живущий на Земле должен принять на себя часть общей массы бедствий и горестей, предназначенной её населению." При этом он был весьма любознательным юношей с разносторонними интересами, потому установил для себя рубеж - 30 лет. До этого возраста решил жить для себя, посвятив годы молодости самообразованию, после - сделать что-то для других. В 24 года он получил учёную степень доктора философии, в 25 - лиценциата теологии. Кроме этого, он был отличным музыкантом-импровизатором (пианист и органист), великолепно исполнял Баха, прекрасно разбирался в устройстве органа, мог легко отремонтировать сей сложнейший инструмент. В 27 лет он написал первую книгу-исследование творчества Баха на французском языке, которая обеспечила ему авторитет и признание в музыкальном мире, а затем - аналогичную монографию на немецком и в качестве приложения - книгу об устройстве органа. Кроме всего этого, он активно выступал с концертами, преподавал теологию в университете Страсбурга, руководил там же семинарией. К 30-ти годам, таким образом, он был благополучен, успешен в карьере и весьма известен не только в родном Эльзасе, но и за его пределами. Но, следуя своему обещанию, внезапно поступил на медицинский факультет того же университета в Страсбурге, чтобы стать врачом и уехать практиковать в Африку. Его решения не понимал и не принимал никто - ни родные, ни друзья, ни преподаватели, пытались разубедить, отговорить. Кроме разве что будущей жены Елены. Через 8 лет, в 1913 году, завершив образование и защитив диссертацию для получения степени доктора медицины, он уехал в Габон, где на собственные средства основал больницу, которая существует до сих пор. До самой своей смерти в 1965-ом году доктор Швейцер периодически возвращался в Габон, прожив там в общей сложности около 30 лет. Лечил, принимал роды у женщин, построил несколько больниц и деревню для прокажённых. При этом, возвращаясь в Европу, он читал лекции в университетах, издавал книги, давал концерты - ни одну из сфер своих увлечений он так и не оставил. В 1952-ом получил Нобелевскую премию мира, с 1957-го выступал с воззваниями к правительствам стран мира о прекращении ядерных испытаний. Последние годы жизни прожил в Ламбарене, в больничном городке, там же, под окнами своего кабинета нашел вечный покой.

- Сказке быть! Ждём новый 2025 год! 🎄

- Сказке быть! Ждём новый 2025 год! 🎄

-

Праздник - каждый день! Даты, события...

А в 1814-ом году в этот день взятием Парижа закончились Наполеоновские войны. А из дат рождения - в этот день родился Сергей Дягилев. Личность неоднозначная, противоречивая, относится к нему можно по-разному, но его вклад в популяризацию русской культуры и искусства зарубежом все-таки велик и неоспорим.

-

Праздник - каждый день! Даты, события...

Мой друг однажды прислал мне это с комментарием: "Хочу лениться и шалопутничать, как Лев Толстой". Я ответила, что для этого ему надо сначала написать "Войну и мир". Передумал, пошёл на работу:))

-

Праздник - каждый день! Даты, события...

О событиях дня. В этот день в 1847-ом году Лев Николаевич Толстой начал вести дневник и не расставался с ним на протяжении всей жизни. Иногда записи были весьма лаконичными и выглядели, например, так:) Но, конечно, были в нём и подробные записи о событиях дня, мысли, рассуждения. Не зря ведь в составе полного собрания сочинений Толстого дневники занимают добрых 13 томов. "21 июня. 1910 Нам дано одно, но зато неотъемлемое благо любви. Только люби, и всё радость: и небо, и деревня, и люди, и даже сам. А мы ищем блага во всем, только не в любви. А это искание его в богатстве, власти, славе, исключительной любви — все это, мало того, что это не дает блага, но наверное лишает его." Вчерашний день, кстати, тоже был связан с именем писателя. Этого дня 1873-го года Лев Николаевич начал работу над своим романом "Анна Каренина". По воспоминаниям жены писателя и его старшего сына, в тот день Толстой случайно заглянул в томик Пушкина и прочел неоконченный отрывок «Гости съезжались на дачу…». «Вот как надо писать!» — воскликнул Толстой. И в тот же день вечером писатель принес жене рукописный листок со знаменитой фразой: «Все смешалось в доме Облонских». *** В 1970-ом году в этот день впервые на экраны вышел легендарный фильм В.Мотыля "Белое солнце пустыни". Он не только до сих пор любим в народе, но и стал традицией - его смотрят космонавты на Байконуре перед тем, как отправиться на орбиту Земли. Оставил фильм и ещё один своеобразный космический след - имена жён Абдуллы носят кратеры Венеры. Есть, впрочем, и кратер с именем Катя - в честь любимой женщины Сухова. Почему такой чести не удостоились мужские персонажи фильма? Да просто Венера - единственная известная землянам планета солнечной системы, названная женским именем, поэтому все кратеры её носят исключительно женские имена. *** В 1867-ом году в этот день в Вашингтоне состоялось подписание договора о продаже Соединенным Штатам Аляски. Россия получила по нему 7,2 млн. долларов. Общий размер проданной сухопутной территории составил около 1 519 000 км². А ещё этот день оказался удивительно богат на родившихся будущих знаменитых художников - россиянин Василий Тропинин, испанец Франсиско Гойя, голландец Винсент Ван Гог.

-

Весна идет...

Я вот тоже с Вами и Пушкиным солидарна - нет лучшего времени года, чем золотая осень:))

-

Весна идет...

У нас что-то тоже сегодня тучи весь день дождём пугают, даже мелкий пошёл немного, тёплый такой и вкусно пахнущий:)) но я что-то задумалась и так долго круги по парку нарезала, что дождь сменился солнцем, правда, ненадолго:) Даже на теневых участках трава из-под прошлогодней листвы выглядывать начала, на солнечных в клумбах тюльпаны с ирисами листья давно выпустили уже:)

-

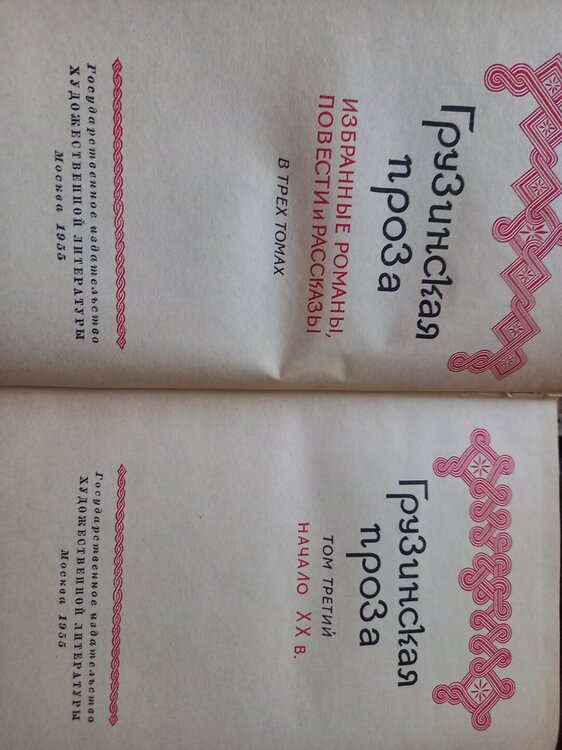

Посиделки за чашкой кофе --- 2

Удивительны же судьбы и путешествия братьев наших-книг. Я вчера схватила, не глядя, видела какую-то дарственную надпись, но в букинисте это ж не редкость. А сегодня папа открыл почитать, слышу: "Ба, да книга-то с Илека! Это ж илекский учитель, на нашей улице чуть дальше жил". Так книга, подаренная соседу моего деда, через долгие годы перекочевала ко мне. И заодно обратила внимание, что она отметила свой 70-летний юбилей:)

-

Дорогами Кавказа. Кисловодский парк, туристической тропой от Малого седла.

Вернувшись к Малому седлу, я сначала подумала было свернуть на ту тропу через лес, по которой пришла от верхней станции канатной дороги, но хочется же разнообразия в прогулках. И вспомнила про туристическую тропу, которой возвращалась в прошлом году. Ножки уже начинали чувствовать пройденные за день километры, но тропа ж та несложная - почти всё время по прямой, один крутой спуск, остальные участки более пологие. Видов Кисловодска с высоты птичьего полёта я уже нафотографировала десятками, Эльбрус окончательно скрылся, потому по большей части я просто шла, убрав фотоаппарат в рюкзак, дышала свежим воздухом, слушала, как шуршит опадающий с веток, подтаявший на ярком солнце снег, потому большим количеством фото уже мучить читателей не буду:) Ракурс, с которого, наконец, становится понятно, почему Седло называют седлом: Налево посмотришь... направо: А прямо - целый город домиков для горных духов построили: Над созданием гротов в этих краях природа потрудилась - их какое-то невероятное количество: Скала Человек встретилась: Дошла до беседки, откуда утром начался мой путь к Большому седлу: Вышла к второму дополнительному терренкуру, но вместо того, чтобы топать по нему зигзагами, прошла напрямую продолжением тропы через лес: Прошла через туевую аллею, вдыхая ароматный воздух: Вышла к Долине роз и тут... что-то мне показалось маловато прогулки:)) Присела на лавочку минут на десять и решила отправиться к гротам, для чего надо было снова добраться до серпантина красного терренкура. Уже на подъеме по нему почувствовала, что можно было бы, наверное, и без гротов обойтись, но отступать - не наш метод:)) Бросив взгляд на Синие камни, свернула на тропинку, бегущую под ними. На ней всегда хорошо - почти безлюдно, воздух фантастический - дышать не надышаться. И к счастью, подъёмов нет, всё время только вниз: В гротах у меня внезапно отказался работать даже фотоаппарат. То ли с солнца в тень - резкий перепад температуры не понравился, то ли банально разрядился аккумулятор. Ну, или просто даже фот прозрачно намекнул, что пора бы уже водички попить, пообедать/поужинать и на отдых, ножки на кровати вытянуть: Финальные столбики терренкура 2-доп я ждала уже с огромным нетерпением, пара километров от них до Нарзанной галереи уже не так страшны, а от неё и до дома чуть, хоть и в горку. Телефонный шагомер показал редкостные 38800. Но ещё большее удивление я пережила, когда зашла в ванную умываться:)) Днём несколько раз я чувствовала, что лицо местами пощипывает, но объясняла это воздействием морозного воздуха - всё-таки как бы не припекало солнышко, а в воздухе было в районе -7. Но глядя на себя в зеркало, я поняла, что банально сгорела на солнце:)) Припекало то и сверху, и от белейшего снега отражаясь - снизу. Физиономия в итоге стала цвета красного советского знамени и горела нещадно. Естественно, никаких средств от/для загара я взять из дома не додумалась, в аптеку топать сил уже не было, потому махнула рукой, приложила в качестве компресса смоченную холодной водой салфетку и намазала несколько раз толстым слоем крема. К счастью, даже первый загар на мою кожу ложится вполне успешно, явные ожоги бывают крайне редко, поэтому через пару часов бросив взгляд в зеркало, я увидела, что краснота осталась только на немного на верхней части скул, где кожа, наверное, самая чувствительная. Остальная физиономия постепенно приняла естественный для загара золотисто-коричневый оттенок. Я с облегчением выдохнула, ибо завтра снова обещали ясную, солнечную погоду, а оказаться предстояло на высоте 2000+... Продолжение следует...

-

Весна идет...

У нас мартовское почти лето - градусов 14, солнце припекает аж, лёд с реки ушёл совсем, снег в густой тени ещё лежит небольшими клочками, но на деревьях уже почки того и гляди листья выпустят, ондатры в старице речной плавают, первые проснувшиеся бабочки пролетают. Ох, рано... 20250329_131755.mp4

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

Ну, типа того. Это корпоративный сувенир от партнёров, они специально серию конструкторов по своим эскизам заказывали. По итогу должен получиться цементный завод:) Мне его на новый год подарили, я торжественно обещала собрать и поставить в офисный шкаф рядом с прошлогодним цементовозом, думали, на работе в новогодне-рабочие дни соберём, но благополучно про него забыли:) поэтому теперь у меня домашнее задание:))

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

Так, может, и в театр хотите в глубине души?:)) А эт вообще не показатель. Чистые "физики" или "лирики" в природе редко встречаются. В моем случае с начальных классов учителям стало понятно, что мышление чисто математическое, аналитическое. Но учить одной математике в школе ж не будут:)) поэтому - спасибо учителям! - меня научили (хотя это было непросто) писать сочинения и привили любовь к истории. И даже на гуманитарном факультете аналитическое мышление мне никак не помешало:)) и до сей поры мне свойственно искать в любом действии логику, я быстрее всех своих офисных коллег разбираюсь в программах и технике, но любить литературу, историю и театр мне это не мешает. Я уж не говорю о том, что вкусы, пристрастия, интересы очень часто меняются с возрастом. Поэтому, возможно, надо просто попробовать то, что не заходило в детстве/юности. Вдруг понравится?:)

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

-

Праздник - каждый день! Даты, события...

Так случилось, что в День театра музыкальный мир отмечает ещё и день рождения Мстислава Ростроповича, поэтому сегодня у меня вместо театра филармония и концерт для виолончели с оркестром. Маэстро Спивакова я ж не могла пропустить:) Ноктюрн П.И.Чайковского, виолончель- Полина Тхач: 20250327_193753.mp4

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

Ну, так не на "Пророка", но в кино-то я вчера сходила, значит, получилось:)) А то про театральную жизнь Набережных Челнов даже я что-то вдохновляющее рассказать могу, а Валерий молчит:)) Мне как-то довелось посмотреть гастрольный спектакль их кукольного театра по "Кроткой" Достоевского. У них там есть истинное сокровище - Егор Митрофанов. У нас на том спектакле половина зала слёзы утирала, первую минуту после окончания тишина стояла абсолютная, настолько оглушающим было это погружение в мир героя и водоворот его чувств. Скажу честно, недавно прочитала повесть, но такой эмоциональной встряски не получила, хотя обычно произведение на меня производит более сильное впечатление, чем постановка. А тут именно актерское мастерство сыграло свою роль. С удовольствием бы посмотрела что-то ещё с его участием.

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

Валерий, вдохновлять надо своим примером, призывы не действуют:) Тоже пришлось лезть в интернет, похоже, по-русски скоро говорить разучимся... До нас сей жанр ещё не дошёл, только классика. Скоро Молодёжный театр откроют, может, там будет что-то подобное, молодёжи свойственны эксперименты и проба новых жанров.

-

А сегодня день рождения у....

Елена, с днем рождения! Здоровья, благополучия и счастья, исполнения каждой мечты, куда бы она не была устремлена, солнечного настроения, радостных событий каждый день!

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

-

Праздник - каждый день! Даты, события...

А в народно-церковном календаре сегодня Никифоров день. Считается, что в этот день просыпаются после долгой зимней спячки мишки: