Весь контент Нафаня

-

Новогоднее настроение нннадо????:)))

У нас вроде и ёлки уже горят, и магазины украшают, но фотографировать всё это на фоне серого асфальта рука не поднимается - снега нет вообще. Да ещё мороз с ветром такой, что руку из кармана не достать:) поэтому вот пару театральных елочек только показать могу:) Чувствую, на следующей неделе у нас будет принудительное украшение ёлки на работе...по приказу от руководства, а то в добровольном никто не хочет заняться, настроения типа нет:)) Хотя мы уже обсуждаем корпоративное меню и потихоньку начинаем подарки паковать для руководства и клиентов. Вон всю пятницу упаковщиком подрабатывала:)) эх, снегу бы нам, и настроение бы наладилось, наверное:)

-

Возвращение в Грузию. Четыре года спустя...

Потому ещё немного картинок из Телави: Отдельно стоящая у стены крепости круглая башенка-площадка предназначалась, вероятно, для установки пушки: Четвёртая стена крепости примыкает к частному сектору и весьма заросла зеленью:) Смотрится очень живописно:) Дорожка, ведущая вдоль неё, бежит по лесенкам то вверх, то вниз. В редкие просветы между деревьями с другой стороны от неё открывается вид на крыши Телави, Алазанскую долину и далёкие горы. Ну, это в хорошую погоду, конечно. Мне досталась не самая лучшая в плане видов, к тому же самое удачное "смотровое окошко" оказалось занято молодой парой, беспокоить их я не стала, отправившись поискать другое место с видом. Всё равно в тот день можно было увидеть лишь наметившийся легким контуром среди облаков и дождевой дымки силуэт гор:) Завершив круг, я снова вышла на площадь перед воротами, узнав её по заросшему покрасневшей по случаю осени зеленью и скульптуре, которая некогда возвышалась здесь и была восстановлена в ходе реставрации 2018-го года: На том моя краткая прогулка по Телави закончилась, основной осмотр города снова остался на потом. Хотя увидела я всё же чуть-чуть того, что не видела в прошлый раз. Авось, вернусь когда-нибудь ещё, да в солнечную погоду. Пока же солнышко светило со стены дома по дороге:) Мы выезжали из города, не забывая посматривать по сторонам в надежде найти кофе и вкусный хачапури, когда я вдруг услышала вопрос, резко вернувший мои мысли из века 18-го в суровую реальность: "Тебе по трансферу не звонили?" Накануне, выходя из машины, я традиционно забыла в ней телефон и вернулась за ним, ибо вовремя вспомнила, что вообще-то жду звонка. - Неет, может, про меня забыли? - Или, как делают все нормальные люди в роуминге, звонят на вотсап, да? - Нуууу... у меня была и такая мысль. - Может, тебе всё же включить вай-фай, и ты посмотришь? - Давай чуть попозже... - я пыталась отложить мысли об отъезде ещё хоть на чуть-чуть, хотя понимала, что это по-детски глупо. - Ты понимаешь, что "попозже" может быть слишком поздно? Конечно, он был прав. Спорить дальше я не стала. Подключившись к интернету, обнаружила пропущенные и сообщение в вотсапе. Дальнейшую историю трансфера я рассказывала: мне предложили выехать в восемь утра. Я, подозревая, что спорить бесполезно, всё же задала вопрос о переносе времени на более позднее. Половину дороги до Цинандали я бухтела по поводу того, что придётся вставать ни свет, ни заря, так ещё и в аэропорту торчать потом часами... Да, я могу быть совершенно невыносимым попутчиком и тем более ценю людей, которые при этом не делают попыток меня придушить:)) Между тем, за окном промелькнула весьма живописная и интересная территория вин.завода "Шуми". Честно говоря, это было единственное воспоминание этого дня, вызывающее сожаление - у меня мелькнула мысль, что можно было бы остановиться и заглянуть, возможно, заменив этой остановкой Цинандали. Очень уж красиво было то, что я увидела мельком. Но мысль пришла в голову слишком поздно - мы уже ехали по аллее, ведущей к поместью Чавчавадзе. Продолжение следует...

-

Возвращение в Грузию. Четыре года спустя...

День 16. Кахетия. Снова неосмотренный Телави:) Продолжаем... Дорога была знакома, но в этот раз мы проехали мимо всех монастырей. Наш путь лежал в Телави, самый крупный город Кахетии и её логистический центр. На самом деле, мне кажется, что Телави недооценён туристами, в том числе и мной. По большей части его рассматривают как отправную точку к достопримечательностям и винодельням, заезжая посмотреть разве что на старый 800-летний платан да ставший легендарный после фильма "Мимино" аэропорт. Вокруг города на самом деле немало интересных достопримечательностей и виноделен/винзаводов, куда добраться можно буквально за 20-30 минут. Но и сам город весьма симпатичный, уютный, с массой красивых домиков с резными балконами, не уступающих старым кварталам Тбилиси. Мне кажется, он даже поинтереснее Сигнахи будет, но я в этом плане, как и большинство приезжающих в Кахетию, всё никак не рассмотрю его подробнее. В прошлый январский приезд особого смысла останавливаться надолго не было - главная достопримечательность Батонисцихе была закрыта на реставрацию. Потому мы остановились лишь у платана. В этот раз у меня были более основательные планы и намерения, но - опять не сложилось... Мы подъехали к воротам Батонисцихе, когда, вероятно, у школьников начиналась вторая смена. Они шумными стайками забегали в ворота крепости. Я было удивилась, куда это они все? Но загадка быстро разрешилась: Отар показал мне школу, что в стенах крепости основал ещё Ираклий II в 18-ом веке. Она успешно продолжает работать до сих пор: Мы тоже вошли в ворота крепости вслед за детьми и деловито спешащим куда-то по своим делам четверолапым другом человека: Крепостные ворота изнутри: Мы подошли ко входу в музей, который... по понедельникам не работал. Отар не поверил, подошёл к его стеклянной двери, но охранник изнутри показал: закрыто! - Ты знала? - Со вчерашнего вечера. Решила режим работы в интернете посмотреть... вовремя:)) Отар, кажется, расстроился за меня больше меня. Я спросила (чтобы оценить, много ли я теряю) интересный ли музей? Ну, чтобы знать, стоит ли возвращаться. Поняла, что стоит, ибо музей впечатлил даже невозмутимого Отара:) Пока он с воодушевлением рассказывал о своём его посещении, рядом с нами остановилась женщина, тоже опечаленная тем, что в музей не попасть. - А вы не знаете, со скольки завтра работает? Мне важно, мы уезжаем отсюда завтра, может, успею сходить? Отар взялся за поиски в интернете, ибо вразумительной таблички с режимом работы у входа не было. Я решила прогуляться по территории крепости. На самом деле дела обстояли хуже, чем я предполагала. Я-то думала, что будет закрыт только сам музей, а на территорию доступ свободный. Но оказалось, что закрыто всё, что нынче относится к музею, не осмотреть даже с внешней стороны: дворец, храмы оказались во внутреннем дворе, вход в который перекрыли воротами, и в выходной день туда было не попасть. Свободный доступ был только на небольшой пятачок двора у входных ворот, да и то по той причине, что через него проходили ученики в школу. Эх, точно придётся возвращаться:) В тот момент мои планы прогуляться по Телави и свернулись окончательно. Раз уж всё равно придётся возвращаться, да и облачность сурово накрыла виды на горы в отдалении, так что посещение смотровых площадок тоже стало бессмысленным, я решила не ходить никуда дальше крепости - ни к храмам, ни к парку "Надиквари". Да и случайный взгляд на часы показал, что время-то уже собирается перевалить на вторую половину дня. Так я попутно поняла, что с количеством мест для посещения я в этот раз явно переборщила: светового дня оставалось часа четыре, а впереди ещё три пункта запланированного маршрута. Если бы планы на Телави полноценно осуществились, чем-то из дальнейшего явно пришлось бы жертвовать. Но вокруг крепости Батонисцихе я всё же решила прогуляться. Сначала прошлась по небольшой открытой территории за крепостными стенами, там были выставлены высеченные на камне изображения - то ли откопанные фрагменты, то ли современное авторское под старину, так и не уяснила для себя. Там за неприступной по понедельникам стеной видны крыши Рождественского храма и царского дворца: Крепостные внешние стены: Вышла на улицу, прошлась вдоль внешнего периметра стены. Батонисцихе - крепость Господина - строение сравнительно молодое, построена она была в 17-ом веке, когда после разрушения города Греми столицу Кахетинского царства перенесли в Телави. Собственно, это был второй случай, когда город обрел столичный статус, первый случился ещё в далёком 11-ом веке, после чего Телави надолго оказался подзабыт и превратился в маленькое и неприметное селение. Крепости почти не пришлось выполнять своё предназначение - попыток взять её штурмом пришлые враги (персы, турки) не предпринимали. А в 1783-ем году Кахетия, согласно Георгиевскому трактату, и вовсе перешла под протекторат Российской империи. Казалось бы, крепостным стенам больше не от кого будет защищать, но - превратности истории - именно в этот период крепости и понадобилась выполнить своё прямое предназначение. В 1812-ом году кахетинцы подняли восстание, и за крепостными стенами Батонисцихе укрылся российский гарнизон, отражая атаки восставших до прихода подкрепления. Тот факт, что стены крепости почти не видели за свою историю нападавших, благотворно отразился на их состоянии - они дошли до наших дней почти в целостном виде: вместе с башнями, воротами и что самое важное - с царским дворцом, ставшим единственным сохранившимся подобным строением (тбилисские дворцы были уничтожены в ходе последнего нападения персов, дворец мегрельский князей Дадиани выстроен гораздо позже, таким образом, лишь по телавскому дворцу можно представить, как жили грузинские цари в 16-17вв): У крепостных стен интересная выставка графических и живописных работ, изображающих старый Телави: Дошла до площадки перед крепостью, на которой возвышается на постаменте конный памятник Ираклию II. Это уникальная фигура в истории Грузии, правитель, чьи деяния были оценены по достоинству ещё при жизни, а не через века через призму истории, как это часто бывает. Его любили в народе за отчаянную храбрость в бою, за благородное стремление объединить разрозненные грузинские княжества под своей могучей рукой и повысить авторитет Грузии на международной арене, за удивительную скромность и аскетизм в быту. Сменив отца на кахетинском престоле, через пару десятков лет он стал царем объединенного государства Картли-Кахети. Живущий при иранском дворе в качестве заложника, как часто было принято в те времена, он успел послужить Надир-шаху, совершив вместе с ним поход на Индию, и проявил там такие чудеса бесстрашия, что слава о юном кахетинском принце достигла даже европейских стран. А несколько лет спустя он вернулся на родину, и воспользовавшись слабостью и внутренним разладом в стране персов, вызванных смертью Надир-шаха, Ираклий выступил уже против них, сумев вернуть из-под иранского владычества Тбилиси. Это в его правление был заключен Георгиевский трактат. И это его, уже 75-летнего, в 1795-го увезли с поля боя силой, подхватив под руки, когда стало ясно, что сражение с персами за Тифлис (Крцанисская битва) проиграно. Царь Ираклий тогда попал в окружение, и внук его, прорвавшись к нему с небольшим отрядом, увёз прославленного деда-правителя из-под носа у врага. Но Ираклий так и не простил себе этого поражения и разорения Тбилиси. Он уехал в Телави, и хотя продолжал оттуда управлять страной, но проигранная битва подорвала его силы и веру в себя. Через три года он скончался в Телави, в том же самом дворце, где и родился 78 лет назад. Вот он, подсмотрела через ограду:) Ираклия похоронили в Мцхете, в соборе Светицховели. Вряд ли тот, кто там побывал, прошёл, не обратив внимания на плиту над его могилой - она весьма заметна. Говорят, что сила народной любви и уважения была столь велика, что от Телави до Мцхеты люди несли своего царя на руках. К слову, Ираклий II стал редким по тем временам правителем Грузии, ни разу не изменившим своей вере. Обычно во времена персидского протектората правители могли взойти на престол лишь обратившись к мусульманству - таково было требование Ирана. Ираклий остался христианином ещё тогда, когда прибыв к Надир-шаху в качестве заложника, отказался от его предложения принять мусульманство, не соблазненный никакими посулами богатств и привилегий, и уж подавно не собирался отказываться от веры, став царём. Он очень многое делал для защиты и распространения христианства: восстанавливал разрушенные церкви и монастыри, строил новые по всей стране, возвращал украденные врагом святыни. В том числе и за это его любили подданные. А я иду дальше, вдоль крепостной стены, бросая взгляды на окрестности...

-

Возвращение в Грузию. Четыре года спустя...

У меня на старом месте есть, в прошлых рассказах. А на новом даже фотографировать не стала, там ещё бардак и хаос царил. Так мы и не поняли, зачем они переехали. Мне кажется, от старого места даже вид интереснее был:)

-

Возвращение в Грузию. Четыре года спустя...

День 16. Кахетия. Гомборский перевал. Итак, мы ехали дальше, а за окнами осенние пейзажи складывались в цветную мозаику, раскрашивая серый фон неба: Промелькнула вскоре за окном возвышающаяся над разноцветным лесом вершина Веронской горы. Сколь я ни пытаюсь что-то рассмотреть у её подножия, так и не получается у меня понять, где располагается старая крепость, хотя по описанию она должна быть немалых размеров: Дорога начала нервно метаться из стороны в сторону крутыми виражами - серпантином поднимаясь вверх, она карабкалась на Гомборский перевал. Знаете, по пути в Кахетию миновать перевал, проехав другой дорогой... можно, но зачем?:) До Сигнахи однозначно путь прямой через Сагареджо, по хорошей прямой трассе, до Телави можно проехать по ней же, а потом чуть свернуть в сторону и также вернуться обратно. Собственно, в первом моём путешествии по Кахетии мы бы могли так и сделать, но Богдан тогда предложил проехать обратно через Гомбори. Предупредил, что дорога извилистая, но красивая и дал мне возможность выбора. Я не раздумывала. О чём тут думать, если предлагают посмотреть на красоту?:) Тогда мне досталась солнечная, почти весенняя погода, перевал пестрел рыжими пятнами прошлогодней травы на склонах, перемежающейся с небольшими белоснежными сугробами, и плавал в лёгкой солнечно-туманной дымке. Не было вокруг высоких заснеженных гор и глубоких скалистых ущелий, которые встают перед глазами, когда слышишь "горный перевал". Высшая точка Гомборского перевала - 1620 метров, не много в сравнении с видимым до того с дороги Кавказским хребтом. Но какое-то неброское очарование его, умиротворение и спокойствие, словно разлитые в воздухе, заворожило, покорило душу и осталось в памяти навсегда. С тех пор я не могу себе представить, как поехать в Кахетию и проехать мимо:) Через полтора года осенью я увидела совсем другую картину - приглушенные краски осени на фоне мрачновато-серых туч, пейзажи, размываемые легкой пеленой накрапывающего дождя, пронизывающий холодный ветер, сдувающий поднимающийся от стаканчика с чаем пар с ароматом чабреца. Осенняя меланхолия и всё то же спокойствие, разлитые в воздухе, снова очаровали, подкрепив первое впечатление. Даже не знаю, в каком наряде перевал приглянулся мне больше - солнечно-зимнем или дождливо-осеннем:) В этот раз проехать мимо перевала шансов не было в принципе - сам маршрут непрозрачно намекал:)) За неделю до того, возвращаясь из Давид-Гареджи, я спросила: - А на Гомборском перевале чай/кофе всё ещё наливают? - Да, конечно, они там даже расширились, дополнительных гамаков навешали. И вот теперь мы подъезжали к перевалу, оба мечтая о чашечке кофе. По дороге же специально на заправке не стали останавливаться, хотелось кофе с видом на Гомборские горы. Но в этот день с кофе и хачапури у нас что-то пошло не так:))) Поравнявшись со знакомым склоном горы, на котором ютился крошечный чайный домик, мы внезапно увидели печальную картину - лишь лёгкие следы его пребывания (выровненная площадка да пара досок) свидетельствовали о том, что он когда-то был. А...э...как?.. где?.. что делать-то? Пока в голове проносились вихрем все вопросы и эмоции, дорога сделала очередной поворот, и мы увидели домик, только что возведённый на новом месте, буквально в паре десятков метров от старого. Мы было вздохнули с облегчением и остановились, но оказалось, рано... Домик возвышался среди хаоса, сопровождающего переезд, но никакого человеческого присутствия в нём не наблюдалось. Отар задал вопрос мужчине, продающему тут же у дороги мёд, он сказал, что вообще ребята работают, но не сегодня. Похоже, понедельник даже у кофе - выходной:) Ну, что ж поделать? Без кофе - так без кофе, но полюбоваться на Гомборские горы его отсутствие не мешает же:) Я бы, конечно, хотела написать, что в этот раз перевал снова предстал передо мной в новом, отличном от прошлых виде, например, в сверкающих на солнце ярких осенних красках, но погода почти полностью повторяла ту, что была в начале ноября 2019-го, разве что потеплее в этот раз. Потому можно было присесть на импровизированную лавочку, что сколотил из поддонов какой-то добрый человек, и забыть, зачем и куда ехали дальше:)) Ну, хотя бы временно, пока не надоест на горно-лесные красоты смотреть... хотя как оно может надоесть?:) Гомборский перевал - это моё место силы. Он успокаивает нервы, заряжает энергией, прогоняет грусть от предстоящей разлуки. Его неброские осенние краски я вижу порой, закрыв глаза, когда вдруг зацепит слух что-то знакомое из музыки дорог, и в приступе ностальгии всплывут дорожные воспоминания. Он манит меня к себе, его зов я слышу за тысячи километров. И верю, что однажды вернусь сюда снова. В конце концов мне здесь кофе задолжали:)) А потом дорога увела дальше, и сомкнувшийся волшебным шатром над ней лес вновь оживил воспоминания четырёхлетней давности - по этой дороге мы ехали к древнему монастырю Дзвели Шуамта, собирая по обочинам опавшие листья, ярким, красочным фейерверком, взлетавшие из-под колес... Продолжение следует...

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

-

Возвращение в Грузию. Четыре года спустя...

Да у меня тоже с первого раза не сложилось, наверное, тоже очень многого ждала:) ну, и страна - не сдобный пряник же, чтобы всем нравиться. Ничего в этом страшного/удивительного нет:)

-

Возвращение в Грузию. Четыре года спустя...

Я ж не говорила, что он не удался:) Я ж наоборот, писала, что, возможно, он мог бы быть насыщеннее на события, но я не пожалела ни об одном прожитом отпускном дне:) У меня приложение на телефоне ваяет неплохие ролики из фото/видео. Может, когда и попробую, но попозже. Пока хочется уже дописать и доразобрать фото, остался-то всего один отпускной день. А потом вот опять ностальгия мучить начнёт, может, и до роликов руки дойдут:) Эх, любовь от необходимости не зависит, она внезапно и нечаянно накатывает же:) У меня тоже не было ни необходимости, ни намерения, когда мне говорили, что первая поездка в Грузию поменяет мои отпускные планы на следующие лет пять, я смеялась, даже не подозревая, насколько говорящие окажутся правы:)) Спасибо огромное, мне очень приятно! 😊

-

Возвращение в Грузию. Четыре года спустя...

Меня всегда удивляет осень в этих местах:) По дороге к Гомборскому перевалу едешь - постоянно яркие пятна жёлтого и красного радуют взгляд, а на перевале (видимо, высота сказывается) оттенки осенних красок становятся вдруг приглушенными, как будто припылёнными или дождевой дымкой прикрытыми. Но всё равно завораживают:)

-

Возвращение в Грузию. Четыре года спустя...

День 16. Кахетия. Ещё немного картинок из крепости Уджарма. Я прошла сначала в нижнюю часть, туда, где, предположительно, находился дворец Вахтанга Горгосала. Взгляд оттуда вверх: и вниз:) Лес вокруг: Нижний ярус под стенами "дворца" - вероятно, хранилище для продуктов: Чуть выше в средней части есть и резервуар для воды, над которым как раз и оборудовали одну из смотровых площадок: Плющ вьётся по древним стенам: Солнце проглядывает иногда сквозь тучи:) Солнечными зайчиками скачет по склонам гор:) Церковь с другой стороны: Вы часто встречали храмы, в которые нужно входить по мосту? В Уджарме есть?:) Остатки башни: Как раз под ними начинается лестница вниз, по которой можно спуститься вдоль крепостной стены до самой реки Иори: Первая из квадратных башен на склоне горы на пути: Вокруг лестницы - заросли хмеля и шиповника. Живописный путь:) Река внизу шумит: Я, как уже писала, вниз не пошла, вернулась, чтобы посмотреть ещё на одну большую, частично сохранившуюся башню: И заглянуть в церковь. Это очень старая каменная церковь, без украшений и изысков. Сейчас внутри современные, принесённые, видимо, посетителями иконы, среди которых встречаются весьма необычные, и атмосфера уединенного места для молитвы... до мурашек: На том решила возвращаться: По другой тропинке: Утопающей в красках осени: Внизу меня встретил всё тот же дяденька-билетер-охранник: "Ну как, понравилось?" Я интенсивно закивала и поблагодарила. "Вооот, я же говорил, у нас интересно! Приезжайте ещё." Не могу не согласиться:) Быть может, ещё когда-нибудь и вернусь, всё равно мимо этого места невозможно проехать по пути в Кахетию. Что бы не заглянуть? Повторно вопрос "Ну, как?" я услышала через пять минут:)) В этот-то раз у меня есть время на рассказы до Гомборского перевала:)) Едем... продолжение следует:)

-

Возвращение в Грузию. Четыре года спустя...

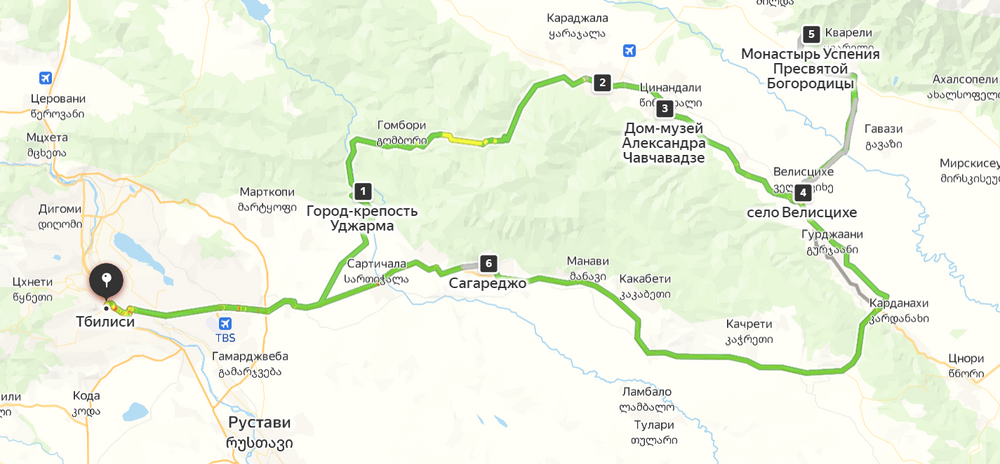

День 16. Кахетия. Крепость Уджарма. Про поездку в Кахетию я думала еще дома, прикидывала маршруты, но в итоге так ничего и не решила, оставив на потом, посмотреть по обстоятельствам. Не могу сказать, что толчком к окончательному решению послужил тот дождь в Батуми, скорее, я просто воспользовалась свободным временем, чтобы насочинять, наконец, и набрать в форме заказа маршрут. Мотиватором послужила разбуженная ностальгия. Оказавшись в Грузии, я сразу вспомнила, как покидала её в прошлый раз. Был пасмурный и слегка дождливый день, завершающий мою солнечную, тёплую и наполненную бурей эмоций поездку, и мне не хотелось провести его, в одиночестве бродя по городу и борясь с тоской при мысли о неизбежном расставании. Я предпочла исследование неизвестных мне мест Кахетии и хорошую компанию. Это был чудесный, интересно-познавательный, красивый день, при воспоминании о котором у меня и сейчас становится тепло на душе. Наверное, подсознательно мне всегда хотелось его если не вернуть, то хотя бы повторить. Потому, выбирая день для поездки, я оставила Кахетию на финал своего путешествия. Пусть же становится традицией:) Поначалу, ещё дома, я пыталась сочинить какой-то очередной безумный маршрут по неизведанному, но в итоге на третьей неделе пребывания в Грузии моя тяга к беготне за новыми впечатлениями, видимо, притупилась. Я просто хотела завершить мои грузинские каникулы красивым днём, который вновь будет вспоминаться с теплотой холодными зимними вечерами и согревать душу до следующей поездки. Я люблю Кахетию и готова с удовольствием вернуться в каждое из посещённых мест. Потому я просто набросала маршрут, предполагающий небольшой круг и невеликие расстояния, большая часть из посещаемых мест была мне при этом знакома. В него вошло немного нового, немного обновлённого старого, немного недосмотренного, немного просто любимых мест, к которым хотелось вернуться. И снова рядом человек, осуществляющий мои грузинско-дорожные мечты. Дежавю... разве, что поезда, уходящего вечером в Ереван, на этот раз в планах не было:) Но и так практика показала, что планы были наполеоновскими, и не слишком-то укладывались в рамки дня. Однако, по порядку. Из Тбилиси в тот день мы выехали не рано – в девять. Просто до первой точки на маршруте было недалеко, а крепость Уджарма нынче превратилась в музей с платным входом с фиксированным режимом работы с десяти утра. На выезде из города я размышляла вслух о том, какой я тормоз:)) Пообещала маме купить коньяк в подарок для её подруги, оставила на последний день, теперь придётся либо сегодня на ночь глядя, либо завтра с раннего утра разыскивать какой-нибудь сетевой магазин в окрестностях геста. Отар, как обычно, решил мою проблему за две секунды: «Смотри, навигатор показывает, что к Уджарме мы приедем без семи минут десять. Т.е. у нас в запасе есть лишних семь минут, в которые мы можем заехать в придорожный маркет, где всяк есть коньяк. Успеешь за 7 минут?»:))) Мы купили коньяк и чай мне и «Боржоми» в дорогу, уложившись в шесть:)) Кофе дружно решили не пить, оставив сиё занятие до перевала. Над Кахетией (дежавю - так дежавю) бродили тучи, накрывая мои перспективы увидеть лучший вид на Алазанскую долину, но мне было традиционно уже всё равно - я заранее знала, что при любой погоде эта поездка принесёт положительные эмоции. Приехали к Уджарме к открытию, но, похоже, желающих посмотреть пустили и раньше времени – когда я купила билет (10 лари) и поднялась по лестнице на территорию крепости, мне навстречу попался мужчина с двумя детьми-подростками, которые уже собирались уходить. Таким образом, осматривать крепость я осталась в уютном одиночестве. Отар со мной не пошёл из принципа, сказав: "Где это видано, чтобы вход в крепость был платным? Ещё бы в монастыри за деньги пускать начали!" Лишь минут сорок спустя я внезапно увидела заходящего в церковь мужчину – кажется, он поднялся снизу, от реки, где виднелись несколько домиков. В Уджарме я была однажды, ещё в первый свой приезд, но тогда крепость стояла заброшенной. Тогда мы с Богданом, возвращаясь из Кахетии через Гомборский перевал, заметили указатель на неё и решили посмотреть, забравшись по крутому склону едва заметной тропой. Я запомнила развалины крепостных стен, в просветы которых виднелись окрашенные закатом в розовый окрестные горы. Они были покрыты сплошь лиственным лесом, по случаю января стоявшим без листьев. И я пыталась представить себе, как же здесь красиво должно быть осенью… С тех пор в крепости провели реставрационные работы. Я, честно говоря, боялась разочароваться, увидев нечто похожее на сильно напоминающую новодел Рабати, но то, как провели работы в Уджарме, мне понравилось. Откопали то, что было засыпано землей и мусором, укрепили в необходимых местах стены и фундаменты, поставили ограждение там, где реально было, оступившись, свернуть себе шею, сделали хорошие смотровые площадки – от крепости открываются красивые виды, но раньше, чтобы их увидеть, приходилось лезть на развалины стен, рискуя опять же что-нибудь себе свернуть. Основную же массу сохранившихся фрагментов стен, башен, церковь оставили в том виде, в котором среди них чувствуется дыхание времени. Бродила я на этой вроде бы небольшой территории час, при этом не стала до конца спускаться по лестнице, ведущей от башни к башне вниз, к самой реке. Прикинула, что времени потрачу немало, а впереди ещё целый список грандиозных планов. Собственно, ещё продававший мне билет мужчина, по совместительству, кажется, сторож, сказал: "Если есть свободное время, у нас тут долго смотреть можно, много есть чего интересного". И оказался прав. Тропинка, пройдя немного вдоль внешней крепостной стены, привела к лестнице, ведущей на внутреннюю территорию крепости. В прошлый раз мы, наоборот, по ней спустились, не обнаружив её сразу: Летописи говорят, что когда-то Уджарма была крупным городом, равным по значению Мцхете. Но следов города не осталось, есть только развалины самой крепости на вершине горы, которую Вахтанг Горгосал использовал в качестве своей резиденции, построив за её стенами дворец, в котором и завершил свой земной путь. Предположительно, вот где-то здесь и был тот дворец, в нижней части верхней крепости: Есть ещё нижняя крепость, к которой тянется крепостная стена, разделяемая несколькими башнями. Вообще на первый взгляд сложно даже представить, где здесь мог расположиться город - крутой горный склон обрывается к берегу реки Иори, за которой вновь возвышаются горы. Но каких только причудливых поселений не знала история, кто его знает?.. Вероятно, и здесь жилые кварталы располагались именно на склоне горы, под верхней крепостью: Считается, что именно Вахтанг Горгасал приказал построить и нижнюю часть той двухэтажной церкви, что существует здесь по сей день, узнав о мученической смерти Раждена, в память о нём. Верхнюю церковь - Джвари (Церковь креста), предположительно, надстроили позже: Но и царь Вахтанг – не самое раннее воспоминание этих стен. Предположительно, здесь на некоторое время останавливалась по пути в Бодбе и святая Нино, возведя здесь второй из трёх крестов. И, вероятно, именно здесь к ней присоединилась Саломея, жена сына царя Мириана Реви, который в то время владел этими землями и крепостью. Её имя вошло в историю благодаря тому, что она записала, сохранив для будущих поколений христиан "Житие Святой Нино". Такова древность этих камней – 2-3 вв, почти две тысячи лет! Мне сложно представить такой возраст:) А вот более поздняя история крепости покрыта мраком, ничего толком о ней неизвестно. У неё были периоды взлётов и упадка, она переходила из рук в руки и последние века, вероятно, была собственностью кахетинских царей. Какие-то постройки (в том числе, скорее всего нижние квадратные башни) возводились заново или надстраивали/перестраивали старые, но подробностей история не сохранила. Сегодня Уджарма - это весьма живописные развалины, где древние камни поросли в просветах травой и полевыми цветами, где стоит потрясающая, ничем не нарушаемая тишина, и где при взгляде на окрестности перехватывает дыхание и слегка начинает кружиться голова от окружающих убегающих цепочками к горизонту гор Гомбори, укрытых жёлтыми осенними лесами. В общем, для любителей созерцания и лазания по развалинам - место силы:)

-

Возвращение в Грузию. Четыре года спустя...

Здесь должен бы был начаться рассказ о поездке в Кахетию, но в моей голове звучит Моцарт (ибо я пришла с филармонического концерта), а мой сосед слушает во всю громкость какую-то неудобоваримую попсу, сбивая мои мысли в диссонанс. Поэтому я решила, что пусть и здесь будет сегодня музыка. В память о невероятном грузинском трио в советском кинематографе - Резо Габриадзе, Георгии Данелия и Гии Канчели, подаривших нам несколько чудесных фильмов, которые я с удовольствием пересматриваю до сих пор в который уже раз. Однажды скрипач Гидон Кремер попросил Г.Канчели написать произведение для симфонического оркестра по мотивам музыки из фильмов "Кин-дза-дза" и "Слёзы капали". Композитор выполнил просьбу и вот результат в исполнении оркестра под управлением В.Спивакова. Поскольку впервые произведение исполнили в Германии, оно получило название "Айне кляйне Данелиада" - "Маленькая Данелиада": А пока слушаете, перескажу немного воспоминания его друга Гии Данелия. Я уже писала не раз, что у него есть чудесная книга воспоминаний "Кошмар на цыпочках", которую очень советую прочитать - она тёплая, уютная, поднимающая настроение, повествующая о кино, о жизни и о любви к ней, о друзьях, о родных и близких. Это книга, в которую хочется завернуться, как в тёплый плед, прижать её к сердцу и не отпускать:) О работе над музыкой для "Кин-дза-дза" Данелия вспоминал со смесью юмора и раскаяния - слушая концерты Гии Канчели для симфонического оркестра, вызывающие слёзы, понимая, что его друг гениален, он тем не менее заставлял его написать простейшее, примитивнейшее произведение из двух нот, которое соответствовало бы вкусам жителей планеты "Кин-дза-дза". Сердце обливалось кровью, но он заставлял композитора переписывать музыку, всё упрощая и упрощая. Мысленно прося у него прощения и обещая себе, что больше не будет так над ним измываться. Но потом пришла мысль снять анимационную версию "Кин-дза-дза", ставшую последней работой Г.Данелия. Дальше цитата: "Сейчас я опять принялся за эту “Кин-дза-дзу”. Хочу сделать анимационный фильм. Музыку в основном используем ту, что была в игровом фильме, но Гия Канчели с Игорем Назаруком пишут и новые номера. Гия сейчас живет в Бельгии. Время от времени он звонит из Антверпена, говорит: “Послушай”. И играет на рояле. Я делаю замечания. Объясняю, что кусочек, который идет после: “та-та-та-та” (пытаюсь спеть это “та-та-та”), надо убрать. И прямо перейти на: “ти-ти-ти”. (Опять пытаюсь спеть.) — В каком такте? — спрашивает Канчели. — Не помню. Но сразу, как “та-та-та” кончается, надо перейти на “ти-ти-ти”. Он играет. — Так? — Да нет! Я же говорю: после “та-та-та”! Пою. — Хорошо. Кажется, понял, что ты хочешь. Я перезвоню. Через полчаса звонит. Играет. — Так? — Да нет! Ты не то выкинул. После “та-та-та” надо выкинуть “ля-ля-ля”, а не после “ти-ти-ти”! — Что значит “ля-ля-ля” и “ти-ти-ти”?!— орет Гия. — Тебе сто лет! Выучи ноты наконец! Их всего семь! Нет, когда он рядом, с ним легче работать." И ещё одно - "Жёлтые листья" для "Мимино" (в преддверии осенних кахетинских пейзажей, которые обещаю - на днях будут:)

-

Оформление визы Италии в Альмавив

Они думают, что кроме Италии, смотреть в этом мире не на что:))

-

Возвращение в Грузию. Четыре года спустя...

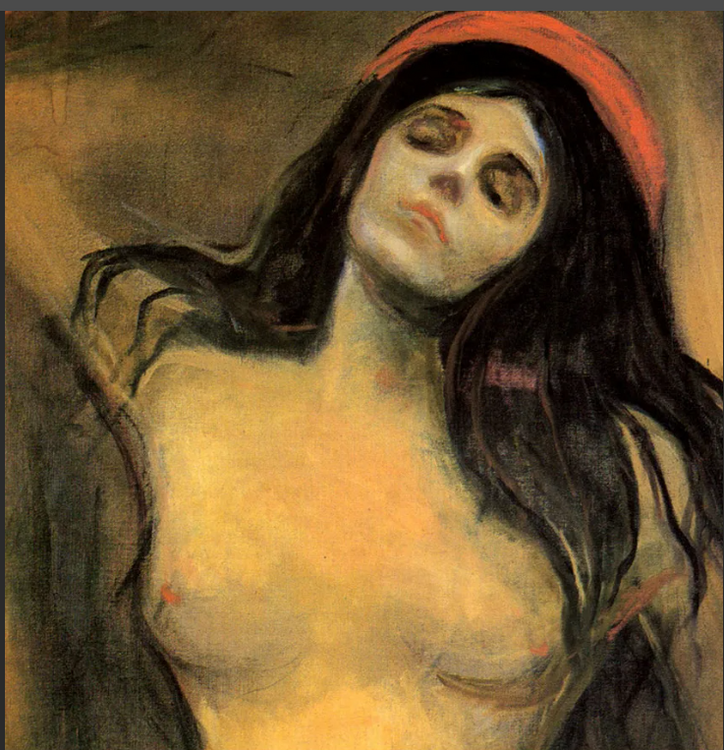

День 15. Прогулки по Тбилиси. Всего по чуть-чуть:) Итак, я потихоньку топаю дальше по Тбилиси уже просто куда глаза глядят:) Вместо очевидного пути с Сухого моста через парк Деда-Эна, я решила походить кругами. Для начала вышла на улицу Атонели. Мой взгляд заметался слева направо, но в первую очередь таки увёл меня к очередным атлантам. Я так до конца и не уяснила для себя, в этом ли здании некогда располагался "Гранд-Отель" или всё-таки в соседнем, с более скромными входами, но большем по размеру. Скорее, всё-таки в соседнем, а этот, по адресу Атонели 27, был особняком одного из первых нефтяных магнатов, уловивших перспективность нефтяного бизнеса в Баку, О.Мирзоева. Но атланты и сами по себе без предыстории не могут оставить равнодушной:) А "Гранд-Отель" известен скорее не своей красотой и гостеприимством, славу ему принесла разыгравшаяся в его стенах трагедия. В одном из его номеров на втором этаже была застрелена своим любовником в порыве ревности Дагни Юлль, норвежская писательница и пианистка. Впрочем, при жизни её литературные и исполнительские таланты признания не получили. Известна она была скорее как муза, вдохновляющая писателей, художников и музыкантов своего времени. Она кружила головы мужчинам, заставляя их творить. Её мужем стал польский писатель Станислав Пшебишевский, её близкими друзьями были Генри Ибсен и Август Стриндберг. Но самым известным, пожалуй, её поклонником был Эдвард Мунк. Она была его музой и натурщицей. Это в ней он увидел свою "Мадонну": И её же изображал на нескольких вариантах "Ревности" и словно накликал тем самым беду. В 1901-ом году в семье Дагни и Станислава росли двое детей, но отношения с мужем не слишком ладились - любовь сошла на нет, исчезла. И будто заполняя пустое место в её сердце, появился в жизни другой мужчина - сын богатого нефтяного магната Владислав Эмерик. Он ухаживал за Дагни, но подружился при этом и со Станиславом, и когда собрался ехать по делам на Кавказ, пригласил супругов поехать вместе с ним в Тифлис. Они согласились, но в последний момент Станислав отказался от поездки, и Дагни Юлль приехала в Грузию лишь с шестилетним сыном и в сопровождении Эмерика. Новые знакомства, приёмы, визиты... её закрутила местная светская жизнь. Как и везде, где она появлялась, она вызывала восхищение женщин и алчно-жаждущие взгляды мужчин. За ней тянулся шлейф поклонников, не проходило и дня, чтобы в номер "Гранд-Отеля" не приносили корзины цветов. Всё это не могло радовать Эмерика, который чувствовал, как его любовь ускользает от него призрачной тенью. 5 июня 1901 года между ним и Дагни случился скандал, закончившийся выстрелом, который прервал жизнь Дагни Юлль. Эмерик застрелил её прямо на глазах у маленького сына, а ещё через несколько часов застрелился сам. Её похоронили на Кукийском кладбище 8 июня - в день, когда ей должно было исполниться 34 года. А напротив, через улицу Хиди, стоит небольшое и скромное на вид здание ещё одной бывшей гостиницы "Лондон". Несмотря на скромный фасад и размеры, это была одна из самых фешенебельных и роскошных гостиниц Тифлиса начала 20-го века, спорящая и с "Гранд-Отелем", и с "Ветцелем". Здание было оснащено электричеством, в нём располагались казино, библиотека и превосходный ресторан, в котором любил отобедать Илья Чавчавадзе, номера был оформлены шикарно, как в лучших домах Лондона:) В номерах отеля останавливались в разное время П.И.Чайковский, М.Горький, Д.Мережковский и обладатель Нобелевской премии норвежский писатель Кнут Гамсун. Унесу фото здания из своей старой записи, где я однажды о неё уже писала: В здании и сейчас довольно большой сувенирный магазин, в который я заглянула в поисках (всё же ещё не теряя надежду) минанкари. Чуть было даже не купила, но окончательно душа всё же не легла... не почувствовала, что вот прям моё:) Зато, когда вышла из здания, что-то повело меня в другую сторону - в поисках перехода что ли. И внезапно, проходя мимо, я увидела открытую дверь парадной, в которую что-то заносили. Я тоже заглянула, чтобы посмотреть на отреставрированные росписи бывшей гостиницы. Дальше тамбура, правда, не попала, прощёлкала момент, когда внутренняя дверь открывалась, но и тут повосхищаться мне хватило:) Сквозь стекло двери я дальше заглянула, но фото из-за бликов не получились, конечно:) Обе гостиницы окнами смотрели на огромный Александровский сад, протянувшийся от Атонели до проспекта Руставели. Сейчас это пара прекрасных, утопающих в зелени парков, разделённых улицей Резо Табукашвили. Один носит название 9 апреля в память о трагических событиях 1989 года, а второй - имя поэта Георгия Леонидзе. Это одно из моих любимых мест Тбилиси, оказываясь рядом с которым я не могу отказать себе в удовольствии посидеть немного на скамейке в тени деревьев:) Потому и сейчас, намотав уже немало километров, я ж, конечно, не могла пройти мимо. Пройдя вдоль парка по улице Г.Чантурия, зацепив взглядом очередную чудесную вывеску, коих немало на отреставрированных улицах, вышла к Руставели и зашла в парк со стороны проспекта: Потрясающий парк, где немалое количество памятников и скульптур буквально утопают в зелени. Вот писатель Эгнате Ниношвили тому пример:) Прошла знакомыми дорожками, не особо задерживаясь - я ведь здесь бывала много раз, и фото буквального каждого уголка этого парка у меня есть. Просто в поисках свободной лавочки зацепила несколько кадров. Вот Елена Ахвледиани пишет виды старого Тбилиси, а возле неё шумно носятся школьники, которых привели на экскурсию в художественную галерею: Наблюдает за гуляющими живописец и театральный художник Давид Какабадзе: Цветы в клумбах радуют взгляды, фонтаны шумят...красота же:) Я нашла свободную лавочку именно там, где больше всего хотелось:) Вот у вас есть любимый памятник в Тбилиси? Мой (ну, если не считать Шота Руставели, мимо которого мимо не пройти - красавец же мужчина!) расположен как раз в этом парке - вот он, гениальному иллюстратору "Витязя в тигровой шкуре" и потрясающему художнику-акварелисту Михаю Зичи: Отдохнув возле него, я отправилась гулять дальше, прежде всего посмотреть на небольшой квартал в районе Атонели-Пурцеладзе, где в прошлый мой приезд 4 года назад вовсю шли ремонтные работы. Прогулялась немного, попала на какую-то небольшую ярмарку: Наткнулась на старый трамвайный вагончик: Вышла к площади Орбелиани: Чтобы снова попытаться заглянуть в музей книги, но он снова был закрыт, ибо (видимо) снова была суббота:) Симпатичный фасад по дороге: Посидела на лавочке ещё у этих не открывшихся мне дверей, прислушиваясь к шороху осенних листьев - их в Тбилиси в те дни было ещё немного:) Снова вышла на Руставели, подумала было зайти, наконец, в исторический музей, но сразу оставила эту мысль, когда меня едва не сбили с ног школьники разных возрастов, коих у дверей музея выстраивали в очередь на вход сопровождающие взрослые. У меня от этого многоголосого гама и на улице-то заложило уши, заходить в музей я не рискнула:)) Ну, это отговорка, конечно, просто на улице стояла такая чудесная солнечная погода, что не хотелось прятаться в стены здания. Потому я ещё немного прогулялась про проспекту Руставели, у парламента вновь наткнулась на ярмарку изделий ручной работы, потолкалась там немного, а потом нырнула в метро, чтобы доехать до Авлабари - пешком идти что-то уже ноги возмущаться начали, да и время поджимало. Собственно, на том мои прогулки практически закончились. Я бросила в гостинице вещи, немного зарядила телефон и отправилась к знакомым и уже ставшим почти родными тётушкам пообедать. Потом направилась к театру через Метехи - как же пройти мимо?:) В сто тридцать третий раз фото окрестностей, знакомые, наверное, всем, даже тем, кто не был в Тбилиси:) Романтика кругом - тут кто-то готовится сделать девушке предложение руки и сердца: А кто-то взмыл вверх над городом и суетой на воздушном шаре: Заглянула на Шардени к Тамаде: Традиционно посидела на лавочке во дворе в Сиони: И освещаемыми уже лишь светом фонарей улицами отправилась к театру: Очередное творение Гоши на строительном заборе встретилось:) Вот уже и башня Резо: Посмотрела на самые маленькие часы Тбилиси, подпрыгнула, чтобы узнать, сколько весила Земля до меня (знаете, да, что под весом Земли есть надпись, предлагающая это сделать?:) ) и подошла ко входу в театр. У меня был бумажный купленный в кассе билет, по которому меня пропустили быстро. А вот с электронными возникла проблема: что-то не срабатывал сканер кода. В конечном итоге добрейшая женщина, проверяющая билеты, отложила его вовсе и пропускала всех, лишь мимоходом взглянув на экраны телефонов или распечатки. - Сколько вас? четверо? хорошо, проходите, пожалуйста. - Подождите, давайте мы Вам хотя бы остальные билеты покажем! - Да что Вы, я Вам верю!.. Чудесный театр:) Прямо со входа:) Как же жаль, что его создателя больше нет. Но в его стенах, кажется, всё еще живёт его дыхание, тепло его рук, его мысли. Там в коридоре в ожидании спектакля ты присаживаешься на табуретку, декорированную руками Мастера, смотрят на тебя его исполненные мудрости и доброты глаза с афиши мультфильма "Знаешь, мама, где я был?" и куклы, чудится, говорят его голосом... И спектакль, конечно, очаровательный, исполненный тонкого юмора, наполненный трогательной печалью и светлой грустью. В этот раз я смотрела "Рамону" - повествование о двух влюблённых паровозах, а на самом деле - историю о добре, сострадании и самопожертвовании. "Никогда не отказывай в помощи тому, для кого ты - последняя надежда." И какая всё же потрясающая работа с куклами! Не перестаю удивляться и восхищаться, словно живые, каждое мелкое движение, каждый вздох продуманы и сыграны. Такого ювелирного, можно сказать, взаимодействия актера и куклы я не видела больше нигде и никогда. До дома шла неторопливо, ибо, как всегда, после посещения этого театра выходишь с сердцем, наполненным чувствами, которые жалко расплескать. К тому же накатило осознание того, что моё общение с Тбилиси заканчивается, и от этого грустно, ибо не хочется расставаться, и столько всего ещё не успела посмотреть, попробовать, купить, почувствовать, сделать... Но что ж? Рано грустить:) Завтра будет ещё один чудесный день. Дежавю... я снова прощаюсь с Грузией, проводя день перед отъездом в Кахетии. Наверное, мне хочется, чтобы это стало красивой традицией:) Продолжение следует...

-

Оформление визы Италии в Альмавив

Поздравляю:) на какой срок?

-

Возвращение в Грузию. Четыре года спустя...

День 15. Прогулки по Тбилиси. К блошиному рынку у Сухого моста. На самом деле красивый отреставрированный проспект меня в какой-то момент всё-таки утомил. И я прежде, чем пойти по пешеходной части Агмашенебели, свернула в боковую улицу и прошлась немного сначала по Киевской а потом по Цинамдзгвришвили. Это не прилизанный, не приукрашенный старый район, расписанный граффити, иные из которых как произведения искусства, хранящий массу всего интересного. Я собиралась потеряться на этих улицах, но увы... время перевалило на вторую половину дня, мне нужно было купить сувениры, поесть, заскочить домой и не опоздать при этом в театр. Но эти улицы прочно осели в моей памяти, поэтому если будет возможность, я пройдусь по ним обязательно. Пока же несколько телефонных кадров: где-то в этом дворе, судя по карте, должна была бы быть та самая знаменитая клетчатая лестница: Просто заглянула в приоткрытую входную дверь и застыла при виде этой восхитительной метлахской плитки: Не менее восхитительные двери: Декор на фасадах: Пока же, чтобы успеть что-то из запланированного, я вернулась на Агмашенебели, прошлась по нему до конца, и по Саарбрюкенскому мосту вышла к Сухому и блошиному рынку. Я решила, что раз уж всё равно мне нужно присмотреть что-нибудь в подарок подружке, лучше уж пройти по нему, а не разыскивать в последние минуты перед отъездом какой-нибудь сувенирный магазин:) На рынке у Сухого моста можно найти что угодно... у меня фантазии не хватит сказать, чего там нет: антиквариат, банальные сувениры-магниты/тарелки/брелоки, сувениры ручной работы - глаза разбегаются. Как ни странно, туристы по большей части ходят туда как в музей, а вот местные коллекционеры и ценители старины находят себе что-то по душе. При мне женщина целенаправленно пришла купить старинную дверную ручку:) Я искала минанкари, но ничего прям очень приглянувшегося так и не нашла. Бабушка, продающая украшения, сделанные в мастерской дочери, дала мне визитку магазина на Антонели, но сходить я туда уже так и не успела. Так что купила лишь пару ручной работы сувениров и на том успокоилась, но зато нагулялась и насмотрелась на всякие диковины:) Посуда разного возраста и столовое серебро: Олимпийские мишки!:) Таблички с названиями улиц улыбнули:) Тут я зависла: Чудо-самогонные аппараты: Не поверите, блюдо с салфеткой, Кузнецов, о котором я не так давно писала в теме про поездку в Тверь: Всякая всячина: Авторская керамика: Старые пластинки: Я же споткнулась о столик, за которым женщина расписывала разделочные доски симпатичными картинками на тему грузинских застолий. Не удержалась, купила и себе, и подруге в качестве сувенира. Пока бродила по рынку, незаметно прошло ещё больше часа. Иду дальше, потихоньку продвигаясь в сторону Авлабари. Продолжение следует...

-

Возвращение в Грузию. Четыре года спустя...

У меня есть дурацкая черта характера - я сначала просто гуляю, нафоткав кучу кадров, а когда дома начинаю их разбирать, я не могу просто сложить фоточки в папочку. Меня начинает раздирать любопытство, и я начинаю искать, что это за такой красивый дом был, сад, парк и прочее:) Заодно узнаю про кучу всего интересного незамеченного, начинаю жалеть и так постепенно зарождается желание вернуться. Нет, чтобы прежде, чем идти, местность заранее изучать, чтобы знать, куда идти... но это не мой метод:))

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

-

Возвращение в Грузию. Четыре года спустя...

О, интересно будет почитать. Китай когда-то был в мечтах, но останавливал длинный перелёт:) а потом, когда я почти дозрела до него, и вовсе закрыли его на несколько лет.

-

Возвращение в Грузию. Четыре года спустя...

Ещё несколько кадров по дороге к следующему интересному дому: Красивые цветы на фасаде: И живое дерево на крыше:) Ещё один вызывающий восторг фасад с атлантами – это дом рыбопромышленника Абазова, построенный в 1904-ом году (Агмашенебели, д.93). Вот это дом, в который я очень хотела бы заглянуть. Внутри – отреставрированная парадная, которую был приглашен расписывать театральный художник Бено – Бенедикт Телингатер. Это тот самый художник, что несколько лет спустя расписал парадную дома Силуановых сценами-аллегориями разных частей света и континентов. В общем, он практически повторил сделанное раньше здесь, в доме Абазова. Видимо, хозяева торопили Телингатера, потому для росписи второго этажа в помощь себе он пригласил другого художника – Де-Марцо. Но самое удивительное, что в этом доме сохранились и старинная мебель, и предметы интерьера – камины, двери, шкафы-гардеробные. Но я во время прогулки всего этого, конечно, не знала, потому лишь полюбовалась фасадом. Но теперь у меня появилась мечта. Вроде бы в доме сдаются для туристов апартаменты, вот где я бы точно остановилась с огромным удовольствием и интересом. Дальше по дороге: И ещё один уникальный дом, в парадную которого стоило заглянуть, кабы знать. Он находится уже в пешеходной части проспекта Агмашенебели, соответственно, я увидела его уже под конец прогулки, когда эмоции и интерес несколько подустали. Иначе я бы, наверное, использовала пойманный напротив него вай-фай с большей пользой – чтобы узнать информацию о нём и, быть может, это сподвигло бы меня туда заглянуть. Но увы – как и очень многое в этом районе, парадная дома 36 от меня ускользнула, оставшись хотелкой на будущее. Этот удивительный с модерновым фасадом дом построил Эраст Чавчанидзе, человек сложной судьбы. Это тоже драматичная история взлётов и падений. Мальчик из небогатой семьи западных грузин, из маленького городка Хони был привезён в Тифлис отцом на заработки. Он усердно и старательно трудился – то в пекарне, то уборщиком улиц, пока не приметил прилежного и смышленого паренька немец из галантерейной лавки да не забрал к себе в ученики. Мальчик быстро схватывал всё налету, за несколько месяцев выучив в совершенстве немецкий язык. Впечатленный его способностями купец оплатил парню обучение в Дрездене. Получив хорошее образование и набравшись европейского опыта, Эраст по возвращению в Тифлис открыл собственное дело – торговлю мануфактурой, разместив лавку в Манташевских рядах. Дела быстро пошли в гору, и купец смог воплотить в жизнь мечту о большом красивом доме для своей семьи. В 32 года Эраст женился на юной восемнадцатилетней дочери богатого купца Топадзе. Поначалу это был скорее брак по расчету, но потом пришла любовь, росли в семье два прекрасных сына – Михаил и Константин. А потом в дом пришло горе – свирепствовавшая в городе испанка унесли жизни жены Эраста и его новорожденной дочери. Это был тяжёлый удар. Чавчанидзе больше никогда не женился, с головой уйдя в работу. Воспитание мальчиков взяла на себя бабушка по матери, дав им превосходное образование. Они свободно говорили на нескольких языках, играли на музыкальных инструментах, прекрасно разбирались в литературе. Даже удачливому купцу сложно вывести огромную сумму денег из оборота, поэтому на постройку дома Эраст Чавчанидзе взял кредит, который продолжал выплачивать вплоть до 1927-го года. И вместе с последним взносом он лишился дома: буквально через три дня его изъяли в пользу молодого советского государства под предлогом, что Чавчанидзе не в состоянии больше его содержать. Ну, вот до того был в состоянии, параллельно кредит выплачивая, а тут вдруг состояние закончилось… Эрасту выделили одну комнату в доме, где он и дожил до конца дней своих, взирая на то, чем когда-то владел. Сыновья вспоминали, что отец обладал суровым нравом, но при этом был невероятно честным и справедливым. Несложно представить, каково ему было смириться с произошедшим. Наверное, до конца он так и не смирился, переживания раньше времени свели в могилу – он не дожил и до 60 лет. А дом стоит. И в нём до сих пор живут потомки Эраста – внучка Тамара (старший сын Эраста Михаил, её отец, всю жизнь прожил в Тбилиси, в отцовской комнате, был очень известным в городе врачом-педиатром) и её дети. Им удалось выкупить ещё несколько комнат, соседних с той, в которой доживал свой век Эраст Чавчанидзе. Фасад и оформленную росписями парадную дома отреставрировали в ходе общих работ по реставрации проспекта Агмашенебели. В том числе вернули и орла на крышу, которого, видимо, как напоминающего символ Российской империи, сослали в советские времена на чердак и благополучно забыли. Реставраторы с удивлением обнаружили его, покрытого слоями вековой пыли, но в целом сохранившегося. Кто создал этот дом, к сожалению, неизвестно, внутренним оформлением, предположительно, занимался флорентийский художник. Семья Эраста Чавчанидзе проживала лишь в части помещений, остальная часть сдавалась – дом был доходным. А внизу располагалась винная лавка – это стало известно благодаря находке реставраторов: под тремя слоями краски на фасаде они обнаружили вывеску «Люксембургский анфант». Слово «анфант» означало «дочернее предприятие, филиал», а название Люксембург получил в ранние годы советской власти Катариненфельд, немецкая колония, нынешний Болниси. Таким образом, в лавке в 1920-ые годы продавали производимое выходцами из Швабии вино. Дом Эраста Чавчанидзе - это уже пешеходная часть проспекта. Там сейчас большое количество отелей и ресторанов - этакий местный Арбат. Еще несколько кадров оттуда: Продолжение прогулки по Тбилиси - следует...

-

Возвращение в Грузию. Четыре года спустя...

День 15. Прогулки по Тбилиси. Ещё немного о проспекте Агмашенебели. Дома и истории. Продолжим, однако. Немного деталей. Флигели рядом с воротами дома Гукасяна, подпираемые колоннами, отсылающими не иначе, как к древней Греции:) Соседнее здание: Буквально за ним то самое здание, что не попало мне на фото - ещё один псевдомавританский дом Пауля Штерна. Напротив как-то я тоже интересности пропустила. Большое белое здание - обладатель адреса Агмашенебели, 150. За ним есть переулок, где обитает ещё несколько зданий с этим же номерами, иногда с литерами и дробями. И вот как раз в конце переулка прячется здание старой магнитно-метеорологической обсерватории 19-го века, в которой некогда, после того, как провалил экзамены в семинарии, работал Иосиф Джугашвили. Ещё одна хотелка на будущее: Рядом с ним - здание, в котором размещалось Тифлисское пехотное юнкерское училище, основанное великим князем Михаилом Николаевичем Романовым, сыном Николая I. Раз своего фото нет, вот старое фото из интернета:) А я иду обратно, на этот раз по чётной стороне, рассматривая нечётную:) Сад на крыше: Очень красивое здание, о котором мне не удалось найти никакой информации, к сожалению: Огромное величественное здание - дом братьев Форер, семьи успешных виноделов. Они были владельцами одного из самых успешных производств на Кавказе, включающем не только винодельни и винные погреба, но и цеха по производству виноградного спирта и коньяка, пользующегося популярностью не только на Кавказе и в России, но и в странах Западной Европы. А началась эта история успешного семейного бизнеса в далёком 1846-ом году, когда один из тех самых переселенцев-лютеран из Швабии, что, согласно легенде, шли искать спасения к Арарату, а разбрелись в итоге по всему Кавказу и Закавказью, в небольшом поселении Еленендорф (на территории нынешнего Азербайджана) посадил виноградники на маленьком участке земли в одну десятину. Через несколько лет ему удалось увеличить урожайность и изготовить хорошее вино. Примерно в это время к нему в гости заглянул проезжающий мимо француз-путешественник и весьма нахвалил продегустированный напиток. Это вдохновило Христофора Форера. Он взял в аренду ещё несколько земельных участков. Они были заброшены, заросли сорняками, почва была бедная, усыпанная булыжниками… в общем, они были совершенно не пригодны для посадки даже неприхотливой морковки, не то что виноградной лозы. Больше десяти лет понадобилось, чтобы превратить эти невзрачные земли в плодоносящие виноградники. Христофор Форер закупил и посадил здесь более десяти сортов как местного кавказского Ркацители, Саперави и других сортов, так и европейских – Рислинг, Токай, Мускат, Алиготе и др. Он полностью посвятил себя виноделию. Стали помогать и подросшие сыновья - Христофор, Фридрих, Готлиб и Генрих. А в 1892-ом году отец семейства отошел от дел, полностью передав дело четырём братьям. С тех пор винодельческое хозяйство и стало называться хозяйством братьев Форер. Это было образцовое, успешное, оборудованное по последнему слову техники производство, достигшее небывалого размаха: 3 винных подвала в 2-3 этажа, куда вмещалось 750 тысяч ведер вина. Они были оборудованы вентиляцией, с этажа на этаж бочки поднимались при помощи лифта, который (как и давилки, прессы и прочие приспособления) приводились в движение электричеством. При винодельческом заводе существовала своя лаборатория, а также своя мастерская, в которой изготавливали бочки из кавказского дуба. Постоянно совершенствовался и расширялся и коньячный завод. В 1905-ом был открыт ректификационный завод, вырабатывавший виноградный спирт. На его территории расположилось два подвала с 14 ёмкостями для хранения спирта, в которые заливалось 2000-4000 ведер. У братьев Форер были собственные магазины не только в крупнейших городах Кавказа и Закавказья, но и в Москве, Санкт-Петербурге. В заводском дворе у них была даже собственная железнодорожная платформа, у которой могли размещаться до двенадцати вагонов на погрузку вина и коньяка на экспорт. Согласитесь, эта семья могла позволить себе большой красивый дом на одном из главных проспектов Тифлиса, вот он, передо мной:) Возможно, на нижнем этаже когда-то тоже располагался магазин, а верхние были жилыми, но это лишь моё предположение. Далее - несколько прекрасных домов с атлантами: Этот дом, в котором нынче расположена полиция, принадлежал Ивану Яковлевичу Гокиелову и был построен в 1904-ом году. Мне, к сожалению, не удалось найти подробностей об этом человеке, а жаль, там тоже, видимо, есть своя драматичная история побед и поражений. Потому что примерно за 20 лет до строительства этого восхитительного особняка, в 1883 и 1884 годах в газете «Кавказъ» Правлением дворянского земельного банка были опубликованы объявления о продаже имущества, заложенного в банк для получения ссуды на 43,5 года, платежи по которым не были выплачены вовремя. И среди них в городе Кутаиси значились два двухэтажных дома с флигелями на Немецкой улице и земельным участком в 288 кв.саженей, принадлежащие Якову Ивановичу Гокиелову. То ли дела у отца владельца тифлисского дома шли не очень, что кутаисские дома ушли с молотка, то ли, напротив, жизнь наладилась так, что ссуду выплатили и смогли даже выстроить для сына шикарный особняк в столице… кто его знает? А интересно было бы узнать:) К слову, оцифрованные газеты «Кавказъ» я нашла на сайте парламентской библиотеки Грузии (той самой, к которой относится и Музей книги, мне не открывшийся), интересно было почитать, о чём и как писали в тогдашней прессе. Да и вообще, оказывается, сайт библиотеки – кладезь архивных материалов и старых фото. Будет, чем заняться на досуге:) Вот, например, пара объявлений купцов с Михайловского проспекта и маскарады:)

-

Возвращение в Грузию. Четыре года спустя...

Честно говоря, из всех интересных домов проспекта и окрестностей, дом Гукасяна соблазняет меня менее всего. Мне кажется, он снаружи более впечатляющ, чем внутри. В моих хотелках теперь сидит дворец одной ночи, в котором нынче музей, а значит, легко можно посетить; здание обсерватории 19-го века, что прячется во дворе дома 150, которая, к слову, была первым местом работы Иосифа Джугашвили; пара парадных в домах, которые прошла мимо и про которые расскажу ниже; а заодно и чудесная улица с непроизносимым названием Цинамдзгвришвили и клетчатой лестницей, которая вообще является кладезью удивительной старины, правда, неотреставрированной и неприлизанной, всё, как я люблю. Я прошла по ней всего несколько метров и сразу умудрилась наткнуться на парадную с сохранившейся метлахской плиткой удивительной красоты… сколько там ещё интересного! Да и в центр музыки с удовольствием зашла бы что-нибудь послушать, а заодно на интерьеры посмотреть, они там тоже впечатляющие)

-

Возвращение в Грузию. Четыре года спустя...

Так одно и то же практически, я не стала шило на мыло менять, и карты заново скачивать? Я и мапсом продолжаю пользоваться успешно. Да, оно неплохое, много горных пешеходных маршрутов хорошо обозначено, но иной раз чудеса такие показывает, что диву даешься:)) Нас тоже как-то в Ереване в старый район Корд завело просто в какой-то частный двор, упорно пытаясь доказать, что здесь есть проход. Хозяева дома дорогу в итоге показали:) Ну, и периодически теряет оно меня, когда нет подключения к интернету почему-то. Заинтриговали городом в 15 млн. жителей:) Китай, Индия, Япония? Впечатлениями делиться будете?:)

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

.jpg.eb7acb0aec860e6436f08d8c588256e2.jpg)