Весь контент Викингур

-

про Санкт-Петербург

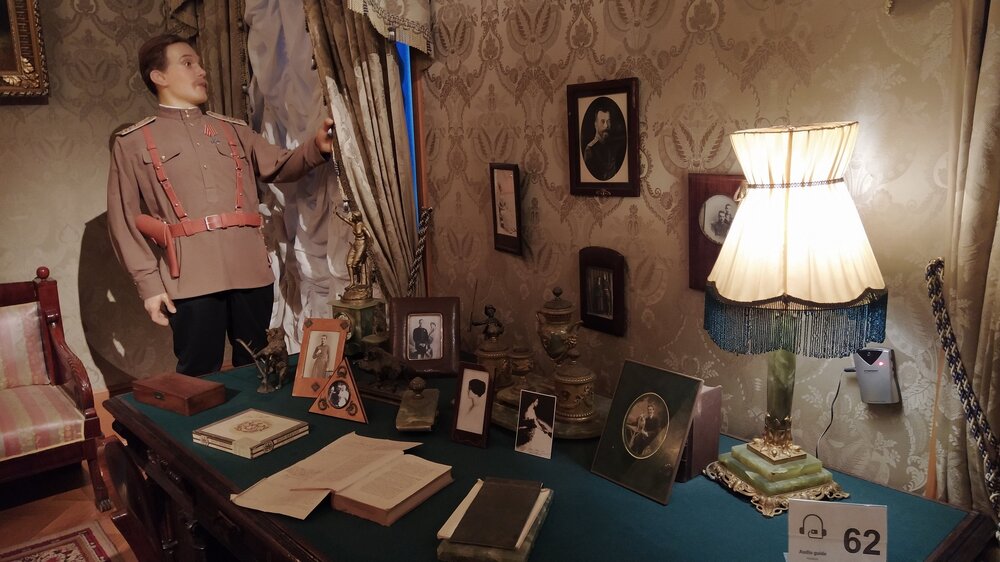

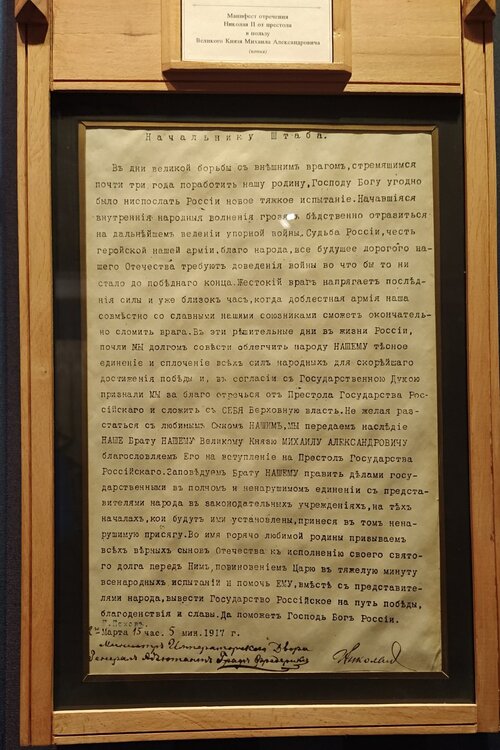

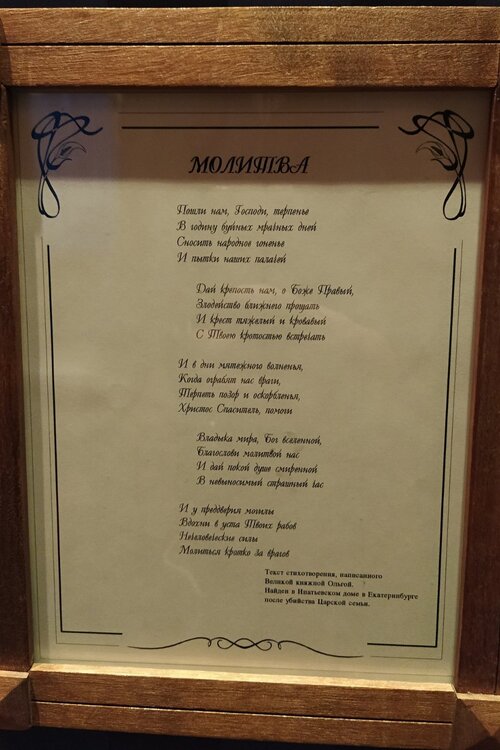

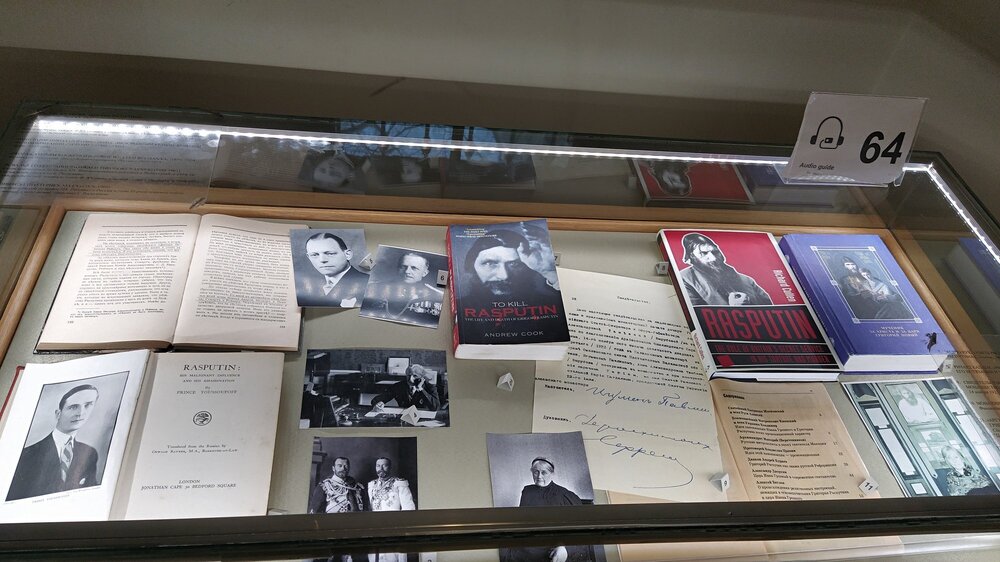

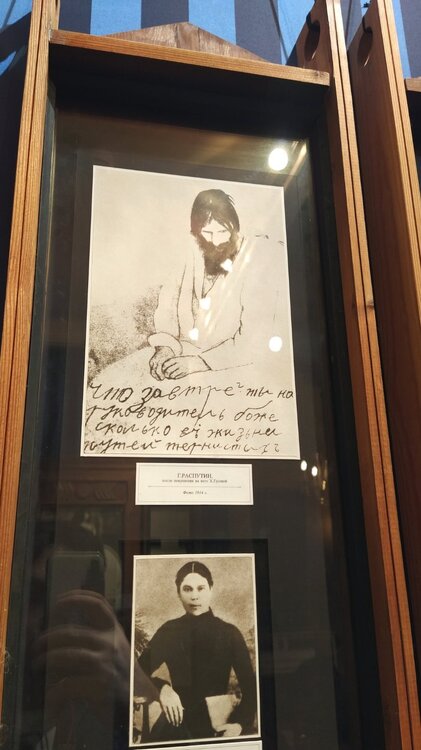

Раз уж зашла речь про Юсуповский дворец - хочется вспомнить, что есть в нём ещё один туристический маршрут. Возможно не столь яркий и парадный, но тоже небезынтересный. Включает он две экспозиции. Первая - "Половина молодых". Часть отделки помещений была утеряна, но оригинальные предметы эпохи в какой-то мере это компенсируют. Ну а вторая экспозиция - "Убийство Распутина". Которое убийство, собственно, в этом дворце 108 лет назад и случилось. Интересна она не только своей заглавной темой, хотя личность и судьба "сибирского старца" ещё долгие годы будет привлекать к себе внимание. Но и полезным напоминанием о том, как вроде бы простительные иногда порознь беды и слабости - шарлатанство "старца", экзальтированность женщины, безволие и "подкаблучничество" её коронованного мужа, соединяясь вместе, создают гремучую смесь страшной разрушительной силы, отбирающую впоследствии многие жизни. И если бы отобраны были только жизни лишь этих троих. Но увы... Ну а главный "бонус" к Юсуповскому дворцу, буквально в паре сотен метров от него расположенный, знают, наверное, все 😇.

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

Хорошо сказано! И как по заказу, вчера в одном из телеграм-каналов я увидел следующее 😉 Большой театр анонсировал расписание трансляций балета "Щелкунчик", о самом факте которых сообщал ранее. Так, трансляция будет вестись в кинотеатрах вечером 30 декабря и утром 31 декабря. А 31 декабря в 20.00 мск будет общедоступная прямая трансляция на платформе "ВКонтакте". Так что... Хотя нам в Удмуртии наверное проще: П.И. Чайковский - наш земляк, и ощущение причастности к новогоднему чуду у нас включается автоматически, даже без покупки билета на балет за цену тура в Архангельск 🙂. А если говорить о постановках легендарного балета, меня почему-то особенно притягивает заокеанская бостонская, кадры из которой в свой время несколько раз обошли весь Интернет 🙂. Особенность этой постановки в том, что по соображениям пресловутой политкорректности вместо куклы-негритёнка там в число героев сказки введён медведь. Позы и выражение медвежьего "лица" во время танца - бесценны 🙂. А сам медвежий танец можно смело назвать "Когда наконец дожил до новогодних каникул" 🤣. Mikko Nissinen in Boston Ballet's The Nutcracker [720] [audiovk.com].mp4 Встречался мне где-то и ещё один подобный уморительный танцор. Но он, я думаю, сам придёт к отдельным гражданам утром первого января. Или позднее, когда всё допито и доето 🙂. Что же до бостонской постановки, то и прочие герои там были прекрасны 😉 А балерины так и вовсе парили на антигравитации 🙂 Спасибо за напоминание, Люда. Отличный праздник. Нужный 😇 Конечно! Ибо иногда это буквально вопрос жизни и смерти 🤣 Ну и "подарочное издание" буквы Ё от нашего нейрохудожника Кирилла Соловьёва 🙂

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

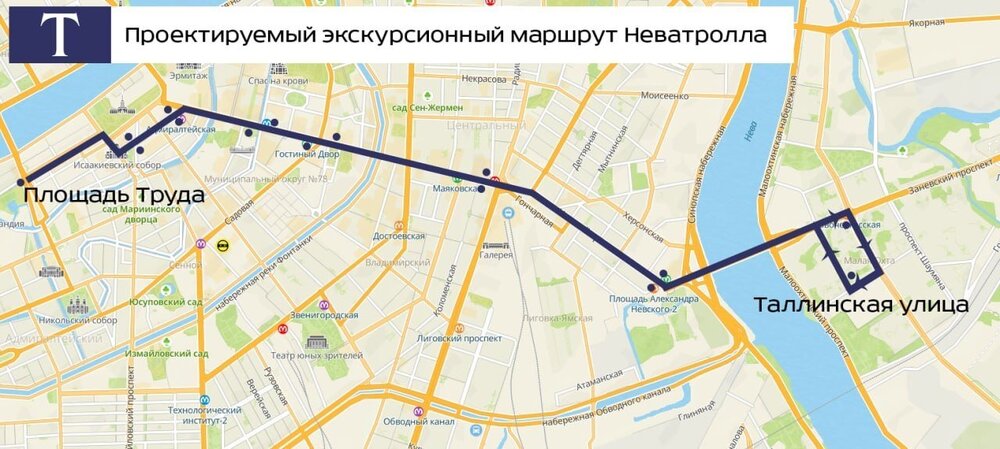

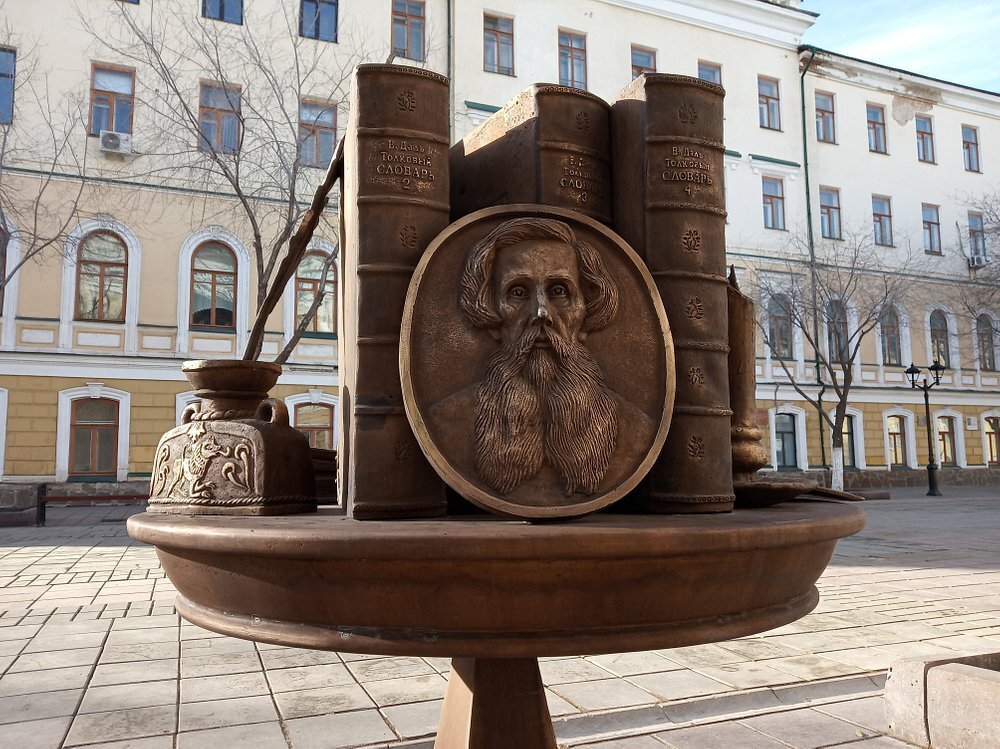

Я немного погрузился в тему, и кажется, такой троллейбусный маршрут всё же планируется. С прошлого года разрабатывается проект от инициативной группы Неватролл - возрождение туристического экскурсионного маршрута. Маршрут его пока дискутируется: скорее всего это будет Площадь Труда - Таллинская улица... Есть также идея вместо площади Труда отправить маршрут на Съезжинскую улицу. Возможно, будет проведено голосование, какой вариант больше нравится горожанам. Так что, может быть, скоро мы снова увидим на питерских улицах такой троллейбус... Тот, ранишний - он был таким? 😉 Ну а традиционный Праздничный календарь сегодня предлагает нам немало хорошего 😉. • Дeнь oтoгpeвaния в кoфeйняx Думаю, для нашей "виртуальной кофейни" это почти престольный, а значит, главный и самый радостный праздник 😉. Ну а в Ижевске некоторые кофейные заведения уже настроились не то что на зимне-отогревальный, а и на вполне новогодний лад 😉. • Дeнь пcиxoлoгa Знаю, есть и таковые среди участников форума. Успехов им в их нелёгкой работе, столь важной в наше довольно-таки сумасшедшее время... • Дeнь cынoвeй Тут без слов. День одного из трёх главных мужских дел 🙂. • Дeнь cлoвapeй и энциклoпeдий Этот праздник приурочен ко дню рождения Владимира Ивановича Даля, писателя и автора знаменитого "Толкового словаря живого великорусского языка", ставшего opus magnum (главным трудом) всей его жизни. Особо чтится в нашей стране память В.И. Даля в Оренбурге (прекрасно воспетом на форуме Татьяной - Нафаней и Светланой zzz.svetlaya). Потому я не сильно удивился, узнав что в Оренбурге есть памятник не только самому Далю, но и его труду. Пять лет назад его установили около библиотеки им. Н.К. Крупской (фото из Интернета). Хочется надеяться, что Владимир Иванович старался над ним полвека не зря. Несмотря на порой чересчур легковесное отношение к грамотности иных наших современников...

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

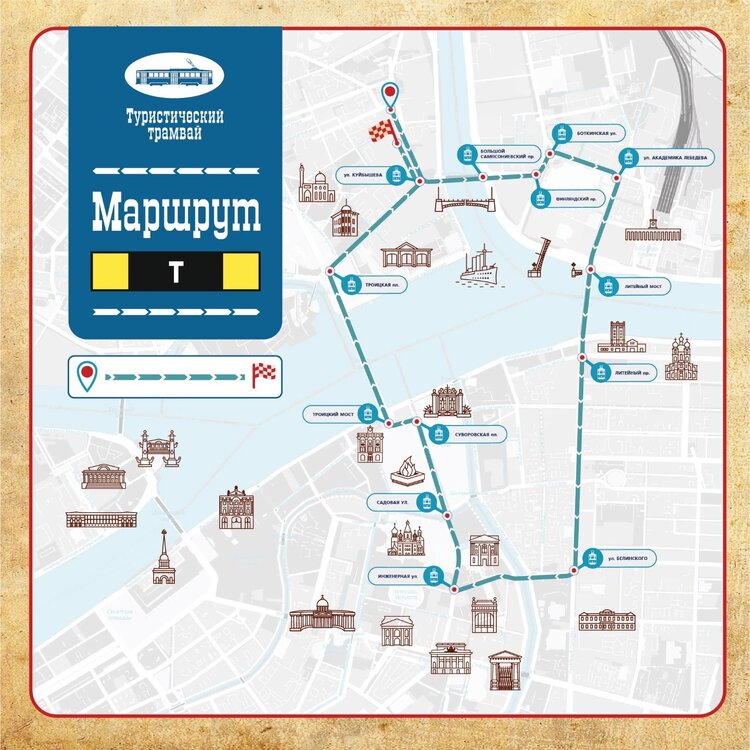

В сегодняшнем праздничном календаре мне особенно глянулись • Вceмиpный дeнь peбёнкa (Universal Children`s Dаy) В отличие от привычного нам Дня защиты детей, этот рекомендован аж Генеральной ассамблеей ООН. Кажется, в этот день делается особый акцент на детском здоровье (поэтому одновременно сегодня отмечается ещё и Дeнь пeдиaтpa). Но в любом случае, детских праздников много не бывает - это лишний повод ещё раз порадоваться родителям. 2009-й год и 2024-й. Неужели это один и тот же человек? 🙂 А педиатрам и прочим акушерам, да и всем иным, надеюсь понравится этот замечательный пиксаровский мультик про приносящего детей аиста 🙂. Короткометражка Аист и облако [480] [audiovk.com].mp4 • Дeнь тpaмвaйныx пoeздoк Среди прочих видов транспорта есть в трамваях какой-то свой особенный шарм. Сам стук трамвайных колёс по рельсам - для меня ассоциируется с какой-то особой надёжностью и преемственностью времён. Мне повезло. Мой город всегда был трамвайным - и с детства поездки по городу прочно ассоциировались у меня именно с уютным, даже музыкальным, звуком-скрипом дверей проверенных чешских "Татр". Трамвай сохранился в Ижевске и в постсоветские годы - в отличие от многих других городов, не дав "съесть" себя ни маршруточной "мафии", ни просто ретивым автомобилистам. Ни одного метра рельсов разобрано не было. И заслуженные чешские вагоны всё ещё выходят на городские маршруты - хотя на смену им уже активно идёт "молодая поросль" - отечественные трамваи "Львёнок" 🙂. Но на туристическом форуме грех не вспомнить и туристические трамваи. Особенно славится ими, разумеется, Санкт-Петербург. Где восстановленные довоенные "американки" (с современнейшей, хоть и в стиле ретро, начинкой) катают туристов с весьма недурной путевой экскурсией. Раньше маршрут шёл от трамвайного парка на Васильевском острове до центра, недавно его изменили. А недавно на петербургские рельсы встало ещё одно техническое чудо - трамвай с собственным именем "Достоевский", выпускаемый, к слову у нас на Урале - в Екатеринбурге. Формально он не туристический, а обычный "линейный". Правда, 3-й маршрут, по которому он ходит - сам по себе прекрасная экскурсия: от Финляндского вокзала, мимо Петропавловской крепости, Летнего Сада, Михайловского замка и Гостиного двора - и вдоль по Садовой через Семимостье до самой площади Репина и Старо-Калинкина моста, неразрывно связанного с судьбой гоголевского Акакия Акакиевича. Трамваю специально придан слегка винтажный, в стиле середины XX века, дизайн, чтобы лучше визуально вписываться в облик исторического центра Северной столицы. Внутри же в нём есть все технические новинки, которых только пожелает душа - включая вывод путевой информации на стёкла. Есть также и укороченная на одну колёсную тележку версия - "Довлатов". В общем, в лице нового трамвая Питер обзавёлся ещё одной достопримечательностью, на сей раз самобеглой 🙂. Поехали? 'Трамвайчик' - автор и исполнитель Леонид [480] [audiovk.com].mp4

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

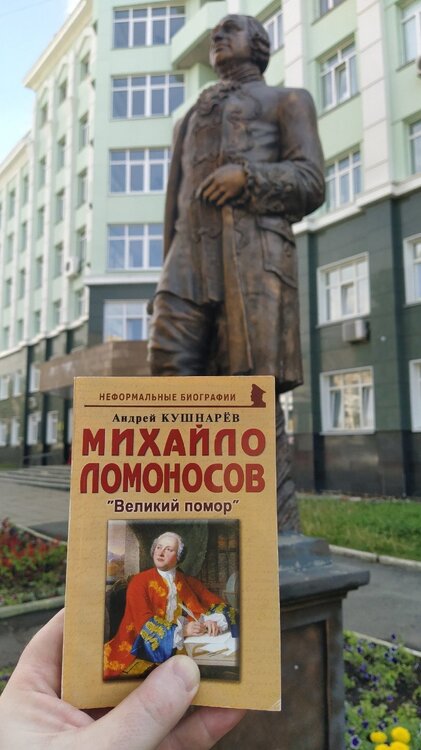

Ну вообще говоря, дегустация новой еды - предприятие всегда рискованное: мало ли как отреагирует желудок, а значит - и ближние наши 😇 А раз так, для подобных рискованных дегустаций - сегодня, можно сказать, самый идеальный день. Потому что... 😉 На Луну.mp4 Понятно, почему на ту же самую дату приходится и второй сегодняшний праздник - День сантехника. Профессии, к счастью, чем далее - тем более уважаемой, особенно если Повелитель Труб и Фаянса достаточно квалифицирован. Так и должно быть в здоровой экономике: умелый мастер не может и не должен цениться дешевле, чем всякие менеджеры по маркетингу и им подобные... Не зря чем дальше - тем больше им памятников (этот - екатеринбургский). И даже популярными писателями они становятся, как например Слава Сэ (в миру - Вячеслав Солдатенко). Увы, не переживший ковид - но оставивший замечательные книги. А ещё из сегодняшних дат хочется вспомнить день рождения русского гения - М.В. Ломоносова, появившегося на свет ровно 313 лет назад. Два "неизбитых" памятника ему - первый в городе Ломоносове (бывшио Ораниенбаум) под Питером, второй - рядом с моей работой 🙂. С детства, с киноэпопеи "Михайло Ломоносов" я весьма увлечён личностью Михаила Васильевича. И здорово, что теперь у ТТВ есть отличный тур на его родину 😉. А ещё, как раз ко дню рождения Ломоносова, уже завтра в петербургской Кунсткамере откроется обновлённая выставка «Академический зал. Музей Ломоносова». Которую я очень надеюсь как-нибудь посетить. А если уж в попутно Башню Кунсткамеры получится попасть, посмотреть на Готторпский глобус - то это вообще праздник будет 🙂.

-

Сказы земли Уральской. Тур US3 с 12.09.2024

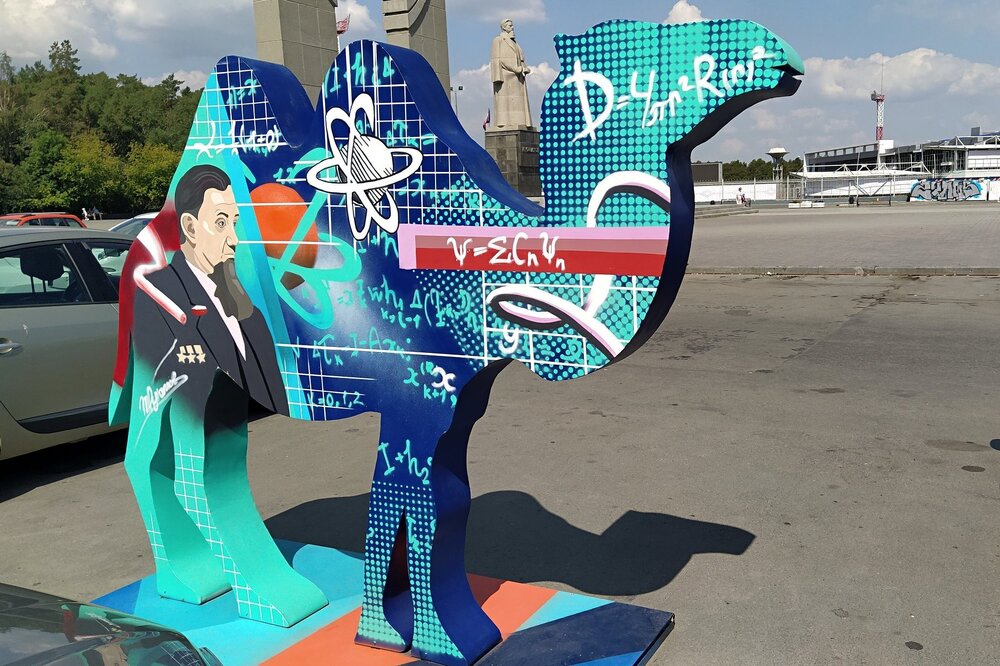

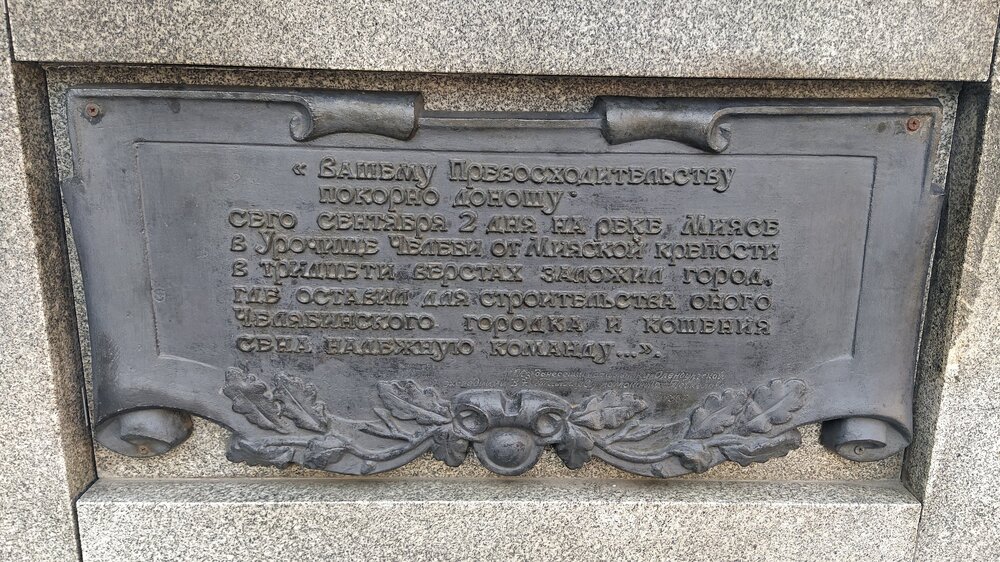

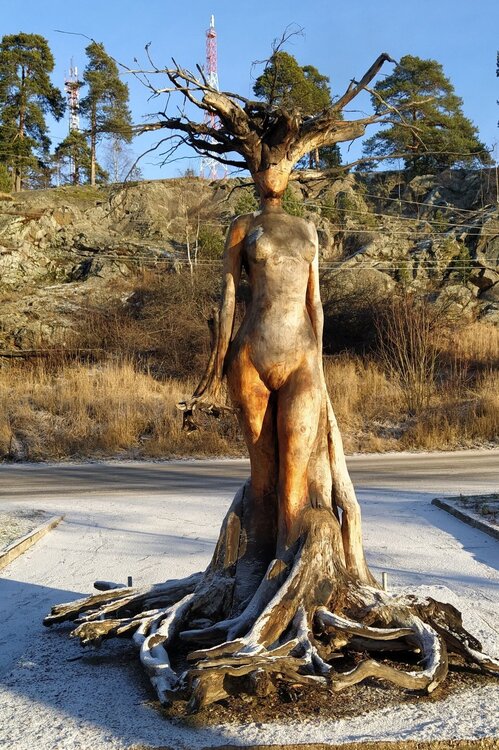

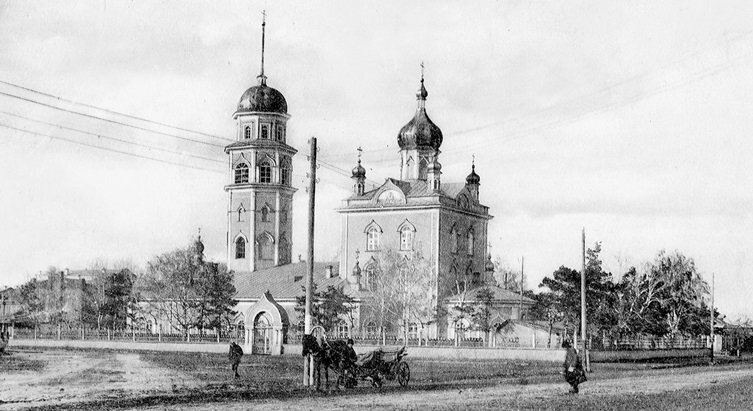

Одно время в Интернете был очень популярен мем с двумя картинками "[Что-то] здорового человека (бодрое и красивое) / [Что-то] курильщика (слабое и унылое)". Ну например: Так вот, екатеринбургская фирма-партнёр, организовавшая описываемый Светланой тур (а до этого - и отличный тур "От Урала до Енисея") - предлагает туристам, без сомнения, Урал здорового человека. При всём уважении к другим участникам рынка - пока что программы по Уралу у фирм-аборигенов этого региона предсказуемо получаются наилучшие: продуманные, глубокие, интересные. И не оставляющие впечатления того, что их по-быстрому составляли по запросу "О'кей, Гугл (Сири, Алиса), что можно посмотреть на этом вашем Урале?" 😇 - с выпадением целых весьма значимых фрагментов из пресловутой "уральской мозаики". Что, увы, порою происходит. И как раз Челябинск - наилучшая тому иллюстрация. В "Уральских самоцветах" столица Южного Урала, можно сказать, проскакивается бегом, за полдня. Как будто отношение авторов этого тура к городу сформировано глуповатыми шутками про "Суровый Челябинск" из скетчей сериала "Наша Russia". (Между прочим, на упомянутом там в не очень прилично контексте трубопрокатном заводе до самой пенсии работал мой дед, поэтому к авторам сериала у меня имеются серьёзные вопросы 🙂). Так что "Сказы земли уральской" - можно сказать, первый тур, где Челябинск показан нормально. С позволения автора покажу, каким был этот собор. Храм был для времени своей постройки (середина XVIII века) поистине грандиозным - крупнейшим не только в Челябинске и округе, но и во всей Исетской провинции, охватывавшей территории современных Челябинской, Курганской и частично Свердловской областей. Чем-то напоминает мне он и старейшие петербургские храмы. Увы, стараниями большевиков от него не осталось ничего, лишь отдельные элементы убранства перекочевали в городские музеи. Например, это деревянное изваяние Николая Чудотворца в характерном для Урала стиле "Пермских богов". На месте же старого храма, у миасского конца Кировки - теперь Театр оперы и балета имени Глинки. Хорошее вам место для обеда выпало. "Уральские пельмени" - символ Челябинска ещё с советских времён. А сами пельмени там до сих пор лепятся по аутентичному рецепту 1968 года - когда это челябинское блюдо получило Золотую медаль ВДНХ. Как знаток города, с удовольствием констатирую: экскурсия по Челябинску у вас получилась насыщенная и интересная. Показали почти всё - даже Тракторозаводской район, куда туристов привозят весьма редко. Единственное, что я бы добавил - это окрестности челябинского вокзала со старинной улицей, ныне именуемой Цвиллинга. И дело тут не только в том, что сам по себе вокзал имеет довольно любопытное архитектурное решение и интерьеры. Но и тем, что всего век с небольшим назад именно здесь творилась Большая История. Города - и всей страны... * Это здесь на рубеже XIX и XX веков сошлись сразу три железные дороги - из Европейской России, Екатеринбурга и Сибири, мигом превратив прежде довольно захолустный город (20000 человек населения, четверть Воткинска или пол-Кушвы) в крупнейший транспортный и торговый узел с крупнейшей в России зерновой биржей. * Это здесь, в полуверсте от вокзала, примерно тогда же возник завод "Столль и Ко", первая промышленная "ласточка" Челябинска. Ныне трудно поверить- но большую часть своей истории нынешний промышленный мегаполис вовсе им и не был. А был сперва, вместе с Оренбургом, Миассом и прочими, одной из крепостей "новой засечной черты", прикрывавшей промышленное сердце Среднего Урала от башкирских и казахских кочевников, а затем - обычным купеческим городишкой средней руки. Верблюд на городском гербе и в арт-объектах - кстати, как раз напоминание о тех временах. И о купеческих караванах из Средней Азии. А бывший заводик Столля ныне производит дорожные машины - помогающие, по меткому замечанию острословов, одной российской беде беспрерывно чинить другую. * Наконец, это здесь в мае 1918-го началась полномасштабная Гражданская Война в России. Началась, как часто бывает, с ничтожного повода - на станции Челябинск встретились два эшелона. Первый - с отправляемыми во Владивосток для возвращения морем в Европу чехословацкими легионерами, второй - с ускоренно репатриируемыми по условиям Брестского мира австро-венгерскими военнопленными. Трогательная любовь чехов к немцам и венграм прекрасно описана ещё Гашеком в его "Швейке", так что дальнейшее неудивительно. Венгр поколотил чеха. Чехи устроили драку "вагон на вагон" с венграми. Местная милиция арестовала чехов - зачинщиков. Вооружённые чехи отбили арестованных, попутно заняв пару местных зданий. Всё ещё могло обойтись, но тут вмешалась Москва в лице Л.Д. Троцкого. Увы, государственные таланты Льва Давидовича тогда сильно уступали его местечковому гонору, а из всех методов решения проблем он предпочитал исключительно насилие. Пришёл приказ - чехов разоружить, при сопротивлении - порешить. И после этого уже полыхнуло по настоящему, от Пензы до Восточной Сибири - между которыми десятками эшелонов растянулась чехословацкая армия, на первых порах ставшая главной вооруженной силой антибольшевистского движения. Много позже вчерашний челябинский комсомолец (а ныне известный бард) Олег Митяев напишет от тех временах грустные строки... Городок островочками кровель Утром робко раздвинет сирень, Акварелью восхода в цвет крови Соловьиную выкрасив трель. От решетки свежо щеке, Сыро в тесном подвальчике. Мрак за плечи обнял, как брат, Между прутьев небес квадрат. Город взят белочехами (власть пока что с прорехами). Окна смотрят растерянно - Снова воля расстреляна... А уже в XXI веке появится и скромный мемориал тем самым чехословацким легионерам - вызвавший немало споров, но всё же сохранённый. Ещё раз спасибо автору за город моего детства, так красиво увиденный и показанный нам.

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

Вот-вот. А в списке праздников, отмечаемых седьмого ноября, "нечаянно" забыт один очень важный. Бывший главный "красный день календаря" (в хорошем смысле 😇)... Потом успевший побыть Днём согласия и примирения... И наконец волей властей ставший просто обычным рабочим днём, отдав свой законный выходной нововыдуманному 4 ноября 😉. Ну а мы давайте сегодня всё же вспомним те события. То, как это было в реальности 😉. videoplayback (3).mp4 Шутки шутками, но стоящий у Смольного Владимир Ильич и по сей день своею р-р-революционной рукою уверенно указывает именно в сторону Зимнего 🙂. Не велите казнить, Таня! И в качестве запоздалого поздравления примите редкий по нынешним временам видеоарт: озвученный диафильм по весьма тематическому рассказу Артура Конан Дойля "Союз рыжих" 😉. А. Конан-Дойль. Союз рыжих (диафильм) - чит [360] [audiovk.com].mp4

-

Тур 9MRM Avia «Большое путешествие в Марокко и Сахару + отдых 3 ночи на океане в Агадире» с Алексеем Казгуновым с 20.09.24

Большое Вам спасибо за рассказ, Ольга! Страна, прежде знакомая мне в основном по наклейкам на апельсинах с мандаринами, да ещё по пошумевшей на последнем чемпионате мира футбольной сборной - заиграла для меня всей полнотой красок. И Ваш стиль изложения, конкретный и с максимумом фотографий, этому весьма способствовал. А то, что на север Африки Вы отправились почти сразу по возвращении с нашего Урала - это наверное отдельная изюминка Вашей поездки 🙂. Для меня так уж точно 🤣. Так что в качестве благодарности - свежий образ Марокко работы моего земляка Кирилла Соловьёва (при помощи нейросети Midjorney). Лично мне больше всего в вашем рассказе понравились образы пустыни. Верблюды + барханы смотрятся очень живописно. А как химик, говорю отдельное спасибо за фото минерала барита. Вот это: Он ведь не только чёрные глаза делать способен, но и является основным источником получения ценного металла бария, да и вообще много где используется. А вот вижу я его так близко практически в первый раз. Опять же как химик уточню - это не просто слипшийся песок, а редкая форма минерала гипса, украшение минералогических музеев под названием "Роза Пустыни". Вам же очень повезло увидеть его, так сказать, в естественной среде обитания 🙂. Во тут как раз наоборот, это мог бы быть идеальный самолёт для тургрупп. Ведь зовут этого малыша ATR-72-500, и вмещает он до 70 человек - как раз большой автобус + запас на покупки 🙂. При этом уютный и совсем не шумный, хоть и винтовой. У нас в России такие летают в компаниях Ютейр и Красавиа на региональных линиях. Сергей Морозов - Видео от Сергея Морозова (1).mp4 Извините за моё авиафильское занудство 😇. И ещё раз спасибо за Ваш рассказ.

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

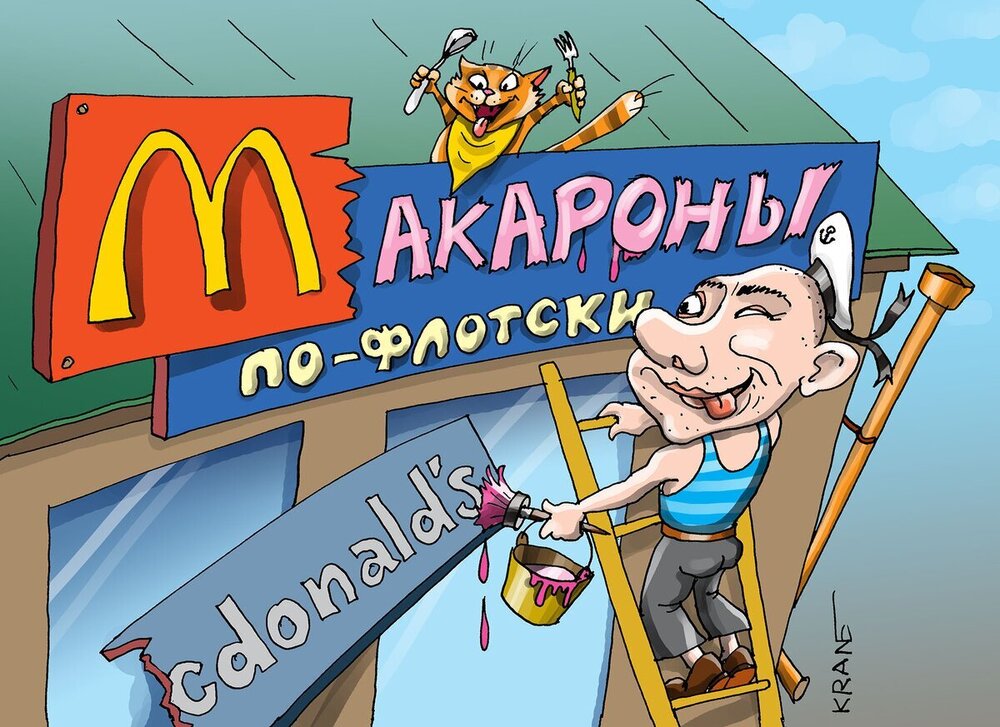

А между тем, в России макароны появились лишь в XVIII веке. Кто-то связывает их появление с итальянскими мастерами, которых охотно звали к нам Пётр Великий и его преемники на троне. Естественно, эти мастера привозили с собой и привычную им кухню. А кто-то - с князем Потёмкиным-Таврическим, который предложил заимствовать изготовление макарон в качестве надёжного способа сохранения избытка зерна и муки во избежание порчи: В лавках зерно портится в кучах, мука задыхается. На юге потребно бы возводить фабрики макаронные. Чем в амбарах да складах хлебу портиться или на водку его переводить, так лучше хлеб в макаронах сохраняется… голод – не тетка: сварят и съедят за милую душу. Станут на Руси говорить потом: «Что за жизнь, если макарон нету?» Так или иначе, в 1797 году первая в нашей стране макаронная фабрика появилась в Одессе. Интересно, что макароны там сушили "по-неаполитански", на вольном воздухе, как много лет спустя - моя бабушка домашнюю лапшу 🙂. В 1882 году макаронное производство открылось в Самаре, а дальше пошло-поехало. Добралось и до Урала, где челябинская "Макфа" стала фабрикой по производству не только макарон, но и губернаторов (бывший "главный макаронник" Урала Михаил Юревич впоследствии долго возглавлял свою область) 🙂. А в итоге князь Потёмкин оказался полностью прав: к макаронам Россия привыкла и ест их с удовольствием. И с юмором 🙂. Привыкла настолько, что продукт этот вошёл в наш культурный код. Вспомним хотя бы ставшие почти национальным блюдом макароны по-флотски. Или легендарную "лапшу на ушах" 😉. Есть у нас и свои, северные макароны 🙂. Их можно будет продегустировать в новых турах ТТВ в Мурманск. Наверное 🙂. С этим надо срочно что-то делать, а то скоро начнут сниться удивительные сны (наверное, сотрудники макаронных фабрик постоянно видят такие). Ведь когда Италии в организме не хватает - она начинает видеться во всём 😉. Bellissimo! 😉

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

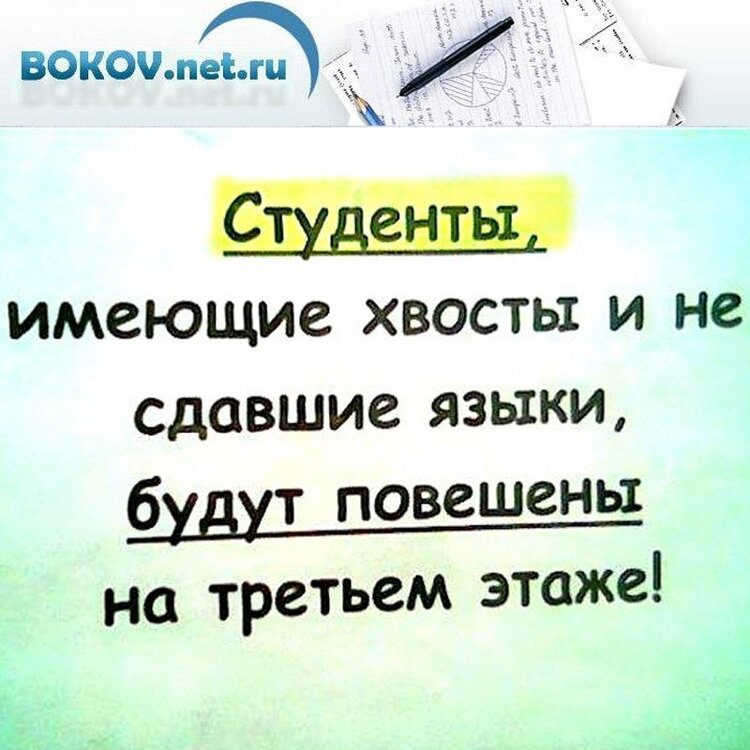

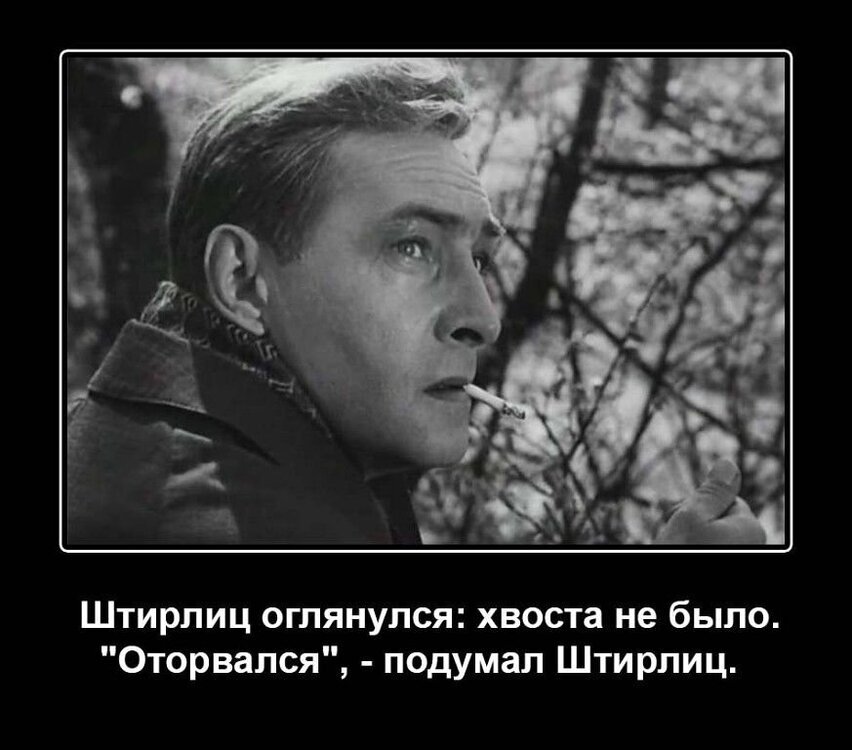

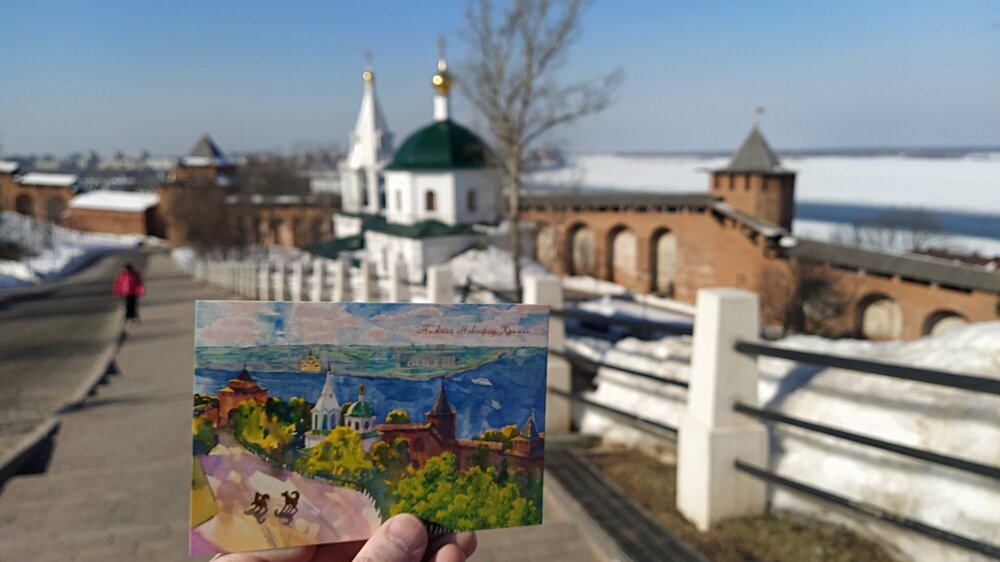

В такой день грех не вспомнить самых знаменитых наших гаражистов 😉 Самогон.mp4 Вино, которое они производили, правда было хлебное, но оно тоже находит своего почитателя. Как раз за натуральность, нетривиальность и концентрированность 🤣. А если чуть более серьёзно, сразу вспоминается сербский тур ТТВ, чудесное заведение Капитан Мишин Брег на высоком берегу Дуная, и тамошнее не менее чудесное гаражистское вино... Ну и собственно Гараж Моей Мечты 🤣. VID_20210423_140344.mp4 А ещё надо не забыть поздравить папу, который в наших не самых тропических широтах выращивает виноград "Изабелла" и тоже делает из неё отличное, густое домашнее вино 🙂. Мне кажется, этот праздник касается многих, не только ящериц. Но и студентов, которым к концу октября от сих украшений лучше избавиться 😉. И разведчиков, которым оных лучше вообще не иметь 😉. Спасибо 🙂 Мы с моими учениками так и запоминаем название этой величины. "Единица количества вещества. Живёт в шкафу. Ест шубу" 🙂. Из исторических же событий дня в календаре сегодня мне больше всего понравилось это: 23 oктябpя 1990 гoдa гopoд Гopький пepeимeнoвaн в Нижний Нoвгopoд (Вернее, конечно - городу возвращено его историческое название.) С тех пор многие, особенно из числа прогуливавших географию в школе, искренне интересуются: а где находится Новгород верхний? 🙂

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

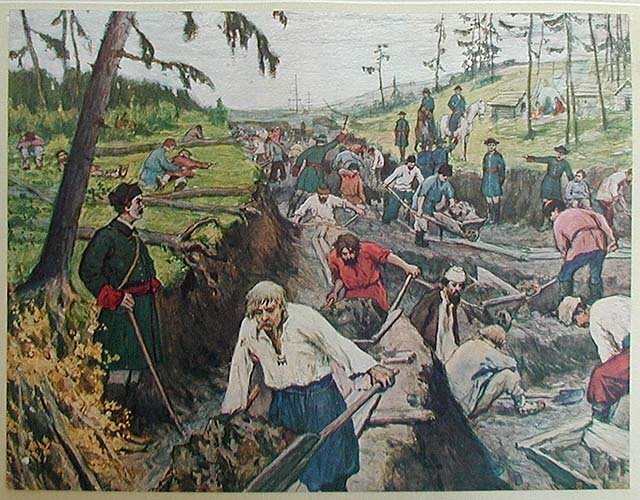

Вообще, давешний День Шампанского - очень туристический конечно праздник. Ведь сей игристый напиток - в какой-то мере и символ дегустаций в турах, и символ игривого настроения в духе "не много мало ли я себе позволяю в отпуске", и вообще олицетворяет удавшуюся жизнь или хотя бы отдых 😇. А при умелом использовании - ещё и помогает быстро перемещаться в пространстве. И не туда, куда вы возможно подумали 🤣. Видео от Сергея Морозова [720] [audiovk.com].mp4 Сегодняшний календарь тоже предлагает несколько интересных поводов ошампаниться 🙂. • Дeнь «Быть умным - кpутo» (Smart is Cool Dаy) • Дeнь «Быть умным - кpутo» (Smart is Cool Dаy) Иcтoчник: https://kakoysegodnyaprazdnik.ru/ Здесь могла бы быть фотография моего диплома кандидата химических наук, но ну его нафиг. Не так уж это круто в сегодняшних реалиях. Да и вообще, в многая знания - многия страдания 😉. • Мeждунapoдный дeнь зaикaющиxcя людeй (International Stuttering Awareness Dаy) Этот день тоже, увы, довольно долго был моим непраздником. Спасибо людям с ленинградско-петербургской улицы Бронницкой, что я могу сейчас говорить об этом в прошедшем времени. Говорить спокойно и без запинок. • Дeнь эклepa Тоже очень "мой" день. Эклеры обожаю. Но не всякие, а чтоб непременно петербургские, из кондитерских Вольчека. И обязательно с масляным кремом 😇 • Вceмиpный дeнь opexoв (World Nut Dаy) И ещё Питер ассоциируется у меня с купленным в первый день по приезде у рынка на Сенной большого пакета обжаренного кешью. От которого за пару дней ничего не остаётся 🙂. • Мeждунapoдный дeнь зaщиты мужcкoй нepвнoй cиcтeмы oт нacильcтвeнныx дeйcтвий co cтopoны жeнщины. По такому поводу конечно впору не ошампаниться, а ополлитриться. А ещё лучше - проявить чувство юмора, которое способно победить любую агрессию. Наверное 🙂. Ну а совсем идеально - проявить заботу о женщине. Тогда и с настроением у неё всё будет нормально. Наверное 😉. • Пpaздник «Бeлыx жуpaвлeй» А вот это очень душевный и трогательный праздник на самом деле. Появился он около 40 лет назад в Дагестане по предложению знаменитого поэта Расула Гамзатова, автора не менее знаменитого одноимённого стихотворения. Появился как память о не вернувшихся с войны дагестанцах, земляках поэта. Но уже давно перешагнул границы Дагестана и пошёл по всей России. Есть свои Белые Журавли и на Урале, например при входе в известный многим верхнепышминский военно-исторический музей... А из моих любимых историческо-туристических дат примечательным мне показался день окончания строительства в 1730 году Староладожского (Петровского) канала, начатого ещё Петром Великим - с тем, чтобы уберечь торговые суда, ходившие из центральных губерний страны по Волхову и Неве в Петербург, от могучих ладожских штормов и таким образом наладить нормальное снабжение (по новомодному - логистику) новой столицы. Для своего времени это была масштабнейшая стройка, уступавшая размахом лишь строительству самого Петербурга и его морского форпоста - Кронштадта. Канал давно потерял своё значение, зарос, но его живописные остатки всё ещё можно видеть в городе Шлиссельбурге, недалеко от пристани катеров на крепость Орешек. • Пpaздник «Бeлыx жуpaвлeй» Иcтoчник: https://kakoysegodnyaprazdnik.ru/

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

Театр мы любим во всех его видах. В том числе кинематографическом и даже, не побоюсь этого слова, мультипликационном. Там тоже иногда получаются истинные шедевры 😉. Видео от Сергея Морозова [480] [audiovk.com] (1).mp4 Преимущества такого формата в наш век респираторных эпидемий очевидны 🤣. А если серьёзно, современные технологии кинопоказа способны и впрямь создать для зрителя такие "эффекты присутствия", что киноспектакль вполне сравняется по качеству впечатлений с театром живым. Ну а тем временем - продолжу тему искусства - у нас в Ижевске прибыло полку туристических ретропоездов (это которые на паровозной тяге) Сегодня в 9.05 из Ижевска в Воткинск - на родину великого композитора П.И. Чайковского - впервые отправился названный в его честь наш туристический состав. Видео от Горьковская железная дорога - фи [480] [audiovk.com].mp4 Запуск поезда приурочен, скорее всего, к предстоящему через неделю Всемирному дню оперы и балета. Все места на все рейсы были мгновенно забронированы в самом начале продаж, так что пока приходится довольствоваться официальными информацией и фотографиями из Интернета. Пока в составе поезда два вагона, снаружи вполне обычных, но внутри - специально реконструированных так, чтобы всё в них напоминало о музыке и её творце. 50 километров от Ижевска до Воткинска поезд преодолевает за час и 15 минут, всё это время в вагонах играет живая музыка. По прибытии в Воткинск туристов ждёт театрализованная экскурсия по музею-усадьбе П.И. Чайковского, фотосессия в костюмах XIX века и даже мастер-класс по танцам позапрошлого столетия: полонезу, вальсу, польке! Пробыв в Воткинске без малого 7 часов, туристы тем же поездом вернулись в Ижевск в половине седьмого вечера. В общем, туризм в Удмуртии явно не стоит на месте. И мне кажется, новое ретропутешествие к Чайковскому - это неплохой повод для ТТВ снова вернуться к нам 😉.

-

Вы не поверите...

Вы не поверите, но вот так сегодня выглядел знаменитый Босфор. (Фото из одного из телеграм-каналов.) Повисший над проливом плотнейший туман не только прервал на время всё транспортное сообщение, но и создал хорошечный такой пресловутый саспенс 😉. Мосту Султана Селима Явуза повезло особенно 😇. Интересно, ёжик, лошадка и медвежонок там, внизу, в укутанном туманом Стамбуле, сегодня искали друг друга? 🤣

-

10AK Avia NY_Новый год в Каппадокии

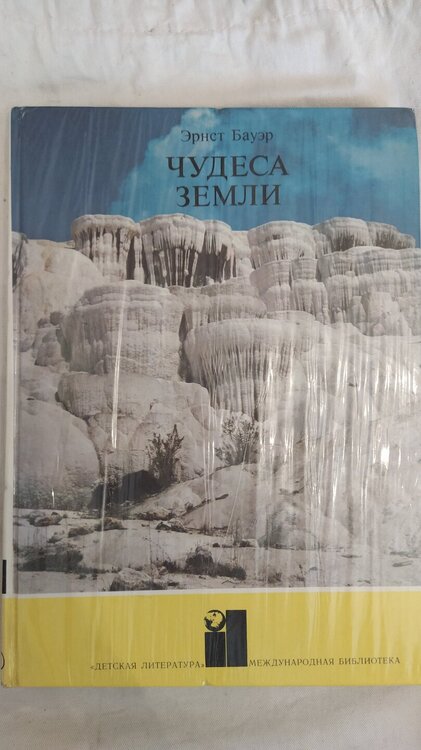

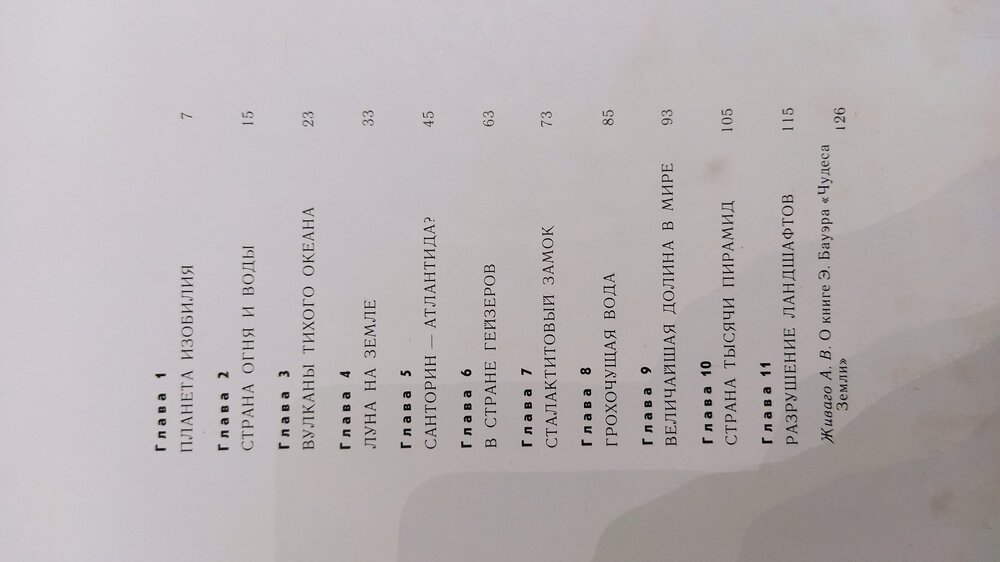

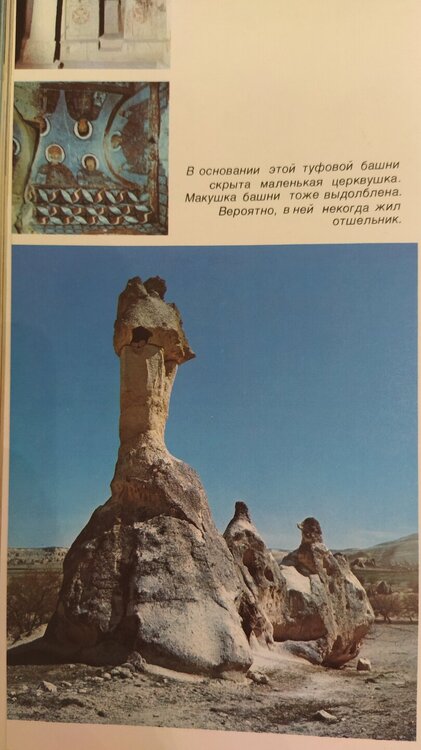

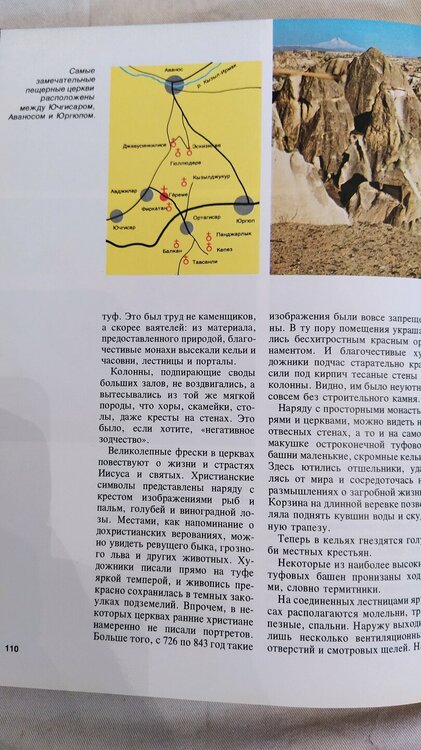

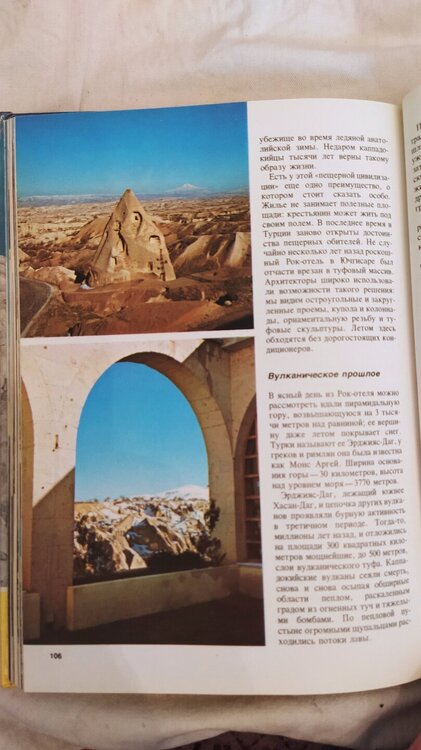

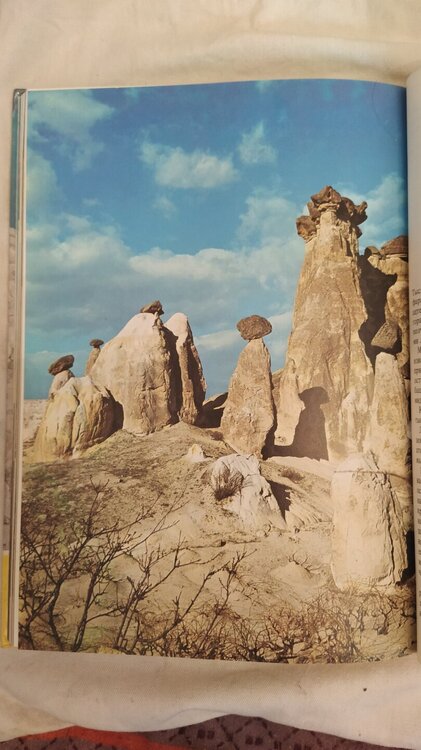

Это верно. Это правильно. Но, перефразируя слова одного римского прокуратора, некогда командированного в соседние с территорией современной Турции земли, "а что есть классика?" Не раз уже упоминал на форуме подаренную мне в детстве книгу, пробудившую во мне тягу к путешествиям, "Чудеса земли". Так вот, в ней 11 глав, по одной на удивительную природную достопримечательность какой-то страны. Одна страна - одна глава. За единственным исключением - Турцией. Ей восхищение автора досталось дважды. Первый раз - за Памуккале. А второй - да-да, именно за Каппадокию. Стамбул хорош конечно, этого не отнять. А уж как разрекламирован в кино и не только... Но! Подобные Стамбулу Вавилоны на 10 с лишком миллионов хомо сапиенсов, из которых добрая половина туристов, есть много где. Более того, протеки песчинки в часах истории чуть иначе - и никакого Стамбула у современной Турции могло и не быть. Был бы, возможно, снова Константинополь с развевающимся над ним греческим или болгарским флагом. А вот Анатолийское нагорье, частью которого является Каппадокийское природное чудо - это самая что ни на есть коренная, настоящая Турция. Именно в этих местах, задолго до всяких великолепных султанов, она и началась. Это один момент. А другой - мы ведь чаще всего едем встречать новый год в новые места не просто так, а за новогодней сказкой? Мне кажется, что пирамиды Каппадокии подходят под это определение всё же немного побольше, чем очередная столица. При всём почтении к оной. И ещё одно. Новый год так или иначе связан и календарно, и исторически с христианским Рождеством. Так вот, именно Каппадокия была одним из центров христианства в турецкой Анатолии вплоть до 1924 года. Сколько здесь было уникальных пещерных церквей и храмов - не перечесть. Так что умышленно или случайно у ТТВ так получилось - но на мой взгляд, Каппадокия для новогоднего путешествия более чем удачный выбор. Особенно если кроме перечисленных в программе городов и мест туристы попадут ещё и в Кейсери... В общем, имей я сам возможность сейчас поехать куда-то далеко - выбрал бы этот тур не задумываясь. Но окончательное решение конечно за Людой 😉.

-

Дагестан в октябре - моё открытие региона!

Саратов Вас, подозреваю, уже ждёт с нетерпением 😇 Надеюсь, вы с ним друг другу понравитесь 😉. Потому что... По крайней мере весной мне так показалось 🙂. А вообще, сейчас, когда в нашей средней полосе уже крепко задул ледяной ветер - мне особенно сильно кажется, что выбор ваш направления для отдыха в пользу Дагестана был правильным. Потому что буквально ёжишься от одной мысли, какая погода сейчас на Белом море. Пусть знакомство с Дагестаном оправдает все Ваши ожидания и даже превзойдёт их! Отличного отдыха!

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

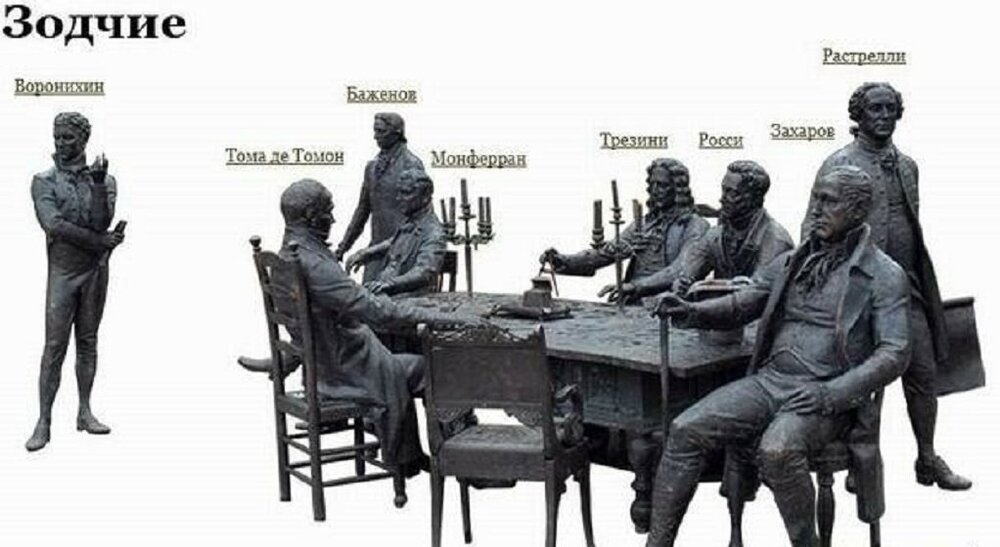

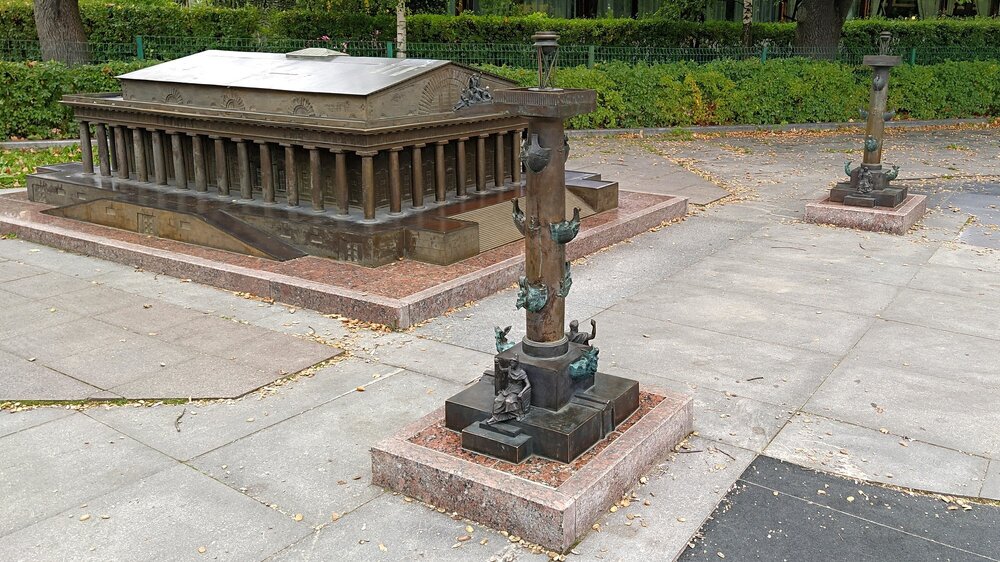

Эх, хорошо в Петербурге День Архитектуры отмечать! На какое здание в историческом центре или императорских пригородах ни посмотри - впечатление одно будет 🙂. VID_20241005_202605_769.mp4 Ну а самым праздничным местом северной столицы сегодня пожалуй мог бы стать Александровский парк (тот, что у Петропавловской крепости и метро "Горьковская"). Во-первых, там уже 13 лет как собрались за одним столом самые знаменитые петербургские зодчие... Небольшое пояснение, кто есть кто - прилагается 😉. А во-вторых, прямо по соседству с Зодчими разместились их миниатюрные бронзовые творения, образуя парк Мини-Город. На радость и детям, и взрослым. Питероманы могут сначала потренироваться в опознании любимых архитектурных шедевров... А теперь внимание - правильные ответы! 🤣 Вообще я считаю, что Петергоф прекрасен не только своими знаменитыми фонтанами, но и просто в архитектурном смысле. Всего два примера - Императорские конюшни, разделяющие Александрию и Нижний парк... И И потрясающий вокзал Новый Петергоф. Соседняя Стрельна в лице дворца Петра I впрочем тоже не отстаёт 😉. Со скульптур начал пост - ими и завершу. К позавчерашнему дню учителя (к числу которых себя в какой-то мере могу причислить и я - преподавая по вечерам физику с химией да математику) нашёлся в моих фотозагашниках один занятный памятник. Когда я увидел его впервые в Приоратском парке Гатчины, на ум сразу пришло шутливое название: "Учительница литературы объясняет автору, что он хотел сказать ученикам своим произведением" 🙂. Конечно же, это шутка. Импозантный мужчина, хоть и напоминает чем-то то ли Добролюбова, то ли кого-то ещё из немалого числа литературных талантов второй трети позапрошлого века - на самом деле известный педагог-словесник, "отец русской школы" К.Д. Ушинский. Девушка - действительно учительница литературы, но наша почти современница. А настоящее название этого памятника - "Ленинградский учитель". Здесь, как и в Александровском парке, волей скульптора сошлись в одном месте представители разных эпох... Что бы сказал нашим современникам К.Д. Ушинский, оживи он на минуту? Возможно, это? Лучше не говорить ребёнку той или другой высокой истины, которой не выносит окружающая его жизнь, чем приучать его видеть в этой истине фразу, годную только для урока. Дай бог ему быть в этом услышанным...

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

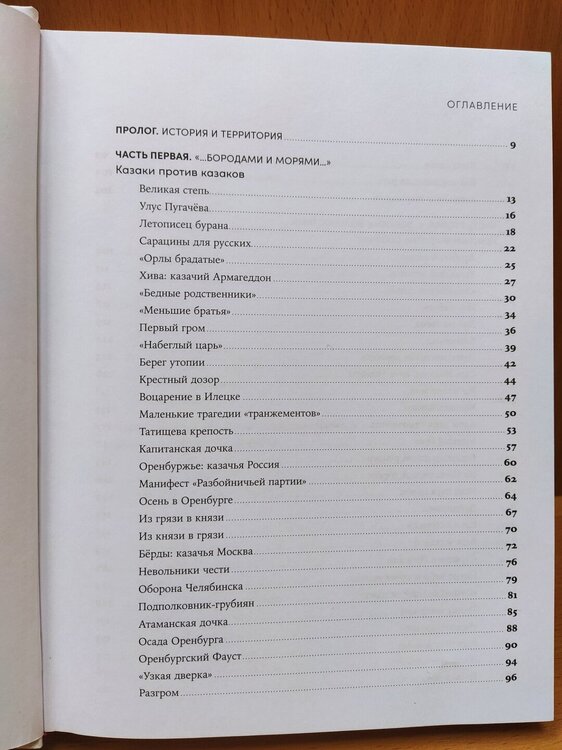

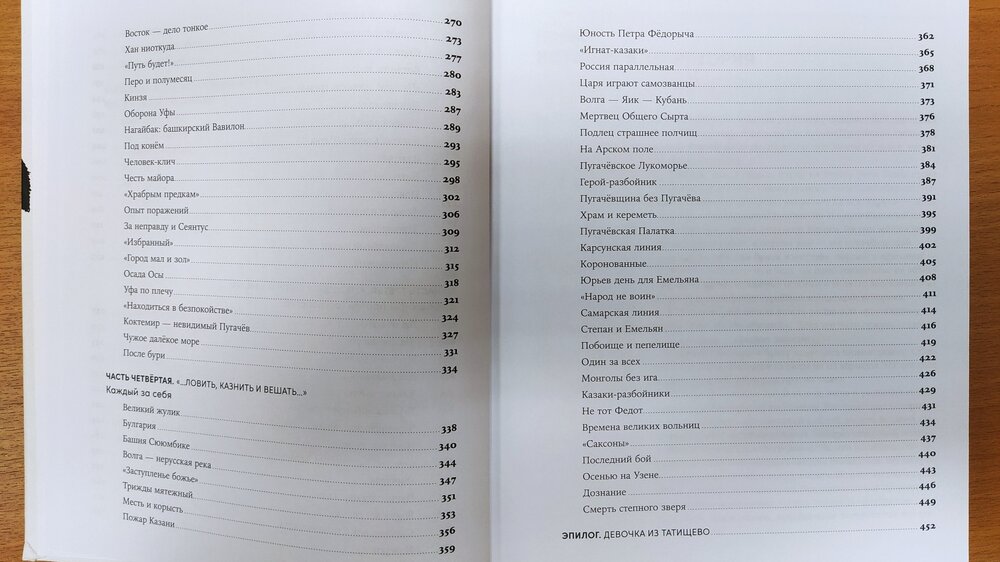

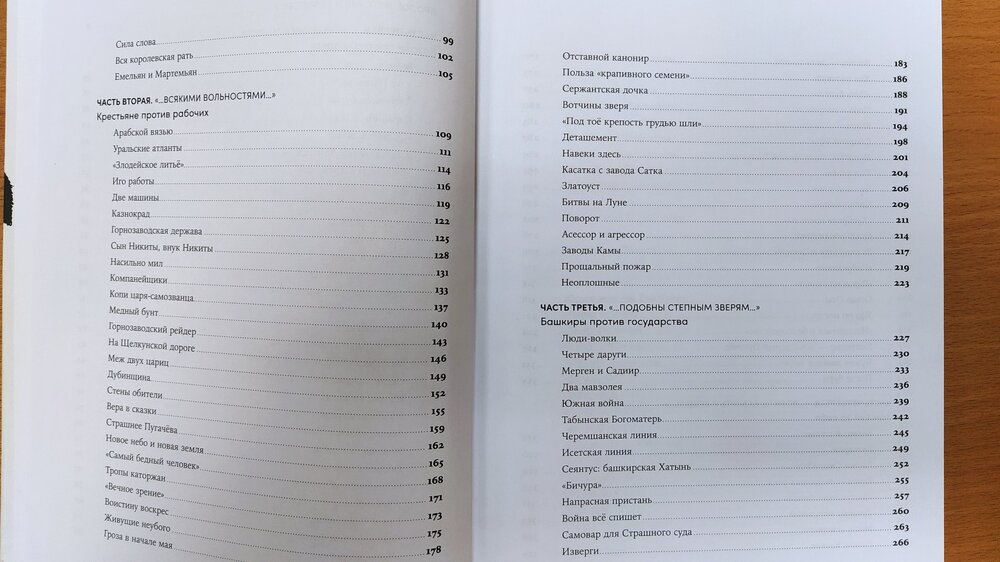

Спасибо огромное за эту красоту. Это действительно шок в хорошем смысле. Безграничное восхищение. Ещё до чтения комментариев, только посмотрев на фото, у меня возникли аналогии с Янтарной комнатой. А потом, когда узнал подробности, они только усилились. Близок и размер работ (около 100 квадратных метров!!!). А камня на оренбургское чудо ушло и вовсе в разы больше (23 тонны против 6). Близка и основная идея: использовать в качестве рабочего материала камень вроде бы заслуженный - но никогда прежде не использовавшийся для столь масштабных работ. Говоря о яшме - так, максимум вазы да столешницы. На фото - экспонаты екатеринбургского музея камнерезного искусства. К счастью, именно в Оренбургской области есть яшма, максимально подходящая для подобной задумки. Её так часто и называют - пейзажная (иногда - орская). А прячется она (впрочем не так чтобы сильно) в недрах горы Полковник рядом с Орском. Почему "пейзажная" - думаю, понятно из фото в постах Светланы и Тани: невообразимое богатство образов, как будто смотришь не на творение рук человеческих, а на саму живую природу во всей её красе. Для сравнения - ещё две вазы. Первая - из Орской яшмы, вторая из обычной, миасской или алтайской. Недурно - но не то! Ну а орская яшма богатством своего рисунка будет сродни легендарному малахиту. Правда, в отличие от последнего, у яшмы долгое время не было своего певца, своего Павла Бажова. Теперь, благодаря Николаю Местяшеву - есть. Художник стал для Орской яшмы тем гениальным Данилой-мастером, который смог поставить камню тот самый вопрос: а красота твоя - где? И не только поставить, но и мастерски на него ответить. Мне чем дальше, тем больше кажется, что в Оренбург вообще надо приезжать как-то по особенному 🙂. Чтобы максимально раскрыть его изюминку и душу. Судя по уже прочитанным мной отзывам, обычные типовые обзорки, как по городам центральной России - как будто бы не совсем для него. И вот о чём подумалось. У ТТВ уже есть уральский тур фактически "по следам Ермака" (Сердце Урала и Западная Сибирь). Почему бы не построить подобный тур "по следам Емельяна Пугачёва". В котором Оренбургская земля могла бы занять центральное место. А ещё - Башкирия, немного Челябинской области и Удмуртии. В общем, не размашистый лихой забег по всему Уралу (каковыми при всем уважении к ним являются оба уральских собственных тура ТТВ), а тур более компактный географически, но зато и более глубокий. Тем более что и ломать голову над программой сильно не надо - она уже есть 😉. В книге известного нашего ураловеда Алексея Иванова. Осталось её чуть-чуть доработать под возможности логистики. И - вуаля 😉.

-

А сегодня день рождения у....

Огромное спасибо всем за поздравления, друзья! С каждым новым годом жизни отношение к этому событию, положа руку на сердце, немного меняется. А через год и вовсе маячит впереди пока пугающая слегка дата "50". Но это всё же впереди, а пока на праздник родилось немного философское и ненемного самоироничное "одностишие": "Я в сорок девять - словно в семь. В квадрате". _Я мужчина.. ну в полном расцвете сил!_ Малыш и Карлсон.mp4 Буду работать над тем, чтобы все пожелания сбылись! Ещё раз спасибо!!!

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

Я больше скажу, виноград видимо вообще сейчас неплохо вызревает в средней полосе. Даже у нас в Удмуртии, несмотря на в целом бедные и кислые подзолистые почвы. Вот например такая красота на даче у родителей всё ещё набирает вкус и сахар. Благо дневные +25 в середине сентября позволяют. Сорт видимо всё же районированный (я в этом ничего не понимаю), так как вкус необычный, с небольшим "крыжовниковым" привкусом. И при этом сок не водянистый, как у иных магазинных десертных сортов, а довольно густой. Папа из этого винограда делает домашнее вино, получается вкуснейшее полусладкое 😉. Он у меня всегда был большим ценителем вин, а выйдя окончательно на пенсию - завёл небольшое собственное "производство", которое мы дома любовно зовём Chateau de Papa (иногда добавляя: департамент Якшур-Бодьяк, по соседнему райцентру 🤣). Если уж совсем честно - ижевский виноград меня уже и не удивляет вовсе. Веке этак в десятом нашей эры, при нормальном климате (это когда в Гренландии были не сплошные льды, а обширные пастбища для овец), виноград отлично рос в той же Шотландии - чьи главные города Глазго и Эдинбург находятся почти на той же широте, что и Ижевск. А ныне покрытый тайгой канадский Ньюфаундленд его первооткрыватели - викинги и вовсе прозвали Винланд. Просто мы и наши предки наверное слишком привыкли к долгой тысячелетней холодрыге. Но надеюсь так же быстро привыкнем к новому, тёплому, хорошему и вкусному 😉.

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

Ну как такое отмечать... Как говорил один обожаемый в народе киногерой Страшную весть принёс я в твой дом Надежда.mp4 В общем, вот так это было в Ижевске. Зато вчера среди прочих праздников отмечался День программиста. И вот к нему-то Ижевск довольно неожиданно обзавёлся новым симпатичным арт-объектом под названием "Памятник Ижевскому программисту". На самом деле это даже полноценная многофигурная композиция в стиле, ну скажем, "Петербургских зодчих" у Петропавловки (да простится мне столь кощунственное сравнение 😇). Прямо скажем, пока не каждый день нас радуют чем-то подобным. Да ещё в непосредственной близости от моего университета 😇. Монитор, клавиатура, мышь и кошь - всё в комплекте 😉. Ну а сегодня - снова целый ворох праздников на любой вкус. Среди прочего - целый квартет близких по своему позитивному духу: - Дeнь пoлoжитeльныx эмoций - Мeждунapoдный дeнь шoкoлaдa (International Chocolate Dаy) - Дeнь пapикмaxepa - Дeнь шapлoтoк и oceнниx пиpoгoв Есть конечно и ложка дёгтя в этой бочке мёда: - Дeнь нeпpиятнocтeй «Пятницa, тpинaдцaтoe» (Friday the 13th) Но на него у нас имеется противоядие: - Дeнь пoзитивнoгo мышлeния (Positive Thinking Dаy) А ещё сегодня день основания города Челябинска. "Суровой" столицы Южного Урала - а также родины моего папы. Города, где я в школьные годы проводил почти каждое лето...

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

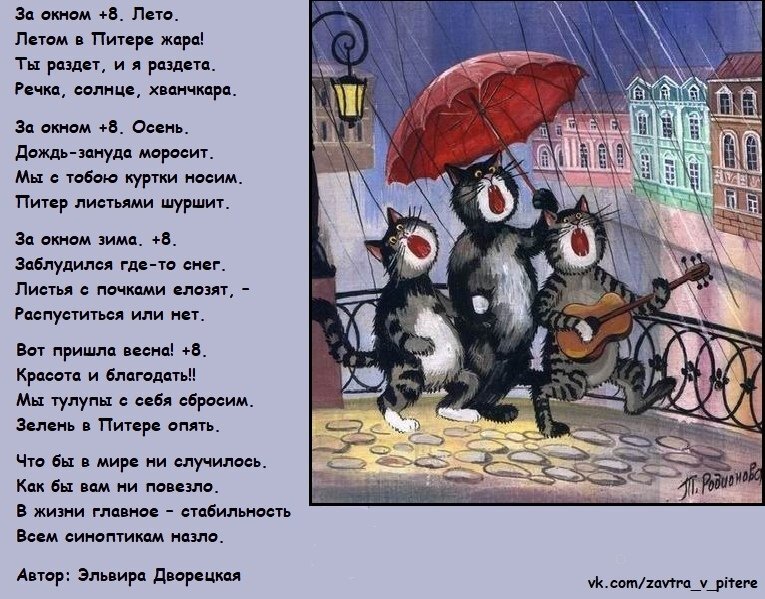

Но и ноябрь умеет быть отчаянно красивым и совсем не противным 😇. Это вот например Приладожье Да, метеорологически это уже скорее предзимье. Но предзимье - ещё не зима. Да и когда ещё, как не в ноябре, вы увидите уникальное зрелище: карельская река Тохмайоки, готовясь замёрзнуть, варит "ледяные пельмени" прямо под водопадами Ахвенкоски 😉 . А это - ноябрьский Ирбит. Восток Свердловской области. Технически - ещё Урал, геологически - уже Сибирь. В общем, кому как - а я радуюсь, что нынешние погодные тенденции делают ноябрь вполне привлекательным эстетически месяцем. А заодно, судя по доступной мне из первых рук научной информации, пока что неуклонно сокращают (в широтах моего обитания) тот самый мерзопакостный и слякотный переходный период между сезонами, так раздражающий нас перед зимой и по её окончании. А ещё, вспомнилась мне сейчас французская притча о добром кюре (деревенском священнике), который как-то созвал своих прихожан вместе помолиться о хорошей погоде. Вот только о какой именно погоде нужно молиться - его требовательная паства к согласию прийти так и не смогла... (Похоже, вот она, эта паства 🙂.) Мораль? Она простая, я считаю: при любых проблемах с погодой надо ехать в Питер. Там всегда всё хорошо 😉. Это конечно шутка. Но с долей правды. Угадаете месяц по фотографиям? 😉 Правильно. Ноябрь! 😇

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

Да в общем-то и так на сегодня неплохо придумано. Некоторые праздники можно даже в дуэты объединять, судите сами 🙂 - Дeнь пopтвeйнa (Port Wine Dаy) - Дeнь зaнюxивaтeля Сразу вспоминается В. Ерофеев со своей нетленкой "Москва - Петушки" 😇. - Дeнь тыквы - Мeждунapoдный дeнь мaкияжa (International Makeup Dаy) М.Н. Задорнов, помнится, в одном из монологов произнёс: "Почесал тыковку - сработала смекалка". А уж если оную тыковку ещё и хорошим мейкапом снабдить - надо полагать, IQ вообще станет сногсшибательным 😇. - День поиска в Интернете. Замечательный праздник, между прочим. Около 12 лет назад меня оный поиск с ТТВ и познакомил 🙂. Кроме того, сегодня 303-я годовщина Ништадтского мира, завершившего 21-летнюю Великую Северную войну. Мирный договор зафиксировал признание выхода России к Балтийскому морю (причём даже на большем протяжении, чем ныне), обладание Карельским перешейком и Выборгом. Забавно, что только с этого момента Петербург стал де-юре находиться на российской территории - предыдущие 18 лет территория, на которой строился город, формально считалась шведской. Карлу XII Шведскому даже приписывалась якобы произнесённая тогда фраза: Пускай Пётр строит на Неве всё, что ему вздумается - я всё себе заберу. Увековечен Ништадтский мир и в некоторых питерских памятниках, причём весьма известных. Скульптурная группа в Летнем саду, между его знаменитой решёткой и Летним дворцом Петра I так и называется - Ништадтский мир. Известнейший петергофский фонтан "Самсон пытается дать таблетку коту" тоже в аллегорической форме изображает победу в Северной войне: лев издавна изображён на шведском гербе. Аналогично. Такое ощущение, что природа поменяла август и сентябрь местами и сейчас активно додаёт сэкономленное месяц назад. Вот столько у нас градусник на одной из улиц показывал позавчера Так что с разноцветьем на городских газонах (и не только) всё в полном порядке, хотя краски потихоньку и сдвигаются в сторону золота осени... Кое-где пчёлы, похоже, не прочь повторить и Медовый Спас 😉. Но самым удивительным для меня было сегодня с утра увидеть в одном из городских дворов... ковыль! Если я конечно ни с чем его не перепутал: до ближайших степей от нас всё-таки несколько сот километров 😇. • Дeнь тыквы • Мeждунapoдный дeнь мaкияжa (International Makeup Dаy) Иcтoчник: https://kakoysegodnyaprazdnik.ru/baza/sentyabr/10

-

"От Исети до Енисея". Или мои большие сибирские каникулы

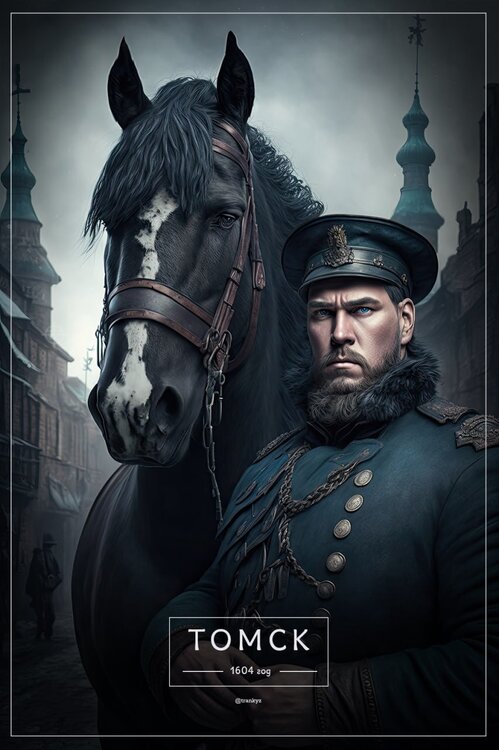

В ответ на эту цитату одного классика мне хочется процитировать другого, М.А. Булгакова: - Прокуратор никогда не ошибается. Но на этот раз он ошибся. Ладно, все мы небезгрешны, так что подаренный мне когда-то магнитик, копирующий знаменитую статую, с холодильника убирать не буду 🤣 Но, посмотрев на фото и почитав отчёт, я могу только присоединиться ко всем вышеозвученным мнениям 😉 Единственно - ломаться мне для этого не придётся. К Томску у меня уже много лет какая-то подспудная тяга. Когда-то туда поступала учиться моя мама: от её родного Ленинска-Кузнецкого до университетской столицы Сибири было по сибирским меркам близко: километров триста 🙂. Впрочем, о том, что это университетская столица я узнал уже в XXI веке - столкнувшись на одном из симпозиумов с представителем Томского Политеха. До той поры я, грешным делом, не раз путал Томск с Омском 🙂. И только сейчас сполна ощутил, что не зря Томск - один из старейших наших сибирских городов, намного превосходя возрастом все предыдущие города тура. Заслуга этих людей тем выше, что Томский университет стал вообще первым российским университетом в Сибири, и долгое время так попросту и назывался - Сибирский. А Менделеева, как урождённого сибиряка, и вовсе прочили в его первые ректоры. Помешали семейные обстоятельства великого химика: как раз в это время в Петербурге он вымаливал развод с первой женой (той самой падчерицей П.П. Ершова), чтобы вступить в новый брак - в котором он останется уже до конца своих дней. Было в этой истории и тайное венчание в Кронштадте, и ставший историческим анекдотом ответ императора Александра III на жалобу кого-то из своих сановников на Менделеева по этому поводу "Таких как ты дураков у меня много, а Менделеев - один!". Но почётным профессором Сибирского университета Дмитрий Иванович быть всё же согласился. Заинтересовался этой фразой, пошёл в Интернет смотреть, что за слобода такая. И действительно хороша 😉. Главная улица её даже сохранила своё старое название - Татарская, ни разу за века не будучи переименованной. Есть здесь и уже виденные на фото Светланы дивные деревянные кружева... И каменные палаты... И целых две мечети и медресе, причём не новодельные - а со столетней историей, выстроенные ещё в имперские времена: В облике Белой мечети можно разглядеть среднеазиатские мотивы, и это не случайно. Меценатами её строительства были многие бухарские купцы, предки которых торговали с Сибирью ещё до Ермака... По фото томская Татарская слобода мне весьма напомнила казанскую Старотатарскую. Однозначно надо съездить и увидеть своими глазами. Не будет тура - значит сам поеду, благо билеты на самолёт до Томска стоят на удивление гуманных денег - на уровне поездов. Которые мало того что идут около полутора суток, так ещё и обилием не отличаются: Томск - станция тупиковая (зато город, в очередной раз повторю - самобытнейший!). А там, если что, и Кузбасс можно прихватить. Как я понимаю, у Светланы следующий пост будет как раз про него 😉.

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

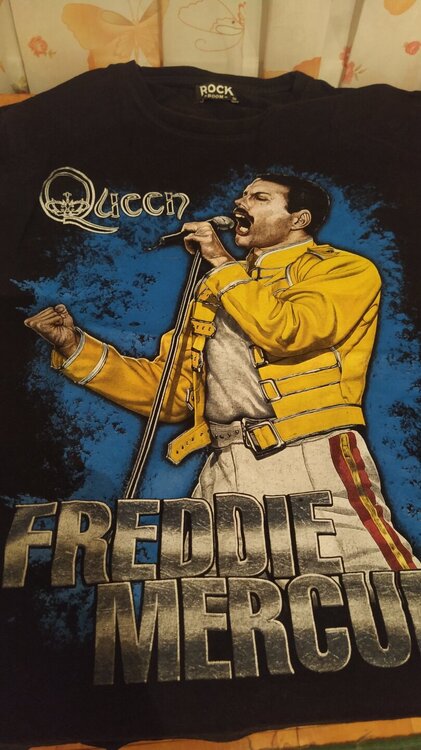

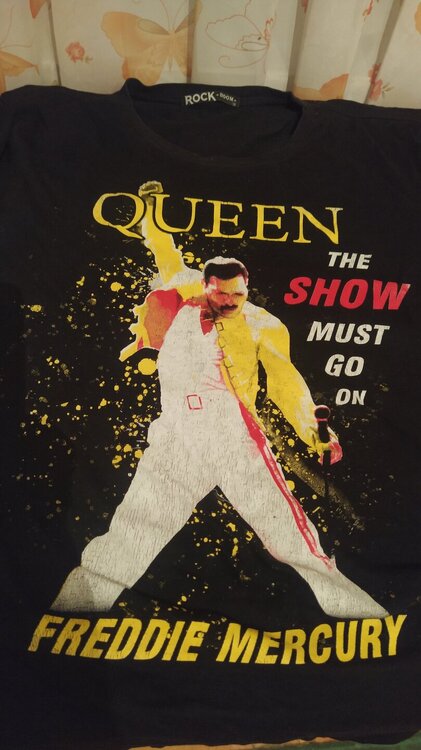

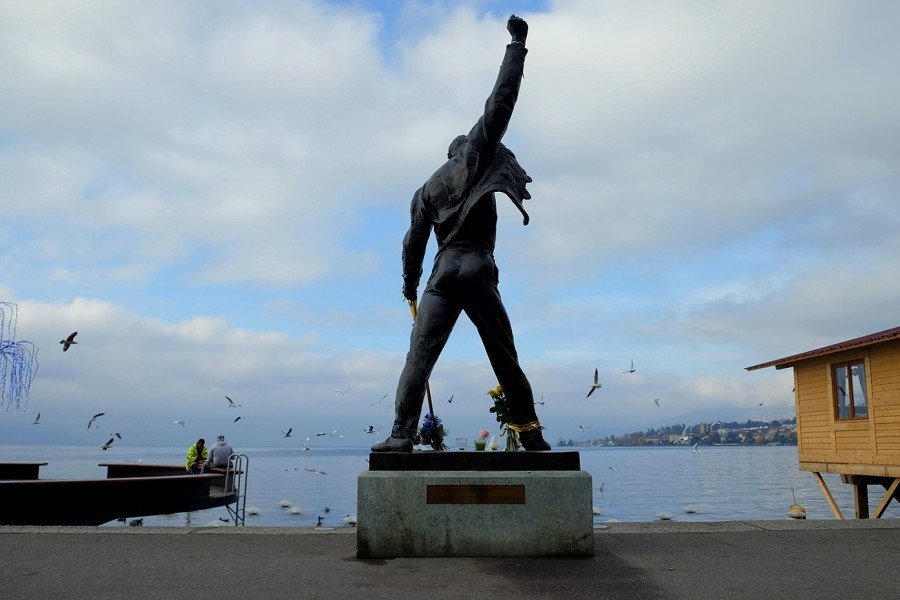

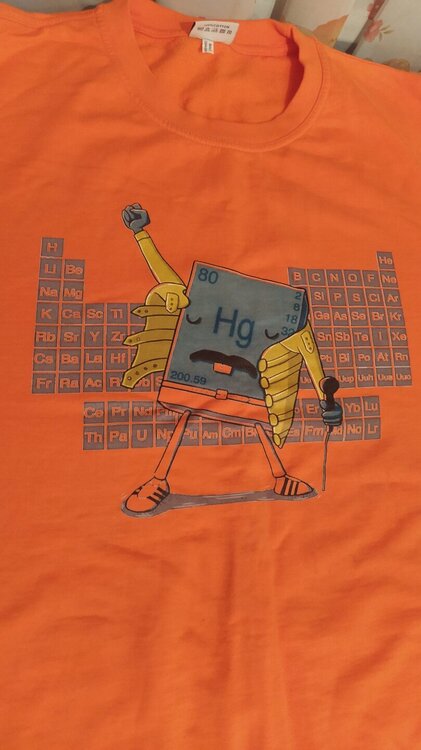

А ещё сегодня день рождения лидера британской рок-группы Queen Фредди Меркьюри. И хоть его нет с нами уже почти тридцать три года, моё увлечение его музыкой, начавшееся ещё в студенчестве, продолжается как говорится в полный рост, ибо гений бессмертен. Мой гардероб - лучшее тому подтверждение 😉 Есть даже вот такой прикид, иронически обыгрывающий сценический псевдоним певца, которого родители звали Фаррух Булсара (mercury по-английски значит ртуть). Когда-то давно, до ковида и СВО, я очень мечтал как-нибудь обязательно побывать в швейцарском Монтрё - где есть превращенная в музей студия звукозаписи, в которой "квины" делали свои лучшие альбомы. И конечно, памятник самому Фредди. Случится ли это хоть когда-нибудь - теперь неизвестно. Но по счастью, время от времени удаётся встретится с Фредди на Невском 🙂. Пусть он там и не очень похож на себя... Да и вообще, как говорил быковский Маэстро, все эти детали - ерунда, а вот музыка - вечна 😉. И из огромного музыкального наследия Фредди сегодня захотелось вспомнить его самую-самую последнюю вещь. Записанную им в мае 1991 года, за полгода до смерти. Причём последний куплет допел уже другой "квин" - Брайан Мэй. Уже после того, как Фредди не стало... Mother Love - Queen (Music Video) [HQ].mp4 Mother Love. "Материнская любовь..." Последний и великий шедевр вокала Меркьюри - который остался музыкальным гением даже на краю вечности. Впрочем, есть и ещё одна причина, по которой сегодня я выбрал именно эту песню. Вчера моей маме исполнилось 75... Да-да, судя по первым дням месяца, в сентябре вообще родилось очень много хороших людей 🤣😇.

.jpg.4090ccc2ec2a309e75200fd49857a28d.jpg)

.thumb.jpg.bdd960feb479a00e851de25590f41989.jpg)

.thumb.jpg.ab8144a7a6c59079483c2a94d575aead.jpg)

.thumb.jpg.1e81afa35764ebe0fd0cc45c456f50f2.jpg)

.thumb.jpg.052531a8c2727229e8514b0aa4891733.jpg)

.thumb.jpg.ffe161367fd920138b8196d654af35f8.jpg)