Весь контент Нафаня

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

Спасибо за Ваш ассоциативный ряд, очень ярко и образно, окончательно убедилась, что не моё, в кино точно смотреть не пойду. Так я балет ходила смотреть:)) просто сидя в кинотеатре, форум читать не будешь, а любопытство мучило, поэтому и хотелось впечатления Люды почитать до начала сеанса:)

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

-

Дорогами Кавказа. Кисловодский парк, Большое седло

Я поднималась к вершине Большого седла, оглядываясь по сторонам и пытаясь рассмотреть окружающие пейзажи сквозь слепящий солнечный свет. Посмотреть было на что. Если вам когда-нибудь скажут, что на Большое седло идти смысла нет, ибо виды будут те же, что с Малого - не верьте! Потому что помимо панорамы Кисловодска, которая в самом деле не выглядит примерно также, как и с Малого седла, с Большого открывается ещё и прекрасный обзор ближайших гор-лакколитов, включая Машук с лежащим у её подножья Пятигорском. Ну, и Малое седло, кончено, тоже прекрасно видно. Поэтому головой я вертела на 360 градусов, охая от восторга:) Пятиглавая Бештау: Машук опознается по телевышке на вершине: Малое седло: Дошла до триангулятора, обозначающего высшую точку Кисловодского парка (1410м), а там неожиданно... царь горы:)) Рельефы: и масштабы: Люди даже на соседнем склоне кажутся с вершины крошечными. Невероятные, необъятные ширь и простор вокруг, вызывающие восторг! Пробыв на вершине с полчаса, двигаюсь в обратный путь - солнце припекает нещадно, но наверху гуляет ощутимый ветер. Не чета тому, что был накануне, поднимал пласты снега, едва не скручивая их в рулончики (следы его разгула видны, жёсткие снежные пластины почти вертикально торчат из сугробов), но всё же холодный и пронизывающий, долго под ним не прогуляешь. Гора Шульгач и Малое седло за ней: Простите, но лучшее фото из этих сказочных деревьев я выбрать не могу:)) И вот уже снова передо мной Малое Седло: От него до цивилизованной части парка с терренкурами решила возвращаться другим путём - той самой тропой, по которой я возвращалась год назад. Она несложная, с иным ракурсом-видом на Малое седло, с периодически встречающимися скальными останцами... в общем, интересная. Немного фото с неё в зимнем варианте - в следующий раз. Продолжение следует...

-

Праздник - каждый день! Даты, события...

Один из самых любимых фильмов детства. Да и до сих пор, если попадается, зависаю, пока не досмотрю до конца. Чудесный, добрый, с замечательными актёрами, музыкой. Читала, кстати, что Наташа Гусева не хотела сниматься, пришла на пробы за компанию, подружку поддержать. Серьёзная была девочка, сосредоточенная на учёбе, говорят, на кино смотрела как на баловство. Но режиссёр увидел её в коридоре и понял, что это именно та, которую он безуспешно искал. А про шарики - запомнился и запал в душу старый французский короткометражный фильм "Красный шар", про дружбу мальчика-фантазера и воздушного шарика. Очень трогательный, немного грустный.

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

Я тоже люблю и перечитываю периодически и "Повести Белкина", и "Онегина", и "Капитанская дочку", и стихи. А уж на сказках я выросла.. Маму бесконечно читать заставляла, она их наизусть знала:)) это был самый мощный стимул научить меня читать для родителей - я так, видать, достала просьбами почитать Пушкина, что однажды мне дали в руки книжку и сказали: "Читай сама":) так что Пушкин пришёл ко мне задолго до школы и остался после школы)

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

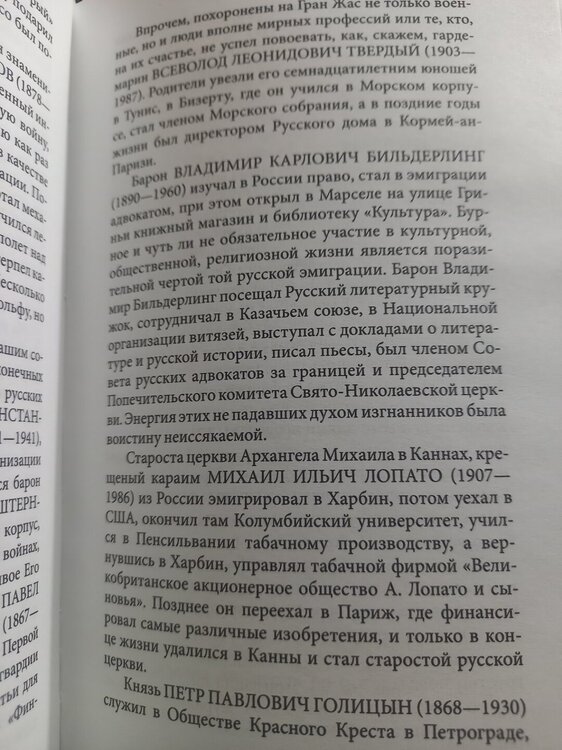

Так я тоже не думала. Может, времени много прошло со времен чтения прошлых книг, может, придираюсь... но не вижу в этом невероятном количестве фамилий, о которых часто 2-3 строчки написано, особого смысла. Вот примерно так часто: Как по мне, так лучше бы несколько ярких личностей, но подробно, а не всех найденных перечислять. Они, собственно, есть - более подробные истории, тогда читать становится интереснее. Когда он с такой же скурпулезностью описывал историю каждого дома на парижских улицах, было интересно, а тут... не знаю, не впечатляет. Меня вот он как раз не оставил равнодушной со знаком минус, именно из-за несоответствия классическом тексту. Превратили добрую фантастическую историю для подростков, которую я и сейчас иной раз перечитываю с удовольствием, историю о дружбе, в какой-то нелепый боевик и бестолковую любовную драму. Я, в принципе, заранее понимала, что не зайдёт, уже по фото на афише, пошла из-за Хабенского:) Всё-таки не только своего:) мне кажется, классики - потому и классики, что актуальны во все времена.

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

Нет, не смотрела. Я давно по такому принципу живу:) если нет желания убираться, так "пыль лежит, и я полежу":) Но бросать недочитанное не научусь, наверное, никогда. По пальцам пересчитать можно книги, которые бросила, не дочитав. Просто несколько раз попадались книги, где в начале тоска смертная, а финал неожиданный и интересный. Потому я не теряю надежды:) Но я, надо сказать, и выбираю по аннотации или совету друзей, с которыми интересы сходятся, а не то, что модно или (упаси боже) входит во всякие списки, обязательные к прочтению. Пару раз повелась на пометку на обложке типа "Сто лучших книг " или "Книги, которые перевернут ваше мировоззрение", долго плевалась и с тех пор с такими пометками не беру принципиально:))

-

Весна идет...

Вот это помидоры у Вашей мамы! Метровыми с завязью, похоже, высаживать будете:)

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

-

Возвращение в Грузию. Четыре года спустя...

Попалось на глаза в новостной группе в соц.сетях, сподвигло, наконец, посмотреть фильм. А то дважды уже была в Кутаиси, проходила мимо этого мальчика со шляпами на мосту, но так и не видела его прототипа в кино:) " Однажды, еще никому не известный молодой Резо Габриадзе, поспорил, что именно он, а не профессиональный скульптор сделает самый похожий портрет для надгробия некоего почтенного человека, в итоге выиграл спор. А позже эта история легла в студенческий сценарий Габриадзе, учившегося на Высших сценарных курсах в Москве..." Тогда Резо Габриадзе был ещё юным и никому не известным. Слава придёт к нему гораздо позже, он станет известным сценаристом, драматургом, режиссёром, художником, скульптором и основателем легендарного Тбилисского театра марионеток. А по этому студенческому сценарию грузинский режиссер Эльдар Шенгелая снял в 1968 году фильм «Необыкновенная выставка». Историю о талантливом скульпторе Агули, который чтобы прокормить семью, берется за изготовление могильных памятников. Поначалу он ещё пытается творить, ища свой стиль, но заказчики не хотят платить деньги ни за какие творческие эксперименты, только за портретное сходстве памятника. И постепенно скульптор, смирившись, становится обычным ремесленником. И хотя по-прежнему стоит во дворе его дома кусок отменного мрамора, подаренный учителем, и роятся в голове планы и мечты, но однажды он понимает, что тем мечтам о великом творении не суждено уже сбыться никогда - бытовые заботы победили желание творить. Понимает, к слову, тогда, когда оказывается однажды на кладбище, уставленном собственными работами. И уходит кусок мрамора к ученику - юному, с горящими глазами и пылкими мечтами, такому же, каким некогда был сам Абули. С надеждой, что хотя бы у того - получится! Фильм хорош, как и всё, к чему прикасался Резо Габриадзе, в лучших традициях снимаемого киностудией "Грузия-фильм": добрый, трогательный, немного грустный; в нём есть место и юмору, и тихой печали. Ещё один аргумент за то, чтобы смотреть - виды Кутаиси и особенно интересно - храм Баграта до реставрации. В фильме он стоит в руинах, даже без купола. Есть возможность оценить масштабы работы реставраторов.

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

Да не, у меня как раз душа не особо лежит, я почти уверена, что это не мой жанр (я не люблю рэп, вольное обращение с классикой, к Юре Борисову отношусь спокойно), просто надо ж поставить галочку и составить собственное мнение на основе просмотренного, а не на основе анонса-содержания. Вдруг чудо случится, и там шедевр, который покорит. Хотя обычно меня интуиция не подводит ("Сто лет тому вперед" в подтверждение). Но я таки уже почти утвердилась в решении в кино на него не ходить. Всяк же потом по телеку покажут:) Сегодня вместо "Пророка" в кино, наконец, посмотрела дома "Необыкновенную выставку" Шенгелая, а то давно собиралась, да всё откладывала.

-

Дорогами Кавказа. Кисловодский парк, к Большому седлу.

А дальше начались приключения, без коих я добраться до конечной точки маршрута я не могу. Конечно, я направилась к Большому седлу, но просто пройти по наиболее очевидной тропе - это же не мой метод. Надо ж предварительно поплутать и побродить кругами:)) Я спустилась с Малого седла вниз: Бросила взгляд назад, на гору, где только что была: Осмотрелась по сторонам: Собственно, что идти мне вот в ту сторону, к горам, было понятно: Да и тропа была видна - вот же вдоль леса по ней люди идут: Но я для начала свернула правее той горки, у основания которой стояла, что на фото выше с деревьями на склоне. Ну, просто там ребята что-то фотографировали, мне стало интересно:)) Попала в очередную серию зимней сказки:) Этот поворот оказался интересным по двум причинам: во-первых, отсюда открывался красивый вид на Малое седло: Во-вторых, склон горы с этой стороны представлял собой интересный скальный выход чего-то белого, вероятно известняка: Ну, и лошадки сзади остались живописные на фоне неба:) И нет, чтобы сфотографировать да вернуться, я продолжала идти дальше, оглядываясь назад. Мне всё казалось, что с отдалением вид на Малое седло становится всё интереснее, и я отходила всё дальше. Да и возвращаться обратно уже стало лень, думалось, что куда-то же эта не тропа даже, а автомобильная колея приведёт... хотелось верить, что на Большое седло: Наконец, моя дорога углубилась в лес: Я прошла по ней ещё немного и поняла, что вряд ли выведет она меня в нужном направлении. По моим подсчётам мне надо было уже поворачивать налево, а дорога уходила направо и вниз, и я не была уверена в том, что она, обойдя гору, повернёт в нужном направлении. Решила не рисковать и возвращаться. Но топать обратно было далековато и лень. Я вспомнила, что там, где автомобильная колея нырнула в лес, я заметила едва заметную тропинку, зигзагом карабкающуюся наверх, на горку, и решила попробовать подняться по ней. Временами тропинка терялась, приходилось лезть по колено в снегу, но в целом была вполне проходимой: Я вышла на тропу, бегущую среди деревьев по верху горки: Отсюда открылся совсем шикарный вид на Малое седло, не зря шла:) Горы, которые меня манили, были видны, левее: Но тропа к ним шла ниже, я видела идущих по ней людей, ещё когда стояла у Малого седла. Вот примерно оттуда, где стоят машины: Я была почти уверена в том, что и по этой верхней тропе я в конце концов выйду к повороту налево, к Большому седлу, но... я не знаю, что на меня нашло, я вдруг повернула назад, решив спуститься и пойти по нижней тропе. Навстречу мне попалась семья из бабушки, мамы и внука, спросили, дойдут ли здесь до Большого седла, я честно ответила, что не дошла по ней до конца, решила попробовать по низу. Они поворачивать назад не стали, да и то верно, преодолели довольно крутой подъем. Решили идти куда придут, не так уж принципиально то Большое седло, просто ведь гулять вышли. В итоге я их встретила на вершине Большого седла - дошли, подтвердив моё первоначальное предположение:) Я же спустилась вниз. И тут на меня и вовсе нашло затмение... вместо того, чтобы выйти на широкую, хорошо утоптанную тропу под склоном горы, с которой я только что спустилась, я вдруг увидела едва приметную тропинку, срезающую значительную часть пути и поднимающуюся сразу на гору с триангулятором - Шульгач (1350м). Точнее даже она убегала куда-то между горой Шульгач и Большим седлом. Тропинка была в стиле мапс.ме - "одна корова прошла":)) Здесь прошли, пожалуй, пара человек да собака (иногда были видны следы лап). При этом порой проваливаясь в снег на склоне по колено. Когда я поняла сомнительность этой тропы, повернуть обратно не дала уже злость на саму себя: выбрала такой путь, так топай уже по нему, надоело бродить туда-сюда. Поэтому я упорно шла по этой чудо-тропинке в полном, естественно, одиночестве. На моё счастье, никаких непреодолимо-крутых подъемов в финале не обнаружилось, уже хорошо:) Идеально белые и безлюдные пейзажи вокруг порой кружили голову, казалось, что каким-то своим неверным шагом я попала куда-то в иное измерение... пока из-за очередного поворота тропы не открывался вид на Кисловодск:) Счастью моему не было предела, когда, наконец, моя чудо-тропа вывела меня к нормальной, неширокой, но утоптанной гораздо большим количеством ног тропе:) А тут за очередным поворотом и Большое седло показалось. Оставалось только подняться: Продолжение следует...

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

Так времени жалко. Я ж привыкла досматривать и дочитывать, даже если совсем не нравится - дурацкая черта характера. Вот сижу сейчас читаю: И не понимаю особо, зачем и для чего? Купила когда-то, помня о том, как мне нравились его путеводители по Парижу и книга об Ахматовой и Модильяни. А тут просто не понимаю, зачем читаю кашу из кучи имён, живших и похороненных на Лазурном берегу. Прочитав треть, почерпнуть пару имён, которых или о которых хотелось бы почитать подробнее, остальные даже не пытаюсь запомнить. Поймала себя на мысли, что читать уже начала просто через строчку, отложила, пусть полежит:)

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

У меня вопрос:) помнится, с месяц назад обсуждали кино, тогда были желающие сходить на "Пророка". В итоге кто-нибудь его посмотрел? Поделитесь впечатлениями, пожалуйста. Я честно ходила в кино за это время три раза с намерением, но каждый раз что-то меня останавливало и сворачивало в сторону:)) посмотрела "Война и музыка" Сарика, "Северный полюс" и "Роднину" в итоге, но не "Пророка". Теперь вот сижу и думаю, предпринять ли четвертую попытку?

-

Дорогами Кавказа. Кисловодский парк, к Малому седлу.

Итак, я топала по дорожке, окружённой укрытыми пушистым инеем деревьями. Сначала она вела вдоль ограждения спортивного комплекса и была довольно многолюдной, а потом свернула, шла какое-то время вдоль забора, отгораживающего в этом месте парк от дороги, а потом и вовсе углубилась в лесную часть, и я на некоторое время осталась на ней совсем одна. Довольно быстро я начала подозревать, что тропа ведёт к Малому седлу, и оказалась права. Вскоре она вынырнула на открытую местность: Немного задержавшись на этой сказочной со всех сторон полянке, я потопала дальше и через считанные минуты увидела вершину Малого седла: Местность вокруг была совершенно незнакомая, и дело было даже не в снежных её одеждах. В прошлом году, поднявшись сюда с кучей приключений, я попала в облако и увидела сплошное молоко. Потому сейчас я с интересом осматривалась по сторонам, не особо спеша к вершине: И вот, наконец, вид на Кисловодск с Малого седла: Эльбрус между тем почти совсем скрыли облака, только вершины выглядывают: Местный сторож дрыхнет на солнышке: Погода в самом деле стоит чудесная - тепло, солнечно и почти даже безветренно, так и шепчет - нужно гулять дальше. Потому продолжение следует...

-

Весна идет...

Да нормально, у них ж там опять снег пошёл, кажется, они, как дети, радуются и снеговиков лепят:)))

-

Весна идет...

Так рядом 30 - Астрахань. И по телефонному коду на рекламном баннере не понятно, видны первая и последняя цифра, так у Махачкалы - (8722), у Астрахани (8512) :)) Алексей постарался зашифровать:)) п.с. Магазин газовых котлов "Сармат"... это, похоже, всё-таки Астрахань:)