Нафаня

Пользователи

-

Зарегистрирован

-

Посещение

-

Сейчас

Просматривает профиль: Нафаня

Весь контент Нафаня

-

Вы не поверите...

А только мне при виде этого на желудке как-то нехорошо стало?:)) В Приморье выпускают с морской солью и водорослями. Второй вариант как-то не зашёл, а вот с солью очень даже.

-

Возвращение в Грузию. Четыре года спустя...

День 14. Дорожные картинки. К Дашбаши. Снова убегает к горизонту серая лента дороги: Мне кажется, что у меня перед глазами ещё стояла синяя гладь Паравани, когда внизу разлилась среди рыжих гор новая синь. На мгновение мне даже подумалось, что просто дорога снова как-то извернулась зигзагом так, что стало вновь видно озеро, на котором мы только что побывали. Но потом дошло, что впереди просто уже показалось Цалкинское водохранилище - одно из крупнейших хранилищ пресной воды в Грузии, на река Храми: Оно лежит на плато в окружении Траилетских гор, по его берегам разбросано несколько сёл и город Цалка, ранее примечательный тем, что население его почти полностью было греческим. Сюда в 19-ом веке, в период русско-турецких войн переселялись, ища спокойной мирной жизни эрзурумские греки, следующая волна миграции была связана с Первой мировой войной и геноцидом - из Турции, занимая заброшенные грузинские сёла, потянулись сюда не только греки, но и армяне. В советские времена численность греков в Цалке составляла около 30 тысяч, даже в школах в качестве иностранного языка здесь преподавали не английский, а греческий. Большинство греков с развалом СССР покинули Цалку, перебравшись в основном на Кипр, сейчас здесь осталось что-то около 1000 человек. Основная часть населения сейчас - армяне, как и в селе Дашбаши, к которому мы держим путь, проезжая через Цалку. В этом районе немало интересной старины - есть в сёлах и сохранившиеся греческие храмы, и старые грузинские и армянские церкви, и древние могильники начала нашей эры, но всё это практически неизвестно туристу. Влечёт сюда в основном каньон Дашбаши, особенно после строительства перекинутого через него стеклянного моста. Мы проехали через Цалку и свернули с трассы направо. До Дашбаши - всего пара километров. И вот мы уже на парковке у входа в каньон. Сбывается ещё одна моя мечта:) Продолжение следует...

-

Возвращение в Грузию. Четыре года спустя...

День 14. Дорожные картинки. Озеро Паравани. Дальше дорога побежала вдоль реки Паравани, притока Куры, вытекающего из одноименного озера. Проехав мимо ещё пары посёлков, мы въехали в село Пока, знаменитое на всю Грузию продукцией из местного женского монастыря. Перед нашими взглядами предстала самая что ни на есть классическая деревня – с саманными домиками, с плитами кизяка у плетней, с низенькими заборчиками, с гуляющей по улицам домашней живностью. Пока – место очень древнее, знаменито оно тем, что было первым грузинским селом на пути святой Нино, бежавшей из Армении от преследований царя Трдата. Здесь во сне ей явился ангел, повелевший идти в Мцхету, а местные пастухи указали путь. Сегодня в Поке есть два монастыря имен святой Нино – мужской и женский. Оба они возникли пару десятилетий назад вокруг старых церквей 11-12 вв. Женский монастырь ведёт активную хозяйственную деятельность, производя собственные сыры, шоколад, мёд, травяные чаи. Эта продукция, хоть и недешёвая, славится на всю Грузию. Нет, заезжать мы не стали:)) Выехав из села, мы долго-долго ехали вдоль озера Паравани, свернув к берегу почти у самого его противоположного Поке краю. Паравани – самое большое озеро Грузии, площадью около 40 кв.км., расположенное на высоте около 2000 м. Оно неглубокое, 2-3 метра, и непрозрачное – даже у самого берега дно не просматривается, вода мутная. О возникновении озера есть легенда, которая гласит, что однажды живший в этих краях царь решил найти жениха своей дочери. Для этого пришла ему идея объявить состязание, победитель которого получал дочь и царство в приданное, а побежденным – голову с плеч долой. Девушка была более гуманной, она нашла другое задание для потенциальных женихов, позволившее спровадить молодцов подальше от гнева царя. Она объявила, что выйдет замуж за того, кто принесёт ей негаснущее пламя. Женихи отправились на поиски, но все они оказались безуспешными: ни один так и не вернулся. Несостоявшаяся невеста, отчаявшись ждать, зарыдала и плакала до тех пор, пока из её слёз не получилось озеро. Легенда, к слову, не слишком правдоподобна изначально – озеро-то пресное:) Но его появление – действительно загадка. Есть у него и реальная тайна, которую до сих пор не получается исследовать до конца. Как я уже упоминала, вода в озере мутная, и потому даже при небольшой глубине исследовать дно очень сложно. Потому озеро долгое время скрывало на дне неведомое. И лишь во второй половине прошлого века была обнаружена удивительная находка – на дне озера находится курган, могильное захоронение, относящееся к 4 веку до н.э. Площадь его огромна - около 900 кв.м. Но самое удивительное, что при дальнейшем исследовании в центре кургана был обнаружен проход, вдоль которого найдено большое количество предметов быта, посуды, керамики примерно 12-го века. Т.е. на месте древнего могильника, вероятно, засыпанного землей, полторы тысячи лет спустя возникло другое поселение, которое затем каким-то образом оказалось на дне озера Паравани. Этакая местная Атлантида. Предполагается, что озеро изначально было гораздо меньших размеров, и лишь в 13-ом веке в силу каких-то геологических процессов или потрясений его площадь увеличилась, затопив курган. Но до окончательного понимания и завершения исследований ещё далеко - озеро Паравани очень медленно раскрывает свои тайны. Примерно восемь месяцев в году здесь бывают холода, не дающие погружаться на дно, в тёплые же месяцы препятствием становится уже упомянутая мутная вода - ни рассмотреть тольком, ни сфотографировать находки под водой невозможно. Для описания и документирования над поверхностью озера устанавливали деревянный помост, на который поднимали находки. Эта местность вообще скрывает немало таинственного и загадочного. В горах, что видны за озером, например, есть пара древних крепостей Шаори и Абули, за стенами которых можно найти мегалитические сооружения, похожие на дольмены. Откуда они там, кем созданы и что скрывают - на все эти вопросы нет точных ответов. Я погуляла немного по берегу озера, глядя, как скачут на солнечные зайчики на поверхности воды, и радуясь возможности размять ноги после длительного сидения в машине: Озёрные волны:) Кто-то летит:) Весной здесь можно увидеть фантастическое сочетание цветущих лугов, молодой зелени травы, синей глади воды и снега, лежащего на склонах гор. А сейчас вот местные жители собирают урожай картошки:) Да пасут стада: Мы поехали было дальше, но дорога начала подниматься немного в гору, и я снова попросила остановиться, когда озеро стало видно чуть с высоты. Не могла отказать себе в удовольствии посмотреть на синюю гладь ещё немного:) А с другой стороны - не менее синее небо: И причудливо словно надкусанная кем-то разноцветная гора: Едем дальше:

-

Возвращение в Грузию. Четыре года спустя...

День 14. Дорожные картинки. От Хиртвиси к Паравани. Итак, мы свернули на незнакомую для меня трассу. Поначалу вдоль дороги мелькали те же горы, что и до того - покрытые выгоревшей травой, бугристые, порой показывающие скальные зубы, иной раз разбавляемые жёлтыми пятнами растущих вдоль дороги тополей: А потом пейзажи изменились – вокруг дороги появились гладкие, не покрытые лесом горы. Скорее даже всхолмленное плоскогорье. Постепенные подъёмы/спуски привели на высоту около 2000 метров. Богдан заметил, что природа здесь не типичная для Грузии, больше напоминающая армянские пейзажи. Да оно и неудивительно – граница с Арменией (и Турцией) совсем рядом. В этой суровой местности с капризным климатом вдоль дороги изредка мелькали лишь небольшие деревеньки. Даже город Ниноцминда, через который продолжался подъем на перевал Паравани, напоминал скорее большой посёлок с частной одноэтажной застройкой. Сёла, к слову, заселены по большей части армянским населением – сюда в начале прошлого века бежали из Турции, спасаясь от геноцида. Ещё интересный факт, связанный с этой местностью - здесь, в регионе Самцхе-Джавахети, в районе Ниноцминды и озера Паравани есть немало деревень с русским названиями - Гореловка, Тамбовка, Владимирское и др. Откуда они здесь? Все они некогда были основаны духоборами - староверами, не признавшими реформы патриарха Никона и сбежавшие от преследования официальной церкви подальше от насиженных мест. От этой местности повеяло родиной – перевал Паравани очень напоминал нашу Сару: плоская, лишённая древесной растительности равнина, местами лишь украшенная холмами, на которой гуляют ветра и куда заглядывает снег среди лета. С той лишь разницей, что наше степное плоскогорье расположено примерно на 1500 метров ниже:) Завораживающий меня пейзаж, где, чудится, небо так низко, что можно дотянуться рукой: Тени облаков ползут по склонам гор: А потом рыжие пейзажи горной степи разбавились синими кляксами озёр. Словно кто-то на небе нёс да расплескал ведро с краской:) Сначала показалось Сагамо – живописное озеро, на берегу которого кусочек ярко-жёлтого леса создал прекрасное сочетание красок в стиле Ван Гога:) Сфотографировать, к сожалению, не успела. Мы перепутали было это озеро с нашей целью – Паравани и начали искать, где бы удобнее подъехать к берегу, но навигатор вёл дальше, и мы проехали мимо. Сейчас жалею, надо было остановиться. Хотя… если бы мы останавливались на каждом интересном месте, в Дашбаши в тот день я бы точно не попала:)) Впереди показались слегка заснеженные вершины - кажущаяся невысокость этих гор обманчива, на самом деле высота их переваливает за 3000 метров:

-

Возвращение в Грузию. Четыре года спустя...

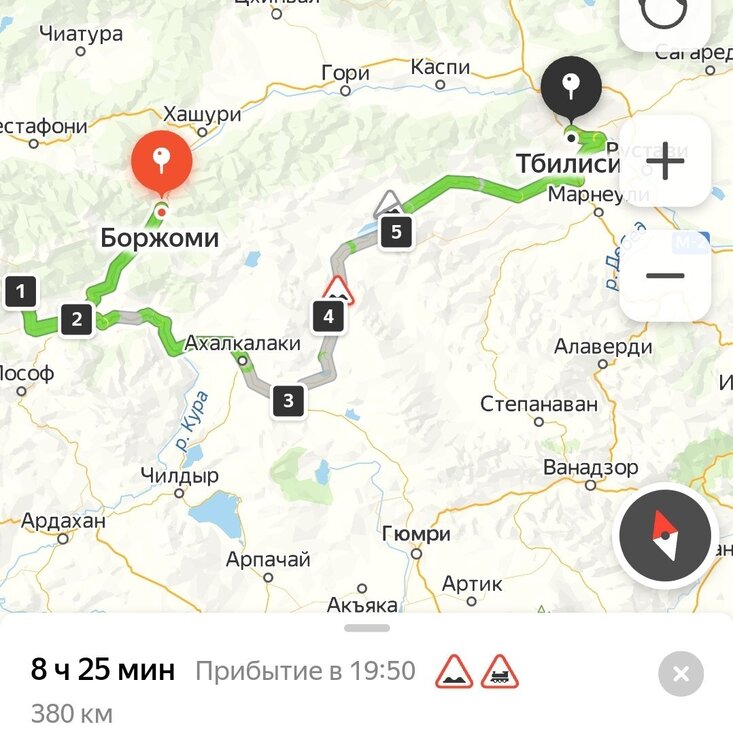

Если этот маршрут смотреть, он выглядит примерно так: Сверху через Гори и Каспи прямой автобан, по которому два часа до Тбилиси. Что называется, почувствуй разницу:))

-

Возвращение в Грузию. Четыре года спустя...

Когда планирую маршрут, прикидываю по яндекс.картам или гугловскому аналогу, чтобы посмотреть примерное время в дороге и метки на что-то интересное, что есть вдоль дороги. Но для истории не сохраняю:) Да, там очень яркие именно красные оттенки.

-

Возвращение в Грузию. Четыре года спустя...

День 14. Дорожные картинки. Где-то между Абастумани и Ахалкалаки:) Итак, мы едем дальше. До Ахалцихе – по той же дороге, просто возвращаясь обратно. Облегченно вздыхаем, выехав на нормальный асфальт. От Ахалцихе поворачиваем в сторону Ахалкалаки – как если бы ехали в Вардзию. Навстречу второй моей мечте. Собственно, родилась она однажды благодаря Богдану, кому же, как не ему, её исполнять?:) Вот под мелькающие за окном дорожные картинки и расскажу предысторию того, как мне взбрела в голову идея этого маршрута:) А было дело так. Зимой, в мой первый приезд в Грузию, мы поехали в Вардзию, по стандартному пути – через Гори и Ахалцихе. Тогда он и рассказал мне историю о том, как однажды девушка заказала трансфер в пещерный город другим путём – через Цалку, Паравани, Ахалкалаки. Просто потому, что слышала, что это очень красивая дорога. Я, к слову, тоже читала про эту дорогу, но не знала, насколько она проходима для легковой машины. Богдан сказал, что тот день он запомнил надолго – во-первых, потому, что девушка совсем не рассчитала силы: её начало укачивать уже на первой трети пути, так что пришлось останавливаться буквально каждые 15 минут. Ей было совсем не до любования пейзажами и фотографирования. А во-вторых, на перевале Паравани в конце апреля они попали в сильный снегопад, сделавший видимость практически нулевой. Потому что дорога-то та в целом хорошая, хоть и извилистая, но очень уж непредсказуемая в плане погодных условий. Вот и нынче утром, приехав за мной, Богдан сказал: «Я вчера в шиномонтажку заехал, резину на всякий случай поменял на зимнюю. На перевале на днях снег уже падал». Краски осени: В тот день, почти пять лет назад я выслушала эту историю просто как занимательную и заставившую улыбнуться, не примеряя к себе. Но информация засела в голове и не захотела оттуда уходить. Через год, ещё без особых планов и намерений, я спросила у Отара, не знает ли он о состоянии той дороги. Полученное в ответ «Я даже и не хочу об этом знать!» разожгло любопытство, которое однажды переросло в навязчивую идею… или мечту:) И вот, собираясь в очередной раз в Грузию, я вспомнила о ней. Дабы хоть чем-то оправдать этот странный круг до Тбилиси, сказала, что хочу заехать в Дашбаши. Но в каньон, конечно же, можно было съездить и из Тбилиси в другой день. Главной моей целью была сама дорога. - Ну, Вы же сами говорили, что она красивая, мне стало интересно, - объясняя при встрече мотивы этого решения, сказала я. - Красивая, - улыбнулся Богдан. – Только я мало видел желающих по ней проехать. Но в Вашем случае я даже не удивлён:) И вот мы ехали по этой дороге. Поначалу пейзажи были знакомыми, хоть и затуманенными в памяти прошедшими годами: дорога в Вардзию настолько живописна, что её сложно забыть:) Правда, я помнила эти горы припорошенными снегом, а сейчас они были раскрашены красками осени: Доехали до отреставрированной крепости Хертвиси - одной из самых старых сохранившихся крепостей Грузии. Когда она возникла, доподлинно неизвестно, но есть сведения, что она сильно пострадала в 13-ом веке от землетрясения, разрушившего Вардзию. А, значит, существовала, как минимум, во времена раннего средневековья. В 16-ом веке она перешла под власть турков, у коих её пытались отбить с интервалом примерно в столетие Георгий Саакадзе, Ираклий II, а затем и генерал Паскевич. Русским войскам это удалось сделать окончательно, с тех пор крепость по сути утратила своё значение: У Хертвиси от основной трассы в сторону уходит дорога к Вардзии, до которой всего около 15 километров. Но в этот раз мы едем дальше, в направлении Ниноцминды. Начинается незнакомый ещё для меня путь. Продолжение следует...

-

Возвращение в Грузию. Четыре года спустя...

С "успеть почувствовать" в самостоятельных поездках всё несложно же, я давно махнула рукой на попытки объять необъятное и перестала бегать галопом. С возрастом и опытом путешествий приходит осознание, что лучше увидеть чуть меньше, но получить наслаждение от момента, чем постоянно куда-то бежать и жалеть о том, что всё интересное мелькает калейдоскопом мимо. С "передать" - я стараюсь немножечко донести до читателей (и прежде всего сохранить себе на память!) самое ценное из моих поездок - атмосферу, хотя слов, конечно, не всегда хватает:) Спасибо, я тронута!

-

Возвращение в Грузию. Четыре года спустя...

День 14. Абастумани. Храм Александра Невского. Этот день вообще стал днём моих сбывающихся мечтаний. И Абастумани был первой мечтой. Перед поездкой, прежде, чем заказывать этот трансфер, я ж, конечно, посоветовалась, спросив, реально ли всё мной задуманное. Богдан попросил паузу на подсчёты времени. Через некоторое время ответил, что вполне, а заодно спросил: "В Абастумани в обсерваторию хотите?" Я ответила отрицательно. Моей целью был храм Александра Невского. Он, наверное, удивился, но больше тогда ни о чём не спросил. А вот сейчас по дороге, наконец, озвучил этот висевший в воздухе вопрос: "А почему именно этот храм? Что в нём?" И я принялась взахлёб рассказывать о своей любви к творчеству Нестерова. Хотя как было объяснить, что до церкви в грузинском Абастумани мне оказалось добраться проще, чем до Марфо-Мариинской обители, я не знала:) Вот пока мы не доехали, расскажу и тут историю Абастумани. Когда-то в средневековье здесь был город. От него остались лишь фрагменты - руины замка, старый арочный мост через реку. Давным-давно он пришёл в упадок и был практически полностью забыт-заброшен. Новая история Абастумани связана с именем Адольфа Реммерта, который взялся за создание сети военных госпиталей для русской армии, и, изучив состав абастуманских минеральных вод , решил построить здесь водолечебницу. Было это в 1878-ом году. Потому основная часть зданий нынешнего Абастумани строилась в конце 19-го века. После того, как кто-то обратил внимание на чистоту и свежесть горно-хвойного воздуха (здесь в немалых количествах растёт пихта и кедр), Абастумани получил славу целительного места для лёгочных больных. В 1891-ом году сюда приехал и великий князь Романов - второй сын Александра III Георгий Александрович. Абастумани стал для него практически единственным возможным местом жительства, только здесь он, страдающий от туберкулёза, чувствовал себя более-менее жизнеспособно. С его приездом город и вовсе быстро превратился в модный курорт, сюда потянулся цвет русской интеллигенции. Сюда приезжал с лекциями Ключевский, здесь работал астроном Глазенап, бывал здесь и бухарский эмир, не говоря уже о всей императорской семье и их приближённых. Георгий Александрович, страстно любивший море, был вынужден жить среди гор. Скучая по любимой стихии, он даже оформил одну из комнат своего дома в виде капитанской рубки со всеми необходимыми приборами. Но не сказать, что жизнь в Абастумани была для него каторгой. Грузию он полюбил, много путешествовал по стране, интересовался её архитектурой и культурой. И когда решил построить в Абастумани храм, вопреки тогдашней моде на русский и византийский стиль, настоял на том, чтобы облик его копировал традиционные грузинские храмы. За основу была взята церковь Зарзма, располагающаяся неподалеку, в горах. Потому абастуманский храм некоторое время носил имя Ахали-Зарзма (Новая Зарзма) и лишь позже был переименован в Александро-Невский. Для росписи храма Георгий Александрович пригласил Михаила Нестерова, который к тому времени уже был состоявшимся и признанным в России художником. Из-за болезни дочери Нестеров приехал не сразу, а лишь в феврале 1899-го года. Он так потом описывал свои впечатления от увиденного: "А вот справа и новая церковь, та, которую мне скоро придется расписывать. Она в грузинском стиле, прекрасно выдержанном. Среди гор она не кажется высокой, тогда как на самом деле она высока и обширна. Я с напряженным вниманием вглядываюсь в ее подробности. Все прекрасно, пропорционально. Красивый материал-камень зеленовато-желтый, как бы горчичного цвета. Купол каменный, красноватого приятного тона. Прекрасная паперть, кое-где осторожно введен оригинальный грузинский орнамент, высеченный из камня же. Справа небольшая, изящная, значительно ниже церкви, колокольня. Церковь алтарной стеной почти касается покрытых хвойным лесом гор. Она рисуется красивым пятном на их темно-зеленом фоне. Вот и церковь осталась позади". На следующий день его провели и внутрь храма, чтобы показать масштабы работы: "Церковь внутри была очень обширна. Прекрасный белого с розовым мрамора иконостас с образами Бруни (внук знаменитого), причем мне тут же было сказано, что образа эти временные и их решено заменить моими. Стены были оштукатурены и очень хорошо расположены, хорошего размера, — приятного для росписи. Архитектором церкви был старик Симансон, давно, в молодости, состоявший при Наместнике В.К. Михаиле Николаевиче. Симансон был талантливый художник, но, как говорили, плохой техник, что поздней и обнаружилось в Абастуманской церкви." (недочёты работ, о которых пишет Нестеров, выявились буквально в следующем году, когда он приступил к росписи: крыша храма протекала, свод покрылся трещинами, штукатурка отслаивалась. Художник настоял на отстранении архитектора и на проведении части работ по внутренней отделке заново). Через несколько дней после приезда в Абасумани М.Нестеров встретился в великим князем, чтобы согласовать программу росписи: определились с сюжетами и святыми, коих следовало изобразить. Георгий Александрович настоятельно посоветовал художнику съездить в Зарзму и обратить внимания на тамошние росписи и их сюжеты. К сожалению, великий князь не увидел даже предварительных эскизов, которые Нестеров согласовывал уже с Николаем II. Брат последнего императора погиб 10 июля 1899 года, разбившись на некоем подобии мотоцикла, спускаясь с Зекарского перевала. Храм Александра Невского стал его подарком Грузии, а росписи Нестерова - своеобразным реквиемом, памятью о нём. Нестеров работал над росписью храма три года - с 1900 по 1903. Традиционно один. Помимо традиционных сцен из Нового завета: Рождества, Голгофы, входа в Иерусалим, воскрешения Лазаря, на сводах и стенах церкви можно увидеть лики святых, тезоименитством связанных с членами императорской семьи: св.Георгий Победоносец в память об инициаторе строительства храма, Александр Невский в память об отце великого князя, св.Татьяна, Александра, Николай Мириклийски, Михаил Тверской и др. Не обошлось и без крестительницы Грузии святой Нино. Но довольно уже теории и предвкушений, мы открываем дверь храма: И буквально замираем от восторга прямо у порога. На нас смотрит узнаваемый нестеровский лик - Богородица с лицом необыкновенно изящным, одухотворённым, утонченным, но в то же время - таким земным, живым, чувствующим. А сколько эмоций и чувств на лице сына её! Поначалу даже не замечаешь ничего другого - хочется смотреть в эти глаза, заглядывающие в душу, не в силах отвести взгляда: И лишь спустя время начинаешь оглядываться по сторонам, замечая общую красоту. Сам Нестеров по мере нанесения мастерами-позолотчиками золотых орнаментов на белую штукатурку отмечал, что церковь приобретает праздничный, пасхальный вид. К слову, автором эскизов орнаментов, отделяющих одну живописную композицию от другой, тоже является Нестеров, и вдохновение на их создание он почерпнул у Георгия Александровича во время первого к нему визита - тогда он увидел на столе у великого князя кинжал в удивительной красоты ножнах слоновой кости с золотой инкрустацией. Часть росписи, к сожалению, утрачена, но и то, что сохранилось - впечатляет. Мы приехали не совсем удачно в плане возможности рассмотреть росписи - в храме шла служба, и свободно ходить по нему возможности, конечно, не было. Но с другой стороны, это было очень впечатляюще - огоньки свечей отражались в золоте орнаментов, звучные мужские голоса, читающие молитву, уносились куда-то под самый купол, красиво пел женский хор. И со всех сторон смотрели на нас прекрасные нестеровские лики. "Я такого никогда не видел, - тихо сказал стоящий рядом Богдан. - Обычно в храмах совсем другие изображения, а здесь... они же как живые. Картина, портрет... ну, точно не икона же. И это очень красиво." Я пытаюсь выразить свои мысли словами... рассказать о том, что даже среди русских художников нестеровская живопись особенна, узнаваема сразу. Сложно, как это объяснить? Я прошу подождать, в надежде, что служба скоро закончится, и можно будет рассмотреть церковь, никому не мешая. Но она длится и длится, и мы вспоминаем вдруг, что в Грузии сегодня праздник - Светицховелиоба, и служба, вероятно, праздничная, и, значит, длиннее обычной. У нас нет времени долго ждать, потому, зайдя за колонну, где нет ни священнослужителей, ни прихожан, я, стараясь не шуметь, делаю несколько кадров. Они и остались на память... а большая часть увиденного - просто в памяти:) Над Богоматерью, под куполом евангелисты - Матфей и Иоанн: Святая Нино. Сам Нестеров говорил, что образ этот он писал с сестры милосердия, отдыхавшей в Абастумани, которая поразила его удивительной, необычной внешностью. Но мне, честно говоря, видятся в ней почему-то черты Елены Праховой, чьё изображение в киевском храме в виде святой Варвары некогда вызвало скандал: Святая Нино изображена ещё раз - в сцене, где Богородица даёт ей в руки крест из виноградной лозы и наказывает иди в Иверию, проповедуя христианство: Невероятной красоты ангел: Георгий Победоносец, а ниже и правее - царица Александра: Справа от алтаря за потоком света из окна почти не виден образ склонившего голову Александра Невского. Он очень похож на тот, что мы видим в виде мозаики в Спасе-на-Крови. А на соседней стене большое полотно изображает прощание с Александром Невским, пребывающим на смертном одре. Наверху же - библейские сцены: Голгофа, явление ангела жёнам-мироносицам и др.: Александр Невский изображён и ещё раз - на стене над входом, куда обычно помещают сцену Страшного суда, Нестеров по согласованию с Георгием Александровичем разместил Спасителя на престоле с предстоящими, где у ног его, - Александр Невский и Георгий Победоносец: Не ждала бы нас впереди долгая дорога, наверное, задержались бы ещё. Но нужно было уезжать, если хотели добраться до дома сегодня:) Мы вышли, щурясь от яркого солнца, постояли, привыкая к нему, после полумрака церкви. Рядом, у стены храма грелись на солнышке и вели неспешные разговоры не задействованные в данный момент в службе церковнослужители. И безмятежно спящий пёс:) - Это очень красивый и необычный храм, - повторил Богдан. - Знаете, ради него стоило проделать этот путь... Я не могла не согласиться:) Наверное, через год-другой в Абастумани стоит вернуться, чтобы побродить по округе, изучить сам город. Там уже несколько лет идёт масштабная реконструкция ( с тех пор, как в 2019-ом грузинский миллионер Бидзина Иванишвили вознамерился построить здесь крутую гостиницу, курортную жизнь, кажется. здесь решено возродить). На центральной улице напротив храма отремонтировали резные деревянные домики, прокладываются новые дороги, мостик через реку, идёт строительство на территории монастыря. Вероятно, Абастумани скоро примет облик, весьма привлекательный для туристов. Там есть, чем заняться: ходит канатка к обсерватории, основанной в 1930-ые годы и ставшей первой советской обсерваторией в горах. Она, к слову, работает до сих пор. Есть множество треккинговых маршрутов и прогулочных троп, указанных на информационном стенде: И есть чудесный целительный воздух Боржоми-Харагаульского парка, который и по сей день считается очень благоприятным для здоровья дыхательной системы. Так что сюда ещё есть, за чем приезжать:)

-

Возвращение в Грузию. Четыре года спустя...

День 14. Из Боржоми в Абастумани. Утро снова было солнечным. Кажется, грузинские дожди, наконец, остались позади. Пока ждала Богдана, решила в том удостовериться, посмотрев прогноз на пару дней вперёд. Не тут-то было:)) Ну, конеееечно... надо же собрать все дожди Грузии! Прогноз на послезавтра в Кахетии показывал дождь:)) Что? Лучший вид на Алазанскую долину? Ага, сейчас... Но я решила подумать об этом завтра:) Пока же впереди ждала долгая дорога в Тбилиси. Эта фраза может показаться странной любому, кто не полениться открыть карту и посмотрит расстояние от Боржоми до Тбилиси по автобану, там езды-то часа два с небольшим. Но выбранный мной маршрут вёл до Тбилиси кругами и в итоге занял весь день:) Для начала мы ехали не назад в Тбилиси, а вперёд - к Ахалцихе и дальше, до Абастумани. Только этот крюк длиной в 75 км занял около двух часов, потому что состояние дороги от Ахалцихе оставляет желать лучшего. Увидев её, я мысленно поблагодарила провидение за то, что рядом со мной, наверное, самый терпеливый водитель во всей Грузии:) Потому что эти колдобины бесили даже меня, а Богдан, с философским спокойствием объезжая ямы на дороге, каждый раз повторял: "Да это нормальная дорога, главное, чтобы дальше хуже не стала":) Дорога прошла, впрочем, незаметно, за разговорами. Я, как обычно, увлёкшись беседой, даже мелькающие за окнами машины живописные картинки Боржоми-Харагаульского парка фотографировать забыла:) Но немного-таки заросших лесом гор у меня есть: Руины крепости Слеса на горе над дорогой: Постепенно горы становятся как будто ниже: каменистее и безлесее: На самом деле просто растёт набираемая над уровнем моря высота. Если Боржоми находится на 850 м.н.у, то Абастумани - на 1300. Мы постепенно поднимаемся всё выше: И даже снег на самых верхушках гор появился вдруг: И вот она, чудная дорога началась:) На въезде в Абастумани попался на обочине коняшка интересной расцветки: Горы снова стали выше: А дорога - ещё менее проходимой, потому что в Абастумани идёт крупномасштабный ремонт буквально везде:

-

Поволжье, Калмыкия, отдых в Дагестане. Новинка на 2024 год!

Да дело даже не в правильных местах. Цветение тюльпанов - это лотерея, зависящая от многих факторов. Например, для цветения влага нужна, чтобы с осени земля напиталась, а у нас несколько лет подряд сушь в конце лета/осенью стояла такая, что вообще тех тюльпанов практически не видели. В прошлом году более-менее обильно цвели, после того, как осенью поливало. А что в правильные места не возят - это правильно. Чем меньше народу знает, куда ехать, тем больше шансов краснокнижным цветам выжить. От варваров, рвущих их охапками или вытаптывающих поляны ради красивых фото, к сожалению, не спасают ни штрафы, ни объявление мест цветения заповедными. К каждому цветку ведь инспектора не приставишь. Хотя, справедливости ради, просветительская работа и штрафы делают своё дело. Гораздо больше стало вокруг людей, которые хотят приехать просто полюбоваться. У нас в заповеднике весной даже специальный маршрут открывают - тропу к тюльпанам.

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

-

Возвращение в Грузию. Четыре года спустя...

Это не моё, это мне как-то в интернете картинка-сравнение карт яндекса, гугла и мапса попалось, настолько в точку попало, что я запомнила:)) Но справедливости ради, они в е периодически тупят:) нам гугл в Сванетии по Ингури однажды плыть предложил, дорогу по берегу её заметил:)) А про мапс и одну корову прочитав, я сразу вспомнила, как он мне срезать дорогу предлагал в Тбилиси к этнографическому музею, уверяя, что есть тропа в гору... там реально кто-то сквозь кусты с горем пополам пролезть, видать, ветки поломал слегка - вот и вся тропа. Я по автомобильной дороге зигзагами предпочла почему-то:)) Богдан вот, кстати, сказал, что адекватнее всех дорогу показывает навигатор яндекса, но у них он периодически теряется почему-то, потому приходится переключаться на гугл.

-

Возвращение в Грузию. Четыре года спустя...

День 13. По Боржоми к крепости Гогиа. Когда я спустилась к лавочкам центрального парка, время перевалило за обед. Я задумалась, что делать дальше. Солнце и расслабляюще-курортная атмосфера парка думам не способствовали:)) Потому я решила выйти за соблазнявшими меня накануне вечером пончиками и, перекусив, подумать ещё раз:)) Я впервые в жизни увидела, как в пончиковой пышки печёт чудо-машина. Зависла, наблюдая за процессом. Он меня настолько заворожил, что я чуть было не попросила вторую порцию, дабы ещё понаблюдать:)) Но вовремя остановилась. Забрав свой щедро посыпанный сахарной пудрой пакет, я дошла до городского парка, что был буквально в двух шагах, и осела на лавочке теперь уже там:) Пончики оказались вкусные! Когда закончился последний, восьмой, идти куда-либо вообще расхотелось, но я взяла себя в руки... или ноги в руки и вперёд!:)) Утром, когда я шла в парк, на улице, к ней ведущей, мне попалась пара таксистов с табличками на машинах - "Зелёный монастырь". У меня возникла было мысль съездить после канатки/парка, если будет не слишком поздно, но не сложилось - видимо, они разъехались, найдя клиентов, потому что на обратном пути мне на глаза не попались. И я решила пойти исследовать город дальше. В Боржоми, прямо в черте города, есть пара крепостных руин - Петра и Гогиа, да и до Ликани, где расположена романовская дача, можно дойти пешком. Но я прочитала перед поездкой, что дача на реставрации, после чего в ней, кажется, планируют открыть музей со свободным доступом посетителей (это уже Богдан по дороге рассказал, если так - то спасибо владельцу, ибо это частная собственность). Потому я решила сходить к ближайшей крепости - Гогиа, от которой открывается чудесный вид на весь Боржоми. Пошла разыскивать дорогу к ней, заодно цепляя взглядом разные интересности по дороге: Здесь мне и попалась эта смешная парочка, мирно сосуществующая по разные стороны одного угла и делающая вид, что не знают друг о друге:)) Прошла мимо весьма симпатичного, живого памятника Чайковскому. Петр Ильич бывал в Грузии пять раз, приезжая в гости к служившему в Тифлисе младшему брату Анатолию (с 1889-го года тот, к слову, занимал должность тифлисского вице-губернатора). Во второй свой визит в 1887-ом году он провёл 25 дней в Боржоми. "Дорога до Боржома очень удобна и живописна, — писал Чайковский. — Парки великолепные. Я… уже навсегда влюбился в Боржом… Кроме удивительных красот природы здесь имеются и минеральные источники, из коих один совершенно подобен воде Виши, а так как я давно собирался попить воды, то и решил здесь выдержать курс лечения". Здесь он написал хор "Утес" ("Ночевала тучка золотая") на слова Михаила Лермонтова, в котором слышны отголоски известной грузинской песни "Ахал агнаго суло", работал над другими произведениями. Заодно нашёл время и для пространного письма тогдашнему российскому императору Александру III, обратившись с просьбой о выделении средств на завершение строительства нового здания оперного театра в Тифлисе (старое сгорело при пожаре 1874-го года). Просьба и аргументы были приняты, средства выделены и театр, наконец, обрёл новый дом. Дошла до здания краеведческого музея. Хотелось заглянуть, это один из старейших подобных музеев Грузии, основанный ещё в 1926-ом году, и по отзывам и информационным стендам - интересный, но я же не умею ходить в музей на полчаса, даже в небольшой... поход к крепости грозил накрыться сумерками, до коих оставалось часа два. Поэтому оставила музей на другой раз, а вдруг не повезёт с погодой, как нынче в Батуми?:) В такую солнечную и тёплую, честно говоря, за стены прятаться совсем не хотелось. Но музей запал в душу, красивое здание канцелярии Романовых: Вы видели музей, во дворе которого растёт виноград?:) В Боржоми есть:) Грифоны на фасаде: Затем попетляла по узким тихим улочкам в поисках нужной мне тропы. Мапс поначалу, как он любит, показал тропу в стиле: "Здесь сто лет назад одна корова прошла, ты тоже пройдёшь, классная тропа!" Меня лезть в гору сквозь кусты как-то не вдохновило, потому я решила поискать обходной путь, вернувшись к исходной точке у мед.центра:)) Чтобы подняться к крепости Гогиа (вдруг у кого возникнет такое желание), нужно выйти на улицу Г.Саакадзе (я пришла к ней по улице Святой Нино, что начинается от музея, но можно и просто идти вдоль Куры, ориентиром тогда будет мост и автостанция, где стоят маршрутки), и подниматься по ней вверх почти до самого конца (она упирается в лес на склоне горы). Когда до конца улицы останется буквально 2-3 дома, на правой стороне между двумя дворами покажется узенькая лестница, переходящая в обычную тропинку. Смотреть надо внимательно, можно проскочить мимо, настолько она узкая и малозаметная:) При этом поначалу кажется, что приведёт этот подъем просто в чей-то двор:)) Оно почти так и есть: упираешься лбом в чей-то невысокий забор, здороваешься с хозяевами, если они сидят на веранде, и поворачиваешь направо, рассмотрев, что тропа уходит туда. Еще немного вдоль заборов - и выходишь на простор, видя впереди руины крепостной башни:) Вообще подобных лестниц в Боржоми много, и никогда не знаешь, куда они приведут. Могут реально к калитке дома, а могут вывести и дальше, к горам и чудесным естественным смотровым площадкам. Вот, например, ведущая к моему гостевому дому: А рядом, через пару домов, обнаружилась подобная, ведущая, если верить мапсу, к красивому виду на склоне. Но я до него так и не успела дойти. Однако, возвращаемся к крепости: Информации о ней очень мало, впервые в документах она упоминается в 16-ом веке и носит имя владельца. Стоит она на склоне горы, возвышаясь над дорогой, ведущей в Самцхе-Джавахети, Картли и Имерети, потому выполняла сторожевые и дозорные функции. Сейчас от неё сохранились развалины башни и крепостных стен, но чтобы их сфотографировать, надо было спуститься чуть вниз, а я чересчур увлеклась видами и забыла. Потому для наглядности покажу фото, найденное на просторах интернета: Ибо самое главное, ради чего сюда поднимаются, конечно же вид на Боржоми. Весь город, как на ладони. Точнее, сжатый стенами ущелья, он как огонёк, который прикрывают от ветра сложенными вместе двумя ладошками:) И заросшие лесом окрестные горы: Тихое, спокойное место. Внизу шумит городская шумная магистраль, рядом в частном низкоэтажном секторе лают собаки, играют дети, жужжит болгарка на стройке... но всё это вроде бы рядом, но остаётся в стороне, а здесь слышен лишь шум ветра в ушах. Красота:) Среди этих домиков, поднимающихся за мостом в горку, где-то и мой гостевой дом:) Мне кажется, я даже крыши его рассмотрела:) И напротив - колесо обозрения, мимо которого я проходила пару часов назад: Горы чуть тронули осенние краски: Белый подвесной мост, через который я проходила: Если оглянуться назад, видно, что крепость стоит практически у подножия Крестовой горы, которую видно было из окна моей комнаты (вечером на её склоне загораются три креста): А кресты, к слову, поставил местный житель при помощи друзей в благодарность за спасение в автоаварии: В принципе, можно было бы попробовать спуститься с другой стороны, к подножию горы, туда уходила малоприметная, но всё же тропинка. Но я решила не проверять, куда она идёт, дабы не пришлось бы потом подниматься назад:)) Пошла обратно проверенным путём - тем, которым пришла. Но что-то снова пошло не так:)) Я шла и шла, а тропа всё не выводила к заборам домов. Более того, она постепенно забирала вверх, хотя должна была бы спускаться вниз. И тут внезапно я поняла, что не заметила развилку, от которой надо было повернуть вниз, и ушла наверх, по тропинке, идущей на вершину Крестовой горы. Я прошла по ней немного из интереса, понимая, что дойти до конца - не мой сегодняшний случай: ни ботинок нормальных, ни воды с собой да и до темноты осталось чуть... поэтому, когда тропа завернув за скалу, пошла резче вверх, я повернула назад. Но было заманчиво:)) На будущее в хотелки отложилось. Где-то там, на склоне карта показывает руины ещё одной то ли крепости, то ли монастыря. Да и просто погулять среди леса на склоне приятно же: Спустившись вниз, я ещё немного прогулялась по набережной Куры, и отправилась к дому. Немного картинок по дороге: Церетели, не иначе:) Пешеходный подвесной мост между двумя автомобильными: Знакомый белый в другой стороне: Чудесные мозаики на парапете набережной: Вдоль реки тоже раскинулись парки с лавочками и детскими площадками - Боржоми очень зелёный город: К тому времени, когда я дошла до дома, снова появившиеся откуда-то лёгкие облака начали окрашиваться в розовые оттенки заката, а горы - в тёмные оттенки ночи. Налив себе чаю, я села перед окошком, чтобы понаблюдать эту картину. А когда совсем стемнело, мой балкон превратился в амфитеатр - где-то внизу (наверное, в парке) начался концерт, и я с удовольствием послушала грузинские песни:) Так завершился ещё один чудесный день. К некоторому моему сожалению, утром мне предстояло покинуть Боржоми, который оставил тёплый след в моей памяти и желание вернуться. А завтра меня ждала очередная встреча с Богданом и новая дорога - долгая, красивая, интересная и нисколько не утомительная:) Продолжение следует...

-

Возвращение в Грузию. Четыре года спустя...

Чача с огуречком же на закуску:)) У меня тоже вот мысль про Велисцихе, потому и написала, что похоже, но вроде и не совсем. Либо переделали за эти годы музейчик, либо где-то есть ещё похожий. Но чем больше смотрю, тем больше склоняюсь к мысли, что все-таки Нумиси:) просто там настолько всяких вещей/предметов много, что не на все, видимо, обратила внимание:)

-

Возвращение в Грузию. Четыре года спустя...

Воздух там нереальный, это да. И вроде бы делать особо в Боржоми нечего, но понимаю, что всё равно будет тянуть обратно, просто ради того, чтобы этим воздухом подышать хотя бы пару дней:)

-

Возвращение в Грузию. Четыре года спустя...

День 13. Прогулки по Боржоми. К церкви Серафима Саровского. Перед финальным участком пути до бассейнов указатель показывает несколько возможных направлений, пара из которых уходит на пешеходные тропы Боржоми-Харагаульского национального парка - мечта на будущее:) Пока же я продолжаю идти в сторону бассейнов. Вскоре они показались. Территория нынче облагороженная - три разной формы и глубины бассейна, раздевалки/шезлонги, кафе. Вход платный (кажется, 10 лари). Но я купаться не собиралась, потому перед турникетами повернула налево, где заметила убегающую серпантином в гору тропу, местами усовершенствованную ступеньками, на которые сотрудники парка наносили свежую ярко-желтую маркировку. Туда я и пошла. По карте, да и чисто интуитивно я понимала, что выйду к автомобильной дороге, пройдя вдоль которой сделаю круг, дойдя до верхней станции канатной дороги, от которой есть тропа вниз. Это мне и было нужно. К тому же можно было по пути заглянуть к часовне Серафима Саровского. Я про неё читала перед поездкой и собиралась зайти хотя бы ради прогулки по лесу, а потом и Богдан заинтересовал, посоветовав заглянуть: "Красивое место, тихое, спокойное, Вам понравится!" Натопавшись по ступенькам, я вышла на открытую поляну, за которой была видна дорога и чуть в стороне уже небольшое село. Дорога была не сказать, что сильно оживлённой, но глотать пыль из-под колёс всё же не хотелось, потому я поискала тропу через лес. Нашла, но она совсем утопала в грязи после прошедших накануне дождей:)) Потому немного всё же прошла по асфальту, а потом снова свернула в лес. Здесь, в отличие от предыдущего смешанного участка, он был полностью хвойным. Ноги проваливались в ковёр из иголок и мхов, устилающих землю, а также мелкой ёлочной поросли: А наверх посмотришь - верхушек не видать: О том, что церковь близко, я поняла по появившимся на стволах елей иконам: Здесь создана круговая тропа - подобие Канавки в Дивеево: А впереди среди деревьев и церковь видна: Почему именно здесь возник храм святого, который в Грузии никогда не был и непосредственного отношения к этим землям не имеет? История его началась совсем недавно - в 2007-ом году, когда местному жителю Тамазу Куртанидзе трижды во сне являлся старец в белом одеянии и указывал на одно и то же место - основания храма, а впоследствии и монастыря. Тамаз обратился к владыке Серафиму, митрополиту Боржомскому и Бакурианскому, и тот сразу понял, что мужчине является Серафим Саровский. На том месте, что видел Тамаз во сне, и основали монастырь. Сейчас здесь небольшая церковь, в росписи которой принимал участие сам митрополит: Воссоздана келья, в которой жил Серафим Саровский в Дивеево, с самой почитаемой им иконой Богоматери Умиления внутри: Рядом с ней, под деревянным навесом - копия камня, на котором 1000 дней и ночей подряд молился Серафим Саровский. Оригинальный камень был разбит на части, один фрагмент его хранится в Дивеево: Говорят, что даже копия камня обладает чудодейственной силой, к нему приезжают поклониться из разных уголков страны, и часто здесь бывает весьма многолюдно, но когда я пришла, застала всего несколько человек. Было в самом деле тихо, спокойно, умиротворяюще: Побродив немного вокруг, я вышла на дорогу и дошла до колеса обозрения: Посмотрела на город, стиснутый горами, образующими ущелье: И отправилась на поиски тропинки, ведущей вниз. Она нашлась скоро, вьющаяся серпантином по склону. Здесь лес был пореже, потому тропа приветливо освещалась солнцем, что пришлось по душе не только мне, но и местным ползучим:)) В первый раз мимо меня прошелестела ящерица, во второй, услышав, шорох, я и внимания на него не обратила, подумав, что сестра ранее попавшейся ползёт, и даже не замедлила шагу. Оказалось, зря... в сантиметрах от моего кеда в траве промелькнули недвусмысленные чёрные узоры на серой спине - небольшая, но всё же гюрза попалась мне вовсе не в Давид-Гареджи, где пугал ими Отар, а здесь, в боржомском парке:) Пришлось вспомнить, что под ноги надо смотреть внимательнее. На тропинке встречаются пару раз лавочки, информационные стенды с описанием растительного и животного мира нац.парка, и выводит она в итоге вниз, в самое начало аллеи, почти к фотографу. Потому спустившись, я ещё немного посидела на лавочке, загорая на солнышке и думая, что делать дальше... Продолжение следует... быстро что-то не получилось:))

-

Возвращение в Грузию. Четыре года спустя...

День 13. Прогулки по Боржоми, продолжение. Тропа маркированная, да и в принципе ошибиться в ней невозможно - она постоянно бежит по берегу реки. До бассейнов в районе 3 километров, минут 40 неспешным шагом. Дорога почти ровная, иногда немного забирает вверх. А воздух... не описать словами, это надо только почувствовать. Смесь хвойных ароматов и горно-речной свежести достигает здесь, кажется, максимально-возможной концентрации, по сравнению с аллеями парка усиливаясь в разы. Это не воздух, а жизненный эликсир:) После этой прогулки вечером, добравшись до дома, я внезапно вспомнила, что забыла зайти в аптеку за таблетками от кашля. И в следующий момент осознала, что кашля-то и нет. Исчез внезапно совсем, изгнанный, вероятно, этим сказочным боржомским воздухом и местным мёдом. Единственным, что на следующее утро напомнило о простуде, стал слегка охрипший голос - последствия безразмерного поедания мёда, на который у меня вообще-то аллергия:)) Под этим древесным шатром я чуть не осталась до вечера, заворожил:))

-

Возвращение в Грузию. Четыре года спустя...

День 13. Прогулки по Боржоми. Утром из окна я увидела легкие облака, уснувшие на вершинах гор напротив. В целом же было солнечно, безветренно, тепло... в общем, сама погода шептала: "Гулять". Я и послушалась:) Выпив очередную порцию чаю с мёдом в лечебных целях, я вышла из дома с тем расчетом, чтобы добраться до нижней станции канатки к десяти. Чёткого маршрута у меня не было, собиралась идти, куда глаза глядят. В планах было подняться на канатке наверх, а оттуда уже спуститься вниз пешком по тропе, ведущей через серные бассейны. А дальше - как пойдёт. Пошло, как обычно, не так сразу:)) Пока я спустилась вниз по зигзагам своей улицы, пока прошла по знакомому с вечера парку, периодически тормозя, чтобы посмотреть, например, шишки на туе, которые мне до того на глаза не попадались (или это цветы?): время на часах перевалило за десять, но канатка не работала. Продающих билеты я не обнаружила, кабинки недвижимо висели в воздухе. Я подошла к кассе у входа в парк, спросила, во сколько начинает работать, получила в ответ: "С 10.00", снова посмотрела на часы и купила билет в парк, дабы не терять времени. Едва я прошла через турникет и успела поздороваться с фотографом, как кабинка над парком ожила и начала опускаться вниз. Ну, и ладно, прокачусь потом... в итоге так и не прокаталась, сама та канатка виновата:)) Возвращаться обратно я, конечно, не стала, отправилась гулять по парку, который запомнился мне слегка заснеженным, вечерне-тихим и наполненным шумом воды бегущей по камням Боржомулы и невероятно-вкусным воздухом, который хочется набрать в термос и забрать с собой, чтобы употреблять дома по глотку вместо целебного эликсира. Сейчас парк был залит яркими, порой слепящим солнечным светом, но был пока ещё так же, как и в прошлый раз, малолюден по случаю раннего утреннего времени и наполнен всё теми же звуками и целебным воздухом. Заглянула к голубому стеклянному куполу, под которым находится горячий минеральный источник, попила водички на дорожку: Вспомнился дорожный разговор: - Ты эту воду в парке пробовала? - Да. Нормальная вода. Ну, с привкусом слегка. - Нормальная?! Да её же пить невозможно! Особенно с горячего источника:)) Ну, как по мне, так в самом деле нормальная вода, я пью и не морщусь. Но видимо, на любителя:)) Живые стены и крыша этой галереи, помню, впечатлили меня даже зимой:) Коммуникации боржомских парков замаскированы под симпатичные книги: Пока я иду вдоль речки по главной аллее парка, меня начинают обгонять быстрым шагом спешащие туристы, которым, видимо, как всегда, выделили полчаса на прогулку по парку перед перемещением к следующему пункту маршрута. Радуюсь, что мне-то торопиться некуда, иду, не торопясь, воздухом дышу да солнечные лучи, пробивающиеся сквозь кроны деревьев, ловлю:) Честно говоря, я ехала с мыслью и надеждой застать на склонах боржомского ущелья яркие краски осени, но приехала почти в лето:) Вот лишь отдельные красочные пятна попадаются на глаза: Деревья высоченные по бокам аллеи: Речка весело бурлит: Солнце светит... лепота же:) Незаметно дошла до водопада, между двумя потоками которого расположился Амирани: Нет, не верьте тем, кто попытается назвать его Прометеем, в Грузии свой герой эпоса:) Сын богини охоты Дали (той самой, что живёт в сванских горах) и простого смертного, с детства получивший знаки божественного происхождения - отпечатки луны и солнца на плечах, а также невероятную силу и мощь, он совершил немало подвигов, защищая свой народ от враждебных племён, злых духов, чудовищ и драконов-вишапов. Но больше всего его помнили и почитали за тот дар, что он принёс людям. Знаете, в чём главное отличие мифических героев Прометея и Амирани? Если Прометей вернул людям огонь, в гневе отобранный Зевсом, то Амирани подарил своему народу не только пламя, но и умение созидать, искусство, мастерство, стремление к красоте. Он стал первым кузнецом, своими руками выковав собственный прекрасный и не знающий пощады для врага меч, и передал свои знания людям. Свободолюбив был Амирани, горд и независим. Не признавал он авторитета богов, не желал подчиниться им, за что и поплатился. Говорят, до сих пор где-то в горах Кавказа прикован в скале мужественный и непокорный герой. И если за Прометея просили милости у Зевса прекрасные богини да наяды, и в конце концов смягчилось сердце верховного бога, то Амирани не просит пощады и продолжает терпеливо сносить муки божественного наказания. У ног его, гласит легенда, лежит верный друг - пёс, который беспрестанно лижет цепь, чтобы сделалась она тоньше и сумел бы разорвать её Амирани. Но когда кажется, что вот-вот истончится цепь до того, что хватит у героя сил стряхнуть с себя оковы, посланцы древних богов обновляют цепь, и начинается заново ещё один год неволи Амирани. Ну, а может, это всё же греческий брат Амирани - Прометей, кто его знает?:) Кроме тех, кому пришла в голову идея установить этот памятник в Тбилиси. Была она, видимо, не очень удачной, в столице памятник не прижился, вызвав возмущение неудачно выбранным для установки местом (на перекрестке, загораживая обзор водителям). Другого места для него в Тбилиси не нашли, вот и сослали в реставрируемый тогда боржомский парк, где он весьма удачно вписался в пейзаж: Полюбовавшись ещё немного на водопад, продолжаю гулять по аллее парка: Дойдя до конца аллеи, я задумалась на мгновение. Вообще-то я собиралась повернуть обратно и всё-таки попытаться прокатиться на канатке. Но... не хотелось:) Среди этого воздуха, под сенью этого леса так легко гулялось, что хотелось идти и идти, не останавливаясь. Да и Боржомула словно нашептывала какой-то свой призыв. И я решительно свернула на тропу, ведущую через невероятно красивый лес к серным бассейнам:

-

Возвращение в Грузию. Четыре года спустя...

Спасибо. Я была в этом году в подобном, но вроде бы похож, но не совсем:) люблю такие места:)

-

Возвращение в Грузию. Четыре года спустя...

Ему по-родственному, по-братски:)) А где такой чудный музейчик домашний? У человека страдание на лице написано... перед графинами-то:))

-

Возвращение в Грузию. Четыре года спустя...

Знакомые места, вот имение в Цинандали совсем не изменилось:)

-

Возвращение в Грузию. Четыре года спустя...

Синхронно на лестницу внимание обратили:)) Я в это раз пыталась посмотреть на отреставрировагную лестницу на улице с непроизносимым названием рядом с Агмашенебели, но не удалось:( ворота во двор закрыты, за ними малышня совсем мелкая играет, взрослые выходят, прикрывая за собой осторожно калитку, чтобы не выскочили, там проезжая часть рядом. Ну, не смогла я пытаться открыть эту калитку, пугая детей и их родителей. Хотя зря, наверное, грузинских детей мной сложно напугать, они общительные:) А с улицы лестницу совсем не видно:(

-

Возвращение в Грузию. Четыре года спустя...

Конечно можно:) я ж только рада, когда оживают в памяти вслед за вашими мои собственные первые аоспоминания:) какую лестницу на первом фото видно, обожаю эти лестницы в тбилисских дворах!:) И в Сигнахи мне примерно такой же вид достался в январе - горы было видно, что там, оказывается, большая редкость:)