Весь контент Нафаня

-

Что можно посмотреть в России

Там ещё в одном из флигелей музей художественного стекла (продукция работавшего в советские времена Ленинградского завода художественного стекла), тоже интересно посмотреть:)

-

Узбекский калейдоскоп (17 UZ Avia "Узбекистан Гран Туризмо" с 25.10.2022 г.)

День 5. Самарканд. Регистан. Медресе Шердор. Медресе Шердор строилось в период с 1619 по 1636 годы. Шердор - "имеющая львов" - это современное название, приклеившееся к медресе из-за изображения загадочных зверей над аркой входного портала. Зверь похож на тигра, но с пышной львиной гривой, охотится за джейраном, освящаемый лучами солнца. Символ могущества, ловкости, мудрости, символ правителя: Изначально же Ялгантуш Багатур посвятил это медресе своему учителю и духовному наставнику Ходже Хакиму Дагбеди. Было выделено даже специальное помещение для небольшого мавзолея, в котором планировалось похоронить Дагбеди. Но не сложилось, духовный наставник Ялгантуша Багатура был похоронен на родине, рядом с дедом. Медресе, как и два других, классической формы, с худжрамии в два этажа, учебными комнатами - дарсханами по углам, увенчанными бирюзовыми куполами, с пышным входным порталом с аркой. Одна дарсхана под куполом выполняла функцию мечети для студентов, преподавателей и местных жителей, живущих неподалёку: Перед медресе Шердор виден небольшой мраморный саркофаг на мраморном же постаменте. Об этой могиле рассказывают множество легенд. Одни утверждают, что в ней похоронен мясник, который бесплатно кормил строителей, привлеченных к возведению медресе Тилля-Кари и Шердор; другие говорят, что это могила самого самаркандского правителя Ялгантуша Багатура, но эти версии далеки от истины. Современные исследования показали, что это мазар - гробница мусульманского святого или богослова, и появилась здесь она задолго до строительства даже мечети Улугбека, примерно в 14 веке. А мы идём осматривать внутренний двор Шердор: и детали: А ещё в этом дворике мы впервые увидели, как растут декоративные тыквы, из которых делают посуду и забавные сувениры: В Ташкенте есть даже целый частный музей, экспонаты которого - изделия из тыквы, в который я тоже хотела бы однажды попасть. А мы не особо торопясь, выходим с площади Регистан, направляясь к автобусной стоянке: вдоль стен медресе Шердор, мимо памятнику первому президенту Узбекистана Исламу Каримову. Здесь огромное количество народу, в том числе и молодожёнов, приехавших на фотосессию. Бросаем прощальный взгляд на Регистан, пока Джамиля пытается вернуть на путь истинный завернувших не туда, и едем заселяться в гостиницу, а потом на обед, после которого будет продолжение экскурсии по Самарканду.

- В ГОСТЯХ У СКАЗКИ В ТУРЕ 10XL ТУРЦИЯ ГРАН ТУРИЗМО СТАМБУЛ + КАППАДОКИЯ + АНТИЧНЫЕ ДРЕВНОСТИ + ЛИКИЙСКИЙ ПОЛУОСТРОВ С 16.10.2022.

-

Узбекский калейдоскоп (17 UZ Avia "Узбекистан Гран Туризмо" с 25.10.2022 г.)

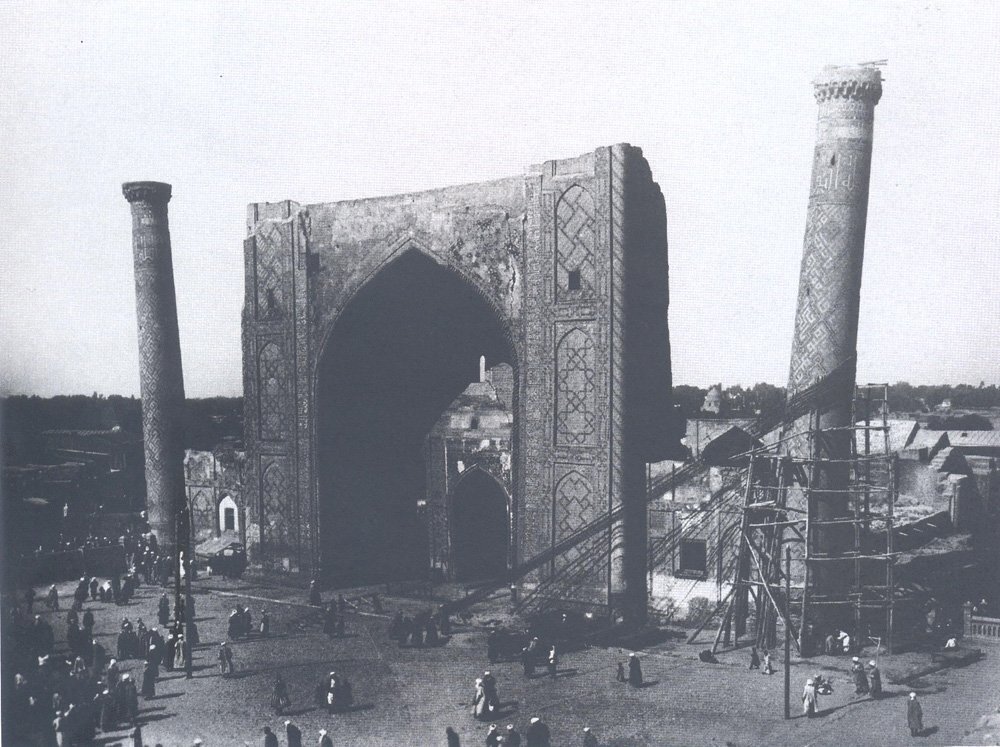

День 5. Самарканд. Регистан. Медресе Тилля-Кари. После медресе Улугбека Джамиля повела нас в Тилля-Кари. Но прежде, чем зайти в Золотое медресе, мы заглянули в магазин с золотошвейными сюзане - вышивкой ручной работы (собственно, сюзане - так и переводится с фарси: "Вышитое иглой"). Сюзане в Узбекистане - один из самых популярных народных промыслов, наряду с изготовлением шёлка и керамики. Ими украшают ковры, скатерти, подушки, одежду и аксессуары. В основном, используют цветочные мотивы, в которых, как и в случаях с тюбетейками, заложен свой смысл и содержание. Вышивают, как правило, шёлковыми нитями, гладью или тамбурным швом. Понаблюдали немного за работой мастерицы: Полюбовались на готовые работы: И отправились в Тилля-Кари: Это самое позднее по времени постройки медресе, середина 17-го века. Строилось оно по распоряжению того же Ялангтуша Багатура, что и Львиное медресе. Оно имеет классическую форму для зданий подобного типа (форма квадрата, двухэтажные жилые корпуса с балконами-айванами, высокий входной портал с аркой, минареты по бокам), но при этом внешне всё же отличается от двух других медресе. Особенностью его было и то, что помимо учебного заведения в нём изначально запланировано было и строительство джума-мечети (под бирюзовым куполом), поскольку выполнявшая на тот момент функции главной городской мечети Биби-Ханым сильно обветшала и представляла угрозу для верующих.: Через арочный портал идём во внутренний двор: Симпатичный двор с фруктовыми деревьями и традиционными сувенирными лавками: Заходим в мечеть: чтобы понять, наконец, почему она носит название Золотой: Вопрос отпадает сам собой, не требуя пояснений:) Остаётся только ахать от восторга, глядя на это невероятное сочетание: синего, цвета неба, и позолоты, символа солнечных лучей. За счёт этого небесного сочетания эффекта тяжеловесности нет, интерьер внутреннего помещения мечети выглядит легко, изящно, словно парит, но в то же время очень красиво: В одном из помещений медресе есть старые фото архитектурных памятников Самарканда, рубежа 19-20 веков. Глядя на них, можно оценить, какую огромную работу проделали реставраторы, чтобы восстановить прежнюю красоту средневековых мавзолеев, мечетей и медресе: Биби-Ханым: Мавзолей Гур-Эмир: Медресе Улугбека: Площадь Регистан:

-

А сегодня день рождения у....

Валерий, с днём рождения! Всего самого-самого наилучшего: здоровья, благополучия, радости, успехов во всех начинаниях, новых интересных маршрутов и возвращения к тем местам, которые запали в душу:)

-

В ГОСТЯХ У СКАЗКИ В ТУРЕ 10XL ТУРЦИЯ ГРАН ТУРИЗМО СТАМБУЛ + КАППАДОКИЯ + АНТИЧНЫЕ ДРЕВНОСТИ + ЛИКИЙСКИЙ ПОЛУОСТРОВ С 16.10.2022.

О каком единстве с Богом может идти речь на глазах у сотен туристов по расписанию? Конечно, это шоу, к настоящему ритуальному танцу никакого отношения не имеющее. Думаю, настоящий ритуальный танец - действо сокровенное, и мы не увидим его никогда, как люди, далекие от таинства религии и веры дервишей. Примерно, как в православии - то, что происходит за алтарной перегородкой церкви, куда нет доступа никому, кроме священнослужителей. Для того эти шоу и существуют - показать, как этот танец выглядит чисто внешне.

-

Узбекский калейдоскоп (17 UZ Avia "Узбекистан Гран Туризмо" с 25.10.2022 г.)

День 5. Самарканд. Регистан, медресе Улугбека. Итак, первая наша остановка – главная достопримечательность Самарканда, площадь Регистан. Если досконально разбираться в терминологии, то регистан – это вовсе не имя собственное, это общее название центральных городских площадей средневековых среднеазиатских городов, означающее дословно «место, посыпанное песком». Такая площадь существовала в каждом крупном городе, являлась центром, средоточием городской жизни, здесь билось сердце города. Здесь происходили самые важные, самые значимые события в жизни горожан: собрания, ярмарки, праздничные шествия, здесь зачитывались указы правителя, судили виновных и тут же публично казнили осужденных. Чтобы быстро убрать следы казни, кровавые пятна на земле присыпали песком. Оттуда, говорят, и пошло название площадей. Но регистан в Самарканде – это Регистан с большой буквы. Огромная площадь с трёх сторон симметрично обрамленная прекрасными величественными зданиями медресе – при взгляде на неё захватывает дух. Когда мы приехали, по-прежнему моросил мелкий дождь, но даже серое пасмурное небе не могло испортить впечатления от увиденного. Невероятных размеров комплекс удивительным образом не создавал ощущения громоздкости, не подавлял, хотя люди на площади казались муравьишками в сравнении с размерами зданий медресе, а, напротив, казался лёгким, изящным, а мозаичные и майоликовые узоры, украшающие фасады были столь прекрасны и разнообразны, что хотелось замереть где-нибудь в центре площади и только вертеть головой по сторонам, рассматривая детали. В общем, этим мы и займемся в ближайшие пару часов, и пролетят они незаметно, и не оставят чувства сожаления и зря потраченного времени, ибо здесь действительно есть, на что посмотреть и полюбоваться. Пока стоим на смотровой площадке, сориентируемся, что где находится и как возникло. Слева видим самое первое, возведённое в 1417-20 годах, здание, украшенное геометрическими и цветочными орнаментами - медресе Улугбека. Оно носит имя внука Тамерлана, великого ученого-астронома и математика, и не случайно – медресе построено по его инициативе и в годы его правления. Улугбек на самом деле учредил не просто мусульманскую религиозную школу, а по сути своей самый настоящий университет, в котором светским наукам уделялось едва ли не больше внимания, чем изучению богословия. Сам Улугбек преподавал в медресе математику и астрономию, пригласил читать лекции и своего собственного учителя Казызаде Руми и ряд других видных ученых своего времени. В медресе Улугбека пришёл слушателем, а затем остался учителем великий поэт Джами, в этих стенах на протяжении трёх лет обучался Алишер Навои. Первым же ректором (мударрисом) медресе Улугбек назначил человека простого, не знатного происхождения, но очень образованного – Маулана Мухаммеда Хавфи. Существует легенда (легенда ли? Если и так, то получила она распространение с подачи Васифи), что когда строительство медресе подходило к завершению, Улугбека, приехавшего посмотреть на ход работ, спросили, кто же возглавит учебное заведение, и услышали в ответ, что мударрисом станет достойный – тот, кто владеет обширнейшими знаниями во всех сферах наук. Неожиданно из внутреннего двора к Улугбеку вышел неприметный человек, одетый едва ли не в лохмотья, и с достоинством произнёс: «Ты нашёл меня, это я». Правитель удивился, но не обращая внимания на бедность одежд, вступил в беседу с невесть откуда взявшимся претендентом на звание мударриса. В окружении Улугбека самоуверенность незнакомца вызвала было смех, но чем дальше продолжалась беседа, тем тише становилось вокруг, а потом тишина сменилась возгласами удивления. Говорят, что в итоге беседа учёных углубилась в такие научные дебри, что незнакомца перестали понимать все в округе (а были в окружении Улугбека весьма образованные люди), кроме самого правителя и его учителя Руми. То и был Хавфи, восхитивший Улугбека своими обширными знаниями настолько, что он, не колеблясь, утвердил его на должность главы медресе. Во времена Улугбека здание медресе на площади Регистан не было одиноко, хотя две других его соседки появились значительно позже. В середине 15-го века напротив здания медресе располагался караван-сарай, а слева была построена ханака – приют странствующих дервишей. Впрочем, в эпоху Тимуридов ханаки представляли собой уже не скромные приюты, дающие лишь крышу над головой, возможность просушить намокший плащ у огня да напиться чистой воды из колодца. Ханака на Регистане была роскошным пристанищем, богато украшенным и комфортным, там не просто останавливались на несколько часов отдохнуть, скорее, она была общественным центром, местом притяжения передовой мысли. В её стенах велись философские беседы и споры о судьбах мира, научные споры и поэтические вечера. Ханака, как и здание караван-сарая сильно обветшали к началу 17-го века, и тогдашний правитель Самарканда Ялангтуш Бахадур, повелел снести их и построить на освободившемся пространстве ещё два медресе. Не иначе захотелось оставить в истории не менее яркий след, чем память об Улугбеке:) Так прямо напротив медресе Улугбека, на месте бывшего караван-сарая, спустя два века возникло медресе Шердор, «Обитель Львов», легко узнаваемое по украшающим главный входной портал изображениям странных зверей – то ли львов, то ли тигров, то ли барсов с солнечным ликом на спинах. Шердор – почти зеркальное отражение медресе Улугбека. Так в общем и задумывалось – отразить, как в зеркале, архитектурное чудо Улугбека, создать целостный ансамбль на площади Регистан. Но за два столетия здание медресе ушло под землю на добрую пару метров: там, где раньше поднимались по ступеням, чтобы войти в главный портал, теперь приходилось спускаться вниз, чтобы попасть во внутренний двор. Поэтому «отражение» получилось как в кривом зеркале, с нарушенными пропорциями – чуть более приземистое здание, чуть большей величины купол… Быть может, эти не выдержанные пропорции и стали причиной того, что здание Шердор стало разрушаться уже через несколько десятилетий после постройки. А напротив смотровой площадки, на которой мы стоим, перпендикулярно медресе Улугбека и Шердор, расположилось Тилля-Кари, Золотое медресе. Почему оно носит такое название, мы узнаем немного позже. Пока же вдоль стен медресе Улугбека мы проходим через турникет контроля и выходим на площадь Регистан. Осень у стен медресе Улугбека:) На момент своей постройки здание медресе имело два этажа, где располагались учебные классы и 50 двухместных жилых комнат для студентов (худжр), над угловыми помещениями возвышались 4 купола, по углам здания были построены 4 минарета высотой около 30 метров. Главный портал, занимающий значительную часть фасада и украшенный стрельчатой аркой, выходил на площадь. Кроме того, имелись несколько порталов поменьше. То, что мы видим сегодня – результат длительной масштабной реставрации, потому что к началу 20-го века здание медресе находилось в весьма плачевном состоянии. Сильно пострадавшее и от природной стихии (землетрясений), и от человеческих рук в результате междоусобиц века 18-го, оно практически лишилось второго этажа, куполов, двух минаретов. Всё это постепенно восстановили реставраторы, трудившиеся в стенах медресе с начала 20-го века и до наших дней. Каждый из них вложил огромное количество знаний, умений, терпения и кусочки души в эти камни, чтобы мы сегодня могли любоваться прекрасной архитектурной жемчужиной, вобравшей в себя, объединившей талант и мастерство средневековых зодчих и современных реставраторов. Но об одном реставраторском подвиге я хочу рассказать отдельно. Это будет история о том, как любовь к своему делу и уважение к истории позволили совершить невозможное, вопреки отсутствию опыта и больших технических возможностей. Шёл 1918 год. У северной стены медресе, к которой притулились крошечные лавки книготорговцев и мастерские переплётчиков, росла тревога. Взволнованные речи вихрем носились от лавки к лавки, оформляясь всё чаще в вопрос: «Что делать?» Пришла беда, откуда не ждали: северо-восточный минарет заметно наклонился, буквально за день, на глазах у торговцев, расстояние между ним и стеной медресе увеличилось так, что было заметно невооруженным глазом. Что делать? Ведь упадёт же! На их веку уже доводилось видеть, как рушатся старинные минареты – у мавзолея Гур Эмир, у заднего фасада медресе. Не хотелось видеть гибель ещё одного. Что делать? Куда бежать? Кого звать на помощь? Послали к Василию Лаврентьевичу Вяткину, тому самому, что за несколько лет до того откопал из неприметного холма часть квадранта – астрономического прибора из обсерватории Улугбека. Кому, как не ему, придумать, как спасти ещё одно детище средневекового ученого? Вяткин послал за областным архитектором Михаилом Федоровичем Мауэром, и вместе с ним отправился к Регистану. Осмотр показал, что что минарет действительно падает. Что делать? Как остановить движение? Хотя бы остановить, а уж потом можно будет подумать о том, как выпрямить, если это вообще возможно. Собрали комиссию, думали, решали, как спасти минарет. Спорили громко и яростно. Звучало предложение просто разобрать башню минарета и сложить из того же кирпича заново. Но Мауэр возражал – это же новодел, это полностью убьет древнюю постройку. Он предложил смелое решение, как выровнять минарет, не разбирая его, – нужно отделить от фундамента, качнуть в другую сторону и вновь установить на прежнее основание. Идея-то хороша, но как осуществить? Как приподнять минарет весом в сотни тонн? Ни техники такой грузоподъемности, ни навыков, ни понимания того, что конкретно нужно делать. А времени размышлять нет – минарет с каждым днём всё больше отклоняется от вертикали. И тогда приняли решение – действовать! Вкопали глубоко в землю несколько деревянных якорей, минарет по центру обложили деревянным каркасом из досок, а поверх досок перехватили, захлестнув петлей, двадцатью четырьмя металлическими тросами общим весом 36 тонн. Концы тросов закрепили к деревянным якорям. Таким образом, создалась гигантская петля, которая должна была удержать минарет от дальнейшего наклона. Провели измерения, и на следующий день, и на следующий… приборы показывали, что угол наклона продолжает увеличиваться, но незначительно. Движение с каждым днём становилось всё менее заметным, и наконец, минарет остановился, отклонившись в общей сложности от вертикали на 1,8 м. Но это была пусть маленькая, но победа! На несколько лет удалось отсрочить падение, и это время Мауэр не сидел на месте. Он детально изучил структуру минарета, произвел тщательные замеры, проштудировал архивные документы, касающиеся его истории и строительства, - все, какие только мог найти. Многие из них были на фарси – Мауэр выучил язык в той степени, которая давала возможность читать. Работал, конечно, не один. Трудились рядом соратники, неравнодушные к судьбе исторического памятника. В их числе молодой археолог Михаил Евгеньевич Массон. Он пробурил более 20 шурфов, чтобы исследовать основание минарета и нижних рядов кирпичной кладки, определить степень их сохранности. И написал впоследствии книгу «Падающий минарет», из которой и известны подробности тех работ. Эти шурфы заодно дали множество интересных находок и знаний об истории регистана до строительства медресе. Например, выяснили, что некогда прямо через центр площади проходил канал, вдоль которого стояли гончарные мастерские (были найдены остатки керамики, никогда не используемой и обточенной течением воды). Под большим слоем глины обнаружили круг – скопление золы, обугленных черепков, костей животных, что позволило выяснить, что здесь была кратковременная стоянка человека в первобытные времена. И множество иных подобных фактов открыли шурфы Массона. Чем больше работают, оценивают, считают, тем больше убеждаются – вернуть первоначальное, вертикальное положение можно. План Мауэра вызывает сомнения, его не утверждают. Проблема в том, что по его расчетам для выпрямления придётся приложить к минарету усилия весом в 4 тонны, что просто разрушит его. И тогда он едет за помощью в Москву. Там, с чертежами, расчетами и теоретическими выкладками его ждёт заслуженный и уважаемый архитектор В.Г.Шухов. Ему уже 79, но он полон желания помочь. Вместе они вновь и вновь перепроверяют расчеты Мауэра, вносят коррективы, доводят до совершенства план по восстановлению минарета, ведь права на ошибку нет. И вот, наконец, план Мауэра одобрен, и начинается подготовка к спасательной операции. На московском заводе «Мосмет» изготавливают металлическую конструкцию, которую подведут под основание минарета, чтобы убрать поврежденную часть фундамента и кирпичную кладку, заменив их капитальным железобетоном. Неугомонный Мауэер тщательно, миллиметр за миллиметром осматривает конструкцию сам, находит огрехи, спорит, ругается, доказывает, что даже небольшой недостаток конструкции способен угробить старинный минарет. В конце концов на заводе признают огрех, обещают исправить. Наконец, к 1932-ом году все подготовительные работы завершены, и начинается сама спасательная операция. В работах участвуют специалисты из Самарканда, Ташкента, Москвы. Минарет полностью отделяется от основания и закрепляется на металлической раме. Вычищается вся повреждённая нижняя часть, заменяется бетоном. Остаётся самое сложное и волнительное – поставить минарет на место. Далее – по книге Массона: «Короткими поворотами винта с паузами разной длины в течение нескольких часов ствол минарета качнули в обратном направлении и… выпрямили. (Ну, или почти выпрямили) Сегодня минарет слегка наклонен в другую сторону – результат того движения в обратном направлении.) Постепенно вытаскивая из-под него одну за другой мощные двутавровые железные балки, минарет установили на новом основании в вертикальном положении.» И это было чудо! И зарождение опыта применения нового, инновационного метода в практике реставраторов Средней Азии. Соседний, юго-восточный минарет схожим образом был выпрямлен в 1960-ые годы. Тогда это было уже не сложно – были техника, технологии и главное – опыт. А спасение минарета Мауэром – это реставрационный подвиг, основанные на энтузиазме, вере в свои силы и желании сохранить историю для нас, живущих после. Сегодня в здании медресе небольшой музей, экспозиция которого посвящена Улугбеку и трудам по астрономии, как его собственным, так и написанным позднее, но основывающихся на его трудах (представлены рукописи, печатные книги, карты звёздного неба). В другом зале – небольшая же экспозиция с предметами прикладного искусства Самарканда – чеканка, шёлковая бумага, образцы каллиграфии. Большая часть же комнат-худжр, айванов и внутреннего двора заняты сувенирными лавками, которые порой смотрятся весьма колоритно. Можно подняться на второй этаж, что я и сделала, чтобы сфотографировать двор сверху. Обнаружила там кофейню с парой столиков на балкончике-айване. Вот бы где посидеть, кофе попить… но времени традиционно уже не было. Мы убегали в следующее медресе. А как же манят к себе детали, элементы... они прекрасны, и рассматривать их хочется бесконечно долго! Что за шифр в этих плитках-картинках? Оторваться от созерцания этой красоты сложно, но приходиться:) Идём в следующее медресе.

-

Узбекский калейдоскоп (17 UZ Avia "Узбекистан Гран Туризмо" с 25.10.2022 г.)

Вот я тоже помню, что суп был тогда очень вкусный, но не помню, какой)) Но мне вообще все супы до единого очень понравились, что для меня просто фантастика, я их особо не ем и не люблю. А вот тот плов мне не очень зашёл как раз после супа, показалось, что пресноватый, специй не хватало что ли на мой вкус. Зато я до сих пор вспоминаю бухарский плов с мастер-классом по его приготовлению! Ах, какой это был плов!:) Историю с самсой я помню, была мысль, что самса с маргеланского обеда, но не уверена в своей памяти:)) Значит, всё-таки она?:) Вот, кстати, да, я ехала, набрав с собой кучу таблеток для желудка, потому что думала - жирная еда, баранина... мой капризный с ума сойдёт. А по факту не попалось ни разу НИЧЕГО такого, чтобы какие-то сложности ему доставило. Даже остывшая самса, которую я ела на следующий день после покупки на рынке, ни разу не показалось жирной. Не знаю, в чём секрет. То ли так удачно уравновешивают мясо и жиры приправы и зелёный чай, то ли узбеки ещё какой секрет знают, но реально всё очень вкусное, но без ощущения переедания и тяжести после обеда, каким бы сытным он не был.

-

Вы не поверите...

У нас похожая мордаха живёт в соседней пятёрке. Вечером иду, смотрю, жарко стало, вышла на улицу проветриться:)) В минус 20:)

- Восточная сказка в душе и в глазках (17UZ Avia Узбекистан Гран Туризмо с 16 августа 2022).

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

-

Армяно-грузинский роман... с продолжением:)

Рассольные у нас есть. Либо на куски порезанный в вакуумной упаковке, либо прямо в ведёркоах с рассолом привозят. Лори, чанах, козий сыр. Правда, магазин на другом краю города, мне вот последние пару месяцев туда доехать лень:) потому давно не брала, надо съездить, всё равно листья виноградные нужны ещё.

-

Армяно-грузинский роман... с продолжением:)

Армения несколько в ином положении. Она уже много лет живёт в условиях транспортной блокады. Для всего импорта у них, по сути, две дороги - через Иран и Грузию. Поэтому европейскую продукцию везти очень долго и дорого. Но нет, в ереванских сетевых супермаркетах импорта немало, российских торговых марок и всяческих актимелей и данонов море, пока среди всего этого найдешь местный йогурт, устанешь:) Местное скорее в маленьких магазинах, в больших супермаркетах даже фрукты - овощи привозные. Да мне кажется, Ори - самые обычные сетевые магазины у дома, типа наших "Магнитов", где можно купить самое необходимое, забежав вечером после работы. Они и не ищут там никаких изысков. Мне кажется, за фермерской и прочей продукцией в Тбилиси, как и во многих городах, едут в выходные на рынок. Не зря же в пандемию, когда закрыли всё, что только можно, первыми принялись бастовать именно фермеры, которых не пускали на базар. Потому что они потеряли существенный источник средств к существованию, потому что прежде всего они реализуют продукцию не оптовикам, не по постоянным контрактам в магазины, а именно сами, через рынок. Зачем магазины, когда есть Дезертирка?:) У них большая часть рассольных сыров очень солёная, ну, это как невозможно представить кухню Тайланда без перца, например)) Нашим не любителям соли советуют подержать некоторое время в молоке для уменьшения солёности. Но вообще не знаю, чем армянские рассольные сыры сильно от грузинских отличаются? Лори или Чанах по количеству соли грузинские порой ещё и превосходят:)

-

Армяно-грузинский роман... с продолжением:)

Итак, дождалась я свою посылку:) дабы совсем не превращать узбекскую тему в филиал армяно-грузинской, напишу о ней здесь. Пару недель назад на сайте магазина, в котором я заказываю грузинские специи и аджику, появился анонс новой продукции - редких фермерских сыров. Описание было красивое, и я не удержалась - в борьбе любопытства с жабой победило первое:)) Дамбал хачо - среднесоленый выдержанный сыр с плесенью. Происходит из исторического региона Пшавия, современный - Мцхета-Мтианети, традиции приготовления насчитывают более 200 лет. Для приготовления этого сыра творог смешивают с солью, придают форму и высушивают в течении трех недель. Затем помещают в сосуд из красной глины, крышку заливают парафином, что создает вакуум, и закапывают в землю на 3 месяца (говорят, можно просто опустить в прохладный погреб, но это некоторое отступление от традиции). Сыр производится только в период с мая по октябрь. За это время сверху образуется корочка из плесени и на выходе получается своего рода сырный слоёный пирог: под корочкой плесени мягкий ароматный слой, а ниже - более жёсткий и ломкий. Рекомендуется под чачу или красное вино. Иногда ещё из него делают своеобразное фондю: мелко нарезанный, разогревают в топленом масле с небольшим добавлением воды и едят, макая в него хлеб. Читала, что делают обычно из коровьего молока, но тот, что пришёл мне - овечий. При том, что я не особо люблю сыр с плесенью (но обожаю овечий/козий!), я готова была к тому, что есть не буду, отнесу в крайнем на работу, там есть любители пеницилина. Не, не отнесу... вкусно самой!:)) Недостаток у него только один - редкий и, соответственно, недешевый, даже в самой Грузии. Приехавшая в магазин партия разлетелись со скоростью света. А я бы ещё купила...ну, так, по праздникам с вином организм порадовать:) А второй сыр - с мраморными разводами - это классический сулугуни, но выдержанный в течение месяца в натуральном саперави. Интересный вкус молока с винно-виноградной кислинкой:))

- Узбекский калейдоскоп (17 UZ Avia "Узбекистан Гран Туризмо" с 25.10.2022 г.)

- «Я не знаю другого края, где простор и чист, и широк, здесь вершин голубых Алтая режут ленты новых дорог». Тур RBA-Avia «Знакомство с Алтаем» с Татьяной Ермоловой в сентябре 2022 года

- Узбекский калейдоскоп (17 UZ Avia "Узбекистан Гран Туризмо" с 25.10.2022 г.)

-

Узбекский калейдоскоп (17 UZ Avia "Узбекистан Гран Туризмо" с 25.10.2022 г.)

Вернемся от грузинских специалитетов обратно в Узбекистан. (Хотя в общем, наверное, даже и не удивляет никого появление закавказской тематики в моей узбекской теме, да?:)) Я вот, например, не удивилась, когда после заселения в гостиницу Самарканда, обнаружила прямо перед своими окнами кавказскую кухню "У Левона". Это моё, особое везение:)) ) День 5. Тучи над Самаркандом. Ранним пасмурным утром мы снова собрались в автобусе, чтобы ехать на знакомый уже железнодорожный вокзал Ташкента. На этот раз к платформе шустро подкатил современный скоростной «Афросиаб» (испанский тальго, аналог наших «Ласточек»). Нам достался сидячий вагон с комфортными мягкими сиденьями. Джамиля также, как и накануне при поездке в Ферганскую долину, заранее в автобусе озвучила места для каждого. Забота у нас была только одна – быстро разместить багаж и также быстро потом собрать его и выскочить из вагона, потому что Самарканд в маршруте поезда – станция не конечная, и время стоянки всего минут пять. Потому Джамиля отправила вперед владельцев маленьких чемоданов, чтобы проходили с ними сразу на свои места (их (чемоданы то есть) предполагалось закинуть на верхнюю багажную полку), а туристы с большими чемоданами зашли последними, чтобы уже не создавая затор из идущих следом спокойно разместить багаж на специальных стеллажах в начале вагона. Разместились, поехали, замелькали за окном слегка размытые дождём пейзажи. Прошли проводники с чаем и набором печенек, входящими в стоимость билета, затем стали разносить то, что можно приобрести за деньги, в том числе и мороженное. Так что время в дороге прошло незаметно, да и недолгой была дорога сама по себе, не сравнить с дорогой до Коканда – часа два всего. Самарканд встретил мелким дождём. Неее, ну, так не договаривались же, где ж тут увидеть звёзды?:) Я вообще в поездках погодный оптимист… не может он идти долго, закончится:) Привокзальная площадь была сплошь уставлена туристическими автобусами, преимущественно белыми, как наш, который должен был выехать в Самарканд накануне вечером и встречать нас у вокзала. Мы заглядывали в кабины, надеясь увидеть Бахтияра, и на номера в поисках знакомых цифр… прошли от хвоста до начала вереницы автобусов, но своего так и не нашли. Джамиля начала звонить нашему водителю, который, как оказалось, застрял где-то в пробке, а мы от нечего делать отправились фотографировать вокзал, цветочки вокруг, а потом проходящую мимо девушку в красивом национальном костюме. В Ташкенте такой красоты на улицах встретить не удавалось. Джамиля рассказала, что такие красивые платья и костюмы с традиционными вышивками-сюзане носят, как правило, молодые женщины в первый месяц после замужества, демонстрируя друзьям и родственникам мужа заготовленные к свадьбе наряды-приданное. Показался автобус, по которому мы успели соскучиться за два дня. А если учесть, что на макушку периодически капал мелкий дождь, мы обрадовались его появлению вдвойне:)) И начался наш путь по улицам Самарканда. Я старалась рассмотреть что-то в окно, в нетерпении и с раздирающим меня любопытством. Самарканд манил меня, пожалуй, больше других городов Узбекистана. Наверное, каждый из нас видел на фото прекрасные голубые купола и фасады, облицованные майоликой с причудливыми узорами в тех же бело-голубых и бирюзовых тонах, ярких и красочных, словно само небо отразилось в них, и лучи солнца застыли там навсегда, пойманные искусным мастером. Большая часть этих фото, с которыми ассоциируется у нас Узбекистан, родом из Самарканда. Едва увидев их впервые, я поняла, что мне сюда надо:)) Мне казалось, что именно так выглядит восточная сказка из «1001 ночи», хоть и родилась она совсем не здесь. Было это давно, задолго до того, как эта страна стала пользоваться повышенным спросом в связи с закрытием Европы для наших туристов. Помню, что второй свой пятилетний загранпаспорт я получила как раз ради того, чтобы увидеть Узбекистан. Но тогда что-то не сложилось, а потом рождались другие, всё новые и новые планы и мечты. Я всерьёз снова задумалась о поездке лишь три года назад, но пандемия закрыла вообще все границы. И вот очередная попытка – тур с ТТВ… За это время Самарканд стал для меня не только красивой картинкой, которую хочется рассмотреть. Его образ раскрашивался в моей голове, обрастая героями, образами, фрагментами истории. Снова разрозненный калейдоскоп, так и не сложившийся до сей поры в целостную картину. Но, наверное, это и невозможно. Слишком древний город, видавший на своём долгом веку так много – народов, правителей, мыслителей и поэтов, переживший множество головокружительных взлётов и падений, не раз восстававший из пепла и руин, как птица Феникс. Чтобы понять о нём всё, нужно посвятить изучению его истории, наверное, целую жизнь. Мои же обрывки знаний долгое время не то что не могли выстроиться в стройную цепочку, они вообще в моих мыслях часто не связывались напрямую с Самаркандом. Восхищённая запавшим в душу изображением крылатого верблюда – странного, завораживающего образа древней Согды, я пыталась воспроизвести его на бумаге. Увидев однажды в эрмитажной коллекции фрески Пенджикента, я мечтала попасть туда, на место археологических раскопок, что ведутся на этом согдийском городище до сих пор, открывая исследователям всё новые чудеса, но не задумывалась о том, что столица Согдианы куда ближе и доступнее – вот она, древняя Мараканда, современный Самарканд. Возраст этого города таким образом приближается к цифре в 2800 лет. Он помнит и Кира Великого, основателя династии Ахеменидов, и Александра Македонского, для которого стал этакой занозой, напоминанием о том, что на пути любой великой армии может найтись препятствие в виде упорства и стремления к свободе. Великому полководцу Искандеру Двурогому удалось захватить непокорную Мараканду, он оставил в городе свой гарнизон и двинулся дальше на восток, покорять другие города. Но согдийцы подняли восстание. Скрипнув зубами от досады, не знающий поражения полководец направил назад, к Мараканде отряд численностью около 3000 воинов. Под стенами древней свободолюбивой Мараканды, на берегах реки Зеравшан, состоялась битва, вошедшая в историю как битва у Политимета (греческое название реки). Греко-македонский отряд потерпел сокрушительное поражение, с того поля боя удалось вырваться не многим более 200 воинов Македонского. Это было единственное поражение непобедимого Искандера среди всех его походов на Восток. Ещё три года длилось глухое сопротивление Согды и примкнувшей к ней в борьбе за свободу соседней Бактрии, периодически вспыхивающее и разгорающееся пожарами восстаний. И лишь женившись на бактрийской принцессе Роксане, Александр Македонский смог утихомирить бунтующие земли, сумев склонить на свою сторону местную знать. Я ловила обрывки рассказов о Мавераннахре – государстве в междуречье Амударьи и Сырдарьи и династии Саманидов, но не улавливала главного: столица сей древней державы в период её расцвета снова он, Самарканд. Прекрасный, богатый, цветущий город на пути из Китая и Индии на запад, на Великом шёлковом пути. Его сжёг дотла, превратил в дымящиеся руины великий и ужасный, безжалостный полководец – Чингисхан. Но Самарканд восстал из пепла, отстроился, попытался вернуть себе былое положение, открыть вновь базары и караван-сараи для торговых караванов, идущих по шёлковому пути. И тут подоспела помощь в лице другого великого и ужасного – Амира Тимура, Тамерлана. Воспылав нежной любовью к этому городу, он решил не просто вернуть ему былую славу, но и преумножить. Объявив Самарканд столицей своей империи, он украшал его, как только мог: величественными, впечатляющими масштабами памятниками архитектуры (Гур-Эмир и Биби-Ханум, например, частично дошли до наших дней и по сей день вызывают восхищение); самыми искусными мастерами, привезёнными со всех концов света, дабы они наполнили город и его базар прекраснейшими произведениями искусства, слава о которых распространилась бы далеко за пределы империи. Он повелел строить дороги, по которым днём и ночью разъезжали дозоры, обеспечивающие безопасность передвигающихся по ним мирных странников, паломников, купцов, а также удобные просторные караван-сараи на их обочинах, дабы любой путник мог найти в них удобную постель для отдыха, горячую еду и крышу, чтобы укрыться от непогоды. Всё это для того, чтобы люди знали и передавали из уст в уста – дороги в империи Тимура комфортны и безопасны для торговых караванов. Ибо воинские походы сначала Чингизхана и Батыя, а потом и самого Тимура привели к тому, что Великие шёлковые пути превратились в узкие тропы: там, где раньше шли один за другим десятки богатых многочисленных караванов, теперь пробирались с оглядкой, каждый миг ожидая нападения, лишь самые смелые и самые отчаянные. Основная же масса купцов искала обходные пути, в том числе и морские. Иссяк поток товаров, иссякло золото в кошелях самаркандских торговцев, оскудела казна правителя… цепочка событий понятна, понимал и видел её и Тимур, потому и делал всё возможное, чтобы снова оживить торговые пути, идущие через Самарканд. Но и самые великие не бессмертны. Умер Тимур, ещё при жизни с горечью предвидя и смерть своей империи. Не было толкового наследника, который смог бы удержать её в руках, расширить, преумножить её процветание. Ушёл в расцвете лет любимый сын Джихангир, не пережил деда и внук, на которого возлагались большие надежды Мухаммад – Султан. Получивший власть сын Тимура Шахрух перенес столицу в хорасанский Герат, Самарканд был бы совсем позабыт правителями, если бы не тимуров внук, сын Шахруха Улугбек – Мухаммед-Тарагай, мальчик, с детства любивший смотреть на звёзды, что блистали над Самаркандом. Став во главе части империи Тимуридов - Мавераннахра, он снова принялся править из дедовой столицы – Самарканда. Правитель и воин из него вышли не слишком умелые, зато он вошёл в историю как великий ученый – математик, астроном, просветитель и поэт. Он оставил после себя множество трудов по астрономии и построенную в Самарканде обсерваторию, а также ряд медресе – мусульманских университетов, возведенных в разных городах его империи. Три из них мы увидели во время нашего путешествия, и вот первое, в Самарканде, предстанет нашим взорам буквально через несколько мгновений, на первой же остановке автобуса. Потерпите немного, о мои уважаемые читатели! В середине девятого века, задолго до Улугбека, вблизи Самарканда родился слепой мальчик, ставший великим поэтом, - Рудаки. Это ему принадлежат строки: «Змею напрасно кормишь и греешь на груди, Когда ужалит в гневе, придет тебе конец. Подлец во всей натуре — ползучая змея, Несчастье, если другом становится подлец!» Улугбека постигло двойное несчастье – змея на груди оказалась родным сыном. Именно от его рук принял смерть величайший учёный своего времени. Быть может, он изначально был рождён не для мирской жизни с его интригами, войнами, борьбой за власть. Его всегда влекли к себе звёзды… «…И полудужье Млечного Пути Звало, манило — на небо взойти. Тот путь — зовущий издревле сердца — Не живопись на куполе дворца. Прекрасен сад небесной высоты, Где блещут звезд бессмертные цветы. Душа, как птица, вся рвалась в полет И устремилась в высоту высот. Телесный прах оставив на земле, Она кружила в небе, в млечной мгле. И крылья, что внезапно отросли, Высоко над землей ее несли.» Словно об учёном-романтике Улугбеке писал свои строки Алишер Навои, который, к слову, тоже несколько лет прожил в Самарканде. А Самарканд дожил до наших дней, переживая смены династий, обрастая свидетельствами истории разных эпох. Дальнейшую его историю я пересказывать не буду, не было в ней уже больше столь впечатляюще-масштабных фигур и ярко мелькнувших, словно метеор на ночном небосводе, личностей, о которых мне хотелось вспомнить. Точнее, не столь велики мои знания истории Самарканда, чтобы память моя откопала их быстро и без усилий. Ну, вот, хотела начать, наконец, показывать главную самаркандскую достопримечательностей - Регистан, а получилась снова простыня текста:) Будем считать её очередным лирическим отступлением, а продолжение будет чуть позже:)

-

Узбекский калейдоскоп (17 UZ Avia "Узбекистан Гран Туризмо" с 25.10.2022 г.)

Они и в рамках одного города порой неделю ходит. Такое ощущение, что письма/посылки сами, пешком идут до адресата:)) Пути почты России неведомы никому, кроме неё самой. Но, справедливости ради, почта иной раз работает быстрее даже службы доставки. Мне вот ребята перепутали и нынешнюю посылку по привычке (я раньше туда заказывала) отправили через Боксбери, так она 2-го должна была прийти по их же информации и до сих пор где-то в пути.. заблудилась:)) я уже начинаю переживать, не понадкусывал ли кто там в дороге мои эксклюзивные сыры. Мне ж обидно будет, я впервые таку редкость заказала попробовать!:))

- Узбекский калейдоскоп (17 UZ Avia "Узбекистан Гран Туризмо" с 25.10.2022 г.)

-

Тур 16GA Большое путешествие по Грузии и Армении с Еленой Степановой с 20.09.22жд - 22.09.22 авиа

Маленькая церковь - самое старое здание монастырского комплекса, построенное ещё при жизни царя Мириана. Он велел заложить его там, где рядом с домиком царского садовника, под ежевичным кустом жила и проповедовала святая Нино, когда пришла в Мцхету. Место с фантастической энергетикой, очень впечатляющее. И ежевичные кусты там до сей поры выращивают:)

- Узбекский калейдоскоп (17 UZ Avia "Узбекистан Гран Туризмо" с 25.10.2022 г.)

-

Загадочная Персия от 19 ноября с Марьям Садафзаде

Рассказ о поездке не планируете писать? Про Иран на форуме совсем немного информации, а интересно:)

- Узбекский калейдоскоп (17 UZ Avia "Узбекистан Гран Туризмо" с 25.10.2022 г.)

-

Узбекский калейдоскоп (17 UZ Avia "Узбекистан Гран Туризмо" с 25.10.2022 г.)

Лирическое отступление. Немного об узбекской кухне. Пытаясь вспомнить в описании предыдущего дня, из чего состоял обед, я сдалась и смирилась с тем, что в памяти уже всё перемещалось. Потому, дабы не мучиться в дальнейшем, несколько кратких упоминаний о блюдах узбекской кухни, которые можно было попробовать на разных обеденных столах. Всё равно из-за временного цейтнота в связи с днями рождениями близких и джаз-фестивалем возможности разбирать фото и писать подробные рассказы пока нет. Итак, что приходит вам на ум при упоминании об узбекской кухне? Ну, конечно, в первую очередь плов. Плов – это узбекское всё! О нём слагают легенды, его сотни разных видов, различающихся от региона к региону, от хозяйки к хозяйке. Непостижимое, по сути своей очень простое блюдо – сочетание риса и мяса, но невероятно вкусное и невероятно популярное, но при этом повторить его удаётся далеко не всем. Я вот даже не пытаюсь, всё равно получается каша с мясом. Если очень хочется плова в родном городе, я иду туда, где его готовят профессионалы или те, у кого умение его готовить в крови – узбеки, таджики и ещё у нас, как ни странно – армяне, хотя для них это блюдо не родное. Секрет хорошего плова в следующем: - хорошее свежее мясо (обычно баранина или говядина, редко – птица) - правильный рис (узбеки готовят из своих сортов – девзира, аланга, лазер) - большое количество растительного масла, которое обволакивает каждую рисинку, не давая им склеиться. В Узбекистане используется обычно смесь нескольких масел: хлопковое, оливковое, кунжутное. - набор специй, который подбирается, конечно, на свой вкус, но, как правило содержит шафран и куркуму, зиру, без которой, кажется, не обходится вообще ни одно узбекское блюдо, перец, барбарис. - морковь. Чаще всего для плова используется жёлтая, нейтральная по вкусу, которая, в отличие от оранжевой, не перебивает вкус плова сладостью. Это основной набор продуктов, дальше могут использоваться различные добавки, предусмотренные традицией регионов или поводом (курага, изюм, нут, мош, айва и т.д.) Способ приготовления тоже отличается. В Бухаре или Ташкенте, например, все продукты предварительно обжариваются/отвариваются до полуготовности, и лишь потом встречаются в одном казане, где совместно томятся до готовности. В Самарканде, наоборот, всё закладывается в казан в сыром виде и не перемешивается до готовности. Ну, и для правильного плова, конечно, нужен ещё добрый толстостенный казан, умелые опытные руки и частичка души:) И красивый ляган - большое блюдо для подачи:) Плов в Узбекистане – это не просто еда, это образ жизни, традиции, ритуал. Например, традиция утреннего плова по случаю важных событий – рождения, возвращения сына из армии, свадьбы. Джамиля рассказывала, что на утренний плов свадебным утром собирают очень много народу, чаще всего из тех, кого на основные свадебные мероприятия приглашать не обязательно (не столь близкие родственники), но и не пригласить совсем – невежливо, неудобно и против обычаев (соседи, коллеги родителей молодоженов и т.п.) Понравилась попавшаяся на глаза легенда о происхождении плова. Ну, правда же, красиво и поэтично?:) Во время одного из своих походов в конце XIV века эмир был озабочен тем, что его войско голодало и лишилось сил перед значимым боем. Тогда Тимур обратился к мулле за советом, получив такой ответ: «Необходимо взять большой котел из чугуна, сложить в него мясо баранов – не слишком юных, но и не старых, добавить рис, разбухший от гордости, что он будет поглощен доблестными воинами, молодую морковь, краснеющую от счастья, и жгучий лук, кусающий так же, как меч карающего полководца. Все это нужно сварить на огне до тех пор, пока аромат блюда не достигнет Аллаха, а повар – упадет от изнеможения». Мудрый правитель послушал своего учителя и велел приготовить это блюдо для солдат, которое потом еще не раз помогало войску своими питательными свойствами. К плову обязательно подают салат шакароб (ачикчук). Скажу честно, я была околдована этим салатом с первой вилки, и по сей день обожаю его, но не могу понять, в чём его магия. Простейший до невозможности – лук, вымоченный в холодной воде, чтобы убрать горечь, и нарезанные ломтями свежие помидоры. Всё. Никакой заправки, лишь соль, иногда перец. Он призван уравновесить маслянистость, жирность плова своим свежим вкусом и кислотностью помидор. В том ресторане, где произошла моя с ним любовь, шеф-повар как раз армянка, поэтому в ачикчуке дополнительно присутствует кинза или базилик, но это же не делает его сильно сложнее на вкус. Я помню, как мои подружки, впервые увидев, как я заказываю его, смеялись со словами «Ты что, помидоров на даче не видела?», а потом стащили у меня с тарелки и с тех пор всегда заказывают сами. И тоже не могут понять, что в нём так притягивает и заставляет возвращаться к нему вновь и вновь. Быть может, играет именно сочетание с пловом? Не знаю. Примерно ту же роль, что и ачикчук (облегчение тяжести плова для желудка) выполняет и зеленый чай, который традиционно подают в начале трапезы и подливают постоянно. Наливают по половине пиалы, если налили полную – то это расценивается как намёк, что пора бы и честь знать и топать к домашним делам. Но нам во время организованных обедов чай приносили по европейско-русской традиции в конце, после горячего, что меня всё время удивляло. Что ещё? Шашлык? В Узбекистане божественно готовят баранину в любом виде, но для меня (да не полетят в меня тапки) шашлык не является блюдом, которое стоит рассматривать как отдельное блюдо какой-то национальной кухни. Я убеждена, что секрет хорошего шашлыка не кроется в умении какой-то нации его готовить, а скорее – в свежем натуральном мясе, умении подобрать маринад (не портя мясо майонезом и уксусом) и приправы. Потому шашлык опустим, просто попробуйте его сами:) Самса – вид выпечки из слоёного теста с мясной начинкой. Пирожки, которые я очень люблю и часто покупаю дома:) Правильно приготовленная самса очень сочная, это достигается за счет масла, которым смазывается тесто перед выкладыванием начинки и большого количества лука. Из специй – перец и традиционная зира. Мясо на самсу – баранина или говядина, в идеально правильном варианте его не перекручивают, а рубят на мелки кусочки. Также, к слову, как и на манты. Манты – это то, без чего нельзя было раньше представить ни один семейный праздник у меня на родине:)) Мантоварки у нас, без преувеличения, есть в каждой семье, манты умеет и любит лепить (всяк больше, чем пельмени) каждая хозяйка. Но их традиционное место проживания, конечно, Узбекистан. Манты – это по сути своей пельмени, только большего размера, и варятся они на пару. Традиционная начинка – мясо с луком и перцем/солью. Но (как и в случае с самсой) фантазия хозяек выдумывает и другие варианты (картошка, зелень, тыква и т.д.) Традиционно манты едят руками, что я обычно и делаю. Но в Узбекистане, посмотрев на окружающих коллег, вдруг взялась есть ножом и вилкой… не, не стоит этого делать, пожалуй:)) Дымляма – нечто среднее между первым и вторым блюдом, напоминающее армянскую хашламу. Это куски мяса, которые томятся несколько часов на медленном огне вместо с овощами – картошкой, морковью, помидорами, луком. В итоге получается очень мягкое, хорошо разваренное мясо, впитавшее в себя вкус и аромат овощного бульона, с отварными овощами на гарнир, впитавшими аромат специй и мяса) Очень просто и очень вкусно. Для меня удивительным было, что немало в меню ресторанов можно встретить рыбы, в основном сазана, в разных видах. А самое моё большое удивление и любовь – это супчики. Я вообще не дружу с супами. Я их как-то не считаю за еду, потому что уже через полчаса после такой «еды» желудок настоятельно начинает требовать что-нибудь более существенное. Обычно я готовлю либо супы-пюре, хотя обожаю грузинскую чихиртму, но опять же она для меня – не еда, а баловство в охотку. Первый идеальный для себя суп (густой и питательный) я нашла в Армении – с добавлением риса, муки и чечевицы. Второй – в Узбекистане. Маставу здесь называют ещё жидким пловом из-за схожести ингредиентов и способа приготовления. Для этого супа сначала готовят практически как для плова зирвак – обжаривают мясо, лук, морковь, помидоры с добавлением перца и специй (без зиры никак). Затем, закинув картошку и большое количество риса, заливают водой и варят до готовности. Получается густой и ароматный рисовый суп. В идеале мясная составляющая - баранина, но где ж я её дома возьму? Потому я на днях приготовила себе диетическую маставу – с курицей, добавив ещё красного болгарского перца на стадии обжарки. Всё равно было вкусно!:) Вообще супы, которые довелось попробовать, мне понравились все до единого: и всем известная шурпа – мясной бульон с небольшим количеством картофеля, моркови и лука; и машхурда – похожий на маставу густой наваристый суп, где помимо риса ещё добавлен маш – бобовая культура, напоминающая то ли фасоль, то ли зелёную чечевицу; и чучвара – суп с мелкими пельмешками. Самые известные десерты – халва, о которой я уже рассказывала, и пахлава – слоёная выпечка с орехами и мёдом. Это тот десерт, от которого я не могу отказаться: от мяса могу… а пахлаву лопну, но доем:)) Этот обзор, безусловно, не претендует на звание исчерпывающего. Узбекская кухня намного богаче и разнообразнее. Перечислила лишь то, что пришло в голову и вспомнилось из организованных групповых обедов. Дополнения и интересные рецепты приветствуются:)