Весь контент Нафаня

-

Новогоднее настроение нннадо????:)))

Бойтесь своих желаний... выбирала на 1-2 января между Питером и Уфой. Сегодня из Питера до Орена не долетела, приземлились в Уфе по метеоусловиям. На поезд билетов нет, автодороги перекрыты.. хоть бы к ночи до дому добраться, хотя бы завтра на работу выйти:)) На работу хочу!:)) (раз желания исполняются)

-

Новогоднее настроение нннадо????:)))

В Главном штабе стоит чудесная ёлка. Сколь я понимаю, она украшена игрушками, которые присылали на конкурс. Подробностей нет, на фотоаппарате:) К слову, читала на днях, что в Александровском дворце в Пушкине ёлку нарядили игрушками 19-нас.20 вв.

-

Новогоднее настроение нннадо????:)))

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

-

Новогоднее настроение нннадо????:)))

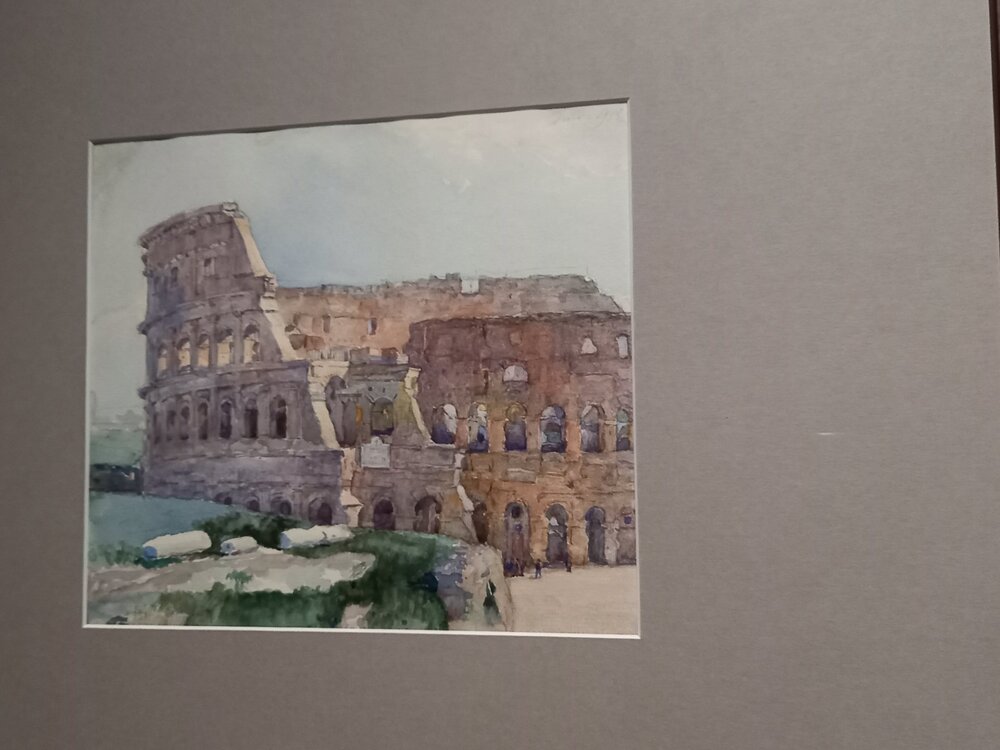

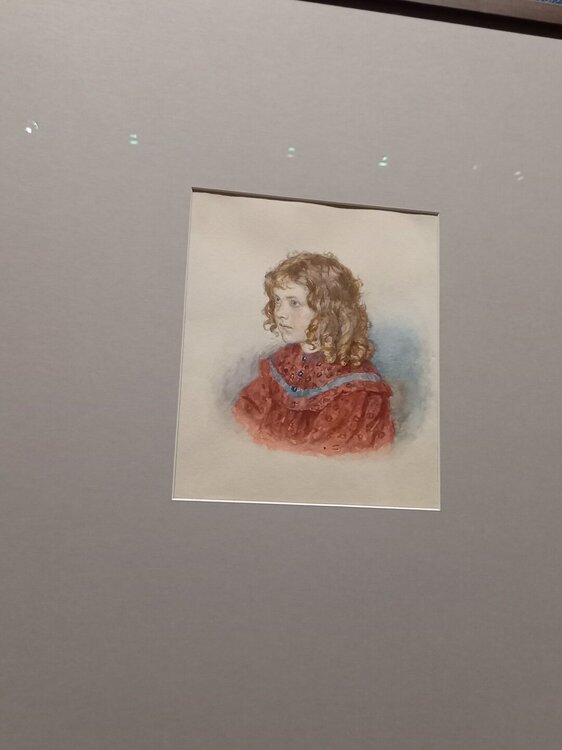

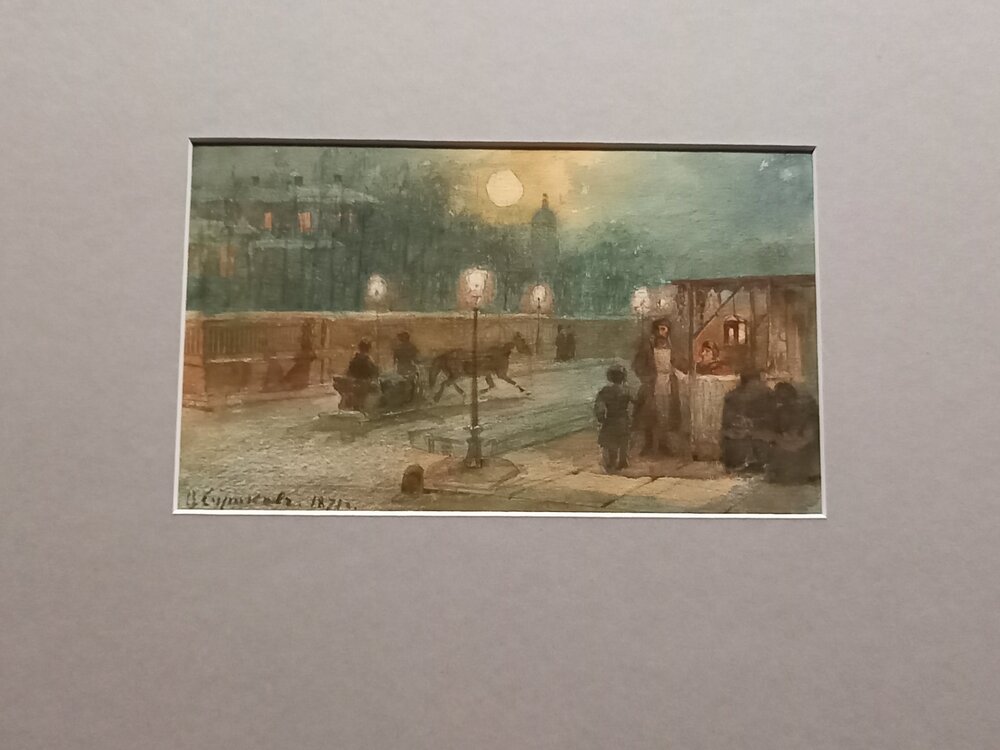

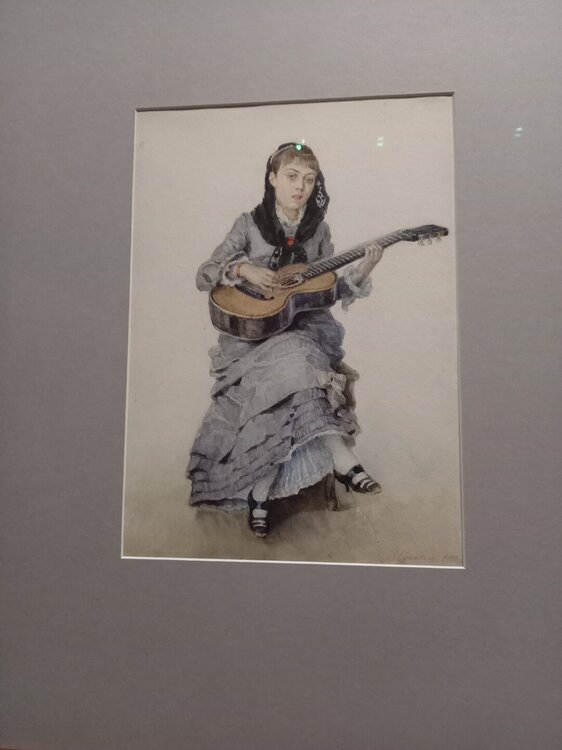

Для тех, кто боится замёрзнуть- прекрасная выставка Сурикова в корпусе Бенуа РМ. Особенно акварели поразили:

-

Новогоднее настроение нннадо????:)))

Вчера вечером ещё вроде были на завтра:)) И даже если пришли рано, время ухода тоже рассчитываете с запасом, если есть дальнейшие планы по времени. Я вот никак не готова была к очереди в гардероб в Главном штабе на час:) Да, кстати, не так уж и холодно на улице. Рп5, злыдень, обещал 30 с ощущениями до 40, я поверила, испугалась и вместо гулять выбрала Главный штаб. А на улице вполне нормально переносимые градусов 20.

-

Новогоднее настроение нннадо????:)))

Хотела сходить, но времени-то у меня немного, может, заинтересует: https://bashmakovgallery.ru/

-

Новогоднее настроение нннадо????:)))

Я срочно обзавелась билетами в музеи, забыв про планы просто погулять:)) перебежками из тепла в тепло хоть бегать буду:))

-

Новогоднее настроение нннадо????:)))

Ваш морозильник я уже успела оценить:)) Подтверждаю: Петербург нынче очень красив, но не фотогеничен - руки к фотоаппарату/телефону моментально примерзают:)) я уже варежкой научилась кнопки нажимать, но аккумулятор фотоаппарата сказал: "Я вообще-то тоже мёрзну!":)) 20240101_213019.mp4

-

Новогоднее настроение нннадо????:)))

А у нас новогодний дождь, новогодние лужи и даже новогодний Аэрофлот вон под цвет неба замаскировался, в стальную ливрею:))

-

Новогоднее путешествие к океану. Испания-Португалия 2024.

Хорошей вам погоды и отличного путешествия!:)

-

С наступающим Новым годом форумчане

С наступающим новым годом! Пусть он будет благополучным, радостным, счастливым, мирным и добрым! Здоровья Вам и Вашим близким, счастья, удачи, исполнения желаний. Желаю избежать потерь и обрести что-то новое, долгожданное или просто очень необходимое! Пусть исполняются мечты и не пропадёт никогда желание мечтать и строить новые планы. Пусть несмотря на и вопреки всему в наступающем году будут новые интересные путешествия в новое неизведанное или в полюбившиеся и дорогие сердцу места, пусть дороги будут лёгкими, попутчики чудесными и погода безоблачной! Всего самого наилучшего в новом году!

-

С наступающим Новым годом форумчане

У нас в одном из городов области ездят согласованно с дпс:) Наш ответ автопоездам "Кока-колы" - новогодние цементовозы "Аккерманн Цемент". Вот те самые, чью модель я на днях собрала из элементов конструктора, украшенные гирляндами, создают новогоднее настроение жителям города Новотроицка уже несколько лет подряд:) жаль, ссылки с рутуба в сообщение не встраиваются:( https://rutube.ru/video/1eebdb368f4ab025eb394fadfaeb735e/?r=plwm

-

Новогоднее настроение нннадо????:)))

- Новогоднее настроение нннадо????:)))

Правда, я вот "Щелкунчика" в кино пошла смотреть:)) ибо первого января традиционно в этом году кинопоход не получается, 31-го компенсирую:)- Новогоднее настроение нннадо????:)))

- Новогоднее настроение нннадо????:)))

На душе всегда становится тепло, когда узнаешь, что сбываются чьи-то мечты. А особенно когда имеешь к этому некоторое отношение:) сегодня после двух дней российских автодорог, после нервотрепки последней недели из-за новостей о закрытом перевале, выстояв гигантскую очередь на погран.переходе, моя коллега всё-таки оказалась в Грузии, в первый раз, но что-то мне подсказывает, что не в последний:) сейчас они едут к Тбилиси, чтобы встретить там новый год, а потом отправиться дальше, в недельное путешествие уже по грузинским дорогам. И ни разу не жалеют о том, что пустились в эту авантюру:) Эта мечта зрела у неё давно, подогреваемая моими рассказами. И вот истину говорят - если есть мечта, сама Вселенная идёт навстречу и протягивает руку помощи:) Хочется пожелать всем нам, чтобы наши мечты сбывались в новом году и во всех последующих! Главное - не разучиться и не бояться мечтать:)- Посиделки за чашкой кофе --- 2

- А сегодня день рождения у....

Лена, с днем рождения! Здоровья, благополучия, всего самого-самого наилучшего!- Посиделки за чашкой кофе --- 2

- Новогоднее настроение нннадо????:)))

Мне да, то ж мои были:)) вопрос был, от кого и за что:))- Новогоднее настроение нннадо????:)))

А Алису видели?:))- Новогоднее настроение нннадо????:)))

Конечно:)) я ж не могу просто так денег неизвестного происхождения забрать:)))- Новогоднее настроение нннадо????:)))

Прихожу сегодня утром на работу. Гирлянда кабинет освещает, за окном новогодний дождь в снег хлопьями переходит периодически, красота... А на столе стоит бутылка "Киндзмараули" и лежит тысяча рублей (на закуску, не иначе). И тишина, никого, ибо соседка моя по кабинету два дня как уехала уже. Не, я не против, чтобы у меня утро так начиналось, но интересно же стало, откуда на меня всё это счастье свалилось. Если с бутылкой более-менее было понятно, хозяина нашли быстро, то владельца тысячи искали всё утро:))- Новогоднее настроение нннадо????:)))

В личных покоях Николая, на втором этаже. Сколь я помню, от интерьеров там почти ничего не сохранилось, кроме прекрасной готической библиотеки-кабинета да вот этой надписи на стекле:) Какие удивительно пустынные залы на Ваших фото!:) - Новогоднее настроение нннадо????:)))