-

«Приятна мне твоя прощальная краса…»

-

"Сердце Волги: от Казани до Саратова" Тур RVS c 08.08.2025 с Натальей Тумилович

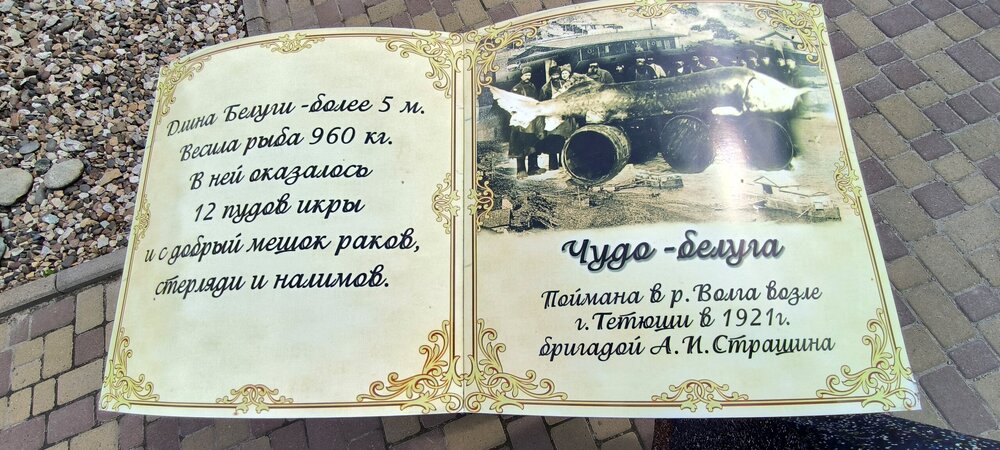

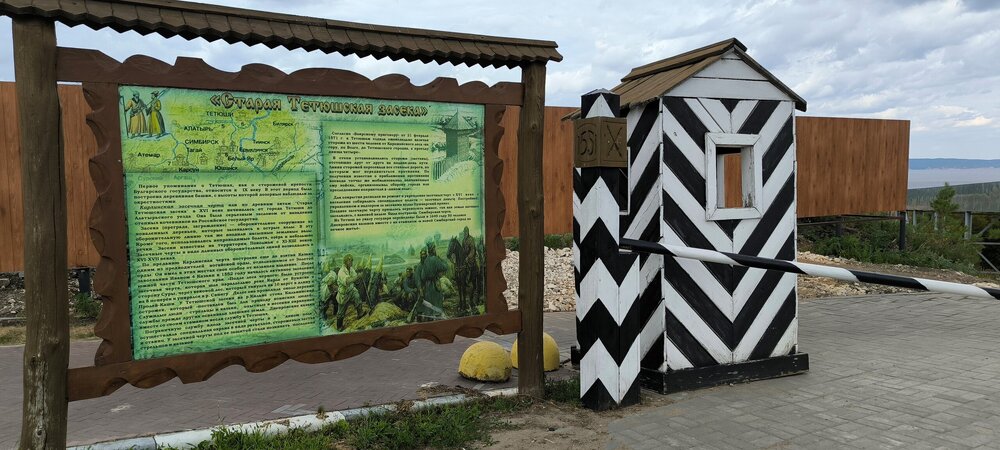

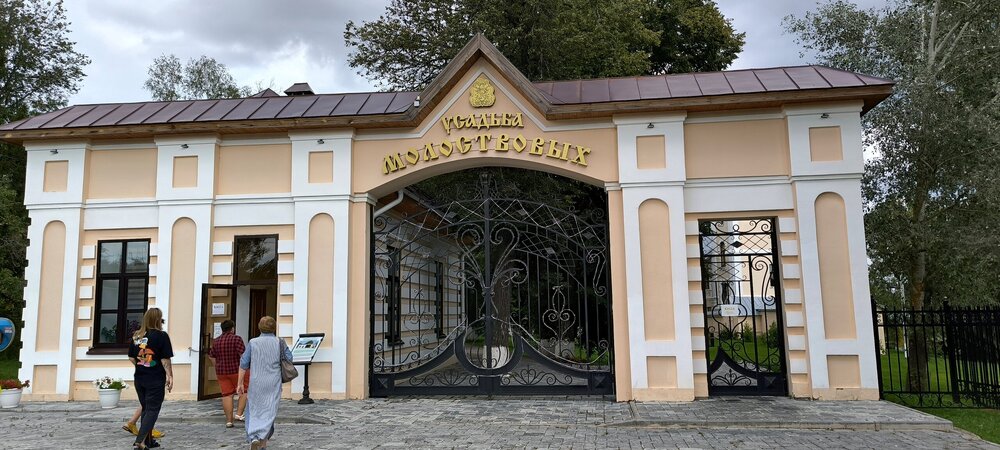

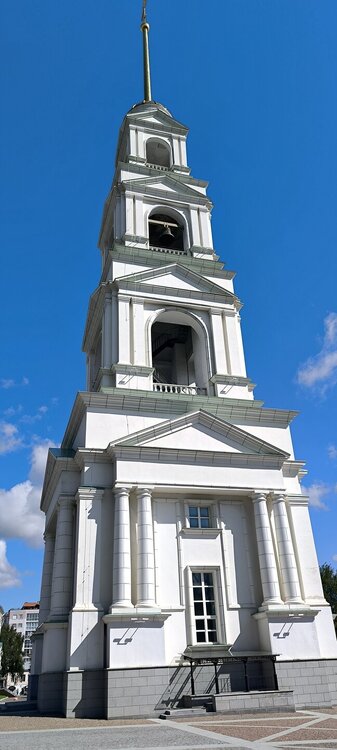

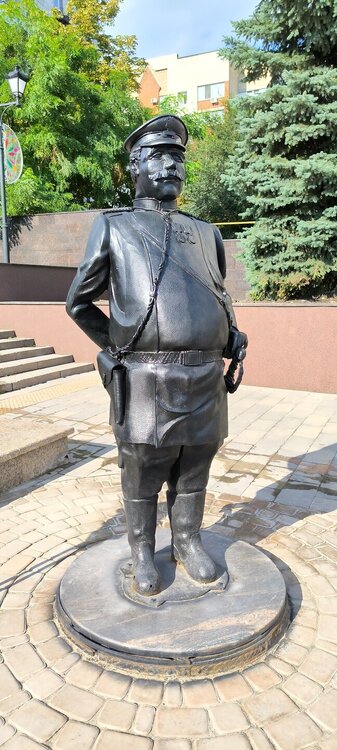

Через полтора часа мы уже в Тетюшах, снова на территории Татарстана. Городок маленький, нас высаживают музея рыболовства и отпускают на час в свободное плавание. У музея скульптура огромной белуги. Мы было сунулись на территорию музея, но нас оттуда быстро попросили. Напротив музея – Ленинский парк. Для города в 10 тысяч жителей вполне себе ничего благоустроен. Сегодня воскресенье, но местных жителей на улице не было. Из парка по улице Ленина идем к смотровой площадке. На перекрестке с улицей Горького скульптурная композиция «Городничий у часов уездного города». Рядом с фигурой городничего лапти. В лаптях надо было постоять, чтобы не знать нужды. Немного истории По описи городских поселений Казанской губернии от 1885 года среди многочисленных ремесел и промыслов наибольшее количество тетюшан промышляло лапотным промыслом. Несмотря на то, что Петр I сказал: «Нет ремесла мудренее лапотного» в Тетюшском уезде в каждом доме умели плести лапти. Целая слобода города называлась Лаптевка, а позднее появилась и деревня с названием Лаптевка. Бурлаки, доходя до Тетюш, останавливались, чтобы именно здесь купить крепкие тетюшские лапти. Тетюшский городничий тоже любил похвастаться лаптями местных мастеров. Всех заезжих он одаривал парой лапоточков. С тех стали говорить, что в Тетюшах и сам городничий лапти плетет. Идем дальше. Проходим краеведческий музей. Улица Ленина огибает Троицкий собор. Собор старинный 1771 года постройки! Первое каменное здание в городе. В 1930-е собор был закрыт, частично разрушен и восстановлен спустя 60 лет. Выходим на смотровую площадку. От Волги к площадке поднимается лестница из 320 ступенек. В 2016 году от пристани я поднялась на эту площадку. Здесь расположена Сторожевая башня. Это точная копия сторожевых башен, находившихся в 16 веке на углах Тетюшской крепости. Несколько минут проводим на площадке и возвращаемся к собору. Едем на обед. Не знаю было ли в Тетюшах место получше, где могли покормить группу. Ну тут была какая-то забегаловка. Места за столом были плечом к плечу. Теснота короче. Даже не помню, чем накормили. Уезжаем из Тетюшей в усадебный комплекс «Долгая поляна», что в 13 км от города. В прошлом, имение принадлежало древнему роду графов Молоствовых. В советские годы в усадьбе в разное время располагались дом творчества, дом престарелых, пионерский лагерь. В 2006 году «Долгая поляна» была признана заповедником и отреставрирована. Мы только заплатили за вход на территорию. Наталья ориентирует нас по объектам и расходимся кто-куда. Самое красивое здесь – это вид на Волгу. Если приглядеться, на противоположной стороне можно разглядеть купола Болгара. Рядом с домом памятник живой природы всероссийского значения – горно-алтайская ель. Эта старейшая ель в Татарстане. Она была посажена еще дедом последнего владельца усадьбы В. Молоствова. А сам последний владелец усадьбы высадил в честь своей жены лиственничную аллею, которая сейчас также является памятником природы. Сегодня в главном доме Молоствовых работает музей дворянского быта. Зашла посмотреть. Музей – это три комнаты на втором этаже. Первый этаж больше на заброшенку похож. Прошлась по территории. На территории усадьбы находится еще захоронение последних владельцев усадьбы, но, по-моему, никто из нашей группы туда не пошел. Обойдя все по периметру, я вышла с территории за ворота. Слева от них – симпатичный прудик, на воде сделана беседка. Я спустилась в беседку, в воде замерев, сидели притихшие лягушки. Едем в последнюю точку дня и всего тура. Это место в селе Камское устье, где Кама впадает в Волгу. По дороге Наталья рассказывает, что по всем законам и признакам продолжать дальше течение после слияния двух рек должна Кама. Но! Это Волга. Где воды Камы, а где Волги видно не было. Место обозначено бакеном. Полчаса на фотопаузу и общее фото. И едем уже в Казань. Между бесконечными полями подсолнухов. Именно таких, как в посте Сергея (Викингура). Сергей, спасибо! У нас остановок у подсолнечных полей не было, а из окна автобуса в движении снимать их получается плохо. В 18.00 первую группу уже высадили на ЖД вокзале Восстание Пассажирская. Хотя в программе приезд был обозначен в 20.00. И поэтому я опять же не понимаю, почему в Ульяновске нельзя было сделать хорошую обзорную экскурсию по городу. Хотела уехать на метро в город. Станция метро рядом с вокзалом. Но в Казани разразилась гроза и сильным дождем и ветром. Поэтому шесть часов до поезда пришлось провести в зале ожидания. На этом все. Тур, безусловно, красивый по набору мест и городов, некоторые из них для меня стали открытием. Программу тура уже поменяли, поставив выезд следующего года. У меня вопросов больше было к гостиницам тура. Особенно к гостинице в Казани. А сейчас там вместо 3-х ночей будет 4 ночевки. Но может быть и в этом вопросе что-то изменится. Спасибо всем, кто проявил свое внимание к отзыву, за ваши комментарии и дополнения. И традиционно всем желаю здоровья, новых интересных путешествий и финансового благополучия для их осуществления.

-

"Сердце Волги: от Казани до Саратова" Тур RVS c 08.08.2025 с Натальей Тумилович

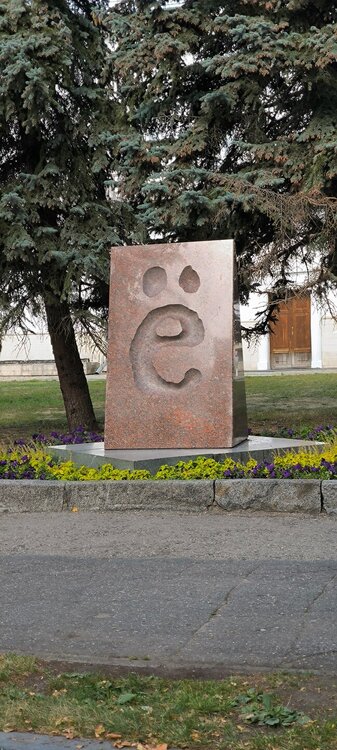

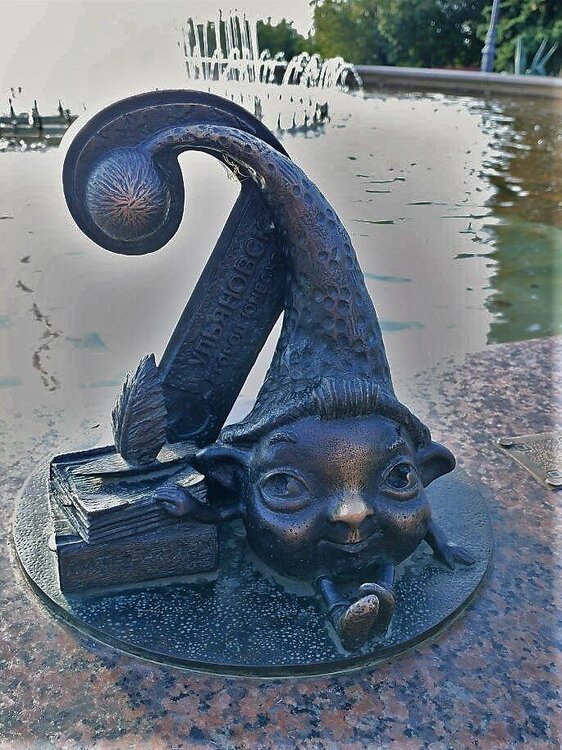

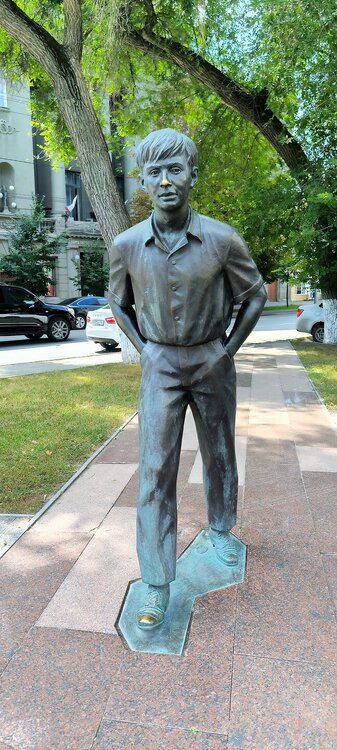

День десятый. 16.08.2025. Ульяновск – Тетюши – Казань Забыла написать. Посещение «Мордовского подворья» мероприятие платное, стоимость 750 рублей. А в сегодняшний день, кроме обеда в Тетюшах, допиков было два: экскурсия в дом-музей Ленина за 500 рублей и посещение парка «Долгая поляна» и усадьбы Молоствовых за 250. Выезд из гостиницы был назначен на 09.00 и сегодня чемоданы мы делили по разным сторонам автобуса, в зависимости от ЖД вокзала в Казани. Погрузились и направляемся на краткий осмотр Ульяновска. Я не понимаю, почему нельзя было сделать нормальную обзорку по городу. Было воскресенье. Ни машин, ни людей с утра на улицах не было. А так, при таком кратком осмотре и представление об Ульяновске складывается очень краткое. Понятно, что бывшим советским школьникам, коим я являюсь, со школы известно, что Ульяновск раньше назывался Симбирском, в 1870 году здесь родился вождь мирового пролетариата В.И.Ульянов (Ленин) и после его смерти в 1924 город переименовали в Ульяновск. И совершенно логично, что в Ульяновске буквально на каждом шагу встречается упоминание о В.Ленине. Что я узнала еще нового об Ульяновске? Что здесь есть памятник букве «Ё» и Ульяновск – родина колобков. Гуляли мы минут сорок в целом, и час была экскурсия в музее Ленина. Гостиница в центре, у площади Ленина, поэтому пешком идем на площадь. Красивый мозаичный бассейн с названием «Морское дно». Подходим к бульвару Новый Венец. Бульвар проходит по самому высокому месту города. Здесь прекрасные виды на Волгу. Где-то за Волгой в дымке виден остальной Ульяновск, поскольку город расположен на обоих берегах реки. Берега соединены двумя мостами – Императорским и Президентским. Императорский мост на момент открытия в 1916 году носил название «Императорский Его величества Николая II», длина моста два километра и он долгое время был единственным мостом через Волгу в Ульяновске, при чем не только автомобильным, но и железнодорожным. Но в 2009 году, практически рядом с Императорским появился мост Президентский, который строился долгих 23 года. Мост слегка виден на этом фото А на склоне горы под бульваром огромный парк Дружбы народов. Тут нам встретился первый из колобков – колобок в лодке. Ульяновск решил поддержать модный нынче тренд на миниатюрные городские скульптуры и в прошлом году в разных местах города появились фигурки колобков. Каждый из них это как маленький гид, рассказывающий об одном из знаменитых литераторов Симбирска. Но для того чтобы что-то узнать нужно просканировать QR-код. Колобок в лодке рассказывает о литераторе – сказочнике, уроженце Симбирска Д.Садовникове. Он автор стихов песни «Из-за острова на стрежень…». Мы поворачиваем налево. Наша цель – Ленинский мемориал. На территории, прилегающей к мемориалу, коллекция гипсовых скульптур. Это Аллея пионеров. На пионерлагерь похоже. Оттуда скульптуры видимо. Возле мемориала идет ремонт. Наталья показывает нам дом, в котором родился В.Ульянов. Он где-то в центре мемориала и близко к нему не подойти. Зато рядом мемориальный музей «Квартира-музей семьи Ульяновых». В этом доме прошли первые четыре года детства В.Ульянова. Разворачиваемся обратно на бульвар и идем вдоль него. На фонтане в сквере еще один колобок «Ульяновск – город ЮНЕСКО». Оказывается, еще в 2015 году Ульяновск вошел в список креативных городов ЮНЕСКО по направлению «Литература». Практически дошли уже до здания художественного музея. Справа по курсу памятник букве «Ё». Почему не А или У? Дело в том, что до 1797 года как таковой буквы «Ё» в русской письменности не было. Ввел в русскую письменность букву «Ё» Н. М. Карамзин, впервые использовав её в слове «слёзы» в одном из стихотворений сборника «Аониды». Родился литератор в поселке Знаменское, а ныне Карамзинка в Ульяновской области, поэтому вовсе не удивительно, что именно в Ульяновске установлен памятник букве «Ё». Сейчас «Ё» красуется на красном граните, а первоначально она была белого цвета на граните черном, что вызывало ассоциацию с надгробным памятником. Ну вот, чтобы недовольства не было, памятник заменили. С левой стороны бульвара очередная смотровая площадка. И очередной колобок – Обломов. В Симбирске родился классик русской литературы И.А.Гончаров, автор «Трилогии о русской жизни», включающей о роман «Обломов». Недалеко от колобка, рассказывающего об Иване Гончарове еще один колобок - Аленький цветочек. И по названию понятно о ком его рассказ. Об авторе сказки - С.Т.Аксакове. В Симбирске родилась внучка писателя – Оленька, которой он и посвятил сказку. Кажется, я уже писала об этом. К смотровой площадке примыкает площадь Влюбленных с одноименной скульптурой в центре. Мы сворачиваем направо на Троицкий переулок. Проходим Соборную площадь, Театральный сквер и драматический театр им. И.А.Гончарова и садимся в автобус. Едем по улице Ленина вниз. На перекрестке с улицей Гончарова красивое здание литературного музея им. И.А Гончарова. Спускаемся по улице Ленина еще на два квартала вниз и выходим из автобуса. Мимо лютеранской церкви Св. Марии. Церковь построена в 1913 году, в советское время ее использовали в качестве клуба, а в 1991 вернули верующим. Сейчас в церкви проходят органные концерты. А мы тем временем заходим на территорию государственного историко-мемориального заповедника «Родина В.И.Ленина». Это музейный квартал, но здесь большое количество прекрасно сохраненных памятников архитектуры. По кварталу погулять у нас времени нет, мы идем в дом-музей В.И.Ленина. Вот и музей Когда мы выбирали дополнительные мероприятия, у меня были сомнения по этой экскурсии. Я сначала на нее не записалась, а потом все-таки решение поменяла. А зря. Лучше бы погуляла по этому кварталу. Экскурсия в музее была на час. В этом доме В.Ульянов жил со своей семьей в течение девяти лет. Здесь в 1886 скончался отец Ленина Илья Николаевич, вскоре после чего Ульяновы продали свой дом и покинули Симбирск. Музей в доме В. И. Ленина открылся в 1923 году ещё при жизни революционера, а в конце 20-х годов прошлого века пополнился богатой экспозицией, во многом состоящей из личных вещей Ленина и его близких. Нас разделили на две группы. Помещения в доме маленькие, места мало. Комната Володи Ульянова Экскурсия была обычная, скучноватая. В музее сувенирный магазин есть, но выбор небольшой. После экскурсии идем в автобус и уезжаем из Ульяновска. Два часа вместе с музеем ушло на город. Самый недосмотренный из всех городов тура.

-

"Сердце Волги: от Казани до Саратова" Тур RVS c 08.08.2025 с Натальей Тумилович

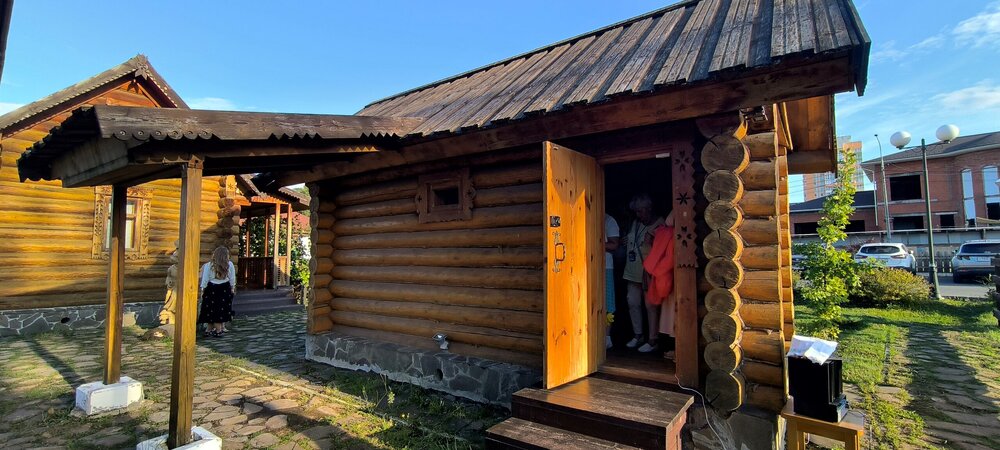

Где-то 20 минут у нас ушло на сувениры. Возвращаемся на Советскую площадь. Вниз от площади к набережной Саранки идет фонтанный спуск. Пока все собирались здесь с сувениров, я успела сбегать на еще одну смотровую площадку за Ленинским сквером. Отсюда виден монумент «Навеки с Россией» в окружении фонтанов. Скульптуры двух женщин в национальных нарядах, несущих один колосок. Символ единства, при котором сохраняются культурные особенности обоих народов. Вернулась к фонтанному спуску. Идем вниз на набережную. Памятник ремесленникам В фонтанный спуск прекрасно вписался памятник А.С.Пушкину. Александр Сергеевич хоть в Саранске и не был, но ездил по Мордовии, изучая историю крестьянской войны под предводительством Е.Пугачева. И Саранск упомянут им в «Истории Пугачева». На набережной поворачиваем направо. Рядом со спуском скульптура еще одного символа Мордовии – лисицы. Лиса изображена на гербе Саранска вместе с тремя стрелами, и обозначает богатство и ум. А стрелы - основное занятие местного населения - охоту. И изображения лисы здесь не только в скульптурах. Она и на ножках скамеек в центре, и на перилах мостов через Саранку Идем в Мордовское подворье. На территории подворья воссоздана типичная мордовская деревушка былых времен, где есть и жилые дома, и ремесленные мастерские, и скотный двор, и амбар, и даже баня. А еще многочисленные скульптуры, изображающие бытовые сцены, мордовских божеств, мифических существ и героев народных эпосов. Воссоздана и обстановка внутри домов, позволяющая своими глазами увидеть быт мокшан и эрзян — двух субэтносов, представляющих мордовский народ. Мы последней группой пришли в подворье. Шел уже четвертый час прогулки. Туалета в комплексе не оказалось (!) и пришлось за удобствами идти в краеведческий музей. Хоть нас и разделили на две группы, помещения в которые мы заходили настолько маленькие были, что даже этой подгруппе не хватало места. В общем, потолкавшись в жилом доме и бане, больше я никуда не пошла, просто сидела и ждала на скамейке. В наушники был слышен рассказ экскурсовода. Экскурсией по деревушке программа не закончилась. Кто захотел, нарядились в национальные костюмы, и начались игры, песни и танцы. Заняты в основном были переодевшиеся одногруппники, остальные были наблюдателями и видеооператорами. Но было весело. Фото не выкладываю, поскольку у меня нет согласия тех, кто на них. Программа заканчивается, автобус рядом на стоянке. Уезжаем. По дороге останавливаемся у одного из супермаркетов. Наталья дает время закупиться на ужин. И уезжаем уже в Ульяновск. Мимо «Мордовия – арена» и новых кварталов города. Дома все цветные, нет в Саранске серости. Прекрасный современный город. Точно достоин внимания. Совсем не помню, во сколько мы приехали в Ульяновск. Наверное, около 22.00, там время вроде переводится на час. Гостиница у нас «Азимут». Все вокруг нее в ремонте. И вход откуда-то со двора был.

-

"Сердце Волги: от Казани до Саратова" Тур RVS c 08.08.2025 с Натальей Тумилович

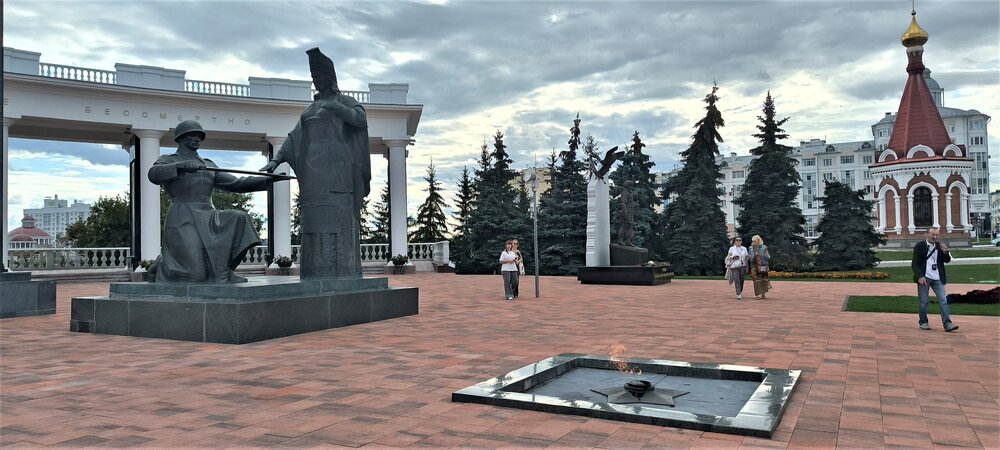

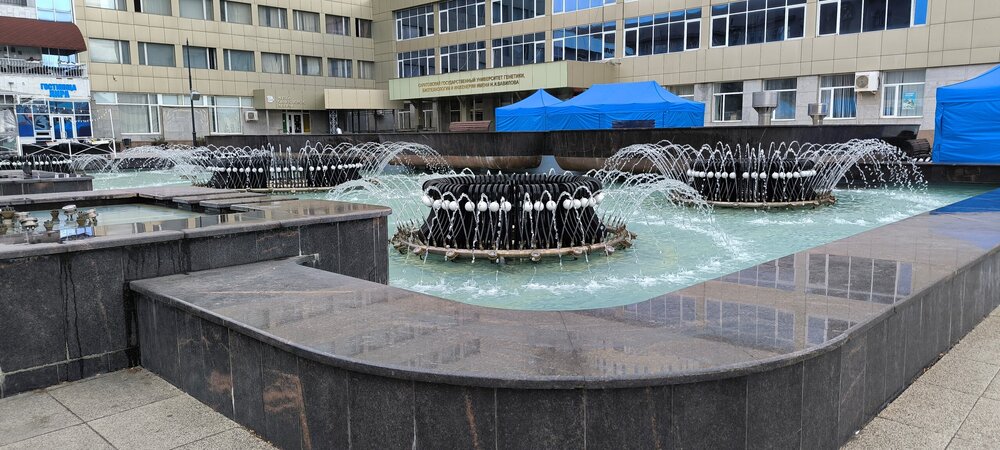

Вторым городом сегодняшнего дня была столица Мордовии – город Саранск, путь до которого от Пензы занял два часа. Около 14.00 мы приехали к ресторану «Солнце и луна» на обед. Обед состоял из блюд мордовской кухни: суп – похлебка по-эрзянски, вареные мясные пирожки, пшенные блины с кремом из ряженки. Подача блинчиков была очень эффектной, на доске в виде медвежьей лапы. Фоток у меня, к сожалению, нет. Обед был вкусный. От ресторана сразу отправляемся на пешеходную обзорную экскурсию. Ресторан, оказывается, находился в двух шагах от Театра оперы и балета им. Яушева. Мы всего лишь спустились немного вниз и пересекли улицу Пролетарскую. В Саранске у нас был гид, лучший из всех местных гидов, молодая, очень приветливая и располагающая к себе девушка, объехавшая сама 79 регионов страны, интересная и много знающая рассказчица с приятным голосом и улыбкой. И вот таким же приветливым и располагающим к себе мне сразу показался Саранск. А еще начал удивлять сразу же. Уже вот этим первым зданием на нашем пути – Театром. Удивила, конечно, архитектура здания, в которой музыкальные и национальные мотивы присутствуют. Подобного я пока не встречала. Театр ведет свою историю с 1935 года, а на свое 75-летие в 2010 году он получил это новое здание, с залом на 700 мест. На спектакли театра публика собирается не только саранская, многие приезжают даже из соседних областей, билеты в театр недорогие от 500 до 1500 рублей. Рядом с театром светомузыкальный фонтан, а напротив – корпуса МГУ. В Саранске свой МГУ – Мордовский государственный. По архитектуре - современное подражание московским сталинским высоткам, Главный вход университета выходит на площадь Тысячелетия. А наверху здания – смотровая площадка, с которой прекрасно виден фонтан «Звезда Мордовии» и традиционные мордовские узоры, которые выложены плиткой на площади. Также на площади тысячелетия располагается спортивный комплекс «Огарев-арена». Студенты универа сюда физкультурой ходят заниматься. Площадь названа в честь 1000-летней дружбы русского и мордовского народов и напоминанием о дружбе наших народов служит «Камень Тысячелетия», на котором размещена старинная карта Мордовии. Камень тоже находится на площади Тысячелетия, но ни фонтан, ни плитку, ни камень мы не увидели, все банально - на площадь Тысячелетия доступа нет – идет ремонт. Поэтому мы сворачиваем направо – на улицу Большевистскую. Проходим симпатичное здание Мордовской республиканской детской библиотеки. На перекрестке с улицей Коммунистической гид делает остановку и указывает нам направление направо, в сторону музея изобразительных искусств им. С. Эрзьи, рассказывает о судьбе художника и скульптора. Эрьзя – псевдоним художника, указывающий на его принадлежность к этнической группе народа Мордовии – эрзя. Хотелось бы посетить музей и посмотреть работы вживую, но не в этот раз. Интерес у меня возник давно уже, с того времени как я побывала на экскурсии по Екатеринбургу «Городские легенды» и услышала от гида вот такую историю. Маленькое отступление. Степан Эрьзя в период с 1918 по 1920 год жил и работал в селе Мраморском и Екатеринбурге. В уральский период скульптор создал ряд известных произведений: «Ева» (1919, мрамор), «Спокойствие» (1919, мрамор), Памятник Уральским коммунарам (1920, железо), а 18 марта 1920 года Екатеринбургский губернский отдел народного образования заказал ему срочное изготовление памятника Свободы. Заказ должен был быть исполнен к 1 мая — Международному дню трудящихся. Талантливый скульптор исполнил заказ, вернее, даже ему и не надо было этого делать. Скульптура уже некоторое время просто стояла в его мастерской, а договор был только формальным поводом покупки изваяния. Установили памятник на пустовавший к тому времени постамент от памятника «Царю-освободителю» Александру II. Сейчас на этом месте на площади 1905 года автомобильная стоянка. В момент празднования со скульптуры сняли покрывало, и, как писала местная пресса, «…перед зрителями предстала обнажённая фигура исполинских размеров с богато развитой мускулатурой…». Жители города ахнули от смелости автора, объяснявшего всем, что фигура символизирует освобождение от старых законов и преград, а прототипом её стало знаменитое творение итальянского скульптора Микеланджело, установленное во Флоренции. Мраморная фигура украшала центр Екатеринбурга с 1 мая 1920-го по 11 июля 1926 года. Официально она называлась памятником «Освобождённому труду» и, по задумке Степана Эрьзи, должна была представлять собой пирамидальное сооружение, у подножия которого расположились бы изваяния 20 великих людей: Кампанеллы, Достоевского, Маркса и многих других. Венчать всю композицию должна была та самая скульптура «Освобождённому труду», которую в народе прозвали «Ванька голый». Но денег, впрочем, как и всегда, хватило только на одну скульптуру. Екатеринбуржцы памятник не поняли, а местные жительницы, отказывавшиеся смотреть на «срамоту», просто закидывали скульптуру чернильницами с тушью. В связи с этим 11 июля 1926 года между 3 и 4 часами утра скульптуру по лебёдке спустили в специальный грузовик и увезли в краеведческий музей. До 1941 года скульптура лежала «заколоченной» в деревянный ящик у здания музея в переулке Воеводина. После чего по приказу властей вместе с ящиком её просто выбросили в пруд. В 2007 году у тогдашнего губернатора Свердловской области Э.Росселя возникла идея скульптуру поднять, но в пруду ее не нашли. Вот такая история, после которой я стала думать в сторону Мордовии. Мы идем дальше. На Соборную площадь к грандиозному Собору Федора Ушакова. У «Почты России» в Саранске шикарное здание. В этом городе все выглядит внушительно и монументально. А Кафедральному Собору так выглядеть и положено. Кафедральный Собор святого праведного воина Феодора Ушакова (так храм официально называется) был возведен за пять лет, После канонизации Федора Ушакова в 2001 было начато строительство, а в 2006 собор был освящен. В 17 веке на месте собора находился Саранско-Ильинский, а затем Петропавловский мужской монастырь. Собор возвышается на высоту 62 метра, на куполе есть смотровая площадка. Впечатляет! Обходим собор и выходим на улицу Советскую. Издалека гид показывает нам другой храм – Иоанно-Богословский Собор. Церковь Иоанна Богослова является старейшим зданием не только Саранска, но и всей республики Мордовия. Она была построена на исходе 17 века на месте ранее существовавшего деревянного храма. Сейчас храм в лесах, идет реставрация. Переходим Советскую, идем на смотровую площадку. Все вывески с названием улиц в Саранске на четырех языках: русском, английском и на двух языках мордовских этносов - мокши и эрзи. С площадки открывается прекрасный вид на набережную реки Саранки, краеведческий музей. И справа вдалеке место, куда мы придем к 18.00 – Мордовское подворье. Возвращаемся к улице Советской и поворачиваем направо, на площадь Победы. Здесь Вечный огонь, мемориал Воинской Славы, скульптурная композиция Мать-Мордовия, недавно открытый памятник Героям специальной военной операции и полукруглая колоннада, на каждой колонне которой выбиты имена погибших во время Великой отечественной войны, памятник воинам-интернационалистам и обелиск «Побег из ада», посвященный героическому побегу летчика М.Девятаева из нацистского концлагеря, Очень сильное и волнительное место. Рядом мемориальный музей военного и трудового подвига и музей военной техники. Одна площадь сменяет другую. Мы на Советской площади. Площадь историческая и административная. Она существует практически с основания Саранска, а город основан в 1641 году, и раньше называлась Базарной. Именно на ней проходили крупнейшие ярмарки. На площади сейчас три монументальных строения: здание администрации Саранска – архитектурный памятник начала 20 века, здание бывшего Дома Советов Мордовской АССР, построенное в 1940 году, в настоящее время здесь располагается Государственное собрание республики Мордовия. А на месте памятника В.И. Ленину раньше находился Спасский собор. В 30-е годы прошлого века, собор разрушили и на его месте сначала поставили памятник И.В.Сталину, а в 1960-м заменили уже на памятник В.И.Ленину, собственно где он до сих пор и находится. и интересной архитектуры здание аппарата Правительства с названием Дом республики, возведенное в 1986 году. Здание административное, а окон не видно. Они скрываются за панелями. И еще один симпатичный дом здесь есть. Вот с такими часами Здесь гид делает перерыв и ведет нас в сувенирный магазин «Лев и пчелка», где я купила в свою коллекцию тавлинскую деревянную лошадку с традиционной мордовской резьбой.

-

"Сердце Волги: от Казани до Саратова" Тур RVS c 08.08.2025 с Натальей Тумилович

Посмотрела сейчас, программу вообще хорошо изменили: добавили четвертую ночь в Казани и сделали из Казани выездную экскурсию в Елабугу. В Самаре предлагают дополнительно кроме музея модерна посещение усадьбы А. Толстого, и "Самару космическую"и даже обед. В саранской программе появился музей изобразительных искусств С. Эрзи допиком и ночевать группа тоже будет в Саранске, а переезд в Ульяновск будет утром следующего дня. Ехать в Ульяновск для краткого осмотра? Почему не провести обзорную экскурсию? А в усадьбе Молоствовых не просто осмотр, а экскурсия с чаепитием дополнительно. В общем, наш тур был уникальным. Больше в такой же никто не поедет😊

-

"Сердце Волги: от Казани до Саратова" Тур RVS c 08.08.2025 с Натальей Тумилович

Татьяна, благодарю Вас за комментарий! В этом туре в этот день нет посещений музеев вообще. Ни в Пензе, ни в Саранске. В Пензе как такового и свободного времени не было. Я бы хоть до Фонтанной площади дошла. А у нас все ушло на конфеты и санитарные комнаты. Театр ДД меня очень заинтересовал. Постараюсь обязательно попасть, если снова соберусь в Пензу. И Тарханы в программу этого тура не входят. Хотя гид нам рассказывала тоже про это знаковое место. В общем, и в Пензе, и в области есть что смотреть. До 20 дней эти туры не надо увеличивать. Очень маловероятно, что кто-то на 20 дней поедет по Поволжью в тур с ценником под 150000. Надо просто найти тур с другой программой в этих регионах, ну либо другим набором городов и достопримечательностей. Нашла бы у ТТВ, но у ТТВ выбирать не из чего, поэтому буду искать там, где есть. Наталья Тумилович говорила нам, что она предложила офису другую программу со стартом в Самаре и окончанием в Астрахани. Но на сайте ничего нового нет. И непонятно вообще появится это новое или нет.

-

"Сердце Волги: от Казани до Саратова" Тур RVS c 08.08.2025 с Натальей Тумилович

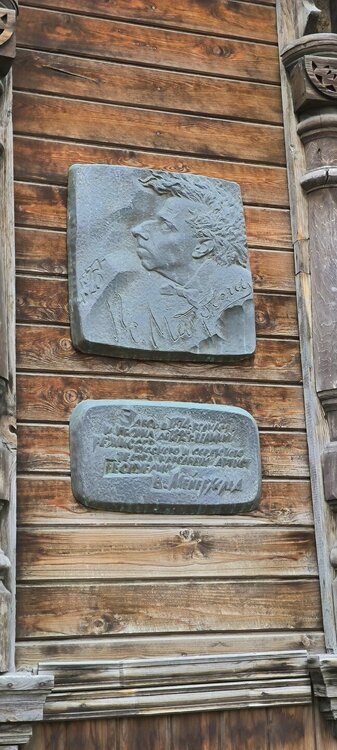

День девятый.16.08.2025 Пенза - Саранск Гостиница «Пенза» оказалась вполне себе ничего. Завтрак был с 07.00, выезд в 08.00. Достопримечательности Пензы стали открываться буквально от стоянки автобуса возле гостиницы. Отель в центре в двух минутах ходьбы от набережной. А на набережной в этом районе расположен монумент «Росток». Вообще-то это монумент Славы и открыт он был к 50-летию Октябрьской революции. А название «Росток» родилось от сходства монумента с пробивающимся ростком растения. Наконец-то мы погрузили свои чемоданы, ночевать приедем в Ульяновск, и отправляемся на экскурсию. Рассчитана экскурсия была на три часа, в разные районы города мы ездили на автобусе, с пешеходными выходами. И первый их них – на смотровой площадке у памятника Первопоселенцу. Со смотровой площадки открывается вид на протекающую через весь город реку Суру, остров Пески, и дальний район города за островом. А ближе всего к нам купола Преображенской церкви Спасо - Преображенского мужского монастыря, основанного в конце 17 века. Памятник Первопоселенцу я лично запомнила как «Мужик с копьем», да простят меня пензенцы! Зато навсегда запомнила. А если серьезно, то место установки памятника – историческое – напротив остатков оборонительного вала 1663 года, года, когда была основана Пенза как город-крепость. Первопоселенец – это и воин, защищавший эту землю и крестьянин, работавший на этой земле. Именно поэтому в одной руке скульптуры копье, а в другой – плуг. Смотровая площадка огорожена чугунной оградой, на которой отлит герб города. На гербе – три снопа: пшеничный, ячменный и просяной, как символ богатства и знатного земледелия региона. Герб у Пензы исторический, не менялся с 1781 года. Здесь около смотровой площадки есть и еще одна достопримечательность – музей одной картины. Этой достопримечательности могло вовсе и не быть, поскольку когда велись работы по установке памятника Первопоселенцу чуть было не снесли находившийся рядом Дом почтмейстера. Но не снесли! И в 1983 году здесь открылся такой музей – музей одной картины. Одна картина - шедевр экспонируется в течение года, затем происходит смена. Сначала в музее показывается фильм о создании картины, а потом уже открывается сама картина. Освещение тоже по-особому сделано, чтобы можно было рассмотреть все детали. В 2025 году здесь – Марк Шагал. Мы едем дальше. На набережную. Остановка у моста Дружбы. Мостов через Суру много. У нас остановка и пеший выход здесь. Пешеходный мост название свое получил в 2008 году в память о проведении в Пензе международного конгресса. Немножко гуляем по набережной. Набережная на картах обозначена как набережная реки Пензы. Да, раньше здесь протекала река Пенза, но в сороковых годах прошлого века свое русло поменяла Сура. И теперь здесь протекает река Сура. А название так и осталось – набережная реки Пензы. Набережная невысокая. Вспомнилась Тюмень с ее четырехуровневой гранитной набережной Туры. В Пензе всё не высоко, рекреационные зоны устроены, рыбаки с раннего утра удят рыбу. Недалеко от моста тот самый монумент «Росток». На набережной гид обращает наше внимание на жанровую скульптуру «Олень и оленята», выполненную в стиле Абашевской глиняной игрушки, народного промысла Пензенской области. На набережной выстроен новый жилой комплекс – Квартал 55, возле одного из домов, в 2024 году появилась скульптура с названием «Свободное движение». Я не поняла, это гимнастка с лентой, или просто женщина, рвущаяся на свободу, но лента как-то по очертаниям складывается в сердце. По крайней мере, издалека похоже. Уезжаем в другой район города к новому зданию областной филармонии. По дороге в окне автобуса, в одном из скверов на секунду мелькает арт-объект - Светофорное дерево, у которого вместо веток и листьев – светофоры, отработавшие свое. В 2011 году, когда в городе происходила замена светофоров, старые решили не выбрасывать, а по примеру лондонской инсталляции соорудить такую же в Пензе. Ну вот теперь радует глаз своей необычностью. По круговому движению объезжаем монумент воинской и трудовой Славы. Масштабная скульптурная композиция состоит из фигуры Родины-матери с ребенком на плече и фигуры воина-красноармейца. А вот и областная филармония. Перед ней большие золотые буквы. С обеих сторон читается «ПЕНЗА». По - моему, гораздо логичнее смотрелись бы на фоне филармонии серебряные буквы, но как говорится авторам виднее. Площадь большая. Да и само здание филармонии внушительное. Здание новое, открыто в 2013 году в рамках празднования 350-летия города. Хотя история филармонии началась еще в 1939 году сразу после образования Пензенской области. Над входом в здание высокие стеклянные панели. На панелях, если приглядеться – буквы, складывающиеся в фамилии композиторов. По соседству такой же внушительный по размеру киноконцертный зал «Пенза». А все пространство называется площадь Юбилейная. С площади Юбилейной мы направляемся к музею народного творчества. Дорога ведет вверх. И это тот район Пензы, в котором я хотела бы погулять пешком. Здесь ботанический сад, центральный парк им. Белинского, краеведческий музей. А мы проезжаем пензенский зоопарк и вскоре выходим из автобуса. Музей с дороги не видно. Его вообще не видно. Он между двух улиц расположен. Можно спуститься от зоопарка с улицы Красная, а можно подняться с улицы Куйбышева. Мы идем по второму пути. Мимо памятника «Проводы». А вот и музей. Я уже много где видела красивых деревянных домов. Вне конкуренции до сих пор были томские шедевры. Вот этот дом, в котором расположен музей, встал вровень с томскими. Даже, может быть, чуть-чуть красивее (Томск! Прости!😊). От этого взгляд невозможно отвести. Минуту стоишь как вкопанный от такой красоты. А потом, приглядевшись, понимаешь, что как-то тут эту красоту сохранять не очень хотят. Следы времени видны везде, но особенно в плачевном состоянии крыльцо. Оказалось, капитальный ремонт этого шедевра проводился уже 50 лет назад, о реставрации заговорили уже 8 лет как, а воз и ныне там. А ведь было даже предложение изобразить данный особняк на 1000-рублевой купюре. Это, несомненно, пензенская жемчужина. Надеюсь, у градоначальников найдутся все-таки средства на реставрацию, пока разрушение не привело к невосполнимым потерям. Надо уходить, а я не смогла удержаться, сбегала с другой стороны дом сфотографировала. Начиталась сейчас про коллекцию музея. Вот мне туда надо. Переезжаем на Соборную площадь. И тут началось. Шла себе экскурсия и шла своим чередом. Но возник вопрос про туалеты. В результате, рассказ про площадь отложили, и кто куда направился искать туалеты. Гид нас отвела к сувенирному магазину, он же туристский инфоцентр, и рядом был городской туалет, который оказался закрыт. Кафе рядом работало только с 12. Зачем вообще было делать этот перерыв? В общем, кто-то умчался в трапезную, остальным гид по очереди открывала городской туалет по карточке кассира из туристского центра. Времени ушло не меряно. Рассказ про площадь слушали, возвращаясь в автобус, и как то у меня очень мало что отложилось в памяти. Место историческое. Именно здесь была заложена Пензенская крепость в 1663 году. Главная площадь Пензы вплоть до 1959 года. Называлась Соборной с 1822 года, когда на ней завершилось строительство кафедрального собора. В советское время площадь переименовали в Советскую, собор взорвали. В наше время собор за 10 лет отстроили заново, а площади вернули название Соборная. Колокольня отдельно стоит от собора. Высота ее 82,5 м. Вокруг площади разбит красивый сквер им. М.Лермонтова, который своим появлением обязан императору Александру II, которому не понравился пустырь рядом с главным храмом города и он предложил разбить на этом месте парк. Вот этот самый парк существует здесь с 1839 года. А это красивое желтое здание рядом – Архиерейский дом. Собираемся в автобусе и едем на одну из старейших улиц Пензы – Московскую. Нас высаживают у Театральной площади и автобус уезжает. Дальше гуляем пешком. Единственный красивый каменный дом, который я успела сфотографировать это вот это здание Гостиного двора. На Театральной площади понятно что – Театр. Пензенский областной драматический театр им. Луначарского. Здание новое открыто в 2010 году. Пенза - город театральный, первый театральный сезон был открыт здесь в конце 18 века, сейчас в городе 5 театров. К Московской улице примыкают несколько площадей. Следующая площадь – административная – площадь Ленина. А между площадями, с левой стороны улицы красивое краснокирпичное здание - Мясной пассаж, год строительства 1894. Строилось как торговый корпус, Для своего времени торговый дом считался передовым. В нем были электричество и водопровод, а в подвале находились просторные камеры хранения, где морозилось мясо. Ну а сейчас в нем многочисленный общепит. Наискосок от мясного пассажа – памятник «Покаяние» - жертвам политических репрессий. Мне показалось место какое-то проходное и такой памятник должен где-то в более подходящем месте находиться. И здесь у нас экскурсия опять прерывается. Уже на конфетную паузу. Вся группа практически направляется в магазин «Аленка» за пензенскими конфетами. Продавец в магазине один, мягко скажем, ошарашена была таким количеством желающих приобрести сладкие сувениры. Очередь мгновенно образовалась, интернета нет, терминал не работает, расчет только наличными. Лично у меня на покупку коробки пензенских трюфелей ушло 15 минут. Но вот честно скажу – не пожалела. Пензенские трюфели - вкуснейшие. Или как говорит мой сын – зачетные. Гид тем временем проговорила нам в наушники, что она пошла дальше вести экскурсию, купите конфеты – присоединяйтесь, Наталья стоит у магазина и всех направит куда надо. Я присоединилась у скульптуры «Пензяк толстопятый», на бегу сфотографировав площадь Ленина. Высказывание "Пензяк толстопятый" приписывается А.В. Суворову. На памятнике надпись: «Во время перехода русских войск через Альпы в 1799 году почти все солдаты, кроме пензенских, растерли ноги до крови. На просьбу Суворова объяснить это обстоятельство пензяки показали ему носки с двойной пяткой, которые вязали в их краях. В ответ Александр Васильевич воскликнул: "Ну, и молодцы, пензяки толстопятые!"». Рядом с «Пензяком толстопятым» сквер им. Д.Давыдова, в котором установлен бюст поэту. В сквере недавно пилили деревья. Как рассказывала нам гид, раньше 25 % площади города составляли зеленые насаждения, и Пенза считалась очень зеленым городом. Но сейчас идет массовый спил, поскольку деревья поражены каким-то вредителем. В сквере им. Пушкина, а он через улицу от Московской такая же история - очень многие деревья пострадали и были вырублены. За сквером им. Д.Давыдова очень красивое здание – достопримечательность с длинным названием - здание 2-й женской гимназии, аптеки и винного завода. А мы двигаемся к другой жанровой скульптуре Шкатулка «Русские народные пословицы». Четыре стороны шкатулки - это барельефы с изображением русских пословиц, а сверху на шкатулке фигура собирателя пословиц с ключом мудрости. Сворачиваем налево на улицу Володарского. Идем к последнему объекту экскурсии – дому Мейерхольда. Одноэтажное деревянное здание с красивой резьбой - мемориальный дом семьи Мейерхольдов. Отец режиссера был купцом, известным в Пензе и за её пределами виноделом. В.Мейерхольд жил в этом доме с 1881 по 1896 год. В 1984 году в доме открыт музей, но под одной крышей с музеем работает «Театр Доктора Дапертутто». Дапертутто – один из псевдонимов В.Мейерхольда, взятый из повести Гофмана «Приключения в Новогоднюю ночь». Театр работает в жанре «комедия дель арте». Вместе с музеем это центр театрального искусства. Всё. Экскурсия закончена. Она продолжалась дольше, чем должна была быть. Мне самостоятельной прогулки по городу однозначно не хватило. Здесь есть, что смотреть и где гулять. Нужно только время, которого в этом туре на этот город было выделено три часа с небольшим. А Пенза явно город не на три часа.

-

"Сердце Волги: от Казани до Саратова" Тур RVS c 08.08.2025 с Натальей Тумилович

Волжская тоже одна из старейших улиц города. Также неоднократно переименовывалась. Какое–то время носила название Почтамтской, Армянской, Немреспублики, в честь созданной АССР Немцев Поволжья, с 1942 года уже называется Волжской, а в 2016 году стала пешеходной. Часть улицы мы посмотрели на обзорной экскурсии. На Волжской находится церковь «Утоли моя печали», особняк Шмидта и исторический трамвай «Семен». Я с площади Чернышевского иду через сад "Липки". На углу Волжской и Некрасова шедевр саратовской архитектуры начала 20 века в стиле модерн – особняк короля мукомолов Э.Бореля. После революции в доме сделали коммунальные квартиры, но в 1961 здесь открылся городской ЗАГС. Сейчас это Дворец бракосочетаний. От особняка Бореля на Волжской происходил какой-то ремонт, практически на всю ширину улицу перегородили. Снимать было неудобно. Дошла до перекрестка Волжской и Октябрьской. Здесь Волжская закончилась и вниз к Волге спускается Октябрьская улица. На пересечении Октябрьской и Мичурина – Собор Петра и Павла, собор католический, построен на месте часовни в 2007 году, а напротив, в сквере установлен Хачкар – крест-камень, дар президента республики Армения в честь 1700-летия принятия христианства в Армении. Перехожу улицу Чернышевского. Место для саратовского Хачкара было выбрано рядом с улицей Волжской, называвшейся долгое время Армянской. Дальше по Октябрьской с одной стороны улицы к Волге спускается фонтан «Каскад». Три части фонтана расположены на разных уровнях лестницы. Между двумя верхними уровнями установлена скульптура Городового, а ниже фонтана - памятник К.Федину. Но до памятника К.Федину я не дошла. С другой стороны улицы – музей К.Федина. Ворота были открыты, я зашла в сквер за музеем. Беседка, кусты роз, скамейки – все красиво. Примыкает к скверу здание, построенное в 2017 году на месте заброшенного пустыря, его еще называют "Дом Курихина", наверное, самый известный в городе новодел. Здание построено на земле ранее принадлежавшей музею, здесь находится ресторан, хотя в проекте значилась «частная картинная галерея». Сейчас из-за этой земли здесь идут судебные тяжбы. Решением суда особняк должен был быть снесен, но потом правительство области попросило изменить способ исполнения решения суда – передать здание музею для открытия в нем галереи. Вот этот дом Курихина. Выглядит-то вполне себе красиво Я спустилась вдоль каскада фонтанов на улицу Лермонтова. Два шага было до набережной. Но я свернула налево и по улице Лермонтова направилась к речному вокзалу. Я просто устала от жары и от солнца, а на Лермонтова была спасительная тень. И вот иду параллельно Волге. Возможно, решение было неправильным, но в тот момент от солнца хотелось уже скрыться. В этом районе на улице Лермонтова находится храм в честь Владимирской иконы Божией матери и Крестовоздвиженское подворье Свято-Алексиевского женского монастыря. И уже ближе к площади Петра Первого, здесь находится еще одна достопримечательность – северные ворота. Это бывшая входная арка женского Крестовоздвиженского монастыря. На воротах мозаичный образ святого Николая Чудотворца. Моя прогулка окончена, сделав полукруг на 4 километра, я пришла в точку начала обзорной экскурсии. Автобус уже стоял напротив речного вокзала. Пока группа, катавшаяся на кораблике, шла с причала, я сходила до набережной сфотографировать Саратовский мост. Саратов мне очень понравился. То, что мне удалось посмотреть за день было красиво, И много чего красивого я еще не увидела. В общем, В Пензу мы отправились в самом начале седьмого вечера, преодолели около 230 км без происшествий. Ночевали мы в гостинице «Пенза» рядом с набережной. Наталья предлагала прогуляться тем, кто не устал. Может кто-то и гулял, но это была не я.

-

"Сердце Волги: от Казани до Саратова" Тур RVS c 08.08.2025 с Натальей Тумилович

Ирина, спасибо Вам за дополнения! Я сейчас осознаю, что времени на город у меня было катастрофически мало. И я очень жалею, что я ничего не прочитала о Саратове заранее и у меня не было плана прогулки. И если с Самарой я рассталась спокойно и без сожаления, Саратов покоя мне не дает. Я прочитала уже про автогараж, прочитала еще про всякие другие интересности в городе. В том числе и про кондитерскую "От Прачкина". А самое обидное, что на проспекте Столыпина я заходила в несколько кондитерских, хотела выпить кофе, но ничего мне не понравилось из десертов. А идти надо было сюда. А назук мне понравился. Единственное, на коробке, когда покупала прочитала рекомендацию - разогреть в микроволновке. Я не экспериментировала. И так прекрасно с чаем ушел☺️

-

"Сердце Волги: от Казани до Саратова" Тур RVS c 08.08.2025 с Натальей Тумилович

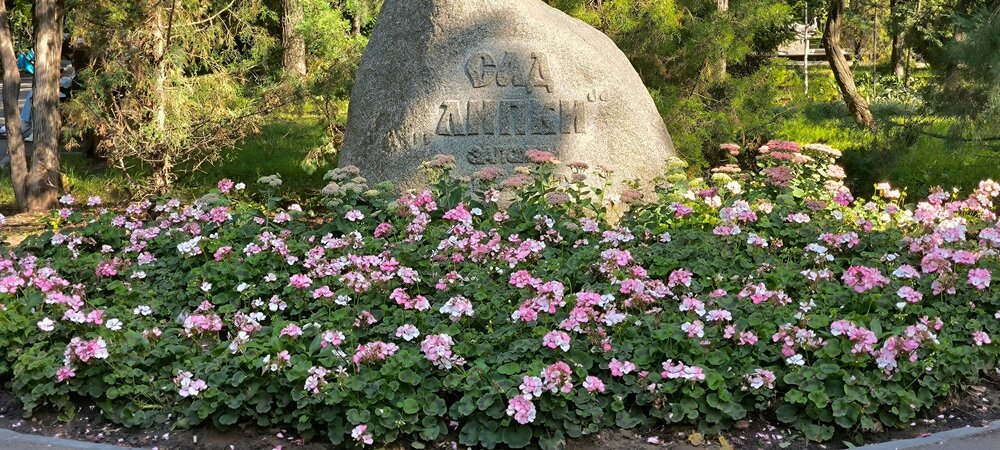

В Саратове длинные и прямые улицы. Выйдя из столовой, я решила пройтись дальше по Московской. Московская всегда была одной из главных улиц Саратова, одной из престижных, длина ее больше 4 км, начинается она от Волги и заканчивается железнодорожным вокзалом. Поскольку эта улица соединяла между собой главные торговые места города - Гостиный двор и Верхний базар, то и селились здесь по большей части купцы. Купцы строили красивые дома, которые сейчас являются украшением города. А напротив здания гостиницы «Московская» где мы обедали, как раз идет комплекс зданий Верхнего базара. Вернее это два из семи сохранившихся корпусов постройки 1877 года. Иду по четной стороне улицы. Там вроде как тени побольше. На улице жара. На месте этого нынешнего здания Академии наук находилось раньше два красивых двухэтажных дома купца И.Худобина. В одном доме купец жил с семьей, а другой сдавал. В середине 20 века был разработан проект объединения, реконструкции и надстройки двух бывших зданий Худобина, который был выполнен к 1952 году. Вместо двух достопримечательностей образовалась одна новая – трехэтажное здание с элементами классицизма. Перешла на солнечную сторону улицы, чтобы сфотографировать это представительное двухэтажное здание. Оно деревянное, обложенное кирпичом. Было построено в конце 19 века на средства Н.В.Скворцова, владельца мукомольной мельницы и маслобойной фабрики. Промышленник и жил в этом доме, и держал в нем свой магазин, и сдавал помещения в аренду. Вернулась в тень, на четную сторону улицы. На противоположной стороне - дом купца П.Борисова-Морозова, бывший доходный дом, архитектурная достопримечательность Саратова, постройка конца начала 20 века. Предприятия Борисова-Морозова выпускали кирпич, муку, масло, мыло и глицерин. Долгое время в здании расположен Отдел ЗАГС по Кировскому району Саратова. Дошла до перекрестка Московской улицы и Вольской улицы. Внушительное сооружение здесь на перекрестке - доходный дом А. А. Ананьина - образец саратовского модерна, самый большой по этажности на то время в Саратове. Здание построено в 1913 году на принадлежавшем владельцу мыловаренного завода А.Ананьину обширном дворовом месте, выходившем на три улицы. А этот двухэтажный угловой дом был построен в 1870-х годах и принадлежал известному саратовскому купцу А.И. Красулину. Владелец использовал его как доходный дом и сдавал помещения в аренду разным организациям. После национализации здания большевиками оно было превращено в жилое. Здание вместе со старинным кованым угловым балконом дошло до наших дней в неизменном виде и является памятником архитектуры и градостроительства регионального значения. Прошла я по Московской всего каких-то 500 метров до симпатичного особняка, последней владелицей которого была миллионерша-купчиха М.Сибрина, занимавшаяся оптовой мануфактурной торговлей и операциями с недвижимостью. Купчиха в 1917 году имела с десяток внушительных домовладений с особняками и доходными домами. Можно было пройти по Московской дальше, но я свернула на улицу Вольскую. Здесь красивые дома сталинской и послевоенной застройки. Вот этот четырехэтажный 1937 года постройки с барельефом, изображающим танцующих советских граждан, или вот эта серая четырехэтажка 1953 года. И здесь мне встретился милый маленький фонтан. Чашу фонтана держат три льва. Фонтан так и называется – «Три льва», струйки воды тихие и практически незаметные. Здесь можно было пройти к зданию ТЮЗа, но я благополучно пошла дальше прямо. Дошла до пешеходного проспекта Столыпина, поворачиваю направо. А на пересечении Вольской и проспекта красивый дом с башенкой – эркером. Это дом одного из братьев - основателей российского стационарного цирка – Петра Никитина. Стараниями братьев Никитиных в круглом деревянном сарае на краю нынешней площади Кирова был отрыт один из первых в России стационарный цирк. Саратовский цирк сейчас носит имя братьев Никитиных, а дом П.Никитина, построенный в 1890 году в 1918 году был конфискован советскими властями. Гуляю по проспекту Столыпина. Улица не единожды меняла название. До 1917 она называлась Немецкой, потом была улицей Республики, с 1935 – улицей Кирова, и наконец, с 2022 года в честь 160-летия П.Столыпина была переименована в проспект Столыпина. Здесь каждый дом – достопримечательность, все в разных стилях. Этот, например, со своим названием даже «Новый быт» в стиле конструктивизм. У нас в Екатеринбурге много зданий в таком стиле и есть даже экскурсия по объектам конструктивизма. Год постройки тоже обозначен на фасаде – 1927. Здание было построено для работников пищевой промышленности – маслотреста, хлебозавода и дрожжевого завода. Рядом с домом Нового быта – жилой дом 1910 года уличный фасад которого выполнен в стилистике ретроспективного классицизма. Перехожу улицу Чапаева и вот с одной стороны – цирк им. братьев Никитиных, с другой – цель моей прогулки – Крытый рынок. Перед цирком Никитиных – фонтан с названием «Одуванчик». Он и вправду на одуванчик похож. Рядом с цирком – сквер Никитиных. Снова розы. Напротив сквера – площадь Кирова. Видны купола Митрофаниевской церкви. А я иду в Крытый рынок. Само здание выглядит очень представительно. Зданию в 1926 году исполнится 110 лет. Построено в стиле модерн, является объектом культурного наследия федерального значения. Помимо цели посмотреть и сфотографировать здание рынка у меня еще была и практическая цель. Гид разрекламировала нам на экскурсии местный специалитет под названием назук. Назук – это выпечка традиционной армянской кухни. В Саратове большая армянская диаспора и рецепт армянской кухни здесь прижился. Купила несколько штук на пробу. А в центре Крытого рынка под центральным куполом находится фонтан в центре него установлена бронзовая скульптура "Колхозницы" с фигурами двух девушек-крестьянок. Выхожу из здания рынка и дальше иду гулять уже в сторону Волги по проспекту Столыпина. Снова прохожу дом Никитина, перехожу улицу Вольскую и недалеко от перекрестка современный памятник неофициальному гимну Саратова, песне «Огней так много золотых…», другое название памятника – «Холостяк». Как раз тот самый, который ждет девушку, а она не приходит, потому что любит женатого. Наискосок от холостяка - гостиница «Астория». Еще один из символов города, памятник архитектуры начала 20 века, образец позднего модерна и старейшая гостиница Саратова. Как гостиница это здание начало функционировать в 1917 году, правда практически сразу в связи с известными событиями оно стало использоваться властями для размещения штабов, отделов и секций, но все-таки сохранилось как гостиница. В 1956 году название заменили. «Астория» стала «Волгой». И сейчас на фасаде бывшей «Астории» скромная для такого здания зеленая вывеска - гостиница «Волга». Шагаю дальше. Палаток фестиваля чем ближе к площади Чернышевского тем больше. Я из-за них пропустила памятник саратовской гармошке. С правой стороны улицы прекрасно отреставрированное здание бывшего доходного дома Бестужева, сейчас здание является частью торгового комплекса. А внутри здания есть своя интерьерная достопримечательность – чугунная лестница, «родная сестра» парадной лестницы Радищевского музея. Отлиты лестницы были на заводе А.Чирихиной, изделия этого завода из-за своей красоты и оригинальности получили название «чирихинские кружева». Так что если времени на прогулку побольше, и никуда не торопишься, полезно иногда заходить внутрь исторических зданий. Но это в Саратове был не мой случай. Я иду мимо. А рядом с домом Бестужева красивое светло-розовое здание 1912 года тоже в стиле модерн – еще один из доходных домов купца Красулина. Один из них уже встретился мне на Московской. Дошла до перекрестка с улицей М.Горького. На левой стороне улице - историческое здание – дом Блюм, построенное в 1870 году в стиле эклектика. Дом изначально был двухэтажным, третий этаж и башня с часами и шпилем – это достройка современная. Прочитала, что с 2022 года ежедневно, ровно в полдень часы играют «Огней так много золотых…». Не знаю, работает это до сих пор или нет, проверить не удалось. Практически дошла я уже до консерватории, Очень красивое здание в стиле эклектики середины 19 века – дом И.Эрфурта На первом этаже дома располагались тогда, впрочем как и сейчас располагаются торговые площади, а вот во втором этаже были открыты гостиничные номера, которые так и назывались – «Номера Эрфурта» Напротив с другой стороны улицы – жилой дом 1956 года. Дом четырехэтажный и квартиры четвертого этажа являлись в то время образцом комфортного советского жилья. На площади Чернышевского тем временем развернули концертную площадку, танцевали и пели. Я немного задержалась послушать и двигаюсь через сад «Липки» на продолжение проспекта Столыпина – улицу Волжскую.

-

"Сердце Волги: от Казани до Саратова" Тур RVS c 08.08.2025 с Натальей Тумилович

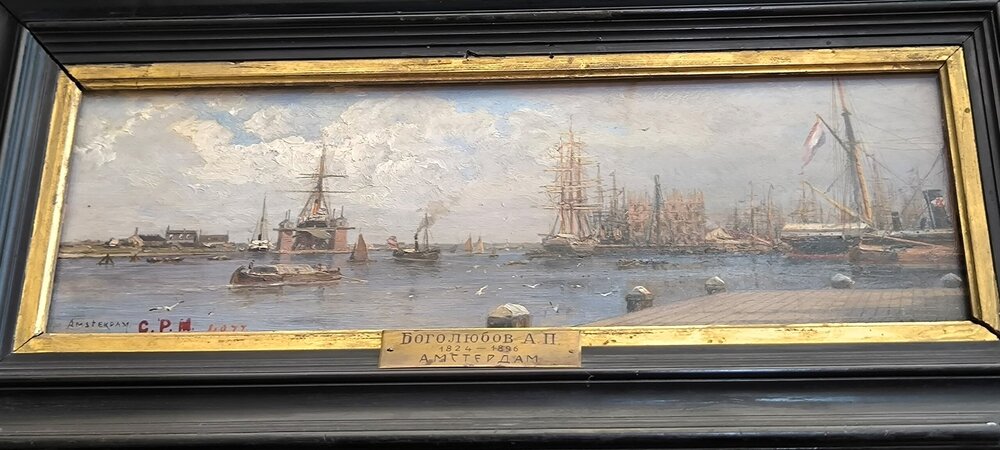

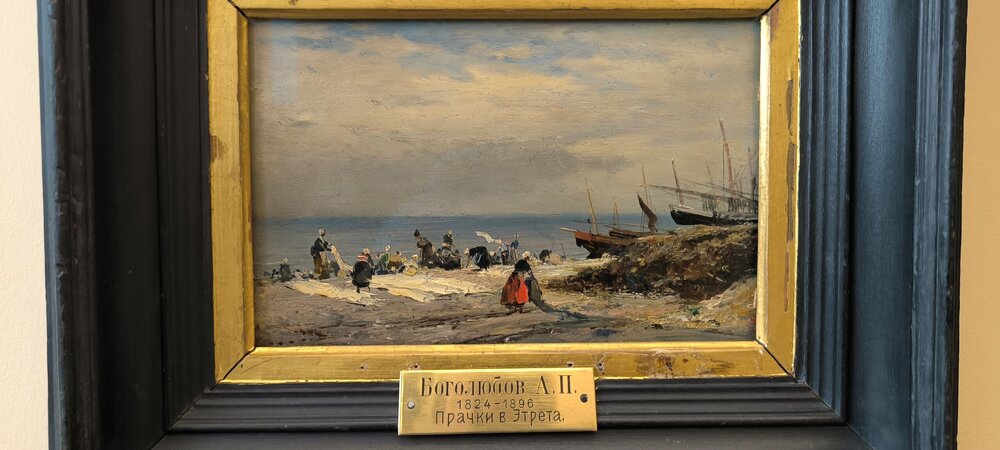

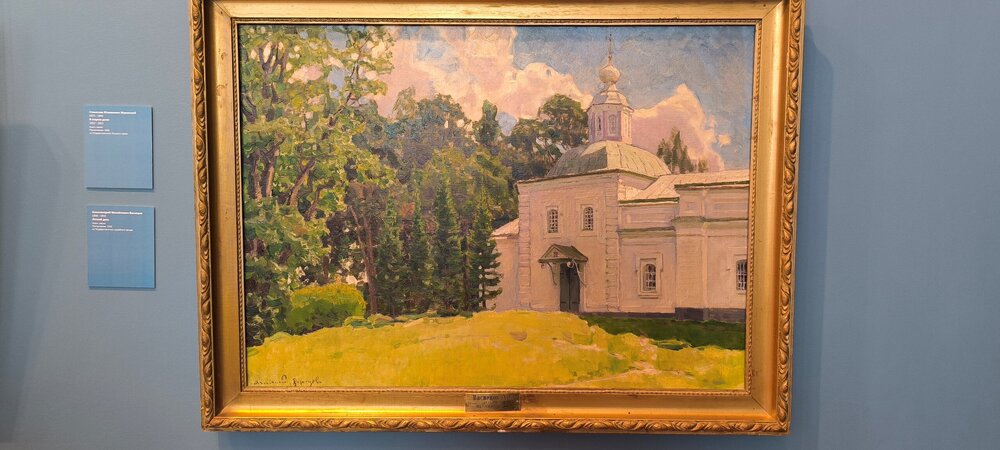

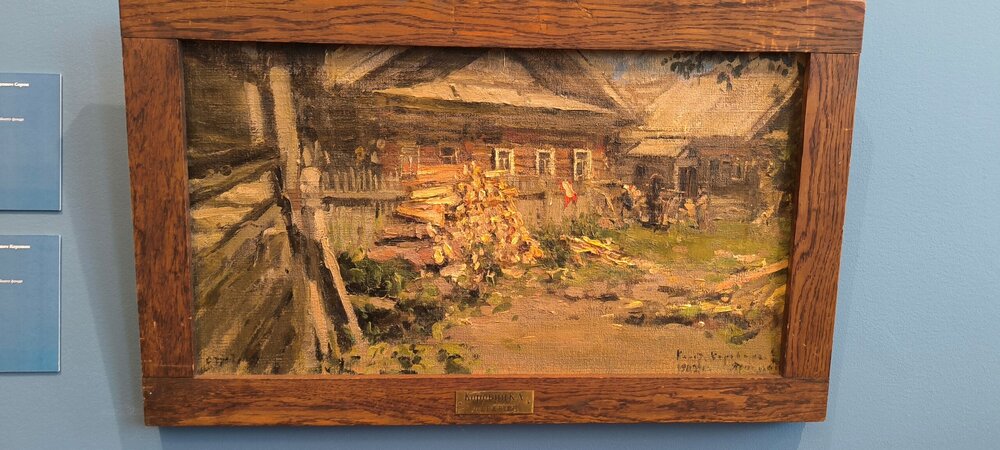

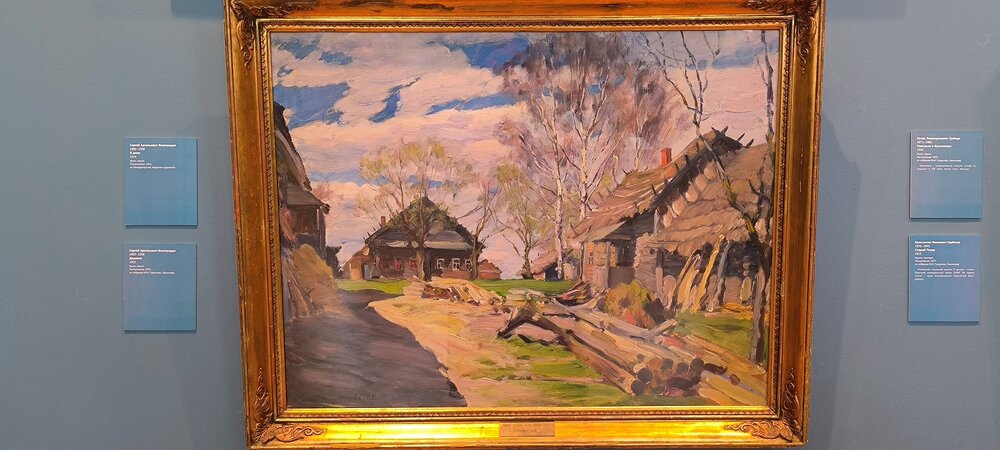

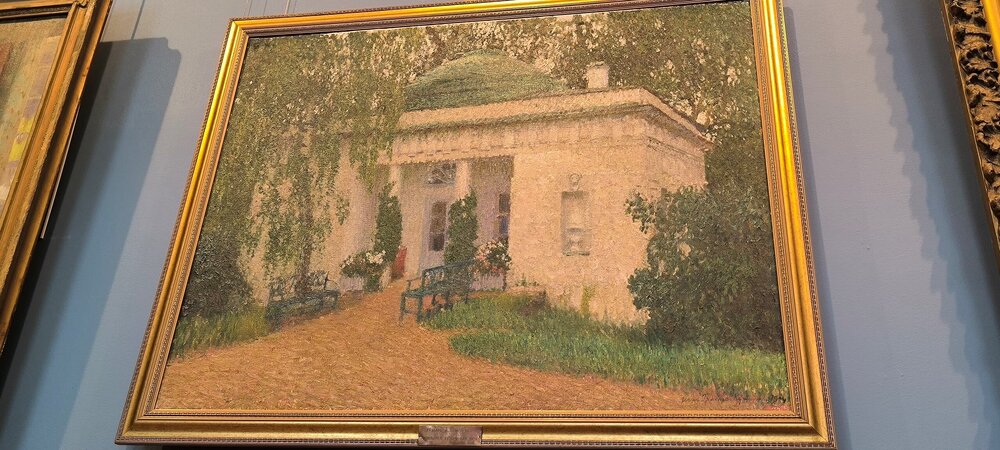

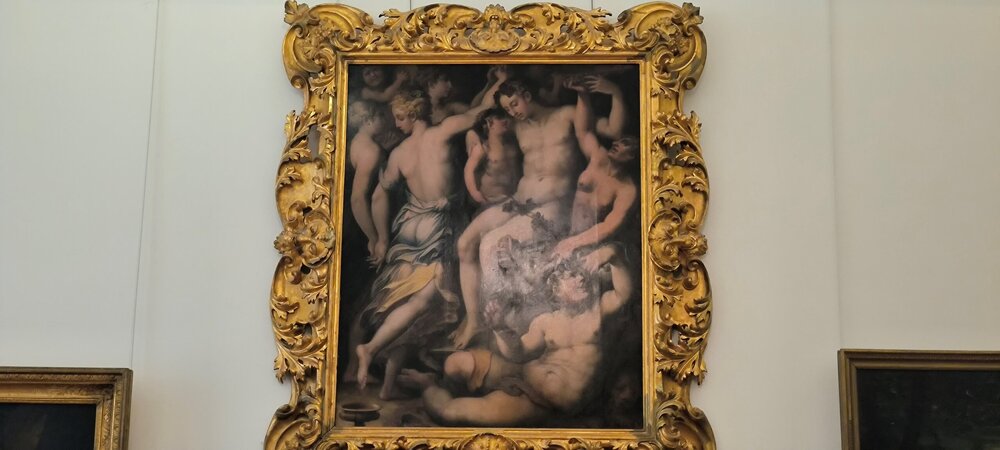

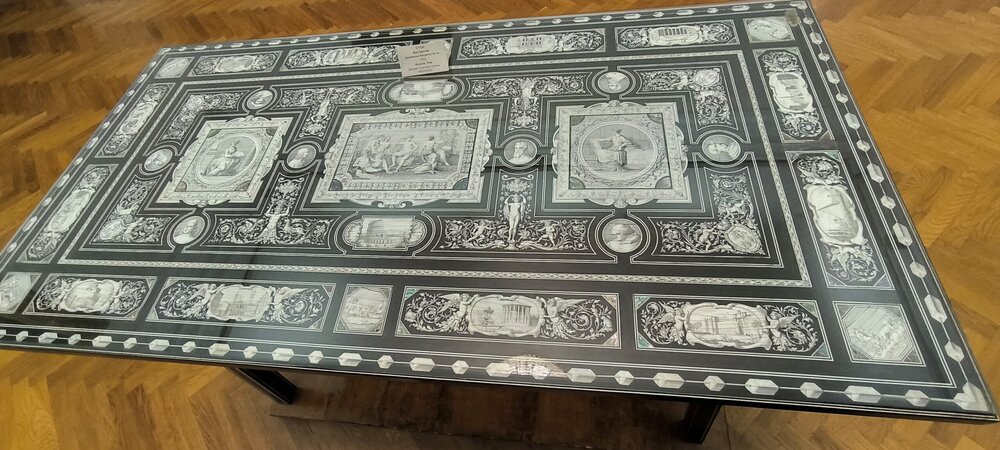

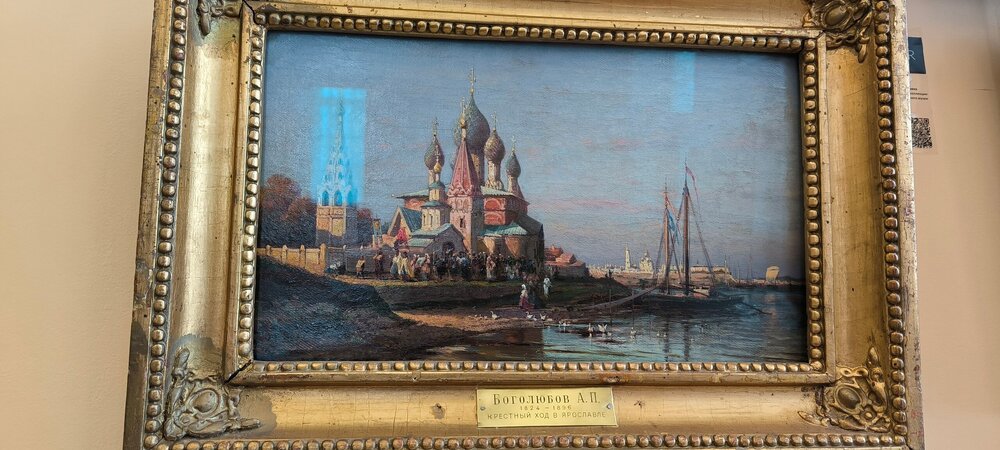

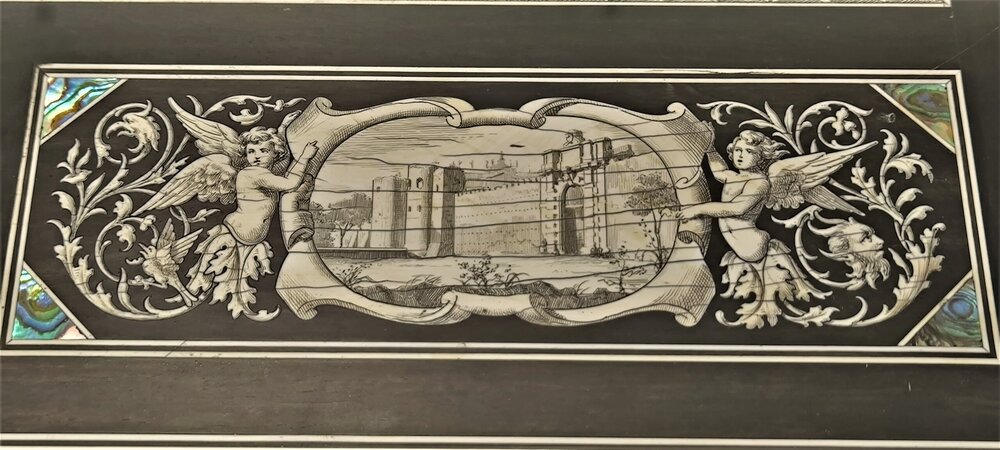

В 1877 году А.П. Боголюбов, знаменитый пейзажист и собиратель живописи, обратился в Саратовскую городскую думу с предложением пожертвовать городу свою коллекцию для устройства художественного музея. Саратов был выбран Боголюбовым неслучайно: его дед, известный писатель и публицист 18 века А.Н.Радищев, был уроженцем Саратовской губернии. Боголюбову удалось не только открыть музей, но и присвоить ему имя А.Н. Радищева. Особую роль в этом сыграл император Александр III. В ответ на обращение к нему Боголюбова он написал: «А что касается до Радищева, то я думаю, что 80 лет, разделяющие нас от его смерти и прощения, оправданы тем, что его мысли освобождения русского народа ознаменованы действительностью и не могут быть помехой, чтобы имя его было известно всем». По образцу западноевропейских музеев для саратовского было построено здание. Александр III утвердил собственноручно проект будущего музея. Основу коллекции составили около тысячи произведений, подаренных музею А.П. Боголюбовым: собственные картины и работы друзей и учеников - И.Е. Репина, В.Д. Поленова, И.Н. Крамского, К.А. Савицкого, И.И. Шишкина, а также этюды А.А. Иванова и К.П. Брюллова, живопись, графика, предметы декоративно-прикладного искусства, работы немецких мастеров дюссельдорфской школы и французских художников-барбизонцев. По просьбе А.П. Боголюбова и при поддержке императора из фондов Эрмитажа и Академии художеств в Саратов были присланы картины старых мастеров, среди них один из раритетов - «Триумф Вакха» Джорджо Вазари. 29 июня 1885 года состоялось торжественное открытие музея. Сейчас коллекция музея насчитывает более 30000 единиц хранения, а в состав музея входят 10 объектов, в том числе музей-усадьба Борисова-Мусатова, художественно-мемориальный музей Петрова-Водкина. Что сразу обращает на себя внимание при входе в здание музея так это парадная лестница с кружевными перилами. Группу для экскурсии поделили на две. Начала наша группа осмотр с зала картин А.Боголюбова. Как обычно в залах музея соблюдали правильную температуру. И там была такая духота!! На термометре было +28. Я не переношу духоты. Картины я быстро посмотрела, а слушать экскурсовода вышла в коридор. Идем в залы русского искусства. Как-то красивую лестницу вниманием обошли, и пройти нашей группе по ней не удалось, мы какими-то другими путями прошли на второй этаж. А в музее сегодня был день свадебных фотосессий. И проходили они на лестнице в том числе. Музейные экспонаты и в коридорах тоже выставлены: мебель и гобелены. В зале русского искусства мы задержались. Экскурсовод рассказывала нам о русских художниках, сравнивая их технику рисования. Очень складно это было и интересно. Фарфор в шкафах, очень мне понравилась эта балерина. Юбка как искусно сделана! Спускаемся на первый этаж. Здесь залы западного искусства. И тот самый раритет «Триумф Вакха». Фрагмент рамы Итальянский стол середины 19 века По периметру - достопримечательности мировой архитектуры. Очень интересно рассматривать Экскурсия закончена и нам предложено походить посмотреть еще самим. Но у нас в 14.00 обед. Дождались всех обедающих и направляемся в столовую через сад им. Радищева. Сад за музеем, В саду Вечный огонь и памятник Борцам революции. А вкруговую вокруг памятника – розы. Ярко-алые розы. Как мне мог не понравится Саратов, если здесь столько цветов? Моя любимая тема - цветочки! Рядом Саратовский академический театр оперы и балета. Но это сейчас не театр, а стройплощадка за забором. Как сказала нам наш гид «В очередной раз к театру что-то пристраивают для увеличения площади». Около театра нас интересует сквер Олега Табакова, Олег Табаков родом из Саратова, и в сквере установлены два памятника: молодому Олегу Табакову и коту Матроскину, которого бесподобно озвучил актер. На пять минут здесь фотосессия и теперь точно в столовую. Современная столовая называлась «Оливьер», расположена она в историческом здании начала прошлого века – это бывшая гостиница «Московская». Накормили вкусно. Я быстро поела, и направилась гулять самостоятельно. К 18.00 я должна быть у речного вокзала. Никакого плана прогулки не было, цель была одна – Крытый рынок. К нему и направилась.

-

"Сердце Волги: от Казани до Саратова" Тур RVS c 08.08.2025 с Натальей Тумилович

Все правильно. Вот когда пишешь отзыв и смотришь на карту города приходится только удивляться сколько еще можно было здесь посмотреть. Это я в том числе обнаружила про парк Победы. Я даже журавлей не сразу на ней нашла. Вернее до меня только сейчас дошел масштаб парка и сколько там всего можно посмотреть. Там и за полдня наверное все не обойдешь. Тоже самое с центром. Если не гулять самостоятельно, то представление о городе очень скудное получается. Я поэтому отказалась от прогулки по Волге. А самостоятельно я то и нагуляла, что Вы описали, с заходом на Крытый рынок😊

-

"Сердце Волги: от Казани до Саратова" Тур RVS c 08.08.2025 с Натальей Тумилович

Дмитрий, спасибо! У Вас есть такие далекие поездки в места, которые я наверное никогда не попаду. Помню Ваши отзывы про Сахалин и острова, и Киргизию с красивейшими фотографиями. Как-то я решила подсчитать количество посещенных городов, и завела себе карту путешествий. На сегодня российских городов - 140, не российских - 118. Я читала про Самару и изучала карту города. У меня даже была идея составить маршрут по зданиям в стиле модерн. Но я от нее отказалась. Но ваш город мне понравился гораздо больше Самары. Времени на самостоятельную прогулку здесь у меня было гораздо меньше, чуть больше трех часов, ну сколько успела посмотреть ногами, столько и есть. Жалею, что не подготовилась. Я бы к туру еще один саратовский день добавила. Можно было бы добавить поездку за город. Ведь недалеко от Саратова место приземления Ю.Гагарина. И насколько я слышала, что у Натальи Тумилович такие идеи есть. Саратов несомненно достоин более пристального внимания.

-

"Сердце Волги: от Казани до Саратова" Тур RVS c 08.08.2025 с Натальей Тумилович

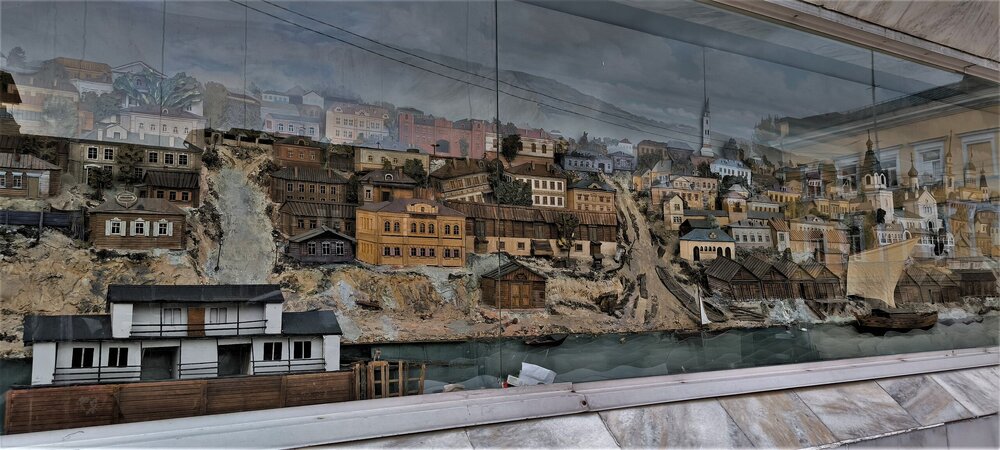

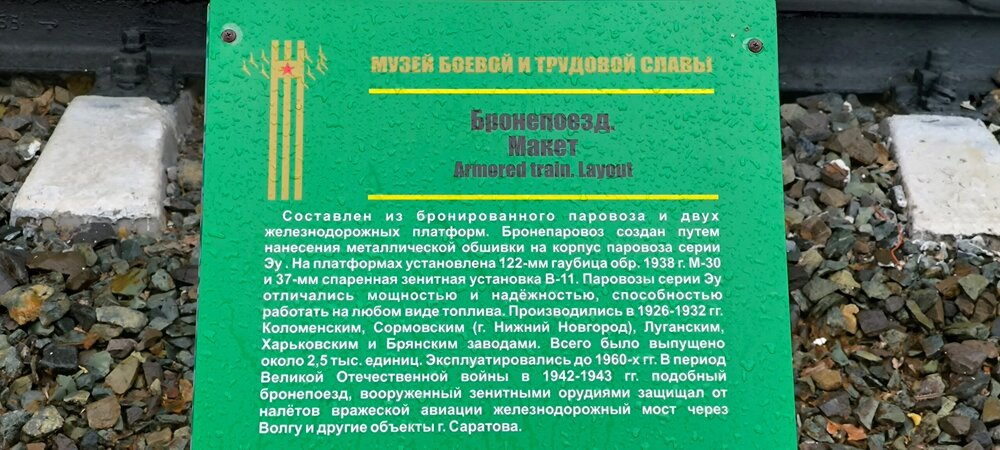

День восьмой. 15.08.2025. Саратов. Два слова про гостиницу «Саратов». Вот что пишет сама гостиница про себя. «Номерной фонд гостиницы представлен номерами категорий: стандарт, комфорт, джуниор, люкс, а так же номерами эконом-класса. Интерьер номеров 5 этажа продуман до мелочей и выполнен в стиле 60-х годов ХХ века. В каждом номере ванная комната или душевая кабина, теплый пол, кондиционер, новые ортопедические матрасы и яркий стильный дизайн с авторскими постерами. В номерах эконом-класса, расположенных на 3 и 4 этажах гостиницы, интерьер номеров прост и непритязателен». Я думаю, у всей нашей группы были номера на 3-м или 4-м этаже. Мой лично был на третьем. Посмотрела сейчас цену за такой номер – 1700 за ночь. Кондиционера нет, спала с открытым окном, окна на проезжую часть, тишина соответствующая. Чайников в номерах нет, кулер на этаже. И телевизор старый, это который с огромным кинескопом сзади. Где они такой откопали только??? Видимо, двадцатилетней давности. Короче, опять экономия на всем, как в Казани. Других гостиниц для групп не сыскать видимо во всем Саратове. Кабина лифта рассчитана на двух человек без чемоданов, с чемоданом только один в ней поместится. И лифт этот не дождаться. Стащила чемодан по лестнице. Справедливости ради – завтрак в гостинице хороший шведский стол, разнообразный. Какой-то я становлюсь брюзгой по ходу. На завтраке мы встретили Александра, нашего водителя. Колесо поменяли и ура! мы поедем дальше на своем автобусе. Отъезд был назначен на 08.30. Из дополнительных мероприятий на сегодня было предложена экскурсия в Саратовский государственный художественный музей за 500 рублей и прогулка на кораблике за 950 рублей. В музей я записалась, а вместо прогулки по Волге пойду гулять по городу. Саратовская обзорная экскурсия длилась 3 часа и была она автобусно-пешеходная. Наш отель находился в 4 км от центра – Театральной площади. Но прежде чем ехать в центр делаем круг по кварталу, чтобы посмотреть малую мельницу Шмидта. Впечатляющий памятник промышленной архитектуры! Здание конца 19 века с башнями, шпилями и флюгерами раньше было частью мукомольного производства, принадлежавшего братьям Шмидт, потомкам немецких колонистов. Едем в центр, катаемся по центральным улицам исторической части. У меня не было никаких домашних заготовок для прогулки по Саратову, поэтому, вертя головой направо и налево, я пыталась запомнить, где что находится из понравившегося. Очень скоро я поняла, что занятие это бесполезное. Мне нравилось все, что я видела. А мы тем временем спускаемся к Волге. И выходим у Свято-Троицкого Собора. Напротив современное здание - ресторан "Осьминог". Симпатичное. Площадь, на которой расположен собор, это то место собственно, с которого начался именно современный Саратов. Вообще, годом основания города считается 1590 год, когда на левом берегу Волги была построена крепость, в начале 17 века город сгорел, был снова отстроен на левом берегу Волги, а вот в 1674 году указом царя Алексея Михайловича город был перенесен на правый берег реки. Город начал формироваться здесь с 1674 года, а в Свято-Троицком Соборе бывал сам Пётр I. Мы заходим на минуту в нижний храм, там идет служба, а рядом с собором разбит прекрасный розарий, пруд с фонтанчиком и золотыми рыбками. И так это все красиво. Не уходил бы. Но… Идем дальше. Напротив собора в особняке М.Устинова – Музей краеведения. Купец построил для себя этот дом в 1813 году, а одним из наследников купца является дважды оскароносный лауреат британский актер Питер Устинов. Мы спускаемся ниже на площадь Петра Первого. По всему видно недавно благоустроенное пространство – лавочки, детская площадка, инфостенды. Нас здесь ждет автобус. Мы поднимаемся на улицу Чернышевского, на кольце видим арт-объект - большой герб Саратова: на синем поле три серебряные стерляди, как символ рыбного изобилия. И поворачиваем на улицу Соколовую. Цель подъема - парк Победы на Соколовой горе. На пути встречается «самый красивый дом Саратова», как сказала наш гид и предложила нам погадать, что же в этом здании расположено. С третьей попытки угадали – здесь больница. Фото сделать не удалось, на улице шел ремонт, поэтому видели только из окна. Поэтому фото из интернета. Заехали на вершину Соколовой горы и идем в парк к мемориалу. Проходим макет бронепоезда, выставку реактивной артиллерии, а вот и он – мемориальный комплекс «Журавли». Аллея славы выложена брусчаткой, у подножия лестницы – фонтан слез. На нем нет бьющих струй, здесь вода как слезы стекает по граниту, дальше лестница и на трех 40-метровых пилонах – двенадцать стилизованных журавлей. На мемориале не было других людей, и пока мы шли к журавлям, это было очень волнительно. С мемориала открывается отличный вид на город. Погода была плохая, дождь, ветер и город в серой дымке Несколько минут на съемку и идем обратно к автобусу. Едем в центр. Классный у нас был гид по Саратову! Интересно рассказывала, спела нам даже гимн Саратова. А мы в ответ: «Огней так много золотых…». Александр высаживает нас на площади Чернышевского и покидает нас до вечера. Дальше передвигаемся пешком. Нам повезло. Не знаю только в прямом или переносном смысле. Каждый год в Саратове в августе проходит фестиваль «Палитра ремесел». Мы прибыли в Саратов вместе с фестивалем. По мне - нам не повезло, поскольку ремесла меня мало интересовали, времени смотреть это всё не было совсем, а вот палатки с ремеслами расставлены были на площади, и на прилегающих улицах и хорошо закрывали обзор. Что сразу на себя обращает внимание на площади так это здание в виде замка. Оказывается это Саратовская государственная консерватория им. Собинова. Зданию более 100 лет, имеет три зала, один из которых – Большой – является одним из красивейших залов в стране с уникальной акустикой. Напротив консерватории – фонтан. Лучше названия для него и не придумаешь. Называется он – «Мелодия». И второе здание, которое притягивает взгляд – это церковь «Утоли мои печали» 1906 года. Запомнила, что в советское время в церкви сначала был дом матери и ребенка, а потом был размещен планетарий (!). С конца прошлого века храм передан епархии. К церкви примыкают торговые ряды. А рядом со входом в старейший парк Саратова – «Липки» новая достопримечательность, открытая к 400-летию города. Это диорама «Саратов: вчера, сегодня, завтра». За стеклом макеты современного и исторического облика Саратова. Дальше двигаемся по улице Волжской. Палатки фестиваля Проходим особняк Шмидта. Это усадьба как раз одного из братьев Шмидт, владевших мукомольным производством. Гид рассказывает, что во дворе, куда выходит парадная есть грот с фонтаном-чудовищем. Но вход во двор закрыт воротами. Пошли поискать щелку в воротах, чтобы увидеть грот, а ворота оказались открыты. И пока не закрылись грот мы сфотографировали. Наискосок от особняка установлен арт-объект – исторический саратовский трамвай с именем «Семён». Именно по Волжской улице в 1908 году в Саратове пошел первый трамвай. За трамваем поворачиваем направо на Соборную улицу. Идем к зданию в стиле модерн – особняку К.Рейнеке. К сожалению вида никакого, поскольку особняк на реставрации. Время возведения дома – 1909-1911, и творение это архитектора Ф.Шехтеля. Над парадным входом в дом панно с изображением танцовщиц в голубых платьях. Очень интересно было бы посмотреть дом со всех сторон. Через дорогу – здание Коммерческого собрания. Монументально! Возвращаемся на площадь Чернышевского через сад «Липки». В 1825 году вокруг Ново-Соборной площади (так раньше именовалась площадь Чернышевского) был заложен бульвар, основой которого стали высаженные молодые липы. Но кроме лип бульвар пополнялся и другими деревьями. Сейчас в «Липках» насчитывают 55 видов древесной растительности. И здесь даже проходят школьные уроки. Парковый фонтан. Тоже реставрируют Вернулись на площадь Чернышевского. Нас ориентируют по направлениям и отпускают. Время на часах 11.30, а к 12.00 надо подойти к музею им. А.Радищева. Мы сразу туда направляемся по улице Радищева. Справа те самые торговые ряды, выходим к памятнику П.Столыпину, он три года был здесь губернатором. Фигура установлена на постаменте, а вокруг постамент окружают фигуры крестьянина, священника, кузнеца и воина. Рядом – здание городской администрации расположилось в памятнике архитектуры регионального значения. Это доходный дом Кузнецова-Бендера. А вот и сам музей им. А.Радищева. За ним центр города – Театральная площадь. Собрались у памятника. Ждем открытия музея, он с 12.00 сегодня работает и начала экскурсии.