Весь контент Викингур

-

Праздник - каждый день! Даты, события...

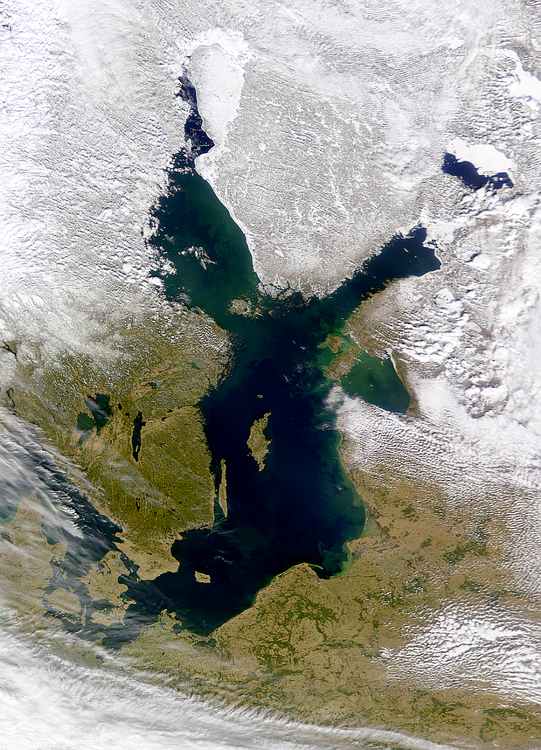

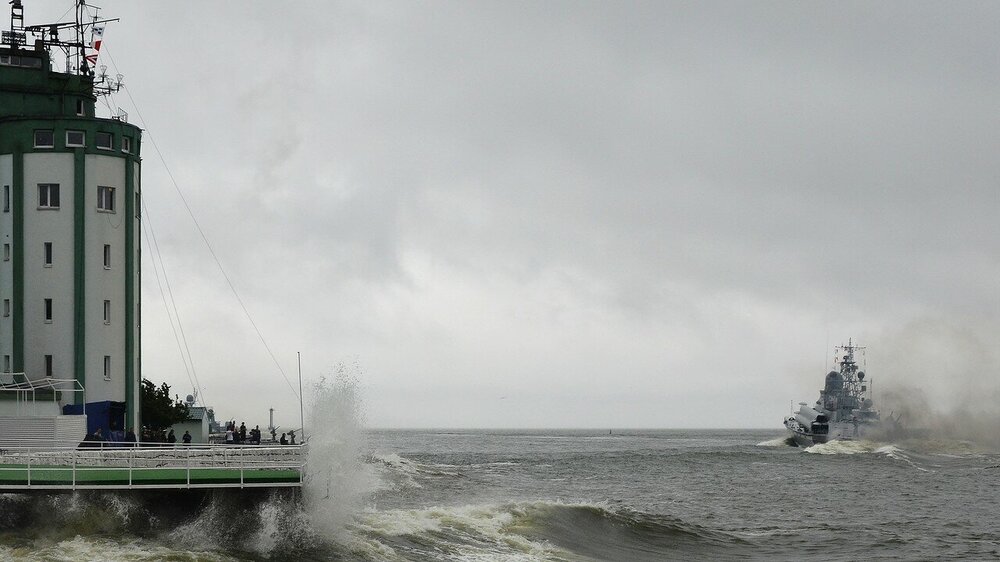

Замечательный праздник 🙂. Балтийское море - вообще одно из самых молодых на Земле, оно начало формироваться менее 10000 лет назад в результате таяния ледника. А современные очертания приобрело уже во вполне историческое время - 4000 лет назад, когда в более тёплых краях древние египтяне и шумеры уже вовсю строили свои цивилизации. Портрет виновника торжества - в студию 🙂. Возможно, молодость - один из факторов, придающих Балтике её изящную живописность, ничуть не меньшую, чем у морей более южных. И сегодня тоже хочется поностальгировать, разглядывая фото из самого балтийского из всех моих туров с ТТВ - "Сады и парки Скандинавии" 2018 года. Балтика в Дании Балтика в Швеции Балтика в Финляндии Просто Балтика 🙂 И отдельно - Балтийское море в самом западном городе России. Некогда бывшем прусским Пиллау, а ныне названном в честь своего моря - Балтийск. И небольшой привет этой части Балтийского моря - от Балтийского неба 🙂.

-

Праздник - каждый день! Даты, события...

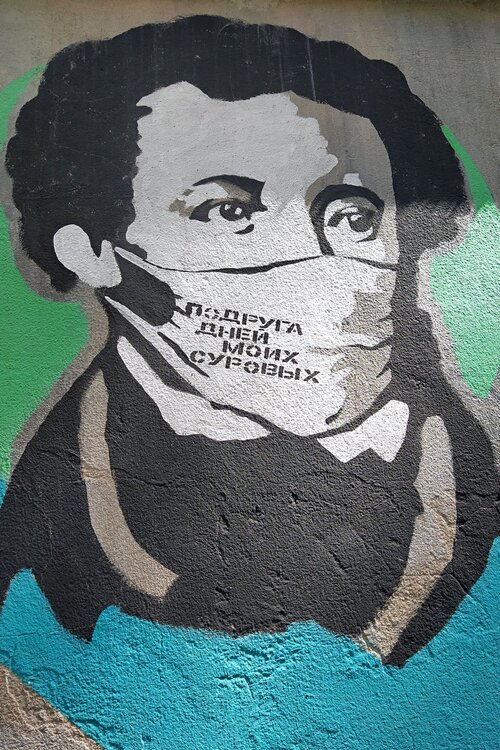

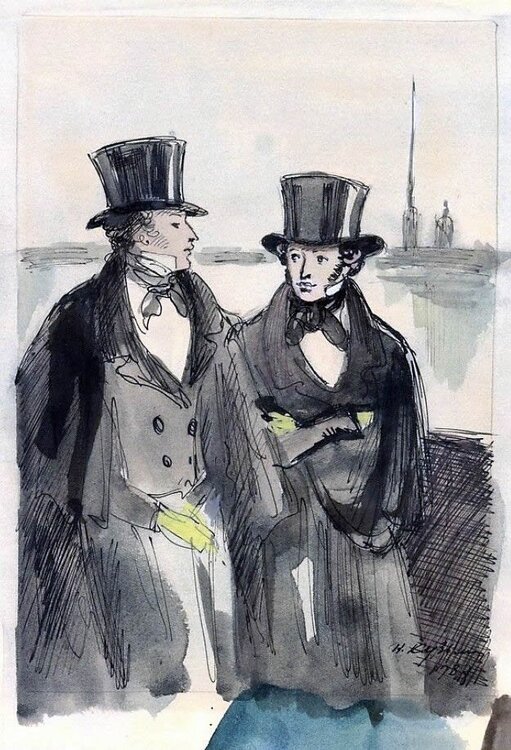

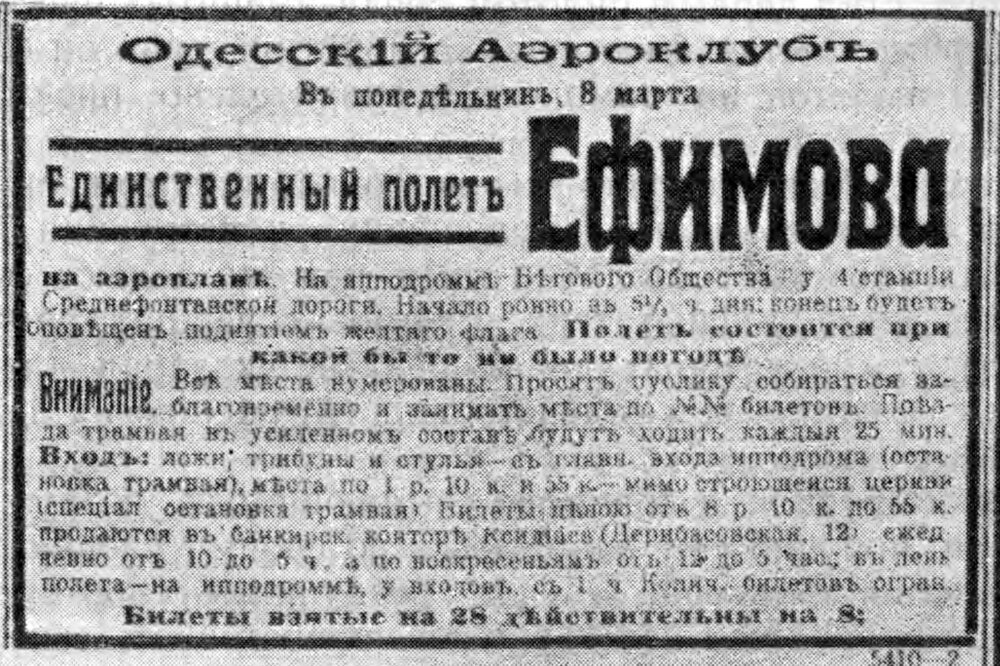

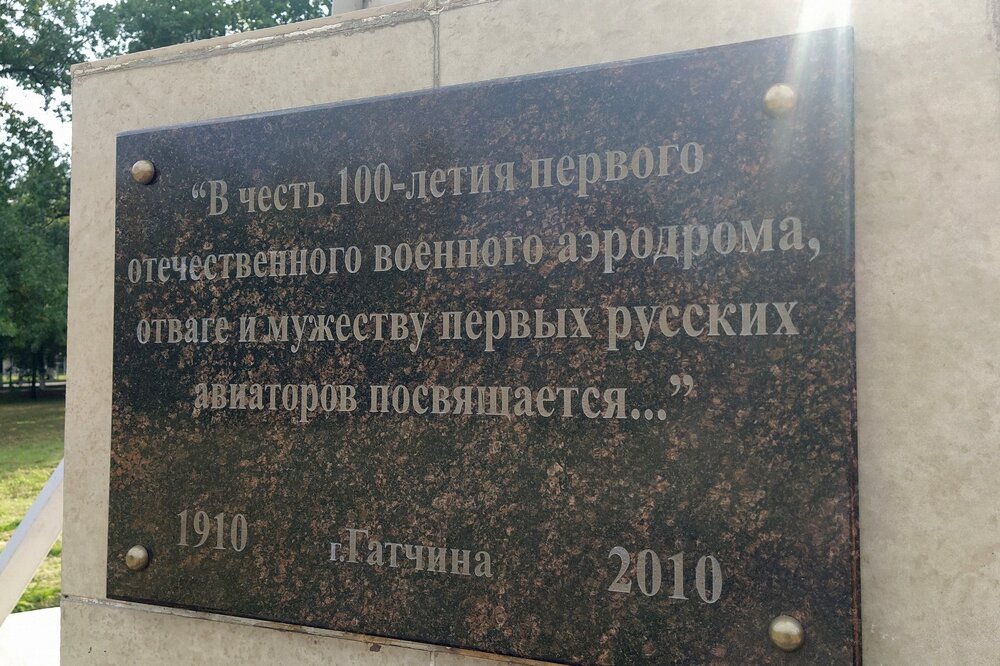

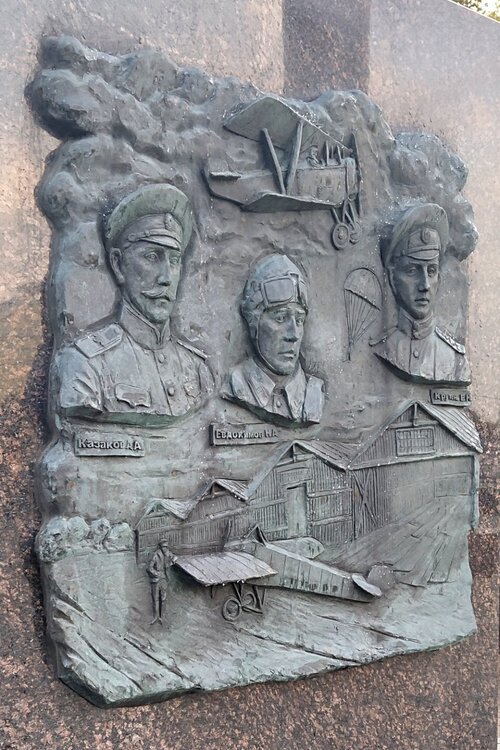

Добавляем так добавляем. Правда, не любимых стихов (ибо число им легион, если не больше, и необходимость выбрать 1-2 из этого количества однозначно вгонит меня в ступор) - а как сказали бы нынешние литературоведы, метатекст. Поэзия о поэзии в исполнении любимого мною В.С. Высоцкого. В. Высоцкий - Кто кончил жизнь трагически [480] [audiovk.com].mp4 И небольшой праздничный квест для Валерия (и других желающих в принципе тоже). Сможете сказать, кто есть кто на этих граффити-портретах, сделанных на стене одной из наших библиотек года 4 назад? Ну кроме первого конечно, с ним всё ясно 😉. И так уж совпало, что практически ко Дню поэзии подоспела одна важная поэтическая годовщина. 20 марта (н. ст.) 1833года в типографии Смирдина в Санкт-Петербурге впервые отдельным изданием вышел знаменитый пушкинский роман в стихах "Евгений Онегин". До этого он с 1825 года публиковался в отдельных главах по мере их написания Пушкиным. Подробно говорить здесь об этом произведении нет смысла - всем оно знакомо со школьных времён. Полный текст изучается в старшей школе, ну а посвящённые природе отрывки из него знают даже и младшеклассники. Гонимы вешними лучами, С окрестных гор уже снега Сбежали мутными ручьями На потопленные луга. Улыбкой ясною природа Сквозь сон встречает утро года; Синея блещут небеса. Еще прозрачные, леса Как будто пухом зеленеют. Пчела за данью полевой Летит из кельи восковой. Долины сохнут и пестреют; Стада шумят, и соловей Уж пел в безмолвии ночей. Так что ограничусь тут лишь фотоприветом от двух бронзовых Онегиных. Первый - из Йошкар-Олы, где он изображён вместе со своим автором. Возможно, это является ещё одной мета-отсылкой к известному живописно-поэтическому сюжету 🙂. Вот перешед чрез мост Кокушкин, Опершись [задом] о гранит, Сам Александр Сергеич Пушкин С мосьё Онегиным стоит. Не удостоивая взглядом Твердыню власти роковой, Он к крепости стал гордо задом: Не плюй в колодец, милый мой. Второй Онегин - суровый челябинец. В городском саду имени Пушкина он находится в привычной со школьных лет компании Татьяны Лариной. * * * Многим путешественникам, возможно, будет интересна и ещё одна сегодняшняя памятная дата. Ровно 115 лет назад, 21 марта (н. ст.) 1910 года в Одессе состоялся первый в Российской империи полёт человека на самолёте. Самолёт был французский, назывался Фарман-IV и его облик, пожалуй, вызвал бы сильнейший душевный трепет даже у самого завзятого современного авиамана. И тем не менее сей аппарат вполне успешно поднялся в воздух и уверенно летал. Управлял же им первый русский авиатор - Михаил Никифорович Ефимов. Был он выходцем из смоленских крестьян - как и Ю.А. Гагарин! Публика была в полном восторге. Но главное - на новую техническую забаву обратили внимание и в столичном Петербурге. Уже осенью на том месте, где ныне метро "Комендантский аэродром", прошёл первый в стране Всероссийский праздник воздухоплавания. А вскоре появился и первый постоянный аэродром - в соседней Гатчине, в начале ХХ века весьма охочей до разного тогдашнего хай-тека 🙂. Там же ныне увековечена память и самого Ефимова - увы, погибшего в 1919 году в жерновах Гражданской войны. Не забыты, по справедливости, и другие пионеры русской авиации. Так что, поднимаясь в очередной раз в небо по пути к очередной мечте - вспомните и тех, кто проложил нам, летающим, дорогу туда.

-

Праздник - каждый день! Даты, события...

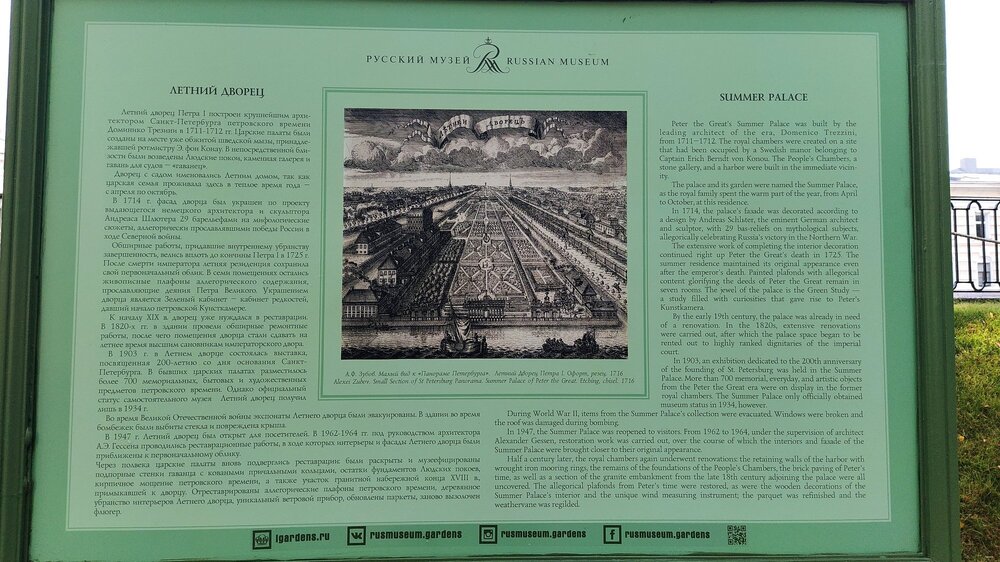

19 марта (н. ст.) 1697 года начался первый в отечественной истории групповой тур в Европу 😇 - Великое посольство Петра I, продолжавшееся до середины июля следующего, 1698 года. Сравнение конечно может показаться натянутым и даже гротескным - но и в действительности, среди прочих, чисто дипломатических задач Посольства, одним из пунктов значилось: знакомство царя с жизнью и порядками европейских государств и стран. То есть, по сути, то же самое, что подвигает к перемене мест всю туристическую братию. Официально посольство возглавлял триумвират из петровских сподвижников Франца Лефорта, Фёдора Головина и Прокофия Возницына, Пётр же находился при них полуинкогнито под именем урядника Преображенского полка Петра Михайлова. Хотя огромный рост его всё равно выдавал 🙂. Общее же число участников посольства превышало полсотни - одного автобуса бы явно не хватило 😆. Программа путешествия включала Ригу, Кёнигсберг, Дрезден, Берлин, после чего Петром была сделана длительная остановка в Голландии, где с августа по ноябрь 1697 года в Зандаме он обучался корабельному делу. В начале следующего года Пётр по приглашению Вильгельма III Оранского (бывшего тогда английским королем и одновременно голландским штатгальтером), выехал в Англию и провёл там тоже около трёх месяцев, также знакомясь с техническими достижениями страны и корабельным делом. Именно там и тогда придворный лондонский художник Готфрид Кнеллер написал знаменитый впоследствии портрет молодого Петра в образе рыцаря. Посещал Пётр и английский парламент, и даже похвалил тамошний обычай людей смело говорить правду своему монарху. Он и сам это немало ценил, презирая подхалимов. Правда, в России свой парламент всё равно появился лишь два века спустя... Далее путь Посольства лежал в Вену, откуда потом планировался выезд в Венецию и Рим на встречу с Папой Иннокентием XII. Однако вместо этого Петру пришлось галопом (в прямом и переносном смысле) возвращаться из Вены в Москву, где вспыхнул стрелецкий бунт. Тем не менее, и в таком сокращённом варианте значение петровского Посольства было весьма немалым. Причём не в дипломатическом плане (тут как раз можно было ожидать лучшего), а в культурном и просветительском. Что опять же роднит эту заграничную поездку Петра с нашим общим увлечением 😉. Своеобразным памятником Великому посольству можно считать скульптуру "Царь-Плотник", установленную на Адмиралтейской набережной в Петербурге (скульптор Л.А. Бернштам). Первый памятник, установленный в 1910 году, не пережил революцию, поэтому в 1996 году, к 300-летию Великого посольства, в Нидерландах была изготовлена её копия и преподнесена в дар нашей северной столице. На открытии лично присутствовал нынешний король, а тогда - наследный принц Нидерландов Виллем-Александр. Есть постоянная экспозиция, посвященная Великому посольству, и в замке Вальдау в Калининградской области. * * * 201 год спустя, 19 марта (н. ст.) 1898 года первых посетителей принял знаменитый Русский музей. Его экспозиция, начинавшаяся с 6 тысяч экспонатов, давно превысила 400 тысяч. По оценкам, в 2021 году (со всеми поправками на особенности того ковидного времени) Русский музей занял второе место в мире по посещаемости, уступая лишь Лувру. Сейчас под его "крылом" находятся, кроме основных экспозиций, Строгановский и Мраморный дворцы, Летний сад с Летним дворцом Петра I, Домик Петра на Петроградском острове и многое другое. Так что наверняка у каждого из нас , кто регулярно навещает Петербург, есть "свой", любимый, Русский музей. * * * Наконец, 19 марта 1922 года в Москве на Шаболовке закончилось строительство Шуховской (радио)башни. Глядя на её прихотливо искривлённые формы, не сразу поверишь, что построена она исключительно из безукоризненно прямых стальных элементов. Такова особенность гиперболоидов, геометрических тел, составляющих башню - что их кривую поверхность можно набрать из одних прямых линий. Это делало гиперболоидные инженерные конструкции очень прочными, надёжными - и одновременно дешёвыми в постройке. А сто лет назад такая конструкция смотрелась столь футуристично, что вдохновила А.Н. Толстого на создание фантастического романа "Гиперболоид инженера Гарина". (Волей судьбы, 15 лет спустя Толстой напишет и про Великое посольство Петра.) Тогда, в 1922 году, она предназначалась для дальней радиосвязи с самыми отдаленными местами Страны Советов. Для этого её надлежало сделать повыше - и по первоначальному проекту увлечённого гиперболоидными конструкциями инженера Гарина Владимира Шухова, башню планировалось строить высотой в 350 метров - выше Эйфелевой! Правда, в условиях разрухи и дефицита металла высоту пришлось сократить вдвое с лишним - до 160 м. Но и в таком виде она долго оставалась высочайшим сооружением в стране, символом советского сперва радиовещания, а потом и телевидения. Адрес "Шаболовка, 37" - где стояла башня - знали все советские дети: оттуда выходила в эфир программа "Будильник". Лишь после строительства Останкинской телебашни её шаболовская предшественница отправилась "на покой", и то далеко не сразу: полностью вещание с неё прекратилось лишь в 2002 году, через 80 лет после постройки. А сотовую связь и мобильный интернет шуховская "бабушка" раздаёт и поныне 🙂. Одновременно всё ещё впечатляя даже весьма пресыщенную публику своими отнюдь не старческими формами 🙂. Интересно, что чуть уменьшенная (на 20 процентов) "сестрёнка" шаболовской башни находится под Нижним Новгородом, в городе Дзержинске. Там она уже почти век работает опорой ЛЭП. Что ж, на такую опору вполне можно положиться 🙂. Сохранились на просторах бывшего СССР и другие шуховские гиперболоиды, но все они уже гораздо более скромного размера.

-

Праздник - каждый день! Даты, события...

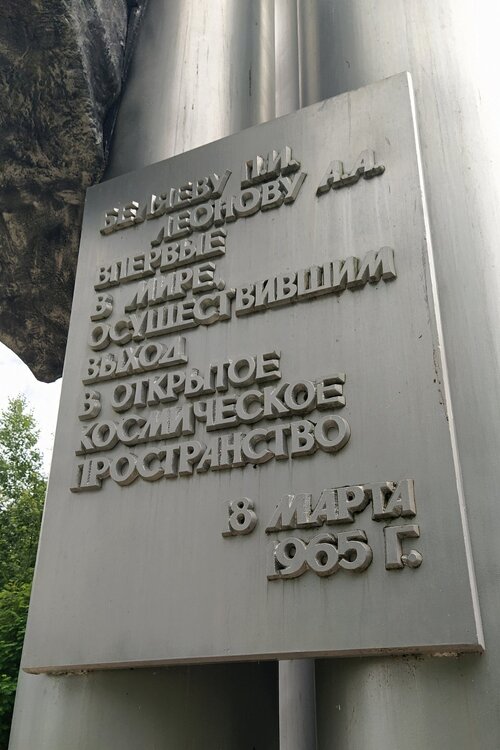

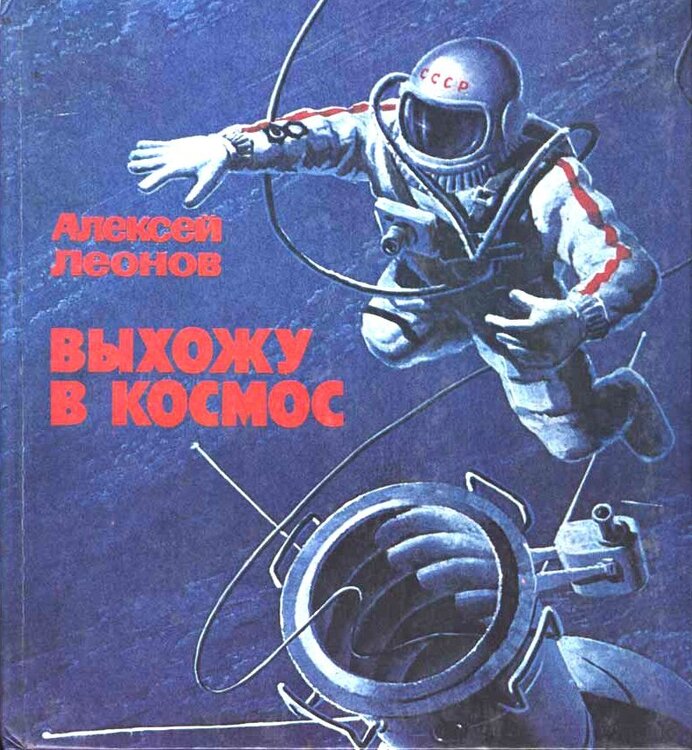

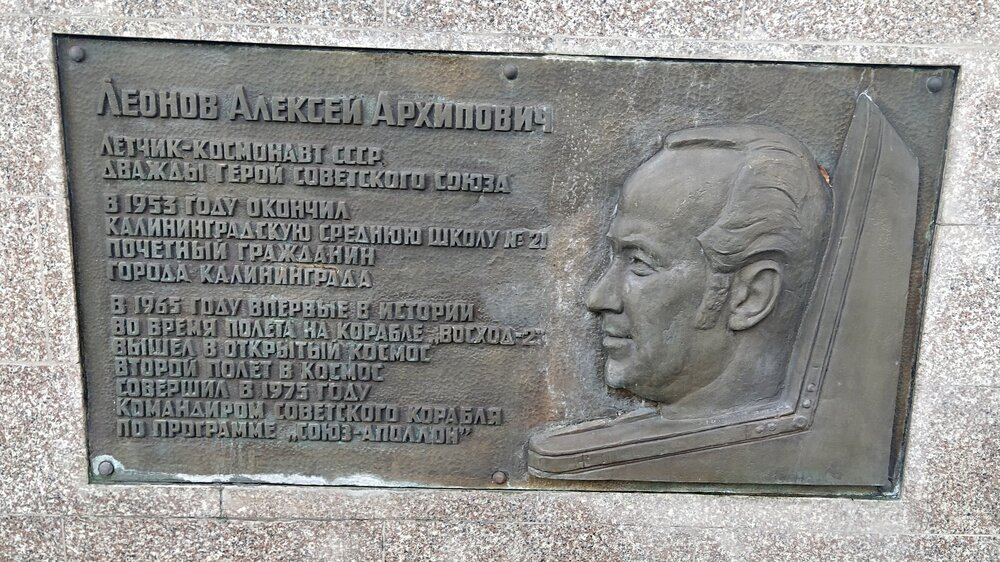

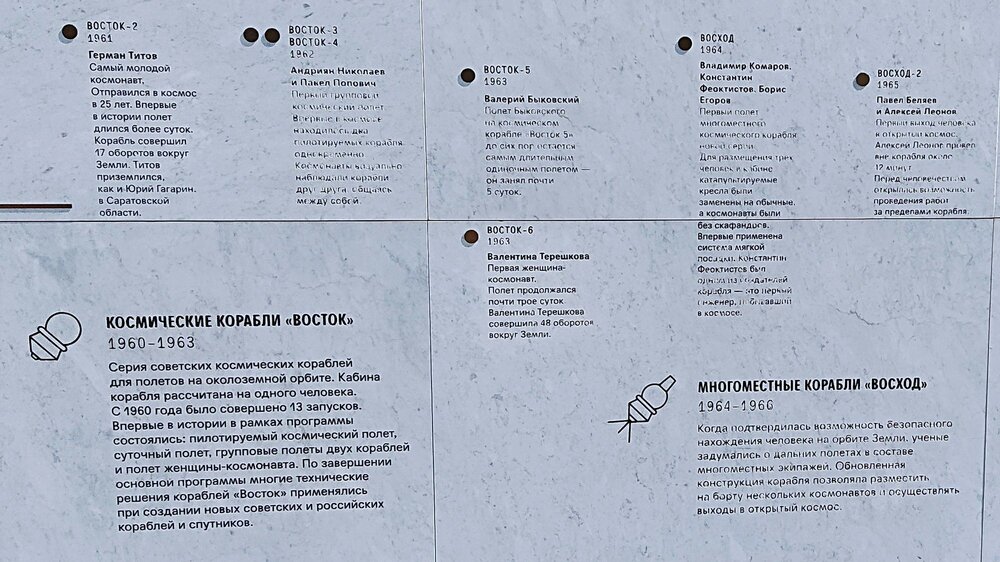

Историческому первому выходу Алексея Архиповича Леонова в открытый космос сегодня исполнилось ровно 60 лет. За первые 4 года регулярных космических полётов наши космонавты и американские астронавты уже привыкли считать свои космические корабли (пусть и несовершенные по нынешним временам) - своими надёжными и почти уютными жилищами. Как, наверное, воздушные асы Первой мировой считали вполне надёжными свои "воздушные этажерки" из перкали, реек и проволоки. 18 марта 1965 года Леонову первому из людей пришла пора выйти из своей "небесной хижины" на космическую прогулку. Где от леденящего вакуума человеческое тело отделяет только ткань скафандра. "Назвался космонавтом - вылезай в космос!" - по его собственным воспоминаниям, сказал тогда себе Леонов. И оттолкнулся от обреза шлюза... Леонов2.mp4 (Видеоряд - из фильма "Время первых". В роли Алексея Леонова - Евгений Миронов, в роли его командира и друга Павла Ивановича Беляева - Константин Хабенский). Эта штука на техническом языке называется "фал" 😉. Первая космическая прогулка А.А. Леонова продолжалась немногим больше 20 минут, половину из этого времени он свободно парил, привязанный фалом, рядом с кораблём. Но, перефразируя прозвучавшие 4 года спустя слова Нейла Армстронга, эта небольшая прогулка одного человека стала огромным новым шагом в неизведанное для всех нас. Не обошлось и без проблем: в космической пустоте скафандр Леонова раздулся от давления воздуха и мешал вернуться на корабль. Пришлось проявлять выдумку: стравить в космос часть воздуха и уже в "похудевшем" скафандре втискиваться в корабль, буквально "надевая" его на себя. К счастью, всё закончилсь благополучно. Правда, при посадке техника преподнесла ещё один сюрприз, из-за чего космонавтам пришлось впервые после Юрия Гагарина и Германа Титова (и в последний раз на текущий момент) возвращаться с орбиты не в казахскую степь, а в другое место. Которым стала уральская тайга к западу от Соликамска... Место первых 3.mp4 Уральцы это, разумеется, помнят. Но больше всего, кажется, Леонова почитают в почти родном для него Калининграде. Городе, где он закончил школу, и откуда хотел уехать в Ригу учиться на художника. Но из-за нехватки средств на "богемную" жизнь в латвийской столице ему пришлось отказаться от этой идеи и становиться лётчиком, а затем и космонавтом 😉. Впрочем, человечеству это явно пошло только в плюс, да и художником Алексей Архипович, как мы уже знаем, тоже в итоге стал 🙂. Талантливый человек - он ведь талантлив во всём! Не исключая, как оказалось, и книгописания 🙂. * * * С Днем ящиков и коробок посетителей форума с удовольствием поздравляет мой кот Василий 🙂. А с Днём яичницы - внезапно, наше местное ЖКХ. Расставившее у городских подъездов вот такие антипарковочные штучки 🙂. Но кажется, самая известная в мире яичница вышла таки у группы "Beatles". Как-то с утра, разбивая яйца на сковороду, Пол Маккартни начал мурлыкать под нос: "Яичница, я так люблю яичницу" : Scrambled eggs, I so much like scrambled eggs... Эту мелодию, с другими правда словами, мы знаем как знаменитую песню "Yesterday" 😉.

-

Праздник - каждый день! Даты, события...

17 марта (н. ст.) 1856 года в Омске родился художник Михаил Врубель. Человек очень непростой судьбы - и столь же неординарного таланта. Можно принимать или не принимать стиль его живописи, но его "Демона" большинство из нас наверняка знает ещё со школьных лет. Возможно, именно поэтому Михаилу Александровичу досталось нечастое для людей его стези внимание и в народном фольклоре советских времён. Брежнев приходит на выставку. Его ведут по залам. Подводят к картине Ге. Экскурсовод: – А это, Леонид Ильич, Ге! – Почему же ге? Мне очень нравится! Идут дальше. – А это, Леонид Ильич, Врубель. – Хорошая картина и не дорого! Тут, конечно, Леонид Ильич из анекдота угодил пальцем в небо. Меценат Савва Мамонтов, поддерживавший М.А. Врубеля, всегда ценил его талант по достоинству - и цена эта была немалой. А слегка забавная для нашего уха фамилия художника досталась ему от польских предков: в польском языке "врубель" значит просто "воробей". И подобно представителям крылатого племени, в жизни Врубелю довелось немало постранствовать: Омск, Саратов, Петербург, Киев, Москва - и снова Петербург. Где он и упокоился, прожив всего 54 года, в тиши погоста Воскресенского Новодевичьего монастыря... Возможно, одним из самых ярких событий, приуроченных к нынешней дате, стала организованная на площадке Свердловской киностудии мультимедийная выставка «Врубель и его демоны», в рамках реализуемого уже не первый год арт-проекта "Ожившие полотна". В выставке-видеодемонстрации использовано более 80 оцифрованных работ художника из коллекций Государственной Третьяковской галереи, Русского музея и других музеев России. Эти произведения демонстрируются на больших панорамных экранах, создавая эффект полного погружения в творчество художника... * * * А ещё 17 марта - день рождения "Аэрофлота". В этот день 102 года назад в рамках провозглашенного за пару лет до того НЭПа была учреждена акционерная компания воздушного флота под названием "Добролет" - с уставным капиталом в размере аж двух миллионов рублей золотом. В 1932 году она была реорганизована в Главное управление гражданского воздушного флота при Совете народных комиссаров СССР, сокращенно известное как "Аэрофлот". Тот самый, летать самолётами которого призывала советская реклама. Хотя других, если не считать прилетающих в считанное количество международных аэропортов иностранных авиакомпаний - практически и не было... С распадом СССР распался и его воздушный монополист - почти по-евангельски дав этим жизнь немалому числу новых авиакомпаний, некоторые из которых благополучно возят пассажиров до наших дней. В их числе - и "новый" российский "Аэрофлот", наследник того, советского. Теперь он лишь один из многих авиаперевозчиков - но по-прежнему весьма популярный и востребованный среди пассажиров. А каждый его самолёт, что приятно, носит имя кого-то из великих людей нашей страны. Так что всех тех, кто привык перемещаться в города и страны мечты быстро, высоко и без оглядки на температуру титанов - с праздником! 🙂 Так вот же вроде, выше по теме 😉. А как в платёжки при этом поглядишь - так там вообще полный хоррор, Стивену Кингу на зависть 🤣

-

Праздник - каждый день! Даты, события...

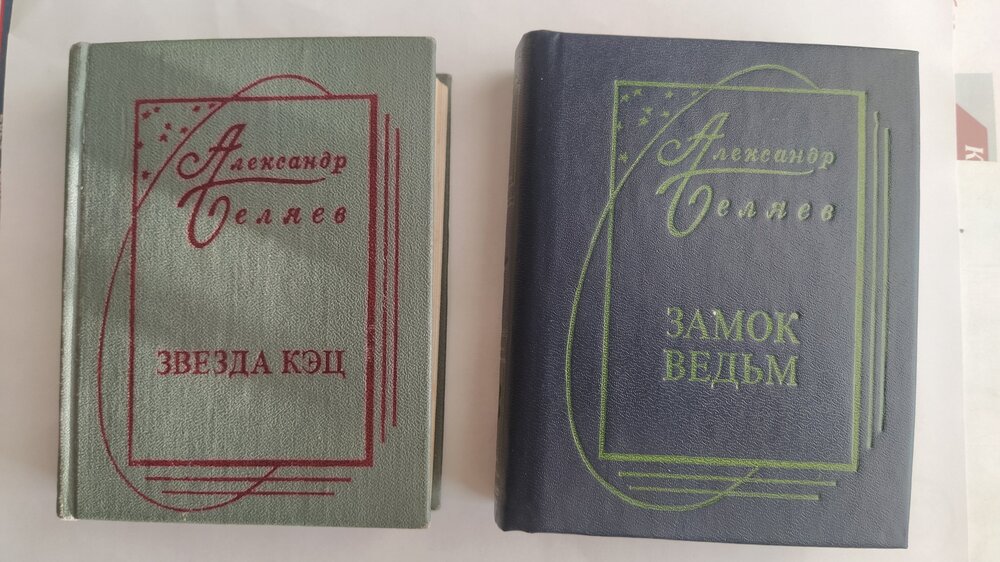

Спасибо, Таня, что помните. Да, в этот день Смоленск доказал, что он не только то место, где, как говорилось в одном фильме, "будут гибнуть все пришельцы на Русь", но и город, рождающий гениев. Да, гениев. Беляева порой называли "русским Жюлем Верном" - но, по правде говоря, он шагнул как писатель дальше своего французского коллеги по части языка, проработки характеров и многого другого. Собственно говоря, он-то и сделал фантастику из "низкого", "детского" жанра - подлинной Литературой о настоящих, живых людях. Более реалистичной, положа руку на сердце, чем иные произведения, написанные в духе "соцреализма" тогда или пресловутой "расово-гендерной повесточки" сейчас. Дух романов Беляева подхватили позднее такие значимые авторы как Казанцев, Мартынов и Ефремов. Да и ранние Стругацкие, эпохи до "фиги в кармане" - тоже. А "Звезду КЭЦ"? А "Прыжок в ничто"? "Изобретения профессора Вагнера"? "Космического гостя"? У меня до сих пор бережно хранятся два миниатюрных, с ладонь, томика с этими его произведениями. Кто-то сейчас возможно назовет их наивными - но как ярко они отражают оптимизм полузабытой уже эпохи между двумя мировыми войнами. Веру во всепобеждающую силу науки, в то самое "Знание-сила!". Как много они говорят о людях той межвоенной поры - о которой мы, к стыду своему, не знаем почти ничего... Да, фильм про Ихтиандра действительно был шикарен, а знаменитая песня из него - хит уже седьмой десяток лет. Человек-амфибия - Эй, моряк [480] [audiovk.com].mp4 Но оказывается, "Человека-Амфибию" могли экранизировать на два десятка лет раньше, причем не у нас - а в Голливуде! Увы, тогда, в 1940 году - не получилось. Но уже само намерение говорит тут о многом. Как и восхищение беляевскими книгами самого Герберта Уэллса. Меньше, чем через два года Александр Беляев умрёт от голода в оккупированном нацистами Пушкине под Ленинградом. И кажется, до сих пор ему нет у нас в стране ни одного памятника. Что ж, литературные флюгеры, по три раза переписывающие тексты гимнов в угоду актуальным веяниям, у нас порой ценятся выше. Но с другой стороны, ещё древние греки заметили, что лучший памятник - не изваянный в мраморе, а хранимый в памяти людской. И с этим у Беляева как раз всё в порядке. * * * И ещё одна дата. 16 марта (н.ст.) 1917 года в России закончилась монархия. Накануне во Пскове отрекся от престола презираемый к тому времени почти всеми в стране злополучный Николай II. Отрекся в пользу младшего брата Михаила, которого в извещавшей об этом телеграмме уже именовал императором Михаилом II. Но на следующий день отказался принимать корону и Михаил. Вернее, формально - отложил это решение до тех пор, когда и если так решит Учредительное Собрание. Но фактически это был конец монархии. Учредительное Собрание в январе 1918 года, едва собравшись, будет разогнано большевиками. А вскоре ими же будут убиты и оба брата: Михаил - в июне в Перми, Николай - в июле в Екатеринбурге. Так и живём с тех пор - без царя. Самое обидное, что иногда - и без царя в голове. Дай Бог, чтоб пореже...

-

Опубликован фирменный тур Венгрия - Румыния

🤣🤣🤣 Программа основана на абсолютном хите ТТВ 2015 года 4MR/4TR "Легенды Трансильвании" и воспроизводит её с небольшими изменениями. Вот ссылка на мой рассказ об оригинальном туре. По сравнению с 2015 годом исключены, увы, винопития в Токае и Эгере. Взамен на 4 день в венгерскую часть программы включён красивейший Сегед - который я обегивал с утра самостоятельно, сэкономив время от завтрака. А в румынскую - интереснейшая Тимишоара. Также несколько изменён порядок посещения городов в остальные дни. Дороги там, как уже сказала Таня, нормальные по качеству покрытия, но - своеобразные что ли. Трансильвания, которая преимущественно посещается в данном туре - регион горный, а потому дороги там неширокие и кривые как вся моя жизнь имеют, как пелось когда-то в "Гардемаринах", семь загибов на версту. Вишенкой на торте - многочисленные гужевые повозки из окрестных деревень, что делает движение особенно небыстрым: обогнать их на туристическом автобусе не всегда легко. Зато атмосферно. Наверно 🙂. Вот именно. Румынские дороги, пожалуй, лучше рассматривать как отдельную местную достопримечательность. Как на Кавказе (да простит мне Таня столь богохульное сравнение 🙂). Виды из автобусных окон там зело и исключительно хороши, я бы от таких уезжать не торопился 😉. Программная крепость Рышнов, кстати (где лифт за 5 евро). Голливуд-стайл 🙂. Стоит просто заранее отдавать себе отчёт, что 180 км от Брашова до Бухареста (в 7-й день тура) - это не полтора-два часа на колёсах, как мы привыкли, а где-то три с хвостиком. И всё будет хорошо 🙂. Карпаты - это уже почти Балканы, тут всё неспешно. Только венгерского вина для потягивать будет не хватать. Но может быть, завезут за ракией? 🙂

-

Праздник - каждый день! Даты, события...

Удмуртия носит неофициальный титул "Родникового края", поэтому рек - что больших, что малых - у нас в достатке. На севере нашей республики берут своё начало две столь крупные реки как Кама и Вятка. До истока второй правда не добраться без хороших болотоходных навыков, зато к истоку Камы я езжу с периодичностью раз в несколько лет. И пусть последние 20 км долгого пути приходится преодолевать по грунтовке - мне нравится это делать 🙂. Вот так скромно она начинается... VID_20230719_165011.mp4 А вот такой красавицей становится, вволю набегавшись по Пермскому краю и вернувшись назад в Удмуртию у Сарапула. Прекрасна наша Кама в час рассвета! И гуси знают то, и детвора. Об этом даже книжка вышла где-то, И называется она: "Кама с утра". 🤣🤣🤣 Река же Иж, давшая имя Ижевскому заводу, а потом и городу Ижевску, и выглядит, и начинается скромнее. Даже истоки её не всегда легко найти. Да-да, именно истоки. Началом реки Иж считается слияние двух примерно равновеликих ручьёв - Большого и Малого Ижа. ______ИЖ_VID_20220814_190558.mp4 С истоком второго - всё в порядке, это особо обозначенный на местности родник. А вот ручей, считающийся началом Большого Ижа, в жаркое лето и не найти - пересыхает напрочь. Где-то за 14 километров до центра города Иж разливается в большой пруд... Ниже плотины которого снова становится "нормальной" рекой. Правда, не замерзающей в черте города даже зимой. Что же касается рек из поездок - то в турах с ТТВ мне больше всего запомнились сербские: прихотливо извивающийся в каньоне Увац... Дрина с домиком на скале посреди русла И маленькая, но гордая бурная Врело, приток всё той же Дрины. Самая короткая река Сербии, или "годовая река", как её ещё прозывают за длину. Ровно 365 метров, как дней в году. Пробежав которые, она низвергается в Дрину живописным водопадом. А из самостоятельных поездок пока самое яркое впечатление произвёл Оредеж в Ленинградской области. Его красные берега - выходы девонских песчаников возрастом в сотни миллионов лет - это то, что определённо стоит увидеть. Хотя конечно и впадение реки Псковы в реку Великую во Пскове мало кого оставит равнодушным. Даже кота 🙂.

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

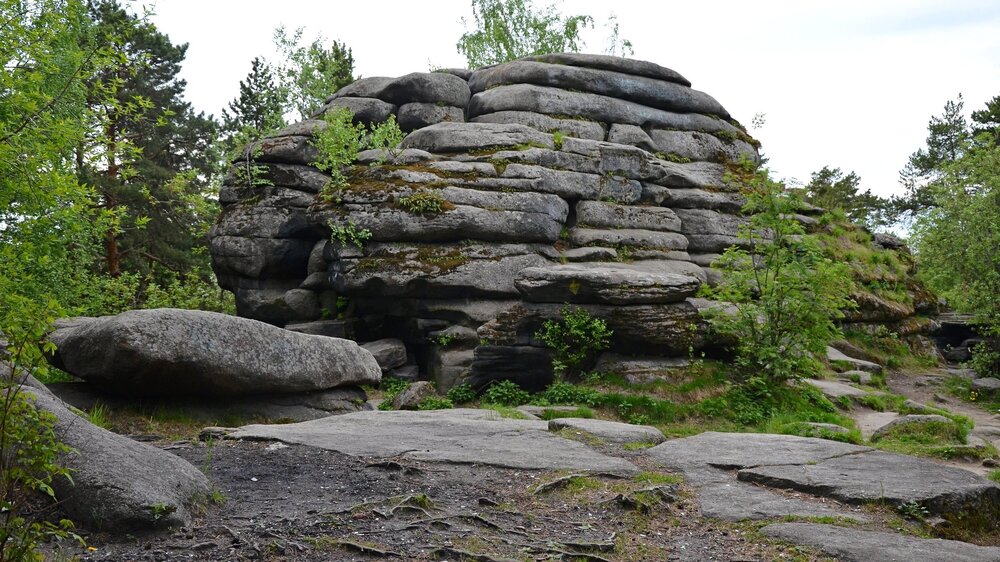

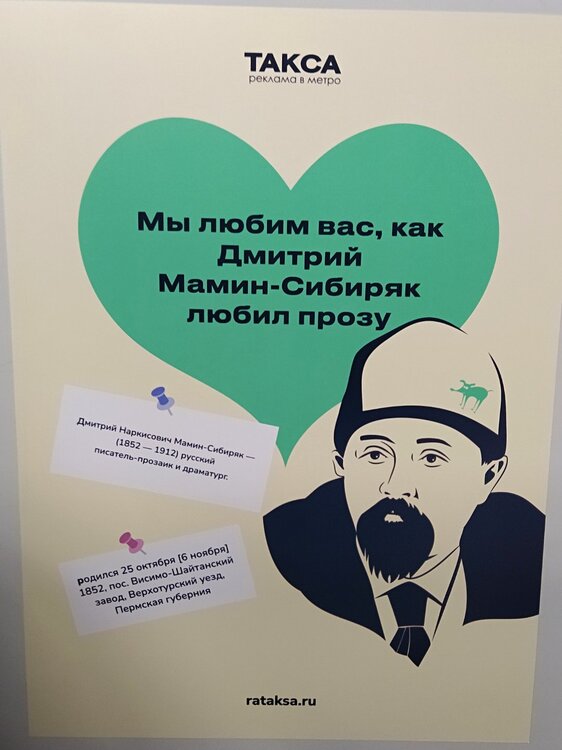

Тогда наверное можно (причем без труда) пополнить этот список и ещё одним метрополитеном - екатеринбургским? 😉 Благо он маленький, компактный. До сих пор в нём ровно одна линия из 9 станций. Остальные - в отдалённых планах (по финансовым мотивам). Да в граффити... Хотя, по слухам, недавно президент Беларуси А.Г. Лукашенко предложил екатеринбуржцам помочь со строительством второй (розовой) линии - которая должна связать столь живописные туристические места, как громадный ВИЗ-овский пруд и Шарташские "Каменные палатки". Ну а пока единственная существующая линия соединяет промышленный север города, через набережную Исети, центральную Площадь 1905 года и вокзал - с южной окраиной, где от станции "Ботаническая" стартует местный автобус-аэроэкспресс №66 в аэропорт Кольцово. Строилась эта линия в не лучшее для страны время (конец 1980-х - начало "нулевых"), поэтому станции в основном выглядят скромно. Исключение составляет упомянутая, последняя по времени строительства, "Ботаническая". Дизайн которой определённо порадовал бы самого Винни-Пуха 🙂. А на "Геологической" один из выходов и вовсе ведёт в торговый центр "Гринвич", который по этому поводу можно (с некоторой натяжкой) назвать "метродворцом". Реклама в поездах тамошнего метро тоже последнее время радует - как минимум, своей познавательностью 🙂. Так что Екатеринбург тоже зовёт к себе на метротеатральный тур 😉. Тем более театров здесь немало - от классических оперы и драмы до авторского Театра Николая Коляды. Мне в своё время там понравилось 🙂. За Мангазею - отдельное спасибо! Город-призрак, один из первых русских заполярных городов, центр пушной торговли, "златокипящая Мангазея" (как её звали современники) не просуществовала и ста лет. И осталась в хрониках этаким "русским Эльдорадо". Каждый взгляд на которое - это как будто прикосновение к чему-то таинственному и сокровенному... Скажу как химик - это полностью объясняет все "температурные тайны" вагонных водогреек. При отсутствии регулярной промывки водонагревательные устройства способны покрыться изнутри слоем накипи в несколько пальцев толщиной. Обладающей столь выдающимися теплоизолирующими свойствами - что до её удаления довести воду до кипения будет просто невозможно. С личными розетками ситуация сейчас довольно неплоха. Индивидуальные розетки есть даже в плацкартных вагонах, в моих последних поездках по ж/д в оных они наличествовали все три раза из трёх 🙂. 2 под столиком для нижнеполочников, и по розетке в голове каждой из верхних полок. Выдаваемой мощности (на ходу вагона) там должно хватать тоже, по крайней мере гаджеты и пауэрбанки заряжаются от этих розеток очень резво. Думаю, и мини-чайник столь же резво закипит 😉.

-

Праздник - каждый день! Даты, события...

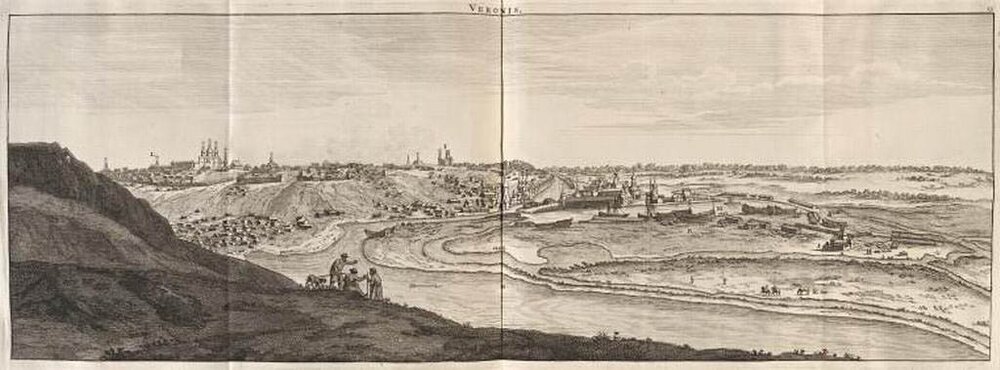

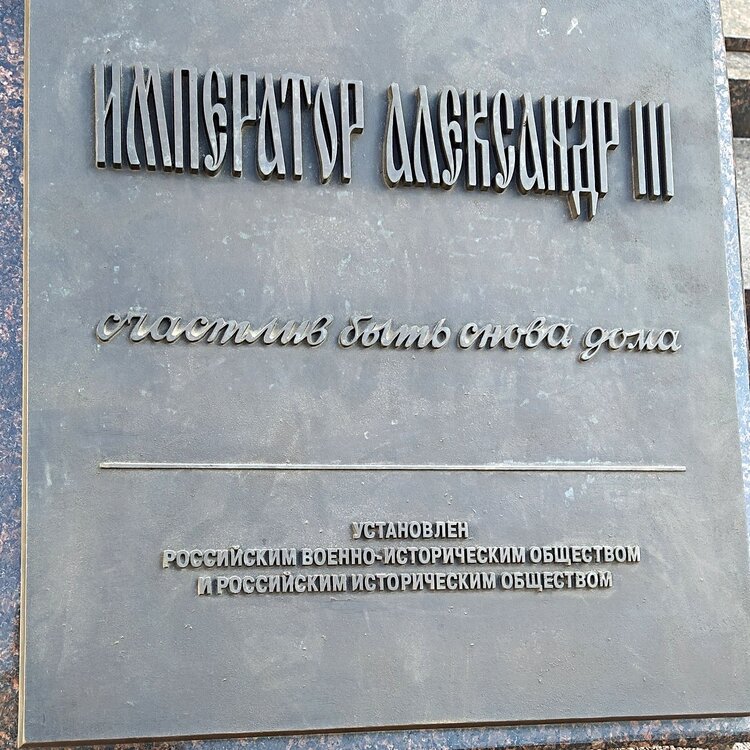

Кто о чём, а я опять о днях рождения 😇. Сегодня исполнилось бы 99 лет известному актёру Георгию Юматову. Юматов.mp4 Его актёрская фильмография насчитывает 8 десятков работ. Но запомнился он прежде всего по роли Алексея Трофимова - сперва красноармейца, а затем и генерала - в легендарном фильме "Офицеры". Сам ветеран Великой Отечественной войны, Юматов был более чем искренен, произнося знаменитое: "Есть такая профессия - Родину защищать!" И так получилось, что именно в образе генерала Трофимова Юматов и увековечен в памятнике, вернее даже в двух. Первый - установлен на Фрунзенской набережной в Москве, у здания Министерства обороны России. А его точная копия находится в Екатеринбурге, у здания суворовского училища. * * * А вчера, 10 марта, был 180-летний юбилей предпоследнего русского императора - Александра III. Не знаю как сейчас, но в моё время в учебниках он "удостаивался" лишь нескольких строк. Разумеется, большевики / коммунисты не могли сказать ничего хорошего о человеке, отправившем на виселицу (не просто так, а за подготовку теракта против монарха!) старшего брата В.И Ленина Александра Ульянова. Что снабдило впоследствии народный фольклор анекдотом о джигитах, пьющих за Ленина: "Как он отомстил за старшего брата! Всей стране! Как настоящий мужчина, вах!". Но и ничего особо плохого сказать в общем тоже было нельзя. Войн не вёл, хотя и заключил военное соглашение с Францией, заложившее основу будущей Антанты. Мост Александра III в Париже - память именно об этом событии. А что не особо рьяно пёкся о народе, запрещая, к примеру, кухаркиным детям идти в гимназии - так и партия Ленина, сила народная (tm) по части реального потакания народным чаяниям частенько оставляла желать лучшего. В общем, ограничились игнором - как будто и не правил 13 лет Россией такой император. Даже памятник работы Паоло Трубецкого не разбили, а лишь убрали со Знаменской площади, и после долгих мытарств он обосновался во дворе Мраморного дворца на берегу Невы. Уже в наше время ещё один памятник, вроде бы отлитый по альтернативному эскизу того же Трубецкого, появился во дворике Гатчинского дворца, где больше всего любил жить император. В начале 1890-х годов по России появилось немало и других памятников Александру III, в основном в ознаменование чудесного спасения при железнодорожной катастрофе в Борках. При большевиках все они пошли в переплавку, но недавно один из таких памятников был восстановлен в уральской Кушве. В последние годы ставятся и другие памятники императору - и в Сибири, и в крымской Ливадии, но самолично я их пока не видел. Но кажется, осталась ещё одна картинка - 1703 года 🙂. В описании от её автора, голландского путешественника де Брюйна, указывается, что стены крепости к тому времени совсем пришли в негодность... С днём рождения, Воронеж! Думаю, не открою Америки, если скажу, что город этот многим из нас близок с самого детства благодаря тому самому мультику 😉. Если вы котёнок - м_ф 'Котёнок с улицы Ли [720] [audiovk.com].mp4 Что ж, тем сильнее хочется его при удобном случае посетить 😉. На улице Лизюкова-то я там даже ночевал, а вот кроме неё и не видал почти ничего.

-

Праздник - каждый день! Даты, события...

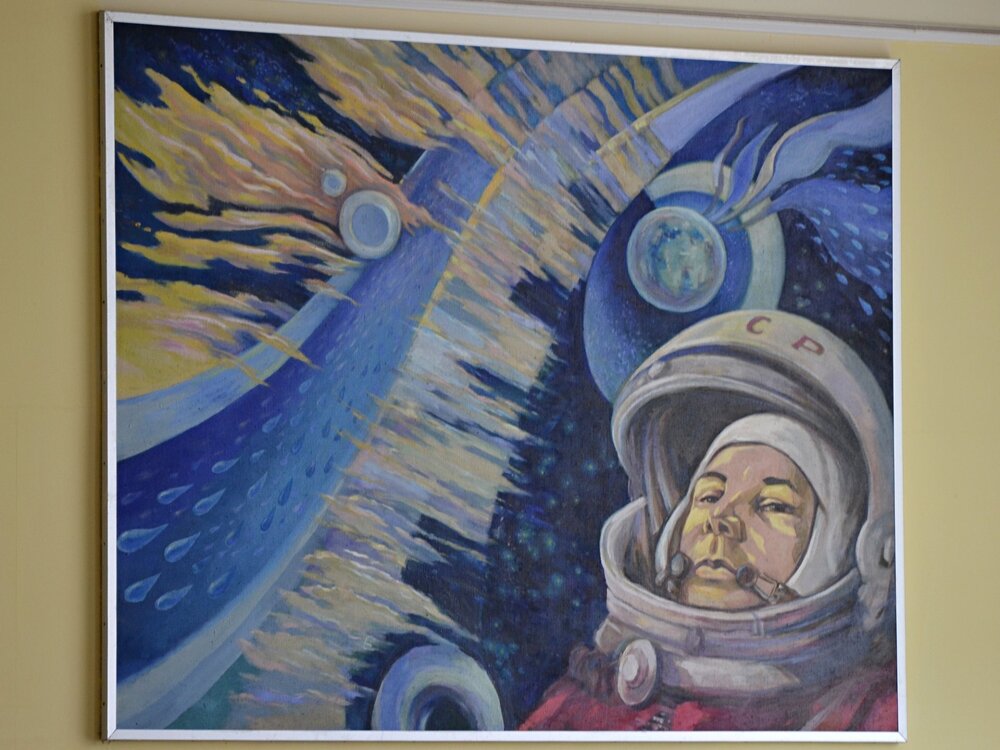

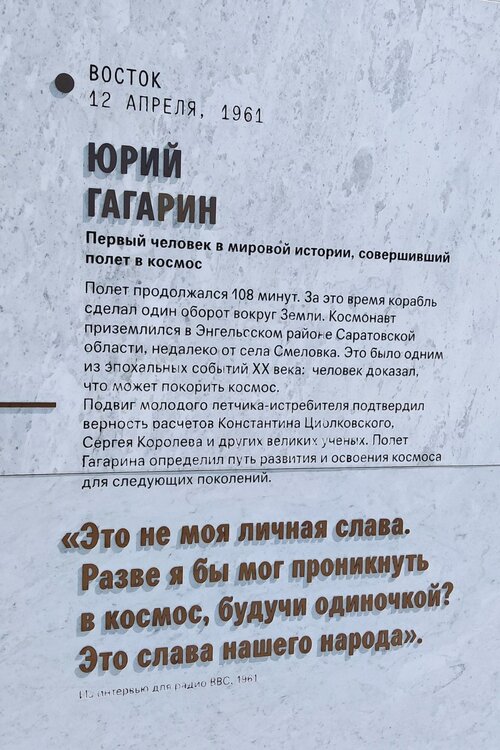

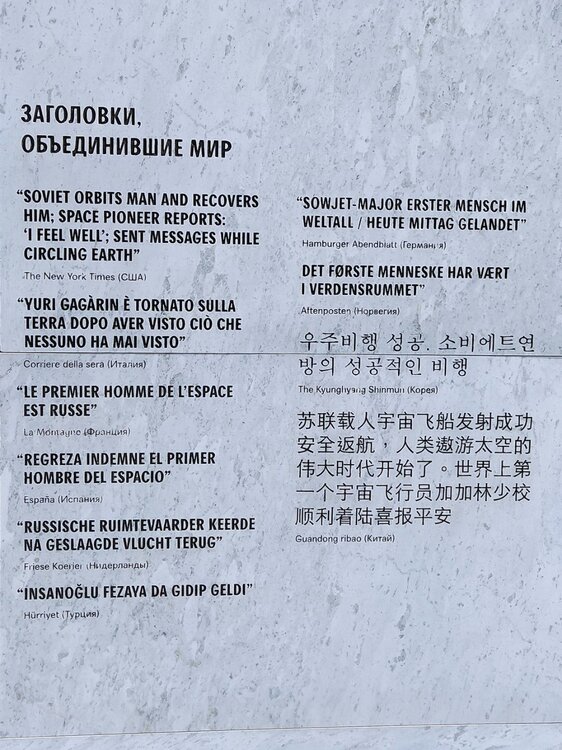

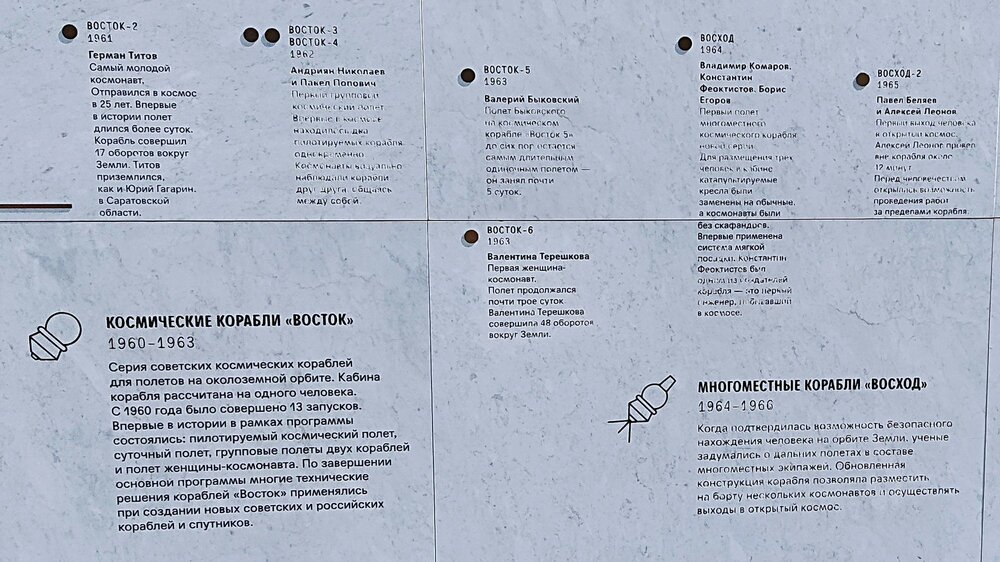

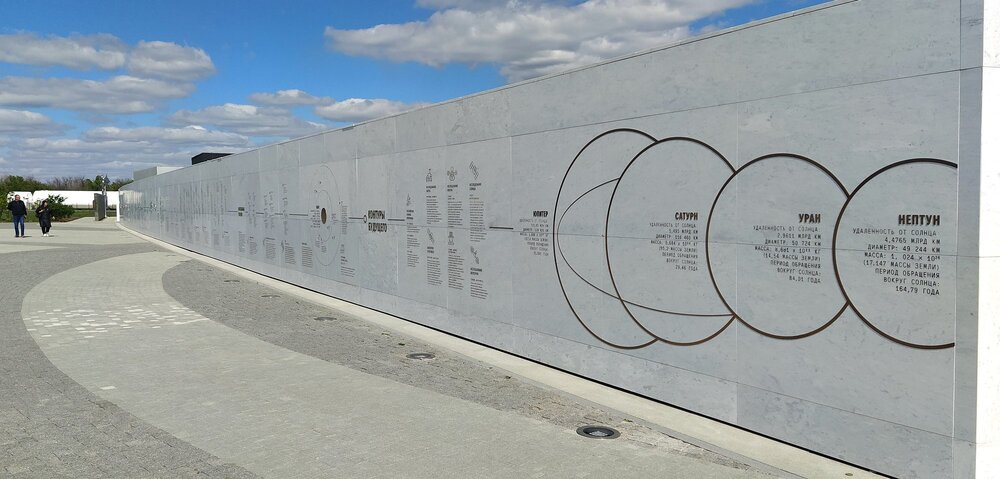

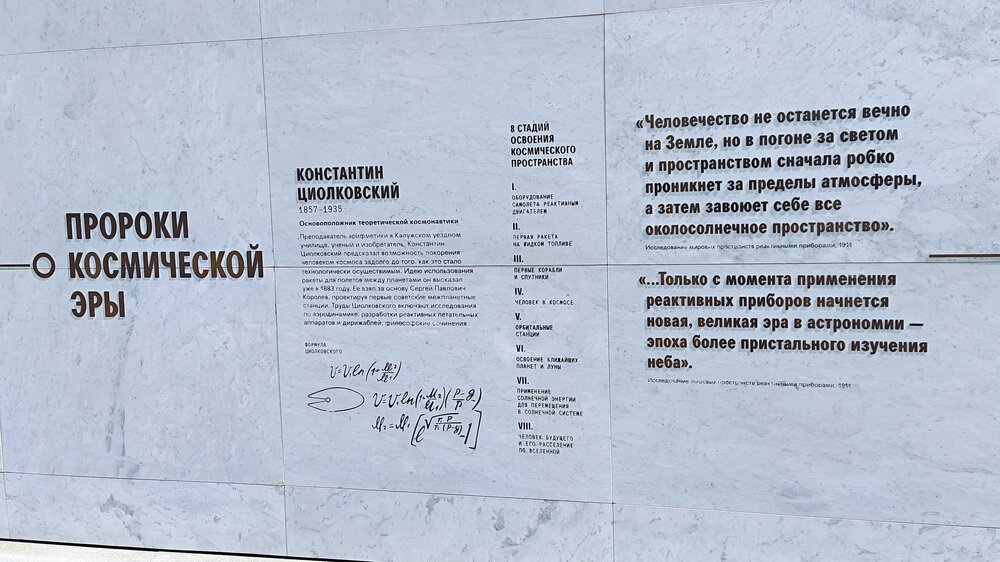

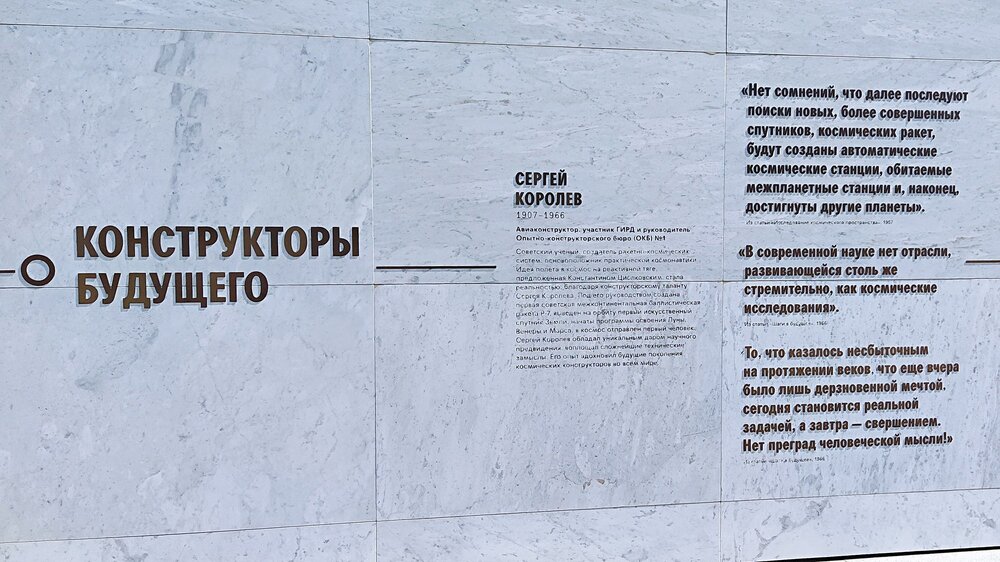

Спасибо за напоминание, Таня. Пройдут века, забудутся имена казавшихся всесильными правителей - а имя Гагарина, как и других первопроходцев космоса, я уверен, будут помнить. Хотя не обходилось, конечно, и без альтернативно одарённых личностей (типа плотогона всея Руси Ю. Лозы), вопрошавших "А что такого Гагарин сделал? Он практически пассажиром слетал". Что ж, таким чудакам (на другую букву русского алфавита) прекрасно ответил другой космонавт, Валентин Лебедев: - Вы видели 10-этажный дом? Ну вот представьте, что все это горючее. А наверху сидишь ты в маленьком шарике. Внизу поджигают со словами: Юра, ты обязательно вернёшься, мы всё посчитали! В Оренбурге память о Гагарине, понятно, чтится особо - там он закончил лётное училище, стал лётчиком-истребителем, из которых и шёл набор в первый отряд космонавтов. А я сейчас вспоминаю, как уже почти 8 лет назад, возвращался на брестском поезде из очередного тура. И поезд тот сделал остановку на добрые полчаса в родном городе Юрия Алексеевича. Естественно, остаться в вагоне было никак невозможно (благо лето и одеваться не надо 🤣). Бегом к вокзалу. На перроне - гагаринский бюст. А в самом здании - картины, посвящённые первому космонавту И небольшой мемориальный музей. Как нибудь надо будет побывать в Гагарине-Гжатске подольше, благо и "Ласточка" Москва-Смоленск сейчас делает там остановку, доехать не проблема. Посмотреть посвящённый Гагарину музейный комплекс. Говорят, он того стоит. Другое очень "гагаринское" место России - Саратовская область. Здесь в аэроклубе он впервые, ещё до Оренбурга, поднялся в небо зелёным курсантом. И волей судьбы на эту же землю он вернулся из космоса. Так что в самом Саратове он, естественно, увековечен в бронзе на Набережной космонавтов... На другом берегу Волги в Энгельсе, куда Гагарина привезли вертолетом с места посадки, он отдыхает после полёта на скамейке вместе с Королёвым... Ну а южнее Энгельса, на том самом Гагаринском поле, где в 10.55 по московскому времени 12 апреля 1961 года завершился первый в истории человечества космический полёт, теперь находится Парк покорителей космоса. Я упоминал о нём несколько дней назад, теперь немного больше фото. Стела на месте приземления Гагарина. Основатели отечественной практической космонавтики - К.Э. Циолковский и С.П. Королёв О Гагарине и его последователях - первых космонавтах Автобус, на котором Ю.А. Гагарин и Г.С. Титов ехали на стартовую площадку. Уникальная тропа "108 минут". На плитах дорожки выбита стенограмма переговоров Земли (позывной "Заря") с Гагариным (позывной "Кедр") от первой до последней минуты полета VID_20240504_110538.mp4 До Парка покорителей космоса сейчас ходят автобусы из Саратова, так что будет возможность - загляните!

-

С праздником 8 Марта!!!

Дорогие и уважаемые участницы форума, с главным праздником весны вас! Есть предание, что на самом деле в раю, кроме Дерева познания добра и зла, было и ещё одно - Дерево познания мира. И любопытная Ева и с него тоже много чего успела надегустировать - сыр, вино, конфеты "Моцарт", хачапури... И ей понравилось! Поэтому и после изгнания людей из рая многие представительницы прекрасного пола обожают путешествовать, познавая мир и пытаясь вернуть те райские чувства. И, как положено им от природы, много и красочно рассказывают об этом. И у них отлично получается. Ведь на то была воля самого Всевышнего! И ещё Всевышний даровал женщинам возможность творить чудеса. Одно из них на виду прямо сейчас: в эти праздничные дни заснеженная зимняя Россия вдруг превращается в цветущую Голландию 🙂. И да сохранится у вас эта способность к самым разным чудесам вовеки! Мира, радости, весны и добра!

-

Сказке быть! Ждём новый 2025 год! 🎄

Нет, определённо рано эту тему закрывать 🙂. Вроде и ёлки уже убрали (хоть и не все и не везде), и весна на пороге - а то одна, то другая соцсеть подкинет новогоднюю красоту. А красота ж, она не признаёт ни запретов, ни календарей! Вот такое чудесное видео из Красноярска опубликовали намедни в одном из телеграм-каналов "железнодорожной" направленности 😉. Красноярск новогодний.mp4 Кока-коловский "праздник к нам приходит" прямо-таки скромно отдыхает 🤣. А туристическая станция-музей Шувакиш, что под Екатеринбургом, по сведениям с мест, и в начале марта всё ещё выглядит так 😇. Так что если кто ёлку ещё не убрал - может и не трогать её вовсе? Кто мы такие, чтобы перечить усилиям РЖД в плане поддержания сказочного настроения? Да за это настроение нашим железнодорожникам можно простить все на свете титаны, холодные как сердце Снежной Королевы 🤣.

-

Праздник - каждый день! Даты, события...

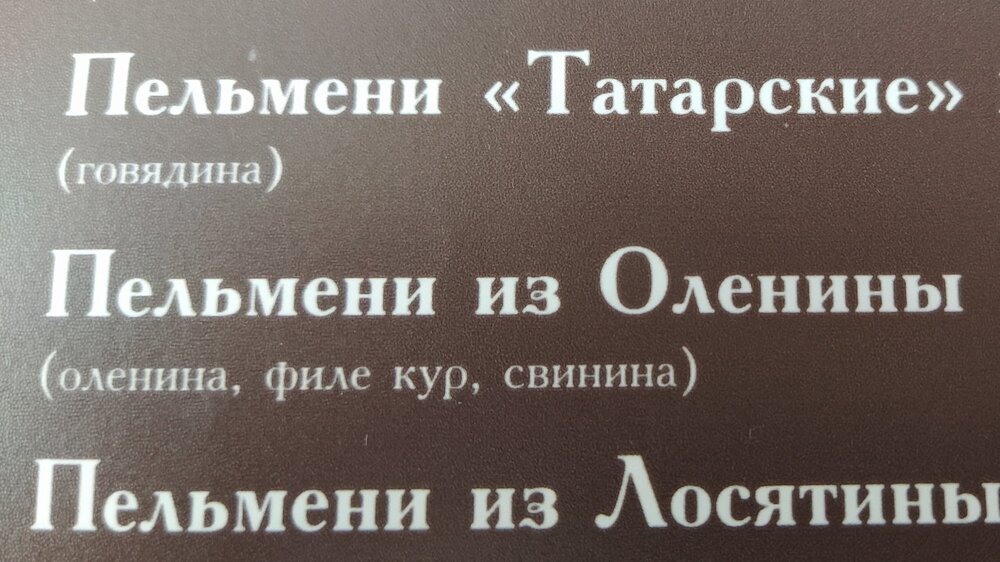

Сегодня тоже есть несколько замечательных дней рождения. В 1815 году в этот день родился Пётр Павлович Ершов, автор знаменитой сказки "Конёк-Горбунок". Как и положено культовой вещи, она быстро обросла немалым числом конспирологических теорий - в основном утверждающих, что у сказки был другой автор, чуть ли не сам Пушкин. Который Ершову её не то подарил, не то проиграл в карты. Иначе почему-де, написав в неполные 20 лет такой шедевр, позднее Ершов не создал ничего подобного? Но ведь талантами земля русская определённо никогда не была скудна, а под петербургским солнцем, в кругу подобных себе, такие таланты вырастали особенно быстро. Просто в отличие от Пушкина, которому повезло вовремя обзавестись "деревенькой на Парнасе", став первым русским профессиональным литератором - Ершову пришлось зарабатывать на жизнь трудами более прозаическими. Учить детей в Тобольской гимназии - в том числе и великого впоследствии химика Д.И. Менделеева. Устраивать народное образование в Сибири. Одним словом, шествовать по стезе, которая редко приносит громкую прижизненную славу - но от которой, перефразируя слова Игоря Губермана, мог бы прослезиться и сам Всевышний. Сейчас в родном для Ершова Ишиме, в здании устроенной им некогда женской гимназии находится музей П.П. Ершова. Несколько месяцев назад подробный рассказ о нём был в отзыве о туре "От Исети до Енисея" уважаемой Светланы zzz.svetlaya. Ну а на второй родине поэта и педагога - в Тобольске - у него есть свой собственный сквер. Совсем рядом с белокаменным Тобольским кремлём. Где (в металле, конечно) можно посмотреть и на него самого, и на всех его героев. Тут же и собственное Петра Павловича кафе 🙂. С разнообразными и вкусными пельменями 😇. Ну и конечно надо побывать и на тобольском Завальном кладбище. Где, совсем недалеко от ссыльных декабристов, поэт и гражданин Ершов завершил свой земной путь. * * * 6 марта 1937 года - день рождения Валентины Владимировны Терешковой. В свои 26 лет она совершила трёхсуточный космический полёт, став первой женщиной, отправившейся в космос. И по сей день остается единственной из женщин, сделавшей это в одиночку. По обычаям нашей страны, после такого свершения она уже не принадлежала до конца себе самой, много занимаясь как тогда выражались, общественной деятельностью. Не все её поступки на этом поприще, в том числе в недавние годы, были бесспорны - но её исторического подвига у Валентины Владимировны не отнять никому. Свидетельство чему - сохранение памяти о ней в том числе и в странах бывшего СССР, отнюдь не питающих особого пиитета ко многим моментам нашей общей истории. Про Россию и говорить нечего. Тут и бюст на Аллее Космонавтов, что у ВДНХ в Москве И мемориальная доска в Парке покорителей космоса на месте приземления гагаринского корабля - что на левом берегу Волги, немного южнее города Энгельса. А в Челябинске, недалеко от Площади Революции, и вовсе есть детский парк имени Терешковой. С изрядно забавными скульптурами 🙂. * * * И наконец, в один и тот же день 6 марта, но с интервалом в 25 лет появились на свет два великих пересмешника ХХ века: в 1909 году - Станислав Ежи Лец, а в 1934-м - Михаил Михайлович Жванецкий. На концерте последнего мне однажды посчастливилось побывать, и скажу вам - это было нечто. Жванецкий, лучше и не скажешь [360] [audiovk.com].mp4 Ну а про великого польского писателя и сатирика лучше всего скажут его мудрые и порой пронзительные афоризмы... Безвыходным мы называем положение, выход из которого нам не нравится. Большинство имеет определённое мировоззрение, которое определено меньшинством. Всё в руках человека. Поэтому их надо чаще мыть. Глупость не освобождает от необходимости мыслить. До глубокой мысли надо подняться. Иные из тех, кто боится взглянуть в глаза будущему, не подозревают, что будущее может показать им зад. Любая вонь, борющаяся с вентилятором, склонна считать себя Дон-Кихотом. Ни на одних часах стрелки не указывают, как жить. Отнёс глупость мастеру: «Нельзя ли переделать на мудрость?». Мастер ответил: «Ещё и останется». Разрушая памятники, сохраняйте постаменты. Всегда могут пригодиться. Совесть рождается иногда из её угрызений. Что же тут странного? Люди, почитаемые как боги, со временем действительно утрачивают человеческие черты. Я хотел бы сказать миру одно слово. Поскольку не сумел этого сделать — стал писателем. Вот и я не сумел. Пишу и пишу 😇

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

Большие реки они такие. Как вольные пташки, чуть весна - сразу просятся скорее на свободу. Особенно вблизи городов, где на несколько градусов теплее. Вот так выглядели, например, в середине одного марта: Москва-река в Коломне, у своего впадения в Оку Ока у Дзержинска Волга у Городца Волга и Ока вместе у нижегородской Стрелки. Ну а Оби тем более положено не сдаваться морозу, даже сибирскому 🙂. Вот умом понимаю, что идёт Людмила на классический балет Ролана Пети, но всё равно сочетание слов "Собор Парижской Богоматери" и "Сибирь" вызывает в памяти почти одноимённый мюзикл рубежа XX и XXI веков, остроумно обыгранный КВН-щиками из знаменитой в своё время томской команды "Дети лейтенанта Шмидта". Умный юмор - то, что я люблю. Три возраста влюбленного поэта – КВН Пуш [480] [audiovk.com].mp4 Впрочем, классика есть классика, и впечатления от балета надеюсь будут превосходны. Тем более что новосибирская сцена - одно из немногих мест в России, где этот балет вообще ставится. А сам Новосибирский театр оперы и балета - отдельное произведение искусства, заслуживающее того, чтобы его увидеть при первом же удобном поводе 😉. На форуме, к слову, есть отличный рассказ о нём от Светланы zzz.svetlaya.

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

Да, мне кажется, это именно ОН! Город с названием из пяти букв, первая - П 😍 Город красивых зданий... Город мечты, город счастья! Город людей в котелках и с камерой! И Русские сезоны в Париже - это тоже про него! Поздравляю Люду с прибытием в этот поистине Великий Город! 😉 P.S. Я немного ошибся. Но город тоже великий. И на знаменитой реке 🙂.

-

За полярным кругом.

Пусть небольшое, но на мой взгляд чрезвычайно интересное и талантливо описанное. И лишний раз подтверждающее строчку из классической песни: "Если ты полюбишь Север - не разлюбишь никогда!" 😉 Кола Бельды 'Увезу тебя я в тундру' (1977) [480] [audiovk.com].mp4 Соглашусь, что по крайней мере для первого знакомства с Заполярьем лучше выбрать лето. Где к прочим достопримечательностям Севера месяца на полтора добавляется ещё одна - полярный день с его незаходящим круглые сутки солнцем. Лично мне такое хочется увидеть уже много лет. С самого первого знакомства с питерскими белыми ночами 🙂. Вы не поверите, но с недавних пор повторить Север можно как раз и в других местах. Правда, для этого придётся отправиться дальше на восток, к ненцам. Вариант первый - Ямало-Ненецкий автономный округ и его столица Салехард, бывший царский Обдорск... Главный минус этого варианта - финансовый. Поезда в те края не блещут богатством выбора и доходят только до воспетого Вайнерами "места Божия - Лабытнанги, масса градусов северной широты" на противоположном берегу Оби. Откуда надо перебираться паромом, предварительно попросив у небес подходящей погоды. Авиасообщение же на Ямал монополизировано одноимённой местной авиакомпанией и слегка "кусается" по ценам. Так что предлагаемые в те края уральскими операторами туры тоже "показывают зубы", надеюсь временно. Второй, лично мне более интересный вариант - "просто" Ненецкий автономный округ, тот что как в матрёшку "вложен" в Архангельскую область. Сюда правда поездов нет вообще. Но летающего туриста приятно удивят цены на рейсы в центр округа Нарьян-Мар, которые летают сюда не только из столиц, но и из Екатеринбурга, Архангельска и даже Кирова с Казанью. Восхитительные "марсианские" виды тундры - в подарок 🙂. Далее можно, купив экскурсию у местных операторов, отправиться в гости к кочевникам-ненцам, которые даже летом ездят на традиционных санях-нартах. И даже переночевать в чуме, если захочется. Либо можно организовать досуг самому, посетив музей города Пустозерска - первого русского заполярного города и прямого предшественника Нарьян-Мара. А потом прокатившись на кораблях или катерах на воздушной подушке по многочисленным рукавам и протокам великой северной реки Печоры. Да и северное сияние зимой здесь поймать проще - нет близкого незамерзающего моря, грозящего постоянными туманами и облаками. Кола Бельды 'Нарьян-Мар' (1977) [480] [audiovk.com].mp4 Просто шикарный выбор, абсолютно лучший способ провести несколько часов между самолётами. Сам обожаю эту церковь 🙂. Для желающих повторить выбор Татьяны - вот маршрут: на 39 автобусе от аэропорта Пулково до конечной остановки м. Московская, далее немного пешком на северо-северо-восток по улицам Типанова и Ленсовета. Обратно тем же способом 🙂. Автобус в один конец идёт около 20 минут, интервалы 5-10 минут. Ещё раз спасибо большое Вам за Ваш Кольский полуостров!

-

Праздник - каждый день! Даты, события...

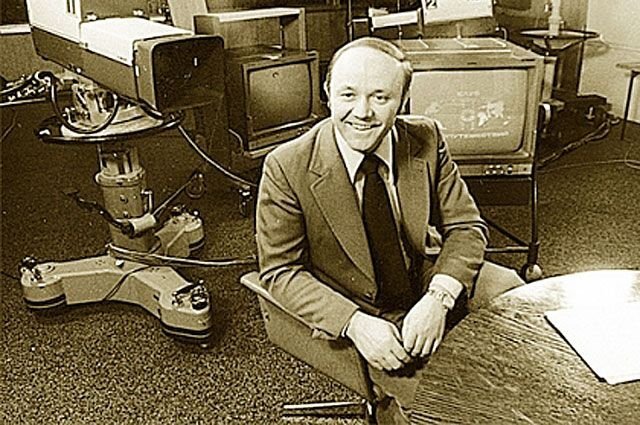

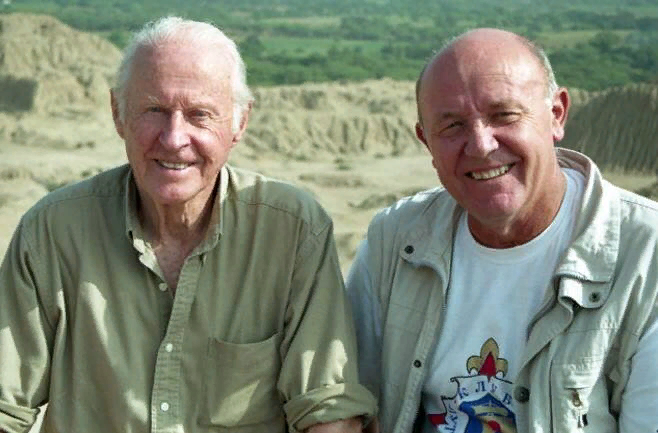

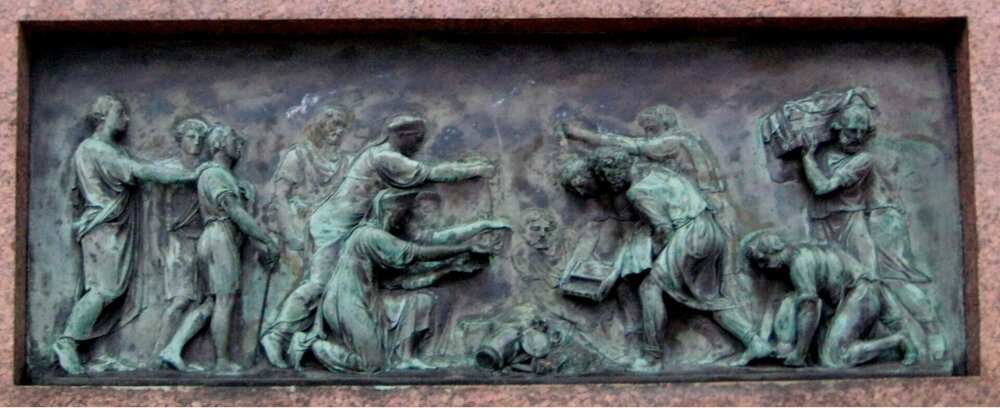

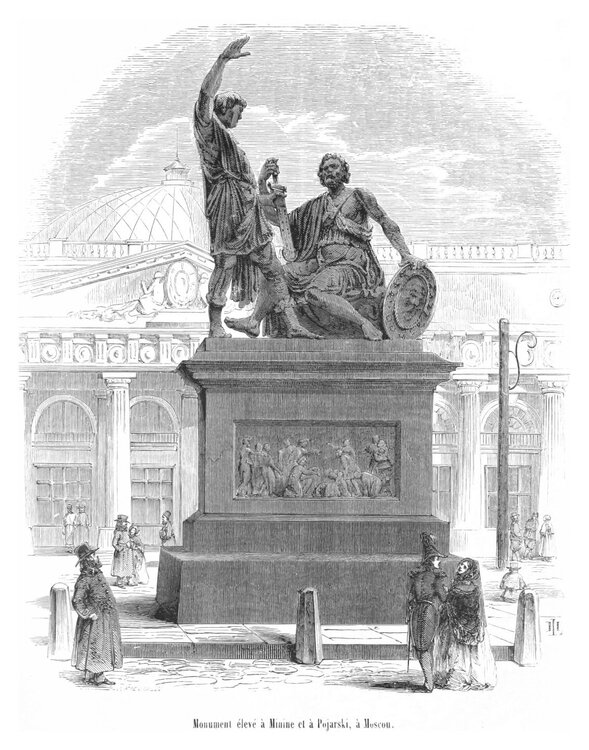

А ещё сегодня день рождения одного из величайших отечественных путешественников если не всех времён, то ХХ века точно - Юрия Александровича Сенкевича. Многим из нас он знаком как многолетний ведущий (с 1973 по 2003 годы) знаменитого телевизионного "Клуба Путешественников". Все заставки программы 'Клуб путешествен [480] [audiovk.com].mp4 Скольких из своих зрителей эта программа пустила по миру привела в славное сословие любителей туризма? Наверняка не один десяток тысяч. И из нас, здесь присутствующих, уверен, многие стали охочи до новых мест и впечатлений именно благодаря этому человеку. Да и вообще биография у него была, что называется, на зависть. Медик по образованию - он работал в Центре подготовки космонавтов. Мог и сам отправиться в космический полёт - но предпочёл стать полярником, проведя почти год в 12-й Советской Антарктической экспедиции. Что было по тем (да и нынешним) временам подвигом не меньшим, чем на несколько дней отправиться на околоземную орбиту. Его всю жизнь интересовали исследования возможностей человека, простите за каламбур, "на грани возможного". И именно Сенкевич, хоть и не покидал Землю сам, внёс огромный вклад в то, что первоначально доступные человеку по медицинским мотивам те самые "несколько дней на орбите" превратились сперва в недели, а затем в месяцы и годы. Нет имени Юрия Сенкевича и в числе первых отечественных восходителей на Эверест в 1982 году - но и здесь он внёс решающий вклад в медицинскую подготовку этого достижения. Ну а самые свои знаменитые путешествия Сенкевич совершил полвека назад, вместе с не менее легендарным норвежцем Туром Хейердалом, со временем ставшим его лучшим другом на всю жизнь. На папирусных лодках "Ра", "Ра-II" и "Тигрис" они, вместе с другими участниками экспедиций, пересекали сначала Атлантический, а затем и Индийский океаны. В неимоверно далёком уже 2012 году мне довелось побывать в музее Тура Хейердала "Кон-Тики" в Осло. И повидать там и знаменитый "Ра", и увековеченный в бронзе его экипаж. Узнаёте композицию? 😉 После смерти Юрия Сенкевича в сентябре 2003 года сразу же закрылся и его телевизионный "Клуб Путешественников". Незаменимые люди всё же есть, как ни крути... Впрочем, хочется верить, этот его клуб существует и поныне, просто в новом информационном качестве. В том числе и благодаря нам, здесь присутствующим. * * * Кроме того, 4 марта (н.ст.) 1818 года в Москве открылась одна из главных туристических достопримечательностей всея Руси - памятник Минину и Пожарскому. Облик его, думаю, общеизвестен, поэтому мне хочется привести здесь не фотографии, а несколько старых, ещё дореволюционных его изображений. Когда Красная площадь не была ещё местом регулярных парадов, и стоял памятник в её центре, у Верхних торговых рядов (нынешний ГУМ). «Памятник Минину и Пожарскому — против пассажа. Одна из фигур Минин, другая Пожарский. Против памятника — пассаж.» 🤣 Саша Чёрный. Руководство для гг. приезжающих в Москву Хотя на открытии памятника парад всё же был 🙂. Задуман памятник был ещё в начале царствования Александра I, но на воплощение идеи в жизнь ушло полтора десятилетия. Автором стал Иван Мартос, к слову, приходившийся свойственником другому великому скульптору - П. Клодту: тот был женат на племяннице второй супруги Мартоса. Сам же Мартос вместе с сыновьями изображён в центре одного из барельефов пьедестала. Уже в наше время копия московского памятника работы придворного лужковского скульптора Зураба Церетели была установлена в Нижнем Новгороде, на родине Козьмы Минина. Именно там первоначально хотели, кстати, установить и мартосовский памятник - но сам автор всё же настоял на Москве. * * * Среди прочих забавных праздников этот сегодня обратил моё особое внимание. Дело в том, что у Владимира Высоцкого есть не очень известная, но довольно сильная "Песня микрофона". К сегодняшему дню она подойдёт как нельзя лучше. Владимир Высоцкий - Песня микрофона [360] [audiovk.com].mp4 ...Сколько раз в меня шептали про луну, Кто-то весело орал про тишину, На пиле один играл - шею спиливал, А я усиливал, усиливал, усиливал!... В чем угодно меня обвините, Только против себя не пойдешь. По профессии я - усилитель. Я страдал, но усиливал ложь. Застонал я - динамики взвыли, Он сдавил мое горло рукой. Отвернули меня, умертвили, Заменили меня на другой. Тот, другой,- он все стерпит и примет. Он навинчен на шею мою. Нас всегда заменяют другими, Чтобы мы не мешали вранью...

-

С ностальгией по Ленинграду

Спасибо за добрый, душевный, трогательный в лучших смыслах всех этих слов рассказ. Читал с большим удовольствием, как настоящую исповедь. И как положено исповеди - не решался её прервать. Разве что сейчас, так сказать "на волне", дерзну чуть-чуть добавить. У меня с ним тоже какие-то особые взаимоотношения. Случайно или нет, но одна из моих первых цветных питерских фото сделана там. В последний год ХХ века. Полжизни назад... С тех пор поменялось, как говорится, примерно всё 🙂. Всё - кроме желания сюда возвращаться. Тем более и в метро это очень советуют 🙂. Возвращаться в любимые его уголки, которые почему-то у меня жмутся поближе к Неве 🙂. Прежде всего - это его великолепная, божественная решётка... Петровский Летний дворец в его неподражаемом голландском (эх) стиле... На экскурсии внутри я побывал ещё во времена оны и повторить пока не тянет. Ограничиваюсь видами снаружи и познавательным чтением 🙂. Ещё одно любимое место - памятник И.А. Крылову. Между прочим, первый во всём Петербурге памятник литератору. Изваял великого баснописца не менее великий маэстро скульптурных дел П.К. Клодт. Тот самый, чьи кони на Аничковом мосту. И будучи прирождённым анималистом - даже большее внимание, чем собственно скульптурному портрету Крылова, он уделил героям крыловских басен на постаменте... Неподражаемый Квартет... Сидит кстати бронзовый Крылов примерно там же, где любил этот делать и при жизни. Летний сад был и его любимым местом. И судя по тому, что у постамента регулярно проходят концерты и балы, место выбрано исключительно удачно 🙂. VID_20220618_155829.mp4 Из всех скульптур я почему-то больше всего люблю приходить к этой недовольной парочке. Про себя их зову (особенно вторую) "Когда за 5 минут до закрытия пришёл клиент" 🤣. И ещё очень "цепляет" душу водная граница Сада - участок Фонтанки от Прачечного моста до Пантелеймоновского. Тогда если можно парочка видов сверху собственноручных. Иногда мне очень везёт и самолёт, садящийся в Пулково, заходит на посадку прямо над центром города. Иногда везёт чуть меньше и приходится вглядываться. Ну да хороший повод потренироваться в ориентировании по любимому городу 😉. Над Питером.mp4 Говорят, что совсем скоро посмотреть на Питер с высоты в несколько сотен метров смогут и все нелетающие: обещают открыть уже не в ограниченном тестовом режиме (в котором билетов на сайте пока не достать), а во всю мощь смотровую площадку в пресловутой Лахта-Кукурузине, и даже по не слишком разорительной цене. Поживём - увидим. Ну, во-первых, быть рубщиком - это ещё со времён Достоевского, мне кажется, очень по-питерски 🤣. Быть бедным устав - Бабок решил нарубить Раскольников - сан 😆 А во-вторых, было популярно с полвека назад вот такое смешное и немного грустное стихотворение. НЕРАВНЫЙ БРАК Её не терзали сомненья. Она объявила: Итак, Жених мой и я в воскресенье Идём регистрировтьь брак. - Что? - крикнула мама, немея, - Убить меня лучше вели. Ведь он же две дачи имеет, Недавно - купил "Жигули". Отец всполошился: - Ты что же, Когда говорила: "Люблю", Не знала, что лезешь (о боже!) Сама, добровольно, в петлю? Не думала разве об этом? Не помнила разве о том, Что весь капитал-то твой, Света - Один институтский диплом? И бабушка бросила ужин: Да он же тебе не ровня! Нет хуже такого вот мужа! Послушайся, внучка, меня! Лишились покоя все дома. Не знают, чем тут и помочь... * * * Он был продавец "Гастронома", Она - генеральская дочь. Надеюсь, несмотря на столь явный мезальянс, брак Лены всё же оказался удачным 😉.

-

На Кольский полуостров, в Мурманск!

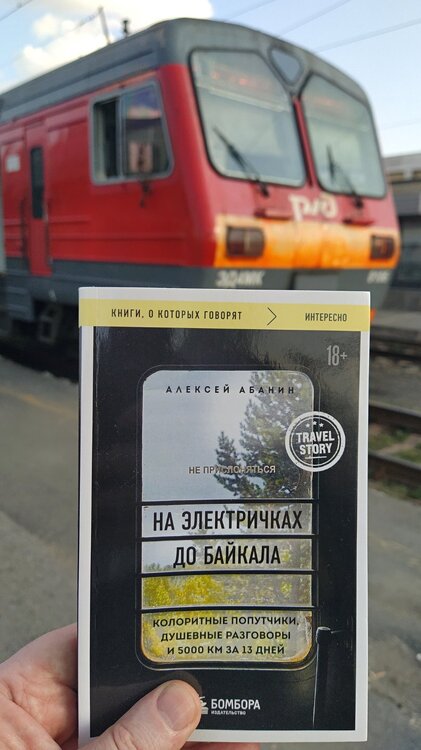

Мне кажется - это всё из-за титана. С детства же нас учили, что электронагревательные приборы способны существенно улучшать погоду в зоне своего действия 🤣. НПТ 1.mp4 А я думаю, взаимосвязь между 80 и 120 градусами в российских реалиях объясняется ещё проще и естественнее 😉. Берётся в дорогу из Арктики бутылочка - и никаких чудес. Всё по законам если не физики, то химии точно 🤣.А если ещё и шампанским разжиться - то вот он, коктейль Северное сияние. И гоняться за ним не надо, само придёт 😇. Кстати, увидел тут на одном маркетплейсе тематическую кружечку-хамелеон. Весьма вдохновляюще, надо сказать, выглядит 🙂. Ну вот и сделан самый главный шаг к преодолению страха высоты. Поздравляю! В самолётах-то пол, благодарение небесам, прозрачным не бывает - и ощущения опоры под ногами и уверенности, вы не поверите, больше 😉. Очень актуальное в свете последних политических тенденций предположение! (Для людей далёких от науки: титан - это не только вагонный самовар. Титаном называется ценный и довольно редкий металл, широко востребованный в современной технике. Отличается прочностью и сопротивляемостью нагреву). И тут меня осенило: это же было гадание по титану на следующую поездку. Знаете, где вода кипит примерно при 80 градусах Цельсия? Да на вершине Эльбруса! Что это, если не знак самой судьбы, что чаёк надо бы там попить? 😉 Ещё можно почитать интересную книжечку, настоящую Библию любителя РЖД 😉 Ну ладно, на Библию толщиной не тянет наверное. Но Евангелие точно (хотя кому-то, может, и Армагеддон 😇).

-

Праздник - каждый день! Даты, события...

У меня слово Масленица первым делом ассоциируется со снятым на студии "Арменфильм" легендарным мультфильмом Роберта Саакянца (к слову, этот мультфильм отмечает в нынешнем году своё сорокалетие). Ишь ты, масленица! (1985) Советский мультфи [360] [audiovk.com].mp4 Ну а с самим праздником я познакомился на несколько лет раньше мультика, ещё перед школой. Тогда он даже назывался официально по-другому: "Проводы русской зимы" - видимо, во избежание ненужных с точки зрения тогдашнего партийного начальства аллюзий с церковным Великим постом. Но все остальные праздничные аксессуары были в наличии - и конкурсы, и высоченный столб с призами во дворе дедова дома-"сталинки" в Челябинске. Куда подвыпившие мужики с Челябинского трубопрокатного завода с переменным успехом пытались залезть, дабы добыть вожделенные дефицитные сапоги для умасления дражайшей супруги. Чучело правда вроде бы не жгли - по соображениям пожарной безопасности 🙂. Нынче Масленица тоже с полным правом может называться, как и тогда, Проводами русской зимы - ибо весьма удачно пришлась на последние февральские и первые мартовские дни. Когда даже птички своим пением подсказывают, что весна близко 😉. Ну, фитнес он тоже разный бывает 🙂 Ну а вообще, Масленичная неделя может быть хорошим поводом посетить неофициальную "блинную столицу" России - город Ялуторовск в Тюменской области. Где среди прочих масленичных гуляний каждый год в Прощённое воскресенье выпекают гигантские (вроде бы снова самые-самые в России) блины. А прямо сейчас активно идут мастер-классы и вроде бы даже школьные уроки по блинопечению. Масленичные празднества здесь традиционно проходят на Сретенской площади у главного городского собора и в соседнем Ялуторовском остроге. Который блинную тему не забывает судя по всему круглый год 🙂. Расположен Ялуторовск в 90 километрах от Тюмени, прямо на железнодорожной магистрали Екатеринбург - Тюмень - Ишим - Омск. Что делает его легко достижимым для всех желающих - как летающих, так и не очень. Главное - как следует захотеть блинов, самых разных 😉.

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

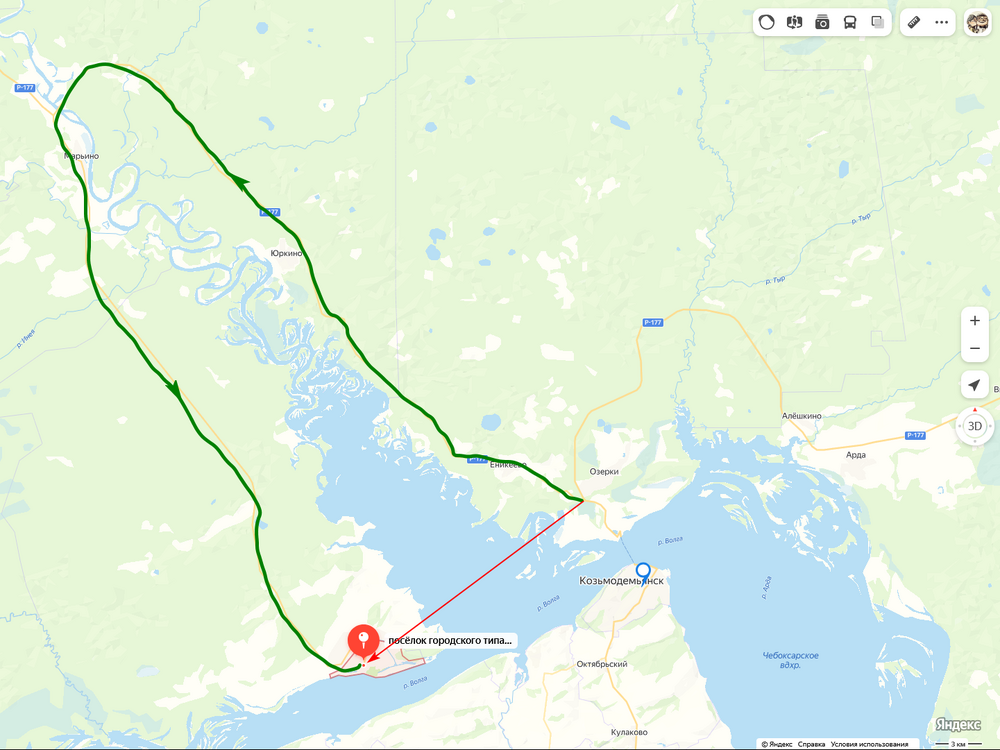

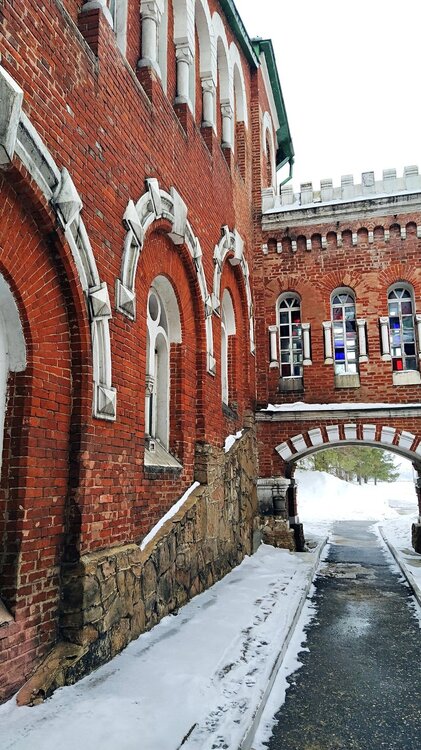

Увидел эту симпатичную мордашку в окошке, и воспоминания нахлынули. XXI век. Март. Где-то в Республике Марий-Эл. Дорога от Йошкар-Олы дальше на запад. Развилка дорог. Довольно любопытная, к слову. Не то ли самое на знаке упомянуто озеро, в котором в известной частушке девушки купались (и их надежды оправдались)? 🤣 Делаю санитарную остановку. Открываю дверь, чтобы попить кофе на вольном воздухе и тут, почти как у Пушкина, пред мной является Она 😇. Кое-как удалось упросить псо (погладив и подкормив) не набиваться в попутчики. Тем более ехать предстояло ещё прилично. Не-не, не 79 километров, как можно. 92! В таинственный Шереметевский замок. 🙂 Собственно, по прямой до него было бы раза так в три-четыре ближе. Но - через устье реки Ветлуги у её впадения в Волгу, где мостов нет и не предвидится. (В совсем близкий и Козмодемьянск, через Волгу, к слову - тоже нет моста, только паром. Так что строительство чего-то похожего на Камский мегамост у Сорочьих гор тут назрело и перезрело). А ближайший мост через Ветлугу - в 45 километрах выше по течению. В общем, "крючок" из всех моих автопутешествий тут вышел чуть ли не самый изрядный: вначале 4 десятка вёрст на север, потом аккуратненько переехать реку - и назад на юг. Но надо сказать, замок этого определённо стоил. Удивительное конечно место с не менее удивительной историей. Построен он был в довольно захолустном приволжском селе Юрино в своём имении одним из представителей многочисленного рода Шереметевых. А именно Василием Петровичем (1836 - 1893), приходившимся волей судьбы родственником двум заметным фигурам: зятем - генералу Скобелеву и племянником - Николаю Мартынову, дуэльному убийце М.Ю. Лермонтова Что ж, замок определённо вышел хорош. ХХ век крепко его потрепал, и внутри до сих пор довольно пусто (хотя при желании там можно даже остаться на ночлег). Но снаружи - снова хорош, как раньше Шереметевский кот - брат йошкар-олинского Йошкина кота 🙂 Говорят, там исполняются даже желания 😉 . Ну а ради этого не грех и лишнюю сотню километров проехать 😉.

-

Вы не поверите...

Не поверите, у моих родителей сегодня уже золотая свадьба. Полвека вместе в любви и взаимной заботе. Без всякой новомодной "свободной повесточки". Не всё и не всегда было просто - но они дети той эпохи, когда проблемы было принято разрешать - а не убегать от них в поисках готового "безоблачного счастья под ключ". Что ни говори, пример, достойный всяческого подражания и восхищения. В детстве нам кажется, что родители всегда будут молодыми, потому что иначе и быть не может. И даже когда тебе самому совсем скоро 50 - где-то внутри всё равно немного ощущается так же. Они не постарели, нет. Они просто стали ещё мудрее. И вообще, родители оказались правы в очень многом - даже (и особенно) там, где в свое время это воспринималось в штыки. Жаль, что эта правота в иных вещах осознаётся порой лишь тогда, когда кое-что уже не вернуть и не исправить. Но многое - ещё можно. Ведь сегодня золотой юбилей мы встречаем полным составом. И я не крайний в роду, и надеюсь не быть им ещё долго... ВИКТОР ТРЕТЬЯКОВ - КАРАМЕЛЬКА [480] [audiovk.com].mp4

-

На Кольский полуостров, в Мурманск!

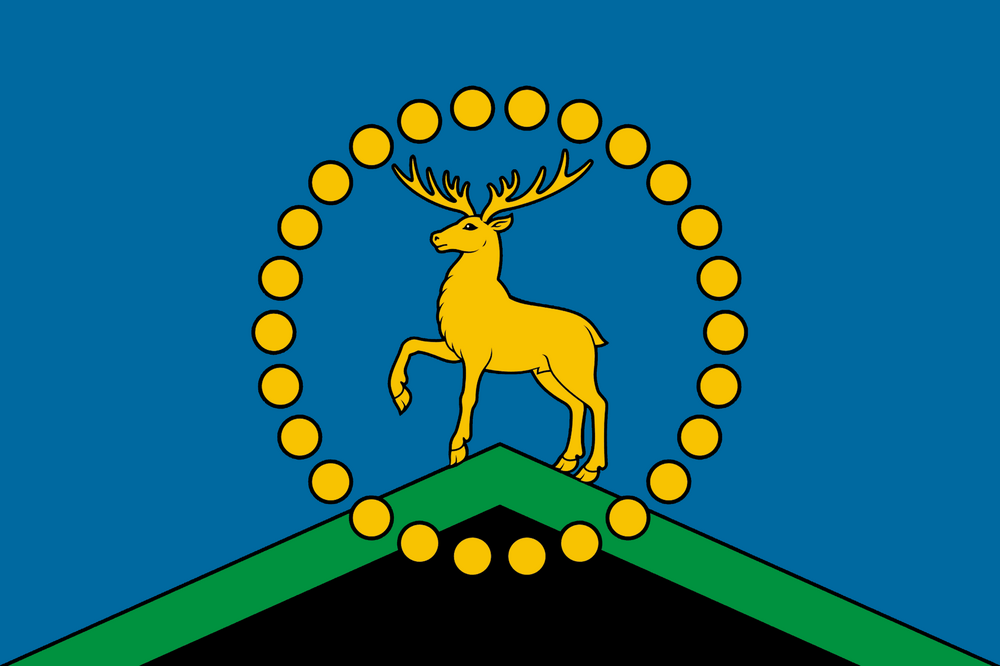

Да, там целых два варианта прикормки вижу я. Либо Русалочка... Либо - Кусалочка 🤣. Ну нет, всё не так печально. Может, я просто на других фильмах воспитан? Любил, помнится, пацаном наивный и добрый советский почти-боевик "В зоне особого внимания". Навсегда обогативший мой лексикон словосочетанием "вагон времени". Даже с конкретными размерами оного вагона 🤣. Вагон времени.mp4 Ну реально ведь, для туриста, воспитанного ТТВ, полчаса - это иногда целый новый город! 😉 Эх, были времена... Помнится, 27 поезд Москва-Брест делал на пути в долгожданную заграницу вечернюю остановку как раз в Вязьме 😉. Минут 30 как раз примерно, иногда чуть дольше. За это время успевалось: - Пересечь привокзальную площадь и закупиться в "Магните" на той стороне едой-питьём на ночь и утро (включая ожидание немалой за счёт попутчиков и не особо спешной очереди в кассу). - Нафотографироваться у привокзального паровоза-памятника, в стиле "Китайский турколхоз - каждый по 20 поз" 🤣. - Зайти в сам вокзал и прицениться к местной сувенирке. - Горестно вздохнуть, что поезд не стоит хотя бы час, потому что тогда можно было бы взять такси и сгонять хотя бы к памятникам актёру Папанову и генералу Ефремову. Ну да каждому своё, вестимо. Но как по мне, много чего можно успеть, предварительно собрав информацию. Так что виртуальный тур по Петрозаводскому вокзалу - здесь. Вот кстати зело рекомендую в плане сбора информации для всех, кто соберётся на Север 😇. Книга охватывает республики Карелия и Коми, Мурманскую, Архангельскую и Вологодскую области, а также Ненецкий автономный округ. Сразу вспоминается классический анекдот: - А шо это за остановка? - Одесса. - А почему так долго стоим? - Паровоз меняют. - А на что? - Как на что?! Паровоз на паровоз. - Нет, тогда это не Одесса... А если серьёзно, станция эта немного примечательна тем, что является ровесницей самого Мурманска. А вот Апатиты уже настоящие "Врата Мурманской земли". Столица спортивно-туристических Хибин и одновременно неофициальная "Научная столица Арктики". Вполне заслуживают отдельного визита. У этого городка такой славы нет, зато есть очень душевный флаг. Прямо как привет с Бажовского Урала. Прямо как Серебряное копытце. Только из золота 🤣. Ну и совсем чуть-чуть Голливуда 🤣. Да и вообще олени это хорошо. Наверное 😉. Кола Бельды - Песня оленевода [720] [audiovk.com].mp4 Ну а насколько Мурманск - лучше, наверное, уже скоро узнаем 😇. Прибытие поезда - уже через 10 минут... ____________Pribytie_poezda_na_vokzal_La-Sota_(bratev_Ljumer)-world20.spcs.bio.mp4

-

На Кольский полуостров, в Мурманск!

Ну и здря не вышли 😉. С противоположной-то стороны, прямо по месту остановки вагона - здание Петрозаводского вокзала, памятник архитектуры советского неоклассицизма. Для поклонников РЖД - must see 😉. А сразу за ним - площадь Гагарина, где прямо в соседних домах - турмагазины с калитками и карельскими бальзамами, ммм... 😉 Ну, за час и на Ладожском можно кой-чего успеть. Там совсем рядом речка Оккервиль, одно название которой дышит Британией, пустошами, трясинами и наследственными спорами. И опять же довольно могутный ТЦ на привокзальной площади, где можно как минимум исполнить волю Сергея Шнурова... Как максимум - и более культурных сувениров найти. Там, где "Му-Му", купил я шаурму. Помянем бедную Му-Му 🤣. Извините 😇😇😇. А утром выяснится наконец, что же течёт в реке Кола. Пепси? Кока? А может и, прости Господи, Черноголовка? В любом случае, после шаурмы полезно 🤣🤣🤣 А если серьёзно - доброго пути. И скорейшего приезда на место. Ведь независимо от предпочитаемого вида транспорта, многочасовое и тем более многодневное нахождение в трясущемся и качающемся металлическом изделии - не самое лучшее в жизни ощущение, от которого и впрямь потом хочется хорошенько отдохнуть.

.thumb.jpeg.ca62d8197b48b0d249c1400812539eeb.jpeg)

.jpg.da8ef14719c8de376c142c1bc0b88364.jpg)

_.._1900-__e1.thumb.jpg.cc8b6250963c34395d21de85a48fe051.jpg)

.thumb.jpeg.13b5d2e20e085b5e43d7d1bab1752c91.jpeg)

_svg.thumb.png.cdf33c79c2c37b2ed893db27b206a8c9.png)