Весь контент НатальяКар

-

Мини путешествия по Свердловской области

Спасибо, что читаете! И как хорошо, что есть люди, которые тебя понимают, как говорится, "на одной волне". Спасибо!🤗

-

Мини путешествия по Свердловской области

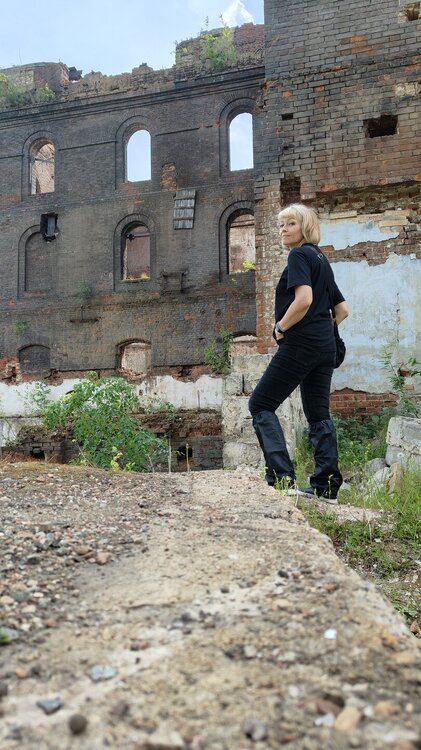

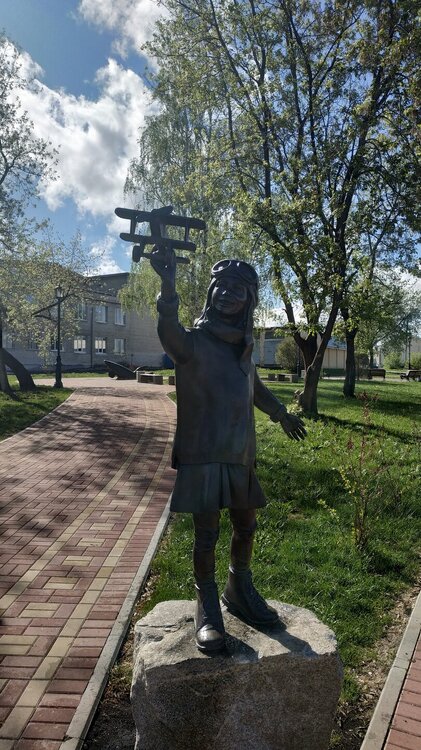

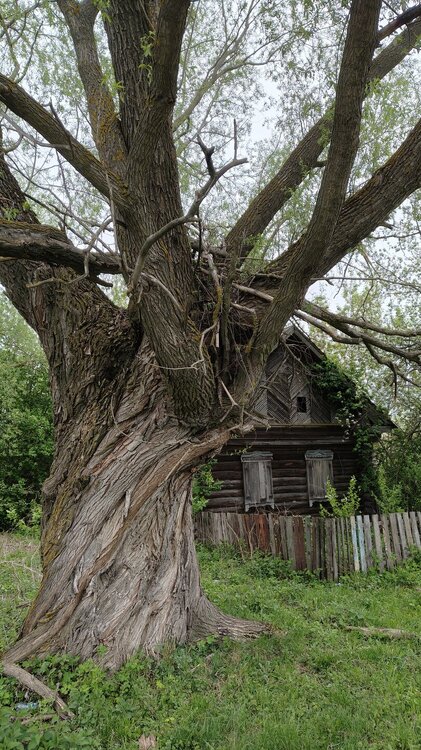

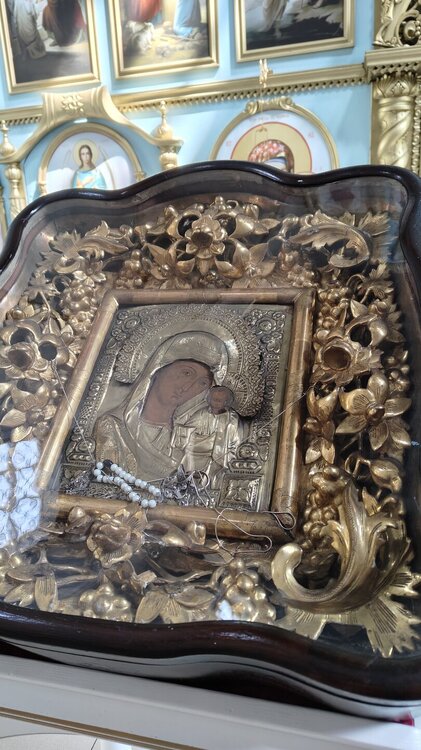

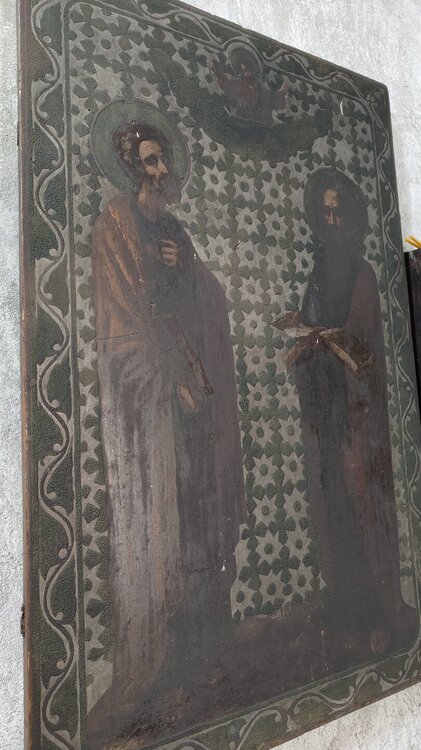

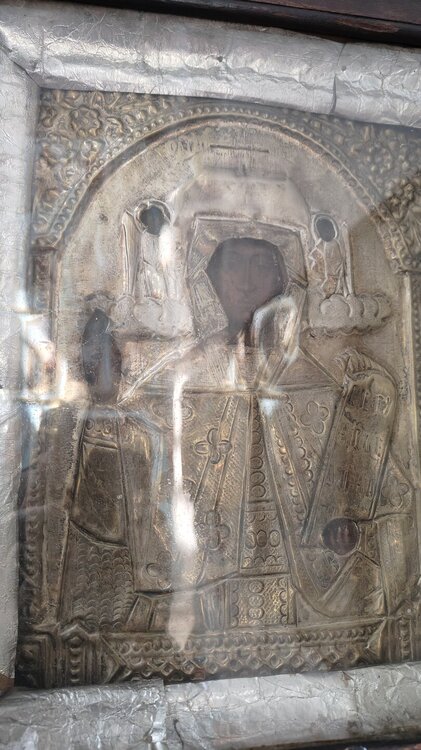

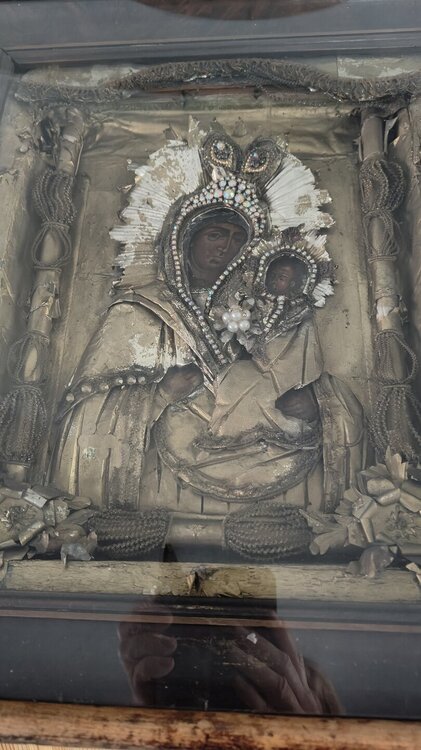

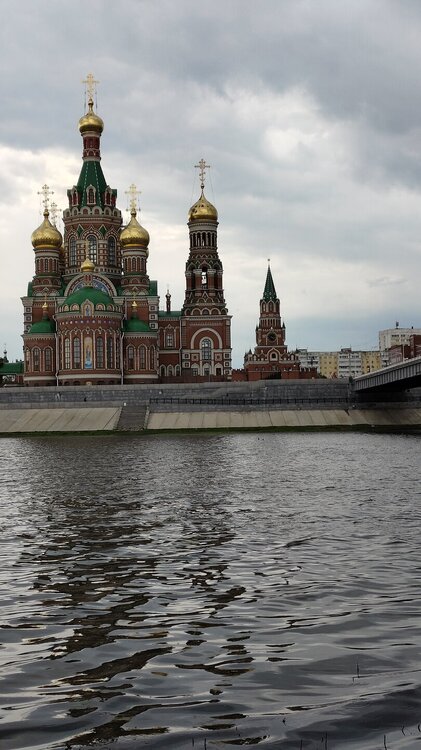

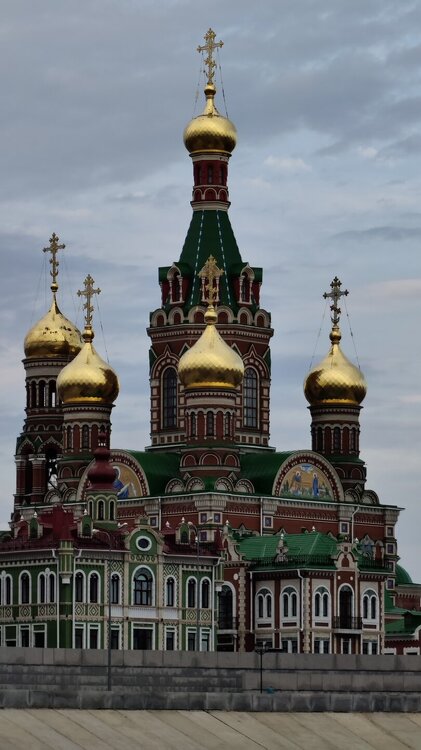

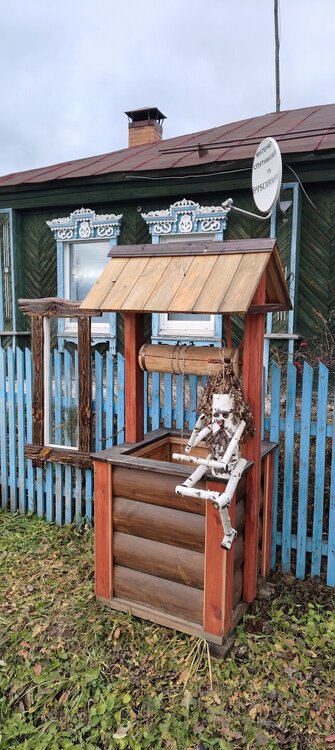

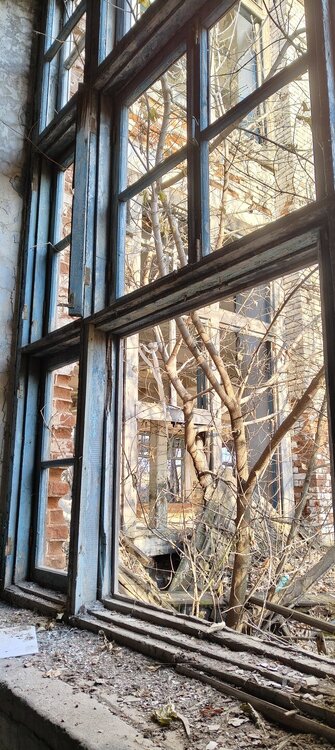

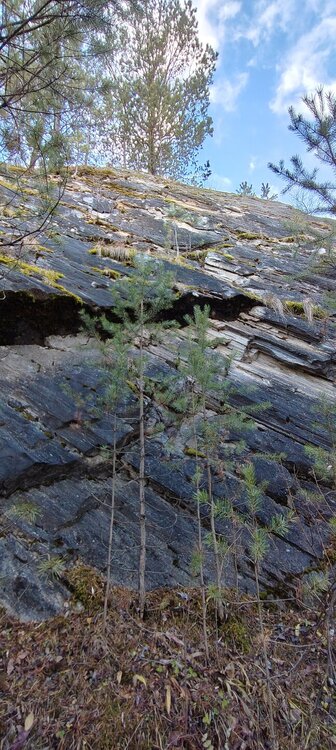

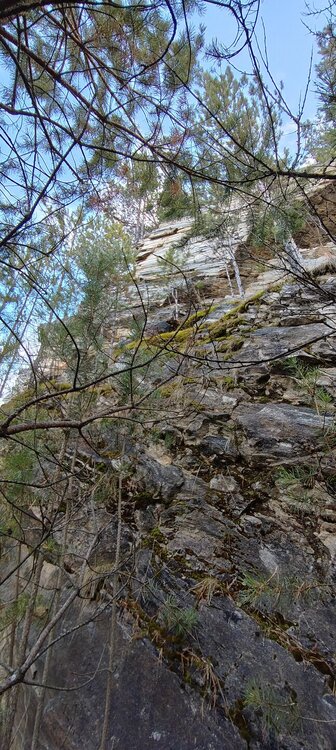

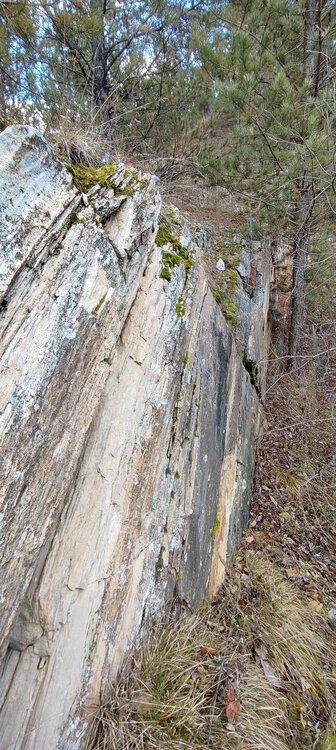

01.11.2025г. Поход выходного дня. Редко получается куда-нибудь вырваться, а если удается, то тормоза и здравый смысл зачастую остаются дома, включается режим: возьми от жизни если не всё, то максимум. Маршрут: Тюмень - Екатеринбург - села пешком: Златогорова, Камышево, Головырина, Черноусово, Гилёва, Колюткино (прошла за день 39 тысяч шагов с небольшим - 27 км) - Екатеринбург. Вышла с электрички на ст. Златогорова, дошагала до одноименного, особо не примечательного села и далее быстрым темпом в Камышево. А вот там много чего интересного. Камышевское поселение было основано в 1686 году. А в 1806 году по Указу Тобольского воеводы А.П.Гагарина слободчиком Григорием Сысоевым было основано село Камышево, которое живописно раскинулось на высоких берегах полноводной реки Исети. Мой завтрак в 4 утра, к 9 благополучно рассосался и в Камышево, первым делом я посетила пельменную с невероятно высоким рейтингом. Было вкусно! Дальше по пути был храм святого великомученика Георгия Победоносца. Первая приходская церковь Камышево во имя св. Великомученика Георгия Победоносца была деревянной, однопрестольной. Укреплена она была как настоящая крепость: обнесена была высокой деревянной стеной с 4-мя башнями, а вне ограды была окопана глубоким рвом. Интересно, что храм святого великомученика Георгия Победоносца в Камышево представлял собою крепость, где для защиты от врагов имелись даже и пушки, сохранившиеся до 1902 года вблизи церковной ограды. Каменный храм на средства прихожан начали строить в 1821 году и завершили в 1831 году. Церковь являет собой образец провинциального классицизма с барочными включениями. Расписывали храм уральские мастера из соседнего села Головырина. Возле церкви в XIX веке нашли россыпное золото, а также самородок весом 492 грамм. Золотоносная жила уходила под алтарь. Дальнейшие раскопки запрещены священнослужителями. Вблизи храма до настоящего времени сохранились полузаросшие ямы. Церковь была закрыта в 1938 году, возвращена в РПЦ в 1995 году. Храм продолжает разрушаться. В марте 2025 года в храме Георгия Победоносца обрушилась колокольня. В настоящее время в храме ведутся реставрационные работы, внутри снимать не разрешили, очень жаль, так как там сохранилась совершенно необыкновенная икона Казанской Божьей матери, исполненная по дереву, роспись видно уже на половину, но видны глаза Богородицы и вот в них я «утонула», настолько они были проникновенными… Очень старинная и очень красивая и ещё пока существующая икона. Рядом с храмом залезла в какую-то заброшку и как же много их там... Потом пошла на плотину на реке Исеть возле камышевского водохранилища, которая была построена в 1797 году. Там было очень красиво, не хотелось уходить, выглянуло солнце, вообще погода забыла, что начался ноябрь, спасибо ей за это. Долго стояла, смотрела на бурлящие перекаты воды, завораживало…. Потом была та заброшка, ради которой и была запланирована эта поездка. Историческая справка: На правом берегу реки Исеть в 1872 году была построена суконно-ткацкая фабрика А.М.Ушкова. Заводская территория представляла собой довольно плотную застройку. От фабрики остались одни развалины. Часть воды из Исети отводится в фабричную плотину. «История Камышевской фабрики валеной обуви начинается в начале ХIХ века и совсем не с валенок, а с муки. Однажды в село приехал из Екатеринбурга промышленник и делец по фамилии Первушин. И так он удачно приехал, что построил здесь мельницу со складами и дачу. Часть строений — из дерева, другие — из кирпича. Но не сложилось у него с мукомольным бизнесом. В один прекрасный день екатеринбуржец Первушин спалил свое камышевское предприятие, чтобы поиметь денег со страховой компании: они в ХIХ веке уже были и (на свою беду) охотно страховали таких лихих дельцов от пожаров. Часть строений, та что из камня, уцелела и какое-то время стояла заброшенной. Уже в 1872 году уцелевшие здания забрал себе другой приезжий предприниматель — Амос Ушков, прибывший из Арамиля. Под его руководством брошенные здания отремонтировали, а к ним построили новые. Открыли здесь суконно-ткацкую фабрику, которая стала фамильным предприятием Ушковых. Амоса сменил сын Александр, производство понемногу наращивали. В 1910 году здесь работало 87 человек, а в 1914 — уже 500. Потом была Первая мировая война, которая обернулась для страны революцией, появлением советского государства и отменой частной собственности — на заводы и фабрики уж точно. В 1918 году фабрику национализировали, а в 1920 передали в трест «Уралтекстиль». В стране рабочих и крестьян тогда шла гражданская война, с деньгами была полная неразбериха. Поэтому рабочие познавали на себе прелести натурального обмена. Так, однажды фабрика получила 100 пудов муки, 35 пар женских и детских ботинок и еще кучу всякой всячины в обмен примерно на триста аршинов сукна. По тем временам сделка очень выгодная— деньги стоили немного, а мука и обувь всегда нужны. В истории Камышевской фабрики еще не раз возникали ситуации, когда ее рабочим выдавали товар в обмен на товар. Только курс был уже не таким выгодным. В начале 20-х годов прошлого века с фабрикой произошли еще несколько значимых событий. Ей присвоили имя революционера Ивана Малышева. Большевик и бывший учитель из Верхотурья погиб за Советскую власть на Урале. А через год после этого предприятие опять закрыли — здесь производили только сукно, конечного продукта не делали, а вывозить материю стало невыгодно. Однако разбрасываться предприятиями в стране, только что пережившей гражданскую войну, было не принято — за такое можно было встать к стенке и посмотреть в черное дуло нагана. К концу 1920-х годов фабрика опять ожила: ее модернизировали, серьезно надстроили, но стала она не суконной, а пимокатной. То есть промышленным предприятием по производству валенок. Сюда везли шерсть из Казахстана, Прибалтики и Сибири, а увозили — готовые зимние обувки. Валенки, кстати, бывали разные: простые серые — для армии, крашенные (чаще всего, в черный цвет) — для граждан, маленькие — для детей. Для модников и модниц был предусмотрен вариант укороченных валенок. Для охотников — модели с резиновой подошвой. Были даже VIP-валенки для тогдашних чиновников — из белой шерсти, куда там лабутенам. Затем наступило 22 июня 1941 года, ассортимент товара поскучнел, зато объемы производства пришлось наращивать в адских условиях. Началась Великая Отечественная война. Когда Германия напала на СССР, большинство фабричных рабочих — молодые и крепкие мужики — побежали записываться на фронт. Цеха опустели. Вместе с мужчинами на нужды фронта у фабрики забрали и почти всю самоходную технику — осталась одна машина и один трактор. Но Красная Армия нуждалась в валенках. Холодной зимой 1941–1942 годов эта простая обувь была одним из немногих преимуществ красноармейцев перед прекрасно оснащенными солдатами вермахта. Немцы не рассчитывали на зимнюю войну. Их бойцы носили эффектные кожаные бутсы с подбитой гвоздями подошвой. В них они почти дошли до Москвы, в них же и познали всю радость обморожений. Кожаная обувь без меховой подкладки, но с обилием выстужающего металла аукнулась многим немецким гостям ампутированными конечностями. Быстро обеспечить большую армию кожаными зимними сапогами — задача почти нереальная. Зато простые в производстве и эффективные в сугробах валенки спасли многих советских солдат. Немцы при первой возможности меняли свои модные подкованные штиблеты на неказистую, но теплую обувку. Производить валенки в огромных количествах приходилось женщинам, старикам и подросткам. На заводе вовсю работали 13-летние пацаны, а к 15-летним уже относились как к взрослым мужикам — нагрузки соответствующие. Современным феминисткам и не снилось тогдашнее равноправие: женщины пахали, как мужики. Рабочая смена — 12 часов, дневная начиналась с шести утра, ночная — с шести вечера. Бонусом к тяжелому ручному труду — постоянная переноска тяжестей: транспорт ушел на фронт, поэтому в тылу почти все таскали на своем хребте. Кроме непосредственно пошива валенок, рабочим приходилось заниматься еще и ремонтом: с фронта привозили поврежденную обувь и ее надо было зашивать. И ладно, если она просто кровью заляпана, бывало, что ошметки ног в починяемых валенках находили. Ни о каких сверхурочных или премиях речь не шла: работали за Родину и за еду. В Камышево в те годы стоял настоящий голод — люди умирали от дистрофии. Старожилы говорят, что летом в окрестностях села трудно было найти целый лопух, вся более или менее съедобная зелень шла в пищу. Рабочим полагался скудный хлебный паек. Говорят, иногда он составлял всего 150 граммов в день. Даже в блокадном Ленинграде норма хлеба для рабочего была выше. Еще за свой адский труд камышевские труженики получали продуктовые карточки, деньги, переходящие знамена передовиков производства и облигации государственного займа, фактически опять натуральный обмен. Облигации госзайма — это бумажки, выдаваемые вместо денег: государство как бы брало в долг у граждан и обещало все вернуть. Облигации в ту пору не ценились совершенно. Если за деньги еще можно было купить себе где-то какую-то добавку к скудному пайку, то облигации не брал никто. Говорят, они так и лежали у людей годами… Старожилы в Камышево еще помнят, как с этими бумажками играли дети — хоть какой-то толк. В конце концов государство все же провело выплаты, но через много лет после войны. А в те жуткие годы старики, дети и женщины умирали на фабрике от истощения, чтобы выполнить и перевыполнить план, а солдаты на фронте были в теплой обуви. Война закончилась, наступил мир. На камышевскую фабрику вернулись мужчины, производство налаживалось. Объемы его росли. В послевоенном СССР валенки тоже были нужны. Миллионы пар суконной обуви расходились по всей стране. Вокруг предприятия росли небольшие по городским меркам дома для рабочих и их семей, школы, объекты досуга. Продолжалось так долго, вплоть до девяностых годов. Уже во времена перестройки валенки вышли из моды, а после развала СССР, когда прилавки новой страны стали ломиться от самой разной импортной обуви, дела предприятия окончательно пошли под откос. До 1995 года фабрика еще работала, хотя были перепады с поставками сырья, проблемы с реализацией, отсутствие зарплаты месяцами. Тогда вновь выручал натуральный обмен — конская тушенка, макароны, китайский ширпотреб. Была попытка в одном из цехов создать частное пимокатное предприятие — прогорело в 1997. Так и кончились камышевские валенки. В помещениях фабрики пытались открывать другие предприятия. И производство товаров личной гигиены, и пивзавод, и животноводческое хозяйство, и просто магазин. Но все эти стартапы закончились ничем. Поняв, что фабрика умерла и выплаты зарплаты не видать, рабочие начали понемногу растаскивать имущество. Активно содействовали и местные жители — тащили все, что могли унести, вплоть до кафельной плитки со стен. Говорят, что особыми успехами на поприще мародерства отличались и последние руководители предприятия. Потом разграбленную фабрику имени Малышева продали. Новый владелец при помощи тяжелой техники вывез то, что не могли унести простые работяги. Кранами выкорчевали многотонные станки через окна и крышу. Местные говорят, что некоторые из них еще могли работать, но пошли на металлолом. И вот я бродила по скелету былого производства, жутковато было там одной и хотелось каску, так как от ветра то и дело что-то да и отваливалось... Стояла, слушала прошлое... По пути из Камышево, через Головырина в Черноусово, село, где в голодные сороковые прошлого столетия были выявлены случаи людоедства, в лесу меня догнал на квадрацикле мужчина, садись, говорит, и я как та Красная шапочка согласилась, так как уже немного подустала. Потому, что лазила через заборы, тщетно бегала за местным колоритным котом в попытках его сфотографировать, брела через заросли, чтобы окончательно не умазаться в грязи, огибала улицы огородами, боясь брошенных собак. Он хотел и до Гилёва меня отвезти, но я попросила остановить возле местного храма. Село Черноусово возникло в 1695 году, когда здесь поселился казак Сенька Ус. От прозвища «Черноус» пошло и название – Черноусово. В 1709 году здесь произошла трагедия. Налетевшие башкиры сожгли дома, взяли в плен 50 мужчин и угнали 69 лошадей. Но вскоре село восстановили. В 1757 году на реке Исеть возвели плотину и построили водяную мельницу. За год мельница перемалывала более 70 тысяч пудов зерна, на ней работали 40 человек. В 1859 году на средства екатеринбургского купца Сырейщикова, у которого в Черноусово находилась мельница, была построена каменная часовня в честь святой Троицы. В 1920 году она перестроена в каменную однопрестольную Свято-Троицкую церковь. Спустя два года, 30 мая 1922-го, властями изъяты церковные ценности: серебряный потир, дискос, звездица, кадило и другое, общим весом 1,4 килограмма. С 1926 года была григорьевской ориентации. Осенью 1930 года закрыта, с 1931 по 1979 год в здании работала школа. С тех пор улица, на которой стоит церковь, называется Школьной. Церковь вновь возвращена верующим в 1998 году. Сейчас она действует (повторно освящена в 2005 году), но продолжаются работы по восстановлению после советских времен. Возле церкви встретила Батюшку, он - пошли храм покажу, полезли колокольню покажу (практически вертикальная лестница наверх), пошли в трапезную чай пить. Вот такие добрые и открытые люди живут в «глубинке», спасибо им! В Черноусово тоже была фабрика, льнопрядильная, спросила Батюшку как пройти, дословно: за поворотом разрушенное здание, там разрушенный мост через реку, на том берегу разрушенная фабрика. Разрушено. Как этого много в глубинке, и не только.... / В 1897 году на месте сгоревшей к тому времени мельницы купец Василий Жиряков построил в Черноусово льнопрядильную фабрику (а в 1889 году в соседней деревне Колюткино им была построена первая на Урале мешочная фабрика, там и сейчас сохранилось одно из зданий). Но вскоре фабрика стала убыточной, требовала модернизации. Жиряков застраховал фабрику и, как считается, устроил поджог. А получив страховку, построил новую: с каменными стенами, паровой машиной фабрики «Ятеса», с 50 станками и 2 полировочными машинами немецкого производства. В 1914 году обновленная фабрика вновь заработала, на ней работало 600 рабочих. Здания бывшей льнопрядильной Черноусовской фабрики купца Жирякова находятся около плотины пруда, на правом берегу реки Исеть. Недавно одно из зданий сгорело в пожаре. Раньше в подвале под фабрикой работала водяная турбина, которая приводилась в движение водами реки Исеть (т.е. по сути здесь была своя ГЭС). Теперь канал засыпан, но отверстия в подвал видны и сейчас. Около дамбы плотины, напротив фабрики, сохранился дом бывшего владельца фабрики - Василия Жирякова. С приходом советской власти хозяина фабрики и его семью репрессировали. Рядом с бывшим домом Жирякова – руины большого сгоревшего здания. До революции здесь была конюшня, а после здание перестроили в барак, который сгорел. Дальше из села, где много чего разрушено, ушла в село Гилёва, где на живописной речке Брусянка есть каскад из небольших водопадиков. Приятное место тишины, но скоро таковым не будет, идёт масштабное благоустройство, по типу курортной зоны, а это люди, люди, люди. Название речки Брусянка, которой водопад обязан своим происхождением, по одной версии, возникло от диалектного слова брусяна – «брусника». Или, по другой гипотезе, от слова брус (точильный камень). Может быть название связано и с фамилией первопоселенца Терентия Брусницына, который переселился в эти места в XVII веке из Костромской губернии. В XIX веке в этом селе работала мельница, для которой и создали пруд и плотину. Спуск воды сделали по скальнику. Отсюда и получился целый каскад из небольших, но красивых водопадов — Гилёвские водопады. Всего три каскада. По дамбе проходит дорога на другой берег. Над водоспуском перекинут металлический мост. На левом берегу поляна, живописный сосновый лес. В самой деревне Гилева встречаются красивые старые домики. В настоящее время в ней живут главным образом дачники. Численность постоянного населения – всего лишь около ста человек. Следующий пункт назначения и заключительный на сегодня - Колюткино, шла напрямую, через поле, лес, СНТ, если бы не тот мужчина на квадрацикле, который сократил мой путь, я бы вообще туда не успела, а так программу выполнила по максимуму. В Колюткино есть местечко с базальтовыми скалами с выходом мрамора и базальта, там полазила, погладила, поковыряла породу и заскочилана на один из двух затопленных мраморных карьеров, красиво! И уже буквально в темпе польки поскакала на станцию, вечерело, а мне ещё нужно было отмыться от брыз квадроцикла и повытаскивать из одежды и рюкзака коварных колючек репейника, я была вся усыпана им. Электричка до Екатеринбурга, хотелось ещё побродить по вечернему городу, но тут меня настиг всё-таки здравый смысл и отправил в отель отдыхать. Ведь я ещё вернусь сюда, побродить.... 02.11.2025г. Екатеринбург. После очень насыщенного по эмоциям и энергозатратам дня, у меня было буквально полдня до поезда до Тюмени и сегодня не хотелось никуда спешить, это не первый визит в город и нет необходимости обязательного просмотра основных знаковых мест. Это - "соседи", и я при желании всегда могу поехать сюда в гости, особенно, если меня позовёт очередной порыв побродить по области в поисках очередной заброшки, поискать самоцветы, полазить по горам, пройтись по живописным тропам. Главное, не потерять это желание на движение, на новое, на любознательность, на свои открытия, главное, не потерять ... Поэтому, 5 утра. Я не знаю, какой такой детский незакрытый гештальт существует у меня, но, я поехала на электричке в Верхнюю Пышму, чтобы просто вернуться в город на трамвае. Да, я взрослая и как говорится, независимая женщина, люблю ездить на трамваях. Для меня это покой, рассеиватель мыслей, смена картинки за окном, это мое "хорошо". А потом медленно брела по городу в сторону центра, чтобы посетить заранее забронированную экскурсию в оранжерею и лимонарий ботанического сада. Это мое приятное открытие этой поездки. На улице шел снег, а я погрузилась в тропики, такое наслаждение для глаз и такой невероятный аромат. Очень понравилось. И ещё одна небольшая цель была. Найти самый трогательный памятник. Зайка. По Барто. Агния Барто жила в эвакуации в Свердловске в 1941–1943 годах, недалеко от девятой гимназии — на углу улицы 8 Марта и проспекта Ленина. Оставила ему шарфик сына, холодает же... Этот взгляд. Как четко отражена суть. Мы теряем, нас теряют. Не бережем... Всем добра!

-

«Приятна мне твоя прощальная краса…»

А мы соседи! Очень переживала за эту березовую рощу, чтобы сохранили, удобно было в шаговой доступности покататься на лыжах! Хороший парк получился 🫠

-

Киргизия. Путешествие вокруг Иссык-Куля.

Спасибо большое! Рада, что есть единомышленники и ценители "альтернативного" отдыха!!!

-

Киргизия. Путешествие вокруг Иссык-Куля.

11.08.2025г. С утра наш путь лежал в живописное Семёновское ущелье, покрытое вековыми Тянь-Шаньскими елями, в Георгиевское ущелье не попали, тк дорога перекрыта, потом через курортный город Чолпон-Ата укатили на пустынный берег Иссык-куля, где было всё для получения полного релакса: солнце, песок, лениво набегающие небольшие волны голубого озера, ну и чтобы совсем похорошело - походная баня + лунная ночь - полный отрыв от реальности. И снова цикл: закат, луна, рассвет в этот день - на Иссык-Куле. Иссык-Куль – это самое большое озеро в Кыргызстане. Название озера переводится как «горячее озеро». Температура воды здесь не опускается до минусовой даже зимой, поэтому озеро никогда не замерзает. Оно находится на высоте 1608 метров над уровнем моря и занимает седьмое место в списке глубочайших озер мира. Согласно историческим сведениям, Иссык-Куль впервые был упомянут в китайских летописях II века до нашей эры под названием Же-Хай (теплое море). Изучение озера началось только в XIX веке. А в 2006 году в рамках археологических исследований под руководством вице-президента Академии наук Кыргызстана Владимира Плоских на дне Иссык-Куля была найдена древняя цивилизация, которой не менее 2,5 тысячи лет. Также в водах Иссык-Куля нашли развалины древнего армянского монастыря. По преданию именно там находятся мощи апостола Матфея, ученика Христа. Иссык-Куль простирается с запада на восток на 182 км, а с севера на юг – на 58 км. В среднем глубина составляет 278 метров, в самая большая достигает почти 700 метров. Вода в озере голубая и солоноватая. Иссык-Куль – прозрачное озеро. Зимой в нем можно увидеть рыбу, проплывающую на глубине 47 метров, а летом эта цифра составляет около 20 метров. Протяженность береговой линии составляет 688 километров. 12-14.08.25г. Круг вокруг Иссык-куля замкнулся, начали с Бишкека на нем и закончили, завершив поездку по Киргизии по красивейшему Боомскому ущелью. Интересное путешествие. Новая страна в копилке. Уникальная природа. Необычный формат поездки, который мне по душе. Да, без особых удобств и изысков, зато можно побывать там, где нет массового туриста, остановиться на ночлег там, где застал тебя закат, улыбнуться рассвету из палатки - ведь твоё окно выходит туда, куда хочешь ты... И снова транзитом Казахстан с остановкой на Балхаше. Мой фаворит фаворитов. Необычайной красоты озеро, навсегда в душе и сердце. Потом Петропавловск, прогулялись по местному Арбату, закупились казахстанским чаем, конфетами, шоколадом, кто коньяком, буквально недалеко опять граница, затем Курган, Екатеринбург и поезд на Тюмень… Вообще, люблю дорогу, это проводник к новому и в тоже время - путь домой, самые длинные рассветы и закаты, игра в прятки с луной, постоянно новое за окном и радостное ожидание чего-то хорошего...

-

Киргизия. Путешествие вокруг Иссык-Куля.

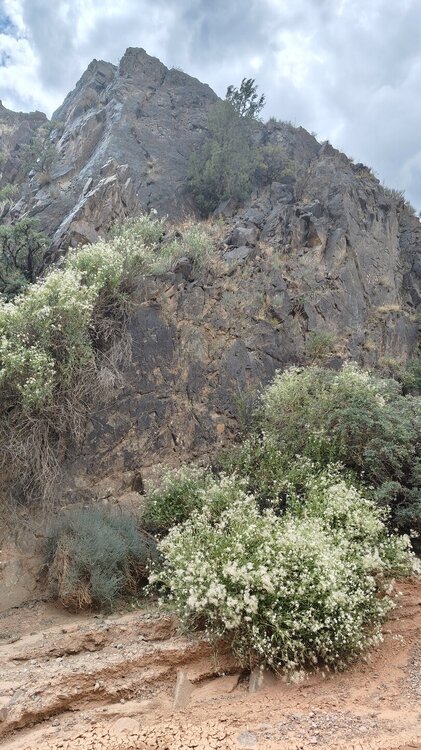

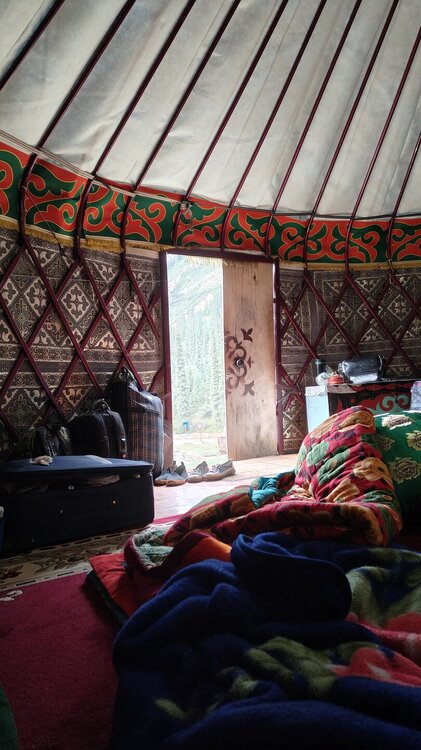

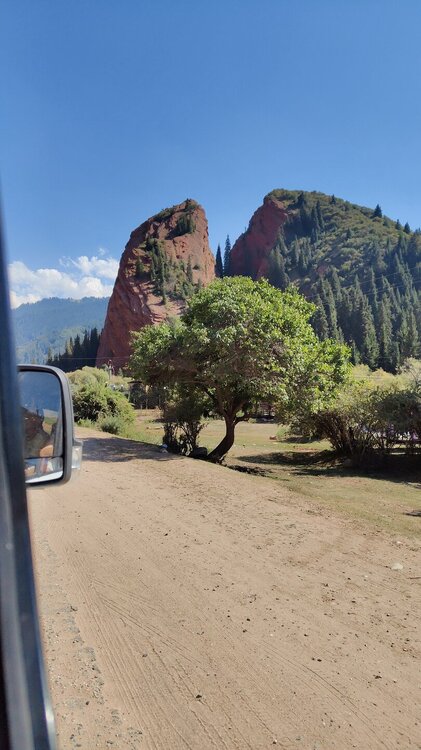

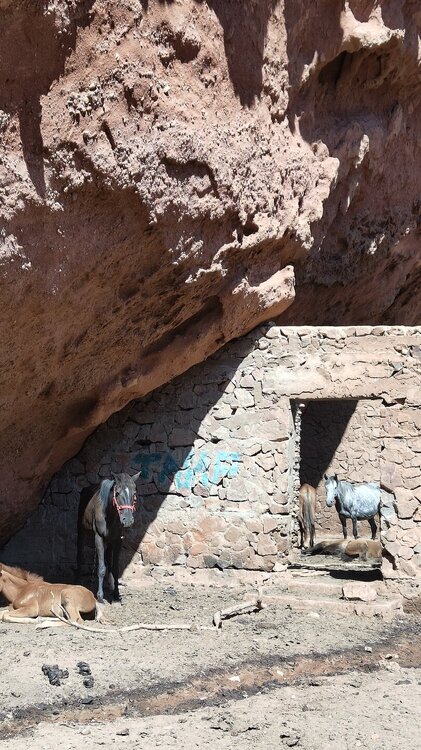

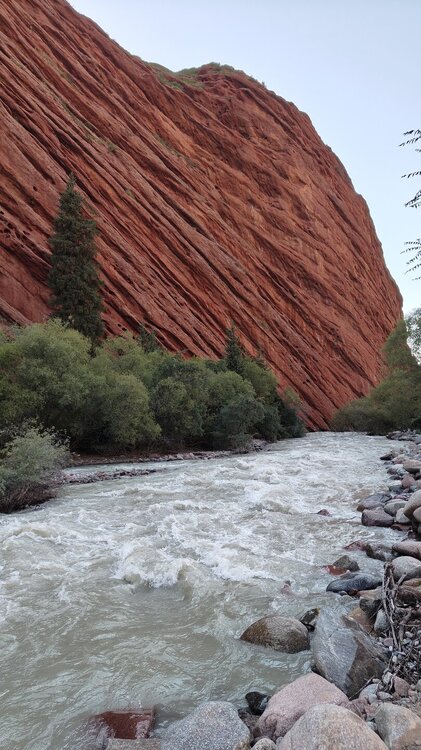

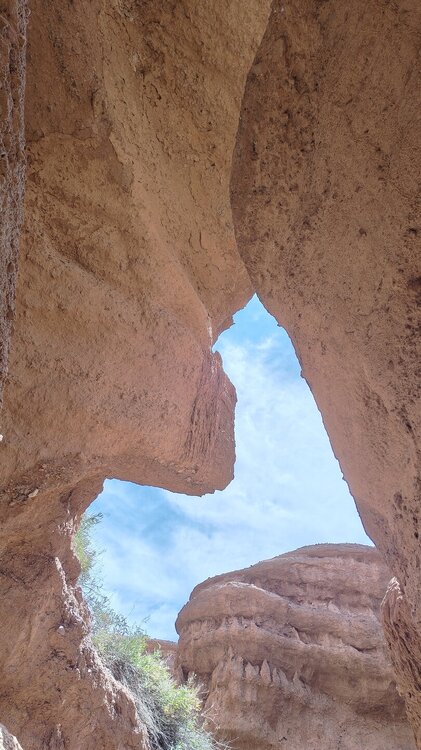

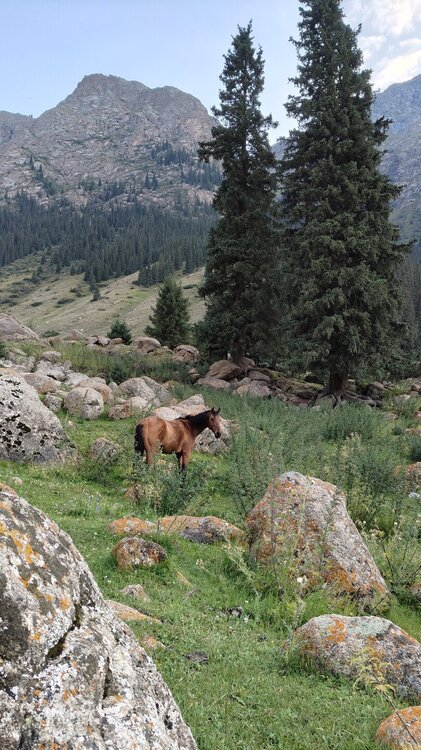

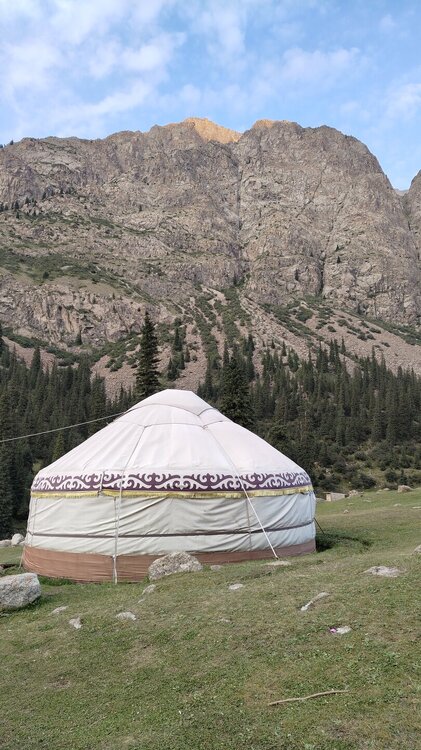

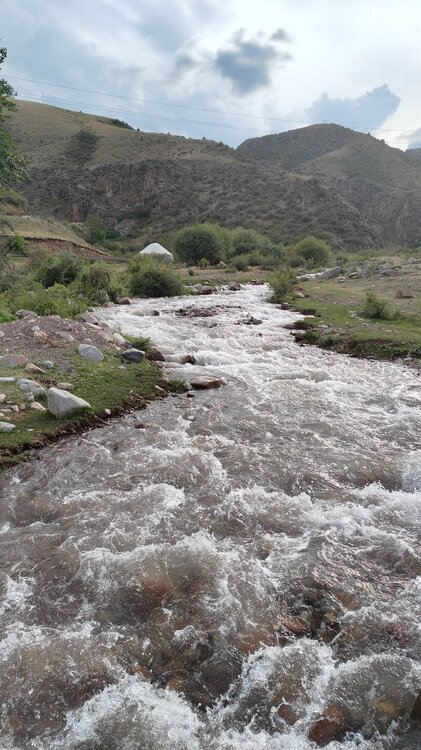

09.08.2025г. Ночевали в юрте, тк была вероятность очередного дождя, было очень холодно и ветрено, так, что даже в юрте в спальнике и куче одеял было зябко. А утром, спустились с гор к Иссык-кулю, понежились на белом песке у голубого озера и отправились в ущелье Джеты-Огуз - терракотовые скалы, синее небо и зелёные сосны - катарсис. Ущелье Джеты-Огуз (семь быков) считается одним из самых красивых мест Кыргызстана. Оно находится на южном берегу озера Иссык-Куль в нескольких километрах от Каракола. Ущелье расположено на севере хребта Терскей Ала-Тоо, обрамляющего Иссык-Куль. Семь красивых скал ущелья – особо охраняемый природный памятник. Горное ущелье простирается на 37 километров и расположено на высоте 2200 метров над уровнем моря. Рядом раскинулись красивые луга с альпийской и субальпийской растительностью. В округе обитают снежные барсы, горные козлы, медведи, косули, фазаны, кеклики, грифы, тетерева и орлы. Название ущелье получило из-за того, что очертания семи скал похожи на силуэты быков, которые лежат на земле. По преданию хан украл жену своего соседа, и когда тот захотел забрать любимую, вор задумал страшное. Каждый день недели он резал одного быка, а потом зарезал саму девушку. Там, где упали капли ее крови, возникли семь скал красного цвета. Сами скалы покрыты лесными насаждениями и густой травой. И именно вот это сочетание цветов делает это место прекрасным и незабываемым. Ночевали тут же, в ущелье, на берегу горной реки под практически полной луной и, конечно, звёздами. 10.08.2025г. А дальше был - "не мой день". Мы отправились в город Каракол, чтобы подняться по канатной дороге выше 3 тыс. метров, увы, не мой вариант, поэтому пришлось побродить внизу, в трёх соснах, о чём нисколько не жалею, так как и пешком поднялись на достаточную высоту и на месте старта «канатки» можно было прогуляться меж Тянь-Шанских елей и насладиться видами. Затем желающие посетили горячие источники, которые Тюменцам – вроде как особо не интересны, по причине наличия этого добра на любой вкус у себя. Там и заночевали кто хотел в палатках, кто хотел – в гостевых домах....

-

Киргизия. Путешествие вокруг Иссык-Куля.

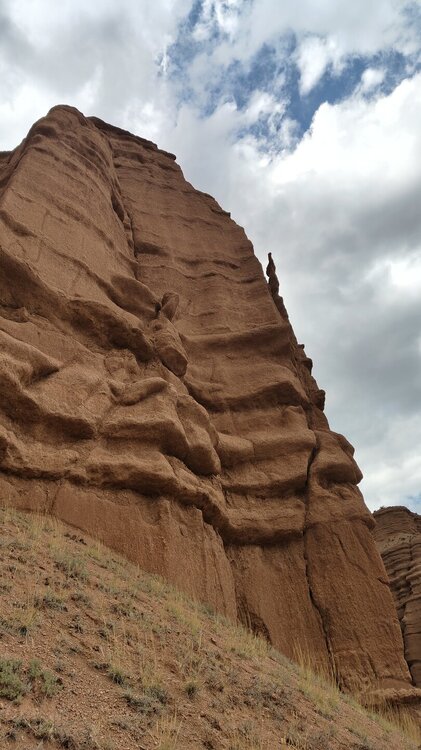

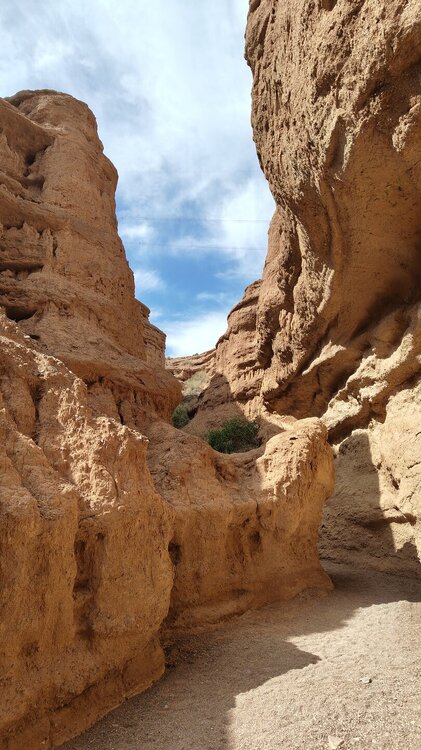

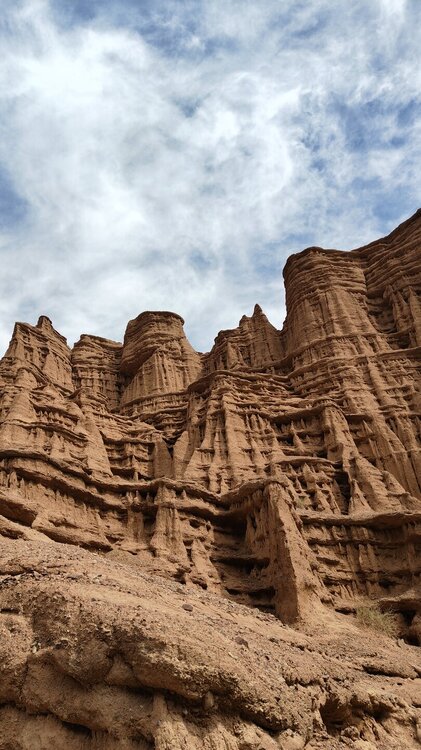

07.08.2025г. После вкусного походного супа, ночевка на берегу реки Кызыл-Суу. Солнце утонуло в горах, включили луну, рассыпали звёзды и если бы не злые комары, я бы опять полночи просидела на стожке сена, так это было красиво. А утром отправились покорять следующий каньон - Конорчек, сформированный в следствии геологической активности древнего вулкана Сегизхан-Шокны. Лабиринт запутанной системы каньонов, живописные стены, все это чем-то напомнило путь в Петру, в Иордании. Площадь каньона 200 километров и образовался он более 100 млн лет назад. На входе, было ууууу, что, дескать вчерашний каньон был красивее, но потом Конорчек прочно занял позицию рядом с Кок-Мойнок. 08.08.2025г. Ночевали в пгт Коджи-сай на берегу Иссык-Куля. К вечеру похолодало, поэтому с удовольствием погрелись на ночь в местных радоновых источниках, релакс.... Вообще, в Киргизии очень много термальных источников из-за расположения страны в зоне активной сейсмической деятельности, где наблюдается высокая геотермальная активность, связанная с нагревом подземных вод от земной мантии и последующим выходом на поверхность через трещины в земной коре. На территории страны известны углекислые, сероводородные, йодо-бромные воды и азотные термы, на любой кошелек и степень комфорта. А утром направились в «Сказку» - очередной каньон, где ветер постарался ещё усерднее, сформировав ну уж очень причудливые изгибы и рельефы. Это более «раскрученный» каньон, так как расположен в непосредственной близости от Иссык-Куля и соответственно курортной зоны, поэтому на этом каньоне уже было очень много людей. По мне, этот каньон уступает в своей зрелищности двум предшествующим. Дальше поднялись в горы, в ущелье Барскоона. Ох уж эти волшебные манящие белые шапочки, идеальное место для уединения. В горы отправились, чтобы подняться до водопадов. Были доступны к посещению - три: "Слёзы барса", "Брызги шампанского" и "Чаша Манаса", высотой 18, 12 и 20 метров. Мы успели докарабкаться только до двух, а потом нас застигла гроза, и к сожалению, пришлось буквально сбегать с горы, чтобы не съехать на «пятой точке», так как угол наклона большой, а почва скользкая, так и не успев насладиться этой невероятной природной красотой. Вечерело, подсохло, на "десерт" эмоций немного по преследовала лошадку для фотосессии, а потом сидела и долго смотрела на горы, закрепляла в памяти картинку, состояние, эмоции.

-

Киргизия. Путешествие вокруг Иссык-Куля.

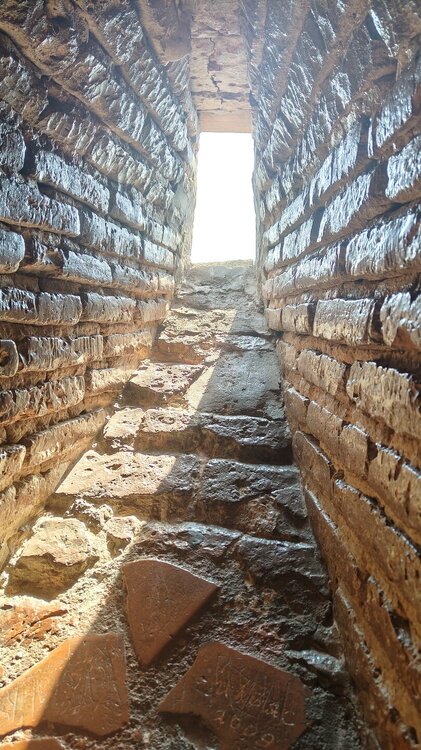

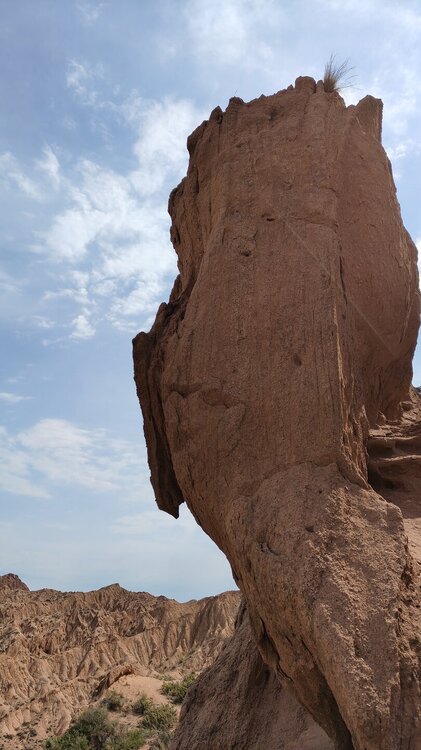

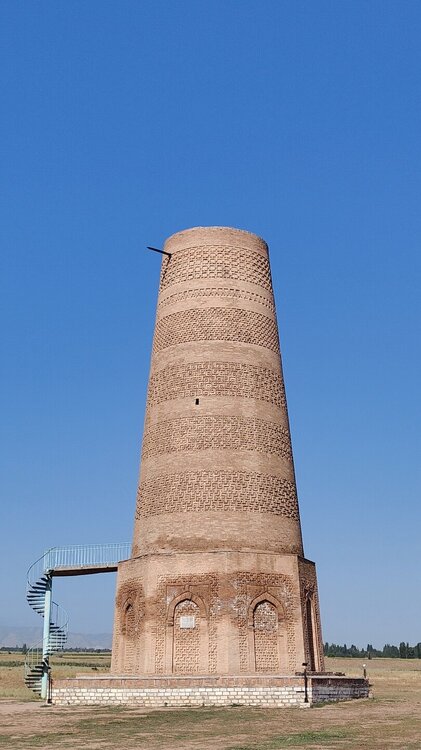

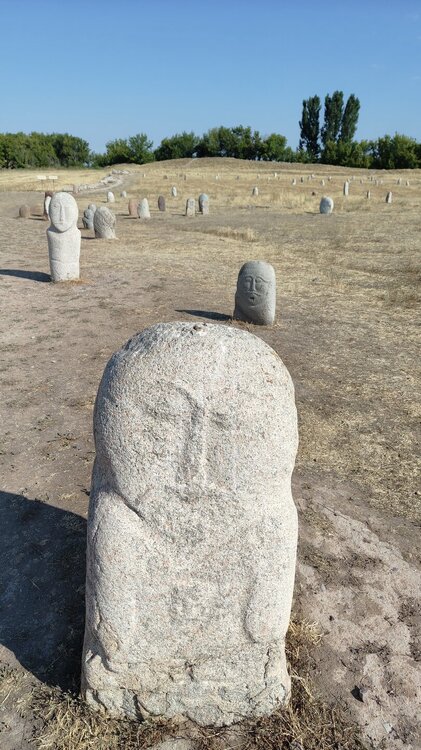

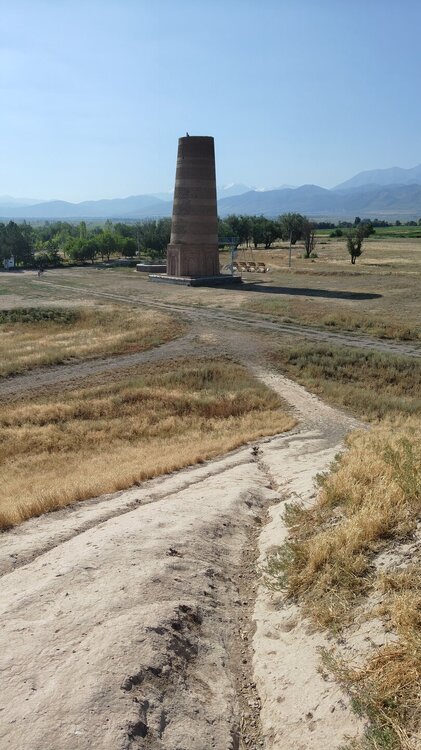

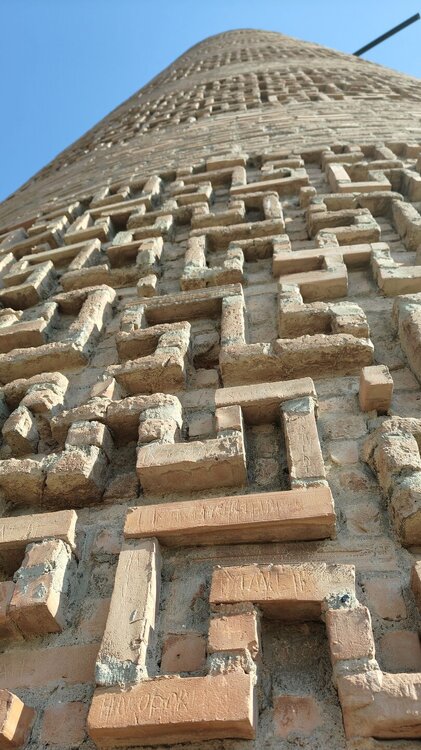

05.08.2025г. Позавтракали плотно: гречневой кашей с тушенкой, почаевничали, покофеманили и отправились на очередной погранпост с улыбчивым пограничником и после ответа на его вопрос о цели визита, услышала «Добро пожаловать» и сама растянулась в улыбке «Свершилось!», доброе утро, Киргизия! Проехали Бишкек без остановок. Вот где город – хаос, на перекрестках, ну я вообще не понимаю, как они там разъезжаются, посмотрев на дороги, очень хотелось «срулить» из города, что мы быстренько и сделали, отправившись на нашу первую локацию в ущелье Чункурчак. Расположено оно не далеко от столицы, буквально в 30 км, находится на высоте 2400 метров над уровнем моря, а название переводится как «впадина». Основной достопримечательностью этого ущелья является подвесной мост, натянутый между скалами через ущелье, под ногами – 93 метра, сам мост – 90 метров. Не все решаются пройти, мост пошатывается и из-за видов под ногами можно изрядно понервничать. Я сразу понимала, что не пойду, у меня серьезный страх перед высотой, сформированный на фоне аэрофобии, поэтому для меня перекрыты все канатные дороги, подвесные мосты и т.п., что, однако не мешает мне упрямо лезть в горы и стоять на «малых» вершинах и созерцать окрестности. Этим я и занялась, пока наша группа не в полном составе отправилась покорять ущелье. А вокруг горы, горы, горы и этим все сказано.... Рядом с мостом также находится еще одна интересная локация, голубиный водопад (35 метров), который падает с горы именно в это ущелье. К основанию водопада можно спуститься, но…. Спуск очень крутой, практически горизонтальный, сделаны деревянные ступени, канат, заменяющий перилла, практически на всем пути оторван, я – не рискнула, и мало кто спустился, поэтому фотографии водопада только с верху. И снова в путь на следующую локацию и место ночевки. 06.08.2025г. Ночевали в музее, под открытым небом в палаточном лагере. На завтрак не поленились и напекли оладушек, получился совершенно душевный завтрак на природе. И все это в ущелье Кегеты возле охраняемого ЮНЕСКО памятника архитектуры, минарета, датируемого Х- ХI веками. (Ну и где я ещё получу такие эмоции!?!) Речь о башне Бурана, на которую утром мы и забрались по внутренней крутой винтовой лестнице, наверху – смотровая площадка. Башня построена из жженого кирпича, в основе — прочный фундамент. Архитектурный стиль сочетает в себе элементы исламского зодчества и местных традиций. Первоначально высота башни составляла около 45 метров, но сильное землетрясение разрушило верхнюю часть конструкции. В XX веке башню частично восстановили, и сейчас ее высота составляет 21,7 метра. Башня Бурана – это останки города Баласагуна, являвшегося столицей империи Караханидов в 9 веке. Также возле башни можно увидеть небольшую коллекцию каменных истуканов - балбалов. Небольшие каменные фигуры создавались для того, чтобы почтить память усопшего, иногда их помещали на месте захоронения. Эти образцы каменных изделий 6-го века н. э. дополнены петроглифами II века до нашей эры. К 11 часам дня на территории башни уже было не протолкнуться от экскурсионных групп, а, мы дальше держим путь в сторону озера Иссык-Куль по Боомскому ущелью, сначала до каньона Кок-Мойнок - вымытых водой скальных пород гор высотой до 1700 метров над уровнем моря. Горный ландшафт представлен красно-желтым песчаником, за счет многовековой коррозии рельефа, превратив горы в удивительные фигуры. Шли до каньона достаточно долго, где-то приходилось карабкаться, по веревкам залазили все выше и выше и победное Ооооо - было, это не просто красиво, это невероятно красиво!!! Эмоции, впечатления, врученный себе мнимый первый разряд по скалолазанию. Да, это мой формат отдыха ...

-

Киргизия. Путешествие вокруг Иссык-Куля.

Киргизия. Путешествие вокруг Иссык-Куля. Хочется поделиться своими впечатлениями от поездки в августе в страну, которая впечатляет своим обилием прекраснейших природных локаций, скрытых от «массового туриста» где-то своей непростой доступностью, ну, а в целом, на мой взгляд, полным отсутствием в стране так называемой сферы туризма из-за непростого финансового состояния, так как на сегодня, Киргизия является самой бедной страной из всех стран постсоветского пространства. Впрочем, для меня, не любительницы большого скопления людей, это является неоспоримым преимуществом. «Подсела» я в последнее время на совершенно не «музейный отпуск» отдав предпочтение 100% - м природным локациям. Все-таки какие-то незабываемые и необходимые мне впечатления и эмоции дарит это волшебное уединение с природой, без толп, гула людской речи, только ты и звуки природы, или вообще – тишина, а кругом такая красота, что иногда просто, до слез… В Киргизию, в палаточно-полевую поездку я отправилась уже с «опытом багажа» прошлогодней поездки в Казахстан, когда мы проехали страну с севера на юг и посмотрели самые основные природные красоты страны и эмоции восторга меня до сих пор «не отпускают». У таких поездок, конечно есть свои минусы, но есть и неоспоримые плюсы: - ты не от чего особо не застрахован (организатор поездки – частное лицо), но и застраховаться, по особому счету вообще, ни от чего невозможно, даже в организованных турах больших агентств. - большие расстояния на автомобильном транспортном средстве – для кого-то это критично, для меня – это единственный выход посмотреть то, что мне интересно, не прибегая к авиаперелёту – категорично «не летаю» и все больше, с каждым годом начинаю любить автомобильные приключения, нравятся эти «погружения» в отпускное настроение и выход из него, мелькающие картинки за окном, смена природы, погоды, села, деревни, города, ландшафты, что-то заинтересовало – остановились, вышли и посмотрели. - отсутствие санитарно-гигиенических удобств: удобства, как говорится – на улице, душ – как повезет – или баня, или озеро/река, или душ в хостеле, или из переносной складной канистры, или влажные полотенца…, но - все решаемо, было бы желание. - свой переносной «гостиничный номер» - палатку – утром сложи, вечером – разложи, зато VIP – одноместка, окна – куда захочешь, ляжешь, где захочешь и когда захочешь. - полевая кухня без привлечения повара силами участников тура – вообще не увидела проблемы, так как совершенно не привередлива, да не «шведский стол» и не пятиразовое питание, но всегда можно «до загрузиться» на остановках в кафешках или магазинах. - отсутствие точного тайминга – нуууу, для меня это даже плюс, где-то задержались, где-то побыстрее посмотрели, полазили, и это дает больше возможности посмотреть то, что обычно в турах вносят в «рамки», или попросту «отметают». Прошлогодний поход в Чарынский каньон, когда мы приехали туда по вечер и выходили уже в компании луны и россыпи звезд – вот мой кайф!!!! Ну, вот нет такого в четко организованном туре, когда ты вечером уже сидишь в гостинице… Что-то уже длинное предисловие получилось, поэтому, к сути… Итак, 01.08.2025г. Практически в полночь я села на поезд из Тюмени до Екатеринбурга и там уже, утром 02.08.2025г. мы погрузили все вещи, а их у каждого из 20 выезжающих было немало, за счет палаток, спальников и «пенок» (можно было взять в прокат, но я предпочитаю все свое), в прицеп к мерседесу спринтеру и «стартанули» в Казахстан через Курган, пропускной пограничный пункт Петухово, и уже к ночи приехали в Петропавловск, развернули палаточный лагерь возле озера на окраине города, отбой… 03.08.2025г. Ранний подъем, сварили в большом казане кашу, позавтракали и отправились в долгий путь этого дня. По дороге, помимо санитарных остановок и на покушать в кафе, сделали остановку на восхитительном поле-море подсолнухов, очень «теплое» место, все бегали как дети, любовались, фотографировали эту красоту, испачкали нос в солнечной пыльце и уже к закату (ох уж эти южные закаты, не передать, как хороши! И увидеть их можно во всей красе именно в дороге!), приехали на ночевку на озеро Балхаш. 04.08.2025г. Балхаш стал моей любовью еще в прошлом году. Очень необычное озеро, мало того, что невероятно большое (600 км на 74 км), но оно еще и состоит из двух бассейнов: пресной и соленой воды, озеро делит перешеек, шириной 4 км, но озеро считается единым и относят его к полупресноводным. Но меня в большей степени поразил в прошлом и этом году совершенно необыкновенный цвет воды, как я называла его – 50 оттенков бирюзового. Оттенки менялись на дню неоднократно в зависимости от погоды, но в любую погоду это озеро притягивает к себе своей красотой. Мне не спалось и еще до рассвета я пошла бродить вдоль озера, с утра оно штормило, а потом его сердитое настроение стало меняться и успокаиваться вслед за погодой и к обеду у нас уже была возможность искупаться в этом прекрасном озере со своим совершенно индивидуальным характером. Завтракали и обедали на берегу, как же вкусен обед на берегу озера, это просто не передать! И снова в путь, всего транзитом пролетели: Петропавловск, Кокшетау, Щучинск, Астана, Темиртау, Приозерск и последняя остановка на ночевку у нас была в приграничном городке Шу (Чу), ночевали на базе отдыха, кто хотел – в палатках, другие – в юртах. Ночь была усеяна бусинками звезд, буквально за забором слышался вой койотов, я бы просидела, смотря на небо всю ночь, но нужно было вздремнуть, ведь дальше нас ждал новый день, полный приключений.

-

Мини путешествия по Свердловской области

Да, противоположное направление, но очень достойное, рекомендую для посещения!

-

Мини путешествия по Свердловской области

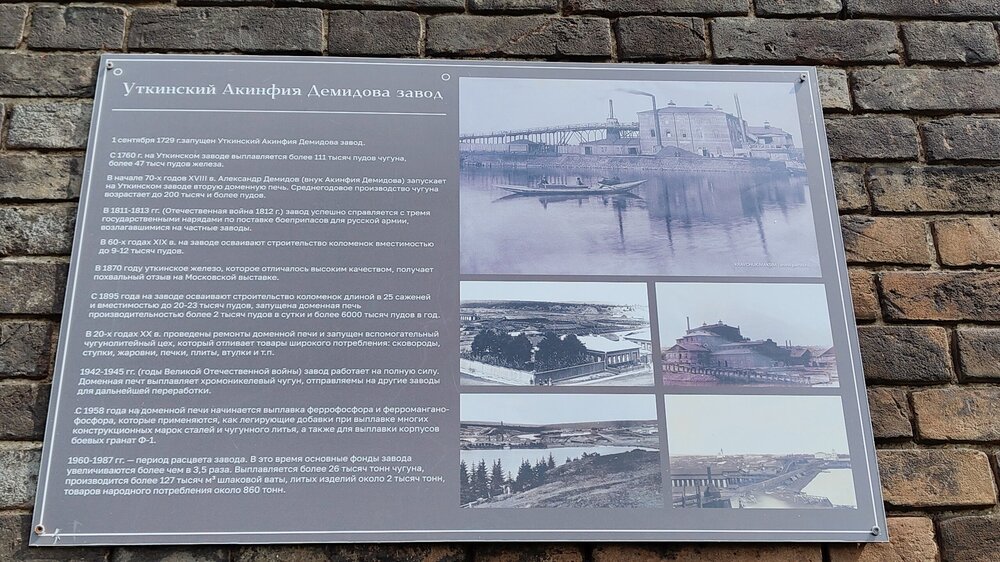

13.06.25г. Свердловская область. Продолжаю точечное посещение интересных на мой взгляд мест Свердловской и не только областей. На поезде из Тюмени добралась до Екатеринбурга, далее на автобусе направилась в поселок Староуткинск. История поселка началась с демидовского завода, развалины которого как магнитом и привлекли меня в эти края. 1 сентября 1729 года на реке Утке Акинфием Демидовым был пущен чугуноплавильный и железоделательный завод. Для работы на заводе сюда переселили часть жителей Невьянского, Верхнетагильского и других заводов. Долгое время завод называли Уткой Демидова (выше по Чусовой, на другой реке Утке, был завод Утка Яковлева — современный поселок Новоуткинск), позже стал называться Староуткинском. В результате постройки заводской плотины на реке Утка образовался пруд длиной 4 километра и шириной до 1 километра. Он и сейчас украшает посёлок. Ещё недавно на плотине пруда можно было увидеть старые дощатые сливы из лиственницы, пропитанные историей. Однако недавно плотину реконструировали и одели в бетон. Староуткинский завод стал первым в бассейне Чусовой предприятием полного металлургического цикла с доменным и передельным (молотовым) производством. Заводские механизмы работали за счёт энергии воды. Продукция Староуткинского завода славилась качеством и пользовалась хорошим спросом. В разные годы на заводе производили чугун, кричное и полосовое железо, отливали пушки, ядра, дробь и т. д. В XIX веке заводу принадлежало восемь рудников. Лично я, очень рада, что развалины завода не убирают, они являются визитной карточкой поселка, сюда возят туристов и сами туристы (как я, например) приезжают «послушать» в разрушенных сводах здания прошлое. Очень, как сейчас говорят атмосферное место, и жалко, что в поселке я задержалась ненадолго, нужно было спешить на автобус, чтобы попасть на следующую локацию моего путешествия выходного дня. И, далее был автобусно-рейсовый переезд в село «Слобода». Это очень старый населенный пункт, основанный выходцами из Верхотурья Афанасием Гилевым и Фролом Араповым в 1651 году. Но через год все постройки сожгли напавшие башкиры. Однако поселенцы отстроились заново. Для защиты от набегов в 1674 году построили острог. В начале XVIII века в устье реки Утка была основана казенная пристань. В 1703 году от Уткинской казенной пристани был отправлен первый караван с продукцией заводов из 40 барок. Пристань просуществовала более двух веков и была закрыта в 1905 году. От остановки на трассе, пройдя порядка пяти км я подошла к главной достопримечательности села – Георгиевской церкви. Многие считают ее красивейшей на Урале. Церковь необычна тем, что стоит прямо на скале, над рекой Чусовой. Рядом через реку перекинут пешеходный мост 1961 года постройки, соединяющий две части села. Сначала на этом месте стояла деревянная церковь. В 1806 году началось строительство каменной. Стройка длилась долго. Освятили церковь лишь в 1831 году. А современные очертания здание церкви получило к 1894 году, когда завершили строительство колокольни. В советское время церковь не разорялась. Еще и поэтому сюда приезжает много верующих со всех окрестностей. В скале под церковью находится небольшая, но интересная пещера. Попасть в нее можно только зимой по льду или летом с лодки. Внутри один грот, передвигаться по которому можно ползком. Высота менее метра. Пещера необычна тем, что в нее ведут три входа: два с воды и один (совсем маленький) сбоку скалы. Пол покрыт глиной. Есть легенда, что эта глина обладает лечебными свойствами. Пещеру я даже не стала искать, во всем виновато сжатое время из-за привязки к общественному транспорту, а так хотелось, конечно еще остаться и насладиться этими умиротворяющими видами, тишиной и покоем. А в ближних окрестностях села Слобода находятся красивые известняковые скалы. Ниже по течению Чусовой, по другую сторону от Слободы, на левом берегу находится камень Собачьи Рёбра. Название возникло от наклонных пластов скал, которые кому-то напомнили ребра собаки. Является памятником природы. Но, пожалуй, самая живописная скала в этой части Чусовой – Георгиевский камень. На нем ранее стояла небольшая деревянная часовенка с иконой Георгия Победоносца. Отсюда и пошло название скалы. Чуть дальше над Чусовой поднимается камень Часовой. Фактически он является продолжением массива Георгиевского камня. Скала обрывается прямо в воду. Все это хорошо можно разглядеть во время сплавов по Чусовой, я же отправилась гулять по верху вдоль реки, моей целью был, расположенный в пяти км от церкви подвесной Аннушкин мост. Пробиралась к нему по дремучему лесу, наполненному влажность вчерашнего дождя под обстрелом валящихся на голову шишек. Полную картину дополняли комары, которые в этом сезоне - просто нереальные звери, подходила любоваться рекой к обрыву и рассматривать сплавляющихся по реке. Так, в хорошем темпе и добралась до Аннушкиного моста. Так как восторгом я наполняюсь быстро, мне хватило и пару шагов по этому качающемуся чуду инженерной мысли, после чего я с радостью с него убежала, настолько он раскачивался и вибрировал. А народ спокойненько переходил по нему через реку, вот не отважная я в условиях высоты, качений и т.д… А на той стороне реки, В лесном массиве за турбазой находится Коуровская обсерватория – единственная астрономическая обсерватория на Урале. Этим она уникальна. Место выбрано не случайно - в лесу, в стороне от крупных городов, поскольку крупные населенные пункты сильно засвечивают атмосферу и препятствуют наблюдениям. Обсерватория относится к Уральскому федеральному университету (в прошлом к УрГУ), где в единственном вузе Урала учат на астрономов. Хорошо известна в России и даже в мире. Строительство обсерватории близ реки Чусовой началось в 1963 году, а открыли ее спустя два года – в 1965 году. Первоначально она была нужна для наблюдения за искусственными спутниками нашей планеты. Туда также, возят экскурсионные группы и даже дают посмотреть в телескоп на солнце. Но туда бы я не успела физически, поэтому, пообедав на живописном берегу Чусовой устроила очередной семи км-вый променад до Села Коуровка на ж/д станцию и как бонус получила впившегося клеща, который в итоге оказался боррелиозным и мне пришлось пройти совершенно не запланированную антибактериальную терапию. На электричке добралась до Екатеринбурга, а там уже и на поезде домой, в Тюмень. Отдых для меня - это пусть даже уставшая, но наполненная энергией мест, где бываю, притихшие мысли в голове и блуждающая улыбка всему, что и было целью этого насыщенного впечатлениями дня.

-

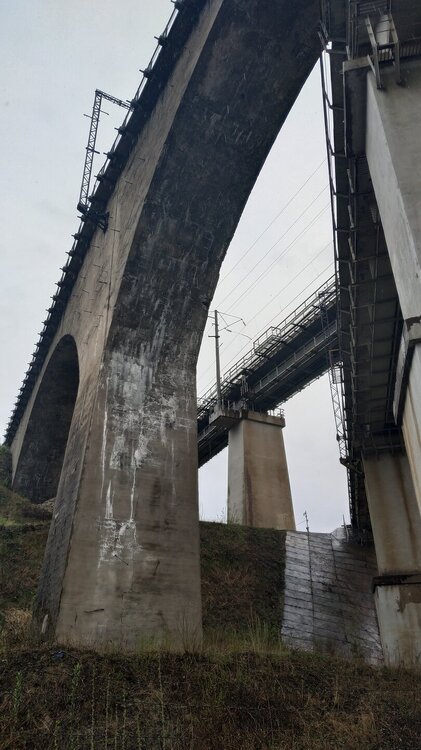

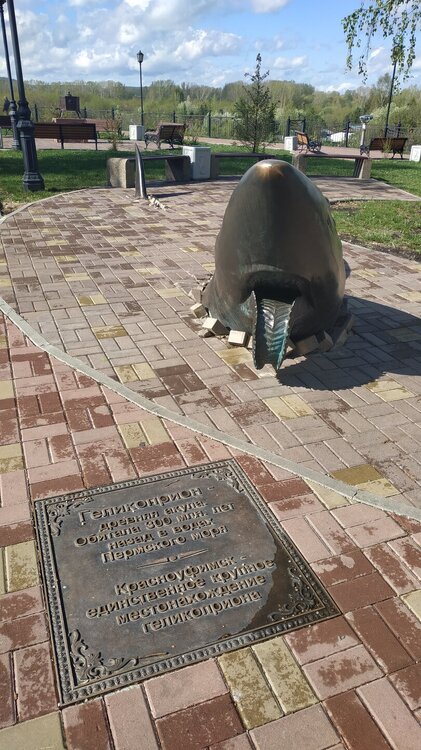

В майские праздники: Марий Эл + Чувашия

Спасибо большое, что читаете! Буду рада всем наводкам по интересностям и необычностям! А виадуки! Я люблю такие локации и поэтому, конечно, меня туда уже "сносило" 🤗, дело было в 2023 году, также составила себе маршрут на майские праздники посмотреть на виадуки, их всего в Свердловской области 7. Я была на ближайшем, в селе Рябиновка на берегу реки Уфа. Монументальное сооружение 1917г. Он уже не эксплуатируется, а ехали мы по современному, с которого страшно было смотреть вниз. Потом отправилась в Красноуфимск, милый провинциальный городок, ухоженный, со своей облагороженной набережной, различными памятниками и скульптурами, и ещё одной интересной достопримечательностью! Это единственный в России музей земской медицины. Музей состоит из пяти корпусов, основанных ещё в 1870г. Очень интересно рассказывала о нем научный сотрудник. Славно, что есть ещё у нас такие места, где помнят и ценят истоки... Музей очень понравился. А на следующий день на электричке покатила мимо вчерашнего виадука к Саранскому виадуку. Вышла, а подобраться к нему поближе с земли - не реально: все в колючей проволоке, в камерах, охранниках и собаках, снимать нельзя, поэтому я побегала и обрывками пофотографировала. Дальше путь мой лежал по бездорожью к Аликаеву камню, он же "Марьин утес" (там снимали "Тени исчезают в полдень"), он же - риф пермского периода. Высотой он 50 м, но когда я туда вскарабкалась, хотелось лечь и не поднимать глаза, мне было страшно, к обрыву даже и не думала подлазить, снимала с середины, ну, что есть. Спустилась уже на дрожащих ногах от усталости, так как весь путь к нему был через лес, по бездорожью, а возвращаться нужно было через поселок Сарана до которого 8 км ходу. Но, на полпути меня подхватили на боковую подножку внедорожника проезжающие мимо мужчины (спасибо, им большое), так что путь мой км на 3-4 сократился и я спокойно успела на автобус обратно в город.

-

В майские праздники: Марий Эл + Чувашия

08.05.25г. Нормальный человек после Чебоксар доехал бы до Казани и погуляв там, сел бы на поезд до Тюмени. Но я не умею по-простому и изысканно, да и в Казани я уже была, поэтому и выбрала самый неудобный трехчасовой ночной поезд и на очередной маршрутке укатила в маленький городок Канаш, чтобы получить "вишенку на тортике" своего путешествия. И это - полуразрушенный виадук в селе Мокры, 1917 года строительства, его называют римским, это 16 опор, 15 арочных пролётов высотой более 30 метров, ширина виадука 4 метра, длина - около двух тысяч и до 2012 года это был самый длинный виадук в России. Точная информация о проектировании Мокринского моста остается неясной. Одни считают, что строительством руководил немецкий инженер Герхард Шумахер, другие утверждают, что за проектом стоял русский мостостроитель Григорий Петрович Передерий. Случилось это то ли в 1917, то ли в 1918 году. Лил дождь, было всего 6 градусов, хотелось шапочку и варежки, приходилось греться Чувашским 45 градусным травяным бальзамом, но я была счастлива, что этот пункт моего путешествия состоялся, что автобус всё-таки ходил в это село - это ещё тот квест, то отмена, то поедет, целый автобус щебечущих на чувашском тётушек, страх, куда меня понесло, но все того стоило... Вот и всё, путь домой, программа выполнена на все сто, впечатления и эмоции - получены, а это, самое главное!

-

В майские праздники: Марий Эл + Чувашия

07.05.25г. Знакомство с Чувашией начала с небольшого уютного городка Мариинский Посад. С утра из Козьмодемьянска на маршрутке уехала в Чебоксары, там с центрального автовокзала перешла на пригородный и также, на маршрутке уехала в Мариинский Посад. Здесь всё как-то с любовью: уютная набережная, которая начинается с красивых белоснежных колонн и памятнику Марии Александровне, оборудованный пляж, изящные купеческие дома, Троицкий собор 1726 года постройки с великолепнейшими старинными иконами, подвесной мостик на пути к родникам с целебной водой и лестницей на Государеву гору, с которой открываются головокружительные виды на городок и Волгу. Прямо всё к душе... В обед на маршрутке вернулась в Чебоксары и полдня гуляла по городу. Столица Чувашии. Не знаю, может я устала, три дня, и в каждом по 30 тысяч шагов, может пасмурно и холодно, пусть простят меня местные жители, но Чебоксары показался шумным городом с большими пробками на выезде, да, зелёный, да, с огромной симпатичной прогулочной зоной и набережной, на Волге, но вот как-то даже фотографии особо как-то не делались... Маршрута придерживалась такого: 1. Бульвар Купца Ефремова 2. Речной порт 3. Набережная 4. Монумент Матери Покровительнице 5. Световой пешеходный мост 6. Театр оперы и балета 7. Улица Константина Иванова: Успенская церковь, Свято-Троицкий мужской монастырь, Введенский собор, храм Михаила Архангела 8. Московская набережная Из Чебоксар привезла любимые конфеты фабрики «Акконд», фирменные магазинчики разбросаны по всему городу, просто рай для сладкоежек! Ночевала в гостинице «Спорт».

-

В майские праздники: Марий Эл + Чувашия

Дальше, мне нужно было добраться из Юрино до села Коротни (ехала на маршрутке), чтобы попасть на паромную переправу, точной информации по которой в интернете нет, поэтому очень переживала, чтобы не остаться в этой самой глубинке посреди леса. А переправа мне понадобилась, чтобы по Волге попасть в милый провинциальный городок Козьмодемьянск, расположенный на правом высоком берегу реки Волги, в живописном месте Республики Марий Эл. Более четырехсот лет назад это место понравилось царю Ивану Грозному, возвращавшемуся после покорения Казани в 1583 году и остановившемуся на ночлег возле высокого мыса. Он повелел здесь быть крепости во имя святителей Косьмы (Козьмы) и Дамиана (Демьяна), из соединения имен которых и получилось название города. К набережной причаливают прогулочные теплоходы, с которых отдыхающие идут гулять по городку и посещают музеи города: Художественно-исторический музей им.А.В.Григорьева с богатой коллекцией картин Айвазовского, Маковского, Поленова, Коровина, Фешинаи др., Музей сатиры и юмора им.Остапа Бендера, Музей купеческого быта им. А.В.Муравьёва, и Дом морёного дуба – единственную в России выставку, посвященную уникальному природному материалу. Также в городе много и христианских объектов: Стрелецкая часовня Ленина, 32, Смоленский Собор Иконы Божией матери Советская ул., 39, Свято-Троицкая церковь ул. Чернышевского, 62, Тихвинская церковь ул. Криворотова, 1. В Козьмодемьянск можно попасть и по суше, но я решила не делать крюк и не возвращаться в Йошкар - Олу, а переправиться по реке. Волга - это сила и красота. И именно из-за неё я и уехала подальше от всех столиц, чтобы побыть ближе, почувствовать и напитаться этой энергией. VID20250506133641.mp4 На берегу устроила себе обед-пикник, потом с удовольствием прогулялась по городу, полюбовалась кружевам наличников на старинных домах, побывала в музее мореного дуба, это единственный музей, который я успела до закрытия посетить и ушла опять до позднего вечера на берег бродить и любоваться Волгой. Переночевала тут же, в городе, в гостинице Центр City 2*.

-

В майские праздники: Марий Эл + Чувашия

Спасибо большое, что читаете! Да, в основном все свои поездки организовываю сама по своему вкусу и предпочтениям. Иногда хочется отклониться от "избитых" маршрутов и заглянуть туда, где мало кто был, да и музеев в моей жизни было слишком уж много и в последнее время я их в основном игнорирую...

-

В майские праздники: Марий Эл + Чувашия

Не знаю, Валерий, меня куда только не тянет, и поближе, и подальше ☺️, везде есть столько не хоженого и интересного...

-

В майские праздники: Марий Эл + Чувашия

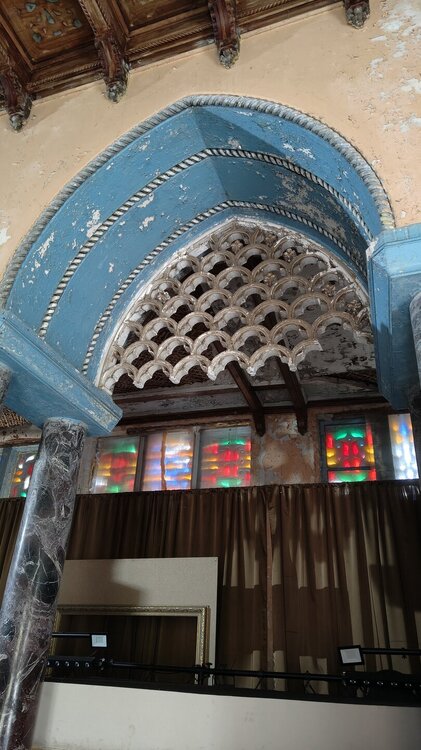

06.05.25г. Юрино, Козьмодемьянск. Республика – это не только столица, поэтому я решила отправиться в глубинку. Хотя, без машины посмотреть реальные красоты республики не особо и реально. Голову сломала с транспортной составляющей и таймингом, но хоть немного той самой глубинки черпнуть получилось. Первая локация - село Юрино, все едут сюда посмотреть на замок помещика Шереметева, добиралась до села на маршрутке с автовокзала Йошкар-Олы. История Шереметевского замка началась в 1812 году, когда село Юрино, что на берегу Волги, в 200 км от столицы республики, приобрел богатый помещик Василий Сергеевич Шереметев, один из представителей нетитулованной ветви знаменитого рода. С этого времени началось строительство нового поместья, которое после смерти самого Шереметева продолжили его наследники. Создавался дворцово-парковый ансамбль в течение нескольких десятилетий, и, как это обычно бывает в таких случаях, в его архитектуре просматриваются элементы сразу нескольких стилей – помимо поздней готики здесь угадывается и барокко, и древнерусский стиль. В замке насчитывается около сотни комнат, среди которых есть, например, «Восточный кабинет», «Дубовая комната», «Картинная галерея», «Скобелевский зал». Когда-то их украшала мебель, созданная мастерами Италии и Франции, китайская и западноевропейская посуда, полотна прославленных русских и западноевропейских живописцев, а также скульптуры и богатая коллекция оружия. Особой гордостью хозяев замка были камины, каждый из которых обладал своей уникальной особенностью, и зимний сад под стеклянным куполом. После революции помещичья усадьба была национализирована, и в разные годы в ней располагались то санаторий, то дом отдыха, а во время войны даже госпиталь. В начале нынешнего века в уже сильно обветшавшем замке начата реставрация, которая продолжается до сих пор, лично мне понравилась именно не отреставрированная его часть. И вообще, наличие в глубинке такой красоты просто потрясло, очень впечатлена была и экскурсией и увиденным. Сначала думала переночевать в замке, да, там есть номерной фонд, потом перенесла место ночёвки в другое место, но побывав в замке, чуть было не пожалела о переносе, настолько там было атмосферно...

-

В майские праздники: Марий Эл + Чувашия

05.05.2025г. Решила в этот раз посмотреть две небольшие республики. У меня на всё про всё с дорогой - 5 дней, поэтому без расслабления и по максимуму. Начала с Марий Эл. С Тюмени на поезде добралась сначала до Зеленого Дола (по бесплатному премиальному билету – искреннее спасибо программе РЖД – бонус, уже который раз такой подарок) и там пересела на двухэтажный поезд уже непосредственно до столицы республики. (Прямое сообщение с наших краев – отсутствует, как не крути)… В Йошкар-Оле была один полноценный день, которого, как считаю, вполне достаточно, если не углубляться во все музеи, театр и неспешности в кафе и ресторанах. Придерживалась примерно такой траектории осмотра города: 1. Успенская улица 2. Площадь Оболенского-Ноготкова 3. Царь-пушка 4. Национальная галерея 5. Йошкин кот, Ленинский просп., 24В 6. Площадь Ленина 7. Марийский театр 8. Театр оперы и балеты. 9. Бульвар Чавайна 10. Благовещенская башня 11. Дворянские дома 12. Благовещенский собор 13. Троицкая церковь. 14. Царевокошкайский Кремль 15. Воскресенский Собор 16. Воскресенская набережная и Набережная Брюгге. 17. Воскресенский мост 18. Патриаршая площадь 19. Замок с часами. В 9:00, 12:00, 15:00, 18:00 и 21:00, происходит 8-минутное театральное представление под песню "Да молчит всякая плоть человеча" появляется Иисус с апостолами. 20. Памятник Елизавете Петровне 21. Дворец бракосочетаний 22. Грейс Келли и князь Монако Ренье III 23. Министерства. 24. Гоголевский мост. 25. Набережная Амстердам 26. Памятник Гоголю 27. Черный дом 28. Театр юного зрителя 29. Театральный мост. 30. Улица Гоголя. 31. Проспект Гагарина. Бытуют полярные мнения по поводу реплик некоторых ярких архитектурных памятников, лично у меня они не вызвали отторжение: необычное в обычном. С удовольствием прогулялась как по городу, который утопал в цвету и аромате черемухи и яблонь, так и по набережной реки Малая Кокшага. А просекко с лукумом на набережной Брюгге - вообще зачетно, пусть хоть и мини, но отпуск, который ощущался в полной мере. Кушала бюджетно - в «Простой еде», переночевала в уютной гостинице «с завтраком» - «Вирджиния». Из покупок: себе купила в сырной лавке на набережной Брюгге любимый сыр из овечьего молока и крем для лица из него же, сыну привезла колбасу из конины.

-

Мини путешествия по Свердловской области

14.03.25г. Ночевала в Невьянске, в гостинице «Старый соболь», с утра устроила утренний променад на гору Лебяжью с высоты посмотреть на Невьянскую башню, Спасо-Преображенский собор и панораму этого небольшого Уральского городка. Потом прогулялась вдоль подножия горы по берегу пруда, по плотинке перебралась на другой берег и поехала смотреть следующую запланированную достопримечательность… Вот, иногда увидишь фотографию чего-то и хочется увидеть это воочию. Это желание привело меня в село Кунара, посмотреть на дом кузнеца Кириллова - яркое вкрапление в серой заброшенной деревеньке. Наверное, много чего на душе у человека было, что не помещалось в груди и получилось вот такое необычное творение.... Я еще долго бродила с ностальгической грустью по селу, как-то вспомнилось детство, поездки на лето в деревню под городом Ишим Тюменской области, какими они раньше были большими и «живыми», не как сейчас, сейчас только эта щемящая тишина, много заброшенных домов, каждый который, со своей ушедшей историей. На финишном этапе этой трехдневной поездки – Верхняя Пышма, знаменитая своим крупнейшим музейным техническим комплексом - 13 Га только выставочной открытой территории + павильоны, ещё одно, считаю, уникальное место, очень впечатлена. Так закончилось мое мини путешествие, накаталась на всех видах транспорта (поезд, электричка, трамваи, маршрутки, машины, автобусы), наполнилась впечатлениями и зарядилась энергией, а на обратном пути в голове уже «роились» новые маршруты…

-

Мини путешествия по Свердловской области

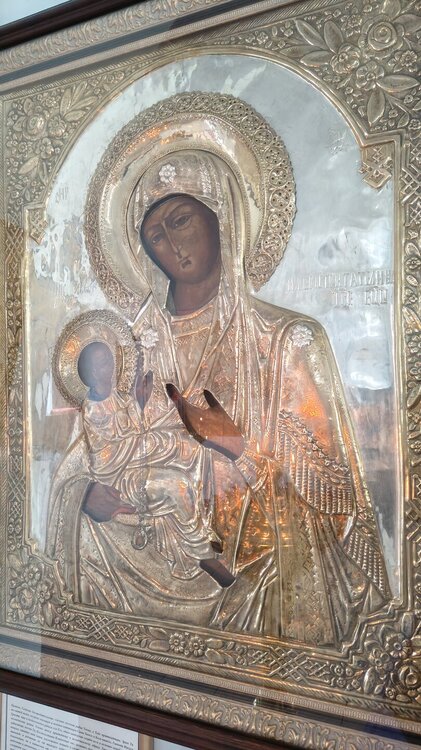

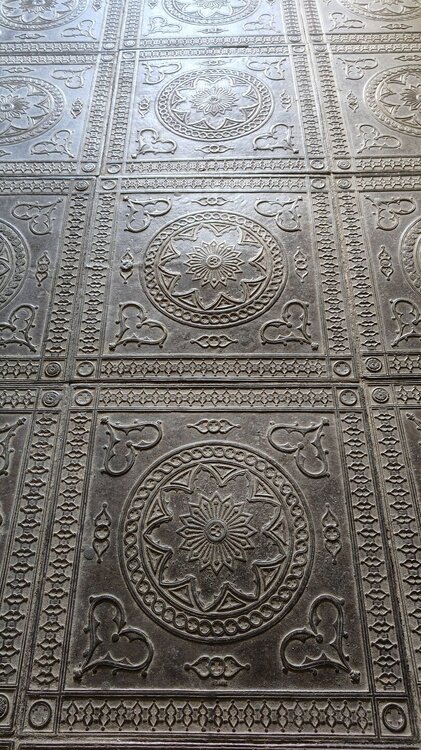

13.03.25г. Осталась на ночь в Нижнем Тагиле, чтобы с утра посетить эко-индустриальный технопарк «Старый демидовский завод», но, к сожалению, именно в этот день подморозило и город превратился в полноценный каток, передвигаться было практически невозможно и мою экскурсию в целях соблюдения техники безопасности отменили… Очень расстроилась, так как место считается уникальным – это единственный в России завод-музей индустриальной культуры. Поэтому вернулась в район Лисьей горы и пофотографировала музей через забор, насколько это было возможно и отправилась на ж/д вокзал для переезда в Невьянск, в первую очередь, чтобы посмотреть на Российскую «Пизанскую» башню. Её закрыли на реставрацию, но тут мне повезло, официально закрыли, а не официально, экскурсии туда еще водили, так что удалось подняться до седьмого этажа, где располагается механизм часов, который считается шедевром инженерного искусства того времени. Механическая часть часов работает каждые 15 минут и каждый час наносит 24 удара в колокол, а каждые три часа — воспроизводит мелодию. В настоящее время куранты исполняют мелодию «Славься», фрагмент из оперы Михаила Глинки «Жизнь за царя», известной также как «Иван Сусанин». Сама башня имеет заметный наклон. По легендам, она покосилась из-за демидовских грехов. Однако всё куда прозаичней. Наклон появился ещё во время первой стадии строительства из-за движения грунта. Экскурсия в башню очень понравилась, рассказ экскурсовода был насыщенный и интересный. Далее в Невьянске планировала посетить иконописную мастерскую, но тут меня опять ждала неудача, мастерская была закрыта, телефон не отвечал, сказали, что работники особо не заинтересованы в туристах, а жаль, говорят, что там есть прекрасные работы. Не удалось посмотреть задуманное и в деревне Быньги, в которой планировала посмотреть одну из самых красивых, необычных и выдающихся церквей Урала - Никольскую, построенную в конце XVIII века. Храм Николая Чудотворца заложили в 1789 году, а освятили в 1796 году. Храм уникален тем, что при строительстве задействовано много чугуна: на полу чугунные плиты с орнаментами, под углами в фундаменте 200-пудовые чугунные стулья. Стены укреплены металлическими связями. Храм был закрыт на реконструкцию, и никакой информации сколько она продлится нигде не было….

-

Мини путешествия по Свердловской области

Хоть и поздно, но все-таки решила выложить мини отчет о своей кратковременной мартовской поездке по Свердловской области, может кому-нибудь приглянуться места и появится желания их посетить. 12.03.2025г. К 5 утра мой поезд из Тюмени прибыл в Нижний Тагил, позавтракав на вокзале я стартанула гулять по городу, так как программу себе наметила очень плотную. Бродила буквально зигзагами, от огороженных дворовых территорий до различных городских достопримечательностей по проспекту Ленина, мимо драматического театра имени Д.Н. Мамина-Сибиряка, в сторону Лисьей горы, чтобы встретить рассвет, хоть и погода в тот день была и пасмурная, надежда, что я его все-таки увижу теплилась у меня в душе. Лисья гора – это самая высокая точка в городе – 265 метров над уровнем моря, является вершиной вулкана, потухшего миллионы лет назад. На вершине горы расположена Сторожевая башня (г.п. 1818), которая использовалась по версиям историков для наблюдений за городом, а также как обсерватория. В башне есть небольшой музей, на нее можно подняться, но в такую рань, все, конечно было закрыто. Полюбовавшись на еще зимний рассвет и панораму города, спустилась с горы и отправилась в музей быта и ремесел, прикоснуться к истории создания Нижне-Тагильских подносов. Потом, с автовокзала города доехала на маршрутке до поселка Уралец, оттуда идет один из многочисленных маршрутов Большой уральской тропы к подножию горы Белая (715 м. над уровнем моря), где расположен известный на Урале горнолыжный комплекс. Если бы накануне шел снег, я бы до него не дошла, тропа итак была практически заметена, порой она проходила через густой лес, было страшновато, но метки присутствовали, так что, в конечном итоге к комплексу я все-таки благополучно добралась. На саму гору не полезла, погода портилась, замело, трассы для катания то закрывали, то открывали, поэтому я пошагала в сторону трассы, чтобы успеть на следующую маршрутку с поселка Уралец в сторону Нижнего Тагила. В Тагиле еще планировала в этот день посетить музей «Демидовская дача», но он, к сожалению, был закрыт…. Прошагав за день 37 848 шагов, устроилась переночевать в довольно уютной гостинице «Малахитовая».

-

Вся информация про покупку билетов и проезд в поездах

Не пойму, почему такой негативизм (скептицизм) к программе бонуса... Ну пользуются люди, это их личное дело. Конечно, программа актуально для "чистых" железнодорожников, т.е. для тех, кто путешествует, но не летает. Вот, раззадорили и решила заглянуть в кабинет, посмотреть, сколько раз я бесплатно скаталась в тех же условиях, если бы не участвовала в программе: 17.03.2017 Регистрация в программе Направление Списание баллов 14.12.2019 Покупка премиального билета Тюмень-Омск 7000 14.12.2019 Покупка премиального билета Омск-Тюмень 7000 03.02.2019 Покупка премиального билета Казань-Тюмень 7000 16.07.2020 Покупка премиального билета Тюмень-Москва 12000 21.06.2022 Покупка премиального билета Москва-Тюмень 12000 21.03.2023 Покупка премиального билета Москва-Тюмень 12000 ИТОГО: 57000 Итого, за семь лет - шесть раз. Чтобы понимать примерное движение по накоплению баллов без телодвижений и борьбы за допы в виде дополнительных банковских карт, картина такая: Направление Начисление баллов 12.05.2023 Начисление баллов в честь дня рождения 500 21.06.2023 Начисление баллов за ретро-поездку Тюмень-Красноуфимск 475 21.06.2023 Начисление баллов за ретро-поездку Красноуфимск-Тюмень 475 27.06.2023 Начисление премиальных баллов анкетирование 100 11.07.2023 Начисление баллов за ретро-поездку Тюмень-Москва 2226 11.07.2023 Начисление баллов за ретро-поездку Москва-Калининград 1738 19.07.2023 Начисление премиальных баллов анкетирование 100 20.07.2023 Начисление баллов за ретро-поездку Калининград Москва 1973 09.08.2023 Начисление премиальных баллов анкетирование 100 13.09.2023 Начисление премиальных баллов анкетирование 100 05.10.2023 Начисление баллов главе семьи в честь дня рождения члена семьи 500 06.02.2024 Начисление баллов за ретро-поездку Тюмень-Пермь 570 06.02.2024 Начисление баллов за ретро-поездку Пермь-Тюмень 570 21.02.2024 Начисление премиальных баллов анкетирование 100 22.02.2024 Начисление премиальных баллов анкетирование 100 12.05.2024 Начисление баллов в честь дня рождения 500 12.09.2024 Начисление баллов за ретро-поездку Тюмень-Екатеринбург 698 24.09.2024 Начисление баллов за ретро-поездку Екатеринбург-Тюмень 480 05.10.2024 Начисление баллов главе семьи в честь дня рождения члена семьи 500 18.12.2024 Начисление премиальных баллов анкетирование 100 14.01.2025 Начисление баллов за ретро-поездку Тюмень-Екатеринбург 361 14.01.2025 Начисление баллов за ретро-поездку Екатеринбург-Тюмень 214 16.01.2025 Начисление премиальных баллов анкетирование 100 16.01.2025 Начисление премиальных баллов анкетирование 100 07.02.2025 Начисление премиальных баллов анкетирование 100 12.02.2025 Начисление баллов за ретро-поездку Екатеринбург-Тюмень 385 ИТОГО: 13165 в т.ч анкетирование 1000 баллы на День Рождение 2000 Таким, образом, за два года накоплено 13 165 баллов, из них - 3000 - чисто за "красивые глаза", и в мае этого года планирую бесплатно поехать в Марий Эл. Написала, чтобы было примерное представление по движению, я, путешествующая только по земле для себя вижу только неоспоримые плюсы этой программы, поэтому, всем добра и возможностей по реализации своих "хотелок".

-

Вся информация про покупку билетов и проезд в поездах

Лично для меня, первично то, что и где я хочу посмотреть и вообще не понятно при чем тут бонусная программа. Хочешь трать их (бонусы), хочешь копи на другие поездки. Я, например, катаясь по округе и на небольшие расстояния обычно накапливаю бонусы, а когда намечается более дальняя поездка с удовольствием трачу их, как хорошее подспорье. И места за бонусы беру в купе, на нижней полке и ни разу не попадался какой-то плохой вагон и тд., а даже наоборот, обычно новые...., поэтому очень-очень даже приятная система, которая никак не ломает ни планы, ни намерения, ни впечатления.

-

Вся информация про покупку билетов и проезд в поездах

В программе РЖД бонус с марта 2017г. Никогда баллы не сгорали, но езжу не менее одного раза в год "туда-обратно", в никакие банки специально никогда не переходила, чтобы накапливать баллы, только анкетирование после поездки, по которым начисляются 100 баллов + на день рождения иногда начисляли 500 баллов, но 3, или 4 раза за это время доехала от Тюмени до Москвы бесплатно (оплата только белья была), что очень приятно!

.thumb.jpg.f3462abf6654fb098af3f8cfc6486c6d.jpg)

.thumb.jpg.4d1749cce3016dd52ffdfece7dcdc9f7.jpg)

.thumb.jpg.560ae352fed2bacf9d8c9d7174c76623.jpg)