Весь контент Малов Сергей

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

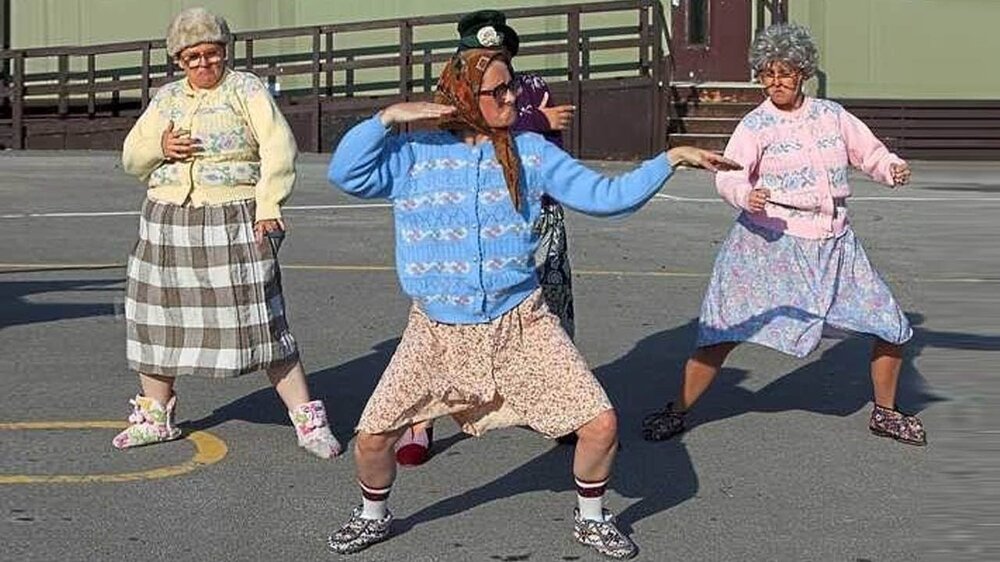

Праздники бывают разные... На утро торчат носы красные, Багровеют щеки, гудит голова. Погуляли от души? Да... Праздники придумали взрослые, Для искушения они подосланы, В ряды тех, кто усердно трудится, С тем, чтоб их принудить нудиться. Источать веселье под топот ног, Подводить баланс, затем итог... Жизнь — это изнуряющая пляска, Под аккомпанемент, будь ласков! Выходи в центр, становись в круг, Заломи картуз, скидай сюртук, Можешь ударить в бубен и в эпатаж, Но не перебирай, и не входи в раж. Праздник — это кипение чувств, Выброс энергии. Но не в том искус, Чтоб кипело вокруг счастье, А в твоем, Мин херц, со-причастии. Почувствуй единство Дня Тыла, С Днем шоколада и Днем мыла, А Международный день похмелья, С Днем безобразно хорошего настроения. Готовься к празднику не понарошку, Но отмечай, чтоб не снесло бошку, Ведь каждый день не один праздник, И ты всему этому со-причастник. «Мово Махалыча совсем заела энта среда, Он не знает, туда ему ли сюда», - Сокрушалась бабка Прасковья В День психического здоровья. Надо, бабуля, читать Библию и Коран, Чтоб различать, где иллюзия и обман, Ведь и Праздник Всемирной истории, Суть театр с пустой бутафорией. 10.10.2024г.

-

Лестницы, овраги, пироги. Набережные, Ильинка и Покровка. Нижний Новгород в сентябре 2024г.

Сегодня мы едем в парк культуры и отдыха «Швейцария» - это крупнейший парк в городе, его протяжённость вдоль Оки составляет 3,5км, площадь— 380 га. Парк входит в перечень объектов культурного наследия Нижегородской области. Прогулка по парку заняла у нас два с половиной часа, по всему парку мы не пошли, а дошли только до смотровой площадки. Отдохнув в парке, мы решили съездить на Стрелку. Вспомнилась «Сормовская лирическая» в исполнении советского певца Георга Отса. «На Волге широкой, на стрелке далёкой Гудками кого-то зовёт пароход. Под городом Горьким, где ясные зорьки, В рабочем посёлке подруга живёт. В рубашке нарядной к своей ненаглядной Пришёл объясниться хороший дружок, Вчера говорила, навек полюбила, А нынче не вышла в назначенный срок. На Волге широкой, на стрелке далёкой Гудками кого-то зовёт пароход. Под городом Горьким, где ясные зорьки, В рабочем посёлке подруга живёт. А утром у входа в ворота завода Влюблённому девушка встретится вновь, И скажет: "Немало я книжек читала, Но нет ещё книжки про нашу любовь». Но сначала мы прогулялись по Нижегородской ярмарке. Ось ансамбля образовалась Главным ярмарочным домом (1889г.) Около дома прекрасная прогулочная зона и зона отдыха, однако, это все нас приятно удивило. Много киосков, продающих сувениры и разные изделия. Было тепло, флаги БРИКС развевались над головой. Стрелка расположена на слиянии Оки и Волги — это самое известное место Нижнего Новгорода. Здесь находится собор Александра Невского (1881г.). Недалеко от собора достраивается Ледовый дворец, а чуть дальше расположен футбольный стадион. Рядом с Собором установлен памятник Александру Невскому. Мы прогулялись по Окской и Волжской набережным. Прошли между выставочными пакгаузами, увидели реплику Шуховской башни. Затем выпили кофе и нашли в себе силы вернуться домой пешком по Канавинскому мосту.

-

Лестницы, овраги, пироги. Набережные, Ильинка и Покровка. Нижний Новгород в сентябре 2024г.

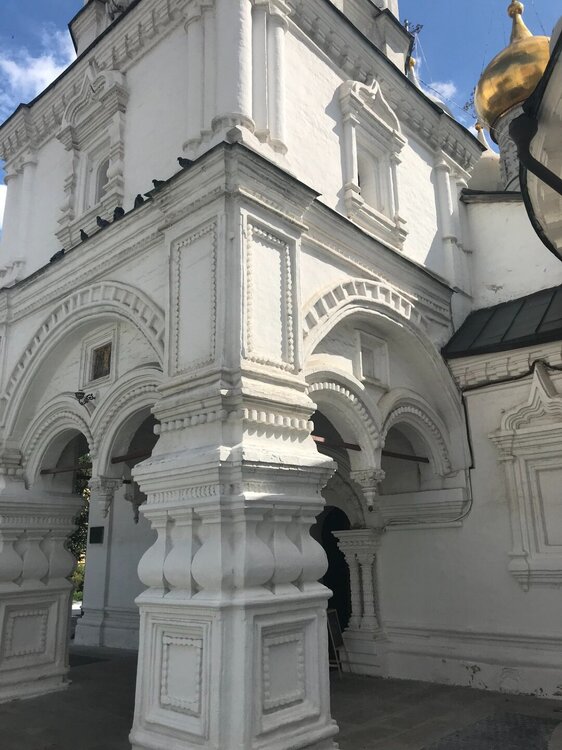

Наш следующий объект для посещения— Печёрский монастырь. До него можно дойти пешком — это примерно пять километров от памятника Чкалову, но мы решили воспользоваться транспортом. Печёрский монастырь был основан в XIV веке выходцем из Киево-Печёрской лавры Дионисием. В 1597 году монастырь был разрушен оползнем и перенесен на 2 км выше по реке Волге. Восстановление монастыря началось лишь в 1631 году. На входе в монастырь — парадные Западные ворота, которые были возведены в 1890 году. По всему периметру монастырь обнесен оградой (1765г.) с круглыми башенками по углам. Монастырь очень красивый, центр ансамбля — пятиглавый Вознесенский собор 1631-1632 г. Колокольня традиционной формы восьмерик на четверике, соединена с собором переходом. Надвратная шатровая церковь Евфимия Суздальского. Мы прогулялись по территории монастыря, поднялись на крытую галерею и заглянули в Успенскую Церковь. Монастырские кельи и справа от них Петропавловская церковь, построенная в 1978 году. Архиерейские палаты - 1650 год, с богато украшенными наличниками и пилястрами. В стенах монастыря расположилась необычная Мемориальная аллея, с бюстами русских правителей династии Романовых (установлены в 2017-2018г) и династии Рюриковичей (2022г). Нам в монастыре очень понравилось, здесь такое спокойствие, тишина, умиротворенность! Можно посидеть на скамеечке, спокойно отдохнуть и поразмышлять о жизни.

-

Лестницы, овраги, пироги. Набережные, Ильинка и Покровка. Нижний Новгород в сентябре 2024г.

Церковь Рождества Иоанна Предтечи у Ивановского моста, впервые упомянута в Писцовой книге 1621—1622 годов. Каменный храм освящён в 1683 году, повторно — 4 ноября 2005 года. По названию храма близлежащая башня Кремля называется Ивановской. Церковь располагается на Площади Народного Единства. С паперти этого (тогда ещё деревянного) храма, Козьма Минин призывал народ к освобождению Москвы от польской интервенции. На картине Константина Маковского, которая выставлена в художественном музее Кремля, запечатлено это событие. Мы продолжаем нашу прогулку по пешеходной Кожевенной улице. Длина ее 370 метров и на ней установлено множество бронзовых памятников — Дворнику, Торговке рыбой, Страннику Луке, Беспризорникам, Точильщику камней, Купцу. Немного спускаемся к Оке и делаем фото памятнику Петру I. Дальнейшее наше движение по Кремлевскому бульвару, к Чкаловской лестнице. Проект лестницы был создан и утверждён в 1943 году, а торжественное открытие состоялось в 1949 году. Официально лестница получила именование Волжская: на одной из её подпорных стенок была установлена металлическая доска с надписью «Волжская лестница 1949 года». Тем не менее, официальное название не прижилось и его в 1980-х годах вытеснило народное — Чкаловская лестница, по расположенному в верхней части сооружения памятник лётчику Валерию Чкалову. Протяженность Чкаловской лестницы всего 150 м, в ней 560 ступеней. Памятник легендарному летчику — испытателю Валерию Чкалову был открыт 15 декабря 1940 года,в день второй годовщины его гибели во время испытательного полёта. Слова «сталинскому соколу» на постаменте памятника, были убраны, как и все, что напоминало о культе личности. Мой «детский» стих, посвященный посещению Нижнего Новгорода. Чкалов. По холмам и косогорам, Поймам рек, лугам, озерам Взгляд старается прочесть, Что же здесь такого есть. Все, что явлено для глаза, Видится, скажу не сразу, Монумент герою в честь Установлен, выйдем здесь. Раньше с легкостью страна Их склоняла имена. Познакомимся сначала – Наш герой – Валерий Чкалов. Башня старая Кремля, Рядом с ней крута земля, Далеко летит с откоса Вниз не только папироса. Радость вместе с красотой Нам приходит с высотой, В равновесии покоя – В профиль небо голубое. Притяжение полюса Мне знакомо с голоса, В перспективе балюстрады, За спиной гвоздь эстрады. Спуск по лестнице героя К Волге. Третий глаз прикрою, Кто же знает сколько денег Здесь легло промеж ступенек? Все ж, романтика осталась, Только в ней сквозит усталость, Перелет в Америку – Помечтаем с берега. Отдохнув минут десять на скамеечке у стен Кремля, мы следуем в художественный музей (экспозиция картин западной Европы), а затем в усадьбу С.М. Рукавишникова. Усадьба построена в 1875—1877 годах. Автором проекта здания является московский архитектор П.С. Бойцов.Усадебный комплекс, расположенный на Верхневолжской набережной, формирует речную панораму Нижнего Новгорода, закрепляя угол пересечения набережной и улицы Пискунова, играя важную градостроительную роль. Является одним из важнейших и известнейших архитектурных памятников города. В художественном музее нам показалось не интересно, а вот в усадьбу Рукавишникова рекомендую заглянуть. Верхне-Волжская набережная у усадьбы М.С. Рукавишникова.

-

Лестницы, овраги, пироги. Набережные, Ильинка и Покровка. Нижний Новгород в сентябре 2024г.

На утро следующего дня мы выходим на прогулку по набережной Федоровского. Набережная Федоровского находися в историческом районе Започаинье. Ранее называлась Верхней набережной Оки, современное название получила в честь выдающегося учёного, доктора геолого-минералогических наук Н.М. Федоровского. В 2021 году набережная стала частью Парка 800-летия Нижнего Новгорода. Благодаря хорошему обзору с высоты набережная является отличным местом для наблюдений за закатами и восходами, течением рек и проходящими судами, а также городскими пейзажами. Канавинский мост через Оку. Скамейка детства, но как на нее присесть? Высоковато будет. Благовещенский монастырь основан в начале XIII века на правом берегу Оки, одновременно с основанием города, защищал переправу через Оку. Сердцем ансамбля является пятиглавый Благовещенский собор. Рядом с собором расположена Успенская церковь с трапезной, в юго западной части монастыря Сергиевская церковь. Больничный корпус сохранил архитектуру 17 века. Алексеевская церковь 1821-1834г. В глубине монастыря больничный корпус. В отдалении Алексеевская церковь. После революции монастырь был закрыт. В 1948—2005 годах в Алексеевской церкви монастыря размещался Нижегородский планетарий. Возрождение монастыря началось в 1993г. Сначала в монастыре открылось духовное училище которое через два года решением Священного Синода было преобразовано в духовную семинарию. А мы продолжаем наше путешествие по Рождественской улице. Рождественская улица меняла свои названия, с 1923-1940г. — Кооперативная улица, 1940-2001 — улица Маяковского улица. Соединяет площадь народного единства перед Кремлем с площадью перед Благовещенским монастырем. Именование получила от исчезнувшей , названной по имени утраченной старинной Рождественской улицы, известной с 1520 года. Возникновение улицы связано с основанием в XIII веке Нижегородского торга у пристаней в устье речки Почайны Возникшее вокруг торга поселение уже в XVII веке именовалось Нижним Посадом и считается одним из первых заселённых районов Нижнего Новгорода, наряду с Кремлем. Современная линия улицы была проложена в конце XVIII— начале XIX века. Рождественская(Строгановская) церковь 1719 год — главное украшение улицы. Композиция церкви отвечает духу европейской барочной архитектуры. Рядом находится дом Строгановых. Несколько бронзовых скульптур. Высокое кирпичное здание -бывший пассаж купцов Блиновых. В доме находились гостиницы, магазины, почта, телеграф, рестораны. Сквер напротив пассажа — Блиновский садик, рядом с фонтаном памятник (1977г.) революционным матросам Волжской флотилии. Здание бывшей биржи. В первой половине XIX века Рождественская улица фактически стала продолжением Нижегородской ярмарки, с этого времени застраивалась каменными домами в стиле русского классицизма. К середине века была застроена усадьбами, магазинами, гостиницами и торговыми конторами. Во второй половине XIX— начале XX века стала крупнейшим торгово-финансовым центром Поволжья и застраивалась доходными домами, торговыми пассажами, банковскими зданиями. В XIX веке по имени улицы был назван один из административных районов Нижнего Новгорода — Рождественская сторона. Памятник Минину и Пожарскому. В 2004 году мэр Москвы Ю.Лужков решил установить копию московского памятника в Нижнем Новгороде. Он предложил скопировать памятник знаменитому российскому скульптору Зурабу Церетели и 4 ноября 2005 года состоялось торжественное открытие памятника на новой площади Нижнего Новгорода — площади Народного единства. Выбор места оказался не случайным— ведь именно отсюда началось народное ополчение 1611 года.

-

Лестницы, овраги, пироги. Набережные, Ильинка и Покровка. Нижний Новгород в сентябре 2024г.

Прощаемся с Большой Покровкой и поворачиваем на Малую Покровку. На углу композиция — Ленин и нижегородские марксисты. Напротив можно видеть старинный угловой дом 19 века, со своей историей. Табличка на доме рассказывает о том, что в нем какое-то время жил литератор и один и первых музыкальных критиков России Улыбышев. В те годы дом был культурным центром города. Здесь собирались артисты, музыканты, художники и писатели. Улыбышев поддерживал молодого Балакирева. По инициативе Улыбышева в Нижнем Новгороде был создан первый любительский симфонический оркестр. На перекрестке Большой и Малой Покровских улиц когда-то находилась проезжая Никольская башня Большого города. Подступы к ней прикрывались обширным водным зеркалом двух прудов, занимавших нижнюю часть современной площади Горького. Дорога к башне шла по разделявшей их земляной насыпи-дамбе, которая еще на плане города 1857 года имела длину около 150 м. Эта дорога в XVII—XVIII столетиях носила название «Большая Московская дорога». Сейчас на этом перекрестке стоит этот особняк 19 века. В соседнем здании находится туристический центр. Здание ФСБ по Нижегородской области, впечатляет. Банковское здание-сундучок. В левом нижнем углу фото — жанровая скульптура Стабильность и Благополучие. Соседнее здание — Дворец бракосочетания. Здание построено в 1905 году в стиле поздней эклектики. Еще несколько красивых зданий. Мы подходим к углу Ильинки. Улица названа в честь построенной в 1506 году деревянной церкви Святого Ильи Пророка. Улица поднимается в гору и идёт до того места, где ранее находилась городская застава (или решётка), обозначавшая конец городской черты. По улице проходила дорога на Владимир и Москву. Изначально заселялась купцами, ремесленниками и ямщиками. В в 1830 годыулица была вымощена булыжником. Но мы идем не вверх, а постепенно спускаясь вниз. На углу Малой Покровки и Ильинки — особняк купца Ремлера, в нем находилась единственная аптека в городе. Первоначально Ильинка имела преимущественно деревянную застройку. День 22 августа 1839 года стал поворотным для Ильинской. В этот день случился большой пожар, он продолжался 9 часов, уничтожая всё на своём пути. В результате вся деревянная часть застройки Ильинской выгорела. Правительство выделило погорельцам ссуды, после чего на улице развернулось масштабное строительство. Дома возводили каменные, богатые, по проектам лучших архитекторов, в том числе Георга Ивановича Кизеветтера. В проектировании также принимали участие Иван Ефимович Ефимов, Лев Владимирович Даль и многие другие. В 1880 году Ильинская окончательно приобрела свой облик богатой, респектабельной, престижной улицы. Почти все дома на Ильинке принадлежали купечеству, здесь на было трактиров, харчевен. Общая протяжённость улицы 2 километра 382 метра. Церковь Вознесения Гсподня 1866г. Церковь Успения Пресвятой Богородицы, первое упоминание - 1621 год, строительство - 1672 год. Палаты Олисова 1676 год - памятник архитектуры. Церковь Илии Пророка 1505 год, строительство в камне в 1655 год. Церковь Казанской иконы Божьей матери, 1687 год, была снесена в 1935 году, заново построена в 2005-2012 годах.

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

Солнце в 6 градусе Весов. Этот солнечный градус в созвездии Весов укрепляет чувство Любви и тянет ко всему прекрасному. Нахожу, что сегодняшний праздник Солнца надо отметить прогулкой на природе. Солнечные Праздники каждый ощущает на себе, но не замечает их в силу предрасположенности к иным празднествам, о которых вдруг вспоминает по-мере их приближения сам не ведая зачем... Прогулка неспешная, тепло, природа рукоплещет теплым сентябрьским денькам. Здорово, красиво, замечательно.

-

Лестницы, овраги, пироги. Набережные, Ильинка и Покровка. Нижний Новгород в сентябре 2024г.

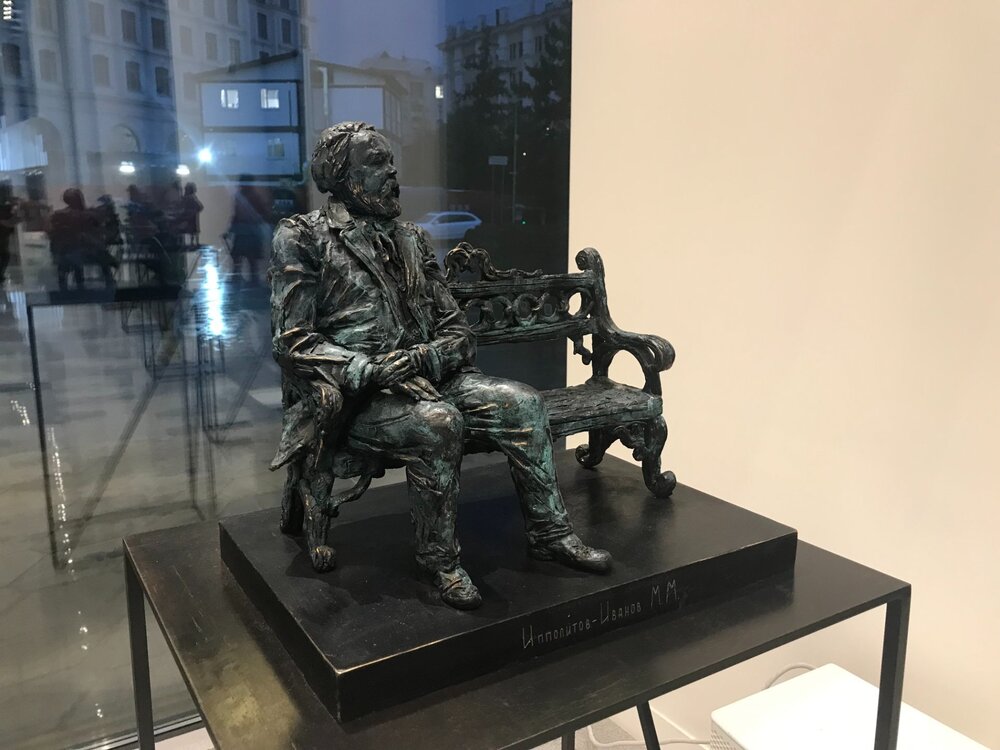

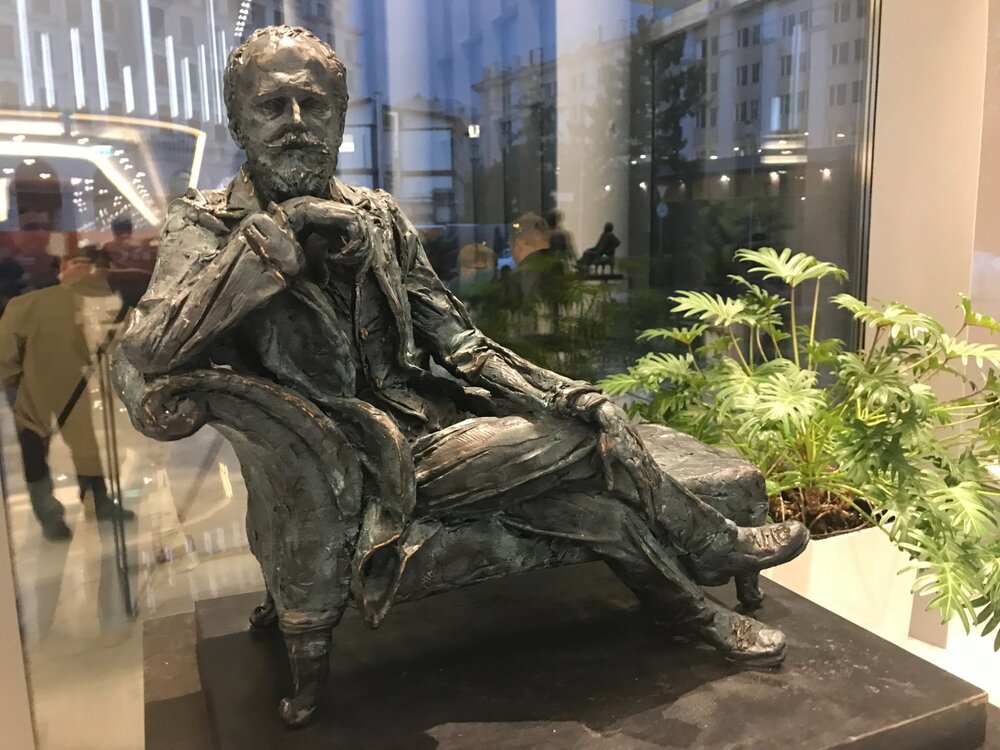

В малом сквере у начала Большой Покровской есть небольшой фонтан и скульптуры продавца газет и читателя газет. Мы сидим на скамейке и вспоминаем о пирогах Штолле. Неспешно фланирует народ, туристы из Китая, их немного, но они ярко выделяются своей суетливостью. По соседству со сквером находится хороший книжный магазин, надо будет в него зайти. Посидели, отдохнули, пора идти дальше. Желтое здание - бывшее здание Думы. Большая Покровская улица — главная улица города, в 80-х годах Покровка стала пешеходной, до этого здесь ходили троллейбусы и трамваи. Как на всякой пешеходной улице, здесь можно встретить уличных музыкантов и продавцов шаров. Самые красивые здания на Покровке— здание бывшей Думы (находилось в ремонте), рядом скульптура городового, здание Драматического театра со скульптурой Е.Евстигнеева, сидящего на скамейке (рядом с ним, в этот раз, сидела поклонница актера с пышным букетом цветов, я решил, что не следует их тревожить своим фото) и здание Государственного банка. Это здание банка построено в 1913 году, на его открытии присутствовал царь Николай II, в годы Первой мировой войны здесь хранилась половина золотого запаса империи. Караулит здание Думы и начало Покровки городовой. Ну, что же, пройдемся не спеша по немноголюдной пешеходной улице. К вечеру она наполнится молодежью и активными пенсионерами. Счастливые наездницы, коза этим обстоятельством очень довольна. Драматический театр, недалеко от него дом, где родился Добролюбов. Здание Государственного банка. Нет, в ресторан после пирогов мы решили не заходить. Все в меру. Здание драматического театра. Много скамеек, можно посидеть и отдохнуть. С актером Евстигнеевым в обнимку фото не получилось, счастливая дама с букетом не подпустила. Нижний Новгород без козы, как Санкт-Петербург без конных статуй. На козу стремятся присесть многочисленные туристы, поскольку коза - это мимолетное желание чего-то неуловимого из далекого-далекого детства. Очередь на козу мы стоять не стали, успели сделать фото в паузе и пошли себе дальше. Скульптур на Большой Покровке хватает, обычно рядом с ними делают фото, трут выпуклые поверхности, загадывают желания и тут же о них (желаниях) забывают. Мир желаний скоротечен. Желаете обувь почистить? Пожалуйста. Длина Большой Покровской улицы — 2232м, для сравнения длина Старого Арбата в Москве— 1200м. Кстати, Покровка стала пешеходной улицей раньше Арбата. Архитектурные изыски Покровки сменяются динамической и текучей архитектурой, как писал поэт В.Иванов, имя которой музыка. Саксофонист выводит мелодию Армстронга, мы заворачиваем на Малую Покровку.

-

Лестницы, овраги, пироги. Набережные, Ильинка и Покровка. Нижний Новгород в сентябре 2024г.

Перед тем, как выйти на променад по Большой Покровке — Малой Покровке — Ильинке, необходимо было подкрепиться. Обычно я не даю рекламу заведениям общепита, но здесь сделаю исключение. Кафе-пироговая Штолле на площади Минина и Пожарского, вернее пироги в этом месте, просто отличные. Кофе пить не рекомендую, не умеют здесь его делать, лучше побаловаться чайком. Мы заходили в заведение дважды, первый раз взяли пирог с малиной и черникой по 2х250г, во второй заход брали курник — 500г на двоих и пирог с капустой и яйцом 250г. И здесь, после всего этого изобилия я пошел к кассе за добавкой, почувствовал, что смогу...

-

Лестницы, овраги, пироги. Набережные, Ильинка и Покровка. Нижний Новгород в сентябре 2024г.

В наших планах было зайти в художественный музей, что мы и сделали. Музей находится в Губернаторском дворце, экспозиция расположилась на трех этажах. На все, не торопясь, было потрачено час с небольшим. После этого прошлись по самому Кремлю, погода была отличная, поднялись (однако, на лифте) на Спасскую колокольню, спустились с нее (тоже на лифте), и почувствовав, что пора перекусить, отправились в заправочную, которую наметили заранее перед отъездом.

-

Лестницы, овраги, пироги. Набережные, Ильинка и Покровка. Нижний Новгород в сентябре 2024г.

Впечатление от города начинается с вокзала. Московский вокзал Нижнего Новгорода построен в 1862 году, реконструирован в 2017-2018г. Тем не менее, вокзал не отвечает требованием времени. Для города, с населением больше миллиона, он явно маловат, выглядит не современно. Некоторые странности вокзала можно будет заметить при отъезде, первая платформа — это 4 путь, шестая платформа — 17 и 18 пути, есть еще две стороны — Московская и Кировская. На пути можно не обращать внимание, главное, найти нужную платформу. Эскалаторов здесь нет, поэтому первые нижегородские лестницы начинаются с ж.д. вокзала. Но это мелочи. Подъехав на автобусе до остановки Речной вокзал, и посмотрев на откос, стало понятно — вот она первая серьезная лестница, с набором высоты 80 метров в лоб. Придется попыхтеть. Но ничего, чемодан затащил минуты за четыре, дальше можно катить на колесах. Внизу Троицкая церковь, наверху Ильинская церковь. Еще метров двести по набережной и мы прибыли. Заселились быстро, пообедали и пошли смотреть Кремль. В наших планах сегодня пройтись по стенам Кремля вкруговую, расстояние здесь более двух километров, ступени крутые 45-50 градусов, но есть перила, главное не торопиться. Можно пройти половину пути, сбросить 82 метра и выйти на набережную, но мы решили, что надо пройти по всей стене. Покупаем билеты на вход в Пороховой башне и двигаем вперед по часовой стрелке. Основная масса туристов идет половину пути. В некоторые башни можно зайти и осмотреть музейные экспонаты и картины, для этого надо будет преодолеть крутые, до 60 градусов ступени. На входе об этом туристов предупреждают. Виды из бойниц Кремлевской стены отличные, то на Оку и Волгу, то на соседние городские улицы. Затратили мы на эту прогулку 64 минуты. Калорий потратили штук двести на каждого. Как там действует гель «Лошадиная сила», который надо каждый день втирать в колени, не знаю. Может кто и пробовал, отзовитесь, как ваши суставы? Все, теперь нам пора осматривать изнутри сам Кремль.

-

Что можно посмотреть в России

Замечательно! Впрочем, наше понимание не окончательно, поскольку необходимым образом сопряжено с незавершенностью всего того, что может быть понято во времени (то, уважаемый мной Карл Ясперс). Сегодня джаз хорошо послушать, завтра раствориться в тишине, послезавтра и балалайка хорошо зайдет в самую глубину. У меня нет ожидания с нетерпением чего бы то ни было. "Все идет по плану", как любил говорить один мой знакомый, заряд энергии - разряд энергии. Смысл есть во всем, можно не торопить события, а просто наблюдать за происходящим.

-

Лестницы, овраги, пироги. Набережные, Ильинка и Покровка. Нижний Новгород в сентябре 2024г.

Ехать или не ехать в Нижний Новгород? - личное дело каждого. Город, с населением в 1,2 миллиона человек, входит в шестерку наиболее популярных туристических городов России. От Коврова до Нижнего всего полтора часа на «Ласточке», можно и за один день управиться. Мы решили, что этого будет маловато, а вот на три дня будет самое то. Нам доводилось бывать в Нижнем Новгороде, но то были времена развитого социализма, а не туризма, так что, сами понимаете, эффект не тот. Город, в котором находилось множество оборонных предприятия, был закрыт для иностранцев. Не туристический был город. Сейчас многое изменилось, город похорошел, на Стрелку вообще любо-дорого посмотреть, а Кремль каков! Заглядение. Нижегородские прогулки включили в себя — Рождественскую улицу, Кремль и площадь Минина и Пожарского, улицу Большую и Малую Покровку, Ильинку, набережную Федоровского, Стрелку и Ярмарку, Благовещенский и Печерский монастырь, парк Швейцария. Старый город частично сохранил свою историческую застройку, хотя более 700 домов 18-19 века в советские времена было снесено. Сам Нижний Новгород был основан в 1221 году Владимирским князем Юрием Всеволодовичем, эта историческая дата часто встречается на брусчатке в центре города. В 1612 году в Нижнем Новгороде Кузьмой Мининым было собрано ополчение, чтобы спасти Москву от поляков— картина К.Маковского «Воззвание Минина», 1896г. демонстрируется в художественном музее города. Историческая часть города расположена на холмах, которые называются Дятловы горы (высота - 70-110м), всего гор семь, но где они возвышаются, визуально обнаружить невозможно. Зато хорошо просматриваются овраги, их четыре — Монастырский, Ильинский, Почаинский и Ковалихинский. По двум из них проложены транспортные артерии, которые спускаются к Оке. Ходить пешком от набережных вверх приходится по ступеням либо по крутым тротуарам - гладко только на бумаге, надо заметить, здесь также встречаются овраги. В 1896 году в городе прошла Всероссийская художественно-промышленная выставка, по ее случаю в городе пустили трамвай и фуникулер, открыли музей и построили театр. Трамвайные линии в дореволюционной России были вторыми, первые были запущены в Киеве в 1892 году. В настоящее время трамвай продолжает функционировать, протяженность трамвайных линий — 180 км. С Нижним Новгородом связаны имена многих работников искусства и науки. Владимир Даль, служа в Удельной конторе в Нижнем, в 1840 году дописал свой словарь до буквы «П», Борис Кустодиев много рисовал, здесь в художественном музее выставлена его картина «Русская Венера». В Нижнем родился Николай Добролюбов, жили литераторы Николай Карамзин, Владимир Короленко, Анатолий Мариенгоф, Василий Розанов и Максим Горький. Не по своей воле здесь жил, в свое время и наш физик, позднее правозащитник Андрей Сахаров. Так выглядел исторический центр города до революции.

-

Что можно посмотреть в России

Руководитель ансамбля - Борис Фрумкин, ему в этом году исполнилось 80 лет. Возможно, некоторые классики джаза в его сознании - это личная ностальгия об ушедшем, так что, невозможно выйти из этой матрицы. Что поделаешь, возраст. Если вы сравните их исполнение и репертуар с ансамблем Георгия Гараняна (это надо видеть и слышать) или Игоря Бутмана, то поймете, в чем тут разница. Все познается в сравнении.

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

С днем Парижской Коммуны! Впрочем, когда будут отмечать это мероприятие, о нем ведь и не вспомнишь... А сколько таких праздников, которые для тебя ничего не значат? Тьмы и тьмы. Однако, День хорошего настроения и нормального давления, без привязки к внешне - событийному, можно отмечать с удовольствием. Хоть каждый день. Итак, погода солнечная, настроение боевое, это значит - день праздничный и его надо встретить по-праздничному. Сегодня мы идем в Нижегородский кремль, на маршрут по стенам и башням кремля. Маршрут, не сказать чтобы легкий, как-никак 82 метра по ступеням вниз, затем, те же 82 метра вверх. Расстояние 2100 метров, для тех у кого слабые коленки, можно пройти и половину, цена - в два раза дешевле. Ступени крутые 45-50 градусов, это круче, чем в метро на эскалаторе, так что, следует подумать как следует. Впрочем, мы не раздумываем, а идем полный круг по часовой стрелке. Попыхтеть пришлось, ничего не скажешь, это самый протяженный маршрут по кремлевским стенам в России (С Китайской стеной сравнивать никак нельзя). Маршрут мы прошли не торопясь за 64 минуты, с заходом в башни. Площадь Нижегородского кремля - 0,221 км в квадрате, площадь Московского кремля 0,226 км в квадрате, можете сравнить. В Нижегородском кремле 13 башен, в пяти из них расположены музейные экспозиции. Строительство каменного кремля начали в 1508 году, завершили в 1516 году, работы велись под руководством Петра Фрязина. В 1697 году Нижегородский кремль утратил свое военное значение и постепенно разрушался. Несколько раз за него брались - реставрировали и ремонтировали, но все что-то мешало, то война, то революция, то разруха. И вот взялись по-серьезному - на Нижегородский кремль любо-дорого посмотреть. Чем не праздник?

-

Что можно посмотреть в России

Концертный зал "Зарядье" Москва. Мы сходили на джазовый ансамбль Олега Лундстрема под управлением Бориса Фрумкина, оркестру исполнилось 90 лет, и он самый старый в мире. Послушали органные произведения в исполнении Йоханнеса Скудлика. Концертный зал "Зарядье" открылся 6 сентября 2018 года, в нем установлен орган из 5737 труб, звучание - 85 регистров. Изготовили орган в Страсбурге. Самая высокая труба органа - 7 метров, самая маленькая - 5 мм. 29 февраля 2020 года состоялась инаугурация органа - он звучал 24 часа подряд, тогда на нем играли 24 органиста. Исполнение Скудлика очень понравилось, джазовый ансамбль тоже зачет. Вот только джаз - ансамбль Георгия Гараняна, который мы слушали в Санкт-Петербурге в прошлом году, смотрелся лучше. Это за счет исполнения популярных музыкальных композиций.

-

Летние треккинги в Безенги и Архыз

-

Летние треккинги в Безенги и Архыз

-

Летние треккинги в Безенги и Архыз

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

-

Летние треккинги в Безенги и Архыз

С 16 по 26.0824г. топтались с женой в Архызе. Было жарко, пыльно и как-то невесело. Жили в поселке Архыз, устроились хорошо. Но вот ходить особо некуда. Третий раз сбегали за Баритовый водопад. В заповеднике к водопадам Чигордали не пустили, зубры прорвались к Архызу, сейчас там зона покоя. Поэтому ездили в Романтик и ходили там. Цена поездки на озера - 8 тыс., два года назад возили за 5 тыс, чересчур. В поселке Архыз надо делать большую стоянку для авто, освобождать центральную улицу от квадроциклов и асфальтировать дороги. Массовое строительство в поселке гостевых домов, гостиниц без развития инфрастуктуры (где сетевые магазины?) приведет к последствиям. Сейчас идет интенсивное строительство в районе Романтика, там будет еще пара горнолыжных кластеров в районе Дукки, пройдет дорога с Красной поляны, короче, что делать в поселке Архыз через три года, не знаю. Остаются лошади, квадроциклы и рафтинг... Народ, скорее всего, поедет в Романтик. Тем более обещают проложить в Романтике еще 100 км трекинговых троп. По новой эко-тропе"Пихтовая", что в Романтике, прошли одни из первых, ее открыли 26 июля. Набор семьсот метров своими ногами, зато был, как бонус, бесплатный спуск на канатке.

- Земля далекая! Чужая сторона! Грузинские кремнистые дороги...в туре 16 GS "Горная Грузия. Альпийские миры Сванетии" с 12.07.24-21.07.2024

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

Главное в стихотворении - это первая строка. Если она легла, то ты чувствуешь, что все остальное - это дело времени и твоих усилий. Начинай творить. Осень. Люблю осенние творения- Прохладу, ранний листопад, Пустячных слов столпотворение И в «Сбере» депозитный вклад. Люблю осенних буйных красок Перенасыщенную кладь, Задумчивость поры загадок И завороженную стать. Люблю туманы над рекою, Грибные тайные места, Что столь глубокой тишиною Сомкнули древние уста. Люблю прогулки, размышления, Невероятному поверь, Когда природные творения Распахивают кладезь — дверь... Вдруг хрустнет ветка под ногою, И шорох проползет тотчас, Чуть слышно и своей тропою, Кабан уходит прочь от нас. Нет комаров и прочей мошки, Звенящей в яростной жаре, Лишь пополняются лукошки, Тебе достаточно? - «Добре». Тропинка узенькая вьется Через полянки, вдоль ручья, Кому еще пройти придется, Верст двадцать с гаком, сгоряча? Уйдет осенняя прохлада, Чредою втянут холода В октябрь, тут утепляться надо, И планы строить, господа. Мы ждем, когда нагрянут «мухи», И лужи стянутся ледком, Затем, сведя баланс в Гроссбухе, Замыслим планы о другом... 10.09.2024г.

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

- Спасибо за сбывшуюся мечту ( кольцевой тур по Алтаю с 17.08.2024)