Весь контент Нафаня

-

Пара дней до тура. Осень в Твери.

Дошла до стрелки - места впадения Тверцы в Волгу: На противоположном берегу Тверцы красиво возвышается над низкой частной застройкой колокольня церкви Свято-Екатерининского монастыря. Первоначально храм св.Екатерины возник на слиянии двух рек в первой половине 17-го века, сначала был деревянным, потом перестроен в камне. У храма та же история, что и у многих по России - в 1930-ые был закрыт, в 1960-ые разобрали поврежденную во время войны колокольню, с 1996-го года началось восстановление храма, с созданием вокруг него женского монастыря: Место впадения Тверцы в Волгу: Полюбовавшись на отражения монастыря в водах рек, отправилась обратно, к Новому Волжскому мосту. Свернула только немного в сторону. Прошла мимо многострадального здания Речного вокзала. Построено оно еще в 1938-ом году, некогда весьма украшало набережную Афанасия Никитина, а заодно и служило точкой отправления корабликов в целый ряд городов на Волге. Однако, вот уже несколько лет как находится в весьма печальном состоянии, разрушаясь на глазах. С 2017-ого года, когда началось обрушение здания, большие чиновничьи головы всё решают его дальнейшую судьбу, ищут деньги на восстановление или ждут, когда разрушится само, дабы снести совсем и построить что-нибудь современное стеклянно-бетонное, как у нас часто нынче бывает. А жаль, здание интересное, остатки былой красоты просвечивают даже сквозь нынешнюю разруху: Напротив вокзала расположена Успенская церковь, которая некогда являлась частью древнего монастыря Отроч. Собственно, вокзал и построен на территории монастыря, место под его строительство освободили, снеся все монастырские постройки, кроме Успенского храма. Письменные упоминания о монастыре встречаются уже в 12-13 веках, но тот храм, что мы можем видеть сегодня, был возведен на месте старого, обветшавшего храма 14-го века в 1722 году. Монастырь видел многое и многих - в его стенах написаны Тверской летописный свод 1305-го года и Повесть о Михаиле Тверском, в нём жили и писали свои труды Максим Грек и опальный московский митрополит Филипп (Колычев), его настоятелем некоторое время был Тихон Задонский. Напротив храма - скульптурное изображение митрополита Филиппа II, того самого, что выступил против опричнины Ивана Грозного, за что был судим, лишён сана, изгнан в Отрич, а в его стенах предположительно задушен Малютой Скуратовым, прибывшим якобы просить благословения на поход. Посмотрев на храм, я возвращаюсь на набережную, чтобы дойти до моста, точнее, до начинающегося от него Комсомольского проспекта. Там, к слову, расположен Музей тверского быта, который я очень хотела посмотреть, но - увы! - выходной. Остался на следующий раз. Однако, надо же было придумать, чем заняться, раз уж музеи закрыты. Погода, конечно, манила сидеть на лавочке и греться на солнышке, но туристический зуд звал посмотреть что-то ещё. Поэтому блуждая в поисках по интернету перед поездкой, я-таки нашла, куда отправиться. Попался мне на глаза Ботанический сад Тверского университета. Вот к нему и иду:)

-

Пара дней до тура. Осень в Твери.

Перейдя на другой берег Волги по Староволжскому мосту, я свернула сначала налево и... никуда не пошла:) Присела на лавочку, где пригревало почти по-летнему солнце, даря последнее перед зимой тепло, что хотелось просто сидеть и наслаждаться:) Но долго на месте я же сидеть не могу, потому отдохнув немного, отправилась гулять вдоль реки по набережной, узнавая напротив здания, мимо которых шла вчера вечером. Купола Спасо-Преображенского собора и Императорский путевой дворец: Городской сад и кинотеатр: Новый Волжский мост: Прохожу мимо памятника морякам-подводникам: Солнечные краски осени: Вода притягивает к себе гуляющих и рыбаков: Выхожу к памятнику тверскому купцу, бесстрашному путешественнику, автору "Хождения за три моря" Афанасию Никитину: Рядом с ним всегда немало туристов, и утки нашли в том свою выгоду, собираются в ожидании булок:)) За Афанасием Никитиным - красивое здание в стиле классицизма, Дом Зубчаниновых, вторая половина 18-го века: А рядом с ним - Воскресенская церковь, церковь Трёх исповедников (1731 г.) С другой стороны от церкви здание казарм Московского полка, схожее и симметричное по архитектуре с домом Зубчанинова, вместе с церковью они образуют как бы единый архитектурный комплекс. Правда, оно не в столь отреставрированном состоянии: Иду дальше, любуясь осенними видами набережной и Волги:

-

Пара дней до тура. Осень в Твери.

Итак, я вышла на берег Тьмаки, к тому месту, где она впадает в Волгу. Там, на берегах двух рек расположен мемориальный комплекс - Обелиск Победы, открытый в 1970-ом году в годовщину освобождения Твери (тогда Калинина) от фашистов (16 декабря), памятник воинам-интернационалистам, небольшая церковь Михаила Тверского. Красивый сквер с мостиками-переходами и видами на Волгу. Обелиск Победы - стела высотой 45,5 м, увенчанная чашей, в которой два раза в год - на 9 Мая и 16 декабря - зажигают огонь. Вечный же огонь горит внизу, под обелиском, там также звучит метроном и траурные мелодии: Церковь Михаила Тверского и Монастырский мост, а за ним виден Староволжский мост: Мемориал памяти воинов-интернационалистов: и отдельный памятник - пограничникам: Побродила по мостикам и дорожкам: Утки в ожидании улова, наблюдают:) Осень на берегах Тьмаки: Женщина остановилась покормить птиц: Слетелись, сбежались разом:) Спасо-Преображенский собор и Путевой дворец виднеются чуть в стороне: А в другую сторону бросила взгляд - Обелиск Победы: По таким золотисто-осенним дорожкам гулять одно удовольствие: В Волге отражается небо: Церковь: Впереди показался мост, к которому я и направляюсь, чтобы перейти на другой берег Волги: Продолжение следует...

-

Пара дней до тура. Осень в Твери.

Мой путь лежит снова к Волге, погода стоит чудесная, тёплая, солнечная, хочется гулять, да и на другом берегу я ведь ещё не была. От Пролетарки иду немного другой дорогой, чтобы увидеть что-то новое. На улицу Бебеля я вышла случайно, но сразу нашла то, что всегда ищу в старых городах - маленькие одноэтажные домики с чудесными резными ставнями, палисадами, мезонинами, да ещё украшенные красками осени. Мимо таких картинок я пройти не могу:) Чудесная резьба, деревянное кружево: Карлсон, ты здесь?:) Я собиралась заглянуть к церкви - Белой Троице, потому в какой-то момент свернула в сторону на улицу Трудолюбия и почти сразу увидела двери частного музея керамики Анатолия Камардина. В музее - бывшей мастерской представлены работы керамиста, ушедшего из жизни в 2012-ом году, есть возможность приобрести что-то из них, а также поучиться создавать керамику на мастер-классе. Двери были закрыты, да в общем я и читала, что нужно предварительно звонить и договариваться о посещении. Я только посмотрела на панно "Праздничное шествие", украшающее вход в музей: Белая Троица тоже уже впереди показалась: К ней и иду: Это самая старая из сохранившихся в Твери церквей, она построена в 1564-ом году на деньги двух купцов - Гаврилы Тушинского и Петра Лапина. Сохранилось и имя зодчего - Григорий Маков. Освящена она в честь Пресвятой Животворящей Троицы, а вот почему носит название "белой", мнения расходятся. По одной из версий, так её называли из-за цвета стен, которые всегда были окрашены в белый, по другой - она была освобождена от уплаты податей тверскому архиерею, так как была приписана к Троице-Сергиевой Лавре, т.е. была "обелена" от сборов. Колокольня была пристроена в 1812-ом году, поначалу была двухъярусной, и лишь более чем через сто лет приобрела свой нынешний вид: Росписи в храме - конца 18- второй половины 19-го века: А вокруг - всё тот же уют старых низкорослых кварталов, частного сектора. Буквально в паре шагов - гостиница для паломников, симпатично украшенная мостиком перед входом и фонариками: Снова возвращаюсь на Бебеля: Чтобы сквозь осенние краски пройти по ней... ... до реки, в которой тоже отражается осень:) Это пока ещё на Волга, а Тьмака: Продолжение следует...

-

"Уральские самоцветы", или мой первый визит на Урал (2021 г., гид - Олег Пирязев)

Да не плохой, никакой:)) на нижней тропе особенно. Более-менее есть на горах, иногда на "Белом ключе" пробивается. За Белый ключ туристы, идущие не одним днем, обычно берут рацию, настроенную на канал егерей. На случай форс-мажора или новости узнать:) этим и хорош Таганай - мозг отдыхает от информационного шума:)

-

"Уральские самоцветы", или мой первый визит на Урал (2021 г., гид - Олег Пирязев)

Я так понимаю, Вы осенью собираетесь ехать? Учитывайте, что 15 часов светового для у нас уже нет. Темнеет ещё до восьми. Если собираетесь ходить в течение 15 часов, хотя бы хороший фонарик берите. И имейте ввиду, что связь и уж тем более интернет на Таганае весьма призрачные, на отдельных участках местами пробивается... считайте, что нет их. Ну, и во второй половине сентября там легко можно снег увидеть уже, соответственно, одежду/обувь подбирайте. Причём днём может быть жара, с заходом солнца температура резко падает.

-

"Уральские самоцветы", или мой первый визит на Урал (2021 г., гид - Олег Пирязев)

Потому что нет там летом водопада. Речка и то часто под камни прячется. Водопад тот ехать смотреть нужно в период таяния снегов или сильных дождей. Хотя есть горы вокруг, в том числе Хаузе, с которой открывается панорама на все три шихана, но это немного не то, что хочет видеть турист в рамках экскурсионного тура)

-

"Уральские самоцветы", или мой первый визит на Урал (2021 г., гид - Олег Пирязев)

Плюс 5 к Двуглавой. До Двуглавой 6 км, до Гремучего ключа ещё 2,5 ( от него подъем на Бараньи лбы, но если Двуглавая для Вас показалась сложной, туда вряд ли стоит, там вообще достаточно сложный подъем по большим валунам, тропы практически нет), потом до Откликного ещё около 3 км. Тропа от Двуглавой до Откликного - это примерно тот же пыхтун (то вниз, то вверх, то ровно), украшенный еще парочкой маленьких каменных рек с шатающимися под ногами "живыми" валунами. Красиво очень, но идти по ним не слишком лёгкая прогулка:) Итого в районе 12-13 км. Так что смело можете умножить время в пути до Двуглавой на 2, получите, что обратно рискуете возвращаться по темноте.

-

"Уральские самоцветы", или мой первый визит на Урал (2021 г., гид - Олег Пирязев)

Палатку там в лесу не поставишь, нац.парка зона, запрещено. Только на кордонах/приютах. Так там можно в домике ночевать, не в палатке. Удобств, правда, никаких - деревянные лежаки внутри и печка дровяная для отопления. С ночёвкой в Златоусте - это разве что Двуглавая сопка и Каменная река. Особо быстро бегающие успевают до Откликного добежать, но там от Двуглавой ещё километров 5. Можно, конечно, по нижней тропе без захода на Двуглавую идти, но расстояние от этого несильно сократиться, и, как по мне, так она скучная - лес и лес, никаких видов практически, кроме выхода к Каменной реке. Да и подниматься потом к Откликному все равно ж в финале пути. Обычно по верхней всё же ходят. Дальше одним днем с ночёвкой в Златоусте Вы уже точно не дойдёте, Таганай - это десятки километров горных троп и ещё несколько горных вершин. На небольшие расстояния по хорошо утоптанным тропам. Кожаные кроссовки на курумниках можно оставить километров через 5. Подошва отдельно, верх отдельно)) К тому же они совершенно не оберегают ногу на камнях, тогда как треккинговый ботинок очень хорошо фиксирует ногу в районе щиколотки и спасает от вывиха, если отступиться, соскользнуть, подвернуть. Ну, и пальцы от ударов, когда споткнешься о камень. Я уж не говорю о том, что подошва на камнях у них скользит гораздо меньше, что они промокают гораздо меньше, а даже если промокают, в них гораздо теплее и комфортнее с мокрыми ногами, чем в кожаной обуви. Экипировку для гор/треккингов всё же не просто так придумали:) но дело Ваше, конечно, в чем ходить.

-

Пара дней до тура. Осень в Твери.

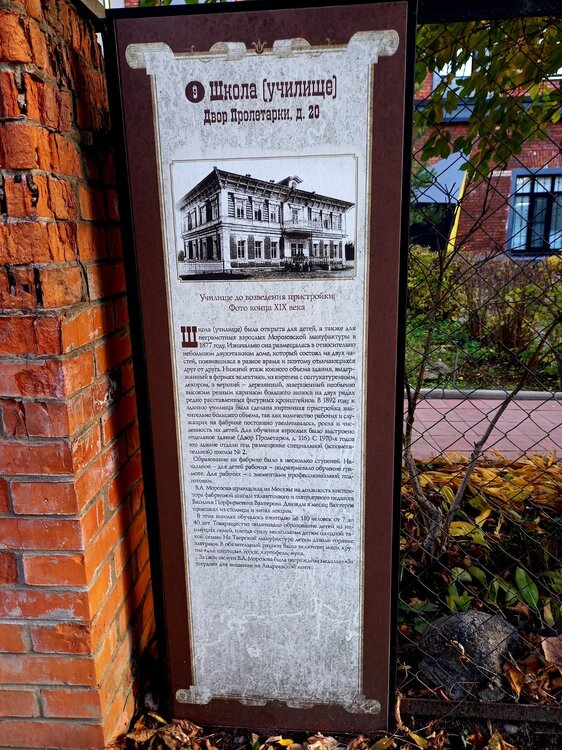

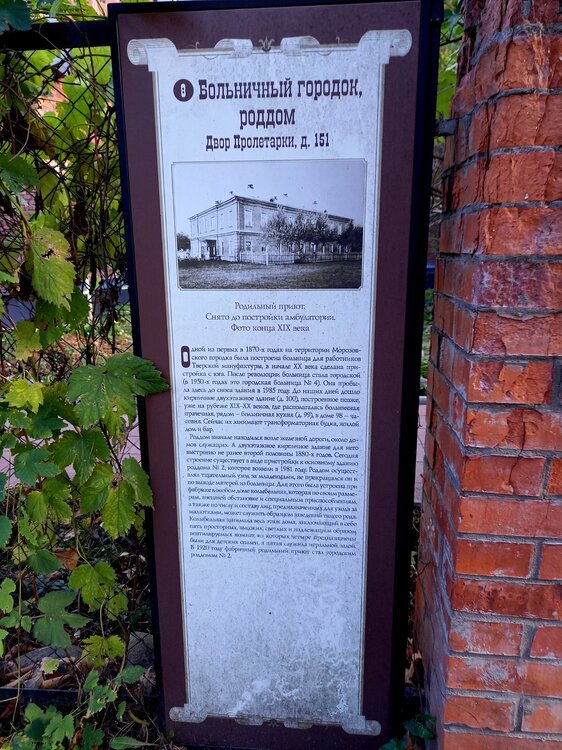

Целью моей утренней прогулки по Твери был Морозовский городок или нынче Двор Пролетарки. Это один из первых рабочих районов в России, построенных вокруг промышленного производства для его рабочих и их семей. Это действительно был город в городе - он был обнесён стеной и содержал внутри себя (помимо производственных и складских корпусов) всё, что нужно для нормальной комфортной жизни - жилые помещения-казармы, лавки, баню, железнодорожную станцию, клуб, поликлинику, больницу, родильный дом, школы, приюты, собственную электростанцию и пожарное депо и даже собственный театр. Мало того, что городок этот был весьма функционален, он ещё отличался красотой - строгие формы линий, единый кирпичный стиль, местами украшенный элементами модерна. Не случайно на Всемирной Парижской выставке проект его застройки получил приз. Честно говоря, то, как организовывали быт своих рабочих и служащих купцы и промышленники 19-го века, меня поразило ещё дома. У нас сохранилась Юрова мельница и следы весьма обустроенной территории вокруг неё. Но тут, конечно, размах иной, весьма и весьма впечатляющий... Однако, по порядку. История городка началась в 1858-ом году, когда по инициативе Саввы Морозова здесь началось строительство бумагопрядильной и ткацкой фабрик. Савва Морозов - бывший крепостной, выкупивший сам себя у хозяина за баснословную сумму, основатель купеческой династии - человек удивительно целеустремленный и умеющий добиваться своего. Но на тот момент ему было уже почти 89 лет. Поэтому сам он руководить строительством, конечно, уже не мог. Поручил было старшему сыну Абраму, да тот здоровьем был слаб, внезапно скончался ещё до начала строительства. Внуки же от него - Абрам и Давид - были ещё малы. Потому дела по основанию Тверской мануфактуры были поручены младшему и любимому сыну Тимофею. Тот сразу выкупил соседние со строящимися корпусами фабрик участки земли, и принялся параллельно создавать инфраструктуру. Над проектом городка работала целая группа архитекторов, строили по заранее утвержденному плану - фабричные корпуса, склады, подсобные помещения располагались в одной стороне, жилые казармы, магазины, социальная инфраструктура - в другой части городка. Строили из красного кирпича, производимого на собственном же заводе, расположенном неподалеку, в Тверской губернии. Жилые корпуса - казармы - представляли собой по сути общежития коридорного типа: по обеим сторонам длинного коридора, протянувшегося через всё здание, располагались жилые комнаты. Пока шло строительство, умер Савва Морозов, оставив огромный капитал, и Товарищество Тверской мануфактуры, устав которого был утвержден самим императором. Прошли ещё годы, и отошел от дел и Тимофей Морозов, Тверская мануфактура была передана в управление повзрослевшим Абраму и Давиду, но особого следа в становлении предприятия и городка они не оставили: Давид почти сразу передал свою долю брату, а Абрам Абрамович Морозов, человек весьма рисковый, однажды не выдержал последствий какой-то своей финансовой авантюры и помутился рассудком. Потому следующий яркий период Морозовского городка связан с именем его супруги Варвары Хлудовой. Не случайно одно из самых больших и красивых зданий носит её имя. Более 40 лет, вплоть до своей смерти в 1917-ом году Варвара Алексеевна принимала активное участие в развитии и управлении предприятием. Поначалу и вовсе фактически руководила сама, а в 1895-ом году вернулся после окончания учёбы сын Иван, взяв на себя вопросы руководства. Именно по её инициативе Морозовский городок существенно расширился и оброс социальной инфраструктурой: появился родильный дом (роженицам стали, к слову, предоставлять небольшой декретный отпуск), ясли для малышей, приют для детей-сирот, аптека, начальные школы для детей рабочих, а также воскресная и торговая школы для взрослых, школа рукоделия для женщин, библиотека с читальным залом. А по инициативе Ивана на рубеже 19-20-ых веков было построено здание театра (промышленник вполне здраво рассудил, что зрелище отвлекает людей от пьянки). Даже и после смерти своей Варвара Алексеевна желала заботиться о жителях Морозовского городка. Надо сказать, что муж оставил довольно суровое завещание - всё своё имущество и капиталы он разделил между тремя сыновьями, назначив опекуншей до их совершеннолетия жену. Но она теряла право на них, если повторно выходила замуж. Но у Варвары Алексеевны были и собственные паи в Тверской мануфактуре. Все свои личные средства по завещанию она велела направить на улучшение жилищных условий рабочих фабрики. Однако, шёл уже 1917-ый год. Вскоре после смерти Варвары Морозовой грянула революция, и Тверская мануфактура была национализирована, Морозовский городок стал Двором Пролетарки. Морозовы навсегда уехали из России в 1918-ом. Иван Абрамович потерял всё, но, говорят, никогда не жалел об утраченном богатстве и благополучии. Сожалел лишь о прекрасной живописной коллекции, что любовно собиралась им годами, и осталась в охваченной огнем революции России. Полотна русских художников значительно обогатила Третьяковскую галерею, прекрасные же образцы французской живописи поделены между Эрмитажем и московским ГМИИ им.Пушкина. А Двор Пролетарки до сих пор является достопримечательностью Твери - прекрасный образец промышленной архитектуры рубежа веков. От производства там ничего не осталось, бывшие фабричные корпуса занимают магазины или торговые центры, часть пустует и разрушается, а в казармах до сей поры живут люди. Не в самых лучших условиях, потому судьба Пролетарки - это предмет споров, обсуждений, дискуссий. Честно говоря, читая интернет перед поездкой, я ожидала увидеть совсем ужас-ужас, ждала печали от увиденных руин некогда блистательного прошлого. Но особо гнетущего впечатления на меня городок не произвёл. Да, есть заброшенные здания, но на вид до полного разрушения им ещё далеко, и в некоторых из них ведутся какие-то ремонтные работы, часть отремонтирована и отдана под магазины, школу, спорт.комплекс, креативное пространство. Живут люди, играют у подъездов дети, гуляют в сквере бабушки с собачками, бегут на учёбу студенты. Особо маргинальных элементов мне не попалось, никакого страха или дискомфорта от нахождения там я не испытала, быть может, потому что было не слишком ранее утро? Хотя я нагулялась по дворам и закоулкам, разве что в подъезды не заглядывала. У меня не возникло ощущения обреченности этого места, наоборот, показалось, что у него есть надежда на благополучное будущее. Ну, и немного фото. Одно из самых красивых жилых зданий, с элементами модерна - то самое, что носит имя Варвары Алексеевны. Его называли также "Парижем", вероятно, после полученного на Всемирной выставке приза. Его единственное перепланировали внутри, разместив там отдельные квартиры с удобствами вместо комнат общежитий, потому там сейчас вполне комфортные условия для жизни: Вид на него же с другой стороны, с мостика над железнодорожным полотном: С него же видны остатки одних сохранившихся ворот в городок: Сквер: В нём когда-то стоял один из первых памятников Ленину, но уцелел лишь постамент. А здание слева (нынешний ТЦ) - это как раз один из фабричных корпусов: По другую сторону сквера производственные или складские здания поменьше, в них тоже расположены магазины: Напротив фабричных корпусов, по другую сторону сквера - здание Народного театра, построенного по инициативе Ивана Морозова: В одной из казарм после ремонта разместилась православная школа: Одна из казарм - с астрономической башней или обсерваторией: Здание, построенное для школы для взрослых: Ещё немного зданий казарм и дворов: Давняя заброшка, аж березки среди кладки выросли. Но что-то там внутри рабочие шуршали: И пара граффити возле заброшек: Следы войны: Из полуразрушенного здания бывшей конюшни и пожарной части по адресу Двор Пролетарки, 107, сейчас сделали креативное пространство с арт-галереей, кажется. Внутрь я не заходила, и даже сфотографировать забыла, отвлеченная табличками на его ограде. Там находится буквально летопись Морозовского городка со старыми и современными фото зданий, входящих в комплекс, с их описанием: Посидев немного в сквере на лавочке, чтобы отдохнули ноги, я иду бродить по Твери дальше. Продолжение следует...

-

"Уральские самоцветы", или мой первый визит на Урал (2021 г., гид - Олег Пирязев)

У нас с Вами просто совсем разные понятия о ПВД:) Мы в ПВД как раз ездим в Башкирию/Челябинскую область. Таганай, Зюраткуль, Айские притёсы, Инзерские зубчатки, Иремель, горы в окрестностях Банного, Малиновая/Белорецк и пр. Лайт-версия (однодневная) - Мурадымовское ущелье, тропа по верховьям над Нугушским водохранилищем или водопад Куперля, шиханы, наши Долгие горы/Карамурантау и т.д. За слегка удлиненную трехдневную версию выходных (на февральские-мартовские праздники, например) мы как раз проходили Таганай до метеостанции. Это в районе 50 км по кругу: верхняя/нижняя тропа. Тот без детей, конечно:) А вот на одно/двухдневных часто встречаются от 5 до бесконечности. Причем бывает, поражают даже собственных родителей, которые обычно готовятся к тому, что придётся останавливаться и ждать группу на середине тропы или возвращаться к автобусу, а дети неожиданно доходят вместе со всеми до финальной точки, да ещё быстрее некоторых взрослых:)

- Ландшафты Южного Урала

-

"Уральские самоцветы", или мой первый визит на Урал (2021 г., гид - Олег Пирязев)

Вы не поверите, однажды мы встретили на тропе совершенно потрясающую семью, которая у меня до сих пор перед глазами: мама, папа и двое деток, мальчик и девочка. Мальчику 5, девочке года 3,5. Но Вы же видели тропу до Белого ключа, тот самый пыхтун. Так вот, эта семья ночевала в палатке на Гремучем ключе. Это ещё 2,5 км от Белого по такому же пыхтуну, да еще через пару курумников перебираться. На Двуглавую, они рассказывали, поднимались папа с мальчиком, мама с дочкой ждали внизу. А так дети преимущественно шли по этим таганайским тропам своими ногами, изредко папа дочку на руках нёс, чтобы передохнула. Но особо не поносишь - у папы за спиной ещё 100-литровый рюкзак с палаткой, спальниками и всем необходимым для ночевки. Шли, не ныли, не хныкали, потихонечку, своим темпом, но шли. Когда уставали, останавливались на перекус, отдых чуть в стороне от тропы. Мы все просто дар речи потеряли от восхищения этой картиной:) А уж пятилеток в походах выходного дня, которые легко проходят маршруты, а потом, когда взрослые в автобусе спят без сил, носятся по этому автобусу, не в силах усидеть на месте, я регулярно встречаю. Дети - это отдельная Вселенная, весьма энергичная:))

-

"Уральские самоцветы", или мой первый визит на Урал (2021 г., гид - Олег Пирязев)

Вы недооцениваете детей, у них столько энергии, что они любого взрослого заткнут за пояс, когда дело касается активности и движухи:)) На "Белом ключе" и ночуют часто те, кто не собирается слишком далеко. Хотя чаще выбирают Гремучий ключ, там тише всё-таки, и до Откликного-Круглицы ближе.

- "Уральские самоцветы", или мой первый визит на Урал (2021 г., гид - Олег Пирязев)

-

"Уральские самоцветы", или мой первый визит на Урал (2021 г., гид - Олег Пирязев)

Не пугайте так сразу читателей, вдруг кто захочет последовать по Вашим стопам?:) уральцы местные на Двуглавую ходят с детьми пятилетнего возраста:) А чтобы не было "один неверный шаг и.. " нужна треккинговая обувь с нескользящей подошвой. Я, помнится, писала ещё перед первым выездом этого тура, что для тех, кто решит сам идти до Двуглавой, она очень даже пригодится. На Откликной вполне нормальный подъем без элементов скалолазания почти до самых верхних зубьев. По камням только попрыгать придется. Но у Вас на фото, мне кажется, Бараньи лбы. Откликной сверху выглядит как спина уснувшего дракона, до него ещё примерно 5 км: Спасибо, напомнили про Таганай. Скучаю по нему, надо зимой собраться снова:)

-

Вы не поверите...

Наша филармония пишет о гастролях: "Блистательным триумфом завершился концерт Тюменского филармонического оркестра Молодой, азартный, удивительно пластичный коллектив под управлением маэстро Юрия Медяника показал высокий уровень исполнительского мастерства, тончайшую нюансировку и тембровое разнообразие. Оркестр в равной степени в совершенстве владеет нежнейшим, прозрачным пиано и мощным полнозвучным тутти. Солист Антон Павловский покорил оренбургскую публику мягким и сочным звучанием виолончели. Настоящим королём вечера, безусловно, стал Юрий Медяник - художественный руководитель и главный дирижёр Тюменского филармонического оркестра, лауреат всероссийских и международных конкурсов, человек с удивительным чувством юмора и потрясающей энергетикой. Два отделения концерта прошли на едином дыхании, а продолжительные аплодисменты завершали каждый номер программы." *** Скажу честно, я ничего не понимаю в нюансах звучания и исполнения, мне вообще медведь на ухо наступил, поэтому я слушаю чисто субъективно: нравится-не нравится. Но энергетика у Юрия Медяника в самом деле потрясающая. И дирижирует он легко, изящно, эмоционально, как-то даже радостно, весь погружаясь в музыку, буквально живёт ей. И это заразительно, распространяется на зал, стучится в душу...хочется смеяться и плакать одновременно от прикосновения к прекрасному. Не могу описать словами, коряво получается:) А по поводу чувства юмора... он очень терпелив и доброжелателен к слушателям:) у нас в зале нашлась пара-тройка человек, которые упорно пытались апплодировать между составными частями большого произведения. Работники нашей филармонии в зале пытались тихо возражать, в паузе между произведениями ведущая концерта настоятельно напомнила, что так не принято. Но во втором отделении история повторилась снова. Местные сотрудники краснели/ бледнели в попытках понять, что делать и как остановить это безобразие, а Медяник просто посмеялся и сказал,: "Да ладно, можно!":)) Видать, понял, что случай тут клинический, и раз уж в тишине исполнять все равно не получилось, еще и начал рассказывать об исполняемых произведениях. 20230903_200523.mp4

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

-

Вы не поверите...

Не, я стабильно беру 2-3 ряд:) в этот раз даже не знаю, как на первый попала, не было 2-3 уже что ли:) но у нас в принципе зал небольшой, акустика хорошая, на балконе тоже слышно прекрасно, на Гергиеве как раз проверяла:) А оркестр дальше едет в Башкирии- Салават/Уфа:) в интервью послушала:)

-

Вы не поверите...

Приезжайте к нам, у нас стандартные билеты на все филармонические сезоны 350-800:) я сегодня на первом слушала, 500 рублей билет и море восторга:) зато Гергиев был до 5500:) И Медяника Вам немного, пока видео вроде начало грузиться:) что-то у меня сегодня проблемы с сертификатами, загрузками и даже оценками:) 20230903_201233.mp4 20230903_194935.mp4

-

Вы не поверите...

Это сколько у вас на Гергиева стоил, если не секрет?:)

-

Вы не поверите...

Ой, постарайтесь попасть:) Медяник великолепен!:)

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

Кто ходит к 8 утра в парикмахерскую, тот я:)) зато весь день свободный потом, и я наконец-то попала на экскурсию по городу, на которую давно хотела сходить. Вот не поверите, я часто сама гуляю по старому центру, люблю разглядывать/фотографировать детали старых домов, которых становится, к сожалению, всё меньше, бываю на экскурсиях местных гидов. Но сегодня мне казалось, что я всю жизнь ходила по городу с закрытыми глазами. Столько всяких интересных мелочей, деталей, тайных символов и знаков показал парень, столько рассказал историй за 4,5 (!) часа экскурсии, что у меня чуть мозг не взорвался:) а уж сколько уютных дворников и уголков...такой всё-таки милый наш провинциальный уют. И ещё меня поразили жильцы...вот часто слышишь, что никому эти столетие дома не нужны уже, что пора всё снести и построить на их месте нормальное комфортное жилье... но вот сегодня мы встречали людей, которые готовы биться до последнего с чиновничьей бюрократией, лишь бы сохранить эти дома. Они пишут, привлекают телевидение, заказывают экспертизы, чтобы доказать, что эти дома ещё сто лет простоять, что никакое это не ветхого жилье, выбивают буквально охранные статусы, поддерживают в приемлемом состоянии за свой счёт. А с какой любовью украшают они свои дворики! С загрузкой фото снова всё печально, поэтому как-нибудь в другой раз:)))