Весь контент Нафаня

-

Вопрос ТТВ

Поверьте, такую Грузию Вы не видели:) Сванетия - это очень самобытный регион, совершенно другой мир. Его и многие грузины-то не видели:) А по климату... он непредсказуемый. Как в любых больших горах:) Там может в мае снег пойти, а я, например, так в конце октября пожалела, что шорты не взяла (хотя хозяйка моего гостевого дома сказала, что такую погоду вообще не помнит).

-

Вопрос ТТВ

Климат совершенно другой. Сванетия - это обратная сторона Кавказских гор напротив Кабардино-Балкарии. Вот примерно на климат нашего Кавказа ориентируйтесь.

-

Вопрос ТТВ

Не знаю:( да это старый ролик, видели ж, наверняка:) новой Сванетии пока ж не случилось:)

-

Вопрос ТТВ

Там в горах до середины апреля горнолыжный сезон продолжается, для треккингов явно рано. Да и в Ушгули ехать - это если Вы совсем бесстрашные:)

-

Вопрос ТТВ

Снизу она выглядит не менее фантастично:) эта дорога- сама по себе счастье:) MOVIE.mp4

-

Вопрос ТТВ

Почему теперь? Он всегда был. Единственный и непредсказуемый форс-мажор случился осенью по понятным причинам, когда в разы увеличилось желающих срочно выехать за границу. Всё остальное - это штатная ситуация, ничем не отличающаяся от прошлых лет. Весной пробки из-за частого закрытия по причине лавиноопасности, летом - потому что сезон отпусков. Это не катастрофические пробки. Ну, и самолётом самостоятельно до Тбилиси добраться всегда можно, если Ларс пугает.

-

Вопрос ТТВ

Дальше понятно, я просто и в Местии не встречала:)

-

Вопрос ТТВ

Тоже думаю, что недёшево, зато эксклюзив:) Мне другое интересно: мини-группы будут? Или до Местии большой автобус-таки доедет?

-

Вопрос ТТВ

По тому, что перечислила Екатерина, это три-четыре дня в Местии. Ехать до неё через всю страну, поэтому ВГД, Мцхета, Тбилиси, Гори/Уплисцихе, Кутаиси - основная экскурсионная программа - вероятно, никуда не денутся, потому что через них все равно ж проезжать. Мне кажется, к стандартной прошлогодней экскурсионной программе (без моря) прибавится Сванетия, за счёт этого и получится гранд-тур. Если в Сванетии все эти поездки будут предлагаться как факультативные, по возможности, советую ни от чего не отказываться, всё это очень красивые и достойные внимания места. На треккинги однозначно советую треккинговые ботинки, по крайне мере до Чалаади они актуальны. На Корульди и к Шхаре, я так понимаю, подвезут, до ледника же около 2 км по камннистой тропе идти от места остановки машин.

-

Весна идет...

У нас реально на работу зорянка прилетела:) если на слух я ещё могла принять её за галлюцинацию, то глазам всё же поверила, ибо вчера она попалась мне на глаза:)) Первый раз так рано увидела, птичка-то теплолюбивая, прилетает, когда морозов уже точно не будет, а по ночам-то у нас все равно ещё минуса.

-

Вопрос ТТВ

Ого, даже со Сванетией! Хороший должен быть тур:)

-

Узбекский калейдоскоп (17 UZ Avia "Узбекистан Гран Туризмо" с 25.10.2022 г.)

День 10. Ичан-Кала. Куня-Арк, продолжение. Рядом с летней мечетью в небольшом здании, которое некогда служило, если не ошибаюсь, для совершения омовения перед молитвой, расположился музей, напоминающий о существовании на территории крепости монетного двора. Сам двор не сохранился, поэтому в музее создан образец мастерской чеканщиков, а также размещены экспозиции с деньгами Хорезма от древности до наших дней. Мы пробежали его довольно быстро, но в свободное время я завернула сюда ещё раз, чтобы спокойно посмотреть - почитать информацию на стендах. Да и женщина, там работающая, с удовольствием рассказывает об экспонатах музея. В общем, я довольно равнодушна к нумизматике, но тут мне было интересно:) Мастерская чеканщиков монет: Штемпели, с помощью которых кружок металла превращали в полноценную монету с именем правителя, номиналом и прочими атрибутами: А это клише для шёлковых денег - предшественников бумажных: Сами же денежные купюры, отпечатанные на шёлковой бумаге, можно увидеть в соседней комнате (такие печатались во времена Хорезмской республики в 1920-24гг). Можно попробовать найти, каким клише какая купюра напечатана:) Монеты тоже, впрочем, можно попытаться сопоставить со штампами, вот они, 16-19 века: Но начинать рассматривать экспозицию - так с истоков. Самые древние монеты, здесь представленные, - 2 век до н.э - 8 век н.э. На лицевой стороне таких монет находилось изображение и имя правителя, на обороте всадник, ставший для исследователей символом древнего Хорезма. Иногда вместо всадника наносилась тамга - родовой знак, как правило, в виде символа солнца: Интересные факты изложены на информационных стендах. Например, прочитала, что впервые денежная монета получила название "таньга" во времена Золотой Орды при правителе чингизиде Тармашире в 1328 году, вероятно, оттуда и появилось ныне известное и понятное нам слово "деньги". Монеты эпохи Тимуридов (14-15вв): В 16-ом веке к власти в Хорезме пришли Шейбаниды, которые оказались крайне экономными и привнесли в монетное дело новый способ чеканки монет. Вместо того, чтобы в наступившем новом году чеканить новые монеты, они стали использовать надчекан - поверх старой монеты просто ставили новую дату. На монетах, отчеканенных в средние века и дальше (после распространения в Хорезме ислама), никаких портретов правителей уже нет, лишь имя на одной стороне и место и дата чеканки монеты на другой (на арабском) да иногда растительные орнаменты. Монетка с отверстием, кто-то, видимо, как амулет носил:) В тот же период, к которому относятся шёлковые купюры, в Хорезмской республике выпускались также и медные монеты номиналом 20,25,100 и 500 рублей: Купюры советского Узбекистана: и нового, постсоветского времени: Есть и юбилейные монеты, выпущенные к датам и событиям. В общем, музей маленький, но рассматривать при желании и наличии времени можно долго:) И ещё один музей на территории Куня-Арк, в который мы заглянули, - музей древнего Хорезма. Тоже небольшой, но довольно информативный и красиво оформленный, много макетов, например, жилища древнего человека: зороастрийского святилища: города-крепости Топрак-кала, та самая древняя столица Хорезма, обнаруженная Толстовым, раскопки на территории которой дали ученым много интереснейшей информации о древней, весьма развитой государственности низовий Амударьи: Рядом с макетами - археологические находки, например, фрагмент той монументальной живописи Топрак-калы, о которой я упоминала: Экспонируются предметы, найденные археологами на территории древних городищ Койкрылган-кала и Топрак-кала: предметы быта, культа, оссуарии-костехранилища и т.д. Насмотревшись на древнюю древность, возвращаемся на улицы Ичан-Калы, к веку 19-ому. Продолжение следует...

-

Петербургские заметки

Ну, тогда и своих немного фото размещу из этого района (ст.м."Достоевская") 🙂 Раз уж о нём речь. Музей Арктики и Анатарктики - один из моих несбывшихся планов. Очень хотелось в него попасть, но не успелось. Здание примечательное, сразу бросается в глаза - очень уж не похоже оно на музейный корпус. И в самом деле строилось оно как храм, музей в нём разместился только в 1930-ые годы. Даты постройки здания - 1820-1827, окончательно отделочные работы были завершены лишь в 1838-ом. Строился храм по проекту архитектора А.Мельникова и получил название Никольской единоверческой церкви. Что означало это название? А то, что храм предназначался для представителей старообрядческих общин, в конце 18-го века вновь, наконец, объединившихся с Русской православной церковью: Рядом красивое здание, сколь я поняла, тоже относившееся некогда к церкви: Марата, 20 - доходный дом Макрова: Марата, 18 - доходный дом адвоката и крупного промышленника Э.Манделя: Марата, 14 - дом, который некогда, женившись, построил для себя А.Н. Радищев, после свадьбы на дочери Рубановских, которым принадлежал этот участок улицы. Здесь он написал своё "Путешествие из Петербурга в Москву", за которое отправился в сибирскую ссылку, после чего дом перешёл в руки других владельцев и был существенно перестроен (изначально он был двухэтажным, разница в высоте окон между вторым и верхними этажами сразу бросается в глаза): Маленькие атланты даже есть:) и отражающееся в окнах солнце:) Прекрасны здания и на нечётной стороне, но я по ней шла, фотографировать не представлялось возможным:) Вообще улица Марата заслуживает отдельной прогулки. Ещё один литературный след можно обнаружить на Стремянной, короткой улице, идущей от Марата до Владимирского проспекта. На ней сразу бросается в глаза домик с башенкой. В нём некогда была церковно-приходская школа и склад религиозной литературы, даже табличка ещё сохранилась. А в прямо напротив стоит дом, в котором жил молодой Иван Тургенев: Чудо-пряничный домик на Колокольной. Доходный дом архитектора Николая Никонова, который он в 1899-ом году купил и оформил в виде сказочного теремка. Старался для себя - семья Никоновых и сама жила в этом доме. А старорусские теремочные мотивы объясняются просто - Николай Никонов проектировал по большей части здания русских православных церквей. Судя по фото в интернете, парадная и двор этого дома тоже прекрасны: Ну, и колокольня и купола Владимирского собора: и ещё один симпатичный дом напротив него: А Фёдор Михайлович задумался недалеко от входа в метро имени его:

-

Узбекский калейдоскоп (17 UZ Avia "Узбекистан Гран Туризмо" с 25.10.2022 г.)

День 10. Ичан-Кала. Куня-Арк. Итак, мы двигаемся дальше, совсем недалеко. Следующая достопримечательность, которую мы идём осматривать, находится прямо напротив медресе Амин-хана, правда, чтобы дойти до входа, нужно пройти немного вперед и завернуть за угол. Ибо в Куня-Арк ведут лишь одни ворота, к которым мы и направляемся: Куня-Арк - это цитадель внутри цитадели, маленький укрепленный городок внутри крепости Ичан-Кала, резиденция хивинского правителя. Там находились помещения для приёма послов и прочих важных гостей, оружейный склад, монетный двор, казна, гарем, летняя и зимняя мечети. Название "Куня-Арк" означает "старая крепость" и, действительно, её строительство началось ещё в 80-ые годы 17-го века по инициативе Аран-хана. Но из старых построек сохранилось немного - однажды сюда ворвались персы и оставили после себя пепелище, поэтому в 19-ом веке большую часть крепости пришлось отстраивать заново. Вот и входной портал с башенками по краям и галереей сверху пережил реставрацию, но деревянные резные двери сохранились едва ли не с первых дней Куня-Арк: На них резьба потрясающей красоты, не проходите мимо, присмотритесь:) В Куня-Арк мы были накануне вечером, именно на её территории находится смотровая площадка, с которой мы любовались закатом, и придём полюбоваться ещё - нынешним вечером. Эта площадка находится на небольшом глиняном бастионе-башенке, сохранившимся, к слову, в числе редких первых построек крепости. Башенка носит название Ак-шейх-бобо (считается, что на месте её постройки некогда была келья отшельника, его именем и назвали башню): Перед Куня-Арк располагается небольшая площадь, на которой проходили военные смотри и занятия, оглашали правительственные указы, приводили в исполнение приговоры... в общем, всё, как и на других регистанах Узбекистана: Наше же внимание сразу привлекли печки-тандыры: И несколько симпатичных жанровых скульптур: Наконец, заходим в ворота. Внутри крепости - археологическая зона, исследование которой продолжается: В первую очередь идём осматривать самую просторную часть цитадели - это куриниш-хона, приёмная хана. Она представляет собой большой внутренний двор с красиво украшенным айваном, подпираемым резными колоннами, а из него несколько дверей ведут во внутреннее помещение - собственно тронный зал: Куриниш-хона было первым завершенным строением крепости Куня-Арк, но она же и была разрушена в первую очередь. То, что мы видим сегодня, отстроено заново во второй половине 19-го века. Туристов во дворе набралось немало, потому осматривать приходится частями и фрагментами:) Внутреннее помещение оформлено в других оттенках, но не менее богато на узоры и орнаменты: Не менее прекрасна и летняя мечеть. Она не пострадала во время персидского набега, сохранившись в первозданном виде. Хотя, конечно, кое-где над ней поработали руки реставраторов уже в 20-21 веках, восстановив утраченные части майолики: Подпись мастера на плитке - признак оригинала 18-го века: А ещё вот такие гвоздики, которыми майолика дополнительно крепилась к стене: Здесь же, на территории Куня-Арк расположились пара небольших музеев, в которые мы тоже заглянем... в следующей записи:)

-

А сегодня день рождения у....

Счастья, здоровья, благополучия, много радостных и счастливых мгновений!

-

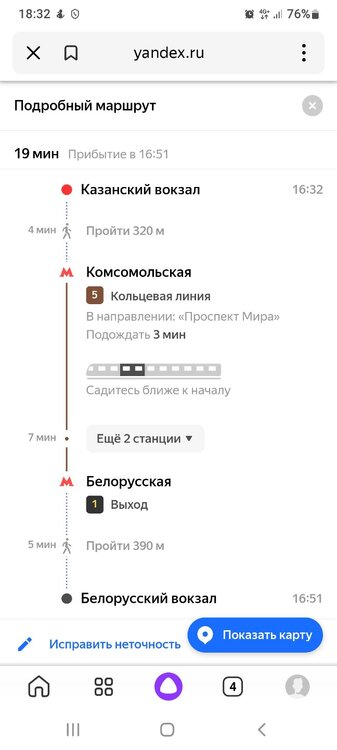

Вопрос к бывалым

Яндекс показывает 19 минут на дорогу, если ехать по кольцевой (садиться ближе к началу поезда). Он обычно адекватно оценивает ситуацию:) +/- 5-10 минут на особенности темпа - должны успеть. Рамки сейчас, мне кажется, везде, в том числе и на входе в терминал аэроэкспресса. Но если без багажа, она ж времени много не отнимает. Картой можно любой, я и Мастеркард к турникету прикладывала осенью, прошло. На турникетах с наклейкой со значком бесконтактной оплаты.

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

-

С праздником 8 Марта!!!

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

-

Петербургские заметки

Совсем не буду! Наоборот, с радостью жду всех желающих поделиться воспоминаниями. Обожаю Питер и всегда рада встретить людей, у которых глаза загораются при упоминании этого чудесного города. Мне интересно читать и сравнивать со своими впечатлениями. Потому всех желающих поделиться мыслями, чувствами, фото, воспоминаниями - добро пожаловать! А район да, потрясающий. Я когда-то в давний свой отпуск гуляла по Марата пешком до Океанариума, ещё тогда на улицу обратила внимание. Да много, где хочется погулять. Вот однажды дошла от ст.м. Чернышевская (которая нынче закрыта) до Смольного сквозь туман, с тех пор у меня есть желание вернуться в другую погоду. Кстати, в Таврическом саду весело праздновалась Масленица. Музыку слышала, людей довольных видела, заходить не стала, хотелось успеть в музей Достоевского:) но по окрестностям немного прогулялась. Вообще Петербург-неисчерпаемый на интересности город:)

-

А сегодня день рождения у....

Дима, с днем рождения! Здоровья, благополучия, счастья, новых открытий и манящих далей, новых интересных путешествий и мест, от которых захватывает дух!:)

-

Петербургские заметки

Театральные впечатления. В Театре на Васильевском я не в первый раз, причем снова на Малом проспекте, Камерная сцена. Нравится всё: и выбор произведений для постановок, и актеры, и атмосфера. Зал маленький, действительно, камерный. Словно к друзьям на квартирник пришёл:) В этот раз смотрела "ART". Начинается с бестолковой комедийной ситуации, настолько бестолковой, что я успела было даже расстроиться, что попала на простецкую комедию, где только похихикать и не над чем задуматься (признаться, лёгкие отключающие мозг комедии я не люблю, да и дома надоели.) Но как бы не так... Бестолковая комическая ситуация развивается в трагедию, размышления о дружбе и её сущности, о человеческих отношениях и взаимопонимании, ну и об искусстве немного, конечно. И вот когда кажется, что всё, комедия окончательно превратилась в драму, счастливого завершения не будет... сюжет снова совершает неожиданный поворот. И это удивительно:) Два часа без антракта на одном дыхании, когда наступает финал, аж как-то даже неожиданно понимать, что пора уходить из этого гостеприимного театрального зала. Актеры великолепны, все трое: *** "Приют комедианта" - театр без постоянной актерской труппы. Тоже небольшой зал бывшего кинотеатра. Для постановки спектаклей приглашают актеров из разных петербургских театров. Так получилось, что накануне я ходила в Александринский, который уступил свою сцену балету театра Якобсона, а вот здесь мне посчастливилось посмотреть как раз на актёров Александринки. Причем на старую гвардию. "Старомодная комедия" - спектакль по мотивам пьесы А.Арбузова. Есть старый фильм с Алисой Фрейндлих и Игорем Владимировым, говорят, хороший, но я не смотрела. О чём спектакль, знала только по краткому анонсу с сайта театра. В ролях - Эра Зиганшина и Сергей Паршин. История о судьбоносной встрече двух одиноких людей, о том, что в любом возрасте не поздно найти своё счастье, даже если кажется, что оно прошло, улетучилось, и никогда больше его не догнать, и об умении радоваться тому, что жизнь даёт возможность кормить чаек и танцевать чарльстон. И пользоваться, пользоваться этими возможностями, и какая разница, сколько тебе лет, и что там подумают окружающие... "Как проходит жизнь... да нет, это мы проходим. Вокруг столько всего интересного, а мы проходим. Как страшно..." Какие же потрясающие актеры! Не играют, проживают жизнь героев на сцене. Зрители аплодировали и аплодировали, пока у Эры Зиганшиной на глазах не появились слёзы... *** "Птифуры. Бабушки" в театре "Кукольный Формат" (КукФо) Анны Викторовой. Ещё один крошечный театр, настолько крошечный, что даже куклы между спектаклями живут в фойе, радуя зрителей. Но в этом камерном пространстве нашлось место для живой музыки перед началом спектакля. Птифуры - маленькие пирожные. Птифуры.Бабушки - это крошечные ироничные истории, местами до слёз смешные, но чаще до слёз трогательные и грустные. Спектакль, призванный напомнить о том, что в нашей суетной жизни мы часто оставляем наших бабушек без внимания, а они грустят от одиночества, что все они замечательные, хотя порой полны странностей и оригинальностей, и любят нас - детей и внуков. Говорят, говорят Много лет тому назад С неба падали старушки! Это был старушкопад. Приземлялись Налегке, Только звездочка В руке. Только звездочка и пряник, Только розы на платке. И брели Наугад — В огород, В детский сад, Подметали старый Двор, Залезали на забор. На заборе повисали И спуститься не могли, Люди бабушек Спасали И домой к себе несли. И теперь Там и тут С нами бабушки живут, Деток маленьких Качают, Песни лунные поют. (Маша Рупасова) Этот спектакль подарил мне неожиданную встречу - с актером, некогда игравшим в нашем кукольном театре - Кириллом Смирновым. Я восхищалась им тогда, восхитилась и сейчас. Талантливый, обаятельный, его обожают как взрослые, так и дети, не зря именно он был инициатором и автором первого в нашем театре спектакля для самых маленьких. Мне показалась, что с партнершей на сцене КукФо они какие-то чересчур разные и не совсем совместимые что ли. Не было у меня ощущения гармонии. Так же и с бабушкиными историями: некоторые прям очень понравились и тронули, но была пара, которые совсем не зашли. Потому ощущение я вынесла не совсем однозначное: спектакль понравился, но какие-то сомнения остались:)) Быть может, тому ещё виной завышенные ожидания... В любом случае, мне захотелось посмотреть другие спектакли этого театра, по возможности, вернусь:) И да, куклы-бабушки - чудесные! *** Не всё же по маленьким, уютным театрам ходить, надо же посетить и что-то величественное:) И я отправилась в Александринский театр. Это тоже не первый мой визит, поэтому я не сказать, что испытала ступор от многоярусной конструкции зала, красного бархата обивки и капельдинеров в белых перчатках, но всё-таки в очередной раз впечатлилась величием, сохранившимся с имперских времен:) Ходила смотреть "Вне времени. Хореографические шедевры Леонида Якобсона" - восстановленные созданные некогда известным советским хореографом балетные этюды, короткие постановки, миниатюры, объединённые в двухчасовой спектакль. Включает в себя "Свадебный кортеж" и миниатюры из цикла "Роден", в которых перед зрителями предстают ожившие скульптурные композиции. Я вообще не специалист в вопросах балета, потому пытаться описать суть действия не буду, когда всё сказали до меня. Нашла ещё до визита в театр интересную статью, она довольно большая, но интересная, и особенности постановки описывает подробно. Свои же впечатления - мне очень понравилось: красиво, необычно - это не классический балет, скорее пластический танец. "Кортеж" - на тему неравного брака в еврейской общине с мотивами живописи Шагала - впечатлил особенно. Герои проходят перед зрителями буквально считанные минуты, но так ярка и ёмка хореография, так образен язык танца, что становятся понятны их характеры и испытываемые в момент эмоции. Потрясающе! В Александринский театр стоит приходить заранее. Не только потому, что запутаешься во входах/выходах в поисках своего места:)) В нем, примерно на уровне третьего театрального яруса, есть Музей русской драмы. Вход оплачивается отдельно, цена вопроса - 200 рублей, поэтому не повторяйте моих ошибок, забыв деньги в кармане куртки в гардеробе:)) Фото разрешены, можно вернуться ещё в антракте. Поэтому фотоаппарат тоже лучше не забывать, на телефон в условиях плохого освещения и бликов на стекле у меня получилось снова не очень. Проводят и экскурсии перед спектаклем, за час для начала, тоже с дополнительной оплатой и предварительной записью, только для тех, кто купил билеты на вечерний спектакль. Но она не особо полная (в царскую ложу, например, не водят). Есть ещё иногда дневные экскурсии, проводимые отдельно, без связи со спектаклями, но их надо умудриться поймать, они бывают что-то пару раз в месяц, кажется, но более объемные и продолжительные по сравнению с той, что идёт перед спектаклем. В общем я решила сходить в музей. Однажды я пронеслась по нему галопом, думала, что в этот раз получится немного размереннее, но вышло опять как-то не очень:)) Ради посещения музея стоит приходить на час раньше, там есть, на что посмотреть: 8 залов переходят один в другой. В них выставлена история театра: костюмы, реквизит, эскизы декораций, старые фото с актерами и фрагментами спектаклей, временной период охватывает более ста лет. Самый антикварный экспонат, который мне удалось обнаружить (хотя за верность не ручаюсь, может, и просмотрела что ещё), - костюмы к спектаклю "Горе от ума" 1898 года. и билетики из того же времени:) Более поздние, но не менее интересные... русские цари, царицы, бояре, воеводы собраны в одной витрине ("Борис Годунов", "Царь Федор Иоанович" и др. спектакли) : Более поздняя эпоха, времена императоров российских: Эта часть экспозиции интересна тем, что рядом с костюмами выставлены листы с эскизами. Автор их - художник-авангардист Натан Альтман (наверное, самая быстро вспоминающаяся его работа - портрет Анны Ахматовой). Помимо собственно живописи, он занимался оформлением спектаклей для театров Москвы и Ленинграда, в том числе и театра драмы им.А.С.Пушкина (нынешнего Александринского). Например, он создал эскизы декораций и костюмов для шекспировских "Отелло" и "Гамлета": Не Альтман, но снова Шекспир, "Ромео и Джульетта": Гоголевские персонажи: Жилеты франта-Хлестакова:) И сцены из спектакля: Режиссёрская версия сценария спектакля: Тургеневские героини: Огромная экспозиция посвящена "Маскараду" Мейерхольда - последней постановке императорского театра. Его премьера состоялась в феврале 1917-года, через несколько месяцев Российская Империя перестала существовать: Вот тут точно можно потеряться надолго - потрясающие костюмы, которые хочется рассматривать и рассматривать: Реквизит и маски: Декорации: В первый раз я ходила в Александринский театр как раз на "Маскарад". Это не классический спектакль (Фокин и классика - это вообще, наверное, несовместимо), это скорее дань памяти, уважения мейерхольдовскому спектаклю. Часть его перенесена в современную жизнь, но есть несколько сцен из спектакля 1917-го года, точно восстановленных. Эффект усиливается тем, что на заднике сцены показывают одновременно с действием на сцене фрагменты записи того, старого спектакля. Фантастическое ощущение полёта во времени. И вот как раз в этих сценах можно увидеть копии этих прекрасных маскарадных костюмов, созданных некогда А.Головиным.

-

Тур 16GA - Поездом до Владикавказа - Большое путешествие по Грузии и Армении

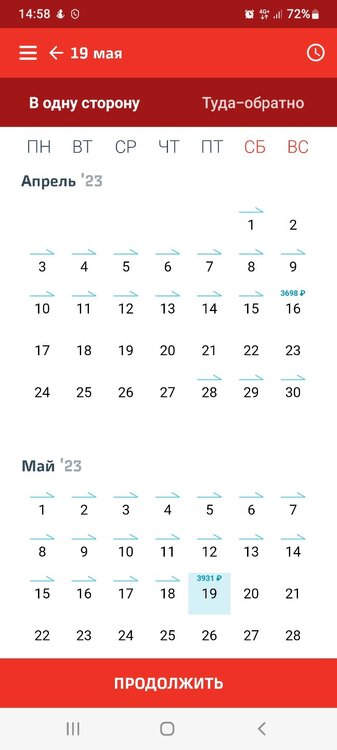

У 61-го, похоже, 75 дней. Сейчас до 19 мая в продаже билеты. Правда, почему-то исключая 1 неделю в апреле:

-

Весна идет...

Такая же история. Если в городе периодически солнце сменяет снег и дождь, то наша всем известная трасса закрыта практически постоянно. МЧС смс-ки утомил слать в два часа ночи, а то без них не понятно, что Сара откроется в мае... и то не точно:))