Весь контент Нафаня

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

Именно так и было:)) что из-за одного заходить, только в пудре пачкаться?:)) Да, она. Спасибо:) да нет, я сколько ни захожу, вполне свободно. Даже в сентябре в выходной застала очередь, но не на улице, как пугали. А сейчас вообще даже стоять не приходится. У меня гостиница просто в трех шагах, я поэтому туда завтракать хожу. Самой бы как пышка не вернуться:))

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

Я бы рада, конечно. Собиралась даже. Но отпуск мне дали позже планируемой даты и только на неделю, поэтому в сложном выборе между Тбилиси и Махачкалой победил Питер:)) вот такая я неожиданная нынче:)) поэтому тех, кто ещё надеется прочитать до конца отчёт по узбекскому туру, прошу понять и простить, на неделю ушла в себя...в отпуск, точнее:)) Р.с . Калининград, как и Махачкалу, у нас с апреля только запускают.

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

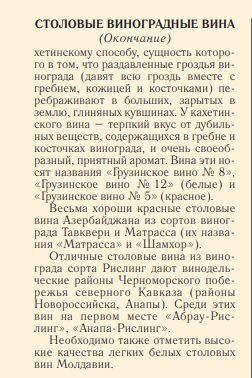

В тему праздника попалась на глаза история, которую я не знала. Быть может, только я:)) Помните, наверное, как любили в советские годы нумеровать алкоголь. Легендарный "три топора" - портвейн "777" уж точно у всех на слуху. Оказывается, однажды также пронумеровали и грузинские вина. На тот момент самый винодельческий регион СССР выращивал больше 400 сортов винограда, пригодных для производства вина. И вот в 1950-ом году Сталин решил, что чрезмерное разнообразие только во вред, и нужно сосредоточиться на разведении 25-30 сортов, из которых будет налажено массовое производство вин. Для простоты и унификации вина Грузии тогда лишили своих традиционных названий, используемых порой с 18-19 веков, присвоив им номера. Название выглядело следующим образом: "Грузинское вино №1". А что скрывается под той загадочной цифрой, приходилось уточнять у продавца в магазине при покупке. Например, под тем самым первым номером скрывалось, как говорят, одно из самых любимых вин Сталина - белое "Цинандали". Вот ещё несколько примеров: № 3 «Гурджаани» (столовое белое) № 4 «Мукузани» (столовое красное) № 5 «Саперави» (столовое красное) № 8 «Кахетинское» (столовое белое) № 11 «Чхавери» (полусладкое белое) № 12 «Тибаани» (столовое белое) № 19 «Твиши» (полусладкое белое) № 20 «Хванчкара» (полусладкое красное) № 21 «Усахелаури» (полусладкое красное) № 22 «Киндзмараули» (полусладкое красное) № 24 «Оджалеши» (полусладкое красное) Свидетельством того, что данный факт имел место, служит знаменитая книга 1952-го года "О вкусной и здоровой пище", где то самое номерное вино упоминается. Правда, такая нумерация просуществовала недолго - уже в 1953-ем году, после смерти Сталина, грузинским винам вернули их исконные названия, убрав безликие номера.

- 2023 РУСЬ Тур MS2 "Северо-Западная Русь" 6-8 января 2023 года

-

2023 РУСЬ Тур MS2 "Северо-Западная Русь" 6-8 января 2023 года

Да, согласна, обсуждали же здесь как-то этот вопрос. Ставить два немаленьких интересных города - Тверь и Новгород - на один день совсем жестоко. Может, учитывая мороз, в Вашем случае было сожаления поменьше, а когда погода гулять позволяет - совсем жалко, что ничего не посмотреть. На Новгород-то точно хотя бы полдня хочется - хоть в церкви и кремлёвские строения заглянуть, прочувствовать эту старину.

-

2023 РУСЬ Тур MS2 "Северо-Западная Русь" 6-8 января 2023 года

По Новгороду у Вас прям какие-то очень суровые временные рамки - пара часов на город, и те в темноте, сколь я понимаю, было? В Путевом дворце, кстати, интересный музей. Особенно коллекция икон понравилась, и экспозиция, рассказывающая о ремесле иконописцев. Вроде больше на детей рассчитана, но мне было интересно:)

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

-

А сегодня день рождения у....

Наташа, с днем рождения! Всего самого доброго-светлого и радостного, лёгких дорог и новых интересных путешествий!:)

-

Тур "Сердце Италии"

Я бы подумала, что, быть может, правилами принимающей страны запрещено, в Узбекистане вообще довольно строгие правила перевозки туристов, сколь я поняла, но, с другой стороны, в нашем автобусе никто не запретил желающим на том заднем ряду ехать. Но, в общем на итальянские автобусы эта невозможность бронирования последнего ряда вряд ли распространяется. Именно узбекская специфика.

-

"Карелия + Питер в декабре. Неделя отдыха".

Почему это "Аврора"? По своему прототипу это "Амстердам" (создавался как копия петровского трехмачтового фрегата, не знаю, насколько точная), по названию ресторана, который в нем когда-то находился, - "Летучий голландец" (сейчас ресторан, кажется, "Магадан" называется).

- 83 ответа

-

-

-

- 3

-

-

- бертгольдцентр

- водопадыахвенкоски

- горныйпаркрускеала

- грандмакетроссия

-

(и ещё 15 )

C тегом:

- бертгольдцентр

- водопадыахвенкоски

- горныйпаркрускеала

- грандмакетроссия

- дворцоваяплощадь

- историческийпаркбастионъ

- карелия

- карельскаягэс

- карельскийдворик

- манежнаяплощадь

- музейреспубликакошек

- невскийпроспект

- петровскаяакватория

- петропавловскаякрепость

- рождественскаяярмарка

- санкт-петербург

- семимостье

- стрелкавасильевскогоострова

- элисенваара

-

Новинка! Фирменный тур в Узбекистан.

Не зря мы, кстати, сотрясали воздух/ страницы форума - на мартовский выезд фольклорную программу в медресе Бухары предлагают уже в качестве допа:) может, и Эл Мероси когда-нибудь в этот список попадет:)

- Какие есть интересные места в Беларуси?

-

А сегодня день рождения у....

Анна Анатольевна, с днем рождения! Здоровья, благополучия Вам и Вашим близким, много поводов для радости, удачи во всех начинаниях, пусть все самые смелые мечты сбудутся!

-

Узбекский калейдоскоп (17 UZ Avia "Узбекистан Гран Туризмо" с 25.10.2022 г.)

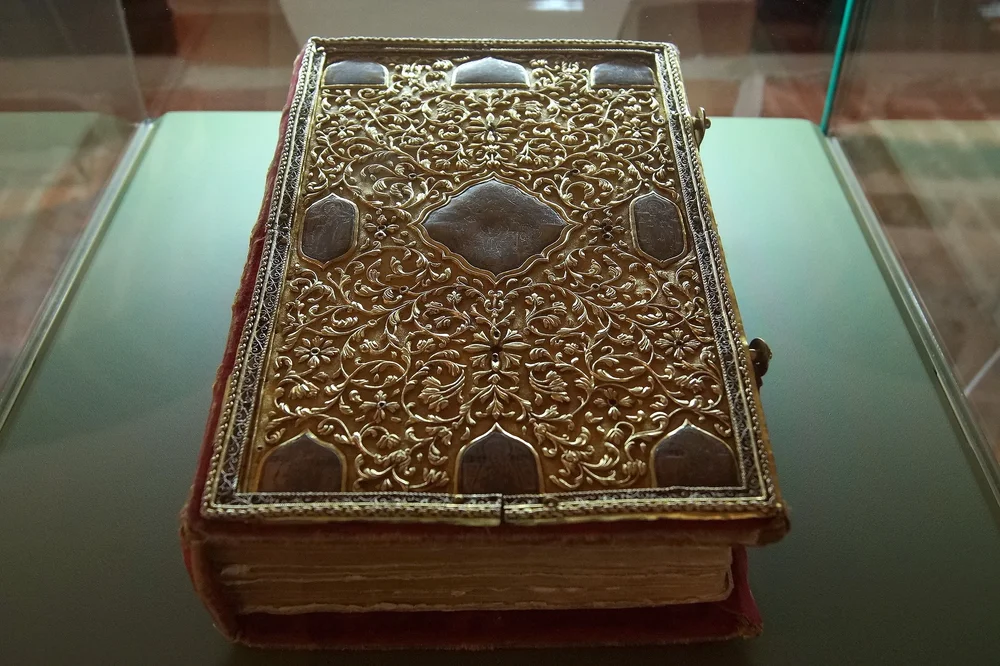

День 8. Мавзолей Бахауддина Накшбанди. Итак, мы едем на загородную экскурсию, названную в программе "Дворцы Бухары". Откуда взялось такое название, осталось загадкой и для меня, и для местного гида, поскольку одно из двух посещаемых нами мест от дворца далёк, как Земля от Марса. Ибо едем мы к месту поклонения, одной из наиболее значимых для мусульман Средней Азии святынь - мавзолею Бахауддина Накшбанди. Бахауддин Накшбанди - суфий, учитель, мудрец, богослов, считающийся основателем суфийского ордена, получившего его имя - Накшбандия. Не сказать, что он создал нечто принципиально новое, скорее обобщил и переиначил на свой лад постулаты учения ранее существующих орденов и богословов, одним из которых был Гиждувани, к мавзолею которого мы тоже заезжали накануне, по пути в Бухару. Но так или иначе своей скромной жизнью, добротой и отзывчивостью, благочестием и искренней верой Накшбанди заслужил уважение при жизни и почитание после смерти. Его мавзолей считается в Средней Азии местом обязательного посещения для любого верующего, а если трижды пройти до него пешком от Бухары, считается, что такое паломничество приравнивается к хаджу в Мекку. К могиле Бахауддина Накшбанди приходят, чтобы просить Аллаха о помощи в житейских делах, считается, что у могилы этого святого человека, которого считают посредником между людьми и Аллахом, молитвы быстрее дойдут до ушей Бога. Кем же он был, Бахауддин Накшбанди? О его жизни не слишком много известно, он запрещал записывать факты его биографии, не считая её чем-то важным. Потому, как правило, то, что дошло до наших дней - это постулаты его учения и описания медитативных практик, им используемых. Бахауддин Накшбанди - это прозвище. Накшбанди означает принадлежность к профессии, ремеслу нанесения узоров на ткань. Известно, что он происходил из династии мастеров, занимающимся этим ремеслом и чеканкой. Его отец был из Сейидов - прямых потомков Мухаммеда. Бахауддин же означает "свет религии", почетное прозвище богослова, полученное им в том числе и за то, что он совершил большое количество хаджей - паломничества в Мекку. Настоящее же имя его Мухаммад аль-Бухари. Как видно из второй части имени, он родился (в 1318 г.) и всю жизнь прожил в окрестностях Бухары, здесь же и умер в 1389 году, и был похоронен. Всю свою жизнь он прожил в родном селе тихо и скромно, зарабатывая себе на жизнь ремеслом и своими руками обустраивая быт без помощи прислуги. Собственно, главным постулатом его учения стало "Сердце с Аллахом, руки в труде". Его орден иногда называют орденом дервишей, но на самом деле это не совсем так. Накшбанди не принимал образ жизни дервишей, крайне негативно относился к нищенству. Он считал, что к Богу нужно стремиться душой, сердцем, и полные лишений странствия и жизнь на подачи других - это вовсе необязательный элемент пути к Аллаху. Он говорил, что человек должен владеть двумя-тремя ремеслами, чтобы своим трудом прокормить себя, и категорически неприемлемым считал такое положение вещей, когда человек живёт за чужой счет (будь то деньги, пища или труд). Именно по этой причине у него никогда не было прислуги, и по дому и по хозяйству он всё делал сам. Он вообще не принимал какой-то показной пышности ритуалов или пафосности в общении с Богом. Вместо шумных ритуалов с совместным исполнением молитв, пением, впадением в экстаз, он предпочитал тихое, уединенное, безмолвное обращение к Аллаху - в душе, в мыслях. Поэтому большое место в его учении занимали правила совместных молитвенных медитаций. Накшбанди настороженно относился и ко всевозможным благочестивым чудесам, зато истинным чудом для него была духовная близость с наставником, учителем, причём он считал важной не только близость в духовных практиках, но и в повседневных делах, совместном труде. Такую истинную близость Накшбанди подарило общение с его учителем Кусам-шейхом, который ради своего ученика даже переехал в Бухару из Карши. В целом, ведь такие постулаты веры и в самом деле проникают в душу и вызывают уважение, не правда ли? Может быть, поэтому находится в мавзолее Бахауддина Накшбанди было легко, приятно и как-то тепло на душе? Сегодня это не просто место захоронения суфия, но целый комплекс, состоящий из пары мечетей, медресе, минарета, кладбища-места захоронения бухарских правителей. Красивая, утопающая в зелени территория, с прекрасными айванами, хаузами, в которых плавают лебеди и гуси, с огромными шелковицами, возраст которых уходит корнями в средневековье (одно из деревьев, считается, выросло из посоха Накшбанди, который он воткнул в землю). Сюда ежедневно приезжает огромное количество народу, в основном - паломники, туристов не много. Входной портал - новодел, построенный в 1993-ем году по инициативе первого президента Узбекистана И.Каримова: Тогда же в ходе реставрационных работ были восстановлены айваны во дворе, где находится могила Нахшбанди, отремонтированы мужская и женская мечети, приведена в порядок территория. Зайдя под арку портала, мы идём по тенистой аллее: В нишах по обе стороны от дорожки висят стенды с информацией о Бахауддине Накшбанди, его высказываниями. Часто прямо у этих ниш можно увидеть сосредоточенных молчаливых людей, мысленно обращающихся к суфию или, через него, к Богу. Первым делом мы заходим во двор, где под мраморным куполом с ограждением, установленном в 1544-ом году, находится могила Накшбанди. Невероятная красота айванов притягивает взгляд: Во дворике тихо, спокойно, умиротворяюще - ложатся на плиты пола солнечный лучи, тихо поблескивает вода в крошечном пруду, сидят на лавочках люди, неторопливо переговариваясь или думая о своём, иногда весело проносятся дети. Благодать!.. Конструкция, напоминающая мини-мавзолей под куполом с четырьмя башенками, - это источник, считается, что если выпить из него воды, попросив о чем-то добром, желание обязательно сбудется: А причудливый купол, что виден на заднем фоне, венчает ханаку - место, где собирались последователи Накшбанди для совместных молитвенных медитаций: Покидаем дворик с некоторой долей сожаления. Наверное, мои мысли остались там, потому что всё остальное в памяти словно заволокло туманом. Джамиля водила нас лабиринтами переходов из одной части этого комплекса в другую, но что где конкретно находится и куда нужно повернуть, чтобы к нему дойти, я сейчас сказать не смогу точно. В памяти ярким пятном остался лишь этот тихий уютный дворик да большой пруд, от которого, слепя, отражались яркие солнечные лучи, и по которому плавали лебеди и - на удивление - гуси:) Потому дальше - калейдоскоп картинок. Часы, показывающие время намаза, на стене мужской мечети: Интересный двухэтажный айван с одной колонной на входе в мечеть: Минареты: Дворики и переходы: Айван, кажется, над входом в женскую мечеть: Тот самый пруд и ханака за ним: Чудной красоты двери: Вышли мы через другой вход, пройдя через территорию некрополя бухарских эмиров: За ним возвышается ещё какое-то здание, по форме напоминающее медресе, но что это, я так и не узнала: Дождавшись всех потерявшихся, заблудившихся и отставших, мы едем дальше, на этот раз действительно во дворец. Продолжение следует...

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

А вообще, к слову, выбор пал на Тверь в том числе и потому, что вспомнилось, как не так давно, кажется, даже в этой теме обсуждали посещённые города на Волге. Мне в этом плане похвастаться нечем, потому надо ж исправляться:) До этого лета, сколь бы я ни приезжала на Волгу (Казань, Самара), всё время попадала на холод, тучи и дождь. Но в августе мне как-то удалось сломать эту систему. В Самару я приехала в бешеную жару под 40, что меня всё равно не остановило, конечно: я, как всегда, намотала свои 25+тыс. шагов по городу, скрываясь периодически от жары в музеях и парках. И я решила, что это знак - пока волжская погода ко мне благосклонна, надо ехать:))

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

Видимо, ракурс фото вводит в сомнение:) Это место впадения реки Тьмаки в Волгу, на дальнем плане видны опоры Старого моста. Со стороны полуостровка, на котором расположен мемориал Победы. А в большинстве своем фото из той подборки сделаны в парке Победы, рядом с которым я останавливалась в гостинице, и ботаническом саду. Ну, и по кадру-двум - набережная, Белая церковь, ландшафтный парк Тьмака и сад Путевого дворца - единственный музей, в который я почти успела в воскресенье, бросив вещи в гостинице и рванув бегом:))) Два других дня пришлись на понедельник, вторник, когда ни один музей не работает, потому я нагулялась вдоволь пешком - от Морозовского городка до Набережной и ещё кругами:))

-

Книги и фильмы о любимых городах и странах

Да нет, карты ( и то схематические) в начале описания города только, но зато немало фото того, о чем идёт речь в тексте, с названием места и точным адресом. Они небольшие, много места не занимают, зато сразу понятно, о чем речь, очень иллюстативно:)

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

Ну, в этой подборке не было цели показать город, только осень, потому и получилась загадка:) Нет, Псков у меня по сей день только в планах, которые в очередной раз не состоялись:( Всё-таки собираться надо спонтанно, оно вернее:)) вот в Тверь я именно так и собралась: что-то думала, перебирала города из Золотого кольца, склонялась то к одному, то к другому... однозначно знала только, что три дня в Москве я пробыть точно не хочу. Почти победил в этой битве сомнений Переяславль-Залесский (мне кажется, его карту я знаю теперь наизусть:)) ), но прямо перед отъездом я просто открыла расписание поездов и выбрала самое удачное время отправления, неважно, куда. Так и оказалась в Твери, о чем совсем не жалею:))

-

Книги и фильмы о любимых городах и странах

Приобрела себе "путебродитель" (так назвал его сам автор) по Подмосковью, начала читать. С первых страниц поняла, что и по Москве, видимо, прикуплю:) по Москве, кстати, в двух частях уже.