Весь контент Нафаня

-

Праздник - каждый день! Даты, события...

Подружке надо отправить:))) Точно про неё. Скинула ссылку на объявление о скидках на книги издательства, а она мне: "Да всё равно не прочитаю...":)) Не, у меня тоже копится, читаю я медленнее, чем покупаю или нахожу, что надо бы прочитать. Но всё-таки читаю, с детства привыкла, не могу без книги. Нашла недавно старую запись (больше десяти лет назад сделана по просьбе подруги что ли, не помню уже даже), оказалась, что она по-прежнему актуальна, книги из списка до сих пор одни из самых любимых и впечатливших. В Булгакове каждый раз, правда, открываю что-то новое, "Синдром пьяного сердца" всё хочу перечитать, интересно, как ляжет на душу сейчас, ибо читала я его в весьма юном впечатлительном возрасте. А всё остальное - проверено временем. Удивилась только, что нет в списке горячо любимого мной в ту пору Куприна. А так за прошедшие с этой записи годы я, конечно, прочитала немало, пережила период увлечения жанром фэнтези (но вынесла лишь единственную любовь на года из этого жанра - мир Средиземья Толкина, остальное быстро забылось), после современной литературы вернулась к классике, осознав что больше всего нового люблю прекрасный русский литературный язык времен Куприна и Чехова, обрадовалась, найдя нечто поразительно похожее в литературе века 20-го - замечательную книгу Чудакова "Ложится мгла на старые ступени", открыла впервые для себя Ремарка и заново - Достоевского, вновь вернулась к школьному еще увлечению - историческим романам. А что-то советовать тоже не берусь, слишком мы все разные:) Даже с другом, с которым у нас вроде бы хорошее взаимопонимание и схожесть характеров, спорим до посинения, когда речь заходит о литературе, ибо для него приоритетен английский классический роман, а для меня нет ничего лучше русского:)) В общем, как и путешествий, больше нам всем книг хороших и разных и времени на их чтение, читайте с удовольствием! С праздником:) P.S. и да, книги и путешествия для меня тесно связаны. Собираясь первый раз в Грузию, я вдруг открыла для себя новый формат подготовки к путешествию: вместо путеводителей и бесконечного описания чужих маршрутов я решила вдруг почитать что-нибудь из художественной литературы для погружения в атмосферу страны, в которую еду. С тех пор это для меня - идеальный формат:)

-

Праздник - каждый день! Даты, события...

Мы можем и в августе отпраздновать, но Международный день книги и авторского права - сегодня. Именно к этому дню приурочены уже несколько лет проводимые и набирающие популярность "Библионочи". У нас будет традиционно в ближайшую субботу, 26 апреля, помимо интересных билиотечных мероприятий хороша она тем, что местное издательство (то самое, в котором издан "Дипломатический агент" Семёнова, как-то не так давно обсуждавшийся) продаёт свои издания за полцены.. Да и в книжных магазинах города в этот день обычно приличные скидки.

-

Праздник - каждый день! Даты, события...

Да какой там английский язык? Наш главный праздник сегодня, книголюбы, - День книги!:) Читаем, пересказываем, советуем, что почитать, бежим за новыми книжками! А, быть может, и пишет кто-то:)

-

Весна идет...

-

А сегодня день рождения у....

Валентина, с днем рождения! Здоровья, благополучия, солнечного настроения, радости и счастья, успехов во всём задуманном!

-

Вопросы технической поддержки

На данный момент они не нужны, поиск по ним всё равно корректно не работает, так что можете не заморачиваться. Обсуждали это выше, сразу после обновления. Екатерина сказала, что процесс обновления идёт ещё, может быть, когда-нибудь всё восстановится. Но пока ни с тегами, ни с блогами ситуация так и не изменилась.

-

Праздник - каждый день! Даты, события...

Только с утра сегодня фотка моего мелкого нынешнего попалась, искала другое в старом чате. Давние времена года 4 назад, когда у меня ещё были треккинговые палки, которые в него не помещались:)) Надо его протереть что ли в честь праздника:)) Берегу его, как могу, ибо случайно попался в магазине - "Мой любимый цвет, мой любимый размер ":))

-

Праздник - каждый день! Даты, события...

Вернемся к темы сей темы:) 20 апреля 1983 года появился на свет любимый многими музыкальный коллектив - группа "Секрет". В честь этой даты - пара песен из чудесного мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой":) Жаль, вставляется видео только в виде ссылок:( https://rutube.ru/video/75c3c7f3c43ca0907928d002e3f508a0/?r=plemwd https://rutube.ru/video/4f5adf61f813833be333ab5b926e80ac/?r=plemwd

-

Праздник - каждый день! Даты, события...

Да я бы не сказала, что там какая-то особая любовь к наличке. Нет терминала, так переводы на карту вполне устраивают. Даже в горном кафе на Языке тролля, если тебе повезло - есть интернет:)) У меня был, но и наличка была, поэтому я за всех попутчиков без налички и интернета рассчиталась, потом перевели мне. Один раз за неделю в Верхней Балкарии в кафе только наличку попросили, но там что-то у них самих было с интернетом, временные трудности - терминал не работал, банк онлайн тоже.

-

Весна идет...

Новосибирск. Но там в принципе всю Сибирь замело, у меня родственники в Красноярском крае - та же история.

-

Праздник - каждый день! Даты, события...

Хоть этой головной боли нет:))- А по поводу распространения купюр по регионам России - всё-таки, кажется, есть некоторое неравенство. У нас, например, после недавнего перевыпуска десятирублевые купюры встречались, но не так, чтобы часто. А вот с Кавказа я привезла их много, сдачу давали ими постоянно, было весьма непривычно. У нас больше монеты в ходу. За пятирублевками же реально коллекционеры охотятся, коллеги в прошлом году находили объявления, где предлагали за эту мелкую купюру по 50-100 рублей:) И до сих пор они редки - мне один раз и попалась всего, кажется.

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

-

Весна идет...

-

Долгожданная новинка: большое путешествие в Доломиты!

Удачного путешествия, солнечной погоды, лёгких дорог и отличного настроения!:) Булем впечатлений ждать!:)

-

Светлая Пасха

-

Весна идет...

-

Весна идет...

Кто красил яйца среди ночи, тот я:) потому что сегодня некогда, тюльпаны в степи сами себя не сфотографируют же!:)

-

Праздник - каждый день! Даты, события...

А еще сегодня, в день открытия первой мастерской печатника Ивана Фёдорова, отмечается День российской полиграфии. Всех причастных - с профессиональным праздником!

-

Весна идет...

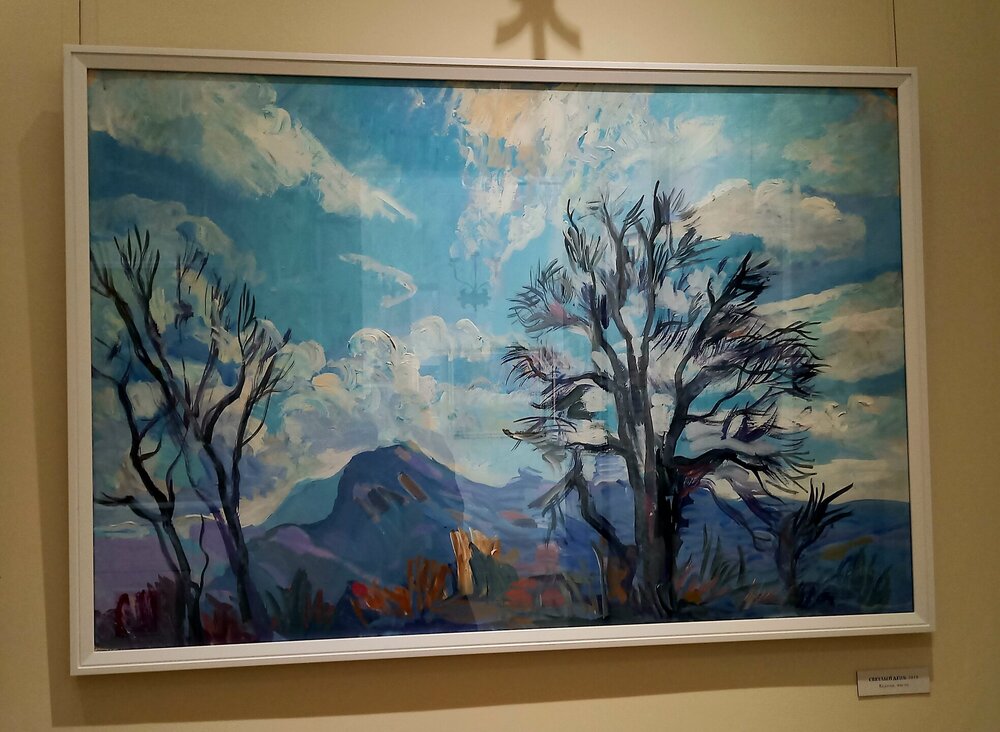

Весна у нас в этом году затяжная и постепенная, чередование холодов и тепла привело к тому, что растительность оживать не торопится. Где-то на солнечных местах, правда, уже тюльпаны доцветают, но в целом почки набухли, деревья бутонами покрылись и на топм затаились, ибо пришло очередное похолодание. Без снега, к счастью. Но вот уже два дня, как резко разогрело до +20-23, и это тепло сделало своё дело. Одуванчики принялись захватывать газоны, а фруктовые деревья покрылись бело-розовыми облаками цвета. Вчера мимо частного сектора вечером шла, аромат стоит умопомрачительный! А сегодня и у нас в соседнем дворе абрикосы разом расцвели вчера только отдельные цветочки раскрылся, вокруг которых сразу делов-то зажужжали шмели:)

-

Праздник - каждый день! Даты, события...

Добавлю про ещё одного невероятного артиста советского цирка, имя которого не так известно, как Никулина, Попова и других, но сила духа заслуживает восхищения. Писала о нём в блоге, но поскольку с поиском и блогами в целом нынче ситуация печальная, просто скопирую. Лев Александрович Осинский родился в Оренбурге в 1924 году. Его отец был военным авиаинженером, и в печальном 1937-ом вместе с женой был арестован по обвинению в измене Родине. Дети – Лев и его брат – попали в детдом. Лёва жил в Уральске (Казахстан), именно там его – мальчика гибкого и способного к акробатике заметил Дойнов, гастролировавший в составе так называемой «дикой бригады» артистов по небольшим городам и поселкам. Пару лет Осинский колесил с той бригадой, но ни особой радости, ни денег такие гастроли не приносили. И Лев решил искать свой путь. Он мечтал о настоящем цирке, пока перебиваясь временной работой и разовыми выступлениями, но однажды ему несказанно повезло – судьба свела его с Владимиром Волжанским, чья семья заменила Лёве и родителей, и учителей. Волжанские приняли его в свой номер «Лягушки», тем самым обеспечив постоянную работу в Гос.цирке. Но не успел Лёва порадоваться свалившемуся на него счастью, как началась Великая Отечественная война. Он воевал в артиллерийском противотанковом полку. Первый раз был ранен под Тулой. Не долечившись, сбежал из госпиталя, когда узнал, что его полк переводят под Рязань. Участвовал в сражении на Курской дуге. В 1943-ем году повторное ранение лишило его левой руки. Внезапно появившийся немецкий танк расстрелял его боевой расчет почти в упор. Друзья погибли, он, истекая кровью, смог дойти до полевого госпиталя. На том война для него закончилась. Вернулся в Москву, попросил разрешения пожить в подсобных помещениях цирка. Несколько дней не показывался на глаза друзьям-артистам, боялся жалости. Да и не мог понять, что делать дальше. Но коллеги поддержали. Сила воли не дала жалости к себе возобладать. Осинский начал тренироваться, пытаясь сделать стойку на одной руке. Множество падений, синяки и ссадины, кровоточащие от непомерного напряжения швы на культе… но он упорно пытался снова и снова, пока не удалось. Однажды он понял, что способен выполнять трюки и стойки и с одной рукой. Он поверил в себя, в то, что сможет вернуться на арену цирка, без которого не мыслил жизни. Поверили в него и Волжанские. Вернувшись с гастролей, без тени сомнений они снова приняли его в свой номер. А через несколько лет, почувствовав, что уже тормозят его дальнейшую карьеру, так же, без тени сомнений, отпустили его в сольные выступления. Владимир помог подготовить эквилибристический номер, с которым Лев Осинский и начал успешно выступать. В 1956-ом году за номер «Эквилибр на одной руке» Лев Осинский получил золотую медаль на первом Международном фестивале циркового искусства в Варшаве. Зрители, восхищенно глядя, как высоко над ареной, опершись одной рукой на тонкий, к тому же вращающийся шест, эквилибрист меняет позиции, даже не догадывались, что второй руки у него просто нет. Широкий рукав костюма скрывал протез. Это был не просто высший уровень циркового искусства, но и пример огромной внутренней силы, мужества и победы над собой, над судьбой, над обстоятельствами. История его жизни изложена в документальной повести А.Аронова «Пассажир без билета», по которой снят фильм «Эквилибрист». Повесть небольшая, но интересная.

-

Праздник - каждый день! Даты, события...

Начала искать старые записи по Новгород и поняла, что не собралась их написать:))) Новгород в комплексе - место впечатляюще-историческое, но вот странно - при всей моей любви к старине больше всего из увиденного в этом городе меня впечатлил далеко не самый старый храм - Знаменский, 17-го, кажется, века. При всей его внешней неприглядности, некоторой обшарпанности (а вероятнее всего - благодаря этому) он как раз и стал для меня машиной времени, погрузившей в прошлые времена. Как некогда Крутицкое подворье в Москве. Я шла посмотреть хотя бы внешне на Преображенскую церковь с фресками Феофана Грека, (внутрь зимой не попасть, берегут от влаги и перепадов температур), случайно наткнулась на него и чудом попала внутрь буквально за 20 минут до закрытия. Там всю библейские историю можно по фрескам изучить - храм расписан от купола до пола, фрески разной степени сохранности, но в целом хорошо различимы. Интересно, но дело даже не в этом. В нем сохранился дух старины настолько, что меня не покидали ощущение, что он старше, чем есть на самом деле: А вообще (в продолжение недавно обсуждаемого) дня на Новгород мне не хватило. Даже на то, чтобы просто походить по улицам и позаглядывать в эти многочисленные старые церкви, что расположены чуть дальше основного скопления достопримечательностей; думается, они скрывают немало интересного:)

-

Праздник - каждый день! Даты, события...

Это не ко мне. Я очень мало ездила по России, а о том, что видела, рассказывала. Что-то новое вряд ли вспомню.

-

Праздник - каждый день! Даты, события...

А у меня при словосочетании "историческое место" почему-то возникла ассоциация с древними городищами, монастырями и храмами, историческими кварталами типа Крутицкого прдворья в Москве, например. Во, даже с терминологией определиться не можем:) но про любое из перечисленных Вами мест я бы с удовольствием почитала.

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

- Посиделки за чашкой кофе --- 2