Весь контент Нафаня

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

Я вообще тоже сладкое стараюсь не пить, но иногда же хочется:)) грузинские тем и нравятся, что сахара в них не так, чтобы много. Лидеры в этом плане, говорят, лимонады от "Казбеги", те вообще без сахара, на каком-то заменителе, стевии, кажется. Но они до нас вряд ли доходят, у них объем выпуска небольшой, это в первую очередь пивовары.

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

На отдыхе - не спорю, хотя если отдых предполагается активным, я и вовсе без вина обхожусь, бывает:) самый здоровый образ жизни в этом плане получился в Узбекистане - там пока винный магазин найдёшь, пить расхочешь. Это, кажется был мой первый отпуск вообще без единой капли алкоголя:)) Просто обсуждали вроде местные торговые сети и магазины у дома, или я уже нить беседы потеряла, тогда прошу простить:))

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

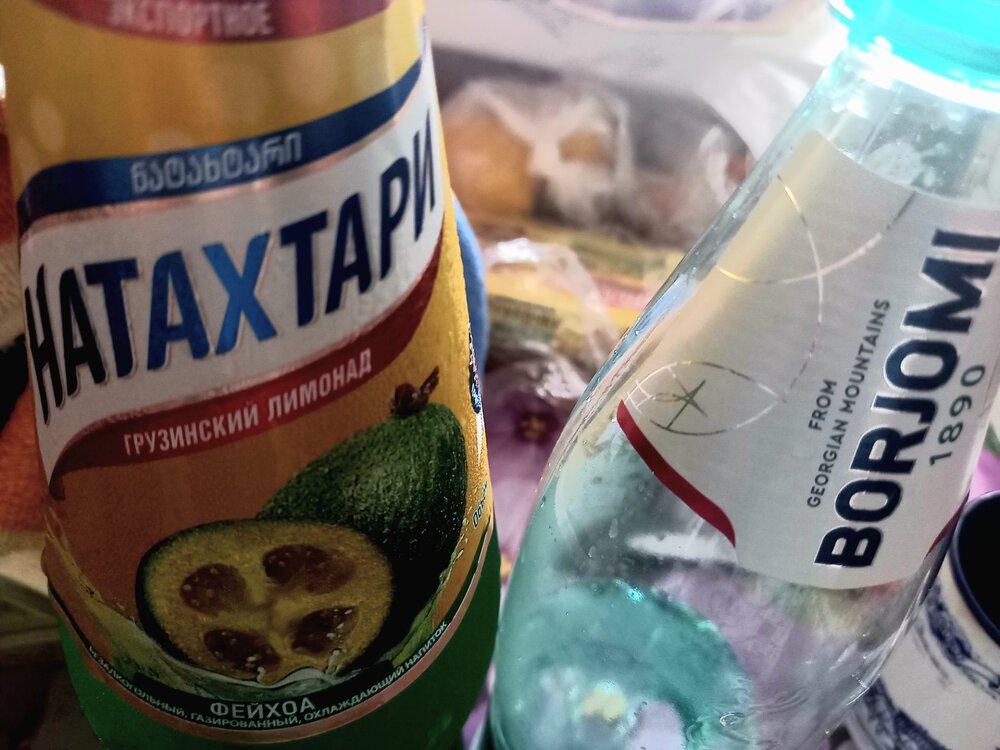

Так я не призываю любить исключительно чужое, на вкус и цвет, как говорится... Но я всегда за то, чтобы была возможность выбора. И вообще я там про торговые сети и лимонад - меня спросили, я ответила:)) к слову, о своём... кроме "Натахтари", я ещё люблю наш местный, выпускаемый городской частной пивоварней, он у них весьма не плох, но разнообразием вкусов не отличается. И минералочку "Ессентуки " наряду с "Боржоми". Вот честно, я не часто пью вино, поэтому если уж хочется выпить, так чтобы с удовольствием. Поэтому нет желания перебирать весь этот десяток заводов, пока методом проб и ошибок вычислится хорошее. Мне проще сразу пойти и взять какое-нибудь условное французское бордо или грузинское саперави, среди которых вероятность встретить откровенный "шмурдяк" будет всё же существенно ниже.

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

Не могу удержаться от очередного цитирования Валентины Семилет, ибо истинная правда ведь, точнее не скажешь:)) "Гастро заблуждения туристические Несерьезное летнее. ...Заблуждение #2 "В Грузии очень жирная еда." Враки. Мы требуем пересмотра дела! Знаете почему вы толстеете как не в себя за 4 дня пребывания в Грузии? А потому что вы неправильно потребляете. И то, что вы подумали, и продукты питания. Мои аргументы: Во-первых, вы видели сколько у нас овощей во всех проявлениях? Печёные, тушёные, завернутые во что-то и даже сырые? Вы же тоже удивлялись, зачем грузины ставят на стол чуть ли не корзину с зеленью, а овец за столом, как бы, не наблюдалось. Так вот эта корзина с пудом сырого редиса, петрушки, укропа, кинзы, тархуна, шпината, базилика - мы её съедаем. Всю. Некоторые местные конечно грешат на хозяев, типа выложили тут пол кахетинской грядки специально, чтобы меньше хинкали залезло в одного Гиоргия, но большинство трезво смотрят на свои шестистраничные диагнозы и адекватно реагируют на завет предков, который гласил "ешь больше овощей, а то лопнешь от 27 кусков шашлыка, потомок". А с острым перцем какая история? Этот товарищ снижает усвояемость жира. А сколько счастья - алкалоид капсаицин, содержащийся в острых перцах, обманывает наш мозг - тело не может различить остроту и боль, думает, что с вами ожог, вам больно и мозг выделяет эндорфины, а это чистое счастье. Съел ложку аджики, а эйфории как на Олимпийских Играх призовое место занял. Пиперин, основной компонент черного перца - помогает улучшить работу мозга и снизить симптомы депрессии. Бинго. Во-вторых, в Грузии едят медленно. Не торопясь. Сколько часов готовили женщины села все эти 80-литровые чаны еды? Минимум 16. Вот хотя бы 17 часов ты должен высидеть. А то нехорошо, неуважение. И получается, что это не плотный обед застрелите меня, а то разорвет, а лёгкий завтрак, сытный обед и полезный ужин в одном принятии. Какие вопросы. В-третьих, вы сидите. А как надо? Надо ходить! Вот, к примеру, подняли тост за родителей. А кто ещё в подъезде/деревне родитель? Троюродный брат свата Анзор! А он знает, что мы сейчас за него косвенно выпили? Не знает. Нехорошо, надо сообщить. Встаете всем коллективом и идете/едете/плывете к Анзору, стучитесь, обнимаетесь, сообщаете важную информацию, трепите по щекам выбежавшее на звук потомство. 6000 калорий как корова языком слизала. Потом Анзор стучит Мамуке и Мерабу, они тоже отцы, как не уважить и в новом усиленном составе вы уже плывете обратно за стол и продолжаете мероприятие. А когда за старшее поколение вспомните, неужели к бабушке Гугули не заглянете, не порадуете старушку, изверги? Вот вам ещё минус 5000 калорий пока вернулись. Ну и последний аргумент - вино. Вы читали про ресвератрол, антиоксидант, содержащийся с красном и белом вине, который ускоряет метаболизм и жиросжигание? Вы думаете почему грузины так часто употребляют? Они просто хорошо делают логические выводы. Один небольшой день рождения на 90 человек с объёмом в 400 литров, способен так разогнать общий обмен веществ по селу, что с утра все ходят стройные, как Клаудиа Шифер в 97-м, и сельский кардиолог увольняется к чёртовой матери, потому что какая здесь ишемия, если вчера за ночь нагуляли 37 километров по соседям без единой отдышки на брата. И обмен веществ образцовый, опять таки. Так что, дорогие, если правильно действовать, то и ремень на брюках будет застегиваться как в выпускном классе. У нас много странного и сложного, но если вы спросите, мы с удовольствием положим вас на лопатки не одним десятком прекрасных аргументов и нальём саперави. Ваше здоровье 🍷❤️"

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

Что-то задумалась... а ведь правда же нету:) Гозинаки - это орехи с мёдом, чурчхела - орехи с фруктовым соком, пеламуши - нечто вроде фруктового пудинга или киселя. Назуки разве что - хлеб сладкий, про который Светлана пишет. Из вредно-калорийного:) у них ведь даже лимонада на основе натуральных сиропом, почти без сахара.

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

-

Неброская красота Южного Урала

Мой армянский гид всегда отвечал: "Чуть больше километра", а "чуть" у каждого своё же:)) Парень в группе, незадолго до того вернувшийся с похода на плато Путорана, рассказывал, что у их инструктора был всегда ответ "от 3 до 6 км"...когда бы ни спросили: хоть в обед, хоть вечером, когда смеркаться начинало:))

-

Неброская красота Южного Урала

На 600 шагов 1,9 км скорее всего она короткая. А первый я даже не знаю, просто 32 км за 4-5 часов однозначно по горным тропам не пройти. Эх, красива осень на Таганае:) хочется повторить:)

-

Неброская красота Южного Урала

Я извиняюсь, но что-то в этих маршрутах с цифрами не так:)

-

16 GS - Горная Грузия!

Вот у меня было примерно также. Я увидела однажды фото башен на фоне заснеженных гор и решила, что мне туда надо. Появилась мечта, которая снилась ночами и звала к себе:) Как и откуда берутся такие мечты, кто ж знает? Почему на одни фото смотришь, объективно оцениваешь как красивое и спокойно листаешь дальше, а над другими замираешь, хватаешься за сердце, голову и понимаешь, что не будет тебе покоя, пока не увидишь собственными глазами? Непонятны пути человеческих мыслей, желаний и чувств. Одно знаю: если я начинаю с холодной головой прорабатывать маршруты, просчитывать, сравнивать с другими местами, - я не поеду. Даже при том, что маршрут разработан и готов. Просто потому что однажды случайно попадётся на глаза другое фото, одно единственное, от которого щёлкнет что-то в голове и забьётся быстрее сердце. Не ради красивого слова, из практики: просто лежит в запасе немало почти готовых и проработанных маршрутов, ждущих своего часа.

-

16 GS - Горная Грузия!

Так это совсем другой вопрос и другая тема:) возвращаюсь-то я в Грузию в целом, где несмотря на несколько поездок для меня ещё много неизвестного, а не на одни и те же дорожки. Да и в целом вопрос возвращения в любое место - это не про уникальность его, места, в общем, а про нечто зацепившее за душу, что сугубо индивидуально и субъективно. Зачем Вы ждёте, чтобы Вас убедили поехать, если для себя уже приняли противоположное решение?:) Нет, не ездите. Если смотрите фото/видео, и не возникает желания ехать, зачем пытаться убедить себя в обратном? Мир велик, езжайте в те места, которые привлекают и вызывают желание увидеть. Чисто в природном плане Вы вряд ли сможете увидеть что-то уникальное. Да, Сванетия, как и район Военно-Грузинской дороги, как и Тушетия - это прекрасные Кавказские горы, похожие в конечном счёте на все другие горы - на наш Кавказ, на Алтай, на Тянь-Шань и пр.. А другая страна - это все-таки не только про природу, но про обычаи, историю, культуру, кухню и прочее. Только ради природных красот я бы поехала, наверное, разве что в Патагонию, да и то по дороге захотела бы ещё что-то узнать/повидать.

-

Тур 16GM Avia “В Грузию на море: Тбилиси + отдых в Батуми» с 26.06.24 со Степановой Еленой

Просто уровень воды не всегда позволяет этот "доп". Когда есть возможность, в кассе есть вариант билета (чуть дороже), предусматривающий выезд из пещеры на лодке, по реке. Но это только в случае, когда сравнительно давно нет дождя, и уровень воды низок. Чтобы головами своды пещеры не собрать:) соответственно, узнать заранее о возможности водной прогулки невозможно, только перед началом экскурсии, при покупке билета.

-

16 GS - Горная Грузия!

Ну, а как объять необъятное-то? Все равно всем нам приходится что-то откладывать на потом:) Невозможно же оказаться одновременно во всех местах, что хочется увидеть, сразу. Вот и расставляем приоритеты и акценты.

-

16 GS - Горная Грузия!

Мне кажется, скорее, больше доступных для осмотра без особых усилий. На нашей стороне их тоже немало, но идти до них и идти от цивилизованной дороги. Не особо видела наш Кавказ, но когда в феврале ехала по Балкарии, первая родившаяся в голове мысль была о том, что наша сторона Кавказских гор выглядит суровее, неприступнее что ли. Среди них очень отчётливо ощушалось, что человек тут в гостях, а вовсе не хозяин. Наш водитель-гид тогда сказал: "Ну, это же северная сторона. На грузинской южной солнца больше, теплее, соответственно, растительный-животный мир разнообразнее, потому и выглядят они как будто более пригодными для жизни". Ну, и по Сванетии путешествовать несколько проще. Нет необходимости оформлять пропуска в погран.зону, как у нас, например, хотя погран.пост стоит прямо за камнем у подвесного моста по дороге на ледник Чалаади. И никто ещё не догадался сделать платным вход ни на одну туристическую тропу, ни к одной природной достопримечательности, что есть у нас, да и в других районах Грузии тоже.

-

16 GS - Горная Грузия!

Не предложат, я думаю. Каньон Окацэ для группы в 30-40 человек возможен разве что, если речь идёт о группе школьников или молодых любителей экстрима. Они примерно равных физических возможностей и уровня бесстрашия. Для среднестатистической туристической автобусной группы эти уровни слишком разные. Пройти по подвесной тропе над ущельем без возможности повернуть назад - испытание всё же не для всех. А если не ходить, так кой смысл проделывать путь до каньона пешком, когда заняться там больше в принципе нечем? И если не проделывать, у инфо.центра каньона на лавочке сидеть? Альтернативного времяпрепровождения я там не помню. Есть куча других возможностей, доступных каждому, куда можно приехать, посмотреть, немного погулять и уехать - тот же Мартвильский каньон, несколько облагорожененных пещер в окрестностях Кутаиси, водопады, археологические зоны, серные источники (правда, без инфраструктуры). И да, Светлана права, дорога от Батуми или до Батуми даётся куда проще, чем до Тбилиси, так что на обратном пути, например, можно на несколько дней задержаться на море. Цена вопроса только будет не мала.

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

- Посиделки за чашкой кофе --- 2