Весь контент Викингур

-

Ждём новый 2026 ✨

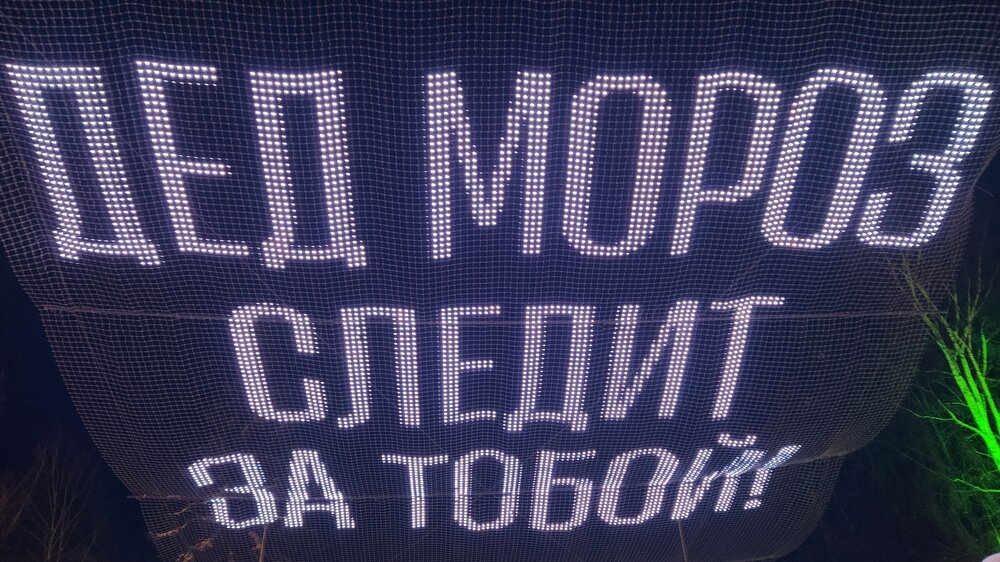

По случаю Старого Нового года (он же юлианский, он же церковное Новолетие) - немного нашей уральской новогодней мозаики из разных мест. Удивительно, но порою маленькие города по части праздничного убранства способны дать фору и областным центрам... Так что от новогоднего настроения нигде не спрячешься 😆 Да и магия рождества тоже где-то неподалёку... Конечно, к концу долгих праздников состояние у главных новогодних героев слегка уставшее... Так что пожалуй, они немного и рады, что праздники - всё. Ну а мы с полным правом всё же скажем сегодня ещё раз:

-

Ждём новый 2026 ✨

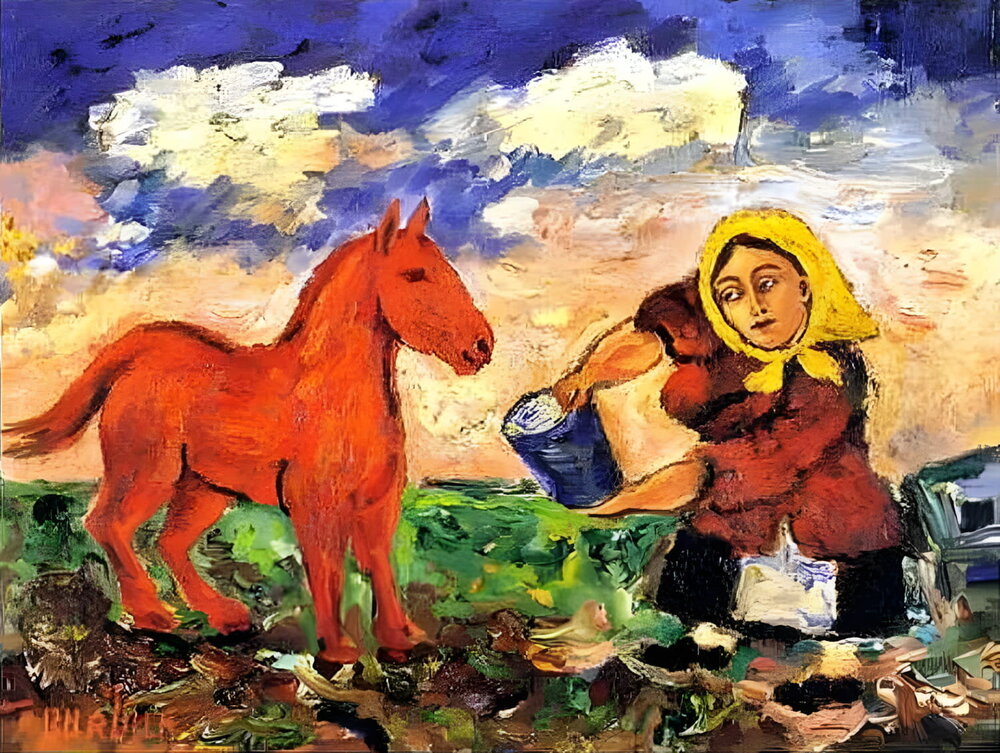

С наступающим Новым годом из нашего предпраздничного Ижевска! Который в последние дни года уходящего таки решил прихорошиться. Видимо, по личному повелению примерившего дедморозовский тулупчик Ижика 😁. И как-то сразу выяснилось, что огней много золотых может быть не только на улицах Саратова 😇. Давно наряжены ёлки. Готовы устремиться по новым дорогам и к новым открытиям коняшки разной степени красноты. Совсем скоро пробьют куранты и прочие часы. И те из нас, кто хорошо вёл себя в году уходящем, обязательно получат заслуженные подарки. Ну а кто не очень хорошо - ещё целый новый год на работу над ошибками. Ну и конечно надежду на новогоднюю сказку. В ожидании которой, впрочем, не стоит забывать одну простую и важную вещь. С новым 2026-м! Дорогу Красному Коню! 😁 А с зелёным змием уходящего 2025-го расстанемся без злобы, но - с облегчением.

-

Вы не поверите...

Вы не поверите, но этот импозантный юноша с бородкой, явно намеренный спасти Галактику от сил зла - мой сын. И сегодня ему исполнилось 18 лет. Должен признаться, в голове это укладывается пока не очень. Вроде же только-только собирались в первый класс. А вот уже и к ЕГЭ в одиннадцатом готовимся. И разница дат съёмки этих фото, почти что в одних местах сделанных - аккурат десять лет. Как-то так совпало, что мы с ним оба в этом году отметили традиционно знаковые даты. Что ж, отец Сергей в свои полста может теперь уверенно констатировать, что сын Иван - его лучшее произведение в жизни (если откровенно, не то чтобы самой правильной и безгрешной). И хочется верить, что сын пойдёт дальше отца, добьётся много большего - и не сделает многих нелепых и ненужных ошибок. (Нет-нет, у меня всё хорошо. Это просто что-то в глаз попало...)

-

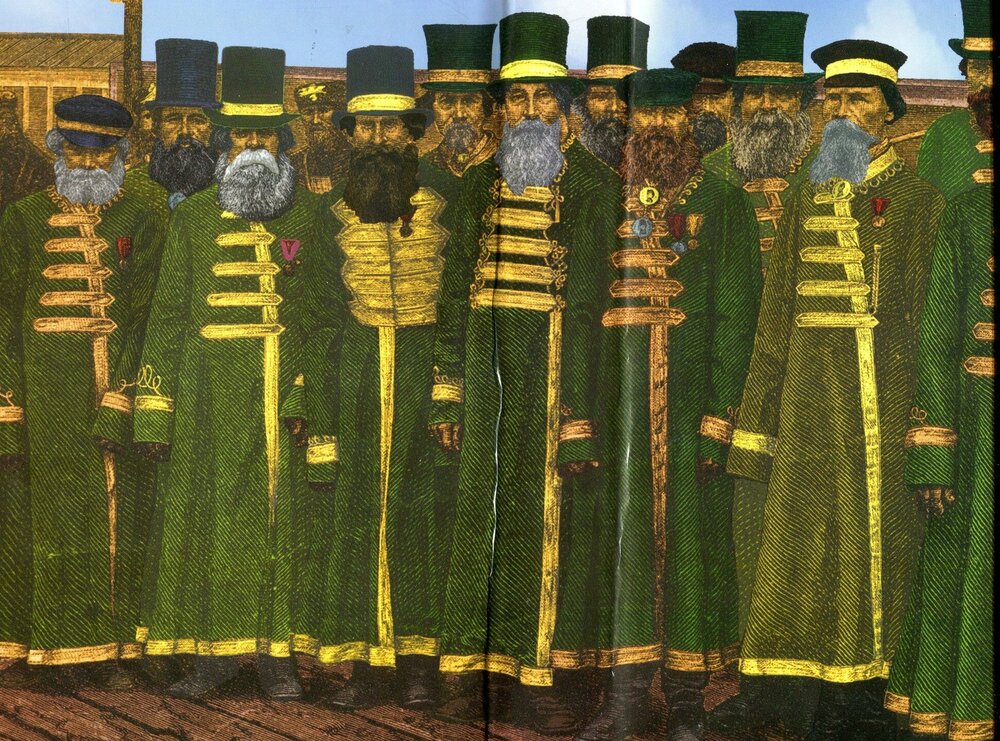

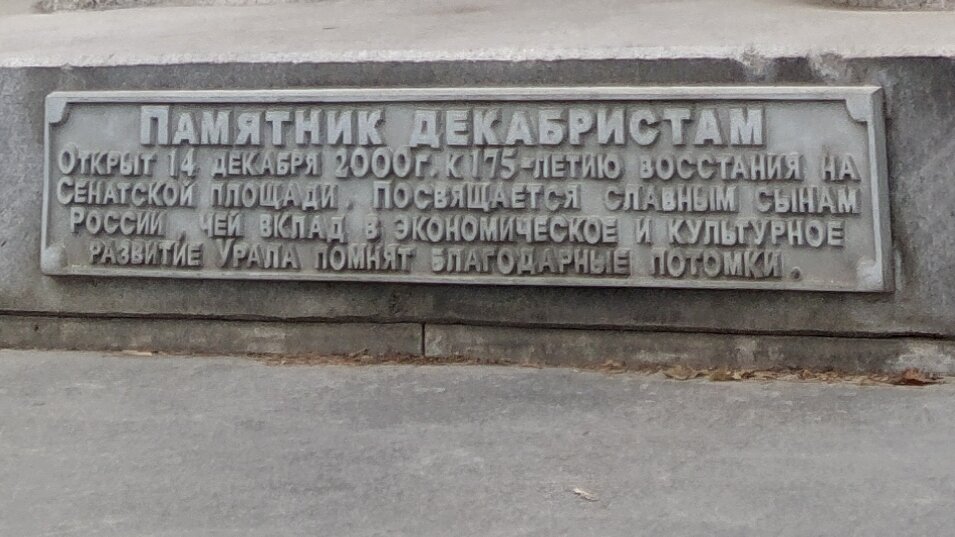

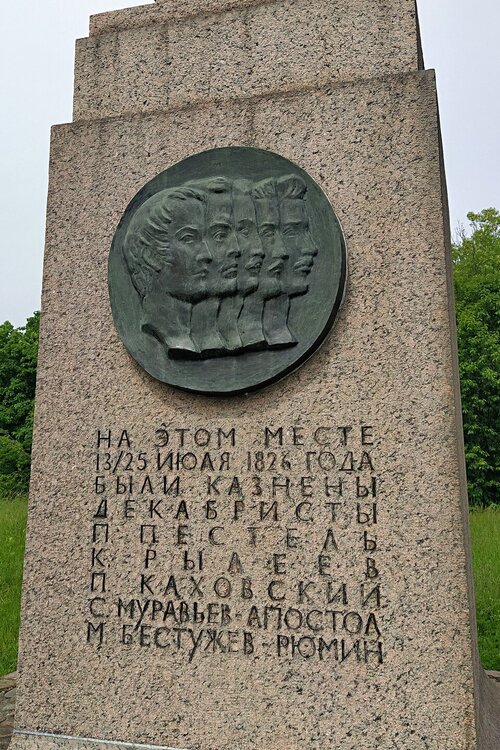

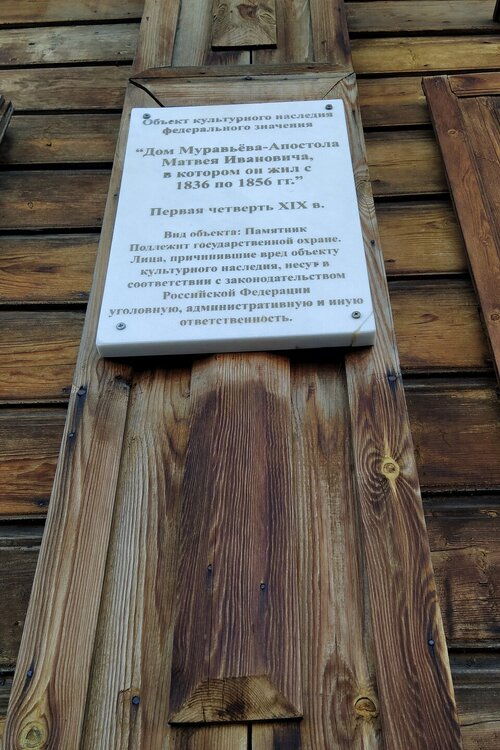

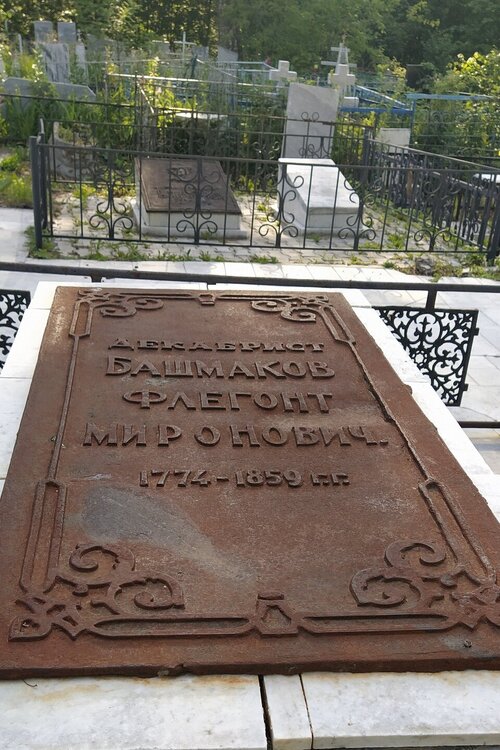

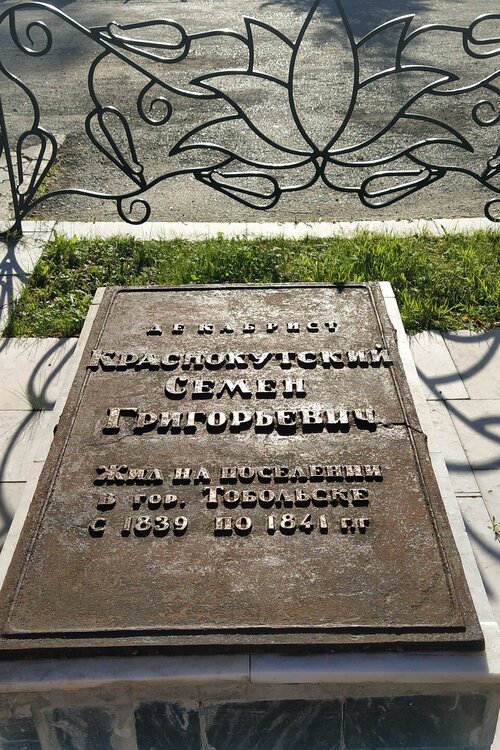

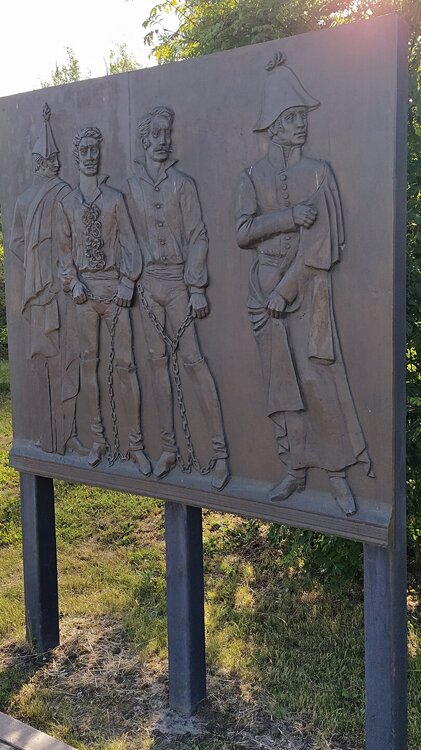

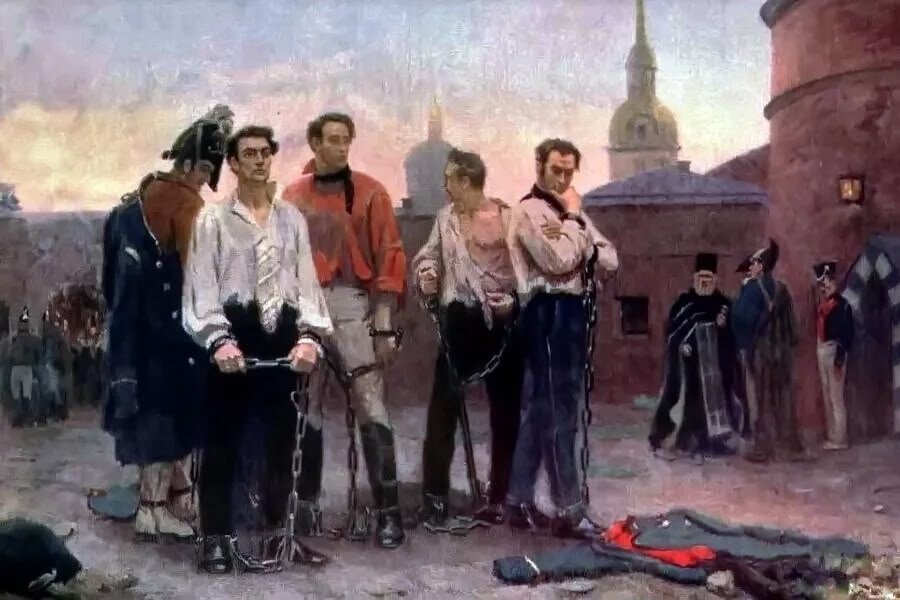

Посиделки за чашкой кофе --- 2

Ровно 200 лет назад, 14 декабря по старому стилю (или 26 декабря - по новому) 1825 года, в Петербурге произошло знаменитое восстание декабристов. Событие, во многом для отечественной истории переломное. Причём, как нередко бывает, подлинный масштаб происшедшего был осознан уже позднее. С непосредственными результатами-то и достижением целей восстания, как мы знаем, получилось не очень. Конечно, перемен в стране к концу царствования Александра I требовали не только сердца и глаза (как в цоевской песне), но и многие просвещённые умы. Однако само выступление оказалось организовано настолько скверно, что предшественники повстанцев, в своё время одним гвардейским полком свергавшие Анну Леопольдовну (в пользу Елизаветы Петровны), а позже Петра III (в пользу Екатерины II) наверняка грустно вздыхали с небес: - Эх, молодёжь! Элементарные вещи делать разучились! Пушечные залпы, разогнавшие в сгущавшихся сумерках короткого декабрьского дня стоявших вокруг "Медного всадника" повстанцев, повергли тогда в оторопь, казалось, всех - от уличных зевак (многих из которых тогда тоже покосило картечью) до самого Николая I. Сказавшего тогда, по преданию: "итак, я наконец император, но Боже, какой ценой". Крови и впрямь тогда на Сенатской площади пролилось немало. Семь месяцев спустя к ней добавилась кровь ещё пяти руководителей восстания, повешенных напротив Петропавловской крепости. Памятник им доныне стоит на Кронверке. Доступ свободный. Многие сотни других повстанцев были отправлены на каторгу и в ссылку. Казалось бы, вот горький конец изначально авантюристического предприятия. Но - как нередко бывает - этот конец одновременно оказался и началом. Несвергнутый в тот день Николай I стал в итоге единственным инженером на российском престоле. (Так что неудивительно, что именно при нём в нашей стране появились первые железные дороги.) И несмотря на реноме жёсткого правителя, шок первого дня царствования похоже научил его не перекручивать гайки в государственной машине сверх необходимого. В противном случае николаевский "золотой век" русской литературы, живописи, музыки - вряд ли состоялся бы. Конечно, не всё было идеально - одна злосчастная Крымская война чего стоит. Но из крови на Сенатской Николай Первый нужные выводы всё же в основном сделал (в том числе и выполнив огромную подготовительную работу к последующим либеральным реформам своего сына - и тем, по сути, реализовав кое-что из декабристских идей). В отличие от своего тёзки и правнука Николая II, для которого кровь Ходынки стала началом конца и его жизни, и его династии, и его страны. Сами же декабристы в своей сибирской ссылке, во глубине сибирских руд не просто хранили гордое терпенье - но устроили в Сибири, не побоюсь этих слов, подлинную интеллектуальную и культурную революцию. И наши современники благодарны декабристам уже не за пресловутую "побудку Герцена" - но за вклад в народное просвещение в прежде глухих сибирских провинциях, за вклад в материальную, художественную, духовную культуру. Даже великий Менделеев стал тем, кем стал, во многом потому, что с детских лет вращался в тобольской "диаспоре" ссыльных декабристов. Так что ленинскую фразу, которую нас так усердно заставляли заучивать в школе - про декабристов, страшно далёких от народа, - оставим на совести их автора. Положа руку на сердце, если и был кто действительно далёк от народа - так это созданная самим Ильичом правящая каста, до самого конца СССР жившая по принципу "народ и партия едины - различны только магазины". Впрочем, это уже другая история. Возвращаясь же от дел исторических к более близким нам туристическим - совсем неудивительно теперь, что особенно сильно чтят декабристов к востоку от Урала. В европейской части России их именами в основном называют улицы - и только. Но уже в Екатеринбурге, неподалёку от Ново-Тихвинского монастыря, можно встретить первый полноценный памятник. Поставленный, что характерно, в постсоветское время. Ну а в сибирских городах, где многие из декабристов отбывали ссылку, став подлинными "катализаторами прогресса" - память о них чтится ещё более усердно. В Ялуторовске, к примеру, уже на привокзальной площади можно увидеть памятник здешней "ссыльной девятке". В самом же городе расположен дом-музей, посвящённый двум из них: М.И. Муравьёву-Апостолу и И.Д. Якушкину - между прочим, организаторам первого из декабристских тайных обществ, "Союза спасения". Тут на форуме недавно спрашивали, стоит ли ехать в Ялуторовск из Тюмени? Вот один из аргументов. Ехать если что недалеко, часа полтора. Можно автобусом, можно электричкой. Ещё более потрясает в плане памяти о декабристах бывшая столица Сибири - Тобольск. Несколько ссыльных здесь упокоились навеки, и могилы их до сих пор бережно сохраняются на городском Завальном кладбище.В их числе - и лицейский друг Пушкина Вильгельм Кюхельбекер, знаменитый "Кюхля". Рядом с кладбищем - памятный Сквер декабристов. И тут же памятник декабристским жёнам, что поехали вслед за мужьями в Сибирь. (Известный анекдот утверждает - чтобы испортить всю каторгу, ну а если серьёзно - это очень помогало выдержать испытания и остаться собой.) Есть подобные памятники и музеи и во многих других сибирских городах, до самого Иркутска. Но туда мне ещё только предстоит попасть. Сегодня же мне просто захотелось, чтобы эти люди и эти места не были забыты. Ведь какие же даты, события, факты стоит нам вспоминать - если не такие?..

-

Ждём новый 2026 ✨

У нас в Ижевске тоже все украшения уже не первый год одни и те же - видать, в нынешние времена почти везде особо не до креатива. Но тем не менее, одно яркое событие у нас произошло вчера. Аккурат накануне Рождества по григорианскому календарю, которое у нас традиционно называется "католическим". (И хотя это строго говоря не так, 25 декабря рождество празднуют не одни католики - но языковая традиция есть языковая традиция 😇). В общем, вчера на наш ижевский вокзал прибыл Поезд Деда Мороза. Поезд ДМ.mp4 Сказочный дедушка по какому-то сказочному же совпадению привёз в Ижевск и настоящую новогоднюю морозную погоду. Которая после многодневных снегопадов и неизвестного числа выпавших снежных норм сама по себе стала праздником. Правда, одновременно и заставила засомневаться - ехать к этому поезду или нет. Тем более что оный мной два с половиной года назад уже посещался на его летней музейной стоянке в Сортавала. Но всё же поехал - и не пожалел. В своём "рабочем" виде поезд Деда Мороза оказался немножечко подлиннее себя музейного. Раза так в 3-4. Всего в нём больше 20 вагонов, правда половина из них - просто дома на колёсах для самого Дедушки, а также Снегурочки и их многочисленной свиты. Но и они хороши собой внешне. Новогоднее настроение, задержанное рабочими предновогодними авралами, кажется, решило таки появиться 😁. Внутрь я почти не заходил: что-то посмотрел ещё в Карелии, где-то нужны были билеты, традиционно проданные практически сразу и давным-давно. А где-то просто не хотелось удлиннять собой томящуюся на двадцатиградусном морозе очередь из ребятишек. Ну а для детворы тут были праздничные вагоны (и представления) на любой вкус. Не забывает поезд напоминать и о вологодских корнях Дедушки - одновременно рождая в душе ностальгию по моих северным маршрутам нынешнего лета. В этом вагоне - новогоднее кафе. А лисички стерегут (или обносят?) Новогоднюю Лавку 😀 Отдельная достопримечательность состава - украсно украшенный паровоз, не знавший отбоя от желающих себя рядом с ним запечатлеть. Судя по всему, волшебный поезд нынче отмечает первый маленький юбилей - пятилетие. От нас новогодний состав отправился в Пермь, ну а дальше его маршрут проляжет через Киров, Кострому, Ярославль, Москву - и в последний день новогодних каникул завершится в Великом Устюге. И мне кажется, даже не участвуя в представлениях просто побывав рядом с ним, праздник в своей душе - и маленькое, но такое необходимое чудо - почувствуют даже многие взрослые люди...

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

Эх, кто мы такие, чтобы перечить НашемуВсю? 😃 Тем более сам Он отсутствие снега переносит спокойно, стоит стоически, даже без кружки. На следующей неделе поищу на другой стороне Урала, в Челябинске. Может подвезут 😇. А пока на дворе всё тот же месяц непонябрь, но уже с ёлками. Но мы не расстраиваемся. Пока в ожидании снега можно заняться новогодним оформлением своих хором и пенатов. Тем более что одна соцсеть уже подкинула пожелания на 2026 год от средневековых живописцев. Хоть прям сейчас в печать и рамочку 😁. Для Ижевска особенно актуально. У нас оной сетки информационной в смартфонах нет не только на время тревог - а вообще с конца июля. Спасают только WiFi, стационарные компьютеры - или выезд на окраины города. Так что да. Пусть снег обеспечит - и закопает 😁.

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

За что уважаю нашу уральскую зиму - так это за разнообразие, многовекторность и инклюзивность. 2 декабря 2022 года. Нижний Тагил. На улице -25, ветер в харю лицо, а я шпарю лезу на Лисью гору по скрипящему снежку, дабы глянуть на красивое. 32 ноября 2025 года 🤣. Ижевск. Снежок? А что это? Только по талонам 🤣. И вообще кто сказал, что для новогоднего декора обязателен снег? И так нормально. А настоящую зимнюю зиму со снегом нам уже нарисовала нейросеть, дабы от вязания отдохнуть 😉. Снежный город 2.mp4 Получилось настолько в стиле эко-ужастика "Послезавтра", что в общем-то и расхотелось такую лепоту. Так что, не считая норовящей промокнуть обуви, начавшаяся еврозима мне пока нравится. Особенно с вот таким декабрьским бонусом 😇.

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

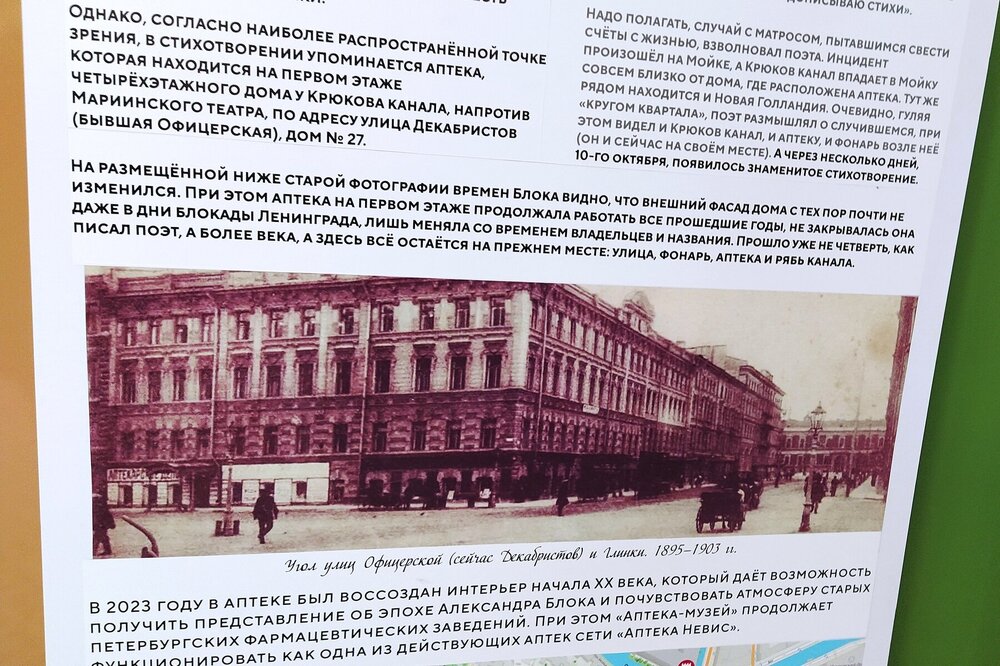

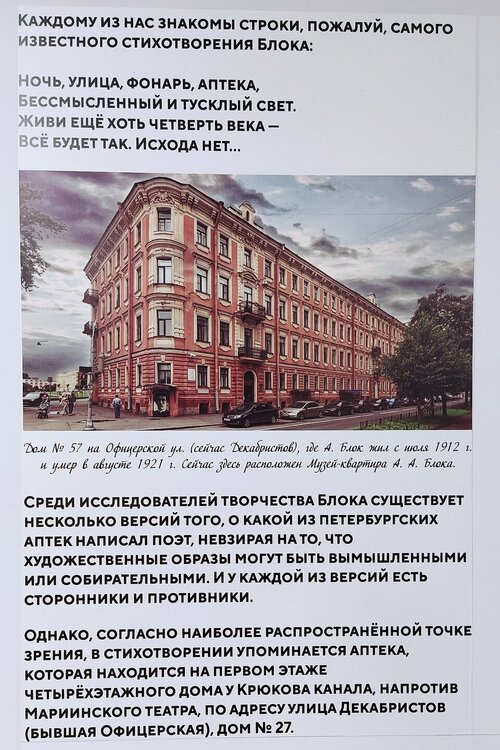

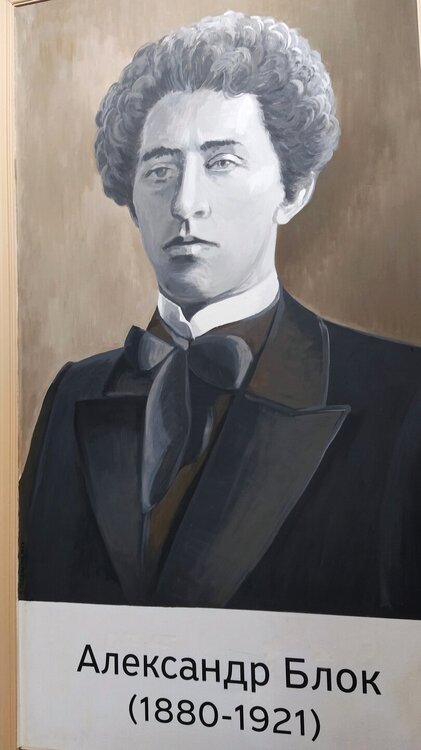

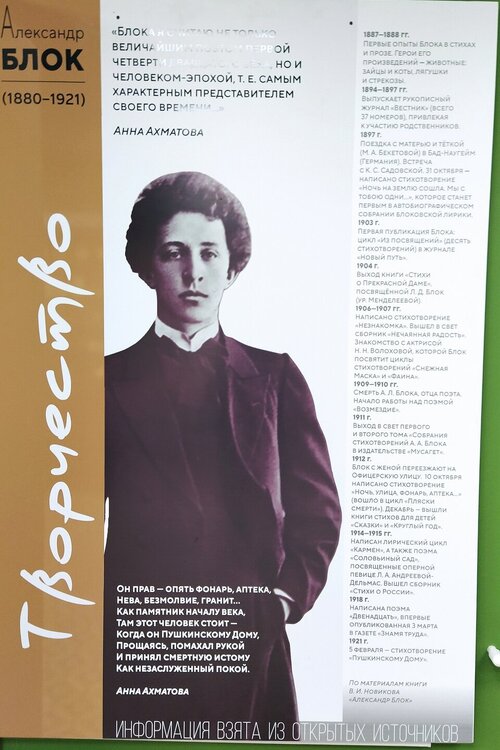

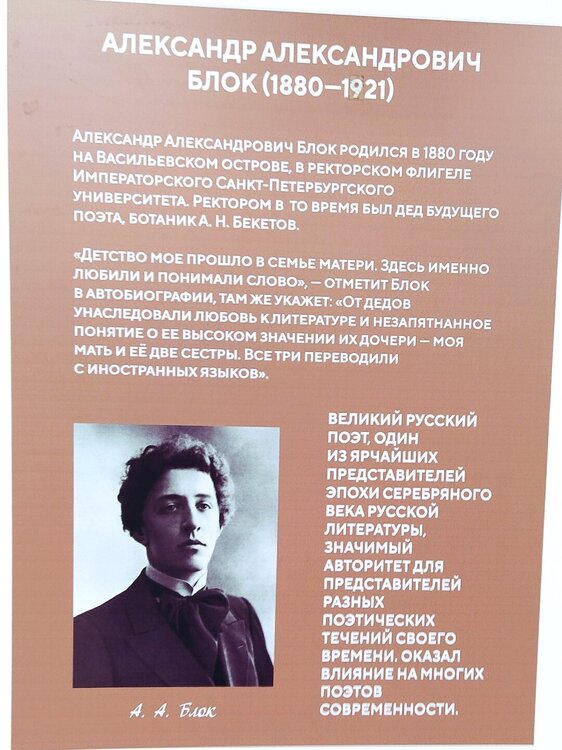

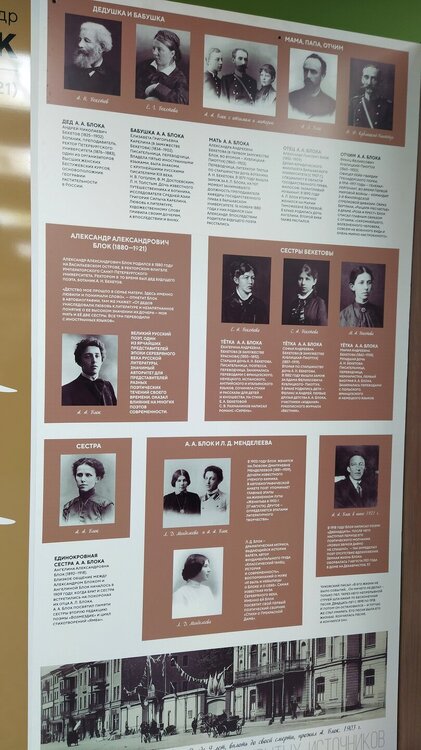

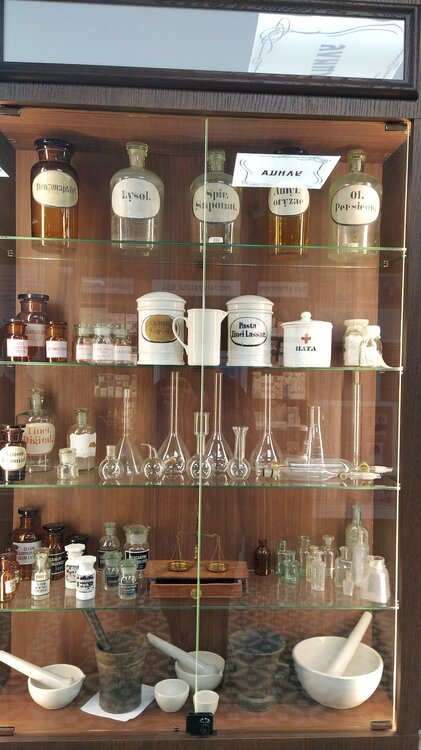

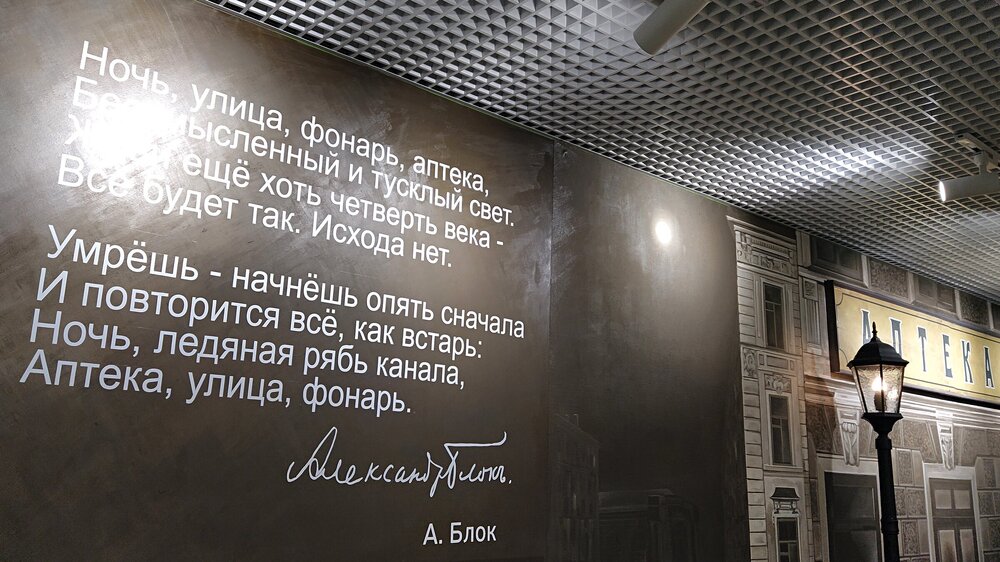

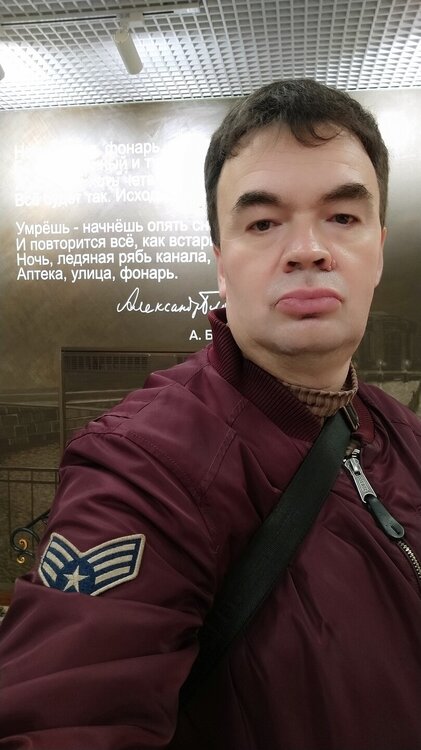

В прошлую пятницу, 28 ноября, любители русской поэзии отметили некруглый юбилей (145 лет) Александра Александровича Блока. Думаю, он не нуждается в особом представлении. Знаменитый поэт, одна из ярчайших фигур нашего поэтического Серебряного века. А по совместительству - ещё и внук знаменитого ботаника, ректора Петербургского университета А.Н. Бекетова, зять не менее знаменитого химика Д.И. Менделеева. Дочь учёного, Любовь Дмитриевна, стала Блоку сперва той самой Прекрасной Дамой, а с 1903 года - и женой, единственной до конца дней. За исключением заграничных вояжей, всю свою жизнь поэт провёл в Санкт-Петербурге, и не случайно именно там, недалеко от реки Пряжки, находится и блоковская квартира-музей. Но сегодня речь не о ней. А лишь об одном стихотворении Блока - пожалуй, самом известном. Том, что - не ведая границ - даже украсило собой стену одного из домов в нидерландском Лейдене... Да-да, том самом - про фонарь и аптеку. Давно зажившем своей жизнью, став объектом и восхищения, и иронии, и пародий. А упомянутая в его первой и последней строках аптека долгие годы казалась литературоведам лишь поэтическим вымыслом, собирательным образом. Однако пару лет назад всё поменялось. И теперь гости Питера (а особенно театралы) могут посетить вроде бы как ту самую аптеку. Расположилась она по адресу Декабристов, 27 - прямо напротив легендарного Мариинского театра. (Да когда-то и сама она звалась Мариинской.) Предвидя законные сомнения скептиков, устроители аптеки-музея постарались с научной скрупулёзностью (Бекетов и Менделеев точно одобрили бы 😇) аргументировать свою позицию. Заодно изложив и историю известного стихотворения. Так что в Пензе есть музей одной картины, а в Питере теперь - музей одного стихотворения 😉. Впрочем, это музей не только знаменитого восьмистишия - но и его автора. Не забыто и собственно аптечное дело: устроители постарались насколько возможно воссоздать атмосферу той Мариинской аптеки, какой она была в начале ХХ века. Отдадим должное - воссоздали без ханжества. Да, этим лечились. Те самые химические аптечные весы, породившие поговорку "точно, как в аптеке". Впрочем - аптека вполне действующая, можно тут и современными медикаментами закупиться. Ну а для нашего праздношатающегося брата туриста тут есть небольшая фотозона. Тарелочки на последнем фото - сувенир в память о Блоке. Стоили вроде бы недорого. Если совесть не позволит просто бродить, смущая присутствующих, и захочется что-то в благодарность купить - хороший вариант 😉. Как хороша, по мне, и идея такого необычного мини-музея.

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

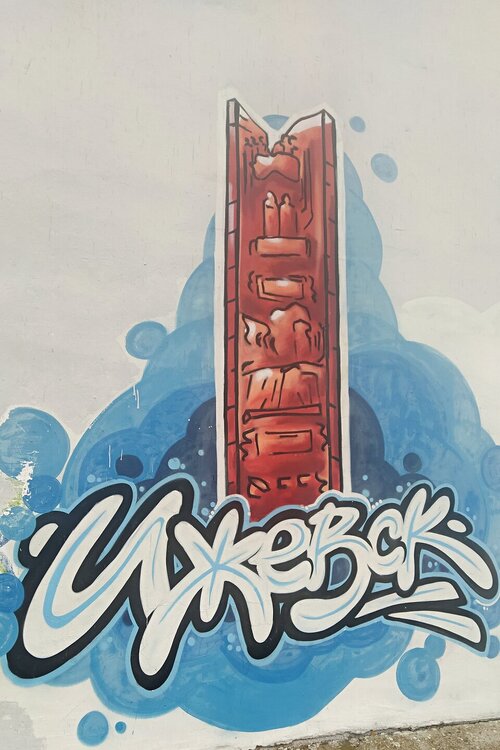

А пожалуйста! 😇 Вязаный Нижний [720] [audiovk.com].mp4 Ну тогда уж и другие города грех не уважить 😉. Начнём с "Сердца Волги". Чебоксары Вязаные города Чебоксары [1080] [audiovk.com].mp4 Казань (2 штуки)Казань вязанный город [654230d454c84bdb3f5b2e0928bbc9fe [720] [audiovk.com].mp4 Вязаная Казань, тг-канал «Неизвестный Та [720] [audiovk.com].mp4 Йошкар-ОлаЙошкар-Ола. Земля Отцов [1080] [audiovk.com].mp4 Самара вязанная Самара [720] [audiovk.com].mp4 Русский Север: Архангельск Вязаный Архангельск [1080] [audiovk.com].mp4 Котлас Новый тренд в соцсетях - вязаные города. [360] [audiovk.com].mp4 Вологда Вязаная Вологда [480] [audiovk.com].mp4 Киров Вязаный Киров [1080] [audiovk.com] (1).mp4 И просто для души. Иваново Вязанное Иваново [720] [audiovk.com].mp4 Ассорти подмосковных городов Вязаные города. Нейросетевой тренд теп [1080] [audiovk.com].mp4 Златоуст Мультфильм о Златоусте (вязаный город) [720] [audiovk.com].mp4 А вот Вязьму почему-то вязаной пока не нашёл, хотя вроде и имя обязывает. Но уже есть Смоленск. Пусть областной центр потрудится. Вязаный Смоленск [480] [audiovk.com].mp4 А Тула решила чуток выпендриться и стала пряничной 😉. Все делают вязаные города, а мы сделали пр [720] [audiovk.com].mp4 Так что продолжение следует. Наверное 😇

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

Да, Зеленогорск там хорош, специально ролик нашёл и сделал стоп-кадры 😇. Вот он сам шерстяной, но невязаный 😁. Кстати, пока искал фото, с огромным удивлением узнал, что кроме манула Зеленогорска, в Новосибирскомм зоо обитает ещё 29 (!!!) его собратьев. Вязаный Новосибирск полностью: Вязаный Новосибирск [480] [audiovk.com].mp4 Ну и без любимого Питера тогда тоже никак. Тем более там тоже есть кошачьи 😇. вязаный Петербург.mp4 [720] [audiovk.com].mp4 Всё, горшочек, не вари! А то полстраны сюда перетаскаю 😆😆😆.

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

Кстати, о вязаном 😇. В ноябре - видимо, на фоне прохладного предзимья - в Интернете начался настоящий бум созданных искусственным интеллектом (в народе известном также под именем "нейросеть") видеороликов и просто картинок) представляющих города и целые регионы в "вязаном" виде. Примерно так: Тут кораблик идёт то ли на Валаам, то ли на Ладожские шхеры 😉. Конечно, как и у любого нейросетевого творчества, у этого будут сторонники и противники - но в любом случае туристической тематике нашего форума этот тренд близок. Так что поделюсь здесь несколькими произведениями, найденными в ВК и Телеграме. Начну с родной Удмуртии. Ижевск 1814867753_22206.mp4 Глазов 1814867753_22250.mp4 Сарапул 1814867753_22219.mp4 Но и другие города хороши! Екатеринбург Вязаный Екатеринбург (ИИ) [1080] [audiovk.com].mp4 Кушва (Свердловская область) Клип @puls_kushva [1080] [audiovk.com].mp4 Клип @puls_kushva [1080] [audiovk.com] (1).mp4 Пермь Вязанная Пермь [720] [audiovk.com].mp4 Челябинск Клип @tepl74 [720] [audiovk.com].mp4 Тюменская область Вязаная Тюменская область [720] [audiovk.com].mp4 Псков IMG_0190.MP4 Аэропорт Домодедово IMG_6114.MP4 Подобные ролики сейчас появляются очень часто, так что если ваш город ещё не "связали" - надо просто немного подождать 😁.

-

Золотые огни Будапешта и снежные Альпы в туре 4МХ Путешествие в Альпы с Олегом Пирязевым

Он однозначно полезен. Кому-то в плане практическом, а кому-то - и в эстетическом: очень красиво 😇. Перефразируя известную туристическую мудрость - Венгрии и Будапешта тоже много не бывает. И из всех посещённых до ковида мест именно эта страна, пожалуй, оставила о себе самые тёплые воспоминания и наибольшее желание возвращаться - хотя бы виртуально. Ну а сам Будапешт для меня - такая же застывшая в камне музыка, как и любимый Питер. Отдельное спасибо за Братиславу! По правде говоря, уже в те годы, когда я начал ездить с ТТВ (больше десятилетия назад) Словакия была для ТТВ какой-то Золушкой. (А между тем, это страна, не менее красивая чем Венгрия и связанная с ней общей историей!) Поэтому моё первое знакомство со Словакией случилось лишь в 2016 году (тоже в Татрах), а Братиславу получилось увидеть ещё двумя годами позже. Спасибо гиду Юле Говорковой, буквально "пробившей" дополнительный заезд туда в туре по Иллирии. Но, конечно, за те 2-3 часа, что у нас были, мы увидели гораздо меньше, и сейчас я многое с удовольствием досмотрел. Так что привет Братиславскому чумилу от Екатеринбургского 😉. Вот да. Маленький, но гордый стройный самолётик до Будапешта, тот самый ATR, наверняка уже ждёт 😉.

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

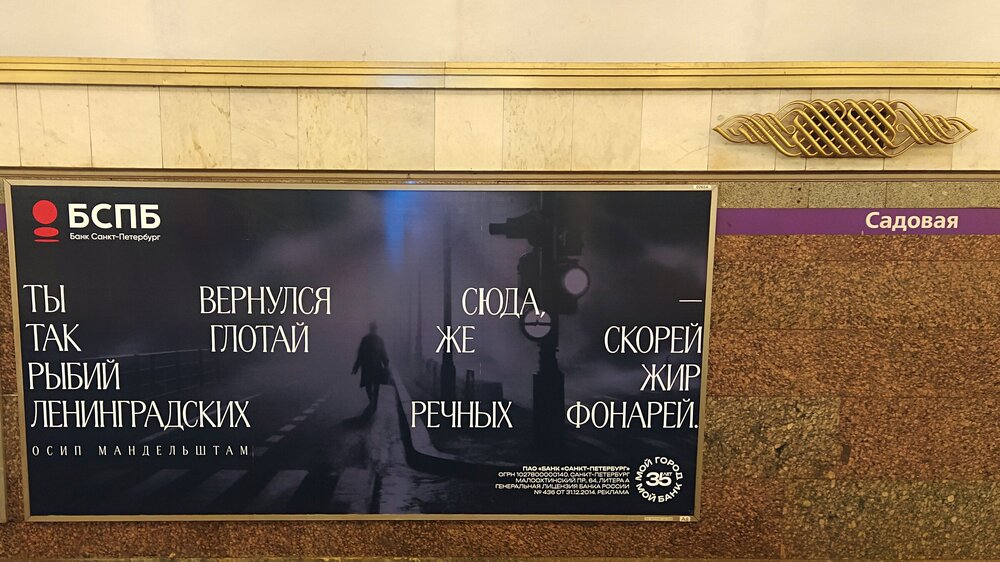

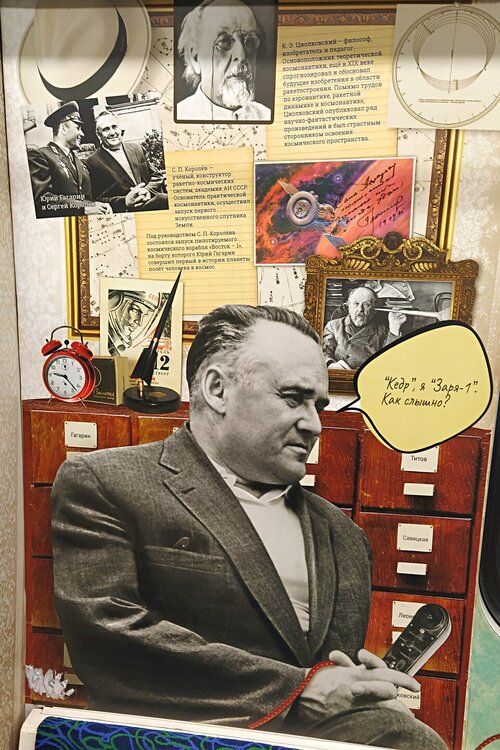

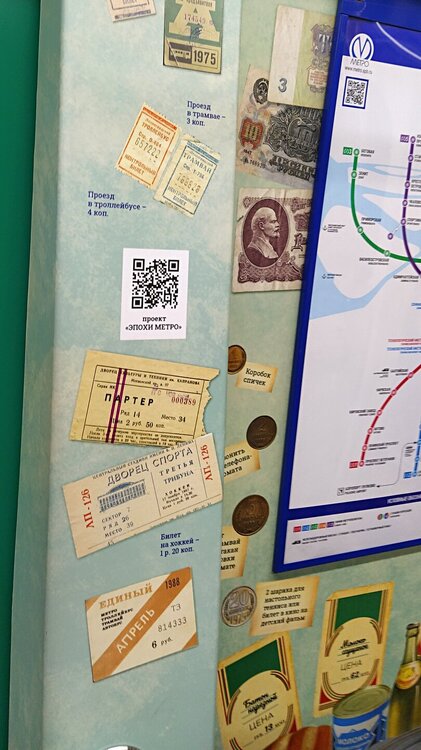

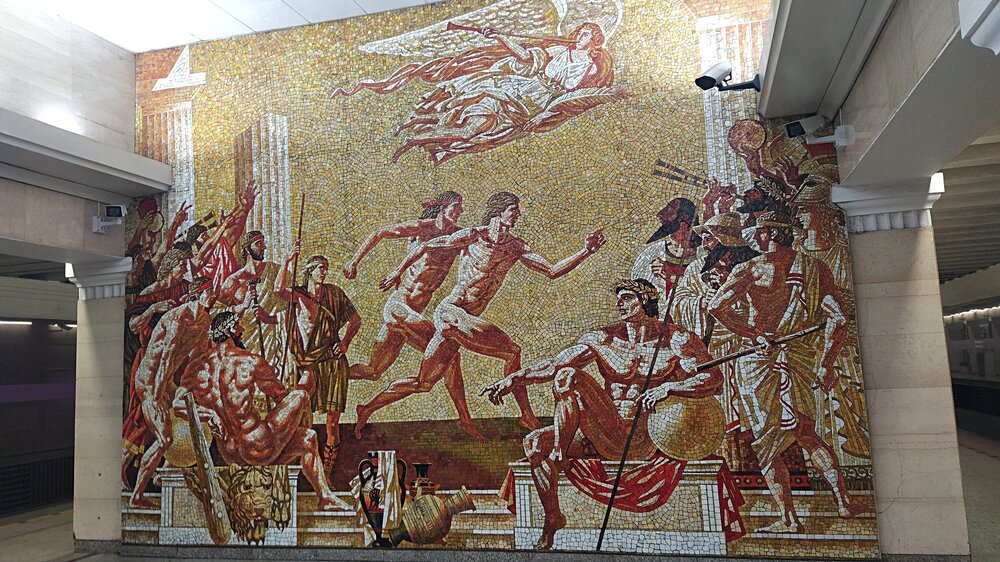

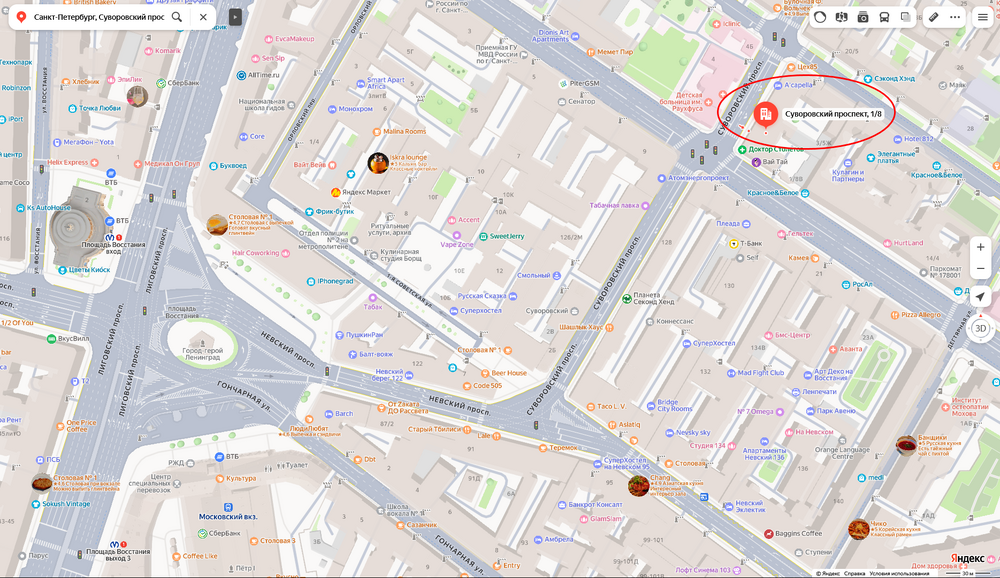

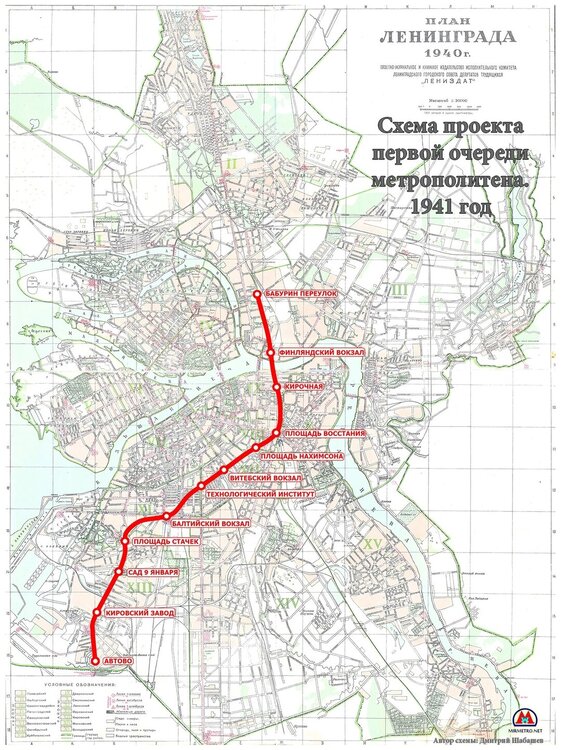

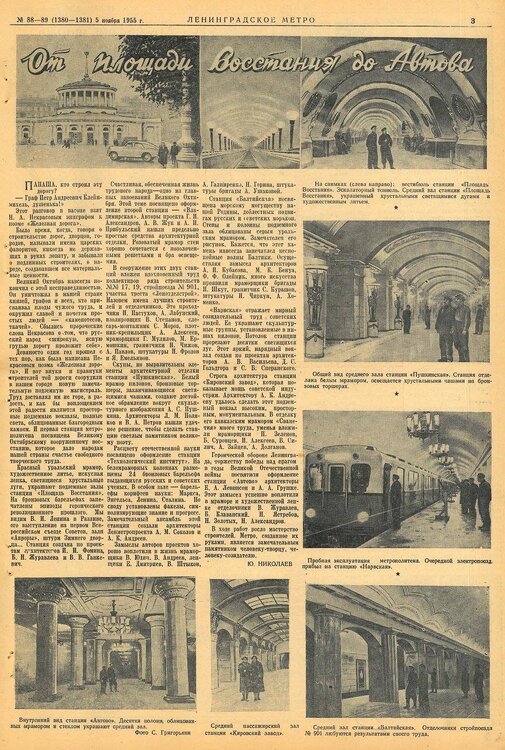

На днях, а вернее 15 ноября, Петербург отметил, на мой взгляд, довольно значимую для путешественников дату - 70-летний юбилей метрополитена. Именно 15 ноября 1955 года первые поезда ленинградской подземки начали регулярно перевозить пассажиров между станциями "Площадь Восстания" и "Автово". (Хотя формальное открытие случилось чуть раньше, по традиции к годовщине революции). Произошло это на два десятилетия позже запуска московского метро. Но вообще говоря, второй метрополитен страны изначально должен был появиться гораздо раньше: в начале 1941 года началось строительство, а уже к концу 1942-го планировалось запустить первую линию из 12 (!!!) станций (где-то заплакал от зависти один Беглов 😁). Однако вскоре по понятным причинам стало не до этого, и запланированную трассу (соединяющую, к слову, все тогдашние вокзалы Ленинграда) удалось достроить даже не к 1955, а лишь к 1958 году. При этом станций стало на одну меньше - "Сад 9 Января" между "Нарвской" и "Кировским заводом" так и не была построена. Со станцией "Автово", южной конечной той первоначальной ветки, у меня связано забавное детское воспоминание. Впервые я попал в Ленинград в 1985 году, успев к тому времени побывать уже в Москве и её метро. И привык, что метрополитен всегда означает дивный, невиданный в тогдашнем Ижевске аттракцион - лестницу-чудесницу по имени эскалатор. И каково же было моё огорчение, когда выйдя на "Автово" (чтобы дальше ехать на автобусе к дяде), я обнаружил, что эскалатора-то там и нет! (Кажется, это была первая такая станция в стране Ленинграде). Красоту автовских "стеклянных" колонн и прочих интерьеров я смог оценить лишь позднее... Нынче про питерскую подземку принято злословить, упирая на не слишком быстрое, в разы отстающее по темпам от Москвы, строительство. С одной стороны, это правда: за 70 прошедших лет в среднем вводилось по одной станции в год, а нынче перерывы между новыми вводами и вовсе стали измеряться годами. Тому есть немало причин - и субъективных, и финансовых. Не на последнем месте и петербургская геология: в отличие от других городов, где тоннели иногда можно рыть хоть бульдозером, в центральной части Петербурга строить метро обычно возможно, лишь оставаясь в лежащем на глубине десятков метров не слишком толстом пласте плотной и вязкой глины. Ниже - непроходимый гранит, а выше - пропитавшая грунт вода. И на что она способна, в Питере знают прекрасно - после того, как в середине 90-х плывун из воды с песком на 10 лет прервал сообщение между "Лесной" и "Площадью Мужества", сделав из 5 северных станций 1-й, "красной" ветки, отдельное мини-метро. Ну а с другой стороны - есть что-то доброе и тёплое в том, что в питерском метрополитене пока ещё можно обойтись без навигаторов (в московском - уже не рискну 😁). Так или иначе, медленно, трудно, с потом - но метро в Петербурге строится. К новому году ждём ещё две станции, которые станут первыми на новой, уже шестой линии самой северной в России подземки: "Путиловская" и "Юго-Западная". Ну а пока к нынешнему юбилею "Площадь Восстания" как будто вернулась на 70 лет назад 😄. Ну а я оставлю здесь небольшое ассорти из собственных метрофото разных станций и лет... "Электросила" "Площадь Александра Невского" "Обводный канал". Немного стимпанка. Баня, через дорогу раздевалка... Шучу, станция "Спортивная" 😁. Тут даже реклама - порой как искусство 😇. "Садовую" я с некоторых пор самокритично зову "голова моя" 😁. Спецпоезда к разным датам... И просто напоминания о давней и не очень истории. В общем, здесь, под землёй для меня уже много лет существует ещё один, и весьма недурной, петербургский музей. Заходите при случае 😉.

-

Вы не поверите...

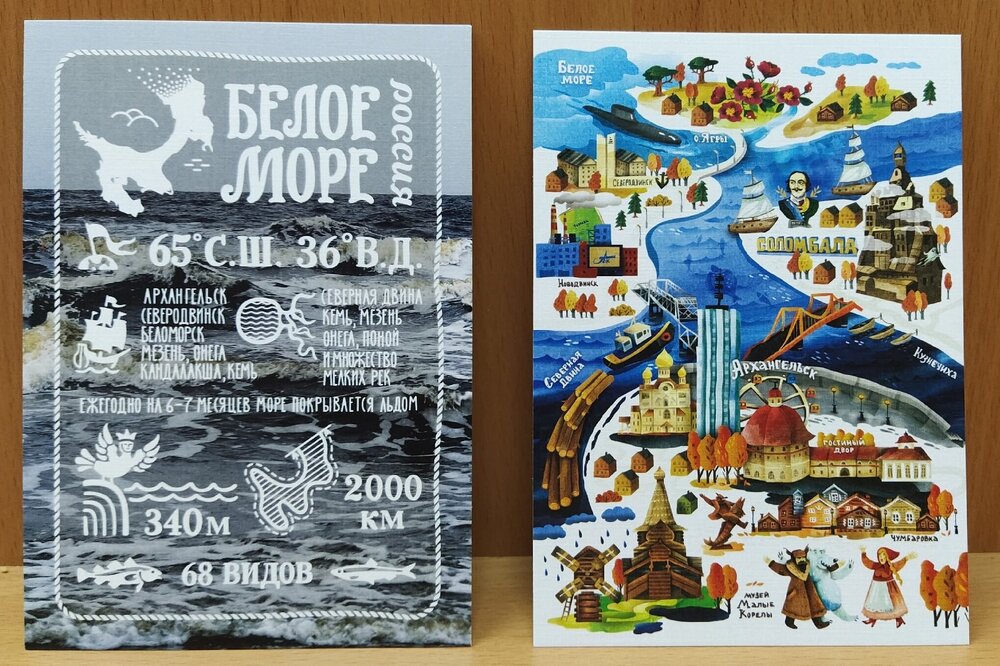

И на то есть весьма весомые причины. Ведь Норильск, вы не поверите, это не только город, но и самолёт 😁. Так что немудрено, что открытки туда - просто летают 😇. Просто Почта России тут верна своим древним традициям, про которые даже анимационный фильм был снят озвучен 😁. Почта России.mp4 Ну а если чуть серьёзнее, то с доставкой регистрируемых почтовых отправлений (посылки, бандероли) у нашей родимой Почты сейчас всё стало вроде бы относительно неплохо. По Европейской части страны обычно укладываются в 4-6 дней. Вот с нерегистрируемыми - да, похуже. Из Архангельска нынче открытка шла месяц с хвостиком, из которых большую часть пролежала в месте отправления. Может, пора нам и открытки заказными письмами отправлять? Половина романтики процесса конечно уйдёт, но зато быстро доходить будут 😇. А главное, без риска потеряться. Это было бы совсем обидно: ведь кое-что красивое только на открытках порой и увидишь.

-

Балканская прожарка в туре 4SXL AVIA-NEW (11 -23 августа 2025г. Гид Юлия Баврина). Выход из зоны комфорта

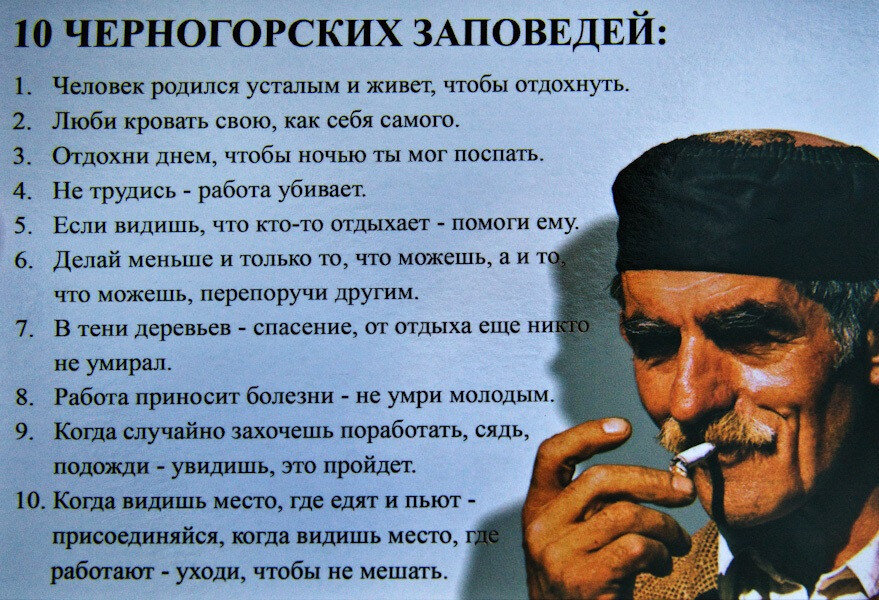

Эх, а я-то думал, что вот эти довольно известные 10 черногорских заповедей - просто шутка. Что это - просто анекдот из числа тех, что многие народы любят рассказывать о своих ближайших соседях: французы - об англичанах, англичане - об ирландцах, валлоны - о фламандцах, и прочая, и прочая. Но похоже в каждой шутке действительно есть доля правды, и порой немалая. Впрочем - не буду судить. Не уверен, что меня самого в столь благодатных в плане эстетики и погоды местах не пробило бы на вечную сиесту 😇. А автору хочу сказать большое спасибо за балканский репортаж. Повезло вам и с программой тура, и с гидом. Такое ощущение, что в Белграде Юля смогла показать чуть ли не в два раза больше, чем увидели мы в своём профильном монотуре "Открытие Сербии" весной 2021 года. И в дорогом мне Нови-Саде (где мой дед по отцу 80 лет назад закончил войну) - тоже. Ну а картинки с Адриатики - просто открыли мой личный пандорин ящик с ностальгией... Нет, я определенно понимаю черногорцев: ну какая работа может быть среди подобного великолепия 😁.

-

Вы не поверите...

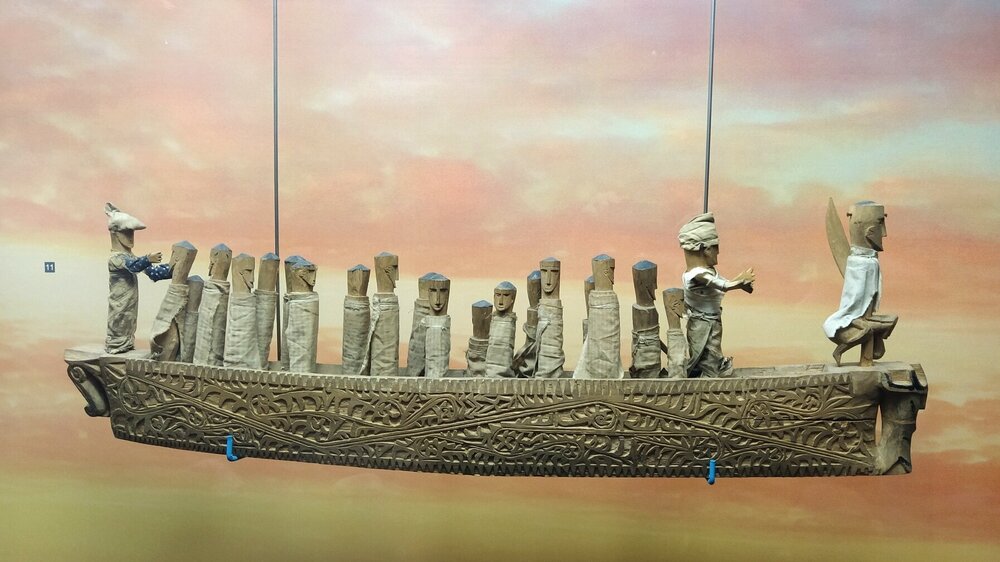

Вы не поверите, археологами получены неопровержимые доказательства того, что групповые экскурсионные туры существовали ещё в глубокой древности 😇. В Санкт-Петербургском Государственном музее истории религии, в зале, посвящённом народам Океании, обнаружен вот такой сенсационный экспонат, изображающий золотистое транспортное средство, перевозящее большую группу с любопытством глядящих по сторонам людей в лёгкой отпускной одежде. Перед группой туристов можно легко рассмотреть водителя, судя по "гусарским" крыльям за спиной - возможно, польского происхождения, за которым расположился гид-сопровождающий в уверенной позе. На последнем ряду просматривается также гид-стажёр 🤣. Кроме того, в том же музее в зале, посвящённом Древнему Египту, находится скульптурное изображение, весьма схожее с прогулкой на кораблике/катере в мини-группе по каналам Амстердама (либо по Бледскому озеру в Словении). Таким образом, возраст группового туризма, прежде отсчитывавшийся с первой групповой экскурсии, организованной Томасом Куком в 1841 году (первую экскурсию с полным погружением Ивана Сусанина в 1613 году всё же считаю недостаточно доказанным апокрифом), смело может быть увеличен, вы не поверите, в десятки раз 🤣🤣🤣.

-

«Приятна мне твоя прощальная краса…»

Тоже перебирал фотографии прошлых лет - и накатила ностальгия по золотым осеням. Правда, петербургским. Ностальгия тем более сильная, что третий день почти не переставая с неба течёт водица. Как будто перед тем, как положить на несколько месяцев снег, небо решило довыполнить и перевыполнить все нормы по дождям. Ну и ладно. Тем приятнее вернуться мыслями в те самые места и времена года, которые своей прощальной красой когда-то и восхищали самого Александра свет Сергеича. Ведь Петербурга, как известно, много не бывает 😉. Павловск Выборг Александро-Невская Лавра Ассорти 😇 Финальный кадр из Пулково - получился как будто с намёком: тепло в Северной Пальмире теперь доступно только за деньги 😇. Ну да ничего: глазом моргнуть не успеем - привезут бесплатное снова. Наверное 😇.

-

«Приятна мне твоя прощальная краса…»

Ну, не могу сказать, чтобы так уж совсем 😇. Начавшийся ещё при Борисе Годунове "малый Ледниковый период" практически остался в прошлом, бесснежное время года потихоньку удлиняется и как знать, может ещё при моей жизни мы застанем в средней полосе Европейской России "европейскую" же, а-ля Калининград, зиму. Ну а пока погода периодически дарит возможность полюбоваться на последнее осеннее золото... Пруд уже периодически сковывают ночные морозцы, так что у уток наступило, да простится мне моё богохульство, "время Христа" - когда они могут, аки Спаситель, практически ходить по воде 😇. Не забывая, впрочем, и усыпанную листьями сушу. Кое-где на клумбах ещё "законсервировались" прохладой последние цветы. И тянет меня, аки японца, писать маленькие стишки в жанре "хокку". Это когда всего три строки и семнадцать слогов на всё про всё. Пять в первой, семь во второй и снова пять в последней. И желательно, чтобы было что-то о природе. Вот так например: Листья краснеют, Словно ранены в битве Лета с зимою Или: Холодно стало, И уменьшается день По сей причине Трава почти всё так же зелёная, хоть и облитая холодным дождём. Конечно, осень давно чувствуется повсеместно. Периодически на Ижевск наползают плотные туманы. Пару недель назад случился такой злой, что даже сутки не работал аэропорт. А на городских улицах было примерно вот так... Но ижевское "зелёное сердце" (привет знаменитой аллее на Мойке!) желтеть отказывается принципиально 😁. Хотя все его соседи не то что пожелтели, но и облетели. Впрочем, недостаток ярких осенних красок ближе к ноябрю взялись компенсировать оформлением разные магазинчики 😁. Спасибо им за старание! Ну и капельку золотой осени от восхитительной Рины Зенюк в завершение 😇.

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

Пересматривал тут старые фото, и обнаружил, что изредка подобные фигурки в Петербурге всё же встречаются! Совершенно замечательная парочка расположилась к примеру в нишах под Воскресенскими воротами Михайловского замка. Двое миниатюрных солдатиков в форме времён царствования Павла I (что прекрасно объяснимо). Напоминающие персонажей андерсеновской сказки - только здесь они не оловянные, а деревянные (совсем как в школьном правиле, только стеклянного не хватает 😁). Размером не сильно больше Чижика-Пыжика, и так же как оный периодически одаряемые монетками. Кажется, один из солдат по легенде должен изображать того самого тыняновского подпоручика Киже. Но это не точно 😇. А вот такой лис, слегка схематичный, но зато с падающей звездой, живёт на каменной планетке на ж/д станции Лисий Нос. Видимо, сюда он пришёл прямо из книги Сент-Экзюпери... Ну а в Ижевске тем временем снова прибыло полку миниатюрных Ижиков. Очередной, пока безымянный, занял место между двумя главными городскими библиотеками - "взрослой" Национальной (она же Публичка) и детско-юношеской имени Некрасова. Судя по расположению (на макушке античной колонны) этот малыш явно воздвигает себе памятник нерукотворный, так что быть ему наверное - Пушкиным 😁. Тем более что и улица Пушкинская, одна из главных в Ижевске - совсем недалеко. Я хоть и не Валерий, но одну любимую с детства карусель типа "чёртово колесо" к случаю тоже сразу вспомнил 😁. Чертово колесо.mp4 Там в конце видеофрагмента ещё и авиационная тема рассматривается 🤣. Облик самолёта наводит на мысль, что авторы намекнули на знакомую и небезразличную тут многим авиакомпанию Red Wings (буквально "Красные Крылья"), активно летающую из России и в Грузию, и в Турцию 🤣🤣🤣.

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

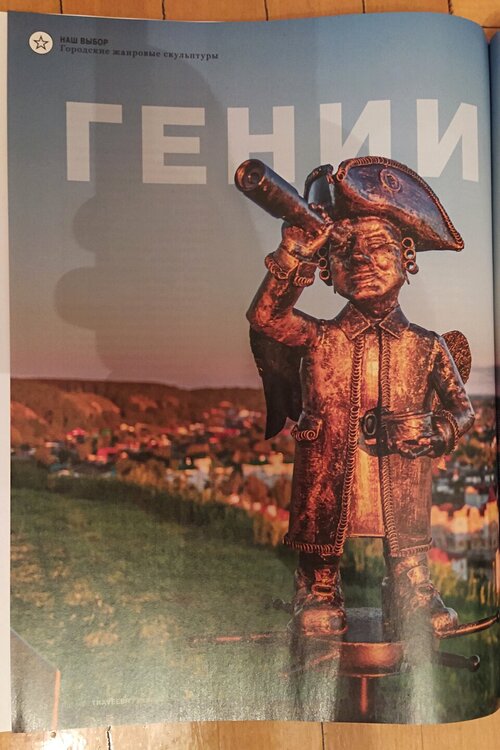

О да. Одна усадьба Кушелева-Безбородко на Свердловской набережной Невы, с сонмом сих зверушек, под которыми орудовал лопатой незадачливый мафиозо в "Невероятных приключениях итальянцев в России" чего стоит 😃. А если серьёзно, мне кажется дело в том, что такая малая скульптурная форма лучше подходит средним и малым городам. Где можно конечным числом фигурок охватить все основные "историко-культурные коды" места. Петербург же (как и Москва, впрочем), выражаясь словами Екатерины Великой - это целый культурный универсум, вселенная. Где на каждой улице можно ставить по десятку подобных изваяний. Так что пока во всей Ленобласти мне попался на глаза лишь один представитель этой породы "гениев места" - Гном-с-Кренделем в Выборге, на самом "горбу" Крепостной улицы. Причем других подобных гномов в Выборге не имеется (по крайней мере я не видел, да и Интернет молчит), а значит к настоящим "гениям", характерный признак которых - серийность, выборгский гном отнесён быть не может. Пока 😉. Да и вообще, из 16 городов-миллионеров России подобными фигурками пока могут похвастаться, кажется, три: Красноярск с сусликами, Пермь с медведями да Самара с шлетунами. В Казани, Челябинске, Уфе ничего подобного не припоминается. В Екатеринбурге тоже, так что за областную столицу "отдувается" (и снова в единственном числе) нижнетагильский Лисёнок - хранитель известной туристам Лисьей горы над старым заводом. (А может, пришедший на Урал из сказки Сент-Экзюпери?) Впрочем, ситуация с "гениями" меняется очень быстро. Большая часть этих фигурок появилась в своих городах буквально в последние два-три года. И учитывая неиссякающую моду на них, вполне возможно что буквально через несколько лет своими "гениями" сможет похвастаться уже большинство наших городов. Статья по ссылке обрезана примерно наполовину. Попробовал переснять её полностью. Впрочем, Светлогорска в ней действительно нет. Но это лишь ещё одно доказательство, что городов с наследниками-побратимами вроцлавских малышей-гномов (всего-то десяток лет назад казавшихся уникальным культурным явлением) становится всё больше. И имя таковым городам пусть пока не легион (то есть 10000), но всё ближе к центурии, то бишь сотне 😁.

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

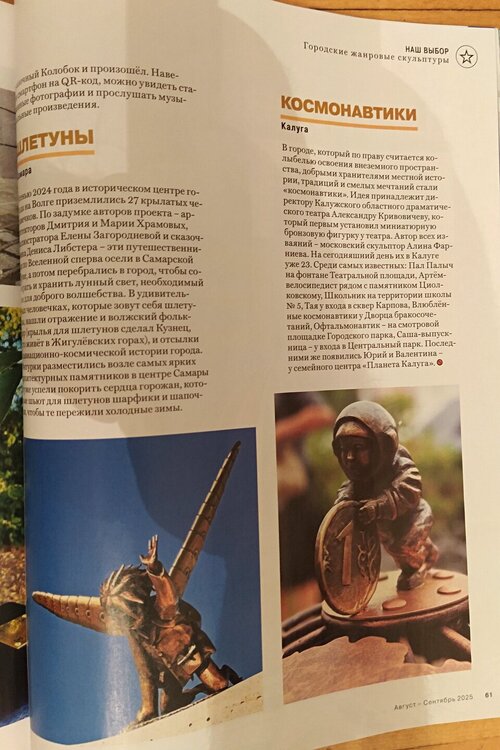

Согласен с Бароном: прелестницы в пачках это вот прям действительно уррряяя. Таких каждому хочется увидеть. Мне, правда, пока в пачках удалось увидеть лишь таких 😃😃😃 Особенно же прелестна в пачке эта 😃😃😃 Ну да театральный сезон в Ижевске лишь стартовал, определённо будут и другие 😇. А тем временем мой город, подобно многим другим, стал обзаводиться своими "хомлинами". Ведь есть же в Архангельске - кудесники, в Кирове - кикиморки, в Ульяновске - колобки, а у нас вот теперь - ижики 😇. Такое название они получили по своему родоначальнику - забавной жанровой скульптуре о двух экземплярах, один из которых стоит на Центральной площади-эспланаде Ижевска, а другой - у входа в главный корпус металлургического завода "Ижсталь". Скульптура та вызвала неоднозначную реакцию ижевчан. Задумана она была как дружеский шарж на ижевских мастеровых имперских времен в традиционных наградных кафтанах ("кафтанщиков"). Но многие находили, что тот Ижик похож скорее на Вовку из Тридевятого царства (который "и так сойдёт"). Так или иначе, с этого лета в разных местах Ижевска начали появляться мини-ижики. Первым, естественно, стал Турист - расположившийся при выходе из нашего Летнего сада им. Горького к ротонде с видами на пруд. А буквально на днях в городе появилось ещё двое. У Дворца спорта - Чемпион. Лыжи в руках фигурки явно намекают на самый узнаваемый памятник Ижевска "Лыжи Кулаковой" (официально - монумент "Навеки с Россией"). И наконец, у Дворца детского и юношеского творчества (а попросту - Дворец пионеров) приглашает присесть на лавочку Читатель. Обещают вскорости добавить к этим трём фигуркам ещё пятерых. Поживём - увидим. Кстати, неплохая статья про подобные городские скульптуры вышла в одном из последних номеров журнала "Russian Traveler". Там же им дано удачное на мой взгляд обобщающее название - "Гении места". Что-то в этом имени определенно есть... rtraveler.ruГении места: городские жанровые скульптурыВ последние годы улицы многих городов стали живой галереей удивительных скульптур – они отсылают к разным эпизодам местной истории, напоминают о замечательных людях,вызывают у прохожих добрые улыбки и

-

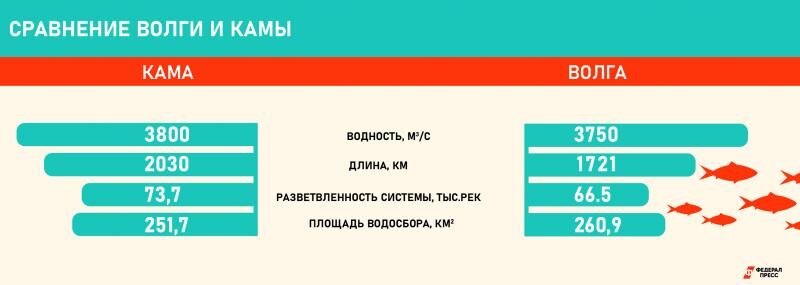

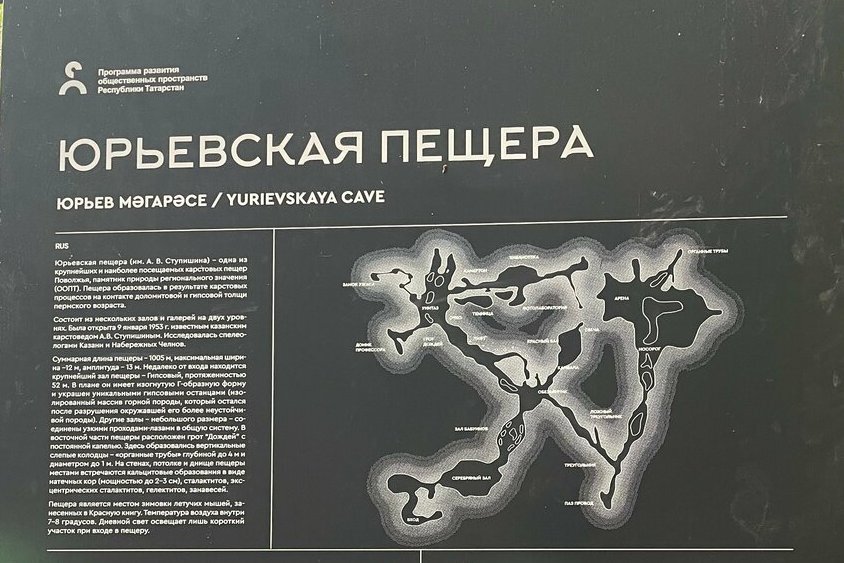

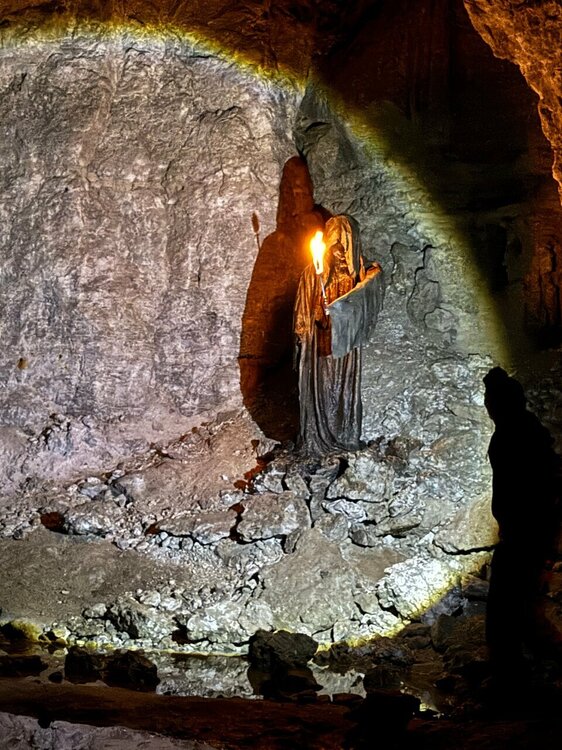

"Сердце Волги: от Казани до Саратова" Тур RVS c 08.08.2025 с Натальей Тумилович

Ну, собственно, с точки зрения географии с гидрологией так оно и есть. Кама в месте слияния полноводнее, пробегает от своего истока (расположенного на северо-востоке Удмуртии) большее расстояние, собирая больше притоков, её русло существенно древнее: Кама несла свои воды в пра-Каспийское море почти по современному пути ещё до последнего оледенения, когда Волги и в помине не было, а вода волжских верховьев шла в пра-Дон. Кама не мелеет в иные годы катастрофически на своём пути, в отличие от Волги. Так что и волжская полноводность в засушливой степной зоне - тоже заслуга Камы. Даже если взглянуть на карту в месте слияния, то ответ на вопрос, кто тут в кого впадает - сильно неоднозначен. Не случайно средневековые арабы - наиболее образованные люди той эпохи - проводили путь реки, которую они называли Итиль (и в школе нас учили, что это - полный синоним Волги) по волжскому руслу лишь от Каспийского моря до современного Камского Устья. А далее - продолжали путь великой реки вверх по течению Камы. (Правда - не до истока в удмуртских лесах, а лишь до нынешнего Усть-Бельска на границе Удмуртии и Башкортостана. И самую верхнюю часть Итиля отождествляли вообще с Белой, она же Ак-Итиль или Агидель.) Так или иначе, с точки зрения науки, Волга - это безусловный камский приток. Но кроме науки, как известно, есть ещё и практика, а вот она на стороне как раз Волги. Так уж сложилось, что Волга в нашей стране - это больше, чем река. С самого образования Московской Руси её дальнейшее расширение на восток представляло собой движение по Волге в общем направлении сверху вниз: Ржев и Тверь, Углич и Кострома, Ярославль и Нижний Новгород. И главной "вишенкой на торте" - Казань (вблизи того самого устья то ли Камы, то ли Волги!), покорение которой совершилось почти сразу после принятия Иваном Грозным царского титула. (А потом ещё и Астрахань рядом с Каспием подчинилась). Таким образом, превращение Московского княжества в Русское царство наверняка накрепко связалось в народной памяти с событием, которое современным языком можно выразить как "Волга - наша!" А тут, понимаешь, появляются правдорубы, которые утверждают, что покорил великий царь не великую реку, а так, средней руки приток 😁. Да за это оный царь и великий князь мог и в свой кол-центр отправить 😁. Вдребезги.mp4 Кама же была подобной сакральной рекой лишь для заселявших северо-восток Европейской части нынешней России пермских и уральских народов: коми, удмуртов, древних манси. (Даже само название Кама по одной из версий происходит от народа коми). Так что, на картах по-прежнему пишем Волга. (Но Кама - в уме 😇). Как на том самом бакене в устье. Да и так ли это уж важно в нынешние времена? Ведь Кама с Волгой давно уже не борются за первенство, а объединяют населяющие их берега народы в разноликий, но оттого ещё более прекрасный союз. Простите за высокий штиль 😁. Судя по всему, Тетюши в программе этого тура, что называется, "не взлетели", и на будущий год их не будет. Немного жаль - городничий-лапотник был дивно хорош. Но может быть, немного больше времени достанется Камскому Устью. Ведь кроме прекрасных видов там есть ещё и единственная в Татарстане открытая для публики Юрьевская пещера. Небольшая, но симпатичная, как говорил Карлсон. Может быть, и ей через год повезёт стать частью программы обновлённого тура? А Светлану хочется ещё раз поблагодарить за то, что нашла время и вдохновение так красиво, интересно и захватывающе показать нам тур "Сердце Волги", каким он был в нынешнем году. По себе знаю: описать путешествие подчас труднее, чем пройти своими ногами все десятки и сотни километров его экскурсионных троп.

-

Боевое задание или от Копорье до Спаса-на-Угре

Иногда, увы, подобные ночёвки являются необходимой частью плана. Скажем, если дневной рейс из условного города Е. в условный город П. на нужную дату стоит 10-12 тысяч, а с вылетом в 5 (6, 7) утра - 3-4 тысячи (что подразумевает, однако, если ты из другого города, необходимость ночёвки в аэропорту К. города Е.), то порой приходится принимать рациональное решение в стиле товарища Сухова - немного помучиться. - Лучше, конечно, помучиться [720] [audiovk.com].mp4 Кстати, именно в этой ситуации было решение получше. В шаговой доступности от Московского вокзала (буквально 10 минут пешком) есть недурственный капсульный отель. Если нет клаустрофобии, это мне кажется неплохим вариантом. По крайней мере, тут с 00:00 до 06:00 можно вытянуться на полноценной постели. За смешную цену 790 р. за ночь (по данным сайта заведения). В аэропортах столько берут за каждый час. Помню, с 2012 по 2018 год я был прямо поклонником этой столовой: действительно, дёшево и вкусно. Потом, такое ощущение, они поменяли хозяев, новые стали экономить на всём начиная с персонала - и качество просело. Хорошо, если эти времена позади. Тем более, столовые этой сети - действительно самая бюджетные едальни в центре Петербурга, и на одном только Невском их с десяток. Заинтересовался, посмотрел фото в Интернете - действительно красота! Надеюсь, у Вас всё получилось с её посещением. А храм св. апостола Андрея Первозваного на водах, что на Вуоксе, вам не показывали нынче на экскурсиях? Конечно, он уступает в древности Николиной церкви, но смотрится тоже интересно. (два фото выше мои, последнее - из сети)

-

"Сердце Волги: от Казани до Саратова" Тур RVS c 08.08.2025 с Натальей Тумилович

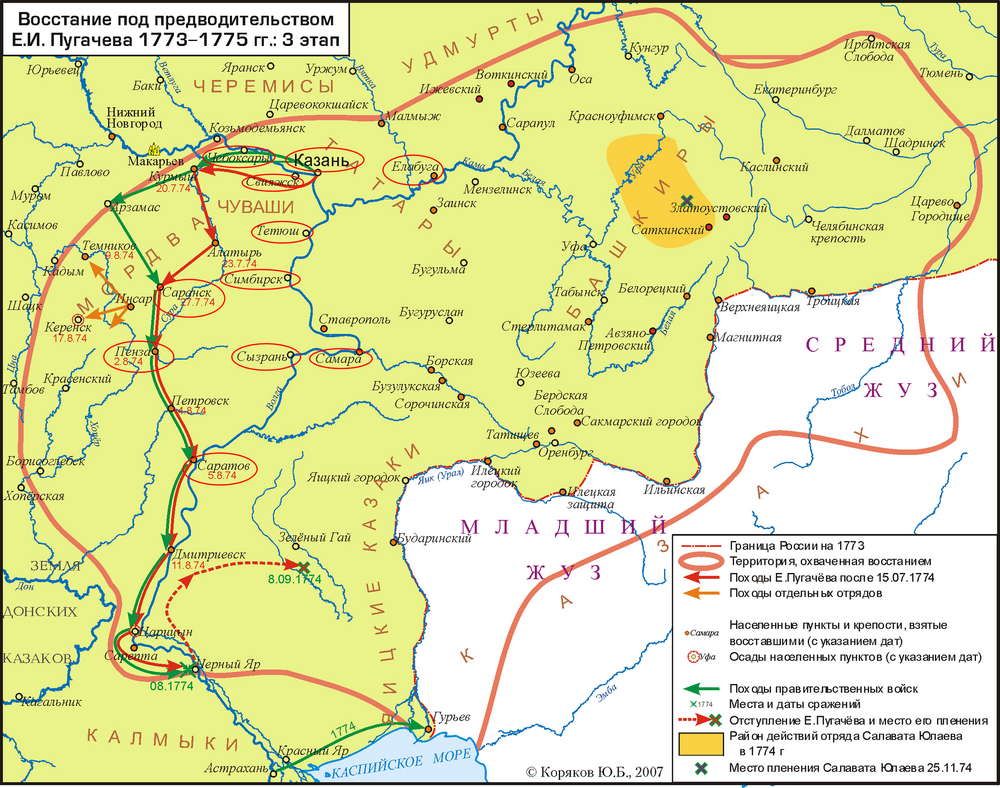

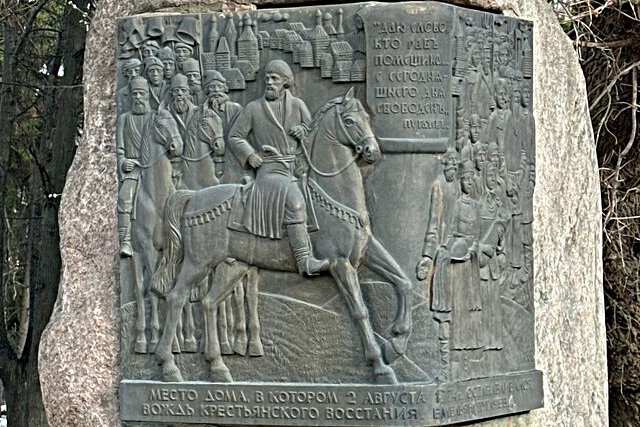

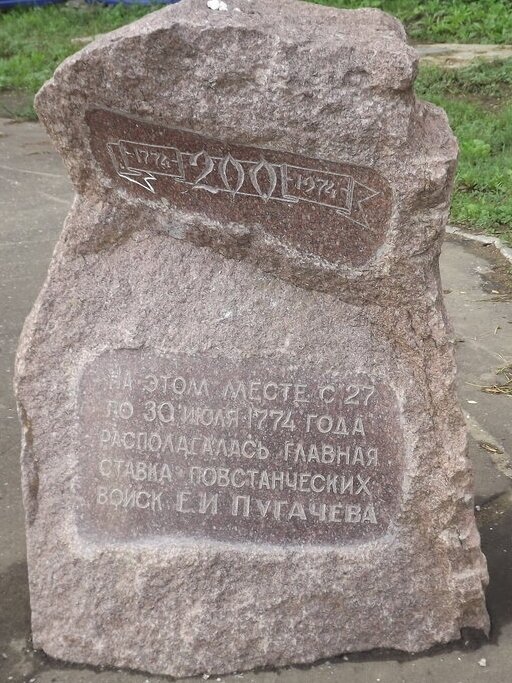

Спасибо что внимательно читаете 😉. Изначально было запланировано написать не два года, а два десятилетия, конечно же. Но при отправке из поста куда-то пропал весь текст, пришлось его восстанавливать в спешке заново, и видимо описАлся, как говорят в Архангельске - мимодумно 😇. Сейчас уже всё исправил. Саранску - вместе с Пензой - вообще было уготовано эпохальное место во всей истории Пугачёвского восстания. Именно здесь 28 июля (по старому стилю) 1774 года Пугачёв (от лица императора Петра III) впервые огласил Манифест о вольности крепостных крестьян (полном освобождении их от помещичьего полурабства). Три дня спустя этот же манифест (с небольшими дополнениями) был прочитан в Пензе. И именно по "пензенскому списку" я и приведу здесь этот документ. Объявляется во всенародное известие Жалуем сим имянным указом с монаршим и отеческим нашим милосердием всех, находившихся прежде в крестьянстве и в подданстве помещиков, быть верноподданными рабами собственной нашей короне; и награждаем древним крестом и молитвою, головами и бородами, вольностию и свободою и вечно казаками, не требуя рекрутских наборов, подушных и протчих денежных податей, владением землями, лесными, сенокосными угодьями и рыбными ловлями, и соляными озёрами без покупки и без оброку; и свобождаем всех от прежде чинимых от злодеев дворян и градцких мздоимцов-судей крестьяном и всему народу налагаемых податей и отягощениев. И желаем вам спасения душ и спокойной в свете жизни, для которой мы вкусили и претерпели от прописанных злодеев-дворян странствие и немалыя бедствии. А как ныне имя наше властию всевышней десницы в России процветает, того ради повелеваем сим нашим имянным указом: кои прежде были дворяне в своих поместиях и водчинах, — оных противников нашей власти и возмутителей империи и раззорителей крестьян, ловить, казнить и вешать, и поступать равным образом так, как они, не имея в себе христианства, чинили с вами, крестьянами. По истреблении которых противников и злодеев-дворян, всякой может возчувствовать тишину и спокойную жизнь, коя до века продолжатца будет. Дан июля 31 дня 1774 году. Божиею милостию, мы, Пётр Третий, император и самодержец Всероссийский и протчая, и протчая, и протчая Слова манифеста произвели на слушателей сильнейший эффект. Собственно, именно с этого момента начатое Пугачёвым "дело" и стало истинной Крестьянской войной (по сути - войной гражданской). Когда доведённые притеснениями до предела крестьяне и впрямь начали хватать и вешать помещиков, чиновников и прочий некстати подвернувшийся люд - примерно как четверть века спустя в революционной Франции. Кое-где доставалось и православным священникам, переусердствовавшим в обращении в христианство язычников-финноугров: марийцев, чувашей, мордвы. Этим дням пугачёвщины Пушкин позже собирался посвятить отдельную главу в "Капитанской дочке", но в итоге по цензурным соображениям вынужден был её изъять. Впрочем, сейчас найти и прочитать её не составит проблемы. В чистовом варианте пушкинской книги от этой главы осталось лишь несколько абзацев со знаменитой фразой про русский бунт: Правление было повсюду прекращено; помещики укрывались по лесам. Шайки разбойников злодействовали повсюду; начальники отдельных отрядов самовластно наказывали и миловали; состояние всего обширного края, где свирепствовал пожар, было ужасно... Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный! Чуть подробнее Александр Сергеевич позволил себе высказаться в "Истории Пугачёва": Вся западная сторона Волги восстала и передалась самозванцу. Господские крестьяне взбунтовались; иноверцы и новокрещеные стали убивать русских священников. Воеводы бежали из городов, дворяне из поместий; чернь ловила тех и других, и отовсюду приводила к Пугачеву. Пугачев объявил народу вольность, истребление дворянского рода, отпущение повинностей и безденежную раздачу соли. <...> Все отряды, находившиеся в губерниях Казанской и Оренбургской, пришли в движение и устремлены были против Пугачева. Но Пугачев не имел уже намерения идти на старую столицу. Пугачев бежал; но бегство его казалось нашествием. Никогда успехи его не были ужаснее, никогда мятеж не свирепствовал с такою силою. Возмущение переходило от одной деревни к другой, от провинции к провинции. Довольно было появления двух или трех злодеев, чтоб взбунтовать целые области. Составлялись отдельные шайки грабителей и бунтовщиков: и каждая имела у себя своего Пугачева... По тем временам он и не мог сказать больше. "Саранский манифест" ещё долго после восстания был одной из самых засекреченных тайн Российской империи, читать его запрещалось даже следователям по делу Пугачёва. А "Капитанскую дочку" Пушкин практически оборвал на снятии осады с Оренбурга - так что у многих читателей могло сложиться впечатление, что тогда, в марте-апреле 1774 года, основные сражения с пугачёвцами и закончились, оставалось лишь поймать Емельку. На самом деле до конца было ещё очень далеко. Пугачёв пошёл на Средний и Южный Урал, где при помощи башкир поднял вторую волну восстания - однако вынужден был в начале лета оттуда уйти: казачьи идеи не нашли большой поддержки у заводских рабочих. Многие заводы поплатились за это полным сожжением пугачевцами и башкирами, в том числе Воткинский и Ижевский. (Кажется, ТТВ как-то собирался придумать тур, объединяющий Удмуртию с Башкортостаном. Ну да, ну да, у нас с башкирами старые счёты исторические связи и огненные чувства 😁😁😁). Из сожжённого Ижевска пугачёвцы пошли на Казань, на несколько дней заняли город, сожгли деревянную его часть, так что защитникам пришлось укрыться в Кремле - но 15 июля были разбиты войсками генерала Ивана Михельсона. Всё, теперь точно конец? Как мы видели, нет: новую армию повстанцы отправились набирать на правый берег Волги, и началось то самое пугачёвское бегство-нашествие. Почти месяц от Казани до Саратова сценарий был один: пугачёвцы занимают город, забирают казну (часто делясь деньгами с народом), вешают не успевших сбежать дворян, ставят своего градоначальника - и уходят дальше. Следом заходит Михельсон с армией и просит уже новоназначенного градоначальника прогуляться под виселицу (впрочем, нередко обходились и "просто" кнутом). Здесь, под Саратовом, в отражении пугачёвцев лично поучаствовал впоследствии известный, а тогда начинающий поэт Г.Р. Державин. Тот самый, что позже "благословил" в Лицее А.С. Пушкина. (И так уж сложилось, что историческую картину восстания в своих книгах о Пугачёве Пушкин во многом восстанавливал именно по запискам Державина). Потом, при советской власти, Державину это аукнулось: поставленный буквально на народные копейки памятник ему в Казани большевики (в первые десятилетия правления строившие "народное счастье" методами вполне в духе пугачёвского Манифеста) в 1931 году снесли - как "пособнику царизма". Восстановлено изваяние было лишь в начале нашего века и сейчас находится у входа в казанский Лядской сад. Лишь в низовьях Волги, за Сарептой, Пугачёв был разбит окончательно и в начале сентября между реками Большой и Малый Узень (примерно там, где Саратовская область ныне соприкасается с Казахстаном), захвачен и выдан правительству своими бывшими сотоварищами, таким образом заслужившими амнистию. Впрочем, на этом этапе Пугачёв, говоря языком химии, был уже не столько действующим началом, сколько катализатором восстания - в котором в конце лета 1774 года благодаря июльскому Манифесту принимало участие уже не меньше полумиллиона человек. И даже после казни Пугачёва оно длилось ещё некоторое время. И как знать, провозгласи тот вольность для крестьян на несколько месяцев раньше - чем бы всё закончилось? Если посмотреть на карту этой, последней, части восстания - можно увидеть, что маршрут Пугачёва во второй половине лета 1774 года неплохо совпадает с программой тура "Сердце Волги": как раз от Казани до Саратова 😁. (Для наглядности программные города тура я обвёл красными овалами.) Самара была захвачена пугачёвцами ещё в начале восстания одновременно с осадой Оренбурга, и лишь Симбирск (ныне Ульяновск) избежал разорения. Но и этому городу суждено было увидеть Пугачёва: несколько дней после пленения того допрашивали именно здесь, прежде чем повезти дальше в Москву. И судя по тому, кто родился тут век спустя - Емельян Иваныч крепко тогда повлиял на карму Симбирска 😇. Может, и тур стоит переименовать, к примеру, в "По следам Пугачёва"? 😁 Хотя нет, вряд ли решатся. Библейский принцип "Око за око" нынче не в моде. (А уж обходиться с иными экономящими на персонале "эффективными менеджерами" так, как они сами обходились с управляемыми - и вовсе экстремизЬм.). Так что Пугачёвщину теперь, похоже, рады предать забвению вполне в духе указов Екатерины Великой 250-летней давности (когда даже Яик стал рекой Урал). Несмотря на все мудрые увещевания о тяжких последствиях забвения истории... По той же причине, видимо, обойдены вниманием гидов и памятники пугачёвцам в Пензе и Саранске - несмотря на огромное значение этих городов для восстания. А эти памятники там есть. В Пензе таковой установлен на месте резиденции Пугачёва в дни оглашения того самого Манифеста. А в Саранске Емельян Иванович усердно разглядывает издалека новый футбольный стадион, стоя на символическом форте 😁. Правда задний план после строительства очередного человейника как-то подкачал. Раньше было получше 😇. Кстати, это единственный "настоящий" памятник Е.И. Пугачёву вообще! Других, как ни странно, во всей России нет. Разве что улицы да посёлки его именем называют. У нас например такой на Казанской дороге есть. Но судя по скорости забывания Емельки, новое поколение будет скоро считать, что удмуртское Пугачёво названо так в честь некоей певицы-релокантки 😁. Неподалёку от памятника есть ещё одно историческое место - "Пугачёвская палатка", оно же Дом воеводы Каменицкого, оно же старейшее гражданское здание в Саранске. Здесь Пугачёв пировал во время пребывания в городе, а потом, по легенде, приказал казнить угощавшую его хозяйку, вдову воеводы - за дворянское происхождение. Вот уж воистину, сколько иного не корми, он всё туда же глядеть будет... Ну а я пожалуй погляжу в путеводители по Мордовии и Пензенской области. После рассказа Светланы очень захотелось и туда, и туда.

-

"Сердце Волги: от Казани до Саратова" Тур RVS c 08.08.2025 с Натальей Тумилович

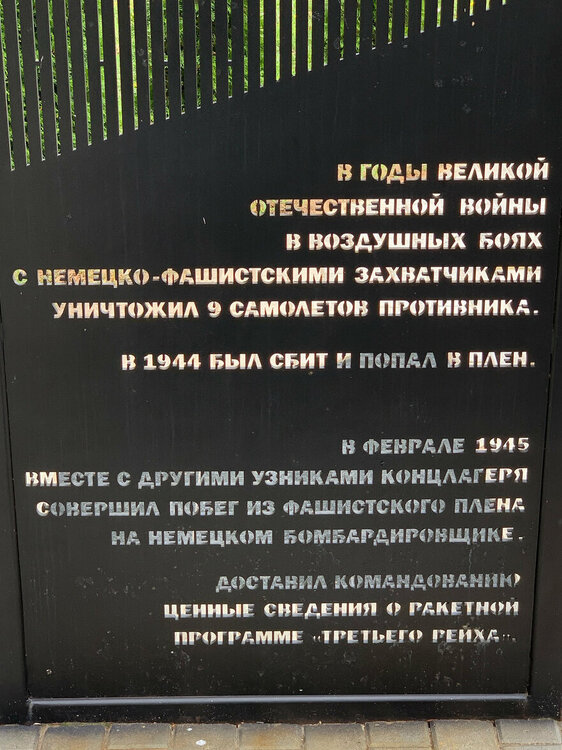

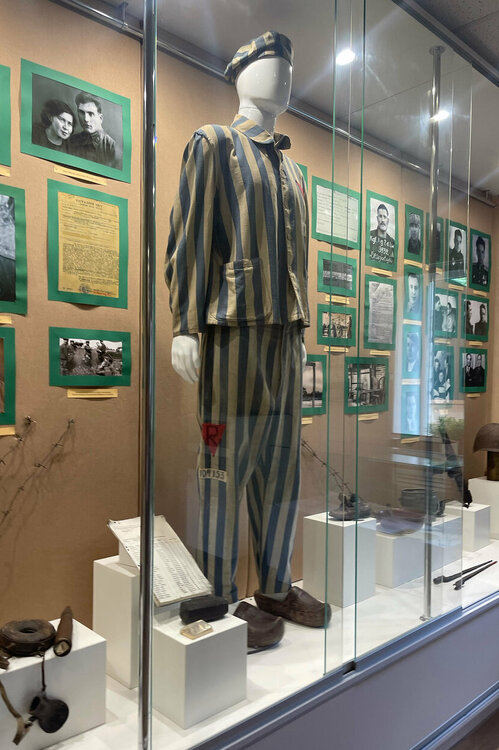

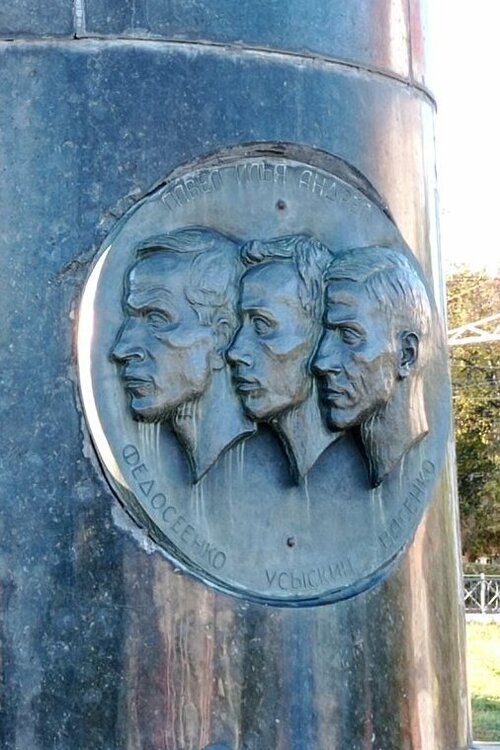

"Побег из ада" - это изначально название мемуаров самого М.П. Девятаева, по мотивам которых несколько лет назад был снят фильм, посвящённый подвигу лётчика, который так и назвали - "Девятаев". Фильм получился неплохой. Не без свойственных кинематографу натяжек и преувеличений, но и без совсем уж грубых отступлений от того что было в реальности. По нынешним временам, и это уже очень много. Фрагменты фильма, посвящённые самому побегу, я попробовал свести во что-то типа ролика - "трейлера". Devyataev2.mp4 Родился же будущий герой летом 1917 года в мордовском селе Торбеево (тогда оно принадлежало Тамбовской губернии), что примерно на полдороге от Саранска к Рязани. По национальности Михаил Петрович Девятаев принадлежал ко второму мордовскому субэтносу - мокша. Сейчас иные не слишком умные люди кое-где в сопредельных странах используют это слово как дополнительную "обзывалку" в отношении нас, россиян, считая "мокшу" чуть ли не синонимом нацистского "унтерменша". Что ж, сама биография Девятаева - лучшее доказательство того, что обзыватели, мягко говоря, сильно заблуждаются. Сразу после школы-семилетки в родном селе М.П. Девятаев уехал в наше "Сердце Волги", в Казань - учиться дальше и работать. За три года до войны - призвался в армию и отправился в Оренбург (тогда Чкалов) учиться на лётчика-истребителя. В то же училище, что два десятилетия спустя окончил Ю.А. Гагарин. И уже в самый трудный первый военный год Девятаев дрался храбро и умело, к зиме став асом. После ранения два года прослужил в санитарной авиации, а затем с подачи другого знаменитого лётчика, А.И. Покрышкина, вернулся в истребители. Летал - к слову сказать - с позывным "Мордвин", и гордился им. Летом 1944-го над Львовом был сбит и попал в плен. Откуда почти сразу же попытался бежать, но тогда неудачно. В наказание Девятаева отправили в один из самых мрачных нацистских концлагерей - Заксенхаузен - на расправу. Но тут ему повезло выдать себя за другого, уже погибшего, заключённого и так спастись. Ну а далее судьба занесла Девятаева на остров Узедом в устье Эльбы (ныне поделен между Германией и Польшей). Там находился немецкий полигон Пенемюнде, где разрабатывали новое ракетное оружие, которое по мысли Гитлера должно было повернуть ход войны. В историю оно вошло как ракеты Фау-1 и Фау-2. Носителями для Фау-1 были двухмоторные бомбардировщики Хейнкель-111, один из которых Девятаеву (с группой из 9 других советских военнопленных) 8 февраля 1945 года и посчастливилось угнать и вернуться к своим. После этого Девятаев, по некоторым данным, консультировал даже самого С.П. Королёва, начинавшего тогда разработку первых советских боевых ракет. А в конце 1945 года вернулся в Казань, на Волгу, уже навсегда. Ирония судьбы: совершив побег из плена на носителе немецких ракет, Девятаеву годы спустя было суждено стать одним из первых пилотов "Ракет" волжских. Так назывались первые советские скоростные пассажирские суда на подводных крыльях. Их потомки недавно, после долгого безвременья, снова вернулись на Волгу и Каму. И один такой корабль, с именем собственным "Михаил Девятаев", ушедшим летом пришвартовался и у нас в Сарапуле... Когда в ноябре 2002-го Михаила Петровича Девятаева не стало, в последний путь его провожали десятки тысяч людей. А тогдашний глава Татарстана М. Шаймиев, сам уже немолодой, два часа без перерыва отстоял в почётном карауле, наотрез отказавшись хоть ненадолго присесть. Могила М.П. Девятаева находится на Арском кладбище Казани. А в родном Торбеево герою поставлен очень красивый памятник. Неподалёку - мемориальный музей М.П. Девятаева. Посвящённый как его молодым годам, так и знаменитому подвигу. Ссылку на электронную версию нижней книги с последнего фото я пожалуй тут оставлю. Она стоит того, чтобы её прочитали. Но мордовскую землю с небом объединяет не одно лишь имя Михаила Девятаева. Прямо рядом с железнодорожным вокзалом Саранска есть ещё один замечательный памятник - Героям-Стратонавтам. Он - напоминание о трудных и трагических эпизодах покорения неба людьми. До Второй мировой войны самолёты ещё не умели летать высоко и долго одновременно. Подняться выше 13-15 километров, в так называемую стратосферу, где воздуха уже так мало, что крыльям тогдашних самолётов на него было просто не опереться, могли только воздушные шары специальной конструкции - стратостаты, которыми активно занимались и в нашей стране. В 1933 году советский стратостат "СССР-1" покорил высоту 19 км. 30 января 1934 года на стратостате "Осоавиахим-1" на штурм нового рекорда отправились трое стратонавтов: Павел Федосеенко, Андрей Васенко и Илья Усыскин. Им удалось подняться ещё выше - на 22 км, но на обратном пути случилась катастрофа: обледеневшая герметичная гондола экипажа оторвалась от шара и врезалась в землю. Случилось это примерно в 50 км от Саранска, у села, ныне в память о той катастрофе называемого Усыскино. Но гибель стратонавтов была не напрасной. Полученный в тех стратосферных полётах опыт, набитые болезненные "шишки" позволили четверть века спустя начать пилотируемые космические полёты почти без человеческих жертв. А ведь судя по книгам той поры, до первых стартов космических ракет на такое мало кто надеялся... Ещё один "узелок", связывающий Мордовию и небо - это, конечно, Саранский аэропорт. Перед Чемпионатом мира - 2018 (кажется, век назад с тех пор прошёл 😇) он был капитально обновлён и теперь является хоть и не самым крупным в регионе, но определённо одним из красивейших. А для соседней Пензы, так вышло - и вовсе лучшими её воздушными воротами, несмотря на наличие там своего аэропорта. Есть рейсы в Саранск в числе прочего и с Урала, из Кольцово. Хороший повод самостоятельно прилететь сюда и обстоятельно поизучать и мордовскую землю, и Пензенский край 😉.

.thumb.jpg.98deb49680afe6d9400002ac327bc954.jpg)

.thumb.jpg.cd4a54d946ce6493fe5cfbe51d150e0c.jpg)