Весь контент Викингур

-

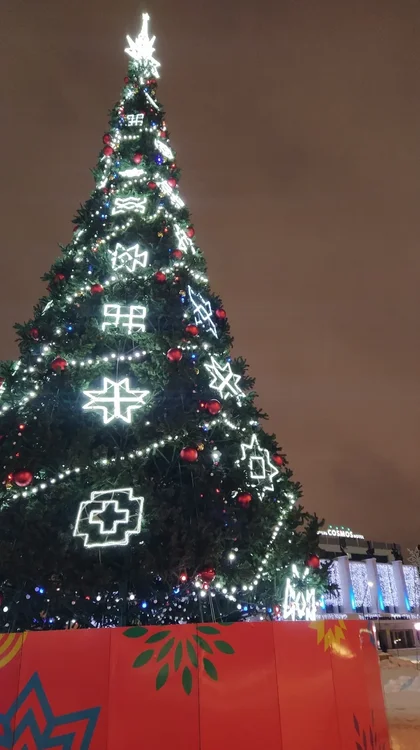

Новогоднее настроение нннадо????:)))

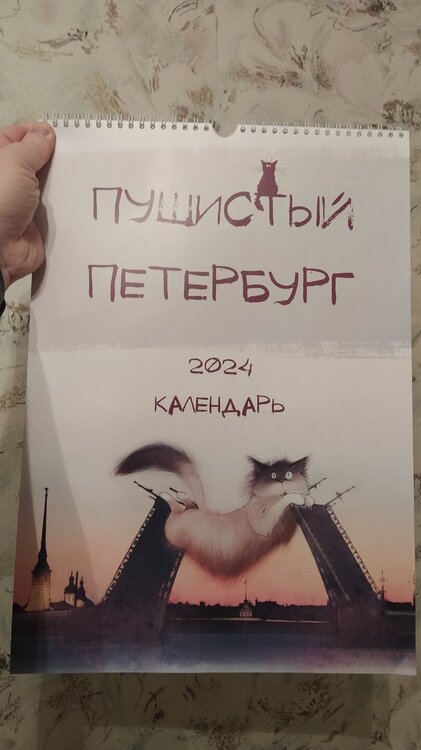

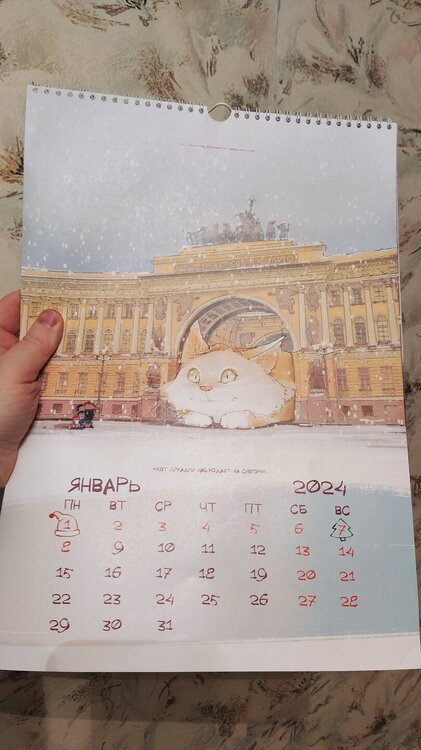

Спасибо огромное за потрясающие фото! Ура, знаменитая колокольня снова во всей красе. А то, год за годом постоянно видя её в презе... эээ... строительных конструкциях, я начал опасаться, что продлится это как в известной розенбаумовской песне - лет двадцать. Все они в основном у нас в центре города или по соседству с ним - в районе Центральной площади-эспланады, Михайловского собора, губернаторской резиденции и мэрии. Доехать дотуда от вокзала общественным транспортом можно примерно за полчаса. Ну и конечно - всех с наступившим от известного повелителя нейросетей ижевчанина Кирилла Соловьёва! Конечно, имидж у первого дня года, что и говорить, довольно специфический 🙂 Но всё в общем не так плохо. Лежать в лёжку совсем не обязательно. Можно разбирать подарки, среди которых обнаруживается вот такой очаровательный "питерский" календарь... И конечно же, лучший подарок - книга! 🤣 VID_20240101_032345.mp4 Ну а как надоело - можно и совершить "ошибку Бродского" - выйти из дома. Благо, к обеду закончился бушевавший у нас почти сутки новогодний снегопад. Снежку конечно насыпал он от души - сантиметров 30. Зато и пейзажи создал воистину сказочно-новогодние... Кажется, обсуждавшийся несколькими страницами ранее философский вопрос: какую ёлку на новый год лучше украшать - искусственную или из питомника, решён в Ижевске фундаментально и нестандартно: ту, которая и всегда на этом месте росла! 🙂 И хотя предновогодние запасы всего и вся у народа скорее всего ещё далеко не опустели, заявленных в какой-то из тем в качестве отечественной новогодней приметы пьяных лиц и криков как-то не отмечалось (наверное, просто каждый замечает своё, наиболее для него важное). Люди в первый день 2024 года у нас отдыхали весьма культурно 😉. Местами даже почти по-курортному, с катанием на банане 🙂. Ну а если кому и самоходного банана для новогоднего настроения мало - может прокатиться на ижевском новогоднем троллейбусе 😉. Так что - приезжайте к нам в новогодний Ижевск. Валерий и все-все-все! (Кстати, несколько питерских и екатеринбургских турфирм своих туристов к нам в ближайшие дни привезут!) Ну а я завтра с утра уезжаю повышать градус новогоднего настроения ещё выше и дальше. В место, морозное почти как новогодний Питер 😉.

-

Новогоднее настроение нннадо????:)))

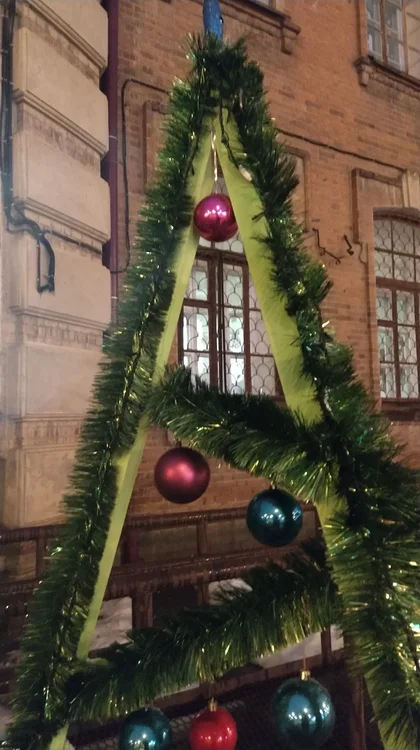

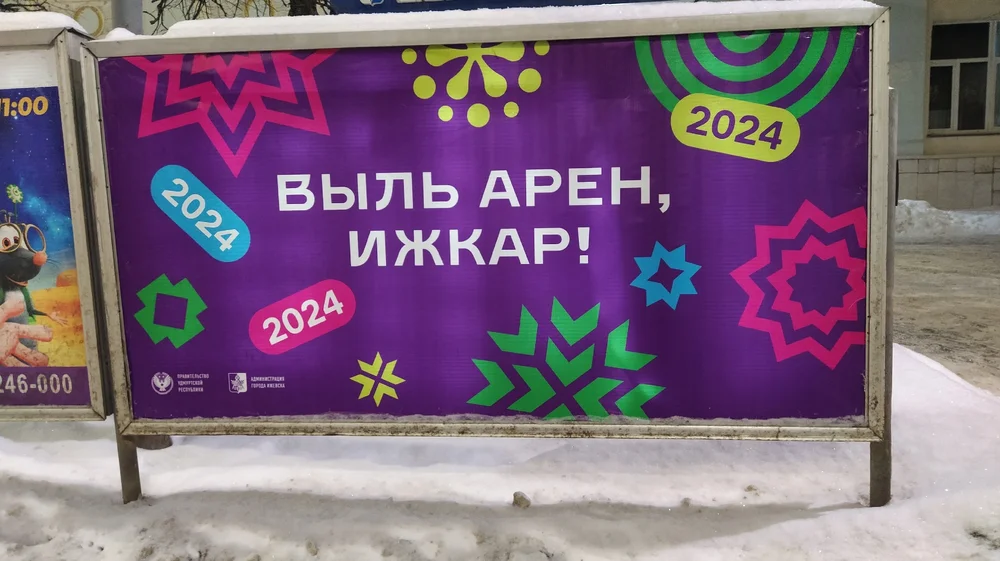

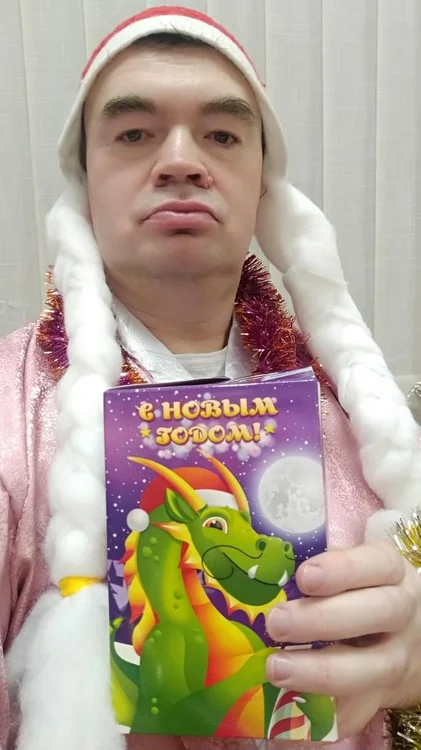

Возможно, там режим ожидания приняла не только ёлка? 🙂 Ну а тем временем, Он уже совсем близко 😉 Каюсь, из-за большого количества работы в декабре эту тему я, можно сказать, прогуливал. Попытаюсь немного компенсировать в последний день года. Для начала - разнообразный Ижевский ёлкинг, гирляндинг и Дед Морозинг 🙂 Новый год ещё не наступил, но некоторые ёлочки уже устали 🙂 Ну ничего. Можно подкрепиться же. Тоже ёлочками 🙂 "С Новым годом, Ижевск!" Впрочем, окончательно новогоднее настроение стало появляться только после поза-позавчерашнего корпоратива 🙂. Где мне довелось изобразить Снегурочку И нет, дело было не в клубе Мутабор. Вот мои доказательства 🙂 Впрочем, каждый волен веселиться как ему больше нравится! Главное, соблюдать разумную осторожность - как говорится, во избежание эксцессов 🙂 (Что за новый год без балета, правда? 😉) С наступающим и, можно сказать, почти наступившим!

-

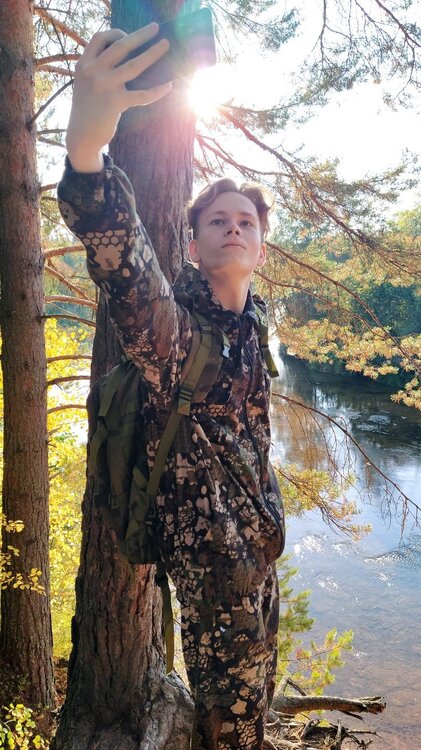

Вы не поверите...

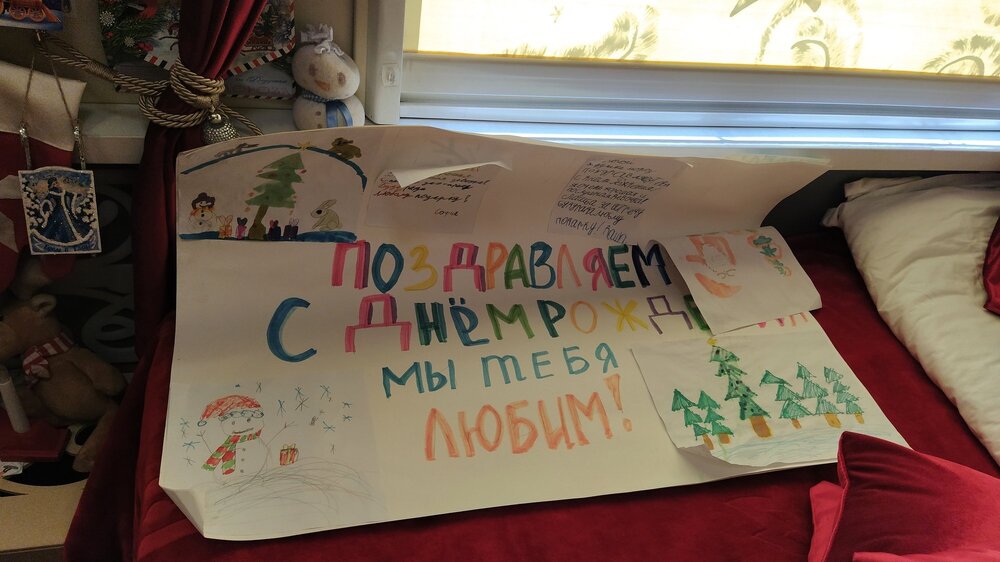

Вы не поверите, да и у меня самого не очень укладывается в голове, но моему сыну, которого вроде бы вот только недавно забирал из роддома, сегодня исполнилось 16 лет. Моргнуть не успелось 🙂. И вот уже вчерашний мальчишка практически догнал отца по росту. Это уже не домосед - любитель компьютерных игр и прочего Лего. Стало его тянуть в походы: то в леса, то в катакомбы, то в горы. И в кого такой, спрашивается? 🙂 А сразу после нового года едем с ним покорять самое Сердце Пармы - горы Полюд и Ветлан... И пожалуй, наиболее полно мои многообразные (и довольно-таки пронзительные) эмоции по поводу этой даты выразит знаменитая композиция Алексея Рыбникова из не менее знаменитого фильма моего ещё детства... Новых высот и верных дорог, сын.

-

Новогоднее настроение нннадо????:)))

К Рождеству по григорианскому календарю (пожалуй, именно так его наиболее оптимально и корректно называть, не меряясь цифирью) появился вертеп и у одной из старейших православных церквей Ижевска - Свято-Троицкой. Рядом же с другими церквами - уже украшены рождественские ёлки. VID_20231224_161900.mp4 Ну а на Центральной площади нашего города, уже знакомой некоторым форумчанам, успевшим съездить в "дореформенное" (с Удмуртией) "Сердце Урала", в эти выходные наконец открылся Новогодний городок. И пусть ещё звучат инструменты ваятелей, заканчивающих работу над ледяными горками и скульптурами, но праздничная иллюминация уже во всей своей красе радует горожан. Что радует - облик площади кардинально отличается от прошлогоднего, стал ярче и интереснее. Курантики тикают - Новый год неизбежен 🙂. Деды Морозы, стараниями университетского профсоюза, уже везут подарки детям малым и не очень. Снеговики и вовсе уже начали праздновать 🙂 VID_20231221_080205_306.mp4 Скоро и нам пора!

-

Новогоднее настроение нннадо????:)))

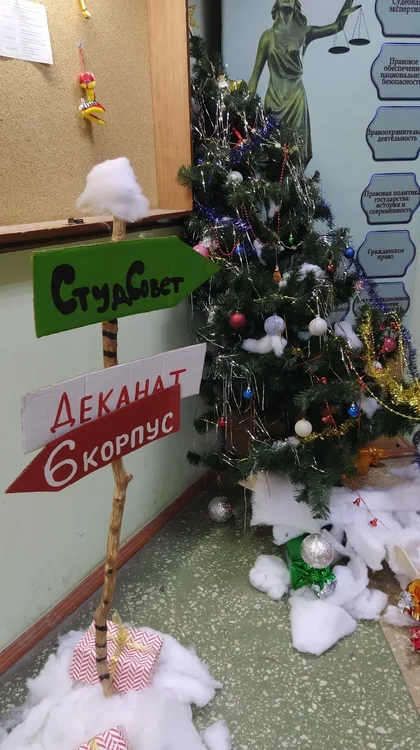

На самом деле никаких секретов нет 🙂. Зашёл я в него на станции Сортавала, что в Карелии. Но, вы не поверите, где-то на рубеже весны и лета. Да, в "не сезон", который у новогоднего транспорта длится с конца зимы по середину осени, Поезд Деда Мороза "отстаивается"в этом симпатичном городке на северном берегу Ладоги. На специальной платформе, которая так и называется: Морозная. В это время его спокойно, без ажиотажа, не спеша можно осмотреть. Билет в этом году стоил 250 р., включая сюда и чай с новогодним имбирным пряником. Возможно, это не так романтично - но, как говорил один киногерой, "дёшево, надёжно и практично" 🤣. Таня-Нафаня меня, думаю, поймёт. Да и в программу туров по Карелии посещение этого поезда тоже можно бы включить. Ну а теперь наверное самое время поздравить автора этой темы, Марину-Вязьмичку, с её уже наступившим личным новым годом, то бишь - Днём рождения. И как водится, пожелать нового разнообразного счастья и исполнения всех загаданных вчера, сегодня, и во все ближайшие дни желаний, в том числе и "европейско-туристических". И пусть хоть один Гринч-отменятель попробует этому помешать 🤣. Официальный перевозчик Санта-Клауса, авиакомпания Finnair, к этим пожеланиям присоединяется! VID_20231217_120916_274.mp4 Передает новогодний привет и наша маленькая, но гордая авиакомпания "Ижавиа". Аж от трёх региональных Дедов Морозов из городов, которые она соединяет своими рейсами: Байкальского из Слюдянка, Иркутская область... Уральского из Арамили под Екатеринбургом... И конечно нашего, удмуртского Тол-Бабая. Да и наш общероссийский российский Дед ради такого случая и даты уже повёз главную новогоднюю ёлку страны в Кремль. Ну а в Ижевске подготовка главных общегородских праздничных "сцен" пока продолжается. Но всё больше и больше небольших, но приятных украшений появляется то тут, то там... Торговым центрам с их новогодними ярмарками, конечно, сам бог велел 🙂. Отдельно порадовали вчера весельчаки-студенты, поставившие прямо в университетском коридоре композицию-инсталляцию, которую я тут же окрестил: "Не трогай, это на новый год" 🙂. Ладно-ладно. Не трогаем. Ждём 😉.

-

Новогоднее настроение нннадо????:)))

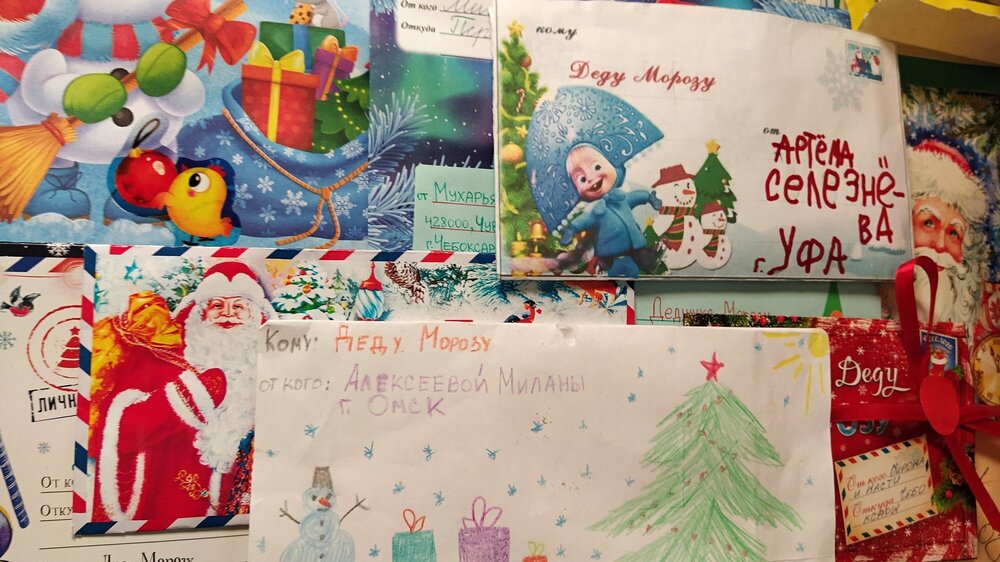

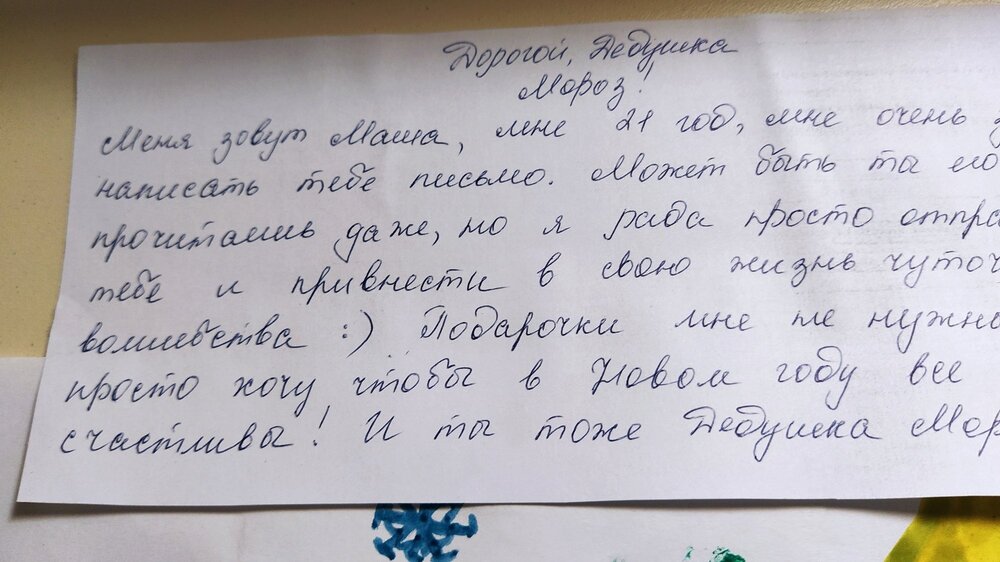

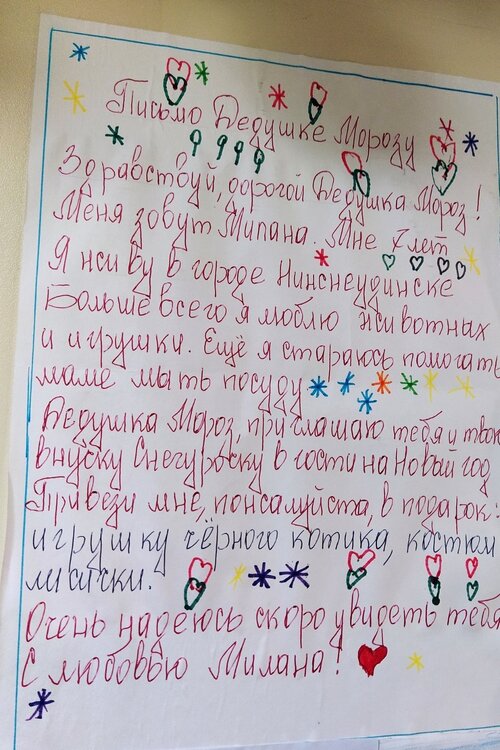

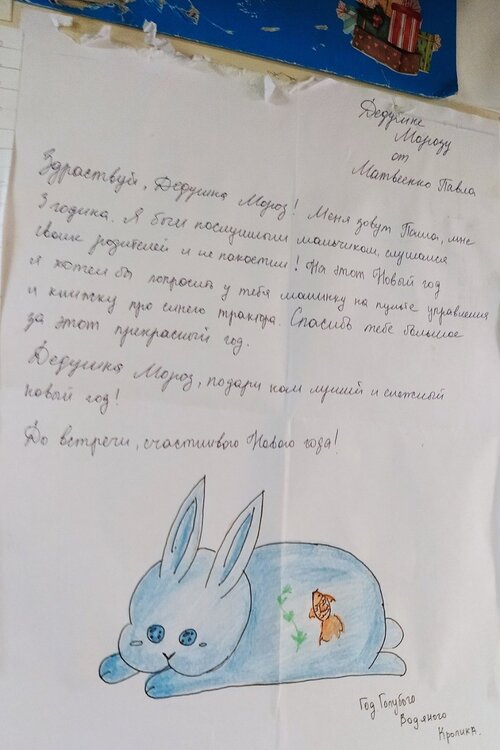

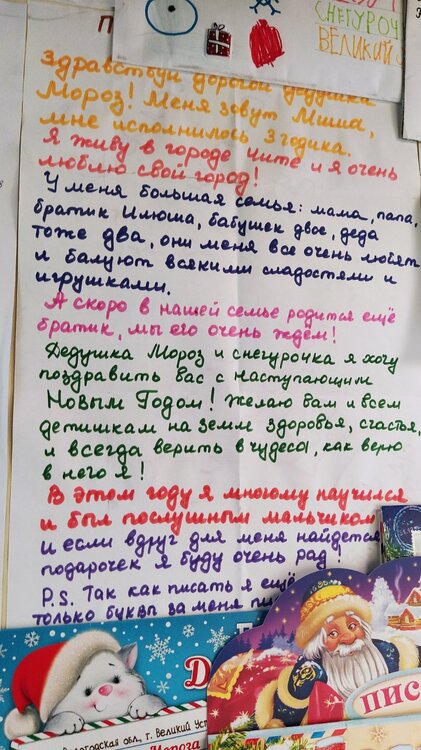

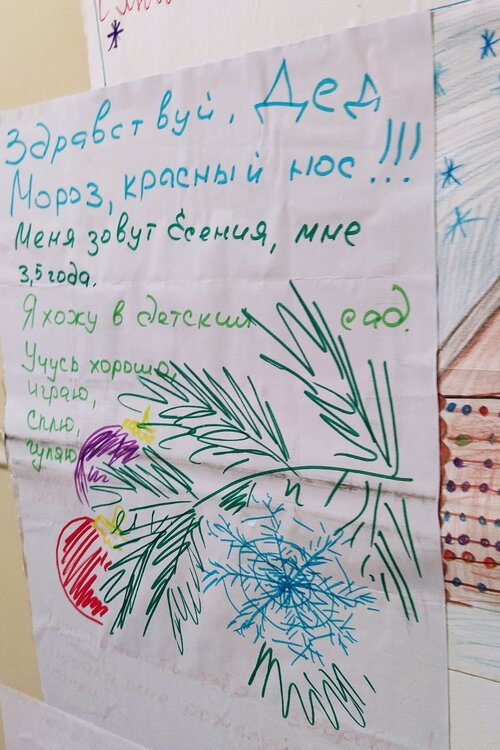

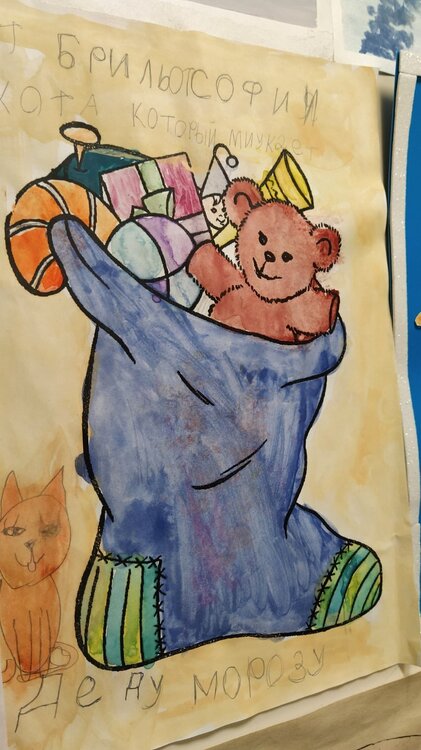

Это уже не Ваня, это прямо Иван Сусанин какой-то 🤣. В смысле, после его снеговерти не то что к царю Мише Романову с маменькой, а и к себе домой дороги не найдёшь 🙂. Нет уж, всё-таки новогоднего волшебника в наших краях зовут не Опять Метель, а Дед Мороз. Мороз, понимаете! А раз так, наша уральская погода (где неделю стояло до -35...-40 и лишь сегодня потеплело до -15) куда как больше для новогоднего настроения подходит. Скажем, новогодний карнавал пришлось начать недели за три до боя курантов. (Прекрасная масочка, лица сугреву для и в тему новогоднюю, я считаю 😇.) Ёлочки с фонариками тоже давно к празднику готовы... Ждёт гостей на новогодний бал сказочный замок... И ещё один А в морозном синем небе явственно пропечатались следы полозьев летучих саней нашего Сантаклауса Йоулупукковича Дедморозова 🤣. Самих новогодних волшебников на улице не видать пока - рановато. Но один маленький Санта в нашем подъезде над дверью дворницкой подсобки уже обосновался. Совсем как Вагонный в новогодней киносказке "Чародеи" А давайте мы для новогоднего настроения и в ожидании самого Деда Мороза побываем у него в гостях? В том самом сказочном поезде, что колесит сейчас по российским городам и весям? ________video_2023-11-23_10-12-03.mp4 Вот такая красота там внутри... Купе самого дедушки. VID_20230530_103054.mp4 Волшебный Ключ от Праздника Можно даже подержаться за волшебный посох. Особенно с моей фамилией - запросто! 🤣 Но самое трогательное в этом поезде на мой, давным-давно взрослый, взгляд, - это те самые письма Деду Морозу, которые уже с ноября (если не раньше), кажется, принимают на наших почтах. Вы не поверите, они доходят. Вот они, перед вами. Разумеется, лишь некоторые из многих и многих их тысяч. Кажется, эти чёртовы невидимые ниндзя опять режут ядрёный лук - щиплет что-то в глазах. От девочки Софии и её кота, который мяукает.. И от девочки Маши, 21 годика... Разные люди. Разные слова. Но кажется, мы все, и в любом возрасте, хотим одного и того же... С наступающим. P.S. Вот расписание этого поезда. Вдруг кому-то нужно. Отдельно и крупно - на оставшиеся дни маршрута.

-

Новый. Красиво-романтический тур по Греческим островам

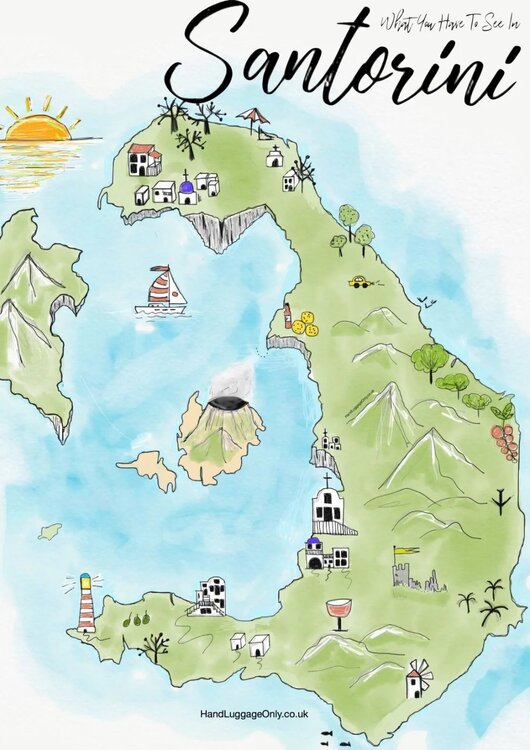

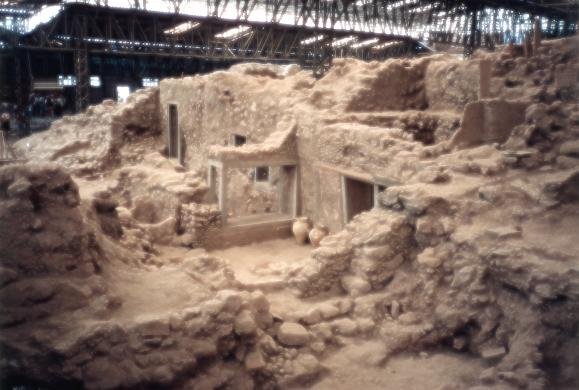

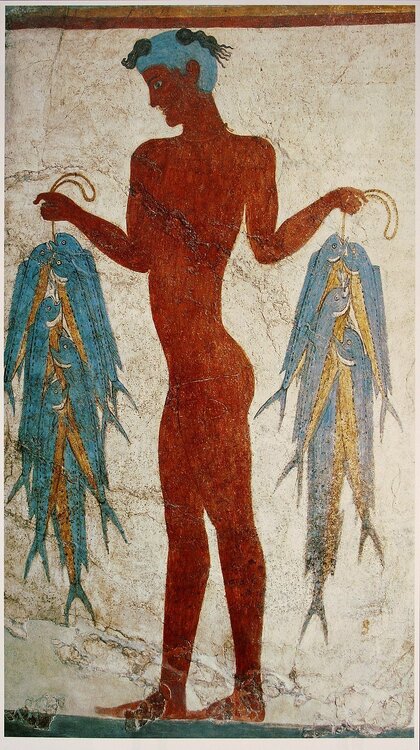

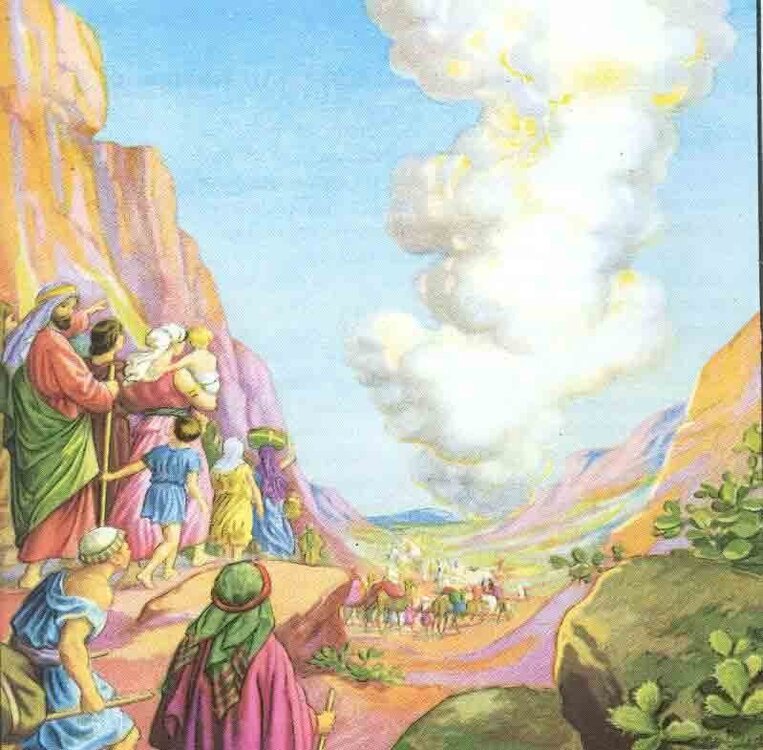

Всегда! 🙂 Да, и притом как весенний, так и осенний варианты заката произойдут в довольно комфортное время: около 20.30 по местному времени на майскую дату, и около 18.50 - на октябрьскую. Правда, немного в разном месте на горизонте: в конце мая солнце сядет довольно прилично на северо-западе, в открытое море. Примерно так: В октябре - немного на юго-западе, так что при наблюдении из наиболее "пафосного" на Санторине городка Ия светило может зайти за небольшой островок Тирасия. Примерно так: И тут уж кому что больше нравится 😉. Да и вообще, вид закатов на Санторине очень зависит от того, откуда смотреть - волею природы, всё западное побережье главного острова напоминает огромный полукруглый амфитеатр, протянувшийся от Ии на севере до Акротири на юге 🙂 Так что если захотите, сможете увидеть и такое 🙂. А можно и совсем сломать систему, и прогулявшись от кальдеры на восточное побережье - в район аэропорта Фира или посёлка Монолитос (это 2-3 километра пешком, не больше), встретить там не закат, а вовсе даже восход 😇. А если серьёзно, новинка у ТТВ получилась хорошая. Свежая, насыщенная, удивительно небанальная - что по нынешним временам сродни подвигу. Заранее завидую тем, кто съездит в этот тур и надеюсь на ваши отчёты здесь. Остров Санторин (по-гречески Тира) - моя детская мечта, поэтому много его для меня не будет никогда. (Ну а на старости лет может и сам доберусь 😆.) Очень рекомендую брать на Тире/Санторине все возможные "допы". Ведь вскользь упомянутый в программе Акротири в середине ХХ века прогремел как одна из самых громких археологических сенсаций, действительно став в научном мире "вторыми Помпеями". (Хотя по древности своей - даже первыми.) Этот показыватель рыбов - не исключено, первый такой в Европе вообще - был изображён на фреске в Акротири больше трёх с половиной тысяч лет назад... Однозначно стоит брать и экскурсию по кальдере к вулкану Неа-Камени. Во-первых, это отчаянно красиво 🙂. А во-вторых, хоть сам вулкан на первый взгляд скучноват и напоминает поверхность Луны - но это реальное Место Силы. Той самой Силы, что двигает даже моря и континенты. Той, что три с половиной тысячи лет назад создала и саму Кальдеру - взрывом старого вулкана в ходе очередного извержения, в мгновение ока превратив десятки кубических километров скал и воды в сверкающее молниями чудовищное облако пепла и пара, вытянувшееся до стратосферы. За сотни километров отсюда, на Синае, древние пастухи-семиты восприняли это облако как Столп Облачный - днём, и Огненный - ночью 😉. Потом гонимые северо-западными ветрами кубические километры горячего вулканического пепла устремились к земле, и в царстве фараонов наступила Тьма Египетская и град огненный. (И далее - по списку из Книги Исхода 😉.) Досталось и окрестным островам: мощнейшее (до 30-40 метров высотой) цунами обрушилось на всё северное побережье Крита, нанеся сильнейший удар здешней самобытной и процветающей минойской цивилизации, от которого она в итоге так и не смогла оправиться. (Почти через тысячу лет воспоминания об этих событиях оформятся у наследников минойцев - эллинов - в легенду о гибели Атлантиды.) И здорово, что минойской истории Крита в программе тура тоже уделено немалое внимание. Оставшаяся же надолго висеть в атмосфере мельчайшая вулканическая пыль сконденсировала на себе огромные тучи, вызвав сильнейшие ливни, что лили 40 дней и 40 ночей... Так что Потопа попробовали и те, кто не попал сразу под удар санторинского цунами. Впрочем, я кажется заболтался 🙂. Лучше скажу, что искупаться рядом с вулканом предлагают совершенно не зря. Водичка там хоть и попахивает изрядно серой - но весьма полезна для здоровья. Так что многие сигают туда прямо с корабля 🙂. Ну и напоследок - о той самой лестнице Scala из 587 ступеней, по которой предлагают подняться/спуститься пешком или на осляти. Она сама по себе местная достопримечательность. Как и её ослики 🙂. Как раз из-за осликов, поговаривают, пешая прогулка может оказаться не слишком комфортной - если погонщик не успеет вовремя прибрать за животным. Впрочем, свой выбор каждый делает сам 😉. Альтернатива лестнице - фуникулёр - тоже достаточно привлекательна. В общем, повторю ещё раз, те кто поедут в этот тур, в любом месяце - определённо не пожалеют. Пока это, на мой взгляд, однозначно "бомба" каталога - 2024. Ведь не каждый день (и даже год) у туриста есть возможность побывать в Атлантиде 😉.

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

Быль то или небыль - не ведаю, но старики сказывают, что прежде часовой пояс МСК+1 (так называемое ныне самарское время) был весьма широк. Но потом начал стремительно ужиматься, так что уже к началу перестройки в нём остались Нижняя Волга (от Ульяновска до Астрахани, через Самару, Саратов и Волгоград) да Вятский регион (Кировская область и Удмуртия). А к 90-м и большинство из перечисленных областей как по команде перебрались на московское время. Злые языки утверждают - чтобы бабкам почтенным матронам было комфортнее смотреть "Рабыню Изауру" и прочие сериалы, ибо трансляция сих шЫдевров от Калининграда до Западного Урала начиналась одновременно с Москвой - а дальше уже шла Орбита-4 с более ранним по местному времени показом. Так что "переделка" переводом стрелок начала показа 19.00 в 18.00 с этой точки зрения имела смысл. А может, это всё не более чем байка. Тем не менее, на 20 лет мы с Самарой с нашим "нестандартным временем" остались в гордом одиночестве. А потом на несколько лет наш часовой пояс и вовсе исчезал, когда тогдашнее первое лицо государства решило "поиграться" в сокращение числа часовых зон. Так что с 2010 по 2014 годы Ижевск жил по московскому времени, "наслаждаясь", как на скриншоте Валерия, зимними закатами около 15:00 и полной темнотой в 16.00 (Ижевск и Набережные Челны находятся примерно на одной географической долготе). Ничего кроме раздражения это естественно не вызывало, и помнится, на один из тогдашних новогодних стендапов у меня даже сочинились такие строчки (на мотив незабвенной утёсовской "Маркизы"). ... - А в небесах, смотрю я, драма: Светило рано так зашло! Что за дела? Скажите прямо, Что тут у вас произошло? - Хоть время - деньги (это очевидно: Мудрец учил сто лет до нас), Зарплат московских нет пока. Обидно! А темноты - есть лишний час! И тот, кто с этим поспешил, Народ лишь только насмешил! Хотел как лучше, верю, да! Но получилось - как всегда... 😆 В общем, в итоге власти сочли за лучшее не вмешиваться больше в расписание небесных светил - и нам наше привычное время всё-таки вернули. Вместе с Самарой и даже Нижним Поволжьем ("Рабыня Изаура" к тому времени давно кончилась 🙂). Правда, Киров и (после колебаний) Волгоград предпочли таки остаться с московским временем. Так пока и живём 🙂. Крепитесь, Таня! Нас третий день заметает, мы уже даже в новости федеральных телеграм-каналов по этому попали. За неполные трое суток выпала месячная норма осадков с соответствующими последствиями для городских дорог... Коммунальщики честно стараются изо всех сил, правда этих сил как водится не хватает. IMG_4985.MP4 И - в кои-то веки! - за эту нехватку не переставая извиняются в соцсетях и мэр, и даже губернатор 🙂. А в ожидании расчистки путей-дорожек ижевчане, как могут, справляются с проблемой сами 🙂 Но зато я уже третий день демонстрирую экологически ответственное поведение, не рискуя выезжать на личном авто на городские дороги (где число ДТП подскочило в разы) и передвигаясь исключительно общественным транспортом 😆. Авто же отдыхает от трудов праведных на парковке у дома. Главное, найти его потом 🙂. Правда, и с общественным транспортом бывают заморочки: трамваи порой сносит с рельсов... А автобусы приходится выталкивать из снежной каши самим пассажирам. Благо мужики у нас суровые, уральские 😉 IMG_1717.MP4 Зато белый мишка в зоопарке очень рад такому белому богатству. Ведь ещё 72 часа назад в Ижевске не было ни снежинки. IMG_2089.MP4 Мишку можно понять. Ведь, если абстрагироваться от последствий, снегопад в Ижевске - это даже красиво. Особенно поначалу 😉. (На фото - предыдущий, от 28 октября.) Главное, чтобы не чересчур. Очень уж утомила весь наш город эта месячная норма 😇.

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

А вот у этой картины автор не я. Подарили её мне полушутя несколько лет назад, теперь висит на стене и радует душу (и упомянутое сердце). И очень подходит к сегодняшней дате, мне кажется 😉. Так что присоединяюсь к поздравлениям! Чин-чин! Прозит! Лехаим! Живели! Короче, здравы будем, бояре и сочувствующие! 😉

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

А я наоборот с первого же взгляда захотел оказаться в этом кристалле 😁. Спасибо за наводку. Знаете, а у меня название Абастумани ассоциируется с тамошней астрономической обсерваторией. Некогда, ещё в имперские времена, начинавшейся как филиал знаменитой Пулковской - а в советские времена ставшей едва ли не главной обсерваторией страны. Ведь условия для регулярных астрономических наблюдений там куда как лучше, чем в не самом солнечном Питере-Ленинграде. Обсерватория эта действует и по сей день, и даже приглашает на экскурсии. Правда, путь туда не самый простой: либо на канатке, что ходит 4-5 раз в день, либо километров пять по горному серпантину. Наверное, возможность прикоснуться к звёздам этого стоит 🙂. А запомнил я это название, не поверите, ещё с детства. Хотя в Грузии до сих пор так и не побывал 😞. Запомнил с тех пор, как прочитал небольшую повесть знаменитого фантаста А.Р. Беляева (автора "Человека-Амфибии", "Звезды КЭЦ" и других хороших вещей) под названием "Небесный гость". По сюжету, именно здесь, в Абастумани, была открыта стремительно сближающаяся с нашей Солнечной системой двойная звезда, на которую в итоге героям удалось даже совершить космический перелёт, причём совершенно необычным способом. Не буду сильно спойлерить и раскрывать сюжет - интересующиеся без труда найдут эту повесть в сети. Она конечно чуть наивна - как почти вся космическая фантастика докосмической эры. Но при этом полет фантазии автора там шикарен А упоминание писателем Абастумани заставляет задуматься и о некоем высшем символизме Вселенной. "Небесный гость" Беляева и "Посланники небес" Нестерова наверное не зря нашли свои корни почти в одном и том же месте...

-

А сегодня день рождения у....

Огромное спасибо всем вам за поздравления, друзья! Постараюсь, чтобы пожелания сбылись по максимуму! Тем более - говорят, что когда много людей желают одного и того же, не сбыться это не может 🙂. Хотя, честно говоря, для меня уже не первый год собственный ДР - просто цифра в календаре. Так как подведение итогов очередного года жизни, а равно наблюдение за тиканием часов, давно уже перестало особо радовать 😇. Дни мои пошли наоборот Как-то в череде сентябрьских дней. Я теперь, как тель-авивский кот, Что глядит на жирных голубей. Позади шумит морская гладь Вдалеке от суетных проблем. Кот бы мог всех голубей поймать, Только тихо думает: зачем? Так и я, беру кота в пример, Хоть частенько сам тому не рад, Вот передо мной миллионер, У него есть может миллиард. У него есть есть новый Мерседес, У него не дом, а Эрмитаж, У него из пальм высоких лес, У него есть свой песчаный пляж. В своем сердце зависть подавив, Перманентно рассуждаю я: Я же кот! А вот мой Тель-Авив. Остальное, в общем, [мне зачем]? Яхта не нужна и даже чёлн, Бриллиантов блеск, сапфиров блик, У меня есть шепот синих волн, У меня есть белых чаек крик. У меня есть в небе облака, И к чему мне стразов перелив, Если есть лучи у маяка? Я же кот! А вот мой Тель-Авив. Кто-то скажет: что за идиот! Но хоть кот мой верный оберег, Знаю, знаю, я, увы, не кот, Я, увы, обычный человек. И я верю, что когда-нибудь, Обозначит мрамора плита Место, где окончу бренный путь, Но я точно превращусь в кота. И тогда свободный от людей, От дилемм и всяческих проблем, Я смогу поймать всех голубей, Только не понятно вот зачем. © Александр Гутин Правда, нынче именно цифры сложились в какую-то забавную магию. Мне 48. И я нынче ровно втрое старше сына (скоро ему уже 16)... ...Но при этом вдвое (и снова ровно) младше бабушки, которой три месяца назад исполнилось 96. Такая вот связующая нить времён у меня нынче... Ну а (не) отмечать свой ДР я волей судьбы в очередной раз подался на любимые невско-балтийские берега. Не ради каких-то забегов с далеко идущими туристическими целями. А просто - перевести дух на очередном рубеже. Снова в Киото Встретить решил самурай Свой день рожденья 🤣 Вроде бы получилось 🙂. Ещё раз спасибо всем!

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

А не создать ли с утра немного позитивного настроения нашим италоманам в ожидании доступных туров в любимую страну? Упало вчера в ленту в одной из соцсетей. Может и "баян", но повеселило изрядно 😀. Улыбнитесь и вы. Заодно и итальянский язык подучится, легко и непринуждённо. Putana con i capelli tinti! Bastarda! 🤣

-

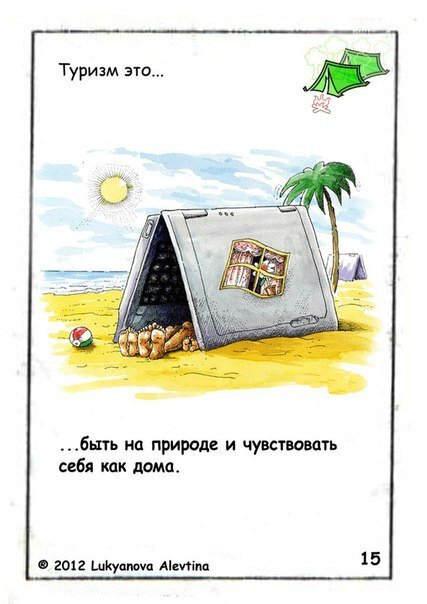

С ДНЁМ ТУРИСТА!

С праздником, дорогие друзья, коллеги, единомышленники, а также туроператоры 🙂. Пусть у всех вас сбудутся туры вашей мечты и будут пройдены все давно желанные маршруты, пути и дороги. Куда бы они ни вели - в Париж ли с Барселоной, в Калининград ли с Териберкой, а может быть - в маленькие, но прекрасные провинциальные городки наших многочисленных регионов. Ведь как сказал когда-то мудрец - к вершине Фудзи ведут десять тысяч тропинок. И все они - верные. Нет и не может быть в нашем деле какой-то единственно правильной правоты. Так что просто желаю каждому найти свою неповторимую, приносящую радость тропу. А ещё - побольше юмора и оптимизма, который в путешествии непременно поможет 😉. Расскажу историю из личного опыта. А как уж к ней относиться - решайте сами 🙂. Забронировал я как-то однодневную экскурсию. Не из своего города. Заранее забронировал, оплатил. Вот только прогнозы погоды на день экскурсии не радовали чем дальше, тем больше. И с утра в день выезда стало понятно, что ждёт нашу братию единственный за всю неделю дождливый день. В общем, впечатления, на которые я уже настроился, грозились уйти в полный ноль. И тут... И тут на первой же фотопаузе у какой-то церкви в ограде оной случилась кошка, всем своим видом показывающая, что не прочь бы срочно перекусить. А со мной в сумке случилась упаковка неплохого кошачьего корма (имею привычку возить с собой для символов моего знака китайского Зодиака 🙂). Который корм через несколько минут и перекочевал в кошкино брюхо. И вот теперь вы не поверите 100%, но... Дождь с этого момента шёл исключительно тогда, когда мы находились в автобусе. Стоило только подъехать к очередному месту по программе - прекращался немедленно. И так - весь день до самого конца экскурсии. Чьи боги, кошачьи или людские, так постарались - того не ведаю. Но что было - то было. Так что и вы можете попробовать на маршруте помочь кому-нибудь хвостатому и нуждающемуся. Вдруг да смилостивятся небеса. Ну а нет - что ж, отнесёмся к погоде с пониманием 😉.

-

Вы не поверите...

И раз уж зашла речь о путешествиях к нам в Россию знаменитых англичан, хотелось бы упомянуть ещё одного такого жителя Туманного Альбиона. Правда, он был немного вымышленным - зато в остальном вполне близким всем нам по духу 😉. По его собственному признанию, дома ему никак не сиделось - а вот путешествия он любил настолько, что даже рассорился из-за этого с родным отцом. И однажды его охота к перемене мест привела к вынужденной релокации на целых 28 лет на остров в тёплом океане вблизи континента (не-а, не Шри-Ланку 😀). И кроме того, он, как и большинство из нас, работающих по пятидневке, очень любил Пятницу 🙂. Да-да, речь о Робинзоне Крузо, конечно. Но при чём здесь, казалось бы, Россия? Дело в том, что история жизни Робинзона - по сути, дилогия. И кроме первой книги, повествующей о 28 годах, прожитых им на необитаемом острове (и часто попросту именуемой "Робинзон Крузо"), есть и вторая - "Дальнейшие приключения Робинзона Крузо". В ней волей своего литературного отца - одного из основоположников английской романистики Даниэля Дефо - Робинзон отправляется в кругосветное путешествие, часть которого проходит по России - от Тобольска через Соль Камскую до Архангельска. (И кстати, в нынешнем году этому путешествию исполняется ровно 320 лет 🙂.) Даже немного странно, что книга эта в нашей стране была известна куда меньше первой части. Впрочем, такова судьба большинства продолжений - что книг, что кино. И тем не менее, об этом произведении у нас тоже помнят. Более того, именно благодаря ему, вы не поверите, в Тобольске уже полтора десятка лет существует уникальный в своём роде памятник одному из величайших путешественников в мировой культуре. А также его верному другу, конечно 🙂. Хоть тому до Сибири и не суждено было добраться... Установлен он на тобольской улице Ремезова, в сквере (конечно же) имени Робинзона Крузо. Практически через дорогу от исторического Завального кладбища, где погребены многие знаменитости (друг Пушкина декабрист В. Кюхельбеккер, автор "Конька-Горбунка" П. Ершов и другие). Изваяна знаменитая парочка не без иронии, но с явной симпатией. И то, что Робинзон тут стоит на асфальте, в лыжи обутый - это не намёк на что-то плохое 😀. Просто по сюжету книги именно на лыжах ранней весной 1704 года ему пришлось преодолеть часть своего пути - от Тобольска до Уральских гор, практически предвосхитив (только в обратную сторону) маршрут ТТВ "Сердце Урала + Западная Сибирь" 😉. Так что лыжи едут тут совершенно по делу. Надеюсь, и мои читатели как-нибудь до этого симпатичного памятника доберутся. Ну а гиды включат его в программы своих экскурсий по первой столице Сибири 😉.

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

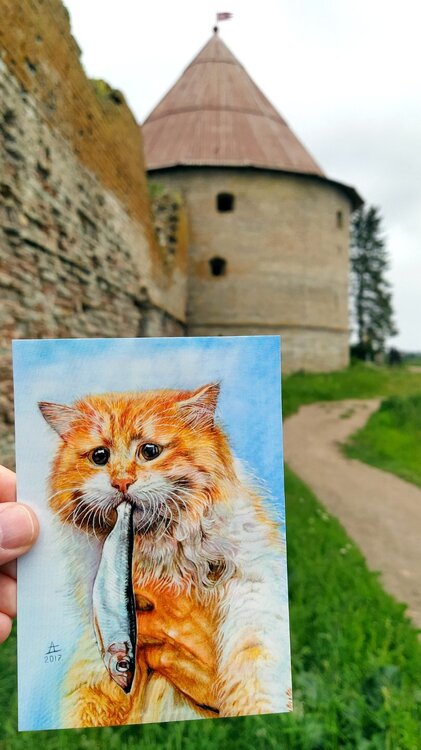

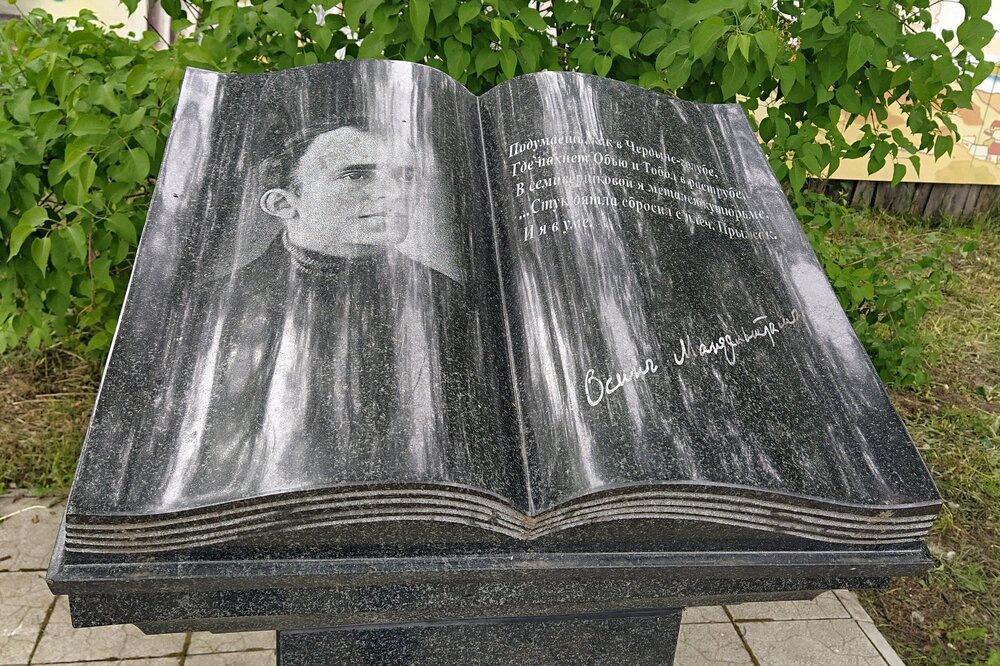

Очень душевно получилось, спасибо. Знаете, что-то очень цепляющее есть в таких "фото с рисунками". Как будто вмиг исполняется детская (а значит, самая искренняя) мечта многих из нас: "я хочу, чтобы картинка могла ожить". И "оживая" вот так в путешествиях, рисунки эти как будто "оживляют" и сами эти места - вроде бы известные и даже, может быть, для кого-то заезженные. Вспомнилось, что и я в прошлом году немного поэкспериментировал с подобной "дополненной реальностью" 🙂. У меня она правда была поскромнее - в виде открыточных котиков. Но и у них вроде бы получилось немного оживить ладожские просторы и шлиссельбургские стены 🙂. Так что по возможности эксперименты подобные буду продолжать, благо наборов подходящих открыток становится всё больше 🙂. А ведь действительно Перекрёсток Истории получился. И даже с небольшим географическим уклоном 🙂. Ведь первоначально, до Воронежа, за то самое стихотворение Осипу Эмильевичу определён был местом ссылки наш Урал, точнее север нынешнего Пермского края. Это издавна были "ссыльные" места: в пермский Ныроб, например, ещё при Борисе Годунове отправили дядю будущего царя Михаила Романова, боярина М.Н. Романова. Осипу же Мандельштаму пришлось ехать чуть поближе - до уже знакомой некоторым из нас Чердыни. Надолго здесь поэт, впрочем, не задержался. Будучи личностью творческой, а значит - и очень эмоциональной, Мандельштам от закономерных переживаний по поводу всего с ним случившегося буквально в первые дни своего пребывания в Чердыни подвергся, как сказали бы сейчас, панической атаке. Итогом её стал прыжок из окна второго этажа чердынской больницы - где, за неимением более удобного места, был помещён поэт с супругой. К счастью, прыжок тот не имел тяжких последствий. А буквально через несколько дней, благодаря заступничеству Бориса Пастернака, Осипу Эмильевичу было высочайше разрешено избрать иное место ссылки (за исключением столиц и некоторых других городов). Мандельштам выбрал Воронеж - куда в середине июня 1934 года и отправился, пробыв в итоге в Чердыни около двух недель. Недолго. Но и этого хватило, чтобы остались стихи... Подумаешь, как в Чердыни-голубе, Где пахнет Обью и Тобол в раструбе, В семивершковой я метался кутерьме. Клевещущих козлов не досмотрел я драки, Как петушок в прозрачной летней тьме, Харчи, да харк, да что-нибудь, да враки, — Стук дятла сбросил с плеч. Прыжок. И я в уме. Теперь они высечены на каменных скрижалях в чердынском Сквере Поэтов... Ну а та самая больница всё ещё стоит по адресу улица Прокопьевская, 39. Даже с мемориальной доской на ней. Состояние здания, конечно, оставляет желать лучшего. Но с учётом наметившегося в Чердыни в последние годы туристического оживления, есть надежда, что это лучшее уже не за горами.

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

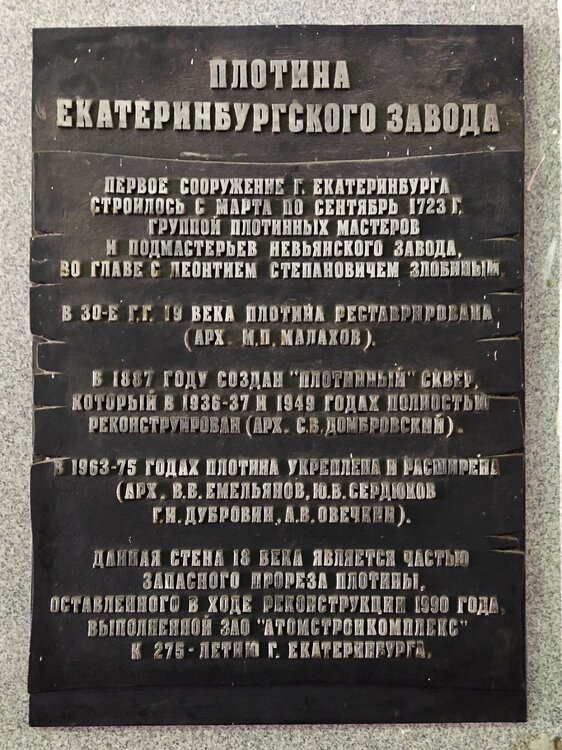

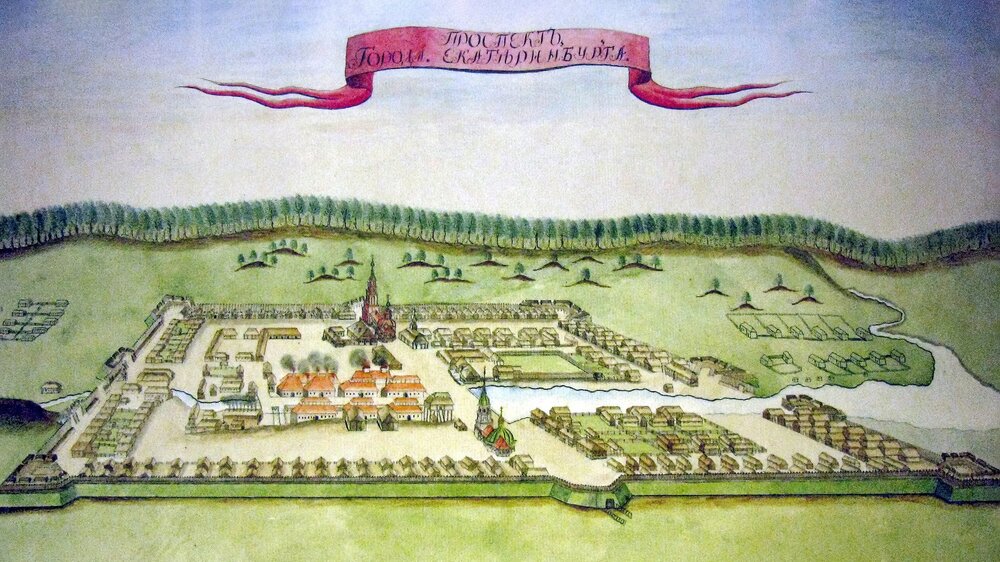

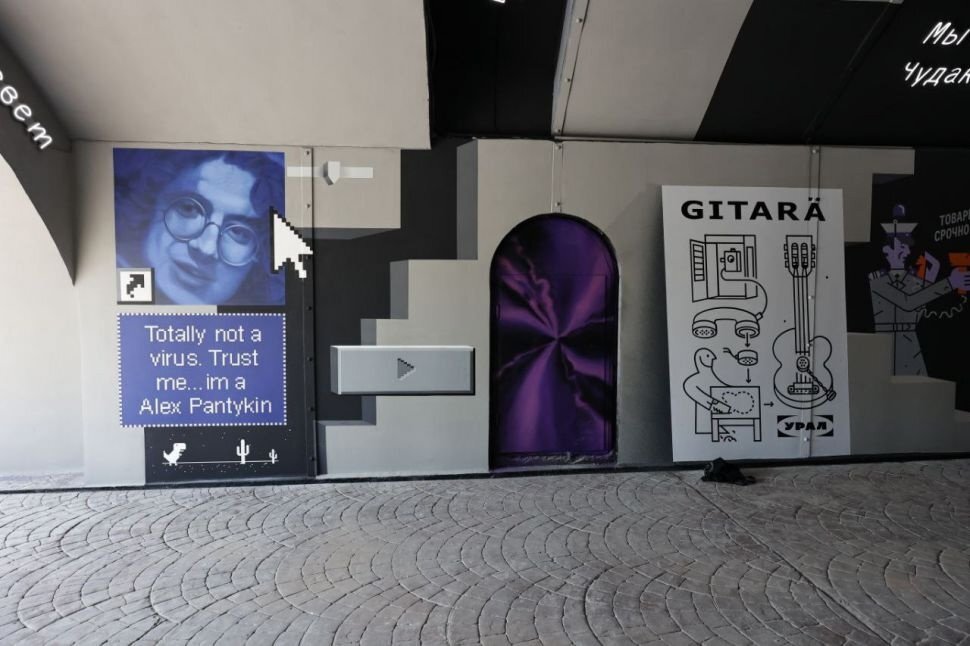

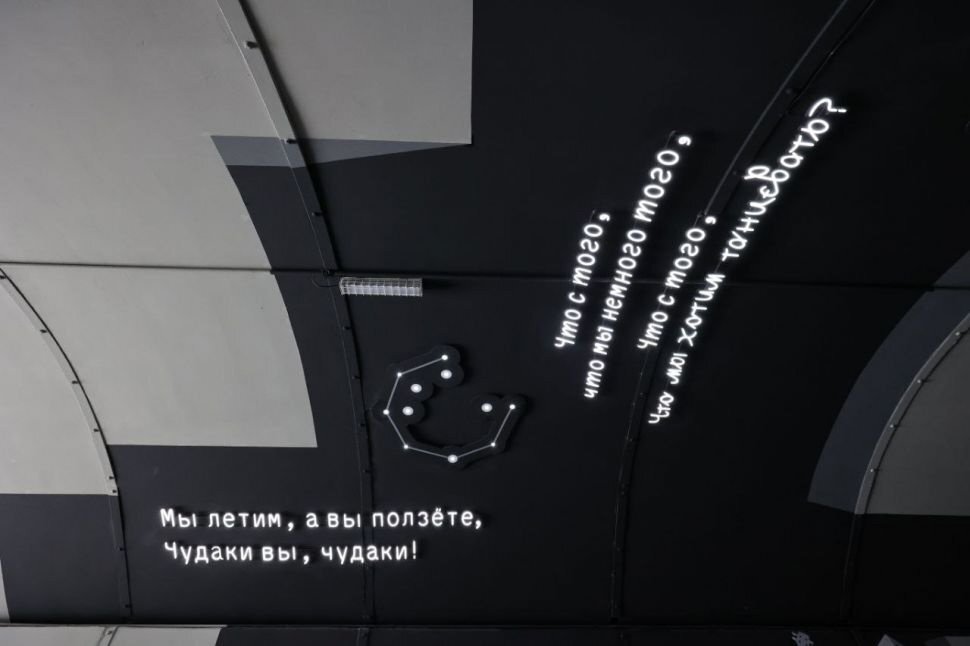

(Что ж, вроде бы выходные, а вместе с ними традиционное безудержное веселье в кофейне (и сопутствующее изобилие рецептов, которым ну никак не сидится спокойно в своей специальной теме) окончены 😉. А значит можно позволить себе немного скучного информационно-туристического занудства 🤣.) Для городов, история которых документально прослеживается от первых дней (а Екатеринбург относится к их числу) датой основания традиционно считается начало возведения первой постройки. Хотя бы даже символическое начало - как у Пушкина: Здесь будет город заложён (в ломбарде, лямов так за сорок) и т. д. 🤣 В ноябре же 1723 года Екатеринбургский завод уже дал первую продукцию, и логично предположить, что строительство его началось несколько раньше. Нет, конечно, в известном фильме Людмила Прокофьевна "Мымра" Калугина считала (по словам сослуживцев), что производственные единицы появляются на свет сразу в готовом виде и согласно штатному расписанию. Но лучше мы ей уподобляться не будем 😉. Тем более доподлинно известно: Екатеринбург, как и прочие уральские города-заводы, начинался с заводской плотины. А её начали строить ещё в марте 1723 года. Сама же плотина это и подтверждает 😉. Судя по этой памятной доске, август тоже вполне может считаться "законной" датой рождения Екатеринбурга: как раз в это время были закончены основные работы по перекрытию Исети, началось наполнение заводского водохранилища (которое в до-паровую эпоху было сердцем и мускулами любого уральского завода), строительство жилья для рабочих и оборудование цехов. Одновременно шло строительство крепости вокруг завода: стычки с башкирами в этих местах были делом тогда обыденным. В дни трёхсотлетия города, пожалуй, имеет смысл эту первоначальную крепость даже и показать. (На фото - экспонаты екатеринбургского Музея архитектуры и промышленной техники Урала.) Так что у каждого уральского завода-города будет по нескольку дней рождения: день начала строительства плотины; день перекрытия реки; день пуска завода. Выбирай на вкус 🙂. И климатические аргументы в таком выборе конечно оказываются решающими. Нет, на плотине и зимой вполне людно (и ещё более утятно 🙂). Но летом, не спорю, поинтереснее. Приятно, что плотина - первая постройка Екатеринбурга - в отличие от крепости и большей части завода смогла вполне сохраниться и стать городским первопамятником. И даже - излюбленной горожанами релакс-зоной под ласковым прозвищем Плотинка. В нескольких уцелевших зданиях старого завода - теперь музеи. Неподалёку - памятники индустриализатору Урала Петру I и "отцам-основателям" города Татищеву с де Генниным (забавно, что на памятнике они стоят рядом, хотя в жизни друг друга, мягко говоря, не слишком любили). А один из рабочих прорезов-ковшей плотины, по которым три века назад текла вода, приводившая в движение ковавшие железо молоты, превратился со временем сперва в подземный переход, потом в "народную" арт-галерею по типу многочисленных на постсоветском пространстве "стен Виктора Цоя". Ну а перед юбилеем эта "арт-галерея" прошла полную реставрацию и обновление экспозиции. И получила название "Эта музыка будет вечной" 😉. Ну и какой же юбилей без салюта 😉. Взгляд обычный... И необычный: ускоренное видео салюта а-ля таймлапс с одного из екатеринбургских телеграм-каналов VID_20230820_075043_585.mp4 С юбилеем, столица Урала!

-

Новинка. Фирменный авторский тур "Сердце Урала + Западная Сибирь"

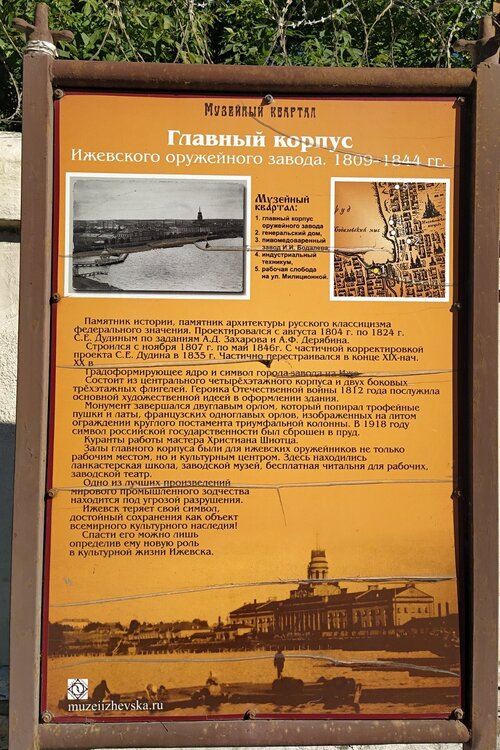

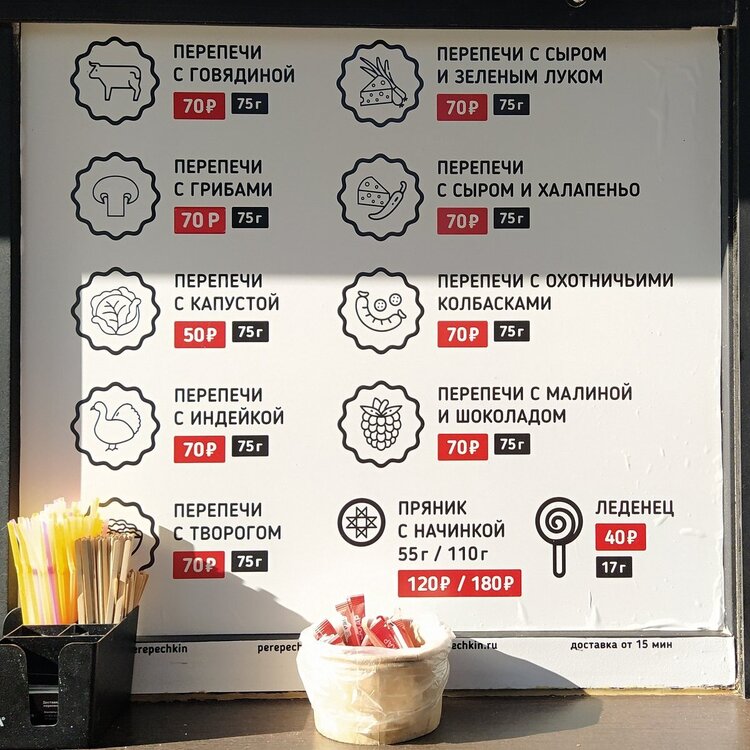

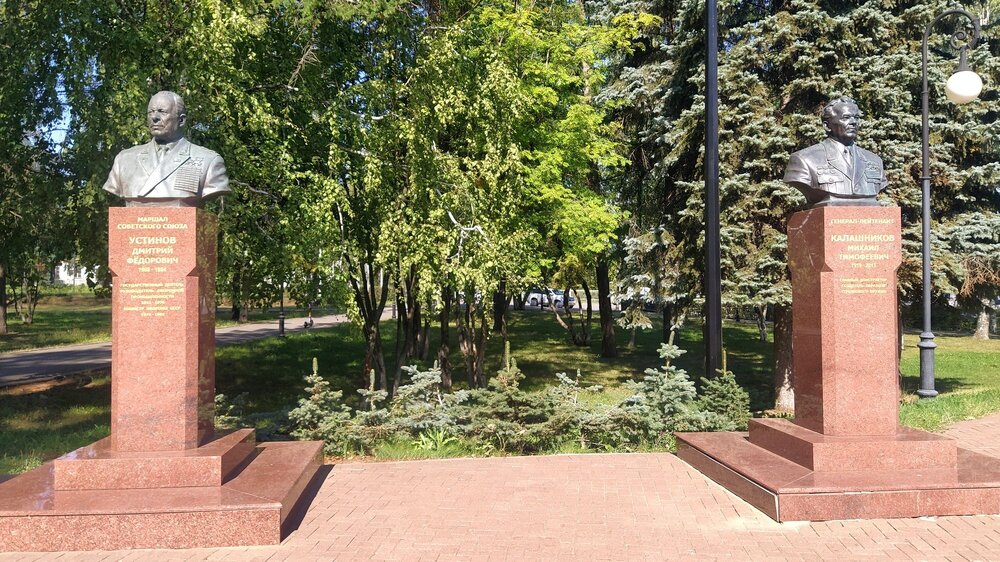

Быстро же летит время! И оглянуться не успели, а уже послезавтра Ижевск будет встречать вторую группу по этому туру. В которой, насколько мне известно, будет и немало форумчан 😉. Хочется надеяться, что все шероховатости первого выезда будут утрясены, все блины и табани будут не комом, а с припёком; во всех отелях найдётся нужное число нужных номеров; во всех едальнях на маршруте шеф-повара уже ждут группу ТТВ в позе "чего изволите". Ну а все дороги от Ижевска до Тобольска будут абсолютно проезжи для всех видов транспорта - благо погода уже третью неделю стоит абсолютно сухая и тёплая 😉. Ну а я как ижевчанин хотел бы "на дорожку" ещё раз немного презентовать свой город. Нет предела совершенству, и к каждой экскурсии (в том числе и той обзорной, которая будет проходить в Ижевске 17 августа) всегда можно что-то добавить. Чуть-чуть по-другому расставить акценты, что ли. Ведь мой город - это не только набор показанных на первой обзорке красивых зданий и арт-объектов (которые есть по большому счёту везде). Ижевск - это от рождения своего город-завод, один из немногих в российской империи "горных городов", подчинявшихся не губернаторам - а напрямую имперской столице. И именно этот статус в общем и даёт право причислять Ижевск к Уралу, несмотря на то, что до гор от нас, прямо скажем, ещё далеко... Итак, что можно посмотреть и сделать в Ижевске вдобавок к стандартной обзорке 😉. 1. Посмотреть, а лучше пройтись по плотине Ижевского пруда. Именно пруды уральских заводов всегда были их сердцем и мышцами, дававшими машинам жизнь 2. Увидеть исторический Главный корпус Ижевского оружейного завода - первое многоэтажное промышленное здание в России. И памятник основателю завода - Андрею Фёдоровичу Дерябину, без которого Ижевск после пугачёвского погрома вполне мог и захиреть. 3. Пройтись по главной набережной пруда - имени Зодчего Дудина, с которого и началось превращение заводского посёлка в город. Сейчас набережная - это обширная спорт- и арт-зона. 4. Прокатиться на кораблике по Ижевскому пруду (отправление в 15.00 и 18.00, билеты туда-сюда 360 р., детям скидки) Можно и на катамаране или лодке 😉 5. Подняться по чугунной Лестнице оружейников и обязательно загадать на ней желание. Сбудется железно, как штык! 🙂 6. Полюбоваться из ротонды видами на город и пруд 7. Заглянуть в ижевский Летний сад. Бывший Генеральский, ныне - имени Горького. И вкусить местных специалитетов 🙂 8. Увидеть Александро-Невский собор, один из красивейших и старейших храмов Ижевска, где молился сам Александр I и где погребена часть праха А.Ф. Дерябина. 9. Дойти по Центральной площади до Ижевского Арсенала - бывшего хранилища ижевского оружия, а ныне музейного комплекса. 10. Побывать в Сквере победы И увидеть стелу "Ижевск - город трудовой доблести" 11. Обязательно посетить музейно-выставочный комплекс М.Т. Калашникова На заднем плане - отель группы 😉. 12. Для тех, кого не заинтересует поездка в этнокомплекс "Лудорвай" - интересным вариантом может стать посещение Ижевского зоопарка. Слона и жирафа пока не держим, но с прочими зверями всё в порядке 😉. Как доехать - подскажет гид. 13. Относительно недалеко от зоопарка - наш Технический университет, где есть два непафосных и оттого сильных памятника: детям-рабочим войны и М.Т. Калашникову. 14. Ну а Лудорвай сейчас такой 😉 Из интересных активностей - можно покататься на ретро-паромчике. Совершенно бесплатно! Единственный минус - территория комплекса в основном открытая, тенистых мест мало. А погоду 17-18 августа обещают жестокую, +31 и выше. Ехать или остаться в Ижевске - решать туристам 😉.

-

2023 АЛТАЙ Тур RBA Avia "Знакомство с Алтаем" 3-11 июня 2023, гид Мария Калябина

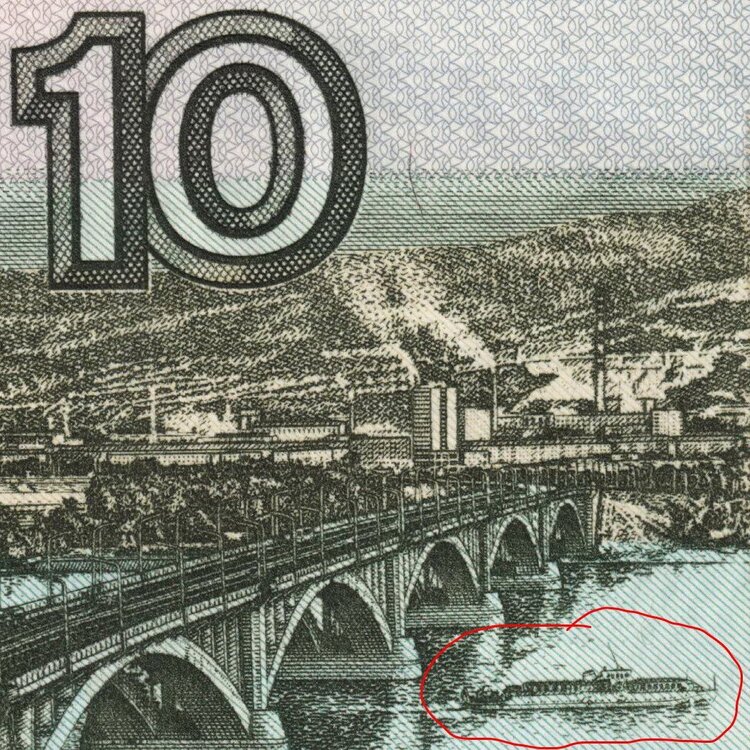

Заинтересовался этим эпизодом, полез в Интернет за подробностями... и восхищённо присвистнул. Это не просто молодцы. Это был целый подвиг. "Пионер" вначале вышел по Каналу имени Москвы, Волго-Балту и Беломорканалу в Белое море, а оттуда он впервые за 350 лет (!!!) прошёл историческим Мангазейским морским ходом (с небольшим отклонением в конце) - от Белого моря до устья Оби. Кстати, судя по всему, особых проблем ему при этом не угрожало: в начале XVII века этим путём спокойно ходили поморские кочи и карбасы (деревянные и максимум 11-12 метров длиной). "Пионер" всё же в четыре раза больше по длине, хоть и мелкосидящий (не больше 2 метров). Но и при этом, чтобы подняться по мелководным верховьям Бии с него пришлось снимать всё лишнее (дабы ещё уменьшить вес и осадку) и ждать паводка. Так удалось пройти ещё 200 километров от Бийска до села Турочак, ну а дальше теплоход в буквальном смысле потащили бечевой с берега - как те самые бурлаки на Волге (или в качестве более возвышенного примера - как казаки Ермака тащили вверх по рекам свои струги во время похода тоже в Сибирь). Правда, тащили "Пионера" уже не люди, а трактора и военные тягачи. И дотащили! Надеюсь, одним "спасибо" тут не обошлось. За такое впору награждать, как при Екатерине Великой, медалью с надписью "Дерзновению подобно". Нашёл в Интернете несколько фотографий, на которых видно, в каком состоянии "Пионер Алтая" находился изначально... Этому подвигу, считаю, надо ставить памятник при жизни. Хотя бы в виде маленького музея на самом корабле. И жаль, что не дождался южаковского подвига однотипный "Пионеру..." второй теплоход - "Яков Баляев", доставленный чуть позже на Телецкое озеро тем же геройским путём. Но в лихое безвременье порезанный эффективными оптимизаторами на металлолом 😞. К счастью, другие однотипные "Пионеру Алтая" и "Якову Баляеву" корабли до сих пор можно встретить на разных российских реках. Уж очень "плодовитым" оказался проект, по которому они строились - ОМ, "Озёрный Москвич". Один из таких "омиков" ходит по Каме в окрестностях Березников (Пермский край). VID_20230612_150116.mp4 Занятно, что ещё один аналогичный корабль, один из головных в серии - "Некрасов", изображён аж на российской бумажной десятирублёвке 😇. Ну а "Пионера Алтая", с учётом его героической истории, можно наверное поместить и на купюру покрупнее 😉.

-

"Казань - Иркутск 3530 км. Приключение по железной дороге. Прекрасная неделя на Байкале. Иркутск-Омск-Агрыз с 25.07 по 9.08."

Нет, ну если в данной теме непременно должны быть железнодорожные приключения, то у меня их есть, и не одно 🤣. Как раз со всем вышеперечисленным 🤣. Раз Ну паровоз.mp4 Два Бурнаши мост подожгли.mp4 Три А если чуть серьёзнее, то железнодорожное приключение у Валерия таки было совсем рядом. Правда, для этого надо было сделать остановку не в Омске, а в Екатеринбурге 😉. И обратить там внимание на новёхонькую туристическую платформу ЕкатеринбургЪ - I. Дело в том, что с неё сейчас регулярно (как минимум, по выходным) отправляются аж два ретропоезда на паровозной тяге. Один - "Уральский экспресс" до Верхней Пышмы, другой - "кольцевой" "Вечерний Екатеринбург". Оба делают длительную остановку на фото и экскурсию на ретровокзале Шувакиш. Билеты конечно дороже обычной электрички или "Ласточки", но впечатления того стоят. К сожалению, сам я пока ещё не проехался на екатеринбургских паровозах, поэтому проиллюстрирую последний тезис очень похожим "Рускеальским экспрессом" (снято на рубеже лета в Сортавала). Rusexpress.mp4 Сортавала.mp4 И хоть вагоны во всех этих поездах пока не "ретро", а современные - сама идея отличная, я считаю. Не случайно, наверное, число таких поездов постоянно растёт. К перечисленным выше уже сейчас можно добавить поезда Осташков-Бологое, Ярославль-Рыбинск, и конечно - Кругобайкальскую дорогу. Может и ещё кого забыл 🙂.

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

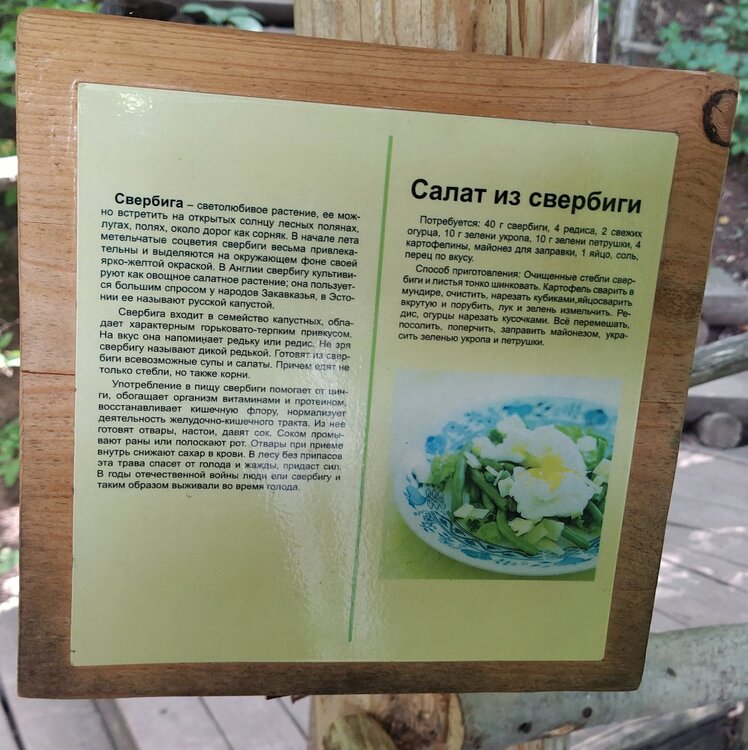

Тик-тока у меня нет (только обычный ток в проводах 😆), поэтому вот вам немудреный, но сытный удмуртский завтрак: Удмуртский традиционный блин-лепёшка табани с припёком (лук, яйцо), молочным соусом зырет и чай на травах. Заряд энергии для кота Бориса на всё утро 😉. П(р)одают такое в нашем этнокомплексе "Лудорвай", где в эти выходные отмечается праздник Медовый спас. Всё чин по чину: с ярмаркой мёда, песнями, танцами и даже настоящим батюшкой 🙂. Да и просто красиво тут у нас в это время... А если кто-то хочет ближе приобщиться к удмуртской кухне "по-быстрому", то вот 🙂. Рецепты висят прямо у родника с "живой водой" и значит, не навредят никому 😉. В общем, приезжайте в Удмуртию! У нас тут интересно, красиво и вкусно! И не верьте тем, кто будет говорить обратное! 😉

-

"Сердце Урала + Западная Сибирь" Тур RET с 19.07.2023 г. с Олегом Пирязевым

Что-то тут Олег напутал 🤔. Дорога до декораций (по крайней мере, если добираться до них через Новый город, а не через заброшенную Старую Губаху) - асфальт вполне приемлемого качества почти на всём протяжении. Лишь в одном месте, около старого моста через Косьву, есть 200-300 м без твёрдого покрытия - но и это приличная ровная гравийка, к воде абсолютно равнодушная. Два месяца назад, в июне, я спокойно проехал там на обычной легковушке сразу после шедшего всю ночь дождя. Сам берег Косьвы в месте установки декораций тоже довольно крепок, земля даже после долгого дождя водой не напитывается, спокойно держит и человека, и автомобиль. Так что вашей группе можно только посочувствовать. Попробую, если можно, возместить эту неудачу своими фото декораций вблизи. Вид на Косьву от декорации церкви. После прошедшего дождя тайга испаряет влагу, превращаясь в своеобразную "долину гейзеров". Так что после дождя виды даже ещё интереснее 😉. Хотя и с висячего моста виды у вас получились прекрасные. Вывод для меня напрашивается простой: туристов стоит везти и к декорациям, и на мост. Думаю, это вполне выполнимо - особенно учитывая не особо напряжный график пятого дня тура, с зачем-то очень ранним возвращением в отель - и это в городе, где в свободное время особо и заняться нечем. То есть в Чердыни на всё про всё, включая экскурсию, туалеты и свободное время - один час двадцать минут? Я в лёгком шоке, если честно, ведь только дорога туда в один конец занимает сотню километров и до двух часов по времени. Хотя даже если бы у гида был волшебный телепорт, неполные полтора часа - это очень, очень мало. За это время не понять, почему город Чердынь для Урала - это примерно то же, что Великий Новгород для Древней Руси, то же, что Владимир и Суздаль - для Руси Московской. Почему именно Чердыни принадлежит эпитет "Сердце Пармы". Чтобы хоть как-то прочувствовать душу этого города - надо часа три-четыре. В Чердыни надо как минимум увидеть всё вот это: А в идеале - посетить и Чердынский краеведческий музей с его уникальной коллекцией предметов Пермского звериного стиля. Или не менее уникальный Музей истории православной веры в здании бывшей Успенской церкви. К Олегу тут особых претензий конечно нет. Очевидно, что когда в программу дня включены сразу три города - то день неизбежно превращается в галоп. Как говорится, "больших семь шапок из овцы - не выкроить никак". Но столь же очевидно (для меня), что у программы тура есть ресурсы для оптимизации улучшения. Один из трёх городов (скорее всего Усолье) вполне можно перенести с перегруженного четвёртого дня на недогруженный (как выяснилось) пятый, на утро. Это решило бы большинство проблем. А если к "скучноватому" для некоторых туристов Усолью добавить "для интересности" расположенный рядом и исторически связанный с ним Орёл-городок, своеобразный "исторический мост" между вынесенными в название тура Уралом и Западной Сибирью - было бы и вовсе отлично (и не затратно по времени). Я так и сделал 🤣. И не знаю как насчёт прочих сил, но здоровья, тьфу-тьфу, с тех пор прибавилось 🤣.

-

Соль Земли, или к вопросу о счастье. Длинные выходные в Пермском крае

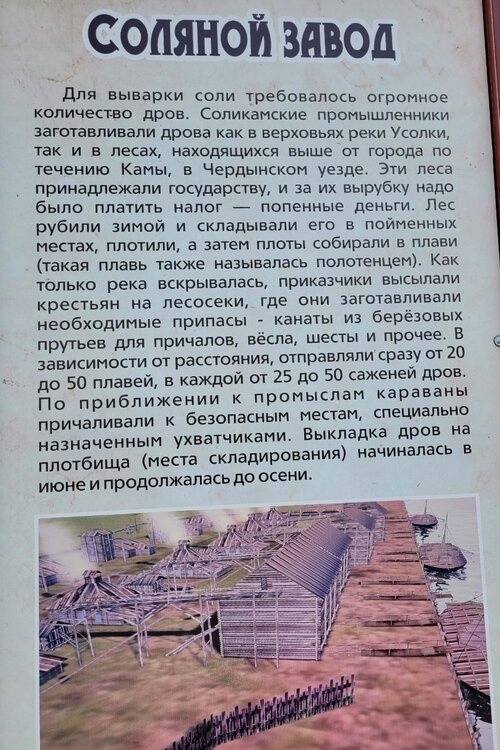

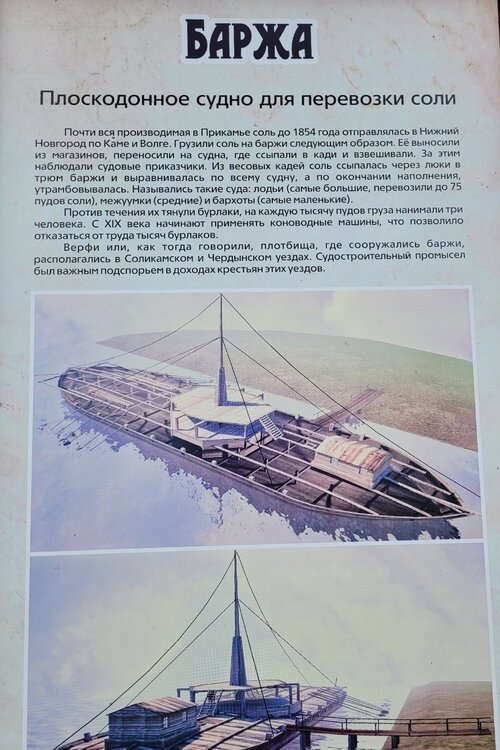

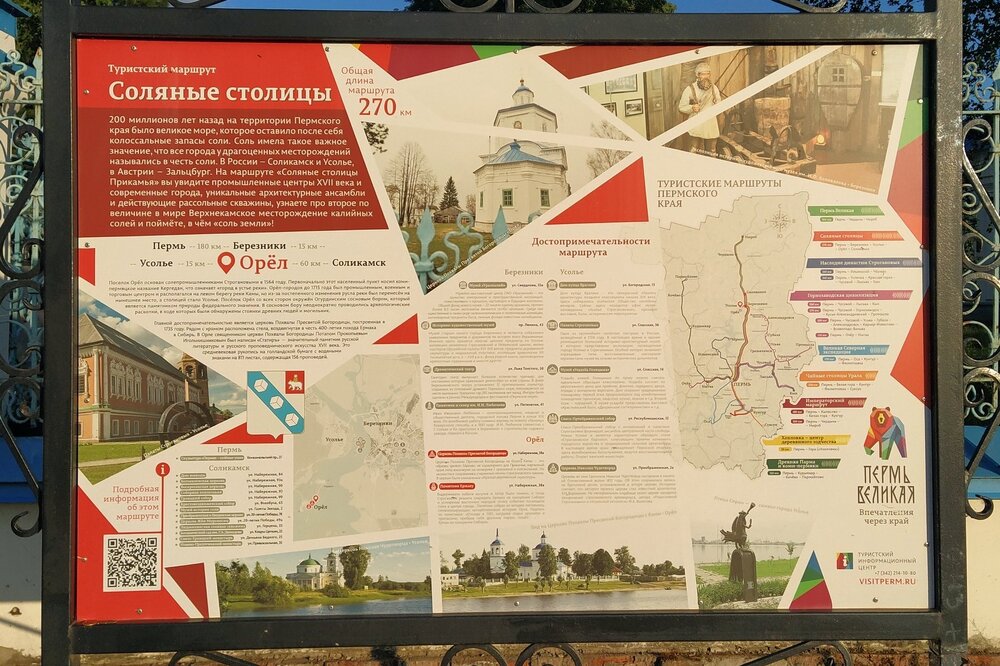

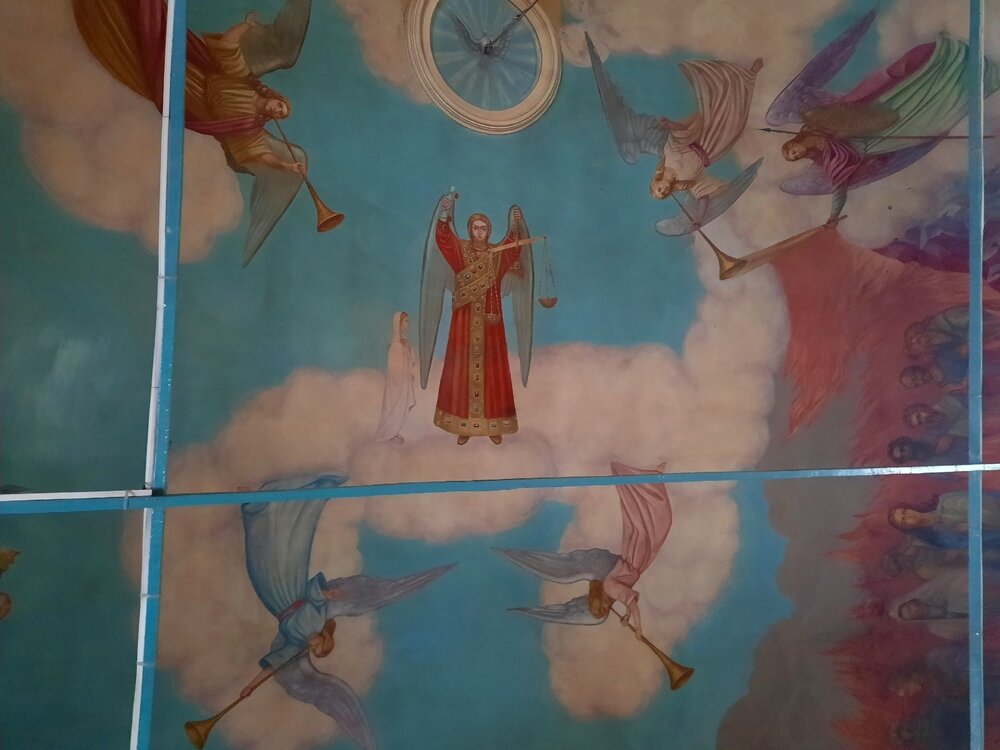

Эпизод 7-й. Орёл-городок. Ермаков Байконур Первые соляные варницы на Каме появились ещё в середине XV века. Но реалии Средневековья повсюду были таковы, что надёжное экономическое освоение территории всегда требовало подкрепления военным присутствием. Чердынь же - первый значительный русский город Прикамья - была слишком далеко (сто вёрст по тем временам не шутка), чтобы надёжно защищать главный строгановский бизнес. И вот в 1564 году у впадения в Каму уже упомянутой реки Яйвы появился ещё один город, по замыслу Строгановых - стольный, с крепостью, посадом и даже с пушечной мануфактурой. Некоторое время он так и назывался - Кергедан (по-пермянски и мансийски: Город у устья), но вскорости сменил имя на русское Орёл. Название получилось не слишком уральским (у нас и по сей день города чаще именуют по рекам) и, возможно, намекало на характерную клювообразную форму "стрелки" Камы и Яйвы, на которой первоначально была выстроена крепость. Как бы то ни было, уже менее чем через 20 лет прикамскому Орлу было суждено стать тем самым местом, откуда Ермак Тимофеевич со товарищи отправились в свой легендарный сибирский поход. У матушки Истории - или, если угодно, Всевышнего - порой бывает весьма своеобразное чувство юмора... И, вообще говоря, этого самого исторического похода могло и вовсе не быть - причём за полной ненадобностью. Ведь после того, как Иван Грозный друг за другом взял Казань, Астрахань и товарища Шпака, многие другие осколки некогда великой Золотой орды сами попросились под русское покровительство. Полагая формальную вассальную зависимость от "неверного" московского царя меньшим злом, чем свержение с ханского трона пришедшими из Средней Азии сторонниками радикального ислама - со всеми вытекающими последствиями. Среди таких осколков оказалось и Сибирское ханство, чей хан Едигер счёл, что вассальная клятва плюс совершенно необременительный для столь огромной территории ясак (налог) царю в тысячу собольих шкурок в год (плюс ещё сто лично московскому сборщику, куда ж без этого) - это весьма скромная цена за защиту от тогдашних "ваххабитов". Ушлые Строгановы со временем выпросили у царя, вслед за жалованной грамотой на прикамские земли, аналогичную и на западносибирские - и даже основали за Уралом городок-факторию. Казалось, ещё немного - и Сибирь достанется Москве так же мирно и бескровно, как земли удмуртов, марийцев или чувашей. Ситуация резко поменялась за год до основания Орла, когда Едигер был внезапно свергнут и убит бухарцем Кучумом - который воспользовался тем, что войска едигеровского сюзерена, Ивана Грозного, были плотно заняты в злосчастной Ливонской войне. Некоторое время Кучум со всей восточной хитростью пытался изображать перед Грозным верного вассала и даже платил ясак. Но после погрома и сожжения Москвы в 1571 году крымским ханом Девлет-Гиреем (тем самым, которого Иван Васильевич Бунша велел выбить с Изюмского шляха😁) осмелел, решил воспользоваться ослаблением сюзерена и как следует "пощипать" владения Строгановых. Которым в обороне приходилось рассчитывать практически лишь на собственные ресурсы - ни одного лишнего царского стрельца отправить с западных рубежей страны на восточные в условиях продолжавшейся войны не было возможности. Выход довольно-таки современно и злободневно нашёлся в использовании альтернативной вооруженной силы - ЧВК вольных казаков с Волги и Дона. Которые служили царю лишь во время войны, при перемириях же (одно из которых весьма кстати тогда случилось) были сами себе хозяевами. Одну из таких казачьих ватаг и возглавлял Ермак... Прибыв летом 1582 года к Строгановым и отбив первое нападение сибирцев на Чусовские городки, он обнаружил, что Кучум весьма авантюристично отправил на Каму почти всю свою армию во главе с сыном Алеем, оставив собственную столицу Кашлык (Искер) практически беззащитной. С дерзостью, которая составила бы честь и полководцам нашего времени, Ермак сполна воспользовался этим обстоятельством. Дав сибирцам увязнуть в осаде хорошо укреплённой Чердыни, он предпринял молниеносный ответный рейд. Бросок Ермака на Сибирь был резок и быстр - как взлёт космической ракеты. Ни о каких упоминаемых до сих пор в книгах и статьях зимовках на реке Тагиле или, паче того, многолетнем и кровавом походе к берегам Иртыша речи не шло. (Все эти "подробности" были полностью придуманы летописцами позже, хоть и доныне принимаются иногда за чистую монету). Лишь быстрота давала Ермаку надежду на успех против сильнейшего противника. Снарядившись с помощью Строгановых в Орле, поднявшись по Чусовой и Серебряной, перетащив струги волоком через Уральский хребет в районе современных Кедровки и Кушвы, казаки "оседлали" реки по ту сторону Урала: Баранчу, Тагил, Туру, Тобол, и уже к концу октября разбили Кучума в знаменитой, увековеченной на картине Сурикова, битве. И, несмотря на гибель Ермака тремя годами спустя, победа эта стала решающей. Ни о каком вассальном Москве Сибирском ханстве речи больше не шло: в 1586 году была основана Тюмень, ещё через год - Тобольск. Москва и русские пришли в Сибирь навсегда. А Орлу-городку было суждено остаться в истории "стартовой площадкой" для её покорения. Этаким "космодромом", откуда Ермак взлетел к высотам своей славы - как много лет спустя Леонов и Беляев взлетели с Байконура... Потом история пошутила ещё раз, связав начало и конец Ермакова маршрута - Орёл и Искер - некоей общностью судьбы. Искер был практически смыт водой Иртыша, и ему унаследовал Тобольск - примерно в полутора десятках вёрст от кучумовой столицы. А первоначальный Орёл-городок был так же атакован возжелавшей сменить русло буйной Камой - и Строгановым пришлось перенести свою столицу в Усолье, тоже верстах в пятнадцати вверх по реке. К счастью, совсем строгановский Орёл не погиб - просто "переехал" на другой берег Камы, где стоит и по сей день. И разумеется, не приехать сюда мы не могли 😇. Когда-то "новый" Орёл был выстроен на высоком правом берегу Камы - это его и спасло при строительстве Камской ГЭС, в отличие от некоторых других здешних городов. Правда, после наполнения Камского водохранилища Орёл-городок оказался на своеобразном острове, отделённом от "материка" неширокой протокой с единственным мостом. Преодолев его, машина въезжает в первую орлинскую (да-да, здесь говорят именно так, чтобы не путать с "чернозёмным" Орлом) достопримечательность - Огурдинский бор, внутри которого, как в зелёном ароматном футляре, расположился сам городок. Многим здешним соснам по 100-150 лет! Сам Орёл-городок сегодня - довольно обширное село (вот такой оксюморон, да), несмотря на население в полторы тысячи человек. Казалось бы, всё его можно с относительным комфортом разместить в несколько типовых многоэтажек. Но у пресловутой одноэтажности - что в Америке, что в России - как ни крути, есть свой особый шарм. Собственно историческое ядро Орла-городка невелико: практически одна площадь. Белокаменная двухэтажка объединяет в себе почти все местные присутственные места, включая библиотеку и Дом культуры. На другой стороне площади - памятный знак Ермаку Тимофеевичу (и заодно отмечавшемуся недавно 450-летию городка). Связка из длинных заострённых брёвен - очевидная дань уважения старому острогу... (Дата начала Ермакова похода указывается 1581 годом по традиции, ныне практически доказано, что в реальности отправился Ермак из Орла в Сибирь летом 1582 года.) Неподалёку - информационные стенды, вводящие путника в разные тонкости солеварного дела. Ведь мы же, не забываем, в первой столице соляной империи Строгановых! Добрались наконец, можно сказать, до Соли Земли! 😉 Оказывается, маршрут, по которому мы движемся - практически в точности присутствует в туристическом каталоге Пермского края, и называется - Соляные столицы. Я не нарочно, чесслово. Просто совпало 🤣. Но главная жемчужина нынешнего Орла-городка - безусловно, его храм. Церковь Похвалы Пресвятой Богородицы на нынешнем месте была возведена аж в 1735 году, в правление Анны Иоанновны. (И таким образом, является ровесницей старейших каменных храмов самого Петербурга!) В нечастом, особенно в наших краях, барочном стиле. Колокольня чуть "помоложе" - всего-то конца XVIII века. Рядом, в ограде церкви - любопытный памятный знак. Памятник Человеку и его Книге. Здесь, в Орле-городке, сто лет спустя после похода Ермака, местный священник, протопоп Потап (в миру Потап Прокопьевич Игольнишников) создал удивительный шедевр словесности - рукописный свод своих проповедей (числом 156) под названием "Статир". Так в Древней Греции звалась золотая монета. И называя так свой труд, автор, возможно, намекал, что золотом бывает не только молчание, но и к месту сказанное слово. Рукопись эта к счастью цела, можно найти её в столичной "Ленинке". И самолично решить - так ли это. Но главная красота церкви - всё же внутри. К счастью, храм в отличие от соседних усольских избежал разгрома в советское время и сохранил свой удивительный иконостас, доставшийся ещё от старой, деревянной церкви ещё первого, старого Орла-городка с другого берега Камы... Вернее - два иконостаса: храм сей - двустолпный, что встречается очень нечасто... Некоторым иконам, судя по черноте ликов - за триста лет. И совершенно точно принадлежат они к здешней, строгановской школе иконописи. Да-да, в строгановской империи почти всё было своё. Даже это. Не зря и вошли в историю Строгановы не только как эффективные менеджеры - но и как покровители искусств и меценаты (про знаменитую Строгановку наверняка наслышаны многие). Говорят, и записаны первые Строгановы в поминальном синодике орлинской церкви через запятую со своими крепостными, без разбора чинов и званий: перед Богом все едины... Ну а дальше, за церковью - красавица Кама... Место для селфи 🙂 Вдали виден низкий остров - именно там стоял первоначальный Орёл. Именно оттуда начался путь Ермака в Сибирь и в историю... Если угадать со временем - можно застать у орлинского берега маленький, но бодрый кораблик "Карат", который и по сей день развозит людей от Березников по камским сёлам. Особенность его такова - что ему не нужен причал. Он способен практически уткнуться в берег и бросить сходни - совсем как когда-то втыкались носами в камские, чусовские, иртышские берега ермаковы струги... И когда он отходит, разворачиваясь носом вниз по Каме, хочется представить, что это снова отважный атаман со своими казаками отправляется в свой исторический поход. VID_20230612_150235.mp4 Ведь не забудем: именно здесь, в Орле волею судьбы были соединены для России два её региона - Урал, его сердцевина и соль, и Западная Сибирь. И именно поэтому, мне кажется, этот посёлок вполне заслужил быть добавленным в программу тура RET "Сердце Урала + Западная Сибирь". Потому что он, Орёл, и есть тот самый плюс 😉. Продолжение следует.

-

"Сердце Урала + Западная Сибирь" Тур RET с 19.07.2023 г. с Олегом Пирязевым

Был там два месяца назад, и считаю, что всё-таки есть. Основные моменты Светлана уже указала. Во-первых, это Никольский храм за авторством Андрея Воронихина. А это, на минуточку, тот самый архитектор, который строил в Петербурге знаменитый Казанский собор и здание Горного института. Спрашивается, что он тогда забыл в такой глуши? Да так, "по мелочи". Родился он тут, в Усолье. И до 27 лет был крепостным господ Строгановых... Сейчас храм принадлежит Спасо-Преображенскому женскому монастырю, попасть внутрь можно во время богослужений (обычно с утра). Добраться до храма действительно несложно 😉. При желании можно зайти и в Спасо-Преображенский собор. Он интересен ещё и тем, что богослужения в нём проводятся на "втором этаже", наподобие петербургской Спасо-Конюшенной церкви. Но надо отдавать себе отчёт, что после разорения советских лет интерьеры храма пока небогаты. Около дома Брагина также есть релакс-зона Ну и конечно не стоит забывать имидж Усолья как "уральской/прикамской Венеции". В ходе прогулки вокруг палат и до Никольского храма (см. схему выше) это можно ощутить в полной мере. Да, эта мастерская - отдельный бесплатный музей. На стенах огромное число глазурной керамики в классическом "изразцовом" стиле. Вот, например, основатель рода уральских Строгановых Аника: А вот тут видны фрагменты тех самых печных изразцов. Ну и рыбов показывают 🤣. Красивое! 🤣😍

-

"Сердце Урала + Западная Сибирь" Тур RET с 19.07.2023 г. с Олегом Пирязевым

В принципе, там можно интересно провести время даже недалеко от самой пещеры. Во-первых, забраться на Ледяную гору (тропа есть недалеко от въезда на парковку). Там - циклопического вида "ямки", следы карстовых явлений, которые когда-то и сотворили Кунгурскую пещеру. И хорошие виды на реку Сылву. Недалеко от входа в пещеру есть также небольшой, но небезынтересный Музей карста и спелеологии: Также имеется релакс-зона с сувенирами и "избой Ермака" и неплохая (по отзывам) кафешка "У Тимофеича" (естественно, в честь Ермака же). При желании можно податься и немного дальше, к скале Камень Ермак. На неё снизу ведёт недлинная лёгкая тропа, а виды со скалы на Сылву лично мне очень напомнили аналогичные виды на Эльбу с Бастайских скал в Саксонской Швейцарии. По пути встретится и своя "Марсо-Луна" 😉. Единственный и главный минус - к скале придётся добираться на такси (ну или попробовать уговорить водителя автобуса 😉). В таком варианте, мне кажется, "кораблик" себя категорически изжил. Лучше уж предложить туристам экскурсию, например, в Мотовилиху - исторический район Перми, который ещё меньше ста лет назад был отдельным городом. Со своим обликом и "характером". Прошу прощения у уважаемой Светланы за вторжение в её рассказ. И очень благодарю за отчёт: чертовски интересно ещё раз взглянуть на родные края глазами туриста. Светлана, обязательно пишите ещё!

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

Примкну и я пожалуй к флэшмобу - обнаружил вчера оные около одного частного дома. В центре города их не встретить: в озеленении (что муниципальном, что частном) они почему-то не используются. В отличие, к примеру, от тех же мальв. Ну и для разнообразия разбавлю золотые шары зелёными 🙂. Такие они растут в теплице у моей самы. Интересно, что до выхода на пенсию она не особо увлекалась всем этим садомазохизмомводством, а потом - как подменили. Не оторвать стало. Возможно, дело в том, что потом эти зелёные шары становятся красными, и по 500-600 граммов весом? Ощутимость и весомость (в прямом смысле) результатов своего труда - это обычно хороший стимул для стараний. Правда, на меня и сельхозработы это пока всё равно не распространяется: не люблю с детства 😉. Так как раз всё дело в том, что скоро Новый год. А в новый год, как известно, есть традиция - ходить с друзьями в баню. Для которой +64 - это я бы даже сказал прохладно 🙂. Баня.mp4 А если серьёзно, с учётом климатических тенденций регулярные туры на прохладные моря (Балтийское, Белое, Баренцево) с целью отдыха от жары - это уже не совсем шутка или прихоть, а насущная необходимость. ТТВ, ау! 😉 Люда, будем считать, что предыдущий видеоролик посвящается и этому залу 😉. И может быть, всё-таки попросить модераторов выделить твой рассказ в отдельную тему? А то мне неловко даже разбивать твоё цельное и складное повествование своими шутками-прибаутками. Это противоречит всем моим понятиям о сетевой этике 🤔. А её я начал постигать ещё при динозаврах Windows 3.1 и Netscape Navigator 🤪

.thumb.jpg.49a7c7242e552d6940bce48c6b47a69f.jpg)