Вдали я видел сквозь туман,

В снегах, горящих, как алмаз,

Седой незыблемый Кавказ...

(М.Ю.Лермонтов, «Мцыри»)

При знакомстве с золотыми песками Сары-Кума я ощущал себя, как в сказке, теряя чувство времени и погружаясь в зыбкую атмосферу нереальности происходящего. Думаю, что этим впечатлением когда-то воспользовались кинематографисты, снимая туркестанскую пустыню в «Белом солнце пустыни» на бархане близ Махачкалы. Сары-Кум - чудо света, красоту которого восхвалял в XIX веке Дюма-отец, побывавший в горах Кавказа. Свои знаменитые строки М.Ю.Лермонтов написал под впечатлением от бархана Сары-Кум, будучи в Дагестане; не удивительно, что он так вдохновил великого поэта:

В полдневный жар в долине Дагестана

С свинцом в груди лежал недвижим я,

Глубокая еще дымилась рана,

По капле кровь точилася моя.

Лежал один я на песке долины,

Уступы скал теснилися кругом,

И солнце жгло их желтые вершин

И жгло меня - но спал я мертвым сном.

И снился мне сияющий огнями

Вечерний пир в родимой стороне,

Меж юных жен, увенчанных цветами

Шел разговор веселый обо мне.

Но в разговор веселый не ступая,

Сидела там задумчиво одна,

И в грустный сон душа ее младая

Бог знает чем была погружена;

И снилась ей долина Дагестана;

Знакомый труп лежал в долине той,

В его груди, дымясь, чернела рана,

И кровь лилась хладеющей струей.

Это удивительное место, образованное природой задолго до появления столицы Дагестана, находится в 18-ти километрах от Махачкалы. Сары-Кум расположен у самых ворот горного Дагестана в долине реки у основания предгорного хребта Нарат-Тюбе. Высота его впечатляет - до 252 метров, в длину - протянулся на три километра, а площадь - более 600 гектар; у бархана сразу четыре вершины, постоянно меняющиеся по форме под влиянием ветра. Обычные барханы движутся под действием ветров, а Сары-Кум неподвижен. Благодаря сильным ветрам перемещаются лишь гигантские дюны с одного места на другое; ветры постоянно меняют только его облик (очертания бархана), вызывая у местных жителей мнение, что он передвигается (конечно, это не так). Он живёт собственной жизнью, его климат отличается от всех окрестностей; здесь, разрезая его надвое, протекает река Шура-Озень, вырывающаяся из предгорий Капчугайского ущелья. Это один из самых высоких изолированных песчаных массивов в Евразии и уступает лишь «Большому Эргу» из Сахары.

Множество тайн связано с этим местом - Сары-Кум хранит тайны тысячелетий; до сих пор он остается малоизученным и загадочным природным объектом. Ученые не могут понять, как и откуда здесь появилась частица настоящей пустыни Средней Азии с характерным климатом, флорой и фауной; что он забыл в краю горных хребтов и как долго существует столь удивительный песчаный остров. Возможно, ему сотни тысяч лет; выдвигаются гипотезы о мощнейшем урагане или циклоне, что пески принесли сюда воды моря, или появился он в результате извержения древних вулканов.

О происхождении бархана ходит бездна слухов, печальных преданий и красивых легенд. По одной из них, бархан некогда насыпал безнадежно влюбленный юноша, всю жизнь носивший песок с Каспийского моря. По другой, решивший немного отдохнуть от долгого путешествия великан, присел на гору и вытряхнул из своих башмаков горы золотого песка. Другое сказание повествует об измене любимой жены в гареме хану, которую пришлось убить и здесь похоронить. Еще - юноша, выстроив эту высокую песчаную гору, смог увидеть свою возлюбленную, к которой не мог приблизиться по велению её отца. Это лишь четыре легенды о бархане Сары-Кум, а сколько их еще..? Человеческая фантазия, питаемая явлениями, которым люди не могут найти объяснение, неисчерпаема.

Издавна эта возвышенность (местные народы назвали ее Сары-Кум, что в переводе с кумыкского означает «желтые пески») приковывала внимание путешественников и ученых. Приехав на южную границу прикаспийских равнин (у основания предгорий Кавказа) посмотреть на чудо природы, я попал в иной мир, увидев весьма необычную картину - одиноко возвышающуюся песчаную гору. Создалось впечатление, что переместился в настоящую бескрайнюю пустыню; скорпион, ползающий у ноги, дополнил мои впечатления. Жалел лишь об одном, что дюны - создания ветров, не позволяли ничего видеть подальше: ни моря, ни гор, находящихся совсем рядом. Во мне оживали сказания, но я не мог оценить незабываемый вид на реку и горы, на Каспийское море, мерцающее хрусталем, и живописное ущелье, на ближайшие, покрытые велюром разных оттенков зеленого, окрестности. Тем не менее, фантастическую красоту песчаных дюн забыть невозможно, проживи хоть тысячу жизней, даже если бы хотел…

Покинув группу, я пошел бродить туда, куда вел взор. Посещение бархана вызывало у меня огромный интерес; хотя он не такой уж большой, но место безумно желанное. Отсутствие большого количества людей, тишина, теплый песок, на который приятно было ступать и, конечно, потрясающие фотки оставили первоклассный воспоминания. Рекомендую всем посетить это место, но не в составе экскурсии, чтобы насладиться безмолвием и одиночеством. Смотрел, как ветер со стороны моря разгонял облака, а степная пустельга дожидалась подходящего порыва. Приехал к бархану я во второй половине дня, когда эти мелкие птахи обожают воздушные игры (Сары-Кум славится ветреной погодой), а вот хищники покрупнее, степные орлы и белоголовые сипы, поднявшись повыше, собирались куда-то улетать. Пески Сары-Кума нагрелись от солнца и восходящие потоки теплого воздуха помогали птицам набрать высоту без затраты энергии (над Сары-Кумом постоянно кружили дагестанские хищники).

Смотрел и видел до самого горизонта тянувшиеся океаны песка; пустынные склоны бархана казались безжизненными, но присмотревшись я увидел, что он покрыт множеством следов. Как рассказал гид, животный и растительный мир Сары-Кума разнообразен и богат, его ландшафты населены сотнями(!) видов животных, многие из которых занесены в Красную книгу, а также редкими исчезающими растениями. В его жёлтых песках растёт больше трёхсот видов растений, живёт около двухсот видов птиц, тридцати - млекопитающих, двадцати - пресмыкающихся и несколько видов земноводных. Бархан населяют змеи, ящерицы, тарантулы и скорпионы, тушканчики и другие обитатели пустынь.

Этот песчаный клочок пустыни каким-то чудом является местом гнездования и миграции редких птиц, тридцать из которых занесены в Красную книгу. Здесь живут различные ящерицы, пауки, тушканчики. Бархан богат насекомыми, а ушастая круглоголовка является главной знаменитостью Сары-Кума. Ночью они прячутся в норках, а когда песок нагревается, то ящерки выходят на поверхность и не отходят далеко от своих убежищ. По песчаным волнам скользит редкая опасная змея гюрза и встречается желтопузик (опыт пребывания в Средней Азии мне подсказывает, что его часто путают с гюрзой, так как по раскраске они чем-то схожи, но желтопузик безобиден и не является змеей - это лишь безногая ящерица; внешне желтопузик отличается от гюрзы глянцевой чешуей и боковыми бороздками в передней части тела). Я спросил, часто ли приходится встречаться с этой змеей, на что он сказал, что очень редко, всего раза 3-4 за десятки лет; некоторым туристом посчастливилось увидеть ее, но таких совсем единицы. Противоядия в наличии у них нет, поэтому укус гюрзы может стать смертельным; таких случаев не было, только одну туристку змея пыталась укусить в подошву обуви, но здоровью женщины это не угрожало. Ночью жизнь не прекращается, на охоту выходят ежи, эти маленькие ненасытные хищники.

Сары-Кум является самой жаркой точкой в Дагестане: средняя температура от мая до сентября составляет свыше 20-ти градусов по Цельсию; температурный максимум был зафиксирован у подножия бархана и составил 45 градусов, а температура поверхности самого бархана превышала 60 градусов. Температура в течение 5 месяцев превышает окружающую среду на 20 градусов.

Сары-Кум остается уголком поистине девственной природы. Я смог в полной мере ощутить всю мощь природных процессов, почувствовать бьющую тысячи лет уникальную неповторимую жизнь единственной песчаной пустыни России. За свою уникальность Сары-Кум, расположенный среди высоких гор и бескрайних степей, признан уникальным памятником природы. Бархан и прилегающие к нему равнины находятся под охраной государства, стали частью природного национального заповедника «Дагестан» и строго охраняется.

Возвращаясь к автобусу, встретил несколько экскурсий на бархан, некоторые заезжали, как и мы, на обратном пути с Сулакского каньона, другие прибыли на маршрутках с Северной автостанции Махачкалы (ехали они за 150 рублей с человека), но от трассы им пришлось идти 4-е километра (такси прямо до бархана стоит в районе 450 рублей). Этой дорогой мы возвращались в Махачкалу; была она немного пыльной, но красивой; встречались огромные стада овец, коров, козочек и большие поля арбузов, дынь. По пути пили квас - он был реально вкусный, не такой, как продают в Махачкале; встретил змею, но, как оказалось, не опасную.

Теперь немного расскажу о прогулке по Махачкале. У многих моих коллег ассоциации при упоминании республики Дагестан были связаны со словами «терроризм», «мусульмане», «овчина». После поездки их ассоциативный ряд сменился на «горы», «красота», «самобытность», но «овца» осталась, ведь более вкусного шашлыка из баранины они нигде не ели. Их задачей было максимум всего насмотреться, надышаться горным воздухом, ощутить всепрогревающее тепло песков единственного в европейской части бархана, погулять по ущельям и, конечно, пообъедаться шашлыком из свежайшей баранины. Путешествие оказываются очень увлекательными; все программы выполнены; находясь вроде бы в России, мы испытали совсем другие ощущения.

Наконец-таки, решили подробнее ознакомиться с Махачкалой - городом вполне приятным, где много новых домов, повсюду идет строительство, что не создавало для нас никаких помех. Как обычно, группу я вскоре потерял, и, в основном, бродил по городу один. Прогулялся по городской набережной, где местные жители купаться не советовали, осмотрел множество мечетей; в целом осмотр города длился до конца дня. По пути видел много кафе и ресторанов с огромным отличием от кафе в европейской части России - полное отсутствие любого алкоголя; не было возможности выпить бокал вина или кружку пива. Алкоголь в магазинах можно было купить, но только в специализированных, их выбор крайне мал и цены высокие. Так, бутылка пива «Балтика» стоила порядка 120-ти рублей (может быть поэтому Дагестан - одна из самых трезвых республик России), зато чай во всех кафе и ресторанах безумно вкусный, потому, что воду кипятили в самоварах.

Цены в Махачкале примерно такие же, как и в остальных городах России. Проезд на маршрутке составлял 23-и рубля, а средняя цена такси по городу - 120-ть рублей. Цены на фрукты и овощи, что удивительно, совсем не отличаются от европейских районов страны, только арбузы стоили дешевле, всего по 7-мь рублей за килограмм, огурцы - 50-ят рублей, помидоры - 100 рублей, персики и нектарины - 100 рублей. На каждом шагу продавалась шаверма, ее цена за средний размер составляла 130-ть рублей, за целую курицу на углях просили 390 рублей.

Современный город, столица солнечного и радушного Дагестана, отсчитывает свою историю с 1857 года. Тогда на стратегически выгодном участке взгорья Анджи-Арка была заложена крепость Петровск, позволяющая контролировать караванный путь на Дербент, существовавший с древних времен. После того, как на берегу Каспийского моря появилась удобная рукотворная гавань, значение города возросло. Он превратился в крупный логистический узел, связанный с Баку (по морю) и Владикавказом. Нефтяной бум начала XX века дал толчок развитию промышленности. Полис развивался, его население росло. Сегодня Махачкала - один из крупнейших культурных, научных, торговых центров Северного Кавказа. В 2011 году она вошла в тройку наиболее благоустроенных городов России по версии Росстроя.

Прошелся Ленинским районом, который считается одним из наиболее благоустроенных районов Махачкалы. Видел много гостиниц, супермаркетов, тенистый парк с аттракционами. Понравился вид самого крупного в Махачкале озера Ак-Гёль, которое образовалось в результате намывания песчаной косы, отделившую его от берега Каспия. Походил рядом расположенным одноименным парком, где активно велись ремонтные работы (в скором времени он станет любимым местом отдыха горожан, гостей города). В парке Ак-Гёль увидел интересную местную достопримечательность - памятник русской учительнице (10-метровая бронзовая скульптура женщины с книгой и глобусом возвышалась над озером и доброй частью города). Появление памятника вполне объяснимо, так как вплоть до начала XX века многонациональные народы Дагестана не могли общаться между собой - аварцы не понимали даргинцев, а табасаранцы - кумыков и лезгинов. Каждый аул жил обособленно от других, что мешало развитию и процветанию. Несмотря на то, что каждый народ в республике говорит между собой на родном языке, общим для всех считается русский. Зачастую местные говорили с сильнейшим акцентом, но это не мешало мне понимать их. Под памятником увидел музей истории города, потом парк плавно перетек в сквер аттракционов «Дракон», где наблюдал столпотворение местной ребятни.

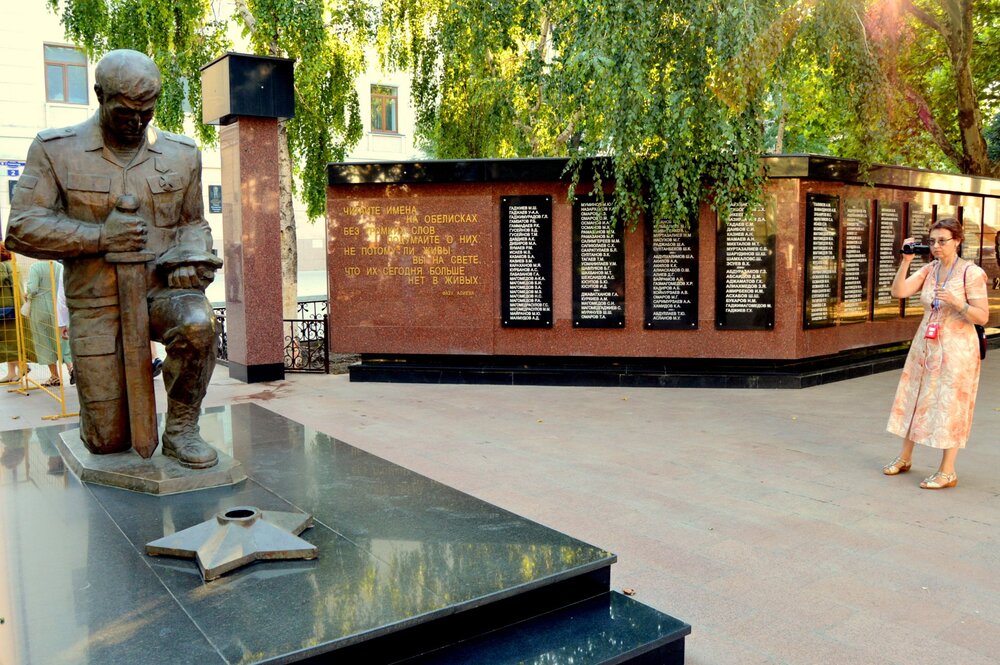

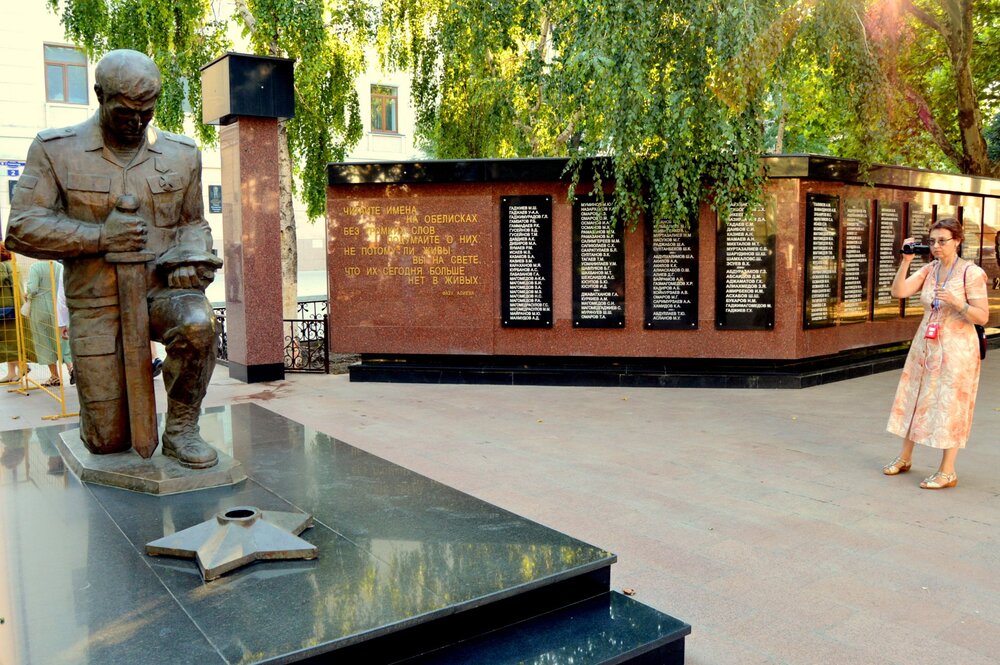

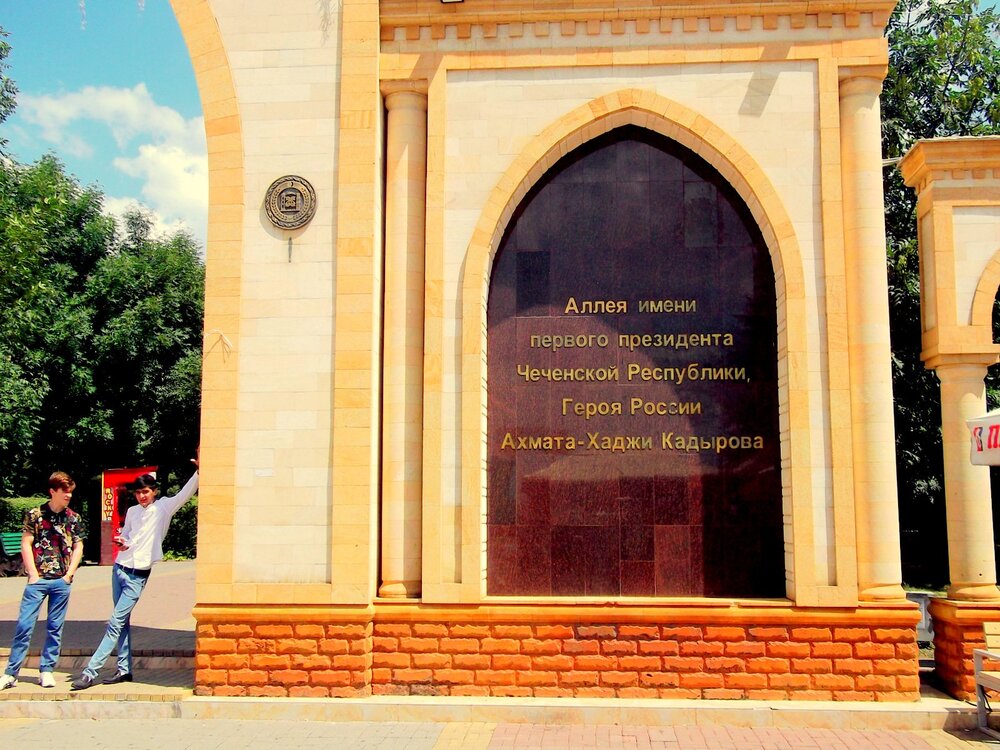

Проследовал проспектом Расула Гамзатова, где расположено множество достопримечательностей, вышел к площади Ленина и увидел основные правительственные здания города и республики: Дом правительства, мэрию Махачкалы; парадным фасадом на площадь выходило здание ректората Медицинской академии. Чуть поодаль находилось помпезное здание Министерства внутренних дел республики, а рядом с ним - памятник сотрудникам правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга. У монумента горел Вечный огонь, лежали живые цветы. Вскоре вышел к центральному ж/д вокзалу города, который ничем особо не примечателен, разве только тем, что здание вокзала считается одним из самых красивых на Северном Кавказе (это мнение мне показалось спорным). Подошел к памятнику революционера и большевика Магомед-Али Дахадаева, вошедшего в историю под псевдонимом Махач. Именно в честь него город Порт-Петровск в июле 1922 года был переименован в Махачкалу, что в дословном переводе означает «крепость Махача».

В Махачкале много театров и порядка 10-ти культурных заведений. Старейший из них - русский драмтеатр имени М.Горького, расположенный на проспекте Р.Гамзатова. Он появился в городе в начале XX века; в этом же здании находится театр Оперы и балета, а рядом с ним Театр кукол. На площади трех театров установлен памятник знатному уроженцу Дагестана - Расулу Гамзатову (все это я осмотрел). От драмтеатра спускаясь к морю «обнаружил» Аварский театр имени Гамзата Цадасы - поэта и по совместительству отца Расула Гамзатова. Вдоль берега моря дошел до Кумыкского театра имени Салаватова с памятником народной артистки СССР Барият Мурадовой.

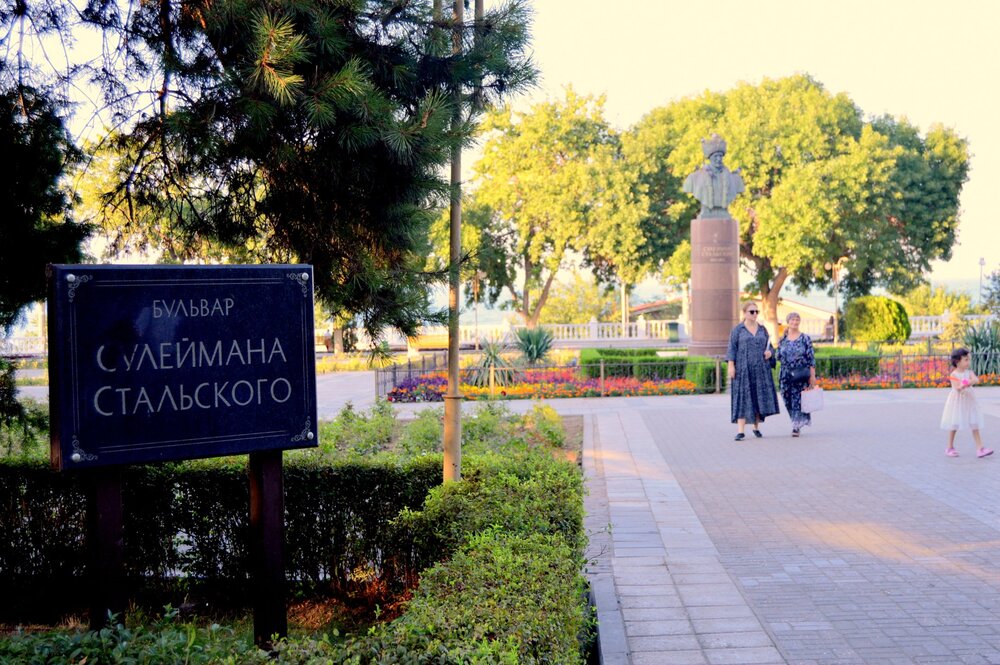

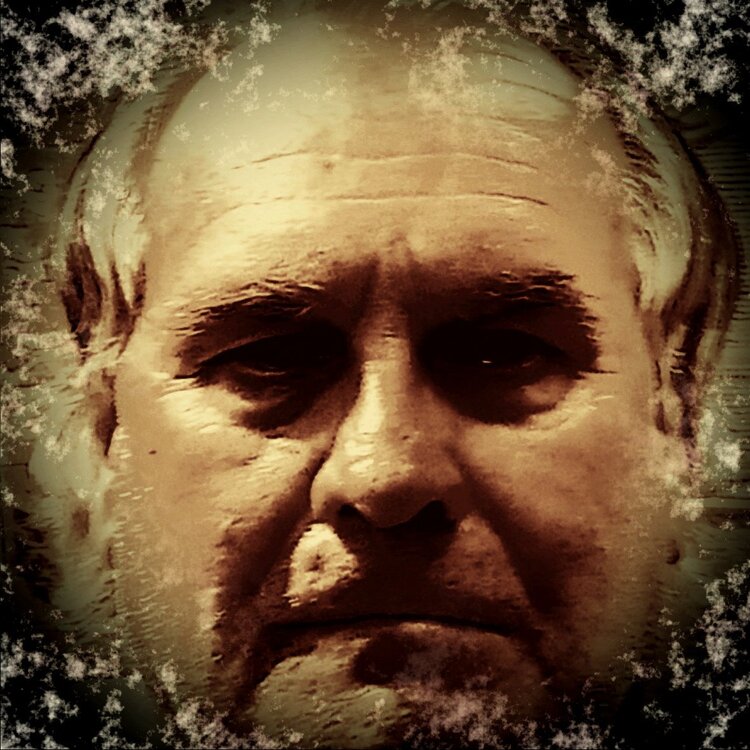

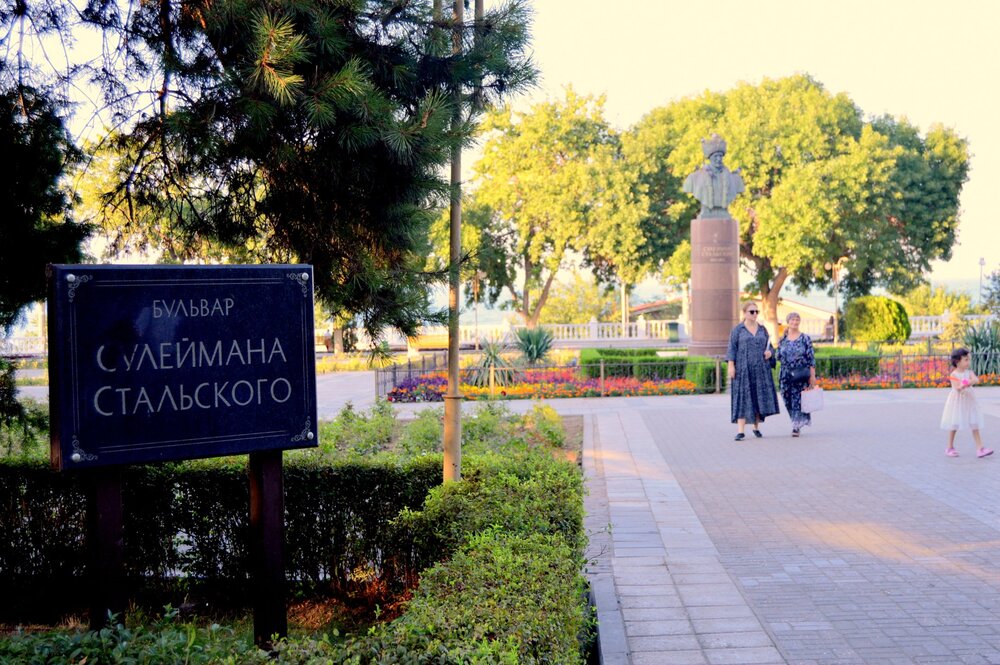

Вблизи Аварского театра вдоль берега моря прошелся сквером Стальского с памятником этому лезгинскому поэту. Сразу за сквером зашел в Городской сад - достаточно обширную зеленую зону. Затем сменил его на зеленый Родопский бульвар, который пролегал вдоль моря почти до Кумыкского театра. К сожалению, вид на море в этих местах был не самый живописный. Вдоль берега тянулась ветка железной дороги, по которой с шумом проносились грузовые и пассажирские поезда.

Махачкалу по праву можно назвать городом мечетей; их я встречал буквально на каждом шагу (всего в городе насчитывается более 30-ти религиозных сооружений). Самой яркой жемчужиной на религиозной карте города мне показалась Центральная джума-мечеть, известная также под названием Юсуф Бей Джами. Она была открыта для посещений в 1997 году. В строительство памятника архитектуры огромный вклад внесла одна богатая турецкая семья, поэтому не удивительно, что за основу был взят образец Голубой мечети Стамбула. Правда, в отличие от турецкого аналога джума-мечеть Махачкалы выполнена в белоснежных тонах. Изначально джума-мечеть вмещала не более 8.000 прихожан, но после глобальной реконструкции 2000-х, когда на строительство собирали «всем миром», ее вместимость увеличилась почти вдвое (до 15.000 человек). Сверкающая белизной джума-мечеть с взмывающими ввысь двумя минаретами, безусловно, одна из главных достопримечательностей Махачкалы, которая оказалась на моем маршруте прогулки.

Джума-мечеть находилась далековато от центра города. Напоследок взял такси и поехал смотреть Успенский собор. Этот район Махачкалы считается самым русским, поэтому неудивительно, что именно здесь находится единственный в Махачкале православный собор, освященный в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы. Собор, построенный в начале XX века, является кафедральным и крупнейшим на территории Дагестана (относится к Махачкалинской епархии РПЦ)

.thumb.jpg.98672df7dff8ab777c5b076a6c6e0f53.jpg)

.thumb.jpg.48c5e0427fb8661e9567042d18077d82.jpg)

.thumb.jpg.5db437919701d30e33e378509311c01b.jpg)

.thumb.jpg.b5e601d9890c3c4dc1137729f3cb894c.jpg)

.thumb.jpg.6e5ef272b91f1f31548d1d805e966d18.jpg)

.thumb.jpg.98672df7dff8ab777c5b076a6c6e0f53.jpg)

.thumb.jpg.48c5e0427fb8661e9567042d18077d82.jpg)

.thumb.jpg.5db437919701d30e33e378509311c01b.jpg)

.thumb.jpg.b5e601d9890c3c4dc1137729f3cb894c.jpg)

.thumb.jpg.6e5ef272b91f1f31548d1d805e966d18.jpg)

.thumb.jpg.4c8f87c79efcad9dd7ec26e60e191801.jpg)

.thumb.jpg.09b34d80cfc6680fc99f909c338dfb34.jpg)

.jpg.ef32a1c3521f4aba8ecca5f262dbef48.jpg)

.thumb.jpg.3774cc2090c928445d8bcb84ab3cc6a9.jpg)

.thumb.jpg.1c93cac38cf1ca900f77fa736321216c.jpg)

.thumb.jpg.f88c7c8a4289af19d0f0068c1cb4aa16.jpg)

.thumb.jpg.f9587dbd19bd83153ec233e694bde188.jpg)

.thumb.jpg.77fc197e2f11ee3c8b46432d6d6fec36.jpg)

.thumb.jpg.24e15ddfa3948c5d7baa9309d0e9e8da.jpg)

.thumb.jpg.20cb5e5bc5b726372e0bdb47b6231d52.jpg)

.thumb.jpg.894cd263af2a976672849ae0c61f9940.jpg)

.thumb.jpg.117a8c4ede2e6d8e9c24d0a7169ec8e9.jpg)

.thumb.jpg.1ad40f0bb4fba5bfd6ae65169b426171.jpg)

.thumb.jpg.e9732aa1492ba4c268a0e786462aeed2.jpg)

.thumb.jpg.06ddf676984f3a556b20c07790918dad.jpg)

.thumb.jpg.2039695d54fc272f035ab8071d278626.jpg)

.thumb.jpg.3c1d8c0b1b84584afe3cc0902b87b7b1.jpg)

.thumb.jpg.3b418e88db27cc254c3d66896bb4a5e6.jpg)

.thumb.jpg.9b2b70b361461f95fb0ad9a4af154202.jpg)

.thumb.jpg.9371dc64f579e58f332f66fe9a1a05da.jpg)

.thumb.jpg.b183b1d455e83a037c57c8b4090b1592.jpg)

.thumb.jpg.617cc0739e2272e652f084f12f0e08c2.jpg)

.thumb.jpg.108a357d1d110c72450b5bb9cfed6480.jpg)

.thumb.jpg.df3a95c74f96022b2154361a213aea77.jpg)

.thumb.jpg.1c2af739d0fe91d8237e96b9eed013dc.jpg)

.thumb.jpg.02f3ddd0b756400c59c21c4d74e98395.jpg)

.thumb.jpg.235bf6d26f8273018a95cf87ed5baf3f.jpg)

.thumb.jpg.56e226cab72bf37f1e46a790a0231f7f.jpg)

.thumb.jpg.36267468f59d7406232a5cc860074b12.jpg)

.thumb.jpg.b561ea4975e030faa2f25aaa6a2f2a80.jpg)

.thumb.jpg.c5054c593393ea6e23b0ad550989a600.jpg)

.thumb.jpg.7771e0291993381d2b4685defa604de9.jpg)

.thumb.jpg.06a17337ae16c32832df595574292aaa.jpg)

.thumb.jpg.63f713d185aeda65ee4a53b97dea975e.jpg)

.thumb.jpg.ae77db390ba0a635d14da260e514732f.jpg)

.thumb.jpg.9fa033912ff004e6ad6234b97d8e3151.jpg)

.thumb.jpg.14f5e304a49c2c0e045f6b2ed2ddd31f.jpg)

.thumb.jpg.97b13972b98bc43c42732040430b0862.jpg)

.thumb.jpg.77a6c7c23f26b7544531d6dbe0750a49.jpg)

.thumb.jpg.72b17fc1950606d994ad9dc127228da0.jpg)

.thumb.jpg.19c44fd3516126f4a16a0e01b53fa05c.jpg)

.thumb.jpg.d8f03644b17ffe9362dd9817cb179d37.jpg)

.thumb.jpg.bae94f056f6fe067f0216ecde104e9e2.jpg)

.thumb.jpg.b84e43c45a42990dce1604a3661c75ff.jpg)

.thumb.jpg.d5daec43c48f32f5be0f366d9b77f7ac.jpg)

.thumb.jpg.00339cb2a74d6381e25c39815c577e36.jpg)

.thumb.jpg.344dac75353f5aa8e7d00eca7e7d4177.jpg)

.thumb.jpg.32970347876a50f94199b797e06f457a.jpg)

.thumb.jpg.53e22d357de06fa138acf69abcf0750f.jpg)

.thumb.jpg.95f887829ed3071a9e868141f06684ae.jpg)

.thumb.jpg.a5f855bbe78f50fae288c23a4f0884fb.jpg)

.thumb.jpg.995c425e440824247e32d66df0d9b6d1.jpg)

.thumb.jpg.4e278e75f4d222c84a95c8387981b0d4.jpg)

.thumb.jpg.43412248e2e44dc46fd5e0791bbffcfd.jpg)

.thumb.jpg.25aa18f313c215b0689651c93f0cd2e7.jpg)

.thumb.jpg.05ed0bcd6026c06a0170463da7787d5e.jpg)

.thumb.jpg.fe4fa5048e422061e21b171e44daea67.jpg)

.thumb.jpg.56d6baab43076af06dce6e9710cef145.jpg)

.thumb.jpg.73a4816d2c53234d3344da78dbf44a6d.jpg)

.thumb.jpg.a58d21d0535fc812a77d2595f807e4d5.jpg)

.thumb.jpg.3c67361f37d97ada44c7bb448e58b2f2.jpg)

.thumb.jpg.5e43b7cf0e115258981ec3c52dc6d2ae.jpg)

.thumb.jpg.4ef30cff47d4bd743b0ef9cabfdf9a12.jpg)

.thumb.jpg.eaa15f4d18534ec12469578699edd4e4.jpg)

.thumb.jpg.b054627cbb51191792bd42cea7aba533.jpg)

.thumb.jpg.ab023cb34f1643fb4476a653200d4acc.jpg)

.thumb.jpg.331ef0e4531ffb19237dcf780f1cb4ac.jpg)

.thumb.jpg.513f87ecd2fb5e40454813df56701fd0.jpg)

.thumb.jpg.e9ed063784d8fbb2f4b3ff6de5c347ab.jpg)

.thumb.jpg.4546bbb08a6d030e5682bc6941736c63.jpg)

.thumb.jpg.b4212108e7f8ed77fb4bf179f5004b9f.jpg)

.thumb.jpg.713c7cac298e2d0372aea0a3718109f4.jpg)

.thumb.jpg.63a801bc41f4d2d45d2c00ffac4cef3f.jpg)

.thumb.jpg.a8fa0ee06f2165e22ca5963435852dcc.jpg)

.thumb.jpg.e52335c3925c70d882d232138bbe5275.jpg)

.thumb.jpg.6bb5488f3117178e37b9a0fb0d927b65.jpg)

.thumb.jpg.17bc38862d162002e74ad452a82918b0.jpg)

.thumb.jpg.08f283e915636932a487aee4907bead7.jpg)

.thumb.jpg.aa5e32539f9debb07b6edd20ade18c35.jpg)

.thumb.jpg.c7e3f22f360d836609dc8cc238d9d49e.jpg)

.thumb.jpg.0e4255d4e6bf596401d691e923894cc3.jpg)

.thumb.jpg.b207d64c7a50b583c5821540da9ceec1.jpg)

.thumb.jpg.8b876dd92f212bee20cb0fbb3503e4ce.jpg)

.thumb.jpg.049859b96f56328885409ab8941298e7.jpg)

.thumb.jpg.f74c1bfab7669c85dfa4a1d2bdba3edb.jpg)

.thumb.jpg.75f2b3ae76b3f8ef57110cf9f822d131.jpg)

.thumb.jpg.7b2a939a9b780eb8d90ca0a657502366.jpg)

.thumb.jpg.7c2e649197d7b4d7d91c996a52f0dbba.jpg)

.thumb.jpg.117fe1d2053208a85a465ae3bdfb6833.jpg)

.thumb.jpg.a0c40e4f62cb181ec1245bda4b94ff64.jpg)

.thumb.jpg.cfedfd2fae6d8b9063f8fd2ba06c86df.jpg)

.thumb.jpg.6fbf94e61015add7dbb5bf79f324109e.jpg)

.thumb.jpg.fb720dee1667ad3f75eb03a38a786735.jpg)

.thumb.jpg.64e77f5e9e19b321389bfacb2a2c4be3.jpg)

.thumb.jpg.073536a9a4c76053bdfa57e8df657303.jpg)

.thumb.jpg.701bf952c2204386df08dd809ff7e3d6.jpg)

.thumb.jpg.54b6d98a628b491ab9de3ecf6a4924fa.jpg)

.thumb.jpg.d6b05d03b6939ad62b70ce6ef71f5de2.jpg)

.thumb.jpg.388d8002a3d60967d17db4dbf02b6633.jpg)

.thumb.jpg.5443d18ac8abc09526a16a8881be2216.jpg)

.thumb.jpg.0563fac2713e4acbcbf269d9c3d0077e.jpg)

.thumb.jpg.c04bc7becb4c0d41224042c68e84b255.jpg)

.thumb.jpg.3ed66a98f5732871caf5fd4f032e6746.jpg)

.thumb.jpg.8c2d8bfea9f8e53298553a16931b7b33.jpg)

.thumb.jpg.347a6866f86a0181f6f2ae62b9d0f171.jpg)

.thumb.jpg.12900b9e51a5d3b67b03093ad5567d12.jpg)

.thumb.jpg.673fd79f3d8ce70cd835fd08d745e1c6.jpg)

.thumb.jpg.6bc204a924554a6d21db3cd9800b26ac.jpg)

.thumb.jpg.650dacb328834bc8850e626bfcf4b229.jpg)

.thumb.jpg.d9e649a8295d8e3c3073b3c1c7f0aa57.jpg)

.thumb.jpg.d0cf667909269ab1643dcb53e0d41933.jpg)

.thumb.jpg.f856727c7a5c5fe7446fdd764b0da21d.jpg)

.thumb.jpg.74f622ce092f5b8556ed479004650380.jpg)

.thumb.jpg.eb72de882484c8e0e1db563101428936.jpg)

.thumb.jpg.0e9f8cce9a299192bee9b933ad824384.jpg)

.thumb.jpg.29a60546c5752749c878a9939562c2b1.jpg)

.thumb.jpg.cada1582177a5457791d53795daf00d8.jpg)

.thumb.jpg.0e72a2c6be6d9e99a906a92ddd7c7cdb.jpg)

.thumb.jpg.4ef696c99bdae2fb498fc6054e04e7b2.jpg)

.thumb.jpg.91f10607360cc41fadaa7d59ca96f29d.jpg)

.thumb.jpg.210a8df05d13c8ef3600f0c91cbeba93.jpg)

.thumb.jpg.0e63bf7c23390d734eeff64518976f3f.jpg)

.thumb.jpg.2f0289ab1c16b079411782f8796848b6.jpg)

.thumb.jpg.a636ab3e824db6f8c87bcf1f91dbac44.jpg)

.thumb.jpg.f6d0bc298692b91ac6d82b434fbd0b41.jpg)

.thumb.jpg.520c7bb56b512758f6ff8433482a949e.jpg)

.thumb.jpg.00391e72578795bf423c395d942d29c8.jpg)

.thumb.jpg.4124ca90172e570198b78d8f8a051182.jpg)

.thumb.jpg.142a5ed20fd007d1451ccc29febc5ff8.jpg)

.thumb.jpg.1d2492e9c438ff3a8872270aec4c69af.jpg)

.thumb.jpg.c72ec1bc4ac30f037fa869bd4a06e5ad.jpg)

.thumb.jpg.3e3a34c37a13664731c67d3392ef5e28.jpg)

.thumb.jpg.69a2d49ff086d9ed1777188605383961.jpg)

.thumb.jpg.7d479fca2128e7b154d1c642172708ca.jpg)

.thumb.jpg.fba089a884ed6938a9c229efc8cea556.jpg)

.thumb.jpg.968b6966fa264bf86fa13a6a529408e8.jpg)

.thumb.jpg.67eb5b7373f92aeba9c298ca7d79bdc3.jpg)

.thumb.jpg.508b35e5a4ab5f7064f2817a9097b10c.jpg)

.thumb.jpg.3e38d41288358852c8b9ec04196be730.jpg)

.thumb.jpg.c61a40234f097bbd3535c3b97cc784cc.jpg)

.thumb.jpg.da5fc4ef01e861eb38d62fc7e0c582c4.jpg)

.thumb.jpg.a721ef66300ee63a336e68a187feefe2.jpg)

.thumb.jpg.b2bab67af6f5470d18711185178fcb7c.jpg)

.thumb.jpg.c02ca8b5a11da423e3112da5a338a668.jpg)

.thumb.jpg.288a1dd90bd5cf4f9b2c3cbdb5d8d9f7.jpg)

.thumb.jpg.231d5823e49bba9d690e300ea7f70b8c.jpg)

.thumb.jpg.70bb1810bde8ffad1c31bd0dd2d1ba15.jpg)

.thumb.jpg.a361ac3bc6f83eb13f9fa224c2f6356b.jpg)

.thumb.jpg.768b38711475d250b9da157ffb822ef2.jpg)

.thumb.jpg.ef0738215dbe6a3eba29cff4ed7ef49a.jpg)

.thumb.jpg.0f1e9466571144cbd3131e97ac1bcc41.jpg)

.thumb.jpg.14779978b018fd0d1a9787fb28799d96.jpg)

.thumb.jpg.84f62972f8a5ec1da11bde95b5c96cd4.jpg)

.thumb.jpg.c6e1f67f36cf2ebdc3612c10cebe07ed.jpg)

.thumb.jpg.044b548560ef20e8e0bf74e34b0c9814.jpg)

.thumb.jpg.5cccdd2a6c6f66b733272370f39d2cbc.jpg)

.thumb.jpg.661995360f0832addbb7c2edc1d92c9b.jpg)

.thumb.jpg.fe9c09e497214e67c9dcdcb6446802d1.jpg)

.thumb.jpg.7fbccb7748a075fed39e31048442c136.jpg)

.thumb.jpg.60c8b93c865e5b58ba47ef7f796133b2.jpg)

.thumb.jpg.1995da53632a75f98c0ceef2716f3d13.jpg)

.thumb.jpg.cf262f5675a7da1bc3ab1b462ea79dbe.jpg)

.thumb.jpg.efbf426403dff3e70be4e5f49199b582.jpg)

.thumb.jpg.4af3d55eeea7d47fe79a5931cea03384.jpg)

.thumb.jpg.f0c9b817c8ebb82a91407e6e892acf92.jpg)

.thumb.jpg.d1aa6b803ce0f48609a2eca529d410a4.jpg)

.thumb.jpg.8a876bd0491f51e33385de6a0d1847e9.jpg)

.thumb.jpg.a30c58546c590f6053aadf1e29cbc285.jpg)

.thumb.jpg.762f918b9475a749ece7afc0c2a383f3.jpg)

.thumb.jpg.2754f5e6ebd6b0eb3436fc227585a4e7.jpg)

.thumb.jpg.2d13d5f1163aa6208337acff514ace66.jpg)

.thumb.jpg.1a714d9eb249eabeececd603f65be0f8.jpg)

.thumb.jpg.3dc8741fe359f03e1aa1587e38d49ba9.jpg)

.thumb.jpg.5fdc3be8f5e55d03cc9013340baf7624.jpg)

.thumb.jpg.bae071faee43999666c2e9165d591ebb.jpg)

.thumb.jpg.cc8c9b0df4cd74af4ad5404aad7c76fa.jpg)

.thumb.jpg.f59e9562889b1ec3896e1bfb6c95963c.jpg)

.thumb.jpg.9bf4514759b2b2e87ebde04e8a1bd613.jpg)

.thumb.jpg.afb5a0e6aba85ed64267225ad87df6c6.jpg)

.thumb.jpg.21076818b7799ce75d08d0dacd5f121a.jpg)

.thumb.jpg.43aa80300a9b8b3cc675e9b60b8f20e8.jpg)

.thumb.jpg.c02031c50cde86f72c694735b3eb8bf0.jpg)

.thumb.jpg.7cdc9cd9fe21b76bb72d61112d305b21.jpg)

.thumb.jpg.a06679c8ddf4bfd359d731e83e150ff4.jpg)

.thumb.jpg.1c5f9618f8d9b2bf7195334ae57bad1c.jpg)

.thumb.jpg.b9f1079b5fed88e4bc769b87f163a022.jpg)

.thumb.jpg.fd46194fdc3d16b92da76840bc76a21f.jpg)

.thumb.jpg.58008fb20f4cf72b0aa43c2ddd081295.jpg)

.thumb.jpg.38543606fa52de4da2baab3d12160e2c.jpg)

.thumb.jpg.329817ae8bbb58125d43ca4735e639e5.jpg)

.thumb.jpg.1a49b3168957546dc2b62296de0c89cb.jpg)

.thumb.jpg.e81eadaaef4b7c7fce9a847526ddbe76.jpg)

.thumb.jpg.7f0d11653fd79cd68b9a021f8ff980c4.jpg)

.thumb.jpg.4daefb25d2e36befa4c1a8bc00f1f4ac.jpg)

.thumb.jpg.414bb0467c5191eb0d5600eea8f9066f.jpg)

.thumb.jpg.4880227b73d1903d639af34ce9f11018.jpg)

.thumb.jpg.de54375d0be50dd01db152b45ca51a70.jpg)

.thumb.jpg.eee0740f7bd7f886a29b939abdc06cba.jpg)

.thumb.jpg.5106e5b2dabfc78467d64e98580d35cc.jpg)

.thumb.jpg.1a55ad22be61efbb007c3c39380d25cf.jpg)

.thumb.jpg.0820156ab25eca9479889f9739c2bce4.jpg)

.thumb.jpg.04521f780c2f22d957adf582a696f375.jpg)

.thumb.jpg.0a2a422deafbe9b44c7a769f41c3774d.jpg)

.thumb.jpg.05bd52c0481fd66519af43b3a82e7e1b.jpg)

.thumb.jpg.782586e808bce113b1ca57d7e1c8537d.jpg)

.thumb.jpg.c12e28e4a7a3964a4e4e21424da658fd.jpg)

.thumb.jpg.67af6deafb51ae3df9f940c1b0ad7ab8.jpg)

.thumb.jpg.d99f441f5cc4a36fdbd0c8aeef6cbc89.jpg)

.thumb.jpg.43ea421b6829ed5a39c1d681d34caf5f.jpg)

.thumb.jpg.0b7e94dbf026c226bd083ca34657a045.jpg)

.thumb.jpg.1bb6037ecd31df5a9725b64a784f7097.jpg)

.thumb.jpg.ee8fcac429fabd48ca3162abf63e2f50.jpg)

.thumb.jpg.235092198f46010b9fb03164df15d717.jpg)

.thumb.jpg.ecda43a96ce302f3c187ea7a2a8dd0b2.jpg)

.thumb.jpg.e764bb5e71f62aaea64a2014bcad91df.jpg)

.thumb.jpg.59ba01d621dd4f293aeb9ca30545f2fa.jpg)

.thumb.jpg.736f543d66fcf2d4cfeaeeed84227360.jpg)

.thumb.jpg.e083b3ea39cfa16472da3c8d4fb9aadf.jpg)

.thumb.jpg.5e656623c909c9fd0326a727a0aff7de.jpg)

.thumb.jpg.a2b71d091d0c7b1460a1da5a91165121.jpg)

.thumb.jpg.0b2ec4c48e91ceb5bf3affbc6bf386a0.jpg)

.thumb.jpg.e18d69ea9963ffc5248b7c939c648b75.jpg)

.thumb.jpg.b29d1ec09c21ebf5f2d38a44c27ea2ec.jpg)

.thumb.jpg.2f1405bfe06e76baae7595ce3396e29d.jpg)

.thumb.jpg.0b00977559e274752d3fb967e9b21a5f.jpg)

.thumb.jpg.564c842524eee4144fd19219f4a13cce.jpg)

.thumb.jpg.aefc315109b6e33afa96d59cf7de4326.jpg)

.thumb.jpg.f07a665b4a16563ab03d3ae6d2237ebc.jpg)

.thumb.jpg.9db1fcbe89921c7fdf207c550180a58b.jpg)

.thumb.jpg.4ad679383f3f282e82017b3835a13c43.jpg)

.thumb.jpg.be75cc5a11f945f2fef3777fb9aed686.jpg)

.thumb.jpg.e772b376a5e691be989c6edea4959095.jpg)

.thumb.jpg.d0c92fd6665cc6ab6d13c12e8c467993.jpg)

.thumb.jpg.948a33b6afc15f6f176e1aa5ee035d6d.jpg)

.thumb.jpg.b9606f93766e90d14845ccef14c19e6e.jpg)

.thumb.jpg.9053b70191cecfda4ec20320dc2d39da.jpg)

.thumb.jpg.40cb0556b7378ddc73b21b761e8803e1.jpg)

.thumb.jpg.ffa1df69a043dd839728da6645548fc0.jpg)

.thumb.jpg.40f2b415691aaf71080841826eecda0e.jpg)

.thumb.jpg.280d020697fdd62fea806043f7f7e7e3.jpg)

.thumb.jpg.3bf3ece7a8b1aded627d813dac330c85.jpg)

.thumb.jpg.9e47345a550b1c6f029d586f279b83f6.jpg)

.thumb.jpg.0bbda9241539a184bbe467453789e0d9.jpg)

.thumb.jpg.0022d786a23a2d362f9cbf3186f039cc.jpg)

.thumb.jpg.7fead300381d190119970780d4f0d310.jpg)

.thumb.jpg.b100e19d11beb1c6740b95f80205eb45.jpg)

.thumb.jpg.222d8b9e0f1f4010c352c5b3be5625ef.jpg)

.thumb.jpg.54608b20bca300c38437a4fd0146ef20.jpg)

.thumb.jpg.9be7dc857cf7fef346ec25ff1e493cfe.jpg)

.thumb.jpg.991cc131db7ab49d862b04104847d02d.jpg)

.thumb.jpg.35efca27f54d0a010ad185b7d07bfb7b.jpg)

.thumb.jpg.8c3093258d3f640c759f8fcd970d6894.jpg)

.thumb.jpg.a97cee0261926ff0e4202ec1609e791e.jpg)

.thumb.jpg.e2091aedcc43749e8ff2b6e633d19a45.jpg)

.thumb.jpg.b79de27e1830e11311f34483c937410e.jpg)

.thumb.jpg.da4fc8f6b0ede8b40a655c072259a135.jpg)

.thumb.jpg.284149bcfa803d28e0f4610510b468d0.jpg)

.thumb.jpg.ed5bf4144121f9c96b240075ab8bfdaa.jpg)

.thumb.jpg.f30a245e42302de0cba63925ac5e3b4b.jpg)

.thumb.jpg.9ebe6e0d386ae68fc21486afd450a1f3.jpg)

.thumb.jpg.71e1c7c1516b2ea44c07f52b46875a52.jpg)

.thumb.jpg.a0c3a50353a048dca63f46ad7534e83a.jpg)

.thumb.jpg.6f79e6453ea14fb7a1989e7a2d5c7b5e.jpg)

.thumb.jpg.ea1c9b3024b7761c83c15e591e542ff5.jpg)

.thumb.jpg.c09ad072271fcad88ae1a3a1911511f5.jpg)

.jpg.70e377310bdd8482f87f9defc5de922e.jpg)

.thumb.jpg.a5af6eabfe777194aef40fee8b5de604.jpg)

.thumb.jpg.d5892f45cd76322c81f927ba03cac036.jpg)

.thumb.jpg.4a045a4f1398274acdab35f15f0fb9f3.jpg)

.thumb.jpg.8199e602fdec6f259a36238075f6d501.jpg)

.thumb.jpg.e233639b8a894cac17259b8951e376fe.jpg)

.thumb.jpg.10f9b48b5214f3bea9887cba3e64da66.jpg)

.thumb.jpg.e2c160433faefb0f6c8997f8c7983e78.jpg)

.thumb.jpg.afc57c4f81b748c9354694cad9b363d0.jpg)

.thumb.jpg.eeeb4b3df4280696a9df28b1f878858d.jpg)

.thumb.jpg.d7d2505b3f8e074ac0e7d50acaff3c6b.jpg)

.thumb.jpg.b1f717c51f5666d8cf9798830a6f0707.jpg)