Весь контент Нафаня

-

Вопрос к ТТВ

После суток в поезде, в котором неизвестно, есть ли розетки, впереди целый день переезда в автобусе, в котором розеток нет, читать групповые чаты в ватсапе через интернет, включение которого нещадно кушает зарядку, - это какой резиновый заряд аккумулятора надо иметь?:) к тому же один не использует ватсап, другой вайбер, третий телеграмм... смс-ки доходят до всех, даже до владельцев кнопочных телефонов. И без интернета. Нормальная своевременная смс-рассылка о смене автобуса/места встречи из офиса (если гид а авиарежиме) - по-моему, самый оптимальный вариант.

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

-

Здесь и сейчас. 16GA ж/д от 01.08.23. Заметки.

Какой красивый Вам достался вид на Казбек!:) Нафаня про Грузию и Армению может говорить бесконечно, выгонять из темы надо:)) Спасибо Вам за рассказ! В Ваших эмоциях и впечатлениях узнала себя - меня также в первую поездку неожиданно покорила Армения, до того, что до слёз не хотелось уезжать, и осталась загадкой, которую непременно хочется разгадать, Грузия. Желаю, чтобы Ваше возвращение в те края обязательно состоялось - в них есть еще немало интересного:)

-

Здесь и сейчас. 16GA ж/д от 01.08.23. Заметки.

По поводу хачкаров - я желаю Вам однажды оказаться на берегу Севана в селе Норатус, где на старом кладбище сосредоточена самая большая на данный момент коллекция хачкаров от века 10-го до наших дней (есть и более древние камни с резьбой, что были до хачкаров). И обязательно с хорошим гидом, который покажет на примерах, как много может рассказать хачкар тому, кто знает, как прочитать его. Это не просто камень-крест, это мудрость, накопленная веками. Сокровищница внутри храма, поэтому да, сейчас недоступна. Там вообще несколько лет уже идёт реставрация, одно время можно было пройти по краю сквозь строительные леса, теперь совсем закрыли. Жаль, что Вы не увидели внутреннее убранство, там непривычная для храмов Армении роспись. Не древняя, конечно, 17-19 века, но красиво.

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

-

Здесь и сейчас. 16GA ж/д от 01.08.23. Заметки.

Спасибо Вам, фото и рассказ согрели душу. Умиротворяющий, прекрасный Нораванк и Татев с его головокружительными пейзажами и чудесным отцом Микаэлом - это места, в которые я готова возвращаться бесчетное число раз. И да, согласна, дороги Армении - отдельная достопримечательность, по ним хочется ехать и ехать, мечтая о том, чтобы они не заканчивались... Дрона нет, но слегка панорамный вид у архивах присутствует:)

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

-

Здесь и сейчас. 16GA ж/д от 01.08.23. Заметки.

Замок на холме с бирюзовой крышей на фоне заснеженных горных вершин:) Комплекс монастыря Бодбе, к слову, имеет ещё продолжение: по ступенькам вниз можно спуститься к святому источнику, у которого стоит ещё маленькая церковь в память о родителях святой Нино - Завулоне и Сосане. Там можно искупаться, дают даже рубашки для купания. Вода в источнике круглый год одинаково холодная, поэтому купаются и летом, и зимой. Но это не для галопа автобусного тура, конечно. Ступени - это не классическая лестница, а вьющаяся зигзагом ступенчатая тропа общей продолжительностью около трех километров. Но не всё так страшно - у монастыря и снизу, и сверху дежурят таксисты, которые подвозят к источнику и обратно. Мне было интересно пройти пешком, потому вниз я спустилась. Дорожка несложная, правда, ступени разной ширины, зато бежит под сводами леса. Тишина, умиротворение, красота... Но обратно я-таки поднялась на такси. Оправдавшись тем, что впереди были ещё глобальные по временным затратам планы на день:) С Сигнахи обидно, конечно. Им не проникнуться за полчаса. И стена... ну, как без стены-то?:)

-

Здесь и сейчас. 16GA ж/д от 01.08.23. Заметки.

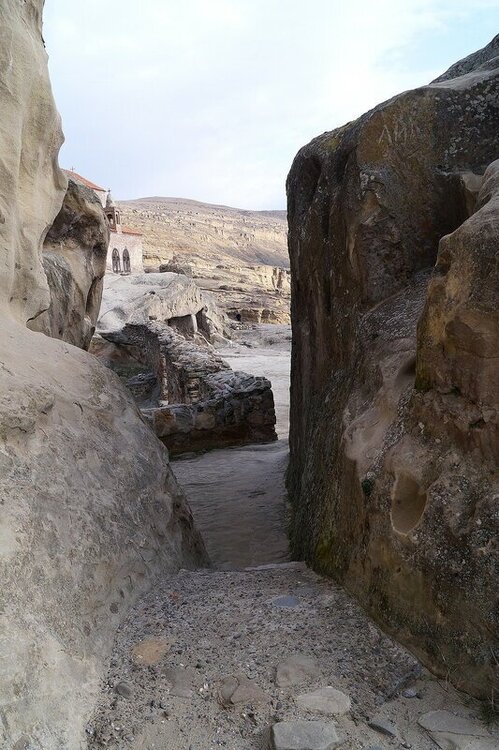

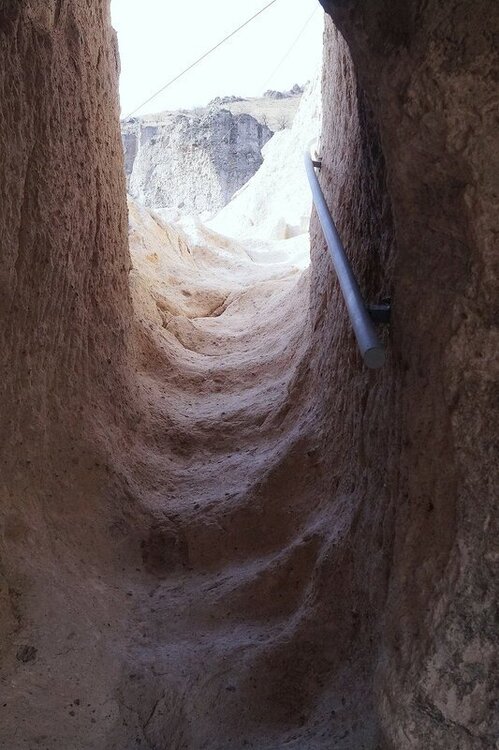

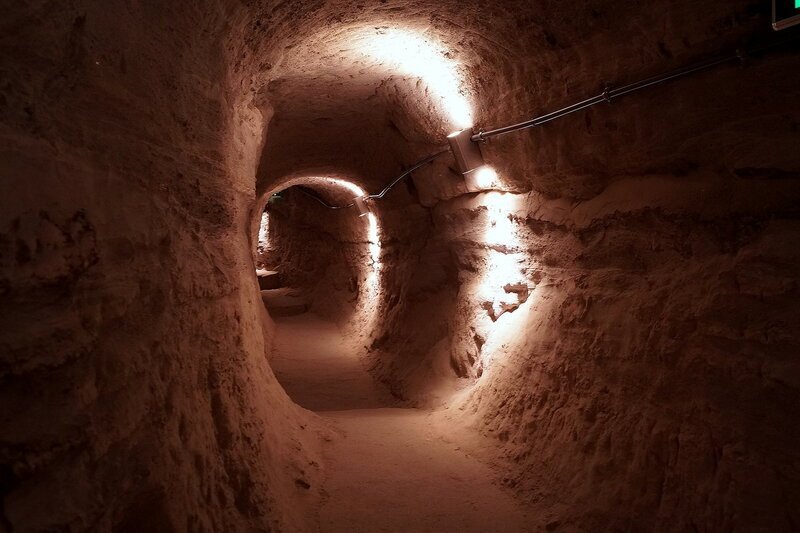

Да не, там, где врям вверх/вниз карабкатбся надо, тоже лестницы металлические с перилами приложены. А в самом городе - почти ровные площади и проспекты:) есть, конечно, интересные древние лестницы, но туда даже аудиогид не выводит, я просто из любопытства полезла посмотреть на самый верх, где ветра гуляют:) С тоннелями и лестницами Вардзии не сравнить же:) Да они вообще очень разные. Я не знаю, как их сравнивают, выбирая, который интереснее. Уплисцихе - это древняя древность, глубокая история, там такие годы основания, что цифрами вызывают душевный трепет.

-

Здесь и сейчас. 16GA ж/д от 01.08.23. Заметки.

Жаль, он совсем недалеко вглубь от Успенский церкви по широкому коридору. Этакая мини-цистерна природная, источник и хранилище воды для монахов. А вот в другую сторону от него есть очень узкий и низкий тоннель, ведущий в убежище, из которого прямой спуск-колодец к нижним ярусам. Это как раз пример той системы тоннелей, которая служила для спасения и выхода к реке в случае нападения врага. Я так понимаю, что сейчас туристов водят по самому краю, где открытые пещеры и облагороженные тропы, дабы никого не потерялся и не подвергся приступу клаустрофобии:) если же кто-то решит пройти чуть вглубь самостоятельно, там однозначно на каблуках низзя:)

-

Здесь и сейчас. 16GA ж/д от 01.08.23. Заметки.

Не бойтесь, Уплисцихе в целом более плоский и пологий, чем Вардзия, более горизонтальный. Там нет таких высот, сложных подъемов. Проходится он легче. Но обувь однозначно нужна хорошая, а если есть угроза дождя, то и нескользящая. Там очень скользко на камнях становится в дождь.

-

Здесь и сейчас. 16GA ж/д от 01.08.23. Заметки.

Так лучше не стОит. Скальные "полы", форму которым придавали тысячи ног, ветер, вода и землетрясения, весьма неровны, споткнуться легко, есть площадки без ограждений, а высота - 8 этажей. А до источника-бассейна в глубине пещер вы доходили?

- Тур RBS Avia “Енисейская Сибирь» или «От Волги и до Енисея» часть вторая «До Енисея» с 16.08.2023

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

У нас то же самое. Дата основания в апреле, празднования в последние дни августа. Одно время и вовсе совмещали в первые выходные сентября с праздником газовиков и нефтяников, потому что одно из основных предприятий - газзавод, соответственно, Газпром и спонсоровал городские праздники.

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

У меня друзья отправляли рюкзаки СДЭКом, когда ехали в недельную автономку на Байкал, а сами летели самолётом тарифом без багажа. СДЭК вообще работает довольно чётко и без существенных сбоев по времени. Плюс они указывают реальные сроки. Иногда чуть больше почты, но зато наверняка в этот срок уж точно привезут. Можно заранее, с запасом отправить, у них две недели, кажется, срок хранения. Цены от Почты не слишком отличаются. Выше, но не в разы. Я их доставкой пользуюсь, когда кофе заказываю, там есть расчёт и для почты, и для СДЭКа. Друзья сказали, что за рюкзаки в районе 30 кг отдали сумму, которая все равно не превысила тариф с багажом у авиакомпании, было выгоднее и проще.

-

Здесь и сейчас. 16GA ж/д от 01.08.23. Заметки.

Вы бы видели их гидов-историков и с профильным образованием (историческо-экскурсионная направленность туризма)! Лучше гидов, чем в Армении, я не встречала нигде и никогда, да, наверное, уже и не встречу. Ибо те, кого я встретила там, не работают гидами, они живут с целью в жизни, чтобы гость, уезжая, полюбил их страну примерно также, как любят они сами, и непременно захотел вернуться. Не все, конечно. Но мне очень повезло.

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

Зелёных беседок, где негде спрятаться от солнца. Странное у меня чувство при виде всех этих конусов, цилиндров, шаров и прочих сформированых крон...вроде и красиво, но в пекло среди летнего дня у меня почему-то нет желания там оказаться. Хочется в старый добрый не слишком ухоженный парк, местами превращаются в лес:)

-

Вопрос к ТТВ

Чудо. Надо в Минске что ли ещё что-нибудь попросить?:)))

-

"Казань - Иркутск 3530 км. Приключение по железной дороге. Прекрасная неделя на Байкале. Иркутск-Омск-Агрыз с 25.07 по 9.08."

Моё самое чудное железнодорожное приключение, к счастью, закончилось, не начавшись:)) Мы тогда планировали наш армянский новый год. В Ереван нужно было прилететь максимум утром 31-го декабря. Мы решили лететь в ночь с 30 на 31-е. Из Москвы, тут всё было понятно и без вариантов. Но дороги до Москвы у нас с подругой планировалось разными. Она собиралась на поезде, а я...через Казахстан. Не, я не извращенка, и с международными перелётами тогда сложностей не было никаких, просто перед новым годом у меня ещё планировалось поездка на Байконур, запуск должен был состояться 25 декабря и мне показалось, что смысла возвращаться домой нет, проще улететь из Астаны. И вот умная Таня, присматривая себе билеты на поезд на сайте казахских жд, внезапно поймала озарение:)) от Тюратама до Алма-Аты ходит же поезд. А оттуда до Астаны можно местными авиалиниями долететь, которые тогда внутри страны возили за сущие копейки, чуть не по цене поезда. А надо сказать, что из всего Казахстана меня всегда больше других городов манила именно Алма-Ата, окруженная горами. Грех же не заехать хоть на денёк, когда рядом. Езды-то всего час с небольшим(!). Я, правда, не знаю, где были мои глаза и мозги в тот момент, могу объяснить это помутнение лишь запаркой на работе и суматошной подготовкой к отпуску. Я чуть было не купила уже эти билеты на казахские поезд/самолёты. Но тут пришло известие о сдвиге запуска и, соответственно, тура на Байконур на середину декабря. На столько мне бы отпуск не дали, так что пришлось возвращаться домой и в Ереван добираться потом стандартно: самолётами дом-Москва-Ереван, к слову, вместе с подругой. Иначе, я представляю, какими были бы мои глаза, когда сев в тот поезд на Алма-Ату, я осознала бы, что идёт он 1 день 2 часа (!) и мысленно попрощалась бы со всеми улетевшими без меня самолетами:))) *** Так что поездом я проехалась лишь чуть больше суток до Тюратама (больше двух до Алма-Аты...нет, без вариантов, на будущее только самолёт:)) ). Узбекским, Москва-Ташкент, в плацкартном вагоне. За полдня до отправления решив почитать на просторах интернета отзывы о нём... вот это было то ещё приключение (чтение отзывов, я имею в виду) :))

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

-

Петербургские заметки

Картинки с выставки «Русский балет. Первая позиция». «Русские сезоны». Я, конечно, слышала о дягилевских русских сезонах – этот мощный пласт в истории мировой культуры не может пройти незамеченным. Но как-то вскользь и отдалённо. Слишком подробностями не интересовалась. А тут на выставке как-то меня зацепило, заинтересовала личность Дягилева. Купила не так давно вышедшую в серии ЖЗЛ биографию, засела читать. Не сказать, что после прочтения многое о нём мне стало понятно, но было весьма познавательно. Хотя так я и не смогла до конца определиться в своём отношении к нему. Да и невозможно, наверное, его понять до конца – слишком многогранная и противоречивая личность. Не зря и у современников он вызывал порой резко противоположные чувства: одни, попав под его удивительное обаяние, боготворили, другие, напротив, до дрожи ненавидели. Он был вспыльчив, временами не сдержан, груб, но в тоже время слыл утонченным эстетом, понимающим толк в красоте. Он совершенно не любил ни читать, ни писать, но статьи, выходящие из-под его пера в издаваемом им журнале «Мир искусств», были блестящи. Да и мачехе, заменившей ему не только мать, но и ставшую лучшим другом и советчиком, писал всю жизнь, регулярно и много. Что касается литературы, современные романы не интересовали его абсолютно, но в последние годы жизни у него появилась новая истинная страсть – по всему миру он собирал коллекцию старинных русских книг. Несмотря на то, что он уехал за границу, еще до революции сделав сознательный выбор, но нет, наверное, в истории человека более «русского», так много сделавшего для популяризации русского искусства во всем мире. Он познакомил Европу с новой русской авангардной живописью начала века 20-го, он смог убедить Париж, считавший балет своим изобретением, в том, что самый красивый, самый изящный и самый новаторский балет – русский. Он был бунтарём, активно искал и экспериментировал, дабы создать что-то новое, отличное от казавшейся ему скучной, закостеневшей в своих однообразных традициях классики. Впрочем, он не создавал сам… но без него русское искусство просто не обрело бы никогда многого, что так его украсило. Дягилев был мощным стимулом, толчком, катализатором, его неуёмная энергия и работоспособность заставляли кружиться мир вокруг. Он открыл миру никому неизвестного ещё композитора Игоря Стравинского, а затем и Сергея Прокофьева, и целую плеяду талантливейших артистов балета – В.Нежинского, С.Лифаря, Т.Карсавину и др. Впрочем, он и сам часто участвовал в процессе создания балета, он был неутомим и вездесущ – вникал в каждую мелочь, вносил правки и идеи в либретто и музыку, всё контролировал сам, не гнушаясь и физической работы. Однажды, например, когда не хватило рабочих рук, весь спектакль простоял, держа осветительный прибор. Его «Русские сезоны» ждали с нетерпением в Париже, в Лондоне, в Мадриде, в Монте-Карло. Это всегда была феерия, праздник, волшебство. На представления «Сезонов» Дягилев денег не жалел, хотя, к слову, никогда не имел их достаточно. Но его обаяние и уверенность в успехе легко убеждала спонсоров и меценатов. К постановкам привлекались лучшие из лучших: танцоры, хореографы, балетмейстеры, композиторы, художники. Лучшие дягилевские балеты поставил Михаил Фокин, с артистами занимался хореографией прославленный итальянец Энрико Чекетти, эскизы костюмов, декорации, занавесы выходили из-под кисти Бакста, Бенуа, Головина, Судейкина, Матисса и Пикассо… Могло ли такое сотрудничество не родить феерию? При этом Дягилев вовсе не старался угодить публике, следуя её вкусам – он сам формировал вкусы и моду. Он не боялся представить на сцене самое неожиданное, самое смелое, резко меняющее привычные представления о балете, порой шокируя зрителей, но… никогда не оставляя равнодушными. На выставке приличная часть была посвящена «Русским сезонам», в основном, были представлены эскизы и костюмы из балетных постановок. И даже там это волшебство. Хотелось рассматривать рисунки и детали костюмов, возраст которых перевалил за сто лет, бесконечно. Афиши первых "Русских сезонов": Ж.Кокто изобразил Тамару Карсавину и Вацлава Нежинского в "Видении розы", В.Серов - Анну Павлову в образе "Сильфиды": "Видение розы" - удивительный балет, короткий, но пользующийся неизменным успехом у публики. Сон романтичной особы, которой из цветка вдруг является Призрак. Нежинский исполнял его роль просто фантастически, после него никому не удавалось так её повторить. Благодаря своим недюжинным атлетическим способностям, он в финале, совершив эффектный прыжок, исчезал за занавесом, словно и в самом деле был призраком. Нежинского на выставке можно было увидеть не раз - как без него, одной из ключевых фигур "Русских сезонов"? Вот его портрет, написанный Серовым, архивные фото, гипсовый слепок с ноги: Трико, впрочем, тоже из "Видения розы", но не его, а постановщика балета Михаила Фокина, который тоже танцевал эту партию: А вот и сам М.Фокин, прекрасный танцовщик и хореограф: А это тоже Вацлав Нежинский, автопортрет:) Небольшой фрагмент для наглядности оформления зала: На этой стене - эскизы костюмов и декораций к балетам "Русских сезонов". Симбиоз двух искусств: живописи и балета. "Нарцисс" (муз. Н.Черепнина, постановка М.Фокина), эскизы Л.Бакста: "Жар-птица", положившая начало сотрудничеству С.Дягилева и И.Стравинского. Эскизы Головина и Бакста: В витринах напротив стены с эскизами представлены некоторые костюмы, по ним изготовленные, и это вдвойне интересно - можно сравнить и увидеть, как рисунок воплощается в жизнь. Мужской костюм из "Жар-птицы" "Русских сезонов", а рядом - современный вариант женского костюма постановки Пермского театра оперы и балета: "Павильон Армиды" в оформлении Александра Бенуа: Снова Игорь Стравинский в эскизах декораций Н.Рериха. "Весна священная": И его же "Петрушка". Для этого балета А.Бенуа не только создал художественное обрамление, но и написал либретто: Это реконструкция костюмов Бенуа, выполненная в 1990-ых годах: Но есть и подлинные экземпляры начала прошлого века: На том, наверное, закончу тему выставки "Русский балет", потому что рассказывать о ней сложно, это тот случай, когда нужно было видеть и слышать. Она была прекрасна, очень интересна, но совершенно не фотогенична, потому что значительная часть её очарования теряется, когда смотришь статичную картинку. На ней было очень много интерактива, движущихся макетов, забавных историй, озвученных у того или иного стенда, и самое главное - музыка. Великая музыка, постоянно звучащая в наушниках, прерываемая иногда рассказами о людях, постановках, фактах истории... P.s. Написала, а потом пролистала дальше фото с выставки, и поняла, что есть там ещё пара тем, которые не показать не могу. Потому продолжение когда-то последует...:)))

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

- Посиделки за чашкой кофе --- 2