Весь контент Нафаня

-

Время исполнять мечты или Осенние сказки грузинских гор.

День 7. Нижняя церковь св.Барбале в Лагами. Мы прошли каким-то переходом под арочные своды и увидели лестницу, ведущую вниз. Нижняя церковь, посвящённая святой Барбале (Варваре), была построена в 8-9 веках и сейчас полностью ушла под землю. Резо показал мне одно из небольших соседних помещений, полностью засыпанных землёй и камнями – так выглядела некоторое время назад и нижнее помещение храма, то самое, что сохранило древние фрески. Рассказал, что при расчистке его вывезли несколько самосвалов грунта и камня. Завалы и обвалы повредили частично своды соседних помещений, создавая угрозу обрушения. - Это моя головная боль, - сокрушается Резо. – Поставили подпорки везде, где только возможно, но что-то всё равно нужно делать – трещины по стенам, вода сочится, нехорошо… Наконец, мы входим в крошечное, буквально квадратов пять по площади, помещение нижнего храма. Время и завалы, конечно же, не пощадили роспись стен, фрески еле видны, но есть в них своя уникальность. И дело не в художественной даже ценности. Здесь разворачивается перед глазами история о Человеке. Изначально храм святой Барбале был расписан фресками сразу после строительства – в 9-ом веке. Имя художника неизвестно, но вдумайтесь только в цифры – 9-ый век, Сванетия, явно местная школа живописи, не похожая на общепринятые тогда византийские образцы. Рисунок на грани примитивизма (сейчас может показаться, на самом деле для своего времени - выполнен весьма искусно), цепляет, приковывает взгляд и… какую важную информацию даёт для исследователей, ведь сколько подобных образцов сохранилось хотя бы фрагментарно? Единицы… А теперь о гении, благодаря которому эти фрески дошли до нас через века. Прошло два столетия после строительства церкви. В это время в Верхней Сванетии появился прекрасный мастер-живописец Тевдоре. Учёные до сей поры спорят о том, кем он был. Большая часть всё-таки склоняется к мысли, что местным, сваном – слишком уж ярко читаются в его фресках тенденции, характерные для сванских икон – монументальные фигуры, большие глаза, носы с горбинкой, суровые выражения лиц… своим изображениям святых сванские мастера часто придавали черты живущих рядом. При этом фрески Тевдоре соответствовали византийским образцам и не уступали им по мастерству техники исполнения, а легкий налёт местной специфики (своеобразная изюминка) лишь усиливал их очарование. На сегодняшний день в Сванетии сохранилось несколько храмов, расписанных Тевдоре, один из них находится как раз в Ипари, усиливая моё желание когда-нибудь попасть эту общину. И там сохранилась надпись, содержащая имя мастера и его титул – «царский художник». Означает он одно из двух: либо Тевдоре работал при дворе Давида Строителя, либо получил и выполнил однажды заказ царя. В любом случае, это свидетельство того, что Тевдоре был известным в своё время и признанным храмовым живописцем. Естественно, он пользовался популярностью, и каждый представитель местной знати или глава семьи стремился заполучить его себе для украшения фамильных храмов. Не стал исключением и давний предок Резо, проживающий в Лагами. На рубеже 11-12-го веков Тевдоре поручили расписать церковь святой Барбале заново, уничтожив старые фрески. Но Тевдоре был истинным гением. Он мог не только создавать красоту, но и видеть её в окружающем – будь то созданное природой или руками другого человека. Он был прозорлив и видел наперёд, сквозь века. И был совершенно лишён низменного чувства зависти. Потому увидев росписи предшественника и оценив их красоту и своеобычность, он решил, вопреки воле заказчика, их сохранить. Нанеся поверх новый слой штукатурки, он расписал церковь заново. И вот девять веков спустя мы с Резо стоим в темном помещении маленького храма и с трепетом смотрим на результат – фрески самого Тевдоре здесь, к сожалению, почти не сохранились, лишь лёгкие бледные тени, отголоски. Зато, словно стражи, надёжно оберегают они старые фрески неизвестного мастера: там , где штукатурка местами отбита, проглядывают в прорехи прекрасно сохранившие цвет и рисунок росписи 9-го века – в медальонах святые Варвара и Георгий, на стене выше – архангел Михаил, от которого я долго не могла отвести взгляд. Так и существуют ныне два пласта, две разных эпохи сванской храмовой живописи, ставшие памятником величию души мастера Тевдоре. Что с ними будет дальше – Бог весть. Пока законсервированы в том виде, в котором предстали после расчистки храма. Помещение очень тёмное, естественных источников света там нет совсем, только тусклые лампочки. Фото, конечно, не получаются, Резо даже предлагает попробовать со вспышкой, но я отказываюсь. Всё равно не передать это ощущение от словно заглядывающего тебе в душу взгляда архангела, ни на каком фото. После сумрака древнего храма даже закрытый плотной облачностью дневной свет кажется таким ярким, что заставляет прищуриться. Ещё раз сердечно благодарю Резо за возможность прикоснуться взглядом к этой невероятной старине и красоте. Иду, почти не замечая куда, стараясь уложить впечатления. И радуюсь, радуюсь тому, что набралась-таки смелости, стоя у порога церкви, набрать номер Резо. Церковь в Лагами стала одним из самых сильных впечатлений этой моей поездки в Сванетию. Не забыть… Продолжение следует...

-

А сегодня день рождения у....

Татьяна, с днем рождения! Здоровья и благополучия Вам и Вашим близким, много поводов для радостных улыбок, солнечного настроения, исполнения всего, о чем мечтается!

-

Время исполнять мечты или Осенние сказки грузинских гор.

Ещё одна маленькая дверца, и мы в небольшом помещении верхней церкви - Спасо-Преображенской. Она построена в 13-14-ом веках и тогда же расписана. Фрески покрывают всё пространство церкви - от сводов до пола. Резо вздыхает: "Верхние сильно повреждены - сверху вода сочилась, снизу копоть от свечей поднималась и пр.". Зато нижние сверкают свежестью красок. Я смотрю и слушаю, и для меня это сродни чуду... от начала и до конца. Сколько поколений семьи может вспомнить каждый из нас? Два-три? Дальше корни семейного древа уходят в туман забвения. Да и известные лично мне предки, те самые два-три поколения, подобны перелётным птицам, раскидала судьба и история семьи по разным уголкам необъятной нашей, а в нынешнем моём Оренбурге - все мы, на кого ни укажи, понаехавшие в разные эпохи. Где она - родина моих предков? Как ответить на этот вопрос? Я никогда даже не пыталась искать ответов. А здесь, в полумраке древней сванской церкви я стояла и слушала человека, который буквально врос корнями в эту землю, стал её неотъемлемой частью. Как его отец, деда, прадед, прапрапрапра... Поколения сменяли одно за другим, крутилось колесо жизни, но все они жили здесь, в маленьком селении Лагами, и приходили возносить молитвы и благодарности Богу в стены этого храма. А если и случалось кому-то уехать, то всё равно случалось и возвращаться, потому что многовековая связь с этой землёй - она в крови, и мощный голос её зовёт обратно. - Имя мастера, расписавшего эту церковь, неизвестно. Он был монахом. Мы не можем утверждать точно, но с большой долей вероятности, он тоже принадлежал к нашему роду. Обучившись живописи в одном из монастырей Картли, он вернулся в Сванетию, чтобы расписать фамильную церковь. Семь веков спустя история повторилась: Резо уехал, чтобы обучиться науке реставрации, и вернулся, чтобы стать хранителем этой церкви. По его инициативе и при непосредственном участии группа реставраторов несколько лет назад провела расчистку и консервацию старых фресок. Сейчас на стенах кое-где можно увидеть темные прямоугольники - так выглядели стены до реставрационных работ. - Это очень большой груз и большая ответственность - хранить такое наследие... Фрески далеки от традиционных канонов храмовой росписи, неидеальны, где-то, быть может, покажутся примитивными, но есть в них своё очарование, под которое попадаешь сразу, едва переступив порог. В чём оно - в своеобычности ли, в выражении ли лиц, что при простоте и безыскусности изображения порой всё-таки кажутся живыми, или в удивительном, тревожащим душу драматизме в изображении изломанной фигуры Иисуса Христа? У меня нет ответа на этот вопрос. Но увиденное захватило, увлекло, заставило забыть о времени. Даже фотографировать особо не хотелось, хотя Резо разрешал и даже деликатно вышел за дверь, чтобы не стеснять. Но я лишь сделала несколько общих кадров ради сохранения на память. И даже не знаю, жалею ли об этом сейчас?.. Росписи разной степени сохранности, хуже всего, к сожалению, как уже писала, сохранились на сводах, лучше других - на глухой стене, лишённой окон. Сюжеты традиционные - библейский цикл от Рождества до Преображения, изображения архангелов и святых. На одной из стен, под Успением Богородицы есть портрет заказчика строительства храма Шалвы Киркишлиани. Крещение и Благовещение: Сошествие в Ад, где Адам изображен убеленным сединами старцем, и святые Квирике и Ивлита, особенно почитаемые в Сванетии (главный храм Лагурка посвящён именно им). Святой Георгий: Святой Дмитрий: Воскрешение Лазаря, где свет из окна как часть сюжета: Вхождение в Иерусалим: Над окном - Преображение, ниже - Распятие и Ангел, явившийся Мироносицам у гроба Господня: Архангелы Михаил и Гавриил на необыкновенной красоты алтарной перегородке: Какие орнаменты! И ещё одно чудо - отлично сохранившиеся древние сванские чеканные иконы. Здесь их осталось три, "Четырнадцать в советские ещё времена "временно" забрали в музей", - с сожалением говорит Резо. Слегка оглушенная свалившимся на меня впечатлением, я выхожу и присаживаюсь на скамейку рядом с терпеливо ожидающим меня Резо. Некоторое время мы молчим. - Спасибо Вам. Так красиво. И необычно. И чудо, что к такой старине можно прикоснуться... - Со всего мира приезжают, просят показать - из Канады, Австралии даже были. Я понимаю, что пора уходить, хоть и не очень ещё хочется. Поднимаюсь. И вдруг слышу: - А хочешь нижнюю церковь посмотреть? Да стоило ли спрашивать?! Конечно! Так, что-то быстро у меня сегодня писать не получается, потому оставлю финальную часть рассказа о церкви на следующий раз. Продолжение следует...

-

Время исполнять мечты или Осенние сказки грузинских гор.

День 7. Церковь Преображения в Лагами. "Очень большая ответственность и большой груз - беречь это наследие..." Резо. Повздыхав по поводу не открывшегося мне музея Михаила Хергиани, я почти наугад свернула в узкую боковую улочку. И снова вспомнился Александр Кузнецов: "Мы ходили по Лагами, по узким проулочкам мимо закопченных дымом многих веков узких окон-бойниц, мимо старых развалин; по кладбищу, расположенному тут же, среди домов; мимо башен; мимо таинственных, выложенных у подножья башен каменных пещер—гуэм. Достаточно только посмотреть на все это, чтобы понять: детство, проведенное здесь, не забыть. Как все это должно быть дорого человеку, выросшему в таком окружении! Какую сильную привязанность к своей земле оставляет в человеке такая своеобразная, неповторимая обстановка! Разве можно сравнить это с детством, проведенным среди одинаковых домов-коробок? Как обедняет себя человек стандартом, стереотипностью, штампом..." ("Внизу - Сванетия") Вот и я шла по следам Миши и Саши с ощущением очередного провала во времени: Древняя каменная кладка, старые башни-стражи вокруг старинного фамильного кладбища, дома кругом, принадлежащие членам одного рода... пожалуй, именно здесь я нашла ту Местию, которой мне в этот приезд не хватала - древнюю, патриархальную, хранящую традиции и почти не подвергшуюся веяниям современности: И венцом всего этого великолепия сохранившейся старины возвышалась надо мной традиционно небольшая сванская церковь, тоже фамильная, родовая: С той стороны, с которой я подошла, она скрывалась в тени огромного старого дерева: Я обошла по кругу в поисках входа: Калитка явно открывалась простым нажатием, но что из того? Войти без спроса я бы всё равно не решилась, да и куда? Ну, пройду во двор, а дальше всё равно наверняка закрыто, как и большая часть сванских родовых храмов. Не для чужих он строились, не для всех открыты. Рядом с калиткой на камне - пара номеров телефонов и имя Резо. Я почти не колебалась - беспокоить человека ради удовлетворения праздного любопытства решиться мне было бы сложно. Шла я сюда на самом деле в нелепой надежде на чудо - а вдруг в храме кто-то будет, можно будет спросить разрешения посмотреть. Но не сбылось... я было уже собралась смириться с вторым за полчаса разочарованием и уйти, но что-то не отпускало. Я стояла перед калиткой, силясь рассмотреть бледные фрагменты внешних фресок на стенах, когда из-за угла храма вдруг вышла бабушка. Я поздоровалась и посторонилась, уступая дорогу на узкой улочке, а она вдруг тепло улыбнулась и показала на номера телефонов Резо. Я кивнула и... вдруг решительно набрала номер. Мужской голос в трубке появился уже через пару гудков, не давая шанса испугаться и передумать, и на мой вопрос последовал ответ: "Калитку откройте и заходите во двор, я через 5 минут подойду". Аккуратно прикрыв за собой дверцу, я сделала пару шагов и замерла на месте. Словно удерживало что-то - шататься по двору, заглядывая во все углы без хозяина казалось неправильным. Потому я просто стояла и смотрела на стену храма перед собой, пока внезапно не почувствовала, как перехватывает дыхание и по щекам текут невесть откуда взявшиеся слёзы. И было это так до испуга неожиданно... я до сих пор не понимаю, что я ощущаю в такие моменты, под влияние чего попадаю: сильную энергетику веками намоленного места, мощь таланта и характера создателей, свет души хранителей ли?.. Нечасто со мной такое бывает, навскидку вспомню лишь пару мест, вызывавших подобный душевный трепет, внутреннюю дрожь. Совсем не ожидала таких эмоций в маленькой церкви Сванетии. Хотя... а когда я их ожидала-то? Каждый раз же сюрпризом становится:) А стена, на которую я смотрю, - это редкий пример сохранившейся с 14-го века внешней росписи стен. Уникальность сванских храмов состоит в том, что украшали фресками их не только внутри, но и снаружи. Сложно ожидать, что под влиянием солнца, ветров, дождей и снегов, перепадов температур внешние росписи сохранятся в первозданной яркости красок на протяжении семи веков. К сожалению, они утрачены почти полностью. На редких церковных фасадах можно рассмотреть лишь некоторые фрагменты, как вот здесь, в Лагами: На стене, что я рассматривала в ожидании Резо, была некогда изображена сцена изгнания Адама и Евы из райского сада. Человеческие фигуры и изгоняющих их архангелов почти уже не рассмотреть, зато какая красивая, изящная проработка деталей в изображениях райских деревьев: На другой стене изображение и вовсе почти не читается - исследования показали, что то была сцена охоты святого Евстафия, если присмотреться, можно увидеть стремительно бегущего оленя, который оглядывается назад, на преследователей, а меж рогов у него икона. На фото практически не видно, зато есть возможность рассмотреть узор на карнизе:) Ожидание моё длилось недолго, вскоре пришёл Резо, открыл замок на низенькой двери церкви и повёл меня осматривать чудеса, что скрываются внутри, за неприметным фасадом.

-

Время исполнять мечты или Осенние сказки грузинских гор.

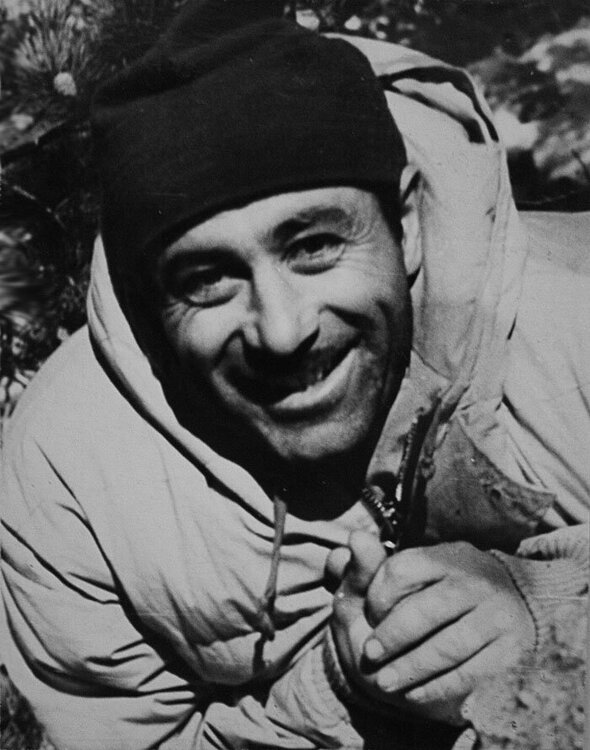

А дальше будет пара историй о людях Сванетии. День 7. Музей Хергиани. Несостоявшееся... «В Сванэти говорят о горовосходителях: они стремятся к заоблачным высотам, чтобы проложить дорогу к солнцу, к лучезарному девятиокому светилу, которое всем равно светит и равно приносит счастье. Они ищут счастье и борются со смертью.» (Мирон Хергиани «Тигр скал») Пожалуй, больше, чем даже в этнографический музей я хотела бы попасть в дом-музей Михаила Хергиани. Но… опять не сложилось. Вот он, передо мной, но тих, безмолвен и пуст. Ворота закрыты, никаких признаков звонка или номера телефона, по которому можно договориться о визите. Я походила кругами, посмотрела на бюст человека, которого в не столь далёкие 1960-ые знал весь альпинистский мир и память которого чтут до сих пор здесь, на его родине, и ушла ни с чем. К сожалению. Я откладывала рассказ о нём до того, как будет повод заодно рассказать и о посещении музея, но… кто его знает, случится ли то посещение когда-нибудь? Кем же он был, Михаил Хергиани, обладатель трёх имен (от рождения Чхумлиан, для друзей и родных – Минан, для коллег по альп.лагерю – Миша, Михаил)? Гениальный альпинист, семикратный чемпион СССР по скалолазанью, первопроходец сложнейших горных маршрутов (в числе прочих – «Зеркало Ушбы», отвесная 900-метровая скальная стена, которую до него не удавалось преодолеть никому, да и после него – тоже), за ловкость и скорость передвижения прозванный «Тигром скал». Но огромной народной любовью он пользовался прежде всего не за то, а за простые человеческие качества – душевность, отзывчивость, доброту и всегдашнюю готовность помочь. «...Промчатся годы, пройдут столетия... И седовласый старец будет сказывать древние предания: Вначале был Беткил. После Беткила был Чорла. После Чорла — Муратби Киболани... ...Алеша и Гио. ...Бекну и Чичико, Габриэл и Годжи, Максиме и Бесарион... И было два Михаила Хергиани: Михаил Младший и Михаил Тигр скал. Они были охотниками и скалолазами Львиного ущелья, рыцарями гор и вершин заоблачных, им сопричастными. И потом было... Его знал весь мир как мужественнейшего альпиниста, удивительного духа гор, в журналах и газетах крупным шрифтом печатались репортажи и очерки с броскими заголовками: «Тигр скал из Грузии», «Человек-чудо»... Множество легенд ходило о Михаиле. Говорили, будто господь бог наделил его даром проникать в сокровенные тайны горных недр и предсказывать погоду. Еще говорили, что если он одним только пальцем зацепится за голый выступ скалы, целую неделю провисит над пропастью и не издаст стона. Чего только не говорили о Тигре скал!.. А в действительности был он обыкновенный человек. Человек со своими каждодневными заботами и радостями.» (Мирон Хергиани «Тигр скал») Помимо множества сложных восхождений на его счету и большое количество проведённых спасательных работ в горах и спасённых жизней. Так, в 1961-ом году он, не задумываясь, прервал восхождение на пик Победы, чтобы спустить вниз едва не погибшего двоюродного брата Мишу Хергиани-младшего. Та экспедиция закончилась трагически – из шести участников штурмовой группы погибли трое, тело Илико Габлиани так и осталось лежать где-то на склонах Победы. В 1966-м Михаил вновь приехал туда, чтобы подняться на пик Победы, а потом найти и спустить вниз тело Илико. Ибо сван, по традиции, должен покоиться в сванской земле. Ему так и не удалось вернуть Илико на родину, он снова сошёл с маршрута, чтобы принять участие в спасательной операции. «Тигр скал» всегда спешил на помощь в ней нуждающимся. Он очень любил родную Сванетию, сделал многое для её развития, для привлечения сюда спортсменов страны, организовав школу альпинизма; для сохранения её традиций, её наследия – объехав каждый её уголок в этнографических экспедициях. Михаил Хергиани был потомственным восходителем, его отец Бесарион взошел на Ушбу ещё в далеком 1937-ом году. Но как же при этом Бесарион не хотел, чтобы сын шёл по его стопам… словно чувствовал, что недолгим будет тот путь, хоть и ярким. Михаила не стало, когда ему было всего 37. В 1969-ом году во время восхождения на вершину Суальто в Доломитовых Альпах случился камнепад, и скатившийся с вершины камень перебил верёвку Михаила. «В тот вечер они долго беседовали — Армандо и Миша. Хозяин между прочим заметил: — Вот вершина Су-Альто и вправду великолепна. На Су-Альто поднялась двойка французских альпинистов Ливанос — Габриэль. После них никто не смог ее покорить. У Миши посветлело лицо, и он сказал: — У меня был дядя, бесстрашный горовосходи¬тель, альпинист Габриэл Хергиани. Я поднимусь на Су-Альто, и пускай отныне, говоря о Су-Альто, вспоминают двух Габриэлов — французского Габриэла и Габриэла Хергиани из Грузии! Четвертого июля ранним утром Михаил Хергиани и Вячеслав Онищенко вышли на Су-Альто. Внизу, у подступов, собралось множество народа. Восходители были уже на такой высоте, откуда болельщики казались не больше горошины. Не слышно было им и жужжания кинокамеры, которая запечатлевала на пленке каждое их движение. Связку вел Михаил. Он шел быстро, вольно, легко. Движения его, как всегда, были уверенны, точны, поразительно пластичны и цепки. Поистине тигриными прыжками перепрыгивал он через трещины, с уступа на уступ. Вячеслав отлично обеспечивал тыл. Он почти полностью перешел на страховку. Вот она, гладкая отвесная скала... Миша тщательно укрепил страховочную веревку. Осталось пройти эту скалу, и они будут на вершине! Начался штурм. Вячеслав крепко держит веревку. Пристальным, напряженным взором следит за Мишей. Миша скрылся за гребнем. Он на вершине! Внизу — пропасть, над головой, везде вокруг — небо, такое голубое небо, каким оно бывает лишь на вершинах — таинственное, глубокое, сияющее... Золотом солнца пронизана голубизна... Где-то далеко, над самым горизонтом померещилось чье-то лицо... Не чье-то — дяди Габриэла. Тревожное лицо, глаза полны мольбы. Он крикнул... Миша мгновенно почуял опасность, потянул страховочную веревку. Она поддалась, и он приготовился к прыжку. С вершины Су-Альто будто сорвалось что-то и, прочертив небо, воздух, с глухим стуком исчезло внизу. ...Вместе с обрывком веревки в руках Тигр скал совершил свой последний прыжок — в лазурное небо Италии... Так закончилось состязание двух Габриэлов... И был еще третий Габриэл — Микел-Габриэл! Eго никто не увидел и никто не узнал — кроме самого Михаила. И никто, кроме Михаила, не услышал его жуткого, леденящего смеха над вершиной Су-Альто.» (Мирон Хергиани «Тигр скал») *** А дом, который я не увидела, прекрасно и наглядно описан Александром Кузнецовым в книге, посвящённой памяти Михаила Хергиани, «Внизу – Сванетия». Сейчас на втором этаже экспозиция, посвящённая Михаилу, с его фото, личными вещами, альпинистским снаряжением. Быть может, всё-таки когда-нибудь удастся посетить. Это не тот дом, в котором Чхумлиан родился, это - «дом тети Сары и дяди Никалоза Хергиани, сохранившийся почти в полной неприкосновенности. Он вполне мог бы служить музеем старого сванского быта. Поскольку внешне и внутренне строения сванского дома были во всех дворах одинаковыми, я опишу дом Сары Хергиани, воспитавшей Мишу, так как он рано остался без матери. Этот довольно сложно устроенный дом прежде всего каменный: строился с таким расчетом, чтобы его невозможно было поджечь. Состоит он из трех этажей и башни. Стены дома и башни украшены снаружи рогами туров, их было на стенах великое множество. Пропали рога сравнительно недавно: в Грузии вошли в моду турьи рога, их стали выделывать в большом количестве для вина. И рогов на стенах сванских домов не стало. Зато остались турьи кости. Их никогда не выбрасывали, а складывали в башне. Убить тура из лука и даже из кремневого ружья дело нелегкое, поэтому кости тура — свидетельство ловкости и охотничьего искусства хозяина дома и его предков. Средний этаж—мачуб—служил зимним помещением. Большая комната, скорее даже зал с одной узкой бойницей вместо окна. Тонкий луч света и в самый солнечный день не освещает помещения, тут всегда полумрак. Вдоль трех стен отгорожены помещения для скота. Смотрятся они как театральные ложи, из которых выглядывают не меломаны, а рогатые морды коров и быков. Каждая такая ложа обрамлена закругленным сверху окном с деревянной резьбой. Амбразуры эти соединены сплошной деревянной и тоже резной стеной. Бывает у этих лож и бельэтаж. Верхние амбразуры поменьше, и из них выглядывают овечьи морды, В сванском доме-крепости скот должен был всегда находиться при людях, чтобы в случае нападения враги не могли увести его со двора. Вдоль четвертой стены идет такая же резная перегородка, там помещены шкафы с полками для посуды и продуктов. Посередине зала горит костер. Никаких печей у сванов не было. Просто очаг, и над ним повешена во избежание пожара большая каменная, обычно из шифера, плита. Бревна, поддерживающие эту плиту, по концам украшены деревянной скульптурой в виде воловьих голов, реже лошадиных или турьих. Дым от огня выходит через окно-щель в верхнее помещение, а там через крышу. Возле очага установлена на треноге или иной подставке другая шиферная плита, поменьше. На ней пекли лепешки. Медные котлы для приготовления пищи вешались над огнем на очажной цепи. Кованая и всегда очень древняя цепь—предмет священный, символ очага, символ семьи, дома, рода. На ней клялись, на ней проклинали. Унести ее из чужого дома считалось страшным оскорблением, смываемым только кровью. Такую цепь из своего старого дома Миша перенес к себе. Хергиани строили новый дом, и Миша хотел оборудовать его так, чтобы современность интерьера сочеталась со сванской стариной. Перенес он оттуда и старинный светильник. Светильники хороши в доме тети Сары, один стоящий на полу, другой подвесной. Оба кованые, круглые, с четырьмя бычьими мордами. Служили они подставками для лучины, так же как и русский светец. У очага стоит украшенное деревянной резьбой кресло—место старшего, главы семьи. Удобное с подлокотниками сиденье это напоминает трон, эмблему власти. Против него место для детей, а по бокам располагаются деревянные диваны, тоже в резьбе, по одну сторону—для мужчин, по другую — для женщин. Поодаль от очага такие же диваны заменяют кровати; но бывали в иных домах, как утверждает Миша, широкие и удобные кровати, резные, красивые. Я их не видел. В иных домах на ночь располагались над помещением для скота. В углах могут стоять большие лари для зерна, муки, сундуки для одежды и огромные медные котлы для варки араки. Ну, иногда встречались еще низенькие столики и треногие табуретки, они чаще стояли наверху— в дарбазе. Летнее помещение—дарбаз—располагалось над мачубом. Зимой тут сеновал. Дарбаз соединяется с мачубом небольшим закрывающимся отверстием, в него прямо на пол мачуба сбрасывают сено скотине. С пола сено подбирают и отправляют в резные окна. На лето из мачуба часть мебели переносили в дарбаз и жили там. Мачуб летом пустовал. В нижнем этаже сванского дома имеется нежилое помещение, использовавшееся как подвал или подземелье. Оно без окон, стены сложены из огромных, иной раз до двух метров в длину, камней, и выглядит мрачно. Здесь, так же, как и в башнях, отсиживались при осаде, держали в этом каменном мешке пленных или украденных. По словам дяди Никалоза, воровать людей из соседних селений или обществ было делом довольно обычным для сванов. Существовала даже определенная такса для выкупа украденных людей, она обычно исчислялась не быками, не землей, а оружием. Например, молодая н красивая девушка была «эквивалентна» позолоченному ружью. В углу подземелья Хергиани стоит огромный, ведер на тридцать, резервуар для воды. Недавно он раскололся, и теперь можно видеть, что он внутри сделан из обожженной глины, а снаружи выложен мелким камнем, скрепленным известью. Сводчатый потолок подземелья весь белый от толстого слоя плесени. Она свисает хлопьями в несколько сантиметров длины. Дядя Никалоз утверждал, что из этой плесени сваны изготавливали порох, что порох получался в виде черного порошка, наподобие муки. Мне как-то не очень верилось в это тогда, н я взял щепоть плесени, завернул в бумажку. В Москве отдал ребятам из МГУ это вещество для химического анализа. И оказалось, что действительно в состав белого налета, покрывающего потолки в сванских подземельях, входят сера и селитра. В обстановке такого дома Миша и рос до тех пор, пока не пошел в школу. Семья была большой и веселой. Только у одной тети Сары, которой сейчас семьдесят четыре года, было двенадцать детей, да у другого дяди было восемь ребятишек, с ними и рос. Характер в эти годы был, видимо, у моего названого брата скверный, ибо отец называл его не иначе как «все наоборот». Обыкновенный детский негативизм, наверное. Был он обидчив, драчлив и часто после очередной драки или обиды не приходил домой, а прятался где-нибудь в башне, в подземелье и ночевал там в темных углах. Слушался он в своем раннем детстве только одного человека — деда Антона. Я видел фотографию этого деда. На ней изображен человек высокого роста, с пышными усами, в черкеске и с длинной палкой в руках. Стоит он на леднике на фоне гор…» В качестве иллюстраций к описанию традиционного сванского дома могу предложить разе что фото с посещённого в прошлый раз дома в Ушгули. Если интересно, как выглядят перегородки, очаг, кресло главы семьи и прочая утварь - можно посмотреть там. А мне же пора двигаться дальше. Продолжение следует...

-

Время исполнять мечты или Осенние сказки грузинских гор.

Дошла до моста, через который позавчера переходила Местиачалу, когда возвращалась от креста. Тогда, стоя на этом мосту, я любовалась зубчатыми вершинами Далакора, сейчас же гор совсем не было видно за клубящимися перед ними облаками: Зато какие краски вокруг, словно омытая дождём сванская осень стала ещё ярче:) Мой дальнейший путь предполагался на другой берег, вот в это, ближайшее к мосту, на котором я стояла, селение Лагами, но мапс.ме как-то засомневался, короткую дорогу показывал неуверенно, то и дело сбиваясь. Рисковать, собрав всю грязь Местии, упереться в чей-нибудь забор, не хотелось, поэтому я решила вернуться до М-образного мостика тем же путём, и идти по нормальной забетонированной улице, в которой была уверена: А тут и заснеженные горы слегка показались:) Перейдя через речку, повернула направо и вновь потопала в сторону Лагами, не забывая посматривать теперь на тот берег, по которому гуляла только что: И вот первая моя цель на сегодня и... первое разочарование. Продолжение следует...

-

Время исполнять мечты или Осенние сказки грузинских гор.

Аэропорт тихо дремлет - погода нелётная, самолетики сегодня не прилетят: Облака, выползая из ущелья и стекая с верхушек гор, подбираются порой к самой церкви: Облачные шарфики цепляются за верхушки деревьев на склонах гор: Вспомнилось: "Облака - белогривые лошадки": Шикарный орех:) А дальше снова обнаружилась алыча, мимо которой не пройти равнодушно:)

-

Время исполнять мечты или Осенние сказки грузинских гор.

Итак, переходим к дождливым картинкам:) День 7. Дождь в Местии. Часть 1. Утром я выглянула в окно, чтобы оценить масштабы погодной катастрофы. Дождь бы, но уже не извергался вселенским потопом, а лишь мелко моросил, видимо, тот самый, что зовут სინსლვა (синслва). Под таким гулять в дождевике вполне комфортно. К тому же когда на завтрак слопаешь примерно половину шотис-пури, щедро намазав на неё мацони, не считая яичницы, овощей и кекса на десерт, выгуливать это обжорство надо однозначно, без вариантов. После завтрака выглянула с веранды - дождь сделался почти совсем незаметным, а по склонам окружающих гор вальяжно разлеглись красивые пушистые облака. Воздух был свеж и ароматен, к тому же безветренно и на удивление тепло, так что где-то через полчаса прогулки я остановилась и сложила в рюкзак куртку, оставив один дождевик - от ходьбы стало жарко. *** За несколько дней до... - Я тоже в Сванетию в пятницу-воскресенье с туристами еду, может, ещё увидимся. - Там прогноз не очень... Скажи, чем заняться в Местии в дождь? - Нуууу, если в первый раз, то по музеям можно сходить. А если не в первый, даже не знаю:)) *** Я, хоть и не в первый раз, но с музеями в прошлый приезд у меня не очень сложилось. Поэтому было, чем заняться на день. Но для начала я решила просто прогуляться, подышать воздухом, пока снова не ливануло как из ведра. Шла не за каким-то достопримечательностями, а чисто ради прогулки, по той же самой дороге, что позавчера проходила дважды - в сторону аэропорта и немного дальше. Ну, просто это был более-менее протяжённый маршрут с бетонкой под ногами, где можно было не бояться утонуть в грязи по колено. Но фотоаппарат всё же прихватила - облака, примостившиеся на горах, поснимать. Потому дальше будут дождливые картинки. Облачность над Местией то опускалась совсем низко, заволакивая даже улицы селения, то поднималась и становилась полупрозрачной, иногда даже становилось заметно светлее и казалось, что вот-вот из-за облачного покрывала выглянет солнце, а порой высовывались из-под него заснеженные бока Тетнульди. Дождь лишь изредка подбрасывал заряд мелких капель, которые тут же высыхали на куртке дождевика. Забегая вперёд, скажу, что сванский дождь оказался вообще неплохим парнем, покладистым и добродушным, усиливался всякий раз ровно тогда, когда я заходила под крышу. Под ощутимый я за все дни попала от силу пару раз. Воды в реках прибавилось, и цвет её изменился - от льдисто-серо-голубого вчера к желтовато-белёсому сегодня, после дождя:

-

Время исполнять мечты или Осенние сказки грузинских гор.

Лирическое (лингвистическое) отступление. Вспомнилось... Вы знаете, что грузинский язык знает более 50 слов для обозначения разных оттенков дождя? Однажды журналист из Америки, грузин по рождению, Манучар Качахидзе написал: "Я не могу понять тех грузинских "американцев", которые для того, чтобы выразить свою мысль переходят на английский, - в то время как в грузинском для одного только "дождя" есть 64 имени". И опубликовал "дождливый" словарик:) Справедливости ради, он включил туда и некоторые названия из других языков народов, проживающих в Грузии (мегрельского, сванского, например). Но даже цифра 50 впечатляет. Дожди в Грузии в самом деле идут многочисленные и разнообразные, их интенсивность и оттенки меняются от времени года, региона и прочего. Есть дожди нужные и долгожданные, что освежают после изнуряющей жары и дают такую необходимую влагу растениям в период их роста. Есть дожди вредные, со склочным характером, что льют часами напролёт, не переставая, вызывая резкий подъем воды в реках, наводнения, обвалы и камнепады в горах. Есть жестокие дожди-убийцы, что сопровождаемые снегом, градом и ураганным ветром, способны погубить виноград в самой финальной стадии его созревания, лишив кахетинцев главного источника благосостояния - вина. Есть дожди меланхоличные, что мелкой пылью моросят, навевая тихую грусть. И т.д., и т.п. Общепринятое слово - წვიმა (цвима) - дождь, წვიმს (цвимс) - идёт дождь. Некоторые другие варианты: დელგმა (делгма) - средне-сильный дождь, ზღველა (згхвела) - проливной дождь სინსლვა (синслва) - дождь с мелкими каплями თოროხაპანი (торохапани) - сильный дождь с утра მანანა (манана) - легкий мягкий дождь ჟღმურტლი (жгхмуртли) - дождь с туманом ქაშანი (кашани) - дождь с ветром и громко стучащими каплями ძანძარი (дзандзари) - бесконечный, затяжной дождь ჭყაპი (чкхапи) - дождь со снегом მზე პირს იბანს (мзэ пирс ибанс) - "солнечный" дождь (когда и льёт, и солнце светит одновременно) В последующие дни как раз появится повод изучить все эти варианты на практике:)) Это в первую дождливую ночь я засыпала с мыслью, что день-два и вся эта дождливая вакханалия закончится, и выйдет солнце, и планы мои все сбудутся... Ага, сейчас:) Я тогда ещё не знала, что у грузинского дождя есть (впрочем, как и всегда) своё мнение о моих планах...

-

Время исполнять мечты или Осенние сказки грузинских гор.

День 6. Картинки из Ушгули. Итак, задержавшись ненадолго у храма Джграг, я отправилась побродить по улицам Ушгули. Конкретной цели не было, шла куда глаза глядят, вспоминая, узнавая и ловя изменения. Ушгули тоже менялось, как и Местия – строились многочисленные гостевые дома, кафе, ресторанчики. Последних в глаза бросалось меньше, чем в Местии, но всё же были. Туриндустрия пробиралась и сюда. Руины Верхнего замка виднеются, до которых снова не хватило времени дойти: Незаметно вышла на дорогу, что уходит дальше на перевал Загаро. Её активно ремонтируют, укладывая очередной слой бетонки. К Нижнему замку подниматься мне стало лень, я забралась на какой-то безымянный соседний холм, чтобы сделать фото, потом вновь спустилась на дорогу. Откуда ни возьмись вдруг появилось несколько больших бездомных собак, стало как-то жутковато в таком окружении. Хотя грузинские собаки обычно добродушны и безобидны, но в таком количестве… в общем, я невольно порадовалась, когда дошла до дорожных рабочих, избавившись от одиночества, правда, бонусом слегка покрылась пылью:) Мост, от которого договорились уезжать, был перед глазами, но времени до отъезда оставалось ещё минут сорок. И я ушла в соседнее, стоящее за холмом с Нижним замком селение Чажаши. То самое, где в прошлый раз мне почудилось, что часы времени остановились где-то пять столетий тому назад. Я снова без цели бродила по улицам, смотрела на башни – немых стражей времени, порой останавливалась, чтобы прикоснуться рукой к древним, без раствора сложенным камням. Здесь мне повстречался симпатяга-пёс, взявший меня под своё покровительство, все остальные четверолапые при виде его куда-то незаметно исчезли. Так мы дошли с ним до небольшого холма, увенчанного башней, у стены которой притулилась скамейка. Я её помнила, шесть лет назад у меня случайно получился красивый кадр с бабушкой, сидящей на этой лавочке. Камни были тёплыми от едва только спрятавшихся за облака солнечных лучей, мой хвостатый проводник тут же плюхнулся на бок, грея спину о нагретую за день кладку башни. Я тоже решила присесть отдохнуть. Когда до назначенного времени отъезда оставалось минут 15, я спустилась к мосту, бросив прощальный взгляд на Чажаши. Кафе, от которого мы в прошлый раз уезжали, было закрыто, нашей делики видно не было. Да и в целом Ушгули к половине шестого вечера опустело – туристы давно по большей части вернулись в Местию. Я решила, что мимо моста всё равно не проехать, с нашей машиной, стоя у дороги, я точно не разминусь, и, поскольку запас времени ещё был, отправилась немного прогуляться по берегу Ингури, посмотреть на то, как весело и бурливо прыгает она по порожкам. И тут заметила своих попутчиков в новом ресторанчике с симпатично-оформленной территорией на другом берегу. Вернувшись чуть назад, перешла речку по мостику как раз к назначенному Гио времени отъезда. Остальные давно были здесь, потому мы быстро расселись по местам и поехали. Про Башню любви, конечно же, никто уже не вспомнил. Да и о других остановках речи не шло – сгустились тучи, помноженные на начинающиеся сумерки. До Местии доехали в седьмом часу, облегчив жизнь нашему водителю, все вышли в центре, у автостанции, и разбрелись, кто куда. Я пошла в примеченное накануне кафе за кубдари, мимоходом удивившись, что до сих пор нет обещанного во второй половине дня дождя. Но погода исправилась быстро – когда минут через тридцать я вышла с коробкой с горячим пирогом, с неба упали первые капли. Пока ещё это был приятный тёплый дождик, под которым гулять – в удовольствие. Но едва я поднялась на веранду, как небо словно разорвало яркой вспышкой молнии, загрохотало и полило сплошной стеной. Началось… Дождь принимался идти несколько раз за ночь. Да такой, что казалось, на Местию обрушился вселенский потоп. Такого ливня, говорят, здесь не видали давно. Пару раз я просыпалась (чтоб вы понимали, в грозу я сплю гораздо крепче, чем в нормальную погоду, не слыша обычно вообще НИЧЕГО, чем удивляю всех окружающих, но не в этот раз) от оглушительных раскатов грома и гула воды, реками сбегающей по улицам. Но вот же удивительно – к утру не видно было ни огромных луж, ни какой либо фантастической грязи. Куда что делось? Однако, о том я подумаю завтра:) Пока же я пила чай с кубдари, с улыбкой вспоминала прошедший день, который был прекрасен в каждой своей минуте и засыпала под прекрасную колыбельную - шум дождя. Продолжение следует...

-

Время исполнять мечты или Осенние сказки грузинских гор.

... и восемнадцать видов Шхары:) Между тем в другой стороне, там, откуда мы приехали совсем недавно, разыгрывалась драматическая битва добра со злом, света и тьмы, суровых туч и бесстрашных золотистых солнечных лучей, что пытались разорвать плотную облачную завесу, чтобы выпустить на свободу спелёнатые тучами вершины красавицы Шхары. Оторваться от этого вызывающего восторг зрелища было невозможно: тучи, словно живые мифические существа, клубились, меняли форму, то закручиваясь в спирали и завитки, то распластавшись тонкой полупрозрачной пеленой, сползали по склонам, обнажая заснеженные вершины. Я смотрела и пыталась поймать момент, когда, наконец, расползутся, разбегутся они в разные стороны, хотя бы на короткий миг позволив полюбоваться белоснежной стеной Шхары во всей красе, но... напрасно. И всё-таки это были восхитительные картины, написанные самым лучшим, самым гениальным художником - природой. Хотелось хоть как-то сохранить их, такие недолговечные, запечатлеть на память. Так и появились двадцать видов Шхары, из которых мне сложно выбрать лучший, потому прошу понять и простить:) Когда в наблюдаемом мной противостоянии окончательно победила облачность, спустившись низко и закрыв собой едва ли не все горы, я решила всё-таки спуститься вниз и немного прогуляться по улицам Ушгули, задержавшись ненадолго у ещё одной запомнившейся мне маленькой церкви Джграг, которая, снова была на замке. Не всё таки открылось для глаз любопытных туристов. Плюшевые горы тоже прекрасны, не одними заснеженными восхищаться:) Прощальный взгляд на Ламарию: И немного еще продолжения следует...

-

Время исполнять мечты или Осенние сказки грузинских гор.

День 6. Монастырь Ламария... Вчера остановилась на том, что мы двинулись в обратный путь, но ещё не окончательно в Местию - ведь Гио обещал два часа на Ушгули. Было около 15-30, когда наша делика притормозила возле Ламарии. - Будете выходить? - спросил Гио. Попутчики мои как-то неуверенно переглянулись и пожали плечами - после пешей прогулки до ледника сильно ощущалось желание поесть и ещё более - не топать слишком много пешком, а путь от монастыря до башен Ушгули казался им далёким. Видя эти сомнения и колебания, я решилась: - Скажи, пожалуйста, во сколько и откуда мы будем уезжать, я приду к нужному времени. Бывала в Ушгули, не потеряюсь. Здесь хочу побыть больше, чем внизу. - Может, мы тогда все вместе?.. - снова засомневались попутчики, но я решительно отвергла это предложение. - Ребят, я не на пять минут. Я всё равно здесь останусь. - поймав в зеркале заднего вида взгляд Гио, увидела в нём понимание. - Ровно через два часа. Кафе возле моста знаешь же? - я кивнула, сверила время с часами нашего водителя и, подхватив рюкзак, выпрыгнула из машины у ворот древнего монастыря. Я стояла у калитки и чувствовала себя пилигримом-странником, вернувшимся туда, откуда уходил, спустя годы. Много воды утекло, много шагов пройдено, много нового узнано, много мыслей передумано, что-то изменилось внутри меня, в моём мировоззрении, быть может, а монастырь, как оплот, как якорь в бушующем водовороте времени, - неизменен и почти вечен. В нём всё осталось ровно также, как шесть лет назад, в мой прошлый приезд. Что такое шесть лет в сравнении с шестью столетиями его истории? Лишь суровый сван, трепетно стерегущий вход в храм, исчез от входных дверей, унеся с собой ореол таинственности, загадочности и недоступности места. Сейчас двери храма свободно открыты для всех желающих заглянуть внутрь. А вот в атмосфере и вызываемых эмоциях тоже ничего не изменилось - всё тот же душевный трепет и сумбур в мыслях под древними каменными сводами, и всё та же тишина, умиротворение и ощущение света в душе послевкусием. Я снова сидела на каменном уступе, прислонившись спиной к опоясывающей территорию монастыря стене, и снова не хотела уходить. Минуты текли за минутами, заглядывали и убегали дальше коллеги-туристы, а я всё сидела и сидела в монастырском дворе, не в силах заставить себя подняться и уйти. Да и зачем? Времени было много, улицы Ушгули мной были исхожены в прошлый раз, так почему бы не задержаться в том месте, куда мне так хотелось вернуться? После созерцания мощи и величия природы, воплотившихся в леднике Шхары, мне хотелось побыть в одиночестве, помолчать, и здесь, в Ламарии, я получила желаемое. Историю и легенды Ламарии (и не только) я рассказывала здесь, повторяться не буду. Пусть будет просто немного картинок и тишины:) Только в этот раз обратила внимание на то, что в храме сохранилась старая алтарная перегородка, коих в Грузии вообще осталось немного: От счастья безмятежного ничегонеделания и созерцания меня отвлекла лишь мысль о том, что двор монастырский заливают солнечные лучи, а вдруг и над Шхарой тучи разошлись? Надо ж было пойти посмотреть... Прикрыв за собой монастырскую калитку, я увидела перед собой частично высвободившуюся из-под облачного покрывала прекрасную гору, на парковке - подъехавшую большую шумную туристическую семью, а на дороге, ведущей от Жибиани, одного из сёл Ушгули, - пару своих попутчиков. Всё-таки решили вернуться, решили, что виды на Ушгули от Ламарии лучше будут. Не поспоришь...

-

Время исполнять мечты или Осенние сказки грузинских гор.

Да, конечно, там одна тропа:)

-

Время исполнять мечты или Осенние сказки грузинских гор.

Да уж, и у меня те же мысли. Внизу, у подножья этих гор какая-то муравьиная суета, которая пройдёт, промелькнёт незаметно, сменят друг друга десятки поколений, а эти горы как стояли, так и будут стоять, снисходительно взирая на всю эту скоротечность. Сколько они видели и сколько ещё увидят... Самое сильное подобное впечатление нашей незначительности рядом с ними у меня всегда возникает в узком ущелье Дарьяла, на границе. Смотришь, как нависают над тобой суровые скалы, и думаешь - какие там границы, политические и человеческие страсти, когда при желании эти горы уничтожат всю эту мелкую суету одним своим вздохом? Что мы рядом с ними и что за термин придумали, теща своё самолюбие, - "покорить"?

-

Время исполнять мечты или Осенние сказки грузинских гор.

Вот я так после прошлогодних отзывов вашей группы все свои старые заметки перечитала заново и вспомнила о том, что очень хотела вернуться в Сванетию:)

-

Балканская прожарка в туре 4SXL AVIA-NEW (11 -23 августа 2025г. Гид Юлия Баврина). Выход из зоны комфорта

Какой чудесный живописный старый город!

-

Время исполнять мечты или Осенние сказки грузинских гор.

День 6. От ледника обратно. Дорожные картинки. Бросив взгляд на часы, поняла, что пора топать обратно. Бежать-то совсем не хотелось, а неспешная прогулка как раз укладывалась в отведённое Гио время. Потому, окинув прощальным взглядом ледник, я отправилась в обратный путь, не забывая оглядываться периодически назад - Шхара не отпускала:) Ничего принципиально нового я, конечно, не увидела, но ещё немного осенне-дорожных картинок всё-таки оставлю здесь, на память. Никак не могу распрощаться с той восхитительно-красивой тропой:) Те самые гигантские листья борщевика, рядом с которыми был незаметен мой ботинок 38-го размера (в "Посиделках" где-то показывала фото) Только на обратном пути заметила, что недалеко от начала тропы рядом с Ингури течёт ярко-окрашенная минералка: Между тем, если по склонам Шхары ещё плясали солнечные зайчики, то над головой и в стороне Ушгули всё больше сгущались тучи: И ровно в тот момент, когда я дошла до машины, на землю упали первые крупные капли дождя: Поначалу я, не обращая на них внимания, не торопясь, сложила палки и убрала в рюкзак, но дождь становился всё сильнее, заставляя забраться в машину, а потом и вовсе по стёклам и крыше застучал град: Девочки наши, традиционно задержавшиеся дольше всех, попали под него где-то в финале пути и прибежали с бурей эмоций. Впрочем, закончились все виды осадков так же неожиданно, как и начались. К тому времени, когда мы все собрались и готовы были уезжать, в стороне Ушгули снова проглядывало в прорехи туч кусочки голубого неба. Готовы были уезжать... но не тут-то было! - А тут минеральный источник недалеко, можно я схожу? - и не дожидаясь согласия, одна из подруг отправилась куда-то за реку. Гио оставалось только, вздохнув, кивнуть вслед. Итого по времени: в отведённые три часа мы, в принципе, уложились. Вполне достаточное время для неспешного похода-прогулки и получасового примерно созерцания ледника. Спасибо, Гио:) Наконец, собравшись полным составом, едем в Ушгули. С переднего сидения меня тактично выселили, попросив поделиться возможностью поснимать, потому дорожных кадров больше не будет. А продолжение следует...

-

Время исполнять мечты или Осенние сказки грузинских гор.

День 6. Ледник Шхары. Как описать словами те невероятные природные мощь и величие, что открываются твоим глазам, когда подходишь к леднику Шхары? Невероятная, огромная толща льда, рядом с которой чувствуешь себя песчинкой. Сколько лет должно пройти, чтобы сформировался этот гигантский ледяной пласт? Десятки, сотни, тысячи? Один из самых массивных ледников Кавказа, древний, как сама земля, и в то же время живой... стоя рядом, ты ощущаешь его дыхание и пульс его жизни. Он, словно вздыхая, то и дело сбрасывает с себя приставшие сверху камни - то мелкие, струйками сбегающие по склонам, а то и крупные, с грохотом обрушивающиеся вниз. Нагретые на солнце бока его источают слёзы, что наполняют Ингури, - тонкие струйки воды стекают повсеместно, местами прокладывая во льду тропинки, что станут чуть позже местом раскола - и вот уже огромные куски льда обрушиваются вниз, к подножью. Ледник живёт и меняется постоянно, потому слишком близко, конечно, не подойти - чистое безумие. Я нашла пригорок, за который пути дальше не было (размытая и обвалившаяся почва образовала обрыв) и застыла в созерцании. Вокруг было тихо, народ как-то разошёлся, лишь мой случайный попутчик чуть в стороне да шум самого ледника. С полчаса я простояла просто не в силах оторвать взгляд от этой суровой, величественной красоты. Сдвинулась с места только когда услышала за спиной знакомые голоса девчонок-попутчиц, решила уступить им место для фотосессии да двигаться потихоньку в обратный путь. Компании в тот момент не очень хотелось. Хотелось тишины и молчания, чтобы осмыслить и сохранить в душе на память увиденное и ощущаемое... Одно из самых ярких впечатлений отпуска, которое я запомню навсегда. Вершины Шхары между тем совсем завернулись в облака: А с другой стороны, напротив, вдруг выглянуло солнце, подсвечивая глыбу ледника:

-

Время исполнять мечты или Осенние сказки грузинских гор.

От красоты вокруг захватывает дух, хочется запечатлеть на память каждый метр этой дороги: Какие яркие осенние краски! Ингури берёт начало здесь, на леднике Шхары, и прямо с рождения это бурная, полноводная горная река: Мой случайный попутчик для масштаба:) Морена - следы движения ледника на окрестных горах, огромные раздробленные камни... Величественно, сурово, восхитительно... масштабы не передаются на фото даже при наличии "масштабной линейки" в человеческий рост для сравнения: Взгляд назад: И снова вперёд, цель-то близка: Притормозив у этих больших валунов, с одной из трёх девчонок, догнавшей меня, сначала ахаем, глядя на ледник издалека: Какая мощь перед нами: Потом она остаётся ждать подружек, а я иду туда, где бродят люди на фото выше, чтобы посмотреть поближе: Продолжение следует...

-

Время исполнять мечты или Осенние сказки грузинских гор.

День 6. Пешком до ледника. Тропа до ледника несложная, никаких крутых подъемов-спусков, всё время по прямой. Правда, камни, корни деревьев под ногами несколько сбивают темп, но это мелочи. Главное, не споткнуться, пока вертишь головой по сторонам и не смотришь под ноги. Путь идёт вдоль реки, которая шумит рядом, перепрыгивая с камня на камень, вдоль тропы встают украшенные осенними красками горы, порой она ныряет под сень золотисто-кронных берёз, а впереди манит к себе суровая и таинственная в облачном манто Шхара.... прекрасная дорога: Шли мы каждый в своём темпе. Парень с девушкой быстро ушли вперёд, я их видела перед собой, но догонять не спешила - часто останавливалась для фото. А девчонки, наоборот, затормозили на фотосессию сразу же, на первом живописном камне, и сильно отстали, догнав меня уже почти у самого ледника. Других туристов почти не попадалось: подъехав сильно раньше нас, значительно опередили на тропе, и на подходах к леднику стали попадаться уже идущими навстречу. В какой-то момент меня догнал лишь парень, кажется, испанец, и мы с ним так и шли рядышком - то догоняя, то пропуская друг друга вперёд, когда останавливались на фото. Так мы с ним и с тропы умудрились свернуть синхронно, так что пришлось некоторое время прыгать по камням, выступающим из ручейка, что бежал параллельно Ингури. Погода и освещение постоянно менялись - то набегали плотной пеленой тучи, то показывалось в их прорехи солнце, кидая косые лучи на склоны гор, то целые полосы голубого неба открывались. Скоро идти стало жарко, пришлось останавливаться и снимать часть одёжных слоёв. Ледник уже виден и ощутим, ледяное дыхание заставляет вновь натянуть куртку: Но идти до него ещё - не рукой подать, особенно если тормозить каждые пять минут на фото:)

-

Время исполнять мечты или Осенние сказки грузинских гор.

День 6. Через Ушгули к Шхаре. Когда впереди показались башни Ушгули, девочки занервничали еще ощутимее, чем над Ипари. "Неужели же мы здесь не остановимся?!" "-Гио, мы сейчас к леднику? - Да. - А потом еще будет время в Ушгули? - Да, часа два дам." Зачем мы тогда останавливаемся здесь?!:) Иногда мне очень хотелось, чтобы наш парень был чуть более разговорчивым, но менее сговорчивым. Ибо девочкам снова в просьбе отказать не смог, и мы снова зависли минут на 20. Шхара была ожидаемо затянута облаками, из-за которых выглядывали по очереди лишь отдельные её части. Но на другое я и не рассчитывала, быть может, ранним утром и был шанс, но не к обеду при прогнозируемом вечером дожде точно: Я успела сфотографировать трактор, окружающие осенние горы, пасущихся на склонах лошадок и собакена, а фотосессия у девочек всё не заканчивалась: - А мы разве туда не пойдем? - расстроено показали девочки вглубь селения. Испугавшись, что сейчас они уговорят нашего доброго водителя ещё на что-нибудь, я быстро встряла в разговор: - Гио сказал, что мы сюда после ледника вернёмся, - и выразительно посмотрела на Гио в поисках подтверждения. Тот кивнул: - Да, ещё часа два здесь сможете погулять и пообедать. - О, отлично, так тогда поедемте дальше, что мы тут застряли?! - здравая мысль... И мы едем, наконец, к Шхаре - моей долгожданной мечте. Промелькнула за окном Ламария: И мы выехали на грунтовую дорогу, бегущую вдоль Ингури, по которой предстояло проехать около 7 км. В своих давних планах, когда я искала варианты сходить к леднику Шхары, я подумала, что если не ночевать, то, пожалуй, можно приехать стандартным трансфером из Местии и, пока коллеги-туристы будут гулять по Ушгули, сходить пешком до ледника. Лишь побывав там, поняла, насколько план мой был далёк от реальности: на осмотр Ушгули дают часа 3-3.5, уложиться в это время невозможно в принципе. Если только бегом:) Это визуально кажется, что до гор от монастыря Ламария буквально рукой подать, на самом деле пешком топать час-полтора, глотая пыль от проезжающих то и дело внедорожников. И это только до точки старта пешеходной тропы, по которой идти ещё часа полтора. Почему-то из рассказов побывавших там у меня сложилось представление, что идти там совсем недалеко, однако... В общем, я порадовалась, что появились ребята, которые возят сразу и в Ушгули, и к Шхаре, такой трансфер - идеальный, едва ли не единственно верный вариант за вполне вменяемую стоимость. Ну, кроме остановиться в Ушгули хотя бы на пару дней. А прекрасная даже под облаками Шхара впереди, становясь всё ближе и величественнее, манит к себе, от неё невозможно оторвать взгляд, хочется уже поскорее выйти из машины и бежать ей навстречу: И вот, наконец, финиш. Дальше не проехать, только пешком: Тут наш Гио проявляет, наконец, строгость, безапелляционно пресекая попытки возражений: - Три часа!.. Три часа на свидание с мечтой. Много или мало? Посмотрим... Не мешкая, отправляюсь в путь. Продолжение следует...

-

Время исполнять мечты или Осенние сказки грузинских гор.

Девочки не выдержали где-то над общиной Ипари - Цвирми. "Ну, давайте остановимся!" Гио пожал плечами и ответил: "Ну, давайте, если вам хочется":) Сила притяжения туристов друг к другу... если один остановился, значит, и мне надо, вдруг он увидел то, что никак нельзя пропустить?!:)) Следом за нами остановилась отставшая от своих дейлика с японцами, которую мы обогнали по дороге, а затем ещё китайская пара на машине. Правда, все они надолго не задержались, мы же зависли минут на 20:) Хотя этой незапланированной остановке я была рада - очень красивая панорама Ипари открывалась. Я смотрела вниз и чувствовала, как рождается очередная мечта. В первый свой приезд я подумала, что в будущих поездках хотела бы остановиться на пару ночей в Ушгули, чтобы сходить к леднику, подняться к т.н. замку Тамары, погулять по окрестностям вдоволь. А вот сейчас, стоя здесь, думала о том, что, наверное, променяла бы те планы на Ипари. Чудесная, живописная община, в которой не столь еще заметно влияние развивающейся туриндустрии, хотя гостевые дома, где остановиться, есть. К тому же здесь есть несколько древних храмов с хорошо сохранившимися фресками и иконами. А в Ипари свой уникальный, достаточно интересный стиль в иконографии, в музее Местии именно местные иконы цеплял мой взгляд прежде всего. Мы едем дальше, однако, через считанные сотни метров упираемся в очередную плановую остановку - башню любви. - Останавливаться будем? - спрашивает Гио. Мне хочется шваркнуться в кошачий обморок, потому что начинает казаться, что до Ушгули мы до вечера не доедем:)) - А что здесь? - неуверенно спрашивают девочки. К счастью, наш суровый Гио не стал бередить чувствительные девичьи сердца красивыми легендами о любви... - В башню можно зайти посмотреть. - Да мы вчера в Местии в башню поднимались, они ж, наверное, все одинаково устроены?.. Чувствуя нерешительность и колебания, я выдвигаю предложение, поддержанное всеми: - Может, на обратном пути, если захочется? - Как скажете, - облегчённо вздыхает Гио, пролетая мимо припаркованных у башни машин. Торопится, пока не передумали:)) И снова мелькают за окнами нашей дейлики восхитительно украшенные художником-осенью сванские пейзажи: К моему приятному удивлению, хорошую бетонку проложили-таки до самого Ушгули. Остался лишь небольшой кусок дороги, который, подозреваю, не поддаётся, ибо там постоянные камнепады и хлещущий со склона горы водопад. В остальном - отличная дорога, ехать - одно удовольствие: Вот и волшебно-неподдающийся участок дороги показался: К счастью, он короток, и дождями давно не смачивался. Вскоре снова выехали на хорошую бетонку, а там уже и до первых домов Ушгули рукой подать, пара-тройка километров осталась: Приехали. Ну, почти... Продолжение следует...

-

Время исполнять мечты или Осенние сказки грузинских гор.

День 6. В Ушгули. Дорожные картинки Утро было свежим и ясным, но прогноз показывал, что это ненадолго. Выспавшись и начитавшись романа и соц.сетей, я, вспомнив прошлое, оделась и вышла на веранду подышать воздухом и позагорать на солнышке. Там меня и обнаружила Нино. - Я завтрак к 9-ти накрою, хорошо? Ты не торопишься? За мной обещали заехать в 10, поэтому в самый раз. Путь мой лежал в Ушгули. Накануне, где-то между заселением и выходом на прогулку к кресту, я быстро просмотрела прогноз погоды на завтра - обещали дождь, но только к вечеру. И я написала в телеграм-чат, чтобы узнать, есть ли на завтра сборный трансфер до Ушгули. Сомнений - ехать или не ехать - не было. Когда Вселенная даёт единственный шанс, им надо пользоваться. Ибо прогноз погоды показывал - или завтра, или никогда в этом отпуске. Поэтому вопрос был лишь в стоимости поездки. Если бы не было сборного трансфера, я бы забронировала индивидуальный. Но мне повезло - где-то на тропе к кресту мне ответили, что машина собирается, и место в ней есть. Ура! Поэтому плотно позавтракав (читай - облопавшись, потому что не могу я перестать есть этот невероятно вкусный мацони, намазывая его на тёплый хлеб, пока не закончится), я снова уселась на веранде загорать в ожидании водителя. Когда до назначенного времени оставалось минут 10, я увидела крышу остановившейся чуть дальше нашего двора дейлики, и решила сходить на разведку. Пока спускалась по лестнице, незнакомый парень заглянул было в нашу калитку и скрылся. Я прибавила шагу, чтобы догнать и поймала его уже у соседнего дома. Переглянувшись, мы с ним как-то сразу поняли, что нашли друг друга:)) Кивнув мне в знак приветствия, он показал на экране телефона мой ник в телеге и вопросительно посмотрел на меня. Я утвердительно кивнула, и мы с ним направились к машине. За эти несколько шагов я успела с удивлением заподозрить, что водитель наш не говорит на русском, слегка встревожиться, вспомнить, что не в первый раз, понадеяться на то, что несколько известных грузинских слов и язык жестов помогут взаимопониманию, успокоиться... Но в тот момент, когда я остановилась перед дверцей ещё пустой машины в раздумьях, присесть на втором ряду или залезть назад, на третий, парень на чистейшем русском языке, украшенном лишь лёгким акцентом, сказал: "Да можете и впереди ехать":))) Я с радостью воспользовалась этим щедрым предложением и запрыгнула в кабину рядом с водительским сиденьем. И мы отправились дальше по Местии, собирать остальных желающих посмотреть на Ушгули. Заехали сначала за молодой парой, а потом ещё за тремя подружками-сибирячками. И в путь. Мне не терпелось. Как по мне, выехали мы поздновато вообще, а уж для сегодняшнего прогноза погоды - так особенно. Уже к 10 утра стали кучковаться облака, становилось понятно, что вскоре небо затянет так, что горных вершин нам точно не видать. Хотелось успеть хотя бы до того момента, когда поливать не начало, как грибочки. Поэтому я бы с радостью пропустила все традиционные остановки по пути. Но я понимала, что еду не одна, люди вообще в Сванетию впервые попали, им и без горных вершин дорога интересна и красива, и хочется на ней тормозить на каждом метре, поэтому набралась терпения. Его понадобилось немало:)) Не знаю, насколько наш водитель - красавец Гио, Гиоргий, был истинным сваном по происхождению, но по характеру - так точно им:) Суровый, холодный и молчаливый внешне, на деле - невероятно добрый и совершенно не способный отказать туристам, которые хотят увидеть красоту. Он, ни слова ни говоря, терпеливо ждал на остановке, пока девочки закончат кажущуюся бесконечной фотосессию, ехал дальше, вздрагивал от восторженных криков "О, как красиво, а мы не можем здесь остановиться?", тормозил со словами "Если хотите, остановимся", снова ждал без упреков и возражений, нарезая только беспокойно круги вокруг машины, снова трогался и снова всё повторялось через считанные километры пути:) Даже я уже начала проявлять нетерпение, указывая на всё ниже опускающееся на землю облачное покрывало, Гио же на протяжении всего дня был спокоен, как удав:) Так что, сами понимаете, ехали мы не так, что бы быстро, с переднего сиденья и в дороге снимать легко, поэтому - прошу понять и простить, дорожных картинок получилось не мало, надо же их кому-то показывать:)) К тому времени, когда мы выехали за пределы Местии, высокие горы уже натянули на вершины облака. Если Тетнульди ещё хоть как-то было видно, то Ушба скрылась совсем: Поэтому сразу стало понятно, что остановка на традиционной смотровой, откуда можно одновременно увидеть обе горы, глядящие друг на друга, особого смысла не имела, но всё равно же красиво - деревья в осенних нарядах на склонах гор, изумрудно-зеленые полянки травы, уютно примостившиеся на них сванские общины с непременными башнями: Мы ж, конечно, остановились и провели на этой площадке довольно много времени, любуясь расстилающейся внизу долиной, панорамой окрестных гор и лежащим внизу селением Арцтхели. На смотровой оказалось весьма многолюдно - несколько минивенов с японцами и пара машин самостоятельных путешественников. Мы настолько не торопились, что дождались, когда все разъехались, оставив нашу компанию в одиночестве. В принципе, я понимаю, почему Гио не спешил - мне бы тоже не хотелось видеть постоянно маячившую перед глазами вереницу машин и пыль из-под их колёс. Поэтому мы, пропустив всех вперёд, дали отъехать на приличное расстояние и лишь только потом двинулись дальше по почти совсем безлюдной дороге. Ушба за облаками: Едем дальше, дорога закручивается зигзагами, скачет то вверх, то вниз, даря головокружительные виды, только вправо-влево смотреть успевай:)

-

Время исполнять мечты или Осенние сказки грузинских гор.

У нас-то вообще степь, что в посадках/парках посадили, то и пожелтеет:) В основном тополя, берёзы, лиственницы, немного клёнов - тоже всё золотисто-жёлтое в основном. Кусты сейчас какие-то разрастаются, которые красными оттенками разбавляют палитру, да в городе сумахи ещё стали популярны, тоже всех оттенков от оранжевого до бордового. Поэтому когда я вижу эти безумные оранжевые, красные, бордовые цвета, не особо для моих глаз привычные, я не могу пройти мимо, пока двадцать раз не сфотографирую:)) Мне раньше казалось, что такое только на картинках бывает. Я когда впервые на фото увидела осень в Тавуше, в Дилижане, я решила, что таких ярких красок в природе не может быть, обработкой прибавили. А потом однажды приехала в Армению осенью и поняла, что фотошоп на тех фото присутствовал, но яркость им явно убавляли... с тех пор осень на Кавказе/Закавказье для меня - самое манящее из всего, что может быть. Такой невероятной красоты, таких насыщенных красок я больше нигде не видела. Ну, может, конечно, надо сменить направление, чтобы увидеть, но как от такого отказаться? Это ж прекрасный шанс продлить любимую мной осеннюю пору, когда дома она почти заканчивается. Если не Армения/Грузия, так Домбай/Приэльбрусье в эту пору манит:) Это был единственный подаренный мне природой шанс за всё время пребывания в Местии, не могла не воспользоваться:)) Спасибо огромное!

-

Время исполнять мечты или Осенние сказки грузинских гор.

День 5. Местия, вниз. Итак, я потопала вниз по более длинной автомобильной дороге, не забыв бросить прощальный взгляд на окружающие горы. Невозможно перестать на них смотреть и перестать их фотографировать, потому - понять и простить, ещё несколько фото, заодно и представлю:) За облаками уже прячется вершина идеально треугольной горы Тетнульди (4869м), "Белой горы", невесты Сванетии, на склоне которой расположен горнолыжный комплекс, где почти сразу после моего отъезда из Сванетии привалило снега столько, что горнолыжники попытались открыть сезон. Её я буду видеть почти всё время по пути в Местию, и из Местии она прекрасно видна, если не прячется за облаками, конечно: Зубчатые вершины, напомнившие мне Чаухи, - это хребет Далакора с высшей точкой 3430 м, рядом находится ледник Чалаади: Вершина, напоминающая то ли цветок лотоса, то ли раскрытый веер, которая видна по соседству с Ушбой, - это Чатини или Чатынтау (4412м). Ушба же на данном фото прячется за сосной, но в предыдущей записи её было немало. Её высота - 4710 м, это далеко на самая высокая вершина Кавказа и Грузии, но одна из самых величественных и сложных для восхождения: Помахав на прощание горам, я начинаю спускаться вниз и...торможу на первом же повороте дороги. Потому что невозможно пройти мимо, ибо где, как не в горах Кавказа и Закавказья ещё можно увидеть такие восхитительные краски из осенней палитры?:) Дорога вьётся широкими, размашистыми зигзагами. Местами она тоже уходит вниз довольно круто, но с лесной тропой не сравнить, идти не в пример легче. Правда, за исключением самой верхней части, она представляет собой укатанный грунт какого-то странного белёсого цвета, который в сухом состоянии превращается в весьма назойливую пыль, в сыром же - в вязкую, прилипающую к ботинкам глину. В общем, когда на этой же дороге попадались (редко, но всё же) машины, приятного было мало, да и просто от ходьбы штаны покрылись белёсой пылью выше колена, про ботинки и вовсе не стоит упоминать - через полчаса прогулки слились с местностью:)) В остальном же идти под горку было легко, виды радовали, вечерние тени погасили дневную жару - идеальные условия для протяжённого маршрута:) Между тем на облака и заснеженные вершины легли отблески надвигающегося заката: Но и спускаться мне оставалось уже совсем чуть-чуть: Я к тому же решила срезать пару зигзагов, пройдя через зелёные лужайки. Спуск был настолько крут, что коленки ругались на меня матом, зато прошла мимо храма святого Георгия. Не знаю, был ли он открыт, близко подходить не стала, всё-таки сумерки приближались стремительно: Какие красочные пятна, словно капли краски с гигантской кисточки стряхнули:) И вот, наконец, я внизу, на берегу Местиачалы. С трудом поделив тропу с возвращающимися домой рогатыми и пообщавшись по душам с собакеном, который было решил, что я покушаюсь на корову, которую он провожает домой, я вышла на мост, где задержалась, чтобы сфотографировать весьма живописные отсюда горы Далакора: Оставалось пройти с километр до аэропорта и потом ещё 2,5 до дома. Башни Местии отсюда казались далекими и загадочными. Пока дошла до аэропорта, почти совсем стемнело, и у башен зажглась подсветка, придавая им особое очарование. Пройденные за полдня 26600 шагов с подъёмом/спуском на 800 метров давали о себе знать - не хотелось даже идти на поиски еды, лишние пара метров до магазина - и те казались лишними. Хотелось только плюхнуться на кровать и вытянуть ноги, а потом душ, чай и спать. Поэтому прихватив в первом попавшемся магазине бутылку воды, чтобы и завтра без неё не остаться, я решила, что чем перекусить найду в дебрях чемодана, и отправилась домой. Ещё один восхитительный, наполненный прекрасным день завершился, но остался в памяти надолго. Засыпала я в предвкушении исполнения ещё одной мечты. Ах ты ж, забыла же обдумать детали плана мести!.. Ладно, о том подумаю завтра:)) Продолжение следует...