-

Ждём новый 2026 ✨

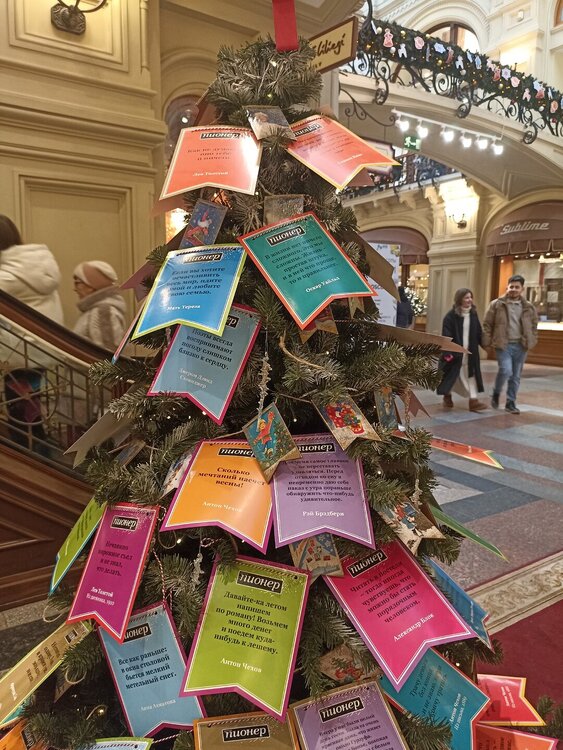

Пожалуй, елочки ГУМа выложу в эту тему. Внутреннее пространство ГУМа украсили иначе, чем в прошлом году, а ёлочки похоже, что те же самые, прошлогодние, ну с какими-то, возможно, отличиями. Каждый магазин, представленный в ГУМе, выставляет свою ёлочку, также есть ёлки от московских театров, столичных аптек и прочее (названия магазинов не стала фотографировать). Всем прекрасного новогоднего настроения! ❣️🤗🎄

-

-

«Есть город с пыльными заставами, / С большими золотыми главами…»: прогулки по Москве

-

«Есть город с пыльными заставами, / С большими золотыми главами…»: прогулки по Москве

-

«Есть город с пыльными заставами, / С большими золотыми главами…»: прогулки по Москве

И в продолжение моего поста про Болотную площадь. При входе на каток открылся павильон "Фабрика подарков". Небольшое видео из "телеги": IMG_3142.MP4 Здесь можно приобрести разные классные штучки, сделанные в Москве, также проводятся мастер-классы и другие активности. Вся эта предновогодний суета очень радует и воодушевляет 🤗🎄🎁.

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

Прочитала сегодня ночью в теме Ольги и ее опыте "вкушения" экзотического фрукта. Не могу не поделиться своими вкусовыми ощущениями. Попробовала дуриан я тоже впервые этим летом в Китае. Не могла не попробовать - по принципу "в этой жизни надо попробовать все". Стоит сей фрукт не сказать чтобы дёшево на фоне действительно очень низких цен на Хайнане на все (низких по сравнению с Россией, такси до 100 рублей, 100-150 рублей - это реальность, разумеется, это временно, китайцы пока не поняли, сколько может стоить такси). Дуриан на этом фоне показался странно дорогим. На Хайнане нет запрета на поедание дуриана в помещении. В багаже его провозить нельзя, а в отеле - ешь, сколько душе угодно. Возможно, есть запрет в некоторых элитных отелях, но массового запрета нет. Поэтому мы с дочкой наш дурианчик попробовали на балкончике. Ну такое... Не сказать, чтобы понравилось, попробовать один раз сойдёт. Жуткого запаха не было, и в комнате не сказать, чтобы пахло. Целый дуриан мы, разумеется,мне съели, я остатки упаковала в два пакета и убрала в холодильник. Никогда! Никогда, товарищи, не делайте этого! На следующий день в холодильнике воняло ВСЕ! Причем это был самый мерзкий запах, какой можно представить, даже не запах, невозможно это описать. Съесть нужно это было сразу либо выкинуть остатки. Я сама не понимаю, как это получилось, в момент упаковки все было нормально. Видимо,это запах раскрывается, что ли... 😂😂😂 Я думала, что я герметично его упаковала, три раза ха-ха. Я потом не знала, что делать с холодильником 🤦♀️ Самую большую грусть вызвал тот факт, что полность закрытые в упаковке моти пропахли этой мерзостью, и нежнейшие, и вкуснейшие моти есть было невозможно. Китайские моти - это наша с дочей большая любовь навсегда. В России таких моти за такие деньги вы не купите. Это просто наш типичный вечерний перекус на Хайнане - отличный китайский чай, моти, традиционный китайский специалитет печенье со сладкой начинкой из красных бобов (у них эти красные бобы во всех продуктах, мороженое с ними тоже покупали несколько раз). В общем финализирую: дуриан тьфу, больше ни разу в жизни.

-

«Есть город с пыльными заставами, / С большими золотыми главами…»: прогулки по Москве

Выбираться "в люди" получается, увы, не так часто, как хотелось бы, но иногда все же кое-куда выбраться удается. В минувшие выходные сходила на концерт группы "Звери". Не то чтобы я являюсь фанаткой этой группы, но "Районы, кварталы" я обожаю по-настоящему. Эту песню я могу слушать бесконечно. И ещё несколько песен у Ромы Зверя я знала и любила, но так, вроде бы, я совсем не целевая аудитория этой группы. Решила тем не менее, что давно я на подобных мероприятиях не была и надо сходить. Концерт проходил в зале "Москва" - в локации "Остров мечты". Атмосфера здесь уже полностью новогодняя: Сам концерт очень понравился. Энергетика невероятная, это правда. За эту энергетику, движ, напор мы обожаем подобные концерты. Попаду ли я ещё когда-нибудь на концерт группы "Би-2", коих мы с дочерью слушали дважды в Уфе, не знаю... Хотя бы "Звери" ещё остались с нами. VID_20251206_215705.mp4 VID_20251206_215415.mp4 VID_20251206_203830.mp4 VID_20251206_214648.mp4 Финальная. Это было просто круто!!! VID_20251206_215046.mp4

-

«Есть город с пыльными заставами, / С большими золотыми главами…»: прогулки по Москве

Доброго вечера всем. Между тем, с понедельника 1 декабря официально открылся сезон катков. Все на каток, товарищи! 🤗 Я сходила на Болотную. В начале прошлой недели, в рабочий день, в первой половине дня народа совсем немного, и это так прекрасно... Просто вайб Болотной: VID_20251204_125726.mp4 Чем московские власти лучше итальянских? Примерно всем )))) На Болотной благородно соорудили каток за спиной Ильи Ефимовича: В отличие от мэра итальянского города Пезаро, соорудившего каток прямо вокруг памятника Лучано Паваротти, замуровав великого тенора в толщи льда по колено, что вызвало крайнее беспокойство его вдовы:

-

Вы не поверите...

Да это, скорее, оказание услуг ненадлежащего качества: статья 14.4 КоАП РФ; статья 238 УК РФ. 😂

-

«Приятна мне твоя прощальная краса…»

Просто поздняя осень в Сокольниках. 🍁🍂🍃 Тот момент поздней осени, который ну ни как не "очей очарование", а, напротив, темь, мрак, хтонь. Значительная часть парка в Сокольниках закрыта, увы, для посетителей. Я даже не думала, что набреду на что-то интересное, но неожиданно понравился Сиреневый сад. Не доводилось бывать именно в этой локации в другое время года. Сегодня, простите, все довольно мрачно. Есть ли своя прелесть в этих уже уходящих, неярких красках? Не уверена, но Москва, да, она разная. Приглушённые краски поздней осени в отсутствии солнечных лучей - что-то в этом всё-таки есть, какая-то лёгкая грусть, тоска по теплу и солнцу...

-

Веселые кадры

-

Балканская прожарка в туре 4SXL AVIA-NEW (11 -23 августа 2025г. Гид Юлия Баврина). Выход из зоны комфорта

Ура! Так рада за Вас! Балканы - навсегда в моем сердце!!! ❣️🤩🌹

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

Все хорошо! Я не обиделась ни разу! Спустя время все пережитое уже иначе воспринимаешь. Но в тот момент, да, Вы правы, я ужасно себя чувствовала, просто ужасно. А сейчас уже воспринимаешь как очередное приключение, мы с Настей на двенадцатом этаже - наедине со стихией... Обидно, что мы были предоставлены сами себе, нас никто ни о чем не информировал, ничего не сообщал... Из местных чатов знаю, что в других отелях раздавали памятки и в некоторых отелях даже сухой паек - тем, кто только на завтраках. Вот нам бы сухой паек точно не помешал 😀 В некоторых отелях выбило стекла, затопило комнаты, выломало входные группы дверей, нам повезло, что у нас была не первая линия.

-

«Есть город с пыльными заставами, / С большими золотыми главами…»: прогулки по Москве

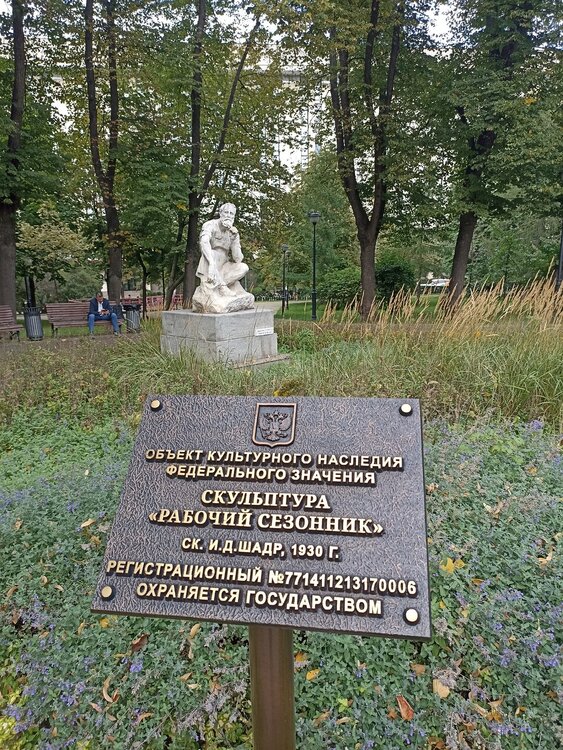

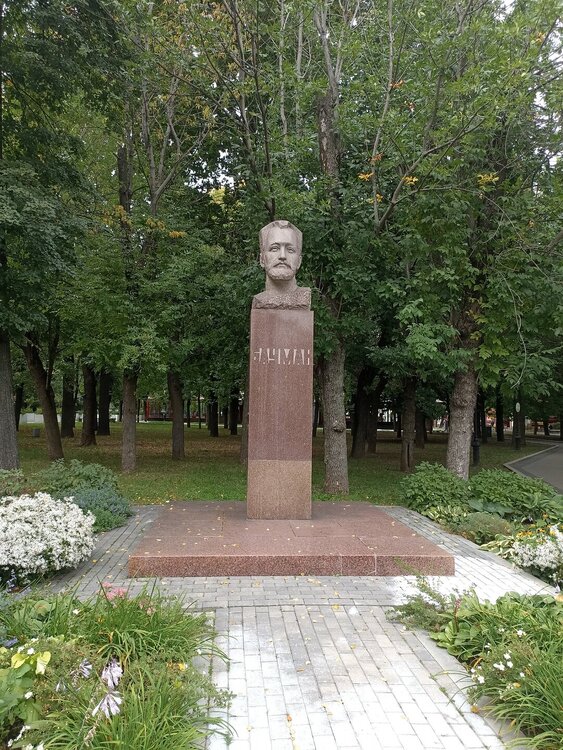

Вы не поверите: за два месяца моего отсутствия в Москве не изменилось НИ-ЧЕ-ГО. Ну не считая, разумеется, переложенной плитки. Вот такой "красотой" встречает Казанский вокзал: Эта же жесть чуть дальше, на Краснопрудный улице. На Чистых прудах вообще трэш: Кто не в курсе, в Москве бывает плитка на дорогах летняя, зимняя, осенняя, весенняя, а ещё августовская, сентябрьская, октябрьская... Мне приходилось бывать во дворах, где придомовое пространство выложено плиткой... Поскольку я официально бездомная и безработная, прогулки у меня бесцельные, "ниочемные", гуляю, куда глаза глядят. А глядели мои глаза сегодня в сторону от Казанского вокзала и метро Красные ворота. Михаил Юрьевич в скверике его имени: Памятник сезонному рабочему: Гуляла по давно знакомым улицам Новой и Старой Басманной, Машкова, Чаплыгина, Макаренко, бесчисленным переулкам и тупикам, Покровку обошла всю. Не самый любимый райончик, но есть в нем своя прелесть и свое очарование. Театр Русская песня (Малая сцена): Центральный дом детей железнодорожников (Дом Стахеева) (близость вокзалов!): Храм Петра и Павла на Новой Басманной улице: Сад Баумана (обожаю, гуляла много раз, ровно два года назад посетила здесь выставку Дали - Пикассо, а выставка эта, оказывается, круглогодичная, она и сейчас доступна для осмотра): Сам товарищ Бауман: Кто же пиццу не любит! Розы в саду Баумана: Классное место, специально сюда, конечно не поедешь, но кто живёт поблизости - просто шикарно )))) Храм Никиты Великомученика на Старой Басманной: Не могла не сфотографировать (бедный, бедный Сергей Донатович...): Крым. Балаклава (это уже Покровка): Осмотрела дом-яйцо (в Интернете о нем много информации): Театральная школа Олега Табакова: И могла ли я не погулять по Чистым прудам? Вайб Чистых прудов - да, он бесценен! Дом со зверями на Чистопрудном бульваре (Доходный дом Троицы на Грязех) (о нем информации ещё больше, чем о доме-яйце))): Ну и закольцевала свой маршрут у Казанского (Мясницкую уже не стала фотографировать):

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

Ребята, я форум читаю ежедневно, но поверхностно. Я не понимаю, что это за флешмоб - выкладывать фото титанов?! Но раз флешмоб существует, могу ли я не поучаствовать?! В начале пути: И попозжее, уже прогрелся )))) Сейчас Димитровград: А Китай - да, ванлав навсегда, обожаю, как же там классно, теперь только вспоминать... (И всем хорошего вечера и отличного начала осени))))))

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

Всё-таки уточню: мне чаще всего душ бесплатный попадается. (Хотя на поездах я езжу раз-два в год, в прошлом году только чаще получилось). А дочь у меня, когда в Карелию ездила, всегда платным душом пользовалась: так ей проводник выдала за эту стоимость шапочку для душа, шампунь, гель, ещё какую-то ерунду. Мы с Настей потом смеялись, что 150 рублей она отбила ))) А сейчас я вновь сижу на жд-вокзале: