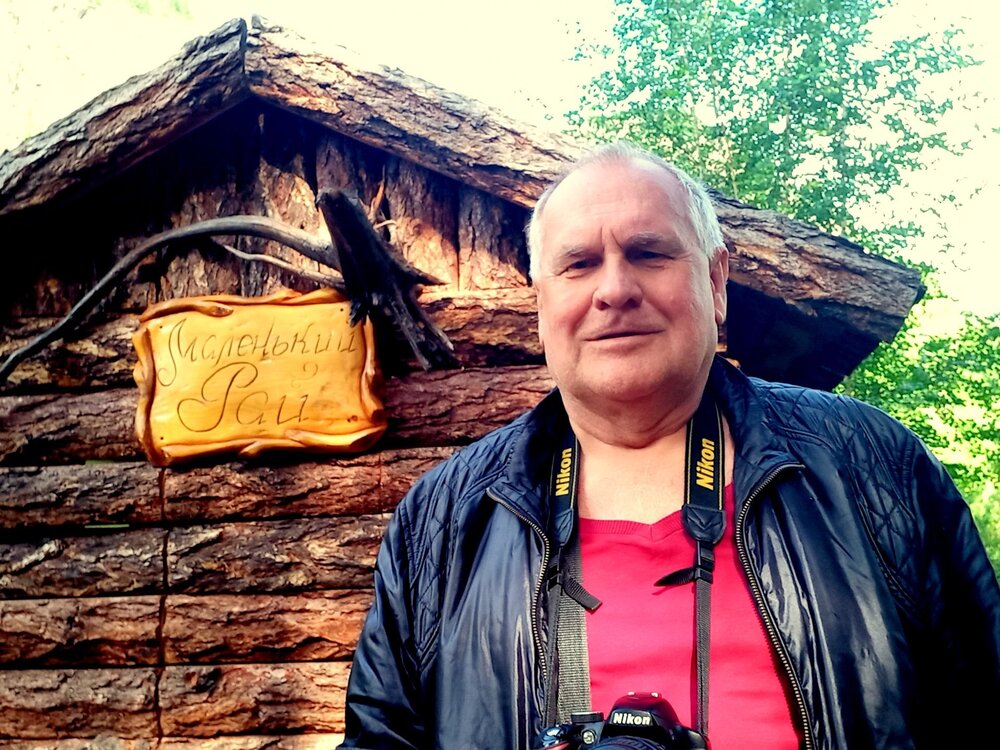

1. За два дня до окончания тура «В Адыгею с Лаго-Наки + Звезды Западного Кавказа: Архыз, Домбай» (https://www.tourtrans.ru/tours/katalog-po-stranam/438..) в невесть какой раз оказался у подножия Эльбруса в урочище Джилы-Су. Побывав во многих прекрасных местах Европы и Азии, с уверенностью скажу, что такого скопления великолепия в одном месте (не в регионе, а именно в конкретном месте) как здесь, мне не приходилось видеть нигде. Сколь-нибудь сходных по изяществу мест, к которым добирался на машине по хорошей асфальтовой дороге, за годы путешествий видел всего несколько раз, и были это швейцарские, да итальянские Альпы. У Джилы-Су есть неповторимые прелести-превосходства, которыми урочище существенно отличается от всех остальных:

- располагается на достаточно приличной высоте - 2.500 метров над уровнем океана;

- находится прямо у подножия Эльбруса и со всех окрестных хребтов (высотой от 3.000 до 3.700 метров) хорошо виден этот двуглавый бывший вулкан;

- вокруг есть три мощных водопада высотой по 40-50 метров (до самого дальнего идти пешком около 30 минут), а в 4-5 часах ходьбы находятся «Каменные грибы»;

- здесь имеется множество минеральных источников (имя Джилы-Су - это название одного из них, к которому издавна, задолго до появления нормальной асфальтовой дороги, стекались желающие подлечить своё здоровье).

В 2010 году я добирался сюда плохой каменисто-грунтовой дорогой из райцентра Тырныауз, которой пользовались немногие чабаны (их стоянки были по пути), редкие посетители термальных источников и покорители пика Эльбрус с северной стороны (специально для них там соорудили базу МЧС). Сейчас эта дорога вполне прилична для джипов: в связи с нарастающей популярностью Джилы-Су в 2011 году начали строить хорошую дорогу из Кисловодска, в 2014-15 годах её достроили и проложили хороший асфальт (правда, время от времени дожди и селевые потоки её ухудшают). Теперь из Кисловодска и других здешних мест в Джилы-Су каждый день приезжает множество отдыхающих на местных курортах и любителей природы (чабаны из Тырныауза продолжают ездить на пастбища в район Джилы-Су по старой дороге, пересекающей пару-тройку перевалов по 2.500 метров). Длина пути Кисловодск - Джилы-Су составляет 70 километров; причём, дорога пересекает 4 хребта и перевала высотой примерно по 2.000 метров; со всех них можно хорошо рассматривать Эльбрус (если погода позволяет), кроме видов на Эльбрус дорога тоже выглядит очень благообразно, так как постоянно встречаются спуски-подъёмы и ущелья.

В начале пути на одном из хребтов я увидел несколько помещений метеостанции и обсерватории, где замерялись показатели погоды, велось наблюдение за звёздным небом и др. Группа остановилась полюбоваться природой, к нам сразу подошли общительные карачаевцы, работающие и живущие в ближайшем селе Кичи-Балык (оно между станцией и Кисловодском). Разговорились и мы узнали, что на обсерватории можно за деньги снять комнату на любое время; впрочем, на соседней станции, где не предусмотрено сервиса, они могли бы нас принять бесплатно. Кстати, что интересно, эта дорога проходила около 20 километров по территории Карачаево-Черкесской республики, далее 10-15 км шла по границе между КЧР и КБР, а на полпути вторглась в пространство Кабардино-Балкарской республики. Спускаясь после хребта со станцией-обсерваторией в следующее ущелье увидел популярную «Долину Нарзанов», где имеется несколько источников минеральной воды, есть платные коттеджи-комнаты для отдыха (останавливались здесь и пили воду на обратном пути). Кроме описанных мной дорог, есть альтернативный путь в Джилы-Су - тропа из села Хурзук (в Карачаево-Черкессии). К перевалу на этой тропе, который располагается на высоте 3.500 метров, ведёт грунтово-каменная дорога, а в одном месте надо переходить вброд ледяной ручей (там нет тропы).

2. Теперь про лагерь Джилы-Су, который с каждым годом становится всё больше, но пока еще палаточный (летом их там от 100 до 200); здесь есть вагончики, где аренда койко-места обходится от 200 до 500 рублей в сутки. Въезд в лагерь оказался свободным, а в 2016 году стоял шлагбаум (только через него можно было попасть в «эпицентр паломничества»), взималась плата за парковку машин (200 рублей за легковое авто) и где-то 50-100 рублей с человека за 1 день нахождения в этом прекрасном месте. Полагаю, что это было обосновано, так как в лагере стояли хорошие туалеты, за приезжими постоянно убирался мусор, чего я не увидел в этот раз. Впрочем, ранее я там ходил по разным тропам, меня не замечали или не считали за нелегала; одну ночь я провёл в пустующем вагончике (судя по обстановке внутри, не используемым в последние дни) проникнув через окно (было несколько кроватей, на одной из них я спал, завернувшись в спальный мешок). Другие пять ночей я ночевал у разных пастухов в окрестностях Джилы-Су, которые не жадничали и делились свободным местом со страждущим пришельцем.

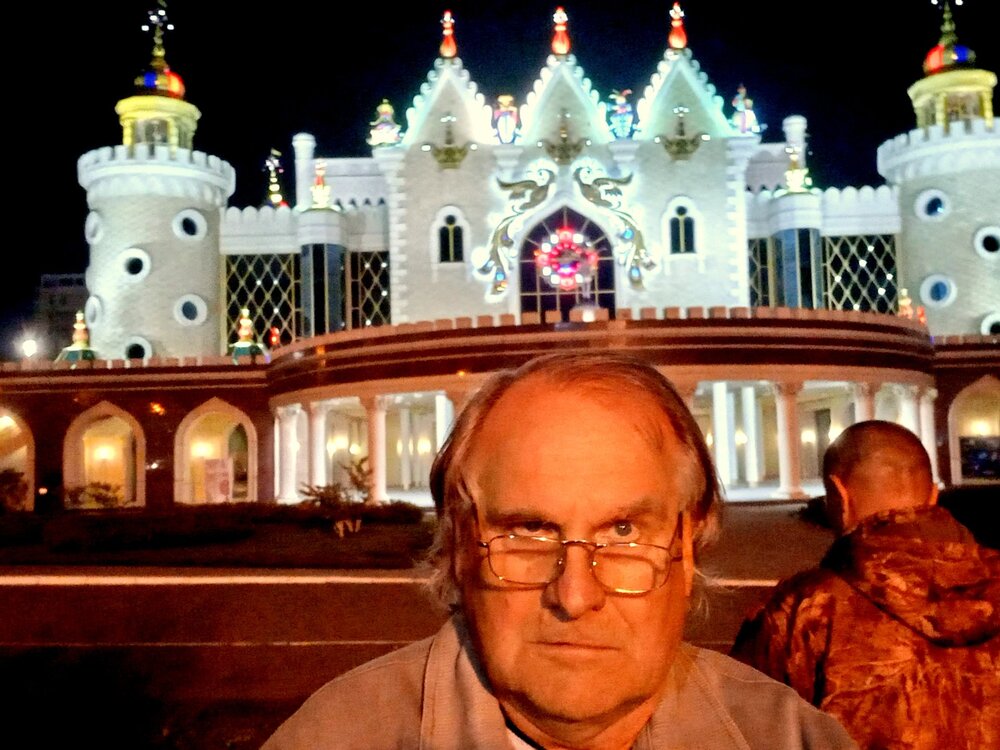

Не считая однодневных посетителей Джилы-Су (как правило, это курортники), остальные (в первую очередь, желающие подлечиться в бассейнах с термальной водой) приезжают сюда пожить от 3-х - 15-ти дней и до месяца. Каждый день они ходят в бассейн под главным водопадом Султан, пьют воду из разных минеральных источников. В сезон (июль-август) здесь одномоментно скапливается до 1.000-1.200 человек (большинство живет в своих палатках); из проживающих встречал много людей из Дагестана (примерно, одну треть). Несколько в стороне мое внимание привлекло необычное, белого и красного цвета здание, похожее на замок. Оказалось, что в нём иногда отдыхает глава Кабардино-Балкарской республики, но на этот раз в замке не было видно никаких движений.

Это великолепное место расположено в горах у подножия Эльбруса, поэтому вполне естественно, что выпадение осадков здесь не редкость, но погода на этот раз была замечательной и даже слегка жаркой. Не чувствовалась высота центральной части Джилы-Су (2.400-2.500 метров) и окрестных хребтов (3.000-4.000 метров). Лишний раз напомню, что Эльбрус имеет высоту 5.642 метра. В тёплые месяцы температура днём в тени поднимается примерно до 20-24 градусов (если не пасмурно, в случае дождя - прохладнее), ночью опускается в среднем до +4-8 градусов. Если дожди приходят на несколько дней, то они льют ночью и днём. При не очень затяжных осадках, дождь льёт обычно после обеда и кончается до заката (мне рассказывали об этом пастухи). Кстати, это правило действует во многих других местах на Кавказе, так как нагретые утренним солнцем водяные пары поднимаются вверх, потом остывают и превращаются в тучи.

3. Изначально Джилы-Су прославили термальные источники. Задолго до асфальтовой дороги сюда ездили на джипах и прочих УАЗиках многие люди, желающие подлечить своё здоровье в ванне с термальной водой и попить целебную воду из разных источников. Некоторые приезжали (и приезжают!) каждый год, отдыхают по 10 дней и дольше, каждый день принимая ванны с минеральной водой по 30 минут (ее температура около 20 градусов; вода именно для ванны, а не для питья). Покорение Эльбруса - паломничество для любителей гор, а ванна - центр паломничества для желающих подлечиться. Посещение этой главной ванны происходит обычно по графику - мужчины заходят в неё в одни часы, женщины - в другие. Смежных ванн я не видел (что логично - это мусульманский регион, где несколько другие законы и традиции). За посещение ванны денег пока никто не берёт, поэтому в «сезон июль-август» обычно здесь очень тесно. Чтобы прислонился спиной к выходящему напору воды надо ждать, любуясь на камни, которые стали красно-бордовыми от минеральных отложений воды.

Прочие источники вокруг Джилы-Су (почти все питьевые) менее известны, но не менее целебны. Говорят, что они помогают в лечении различных болезней, например, так называемый «печёночный» источник (находится у третьего нижнего водопада) помогает в лечении почек. В 100 метрах от водопада Султан и от термальной ванны есть источник тёплого нарзана. Наверняка, для многих это временное оздоровление, оттого что мало кто из нас соблюдает принципы здорового образа жизни. Если бы люди больше любили своё тело, потребляли правильные продукты, дышали нормальным воздухом вместо сигаретного дыма, то намного меньше было бы нужды им приезжать сюда на лечение (простите за отступление от темы!) Могу выделить Серебряный источник, начинающий бить с середины июля рядом с лагерем альпинистов и базой МС (он открывается при активном таянии ледников и пересыхает к октябрю). Талая вода проходит сквозь толщи пород, насыщаясь минералами, и выходит на поверхность земли бурным потоком. Назван он так потому, что в нём много серебра. Местные говорят, что это чистейшая и вкуснейшая вода; ее температура всего +4С, однако желающих окунуться очень много. Есть поверие, что окунувшийся в Серебряный источник три раза весь следующий год будете здоровы и счастливы (я, на всякий случай, окунулся 4-е раза!)

4. Немного про хребты и перевалы вокруг Джилы-Су, которых там несколько и почти все они выше 3.000 метров. Севернее находится самый низкий хребет Сирх высотой 2.800-3200 метров (он ближе остальных к Кисловодску), в 2016 году я посещал Джилы-Су именно через Сирх, поднявшись на него с перевала Каяэшик (его высота - 2.532 метра, находится он на грунтовой дороге к поляне Эммануэля - западное ответвление от главной асфальтовой дороги). Есть хребты в других направлениях от Джилы-Су и, практически со всех них, можно видеть Эльбрус. Намного красивее зрелище становится, если смотреть на него снизу из долины. По одному из хребтов я выходил на перевал в Карачаево-Черкессию и спускался в село Хурзук. Перевал тот высотой в 3.600 метров, к нему со стороны Хурзука вела грунтово-каменная дорога. По другим хребтам можно было добраться до Тырныауза и даже в Верхний Баксан (этот путь явно сложнее и высоты там побольше).

Один раз по утру заезжал на поляну на джипе (легковая машина не проходит), когда речка не очень наполнилась водой от тающих ледников; другой раз после обеда пересекал речку на грузовой машине. Впрочем, там всегда перекинут пешеходный мостик-трап и можно было ногами перейти по нему. Вблизи этого мостика на правом берегу речки есть отличный источник минеральной воды, а в 30-ти метрах от него - стоянка пастухов (кошара), у которых я ночевал.

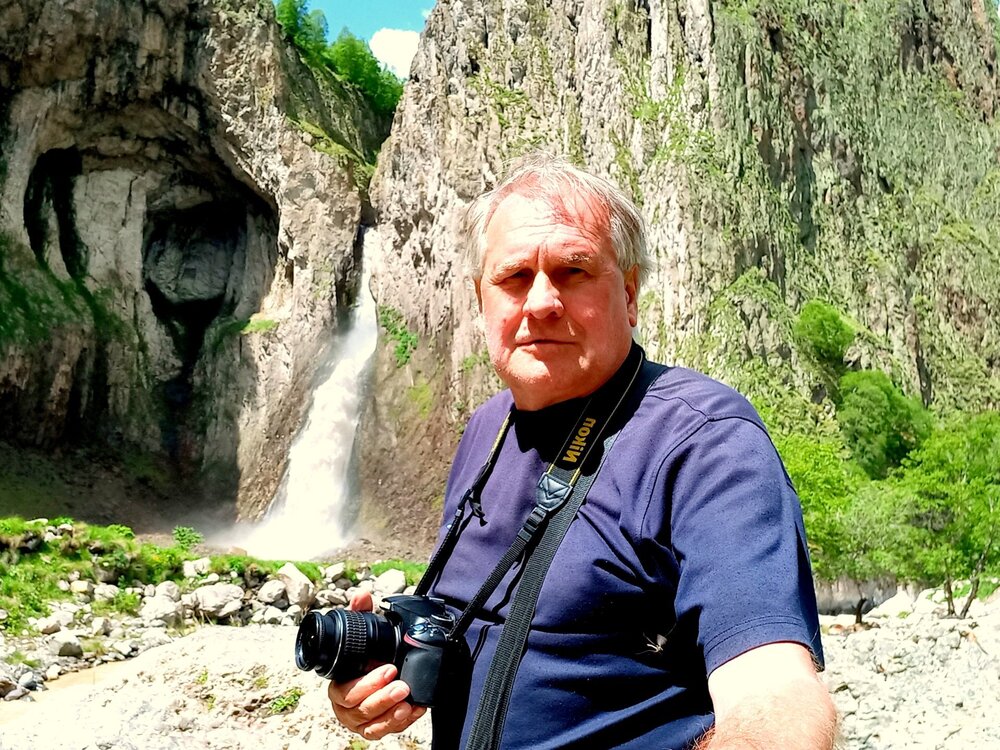

5. Мощных водопадов в Джилы-Су три, но есть и помельче. Два водопада проистекают из реки Малки (она здесь не очень крупная), а один - из ее притока; на них завороженно можно смотреть сверху и снизу (с другой стороны). От дальнего водопада до самого ближнего по прямой около 1-1,5 км, по тропам около 3 км. На мой взгляд, если посещать эти три главных водопада не галопом («вдумчиво», вместе с их каньонами), то легко уйдет полный световой день, а может быть - полтора-два дня.

Самый главный водопад - это Султан (находится у центрового термального источника с ваннами). Он самый мощный (хотя трое других примерно такой же высоты), расположен несколько выше их, к нему многие молодые и энергичные туристы подходили совсем близко. В страстном порыве добраться под самый водопад я ооооочень переоценил свои жалкие возможности. Большие камни на моем пути были сильно отполированы тысячами ног и необыкновенно скользили, мелкие - постоянно осыпались подо мной, почти песок -сбрасывал меня вниз со скал, жутко скользкие островки травы не позволяли за них уцепиться... На полпути этой безумной дороги я понял, что никак не смогу достичь своей цели, более того - самому спуститься никак не получится и непроизвольно все больше скатываюсь в пропасть; неустанная дрожь в ногах начала вызывать жуткую панику. Оторопел испугавшись так, как никогда в жизни! В этот критический момент, как из-под земли, рядом со мной возник проводник группы Адам, начал сдерживать мое соскальзывание в пропасть и успокаивать. Подсказывал куда и как ставить ноги, где следует присесть и отдохнуть, как дышать и когда можно продолжить движение, как перебороть неустанную предательскую дрожь и прочее. Медленно, очень медленно он спустил меня вниз, за что я ему бесконечно благодарен (от испуга и жуткой дрожи я избавился только через два дня)!!

Тем не менее, со всем этим «багажом» я продолжил движение вместе с группой (многие снизу видели мой позор, искренне переживали за мою жизнь и здоровье, а я... старался шутить и держаться достойно). Над другими водопадами шествовал вдоль и поперёк, но променад там проходил по тропам в каньоне, через который текла речка (забыл ее наименование). Сам по себе он был весьма симпатичным; речку пересекал по натуральному мосту, называемому «Калинов мост», который разрезал каньон пополам; с моста были хорошо видны пропасти и протекающая внизу Малка. От моста поднялся наверх по тропе на скалу, но далеко пройти не получилось - мешали отвесные скалы-стены. Водопад Султан с каньоном и натуральным мостом показался мне самой эффектной частью во всём Джилы-Су (хребты с видами на Эльбрус, другие горы - тоже были прекрасны).

Второй водопад в Джилы-Су по одним версиям зовётся Каракая-Су, по другим - Кызыл-Су, по третьим - Эмир. Проистекает он также из Малки, его вода падает вниз примерно в 300-х метрах от Султана (ниже по течению речки). Этот водопад не легко находить, не все посетители о нём знают (мне такие встречались); указателей к нему (как и на прочие объекты) не поставили. Для его созерцания я подошел к обрыву (есть пара точек, откуда он виден) и наблюдал как вода спадала вниз буквально в 50-ти метрах от края палаточного лагеря Джилы-Су. Подойти вплотную к нему, чтобы с близкого расстояния его увидеть, практически нельзя - слишком крутые склоны.

Третий водопад «Печёночный», его так называют по имени ближайшего к нему источника, славящегося полезным воздействием при лечении печени. Находится он ещё севернее, по прямой примерно в 1 км от лагеря Джилы-Су. Этот водопад двухступенчатый, изрыгается из другой речки, приходящей с юго-востока. Территориально он находится ближе других водопадов к выезду из Джилы-Су на Кисловодск. Смотрел я на него снизу и сверху: до нижней позиции от лагеря Джилы-Су пешком протопал вниз около 25-30 минут, верхняя была поближе в 8-10 минутах ходьбы. От третьего водопада немного прошел по верху каньона на север (вдоль восточного берега реки), насладился достаточно красивыми видами на каньон и на окружающее пространство, встретил пастухов с овцами (наверно, редкий посетитель моего типа, то есть - сумасшедший ходил по верху этого каньона). Затем с нижней «смотровой площадки» вышел на асфальтовую дорогу, ведущую в Кисловодск, прошел около 2 км к древесному мостику через Малку и встретил свою группу.

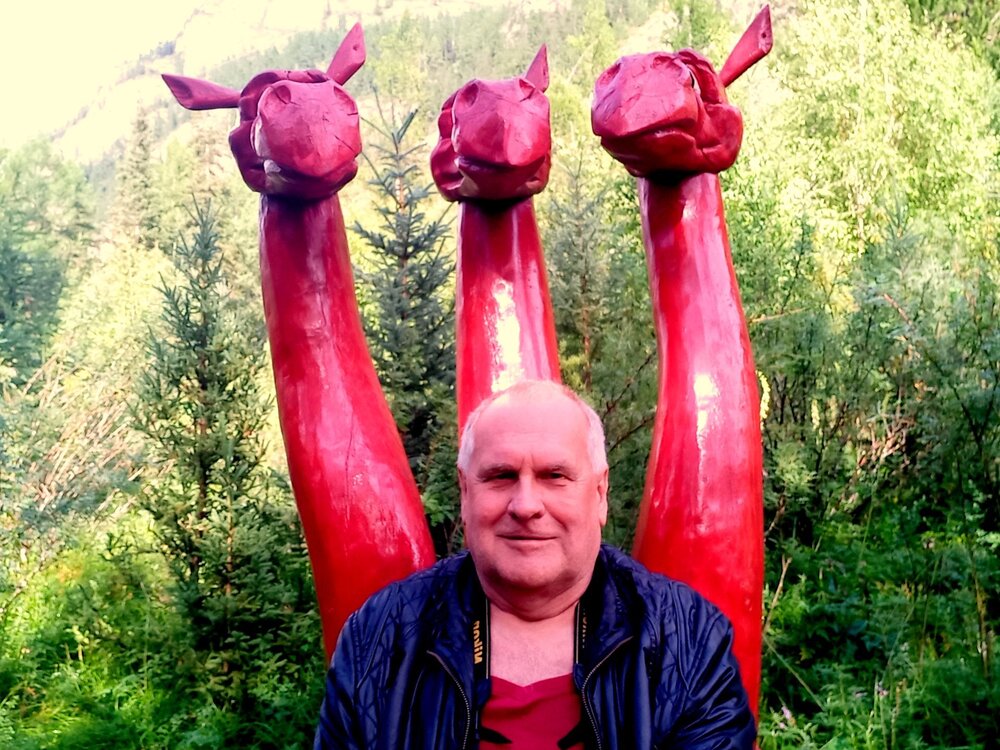

6. Вблизи Джилы-Су, над главной ванной, есть необыкновенные столбы - «Каменные грибы», такие произведения природы, которые сложились благодаря своеобразной геологии. Гриб подразумевает наличие шляпки, но здесь есть «грибы» без шляпки, смотрящиеся столбами или колоннами. Поднявшись на небольшой хребет над ванной, я увидел все вместе: «столбы», водопад Султан и Эльбрус (всё это поместил в один кадр, но, к сожалению, он у меня получился совсем плохо).

В очередной раз до дальних «Каменных грибов» я не смог добраться, но знаю, что эти «грибы» находятся на высоте 3.100 метров, примерно в 2-4 часах ходьбы людям с хорошей физической подготовкой от Серебряного источника и базы МЧС (на час больше от водопада Султан). Тропа до них начинается от уникального источника и базового лагеря альпинистов, готовящихся к покорению Эльбруса с северной стороны. С «грибов» и по пути к ним хорошо виден Эльбрус.

Согласно легендам и некоторым фактам, недалеко от этих «грибов» вокруг Джилы-Су Адольф Гитлер с помощью своих помощников искал древнюю Шамбалу и ценнейшую реликвию Священный Грааль, обещавшую её обладателю безграничную власть. Более того, между «Каменными грибами» и «Поляной Эммануэля», где база МЧС, имеется «немецкий аэродром» - достаточно ровная площадка, названная так после войны из-за того, что там немцы много раз сажали свои самолёты.

Эта поляна находится примерно в часе ходьбы от водопада Султан и от главной ванны на запад. На ней дислоцируются базовый лагерь альпинистов, база МЧС, находится Серебряный источник. На карте «Поляна Эммануэля» обозначается на северной стороне речки, но местные жители мне говорили, что она располагается на южной стороне реки, где находятся «Серебряный источник» и база МЧС.

P.S. Несколько слов о «Лагере Альпинистов», в котором размещаются горные любители, в том числе те, кто желает покорить Эльбрус с северной стороны (это сложнее, чем с более популярного южного маршрута). Впрочем, они могут дислоцироваться и на противоположном берегу к северу от реки. Там жаждущие покорить высшую точку Европы проводят несколько дней для акклиматизации, ходят по окрестностям и тренируются перед главным вызовом. Бывает так, что в назначенный день выпадает очень много осадков и многие по этой причине не доходят до вершины (некоторые, глядя на прогноз погоды, просто не стартуют). База МЧС поставлена для периодического спасения покорителей Эльбруса, прочих жертв несчастных случаев и катаклизмов природы, включая невнимательность и неопытность любителей гор. Работы у них всегда хватает из-за таких, как Я!!

.thumb.JPG.464de817e60ffd5bfcf7c6cf837389ad.JPG)

.thumb.JPG.11278c2f9ef994c9d82e75a6b06c3ba4.JPG)

.thumb.jpg.8b1cac440ef12b2c6638edef09cd14b2.jpg)

.thumb.jpg.4e5f1734d8a9d26237434a1221e3eaa9.jpg)

.thumb.jpg.91bb4d8a4873de997108427bfc3641ab.jpg)

.thumb.jpg.50239a96204e57e8f08016fb0453dbd6.jpg)

.thumb.jpg.b23dc5fb38fff06d1bc8e6195d306ac7.jpg)

.thumb.jpg.3ae9025445a112149398a454d61bc79f.jpg)

.thumb.jpg.265decf6f2733e2aabf4cdf00e17e04f.jpg)

.thumb.jpg.ea341d8a2931b100c1b2969e256ac90b.jpg)

.thumb.jpg.05df84dfb156f68434d7ddfb92f938c2.jpg)

.thumb.jpg.2e2e5a0721c9554d285082a303186406.jpg)

.thumb.jpg.3b9dadc331d9a15fd1a2b5185258b8b0.jpg)

.thumb.jpg.b51effc9bc34d2a97058b90a3ca112e9.jpg)

.thumb.jpg.523511390309a4bd72590666ae918e54.jpg)

.thumb.jpg.811f74b90cda3d78160b3bfc9339477d.jpg)

.thumb.jpg.ade442d84a9ea34f800684bd0785c83e.jpg)

.thumb.jpg.567f3024c950d55e772211bc8370e651.jpg)

.thumb.jpg.4afb9dfec9d96a205e8e4147cd570af4.jpg)

.thumb.jpg.4c3931d5d0b861a03e834ec2b2434f16.jpg)

.thumb.jpg.513ce70b78dc12add586e10712883b3a.jpg)

.thumb.jpg.764a30c5d858a570925a4a2d179f4c77.jpg)

.thumb.jpg.e16e813d305be34e6d72a915ac318ef0.jpg)

.thumb.jpg.29996bc3a48c597db6e01fd56c35acf2.jpg)

.thumb.jpg.fb65897a3b0e5d4b394d2f05020a75db.jpg)

.thumb.jpg.f90836d5f61024fe8929c29e74e39149.jpg)

.thumb.jpg.f4cbef72e522b1a17703d3c15ad1576c.jpg)

.thumb.jpg.12173abe0c0b8276e1aee5a5c80066f1.jpg)

.thumb.jpg.302ee889b2c767ce21c24bfdec094fcd.jpg)

.thumb.jpg.e2689670154dccd9ac27dc1706b50c2b.jpg)

.thumb.jpg.c6f5ddcc7d094232a8b170a966351e63.jpg)

.thumb.jpg.6a92be396a15d6342154b11d0476235d.jpg)

.thumb.jpg.71a60c573561e4c1767307fa5d5353c3.jpg)

.thumb.jpg.0d9094dedc39e39cd7d49dcf7c5309d9.jpg)

.thumb.jpg.cc7168a1d1551df9e11eeeeed869b5ac.jpg)

.thumb.jpg.1425bc66a60e40a2ab1b1b13ace10e5a.jpg)

.thumb.jpg.60d8544b891f3fe8b4f81de1cc389093.jpg)

.thumb.jpg.032a20ce1725f915ee4ede9b7acebdb1.jpg)