Весь контент Нафаня

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

-

16GA "Большое путешествие по Грузии и Армении" 23.09.23 г. с Галабурдой Светланой.

.

-

Вы не поверите...

Не поверите, из фоточек в соц.сети узнала вечером, что мои друзья сегодня внезапно тоже бродили по Батуми примерно теми же тропами, что и я. И ведь не встретились же:(

-

Вы не поверите...

Для ностальгирующих по тем советским временам поезд "Москва-Ташкент", там до сих пор плов и манты с пылу с жару горяченькие носят:)

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

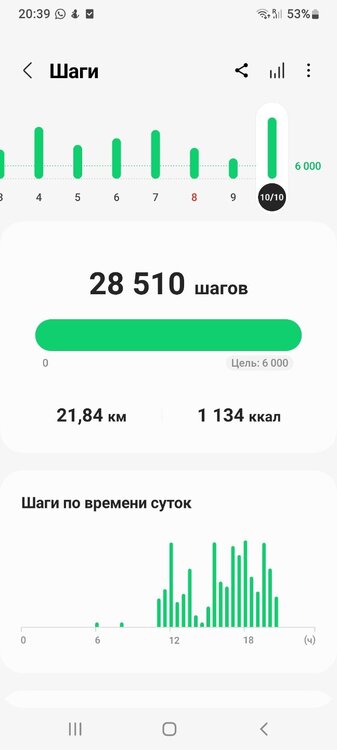

Полдня на погранпереходах? Не, спасибо, что я там не видела?:) мне ещё обратный Верхний Ларс предстоит, хватит и его:) Ой, да, Батуми сейчас прекрасен. Я всегда говорю, что вряд ли бы я его когда полюбила летом, а так люблю:) Человек, который никуда не ходил, только к морю, меж тем нагуляла вон чего:)) хачапурики же надо выгуливать, а то у меня тут в двух кварталах от дома пекарня, откуда вечно идут умопомрачительные ароматы, мимо которых я пройти не могу:)) пирожки потом дома полгода, наверное, есть не буду:))

-

Вы не поверите...

Напомнили... у нас ко дню туризма вывесили на городском сайте список предприятий, приглашающих на экскурсии. Я, читаю: "Во, на хладокомбинат я бы сходила!" Мама: "Чтобы мороженное больше не есть никогда?":))

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

Лучшая колыбельная - шум моря, по ходу:)) А вообще это примерно Нафаня в Батуми:)) "надо пойти куда-нибудь сходить, чтобы с пользой. Раз выезды из города накрылись дождём, пойду куда-нибудь по городу. Ну, музей там, магазины, да хоть вина купить что ли... только на пять минут к морю зайду." Пршло два часа...:)) Море сегодня красивое, шумит, теплыми брызгами кидается:) чаю вот с очередной хачапуркой допью и пойду, по ходу, просто сразу с конкретной целью: ракушки собирать:)) 20231010_132438.mp4

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

Планы на сегодня накрылась ещё позавчера при просмотре прогноза:)) потому у меня сегодня режим дождливой Степанцминды снова: пару часов до дождя созерцать море и дышать воздухом, а потом спать, пить чай, читать:) потому что в Батуми дождь если идёт, так льёт не шутя:)) похоже, что и на завтра все планы зальёт - куда по грязи лезть-то?))

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

-

16GA "Большое путешествие по Грузии и Армении" 23.09.23 г. с Галабурдой Светланой.

.

- 2023 КАВКАЗ Тур RAD "Отдых на море + горы Адыгеи. Устрицы и шампанское" с 05.09.2023 по 17.09.2023. Гид Титовец Анна

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

Если ты приехал в Грузию, и тебе хоть раз не налили просто так, от души, со словами: "Выпей, друг, наздоровье", по ходу, мозг начнёт сомневаться, в той ли ты стране:)) Не поверите, мы вчера, заехав просто случайно из любопытства, посмотреть, что там такое интересное на горе виднеется, получили по бутылке вина прямо из бочки:))

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

- Посиделки за чашкой кофе --- 2

-

Туры по Южному Уралу

Аркаим и Зюраткуль - это, конечно, хорошо, но там дороги для больших туристических автобусов проложили? 🙂 да и сами по себе места - не для массового автобусного экскурсионного туризма, согласитесь. В Зюраткуле, конечно, есть настил, но финальные пару км тропы - это резкий подъем в горы по курумникам, которые осилит далеко не каждый турист, едущий в тур прежде всего по городам. А без того, чтобы дойти до конца тропы и увидеть озеро с высоты, кой смысл по ней вообще идти? Лучше тогда не ходить вовсе, а погулять по лесной эко-тропе вдоль озера. Но это бы ладно, но туда ещё доехать надо? Была последний раз год назад, как-то не заметила там улучшения состояния дорог:) А вот про Магнитогорск идея интересная. Я бы на комбинат с удовольствием сходила. Но опять же.. недавно приводила пример из личной практики, показывающий, что сколь бы ни говорили нынче о перспективах промышленного туризма, по факту пока не столь велик интерес.

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

Ну, ладно, ещё немного гор:) Джута - это километры невероятных гор и тишины. Не, не думайте, что Вы там никого не встретите, народу приезжает огромное количество даже при том, что сейчас в связи с ремонтом дороги добраться туда стало несколько сложнее. Всё равно это место, благодаря прекрасным фото, становится всё более популярным. И все-таки там рчень легко почувствовать тишину и единение с природой. Потому что что такое кучка приехавших туристов по сравнению с километрами? Километрами в длину на пешеходных тропа и в высоту - в рост гор. Ибо там тебя окружают огромные величественные горы, рядом с которыми ощущаешь себя песчинкой. Прекрасные, фантастически, нереально, божественно прекрасные горы. Вчера под шум дождя дочитывая роман, нашла фразу: "Бог - это любовь". Сколько же любви вложено в эти великолепные творения, кто бы ни был их творцом - Бог, природа или ещё не знаю, кто. Сколько же любви вселяют они в сердца смотрящих, делая чище души... А ещё это бесконечные водопады, спадающие со склонов гор порой прямо на дорогу (на первом залипаешь на полчаса, на втором минут на 10, дальше уже мельком думаешь: "ой, снова водопад, красивый", перешагиваещь и идешь дальше:)) ), шумная горная река, скачущая по камням в ущелье среди гор и невероятные краски осени:) Конечно, того легендарного вида, за которым все едут сюда - заснеженные зубцы Чаухи - я не увидела в полной мере, лишь самый краешек. Я и понимала, что не увижу, ибо с утра над Степанцминдой висела всё та же низкая облачность. Но я все равно поехала и не жалею. Чудесный день в копилку воспоминаний:)

-

Рецепты со всего мира на нашей кухне

Я и ту не кладу:))

-

Рецепты со всего мира на нашей кухне

У профессионалов весьма разные точки зрения на процесс. Знаю точку зрения про 2-3 раза, но вот в интернет-магазине, где покупаю кофе, наоборот, увидела как-то ролик, где не советуют так мучить напиток. Как только шапка подниматься начинает, сливать в чашку и пить. А в общем, приятного всем чае-кофе-смузипития:)

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

Более-менее в горы я сходила позавчера (были выше фото) по хорошей погоде. Дошла по тропе на Казбек до перевала Саберце (2940 м). Дальше пошли дожди, горы закончились - скользко и особого смысла нет, видимость нулевая ж:) потому теперь только по окрестностям Степанцминды и гуляю, воздухом дышу, пытаюсь выспаться за предыдущий месячный недосып и дочитать роман. Ну, надо ж в любой погоде плюсы найти:)) Всё равно отсюда уезжать у меня по плану только 5-го, да сегодня и в Тбилиси дождь, смысла досрочно перебираться туда нет. Дождь в Степанцминде мне как-то больше нравится:) поэтому ожидающих горных видов спешу разочаровать:)

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

Не поверите, нашего брата туриста ничем не проймешь:)) Если вчера я еще после обеда прогулялась к Цминда Самеба (Троицкой церкви) на горку, дождь больше пугал, чем шёл, то сегодня, похоже, минимум на полдня без вариантов - спать или чаёк на веранде попивать, дождь льёт, тучи так низко, что даже гор толком не видно. Но! Смотрю в окно, наши братья-китайцы чуть дальше по улице нашли красивое жёлтое дерево и устроили под ним фотосессию!:)) похоже, что времени ждать окончания дождя у них нет, уезжают, видать:)