Всколыхнул очередной случайный разговор ворох мыслей-воспоминаний...

В детстве я всего пару раз выезжала из дома далеко-далече - мама показывала мне Москву. Первый раз мне было лет семь, мы полетели буквально на три дня. В самолете мне было сильно нехорошо, потому первый день после прилета я не помню совершенно. А потом - смутные обрывочные воспоминания: о том, как среди лета неожиданно резко похолодало, и мама в промежутках между экскурсиями бегала по магазинам в поисках теплой кофты, ибо из теплых вещей она почти ничего не взяла, на три дня казалось бессмысленным. Помню вкус невиданных в нашей провинции напитков - пепси и фанты в маленьких стеклянных бутылочках (тогда это была не подкрашенная газировка, а реально фруктовый сок, слегка газированный). Помню ужас, который охватывал меня при мысли о том, что нужно снова сесть в самолет...

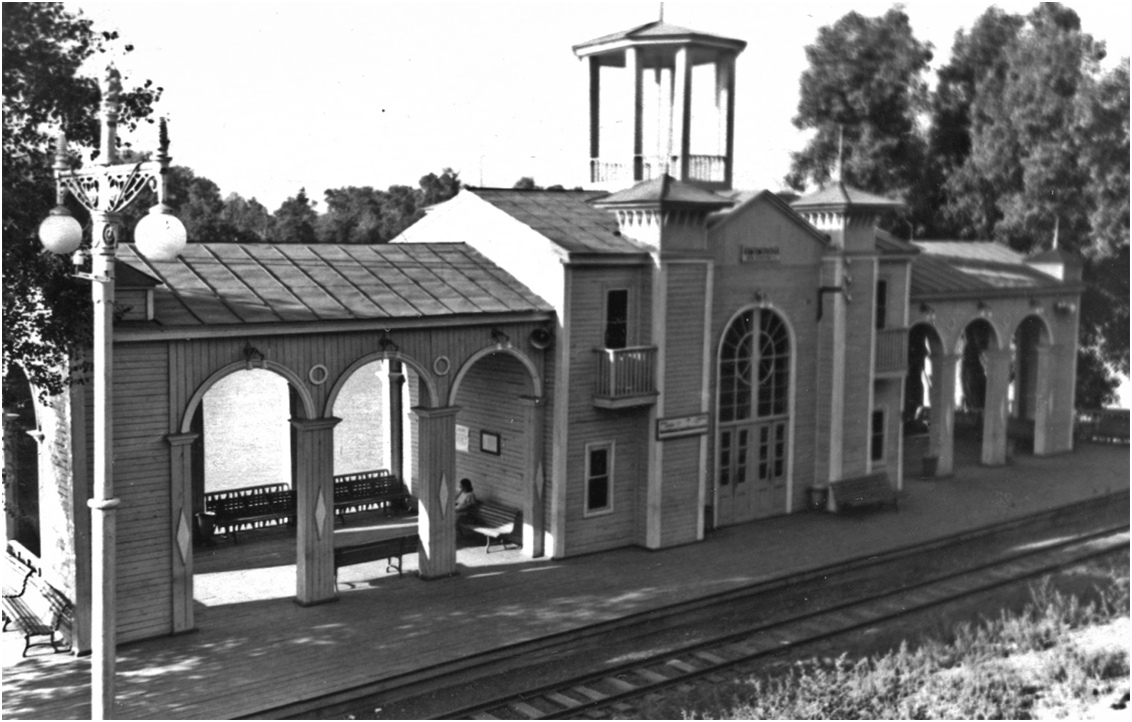

Второй раз мы ездили в столицу спустя три года, на десять дней, останавливаясь в подмосковном санатории, откуда выезжали в Москву на экскурсии. Тогда у мамы выдался полноценный отпуск, и мы, не особо торопясь, поехали на поезде. И это было для меня приключением. Интересно было всё - мелькающие за окном пейзажи, мосты, широченная Волга, города и крошечные станции со смешными названиями. Я старалась запомнить их все, но вскоре поняла, что удается это с трудом, потому прямо там, в поезде, едва успев отъехать от дома, я принялась писать длинное подробное письмо папе, дедушке и бабушке, периодически откладывая его и дописывая дальше по мере поступления впечатлений. Эмоций была масса. Бабушки, угощающие вкусняшками, домашняя еда в свертках, разложенных на столике, чай в стаканах с подстаканниками, убаюкивающий перестук колес, бесконечные разговоры... дорожной романтикой я тогда прониклась сразу, впитав её и полюбив до дрожи. В одном отсеке плацкарта с нами ехал отставной военный лётчик, который всю дорогу баловал меня рассказами о небе, звёздах, о географии и достопримечательностях нашей огромной страны. Я слушала его, открыв рот от удивления и восхищения... впрочем, оглядываясь на других попутчиков, я понимала, что не только я, но и взрослые соседи, забывшись, тянулись за его рассказами, округлив удивленно глаза и внимая... потом вдруг спохватывались, делали вежливо-равнодушные лица и порой отворачивались к окну, чтобы скрыть кажущееся взрослым серьезным людям излишним любопытство. Эта дорога запомнилась мне на всю жизнь. Обратную я почти не помню по двум причинам: переполненность московскими впечатлениями и тревожность... то был 1989-ый год, и находясь в Подмосковье, мы узнали о железнодорожной катастрофе под Уфой. Детская память избирательно заблокировала те впечатления.

Потом был долгий-долгий перерыв в моей туристической карьере. И когда я впервые решилась на самостоятельную взрослую поездку в столицу, в моей голове прочно сидело предубеждение к авиаперелетам и нежная, романтичная любовь к поездам. Но тогда обстоятельства привели в самолет. Я ждала полёта с ужасом, мне было снова, как и в далёком детстве, не слишком хорошо при взлёте и посадке, но я вдруг увидела солнце над облаками, по которому за долгую и поднадоевшую уже пасмурную зиму я успела соскучиться. Это была невообразимо прекрасная картина - пушистое одеяло из белоснежных облаков под крылом самолёта, живых, движущихся, постоянно меняющих форму, и яркие слепящие солнечные лучи в иллюминатор. Два часа я смотрела на эту картину, и она мне не наскучила. А потом мы внезапно вынырнули из этого блистательного царства света в промозглую московскую туманную серость... У меня болели заложенные уши, кружилась голова, свернулся клубком ухнувший куда-то вниз при посадке желудок. Но душа пела в унисон с отголосками восторга, испытанного в небе, и уже тосковала и снова просилась в полёт. Так я полюбила самолёты, но ещё не разлюбила поезда:)

Пока ещё у меня не было шансов их разлюбить - впереди была "Красная Стрела", что мчала навстречу мечте и хорошей компании. Короткий ночной переезд в предвкушении долгожданной встречи с любимым заочно городом, раннее утро, свежий только что выпавший снег на перроне вокзала, пустой, притихший, сонный и такой прекрасный Петербург...

Потому через несколько лет путь к следующей моей мечте мог выглядеть только так - ночной поезд+автобус по Европе. Я даже не задумалась особо, выбирая тур в Прагу. Увидела автобусный тур и соблазнилась дорогами, дорогами, дорогами... дорожная поездная, а потом и авто-романтика. Я не жалею. Несколько лет подряд я выбирала этот вариант с ночным поездом Москва-Брест и бесконечно долгим переездом по Польше на автобусе. Я любила эти дороги и никак не могла ими пресытиться, и лишь пара последних моих туров с ТТВ стали авиа-вариантами. Тот поезд "Москва-Брест" - это идеальный для меня поезд. Во-первых, он состоит почти полностью из единомышленников-путешественников, едущих покорять просторы Европы, а во-вторых, дорога на нём идеальна по времени: загрузились в поезд во второй половине дня, разложили вещи, поужинали, скоротали время за разговорами и туристическими байками, легли спать пораньше, ибо подъем ранний впереди, утром проснулись - а дорога уже и закончилась. Ночные поезда - они сродни самолету по части скорости доставки тебя из пункта А в пункт Б. Закрыл глаза, открыл - уже на месте:)) Ну, за одним исключением, о котором речь впереди. Обратная же дорога из Бреста в Москву всегда казалась мне более длительной и порой успевала надоесть, ибо поезд шёл днем, не поспишь особо:)

И вот тот первый мой заграничный тур, показавший мне вожделенную Прагу и несколько еще чудесных чешских и баварских городков, подошёл к концу. Попрощавшись с попутчиками, я оказалась в Москве наедине с огромным чемоданом, который я по глупости, свойственной, наверное, всем впервые выехавшим за границу, набила всякой ненужной, но милой сердцу ерундой до неподъемного состояния. Как я тащила тот чемодан, отдельная грустная история, которую я уже рассказывала. И вот дальше в моём отчаянно-подпорченном конфликтом с чемоданом настроении я оказалась в поезде, идущем из Москвы в Оренбург. И тут вся дорожно-поездная романтика, которую я лелеяла в душе с нежностью с той первой детской поездки, разбилась о быт и современные реалии. Долгие споры по поводу моего чемодана, которому почему-то оказалось не место под нижней полкой, хотя я ехала на той самой нижней. Попутчица с верхней, всю дорогу до поздней ночи норовящая усесться на мои вытянутые было на полке ноги. Вместо вкусной домашней еды - пивные ароматы, витающие по вагону. Вместо интересных разговоров - бесконечная реклама какой-то сетевой ерунды (то та самая попутчица с верхней полки, воспользовавшись случаем, вцепилась в уши семейной паре напротив, пытаясь убедить купить какую-то пластину, защищающую от радиации, излучения, болячек, дождя, неумных бюрократов и от всех других несчастий разом). Я пряталась за книжку, но где-то на середине пути поняла, что одной книжки мне будет мало, впору в Самаре на вокзале за следующей бежать. Потому как ни спать, ни смотреть на пробегающие за окном пейзажи эта говорливая особа спокойно не даст, заведет опять свою басню про чудо-амулет... К середине дороги к тому же от лежания на жесткой полке заболели бока, затекли ноги, привыкшие за время отпуска к активному и постоянному движению... В общем, прибытия в родной город я ждала горячо и страстно, и с тех пор разлюбила долгие железнодорожные переезды. Моим идеалом по сей день остаётся тот ночной белорусский поезд, терпимым - любой другой, находящийся в пути не более 8 часов:) Даже в окно смотреть мне уже не кажется столь интересным и привлекательным - от картинок, мелькающих за окнами скорого поезда, меня частенько охватывает грусть и меланхолия, становится жаль, что всё интересное так быстро проносится мимо, не рассмотреть, не задержаться даже взглядом. Хотя иногда этот калейдоскоп картинок рождают новую мечту. Так у меня было с Выборгом - увидела в окно поезда, поняла, что мне туда надо и не успокоилась, пока не приехала целенаправленно.

Зато я вдруг полюбила электрички. За их медленный плавный ход и неторопливость - это своего рода медитация, очищающая голову от ненужных мыслей. Но это, пожалуй, отдельная история.

***

Сейчас же лучше о том самом упомянутом исключении. Что меня всё время поражает в расписании РЖД или их коллег на постсоветском пространстве, так это тот факт, что все границы в поездах проходятся глубокой ночью. Я понимаю, что в этом есть, наверное, какой-то смысл - меньшая загруженность железных дорог, быть может, или какие-то другие, мне неизвестные причины. Но это понимание никак не уменьшает моего возмущения... Какого лешего (или поездного?) все эти длительные и неоднократные процедуры прохождения границ и таможен приходятся на то самое время, когда ты предвкушаешь удовольствие от глубокого здорового сна под покачивание вагона и постукивание колёс? А вместо этого на тебе - просыпайся, показывай паспорт одному пограничнику, потом багаж таможеннику, потом паспорт другому пограничнику, потом снова чемоданы таможеннику... и так, пока за окном рассвет не забрезжит. Хорошо, если впереди у тебя еще минимум сутки дороги, можно попытаться выспаться днём (я так однажды, в докрымнашенские времена проспала едва ли не всю территорию Украины). А если уже утром выходить, так и выползаешь из поезда, как сонный ёжик в тумане. Но это я ворчу, конечно, на самом деле границу в поезде проходить необременительно... во всех остальных отношениях, кроме ночной бессонницы:))

Ну, и одна железнодорожно-пограничная история, для которой в подробностях так и не нашлось места в моих заметках. Не хватило времени, да и слишком сильны были эмоции из той поездки, что мешало излагать мысли внятно, потому отложилось то повествование на "потом", что сродни "никогда":))

***

Как уже писала не раз, если расстояние между пунктами А и Б, которое необходимо преодолеть, начинает измеряться четырехзначными числами километров, я обычно выбираю самолет. Но иногда железнодорожный или автотранспорт становятся единственными возможными вариантами попадания в нужную точку. Тогда я ворчу, ругаюсь, предвкушаю массу впечатлений и... покупаю билеты на поезд:) Ну, не отказываться же в самом деле от мечты из-за пустяка. Тем более, что в тот раз была МЕЧТА!!!

На момент покупки билетов про поезд "Москва-Ташкент" я слышала многое, но в памяти почему-то значилось только то, что наши местные частенько ездят на нем в Москву\из Москвы, но меньшая стоимость билетов выливается и в меньший комфорт, чем в фирменном "Оренбуржье". Ну, да и ладно, для меня сутки в поезде - всяк некомфорт, чуть больше, чуть меньше - какая разница? И я, не особо задумываясь, купила билет в плацкартный вагон. И тут же в рабочем аврале про него забыла. Вспомнила накануне поездки, когда в случайном разговоре с друзьями упомянула про тот поезд, поймала на себя сильно удивленный взгляд и вопрос: "Одна едешь? Хоть в купе?" И тут я что-то задумалась:)) И решила почитать отзывы про тот поезд. Ага, как раз накануне поездки, примерно так за полдня до часа Х. Читала долго, видимо, у всех в жизни когда-то настает период, когда хочется страшных сказок перед сном:)) Начиталась до того, что полезла смотреть, есть ли места в купе. Мест было навалом, но ценообразование в этом поезде устроено так, что чем ближе к отправлению, тем дороже... за день до билет в купе стоил сильно за десятку. У меня же, помимо этой не слишком дешевой поездки, маячили впереди новогодние каникулы, переходящие в отпуск, с труднопредсказуемыми затратами. В общем, лишней десятки у меня не было. Потому я решительно выключила комп и решила положиться на судьбу...

***

Декабрьской ночью на перроне в ожидании поезда стояли, поёживаясь от пробирающегося под одежду морозца, всего несколько человек, да и те в основном встречающие. У моего плацкартного вагона я и вовсе оказалась одна. Когда дверца вагона с грохотом отворилась, выпуская клубы жарко-нагретого воздуха и заспанного проводника, удивленно взглянувшего на меня и махнувшего рукой, не посмотрев ни на паспорт, ни на билет, мне стало как-то не по себе. Настолько, что даже захотелось вернуться домой в тепло и уют родной квартиры. Но я решительно шагнула в неизвестность полумрак спящего плацкарта. В вагоне было темно, я практически на ощупь пробралась в его центр, стараясь не потревожить спящих, с трудом разглядела в слабом свете едва горящей лампочки номер своего места, чтобы понять, что полка занята до меня:)) В моём плацкартном отсеке на нижних и на одной из верхних полок расположились мужчины-узбеки, едущие из Москвы на родину, вторая верхняя была заставлена клетчатыми набитыми битком сумками с багажом. Всё в лучших традициях прочитанных мной отзывов:)) Я опечаленно присела было на боковушку напротив своей законной полки и призадумалась, но в духоте вагона после морозного воздуха перрона быстро разморило и стало клонить в сон. Желание лечь поспать придало сил. Я решительно встала и отправилась будить проводников. Попыталась объяснить ситуацию, показывая билет, но парень то ли спросонья, то ли потому, что вообще по-русски говорил не очень, меня искренне не понимал. Пошли разбираться на месте:))

- Вот это моя полка - показываю на занятую нижнюю. - Что делать?

Парень-проводник почесал затылок и спросил, показывая на боковую напротив:

- Эта не подойдет?

- Вообще-то я нижнюю специально брала за месяц до поездки, мне на ней удобно.

- Аааа, у Вас еще и нижняя, я-то думал, верхняя, где багаж... Тогда просыпайся, - он решительно толкнул парня, спавшего на моей полке.

Проснулись все трое, ехавшие одной компанией и удивленно воззрились на меня как на внезапно явившееся чудо. Мне снова стало не по себе. Но опасения оказались напрасными. Быстро стряхнув с себя сон, все трое начали суетливо извиняться и обещать, что сейчас очень быстро освободят полку, переселив занявшего моё место на боковушку. Парень под строгим взглядом старшего в этой компании безропотно встал, уступая мне место... и тут я поняла, что смотрю на него снизу вверх, задрав шею до хруста. Представив себе, как эти два метра роста будут располагаться на боковушке, я махнула рукой:

- Ай, спите дальше, я лучше сама на этой полке... - не сказать, что в тот момент мной руководил исключительно альтруизм, подспудно в голове сидела мысль, что в одиночестве на ней мне будет всё же уютнее, чем в плацкартном отсеке с тремя мужиками, но мой внезапный порыв приняли с благодарностью. Меня горячо благодарили, шесть раз спросили по очереди, точно ли мне будет там удобно, сходили за постельным бельём и одеялом для меня, предложили напоить чаем прямо среди ночи, разместить где-то мой багаж... Из багажа со мной ехал только маленький рюкзачок, который я сунула под голову вместо подушки, поход за одеялом радостно переложила на мужские плечи соседей, от чаю вежливо отказалась, ибо всё, что хотелось мне на данный момент - растянуться на полке и завалиться спать. Что я и сделала, проваливаясь в сон под очередное: "Девушка, Вам там точно удобно? Ничего не нужно?"

Не прошло и пары часов, как вот оно, "любимое" ночное приключение - граница... Яркий свет, брызнувший в глаза, подъем, поиски документов, пушистая овчарка с тающими на серой шерсти снежинками...

Теперь как на явившееся внезапно чудо на меня смотрел русский пограничник - молодой светловолосый парень...

- Выйдите на свет, пожалуйста, - я слезла с полки, встала в проходе, ожидая, когда меня опознают по фото на паспорте - российском, полученном в незапамятные времена. Всё-таки идентификация прошла успешно.

- С кем едете?

- Одна, - взгляд стал слегка удивленным.

- Первый раз в Казахстане? - я кивнула.

- А до какой станции?

- Тюратам.

- Цель поездки?

- Туризм, - глаза пограничника округлились.

- Первый раз слышу, чтобы туда в целях туризма ехали. Обычно или в командировку, или с отпуска домой возвращаются.

Взгляд, устремленный на меня был настороженно-озадаченным. И тут я поняла, что есть два пути развития ситуация - либо меня сейчас высадят из этого поезда, заподозрив в шпионаже, либо решат, что с не совсем нормальными девицами, едущими в одиночестве в плацкартном вагоне узбекского поезда до какой-то Богом забытой станции в целях невесть какого туризма, лучше не связываться:)) Парень выбрал второй вариант... по ходу решил про меня благополучно забыть и посоветовать сделать то же самое идущему следом таможеннику - тот лишь взглянул мельком на мой рюкзак, даже не попросив открыть. Мне объяснили, как заполнить миграционку и что её нужно не потерять до выезда из Казахстана, и оставили в покое. Чем я быстро воспользовалась, чтобы снова залечь в спячку.

Как проходили границу с казахской стороны, если честно, не помню совсем - на мои документы, кажется, тоже глянули лишь мельком. В целом же с обоих сторон вагоны проверяли долго и тщательно, но я благополучно дремала, не особо замечая того, что творилось вокруг. Потом было несколько часов тишины, когда весь поезд спал. Я проснулась, когда забрезжил рассвет над степными казахскими просторами. За окном мелькал удивительный пейзаж - ровная, как стол, бесконечная белоснежная степь...километры глади, где не за что зацепиться взгляду. Даже мне, жителю степного края, этот пейзаж казался удивительным и завораживающим. Всё-таки у нас ландшафт частенько оживляют небольших горы, поросшие лесом холмы, рощи вдоль дорог, сёла.. А здесь километры складываются в десятки, а за окном - ничего, оживляющего пейзаж. Бескрайнее, бесконечное, безмолвное ничто. Оно должно бы казаться скучным, но удивительным образом притягивает взгляд, манит, обещая раскрыть какую-то свою тайну... Я успела немного полюбоваться этими завораживающими картинками за окном в тишине и одиночестве, а потом поезд начал просыпаться. Зазвенела посуда, забегали по проходу дети, зашумели разговоры, пошли по вагонам торговцы всем подряд, зашедшие на первой же после рассвета станции. Вагон стал напоминать восточный базар с его гомоном, красками, ароматами.

Соседи продолжали за мной заботливо присматривать - от меня отгоняли слишком назойливых торговцев, пытающихся разложить свой товар на моей полке, снова предлагали угостить чаем, сходить в вагон-ресторан за мантами или пловом, спрашивали, не дует ли от окна и не принести ли второе одеяло. Я улыбалась, благодарила, уверяла, что у меня всё хорошо, и, спрятавшись за книжку, с улыбкой и вежливым интересом наблюдала за жизнью этого поезда, которым меня так пытались напугать. Почти через сутки я вышла из того вагона со смешанным чувством облегчения (после духоты легкие с огромным удовольствием вдохнули свежего морозного воздуха) и легкой грусти, поймав себя на мысли, что мне хотелось бы ехать на нём и дальше, и увидеть, наконец, еще одну свою давнюю мечту - самобытный, непохожий на то, что я видела раньше, прекрасный Узбекистан. И что если вдруг потребуется, я без особых страхов и сомнений поеду снова на этом узбекском поезде, потому что ничего слишком пугающего в нем нет - обычный поезд (привет из СССР, из того самого моего детства) без особых удобств, но и без каких-либо дорожных ужасов, один из тех поездов, коих немало еще бороздят просторы постсоветского пространства в ожидании того благословенного момента, когда смогут уйти на пенсию, сменяемые новыми и современными вагонами. Говорливый, шумный, под завязку забитый баулами и бродящими по нему торговцами нехитрым товаром, но миролюбивый, спокойный, наполненный ароматами крепкого чая и горячего узбекского плова, бесконечными разговорами, детским смехом и деланно-грозными материнскими окриками, тихим шепотом уединенной молитвы... А если ж не захочется больше испытывать судьбу в плацкарте, всегда есть полупустые купейные вагоны, в которых, кажется, ездят только русские по территории России. Моя соседка по комнате в байконурской общаге рассказывала, что от границы с Казахстаном ехала во всем купейном вагоне вдвоем с женщиной из нашей же туристической группы. В общем, никакого негатива из той поездки в узбекском плацкарте я не вынесла, а вот в хваленых казахских поездах-тальго прокатиться в одиночестве мне было не слишком комфортно.

До Тюратама я доехала глубокой ночью. Я до сих пор помню то раскинувшееся над головой бездонно-темное небо и звезды, огромные, яркие и близкие, до которых, кажется, легко можно было бы достать рукой, если встать на цыпочки или подпрыгнуть самую малость... Стоит ли удивляться, что путь человечества к звездам начался именно отсюда?