-

Ждём новый 2026 ✨

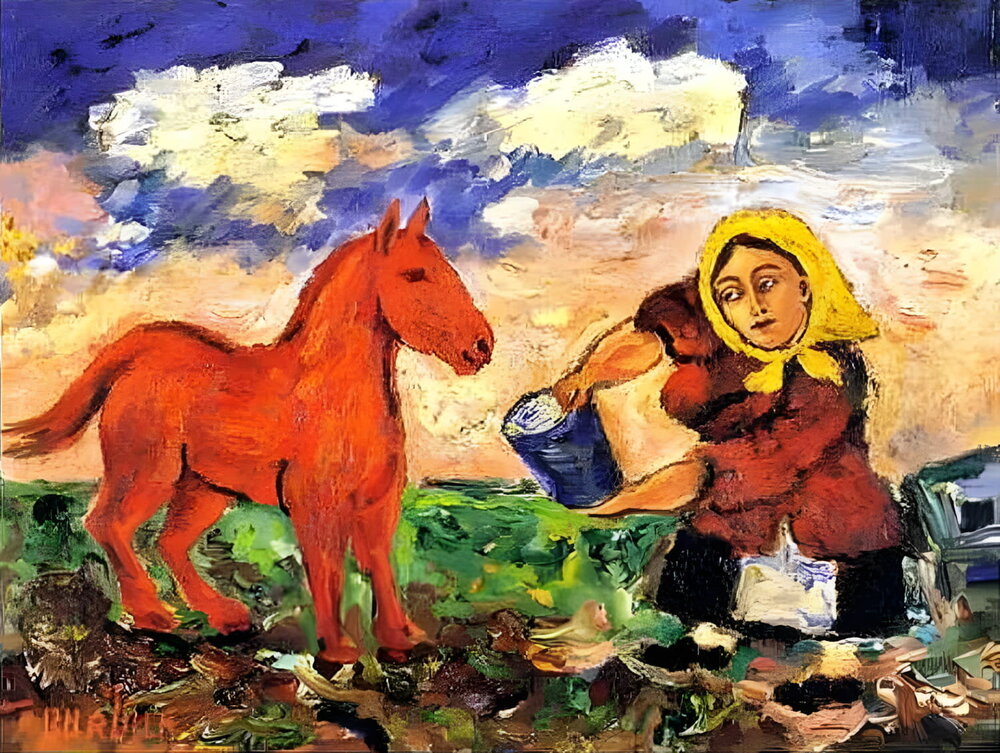

С наступающим Новым годом из нашего предпраздничного Ижевска! Который в последние дни года уходящего таки решил прихорошиться. Видимо, по личному повелению примерившего дедморозовский тулупчик Ижика 😁. И как-то сразу выяснилось, что огней много золотых может быть не только на улицах Саратова 😇. Давно наряжены ёлки. Готовы устремиться по новым дорогам и к новым открытиям коняшки разной степени красноты. Совсем скоро пробьют куранты и прочие часы. И те из нас, кто хорошо вёл себя в году уходящем, обязательно получат заслуженные подарки. Ну а кто не очень хорошо - ещё целый новый год на работу над ошибками. Ну и конечно надежду на новогоднюю сказку. В ожидании которой, впрочем, не стоит забывать одну простую и важную вещь. С новым 2026-м! Дорогу Красному Коню! 😁 А с зелёным змием уходящего 2025-го расстанемся без злобы, но - с облегчением.

-

Вы не поверите...

Вы не поверите, но этот импозантный юноша с бородкой, явно намеренный спасти Галактику от сил зла - мой сын. И сегодня ему исполнилось 18 лет. Должен признаться, в голове это укладывается пока не очень. Вроде же только-только собирались в первый класс. А вот уже и к ЕГЭ в одиннадцатом готовимся. И разница дат съёмки этих фото, почти что в одних местах сделанных - аккурат десять лет. Как-то так совпало, что мы с ним оба в этом году отметили традиционно знаковые даты. Что ж, отец Сергей в свои полста может теперь уверенно констатировать, что сын Иван - его лучшее произведение в жизни (если откровенно, не то чтобы самой правильной и безгрешной). И хочется верить, что сын пойдёт дальше отца, добьётся много большего - и не сделает многих нелепых и ненужных ошибок. (Нет-нет, у меня всё хорошо. Это просто что-то в глаз попало...)

-

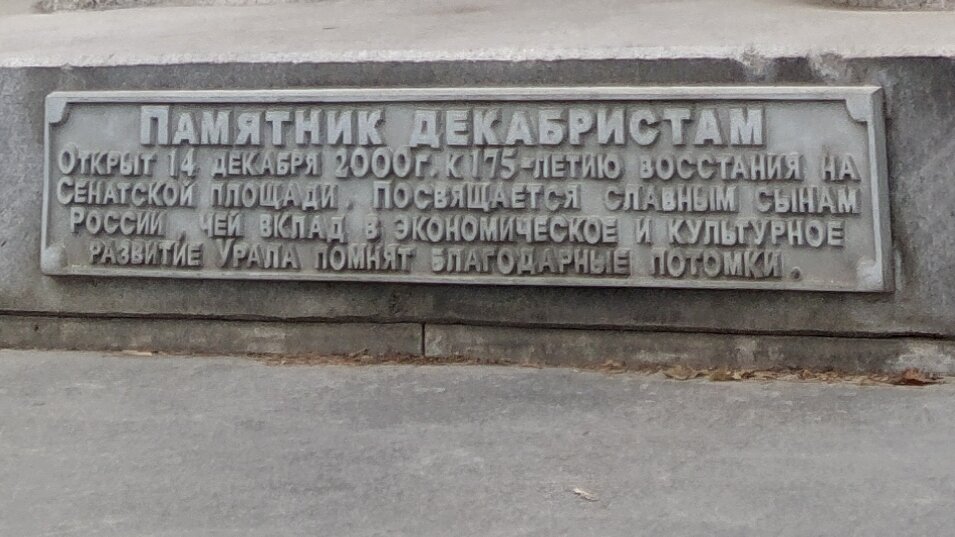

Посиделки за чашкой кофе --- 2

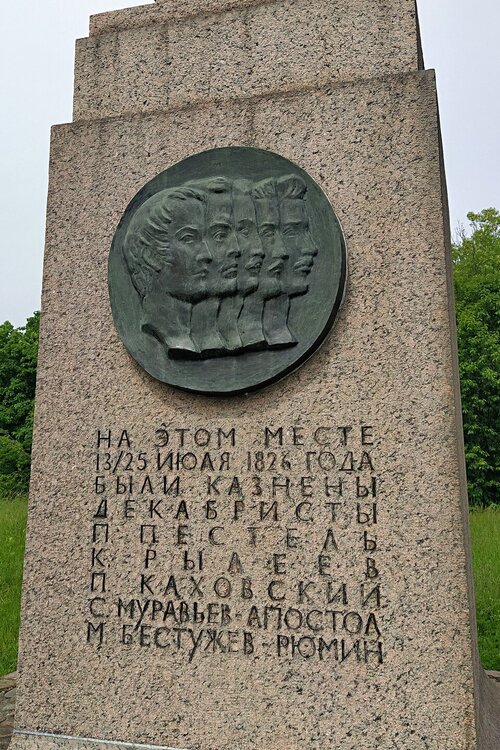

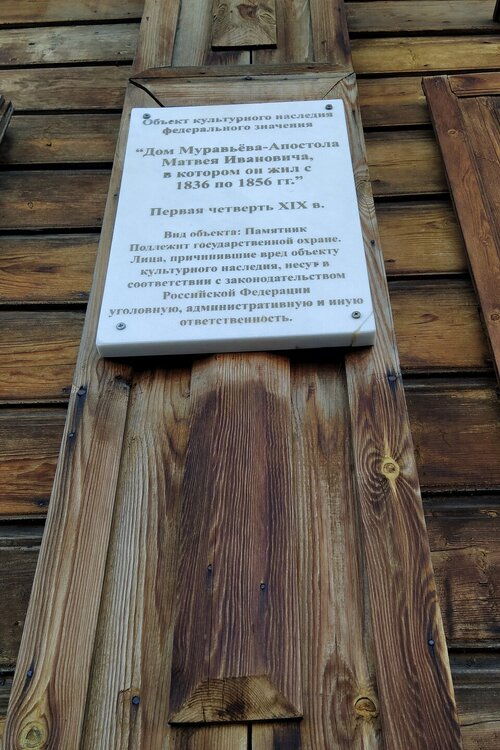

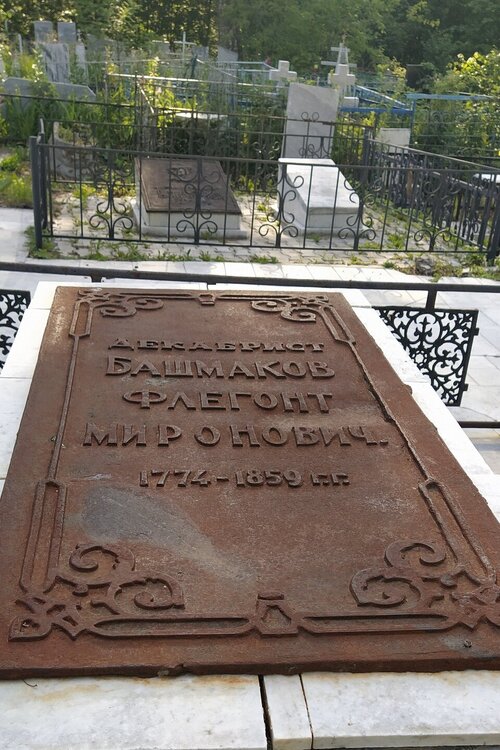

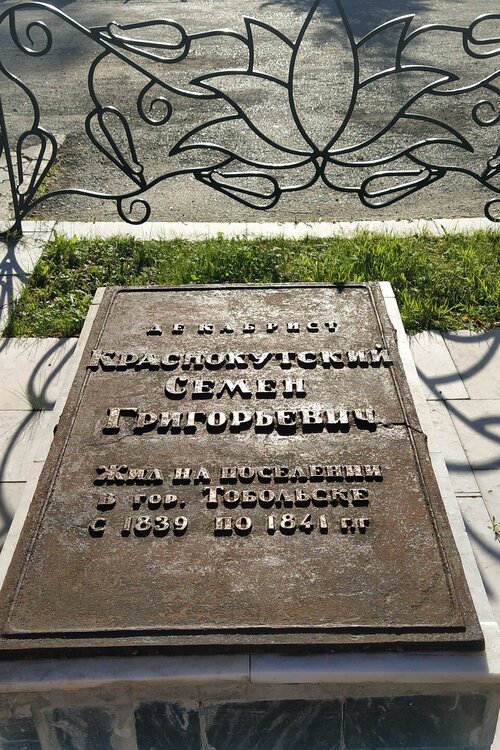

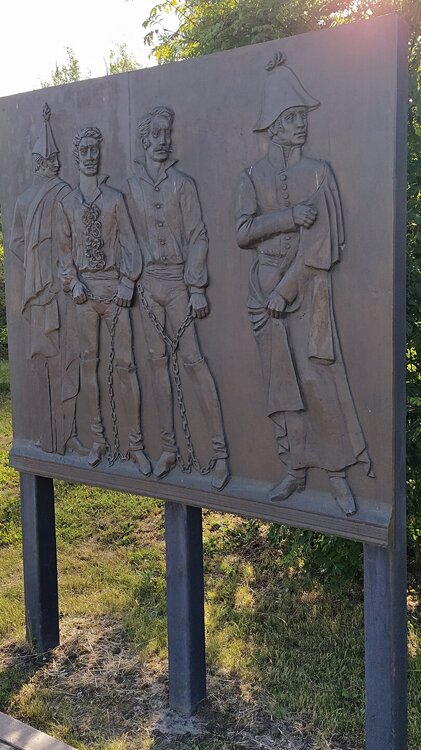

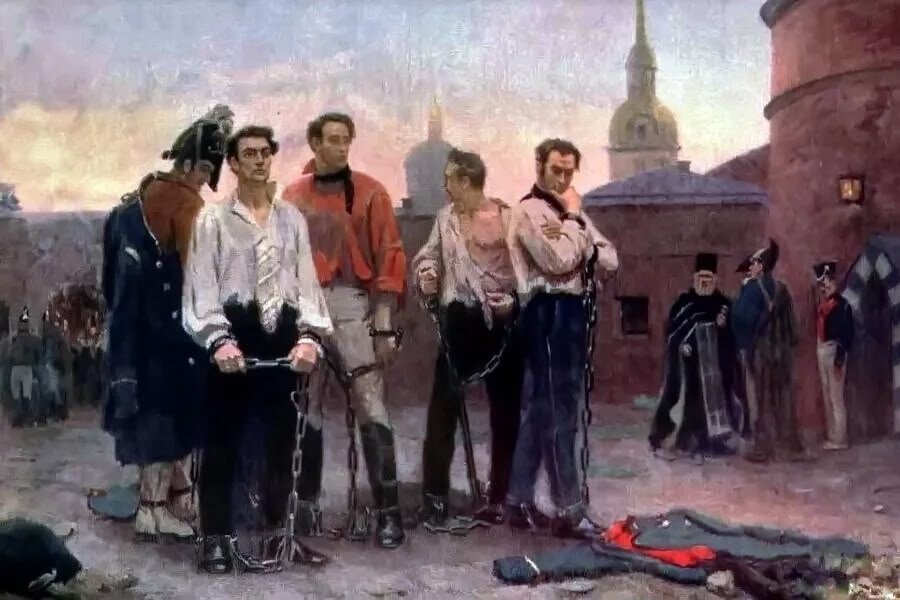

Ровно 200 лет назад, 14 декабря по старому стилю (или 26 декабря - по новому) 1825 года, в Петербурге произошло знаменитое восстание декабристов. Событие, во многом для отечественной истории переломное. Причём, как нередко бывает, подлинный масштаб происшедшего был осознан уже позднее. С непосредственными результатами-то и достижением целей восстания, как мы знаем, получилось не очень. Конечно, перемен в стране к концу царствования Александра I требовали не только сердца и глаза (как в цоевской песне), но и многие просвещённые умы. Однако само выступление оказалось организовано настолько скверно, что предшественники повстанцев, в своё время одним гвардейским полком свергавшие Анну Леопольдовну (в пользу Елизаветы Петровны), а позже Петра III (в пользу Екатерины II) наверняка грустно вздыхали с небес: - Эх, молодёжь! Элементарные вещи делать разучились! Пушечные залпы, разогнавшие в сгущавшихся сумерках короткого декабрьского дня стоявших вокруг "Медного всадника" повстанцев, повергли тогда в оторопь, казалось, всех - от уличных зевак (многих из которых тогда тоже покосило картечью) до самого Николая I. Сказавшего тогда, по преданию: "итак, я наконец император, но Боже, какой ценой". Крови и впрямь тогда на Сенатской площади пролилось немало. Семь месяцев спустя к ней добавилась кровь ещё пяти руководителей восстания, повешенных напротив Петропавловской крепости. Памятник им доныне стоит на Кронверке. Доступ свободный. Многие сотни других повстанцев были отправлены на каторгу и в ссылку. Казалось бы, вот горький конец изначально авантюристического предприятия. Но - как нередко бывает - этот конец одновременно оказался и началом. Несвергнутый в тот день Николай I стал в итоге единственным инженером на российском престоле. (Так что неудивительно, что именно при нём в нашей стране появились первые железные дороги.) И несмотря на реноме жёсткого правителя, шок первого дня царствования похоже научил его не перекручивать гайки в государственной машине сверх необходимого. В противном случае николаевский "золотой век" русской литературы, живописи, музыки - вряд ли состоялся бы. Конечно, не всё было идеально - одна злосчастная Крымская война чего стоит. Но из крови на Сенатской Николай Первый нужные выводы всё же в основном сделал (в том числе и выполнив огромную подготовительную работу к последующим либеральным реформам своего сына - и тем, по сути, реализовав кое-что из декабристских идей). В отличие от своего тёзки и правнука Николая II, для которого кровь Ходынки стала началом конца и его жизни, и его династии, и его страны. Сами же декабристы в своей сибирской ссылке, во глубине сибирских руд не просто хранили гордое терпенье - но устроили в Сибири, не побоюсь этих слов, подлинную интеллектуальную и культурную революцию. И наши современники благодарны декабристам уже не за пресловутую "побудку Герцена" - но за вклад в народное просвещение в прежде глухих сибирских провинциях, за вклад в материальную, художественную, духовную культуру. Даже великий Менделеев стал тем, кем стал, во многом потому, что с детских лет вращался в тобольской "диаспоре" ссыльных декабристов. Так что ленинскую фразу, которую нас так усердно заставляли заучивать в школе - про декабристов, страшно далёких от народа, - оставим на совести их автора. Положа руку на сердце, если и был кто действительно далёк от народа - так это созданная самим Ильичом правящая каста, до самого конца СССР жившая по принципу "народ и партия едины - различны только магазины". Впрочем, это уже другая история. Возвращаясь же от дел исторических к более близким нам туристическим - совсем неудивительно теперь, что особенно сильно чтят декабристов к востоку от Урала. В европейской части России их именами в основном называют улицы - и только. Но уже в Екатеринбурге, неподалёку от Ново-Тихвинского монастыря, можно встретить первый полноценный памятник. Поставленный, что характерно, в постсоветское время. Ну а в сибирских городах, где многие из декабристов отбывали ссылку, став подлинными "катализаторами прогресса" - память о них чтится ещё более усердно. В Ялуторовске, к примеру, уже на привокзальной площади можно увидеть памятник здешней "ссыльной девятке". В самом же городе расположен дом-музей, посвящённый двум из них: М.И. Муравьёву-Апостолу и И.Д. Якушкину - между прочим, организаторам первого из декабристских тайных обществ, "Союза спасения". Тут на форуме недавно спрашивали, стоит ли ехать в Ялуторовск из Тюмени? Вот один из аргументов. Ехать если что недалеко, часа полтора. Можно автобусом, можно электричкой. Ещё более потрясает в плане памяти о декабристах бывшая столица Сибири - Тобольск. Несколько ссыльных здесь упокоились навеки, и могилы их до сих пор бережно сохраняются на городском Завальном кладбище.В их числе - и лицейский друг Пушкина Вильгельм Кюхельбекер, знаменитый "Кюхля". Рядом с кладбищем - памятный Сквер декабристов. И тут же памятник декабристским жёнам, что поехали вслед за мужьями в Сибирь. (Известный анекдот утверждает - чтобы испортить всю каторгу, ну а если серьёзно - это очень помогало выдержать испытания и остаться собой.) Есть подобные памятники и музеи и во многих других сибирских городах, до самого Иркутска. Но туда мне ещё только предстоит попасть. Сегодня же мне просто захотелось, чтобы эти люди и эти места не были забыты. Ведь какие же даты, события, факты стоит нам вспоминать - если не такие?..

-

Ждём новый 2026 ✨

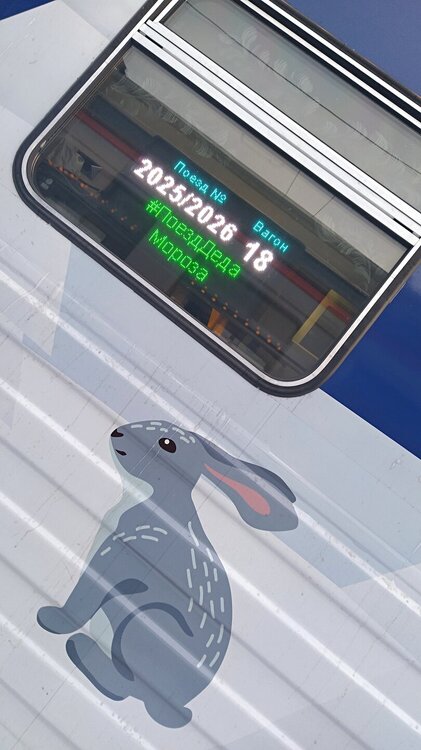

У нас в Ижевске тоже все украшения уже не первый год одни и те же - видать, в нынешние времена почти везде особо не до креатива. Но тем не менее, одно яркое событие у нас произошло вчера. Аккурат накануне Рождества по григорианскому календарю, которое у нас традиционно называется "католическим". (И хотя это строго говоря не так, 25 декабря рождество празднуют не одни католики - но языковая традиция есть языковая традиция 😇). В общем, вчера на наш ижевский вокзал прибыл Поезд Деда Мороза. Поезд ДМ.mp4 Сказочный дедушка по какому-то сказочному же совпадению привёз в Ижевск и настоящую новогоднюю морозную погоду. Которая после многодневных снегопадов и неизвестного числа выпавших снежных норм сама по себе стала праздником. Правда, одновременно и заставила засомневаться - ехать к этому поезду или нет. Тем более что оный мной два с половиной года назад уже посещался на его летней музейной стоянке в Сортавала. Но всё же поехал - и не пожалел. В своём "рабочем" виде поезд Деда Мороза оказался немножечко подлиннее себя музейного. Раза так в 3-4. Всего в нём больше 20 вагонов, правда половина из них - просто дома на колёсах для самого Дедушки, а также Снегурочки и их многочисленной свиты. Но и они хороши собой внешне. Новогоднее настроение, задержанное рабочими предновогодними авралами, кажется, решило таки появиться 😁. Внутрь я почти не заходил: что-то посмотрел ещё в Карелии, где-то нужны были билеты, традиционно проданные практически сразу и давным-давно. А где-то просто не хотелось удлиннять собой томящуюся на двадцатиградусном морозе очередь из ребятишек. Ну а для детворы тут были праздничные вагоны (и представления) на любой вкус. Не забывает поезд напоминать и о вологодских корнях Дедушки - одновременно рождая в душе ностальгию по моих северным маршрутам нынешнего лета. В этом вагоне - новогоднее кафе. А лисички стерегут (или обносят?) Новогоднюю Лавку 😀 Отдельная достопримечательность состава - украсно украшенный паровоз, не знавший отбоя от желающих себя рядом с ним запечатлеть. Судя по всему, волшебный поезд нынче отмечает первый маленький юбилей - пятилетие. От нас новогодний состав отправился в Пермь, ну а дальше его маршрут проляжет через Киров, Кострому, Ярославль, Москву - и в последний день новогодних каникул завершится в Великом Устюге. И мне кажется, даже не участвуя в представлениях просто побывав рядом с ним, праздник в своей душе - и маленькое, но такое необходимое чудо - почувствуют даже многие взрослые люди...

-

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

Эх, кто мы такие, чтобы перечить НашемуВсю? 😃 Тем более сам Он отсутствие снега переносит спокойно, стоит стоически, даже без кружки. На следующей неделе поищу на другой стороне Урала, в Челябинске. Может подвезут 😇. А пока на дворе всё тот же месяц непонябрь, но уже с ёлками. Но мы не расстраиваемся. Пока в ожидании снега можно заняться новогодним оформлением своих хором и пенатов. Тем более что одна соцсеть уже подкинула пожелания на 2026 год от средневековых живописцев. Хоть прям сейчас в печать и рамочку 😁. Для Ижевска особенно актуально. У нас оной сетки информационной в смартфонах нет не только на время тревог - а вообще с конца июля. Спасают только WiFi, стационарные компьютеры - или выезд на окраины города. Так что да. Пусть снег обеспечит - и закопает 😁.

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

За что уважаю нашу уральскую зиму - так это за разнообразие, многовекторность и инклюзивность. 2 декабря 2022 года. Нижний Тагил. На улице -25, ветер в харю лицо, а я шпарю лезу на Лисью гору по скрипящему снежку, дабы глянуть на красивое. 32 ноября 2025 года 🤣. Ижевск. Снежок? А что это? Только по талонам 🤣. И вообще кто сказал, что для новогоднего декора обязателен снег? И так нормально. А настоящую зимнюю зиму со снегом нам уже нарисовала нейросеть, дабы от вязания отдохнуть 😉. Снежный город 2.mp4 Получилось настолько в стиле эко-ужастика "Послезавтра", что в общем-то и расхотелось такую лепоту. Так что, не считая норовящей промокнуть обуви, начавшаяся еврозима мне пока нравится. Особенно с вот таким декабрьским бонусом 😇.

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

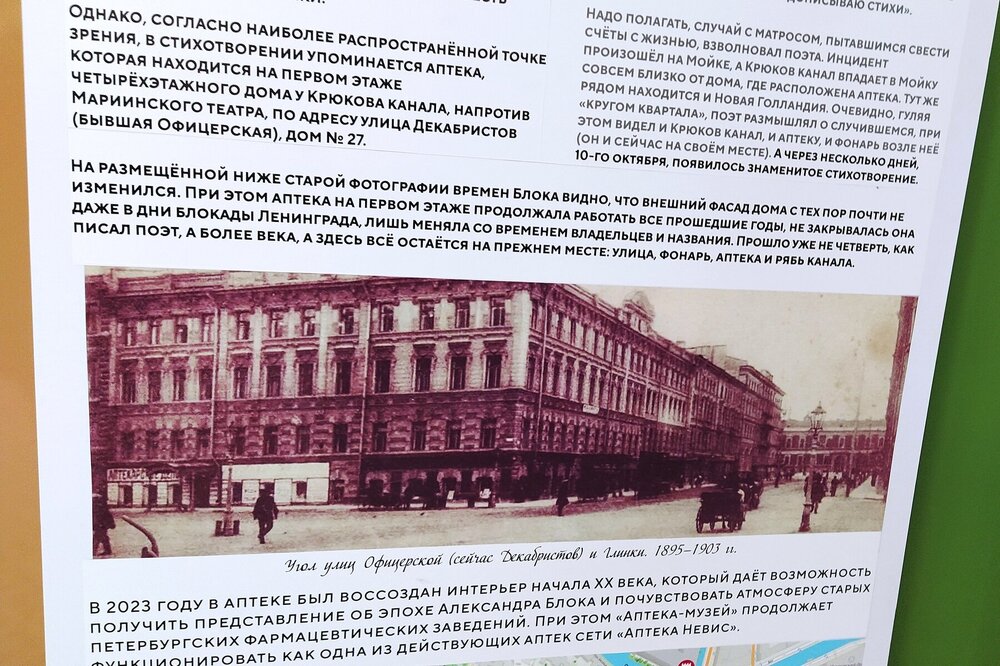

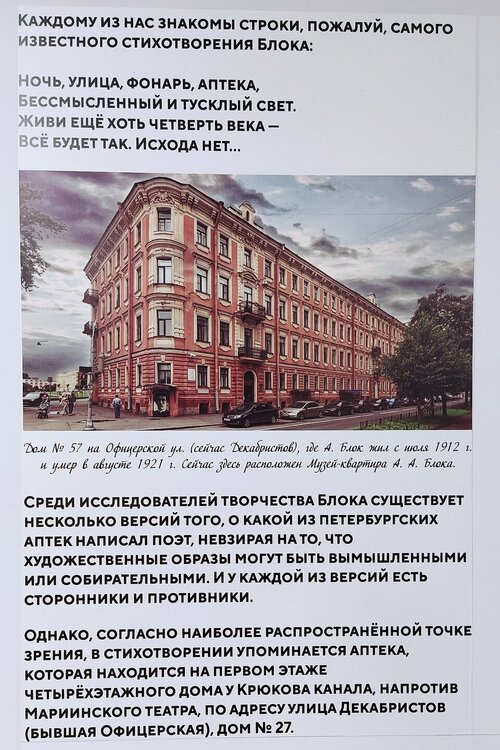

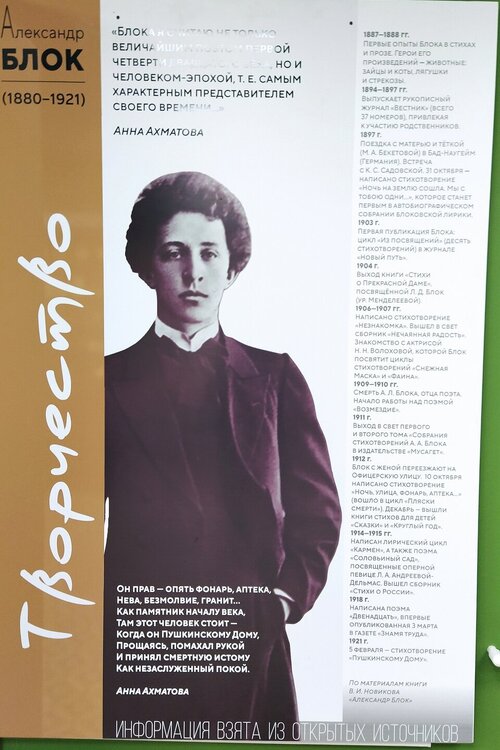

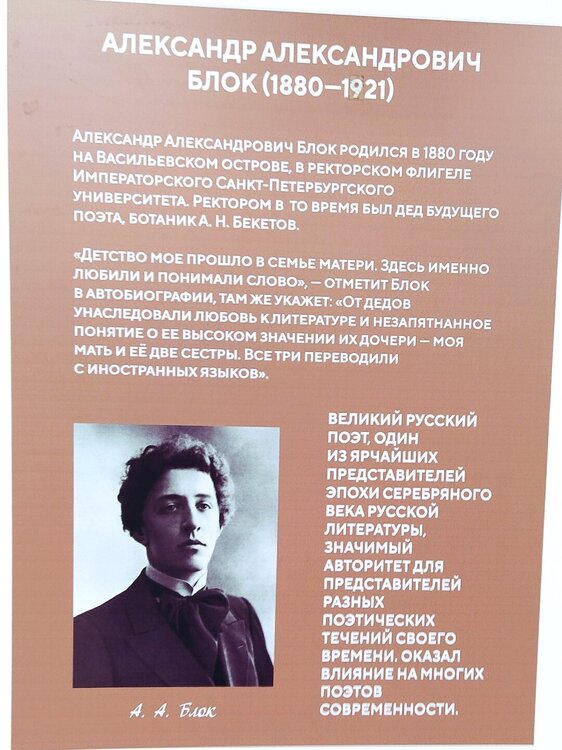

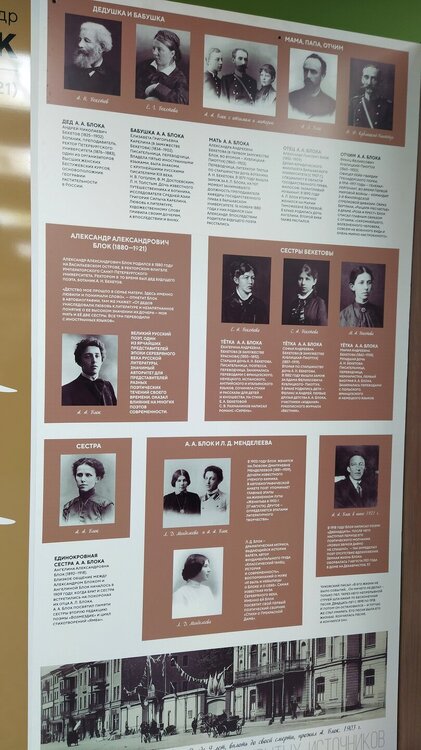

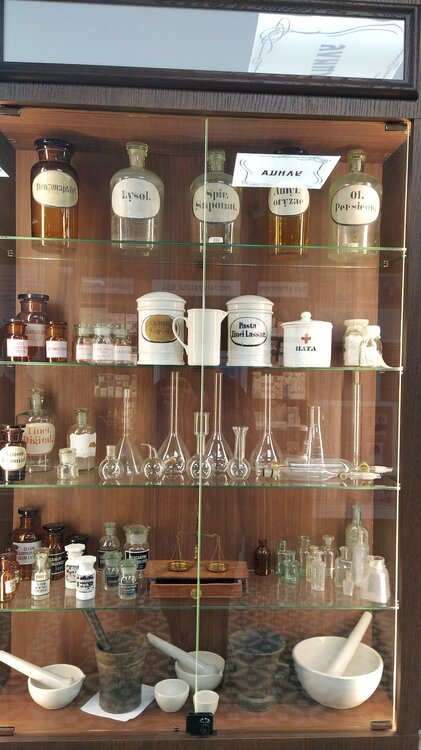

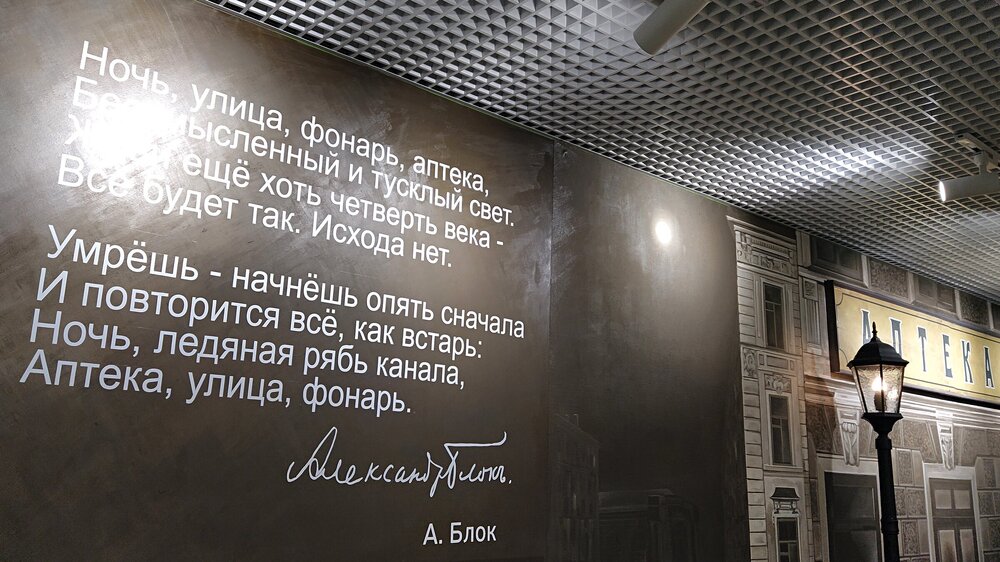

В прошлую пятницу, 28 ноября, любители русской поэзии отметили некруглый юбилей (145 лет) Александра Александровича Блока. Думаю, он не нуждается в особом представлении. Знаменитый поэт, одна из ярчайших фигур нашего поэтического Серебряного века. А по совместительству - ещё и внук знаменитого ботаника, ректора Петербургского университета А.Н. Бекетова, зять не менее знаменитого химика Д.И. Менделеева. Дочь учёного, Любовь Дмитриевна, стала Блоку сперва той самой Прекрасной Дамой, а с 1903 года - и женой, единственной до конца дней. За исключением заграничных вояжей, всю свою жизнь поэт провёл в Санкт-Петербурге, и не случайно именно там, недалеко от реки Пряжки, находится и блоковская квартира-музей. Но сегодня речь не о ней. А лишь об одном стихотворении Блока - пожалуй, самом известном. Том, что - не ведая границ - даже украсило собой стену одного из домов в нидерландском Лейдене... Да-да, том самом - про фонарь и аптеку. Давно зажившем своей жизнью, став объектом и восхищения, и иронии, и пародий. А упомянутая в его первой и последней строках аптека долгие годы казалась литературоведам лишь поэтическим вымыслом, собирательным образом. Однако пару лет назад всё поменялось. И теперь гости Питера (а особенно театралы) могут посетить вроде бы как ту самую аптеку. Расположилась она по адресу Декабристов, 27 - прямо напротив легендарного Мариинского театра. (Да когда-то и сама она звалась Мариинской.) Предвидя законные сомнения скептиков, устроители аптеки-музея постарались с научной скрупулёзностью (Бекетов и Менделеев точно одобрили бы 😇) аргументировать свою позицию. Заодно изложив и историю известного стихотворения. Так что в Пензе есть музей одной картины, а в Питере теперь - музей одного стихотворения 😉. Впрочем, это музей не только знаменитого восьмистишия - но и его автора. Не забыто и собственно аптечное дело: устроители постарались насколько возможно воссоздать атмосферу той Мариинской аптеки, какой она была в начале ХХ века. Отдадим должное - воссоздали без ханжества. Да, этим лечились. Те самые химические аптечные весы, породившие поговорку "точно, как в аптеке". Впрочем - аптека вполне действующая, можно тут и современными медикаментами закупиться. Ну а для нашего праздношатающегося брата туриста тут есть небольшая фотозона. Тарелочки на последнем фото - сувенир в память о Блоке. Стоили вроде бы недорого. Если совесть не позволит просто бродить, смущая присутствующих, и захочется что-то в благодарность купить - хороший вариант 😉. Как хороша, по мне, и идея такого необычного мини-музея.

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

А пожалуйста! 😇 Вязаный Нижний [720] [audiovk.com].mp4 Ну тогда уж и другие города грех не уважить 😉. Начнём с "Сердца Волги". Чебоксары Вязаные города Чебоксары [1080] [audiovk.com].mp4 Казань (2 штуки)Казань вязанный город [654230d454c84bdb3f5b2e0928bbc9fe [720] [audiovk.com].mp4 Вязаная Казань, тг-канал «Неизвестный Та [720] [audiovk.com].mp4 Йошкар-ОлаЙошкар-Ола. Земля Отцов [1080] [audiovk.com].mp4 Самара вязанная Самара [720] [audiovk.com].mp4 Русский Север: Архангельск Вязаный Архангельск [1080] [audiovk.com].mp4 Котлас Новый тренд в соцсетях - вязаные города. [360] [audiovk.com].mp4 Вологда Вязаная Вологда [480] [audiovk.com].mp4 Киров Вязаный Киров [1080] [audiovk.com] (1).mp4 И просто для души. Иваново Вязанное Иваново [720] [audiovk.com].mp4 Ассорти подмосковных городов Вязаные города. Нейросетевой тренд теп [1080] [audiovk.com].mp4 Златоуст Мультфильм о Златоусте (вязаный город) [720] [audiovk.com].mp4 А вот Вязьму почему-то вязаной пока не нашёл, хотя вроде и имя обязывает. Но уже есть Смоленск. Пусть областной центр потрудится. Вязаный Смоленск [480] [audiovk.com].mp4 А Тула решила чуток выпендриться и стала пряничной 😉. Все делают вязаные города, а мы сделали пр [720] [audiovk.com].mp4 Так что продолжение следует. Наверное 😇

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

Да, Зеленогорск там хорош, специально ролик нашёл и сделал стоп-кадры 😇. Вот он сам шерстяной, но невязаный 😁. Кстати, пока искал фото, с огромным удивлением узнал, что кроме манула Зеленогорска, в Новосибирскомм зоо обитает ещё 29 (!!!) его собратьев. Вязаный Новосибирск полностью: Вязаный Новосибирск [480] [audiovk.com].mp4 Ну и без любимого Питера тогда тоже никак. Тем более там тоже есть кошачьи 😇. вязаный Петербург.mp4 [720] [audiovk.com].mp4 Всё, горшочек, не вари! А то полстраны сюда перетаскаю 😆😆😆.

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

Кстати, о вязаном 😇. В ноябре - видимо, на фоне прохладного предзимья - в Интернете начался настоящий бум созданных искусственным интеллектом (в народе известном также под именем "нейросеть") видеороликов и просто картинок) представляющих города и целые регионы в "вязаном" виде. Примерно так: Тут кораблик идёт то ли на Валаам, то ли на Ладожские шхеры 😉. Конечно, как и у любого нейросетевого творчества, у этого будут сторонники и противники - но в любом случае туристической тематике нашего форума этот тренд близок. Так что поделюсь здесь несколькими произведениями, найденными в ВК и Телеграме. Начну с родной Удмуртии. Ижевск 1814867753_22206.mp4 Глазов 1814867753_22250.mp4 Сарапул 1814867753_22219.mp4 Но и другие города хороши! Екатеринбург Вязаный Екатеринбург (ИИ) [1080] [audiovk.com].mp4 Кушва (Свердловская область) Клип @puls_kushva [1080] [audiovk.com].mp4 Клип @puls_kushva [1080] [audiovk.com] (1).mp4 Пермь Вязанная Пермь [720] [audiovk.com].mp4 Челябинск Клип @tepl74 [720] [audiovk.com].mp4 Тюменская область Вязаная Тюменская область [720] [audiovk.com].mp4 Псков IMG_0190.MP4 Аэропорт Домодедово IMG_6114.MP4 Подобные ролики сейчас появляются очень часто, так что если ваш город ещё не "связали" - надо просто немного подождать 😁.

-

Золотые огни Будапешта и снежные Альпы в туре 4МХ Путешествие в Альпы с Олегом Пирязевым

Он однозначно полезен. Кому-то в плане практическом, а кому-то - и в эстетическом: очень красиво 😇. Перефразируя известную туристическую мудрость - Венгрии и Будапешта тоже много не бывает. И из всех посещённых до ковида мест именно эта страна, пожалуй, оставила о себе самые тёплые воспоминания и наибольшее желание возвращаться - хотя бы виртуально. Ну а сам Будапешт для меня - такая же застывшая в камне музыка, как и любимый Питер. Отдельное спасибо за Братиславу! По правде говоря, уже в те годы, когда я начал ездить с ТТВ (больше десятилетия назад) Словакия была для ТТВ какой-то Золушкой. (А между тем, это страна, не менее красивая чем Венгрия и связанная с ней общей историей!) Поэтому моё первое знакомство со Словакией случилось лишь в 2016 году (тоже в Татрах), а Братиславу получилось увидеть ещё двумя годами позже. Спасибо гиду Юле Говорковой, буквально "пробившей" дополнительный заезд туда в туре по Иллирии. Но, конечно, за те 2-3 часа, что у нас были, мы увидели гораздо меньше, и сейчас я многое с удовольствием досмотрел. Так что привет Братиславскому чумилу от Екатеринбургского 😉. Вот да. Маленький, но гордый стройный самолётик до Будапешта, тот самый ATR, наверняка уже ждёт 😉.

-

Посиделки за чашкой кофе --- 2

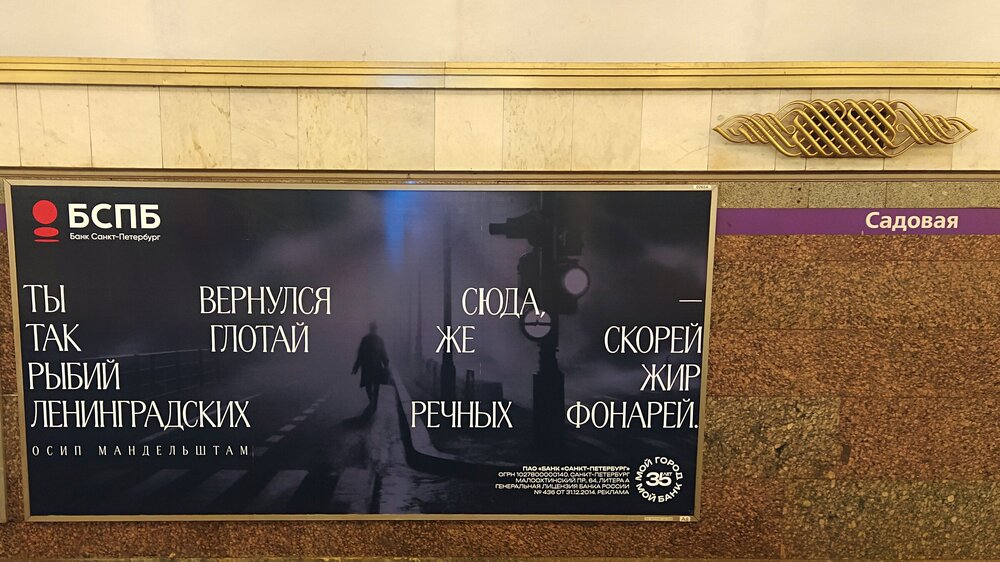

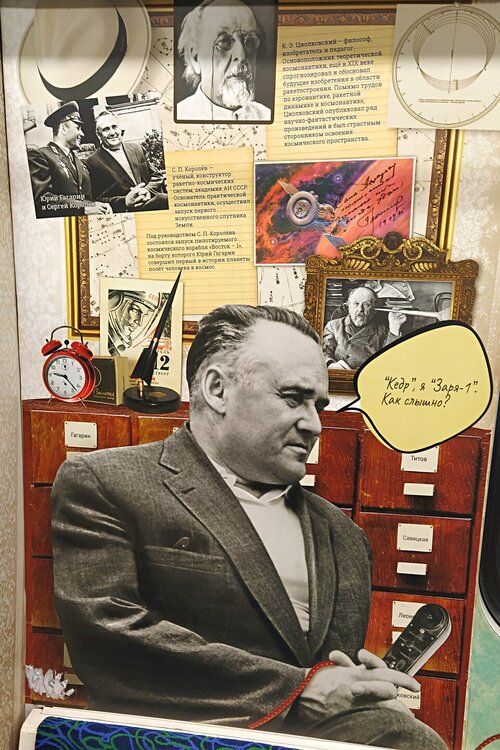

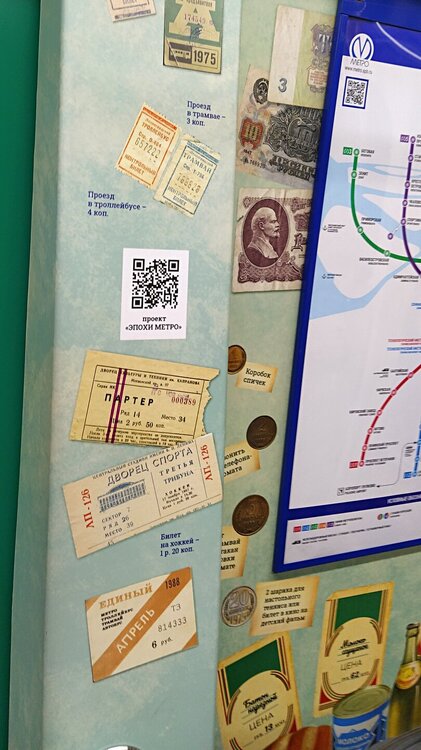

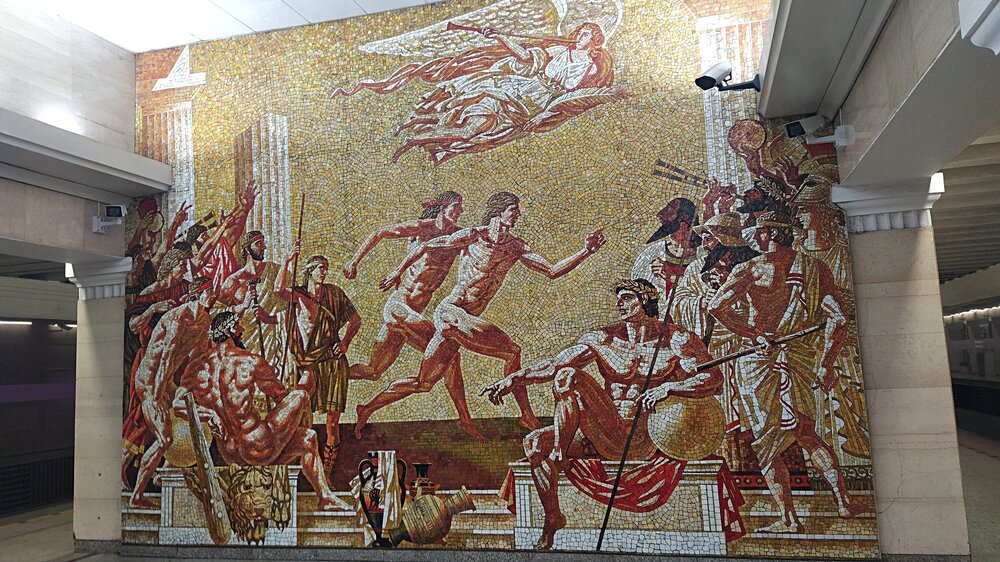

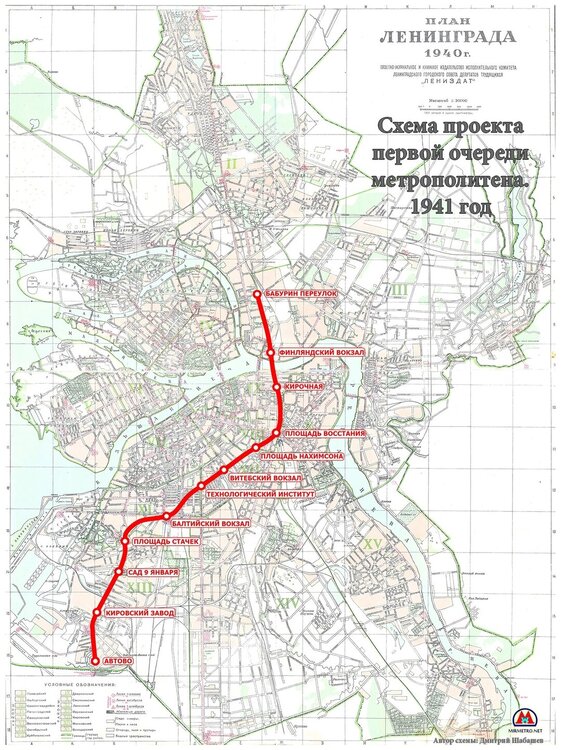

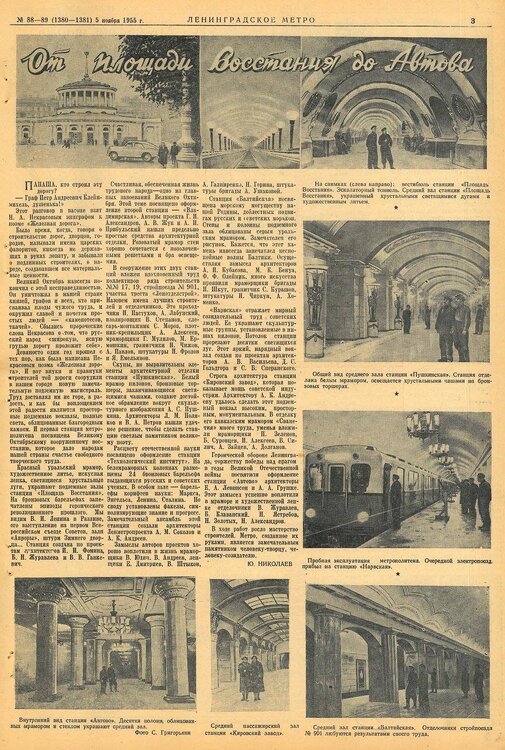

На днях, а вернее 15 ноября, Петербург отметил, на мой взгляд, довольно значимую для путешественников дату - 70-летний юбилей метрополитена. Именно 15 ноября 1955 года первые поезда ленинградской подземки начали регулярно перевозить пассажиров между станциями "Площадь Восстания" и "Автово". (Хотя формальное открытие случилось чуть раньше, по традиции к годовщине революции). Произошло это на два десятилетия позже запуска московского метро. Но вообще говоря, второй метрополитен страны изначально должен был появиться гораздо раньше: в начале 1941 года началось строительство, а уже к концу 1942-го планировалось запустить первую линию из 12 (!!!) станций (где-то заплакал от зависти один Беглов 😁). Однако вскоре по понятным причинам стало не до этого, и запланированную трассу (соединяющую, к слову, все тогдашние вокзалы Ленинграда) удалось достроить даже не к 1955, а лишь к 1958 году. При этом станций стало на одну меньше - "Сад 9 Января" между "Нарвской" и "Кировским заводом" так и не была построена. Со станцией "Автово", южной конечной той первоначальной ветки, у меня связано забавное детское воспоминание. Впервые я попал в Ленинград в 1985 году, успев к тому времени побывать уже в Москве и её метро. И привык, что метрополитен всегда означает дивный, невиданный в тогдашнем Ижевске аттракцион - лестницу-чудесницу по имени эскалатор. И каково же было моё огорчение, когда выйдя на "Автово" (чтобы дальше ехать на автобусе к дяде), я обнаружил, что эскалатора-то там и нет! (Кажется, это была первая такая станция в стране Ленинграде). Красоту автовских "стеклянных" колонн и прочих интерьеров я смог оценить лишь позднее... Нынче про питерскую подземку принято злословить, упирая на не слишком быстрое, в разы отстающее по темпам от Москвы, строительство. С одной стороны, это правда: за 70 прошедших лет в среднем вводилось по одной станции в год, а нынче перерывы между новыми вводами и вовсе стали измеряться годами. Тому есть немало причин - и субъективных, и финансовых. Не на последнем месте и петербургская геология: в отличие от других городов, где тоннели иногда можно рыть хоть бульдозером, в центральной части Петербурга строить метро обычно возможно, лишь оставаясь в лежащем на глубине десятков метров не слишком толстом пласте плотной и вязкой глины. Ниже - непроходимый гранит, а выше - пропитавшая грунт вода. И на что она способна, в Питере знают прекрасно - после того, как в середине 90-х плывун из воды с песком на 10 лет прервал сообщение между "Лесной" и "Площадью Мужества", сделав из 5 северных станций 1-й, "красной" ветки, отдельное мини-метро. Ну а с другой стороны - есть что-то доброе и тёплое в том, что в питерском метрополитене пока ещё можно обойтись без навигаторов (в московском - уже не рискну 😁). Так или иначе, медленно, трудно, с потом - но метро в Петербурге строится. К новому году ждём ещё две станции, которые станут первыми на новой, уже шестой линии самой северной в России подземки: "Путиловская" и "Юго-Западная". Ну а пока к нынешнему юбилею "Площадь Восстания" как будто вернулась на 70 лет назад 😄. Ну а я оставлю здесь небольшое ассорти из собственных метрофото разных станций и лет... "Электросила" "Площадь Александра Невского" "Обводный канал". Немного стимпанка. Баня, через дорогу раздевалка... Шучу, станция "Спортивная" 😁. Тут даже реклама - порой как искусство 😇. "Садовую" я с некоторых пор самокритично зову "голова моя" 😁. Спецпоезда к разным датам... И просто напоминания о давней и не очень истории. В общем, здесь, под землёй для меня уже много лет существует ещё один, и весьма недурной, петербургский музей. Заходите при случае 😉.

-

Вы не поверите...

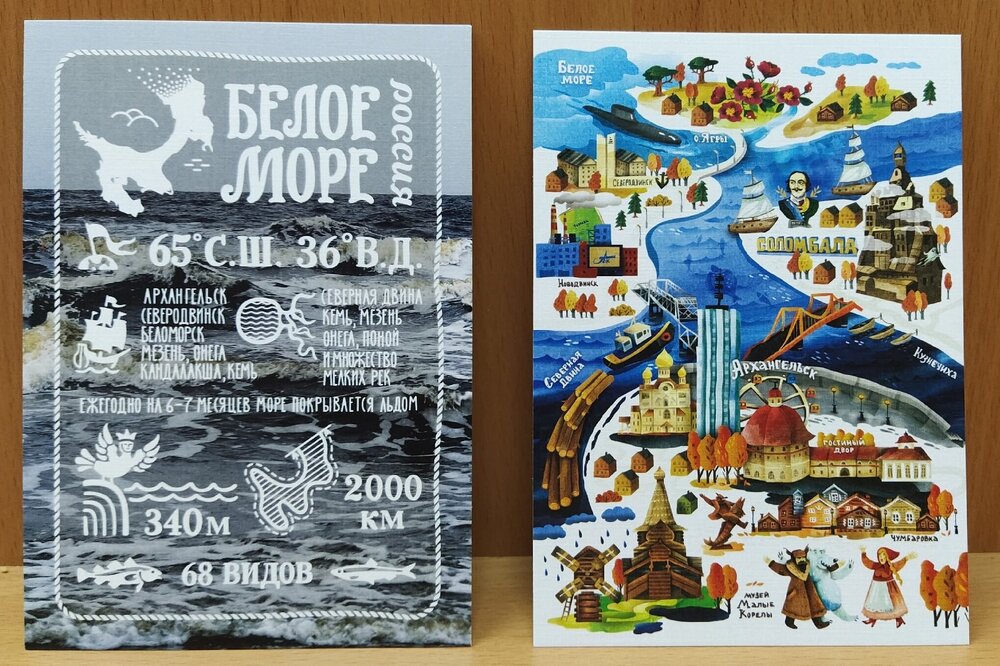

И на то есть весьма весомые причины. Ведь Норильск, вы не поверите, это не только город, но и самолёт 😁. Так что немудрено, что открытки туда - просто летают 😇. Просто Почта России тут верна своим древним традициям, про которые даже анимационный фильм был снят озвучен 😁. Почта России.mp4 Ну а если чуть серьёзнее, то с доставкой регистрируемых почтовых отправлений (посылки, бандероли) у нашей родимой Почты сейчас всё стало вроде бы относительно неплохо. По Европейской части страны обычно укладываются в 4-6 дней. Вот с нерегистрируемыми - да, похуже. Из Архангельска нынче открытка шла месяц с хвостиком, из которых большую часть пролежала в месте отправления. Может, пора нам и открытки заказными письмами отправлять? Половина романтики процесса конечно уйдёт, но зато быстро доходить будут 😇. А главное, без риска потеряться. Это было бы совсем обидно: ведь кое-что красивое только на открытках порой и увидишь.

-

Балканская прожарка в туре 4SXL AVIA-NEW (11 -23 августа 2025г. Гид Юлия Баврина). Выход из зоны комфорта

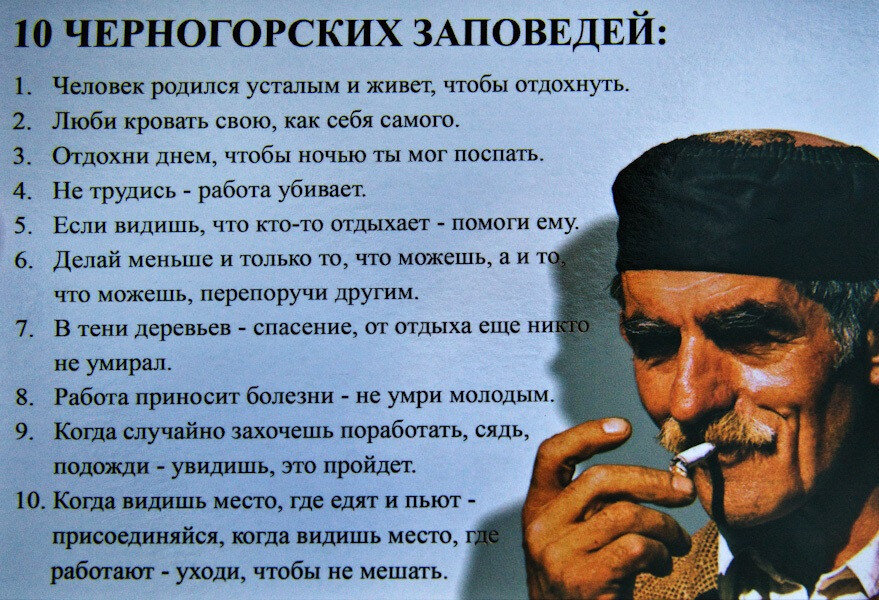

Эх, а я-то думал, что вот эти довольно известные 10 черногорских заповедей - просто шутка. Что это - просто анекдот из числа тех, что многие народы любят рассказывать о своих ближайших соседях: французы - об англичанах, англичане - об ирландцах, валлоны - о фламандцах, и прочая, и прочая. Но похоже в каждой шутке действительно есть доля правды, и порой немалая. Впрочем - не буду судить. Не уверен, что меня самого в столь благодатных в плане эстетики и погоды местах не пробило бы на вечную сиесту 😇. А автору хочу сказать большое спасибо за балканский репортаж. Повезло вам и с программой тура, и с гидом. Такое ощущение, что в Белграде Юля смогла показать чуть ли не в два раза больше, чем увидели мы в своём профильном монотуре "Открытие Сербии" весной 2021 года. И в дорогом мне Нови-Саде (где мой дед по отцу 80 лет назад закончил войну) - тоже. Ну а картинки с Адриатики - просто открыли мой личный пандорин ящик с ностальгией... Нет, я определенно понимаю черногорцев: ну какая работа может быть среди подобного великолепия 😁.

-

Вы не поверите...

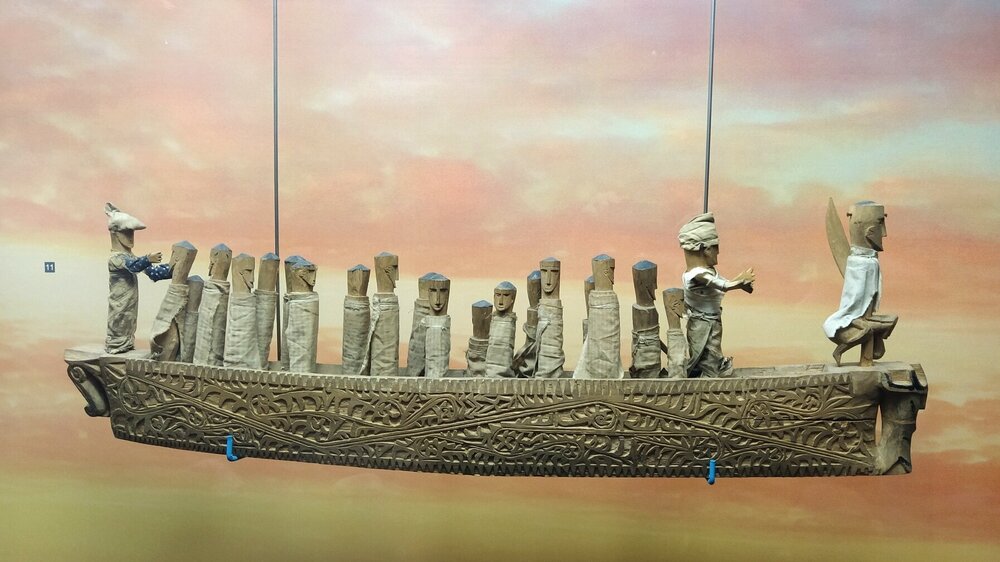

Вы не поверите, археологами получены неопровержимые доказательства того, что групповые экскурсионные туры существовали ещё в глубокой древности 😇. В Санкт-Петербургском Государственном музее истории религии, в зале, посвящённом народам Океании, обнаружен вот такой сенсационный экспонат, изображающий золотистое транспортное средство, перевозящее большую группу с любопытством глядящих по сторонам людей в лёгкой отпускной одежде. Перед группой туристов можно легко рассмотреть водителя, судя по "гусарским" крыльям за спиной - возможно, польского происхождения, за которым расположился гид-сопровождающий в уверенной позе. На последнем ряду просматривается также гид-стажёр 🤣. Кроме того, в том же музее в зале, посвящённом Древнему Египту, находится скульптурное изображение, весьма схожее с прогулкой на кораблике/катере в мини-группе по каналам Амстердама (либо по Бледскому озеру в Словении). Таким образом, возраст группового туризма, прежде отсчитывавшийся с первой групповой экскурсии, организованной Томасом Куком в 1841 году (первую экскурсию с полным погружением Ивана Сусанина в 1613 году всё же считаю недостаточно доказанным апокрифом), смело может быть увеличен, вы не поверите, в десятки раз 🤣🤣🤣.

.thumb.jpg.98deb49680afe6d9400002ac327bc954.jpg)

.thumb.jpg.cd4a54d946ce6493fe5cfbe51d150e0c.jpg)