для будущих посетителей оазиса вина и цветов)

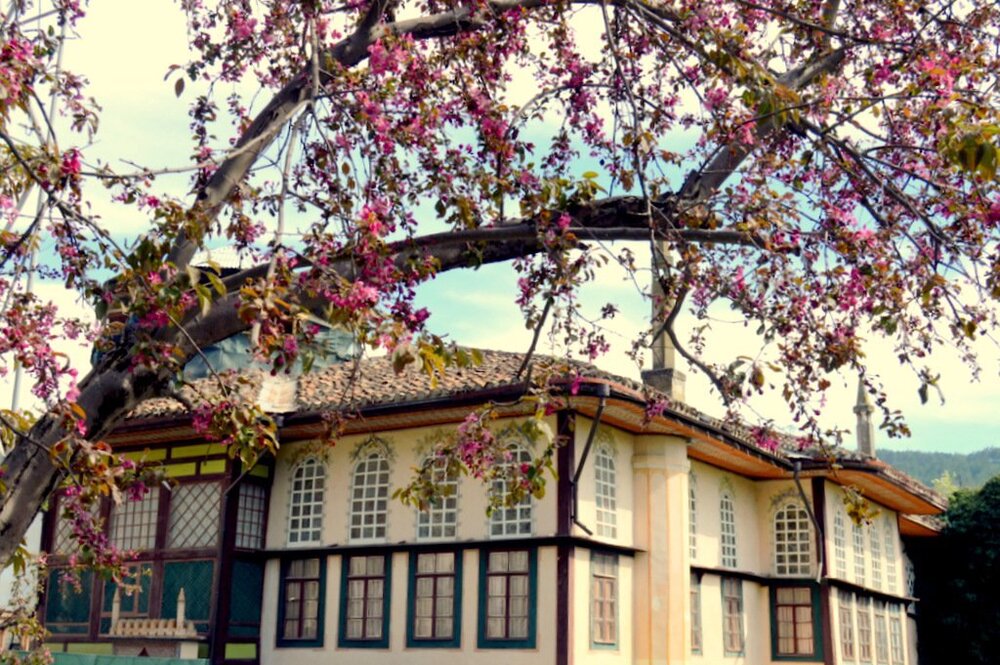

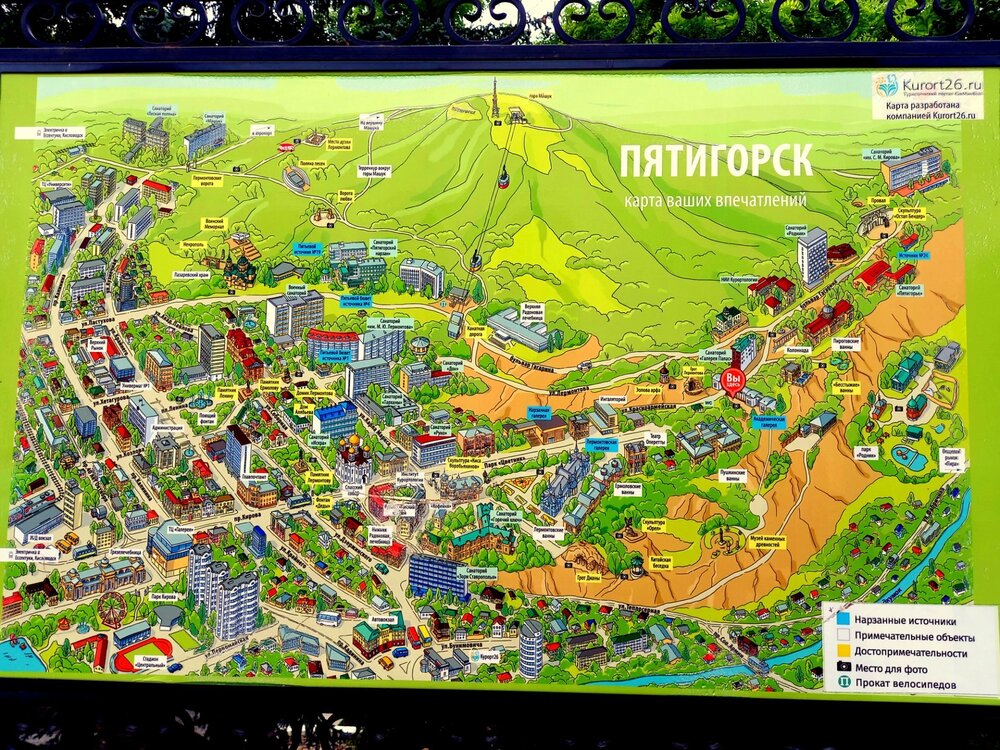

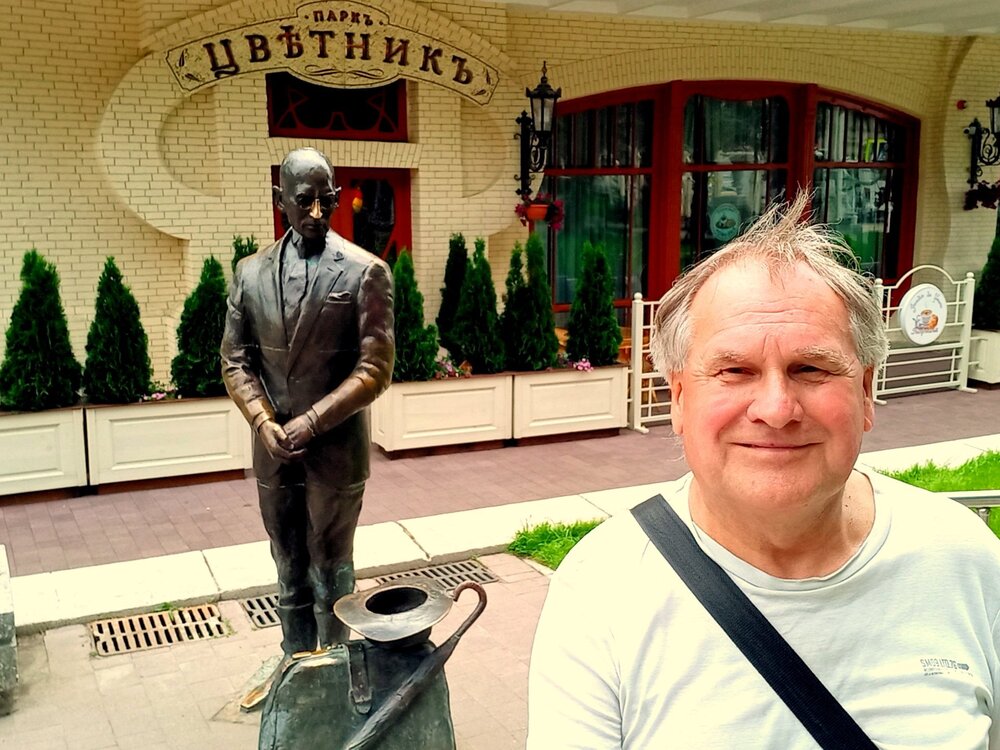

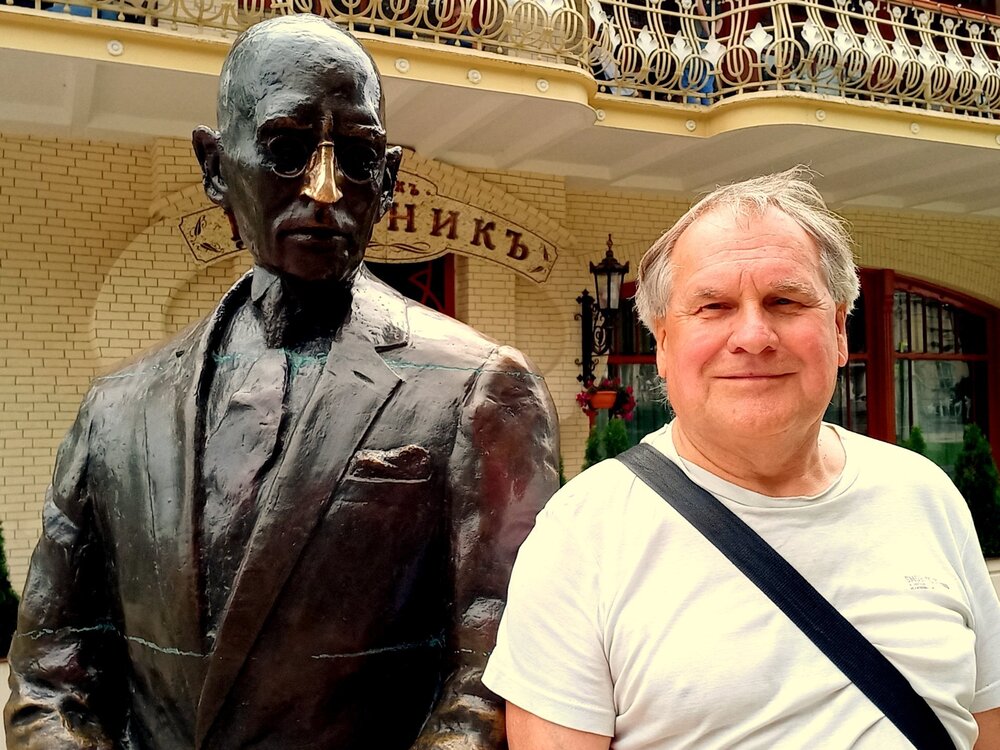

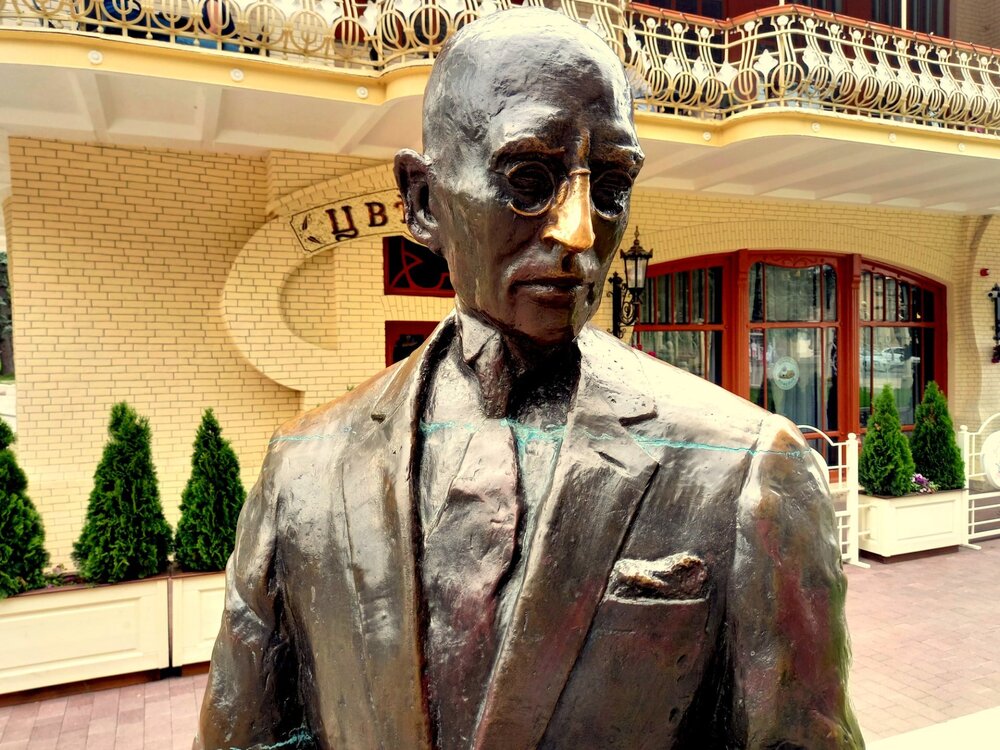

Аннулировав тур 10BR «Болгария-Румыния» на 17 апреля с.г. ТурТранс-Вояж предложил мне заменить его на Венгрию; почему-то я вспомнился не прекрасный Будапешт, а замечательный Эгер, который расположился в 130 километрах северо-восточнее столицы страны и являет собой сказочное царство изумительных красных вин, волшебных термальных источников и красочных цветов. Город с населением около 57.000 человек обосновался на берегах красивой реки Эгер, у южных склонов горных комплексов Матра и Бюкк.

Крайне интересна его биография, которую он начал в древние часы. История свидетельствует, что во время раннего Средневековья на месте города обитали германские племена, затем поселение облюбовали авары. Когда их разгромили, то территория попала во владения славян. Венгры же впервые появились в окрестностях Эгера только в V веке - во времена обретения своей родины. В XI веке король Венгрии Иштван Святой учредил в городе епископство. Особо хочется отметить, что архитектура города берет свое начало со знаменитой ныне Эгерской крепости, а тогда - просто собора, возведенного на Крепостном холме, который в XIII веке дополнился крепостным сооружением. Собор стал центром города и отправной точкой для формирования, как религии, так культуры и архитектуры Эгера. Развитие города было стремительным, ведь он находился на перекрестке дорог и был центром для верующих всей страны, что способствовало процветанию, пик которого пришелся на XIV-XVI века. В годы правления Короля Матьяша Корвина (1458-90) Эгер разросся и застроился новыми красивыми строениями, а в округе города начала успешно развиваться винодельческая промышленность и виноградарство.

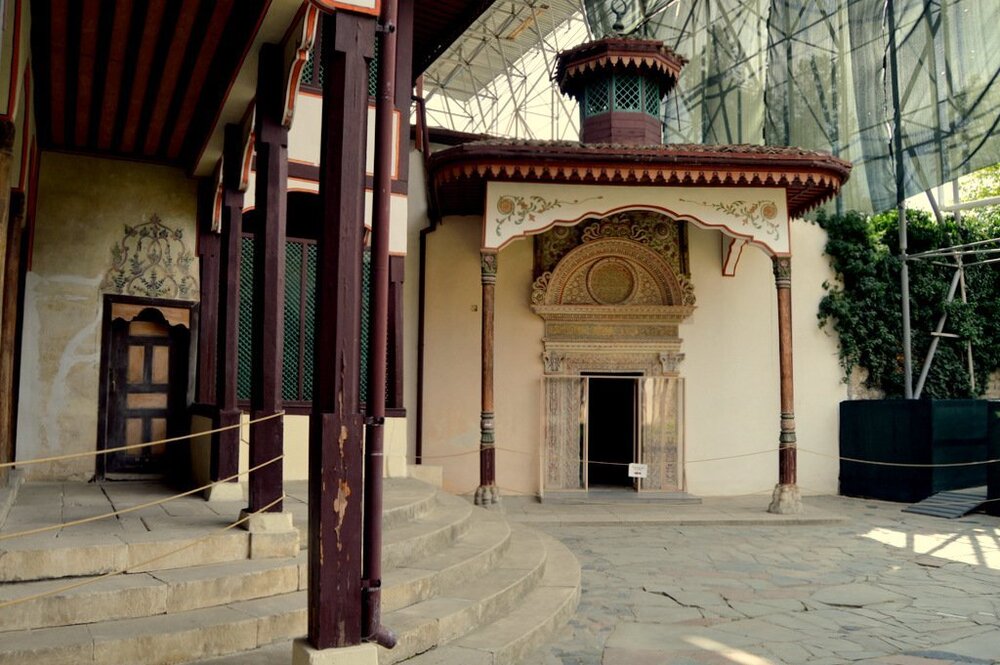

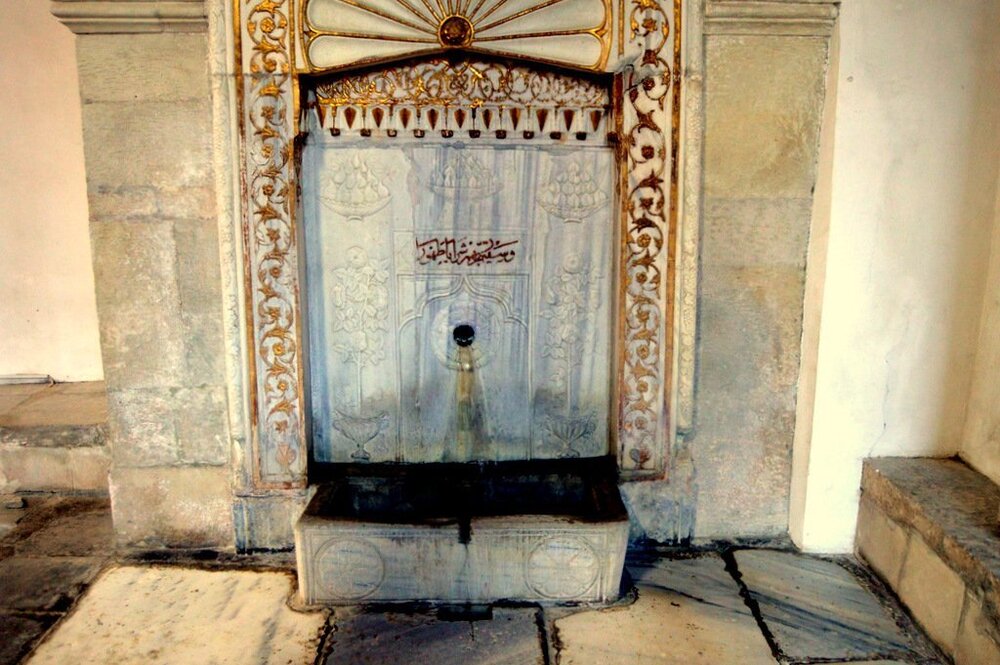

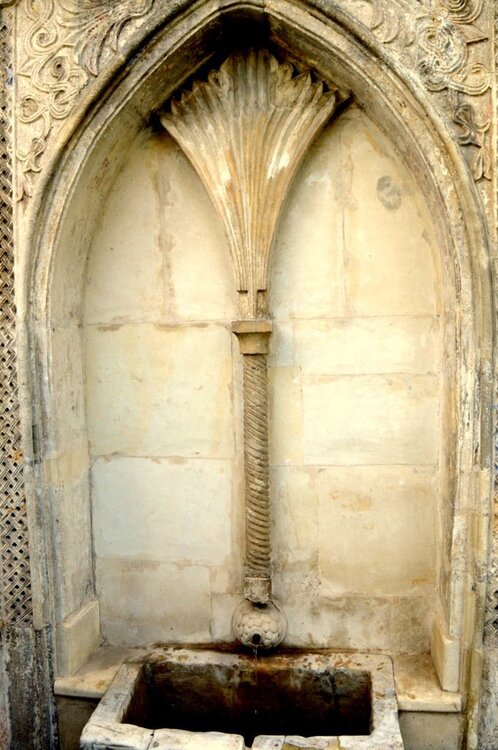

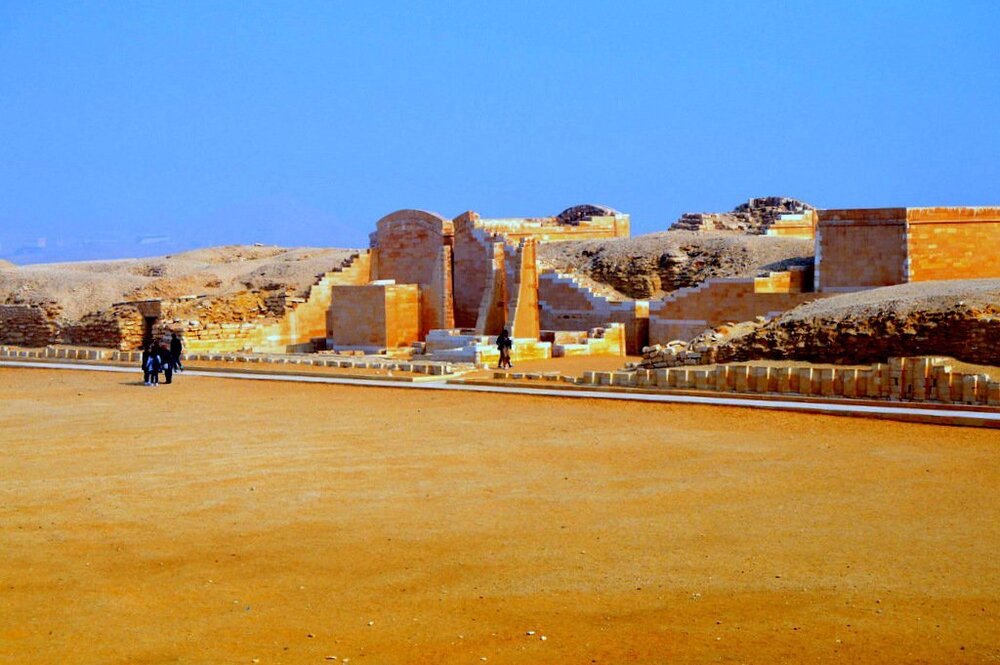

К сожалению, этап процветания города в 1552 году прервало турецкое нашествие - все силы Эгера были брошены на противостояние противнику. Следует заметить, что момент защиты Эгерской крепости свидетельствует о подвиге венгерского народа и достоин того, чтобы стать одним из самых храбрых поступков воинов всех времен. Ведь против турецкой армии численность 80.000 сражались всего лишь 2.000 венгров(!), которые, невзирая на подавляющее меньшинство, сумели выиграть этот бой и не дать туркам завладеть территорией Эгера. Противостояние длилось 33 дня и отняло много сил у венгерского народа. Однако турки не забыли этого поражения венграм и уже в 1596 году предприняли повторную попытку захвата города, на этот раз увенчавшуюся успехом для нападающих. Турецкие завоеватели внесли свои коррективы в архитектуру и культуру Эгера, возведя на улицах города множество минаретов, турецких бань и перестроив христианские храмы в мусульманские мечети. Также они на свой лад достроили Эгерскую крепость. Во второй половине XVII века городу, наконец-то, удалось избавиться от своих захватчиков. На тот момент вся страна перешла под правление Габсбургов. В Эгер вернулось процветание, началось строительство новых храмов и барочных дворцов, которыми город гордится и в наши дни. В 1836 году в Эгере построили великолепную Базилику, которая стала религиозным центром Венгрии.

Интересно отметить, что во время II мировой войны городу сказочно повезло - Эгер фактически не пострадал от захватчиков, в отличие от своих братьев (иных городов Венгрии), поэтому достопримечательности Эгера превосходно сохранены и дали мне возможность сполна насладиться историческими ценностями. Как я смог убедиться, город впрямь обладает богатейшей историей, поэтому туристическая экскурсия в Эгер отличалась особой увлекательностью. Здесь было интересно, красиво и вкусно!

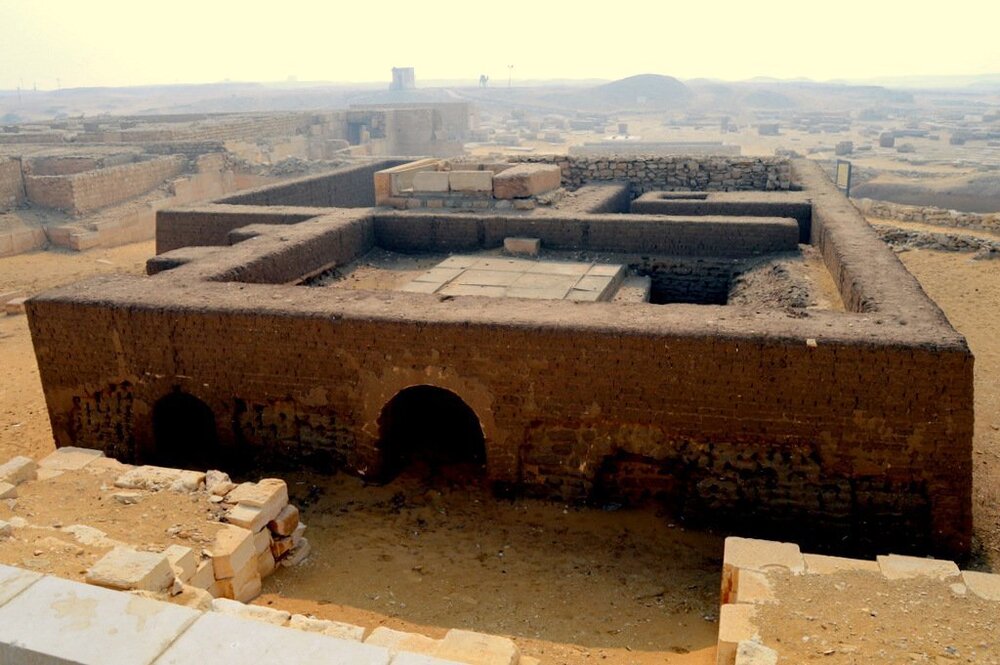

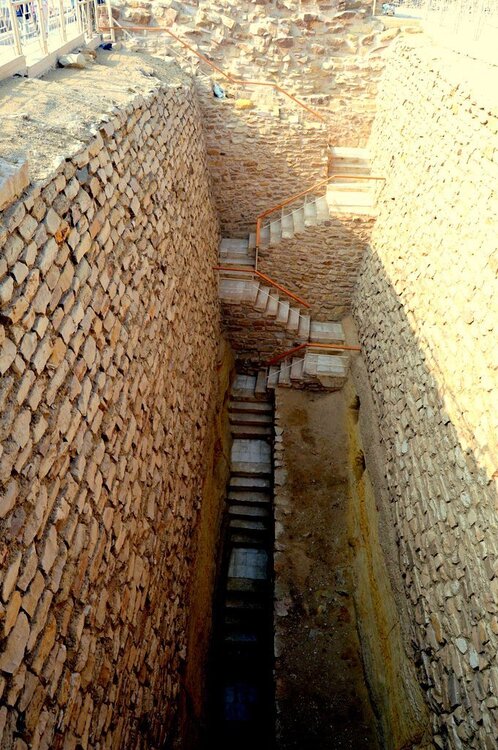

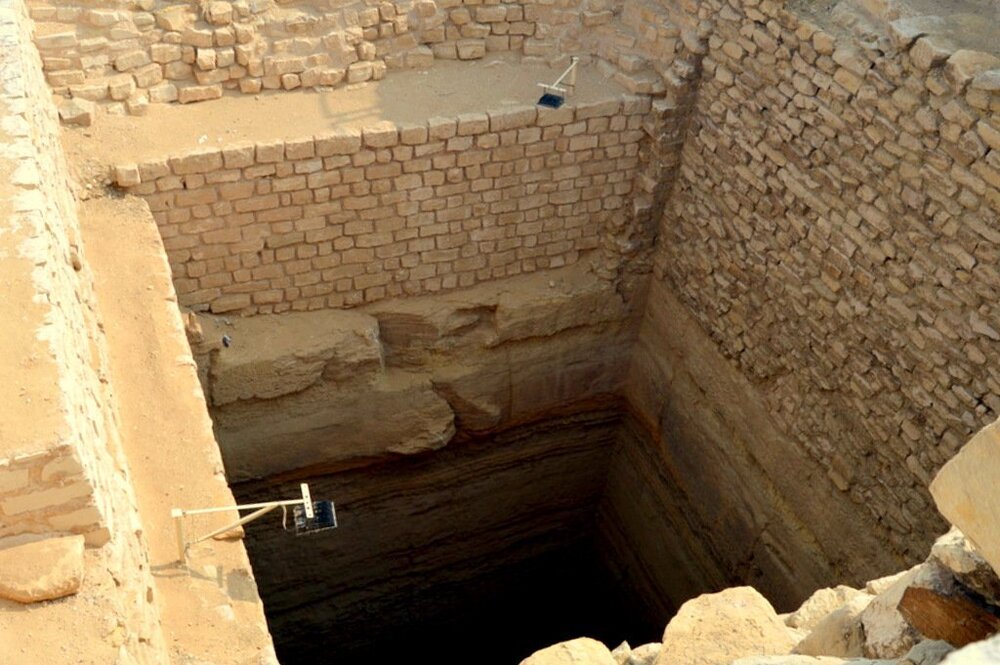

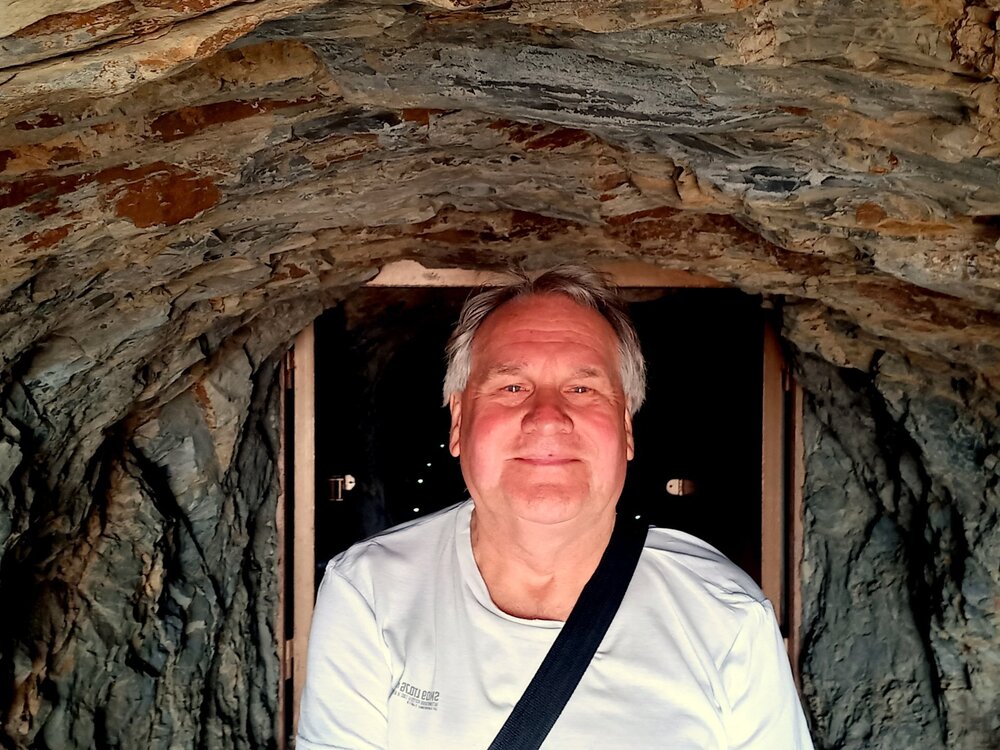

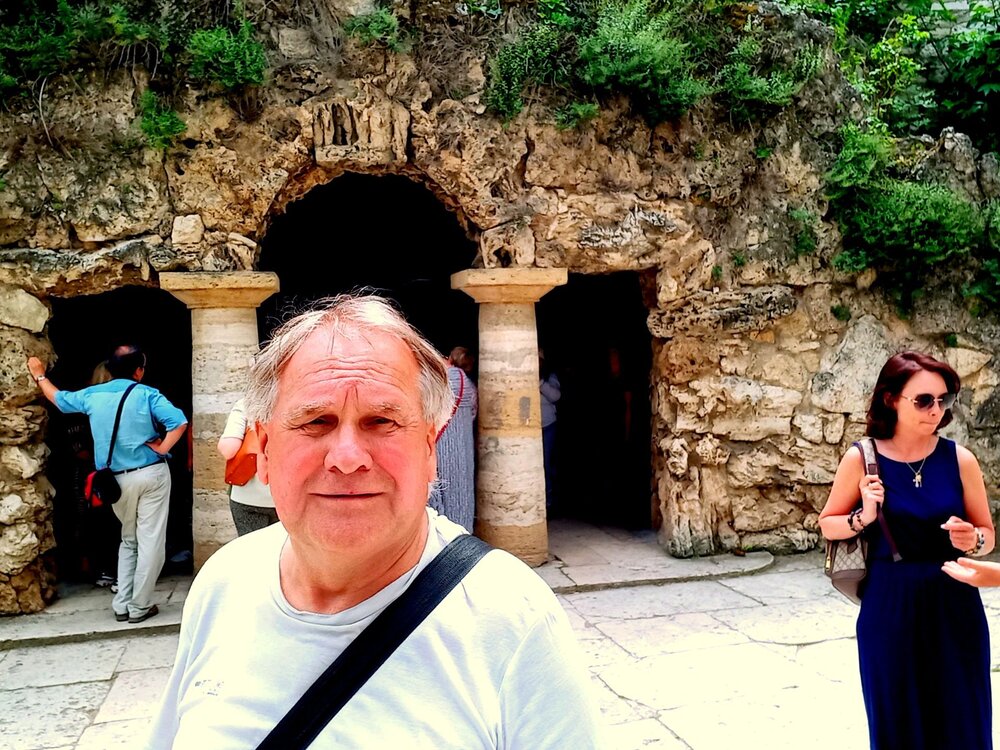

Центр исторических событий и экскурсий по городу - это Эгерская крепость, ведущая корнями в XIII столетие. Пристройки, сделанные турками в XVI веке, ничуть не испортили общего величия исторического места. На территории крепости я смог посетить Епископский Дворец, в котором сейчас обосновался Музей Иштвана Добо, командира тех самых 2.000 героев - защитников города от нападения турецких захватчиков в 1552 году. Кстати, была возможность побывать на могиле этого знаменитого капитана, который захоронен прямо в крепости. Здесь же покоится тело и писателя Геза Гардони, написавшего восхитительный роман на тему событий в Эгерской крепости.

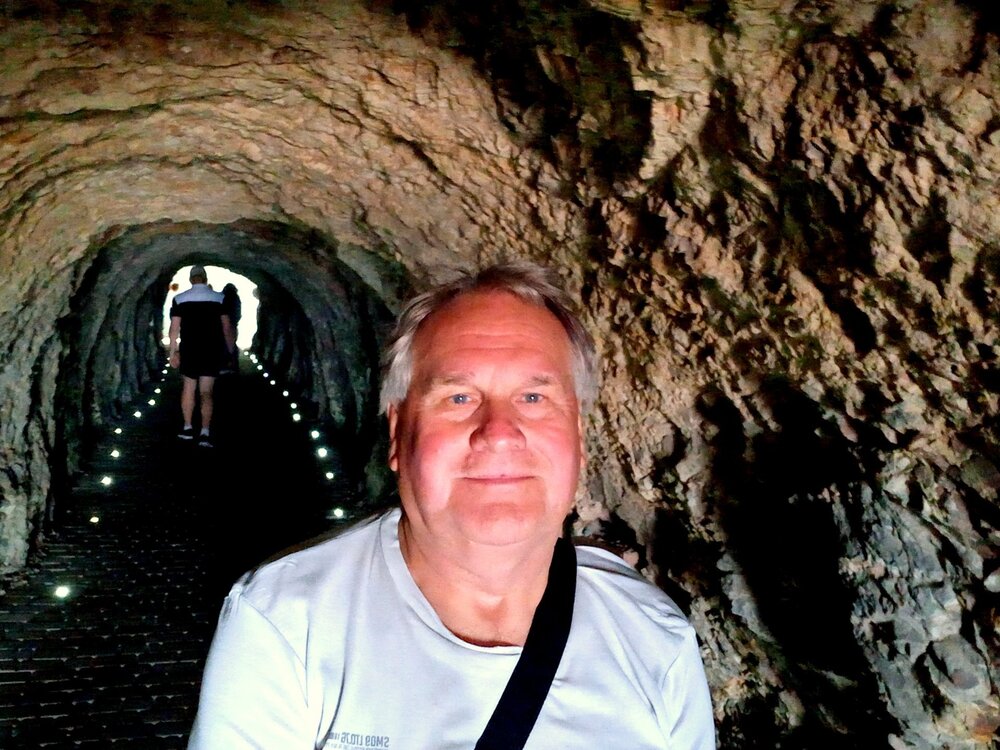

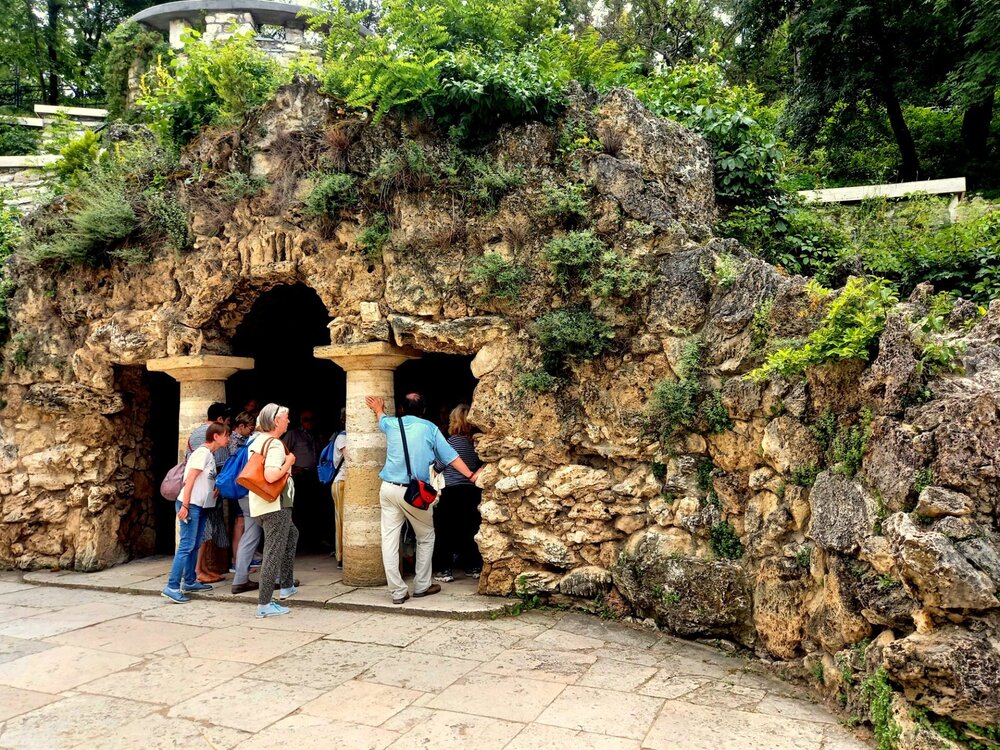

В составе комплекса работает изумительная картинная галерея, где красовались полотна австрийских и голландских художников XVI-XVII столетий, а также шедевры немецких и австрийских творцов XIX века. Когда будете в крепости, непременно воспользуйтесь экскурсией по подземному царству - местные лабиринты уникальны и демонстрируют оборонную мощь строения. Отдельный блок комплекса - так называемая «тюремная экспозиция», где собраны орудия пыток и казни, которые использовали в древности.

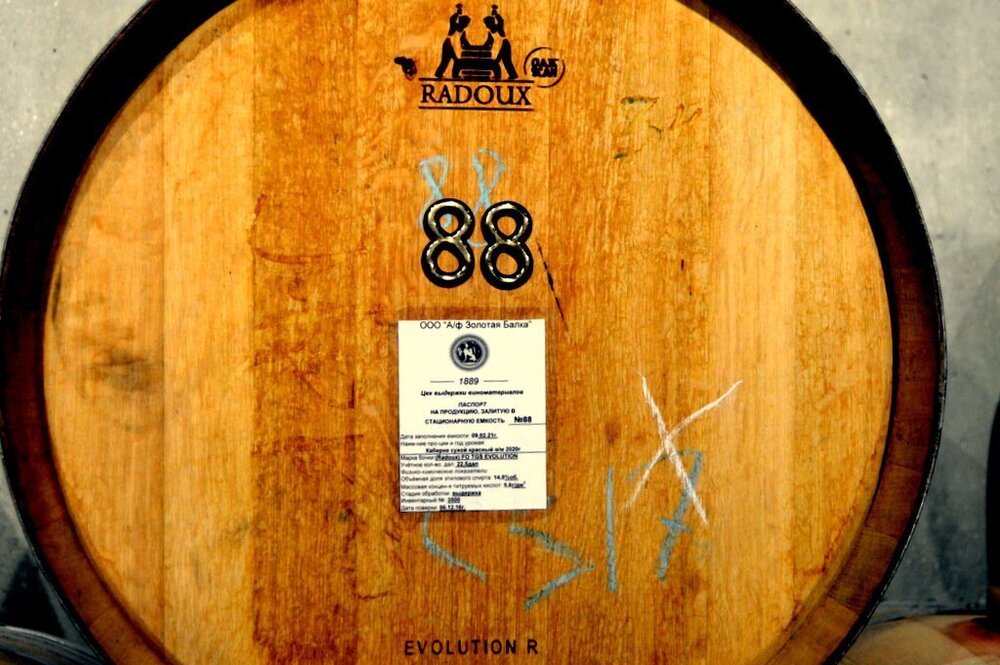

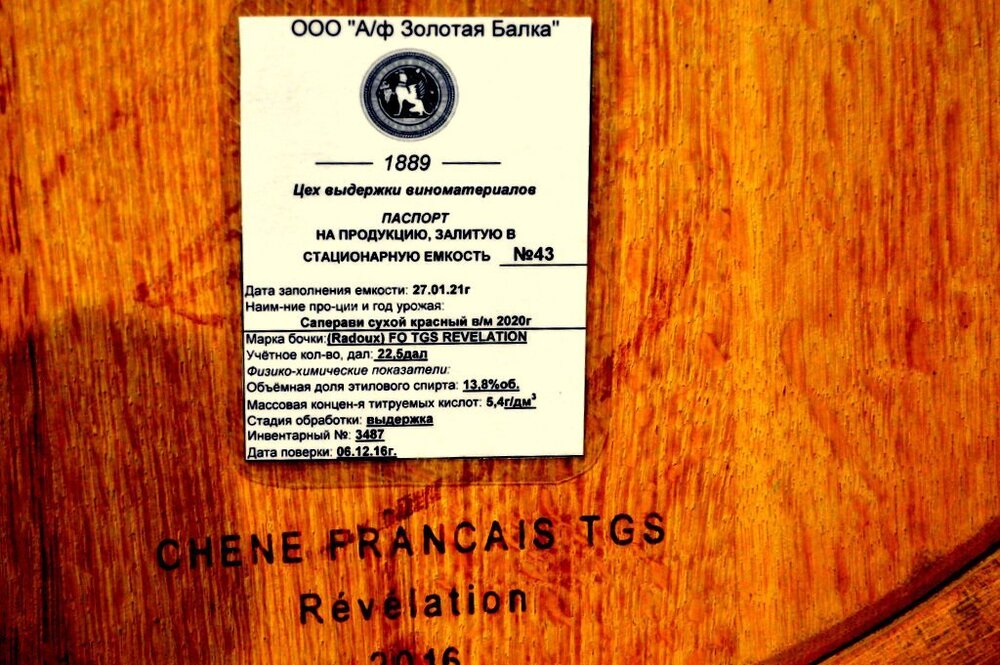

Еще одно интересное место крепости - Монетный Двор. Кроме экспонатов я наблюдал работу чеканщика, который давал рождение монетам прямо на моих глазах. За отдельную плату мог научить этому умению, и многие из туристов получали возможность стать автором уникальной монеты, которую увозили с собой на память. В Эгерской крепости функционирует лучной тир и винный погреб. В первый лучше направиться до начала дегустации местных вин. Пострелять из старинного лука было очень занимательно. Затем я перешел к гастрономической части - посещению винного царства. В погребе смог попробовать множество сортов вин и даже принять участие в разливе пьянящего нектара по бутылкам. Летом в крепости часто происходят красочные рыцарские турниры и ярмарки народных ремесел, благодаря которым можно стать обладателями колоритных венгерских сувениров.

Теперь еще об одной из важных ценностей Эгера - вине. В 20-ти минутах прогулочного шага от исторического центра города располагалась гордость венгерских виноделов - Долина Красавиц, состоящая из великого множества винных погребов (более 200). Здесь есть возможность дегустации вин, сделанных из местного винограда. Самым знаменитым вином в здешних краях является «Бычья кровь» - красное вино с колоритным насыщенным вкусом. Происхождение названия данного исторического винного «заповедника» и знаменитого напитка, а также биография винной долины - загадочны. Как я понял по одной из национальных легенд, название вина пошло со времен защиты Эгерской крепости от турецкого нападения. Якобы предводитель воинов Иштван Добо напоил своих солдат вином, что придало им храбрости и привело к победе. Турки, увидев красные бороды оборонявшихся венгров, подумали, что последние напились бычьей крови, в связи с чем, стали неистово сильными и храбрыми, поэтому приняли решение отступить от крепости.

Другая интересная история повествовала о том, что один из отцов девушек, поступавших в гарем к султану во время захвата города турками, дал своей дочери бутылку вина и сказал, чтобы она угостила султана, назвав напиток бычьей кровью (мусульманам запрещено употреблять спиртные напитки). План удался: султан захмелел, а девушка убежала из плена, не потеряв своей чести.

Что касается названия долины, то легенды о ней тоже увлекательны. По одной из них происхождение имени исторического места связано с богиней Венерой (женским божеством), которому одно время поклонялись жители города. Другая история говорит о том, что первая владелица Долины Красавиц было неимоверно хороша собой, поэтому место и получило такое имя. Самой шутливой версией являлась следующая: местные мужчины очень любили это место и после нескольких бокалов вина становились добродушны и милы, что в свою очередь спровоцировало поселение поблизости распутных девиц, которые любили проводить время с веселыми мужчинами. Секрет успешности всех без исключения местных девиц состоял в том, что когда кавалер неплохо «принял на грудь», то ему кажется прекрасной любая женщина; поэтому местные красавицы всегда считали себя самыми восхитительными.

В Долине Красавиц я не только вкусил хорошего вина, но и встретил многие блюда национальной кухни - хозяева погребов, как правило, имеют свои ресторанчики, где проводят дегустации, угощают венгерскими яствами и продают вино. Вход бесплатный, ориентировочная цена обеда или ужина в местных ресторанчиках составляла 2.200-6.600 форинтов (10-30$).

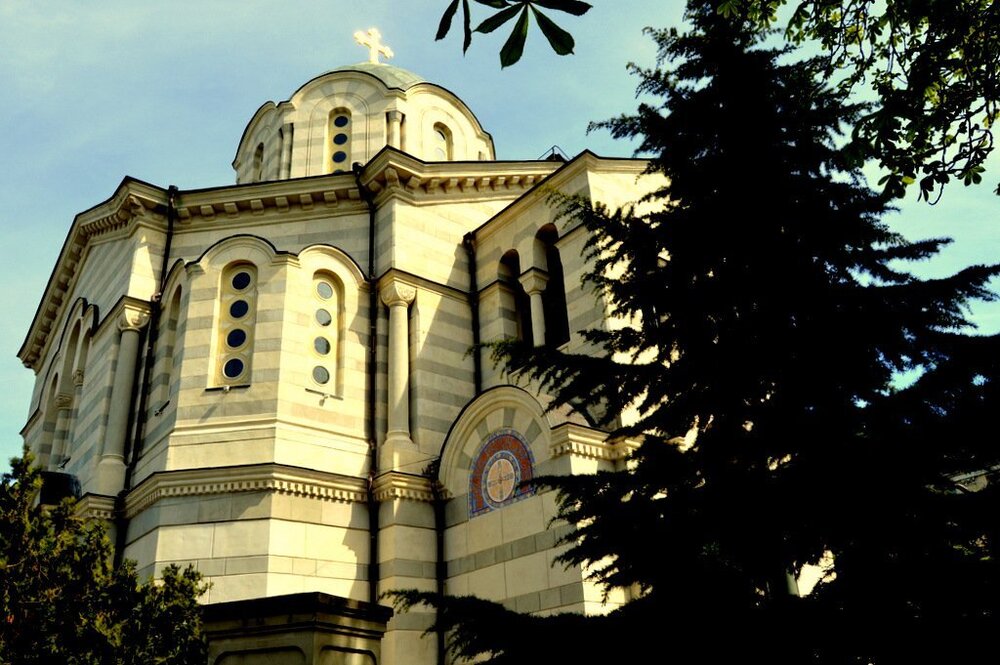

Затем мое внимание привлек Главный религиозный центр Венгрии, построенный в 1831 году самородком в области архитектуры Йожефом Хилдом. Основной стиль строения - неоклассицизм. На сегодня это второй по величине храм страны. Изюминкой Базилики является действующий орган (самый большой в Венгрии). Если ВЫ будете путешествовать в теплое время года, то сможете посетить концерт органной музыки. Удивил необычностью Турецкий минарет - строение родом из XVII столетия. Правда, венгры украсили минарет крестом - в знак победы, но вся архитектура здания сохранена. К смотровой площадке вели 93-и ступени по узенькой лестнице, преодолев которые я изумился открывшемуся виду на город.

Неподалеку от Минарета находится прославившийся на всю планету Музей Марципанов. Здесь я смог полюбоваться различными фигурками и монументами из сахара, а также приобрести в местной сувенирной лавке подарки для своих московских и кисловодских друзей. Тут же работала и кондитерская, где меня угостили вкусными напитками и сладкими лакомствами. В музее функционирует несколько залов, расположенных на двух этажах, в которых я встретил очень любопытные творения, такие, к примеру, как фигура Майкла Джексона в полный рост, карта Венгрии, Эгерская крепость и другие шедевры из сахара. Стоимость входа в «сахарный оазис»: взрослые - 600 форинтов (около 2,5$), пенсионеры и студенты - 300 форинтов (чуть меньше 1,5$), дети - бесплатно.

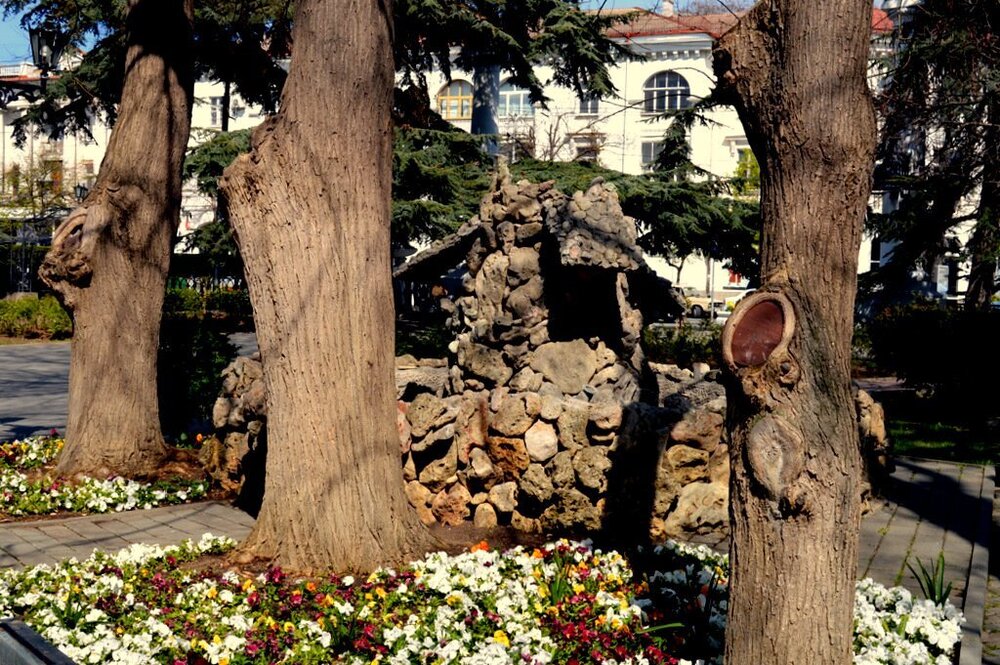

Кроме перечисленных колоритных достопримечательностей, Эгер сам по себе - сплошная историческая находка. Центр города представляет собой мозаику из красивых строений в стиле барокко, гармонично украшенных фигурными кованными железными балконами. Центральной площадью Эгера является Площадь Иштвана Доба - национального героя Венгрии. Там же я обнаружил Храм Святого Антония Падуанского, более известный под названием «Церковь миноритов». По моему мнению это был самый красивый храм страны. Главной пешеходной улицей Эгера является Улица Сечени. Обратил внимание на местный Лицей - одну из первых школ страны, и на Музей Астрономии, хранящий астрономические приборы из XVIII века. Дворец Архиепископа, расположенный неподалеку от Базилики, представлял собой музей, наполненный экспонатами религиозного искусства. Кроме прочего, поразился тому, что Эгер фактически утопает в зелени и цветах - их тут великое множество, и все они радовали своими формами и красочными оттенками. Клумбы присутствовали везде - и в парках, и в отелях, и в бассейнах, и в ресторанах, и у домов, и даже в торговых центрах. Венгры обожают цветы и не жалеют сил для ухода за ними.

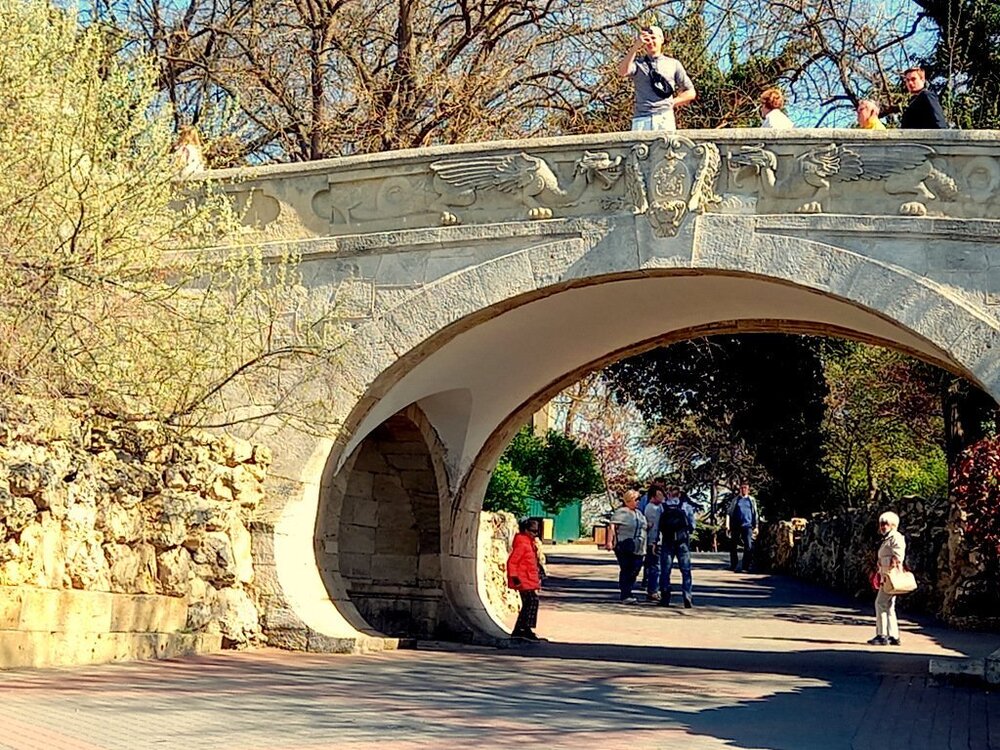

С помощью местных минеральных источников здесь эффективно лечатся ревматические заболевания, посттравматические состояния и болезни опорно-двигательного аппарата. Бальнеологический центр Эгера располагается в здании турецкой бани, построенной в XVII веке. Вода в местные бассейны поступает из-под земли, сквозь камни. Средняя температура термальных источников +31 градус по Цельсию. Уникальный состав воды с обилием радона, который помогает организму преодолеть воспалительные процессы и повышает уровень эндорфина в крови, способствует быстрому выздоровлению и скорой реабилитации после перенесенных травм. Комплекс расположен в живописном парке Эгера и состоит из 6 лечебных бассейнов. Особое наслаждение во время купания мне доставили всевозможные спецэффекты (к примеру, подводный массаж, жемчужные ванны, джакузи, фонтаны и водопады). Бальнеологический центр Эгера утопал в тропических растениях - я сполна накупался и в этом оазисе..

- 704 просмотра

- 1 комментарий

.jpg.73ce5ef33bc95fdc4ae7fc6114c5794f.jpg)

.jpg.dd13e68fa5f00b70bfb07bbb295f54d0.jpg)

.jpg.a63d8e8aaba2fc0176fedfbb4c1b07a5.jpg)

.jpg.af902488df67e0ac970c01897a351823.jpg)

.jpg.fb199b2a623276c3f34436e0b906595a.jpg)

.thumb.jpg.6e0bec41224f09593b6d7e4d54d04276.jpg)

.thumb.jpg.1fd2d6ff6f7505578ffa859d87646cc0.jpg)

.thumb.jpg.d7ffbf943e702e9339d842e650d1b10a.jpg)

.thumb.jpg.9d1689e8d198664d7488cfb84bcd402a.jpg)

.thumb.jpg.d00d60e124039dca9966ef5a71cb2f95.jpg)

.thumb.jpg.0fe30bfbc6f07390e998f86190f509f1.jpg)

.thumb.jpg.a6afc3dd0027d3f05328e5316cf9f044.jpg)

.thumb.jpg.3654630ae1ee3e7d6089a661c88fb377.jpg)

.thumb.jpg.f4aea49e59479c4af8a4f9f92eed5ba3.jpg)

.jpg.0c9f5db02a9f71c7883911915f84b81e.jpg)

.jpg.ab6db9f7d3845625b79fccab12eb3821.jpg)

.jpg.5a3b1942b0a4f6e980817be6ceb52668.jpg)

.jpg.71165355406a4ba71d1ebbde218cc4a3.jpg)

.jpg.db86658a68dfc67162f0d20cecd34197.jpg)

.jpg.4f98461717f4b1cf3b0d123ca77731a8.jpg)

.jpg.5771a9356991e6651cd36eac92cec95e.jpg)

.jpg.6e4f99784d83494f4b70f6aff9661bc5.jpg)

.jpg.40a7a93e6b5874055711fb554482c237.jpg)

.jpg.d843e39503c6323eff751cd9fa24f97a.jpg)

.jpg.efa6badc0070e7bc1f3e589fe37699a3.jpg)

.jpg.885eab05d6081b141e519846ba8320f4.jpg)

.thumb.jpg.99b41536fe47f2735110ad1269a87714.jpg)

.thumb.jpg.5bd9249a3daf6ed5da2f41ee3b60316f.jpg)

.thumb.jpg.65bc91ec339c3e12ec4fc53d1d01c520.jpg)

.thumb.jpg.2cf4dcd07ef7704bdfd6fef7bd39c09a.jpg)

.thumb.jpg.41664a1fbf7e003797b57392967a19fe.jpg)

.thumb.jpg.b16585362356b5f986012b3bc495ed97.jpg)

.thumb.jpg.2096dd4b3d9316882dfcff87f3a3614e.jpg)

.thumb.jpg.cc431bbc077f190819ab089ec9dfeb93.jpg)

.thumb.jpg.caa6bc4313f052a93d96db8d77a4a7e2.jpg)

.thumb.jpg.ed71a6d4213e51d64d4490cb7a30dd85.jpg)

.thumb.jpg.ea5852f66ea259d082466293a3b1077b.jpg)

.thumb.jpg.c0d79302bc876029e366ab75ba769568.jpg)

.thumb.jpg.64e30e29d8929be856c406e1eafed446.jpg)

.thumb.jpg.f89cb8256a1da6a823868c17a8abdb58.jpg)

.thumb.jpg.18003fb628776b58bd76c7b28b593367.jpg)

.thumb.jpg.414294587cd4b418a14fb07853c99c93.jpg)

.thumb.jpg.e5de067f9bf06d5c6422d3ab2d348005.jpg)

.thumb.jpg.29f79114533a77f66e9f0e101d0f1c27.jpg)

.thumb.jpg.12574ba3a516af918e8b0938d1c41134.jpg)

.thumb.jpg.ad66c7b9023f69a82f4f92c8adf88420.jpg)

.thumb.jpg.8cc3053096478bfac1e00bbb77e5ac28.jpg)

.thumb.jpg.ad9c0a1ddb126abfa0e16d5c04bd016a.jpg)

.thumb.jpg.26c207316c120ac8224b568a91c1b9c9.jpg)

.thumb.jpg.00133d232772b7bb78114426fffb6676.jpg)

.thumb.jpg.7c5cec6eeb15c4f3823d8a1089b6cbcd.jpg)

.thumb.jpg.4820d48540e59a071137a8e1fa3ae7f4.jpg)

.thumb.jpg.656c176ff1a2877f9e84450fbfc617ad.jpg)

.thumb.jpg.71e3f3040ede7d30f73343b456e10d14.jpg)

.thumb.jpg.64bda0a4f5fa87cf7fac2a87bce94f84.jpg)

.thumb.jpg.3930f9485270827135d64b6016252517.jpg)

.thumb.jpg.9022926b436e5e6fec2c71dbcd60d3c8.jpg)

.thumb.jpg.9fc0bd096e024cdc4b760b71b8d65160.jpg)

.thumb.jpg.0749a430686ff12cbc4d7de351048035.jpg)

.thumb.jpg.08a77b8582dade5ed5e1a034ccfb14cf.jpg)

.thumb.jpg.0ad3d60e7f223535fb4dd770467a5851.jpg)

.thumb.jpg.cc71097c724df8ad8933fec45de9b843.jpg)

.thumb.jpg.6c7c8c4a1e3ad5a32e42fe9535f959bb.jpg)

.thumb.jpg.8679ca56abba4a3d27a9c0dc916ad437.jpg)

.thumb.jpg.42ae34b1c2a2744f41117658619ce4dd.jpg)

.thumb.jpg.8d59d8d18705f63804a6ab179d330520.jpg)

.thumb.jpg.895f2b3078d08a1669f2c9cedf0b5849.jpg)

.thumb.jpg.6cadfe70cbd493d54ad0fc88887770b5.jpg)

.thumb.jpg.dfffa2b4108714d634ceaa06125592f5.jpg)

.thumb.jpg.9d047c350065c1c7e53d71edba5264c7.jpg)

.thumb.jpg.48152c25721abb5f519bbbfe3cc60045.jpg)

.thumb.jpg.fe0affe6fecb2008fab4ca98174e926d.jpg)

.thumb.jpg.6ee286c1b752c079f1adeb84ac8c656b.jpg)

.thumb.jpg.8d85fa7bb3399f2391072b8d4084bf0d.jpg)

.thumb.jpg.647ca4144015dfb14eb99cf1dd552a16.jpg)

.thumb.jpg.b95859a835cdce178eaf137ccba9b2b3.jpg)

.thumb.jpg.40c9047f25292ffd7d11b677e6a716df.jpg)

.thumb.jpg.88025a80011650aa0dfc4e5591fa06c1.jpg)

.thumb.jpg.75ed9aad3029fc09f2ba584993a0fcac.jpg)

.thumb.jpg.3a7f67c35dc9a224bf8334e3c50aef8c.jpg)

.thumb.jpg.ad6bd0507df4542f4729dceb92658b55.jpg)

.thumb.jpg.9bf5cbab0cefdf54ff9fcea52f6f92ac.jpg)