Путешественник начинает знакомство с городом чаще всего с аэропорта или вокзала. Вот и мы сегодня начнём гулять от последнего – железнодорожного. Здание вокзала, что видит путешественник, выходя из вагона на перрон, было построено в 1876 году вместе со строительством железнодорожной ветки Оренбург-Самара. Открытие состоялось 31 декабря, в последний день 1876 года. Впоследствии он несколько раз перестраивался, но в целом его облик не слишком изменился.

(фото старого/нового взяты из группы "Уходящий Оренбург")

Например, в начале 20-го века появился одноэтажный флигель, увенчанный куполом, - его построили специально для бухарского эмира. Здание построено в стиле эклектики, включившей элементы классицизма, ренессанса и барокко, архитектор, к сожалению, неизвестен. Да и вероятнее всего то было коллективное творчество. Говорят, что к строительству вокзала приложил руку даже великий князь Николай Константинович Романов, племянник Александра II. То – факт, документально неподтвержденный, а вот то, что он участвовал в экспедициях Русского географического общества с целью определения путей в Среднюю Азию, как водных, так и сухопутных, - несомненно. Ещё в 1878 году в Оренбурге он издал брошюру «О выборе кратчайшего направления Среднеазиатской железной дороги», она была отправлена в качестве проекта-предложения в Петербург (самому князю доступ туда был строго запрещён), но тогда строительство дороги сочли нерентабельным ввиду малой населенности земель, через которые она должна была пройти. Железнодорожный путь, соединивший Оренбург и Ташкент, появился только в 1905 году.

***

А Николая Константиновича с Оренбургом связали не только научные изыскания, но и любовно-скандальная история. Красавец-офицер, с блеском закончивший Академию Генерального штаба, увлекающийся учёный, поэт, коллекционер и знаток живописи… казалось, он был обречён на завидное, обеспеченное и яркое будущее в блистательном столичном Петербурге, но его сгубили женщины. На его бесчисленные мимолётные романы до поры до времени семья смотрела сквозь пальцы, пока в его жизни не появилась танцовщица Фанни Лир. Молодой князь Николай потерял голову от любви. Пара была неразлучна, и родственники забили тревогу: дело шло к вероятному скандальному браку, но, конечно, не о такой супруге для представителя императорской семьи мечтали его родители. Как выйти из сложившейся ситуации, придумали быстро – в то время как раз случился очередной поход на Хиву (1873 год), куда и отправили Николая, надеясь, что сражения и блеск славы затмят и отодвинут на дальний план любовную связь. Николай Константинович действительно вернулся, покрыв себя славой, с орденом Святого Владимира 3-ей степени, но первым делом бросился к любимой Фанни. Их отношения продолжались, вместе они съездили в европейский вояж, снова вернулись в Петербург. Князь ухаживал красиво – окружил любовницу роскошью, вниманием и дорогими подарками. Но на всё это требовались деньги, которых вскоре стало не хватать. И князь пошёл на преступление, даже на святотатство.

В один не прекрасный день его мать Александра Иосифовна обнаружила ужасную пропажу: с семейной реликвии – иконы, которой некогда благословил брак Александры Иосифовны и Константина Николаевича Николай I, точнее, с её оклада пропали три бриллианта. Константин Николаевич вызвал полицию, началось расследование, в ходе которого бриллианты обнаружились в одном из ломбардов. Лицом, сдававшим их, оказался адъютант молодого князя Николая. Был грандиозный семейный скандал. Николай клялся на Библии, что не брал бриллиантов, но ради спасения адъютанта готов принять вину на себя. Ему не поверили. Долго обсуждали варианты наказания – солдаты, каторга, суд. В итоге выбрали наименее бьющий по репутации семьи вариант – великого князя Николая объявили душевнобольным и отправили подальше от Петербурга с пожизненным запретом появляться в нём и лишением наследства, званий, чинов. Хотя Великим князем он всё же остался. За следующие несколько лет он сменил несколько городов проживания, оказавшись однажды и в Оренбурге.

И здесь снова на пути Николая Константиновича появилась женщина. В 1878 году в небольшой церкви на Бёрдах состоялось скромное венчание, на котором присутствовали только сами вступающие в брак Николай Волынский и Надежда Дрейер, священник Райский и единственный свидетель – двоюродный брат невесты. Под именем Волынского скрывался великий князь, его женой стала дочь оренбургского полицмейстера. Как бы не скрывались супруги, через несколько месяцев весть о тайном браке дошла до Петербурга. Естественно, такой родственнице императорская семья не обрадовалась. Александр II обратился в Синод, который признал брак недействительным, поскольку были нарушены множество правил: не было сделано объявление о браке, испрошено разрешение императора, поскольку речь шла о члене императорской семьи, не было предпринято мер к выявлению препятствий для брака и т.д. Священник Райский был подвергнут строгим взысканиям с запретом священнослужения, а полицмейстера вместе с дочкой попытались перевести из Оренбурга в Вологду, но, говорят, что великий князь увёл жену прямо из вагона поезда, в котором она ехала на новое место службы отца в сопровождении жандармов. Лишь через несколько лет ставший императором Александр III разрешил признать этот брак законным, и Надежда получила титул княгини Искандер (эту фамилию к тому времени взял себе великий князь Николай). Но просьба Николая о возвращении в Петербург была категорически отвергнута, напротив, его сослали ещё дальше, на вечное жительство в Ташкент. Там Николай Константинович и прожил до конца своих дней, успешно занимаясь научной и предпринимательской деятельностью. Там же и умер от воспаления лёгких уже после революции. Надежда Дрейер была его первой, но далеко не единственной женой.

***

Однако, пора вернуться от лирических отступлений к вокзалу. В советские времена он был перестроен, добавился третий этаж, а на площади перед зданием вокзала водрузили памятник Сталину.

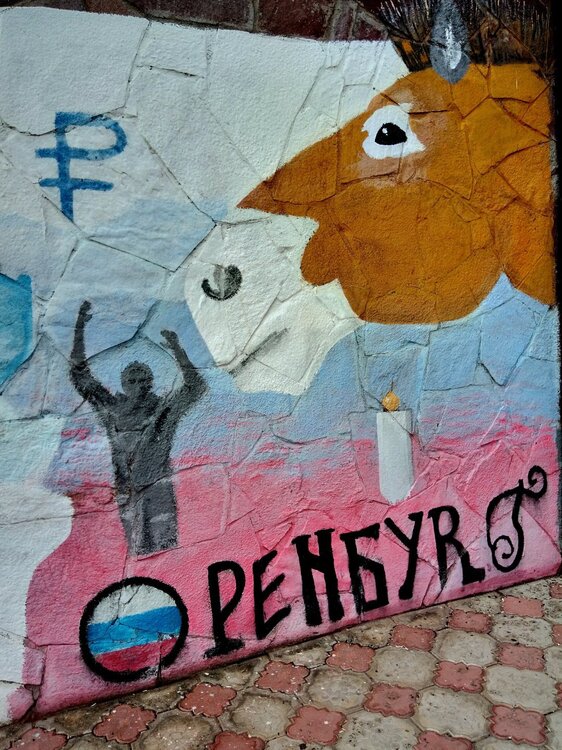

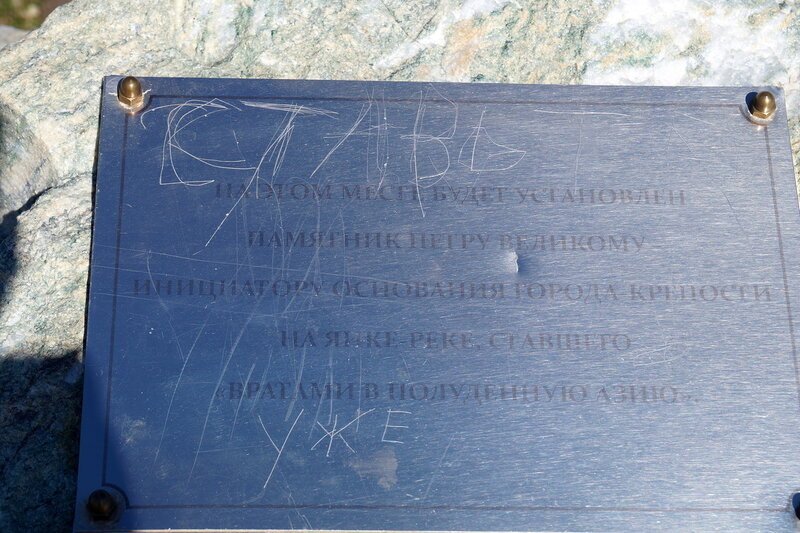

Но меняются времена и кумиры. Памятник в годы развенчания культа личности исчез в один день в неизвестном направлении (по одной из легенд его здесь же, на площади, закопали, но вероятнее, что просто пустили на переплавку), исчез и пьедестал, есть версия, что часть его использована для изготовления памятного знака о дате основания Оренбурга, что стоит у сквера Осипенко и памятника Пушкину-Далю. На месте же, некогда занятом Сталиным, сейчас стоит памятник П.И.Рычкову, исследователю и первому описателю Оренбургского края.

К слову, на территории вокзала есть ещё один интересный объект. Если стоя на Привокзальной площади, посмотреть налево, можно увидеть лестницу, ведущую на узкий пешеходный мостик, позволяющий перейти через многочисленные в этом месте рельсы. С него хорошо видно водонапорную башню – изящное кирпичное строение, памятник промышленной архитектуры 19-го века.

Если посмотреть вниз, можно увидеть ещё один артефакт, уже советских времен:)

Виден с моста и мемориал памяти погибшим в Великой Отечественной деповчанам, расположенный прямо у железнодорожных путей:

***

***

При открытии вокзала он стоял практически в степи, сейчас же – это почти центр города. Всего пара-тройка километров или 3-4 автобусных остановки – и вот она уже, пешеходная часть Советской. Я, бывает, хожу по этому маршруту пешком, в качестве прогулки:) Сначала идти не особо интересно, слева – несколько домов-сталинок, справа – ДК «Экспресс», бывший некогда клубом железнодорожников. Сейчас в нём базируются какие-то кружки и секции, периодически проводят концерты местных коллективов и ярмарки… в общем, как и в любом нынешнем ДК, жизнь идёт, но как-то понемножку. А вот в 19 веке здесь цвели сады – Архиерейский сад, сад императорского общества садоводства, госпитальный сад сменяли друг друга. В советские же времена на месте, где нынче парковка перед ДК «Экспресс» некоторое время стоял памятник В.П.Чкалову, автором которого был местный талантливый скульптор-самоучка Г.А.Петин. Для его создания автор тщательнейшим образом изучал личность лётчика, в том числе общаясь с супругой Чкалова. К сожалению, жизнь скульптора прервалась рано, его убили во время разбойного нападения в собственном доме, зато произведения его дочери Надежды Петиной, идущей по стопам отца, украшают город – памятник Пушкину-Далю, бюст Перовского и другие.

За сквером у ДК «Экспресс» - ещё один сквер, который сегодня назван в память о погибших в Великой Отечественной войне оренбургских мальчишках Аллеей Соловецких юнг. Несколько лет назад там установили памятный камень,

но на том внимание к аллее закончилось – асфальт доживает свой век, клумбы забывают засадить цветами. Надеюсь, что однажды и до этого сквера дойдут добрые заботливые руки городских властей.

А исторически здесь был Госпитальный сад – часть территории военного госпиталя, чьи жёлтые корпуса и по сей день видны за бетонным забором.

Их гармонию лишь слегка нарушает новый, построенный в пандемию белый корпус. Остальные здания на территории существуют с 1830-ых годов, и по сей день используются всё также – и сегодня там военный госпиталь для служащих оренбургских воинских частей и учащихся-кадетов. Сейчас старые корпуса просят ремонта, а в момент своего создания, в 19-ом веке, госпиталь был весьма современным и прогрессивным. Долгое время он принимал и гражданское население, поскольку городских больниц просто не было, но и после их появления, госпиталь оказывал значительную помощь городу, ибо в нём работали лучшие врачи и находилось самые передовые для того времени медицинские средства и оборудование. Например, в годы холерных эпидемий в его стенах не только лечили больных, порой спасая от смерти, но и проводили исследования болезни и описание её признаков и последствий, что способствовало поиску эффективных способов лечения. Госпиталь здесь находился и в годы Великой Отечественной, причём в нём успешно ставили на ноги и возвращали к полноценной жизни до 80% раненых.

Дальше Аллея Соловецких юнг переходит ещё в один парк. Да, недаром носит проспект своё название:) Это парк железнодорожников или парк им.Ленина. Появился он в 1935-ом году на месте исторического кладбища – сначала госпитального, на котором хоронили умерших в стенах госпиталя, а потом политического – для известных революционных деятелей и руководящих лиц. Последним похороненным на нём в 1934-ом, например, был Константин Котов, активный революционер-подпольщик, бывший впоследствии на протяжении нескольких лет председателем Оренбургского горсовета. А уже в следующем, 1935-ом, кладбище сравняли с землей и разбили парк, оставив только установленный тремя годами ранее памятник на братской могиле погибших в годы гражданской войны, авторами которого стали М.Ф. Герцог и Е.Н. Крестьянсон.

Парк создавался в два этапа, сначала вдоль проезжей части Паркового проспекта, а потом его расширили на целый квартал – до пр.Коммунаров. В нём высадили множество тополей, ясеней и других лиственных деревьев, разбили клумбы, которые слыли всегда самыми красивыми в городе, и установили памятник Ленину, чьё имя парк и получил. В нём были танц.площадка, летний кинотеатр, карусели, но в 1990-ые всё это пришло в упадок. Некогда красивый ухоженный парк превратился в заросли-дебри. И только в прошлом году он открылся после реконструкции. Дебри значительно проредили, оставив лишь немного старых тополей вдоль дорожек, посадили молодые декоративные клёны, яблони и каштаны, разместили спортивные площадки, светомузыкальный фонтанчик, и парк снова стал местом, привлекающим гуляющих и ребятню.

Детские радости:)

Парку сохранили старый вход-колоннаду и историческое название. Ну, и памятник павшим в боях с белогвардейцами в 1918-19 гг.

Однако, настала пора обратить внимание и на другую сторону проспекта. Напротив парка им.Ленина возвышается гостиница «Факел» с фасадом, украшенным мозаичным панно, но я предлагаю использовать её только как ориентир. Осматривать будем интересности в округе. Сначала, стоя лицом к гостинице, повернём голову налево. Там, в небольшом сквере, примыкающем к забору школы-гимназии №39, недавно появился бюст Михаила Девятаева, того самого лётчика, что сбежал из немецкого плена, угнав фашистский бомбардировщик. О его подвиге не так давно сняли фильм. Быть может, он как-то подстегнул память и определил решение об установке памятника, не знаю. Потому что прославленный лётчик, Герой Советского Союза, конечно, имеет непосредственное отношение к Оренбургу, ибо заканчивал тогда Чкаловскую лётку, ту самую, в которой позднее учился Юрий Гагарин, но то славное учебное заведение воспитало немало героев. Чем вызвано решение увековечить на Парковом именно Михаила Девятаева, я до конца не поняла. Но в целом – стоит ли копаться в причинах, решение-то всё же хорошее. Человек, заслуживающий уважение и памяти.

А справа от гостиницы «Факел» примостился двухэтажный дом, в котором нынче располагается детская школа искусств, и идёт ремонт.

Это один из моих любимых домов города – городская усадьба купцов Хусаиновых.

Вообще у нас купцы Хусаиновы – это примерно как царица Тамара в Грузии. Т.е. если что-то красивое и ценное, но неизвестно, кому принадлежавшее, то чаще всего можно услышать, что это – Хусаиновых:)) Но эта усадьба на Парковом на самом деле принадлежала этому славному семейству предпринимателей и меценатов, сыгравших заметную роль в жизни города. Правда, к моменту завершения её строительства в Оренбурге остался жить уже только младший брат Махмуд.

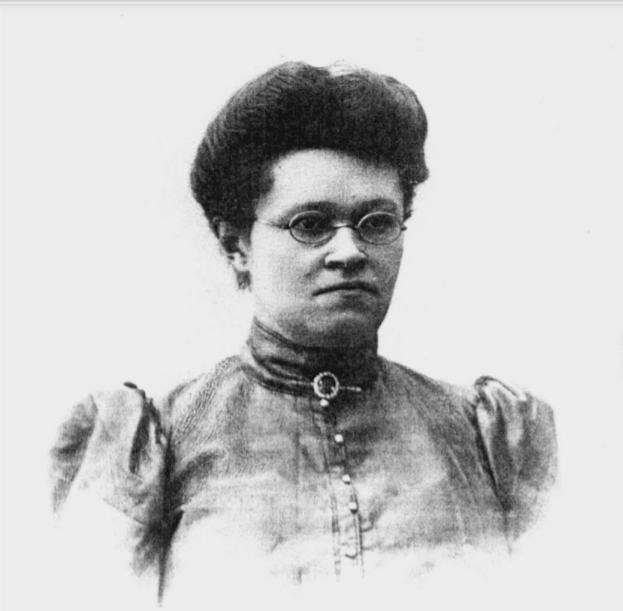

Всего же братьев было трое: старший Ахмед, средний Гани (портрета которого не сохранилось) и младший – упомянутый уже Махмуд.

Братья рано остались без отца, даже самый старший был ещё совсем мал, и чтобы помочь матери прокормить семью, ловил сусликов и продавал их шкурки. Так на всю жизнь к нему и приклеилось потом прозвище – «Суслик». Но надо сказать, что Хусаинов на него никогда не обижался, ведь суслики в самом деле развили его предпринимательский талант. Мальчик, продававший сусликов, чтобы не умереть с голоду, однажды стал богатейшим человеком Оренбурга, купцом первой гильдии. В руках его и братьев сосредоточилась монополия на торговлю мясом, шерстью и кожами. Они успешно торговали со среднеазиатскими купцами, поставляли регулярно продукцию на крупнейшие городские ярмарки, и даже налаживали торговые контакты на европейских рынках. Торговые партнеры ценили в Хусаиновых честность и принципиальность. Репутация купцов была такова, что порой сделки не оформлялись даже письменными контрактами, достаточно было слова Хусаиновых, которому безоговорочно верили. На городских экскурсиях любят рассказывать историю о сожженной шерсти, как ярко иллюстрирующую характер купцов, но если я тут начну пересказывать все городские легенды, то эта запись станет бесконечной. Возможно, в следующий раз:)

Но любовью народной они пользовались не только и не столько за это. Семья Хусаиновых – это крупнейшие меценаты-благотворители Оренбурга на рубеже 19-20 веков. Будучи сам неграмотным, старший брат Ахмет Хусаинов всячески поддерживал развитие образования, прежде всего среди мусульманской молодежи. На его деньги был построен комплекс «Хусаиния» на Кирова, в состав которого входила огромная школа-медресе. Её лучшие ученики на хусаиновские стипендии имели возможность продолжить обучение в университетах Москвы и Санкт-Петербурга, а то и вовсе за границей. Из стен медресе вышло немало служителей культа, писателей, общественных деятелей. Там, например, учился поэт Муса Джалиль. Но благотворительность Хусаиновых распространялась не только на мусульманское общество. Бытует, например, мнение, что братья вложили немалую сумму в строительство Казанского собора.

Братья сначала вели дела вместе, но впоследствии, решив расширить бизнес и получить хорошо отлаженную цепочку торговых связей, они разделились. Махмуд остался в Оренбурге, Ахмед уехал в Казань, Гани – в Кызыл-Орду. Уже после отъезда двух старших братьев и был построен этот дом на Парковом, по сути, для семьи младшего, Махмуда.

Красивый дом с эркером-балкончиком, увенчанным куполом, со скромной лепниной снизу. В нём нет какой-то особо пышной отделки, но чем-то он меня очаровывает:) На нём сохранились оригинальные ограждения, лепнина, козырьки над входами. Надеюсь, что после реставрации они не исчезнут:

Если задержаться у дома Хусаиновых на некоторое время, сквозь городской уличный шум, ухо рано или поздно уловит звук колокольного звона, доносящегося откуда-то из-за гостиницы. Там в дебрях старых узких улочек и переулков скрывается красивая церковь Иоанна Богослова, освященная в 1902 году.

Информации о ней ничтожно мало, но из того, что есть, мне удалось понять, что в 1930-ые годы она уцелела – её лишь закрыли для верующих в 1933-ем году, приспособив здание под какие-то иные нужды. Найти её на самом деле не так уж сложно: пройдя мимо усадьбы Хусаиновых, нужно дойти до перекрестка Паркового и Рыбаковской, повернуть налево, и на втором переулке повернуть снова налево. Это и будет переулок Средний, на котором расположена церковь, идти до неё останется всего несколько десятков метров, углубившись в частный сектор.

Мы же двинемся дальше по Парковому, просто перейдя перекресток с Рыбаковской. На глаза нам попадется пестрое здание степного цейхгауза из глазурованного кирпича, про которое я уже рассказывала,

затем, через один жилой дом покажется парк Перовского, на месте которого был некогда Губернаторский сад, Караван-Сарай и продолжение парка Перовского, который тянется до перекрестка с ул.Постникова. В той его части можно найти самого В.А.Перовского в виде бюста авторства Н.Г.Петиной,

и будильник, с которым все любят фотографироваться. Его стрелки всегда показывают время 17-43, складываясь в год основания города. В советские же времена здесь был детский парк им.Кирова со скульптурной группой "Пионеры" на входе:

К слову, именно В.А.Перовский особенно озадачился озеленением города, дабы спасти его от пыли. Он обязал домовладельцев в обязательном порядке высадить по 5 деревьев перед домами, да если не приживутся, на следующий год сажать снова. Он лично участвовал в разбивке сквера, одного из первых в городе, что располагался примерно на том месте, где стоит нынче памятник. Когда стало ясно, что сколько деревья с башкирских лесов не вози да не сажай, а если ухаживать за ними некому, так и толку не будет, он основал лесное училище. Потому, можно сказать, что у истоков паркового и лесного хозяйства Оренбуржья стоял именно любимый в народе губернатор Василий Алексеевич.

А на противоположной стороне напротив парка Перовского, занимая едва ли не целый квартал, до пр.Коммунаров, располагается здание бывшего Неплюевского кадетского корпуса (нынче это один из корпусов Медицинской академии, в котором, к слову, базируется отличный студенческий театр «Синяя птица»). Построенный в стиле классицизма, окрашенный в солнечный желтый с белыми элементами декора, он привлекает внимание и заметен издалека.

Вокруг него и сейчас довольно зеленая территория (надо же соответствовать названию проспекта, на котором находишься:)) ), а в кадетские времена и вовсе был огромный сад. Со стороны пр.Коммунаров, в жилом дворе, примыкающем к забору нынешней мед.академии, а в 19-ом веке бывшем частью территории кадетского корпуса, есть огромная старая груша. Вероятнее всего, она некогда росла в кадетском саду и помнит вкушающих её плоды юных кадетов:) Да и массу исторических событий и потрясений, коими богат был век 20-ый. Сколько могло бы рассказать это дерево, если бы умело говорить!..

С 1943-го года в здании кадетского корпуса существовало Суворовское училище.

Жилой дом, в чьем дворе нынче растет груша сейчас, - это сталинка, построенная в советский период, а вот рядом с ним сохранился дом, некогда построенный для преподавателей кадетского корпуса.

Его вход украшает барельеф с изображением Диметры.

А напротив, раз уж заглянули, свернув с Паркового в эти края, можно увидеть ещё одну интересную редкость – неплохо сохранившийся представитель модерна, на фасаде которого поблескивает глазурованный кирпич. Такой кирпич можно еще увидеть разве что на здании цейхгауза и бывшей гауптвахты – Музея истории Оренбурга на Набережной.

Однако, вернемся на Парковый. Там у забора бывшего кадетского корпуса недавно появился небольшой бюст святого Александра Мюнхенского. Это Александр Шморель, организатор движения сопротивления «Белая роза», расстрелянный фашистами в 1943 году. Он родился в Оренбурге.

За Кадетским корпусом – кинотеатр «Космос» и парк «Тополя». Это один из старейших парков Оренбурга, носивший то же название и более 150 лет назад. Тогда здесь днём была прогулочная зона для горожан, а вечерами открывались кафе-шантаны, звучала музыка, танцы до утра, частенько случались драки. Надо учитывать, что вся эта весёлая жизнь велась на глазах у кадетов и содержала часто сцены, которые неокрепшим юным умам лучше не видеть. Потому не раз городские губернаторы специальными указами пытались ограничить развлекательную сферу парка в то время, пока продолжался учебный год у кадетов. В наше время это парк с каруселями, аттракционами, фонтаном и памятником Льву Толстому.

А прогулку по Парковому на том можно считать законченной. Впереди уже задумчиво смотрит вдаль Муса Джалиль, сверкает на солнце золото на крыльях Ангела Мира, а значит, рукой подать до площади Ленина, откуда начинается пешеходная часть Советской. Потому можно купить мороженное, присесть на лавочке в парке «Тополя» и отдохнуть перед дальнейшей прогулкой. Ну, или прокатиться на колесе обозрения, обозрев только что увиденное с другого ракурса:)

***

***